Joachim-Ernst Berendt

Das Jazzbuch

Von New Orleans bis ins 21. Jahrhundert

Sachbuch

FISCHER E-Books

Mit ausführlicher Diskografie

Joachim-Ernst Berendt, 1922-2000, 1945 Mitbegründer des Südwestfunks und bis 1987 Leiter der Jazzredaktion, hatte sich nicht zuletzt mit seinem Jazzbuch internationales Renommee erworben.

Günther Huesmann, Jahrgang 1957, Studium der Musikwissenschaft, Film und Fernsehen sowie Pädagogik; Autor von Jazzsendungen und Festival-Organisator, war bereits für die vorhergehende Überarbeitung in Absprache mit Berendt zuständig und ist Autor der Neuausgabe.

Covergestaltung: Hißmann & Heilmann, Hamburg

Coverabbildung: Marvin Koner/Corbis

7. vollständig überarbeitete und aktualisierte Ausgabe 2007

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main, 2005

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-400006-0

Man lernt nichts kennen,

außer man liebt es.

Goethe

Du mußt lieben,

um spielen zu können.

Luis Armstrong

Der wichtigste Beitrag,

den du für die Tradition leisten kannst,

ist, deine eigene Musik machen –

eine neue Musik.

Anthony Davis

In der Musik gibt es etwas,

das mehr ist als Melodie,

mehr als Harmonie:

die Musik.

Giuseppe Verdi

Wenn in den Jazzsendungen des Südwestfunks Joachim-Ernst Berendts Stimme erklang – diese typische Mischung aus mahnendem Raunen und erotischem Flüstern –, fühlten sich auf seltsame Weise Menschen angesprochen, die sonst nie Jazz hören. Jazzkritiker neigen zum Dozieren. Der Berendt-Ton ist ein anderer. Es ist der Ton des Verführers und des Propheten. Dieser emphatische Tonfall machte ihn berühmt. Denn ob man seinen Ausführungen nun zustimmte oder sie bezweifelte, er berührte. Er bewegte Hörer wie Leser, appellierte an Herz und Seele; er »sprach«, wie eines seiner Lieblingsworte war, »die Sinne an«.

Seine größten Erfolge erzielte Joachim-Ernst Berendt dort, wo er vermittelte; wo er Brücken baute zwischen Musikern und Hörern. Er hatte keine Angst leidenschaftlich zu sein. Seine Sprache war rhythmisch knapp, gelegentlich aufrüttelnd emotional und polarisierend. Die Intensität, von der im Jazz immer wieder die Rede ist, diese Intensität hat Joachim-Ernst Berendt in das Wort getragen. Und damit zumindest ansatzweise die Lücke geschlossen, die sich zwischen dem Wort und der Welt der Musik auftut.

Sein flammendes Plädoyer für ein »bewussteres Hören« zielt über das rein Musikalische hinaus. Denn bei Berendt impliziert das bewusste und intensive Erleben von Musik das Wirken für eine gerechtere und sozialere Ordnung, für eine bessere Welt.

Dass Spiritualität ein wesentlicher Aspekt von Musik und Musikerleben ist, hat er erfahrbar gemacht wie kein anderer Musikschriftsteller. Geistige, sinnliche Erfahrung von Musik jenseits von Materialanalysen – dies Menschen nahe zu bringen ist seine große Gabe, die er in Büchern wie diesem, in ›Nada Brahma‹ oder ›Das dritte Ohr‹ oder in seinen Hörwerken entfaltete. Joachim-Ernst Berendt hat Jazzqualität in die Sprache gebracht – eine Spontaneität und die Erzeugung eines Zaubers, der für einen Moment lang über das rationale Verstehen hinausgeht.

*

Dieses Buch war das erste Jazzbuch, das ich überhaupt gelesen habe. Freunde hatten es mir geschenkt, als ich 16 Jahre alt war. Ich habe es verschlungen – und war begeistert. Es hat mich derart neugierig gemacht auf die Klänge des Jazz, dass ich seitdem von dieser Musik nicht mehr losgekommen bin. Auch heute noch – nach zwanzig Jahren professioneller Beschäftigung als Musikjournalist und Rundfunk-Autor – halte ich den Jazz für die spannendste und lebendigste Musiktradition.

Meine Begeisterung für und meine ersten Begegnungen mit dem Jazz haben mich schnell in Kontakt mit dem ursprünglichen Autor dieses Buches gebracht. Als Joachim-Ernst Berendt mich fragte, ob ich die Fortführung des Jazzbuches übernehmen wolle, habe ich spontan zugesagt. Ich empfinde es als eine besondere Ehre, dieses Buch, das in seinen zahlreichen Ausgaben vier Generationen von Jazzfreunden – aber auch Nicht-Jazzfreunden – gedient und geholfen hat, weiter zu schreiben.

Ich hatte das Glück, an drei Überarbeitungen dieses Standardwerkes mitwirken zu dürfen: 1981, damals noch als Assistent, 1989 als Überarbeiter und 2005 als Autor. Jedesmal habe ich es als eine besondere Herausforderung empfunden, der wachsenden Vielfalt der Jazzszene zumindest ansatzweise gerecht zu werden.

Seit der letzten Überarbeitung 1989 hat sich die Szene explosionsartig vergrößert. Um die Übersichtlichkeit zu bewahren, bin ich um manche Verkürzung und Vereinfachung nicht herumgekommen. Musiker, die aus heutiger Sicht nicht mehr als wesentlich erscheinen, wurden gestrichen. Andere Spieler wiederum sind nur kursorisch erwähnt. Dennoch sind, soweit ich sehen kann, alle stilbildenden Musiker des Jazz vertreten. Wer mehr über einzelne Interpreten wissen will, sei auf frühere Ausgaben dieses Buches hingewiesen. Gute weiterführende Informationen kann man auch im Jazzlexikon von Martin Kunzler (rororo) finden.

Man kann dieses Buch selektiv lesen – und vor allem: Man kann die Reihenfolge der verschiedenen Kapitel selbst bestimmen. Es ist völlig in Ordnung, mit einem Instrumentenkapitel anzufangen und sich von dort aus weiter über Die Elemente des Jazz zu den großen Musikerpersönlichkeiten des Jazz vorzulesen.

Was diese Letzteren betrifft, so ergab es sich in den früheren Stilperioden des Jazz fast zwangsläufig, wer jeweils ausgewählt wurde. Seit den siebziger Jahren aber gibt es keinen einzelnen Musiker mehr, der die aktuelle Entwicklung eines Jahrzehnts repräsentativ vertritt. So hätten für die neunziger Jahre durchaus auch Dave Douglas, Bill Frisell oder Uri Caine gewählt werden können, aber keiner hat die stil- und genresprengenden Tendenzen des Jazz der neunziger Jahre so faszinierend in seiner Musik gebündelt wie John Zorn in seinen zahlreichen musikalischen Projekten.

Kein Jazzstil folgt dem anderen im Zehnjahres-Rhythmus. Die Gliederung in Jahrzehnte dient spätestens seit den siebziger Jahren mehr der chronologischen Orientierung als der stilistischen Einteilung. Fachleute mögen bedenken, dass dieses Buch auch den Charakter einer Einführung hat; es will ein »Türöffner« sein für jeden, der sich – ohne besondere Vorkenntnisse mitbringen zu müssen – für die Welt des Jazz interessiert.

*

»Der Jazz ist tot« – das ist eine Formel, die seit Ende der zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts reflexhaft immer wieder auftaucht; sie reimt sich so gut auf diese Musik wie »Herz« auf »Schmerz«. Auch heute gibt es Stimmen, die diesen Reim wieder aufsagen. In Wahrheit war die Jazzmusik noch nie so vital und vielfältig wie heute.

Allein schon aus historischen Gründen wäre es ratsam, Vorsicht dabei walten zu lassen, Spielern der Gegenwart mangelnde Größe oder eine schwache musikalische Kondition vorzuwerfen. Viele Musiker, die heute als Helden des modernen Jazz gefeiert werden – John Coltrane, Eric Dolphy, Thelonious Monk – sind zu ihrer Zeit nicht verstanden worden und wurden für das, was sie spielten, heftig kritisiert. Ihre unangefochtene Position erlangten einige von ihnen erst Jahre nach ihrem Tod, was den Klarinettisten Don Byron zu der sarkastischen Bemerkung veranlasste: »Es gibt nichts Einfacheres, als einen toten schwarzen Mann im Allgemeinen zu lieben.«

Es hat in den neunziger Jahren oft den Versuch gegeben, die europäische und die amerikanische Jazzszene gegeneinander auszuspielen,wobei – je nach Standpunkt – die eine Seite hervorgehoben und die andere abgewertet wurde. Ich sehe keinen Grund, mich an diesen Grabenkämpfen zu beteiligen. Allerdings habe ich der wachsenden Bedeutung des europäischen Jazz in diesem Buch Rechnung getragen.

Auch halte ich nichts davon, in der Innovation-Tradition-Debatte, die seit den neunziger Jahren heftig geführt wird, mich parteiisch auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Im Jazz gibt es ein komplexes Spannungsverhältnis zwischen Tradition und Innovation. Beide Elemente – das Bewahrende genauso wie das Erneuernde – gehören zum Jazz. Die Obsession, mit der die Young Lions in den neunziger Jahren die Jazztradition umarmten – diese aus aktueller Perspektive feiernd und befragend –, ist oft als restaurativ kritisiert worden. Gelegentlich zu Recht, aber die Emphase, mit der afroamerikanische Musiker die Jazztradition ins Zentrum ihrer Musik stellen, hat auch ganz entscheidend mit der Tatsache zu tun, dass die afroamerikanische Musik in erster Linie oral vermittelt wird. Was aber überwiegend mündlich überliefert wird, das macht die ständige Beschäftigung mit (und Hinterfragung von) diesem Erbe zu einer unumgänglichen Notwendigkeit.

Der Trompeter Clark Terry hat vielleicht die beste Beschreibung davon gegeben, wie der Lernprozess beim Wachstum eines Jazzmusikers verläuft. Terry sieht drei Stufen in der Entwicklung eines improvisierenden Musikers: »Imitieren, Assimilieren, Erneuern.« Nur wenigen Musikern mag es vorbehalten sein, die letzte Stufe dieses Prozesses – Innovation – zu erreichen. Das bedeutet aber nicht, dass nun all jene anderen Spieler, die bestehende Spielweisen assimilieren und differenzieren, weniger wertvolle Arbeit leisteten. John Golsby: »Laßt uns nicht vergessen, dass es gerade das Ausfeilen und Weiterspinnen neuer Techniken und musikalischer Ideen ist, welches für Fortschritt und Wachstum in der Jazztradition sorgt.«

Es gibt in der Jazzkritik eine starke Tendenz, Innovatoren höher zu bewerten als Entwickler und Differenzierer. So verständlich diese Tendenz ist, sie verdeckt ein wesentliches Moment der Jazzentwicklung; denn oft sind es gerade jene Abertausende von Spielern, die diese neuen Techniken nehmen und auf persönliche Weise verfeinern, weiterentwickeln und differenzieren, welche entscheidend dafür sorgen, dass Neuerungen weiterleben und zu einem integralen Bestandteil der Jazztradition werden. Ohne einen Bezug zur Jazztradition sind Neuerungen nicht möglich. Eddie Henderson: »You can’t be in the present, if you haven’t been in the past.«

Übergroßer Respekt vor der Jazztradition hat jedoch auch etwas Lähmendes, Erstarrendes. Wer die Meisterwerke des Jazz betrachtet, als seien sie unveränderliche Größen, verbaut sich das Recht, eigene Visionen zu entwickeln. Der Jazz ist der Sound der Veränderung, der Verwandlung, Ausdehnung und Weiterführung. Nichts bleibt in dieser Musik wie es war. Ben Allison: »Der Bebop war eine Musik seiner Zeit. Aber Hot Dogs kosten heute auch nicht mehr fünf Cents.« Und Uri Caine sagt: »Die wirkliche Tradition des Jazz ist die permanente Erneuerung.«

Dieses Buch möchte ein Gefühl für die Gesamtheit der Jazztradition vermitteln – für das Fließende und Strömende der Jazzentwicklung. Aufbauen auf den Innovationen anderer, das Geben und Nehmen unter improvisierenden Musikern – das ist die Jazztradition. Aber zum Jazz gehört auch Pluralität. In gewisser Hinsicht sind deshalb heute vielfältige Jazztraditionen »die Tradition«, ob es nun der amerikanische oder der europäische Zweig der Jazzentwicklung ist, der World Jazz, Elektro-Jazz usw. Dieses Buch möchte sie alle zeigen – ohne die in der Jazzkritik oft herrschenden Einseitigkeiten, Übertreibungen und ideologischen Verbohrtheiten.

Ich möchte es in den Worten von Joachim-Ernst Berendt ausdrücken: »Schöpferische Künstler aller Bereiche sind der Ansicht, dass die Hauptaufgabe des Kritikers nicht darin besteht, zu kritisieren, sondern darzustellen, was ist – Verständnis zu vermitteln, zu helfen. Ich habe dies immer als vorrangig empfunden. Gewiss gibt es auch in diesem Buch Kritik, aber ich meine: Die Idee, jeden einzelnen Musiker mit einer kritischen Wertung zu versehen, käme einer gigantischen Selbstüberschätzung des Kritikers gleich und wäre genau das, was die Musiker (und Künstler), solange es (Jazz-)Kritik gibt, den Kritikern vorwerfen: Besserwisserei und Schulmeisterei.«

Zu den faszinierenden Momenten, die der Jazz zu bieten hat, gehört, wie Musiker es immer wieder schaffen, innerhalb dieser Tradition eine individuelle, unverkennbare Stimme zu entwickeln und hinzuzufügen – eine, die man auf Anhieb wiedererkennt, wie die Stimme eines guten Freundes am Telefon. Die Suche eines jeden Jazzmusikers nach einem unverwechselbaren Stil ist auch eine Suche nach der »inner voice«. Der Gitarrist John Scofield teilt diese Ansicht: »Mir gefällt, was Charlie Haden sagt: ›Jeder hat seinen eigenen Sound. Er ist da. Du musst nur genug Selbstvertrauen haben, ihn rauszulassen.‹«

*

In den neunziger Jahren hat sich der Jazz in schwindelerregendem Tempo globalisiert. Der höhere Grad der Synthese im zeitgenössischen Jazz beruht nicht nur auf einer größeren Integration von Alt und Neu, sondern auch auf einer wachsenden Offenheit gegenüber anderen musikalischen Traditionen. Zwar kann man das Interesse an afrikanischer, lateinamerikanischer und asiatischer Musik in der gesamten Jazzgeschichte finden, aber in den neunziger Jahren erreichte es einen nicht vorhersehbaren Höhepunkt. Hierzu hat nicht nur der »melting pot« New York, sondern auch der europäische Jazz mit seinen Migrationskulturen beigetragen. Dabei zeigen gerade die Musiker der »Imaginären Folklore« eine ausgeprägte Persönlichkeit – sie haben trotz der Stil-Massaker der Postmoderne in ihrem Jazz ihre regionale kulturelle Vielfalt bewahrt.

Jazz ist Weltmusik. Er war es von Anfang an – eine musikalische Kunstform, die auf amerikanischem Boden aus der Interaktion der unterschiedlichsten afrikanischen und europäischen Musiktraditionen entstanden ist. Die Geschichten, die uns der Jazz erzählt, sind Mittler und Boten zwischen den Kulturen der Welt. Oft hat man das Gefühl: Jazzmusiker sind in ihren kulturellen Dialogen den Gesellschaften um Jahrzehnte voraus.

Kritiker haben im Zusammenhang mit der zunehmenden Bedeutung von Migranten im Jazz von »Gettoisierung« gesprochen. Aber einen »Kampf der Kulturen« (Samuel Huntington) kann es im Jazz allein schon deshalb nicht geben, weil diese Musik von Anfang an auf Vermischung gegründet war. Der Jazz ist – trotz der erdrückenden und rassistischen Umstände, unter denen er entstand – nicht aus Abgrenzung, sondern aus der Verschränkung und gegenseitigen Beeinflussung der unterschiedlichsten afrikanischen, europäischen und amerikanischen Musikkulturen hervorgegangen, aus einem Dialog. Der Jazz ist ein »Bastard«. Und er wird es immer bleiben – in Zukunft mehr denn je.

So global sich der Jazz auch entwickelt hat und zweifellos weiter entwickeln wird, seine Kernbotschaft wird immer eine sein, die zuerst Afroamerikaner formuliert haben. Jazz heißt nicht nur: »Be yourself«. Jazz heißt auch: »Free yourself.« Jazz ist eine Musik der Gemeinschaft, des Miteinanders, des Teilens, der Geschicklichkeit, des Verhandelns, kurz: der Fähigkeit zur Kommunikation.

Das dialogische Moment des Jazz birgt ein emanzipatorisches Element in sich. Improvisierte Musik gibt es in allen Teilen der Welt. Zum Jazz aber gehört die »lesson of non-conformity«. Der kommunikative Impuls, den die Afroamerikaner im Jazz entwickelt haben, brachte eine neue Qualität in die Musikgeschichte ein: die Sound und Rhythmus gewordene Idee von Individualität, Gleichberechtigung, Würde und Freiheit. »Die Macht des Jazz ist die Freiheit der Rede« (Wynton Marsalis).

Der Jazz der neunziger Jahre hat gezeigt, dass der Versuch, den Jazz auf klassische Größen wie Blues, swing, Groove oder Standards zu verpflichten, eine wichtige Hilfe, aber keine zwingende Notwendigkeit ist. Die Essenz des Jazz liegt tiefer – sie wurzelt in einer musikalischen Ethik, die von improvisatorischer Selbstbestimmung handelt, von Individualität, Selbstverantwortung und Freiheit.

Der Jazz ist nicht nur die »einzige prozessuale Kunstform, die eine Tradition entwickelt hat« (Diedrich Diederichsen). Er ist auch – wie Max Roach gesagt hat – eine democratic art form. Ich würde mich glücklich schätzen, wenn etwas vom Wesen dieser Musik spürbar würde in den Zeilen dieses Buches.

*

Ich habe beim Schreiben dieses Buches oft das Gefühl gehabt, dass man eine neue Sprache erfinden müsste, um der Einmaligkeit dieser Musik gerecht zu werden. Wo die musikalische Entwicklung immer weiter voranschreitet, wo die Subtilitäten und Differenzierungen zunehmen und unorthodoxe Stilmischungen vorherrschen, da versagen Wörter oft vor der Vielfalt und Tiefe der Musik – oder um es mit Kodwo Eshun zu sagen, »die Sprache schleppt ihren verfetteten Arsch dem Sound hinterher«.

Letztendlich gibt es nichts Wichtigeres, als Jazz zu hören; deshalb auch die komplett überarbeitete Diskographie, die Thomas Loewner besorgt hat und die dem Leser einen schnellen Zugang zu den wichtigsten Platten der im Text erwähnten Musiker erlaubt.

Zwangsläufig basiert ein Buch wie dieses auf den Werken, die ihm vorausgehen. Vor allem verpflichtet sind wir: Leonard Feather, ›Encyclopedia of Jazz‹, André Hodeir, ›Jazz – it’s Evolution and Essence‹ und Peter Niklas Wilson, ›Hear and Now‹. Als besonders inspirierend habe ich gerade jene Bücher empfunden, die in intensivem Kontakt mit Musikern entstanden sind: Paul F. Berliner, ›The Making of Jazz‹ gehört genauso dazu wie der von Nat Shapiro und Nat Hentoff herausgegebene Sammelband ›Hear me Talkin' to Ya‹, aber auch ein Lexikon wie der ›Rough Guide Jazz‹, der von drei praktizierenden Jazzmusikern – Ian Carr, Brian Priestley und Digby Fairweather – geschrieben wurde.

Die feinen stilistischen Verästelungen des Jazz, sein permanentes musikalisches Wachstum und das gegenseitige Geben und Nehmen unter Musikern machen den Jazz zu einem aufregenden musikalischen Abenteuer. Ich empfinde es als großes Privileg, an diesem Abenteuer als Vermittler zwischen Musikern und Hörern teilnehmen zu dürfen.

Es war mir ein Bedürfnis, den Berendt-Ton in den klassischen Passagen dieses Buches so weit wie möglich zu erhalten, und es freut mich, dass es Stellen im Buch gibt, in denen ich – wie etwa in den Kapiteln »Coleman Hawkins und Lester Young« oder »Charlie Parker und Dizzy Gillespie« – nichts bzw. nur das Allernotwendigste geändert habe.

Diese Überarbeitung ist auch ein Dankeschön an Joachim-Ernst Berendt, der mich in meiner beruflichen Entwicklung geprägt hat wie kein anderer. Vor allem aber ist sie ein Dankeschön an all die vielen Musikerinnen und Musiker, die den Jazz zu der für mich lebendigsten und vielfältigsten Musikform machen. Danken möchte ich auch meiner Frau Christiane Gerischer und Martin Rubeau, die mir immer wieder Mut gemacht haben, diese Aufgabe zu beenden, selbst in den Momenten, in denen sie mir kaum zu bewältigen erschien.

Langerwisch, im Sommer 2005

Günther Huesmann

Jazz war immer die Sache einer Minderheit. Immer schon, auch in der Swing-Zeit der dreißiger Jahre wurde – von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen – der Jazz der schöpferischen schwarzen Musiker von wenigen anerkannt. Und doch wirkt, wer sich für Jazz interessiert und einsetzt, für eine Mehrheit. Denn der Jazz nährt die populäre Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Was uns in Fernsehkrimis und Fahrstühlen, in Hotellobbys und in Werbespots, in Filmen und MP3-Playern entgegenklingt, wonach wir tanzen, vom Charleston über Rock zu Funk und HipHop – all die Klänge, die uns in der Gebrauchsmusik unserer Zeit umgeben –, das alles kommt, schon insofern es Beat hat (den es ja vorher in diesem Sinne nicht gegeben hat), vom Jazz her.

Wer sich für Jazz engagiert, hebt deshalb das Niveau der Klänge um uns – das musikalische Niveau. Das heißt aber auch – sonst hätte es keinen Sinn, von musikalischem Niveau zu sprechen –, das geistige, intellektuelle und menschliche Niveau, das Niveau des Bewusstseins anzuheben. Weil aber die Klänge um uns in dieser Zeit, in der kein Flugzeug startet und kein Waschmittel verkauft wird ohne musikalische Sounds, unmittelbar unsere Art zu leben, unsere Lebensqualität beeinflussen, deshalb trägt, wer sich für Jazz einsetzt und interessiert, etwas von der Kraft, Wärme und Intensität des Jazz in unser Leben. Weil das so ist, besteht ein unmittelbarer und in Einzelheiten nachweisbarer Zusammenhang zwischen den verschiedenen Arten, Formen und Stilen des Jazz und den Perioden und Zeitabschnitten, in denen sie geschaffen wurden.

Wenn Sie uns fragen, was wir – jenseits ihrer musikalischen Höhepunkte – für das Imposanteste an der Jazzmusik halten, dann würden wir antworten: ihre stilistische Entwicklung. Sie ist mit der Folgerichtigkeit und Logik, Zwangsläufigkeit und Geschlossenheit vor sich gegangen, die die Entwicklung von Kunst seit je kennzeichnen. Deshalb ist diese Entwicklung ein Ganzes. Wer eines ihrer Glieder herausbricht und entweder als allein gültig oder als Fehlentwicklung bezeichnet, zerstört das Ganze. Er gefährdet jene Einheit einer großlinigen Entwicklung, ohne die man allenfalls von Moden, nicht aber von Stilen sprechen kann. Nach unserer Überzeugung sind die Stile des Jazz echte Stile. Sie haben für die Entwicklung des Jazz die gleiche Bedeutung wie Barock oder Klassik, Romantik oder Impressionismus in der europäischen Konzertmusik, d. h. sie entsprechen ihrer Zeit.

Der Leser möge versuchen, einen Eindruck vom Reichtum und der Verschiedenheit der Jazzstile zu gewinnen. Lesen Sie zum Beispiel nach den Kapiteln über die ersten Stile des Jazz – Ragtime und New Orleans – direkt dasjenige über den Free Jazz und hören Sie jeweils dazu einige charakteristische Plattenbeispiele (wie sie aufgrund der Diskographie am Schluss leicht ausgewählt werden können)! Wo gibt es noch eine Kunst, die innerhalb von fünfzig Jahren so kontrastierende und doch so spür- und hörbar aufeinander bezogene Stile entwickelt hätte?

Es ist wichtig, sich des fließenden – des strömenden – Charakters der Jazzgeschichte bewusst zu sein. Es ist gewiss kein Zufall, dass dieses Wort Strom – stream – in Zusammenhang mit verschiedenen Jazzstilen – als Mainstream, interessanterweise zuerst auf den Swing, später auf den Hauptstrom des heutigen Jazzmusizierens bezogen oder auch als Third Stream – immer wieder in der Jazzkritik und von den Musikern verwendet wird. Von New Orleans bis heute fließt ein einziger Strom. Selbst Brüche, selbst Revolutionen – etwa die des Bebop, später des Free Jazz – gewinnen jeweils aus rückblickender Sicht den Charakter des Bruchlosen, des Zwangsläufigen. Der Strom mag von Zeit zu Zeit über Katarakte fließen, Strudel und Stromschnellen bilden, aber er strömt immer weiter, und es bleibt immer derselbe Strom. Kein Stil ersetzt den anderen, keiner ist besser als der andere. Jeder nimmt den vorhergehenden – und alle vorhergehenden! – in sich auf.

Viele große Jazzmusiker haben den Zusammenhang zwischen dem Stil, den sie spielen, und der Zeit, in der sie leben, empfunden: Die unbeschwerte Fröhlichkeit des Dixieland entspricht der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Im Chicago-Stil lebt die Unruhe der roaring twenties. Der Swing-Stil verkörpert die Sicherheit und die massierte Standardisierung des Lebens vor dem Zweiten Weltkrieg und die, wie Marshall Stearns sagt, so typisch amerikanische und im Grunde sehr menschliche Love of bigness, die Verliebtheit in die große und immer noch größere Dimension. Im Bebop ist die unruhige Nervosität der vierziger Jahre eingefangen. Im Cool Jazz gibt es viel von der Resignation der Menschen, die gut leben und doch wissen, dass die Wasserstoffbombe gebaut wird. Der Hard Bop ist voller Protest, der aber sofort von der Mode der Funk- und Soulmusik konform gemacht wurde, worauf im Free Jazz der Protest jene kompromisslose, oft zornige Heftigkeit gewinnt, die für die Zeit der schwarzen Bürgerrechtsbewegung und der Studentenrevolte bestimmend war. Im Jazz der siebziger Jahre setzte dann erneut eine Phase der Konsolidierung ein – manches im Jazz Rock entspricht der Technikgläubigkeit jener Zeit. Dagegen umfasst der Jazz der achtziger Jahre viel von der Skepsis der Menschen, die in Wohlstand leben, aber auch wissen, wohin sie ein permanenter, unhinterfragter Fortschritt gebracht hat. Der Jazz der neunziger Jahre reagiert mit seinem Pluralismus und seiner vehementen Multistilistik auf die Datenexplosion des Informationszeitalters. Und was hier so ganz verallgemeinernd gesagt wird, gilt noch viel stärker für die vielen verschiedenen und differenzierten Spielweisen einzelner Musiker und Musikergruppen.

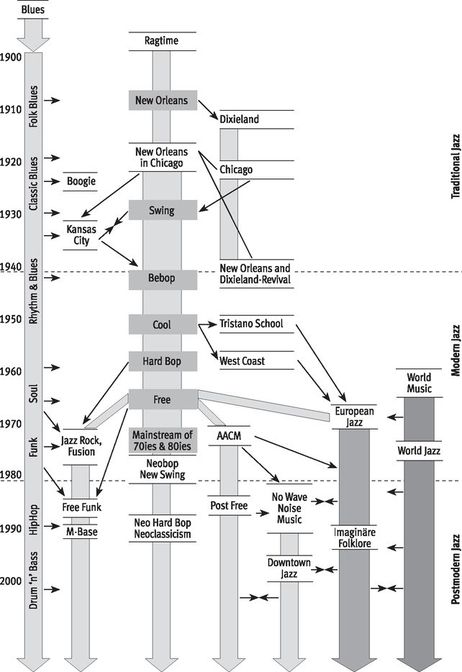

Die Entwicklung des Jazz - mit dem Blues als Rückgrat und dem Stildelta seit dem Free Jazz

Viele Jazzmusiker haben die Rekonstruktion früherer Jazzstile mit Skepsis betrachtet. Sie wissen, dass Historisierung dem Wesen des Jazz widerspricht; Jazzmusik steht und fällt mit ihrer Lebendigkeit. Was lebendig ist, verändert sich. Als Count Basies Musik in den fünfziger Jahren zu einem Welterfolg wurde, forderte man Lester Young – den bedeutendsten Solisten des alten Basie-Orchesters – auf, in einer Gruppe ehemaliger Musiker dieses Orchesters mitzuspielen und den Stil der dreißiger Jahre für ein Plattenalbum zu rekonstruieren. »Ich kann das nicht«, sagte Lester. »Ich spiele nicht mehr so. Ich spiele anders; ich lebe anders, das war damals. Wir verändern uns, bewegen uns.« Versteht sich, dass dies – sinngemäß – auch für heutige Rekonstruktionen historischer Jazzstile gilt.

Der Jazz ist in New Orleans entstanden: Das ist schon fast eine Binsenweisheit – mit allem, was richtig und falsch an Binsenweisheiten ist. Richtig ist, dass New Orleans die wichtigste Stadt in der Jazzentstehung gewesen ist. Falsch ist, dass es die einzige Stadt war. Der Jazz als die Musik eines Kontinents, eines Jahrhunderts, einer Zivilisation lag damals viel zu sehr in der Luft, als dass er das Patentprodukt einer einzigen Stadt gewesen sein könnte. Unabhängig von New Orleans bildeten sich in Memphis und Kansas City, in Dallas und St. Louis und in anderen Städten des nordamerikanischen Südens und Mittelwestens ähnliche Spielweisen. Und auch das ist ja seit je Kennzeichen eines Stils: dass verschiedene Menschen an verschiedenen Orten unabhängig voneinander zu gleichen oder ähnlichen künstlerischen Ergebnissen kommen.

Man hat den New Orleans-Stil als ersten Stil der Jazzmusik bezeichnet. Aber bevor der New Orleans-Stil entstand, gab es den Ragtime. Hauptstadt des Rag war nicht New Orleans, sondern Sedalia im Staate Missouri. Es wurde dadurch bedeutend, dass sich Scott Joplin dort niederließ. Joplin, 1868 in Texas geboren, ist der führende Ragtime-Komponist und -Pianist, womit gleich das Entscheidende über den Rag gesagt ist: Er ist eine überwiegend komponierte und – vorrangig – eine pianistische Musik. Da er komponiert ist, fehlt ihm ein entscheidendes Kennzeichen des Jazz: die Improvisation. Aber er swingt, zumindest tut er dies auf rudimentäre Weise, und man hat sich deshalb daran gewöhnt, ihn dem Jazz zuzurechnen. Auch begann man schon früh, nicht nur komponierte Rags zu interpretieren, sondern auch Ragtime-Melodien als Themen für Jazzimprovisationen zu benutzen.

Was uns heute als Inbegriff des Ragtime erscheint – die Piano-Rags von Scott Joplin und anderen –, ist in Wahrheit der späte Gipfelpunkt einer langen Entwicklung, in der es eine Fülle von Ragtime-Formen gab: die vokalen Ragtime-Songs, die texanischen Banjo-Rags (von denen Musikwissenschaftler vermuten, dass aus der Übernahme ihrer Figuren der Klavier-Ragtime entstand), die Ragtimes für Blaskapellen und Rags für Streichergruppen; und es gab Ragtime-Walzer, geschrieben von Komponisten, die Joplin oft an Popularität übertrafen, deren Namen heute aber nur noch Spezialisten kennen.

Der Nachwelt in Erinnerung geblieben ist allein der klassische Ragtime, der Klavier-Ragtime. Und er ist es mit Recht, denn in ihm kristallisieren sich nicht nur die künstlerisch wertvollsten, sondern auch die für den Jazz einflussreichsten Ergebnisse des Ragtime (während die Ragtime-Songs wichtig wurden für die Tradition des popular song).

Der klassische Ragtime scheint in der Art der Klaviermusik des vergangenen Jahrhunderts komponiert zu sein. Manchmal sieht es so aus, als habe er die Trioform des klassischen Menuetts; manchmal besteht er aus mehreren hintereinander gesetzten Formeinheiten – etwa wie die Walzer von Johann Strauß. Aber es ist wichtig zu sehen – und kennzeichnet die Komplexität der Entstehung afroamerikanischer Musik –, dass die Formen des Ragtime auch afrikanische Ursprünge haben. Reihungsformen spielen in der afrikanischen Musik eine noch wichtigere Rolle als in der europäischen. Im Ragtime begegneten sich europäische und afrikanische Musik in den USA zum ersten Mal auf gleicher Augenhöhe.

Auch in pianistischer Hinsicht entspricht vieles im Ragtime der Klaviermusik des 19. Jahrhunderts: Es gibt alles darin, was damals wichtig war – von Chopin und vor allem von Liszt bis zum Marsch und zur Polka –, aber dies alles in der rhythmischen Auffassung und der intensivierenden Spielweise der Afroamerikaner. Wie Ragtime damals wirkte, sagt der Name: ragged time = zerrissene Zeit. In ihm diktiert – im Gegensatz zur europäischen Musik – der Rhythmus die Melodie.

Besonderer Beliebtheit erfreute sich der Ragtime in den Lagern der Arbeiter, die die großen Eisenbahnlinien quer durch den amerikanischen Kontinent bauten. Überall wurde er gespielt – in Sedalia und Kansas City, in St. Louis und in Texas, dem Heimatstaat Joplins. Die Ragtime-Komponisten schlugen ihre Rags in die Walzen der mechanischen Klaviere, und diese Pianowalzen wurden zu Tausenden vertrieben.

Das war lange vor der Zeit der Schallplatte, und man hat deshalb zunächst nur wenig darüber gewusst. Erst in den fünfziger Jahren hat man eine Reihe alter Walzen mehr oder minder zufällig – zum Teil in Antiquitätenläden – wieder gefunden und sie auf Schallplatten veröffentlicht.

Außer Scott Joplin gab es eine Fülle anderer Ragtime-Pianisten: Tom Turpin, ein Barbesitzer aus St. Louis (melodisch besonders einfallsreich); James Scott, ein Theaterorganist in Kansas City (der rhythmisch intensivste); Joseph Lamb, ein Textilienhändler (berühmt für seine motivisch eng verwobenen Rags); Louis Chauvin, May Aufderheide und vor allem Eubie Blake, der 90-jährig auf dem großen Newport / New York-Festival 1973 ein sensationelles Comeback und Ende der siebziger Jahre sogar seine eigene Show in einem Broadway-Theater hatte. Eubie Blake hat in den siebziger Jahren Tausende junger Menschen, die nicht mehr wussten, was »Ragtime« ist, wieder »rag-bewusst« gemacht. Er starb 1983 nur wenige Tage nach seinem hundertsten Geburtstag.

Auch einige Weiße waren unter den großen Ragtime-Pianisten um die Jahrhundertwende, und es ist auffällig, dass selbst Fachleute nicht in der Lage waren, einen Unterschied im Spiel zwischen den weißen und den schwarzen Ragtime-Pianisten zu entdecken. Ragtime ist – wie Orrin Keepnews sagt – »on the cool side«: auf der kühlen Seite des Jazz.

Scott Joplin war ein Meister echter melodischer Einfälle. Er war ungeheuer fruchtbar: Es gibt mehr als dreißig Rags von ihm, darunter noch heute lebendige Melodien wie den ›Maple Leaf Rag‹ und ›The Entertainer‹ (ein Stück, das 1973, fast sechzig Jahre nach Joplins Tod, einen ungeheuren Erfolg hatte, ausgelöst durch den Film ›Der Clou‹). In Joplin – wie überhaupt im Ragtime – verband sich viel von der alten europäischen Musiktradition mit dem rhythmischen Gefühl der Afroamerikaner. Mehr als von jeder anderen Jazzform kann man von Ragtime sagen: Er ist »weiße Musik – schwarz gespielt«. Wie sehr Joplin der europäischen Musiktradition verhaftet war, geht nicht nur aus der formalen Anlage seiner Rag-Kompositionen hervor, sondern auch daraus, dass er eine Sinfonie und zwei Opern – oder doch jedenfalls das, was er unter »Sinfonie« und »Oper« verstand – komponiert hat.

Einer der ersten unter den Musikern, die sich von der kompositorisch festgelegten Ragtime-Interpretation lösten und mit dem melodischen Material freier und jazzmäßiger verfuhren, war Jelly Roll Morton in New Orleans. Er ist einer der wichtigsten Musiker, mit denen die New Orleans-Tradition begann. »Ich erfand den Jazz im Jahre 1902«, hat er behauptet, und auf seinen Visitenkarten bezeichnete er sich als »Schöpfer des Ragtime«. Beides entspricht nicht den historischen Tatsachen, aber trotzdem ist Jelly Roll Morton wichtig als der erste bekannt gewordene Jazzpianist, der wirklich improvisierte – zumeist über eigene Themen, in denen das Ragtime-Erbe weiter wirkt. Die für den Jazz entscheidende Tatsache, dass die Persönlichkeit des spielenden Musikers wichtiger ist als das vom Komponisten gelieferte Material, wird in Jelly Roll Morton zum ersten Mal deutlich spürbar.

Jelly Roll trug die Ragtime-Tradition in das Chicago der roaring twenties und bis nach Kalifornien. Andere Pianisten – James P. Johnson, Willie »The Lion« Smith und der frühe Fats Waller – hielten den Ragtime oder doch zumindest seine Tradition im New York der zwanziger Jahre lebendig. Es gab damals kaum einen Jazzpianisten – von den Boogie-Woogie-Musikern abgesehen –, der nicht in irgendeiner Form vom Ragtime hergekommen wäre.

New Orleans war um die Jahrhundertwende ein Hexenkessel der Völker und Kulturen. Die Stadt hatte unter spanischer und französischer Herrschaft gestanden, bevor sie und das Land Louisiana von den Vereinigten Staaten gekauft wurden. Franzosen und Spanier, dann auch Engländer und Italiener, schließlich Deutsche und Slawen standen den Nachkommen der zahllosen aus Afrika verschleppten Sklaven gegenüber. Und auch unter letzteren gab es nationale und kulturelle Verschiedenheiten, die nicht minder groß waren als etwa die zwischen den Weißen aus Spanien und England.

Alle die freiwilligen und unfreiwilligen Einwanderer liebten zuerst einmal ihre eigene Musik – liebten, was sie als Klänge ihrer Heimat lebendig erhalten wollten. Da sang man englische Volkslieder, tanzte spanische Tänze, spielte französische Volks- und Ballettmusik, marschierte zur Marschmusik der Militärkapellen, für die damals in der ganzen Welt das preußische Vorbild galt, hörte aus den Kirchen die Hymnen und Choräle von Puritanern und Katholiken, von Baptisten und Methodisten – und in alle diese Klänge mischten sich die shouts – die gesangartigen Rufe der Schwarzen –, ihre Tänze und ihre Rhythmen. Bis in die 1880er Jahre hinein versammelten sie sich regelmäßig am Congo Square in New Orleans zu ihren Voodoo-Riten, einem an alte afrikanische Überlieferungen anknüpfenden Kult. Und den neuen Christengott besangen sie kaum anders als einst die guten und bösen Geister ihrer afrikanischen Heimat.

Die Musizierfreude im alten New Orleans muss ungeheuer gewesen sein. Aus dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts wissen wir von etwa dreißig Orchestern. Man muss sich klarmachen, was das bedeutet: Die Stadt am Mississippi-Delta hatte damals wenig mehr als 200 000 Einwohner. Das ist die Größe von Karlsruhe. In einer solchen Stadt gibt es dreißig eine lebendige Musik spielende und sich mit ihr ständig entwickelnde, spontan improvisierende Orchester!

Das New Orleans jener Zeit gewann über alledem eine Atmosphäre, die es den Weltreisenden aller Erdteile zum Inbegriff einer seltsam exotischen Romantik machte. Gewiss ist es ein Mythos, dass die Stadt am Mississippi-Delta allein die Entstehungsstadt der Jazzmusik sei, aber New Orleans war der Kristallisationspunkt. Auch die Musik der Schwarzen auf dem Lande, die Worksongs, die sie bei der Arbeit sangen, die Spirituals, die bei den Gottesdiensten unter freiem Himmel erklangen, die alten »primitiven« Blues-Volkslieder – all das schlug sich in den Entstehungsformen des Jazz nieder.

Der Blueskomponist William Christopher Handy erzählt, dass man in Memphis um 1905 eine Musik machte, die kaum anders war als das, was man in den gleichen Jahren in New Orleans spielte. »Erst 1917 erfuhren wir, dass es auch in New Orleans solche Musik gab.« Handy sagt: »Jede beliebige Zirkusband spielte in dieser Art.« Das ganze Stromgebiet des Mississippi war voll der neuen Klänge. »Der Fluss und die Stadt waren gleichermaßen wichtig für den Jazz.«

Dass New Orleans trotzdem besondere Bedeutung gewann – bis in die dreißiger Jahre hinein stammten etwa sechzig Prozent aller bedeutenden Jazzmusiker von dort –, mag vier Gründe haben:

die alte französisch-spanische Stadtkultur der Delta-City, die im Gegensatz zu anderen amerikanischen Städten, in denen Viktorianismus und Puritanismus tonangebend waren, den kulturellen Austausch begünstigte;

die Spannungen und Anregungen, die dadurch gegeben waren, dass sich in New Orleans – wie wir sehen werden – zwei weitgehend verschiedene schwarze Bevölkerungsgruppen gegenüberstanden;

das rege musikalische Leben der Stadt im Sinne der europäischen Kunst- und Unterhaltungsmusik, mit dem sich die Schwarzen ständig konfrontiert sahen;

die Tatsache, dass alle diese verschiedenen Elemente in Storyville – dem Vergnügungsviertel der Stadt mit seinen zahllosen »Etablissements« jeder Kategorie und Klasse – relativ vorurteilslos und ohne Rangunterschiede zueinander geführt wurden.

Die beiden afroamerikanischen Bevölkerungsgruppen, die es in New Orleans gab, waren die »kreolischen« und die »amerikanischen« Schwarzen, wobei die »kreolischen« Schwarzen – im geographischen Sinne – genauso amerikanisch waren wie die »amerikanischen«, ja vielleicht noch amerikanischer. Die Kreolen Louisianas nämlich sind hervorgegangen aus der alten französisch-kolonialen Mischkultur. Sie sind nicht – wie die anderen Schwarzen – Nachkommen von Sklaven, die am Ende des Bürgerkrieges der Nord- gegen die Südstaaten befreit wurden. Ihre Vorfahren waren schon viel eher frei: Viele von ihnen wurden von den reichen französischen Pflanzern und Handelsherren aufgrund besonderer Verdienste freigelassen.

Diese kreolischen Afroamerikaner hatten sich die französische Kultur zu Eigen gemacht. Viele von ihnen waren wohlhabende Kaufleute. Ihre Sprache war nicht Englisch, sondern »Kreolisch« – ein »bastardisiertes« Französisch. Ihre Namen waren französisch: Alphonse Picou, Sidney Bechet, Barney Bigard, Albert Nicholas, Buddy Petit, Freddie Keppard, Papa und Louis deLisle Nelson, Kid Ory usw. Es war eine Ehre, der kreolischen Gruppe anzugehören. Jelly Roll Morton verwandte viele Worte darauf, um immer wieder klarzumachen, dass er nicht etwa »amerikanischer«, sondern »kreolischer« Schwarzer sei und eigentlich Ferdinand Joseph La Menthe heiße.

Demgegenüber sind die »amerikanischen« Schwarzen »afrikanischer«. Ihre Herren waren angelsächsischer Herkunft, und daher war es nicht zu der in den französisch-spanischen Kolonisationsgebieten üblichen gesellschaftlichen Verbindung der Europäer und der Schwarzen gekommen. Die amerikanischen Schwarzen bildeten das arme, unbemittelte Proletariat in New Orleans. Und die kreolischen Schwarzen schauten mit dem ihnen eigenen Klassen-, Kasten- und Gesellschaftsbewusstsein auf die amerikanischen Schwarzen »zu jener Zeit mit noch mehr Vorurteil herab als die weißen Leute auf die Schwarzen in ihrer Gesamtheit«, wie der Gitarrist Johnny St. Cyr berichtet.

So gibt es also zwei sehr verschiedene Gruppen von New Orleans-Musikern, und diese Verschiedenheit schlägt sich in der Musik nieder: Die kreolische Gruppe ist die kultiviertere und gebildetere (mit guten Kenntnissen im Notenlesen); die amerikanische ist die vitalere und spontanere (die ihre Musik oral tradierte), aber – wie so oft in derartigen Fällen – kam es schon früh dazu, dass die wirklich überragenden Spieler Elemente beider Traditionen verarbeiteten. Am überzeugendsten tat dies der Pianist, Komponist und Orchesterleiter Jelly Roll Morton.

Hauptinstrument der kreolischen Gruppe war die Klarinette, die in Frankreich eine große Tradition besitzt. Die alte französische Holzbläsertradition ist dadurch bis hinein in die Spielweise der erfolgreichen SwingKlarinettisten der dreißiger Jahre lebendig geblieben. Im Grunde hat erst Eric Dolphy Ende der fünfziger Jahre völlig auf sie verzichtet.

In New Orleans selbst kann der kreolisch-französische Einfluss schwerlich überschätzt werden. Vieles, was dem New Orleans jener Zeit jene faszinierende Atmosphäre gab, ohne die das Jazzleben der Stadt nicht denkbar erscheint, kommt aus Frankreich – etwa der berühmte Karneval, der mardi gras, der zum Ausdruck der wirbelnden Lebenslust dieser Stadt geworden ist. Auch die funerals – die Leichenbegängnisse, bei denen die Jazzmusiker die Verstorbenen mit trauriger Musik zum Friedhof hinausbegleiteten und mit lustiger Musik heimkehrten – sind eine französische Sitte.

Im Zueinander der verschiedenen Kulturen und musikalischen Gruppen in New Orleans – ein Zueinander, das auf dem glattgewalzten Sozialasphalt der Storyville-Vergnügungen nahezu automatisch vonstatten ging – bildete sich der New Orleans-Stil. Er ist gekennzeichnet durch drei melodische Linien, die im Allgemeinen von einem Kornett (oder einer Trompete), einer Posaune und einer Klarinette geblasen werden. Hierbei liegt die Führung naturgemäß bei dem strahlenden Klang des Kornetts, von dem sich der schwere, mächtige Gesang der Posaune wirkungsvoll abhebt. Die Klarinette umrankt diese beiden Instrumente in vielfältigem Geflecht. Diesen drei Melodieinstrumenten steht die Gruppe der Rhythmusinstrumente gegenüber: Bass oder Tuba, Schlagzeug, Banjo oder Gitarre, mitunter auch Klavier.

Der ursprüngliche New Orleans-Rhythmus ist dem europäischen Marschrhythmus noch sehr nahe. Die eigentümlich schwebende Wirkung des Jazzrhythmus, die daher kommt, dass zwar in jedem Takt 1 und 3 die »starken« Taktteile bleiben, aber doch 2 und 4 akzentuiert werden, gibt es in ihm noch nicht. Die Akzente liegen – ähnlich wie bei der Marschmusik – auf 1 und 3. Auch sonst waren diese alten New Orleans-Bands den Marsch- und Zirkus-orchestern der Jahrhundertwende ähnlich. In der instrumentalen Besetzung und in ihrer sozialen Funktion knüpften sie unmittelbar an sie an.

In der New Orleans-Musik gibt es zum ersten Mal hot-Spiel. Eine aufs Äußerste gesteigerte Hitze des Ausdrucks ist kennzeichnend für diese Spielweise. Tonbildung, Artikulation, Intonation, Vibrato, Attacca werden individualisiert. Man »spielt« sein Instrument weniger, als dass man auf ihm »spricht«: das ausdrückend, was man empfindet und was verschieden ist von dem, was der andere empfindet.

Das Jazzmusizieren in New Orleans war nicht ein ausschließliches Privileg der Afroamerikaner. Von Anfang an hat es auch euroamerikanische Bands gegeben. Seit 1891 hatte »Papa« Jack Laine Bands in New Orleans. Er gilt als »Vater des weißen Jazz«. Die Bands zogen in New Orleans auf Wagen – so genannten band waggons – oder marschierend durch die Straßen. Wenn dabei zwei Bands einander begegneten, kam es zu einem contest oder einer battle: einem Wettspielen. Oft spielten auch schwarze und weiße Bands gegeneinander, und wenn Papa Laine der Chef der weißen Band war, geschah es häufig, dass die schwarze Band »ausgeblasen« wurde.

Früh schon hat sich eine besondere weiße Spielart des New Orleans Jazz gebildet: weniger ausdrucksvoll, aber dafür technisch versierter. Die Melodien waren glatter, die Harmonien »sauberer«, die Tonbildung nicht so ursprünglich; Schleiftöne, expressives Vibrato, Portamenti und Glissandi traten zurück, und wo all dies gebraucht wurde, gewann es immer ein wenig den Akzent des Bewussten, des So-aber-auch-anders-sein-Könnens, und rückte darüber in die Nähe des exzentrischen Ulks, während bei den schwarzen Bands im lebenslustigen Überschwang wie in der lastenden Bluesstimmung immer das So-sein-Müssen dahinter stand.

Von Papa Jack Laine her kommen alle ersten weißen Erfolgsorchester des Jazz – und zweifellos waren es (weil sie zu den Produktionsmitteln wie der Schallplatte leichteren Zugang hatten) weiße Orchester, die dem Jazz seine ersten Erfolge erspielten: vor allem die New Orleans Rhythm Kings und die Original Dixieland Jazz Band. Die ODJB – wie sie abgekürzt wurde – hat mit ihrer zupackenden kollektiven Improvisationsweise, in der es noch kaum Soli gab, viele der frühen Erfolgsstücke des Jazz bekannt gemacht – etwa den ›Original Dixieland One Step‹ und den ›Tiger Rag‹, 191719191922