|

Vorwort |

|

Wandern als Therapie |

|

Berg frei! |

|

Auf der Suche nach dem Domblick |

|

Winter an den Affensteinen |

|

Der Rhein |

|

Wadoko |

|

Vor fünf im Urwald |

|

Mit dem Eifelverein im Hohen Venn |

|

Wanderdating im Internet |

|

Zwölf Tausender |

|

Im Spreewald |

|

Die Kunst Spazieren zu gehen |

|

Auf dem Rennsteig |

|

Luxemburg, 12 Points |

|

Der Merksatz der Geologie |

|

Der Schneewittchenfluchtweg |

|

Die Wanderweltmeisterschaft |

Für Claudia und Edgar

Im letzten Jahr erschien mein erstes Buch über das Wandern, und schon kurze Zeit später begannen die Leute, mir zu schreiben.

Dabei waren es nicht einfach Reaktionen auf das Buch, meist empfahl man mir einen neuen Wanderweg oder eine Gegend, die ich

nicht kannte. Manche Gebiete hatte ich vielleicht vorschnell ausgeschlossen oder hatte sie aus irgendwelchen Vorurteilen heraus

übergangen. Für andere

hatte ich mir einfach nie die Zeit genommen. Vielleicht hatten die Damen und Herren, die mir schrieben, ja recht? Vielleicht

müsste man, so dachte ich mir, doch noch ein Buch über das Wandern schreiben. Gute Gründe gab es reichlich:

war ich noch nie in einer größeren Gruppe gewandert. Gab es zwischen Gruppenwanderung und Solistenwanderung überhaupt gravierende Unterschiede? Das musste überprüft werden.

las ich in der ZEIT über Baumkronenforschung. Was es nicht alles gibt, sollte man sich eigentlich mal ein Bild von machen.

war in meinem ersten Wanderbuch keine Wanderung im flächengrößten und mit Naturschönheiten gesegneten Bayern dabei gewesen. Konnte man eigentlich nicht so stehenlassen.

sprach mich nach einem Auftritt während meiner Lesereise in Ludwigshafen ein Christian vom Naturfreundehaus Elmstein im Pfälzer Wald an und erzählte mir viel über die Bewegung der Naturfreunde. Hörte sich sehr spannend an, musste ich mir unbedingt anschauen.

dann die Sache mit der Geologie. Menschen hatten mich auf offener Straße angesprochen und hatten gebeten, gefleht und gebettelt:

Bitte, erklären Sie uns doch in wenigen verständlichen Sätzen die Geologie. Konnte ich alle diese Leute enttäuschen?

Und

meine Kinder erst. Sie hatten mir in den vergangenen Monaten in den Ohren gelegen, sobald wie möglich wieder wandern gehen zu dürfen. Ich sollte mir aber eine Menge neuer Geschichten und Sagen ausdenken und nicht immer die gleichen ollen Kamellen erzählen.

Ich hatte von einer Wander-WM in Österreich gehört, was meinen Ehrgeiz weckte. Könnte ich es tatsächlich schaffen, Wanderweltmeister zu werden?

In »Du musst wandern« ging es oft darum, wie viele Kilometer am Tag ich schaffen konnte und wie hoch meine Wanderdurchschnittsgeschwindigkeit war. Schneller, höher, weiter. Das ist vorbei. Ich bin älter geworden. Der Zahn der Zeit nagt an meinem Körper. Und das wirkt sich natürlich auch auf mein Wanderhobby aus.

Sie sehen, es gab eine Fülle von Gründen, »Wandern« zu schreiben. Nicht als Fortsetzung von »Du musst wandern«, sondern als Weiterführung und Ergänzung. »DMW« ist die Grundschulfibel des Wanderns, das vorliegende Buch die fast komplette Enzyklopädie des Wanderns.

Ich möchte mich vorab schon bei jedem Leser entschuldigen, dessen Lieblingswandergebiet schon wieder keine Aufnahme gefunden hat oder dessen Lieblingswandergebiet ich nicht ganz so toll fand. Sie wissen doch, wie Kritiker – und dazu gehöre ich als Kritiker des guten Weges auch – sind. Sie haben meistens keine Ahnung.

Ich habe versucht, viele deutsche Wanderregionen zu berücksichtigen. In »Wandern« sind die Bundesländer Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz vertreten. Die anderen Bundesländer sind entweder zu klein oder haben keine Mittelgebirge zu bieten. Sorry, Saarland, Schleswig-Holstein und Bremen. Trotzdem bleibe ich dabei: Ich möchte mit diesem Buch keinen Wanderführer vorlegen, Sie müssen die beschriebenen Touren nicht exakt nachgehen. Manchmal werde ich auch recht deutlich und sage, dass sich das auch überhaupt nicht lohnt. Das Buch soll vielmehr alle Vielwanderer und neugierig gewordene Wandernovizen ermutigen, Deutschland und seine unterschiedlichen Regionen kennenzulernen.

Ich danke meinen Mitwanderern, meiner Frau, meinen Töchtern und meinen besten Freunden Victor und Markus. Und ich danke meiner Lektorin Birgit Schmitz.

Köln, im Sommer 2006

Manuel Andrack

Siebengebirge

EIN DRAMOLETT

Personen

Ein Urologe

Eine Nachtschwester

Ein Nachtportier

Ein russischer Stationsarzt

Schauplatz ist die Kölner Innenstadt und das Siebengebirge bei Bonn, die Zeit Januar 2005.

Warum ist es am Rhein so schön? Unzählige Rheintouristen haben sich diese Frage gestellt, egal ob sie aus England, den USA oder Japan kamen. Ich beantworte die Frage zunächst einmal als Kölner. Am Rhein ist es natürlich wunderwunderschön, weil die tollste Stadt der Welt, ach was, des Universums, am Rhein liegt. Wenn man aber vom schönen Rhein spricht, meint man eigentlich nicht den Rhein bei Köln, sondern das Mittelrheintal zwischen Koblenz und Bingen. Der Mittelrhein ist Weltkulturerbe, womit er genauso bedeutend wie das Bergwerk Rammelsberg in Goslar, die Ruinenstadt Butrint in Albanien und die historische Kartonfabrik von Verla in Finnland ist. Sollte also irgendjemand auf die Idee kommen, das gesamte Tal mit Bürotürmen vollzustellen oder eine sechsspurige Autobahnbrücke über den Rhein zu bauen, dann sind ruckizucki die UNO, die UNICEF, die UNESCO und der CIA zur Stelle, und der Rang des Weltkulturerbes ist dahin.

Vom Schiff und vom Zug aus fand ich das Rheintal immer schon schön. Trotzdem wäre ich nie auf die Idee gekommen, am Rhein zu wandern. Der Rheinhöhenweg verlief auf asphaltierten Wirtschaftswegen weit weg vom Fluss durch viele Dörfer und kleine Städte. Es hatte lange gedauert, bis sich daran etwas änderte. Die regionalen Tourismusverbände und die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Hessen hatten sich zusammengetan und einen gemeinsamen »Qualitätsweg« mit dem griffigen Namen »Rheinsteig« geplant. Im Herbst 2005 sollte der anspruchsvolle Weg offiziell eröffnet werden. »Erlebniswandern pur« versprach man mir und allen anderen ambitionierten Wanderern.

Es war Januar und mitten in der Nacht. Ein abwechselnd drückender und stechender Schmerz fuhr durch meine linke Seite. Ich stand auf, lief auf und ab, aber nichts half. Um vier Uhr bestellte ich ein Taxi zur Uni-Klinik. Noch während der Fahrt wurden die Schmerzen schlimmer, und ich fühlte mich wie eine Gebärende im Endstadium der Presswehen (an dieser Stelle schon einmal eine Entschuldigung an alle Mütter: Ich weiß, ich weiß, wir Männer werden die Schmerzen des Kinderkriegens nie nachempfinden können). In der Uni-Klinik empfing mich ein Pförtner mit der Figur eines Bodybuilders, ein Rausschmeißer für Betrunkene, Nervensägen und Junkies.

Als ich der Nachtschwester meine Symptome geschildert hatte, war sie zunächst unsicher, ob sie mich zum Urologen oder zum Chirurgen schicken sollte. Aber als im Urin Blut nachgewiesen wurde, tippte sie auf Nierensteine und schloss mich an einen Tropf an. Sie verabreichte mir ein Potpourri aus dreierlei Schmerzmitteln plus einer Lösung gegen Übelkeit, und ich entspannte von Minute zu Minute. Genauso muss sich ein Drogenabhängiger fühlen, wenn er sich nach langer Zeit wieder einen Schuss setzt. Mich durchströmte ein unglaubliches Glücksgefühl. Keine Schmerzen mehr, herrlich!

Der Beginn einer Wanderung: Die Universitätsklinik zu Köln

Drei Stunden Wartezeit und zwei Röntgenaufnahmen später teilte mir der russische Stationsarzt der Urologie mit: »Sie haben einen Nierenstein, und der muss schleunigst weg.«

Er überwies mich an einen niedergelassenen Urologen, bei dem ich eine Stunde später eintraf. Missmutig betrachtete dieser meine Röntgenaufnahmen. »Wir müssen unbedingt für den übernächsten Tag einen Operationstermin für Sie ansetzen. Ihre linke Niere arbeitet nicht mehr. Wir müssen den Nierenstein lokalisieren.« Zur Erinnerung: Jeder Mensch hat zwei Nieren.

In den nächsten sechs Stunden wurden noch weitere acht Röntgenaufnahmen gemacht. Auf den ersten Aufnahmen war kein Nierenstein zu sehen gewesen, und man spekulierte schon, ob es zu einer Nierentransplantation kommen werde. Woher sollte ich so schnell eine Spenderniere nehmen? Dann entdeckte man den Nierenstein doch noch. Er steckte im Harnleiter fest, weshalb er auch nicht mit Laserstrahlen zertrümmert werden konnte. Eine Operation schien unvermeidlich.

Zwischen den vielen Röntgenaufnahmen hüpfte ich durch den nahe gelegenen Stadtpark. Der Urologe hatte mir empfohlen, mich viel zu bewegen und vor allem zu springen. »Dann könnte der Nierenstein wandern.« Im Park fühlte ich mich etwas unwohl. Langsam machte sich das latente Schlafdefizit bemerkbar, und die Blicke der anderen Spaziergänger blieben mir nicht verborgen. Ist der einfach nur irre und hält sich für ein Känguru, oder läuft hier irgendwo eine versteckte Kamera?

Am nächsten Tag stand ich früh auf und ging zum Urologen. Was wörtlich zu verstehen ist, da ich in diesen Stunden und Tagen kein öffentliches Verkehrsmittel, kein Taxi und kein Fahrrad für meine Touren durch die Stadt benutzte. Alles wurde zu Fuß gemacht, ich erwanderte mir meine Stadt schnellen Schrittes. Denn vom Hüpfen war ich mittlerweile abgekommen. Es sah wirklich zu dämlich aus.

Nach den ersten Röntgenaufnahmen keimte Hoffnung auf. »Der Stein ist kurz vor das Ostium gesunken (Ostium, häh?), und ihre linke Niere arbeitet wieder. Haben Sie sich viel bewegt?« Was für eine Frage, ich war ungefähr 20 Kilometer gelaufen. Der Urologe hatte ein Einsehen, verschob den Operationstermin noch um einen Tag und verschrieb mir als Therapie: Laufen und Saufen. Am besten solle ich tüchtig wandern. Mit den Worten: »Morgen sehen wir dann, ob der Nierenstein schon weiter hinabgerutscht ist«, verabschiedete er mich, und ich durfte raus in die Natur, statt im Krankenhaus zu liegen.

Ich überlegte fieberhaft, wo ich hinfahren könnte, denn das Laufen in Köln war nur begrenzt geeignet. Es war zu flach, der gewünschte Effekt würde sich erst im Gebirge einstellen. Die in Frage kommenden Berge in der Eifel waren mindestens anderthalb Stunden entfernt. Da erinnerte ich mich an den Rheinsteig, der laut Zeitungsartikel im Siebengebirge beginnen sollte. Und bis dahin war es nun wirklich nicht weit.

Das Siebengebirge kann man bei guter Sicht schon von Köln aus sehen. Es erstreckt sich am rechten Rheinufer, direkt gegenüber dem alten Regierungssitz, zwischen Bonn-Beuel und Bad Honnef. Der Name leitet sich vermutlich nicht von den sieben Hauptbergen ab, sondern von den Siefen. Siefen nennt man die feuchten Nebentäler eines kleineren Gebirges. Weil es dort nass ist und tropft, sind die Siefen auch der Wortstamm für siffig, das ja das passende Adjektiv für alles Schmutzige, Unordentliche, Ekelhafte ist. Da dachte man sich wohl: SIEBENgebirge hört sich entschieden schöner an als SIFFENgebirge.

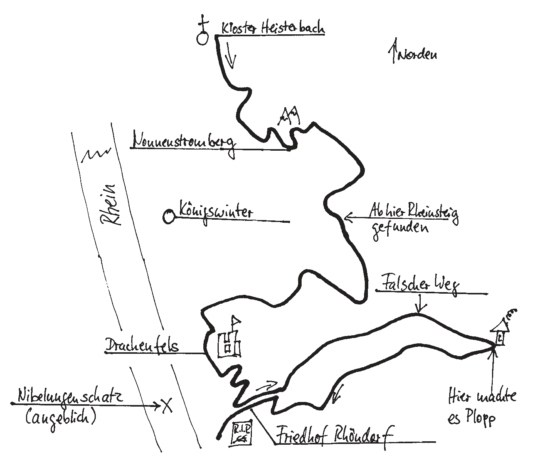

Losgehen sollte es am Kloster Heisterbach. Als Zielort hatte ich Bad Honnef, 20 Kilometer entfernt, geplant. Am Kloster suchte ich verzweifelt nach einer Markierung für den Rheinsteig, fand aber keine. Na toll, das fing ja gut an. Angeblich waren doch alle Wegmarkierungen schon angebracht. Ich konnte nichts entdecken und hielt mich zunächst an den guten alten Rheinhöhenweg, der mit einem weißen »R« auf Holzrinde gekennzeichnet ist. Auf den Nonnenstromberg ging es steil bergan, und bergab ging ich im Nierenstein-muss-weg-Tempo. Mit weit ausholenden Schritten lief ich mehr, als dass ich wanderte. Bei jedem Schritt versuchte ich, meinem Körper einen gewaltigen Stoß zu versetzen. Eigentlich ein Unding meinen Gelenken gegenüber, aber die Operation wollte ich auf jeden Fall vermeiden. Hinter dem Nonnenstromberg und dem Einkehrhaus namens »Einkehrhaus« verließ ich dann den Rheinhöhenweg und ging Richtung Rheintal. Irgendwann, so mein Kalkül, müsste ich auf den Rheinsteig treffen. Und nach einem Kilometer war es so weit. Ich sah das erste Mal einen weißen Schlängel auf blauer Emaille. Ein stilisiertes »R«, das zugleich einen Fluss darstellt.

Drei Kilometer später kam ich außer Atem auf einen asphaltierten Weg. Andenkenläden und Bratwurstbuden. Ich wusste, jetzt geht es zum Drachenfels. Als Kind bin ich etliche Male dort hinaufgelaufen oder auf einem Esel hochgeritten. Von Königswinter (bekannt aus dem großartigen Karnevalsschlager »Es war in Königswinter, nicht davor und nicht dahinter, als ich auf dich reingefallen bin«) fuhr auch eine Zahnradbahn, die ich noch nie benutzt hatte. Und auch heute nicht. Denn so ernst hatte ich mein Motto »Du musst wandern« noch nie genommen. Heute musste ich wandern, bis dieser verdammte Stein meinen Körper verlassen hatte, wenn es sein musste, bis tief in die Nacht.

Das Ensemble aus Burgruine und Waschbeton oben auf dem Drachenfels ist entsetzlich. Das 70er-Jahre-Restaurant und die Aussichtsterrasse so groß wie der Rote Platz verleihen dem Ort den Charme einer Raketenabschussbasis. Hier war es am Rhein definitiv nicht schön. Als Kind hatte man mir erzählt, dass man von dort oben das Rheingold des Nibelungenschatzes am Grund des Flusses schimmern sehen konnte. Aber selbst als Kind wusste ich, dass es nur die glitzernden Sonnenstrahlen auf dem Wasser waren. Auch den Hörspielautomaten mit der Sage von Siegfried und dem Drachen gab es damals schon. Vor 35 Jahren kostete es einen Groschen, den blechern klingenden Ausführungen zu lauschen, heute einen Euro.

Für das alles hatte ich aber keine Zeit. Weiter ging es im bekannten Tempo bergab nach Rhöndorf, dort, wo der einzig wahre Altkanzler Adenauer seine letzten Lebensjahre verbracht hat und auch gestorben ist. Es ist vermutlich kein Zufall, dass der Rheinsteig am Friedhof von Rhöndorf und dem Grab Adenauers vorbeiführt. Eine Pilgerstätte war dieser Ort aber nur für Männer wie meinen Großvater, der nach dem Krieg als eines der ersten CDU-Mitglieder in Köln die Mitgliedsnummer 006 führte.

Hinter dem Friedhof wurde der Weg unendlich öde. In langgezogenen Rechts-links-Kurven ging es einen breiten Waldwirtschaftsweg bergan. Das sollte der ach so toll geführte Rheinsteig sein? Unmöglich. Zumal ich keine Wegmarkierung mehr entdecken konnte. Da hatte ich wohl eine Abzweigung verpasst. Egal, immer weitergehen, ich würde den Rheinsteig schon wieder finden. Auf dem nächsten Berg, der Löwenburg, machte ich Rast. Der Berg ist mit 455 Metern der zweithöchste des Siebengebirges, immerhin 400 Meter über Rhein-Niveau. Ich aß im »Löwenburger Hof« zu Mittag und trank zwei Hefeweizen. Denn: »Neben dem Wandern nicht vergessen: viel trinken«, hatte mein Urologe mir eindringlich empfohlen, von alkoholfreien Getränken war nicht die Rede gewesen. Mit einem handelsüblichen kleinen Küchensieb ging ich auf die Toilette. Ich sollte, um den Nierenstein später analysieren zu können, ihn in einem Sieb auffangen. Unzählige Male hatte ich in den letzten 36 Stunden durch das Sieb gepinkelt.

Es machte ein leises Plopp, und der Stein war da. Winzig, spitz und dunkel. Ich steckte ihn in mein Portemonnaie. Mein Körper produzierte nun derartig heftig Endorphine, dass der Drogenmix am Tropf nichts dagegen war. Bis nach Bad Honnef musste ich jetzt nicht mehr gehen. Auch das Wandertempo wurde wieder gemäßigter, und ich hatte sogar den richtigen Riecher: Ich fand den Rheinsteig und schwebte dem Rhein Richtung Rhöndorf entgegen. Ein Weg erster Kategorie mit Aussichten auf das Siebengebirge und den Rhein. Da es ein normaler Wochentag war, rechnete ich nicht mit besonders vielen Leuten, die hier unterwegs sein würden, und sang lauthals »So ein Tag, so wunderschön wie heute«. Kein Aufstieg des 1. FC Köln, keine Meisterschaft konnte schöner sein!

Mein Urologe war sehr zufrieden mit mir. Der OP-Termin wurde abgesagt. Der Nierenstein war gewandert, weil ich gewandert war. Wandern kann so gesund sein!

Aufführungslänge

17 Kilometer

Aufführungsdauer

4 Stunden, 36 Minuten mit einer 48-minütigen Pause

Programmheft

Hatte ich nicht dabei, es empfiehlt sich aber die sehr aktuelle Karte »Bonn und das Siebengebirge«, 1:25.000, in der der Rheinsteig schon verzeichnet ist.

Pfälzer Wald

EIN DRAMA DER ARBEITERBEWEGUNG IN FÜNF AKTEN

Personen

|

Victor |

Mein bester Freund und Schauspieler |

| Viktor Frankenstein | Monstermacher |

|

Christian, Helmut, Klaus |

Mitarbeiter im Naturfreundehaus Elmstein |

|

Gerard Der Mann am Telefon |

Mitarbeiter im Naturfreundehaus Finsterbrunnertal |

|

Die Serviererin im Café Nickels |

|

|

Seminarteilnehmer von ver.di |

Schauplatz ist der Pfälzer Wald, die Zeit Januar 2006.

Also mal ehrlich, alle Wanderer sind doch Naturfreunde. Deswegen liebt man dieses Hobby schließlich, weil es einen an den schönen Busen von Mutter Natur drückt. Ich hatte mir deshalb nie etwas dabei gedacht, wenn ich in den vergangenen Jahren an Naturfreundehäusern vorbeigegangen war. Ich vermutete dort immer Treffen großer Naturliebhaber. Dass es sich um eine hochpolitische Vereinigung handelt, hatte ich nicht gewusst.

1895 waren die Naturfreunde in Wien als Arbeiterwanderverein gegründet worden und hatten sich Folgendes zum Ziel gesetzt: »Raus aus den grauen Fabrikhallen, in der Natur Entspannung und Kraft für den gesellschaftlichen Kampf für gleiche Rechte aller Menschen finden« – also Wandern als Vorbereitung auf den Klassenkampf. Und tatsächlich kämpften die Naturfreunde nicht nur für bessere Arbeitsbedingungen, sondern auch für klassenlose Wanderungen. Denn um die vorletzte Jahrhundertwende waren die Wanderwege häufig Privatwege. Der Wald gehörte Adel oder Kirche, und damit waren die Wege nicht frei zugänglich. Also musste erst einmal das Recht erkämpft werden, in den Wäldern zu wandern. Die Naturfreunde organisierten Demonstrationen und marschierten, so stelle ich mir das zumindest vor, mit wehenden roten Fahnen und Arbeiterliedern durch die Wälder. Um ihrem Anliegen Ausdruck zu verleihen, prägten die Naturfreunde den Kampfruf »Berg frei!«.

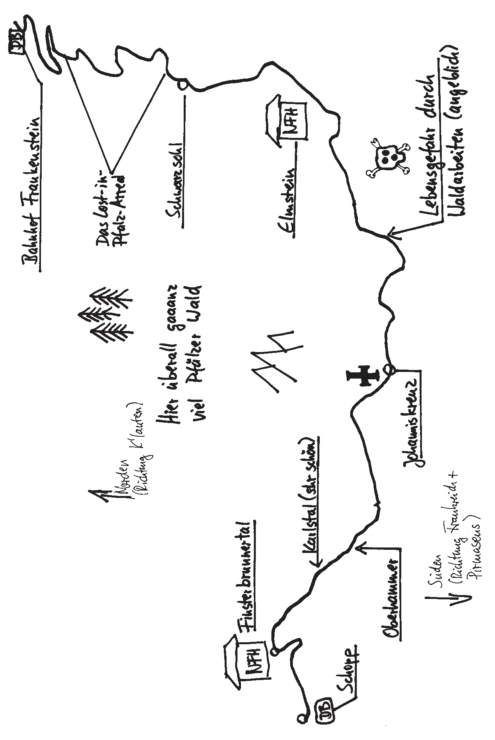

Mit solidarischen Gefühlen für die Internationale waren Victor und ich um die Mittagszeit losgewandert. Unser Ausgangspunkt war der kleine Talort Frankenstein in der Pfalz, an der Bahnstrecke zwischen Neustadt an der Weinstraße und Kaiserslautern gelegen. Es war ein herrlicher Wintertag mit strahlend blauem Himmel, und in drei bis dreieinhalb Stunden wollten wir über Schwarzsohl das Naturfreundehaus in Elmstein erreichen. Oberhalb des Bahnhofs passierten wir die Burg von Frankenstein. Das war aber nicht DIE Burg Frankenstein. Bevor ich von der Wanderung erzähle, ein paar Worte zur Frankenstein-Mythologie. So viel Zeit muss sein.

Die Burgruine von Frankenstein in der Pfalz hat nichts mit der Geschichte um den jungen Wissenschaftler Viktor Frankenstein (Viktor mit »k«, nicht wie mein Freund Victor mit »c«) und das von ihm geschaffene Wesen, auch Monster genannt, zu tun. Aber einige Kilometer weiter nordöstlich, bei Darmstadt, gibt es die echte Burg Frankenstein. Und dort hat Anfang des 18. Jahrhunderts der Alchimist Dippel ein Labor besessen. Da dem Pfarrer vor Ort die Aktivitäten des Herrn Dippel unheimlich waren, setzte er das Gerücht in die Welt, dass der Wissenschaftler für seine Experimente Leichen ausgraben würde und sie zum Leben erwecke. Und diese Unholde würden in den Wäldern rund um die Burg ihr Unwesen treiben, würden Kinder rauben und Jungfrauen schänden. Diese Gruselmär schnappten wiederum die Gebrüder Grimm auf und fügten sie ihrer Märchensammlung bei. Die beiden fürchteten aber, dass die Geschichte nur eine Jugendfreigabe ab 18 Jahren erhalten würde (wegen Gewalt und Sex und so) und daher als Hausmärchen ungeeignet war. Die Geschichte vom Alchimisten Dippel von Burg Frankenstein war jedoch voreilig von den Grimms nach England geschickt worden, um sie dort übersetzen zu lassen. Die Übersetzerin war Mary Jane Clairmont, deren Sohn wiederum Mary Shelly ehelichte, die dann letztendlich das berühmte Frankenstein-und-sein-Monster-Buch schrieb. Die Geschichte war also gewandert – über zeitliche und räumliche Distanzen hinweg.

Mich gruselte auf unserer Wanderung nicht so sehr vor dem Frankenstein-Monster, viel mehr fürchtete ich mich vor dem älteren Mann mit Nordic-Walking-Stöcken, der uns direkt hinter der Burgruine überholte. Der Mann ging eine Weile in Sichtweite voran, und wir folgten der lebenden Wandermarkierung. Bis er hinter einer Wegbiegung verschwand. Ratlos schauten wir uns um. Wir hatten den Weg verloren und wohl eine Markierung übersehen. Da mein zweiter Vorname »Orientierungssinn« ist, schlug ich vor, erst einmal Richtung Tal zu gehen. Da würden wir mit großer Sicherheit wieder auf unseren grün-blaugestreiften Wanderweg gelangen. Funktionierte leider nicht. Im Tal fanden wir keinerlei Hinweise mehr. Als Mittelgebirgswanderer ist man gewöhnt, an jeder Wegkreuzung Hinweisschildchen, Plättchen und Pfeile vorzufinden, anders im Pfälzer Wald. Wir gingen Kilometer um Kilometer und hofften an jeder neuen Weggabelung oder -kreuzung, endlich auf einen markierten Weg des Pfälzerwaldvereins zu stoßen. Aber alle Zeichen entpuppten sich beim Näherkommen als holzwirtschaftliche Hieroglyphen. In Neongelb und schreiend Orange hatten die Forstmeister Holzbesitzerkürzel und komplizierte Muster für die Waldarbeiter auf die Bäume gesprüht. Manches konnte nur als »Ab hier den ganzen Wald plattmachen« verstanden werden.

Kleinere Wandergebiete wie die Sächsische Schweiz funktionieren über die Qualität der Wege, der Pfälzer Wald besticht durch reine Quantität. Die aufkeimende Langeweile und Trostlosigkeit bekämpften Victor und ich, indem wir kleine Wurzelknoten zwischen uns hin und her kickten. Dabei brach immer mehr Geäst ab, bis das kleine Holzstück sich komplett aufgelöst hatte. Später liefen drei Rehe vor uns weg. Schnell waren sie verschwunden.

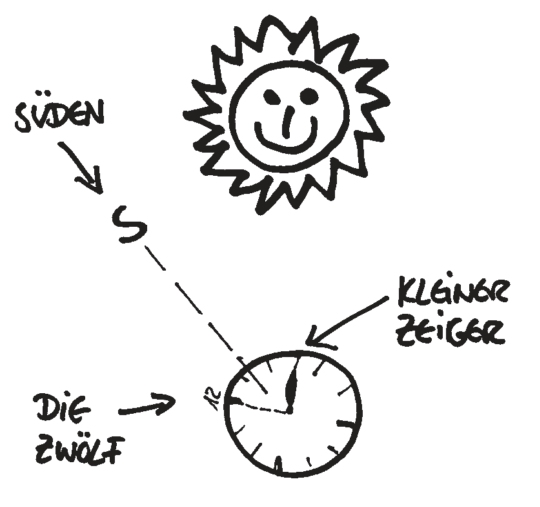

Anderthalb Stunden nach Sichtung der letzten Markierung machten wir eine Pause, der unsere letzten Vorräte an Wasser und Schokoriegeln zum Opfer fielen. Es war lächerlich: Wir waren zu einem besseren Spaziergang von vielleicht zwölf Kilometern aufgebrochen und rannten nun orientierungslos umher. Obwohl, nicht ganz orientierungslos. Denn Victor erinnerte sich an eine alte Kompassregel. Die Sonne stand zwar schon sehr tief, war aber immer noch gut zu sehen. Mit Hilfe unserer Uhren konnten wir die Himmelsrichtungen bestimmen (mit einer Digitaluhr geht das natürlich nicht). Man richtet den kleinen Zeiger auf die Sonne. Der halbe Winkel zwischen kleinem Zeiger und der Zwölf zeigt dann die südliche Richtung an. Tja, wir alten Pfadfinder! Wir waren zwar beide nie bei den Pfadfindern gewesen, hatten aber unsere Jugend gemeinsam in der Katholischen Studierenden Jugend (so was Ähnliches) verbracht. Und daher waren wir bei unzähligen Zeltlagern und Nachtwanderungen für das Überleben in freier Natur gestählt worden.