Prolog

Diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten und Ereignissen. Einige Figuren tragen geänderte Namen.

Für Martha

Dribble, dribble. That's real interesting.

– Jonathan Franzen, Freedom

Gentlemen, we are living on the edge.

– Luka Pavićević

Build a Rocket Boys!

– Elbow, Lippy Kids

Großes Schweigen im Bus nach Bamberg. Alle sind auf ihren Plätzen, alles ist wie immer: der dicke Micha am Steuer, dahinter sitzen Baldi und Demirel und Coach Katzurin, alle arbeiten und telefonieren. Konsti liest Handke, Bobby schnarcht. Mein Platz ist neben den Wasserkästen. Die Spieler reisen oben im Doppeldecker, kreuz und quer über die Sitze verteilt, Yassin Idbihi inmitten von Zeitungsseiten, Süddeutsche, Spiegel, taz, gleich daneben Schaffartzik mit Buch. Schultze und Femerling diskutieren, Rochestie singt vor sich hin, Beach Boys, Rochestie singt immer vor sich hin. Staiger schläft auf dem Gang, der 2,13-Mann Miro Raduljica sitzt kerzengerade eingeklemmt zwischen den Liegesesseln, den Blick stoisch nach vorn, Tadija kann nicht stillhalten. Bryce sitzt dort, wo früher Hollis Price gesessen hat. Jenkins unter Kopfhörern ganz hinten auf der Rückbank, Derrick Allen mit den Scoutingpapieren, McElroy in sein Kissen gewickelt. Ganz vorn der Physio, Tommy und Hi-Un, der Doc. Alles ist wie immer und gleichzeitig ist alles anders. Heute ist ein perfekter Tag für eine letzte Busfahrt, klar und sauber, die Sonne über allem. Die Route ist wie immer: Siegessäule, Avus, Schkeuditzer Kreuz, Pause an der Autobahn, bergauf, bergab, Bamberg. Es liegt Melancholie in der Luft, aber das würde niemand zugeben. Am Morgen haben ein paar Spieler ihre Schränke im Trainingszentrum geräumt, Duschgel und Kinderbilder, Amulette und löchrige Socken. Der dicke Micha hat die Taschen eingeladen und jeden einzeln begrüßt. »Das allerletzte Mal heute«, hat er gesagt, »danach fahr ich euch nirgendwo mehr hin.«

Die Saison war lang, die längste in der Geschichte von Alba Berlin. Wir sind seit mehr als zehn Monaten unterwegs. Seit dem Trainingslager in Kranjska Gora in den slowenischen Alpen sitzen wir in Bussen, Flugzeugen und Umkleidekabinen, wir standen an italienischen Buffets, an Gepäckbändern in Moskau, wir saßen in Quakenbrücker Konferenzräumen, auf Hagener Kabinenbänken, in Cafés an der Peripherie von Sevilla, wir checkten ein, wir checkten aus. Wir steckten im Schnee und in der Krise. Wir waren in hundert Autobahnraststätten, dreißig mitternächtlichen McDonald’s, Burger Kings und Subways. Ich sage »wir«, weil ich die Mannschaft von Alba Berlin seit letztem August begleite. Die Spieler haben Gewichte gehoben, Videos gesehen, Interviews gegeben, sich die Knöchel tapen lassen, Autogramme geschrieben und Wunden geleckt. Ich habe auf meinem Platz in der Kabine gesessen, ich habe zugesehen, hingehört und mitgeschrieben. Ich habe gegessen, was die Mannschaft gegessen hat, ich habe Stück für Stück meine Objektivität aufgegeben. Ich bin dabei gewesen.

Die Mannschaft hat in diesen zehn Monaten fast siebzig Spiele gespielt, in der Euroleague-Qualifikation, im Eurocup, Pokal und in der Bundesliga. Es gab schlimme Niederlagen, es gab Tränen, Nasenbluten, Sehnenrisse. Diese Saison war eine lange Reise durch schwierige Landschaft: das frühe Ausscheiden im Eurocup, die verfehlten Erwartungen, bittere Niederlagen, Beschwerdegesichter bei Fans und Journalisten. Der Tiefpunkt war die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte: ein 52:103-Kugelhagel, ausgerechnet in der Bamberger Halle. Wir wurden aus der Stadt gejagt, Hohn und Spott, Schimpf und Schande. Coach Katzurin löste Luka Pavićević als Trainer ab, zwei Spieler gingen, drei neue kamen. Wir verloren weiter, es gab Niederlagen in Serie, es ging immer weiter bergab. Wir scheiterten im Pokal. Dann gab es einige überzeugende Siege, es ging endlich wieder bergauf.

Vor allem aber ging es immer weiter: Alba Berlin hat die Playoffs erreicht. Und morgen ist Samstag, der 18. Juni, und die Mannschaft von Alba Berlin ist immer noch dabei, wir sind immer noch dabei – viel länger, als die Journalisten geschrieben und die meisten vermutet haben, viel länger, als Bobby vorausgesagt hat. Vielleicht hat manchmal sogar der Mannschaft selbst die Überzeugung gefehlt. Dieser 18. Juni war monatelang ein abstraktes Datum, ein irrealer Tag in weiter Ferne: der allerletzte Spieltag der Saison. Um diesen Tag zu erreichen, mussten unwahrscheinliche und unglaubliche Dinge geschehen: Zwei kräftezehrende und nervenzerfetzende Playoff-Serien gegen Oldenburg und Frankfurt mussten gewonnen werden, das Finale musste in die fünfte und entscheidende Runde gehen.

Und jetzt sitzen wir im Bus und fahren nach Bamberg, zum Finale um die Deutsche Meisterschaft. Das alles klingt wie für Sportromantiker ausgedacht, als wäre es Romanmaterial, ein Drehbuch vielleicht, samt Showdown auf der staubigen Hauptstraße eines Dorfes, und Ennio Morricone dirigiert. »Noch ein Kapitel für dein Buch?«, hat Yassin Idbihi nach jedem gewonnenen Spiel gefragt, als hätte ich mir diese Saison ausgedacht, um etwas erzählen zu können. Morgen ist Samstag, der 18. Juni, morgen kann Alba Berlin nach einer turbulenten und komplizierten Spielzeit trotz allem noch deutscher Meister werden. Wir fahren Richtung Südwesten. Diese Saison mag wie eine rasante Achterbahnfahrt klingen, aber sie fühlt sich an wie eine irrwitzig lange Busreise Richtung Bamberg.

Die Spieler reden, aber wenn zwanzig Männer zehn Monate lang im Bus sitzen, verliert das Sprechen immer mehr an Bedeutung. Englisch ist die Sprache der Basketballwelt und die lingua franca im Bus. Am Ende einer Saison kann ein Außenstehender den Unterhaltungen kaum mehr folgen. Femerling und Schultze diskutieren seit der Abfahrt heute Morgen über irgendetwas, an das sich keiner von beiden genau erinnern kann. Vielleicht ging es ursprünglich einmal um Telefone, BlackBerry-vs.-iPhone, oft beginnt es mit solchen Dingen, aber jetzt geht es darum, wer wann was und wie gesagt hat. Die beiden diskutieren über das Diskutieren an sich. Seit Monaten sitzen sie nebeneinander in Mannschaftsbussen und Flugzeugen, seit Monaten teilen sie sich die Hotelzimmer. Femerling ist Waldorf und Schultze ist Statler, sie sind Müller-Lüdenscheidt und Doktor Klöbner.

Eine professionelle Basketballmannschaft ist eine eigentümliche Familie, in der bereits alles gesagt wurde, die aber trotzdem weiter redet. Die Sprache einer Basketballmannschaft ist rau und roh, sie ist voller Schmähungen, Superlative, Sexismen und nationaler Vorurteile. Es wird imitiert, drei Sprachen werden miteinander verquirlt, es wird gegrölt, anzitiert, uneigentlich gesprochen, es wird gespottet. Es wird in drei Sprachen geflucht, Alter, what’s wrong with you, brate!, es wird albern, kindisch, klug, grandios, es wird lautpoetisch, »NeinNeinNein«, sagt Femerling, »DochDochDoch«, sagt Schultze. Und wenn es drauf ankommt, versteht sich eine gute Basketballmannschaft ganz ohne Worte.

Wir verlassen Berlin zum letzten Mal in dieser Saison. An den Busfenstern rauschen die alten Autobahnraststätten und Grenzanlagen der Stadt vorbei. Der Berliner Bär nickt uns melancholisch zu.

Ich muss etwa neun Jahre alt gewesen sein, als ich irgendwann im Herbst 1984, kurz nach meiner Erstkommunion, in einer Fünfziger-Jahre-Turnhalle in Hagen zum ersten Mal einen Basketball in die Hand bekam. Im Bus nach Bamberg erinnere ich mich an die Glasbausteine und Sprossenwände, an den dunklen Geruch des Geräteraums, die Risse in der blauen Weichbodenmatte, an die anderen Kinder, die längst wussten, was ein Korbleger war, rechts-links-hoch, verstehst du? Mein Cousin Andreas hatte mich mitgenommen, mein erster Trainer hieß Martin Grof, in meiner Erinnerung trägt er grün-weiße Turnschuhe von Converse und ausgewaschene Jeans. Basketball galt damals als Sportart für Studenten. Martin fuhr einen alten Opel, glaube ich, er wird Student gewesen sein. Er brachte mir bei, dass man die Hand beim Wurf abknickt, dass sich der Ball rückwärts drehen soll, dass eine hohe Flugkurve das Wichtigste ist, er zeigte uns immer wieder, wie der Ball fliegen sollte, er traf einen Wurf nach dem anderen, er gab den Rhythmus beim Korbleger vor, tak-tak-tak, immer wieder rechts-links-hoch, eine Art Tanz, tak-tak-tak.

In meinem ersten Sommer als Basketballer fuhr ich mit dem Linienbus 512 zum Training, manchmal durften Andreas und ich in Martins winziger Wohnung ein Basketballvideo aus Amerika sehen, der Fernseher auf einer umgedrehten Bierkiste, eine importierte Videokassette mit dem fünften Spiel der Finalserie Boston Celtics gegen Los Angeles Lakers im alten Boston Garden. Mehr gab es nicht. Immer wieder Spiel Nummer fünf, Boston gewann immer wieder 121:103.

»Martins Bruder ist Profi«, sagten die anderen Kinder, und irgendwann sah ich mein erstes Bundesligaspiel, das Derby SSV Hagen gegen TSV Hagen in der verrauchten und völlig überfüllten Ischelandhalle, ich hielt mir die Ohren zu vor Lärm und die Augen vor Spannung. Ich war erstaunt, dass Menschen derartig hoch springen konnten wie der schwarze Aufbauspieler Keith Gray, der sekundenlang in der Luft stand, ehe er warf. Ich war verblüfft und verängstigt von der wilden Begeisterung erwachsener Menschen, von ihren Trommeln, ihren Gesängen, vom Biergeruch und Zigarettenrauch. In einem Aufsatz über die Welt im Jahr 2000 schrieb ich damals, dass ich Basketballprofi in Amerika sein würde, genauer: in Boston (ohne die geringste Ahnung zu haben, wo Boston genau lag). Ich würde gegen Magic Johnson spielen, ich würde gewinnen, 121:103. Meine Lehrerin Frau Elsner attestierte mir im Zeugnis »die Tendenz, manchmal fast poetisch abzuschweifen«.

Meine Jugend habe ich in Turnhallen verbracht, ich erinnere mich an jede einzelne, die Umkleidekabinen, Waldläufe, Krafträume, ich erinnere mich an die Busverbindungen dorthin. Wir trampten zu den Europaligaspielen von Bayer Leverkusen, ich erinnere mich an »Sly« Kincheon, an Mike Koch und Arvidas Sabonis. Ich erinnere mich an die knallbunten Kronos-Schuhe von Rimas Kurtinaitis, den sie den »Dreierzar« nannten, weil er der erste UdSSR-Spieler im Westen war. Ich kenne das Quietschen auf dem Linoleum in Turnhallen von Saloniki bis Soest. Ich bin auf- und abgestiegen, ich habe Fahnen wehen und Trikots brennen sehen, ich lerne heute immer noch Statistiken auswendig. Ich hatte die Trikotnummer 7 wie Toni Kukoč und lange Haare wie Henning Harnisch. Einmal habe ich am Grab von Dražen Petrović gestanden und war zutiefst gerührt.

Ich habe zugesehen, wie meine Mannschaftskameraden Bundesligaspieler wurden, Nationalspieler sogar. Ich musste irgendwann einsehen, dass ich nicht gut genug war, um Basketballprofi zu werden, ich war nicht talentiert und kaltschnäuzig genug, in den entscheidenden Momenten hat mir die Hand gezittert. Irgendwann im Sommer 1994 habe ich meine Trikots gefaltet und in den Schrank gelegt. Da liegen sie heute noch.

Basketball hat mich trotzdem nicht in Ruhe gelassen. Ich bin Enthusiast, aber Fan bin ich nur in seltenen Momenten. Es fällt mir schwer, eine Mannschaft vorbehaltlos gut zu finden. Ich liebe das Spiel, aber da sind immer auch Nostalgie und Melancholie, wenn ich die Spieler beim Training beobachte, in der Kabine, beim Spiel. Es ist mein alter Traum, der mich nicht loslässt. Die klaren Tagesabläufe und sauber gesteckten Ziele, der weite Horizont der körperlichen Möglichkeiten. Es ist die fast völlige Unwahrscheinlichkeit der Erfüllung einer alten Idee. Es ist die Unerreichbarkeit eines körperlichen Zustands, einer Leichtigkeit, Schnelligkeit, Biegsamkeit. Die Sprungkraft, die vergeht. Es ist das langsame Abhandenkommen dieser Möglichkeiten. Das Nicht-gegangen-Sein eines Lebenswegs. Es ist das Verschwinden der Zeit. Ich habe eine Saison lang im Mannschaftsbus von Alba Berlin gesessen, eine Saison lang habe ich beobachtet, was ich als Kind hatte sein wollen. Mein Platz war mittendrin, gleich neben den Wasserkästen.

Heute also das alles entscheidende Endspiel, dann ist meine Saison vorbei. Ein solcher Showdown klingt fast unglaubwürdig: Am Ende einer langen Saison stehen sich die zwei Schwergewichte des deutschen Basketballs gegenüber, der Titelverteidiger Brose Baskets Bamberg und Alba Berlin. Das eine Team zu Hause noch ungeschlagen, das andere immer wieder nah am K.o. Zwei Boxer mit schweren, müden Fäusten. Aber dieser irrwitzige Saisonverlauf ist nicht erfunden, und in Bamberg dirigiert Gotthilf Fischer eine alte Aufnahme der deutschen Nationalhymne. Die Bamberger haben eine Saison lang national alles und jeden geschlagen, der sich ihnen in den Weg gestellt hat, manche wurden regelrecht verprügelt, und auch international haben sie sehr respektabel mitgespielt. Die Experten halten die Bamberger Mannschaft in einer Best-of-five-Serie für unschlagbar. Bamberg hat Heimrecht, und Bamberger Heimrecht bedeutet in diesem Jahr die Meisterschaft, »Stand up for the Champion« haben sie auf ihre Klatschpappen drucken lassen.

Wir spielen heute zum siebten Mal in dieser Saison gegen Bamberg. Beim ersten Mal kassierten wir die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte. Die Mannschaft wurde auseinandergeschraubt, demontiert, säuberlich eingetütet und in Einzelteilen nach Hause geschickt, »103:52 – ich war dabei« steht jetzt auf den T-Shirts der Bamberger Fans. Auf der Rückfahrt war das Schweigen im Bus betreten, verunsichert vielleicht, vielleicht zweifelnd. Es war der konkrete Anfang von Coach Luka Pavićevićs Ende. Bis heute hat kein Berliner Spieler oder Trainer oder Manager dieses Spiel vergessen.

Zum Gegner ist längst alles gesagt: der amtierende Deutsche Meister, der Pokalsieger, die beste deutsche Mannschaft. Muli Katzurin ist jetzt unser Headcoach, er hat das Team nach all den Niederlagen neu und anders wieder zusammengesetzt. Wie immer haben die Co-Trainer Konstantin Lwowsky, Bobby Mitev und Mauro Parra alle Partien des Gegners gesichtet und Videoclips der Angriffs- und Verteidigungssysteme erstellt, sämtliche Variationen, das gesamte Playbook. Zusätzlich hat jeder Spieler zwanzig Seiten detaillierte Informationen zu den Spielern des Gegners bekommen, zu ihren Stärken und Schwächen, zu ihren Vorlieben, Statistiken, Körpermaßen. Dazu eine DVD mit Videosequenzen der direkten Gegenspieler. Alles ist bekannt, alle Informationen sind da. Man weiß, dass Bamberg das Spiel mit zwei besonderen Spielzügen eröffnen wird, die den Center Tibor Pleiß ins Spiel bringen sollen. Man weiß, dass der irre explosive Kyle Hines in 75 Prozent der Fälle über rechts attackiert, von außen wirft er nur im Notfall. Man kennt seine Armspannweite. Man weiß, wann, wie und von wo Casey Jacobsen werfen wird. Und so weiter. Man weiß eigentlich alles.

Und alles ist wie immer: die Busroute, das Hotel Residenzschloss. Wir pflegen die gleichen Rituale und Gewohnheiten. Bamberg und Berlin gehen in die letzte Runde der kräftezehrenden Playoffs. Wir spielen best of five. Man kennt sich in- und auswendig. Dieses letzte Spiel ist ein Spiel mit Bedeutung und auf Augenhöhe. Die Haut auf beiden Seiten ist dünn. Als die Finalserie beginnt, hat Alba gerade erst gegen Frankfurt gewonnen. Für die taktische Umstellung ist sehr wenig Zeit, aber alles ist vorbereitet. Katzurin und die Coaches dozieren, die Mannschaft erfährt alles, aber das Wissen bleibt Theorie, Bamberg gewinnt 90:76 und geht in Führung. Im zweiten Spiel läuft es besser, wir gewinnen 80:71. Wir sind am Abgrund eines uneinholbaren Rückstands entlangspaziert und nicht hineingefallen. Es gibt weitere Videostudien und Gespräche. Bryce Taylor sieht sich das komplette Spiel in Zeitlupe an, um den Gegner besser zu verstehen.

Vor dem dritten Spiel nennt Coach Katzurin Jacobsen nur noch Casey. In einer Playoff-Serie lernt man den Gegner so gut kennen, dass man ihn ungefragt beim Vornamen nennen darf. Die Spieler können die Bewegungsabläufe ihrer Gegenspieler im Training nahezu perfekt imitieren: wie Anton Gavel wirft, wie sich Predrag Šuput beschwert, wie sich Casey mit beiden Händen den Schweiß aus dem Gesicht streicht. Spiel drei geht trotz dieses Detailwissens wieder an Bamberg, 90:74, die Bamberger Halle ist brüllend laut, der Gegner ist besser und konkreter. Das vierte Spiel gewinnt Alba in eigener Halle, sehr handfest und sehr beeindruckend mit 87:67. »Mit Herz«, sagt Micha, der Busfahrer, »mit Verstand und Mut.« Nach dem Spiel schwappt Euphorie durch die Halle, Fahnen wehen, die Menschen tragen Gelb und stehen Spalier. Es steht zwei zu zwei, die Serie ist ausgeglichen.

Unser Bus erreicht Bamberg. An der Ampel am Ortseingang stehen ein paar Halbstarke mit Zigaretten. Sie rufen etwas, grinsen, aber durch die Scheiben kann man nichts verstehen. Bei Grün recken sie die Fäuste und spucken Richtung Bus. Der dicke Micha flucht und hupt, der Coach sieht nachdenklich aus dem Fenster. Bamberg hat eine gute und eine beängstigende Seite. Die gute: Bamberg ist eine wirklich schöne Stadt. Die Regnitz, die Universität, ein mittelalterlicher Stadtkern, verschlungene Wasserwege, gutes Bier, windschiefe Häuser und Katzenkopfsteine. Micha navigiert nur langsam hindurch, die Gassen sind zu eng und zu malerisch. Touristen spazieren herum, sitzen an Brunnen und essen Eis. Andere machen Bootsfahrten durch Klein-Venedig. Wir passieren ein Spezialgeschäft für Lodenhüte. Die beängstigende Seite Bambergs: die gereckten Fäuste, die gesenkten Daumen, die gestreckten Mittelfinger. Eine Art Wut. Auf das Ortseingangsschild hat jemand mit rotem Edding FREAK CITTTTY! geschmiert. Bamberg liebt sein Basketballteam und Bamberg hasst seine Gegner.

Wir wissen, was uns erwartet: »Freak City«. Die Stechert-Arena, einen Gebäudekomplex mit Supermarkt und Getränkehandel am Stadtrand, nennen sie hier die »Frankenhölle«. »Bauernstube« wird Baldi sagen und lächeln, wenn wir aus dem Bus steigen. Vom Parkplatz wird es nach gebratenen Hähnchen riechen. 6100 Bamberger Zuschauer werden pfeifen und brüllen, sie werden auf ihren Trommeln herumprügeln, über allem wird das monotone Dröhnen der Klatschpappen hängen. Rauch wird in der Luft liegen, Trockeneis und Pyrotechnik, alles wird in das dreckig-rote Bamberger Licht getaucht sein, die Zuschauer ganz in Rot, rote T-Shirts, rote Perücken, rot flimmernde Teufelshörner, die Banden werden rot leuchten. Es wird wahnsinnig heiß sein, die Sonne wird auf die Halle knallen, die roten Scheinwerfer wie Wärmelampen. Es wird krachen, es wird donnern, der Hallensprecher wird in Ekstase geraten, die drittgrößte Mehrzweckhalle Bayerns ist heute Abend ein Hangar für ein Düsenflugzeug. Die siebenhundert mitgereisten Berliner Fans werden sich tapfer wehren, aber die Halle wird sie in Grund und Boden lärmen.

Wenn Bamberg einläuft, wird man seine eigenen Gedanken nicht mehr verstehen können. Sven Schultze erwartet ein 130-Dezibel-Pfeifen, die Zuschauer haben sich entschlossen, ihn zu hassen, obwohl oder gerade weil er aus Bamberg kommt. Auf mich wartet Paul Neumann, der feuerspuckende Wutbürger, er wird das Spiel über hinter mir stehen und wie besessen schimpfen. Es geht hier nicht um fränkische Gastlichkeit, es geht um die deutsche Meisterschaft und die Qualifikation für die Euroleague. Es geht um Ehre und viel Geld. Best of five. Es steht zwei zu zwei, heute Abend fällt die Entscheidung. Für einige wird es das letzte Spiel im Berliner Trikot sein, Kapitän Femerling spielt vielleicht das letzte Spiel seiner langen Karriere. Die Hölle wird es sein, die perfekte Kulisse für ein Basketballspiel dieser Größenordnung.

Wir werden begleitet. In der regulären Saison fährt niemand mit der Mannschaft zu Auswärtsspielen, niemand reist im Januar nach Hagen und im Februar nach Quakenbrück. Aber jetzt im Frühsommer, in den Playoffs, zum Finale um die deutsche Basketballmeisterschaft, folgen uns sechs Reisebusse voller Fans, ein beflaggter Autokonvoi und die komplette Pressemeute. Morgen warten 25 Berliner Journalisten in der Halle auf uns: Sebastian Arlt von der Morgenpost, Bardow oder Spannagel vom Tagesspiegel, Herr Reinsch von der FAZ. Die Bild, die BZ, der Kurier. Die Sportfeuilletonisten, die ewigen Sportromantiker, der schmierige Boulevard. Die Volontärin, die plötzlich Fragen stellen muss, die sie bis vor zwei Stunden gar nicht hatte. Der, den sie die Made nennen. Das Radio. Zwei Fernsehteams. Der Dreivierteljournalist. Die Presse steht im Kabinengang und wartet. Die Augen sind auf uns gerichtet, der Druck knackt in den Ohren. »Die alle«, sagt Mithat, und wie immer weiß man nicht, ob er es ernst meint oder Witze macht, denn Mithat sieht seit Tagen schon so aus, als würde er niemandem mehr trauen, nicht der Presse, aber auch nicht der Euphorie, der Liebe zum Spiel, den Ergebnissen, dem Spiel an sich, dem Ball meinetwegen, »die alle fahren nur mit, um uns verlieren zu sehen.«

Zurück zum Schweigen: Morgen ist also der 18. Juni und die deutsche Basketballmeisterschaft wird entschieden. Die Halle ist restlos ausverkauft, Tausende werden auf dem Maxplatz jubeln. Es wird irre laut, schon deshalb muss die Mannschaft ohne Worte auskommen. In jedem Jahr kommt eine Basketballmannschaft an den Punkt, wo alles formuliert ist, alles gesagt und alles geschrieben. Es ist die Stunde, in der wir alles voneinander wissen: Trainer über Spieler, Spieler über Trainer, Spieler über Spieler, und alle über das Spiel. Bamberg weiß alles über Alba und Alba weiß alles über Bamberg. Meine Saison ist fast vorbei. Die einzige noch übrig gebliebene Frage wird auf dem Parkett beantwortet, ganz konkret, ganz physisch. Alles liegt jetzt in den Körpern der Spieler.

Großes Schweigen also, als der Bus durch Bamberg rollt, vorsichtig durch die Gassen, hinein in die Euphorie für dieses Spiel, vorbei an rotzenden Halbstarken und ihren gereckten Fäusten. Ein konzentriertes Schweigen, eine entschlossene Stille. Die Spieler starren aus dem Fenster auf die Stadt. Der Bus hält. »Freak City!«, sagt Schultze in das hydraulische Zischen, »wir sind hier, um zu gewinnen!« – »Championship!«, sagt Rochestie, »let’s go!« Wir packen unsere Sachen. »Fuck yeah!«, sagt Bryce Taylor. Ich habe meine erste und letzte Saison als Basketballprofi erlebt, ich bin hier, um davon zu erzählen.

Berlin, August 2010

Als ich den Coach zum ersten Mal traf, brannte die Sonne auf den DDR-Bungalow, in dem die Büros von Alba Berlin untergebracht sind. Es war der heißeste Nachmittag des Jahres 2010, wir waren verabredet. Am Türrahmen hing ein Plastikschild: »Trainerbüro«. Ich klopfte an die Milchglastür. »Just a second!« Luka Pavićević war seit drei Jahren Cheftrainer in Berlin, ich kannte ihn nur aus dem Fernsehen und aus der Entfernung der Zuschauertribünen, er schien ein überaus konzentrierter Mensch zu sein. Er trug die Uniform des Trainerstabs: dunkle Anzüge, weiße Hemden und lederbesohlte Schuhe, er schien sich darin nicht wohlzufühlen.

Was mir schon von Weitem aufgefallen war: eine Narbe quer über Pavićevićs halben Kopf, von der Stirn ausgehend. Niemand wusste, woher diese Narbe kam, ein Unfall, ein Tumor? Der Krieg, sagte jemand. Wenn der Coach die Halle kurz vor Spielbeginn betrat, mit kantigen und ungelenken Schritten, erkannte man, dass er einmal Spieler gewesen war. Auf Ledersohlen bewegte er sich langsam, fast vorsichtig, seine Karriere schien ihm in den Knochen zu stecken, er wirkte älter, als er war.

Pavićević wurde im Sommer 1968 in Podgorica, ehemals Titograd, geboren. Er sei montenegrinischer Serbe oder serbischer Montenegriner, sagte er mir später, das komme immer drauf an, mit wem er spreche. Ich wusste, dass er der Spielmacher der einst besten europäischen Mannschaft gewesen war, des Teams von Jugoplastika Split. Er hatte Toni Kukoč, Dino Raða und Žan Tabak dirigiert. In seinem ersten Jahr in Berlin war er überraschend Deutscher Meister geworden, ein Jahr später Pokalsieger, aber danach hatten seine Mannschaften trotz ihrer durchschnittlich achtzigprozentigen Gewinnquote keine Titel mehr gewonnen. Zuletzt hatte sein Team im Finale des Eurocup gegen Valencia verloren. Pavićević betrat die Halle bei Heimspielen erst spät und saß beim Aufwärmen reglos im Hintergrund. Er sah den Spielern und seinen Assistenten zu, ab und zu zog er einen Zettel aus der Innentasche seiner Anzugjacke und starrte auf das Papier. Er schien die Halle zu ignorieren, die Zuschauer, den Gegner. An der Art, wie er sich die Hände rieb, war seine Konzentration ablesbar, wie er leicht hineinblies, wie er manchmal leise klatschte. Wie ein Skirennfahrer schien er in Gedanken die Strecke zu vermessen, die vor ihm lag. Pavićević redete mit sich selbst, seine Lippen bewegten sich kaum merklich. Kurz vor Spielbeginn sprang er plötzlich auf und schüttelte den Schiedsrichtern die Hände, den gegnerischen Trainern, dem Kampfgericht. Dann setzte er sich ebenso plötzlich wieder auf einen Stuhl. Alles war strahlender Lärm, die Scheinwerfer erloschen, die Mannschaften wurden vorgestellt. Der Coach saß still und wartete.

Das letzte Spiel, das ich von Pavićević und Alba Berlin gesehen hatte, war eine kraftlose Niederlage in der Frankfurter Ballsporthalle im letzten Frühsommer gewesen. Alba war gleich in der ersten Runde der Playoffs sang- und klanglos gegen die Frankfurt Skyliners ausgeschieden. Pavićević war nach Spielende mit gesenktem Kopf im Spielertunnel verschwunden, die Anzugjacke hinter sich über den Boden schleifend. Er hatte gebückt und unendlich müde ausgesehen, er hatte sich bewegt, als trage er allein die Verantwortung für etwas viel Größeres und Bedeutenderes als ein verlorenes Basketballspiel.

Mich hatte dieser Eindruck verwundert, aber im Nachhinein weiß ich, dass ich richtig lag: Für den Coach ging es um viel mehr als um dieses eine Spiel. Frankfurt erreichte das Finale um die Deutsche Meisterschaft, auf Alba Berlin wartete ein langer Sommer. Nach dem frühen Ausscheiden hatte das Berliner Management angekündigt, die Ursachen für das enttäuschende Saisonende zu finden. Niemand sei sicher, hatte Geschäftsführer Marco Baldi gesagt, nur der Coach würde bleiben.

Im Frühjahr hatte ich meinem Jugendidol Henning Harnisch meine Idee von einem Basketballbuch beschrieben. Wir hatten uns in einem Düsseldorfer Flughafenhotel getroffen, mitten in einer Star-Wars-Convention. Um uns herum standen lauter Darth Vaders, Wookies und überlebensgroße R2-D2s. Prinzessin Lea hatte uns schweigsam Limo serviert. Harnisch war ein Enthusiast, ihm gefiel meine Idee.

Marco Baldi gab sein Okay bei einem Weizenbier im Schleusenkrug im Tiergarten. »Warum denn ausgerechnet Alba?«, fragte er, und ich erzählte vom Ausscheiden in Frankfurt, das ich im Frühsommer beobachtet hatte. Ich sprach von meinem gescheiterten Traum, Profi zu werden, und meiner Nostalgie, wenn ich Basketballspiele sah. Es würde sicher eine spannende Saison werden. Außerdem wohne ich in Berlin.

Teammanager Mithat Demirel, ein ausgebuffter Basketballer, der gerade erst seine Spielerkarriere aufgrund einer Augenverletzung hatte beenden müssen, sagte ebenfalls zu. Für ihn würde das nächste Jahr sein erstes als Verantwortlicher sein, aber er würde sich dabei von mir auf die Finger schauen lassen. In meinen Vorgesprächen mit Albas Vereinsführung war irgendwann immer von Luka Pavićevićs sehr klarer Vision des Spiels die Rede gewesen, von seiner unfassbaren Akribie, seinem konkreten Plan für die Zukunft, seiner Idee vom perfekten Spiel. Luka Pavićević habe ein Konzept. »Der Coach wird das letzte Wort haben wollen«, erklärte Demirel, »Luka will immer die Kontrolle behalten.«

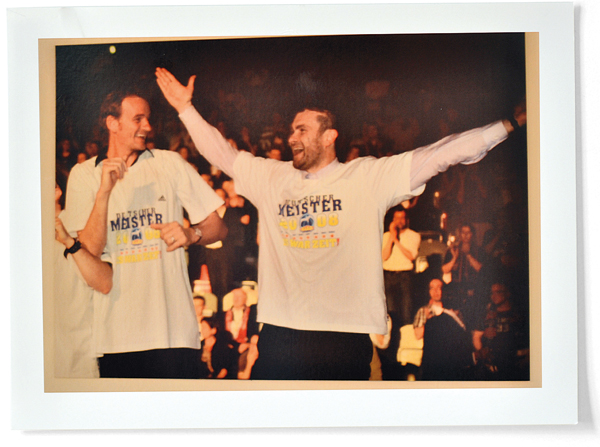

Foto: © Tilo Wiedensohler/camera4

Die offizielle Meinung war also: Für Alba Berlin gibt es keinen besseren Headcoach als Luka Pavićević. »Wir werden alle Steine umdrehen, aber Luka Pavićević bleibt unser Trainer«, hatte Marco Baldi den Journalisten nach dem Ausscheiden in Frankfurt in die Apparate diktiert. In ihrem überhitzten Bungalow im Berliner Mauerpark hatten die Manager den Sommer über gemeinsam mit Luka Pavićević an einer neuen und besseren Mannschaft gebaut. Man hatte wie angekündigt Steine umgedreht, neue Spieler verpflichtet und alte entlassen. Nur drei aus der alten Mannschaft waren geblieben. Im Biergarten hatte Baldi die Qualität seines Coaches gepriesen, später war allerdings auch von der »Verbissenheit« und »Besessenheit« des Coaches die Rede gewesen, von seiner »begrenzten Flexibilität«.

Auch das war eine Überzeugung der Vereinsführung: Baldi, Harnisch und Demirel hatten Pavićević zur Zusammenarbeit mit einem Sportpsychologen zu überreden versucht. Aber Pavićević hatte gezögert. Also hatten sie darauf bestanden. Es war nicht einfach, aber schließlich hatten sich der Coach und der Psychologe getroffen und begonnen, miteinander zu arbeiten. »Luka Pavićević ist schon als Spieler sehr genau und strukturiert gewesen«, hatte Henning Harnisch einmal gesagt. Die beiden hatten gegeneinander gespielt. »Er hat eine klare Vorstellung, wie die Dinge sein müssen. Er hat eine Vision vom richtigen Basketball. Aber da ist noch viel mehr. Er ist ein kluger Mensch.« Harnisch sprach von Luka Pavićević, wie man von einer Romanfigur spricht, gleichermaßen fasziniert und analytisch. »Luka wird sich ändern müssen«, sagte er. »Dieses Jahr ist für ihn entscheidend.«

Aus der Entfernung der Zuschauertribünen hatte ich Luka Pavićević nie richtig einordnen können. Er war kein eindeutiger Mann. Ich hatte ihn bei der Arbeit beobachtet, aufs Äußerste konzentriert. Ich hatte gehört, was andere über ihn sagten, ich hatte gelesen, was die Presse über ihn schrieb. Er war auf irritierende Weise faszinierend.

Wenn das Spiel begann, wenn das Flutlicht ansprang und sich der Trockeneisnebel verzog, war Pavićević plötzlich mit zwei, drei Schritten an der Seitenlinie. Sein Körper stand unter Spannung, ein Dirigent vor dem Orchester, ein Maler vor der Leinwand, das ungemalte Bild bereits ganz genau im Kopf. Bei der ersten bedeutsamen Aktion des Spiels zog sich der Coach die Anzugjacke aus und hängte sie über den Trainerstuhl, als dürfe sie nicht schmutzig werden. Das war eines seiner Rituale: Er zog die Jacke erst wieder an, wenn das Spiel entschieden war, wie er mir später einmal erklärte, the very second when the game breaks. Er krempelte die weißen Hemdsärmel auf: Luka Pavićević spielte sein Spiel.

Der Sommer ist ein Wartesaal. Im Juli und August passiert im professionellen Basketball vordergründig nichts: Es gibt keine Spiele, keine Ergebnisse, die Bühne ist leer. Hinter den Kulissen der Profiteams wird gearbeitet. Die Spieler verbringen den Sommer bei ihren Familien, in Basketballcamps, Sportclubs und den Turnhallen amerikanischer Universitäten. Sie hoffen auf Einladungen zu den amerikanischen Sommerligen. Sie schlafen aus, sie trainieren, sie warten auf Angebote der Profiteams. Ein paar Spieler sind mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Die Spieleragenten warten auf Anrufe der Manager, die Manager warten auf Anrufe der Spieleragenten. Die Trainer warten auf Budgetentscheidungen ihres Managements. Die Fans warten auf die nächste Saison, und bis dahin warten sie auf Nachricht, wie es weitergehen wird, sie vertreiben sich die Zeit mit Spekulationen, ab und zu gibt es eine kurze Pressemitteilung.

Ich stand vor dem Trainerbüro von Alba Berlin und wartete auf Luka Pavićević, ich klopfte wieder an die Glastür, dann trat ich einfach ein.

Im Büro saßen zwei Männer zwischen halb gepackten Kartons an ihren Schreibtischen. Pavićević im Unterhemd, unrasiert und knochig, Füße auf dem Kirschfurnier, ein Telefon am Ohr, ihm gegenüber ein älterer Herr mit Brille auf der Nasenspitze, ein sympathisches und irgendwie professorales Lächeln. Pavićević hob die Hand und bedeutete mir, ich solle kurz warten. Er sprach serbisch mit irgendwem, manchmal wechselte er ins Englisch, er fluchte. Jeder, der einmal Basketball gespielt hat, kennt diese jugoslawischen Flüche, јебeм ти мajк, fick deine Mutter, Иди у пичку лепу материну. Der Coach nickte, notierte, warf Spielernamen in den Raum, fluchte weiter. Die Fenster standen sperrangelweit auf, Wespen flogen rein und raus. Der Professor drückte auf einer Sportuhr herum, manchmal tippte er mit spitzen Fingern ein paar Worte in den Computer und schrieb Zahlen in ein Formular.

Auf dem Tisch vor Pavićević stand ein tragbares DVD-Gerät, man hörte das leise Quietschen von Turnschuhen und den Applaus eines Publikums. Der Professor erhob sich, nahm die Brille ab und steckte sie in seine Hemdtasche. Er gab mir die Hand, nickte höflich, die Brille fiel zu Boden. Der Professor lächelte und hob sie beiläufig wieder auf.

»Your name Thomas?«

»Yes.«

»Švraka.«

»Švraka?«

»Yes. Athletic trainer. Mika.«

»Nice to meet you, Mika.«

»Yes. Maybe.«

Pavićević telefonierte ungerührt weiter. Professor Mika ließ wieder seine Brille fallen und hob sie lächelnd wieder auf. Ich hatte den Eindruck, vor einem Rätsel zu stehen. Hinter Pavićević stand ein Regal voller Sachbücher: Biografien von Larry Bird und Bill Russell, :07 Seconds or less von Jack McCallum, A Season on the Brink von John Feinstein. Life on the Run von Bill Bradley. In der Ecke des Zimmers lehnte ein Flipchart mit Spielernamen an der Wand, rot und schwarz, einige eingekreist, andere durchgestrichen, einige kannte ich, von anderen hatte ich noch nie gehört.

PG S. Hamann

T. Rochestie

C Chubb

H. Schaffartzik Ank

Bryce T ????

Irgendwann legte der Coach sein altes Mobiltelefon zur Seite, fegte eine Wespe vom Tisch und stand auf. Er kramte in einem der Kartons, er nahm ein Hemd heraus und sah mich an. »A writer, uh? Let me put on a shirt. I’m Luka.«

Bei unserer zweiten Begegnung erklärte mir der Coach seine Regeln. Er empfing mich im brandneuen Alba-Trainingszentrum in Berlin-Mitte. Das Trainingszentrum war eine aufwendig renovierte DDR-Turnhalle inmitten der Hochhäuser an der Leipziger Straße. Es gab riesige Umkleiden, hervorragendes Parkett, nagelneue Korbanlagen und einen hochmodernen Kraftraum. Hier trainierten die Profis. Und wenn sie nicht in der Halle waren, spielten hier die Jugendteams, Kindergruppen und Senioren. Pavićević und seine Trainer waren umgezogen, um immer bei der Mannschaft sein zu können. Die Kartons aus der Geschäftsstelle standen unausgepackt im Büro. Der Coach saß in seinem drehbaren Chefsessel aus weißem Leder, ich stand davor wie ein Praktikumsbewerber. Auf dem Fensterbrett neben Lukas Schreibtisch stand eine geschmacklose Dekoflasche Obstbrand mit einem gläsernen Basketballspieler darin, der auf einen gläsernen Korb warf (Flaschenpost). Am anderen Ende des Zimmers raschelte der Assistenztrainer Dejan Mijatović in seinen Unterlagen. Lukas zweiter Assistent und Videokoordinator Konstantin Lwowsky sah verstohlen auf seinen Bildschirm. Professor Mika suchte seine Brille.

»Sit«, sagte der Coach, also setzte ich mich.

Pavićević erhob sich und zählte auf, er legte Pausen zwischen seine Sätze, er wartete auf mein Nicken: »Eins: Du sitzt bei den Trainern. Im Bus, im Flugzeug, beim Essen. Zwei: Wir sind immer pünktlich. Drei: Unter keinen Umständen störst du den Rhythmus des Teams. Seine Konzentration. Vier: keine Interviews mit Spielern an Spieltagen. Fünf: Ich entscheide, wann du dabei bist. Sechs: Während der Saison bleibt alles in der Kabine. Sieben: Im Trainingslager in Kranjska Gora tragen wir Mannschaftsuniform, Alba-T-Shirt und Alba-Hose, alles Adidas, Tommy gibt dir dein Zeug. Acht: Du folgst unseren Regeln. Neun: Ich kann das alles jederzeit beenden.« Pavićević ging langsam zurück zu seinem Tisch, setzte sich wieder in den weißen Sessel und legte die Füße hoch. Der Coach sah mich einige Sekunden lang an, er schien darauf zu warten, dass ich den Blick senkte, dann grinste er. »Zehn«, sagte er, sein Lieblingsautor sei Elmore Leonard, ob ich Rum Punch kenne oder Out of Sight? Die seien alle auch zu Filmen geworden, Rum Punch zum Beispiel heiße als Film Jackie Brown, grandios! Oder Stephen King. Oder Little Drummer Girl von John le Carré, Die Libelle. »Nur damit eines klar ist«, sagte Luka Pavićević. »Ich freue mich, dass du dabei bist.«

Meine Saison im deutschen Profibasketball begann an einem Sonntagmorgen im August, bei unentschiedenem Wetter, Nieselregen und Hitze. Sie begann, wie sie enden würde: mit einer Busfahrt. Ich war der Erste am Treffpunkt, ich hatte mir die Regeln des Coaches zu Herzen genommen. Der massive Busfahrer Micha lehnte an seinem Bus vor dem Trainingszentrum: weiße Stoppeln, breites Grinsen, Berliner Seele, die einem zur Begrüßung auf die Schulter haut – und die Schulter bricht.

Ich erklärte mich: Ich sei einmal Basketballer gewesen, jetzt sei ich Schriftsteller und hier, um ein Buch über Alba und die Saison zu schreiben, nicht als Sportjournalist, sondern als Geschichtenerzähler. Ein wenig auch als Ethnologe. Nicht ergebnisorientiert, sondern auf der Suche nach dem Wesen des Spiels. Ich sei nie Profi geworden, wolle aber wissen, wie dieses Leben gewesen wäre. »Ich will«, sagte ich zu Micha, dem Busfahrer, »der Welt des Profisports auf den Grund gehen.« Micha sah mich an, als wisse er das alles schon und noch viel mehr. Er nahm mir den Koffer aus der Hand und packte ihn in den Bus (er wusste mehr als ich).

Auf Pavićevićs Befehl waren mir erstmal zwei T-Shirts und schwarze Shorts mit dem Alba-Logo ausgehändigt worden. Am Abend vor der Abreise hatte ich meine Frau gefragt, ob ich die Reise tatsächlich in Alba-Weiß-und-Schwarz antreten solle, das Albatros-Logo auf der Brust. Ich hatte von ethnologischen Methoden und journalistischer Unabhängigkeit geredet (»Bist du nervös?«, hatte sie gefragt). Jetzt stand ich in Zivil am Bus und wartete auf die Mannschaft, mit der ich die nächsten zehn Monate verbringen sollte. »Na dann«, grinste Micha, »viel Glück in dieser Welt.«

Eine professionelle Basketballmannschaft ist eine merkwürdige Gemeinschaft: 22 Männer, die zehn Monate lang mehr Zeit miteinander verbringen als mit ihren Familien. Alba Berlin plante dieses Jahr mit einem Trainer, drei Assistenten, zwei Ärzten, einem Physiotherapeuten, einem Teambetreuer und 14 Spielern. Der Jüngste im Tross war der gerade mal siebzehnjährige türkisch-deutsche Nachwuchsspieler Can-Jonathan Kleiner, Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters, aufgewachsen in Antalya. Demirel hatte ihn auf der Talentsuche in der Türkei gefunden und nach Berlin geholt. Kleiner kam an diesem ersten Morgen als Erster an, ein schüchterner Junge von 2,06 Meter, der grüßte und schwieg. Als Nächster fuhr Professor Mika in einem silbernen Alba-VW auf den Parkplatz.

Professor Mika hieß eigentlich Mihajlo Švraka und war 1955 in Belgrad geboren. Er wirkte gelehrt, fast weise, und weil ich nicht gut mit Namen bin, merkte ich mir »Professor Mika«. Er hatte die serbische Hochsprunglegende Dragutin Topić zur Olympiade in Sydney gebracht, ehe er zum Basketball und mit Coach Pavićević nach Berlin gekommen war. Professor Mika touchierte beim Einparken das Parkplatztor mit seinem Seitenspiegel. Er stieg aus, seine Brille fiel auf den Boden.

»It’s okay«, sagte er und lächelte.

Professor Mika ist bei Alba Berlin für die Spielerkörper verantwortlich, er kann auf Deutsch und Englisch zählen und Kommandos geben: »Bankdrücken! Bench press! Zehn mal hundertzwanzig! Stretch achilles!« Alle wissen, dass er die Mechanik des menschlichen Körpers beherrscht, aber im Restaurant keine Bratkartoffeln bestellen kann. Er könnte Legenden erzählen, wenn er die Sprache dazu hätte. Wir standen wortlos in der Gegend. Professor Mika spannte einen Schirm auf. Wir warteten.

Dann kam der Assistent, bepackt mit Taschen, Büchern und Computern. Konstantin Lwowsky ist eine unwahrscheinliche Figur im Profibasketball: mittelgroß, mittelschwer und mittelcool zwischen lässigen Giganten. Er hat Geisteswissenschaften studiert, aber ist dann Basketballtrainer statt Deutschlehrer geworden. Er ist 36 Jahre alt und Vater eines Dreizehnjährigen, er ist mit einer toughen Berliner Polizistin verheiratet. Lwowsky trug Jeans und eine Retro-Trainingsjacke. Er war seit fünf Jahren die rechte Hand des Trainers von Alba Berlin, erst von Henrik Rödl, dann von Luka Pavićević. Er ist Analytiker, Taktiker und Logistiker. Er nimmt kein Blatt vor den Mund. Lwowsky schlendert nicht, Lwowsky will ankommen. Er ist ein nüchterner Enthusiast, und sein zügiger Gang verriet: Lwowsky ist Läufer. Als er sich am ersten Tag der Saison vor dem Trainingszentrum vorstellte, das Telefon am Ohr, war mir nicht klar, dass Konstantin Lwowsky meine Sicht auf das Spiel Basketball komplett verändern würde. Er warf seine Taschen in den Bus. »Du bist der Schreiber?«, fragte er. »Wir reden später. Ich bin Konsti.«

Um sieben kamen die Spieler. Die meisten kannten sich, sie hatten schon zusammen gespielt oder trainiert. Alle hatten voneinander gehört. Die Basketballwelt ist klein, man spricht übereinander. An diesem ersten Tag der Saison ist alles mit Bedeutung aufgeladen. Die Spieler begrüßten sich mit ungelenken Shugs, den männlich-schüchternen Handschlag-Umarmungs-Kombinationen, die es überall gibt, wo Männer unter sich sind: im Hip-Hop, im Militär, im Sport. Den Trainern wurde respektvoll zugenickt, mir wurde die Hand gereicht. Untereinander sprachen sich die Trainer mit »Coach« an (eine Familie mit gleichen Namen).

»Good morning, Coach!«

»Good morning, Coach!«

Konsti stand an der Bustür und sammelte die Reisepässe ein. Ich stand dabei und wusste nicht, ob die anderen wussten, was ich hier machte (ich wusste es selbst nicht). Es war kurz nach sieben am Sonntagmorgen, viel zu früh für Basketballprofis, aber alle waren pünktlich, alle waren ausgestattet, alle waren uniformiert.

Ein Spieler nach dem anderen fuhr vor, parkte, lud sein Gepäck ab und übergab es dem dicken Micha. Die Nachwuchsspieler zuerst: Kleiner, Joshiko Saibou, Joey Ney und Andreas Seiferth, alle mit dem Traum, irgendwann einmal Vollprofi zu sein, alle auf dem Sprung dahin. Dann die Serben in einem Auto: Marko Marinović, ein kleiner, drahtiger Aufbauspieler, der in der letzten Saison mit Valencia den Eurocup gewonnen hatte. Er lachte, man sah ihm an, dass er sich auf die Saison freute. Marinović freute sich oft, er hatte am Höhepunkt seiner Karriere einen schweren Autounfall überlebt – er schien ständig erstaunt zu sein, dass er immer noch Profisportler war.

Der Flügelspieler Tadija Dragićević galt als Rohdiamant. Er war bei Roter Stern Belgrad einmal der beste Spieler der Adriatic League gewesen, aber dann hatte ihn eine schwere Knieverletzung aus der Bahn geworfen. Nach einer schwierigen letzten Saison in der ersten italienischen Liga bei Lottomatica Rom hatte ihn Luka Pavićević nach Berlin geholt. Die beiden kannten sich, sie hatten 2005 gemeinsam Bronze bei der U20-Europameisterschaft gewonnen. In diesem Jahr ging es um Tadijas Karriere als Basketballprofi. Dragićević trug ein Kreuz um den Hals und wippte nervös von einem Bein auf das andere.

Der amerikanische Guard Hollis Price hatte bereits 2005/06 eine Saison für Alba gespielt, war Publikumsliebling geworden und danach zu einer beeindruckenden europäischen Karriere aufgebrochen. Er hatte in Spanien, Litauen, Russland und Italien gespielt. Jetzt war er zurück. Von den tragischen Geschichten, die man sich über Hollis erzählte, vom Hurricane Katrina, von Crack und Krebs in der Familie war nichts zu ahnen. Sein breites Lächeln hatte ihn weit gebracht, also lächelte Hollis breit. Er stieg als Erster in den Bus, setzte seine Kopfhörer auf und beobachtete die anderen: den großen Flügelspieler Derrick Allen, der gerade erst aus Frankfurt nach Berlin gekommen war, ein höflicher Mann aus Gadsden, Alabama, der ständig auf den Zehenspitzen stand, was seine Bewegungen hektisch aussehen ließ. Immanuel McElroy, einen der wenigen Spieler, die schon im letzten Jahr dabei gewesen waren. Er war schwer tätowiert und seit Jahren der beste und härteste Verteidiger des Teams. Er sei Vater von drei Kindern und trotzdem ein einsamer Mann, wird man mir später erzählen, ein schwieriger Charakter.

Mannschaftsarzt Hi-Un Park schleppte seinen Medizinkoffer über den Parkplatz, ein permanent freundlicher Deutsch-Koreaner im Kapuzenpulli, dem man weder sein Alter noch seinen Beruf ansah. Der Coach stieg aus einem Taxi, ein paar Unterlagen im Arm. Sein Gesicht war müde, die Augen wach, Professor Mika hielt einen Kaffee für ihn bereit. Pavićević nickte und vertiefte sich drei Reihen vor mir sofort in seine Papiere.

Zuletzt kamen die Veteranen: der deutsche Nationalspieler Sven Schultze mit einem Becher Kaffee in der Hand, Breite und Härte von Ferne, graues Haar und Freundlichkeit aus der Nähe. Schultze war schon zweifacher Vater und deshalb morgens um sieben viel wacher als die anderen Spieler. Er galt als disziplinierter Musterathlet, er war eine Maschine. Auf dem Spielfeld war er wegen seiner Härte gefürchtet, in der Kabine war er Wortführer und Witzbold. Er hatte die letzten Jahre in Italien und Griechenland gespielt, jetzt war er mit seiner Familie zurück in Berlin. Schließlich hielt das riesige schwarze Porsche-SUV des Kapitäns mitten auf der Straße. Patrick Femerling stieg aus und ging mit langsamen Schritten zum Bus, seine Tochter auf dem Arm.

An Femerling erinnere ich mich, wenn ich mich an mich selbst erinnere: Wir sind beide Jahrgang 1975, wir hatten mit fünfzehn, sechzehn oft gegeneinander gespielt, Düsseldorf gegen Hagen. Femerling war damals riesig, dünn und blass gewesen. Ich trug Zopf und Stirnband. Wenn ich Patrick Femerling in den letzten Jahren gesehen hatte, zumeist im Fernsehen, hatte ich mich immer wieder an einen Dunking erinnert, im Grunde den einzigen, an den ich Erinnerungen hatte. Es muss in einer Leverkusener Turnhalle gewesen sein, etwa im Sommer 1992. In meiner Erinnerung verteidigt mich ein Düsseldorfer Flügelspieler, ich täusche und gehe an ihm vorbei, Femerling kommt unter dem Korb zur Hilfe. Er will mich blocken, aber es gelingt ihm nicht.

Später ging Femerling an die University of Washington nach Seattle, spielte für die Huskies und wurde deutscher Rekordnationalspieler. Ich wurde aussortiert und ging zu Indierock-Konzerten. Patrick Femerling spielte seit fünfzehn Jahren professionell Basketball, er hat in seiner internationalen Karriere fast alles gewonnen, was man gewinnen kann. Auch ein paar deutsche Meisterschaften mit Berlin. Seine vierjährige Tochter Mia war in Athen geboren und hat in Sevilla Spanisch gelernt. Femerling sah an mir vorbei, er schien sich nicht an mich zu erinnern. Wie sollte er auch: Meine Laufbahn war zu Ende, als seine begann. Patrick Femerling küsste seine Tochter auf die Stirn und stieg in den Bus. »Herzlich willkommen, liebe Kinder!«, sagte er wie eine Kindergärtnerin. »Schön, dass ihr alle da seid.« Dann faltete er sich in seinen Sitz, 2,13 Meter, seine Gelenke quietschten. Wir waren fast komplett, nur Jenkins fehlte noch. Die Spieler nahmen ihre Plätze ein, die sie bis zu Saisonende nicht mehr abgeben würden. Es würde ein turbulentes Jahr werden, aber die Plätze im Bus würden bleiben.