Neda Soltani

Mein gestohlenes

Gesicht

Die Geschichte einer

dramatischen Verwechslung

![]()

Neda Soltani

Mein gestohlenes

Gesicht

Die Geschichte einer

dramatischen Verwechslung

![]()

1. Auflage

Originalausgabe

© 2012 Kailash Verlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Konzeption und Realisation: Ariadne-Buch,

Christine Proske, München

Aus dem englischen Originalmanuskript

ins Deutsche übertragen von Dagmar Mallett

Lektorat: Claudia Göbel

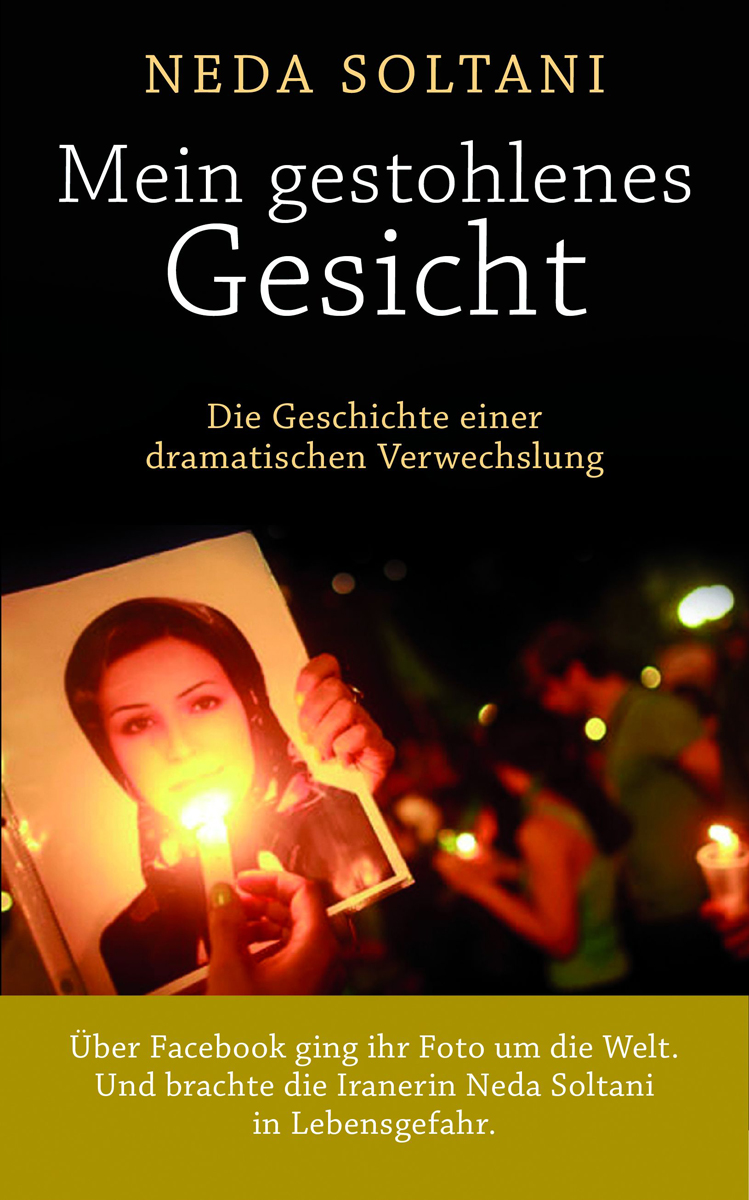

Umschlaggestaltung: Weiss Werkstatt München

unter Verwendung eines Bildes © Getty Images

Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering

ISBN 978-3-641-07409-8

www.kailash-verlag.de

Dieses Buch erzählt eine wahre Geschichte.

Zum Schutz der Beteiligten wurden alle Namen geändert, außer jenen von Personen des öffentlichen Lebens.

Für

Neda Agha-Soltan

und alle anderen Iranerinnen und Iraner,

die ihr Leben für die Sache

der Freiheit und Demokratie ließen,

und

für alle,

die heute für Freiheit und Demokratie kämpfen

und dabei alles riskieren.

1 – Angst

![]()

Im Halbschlaf höre ich das leise Klappern von Geschirr. Ein willkommenes Geräusch. Das ist bestimmt meine Mutter, die wie üblich die Küche aufräumt, bevor sie zur Arbeit geht. Sie steht immer als Erste auf.

»Neda, Liebes, es ist Zeit. Komm, wach auf. Wir müssen los«, flüstert eine Stimme.

Ich drehe mich auf den Rücken. Es ist nicht die Stimme meiner geliebten Mutter. Mit einem Schlag weiß ich wieder, was geschehen ist. Ich öffne die Augen und möchte sie doch am liebsten wieder vor der Realität verschließen. Da sind nicht die vertrauten Wände meines Zimmers. Ich wache nicht mit dem Kopf am Fußende des Bettes auf, damit mich gleich die Gesichter meiner liebsten Freunde, meiner Nichte und meines Neffen begrüßen, deren Fotos dort an der Wand hängen. Was ich jetzt allmählich vor meinen halb geöffneten Augen erkenne, sind leuchtend orange Gardinen mit roten und schwarzen Streifen. Mir wird klar, dass ich nicht schlecht geträumt habe. Der Albtraum ist furchtbare Wirklichkeit.

Meine Freundin Sepideh beugt sich über das Bett und greift nach meiner Hand. Immerhin sind sie noch bei mir, mache ich mir selbst Mut.

»Kasra wäscht gerade ab, und wir haben schon das Taxi gerufen. Es kommt in einer halben Stunde«, sagt sie. »Such dir einen von den Mänteln hier auf dem Stuhl aus. Es wäre leichtsinnig, mit diesem schwarzen Büromantel am Flughafen aufzutauchen. Besser, man hält dich für eine Touristin.«

Es klopft an der Tür, und Kasra steckt den Kopf durch den Spalt. »Immer noch im Bett? Jetzt aber auf, Mädel!«, drängt er.

Ich möchte den beiden gern für alles danken, was sie für mich getan haben. Sie tun mir leid, sie sehen so blass und erschöpft aus, obwohl sie wie immer ermutigend lächeln. Sie sind genauso verängstigt und frustriert wie ich, nicht nur wegen meiner Situation, sondern weil sie in großen Schwierigkeiten sein werden, wenn herauskommt, dass sie mir geholfen haben. Mit der Aktion am Flughafen, die uns nun bevorsteht, setzen sie alles auf eine Karte. Sie haben nur helfen wollen, aber wenn ich dabei gefasst werde, trifft sie der ganze Vorwurf. Ich möchte ihnen wenigstens danken und ihnen sagen, wie froh ich trotz allen Elends bin, dass ich sie an meiner Seite habe.

Doch mir kommt nur über die Lippen: »Ich fürchte mich zu Tode!« Sepideh steht vom Bettrand auf. Sie beißt sich auf die Unterlippe, ihr Kinn zittert. Dann eilt sie aus dem Zimmer an Kasra vorbei ins Bad. Ich weiß, dass sie jetzt weint, und hasse mich dafür, dass ich ihr das antue. Kasra lehnt sich im Schlafzimmer neben der Tür an die Wand und reibt sich die Stirn, wie immer, wenn er einen Gedanken formuliert. »Sieh mal, Neda. Natürlich habe ich auch Angst, und dabei ist mein Risiko viel kleiner als deines. Aber … denk an die Alternative! Wärst du denn imstande, in Bazargan über die Grenze zu gehen? Mitten in der Nacht über das Gebirge, geführt von einem Fremden? Selbst wenn du den Mut dazu hast: Bist du dem körperlich gewachsen? Sieh dich an. Es ist ein Wunder, dass du dich noch auf den Beinen hältst. Du bist schon ziemlich zäh.« Er lächelt verhalten. »Wir müssen dich hier rausbringen. Du hast keine 24 Stunden mehr, womöglich nicht einmal mehr zwölf. Gestern bist du nur knapp entkommen, und nächstes Mal hast du nicht so viel Glück. Dann schnappen sie dich, glaub mir. Auf geht’s!«

Ich brauche eine Ewigkeit, um mich zu waschen, denn mit jedem Blick in den Spiegel sehe ich das verweinte Gesicht meiner Mutter. Meine liebsten Verwandten und Freunde ziehen vor meinem inneren Auge an mir vorüber. Außer meiner Mutter und meinem Bruder weiß niemand, dass ich fliehe, weder meine Schwester noch mein Vater. Ich setze mich ab wie ein Schurke im Western.

Dabei war ich bis vor zwei Wochen noch eine angesehene Universitätsdozentin und leitete ein College mit mehr als 1200 Studenten und einem eigenen akademischen Apparat. Ich galt als erfolgreiche Institutsdirektorin und hatte Grund zu der Annahme, dass ich bald im Verwaltungsrat der Universität sitzen würde. Seit einigen Tagen wage ich nicht einmal mehr, mein Büro zu betreten, sondern fürchte um mein Leben. Als ich meinen Studenten noch vertrauensvoll in die Augen sah und über die kafkaesken Qualitäten fiktionaler Welten dozierte, darüber, wie absurde Anschuldigungen sich zu einem Albtraum im Leben eines Einzelnen entwickeln können, konnte ich nicht ahnen, dass mir genau das bevorstand. Ja, ich bin Josef K. – auch mich musste jemand verleumdet haben, denn ich wurde eines Morgens verhaftet, ohne dass ich etwas Böses getan hatte.

Meine Mutter hat Sepideh gedrängt, darauf zu achten, dass ich unter dem Koran hindurchgehe, bevor wir zum Flughafen fahren. Dieses Ritual soll für eine sichere Reise sorgen. Sepideh hatte keinen Koran zu Hause, daher hat Kasra einen von den Nachbarn ausgeborgt. Bevor wir uns aufmachen, gehe ich also unter dem heiligen Buch hindurch und halte es dann selbst in die Höhe, damit auch Sepideh und Kasra dies tun können.

Als das Taxi losfährt, fühle ich mich wie eine zum Tode Verurteilte auf dem Weg zur Hinrichtung. Ich sehe mir die Straßen Teherans genauestens an. Ob ich es nun ins Flugzeug schaffe und entkomme oder ob ich am Flughafen verhaftet werde – diese Stadt werde ich wohl nicht wiedersehen. Am Abend zuvor hatte ich durchsetzen wollen, dass Kasra und Sepideh nicht mit mir in einem Taxi fahren, damit man uns auf keinen Fall zusammen sieht. Doch jetzt bin ich dankbar, dass sie dies abgelehnt haben.

Der Taxifahrer erzählt ununterbrochen von seiner Zeit als Gastarbeiter in Japan. Er dreht die Musik auf und zappt sich auf der Suche nach seinen Lieblingsliedern durch eine Sammlung türkischer, indischer und arabischer Songs. Kasra, der vorn sitzt, versucht das Gespräch in Gang zu halten, wohl um den Fahrer von mir abzulenken. Aber der ständige Wechsel in der Musik zehrt an meinen Nerven, und Sepideh geht es nicht besser. Sie murmelt mir zu, ich solle an das »Gesetz der Anziehung« denken, wie es im Film The Secret – Das Geheimnis vorkommt, den wir einige Male zusammen angeschaut haben. »Denk daran, dass du ein geistiges Bild von dir selbst schaffst, das deinen Wünschen entspricht. Sieh dich also auf der anderen Seite der Sicherheitskontrollen, im Flugzeug, oben in der Luft«, sagt sie und umklammert meine Hand.

Peng! Mit einem Knall beginnt das nächste Musikstück. »Verdammt, drehen Sie diese bescheuerte Musik leiser!«, schreie ich den Fahrer aus dem Nichts an.

»Schscht, ganz ruhig, Neda!«, versucht Kasra mich erschrocken zu beschwichtigen.

Der arme Chauffeur erschrickt so über mein Kreischen, dass er für eine oder zwei Sekunden die Kontrolle über den Wagen verliert. »Okay! Sie müssen nicht schreien, Madame! Es geht auch höflicher. Ich fahre dieses verdammte Taxi sechs Nächte in der Woche. Ich muss Musik hören oder mit den Fahrgästen reden, um mich wachzuhalten. Sie sind, hoffen wir es zumindest, glückliche, reiche Leute, die in dieser Hölle von einem Land ein schönes Leben haben und im Ausland Ferien machen können, wann immer Sie wollen. Leute wie ich müssen entweder in Ländern wie Japan schuften, um ein wenig Geld zu sparen, oder …«

Mehr bekomme ich nicht mit. Sepideh streicht mir über den Rücken, wie man einen Wachhund tätschelt, der außer Kontrolle zu geraten droht. Der Rest der Fahrt vergeht in absolutem Schweigen. Der Fahrer hat den CD-Spieler abgeschaltet und spricht kein Wort mehr. Kasra dreht sich hin und wieder zu uns um. In der Auffahrt zum Terminal steigen Kasra und Sepideh aus und erzählen dem Fahrer, sie wollen noch eine Zigarette rauchen. Sie nehmen ihr Gepäck, zwei mittelgroße Rucksäcke, aus dem Kofferraum, bezahlen das Taxi und winken mir vom Straßenrand aus zu.

Der Fahrer wirft mir im Rückspiegel misstrauische Blicke zu. Der arme Kerl hat nur Angst, dass sie ihn mit einer Verrückten allein gelassen haben, sage ich mir. Zum Glück dauert es nicht mehr lange bis zum Terminal. »Sind Sie sicher, dass ich Sie nicht lieber bis zur Abflughalle bringen soll?«, fragt der Chauffeur.

Ich nicke und sage beim Aussteigen: »Es tut mir leid, dass ich so unbeherrscht war. Mir geht es im Moment nicht sehr gut.«

Wahrscheinlich hat er meine Anspielung auf die Unruhen nach den Präsidentschaftswahlen verstanden, denn er erwidert: »Niemandem geht es in diesen Tagen besonders gut, Madame. Möge Gott dieses Land und seine Menschen vom Übel dieses Regimes befreien. Aber das ist sowieso am Ende. Ich wünsche Ihnen eine gute Reise!«

Morgens geht es am internationalen Flughafen von Teheran immer am lebhaftesten zu. Wie alle Bezeichnungen öffentlicher Einrichtungen in meinem Heimatland deutet auch sein Name auf die Islamische Republik hin, er heißt offiziell Imam Khomeini Airport. Man sieht hier allerdings vieles, was diesem Staat nicht gefallen dürfte. Frauen mit dickem Make-up, die ihre sorgfältig nach dem Vorbild von Hollywoodstars frisierten, blond gefärbten Haare zeigen, das Kopftuch, unter dem sie verborgen sein sollten, nur noch ein winziges Alibi. Sie tragen elegante lange Mäntel als Teil der islamischen Kleidervorschriften für Frauen, die keinen Tschador tragen – allerdings sind die Mäntel immerhin nach dem Geschmack der Trägerin zugeschnitten.

Früher hatte ich mir auf dem Flughafen manchmal einen guten Sitzplatz gesucht und den Frauen zugesehen, wie sie ihre Kleider und ihren Schmuck vorführten. An diesem Morgen aber macht mir ihr starkes Parfüm in der Ankunftshalle das Atmen schwer, ich habe das Gefühl zu ersticken, und mir wird übel. Ihr anhaltendes lautes Lachen vermischt sich mit dem ihrer männlichen Begleitung.

Es gibt jedoch auch andere Wartende in der Halle: die traditionellen Familien. Frauen im schwarzen Tschador, die jüngeren manchmal mit leichtem Make-up im Gesicht, dem einzigen Teil ihres Körpers, der außer ihren Händen zu sehen ist. Die meisten Männer tragen Bart, gepflegt oder auch achtlos über Wangen und Hals wuchernd. Die Männer stehen in Gruppen getrennt von den Frauen, allerdings sind sie sich nah genug, dass man sie noch als Familie erkennen kann. Aber in zwei Aspekten gleichen sie doch den anderen: Zum einen setzen sich einige jüngere Männer im Erscheinungsbild deutlich von ihren Familien ab. Sie tragen modische Kleidung, duften nach Aftershave, haben trendige Frisuren und sehen sich neugierig um. In diesen Familien wird die religiöse Tugendhaftigkeit den Mädchen und jungen Frauen aufgeladen. Die Männer genießen eine größere Freiheit und können es sich eher erlauben, von der Norm abzuweichen. Beiden Gruppen gemeinsam sind außerdem die Blumensträuße und Pralinenschachteln. Sie alle warten auf ein Familienmitglied oder einen Freund, der aus dem Ausland kommt. Er kann ein Jahr fort gewesen sein, aber auch dreißig, und entsprechend variieren Stimmung und Größe des Empfangskomitees.

In den ersten Jahren nach der islamischen Revolution von 1979 emigrierten Hunderttausende Iraner, einige auch schon in den Monaten zuvor. Ganze Familien, meist aus der städtischen Mittelschicht, flohen oder brachten wenigstens die Kinder im Ausland in Sicherheit. Diese Auswanderung hat nie ganz aufgehört, sondern nur über die Jahre in ihrer Stärke geschwankt. Im irakisch-iranischen Krieg von 1980 bis 1988 zum Beispiel, der im Westen als Erster Golfkrieg bezeichnet wird, schmuggelten viele Eltern ihre Söhne kurz vor deren Volljährigkeit außer Landes, um sie vor dem Albtraum des zweijährigen Wehrdienstes zu bewahren. Andere Familien allerdings rühmten sich ihrer Männer, die sich freiwillig an die Front gemeldet und ihre Eltern aufgefordert hatten, dafür zu beten, dass sie möglichst bald zu Märtyrern würden. Es gibt nicht wenige iranische Familien, die bis zu fünf Söhne dem Islam oder besser: dem islamischen Regime »geopfert« haben. Im Süden Teherans zum Beispiel, wo die Menschen eher traditionell-religiös sind, gibt es nur wenige Straßen, die nicht nach einem Shahid, einem islamischen Märtyrer, benannt sind.

Gegen Ende des Krieges änderte sich, was einen typischen Emigranten ausmachte: Die besten Akademiker und Intellektuellen flohen in großer Zahl nach Europa, Nordamerika und Australien. Die Auswanderung wurde zum Braindrain. Auch die letzten politischen Aktivisten retteten sich jetzt ins Ausland, bevor man sie – wie viele andere kurz nach dem Krieg – verhaften und hinrichten konnte.

Aus meinem Freundeskreis sind nun schon neun Kollegen und Bekannte emigriert, sieben weitere bereiten sich darauf vor. Ich gehörte bis vor Kurzem zu den wenigen, die noch die Stellung hielten, wie meine Freunde scherzten. Doch ich bin keine eifrige Patriotin. Ich bin nur eine normale Bürgerin, und meine Familie ist in mehr als einer Hinsicht von mir abhängig. Darüber hinaus ist meine Position an der Universität nicht nur angesehen und gut bezahlt, mit ihr ist für mich auch ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen. Das hat mich bisher von der Emigration abgehalten. Auch jetzt emigriere ich schließlich nicht, sondern versuche unbemerkt zu entkommen, während alle meine Freunde außer Sepideh und Kasra noch fest schlafen und keine Ahnung haben, dass ich die Stellung aufgebe und um mein Leben laufe.

Ich suche mir einen freien Sitzplatz nahe dem Eingang, durch den Sepideh hereinkommen muss. Die Dame vom Sicherheitsdienst herrscht zwei junge Frauen an, sie sollen sich die Schminke abwischen und die Kopftücher vorschriftsmäßig anlegen. Die beiden Frauen gehorchen zwar, weil sie sonst nicht in die Halle gelassen werden. Aber ihre Blicke zeigen eine Mischung aus Abscheu und Spott, und ich weiß, dass sie sofort die Toilette aufsuchen werden, um ihr Make-up wieder aufzutragen und die Kopftücher zurückzuschieben. Konfrontationen dieser Art laufen immer so ab.

Als Sepideh schließlich eintritt, bleibe ich sitzen und nähere mich ihr nicht, das wäre zu gefährlich. Sie überfliegt mit ihrem Blick einige Sekunden die Menge, bis sie mich sieht. Meine arme Studienfreundin sieht so blass und ängstlich aus. Sie und Kasra kennen sich seit zwölf Jahren, seit dreien sind sie verheiratet. Er meint, sie habe mehr Angst als ich. Mehrmals schon hat er mir gestanden, er sei froh, dass ich in diese Misere geraten bin, weil keine andere von all den Frauen, die er kennt, so gut damit fertigwerden könne. Ohne mich weiter zu beachten, geht Sepideh weiter zum Eingang für Männer.

Selbst bei den Kontrollen unterscheidet der Staat seine Untertanen nach Geschlechtern. Männer werden sorgfältig nach illegalen Gegenständen durchsucht, bei Frauen aber wird nur die äußere Erscheinung begutachtet. Als liege die einzige Bedrohung, die von einer Frau ausgehen kann, in ihren körperlichen Reizen, die Männer in Versuchung führen könnten und daher versteckt werden müssen.

Als Kasra die Halle betritt, gesellt Sepideh sich zu ihm und führt ihn einige Schritte weg vom Eingang. Sie stellen sich in die Mitte der Halle, wo ich sie gut sehen kann. Die Nervosität, mit der Kasra sich umschaut und zu Sepideh spricht, überträgt sich auf mich. Ich folge seinen Blicken und merke, dass er nach Überwachungskameras Ausschau hält. Hin und wieder nickt er mir über Sepidehs Schulter beruhigend zu.

Die Blicke einer jungen Frau mir gegenüber machen mir schließlich bewusst, dass ich wie ein blutleerer Zombie aussehen muss und wie ein Schaukelpferd schwanke. Tausend Gedanken schießen mir durch den Kopf. Wie wird man am Flughafen verhaftet? Werden sie mich wie eine Kriminelle in Handschellen legen, vor allen Leuten? Wohin bringen sie mich: gleich ins Gefängnis oder erst in eine Polizeiwache auf dem Flughafen? Was werden sie mit mir machen? O Gott, bitte gib mir eine zweite Chance im Leben.

Ich weiß nicht, wie lange Sepideh schon meine Aufmerksamkeit zu erwecken versucht, als ich wieder zu mir komme. Sie und Kasra stehen nebeneinander mir zugewandt. Er hält eines seiner Handys ans Ohr und wölbt die Hand vor seinem Mund. Sepidehs Nicken bedeutet, dass dies der Anruf ist, den Kasra erwartet hat, und dass die Dinge in Bewegung kommen. Ich bin erleichtert, aber gleichzeitig spüre ich wieder den Schmerz in meiner Blase. Ich habe ihn seit 48 Stunden, seit Dienstagnachmittag, als ich eine weitere Vorladung zum Verhör bekam. Als ich Sepideh in Richtung der Toiletten gehen sehe, schließe ich mich ihr an.

»Bist du okay?«, fragt sie mich und fährt automatisch fort: »Alles wird gut. Denk immer an das ›Gesetz der Anziehung‹ und stell dir vor, wie du im Flugzeug sitzt. Hast du noch Schmerzen? Geh auf die Toilette und versuch’s noch mal.« Sie führt mich zu einer der Kabinen. »Hör zu. Wir gehen jetzt weiter in die Abflughalle. Kasra wird dich anrufen und dir sagen, an welchem Schalter du dich anstellen musst. Hast du deine drei Mobiltelefone so eingesteckt, dass du jedes von ihnen auch bestimmt hören kannst?« Sie ist so nervös, dass sie ohne Pause weiterflüstert und mir keine Gelegenheit gibt, sie zu bitten, mich kurz in Ruhe zu lassen und die Tür zu schließen.

Wir gehen getrennt hinaus, und ich gebe der Toilettenfrau eine große Banknote, sicher zehnmal mehr als das übliche Trinkgeld. Sie ist mittleren Alters und hat hennagefärbte Haare. Mit einem müden, aber strahlenden Lächeln ihres zahnlosen Mundes sagt sie: »Vielen Dank, Madame. Möge Gott Sie vor allem Übel schützen. Möge er um Mohammeds und seiner Familie willen all Ihre Wünsche erfüllen.«

Ich kann nicht schnell gehen, und die Menschenmenge hält mich zusätzlich auf. Als ich die Abflughalle erreiche, spüre ich die veränderte Stimmung. Hier sind keine Empfangskomitees mit fröhlichen Gesichtern versammelt, sondern Menschen, die mit traurigen Blicken einen Angehörigen verabschieden. Ich habe selbst schon mehrfach an solchen prozessionsartigen Aufzügen teilgenommen. Es ist wie bei einem Begräbnis, und die typischen Trostworte bei diesen Gelegenheiten lauten: »Ich weiß, dass es schwer ist, aber ihn/sie erwartet dort ein besseres Leben. Sei nicht traurig. Warum sollten diese armen jungen Leute hierbleiben? Wir haben noch gute Zeiten in diesem Land erlebt, aber sie kennen ja nur Krieg, Furcht und Unterdrückung. Lass sie in die Freiheit entkommen, wo sie ihre eigene Zukunft planen können, wo sie eine frohe Zukunft erwartet!«

Um mich abzulenken, versuche ich in den Gruppen jeweils den Auswanderer oder die Auswanderin zu entdecken. Wem zuliebe sind wohl all diese Leute mitten in der Nacht aufgestanden und haben sich am Flughafen getroffen? Ein wenig neidisch bin ich schon auf sie. Wie traurig sie auch sein mögen – wenigstens müssen sie keine Angst haben. Und natürlich können sie jederzeit wieder zurückkehren. Die meisten jedenfalls. Oder ist hier noch jemand, für den es eine Sache auf Leben und Tod ist, eine ganz bestimmte Maschine zu kriegen?

Wegen der Unruhen nach den Präsidentschaftswahlen steht dem Land auf jeden Fall eine neue Fluchtwelle bevor. Sie hat vielleicht schon eingesetzt und wird noch zunehmen. Allerdings habe ich mit diesen Leuten nur gemeinsam, dass ich fliehen muss. Ich bin keine Journalistin oder Aktivistin. Ich habe an keiner Demonstration teilgenommen, engagiere mich nicht politisch und bin nicht einmal wählen gegangen. Erst als meine Ehre und Würde auf dem Spiel standen, habe ich so gehandelt, wie ich es tat, und nur deshalb werde ich vom Geheimdienst verfolgt und bin jetzt auf der Flucht wie eine Verbrecherin.

Ich habe vergessen, mit meinen Freunden auszumachen, wohin ich mich setzen soll. Als ich von der Toilette kam, stand auch Sepideh wieder dort, wo sie vorher gestanden hatte, und die beiden schauten in meine Richtung. Jetzt sollten sie irgendwo hinter mir sein. Also setze ich mich auf den nächstbesten freien Platz neben zwei junge Männer, die, wie ich bald mitbekomme, über ihre Examen sprechen.

Viele staatliche Universitäten haben die Prüfungen inzwischen ganz abgesagt und die Studentinnen und Studenten nach Hause geschickt, damit sie sich nicht auf dem Campus versammeln können. Ironischerweise waren dieselben Universitäten, die jetzt Zentren der Unruhen sind, dreißig Jahre zuvor die Brutstätten der islamischen Revolution. Die größte Zahl an Studenten hat im Iran allerdings die private islamische Azad-Universität, die mit ihren Hochschulen in vielen Städten vertreten ist. Sie wird von ihrem Verwaltungsrat – zu dem neben anderen Prominenten auch der ehemalige Staatspräsident Akbar Haschemi Rafsandschani gehört – als gemeinnützig bezeichnet. Die Azad-Universität hat die Examen lediglich bis auf Weiteres verschoben, allerdings nicht, weil die Studenten auf dem Universitätsgelände demonstrierten. Vielmehr war ihr Verwaltungsrat in der ersten Amtszeit Mahmoud Ahmadinedschads eine besondere Zielscheibe der Hardliner-Regierung und versucht daher zurzeit, nicht aktiv Stellung zu beziehen.

Falls die Prüfungen nicht weiter verschoben werden, stehen in wenigen Tagen die Semesterexamen für meine Studenten an. Ich werde zum ersten Mal nicht dabei sein. Sonst bin ich dafür bekannt, keine Veranstaltung ausfallen zu lassen, ich gelte als pünktlich und zuverlässig und bin für meine Studenten fast immer zu erreichen. Bei meinen Kollegen kursiert die Anekdote, dass Studenten von mir nicht den Hörsaal verlassen wollten, als ich wirklich einmal ein Seminar absagen musste, weil sie überzeugt waren, das könne unmöglich stimmen. Als ich vor einigen Wochen nach den Examensterminen gefragt wurde, hatte ich ihnen zuversichtlich geantwortet: »Ja, ich bin auf jeden Fall da«, und dann scherzhaft hinzugefügt, »außer natürlich, ich bin tot«. Jetzt wird mein Fehlen diejenigen noch mehr entsetzen, die die Geschichte meines Fotos schon kennen, und sie werden die Nachricht weiter verbreiten.

Erschrocken fahre ich zusammen, als ein Handy in der Außentasche meines Rucksacks zu vibrieren beginnt, aber zum Glück achtet niemand auf mich. »Kasra, wo bist du?«, flüstere ich ängstlich.

»Ich bin’s doch: Sepideh. Wieso fragst du mich, wo ich bin, wenn du mir in die Augen siehst?«

Erst jetzt bemerke ich, dass meine Freunde ein paar Reihen von mir entfernt sitzen.

»Hör gut zu! An der Passkontrolle sind nur zwei Schalter besetzt. Nimm den linken. Hast du das mitgekriegt? Den linken! Du gehst vor uns durch, wir stellen uns drei oder vier Leute hinter dir an.«

»Glaubst du, es wird klappen?«, frage ich bestimmt zum zehnten Mal.

»Natürlich. Du musst nur durchhalten. Gott ist mit dir, oder du wärst gar nicht hier. Er wird dir auch den restlichen Weg über helfen. Nur noch dieser letzte Schritt, dann bist du frei. Wir treffen uns dann auf der anderen Seite, okay? Wir lieben dich. Viel Glück!« Und sie legt auf.

Meine Beine sind so schwach und ich zittere derart, dass ich fürchte, vornüberzukippen, wenn ich jetzt aufstehe. Lieber Gott, steh mir bei! Deine Vorsehung allein kann mich hier beschützen.

»Entschuldigung, wird dieser Platz frei?« Die Stimme gehört einem Mann um die fünfzig links von mir, der eine ältere Dame am Arm hält.

»Ja, ich muss mich jetzt anstellen«, erwidere ich und zwinge mich zum Aufstehen. »Vielen Dank, Liebes«, seufzt die alte Dame und setzt sich erleichtert auf meinen Platz. Einen Moment lang sieht sie aus wie meine Großmutter. Ich möchte mich am liebsten hinknien, meinen Kopf in ihren Schoß legen und ausruhen.

Meine Großmutter mütterlicherseits lebt als Einzige meiner Großeltern noch. Sie ist jetzt Ende siebzig und wohnt in Schiraz, der Stätte des antiken Persepolis. Wir besuchen sie immer in den Ferien zu Norouz, dem iranischen Neujahrsfest in der zweiten Märzhälfte. Dieses Jahr fuhr ich das erste Mal nicht mit, weil ich für eine internationale Konferenz eine Forschungsarbeit fertigstellen musste. Außerdem wollte ich gern mehr Zeit für meinen Freund haben. Jetzt bereue ich, sie nicht gesehen zu haben.

Ich stelle mich in der linken Warteschlange an. Einige Passagiere beschweren sich über die langen Wartezeiten bei der Ausreisekontrolle und klagen, sie werden noch ihren Flug verpassen. Ein Mann spricht mich an: »Entschuldigen Sie bitte, meine Maschine geht in 25 Minuten. Wenn ich mich hinten anstelle, bekomme ich sie sicher nicht mehr. Würden Sie mich vorlassen?« Ich trete zurück und mache ihm Platz. Ärgerliche Rufe werden laut, er solle doch gefälligst rechtzeitig kommen, und warum schon wieder nur zwei Schalter geöffnet seien. Man nimmt mir übel, dass ich dem Mann den Vortritt gelassen habe. Ich höre meine Großmutter mir ins Ohr flüstern: »Ignoriere sie einfach, mein Augapfel. Sie machen dir Vorwürfe für Dinge, die sie selbst tun.« Am rechten Schalter sitzt ein junger Beamter. Wer bei uns sitzt, kann ich noch nicht sehen. Ich habe Angst, einen Blick zu riskieren. Die beiden Warteschlangen haben inzwischen eine enorme Länge. Ich bin wahrscheinlich der einzige Fluggast, der froh ist, dass kein weiterer Schalter geöffnet wird. Man stelle sich vor, plötzlich käme ein Beamter und kündigte an: »Wir öffnen jetzt einen weiteren Schalter für Sie. Würden die Herrschaften von diesem Herrn an bitte hier herübertreten?« Was würde ich dann machen?

Jetzt geht es schneller voran, und ich sehe den Rahmen um den Thron, von dem aus mein Schicksal entschieden wird – Galgen oder Freiheit. Ich bewege mich ein wenig nach rechts, sehe den Beamten aber nicht, noch ein Schritt, und da ist er: das übliche kurze Haar, der übliche Dreitagebart. Er hält den Kopf gesenkt und beugt sich über sein Pult, das wegen der hohen Schaltertheke nicht zu sehen ist. Ich trete in die Schlange zurück und stelle mir den Passkontrolleur vor. Wie viel von dem Bestechungsgeld, das ich gezahlt habe, bekommt er wohl? Was wird er damit tun? Seiner Frau und den Kindern Geschenke kaufen?

Jetzt sind noch sechs Leute vor mir: eine Frau, zwei Paare und der Mann, den ich vorgelassen habe. Niemand achtet mehr auf ihn, er muss warten wie alle anderen auch. Er zappelt vor Nervosität, und ich ermahne mich, ruhig zu bleiben und bloß keine Szene wie im Taxi zu machen. Ich blicke ihm über die Schulter, um zu sehen, wie die Passkontrolle abläuft. Wenn du an der Reihe bist, sage ich zu mir selbst, tritt über die Wartelinie an den Schalter vor, gib ihm deine Papiere und warte einfach. Er arbeitet schnell und ziemlich ungeduldig, knallt dir den Stempel in den Pass, gibt ihn dir zurück und ruft schon: »Der Nächste!« O Gott, lass es bei mir so einfach gehen wie bei den anderen.

Die Frau auf dem ersten Platz tritt jetzt vor. Ich habe ihr Gesicht nicht gesehen, aber ihrer Haltung nach zu urteilen ist sie mittleren Alters. Wenn sie Iranerin ist, wie kann sie unbegleitet ins Ausland reisen, frage ich mich. Entweder braucht sie die Erlaubnis ihres Ehemanns – ohne die bekommt sie nicht einmal einen Pass –, oder sie ist verwitwet oder geschieden, dann braucht sie keine Erlaubnis und darf reisen. Oder aber sie ist alleinstehend und über dreißig, dann unterliegt sie keiner männlichen Aufsicht mehr. Vielleicht habe ich deshalb, wenn ich nach meinem Familienstand gefragt wurde, immer so unbekümmert geantwortet: »Alleinstehend, frei wie ein Vogel.« Eine andere Möglichkeit ist noch, dass sie unter dreißig und alleinstehend ist, dann haben entweder ihr Vater oder ihr männlicher Vormund die Reise gestattet. Auf jeden Fall kommt sie problemlos durch, genau wie die beiden Paare nach ihr.

»Der Nächste!« Der Zappelphilipp vor mir ist an der Reihe. Er tritt vor, und auf einmal stehe ich direkt an der Wartelinie. Ich hole sorgfältig Reisepass und Flugticket aus dem Brustbeutel um meinen Hals. Meine Wangen und Lippen brennen, sie müssen feuerrot sein.

»Der Nächste!«

Ich gehe die wenigen Schritte zum Schalter, vielleicht meine letzten als freier Mensch. Meine Hand gehorcht und reicht dem Beamten den braunen Reisepass und das rote Flugticket. Ich bekomme keine Luft mehr und rufe innerlich Gott an, er möge mir beistehen. Meine Großmutter sagt immer: »Ein Unschuldiger geht vielleicht zum Galgen, aber er besteigt nie das Schafott.« Aber stimmt das immer? Bis jetzt hat der Beamte mich noch nicht angeschaut. Er lässt mein Ticket auf sein Pult fallen, schlägt meinen Pass auf, ohne ihn abzulegen, wirft einen schnellen Blick hinein und erst dann hebt er die Augen, um mir ins Gesicht zu blicken.

2 – Hinter dem Vorhang

![]()

Meine Großmutter mütterlicherseits hieß Habibeh, das bedeutet »die Geliebte«. Sie wurde 1933 als jüngstes von drei Kindern in eine bekannte Kaufmannsfamilie in Schiraz geboren. Diese war seit mehreren Generationen im Pelzhandel tätig und exportierte nach Russland. Die Probleme begannen, als das Pelzlager von Schädlingen befallen wurde. Habibehs Vater war ein ehrlicher Mann und wollte die verseuchte Ware nicht verschiffen. Ein entfernter Cousin, damals ein kleiner Kaufmann, erwarb den Bestand zu einem sehr niedrigen Preis. Er hatte keine Skrupel, ihn den russischen Pelzhändlern mit einem geringen Nachlass weiterzuverkaufen, die Differenz verschaffte ihm immer noch ein großes Vermögen. Mein Urgroßvater dagegen war ein ruinierter Mann. Er vertat sein restliches Geld für Opium und wurde davon abhängig. Der Bankrott und seine Sucht machten ihn gesellschaftlich zum Außenseiter, und seine Familie hatte die Folgen zu tragen.

Unter diesen ungünstigen Umständen wuchs Habibeh zu einer Schönheit mit markanten Wangenknochen und sanften braunen Augen heran. Zu dieser Zeit wurden die meisten Mädchen an Männer verheiratet, die sie erst in der Hochzeitsnacht, nach der Heirat, zum ersten Mal zu sehen bekamen. Großmutter aber durfte, hinter einem Vorhang verborgen, die Bewerber um ihre Hand begutachten und wurde als Erste nach ihrer Meinung gefragt. Darüber wurde sie 19 Jahre alt und war immer noch unverheiratet – in den Augen der Leute eine absolute Katastrophe. Aus ihren Geschichten konnte ich heraushören, dass ihr Hauptgrund, einen Bewerber abzulehnen, wohl dessen nicht standesgemäße Abkunft war. Mit zwanzig galt sie allgemein als alte Jungfer, was sich auch in einem dramatischen Rückgang an Heiratsanträgen ausdrückte.

Auf einer Reise nach Teheran begegnete ihr dann im Haus eines Cousins der blauäugige, athletische Schreiner Karim, der mein Großvater werden sollte. Habibeh behauptete, sie habe sich zunächst zu ihm hingezogen gefühlt, weil seine Familie ebenfalls ihr Vermögen verloren hatte. Ihr Bruder glaubte allerdings, dass es mehr an dessen blauen Augen lag.

Karims Vater war nach seinem Bankrott erkrankt und kurze Zeit später gestorben. Mein Großvater, damals ein Junge, der gerade in den Stimmbruch kam, war daraufhin von seiner Stiefmutter gezwungen worden, sich und seine siebenjährige Schwester als Schreinerlehrling zu ernähren. »Er war ein richtiger Künstler und konnte einmalig gut mit Holz umgehen«, pflegten die Menschen über ihn zu sagen. Nach seiner Ausbildung wurde er Meister für Intarsien und ging nach Kuwait, weil dort mehr Geld zu verdienen war. Sein Talent sprach sich schnell herum, und bald wetteiferten die Scheichs darum, ihn unter Vertrag zu nehmen. Einer seiner Auftraggeber lehrte ihn Arabisch und förderte ihn. Karims Ehrlichkeit und Fleiß gefielen diesem Scheich und schließlich bot er ihm die Hand einer seiner Töchter an. Karim begab sich nach Teheran, um mit seinem Cousin zu besprechen, ob er die Tochter des Scheichs heiraten solle.

Im Haus eines Freundes begegnete er Habibeh, und die beiden verliebten sich ineinander. Mein Großvater fuhr zurück nach Kuwait, eröffnete dem Scheich, dass er sich verlobt hatte, und kündigte seine Arbeit. Er erhielt seinen Lohn und sogar ein großzügiges Hochzeitsgeschenk. Dann ging er zurück nach Schiraz – auch er stammte von dort –, um Habibeh zu heiraten. Aber das junge Paar hatte es nicht leicht miteinander. »Beide waren ziemlich eigensinnig und wussten nichts voneinander oder von der Ehe«, sagte meine Mutter über sie. Weil Distanz der Liebe bekanntlich guttun soll, entschloss Karim sich, wieder nach Kuwait zu gehen. Er traf Absprachen für die Versorgung seiner inzwischen schwangeren Frau und brach innerhalb eines Jahres wieder auf. Fortan kam er nur zweimal jährlich mit großen Koffern voller Kleidung, Süßigkeiten, Parfüm, Obst, Zigarren und anderen teuren Dingen nach Schiraz, die er bei den englischen Handelsschiffen im Hafen von Kuwait erstanden hatte. In den Jahrzehnten, die sie getrennt voneinander verbrachten, sandte er der Familie regelmäßig Geld, und zwar nicht an Habibeh direkt, sondern an ihren Bruder, um der patriarchalen Hierarchie Genüge zu tun.

Habibehs erstes Kind war ein Junge, Amin. Im Jahr 1955 wurde dann ihre einzige Tochter, Afarin – meine Mutter –, geboren, gefolgt von zwei weiteren Söhnen. Auf den Erstgeborenen war Habibeh besonders stolz, nicht nur weil er ein wenig die Abwesenheit ihres Gatten ausglich, sondern auch, weil sie als erstes Kind einen Sohn bekommen hatte. Ihr Mann Karim wiederum liebte seine einzige Tochter am meisten.

Meinem Großvater ging eine gute Bildung für seine Kinder über alles. Er schickte jetzt mehr Mittel nach Hause, damit seine Familie das Schulgeld für die Privatschulen der Oberschicht von Schiraz aufbringen konnte. Meiner Schwester und mir erzählte er später, er selbst habe nie zur Schule gehen können, um ein angesehener Mann zu werden. Das hatte ihm zeitlebens zu schaffen gemacht, daher hielt er seine Kinder dazu an, sich in der Schule anzustrengen, und erwartete gute Noten. Sein Sohn Amin erwies sich als begabt, wenn auch von ziemlich aufbrausendem Temperament. Nach der Oberschule und dem Wehrdienst wollte er unbedingt in die USA gehen, um dort Ingenieur zu werden. Die Zulassungsprüfung bestand er mühelos, und mein Großvater erklärte sich bereit, ihm das Studium zu bezahlen, solange er fleißig studierte und nicht auf Abwege geriet. So flog der älteste Sohn der Familie gemeinsam mit einem Cousin tatsächlich nach Texas, um sich seinen Traum zu erfüllen.

Afarin, meine Mutter, war in der Schule allerdings nicht so eifrig, wie ihr Vater es sich wünschte. Wenn sie sich Mühe gab, wollte er auch sie in die Vereinigten Staaten schicken, damit sie dort »Ärztin oder Anwältin« werden konnte. Stattdessen träumte sie von der großen Liebe und einer guten Partie. Angestachelt wurde sie dabei von ihrer Mutter, die sich in nostalgischen Erinnerungen an die aristokratische Familiengeschichte erging und unter dem Einfluss ihrer Schulfreundinnen aus reichem Hause stand. Afarin war ein schönes Mädchen mit schwarzem Haar, klugen Augen und einem hellen Teint. Als sie 15 Jahre alt war, hielten die ersten Bewerber um ihre Hand an. Doch Karim blieb eisern: Seine Tochter sollte erst heiraten, wenn sie wenigstens die Schule abgeschlossen hätte, was damals eine sehr ungewöhnliche Einstellung war. Seine Frau dagegen hätte Afarin gern schnell verheiratet, um sich endlich frei von ihr zu machen. Bewerber aus allen Schichten kamen und gingen, einige wären auch akzeptabel gewesen, aber mein Großvater ließ sie alle abweisen.

In dieser Zeit erzählte eine Schulkameradin, die Tochter eines angesehenen Anwalts in Schiraz, Afarin immer wieder, sie könne eine Verabredung mit einem ihrer Cousins arrangieren. Der junge Mann habe Afarin einige Male gesehen und wolle sie kennenlernen. Diese brauchte lange, um ihre Angst zu überwinden und sich mit dem jungen Mann zu treffen, denn solche Abenteuer galten damals als völlig ungehörig. Schließlich schwänzte sie an einem Frühlingstag 1972 die Schule und ging gemeinsam mit ihrer Freundin zum ersten und einzigen Date ihres Lebens. Sie war 17 und trug eine marineblaue Uniform mit weißer Bluse, das geflochtene Haar reichte ihr bis zur Taille. Sie trafen den Jungen – meine Mutter erwähnte ihn später nie mehr –, wechselten einige Worte und gingen dann zu dritt in ein Eiscafé, um die Situation zu entspannen. Afarin wollte eigentlich nicht in das Lokal, weil es gefährlich nah an ihrem Wohnviertel lag, aber sie traute sich nicht zu widersprechen. Auf dem Weg dorthin oder in der Eisdiele selbst wurde sie von jemandem erkannt und sofort bei ihrer Mutter verraten.

Der Rest ist Geschichte. Als Afarin nach Hause kam, stellte meine Großmutter sie zur Rede, schlug sie und sperrte sie ein, zuerst in einer Kammer hinter der Küche und später am Tag im Gästezimmer im oberen Stock, damit sie wenigstens zur Toilette gehen konnte. Die Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer im Viertel, was meine Großmutter umso mehr beschämte. Der Vater der Klassenkameradin bemühte sich um Vermittlung, wurde aber fortgeschickt. Die Familie des Jungen kam und bat förmlich um Afarins Hand, aber auch sie wurde abgewiesen: Die Familie sei zu reich und hochstehend für die Tochter eines Schreiners. Meine Großmutter, die sich in der Nachbarschaft nicht mehr sehen lassen konnte, zog ihren Tschador noch weiter ins Gesicht und wandte sich verzweifelt an die Familienältesten um Rat. Am meisten Angst hatte sie davor, ihrem Ehemann die Schande zu beichten, die ihre Tochter über sie gebracht hatte.

»Ich hatte große Angst, dass sie mich umbringen würden. Jedes Mal, wenn ich die Haustür hörte, dachte ich, es sei so weit. Wenn einer meiner Brüder mir eine Mahlzeit brachte, fürchtete ich, sie sei vergiftet«, erzählte meine Mutter mir später.

Meinen Großvater benachrichtigte schließlich derselbe Onkel, der schon früher als Bote zwischen meinen Eltern gedient hatte. Natürlich kehrte Karim sofort nach Hause zurück. Er setzte sich auf den Rand des blauen Springbrunnens im Innenhof, ließ sich ein Glas Wasser bringen und dann erst stieg er die Treppe zum Gästezimmer hinauf. An meinen Großvater erinnere ich mich als an einen sehr maskulinen, breitschultrigen Mann mit einem dichten Schnurrbart. Er schaute einem ungern in die Augen, aber wenn er es tat, war sein Blick aus den tiefen blauen Augen unerwartet sanft und passte gar nicht zu seinem einschüchternden Äußeren. An jenem Tag betrat er das Gästezimmer, gab Afarin eine Ohrfeige und verließ den Raum, ohne ein Wort gesprochen zu haben. Am nächsten Tag rief man die Tochter wieder zum gemeinsamen Essen mit der Familie.

Die Familienältesten hatten entschieden, das missratene Mädchen solle so schnell wie möglich verheiratet werden. Mein Großvater legte sein Veto ein und erzählte jedem, dass seine Tochter wieder zur Schule gehen werde, allerdings auf eine andere. Habibeh musste Afarin also bei einer anderen Schule anmelden und wurde angewiesen, sie jeden Tag zum Unterricht zu bringen und dort wieder abzuholen. Es war auch geboten, dass die Familie umzog in ein anderes Viertel am anderen Ende der Stadt. In den folgenden Monaten kehrte dann langsam wieder der Alltag ein.

An einem Frühjahrstag kam Afarin von der Schule und stieg mit ihrer Mutter wie üblich aus dem Taxi. Ihre Wangen waren gerötet von der Mittagshitze. Eine Frau mittleren Alters wollte das Taxi eigentlich übernehmen, doch sie war beeindruckt von dem jungen Mädchen. Statt in den Wagen zu steigen, folgte sie der Schönheit und ihrer Mutter, um deren Adresse zu erfahren. Die Dame hatte einen Sohn im heiratsfähigen Alter, und der schamvoll gesenkte Blick meiner Mutter zeigte ihr an, dass sie hier das Juwel gefunden hatte, das sie sich als Braut für ihren Sohn wünschte.

Am nächsten Tag klingelte sie, ihre jüngere Tochter neben sich, an der Haustür meiner Großeltern, in der Hand eine Schachtel Pralinen und in der Tasche ein Foto ihres Sohnes. Die beiden wurden im Gästezimmer im oberen Stock empfangen und mit Limonade, Tee und Konfekt bewirtet. Das Foto des zukünftigen Bräutigams wurde präsentiert. Er war ein gut aussehender junger Mann mit modischen dunklen Koteletten, einem länglichen Gesicht und verträumten braunen Augen. Sein Name war Ramin. Er war 24, studierte Buchhaltung an der Teheraner Universität und arbeitete nebenbei für den größten iranischen Automobilhersteller. Sein Vater war ein einfacher Ladenbesitzer, und die Familie hatte insgesamt fünf Kinder, zwei verheiratete Töchter und drei noch ledige Söhne. Ramin war das zweite Kind, aber der älteste Sohn. Als die Frau erzählte, was sie auf die künftige Braut aufmerksam gemacht hatte, war Habibeh erleichtert: Die Familie kannte die Vorgeschichte ihrer Tochter also nicht.

Die Familienältesten waren sich einig, dass der junge Mann eine gute Partie wäre – wenn nur Afarins Vater zustimmte. Zur allgemeinen Erleichterung tat er es diesmal. Und Afarin selbst war eigentlich schon verliebt, noch bevor sie Ramin begegnete. Ihr Zukünftiger sah gut aus, war gebildet und wohnte obendrein in der Hauptstadt. Für sie war die Heirat wohl ein Schritt in die Freiheit, und obwohl sie als Letzte gefragt wurde, war sie zufrieden.

Ramin wurde nach Schiraz geholt, und die Familien trafen sich zu einer gemeinsamen Feier – ohne den Brautvater, dessen Abwesenheit nicht unbemerkt blieb. Man besprach die Hochzeit und legte Termine für Zeremonie und Empfang fest. Die Brautleute verliebten sich wahrhaftig ineinander, sie verlobten sich und sollten sechs Monate später heiraten. Ramin kehrte nach Teheran zurück, um für seine junge Braut und sich eine Wohnung zu finden. Afarin und ihre Mutter begannen mit der Anschaffung der Aussteuer, die traditionsgemäß aus einfachen Möbeln, Küchengeräten und Ähnlichem bestand. Als der Hochzeitstermin näher rückte, ging das Brautpaar gemeinsam die Trauringe, das Hochzeitskleid und einen Anzug für den Bräutigam kaufen – allerdings niemals ohne eine der Mütter oder eine andere weibliche Verwandte als Anstandsdame im Schlepptau.

Alle Versuche, den Brautvater doch noch zum Besuch der Hochzeit zu bewegen, scheiterten. Er schickte zwar Geld, sogar Gold, und seine Glückwunsche, weigerte sich aber standhaft, selbst zu kommen, und bevollmächtigte seinen Schwager, seine Rolle bei der Zeremonie zu übernehmen. Das junge Paar heiratete wie geplant, blieb noch einige Tage in Schiraz und zog dann nach Teheran. Das Haus, das Ramin gemietet hatte, gehörte älteren Leuten, die ihn und seine Frau sofort mochten.

Die beiden Frischvermählten waren glücklich, und schon bald war Afarin schwanger. Das kleine Paradies wurde allerdings jäh zerstört, als sie ein krankes Mädchen zur Welt brachte, dem die Ärzte nur wenige Wochen zu leben gaben. Rana, die älteste Schwester meines Vaters, riet ihm, das todkranke Baby gleich im Krankenhaus sterben zu lassen. Afarin flehte ihn an, ihr Kind mit nach Hause nehmen zu dürfen, wo schon ein rosa Kinderzimmer auf es wartete. Er gab schließlich nach, und sie brachten das dunkelhaarige Baby, das blaue Augen hatte, nach Hause, wo es nach wenigen Tagen starb. Afarin litt so sehr darunter, dass sie nicht an der Beerdigung teilnehmen konnte. Nur ihre Mutter und Ramin betteten das Kind zur letzten Ruhe.

Danach verbrachte meine Mutter viel Zeit einsam zu Hause. Rana lud ihren Bruder andauernd zu sich ein. Die Stimmung in seinem Haushalt sei viel zu deprimierend für einen jungen Mann wie ihn, sagte sie. Sein Vermieter war es schließlich, der ihn ermahnte, sich doch mehr um seine verzweifelte Frau zu kümmern. Doch in den nächsten Monaten kühlte die Liebe zwischen dem jungen Paar deutlich ab.

Dann kam mein Großvater nach über einem Jahr zu seinem ersten Besuch nach der Hochzeit seiner einzigen Tochter wieder in den Iran zurück. Er verbrachte einige Tage in Schiraz und fuhr dann nach Teheran, um Tochter und Schwiegersohn zu besuchen. Die beiden Männer mochten einander sofort, und Ramin stieg deutlich in der Achtung des alten Mannes.

Afarin wurde wieder schwanger, und nach neun Monaten voller Sorgen und Ängste wurde ihre zweite Tochter geboren, die sie Nikta nannten. Das pausbäckige Baby wurde sofort der Liebling aller, besonders in der Familie meiner Mutter, denn dort war es das erste Enkelkind. Dagegen ärgerten sich Ramins Angehörige darüber, dass es wieder nur eine Tochter war. Sie warteten auf einen Sohn, der den Familiennamen weitertragen würde.

Meine Schwester Nikta brachte unseren Eltern Glück und Zufriedenheit, und unser Vater sagte immer: »Unser Leben fing mit ihr erst richtig an.« Er wurde befördert, verdiente besser und konnte sich das erste Auto leisten. Fast jeden Freitag – das Ein-Tages-Wochenende im Iran – verbrachte die Familie jetzt am Kaspischen Meer. Manchmal nahm Vater sich zwei Tage frei, und sie fuhren die 900 Kilometer bis nach Schiraz. Meine Mutter wollte von dort nie wirklich weg. Sie hatte zwar ein gutes Leben, konnte den Schmerz und das Gefühl der Verlassenheit nach dem Tod ihres ersten Kindes aber kaum verwinden.

Mein Vater ist ein sehr sanfter und freundlicher Mensch, allerdings lässt er sich auch leicht beeinflussen. Als ältester Sohn ist er unter den fünf Geschwistern immer etwas Besonderes gewesen. Seine Familie war zu dieser Zeit auf seine Unterstützung angewiesen. Daher fürchteten sie, seine Zuneigung zu Frau und Tochter könne dazu führen, dass er sich ihrem Einfluss entzöge. Als mein Vater daher eine Stelle in Isfahan angeboten bekam, war meine Mutter nur zu froh, endlich ihrer Schwägerin in Teheran zu entkommen und unabhängiger zu werden. Außerdem lag Isfahan fast auf halbem Weg nach Schiraz und damit viel näher zu ihrer Familie. Mein Vater versprach sogar, in Isfahan ein kleines Haus zu kaufen.

Kurz nach dem Umzug wurde meine Mutter zum dritten Mal schwanger. Diesmal wurde nicht mehr so sehr um die Gesundheit des Babys gefürchtet, vor allem die Familie meines Vaters wartete ungeduldig auf einen Jungen.

Meine Mutter war im neunten Monat, da hatten sie und mein Vater einen schweren Autounfall auf der Landstraße von Schiraz nach Isfahan. Sie waren auf dem Heimweg von einem der jetzt üblich gewordenen Wochenendbesuche in Schiraz, als ein Lkw auf ihren Wagen auffuhr und den Motorraum im Heck bis kurz vor dem Fahrgastraum zusammendrückte. Die Herbeigeeilten sahen entsetzt meine Mutter mit ihrem runden Bauch, der so groß war, als befänden sich Zwillinge darin. Meinen Vater konnten sie bergen, aber meine Mutter war auf dem Beifahrersitz eingeklemmt, die Tür ließ sich nicht öffnen. Und Nikta war verschwunden, die Kleine antwortete nicht auf die verzweifelten Rufe nach ihr. Erst nach einer ganzen Weile spürte meine Mutter, dass sich an ihren Beinen etwas bewegte: Nikta war von ihrem Schoß in den Fußraum gerutscht. Bald trafen Polizei, Feuerwehr und Krankenwagen ein, denen es gelang, die beiden unverletzt zu bergen. Oder sollte ich sagen, uns drei?