Lehr- und Studienbriefe

Kriminalistik / Kriminologie

Band 1

Grundlagen der

Kriminalistik / Kriminologie

VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH

Buchvertrieb

Forststraße 3a • 40721 Hilden • Telefon 0211/71 04-212 • Fax -270

E-mail: vdp.buchvertrieb@VDPolizei.de • www.VDPolizei.de

3. überarbeitete und aktualisierte Auflage 2008

© VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH Buchvertrieb; Hilden/Rhld., 2008

E-Book

© VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR GMBH Buchvertrieb; Hilden/Rhld., 2013

Alle Rechte vorbehalten

Unbefugte Nutzungen, wie Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder

strafrechtlich verfolgt werden.

Satz und E-Book: VDP GMBH Buchvertrieb, Hilden

ISBN 978-3-8011-0579-2 (Buch)

ISBN 978-3-8011-0712-3 (E-Book)

Besuchen Sie uns im Internet unter:

www.VDPolizei.de

Vorwort

Vorwort der Herausgeber

Mit diesem Lehr- und Studienbrief „Grundlagen der Kriminalistik/Kriminologie“ wagt der VERLAG DEUTSCHE POLIZEILITERATUR (VDP) GmbH Buchvertrieb einen Neuanfang seiner seit 20 Jahren gut eingeführten Lehr- und Studienbriefe Kriminalistik und Kriminologie. Einerseits war der Fülle der fachlichen Veränderungen und den gestiegenen Erwartungen der Leser/-innen durch aktualisierte Neuauflagen im Rahmen des bisherigen Konzepts nicht mehr ausreichend Rechnung zu tragen. Andererseits wurde es Autoren und Herausgebern immer bewusster und schließlich unabweisbar, dass sich kriminalistische und kriminologische Aspekte nicht mehr sinnvoll trennen lassen. Auch und gerade für ambitionierte Kriminalisten, gleich ob sie in spezialisierten Kriminaldienststellen oder in schutzpolizeilichen Funktionen mit Kriminalitätsbekämpfung befasst sind, gehören Analyse und kriminalistische Praxis zusammen. Erst wenn Ursachen und Hintergründe von Delikten, Täterund Opferstrukturen verständlich sind, können effektive präventive oder repressive Maßnahmen getroffen und nachhaltige Strategien entwickelt werden. Mit den neuen Lehr- und Studienbriefen Kriminalistik/Kriminologie wird ein solches integratives Konzept von Kriminologie und Kriminalistik umgesetzt.

Im neuen Layout behalten die neuen Lehr- und Studienbriefe jedoch die Tugenden der alten bei: Studierende der Fachhochschulen finden ebenso wie polizeiliche Praktiker fundiert, übersichtlich und praxisnah einen schnellen und sicheren Einstieg in alle Aspekte kriminalistischer Tätigkeit und dies zu einem günstigen Preis.

Der vorliegende Lehr- und Studienbrief Band 1 bietet eine Einführung in die Grundlagen der Kriminalistik und Kriminologie, die einerseits im System der Kriminalwissenschaften verortet und anderseits als Teil einer interdisziplinären Polizeiwissenschaft verstanden werden. Die Autoren geben einen Überblick über alle Teilgebiete der Kriminalistik und Kriminologie. Sie spannen damit gleichzeitig einen fachlichen Rahmen für die weiteren Bände dieser Reihe.

Mit diesem Neuanfang ist auch eine Erweiterung der Herausgeberschaft verbunden. Wir hoffen und wünschen gemeinsam, dass die Lehr- und Studienbriefe Kriminalistik/ Kriminologie das Interesse und die Zustimmung der Leser finden werden.

Horst Clages • Klaus Neidhard

Inhaltsverzeichnis

Grundlagen der Kriminalistik / Kriminologie

Vorwort | |

1 | Kriminologie und Kriminalistik im System der Kriminalwissenschaften |

1.1 | Zielsetzung |

1.2 | Begriffe und Definition |

1.3 | Die Situation im Bereich der kriminalwissenschaftlichen Forschung sowie der Aus- und Fortbildung |

2 | Kriminalistik und Kriminologie im Verhältnis zur Polizeiwissenschaft |

3 | Einführung in die Kriminologie |

3.1 | Gegenstand der Kriminologie |

3.2 | Die Teilbereiche der Kriminologie |

3.3 | Die Entwicklung der Kriminologie als Wissenschaft |

3.4 | Institutionen der Kriminologie in Deutschland |

3.5 | Methoden der Kriminologie |

3.6 | Kriminologische Theorien |

3.6.1 | Einleitung |

3.6.2 | Eine Auswahl von Kriminalitäts- und Kriminalisierungstheorien im Überblick |

3.6.2.1 | Ein Ordnungssystem für Kriminalitätstheorien |

3.6.2.2 | Täterorientierte Theorien |

3.6.2.3 | Gesellschaftsorientierte Theorien |

3.6.2.4 | Kombinationsansätze |

3.6.3 | Der Erklärungswert von Kriminalitätstheorien |

3.7 | Kriminalgeographie |

3.8 | Kriminalstatistik |

3.9 | Kriminologie und Kriminalprävention |

4 | Einführung in die Kriminalistik |

4.1 | Kriminalität und Kriminalistik |

4.2 | Kurzer Abriss der Entwicklung der Kriminalistik |

4.2.1 | Verbrechen in der Menschheitsgeschichte und ihre Reflexion in Kunst und Kultur der Völker |

4.2.2 | Verbrechen und Strafe im deutschen Sprachschatz |

4.2.3 | Von Gottesurteilen zur Kriminalistik der Neuzeit |

4.3 | Kriminalistik als Wissenschaftsdisziplin |

4.4 | Aufgaben, Methoden und Elemente der Kriminalistik |

5 | Kriminaltaktik, kriminalistisches Denken und kriminalistische Methoden |

5.1 | Kriminaltaktik |

5.1.1 | Begriff und Inhalt |

5.1.2 | Kriminalistische Handlungslehre |

5.2 | Methoden und Mittel des kriminalistischen Denkens |

5.2.1 | Heuristik |

5.2.1.1 | Der Verdacht |

5.2.1.2 | Wahrnehmungen und eigene Feststellung |

5.2.1.3 | Lebens- und Berufserfahrung |

5.2.1.4 | Wissenschaftliche Erkenntnisse |

5.2.1.5 | Experimentelle und statistische Wahrheiten |

5.2.1.6 | Intuition, Phantasie und Kreativität |

5.2.2 | Logische Aspekte beim kriminalistischen Denken |

5.2.2.1 | Denkgesetze |

5.2.2.2 | Schlussverfahren |

5.2.2.3 | Aussageverknüpfungen |

5.3 | Kriminalistische Fallanalyse |

5.3.1 | Begriff und Zielrichtung |

5.3.2 | Fallanalytische Methoden |

5.3.2.1 | Fallanalyse nach Kriterienkatalog/Checkliste |

5.3.2.2 | Fallanalyse in Tabellenform |

5.3.2.3 | Fallanalyse mit Mind-Map-Verfahren |

5.3.2.4 | Fallanalyse mit Hilfe der Moderationstechnik |

5.3.2.5 | Fallanalyse mittels Standard-Software |

5.3.2.6 | Fallanalyse mit spezieller Analyse-Software |

5.3.2.6.1 | Geografische Informationssysteme (GIS) |

5.4 | Bewertung von Daten und Informationen |

5.4.1 | Grundsätzliches |

5.4.1.1 | Daten und Informationen |

5.4.2 | Sichten und Ordnen der Daten und Informationen |

5.4.3 | Bewertung von Daten und Informationen |

5.4.3.1 | Die 4x4-Methode – Bewertung der Daten in der Fallanalyse |

5.4.4 | Aufbereitung von Daten und Informationen |

5.4.5 | Auswertung der Daten und Informationen |

5.5 | Kriminalistische Hypothesen |

5.5.1 | Begriff |

5.6 | Allgemeine Beweislehre |

5.6.1 | Begriff |

5.6.2 | Rechtliche Grundlagen |

5.6.3 | Beweismittel und -arten |

5.6.4 | Beweisformen |

5.6.4.1 | Direkter Beweis |

5.6.4.2 | Indirekter Beweis (Indizienbeweis, mittelbarer Beweis) |

5.7 | Kriminalistische Prognosen |

5.7.1 | Begriff und Prognosearten |

5.7.2 | Prognosemethoden |

5.7.3 | Aussagekraft kriminalistischer Prognosen |

6 | Deliktsbezogene Kriminalistik und kriminalistische Ermittlungsinstrumente |

6.1 | Kriminalistische Mittel und Methoden bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität |

6.2 | Spezifische kriminalistische Methoden bei der Bekämpfung der Wirtschaftskriminalität |

6.3 | Verdeckte personale Ermittlungen |

6.4 | Zeugenschutzmaßnahmen |

6.5 | Geldwäschebekämpfung und Vermögensabschöpfung |

6.5.1 | Ziele der Geldwäschebekämpfung und der Vermögensabschöpfung |

6.5.2 | Maßgebliche Rechtsvorschriften des konfiskatorischen Zugriffes auf Verbrechensgewinne |

7 | Kriminalstrategie und kriminalstrategische Planung |

7.1 | Die Notwendigkeit kriminalstrategischer Planung |

7.2 | Begriffe und Definitionen |

7.3 | Strategietypen |

7.4 | Ziele kriminalstrategischer Planung |

7.5 | Ebenen der Planung |

7.6 | Elemente kriminalstrategischer Planung |

7.6.1 | Analyse der Ausgangssituation |

7.6.2 | Entscheidung über die Problembewältigung |

7.6.3 | Bestandsaufnahme inkl. Prognose |

7.6.4 | Zielbildung inkl. Festlegung von Maßnahmen |

7.6.4.1 | Operationalisieren von Zielen |

7.6.4.2 | Ziele, Maßnahmen und Wirkungen |

7.6.4.3 | Erwünschte und unerwünschte Wirkung |

7.6.4.4 | Verdrängung als Erscheinungsform der Wirkung |

7.6.5 | Controlling |

7.6.6 | Evaluation |

7.7 | Rahmenbedingungen für kriminalstrategische Planung |

7.8 | Informationsmanagement |

7.9 | Prognose |

7.10 | Orientierungsrahmen für kriminalstrategisches Handeln |

8 | Kriminalprävention |

8.1 | Begriff und Entwicklung der Kriminalprävention |

8.2 | System der Kriminalprävention |

8.3 | Gremien und Strukturen der Kriminalprävention |

8.4 | Schwerpunkte polizeilicher Kriminalprävention |

8.5 | Aktuelle Aspekte der Kriminalprävention |

9 | Verhältnis zwischen Polizei und Staatsanwaltschaft |

9.1 | Aufgaben der Staatsanwaltschaft (StA) |

9.2 | Aufgabenfeld der Polizei |

9.3 | Verhältnis StA und Polizei |

10 | Zusammenarbeit der Polizei mit anderen Akteuren |

10.1 | Grundsätzliches |

10.2 | Zusammenarbeit mit anderen Strafverfolgungsbehörden |

10.3 | Kooperation mit anderen staatlichen Stellen |

10.4 | Zusammenarbeit zum Zwecke der Erstellung von Gutachten u. a. strafprozessualen Dokumenten |

10.5 | Zusammenarbeit mit Privaten |

10.5.1 | Aufgaben von privaten Sicherheitsdienstleistern |

10.5.2 | Formen der Zusammenarbeit |

10.5.3 | Zu den rechtlichen Rahmenbedingungen des Einsatzes privater Sicherheitsdienste |

10.6 | Sachverständige Äußerungen der Polizei zu sicherheitstechnischen Fragen und deren Auswirkungen auf private Sicherheitsdienste |

11 | Historische Entwicklung der Strafverfolgung und Verbrechensbekämpfung in Deutschland nach 1945 |

11.1 | Historische Wurzeln von Polizei und Kriminalpolizei bis 1918 |

11.2 | Die Entwicklung bis 1945 |

11.3 | Die Kriminalpolizei in Deutschland nach 1945 |

11.4 | Die Kriminalpolizei in den drei westlichen Besatzungszonen und der Bundesrepublik Deutschland |

11.5 | Entwicklungslinien in der Deutschen Demokratischen Republik |

11.6 | Entwicklung nach der Wiedervereinigung |

12 | Organisation der Strafverfolgung und Verbrechensbekämpfung auf nationaler und internationaler Ebene |

12.1 | Polizei |

12.1.1 | Bundesbehörden |

12.1.1.1 | Das Bundeskriminalamt (BKA) |

12.1.1.2 | Bundespolizei |

12.1.2 | Polizeiorganisationen der Bundesländer |

12.1.2.1 | Landeskriminalämter |

12.1.2.2 | Regionale/örtliche Dienststellen |

12.2 | Gremien und Besondere Aufbauorganisationen |

12.3 | Projektgruppen, Expertentagungen |

12.4 | Besondere Aufbauorganisationen (BAO) |

12.5 | Kriminalistische Ermittlungen innerhalb einer BAO |

12.6 | Andere Strafverfolgungsbehörden |

12.6.1 | Staatsanwaltschaften |

12.6.2 | Zollfahndungsdienst |

12.6.3 | Steuerfahndungsämter |

12.7 | Andere Dienststellen mit Aufgaben im Zusammenhang mit der Kriminalitätsbekämpfung |

12.7.1 | Nachrichtendienste |

12.7.2 | Zusammenarbeit zwischen Polizei, Militär und Nachrichtendiensten |

12.8 | Internationale polizeiliche Organisationen |

12.8.1 | EUROPOL |

12.8.2 | IKPO/INTERPOL |

12.8.3 | Die Europäische Grenzschutzagentur |

Anhang / Kriterienkatalog (nach Clages)

Autorenverzeichnis

Ralph Berthel und Detlef Schröder

1 Kriminologie und Kriminalistik im System der Kriminalwissenschaften

1.1 Zielsetzung

An den Anfang der Ausführungen wollen die Autoren eine Orientierung zur Einordnung von Kriminologie und Kriminalistik im Gesamtrahmen der Kriminalwissenschaften stellen. Beide Wissenschaften stehen mit vielfältigen Überschneidungen im Kontext der Kriminalwissenschaften. Dem Leser/der Leserin1) soll hierdurch eine erste Orientierung gegeben werden. Gleichzeitig soll damit die Anregung zum weiterführenden Erschließen beider Disziplinen verbunden sein. Das Buch wird also einen Überblick und eine Einführung in die Kriminologie und die Kriminalistik geben. Es soll helfen, Strukturen zu erkennen und Schnittmengen beider Wissenschaften untereinander sowie Bezüge zu anderen Disziplinen zu verdeutlichen. In erster Linie soll es jedoch dem Studierenden und dem Praktiker Hilfe und Anleitung bei der Anwendung von Kriminologie und Kriminalistik in der Ausbildung und der Praxis sein. Daher sollen die enge Verbindung beider Wissensgebiete, ihre Verzahnung in Wissenschaft und Praxis und ihre gemeinsamen historischen Wurzeln dargestellt werden.

Auch wenn vertiefende Diskussionen über Detailfragen und umfangreiche wissenschaftliche Diskurse späteren Ausgaben der Lehr- und Studienbriefe vorbehalten sein werden, beinhaltet dieses Buch am Ende eines jeden Kapitels eine Liste mit Literaturhinweisen, um so den interessierten Lesern weiterführende Angebote zu unterbreiten.

1.2 Begriffe und Definitionen

Die Begriffe „Kriminalistik“ und „Kriminologie“ rühren von dem lateinischen Wortstamm „crimen“ = das Verbrechen her.

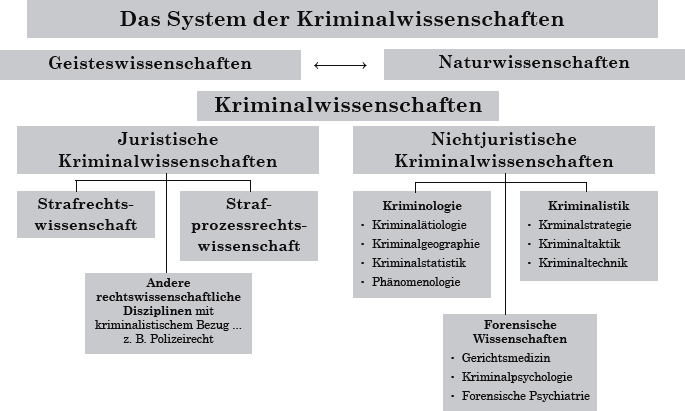

Kriminologie und Kriminalistik zählen zu den Kriminalwissenschaften, jenen Wissenschaften, die sich primär mit dem kriminellen Verhalten von Menschen befassen.2) In diesem Kapitel wird eine Einordnung beider Disziplinen in das System der Wissenschaften vorgenommen und gleichzeitig das Verhältnis zueinander und zu anderen Kriminalwissenschaften beleuchtet.

Allgemein lässt sich feststellen, dass zu den Kriminalwissenschaften jene Wissenschaftsdisziplinen gezählt werden, die die Erklärung, Untersuchung, Prävention und Repression von kriminellem menschlichem Verhalten zum Gegenstand haben.

Dabei untersucht die Kriminologie den Rechtsbrecher und sein Umfeld. Sie betrachtet die Ursachen und Bedingungen, unter denen Kriminalität entsteht und erforscht die Rolle des Opfers und die Interaktionsprozesse zwischen Opfern und Tätern und legt Grundlagen für die Prävention von Kriminalität.

Kriminalistik befasst sich mit der Aufdeckung und Untersuchung von Straftaten, der Suche, Sicherung und Auswertung von Beweismitteln sowie der Prävention von Kriminalität.

Bei diesem Ansatz bietet die Kriminologie damit die analytischen Grundlagen für ein erfolgreiches Vorgehen in der Kriminalistik. Nur wer über die Ursachen und Wirkungen von Kriminalität informiert ist, vermag diese langfristig erfolgreich zu bekämpfen und zu kontrollieren. Bereits an dieser Stelle zeigt sich die enge inhaltliche Verbindung zwischen der Kriminologie und Kriminalistik, wenn es um die Belange der praktischen Kriminalitätsbekämpfung durch die Polizei geht.

Den weiteren Ausführungen werden die nachfolgenden Definitionen der Kriminologie und Kriminalistik zugrunde gelegt:

„Kriminologie ist die geordnete Gesamtheit des Erfahrungswissens über das Verbrechen, den Rechtsbrecher, die negativ soziale Auffälligkeit und über die Kontrolle dieses Verhaltens.

Ihr Wissensgebiet lässt sich mit den drei Grundbegriffen Verbrechen, Verbrecher und Verbrechenskontrolle treffend kennzeichnen. Ihnen sind auch Opferbelange und Verbrechensverhütung zugeordnet.“3)

„Kriminalistik wird als Wissenschaft von der Strategie und Methodik der Aufdeckung und Aufklärung, der Täterermittlung und -überführung, vom taktischen und technischen Vorgehen bei der Kriminalitätsbekämpfung bezeichnet. In diesem Kontext umfasst sie das Wissen um die Methoden und Mittel der Verhütung, Aufdeckung und Aufklärung von Straftaten, einschließlich der Fahndung nach Personen und Sachen sowie der Erlangung gerichtlicher Beweise.“4)

Kriminologie und Kriminalistik entwickelten sich, als an die Stelle von Aberglaube, Gottesurteilen und der Verbindung von Sühne mit religiösen Opferhandlungen Formen der Beweisführung traten.5) Beide Wissenschaften waren erst denkbar, als man begann, Verbrechen und Kriminalität als menschliches Verhalten, als soziale Phänomene zu untersuchen und die Reaktion auf das Verbrechen nicht nur in Vergeltung, Rache bzw. Opferhandlungen bestand, als die Sühne durch eine Sippe durch die Reaktion des Gemeinwesens (des Staates) ersetzt wurde.6)

Die Darstellungen zur Einordnung von Kriminologie und Kriminalistik in das System der Wissenschaften und untereinander geben die Auffassung der Autoren wieder.7) Sie verkennen nicht, dass es dazu in der wissenschaftlichen Diskussion unterschiedliche Meinungen gibt.8) Das hier dargestellte Verhältnis von Kriminologie und Kriminalistik wird im englischen Sprachraum teilweise anders gesehen.9) Dort schließt der Begriff Kriminologie auch Inhalte ein, die hier im Rahmen der Vorstellung der Kriminalistik dargestellt werden. Im deutschen Sprachraum definieren Vertreter der beiden Wissenschaftsdisziplinen die Überschneidungen und Grenzen unterschiedlich.10) Auch die hier verwendete Definition des Begriffes Kriminologie schließt Schnittmengen mit den Inhalten der „Kriminalistik-Definition“ ein, wenn etwa von „Verbrechenskontrolle“ bzw. „Verbrechensverhütung“ die Rede ist.

Heute wird im deutschen Sprachraum das System der Kriminalwissenschaften mehrheitlich so gesehen, dass Kriminologie und Kriminalistik zwei zwar selbstständige, gleichwohl eng miteinander verbundene Wissenschaftsdisziplinen darstellen.11)

Die Wissenschaftslandschaft in Deutschland hat sich – auch in Bezug auf die Kriminalwissenschaften – in den vergangenen Jahrzehnten erheblich gewandelt. So belegt zunehmend die Soziologie, Themen, die eindeutig kriminologisch-kriminalistische Inhalte aufweisen. Auch diese Forschungen haben einen beachtlichen Anteil an der inhaltlichen Weiterentwicklung der Kriminalwissenschaften in Deutschland geleistet. Dabei muss auch berücksichtigt werden, dass die Kriminalistik – anders als die Kriminologie – in der universitären Forschung und Lehre in Deutschland faktisch nicht vertreten ist. Kriminalistische Ausbildung und zum Teil auch Forschung erfolgen nahezu ausschließlich an den polizeilichen Fachhochschulen und der Polizei-Führungsakademie bzw. Deutschen Hochschule der Polizei (DH Pol). Zudem wird Forschungsarbeit am Kriminalistischen Institut des Bundeskriminalamtes und an nichtpolizeilichen Einrichtungen, wie z.B. dem Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg i.Br., und z.T. an kriminalwissenschaftlichen Instituten einiger Universitäten geleistet.

Sowohl die Kriminologie als auch die Kriminalistik beziehen sich auf erkenntnistheoretische Modelle und Methoden, die sowohl den Geistes- als auch den Naturwissenschaften zuzuordnen sind.

In der Folge wird von der folgenden Abbildung zum System der Kriminalwissenschaften ausgegangen.

Innerhalb der Kriminalwissenschaften unterscheidet man in juristische und nichtjuristische Kriminalwissenschaften.

Unter den juristischen Kriminalwissenschaften werden die Strafrechts- und die Strafprozessrechtswissenschaft sowie andere rechtswissenschaftliche Teildisziplinen mit kriminalwissenschaftlichem Bezug verstanden.

Die Strafrechtswissenschaft befasst sich mit materiell-rechtlichen Voraussetzungen für Strafbarkeit menschlichen Handelns und bestimmt die Rechtsfolgen und Strafandrohungen. Die maßgeblichen Bestimmungen, die Gegenstand dieser Wissenschaftsdisziplin sind, finden sich im Strafgesetzbuch und einer Vielzahl strafrechtlicher Nebengesetze. Gegenstand der Strafprozessrechtswissenschaft sind die Regularien des Ermittlungsverfahrens. In der kriminalistischen Praxis stellen die prozessrechtlichen Erfordernisse – insbesondere manifestiert durch die Bestimmungen der Strafprozessordnung – die rechtsstaatlichen Grenzen kriminalistisch erforderlichen bzw. wünschenswerten Handelns dar. Andere rechtswissenschaftliche Disziplinen mit Bezug zu kriminalistischem Handeln sind z.B. das Polizei-, Verwaltungs- oder Ordnungswidrigkeitenrecht. So erlangt etwa im Umweltrecht die sog. Verwaltungsakzessorietät.12) Bedeutung für die strafrechtliche Verantwortlichkeit und somit auch für die kriminalistische Herangehensweise. Polizeirechtliche Bestimmungen erlangen z.B. beim Einsatz verdeckter Mittel der Datenerhebung für kriminalistisches Handeln Bedeutung. Andere Rechtsgebiete sind z.B. das Strafvollzugs-, das Therapie- und das Medienrecht.

Da Strafverfahren häufig mit einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung zwischen den Tätern und den Opfern zur Schadensregulierung verbunden sind, existieren eine Reihe von Berührungspunkte mit dem Zivilprozessrecht und zum bürgerlichen Recht in der Praxis. Das ist etwa dann der Fall, wenn z.B. kriminalistische Ermittlungen zur Ursache eines Schadensereignisses – etwa bei Branddelikten – Grundlage für zivilrechtliche Forderungen werden. Auch im Rahmen der Vermögensabschöpfung bilden strafprozessuale und kriminalistische Maßnahmen die Grundlage für die Durchsetzung zivilrechtlicher Forderungen.13)

Zu den nichtjuristischen Kriminalwissenschaftsdisziplinen zählen Kriminologie14) und Kriminalistik sowie die forensischen Wissenschaften15). Zu den forensischen Kriminalwissenschaften werden die Gerichts- oder Rechtsmedizin und die forensische Psychiatrie und Psychologie gerechnet.

Kriminalistik ist eine angewandte Wissenschaft. Das bedeutet, dass die Praxisrelevanz maßgeblichen Einfluss auf die Ausbildung und die Entwicklung der Wissenschaft hat. Sie greift auf eine Vielzahl von Geistes- und Naturwissenschaften zurück. So werden sowohl rechtswissenschaftliche wie auch humanmedizinische, biologische, chemische, physikalische u.a. Erkenntnisse für die Kriminalistik nutzbar gemacht und spezifisch fortentwickelt.16)

Die Kriminologie in Deutschland hat ihre Wurzeln überwiegend in rechts- und sozialwissenschaftlichen Wissenschaftsdisziplinen und setzt insbesondere Methoden der empirischen Sozialforschung für die Erforschung der Kriminalität ein.

Wie bereits am Beispiel des Verhältnisses von Kriminologie und Kriminalistik dargestellt, weisen alle Kriminalwissenschaften eine Vielzahl von Berührungspunkten und Schnittmengen untereinander und mit anderen Natur- und Gesellschaftswissenschaften auf. So bildeten etwa die Entwicklungen im Rahmen der Forschungen zum menschlichen Erbgut eine wesentliche Voraussetzung für die Entwicklung der kriminalistischen DNA-Analyse.17) Diese Erkenntnisse wiederum haben maßgebliche Auswirkungen auf kriminalistische Fallanalyseverfahren. Die juristischen Kriminalwissenschaften stehen in einer gleichermaßen engen Beziehung zu den nichtjuristischen. So schlagen sich z.B. spezifische Entwicklungen im Kriminalitätsgeschehen, etwa im Bereich der Bekämpfung des Terrorismus, auf die Entwicklung der Rechtsprechung bzw. der Gesetzgebung über die strafrechtswissenschaftliche Forschung nieder. Umgekehrt fließen Forschungsergebnisse z.B. zur Anwendung spezifischer kriminalistischer Mittel und Methoden bei der Bekämpfung der Organisierten Kriminalität in die Fortentwicklung der Kriminalistik ein.18) Derartige gegenseitigen Einflüsse und Befruchtungen lassen sich z.B. auch im Verhältnis der Kriminologie zu Forschungsergebnissen aus sozialwissenschaftlichen Disziplinen erkennen. So bilden etwa soziologische Untersuchungen zu bestimmten Personengruppen (z.B. jugendliche Spätaussiedler) die Basis für weiterführende kriminologische Auseinandersetzungen.19)

Abbildung: System der Kriminalwissenschaften

1.3 Die Situation im Bereich der kriminalwissenschaftlichen Forschung so wie der Aus- und Fortbildung

Gegenwärtig zeichnen sich sowohl die Forschung, als auch die kriminalistisch/kriminologische Aus- und Fortbildung in der Bundesrepublik durch eine maßgeblich auf den deutschen Föderalismus zurückzuführende weite Ausdifferenzierung und Uneinheitlichkeit aus. Die Aus- und Fortbildungslandschaft ist dabei zweigeteilt. Einmal handelt es sich um die Aus- und Fortbildung von Polizeibeamten, andererseits um die Studiengänge an den öffentlichen Hochschulen und Universitäten. Während in einer Reihe von Bundesländern die sog. zweigeteilte Laufbahn im Polizeivollzugsdienst eingeführt wurde und damit lediglich noch für den gehobenen Polizeivollzugsdienst ausgebildet wird, haben andere Bundesländer die klassische Dreiteilung in den mittleren, gehobenen und den höheren Polizeivollzugsdienst beibehalten. Entsprechend unterschiedlich gestalten sich die Ausbildungsgänge. Während in einigen Bundesländern ausschließlich für den gehobenen Dienst ausgebildet wird, finden sich in anderen Ländern nach wie vor auch Polizeifachschulen, die die Beamtinnen und Beamten für den mittleren Dienst ausbilden. Weitere Differenzierungen ergeben sich durch die teilweise institutionelle Zusammenfassung von Aus- und Fortbildung. Einige Bundesländer favorisieren nach wie vor eigenständige Polizeifachhochschulen, in anderen ist die Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes Teil der Ausbildung an Verwaltungsfachhochschulen. Diese Ausdifferenzierung reicht bis hin zur statusrechtlichen Einordnung der Fachhochschulausbildung. Während einige Fachhochschulen Körperschaften des öffentlichen Rechts sind (z.B. Schleswig-Holstein), sind andere wiederum verwaltungsinterne Einrichtungen des betreffenden Bundeslandes (z.B. Freistaat Thüringen). Mit der Einrichtung einer Berufsakademie beschreitet das Land Niedersachsen zudem gänzlich neue Wege in der Ausbildung des gehobenen Polizeivollzugsdienstes. Lediglich die Ausbildung zum höheren Dienst erfolgt nach einem einheitlichen Studienplan, wenngleich durch die organisatorische Anbindung des 1. Studienjahres in den Bundesländern bzw. Studiengemeinschaften auch hier Unterschiede sichtbar sind. Dieser heterogene Charakter der Polizeiausbildung hat natürlich Auswirkungen auf die kriminalwissenschaftliche Aus- und Fortbildung der Polizeibeamtinnen und -beamten.

Seit Jahren werden immer wieder Stimmen laut, die eine inhaltsgetrennte Ausbildung des gehobenen Dienstes der Schutz- und Kriminalpolizei - zumindest nach Absolvieren eines Grundstudiums - fordern. Diese Forderung geht insbesondere auf die Feststellung zurück, dass der Polizeiberuf mittlerweile so starke Ausdifferenzierungen erfahren hat und Spezialwissen unabdingbare Voraussetzung für die Aufgabenerfüllung voraussetze.

Eine eigenständige kriminalistische Ausbildung ist in der Hochschullandschaft der Bundesrepublik Deutschland gegenwärtig nicht auszumachen.20) Auch das im Januar 2006 gegründete Kriminalistische Institut Jena e. V. (KIJ)21) kann und will diese Lücke nicht schließen, verdeutlicht jedoch die Notwendigkeit und den vorhandenen Bedarf.

Anders stellen sich die Entwicklungen im Bereich der Kriminologie dar. Die kriminologische Ausbildung und Forschung sind an den Universitäten in Deutschland fest verankert. So bietet etwa die Ruhr-Universität in Bochum seit Oktober 2005 einen weiterbildenden Masterstudiengang „Kriminologie und Polizeiwissenschaft” an. Zudem existieren an den meisten großen deutschen Universitäten kriminologische Institute – gelegentlich auch kriminalwissenschaftliche Institute genannt. Im Bereich der kriminologischen Forschung existieren zudem eine Reihe von Institutionen, wie die „Kriminologische Zentralstelle e.V.“ in Wiesbaden oder das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen. Einen beachtlichen Beitrag in der kriminologischen Forschungslandschaft leistet auch das Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg i.Br.

Kriminalistische Forschung findet hingegen in der Bundesrepublik nur in sehr bescheidenem Umfang statt. Dafür stehen insbesondere das Kriminalistische Institut des Bundeskriminalamtes, sowie kriminalistisch-kriminologische Institute an einigen Landeskriminalämtern (z.B. in Hessen oder Nordrhein-Westfalen).

Bemerkenswerte Entwicklungen zeichnen sich im Rahmen des so genannten „Bolognaprozesses“22) und dabei mit der Einführung von Master- und Bachelorstudiengängen ab. So wird an der FH Berlin ein Bachelor-Studiengang „Sicherheitsmanagement“ angeboten, in dem selbstverständlich kriminalwissenschaftliche Inhalte thematisiert werden. Als erster polizeilicher Studiengang wurde der Masterstudiengang „Master of Public Administration – Police Management“ an der damaligen Polizei-Führungsakademie akkreditiert. Seit März 2006 trägt diese Bildungseinrichtung zudem die Bezeichnung „Deutsche Hochschule der Polizei“ mit dem Zusatz i.G. (in Gründung). Damit wird ein wichtiger Schritt hin zur vollständigen Anerkennung dieses höchsten polizeilichen Ausbildungsganges in dem deutschen und europäischen Hochschulraum gegangen.23)

Auch an den Fachhochschulen laufen seit einigen Jahren erhebliche Anstrengungen, um nach den „Bologna-Kriterien“ völlig neu konzipierte Bachelorstudiengänge einzurichten. Die diesen Ausbildungsgängen immanente modulare Studienorganisation und die Orientierung an Anforderungsprofilen der Absolventen eröffnen Chancen, das Studium an den Erfordernissen der Praxis stärker auszurichten. Erste Erfahrungen deuten darauf hin, dass diese Neuausrichtung auch eine stärkere Gewichtung kriminalwissenschaftlicher Inhalte zur Folge haben könnte.

Literaturverzeichnis

Ackermann, R., Koristka, C., Leonhard, R., Nisse, R. und Wirth, I.: Zum Stellenwert der Kriminalistik. In: Kriminalistik, 9, S. 595–598; 10, S. 655–660, 11; S. 731–736 und 12/2000; S. 799–802.

Ackermann, R.: Zu Funktionen und Aufgaben der Kriminalistik. In: Kriminalistik, 5, S. 297–304 und 6/2002, S. 372–378.

Albrecht, H.-J., Dorsch, C. und Krüpe, C.: Rechtswirklichkeit und Effizienz der Überwachung der Telekommunikation nach den §§ 100a, 100b StPO und anderer verdeckter Ermittlungsmaßnahmen, Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht, Freiburg 2003.

Berthel, R.: Wie sollte Kriminalistik gelehrt werden? In: Kriminalistik, 2/2006, S. 121–125.

Berthel, R.: Kriminalistikausbildung - Quo vadis? In: Kriminalistik, 10/2006, S. 609–614

Berthel, R. und Schröder, D.: Kriminalwissenschaften an der Deutschen Hochschule der Polizei In: Die Polizei, 6/2006, S. 185–191

Birkenstock, W., Hauff, M. Neidhardt, K.: Der Masterstudiengang „Master of Public Administration – Police Management“ und die Entwicklung der PFA zur Deutschen Hochschule der Polizei. In: Die Polizei, 5/2005, S. 130–135

Brenneisen, H.: Auf dem Weg nach Bologna? In: Die Polizei, 11/2004, S. 334–336

Brodag, W.-D.: In: Kriminalistik, Grundlagen der Verbrechensbekämpfung, Stuttgart 2000.

Clages, H.: Kriminalistik, Lehrbuch für Ausbildung und Praxis, Methodik der Fallbearbeitung, der Tatort, der Erste Angriff, 3. Auflage, Stuttgart 1997.

ders.: Kriminalistik für Fachhochschulen, der Tatort, der Erste Angriff, Stuttgart 1983.

Eisenberg, U.: Kriminologie, 5. Auflage, München 2000.

Forker, A.: Einführung in die Kriminalistik. In: Jäger, R. R. (Chefredaktion): Kriminalistische Kompetenz, Lübeck 2000.

Funk, J., Hauff, M., Holzer, J. P., Kasecker, R. und Mönnighoff, M.: „Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis”. In: Die Polizei, 2006, S. 217 f.

Groß, H.: Handbuch für Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik, München 1908.

Groß, H. und Geerds, F.: Handbuch der Kriminalistik, Berlin 1977.

Kaiser, G.: Kriminologie, 9. Auflage, Heidelberg 1996.

ders.: Kriminologie, 10. Auflage, Heidelberg 1997.

Kaiser, G., Kerner, H.-J., Sack, F. und Schellhoss, H.,(Hrsg.): Kleines Kriminologisches Wörterbuch, Heidelberg 1993.

Kube E., Störzer, H. und Timm, K.: Kriminalistik, Handbuch für Praxis und Wissenschaft, Band 1, Stuttgart 1992.

Kube E., Störzer, H. und Timm, K.: Kriminalistik, Handbuch für Praxis und Wissenschaft, Band 2, Stuttgart 1994.

Mannheim, H.: Vergleichende Kriminologie, Band 1+2, Stuttgart 1973.

Mergen, A.: Die Kriminologie, München 1995.

Kube E., Störzer, M. und Brugger, S.: Wissenschaftliche Kriminalistik, Wiesbaden 1983.

Neidhardt, K., Schulte, R.: Kriminologie und Kriminalistik an der Polizei-Führungsakademie. In: Festschrift für Hans-Joachim Schneider, Berlin 1998.

Schneider, H.-J.: Kriminologie für das 21. Jahrhundert, Münster 2001.

Schneider, H.-J.: Kriminologie, Berlin 1974.

Schäfer, H.: Junge Russen in Deutschland. In: Die mitgenommene Generation, Aussiedlerjugendliche – eine pädagogische Herausforderung für die Kriminalprävention, München 2002, S. 12 ff.

Schwind, H.-D.: Kriminologie, Eine praxisorientierte Einführung mit Beispielen, 14. Auflage, Heidelberg 2004.

Weihmann, R.: In: Kriminalistik, Ein Grundriss für Studium und Praxis, 7. Auflage, Hilden 2004.

1) Sofern im weiteren Text die maskuline Form gewählt wird, geschieht dies aus Gründen der Lesbarkeit und schließt die feminine Form jeweils ein.

2) Groß 1977, S. 12.

3) Kaiser 1997, S. 1.

4) Forker 2000, S. 53/54.

5) Weiterführende Darstellungen unter Ziffer 4.2.3.

6) Mergen stellt ebenfalls diesen Bezug her, vertritt jedoch die Auffassung, dass daher Kriminologie aus der Kriminalistik hervorgegangen sei. Mergen in: Kube, Störzer, Brugger 1983, S.20.

7) Ähnliche Auffassungen vertreten u. a. Ackermann, Koristka, Leonhardt und Nisse 2000, S. 598 und Brodag 2000, S. 33. (Allerdings kann die von Brodag vorgenommene „Unterordnung“ der Kriminalwissenschaften unter die Kriminalpolitik weder systematisch noch inhaltlich überzeugen.)

8) So sprechen etwa Kube, Störzer und Timm der Kriminalistik den Charakter einer selbstständigen Wissenschaft ab. Vgl. Kube, Störzer und Timm 1992, S. 4.

9) Siehe u.a. Beispiel der School of Criminology der University of California in Berkley: Mannheim 1973, S. 18. Aktuelles Beispiel: Indiana State University, Programm zum Master in Kriminologie. URL: http://www.indstate.edu/distance/crim-masters-cd.html (Stand: 05.01.2005 16.00 Uhr).

10) So umfasst nach Kaiser die Kriminologie auch die Kriminalistik als ein bedeutendes Arbeitsfeld der anwendungsorientierten Kriminologie. Kaiser 1996, S. 924. Eine vergleichbare Argumentation findet sich bei Schneider 1974, S. 21 und Mergen 1995, S. 348. Hinsichtlich einer differenzierten und letzten Endes ablehnenden Betrachtung der Kriminalistik als Teil der Kriminologie vgl. Eisenberg 2000, S. 5.

11) Vgl.: Brodag 2000, S. 33; Forker 2000, S. 54; Schwind 2004, S. 6.

12) Akzessorietät bedeutet Abhängigkeit des Nebenrechts vom Hauptrecht, hier also die Abhängigkeit des Umweltstrafrechts vom Umweltverwaltungsrecht. Ohne Nachweis entsprechender verwaltungsrechtlicher Pflichten ist kein strafrechtlicher Vorwurf begründbar.

13) Gemeint sind hier Maßnahmen der Vermögensabschöpfung zur Sicherung inkriminierter Vermögenswerte in Fällen der sog. Rückgewinnungshilfe. In diesen Fällen werden von den Tätern rechtswidrig erlangte Vermögenswerte durch die Strafverfolgungsbehörden zum Zwecke der Befriedigung zivilrechtlicher Bedürfnisse von Opfern gesichert.

14) Auch hierzu existieren unterschiedliche Auffassungen. Insbesondere die Kriminologie wird von einigen Autoren den juristischen Wissenschaften zugeordnet.

15) Forensisch bedeutet eigentlich „mit gerichtlichen Mitteln, der gerichtlichen Aufklärung dienend“. Der Begriff entstammt dem Lateinischen und wird von ‚Forum‘, dem Marktplatz abgeleitet. In früheren Zeiten wurde das Gerichtsverfahren üblicherweise öffentlich auf (Markt)-plätzen durchgeführt.

16) Hinsichtlich der Zuordnung der Kriminalistik zu den nichtjuristischen Kriminalwissenschaften vlg. indb. Berthel, 2006, S. 122.

17) DNA (desoxyribonucleic acid), dt. DNS (Desoxyribonukleinsäure) ist der Träger des menschlichen Erbgutes. 1984 entwickelte der britische Forscher Alec Jeffreys von der Universität Leicester das Verfahren des sog. ‚Genetischen Fingerabdruckes‘, ein Verfahren, mit dem man aus menschlichen Zellen ein typisches Gen-Muster „herauslesen“ kann, das für jeden Menschen einzigartig ist.

18) So untersuchten Forscher des Max-Planck-Instituts für ausländisches und internationales Strafrecht in Freiburg i.Br. die Nutzung der Telekommunikationsüberwachung; Albrecht, H.-J., u.a. 2003.

19) Vgl. u.a. Schäfer 2002, S. 12.

20) Zu den Forderungen nach Einführung eines kriminalistischen Hochschulstudienganges vgl. u.a. Ackermann 2002, 2, S. 375.

21) Vgl. http://www.ki-j.de.

22) Der sog. Bologna-Prozess steht für die Entwicklung eines einheitlichen europäischen Hochschulraumes. Mit der am 19. Juni 1999 in der italienischen Stadt Bologna unterschriebene Erklärung bekundeten die Bildungsminister von 29 europäischen Staaten Ihren Willen, bis zum Jahr 2010 einen einheitlichen Hochschulraum für Europa zu schaffen. Zu den Hauptzielen dieses Prozessen zählen:

– Einführung eines Systems leicht verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse,

– Einführung eines gestuften Studiensystems (Bachelor/Master),

– Einführung eines Leistungspunktsystems (ECTS),

sowie die Gewährleistung der Mobilität der Studierenden und Lehrenden.

23) Vgl. u.a. Birkenstock, Hauff, Neidhardt, 2005.

Klaus Neidhardt

2 Kriminalistik und Kriminologie im Verhältnis zur Polizeiwissenschaft

Die nichtjuristischen Kriminalwissenschaften können weitgehend als Teildisziplinen einer umfassenden Polizeiwissenschaft angesehen werden. Was ist die Begründung für diese neue, moderne Polizeiwissenschaft? Da Polizeiwissenschaft als Klammer der polizeibezogenen Fächer zunehmende Bedeutung gewinnt, wird sie kurz in ihren Grundzügen dargestellt.

Die immer größere Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für alle Bereiche unseres heutigen gesellschaftlichen Lebens (Stichwort „Wissensgesellschaft“) bringt es mit sich, dass wissenschaftliche Erkenntnisse auch die Basis für alle qualifizierten Berufe geworden sind. Dies trifft gleichermaßen auf den Polizeiberuf zu. Polizeibeamte in allen Funktionen und Aufgabenfeldern haben sich mit komplexen, dynamischen und oftmals konflikthaften Bedingungen und Sachverhalten auseinander zu setzen. Polizeiliche Strategien und Maßnahmen müssen unter Beachtung einer Vielzahl von unterschiedlichen Aspekten geplant und durchgeführt werden. Neben kriminologischen, kriminalistischen und sonstigen kriminalwissenschaftlichen Gesichtspunkten spielen weitere rechtliche, soziologische, psychologische, berufsethische, technische, ökonomische, informations- und kommunikationsbezogene Aspekte eine Rolle. Polizeiliche Arbeit hat hohen Maßstäben hinsichtlich Qualität, Effektivität, Effizienz und Transparenz zu genügen. Der Anspruch umfassender Rationalität polizeilicher Aufgabenerfüllung lässt sich nur auf der Basis einer modernen Polizeiwissenschaft einlösen. Die Kriminalwissenschaften sind ein wichtiger Teil dieser Polizeiwissenschaft.

Die moderne Polizeiwissenschaft ist von der älteren Polizeiwissenschaft zu unterscheiden, die im deutschsprachigen Raum seit dem ersten Drittel des 18. Jahrhunderts ca. 150 Jahre bis weit in das 19. Jahrhundert hinein existiert hat. Damals war Polizeiwissenschaft die Lehre von der inneren Politik, „eine umfassende Lehre von der inneren Ordnung des Gemeinwesens“1). „Polizei“ bedeutete bereits im 16. Jahrhundert „eine gute öffentliche Ordnung in der Stadt und im Land“2). Diesem Begriffsverständnis können drei Bedeutungsdimensionen zugeordnet werden: Polizei als bestimmter „Zustand des Gemeinwesens (i.S. von ‚guter Ordnung‘), Polizei meint aber auch ein Gesetz oder Regelungen (i.S. von Vorschriften), die die ‚gute Ordnung beschreiben bzw. bestimmen und zuletzt steht der Begriff Polizei auch für Verfahren oder für die Mittel, diese ‚gute Ordnung‘ herzustellen und/oder durchzusetzen”3).

Die moderne Polizeiwissenschaft ist eine junge Wissenschaft in der Entwicklung. Auf der einen Seite gibt es in Deutschland und international einen seit Jahrzehnten beständig wachsenden Fundus polizeibezogener Forschungsergebnisse. Andererseits wird noch um Selbstverständnis und Definition gerungen, um Abgrenzung bzw. Verhältnis zu anderen Wissenschaften, Ziele, Schlüsselfragestellungen und innere Systematik. Die Polizeiwissenschaft ist im Vergleich zu etablierten Wissenschaften bisher auch noch relativ schwach institutionalisiert (gemessen an der Zahl der Lehrstühle, Fachvereinigungen, Fachzeitschriften und Publikationen). Es gibt jedoch zunehmende Aktivitäten und Projekte, einen europäischen Ansatz der Polizeiwissenschaft zu schaffen. Polizeiwissenschaft und ihre Ergebnisse sind eine notwendige Voraussetzung für eine gut ausgebildete, professionelle Polizei.

Polizeiwissenschaft bezieht sich zweckmäßigerweise auf das, was heute unter Polizei im funktionalen, rechtlichen und institutionellen Sinne verstanden wird. Sie definiert sich wesentlich, in Abgrenzung zu anderen Wissenschaften wie etwa der Kriminologie, über ihren Gegenstandsbereich.

Polizeiwissenschaft kann wie folgt definiert werden: Die Wissenschaft von der Polizei in ihrem Sein und Sollen. Sie befasst sich mit der Polizei als Funktion, als Institution und mit ihrem Handeln. Ihr Zweck ist die systematische Erforschung polizeibezogener Phänomene und Fragestellungen.4)

Voraussetzung für eine solche Definition ist ein hinreichend einheitliches Verständnis von Polizei:

Polizei erfüllt – funktional – Kernaufgaben im Bereich der inneren Sicherheit und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, insbesondere der allgemeinen Gefahrenabwehr sowie der präventiven und repressiven Kriminalitätskontrolle. Allzeit erreichbar erbringt sie darüber hinaus – systemabhängig – als unspezifische Hilfeinstitution für die Bürger gemeinschaftsbezogene Dienstleistungen und nimmt weitere Aufgaben wahr. Sie ist als öffentliche, meist staatliche Institution legitimiert und spezialisiert, Maßnahmen mit Zwang durchzusetzen

Wie immer die Definitionen von Polizeiwissenschaft heute im einzelnen durch verschiedene Autoren gefasst werden, sie umfassen im Kern immer die Erforschung der Polizei als Institution bzw. Organisation und des polizeilichen Handelns (im engl. „Police“ und „Policing“). Stock5) definiert deshalb

Polizeiwissenschaft im engeren Sinne: Wissenschaft von der Polizei und ihrem Handeln

Stock6) rechnet zumindest die nachfolgenden Teilbereiche zur Wissenschaft über die Polizei als Institution:

Geschichte,

Polizeibegriff,

Polizei als Teil von Gesellschaft, Staat, Herrschaft (einschließlich Legitimation),

Polizei-Philosophie,

Polizei-Kultur,

Strukturen des Polizeisystems (Organisation, Organisationskultur, Leitbilder und Visionen, Information und Kommunikation, Aus- und Fortbildung...),

Polizei-Personal (Subkulturelle Strukturen, Persönlichkeitsprofile, Werte, Einstellungen, Verhalten, Frauen in der Polizei, Minderheiten in der Polizei...),

Berufsvertretungen,

Polizeiliches Management (Philosophie des polizeilichen Managements, Verwaltungsmodernisierung, Planung und Entscheidungsfindung, Personal- und Organisationsentwicklung...),

Polizeiliches Fehlverhalten und institutionelle Kontrolle über Polizei (Korruption, Polizeigewalt, Missbrauch legalen bzw. faktischen Ermessens...).

Zur wissenschaftlichen Erforschung des polizeilichen Handelns rechnet er

Geschichte der Polizeiarbeit,

Polizeiliche Strategien und Ziele sowie ihre Entwicklung,

Polizeiliche Handlungslehre,

Polizei und Kriminalität; polizeiliche Verbrechenskontrolle durch Prävention und Repression,

Polizeilicher Ermessensgebrauch,

Verhältnis Polizei – Öffentlichkeit,

Vergleichsforschung zur Polizeiarbeit,

Operative polizeiliche Tätigkeit.

Polizeiwissenschaft erschöpft sich aber nicht in der Beschäftigung mit der Polizei als Institution und ihrem Handeln, sondern umfasst weitere Themen:

Polizeibezogene Politik,

Polizeibezogene Gesetzgebung,

Verbindungen zu anderen Bezugs- und Hilfswissenschaften,

Sonstige Instanzen des Kriminaljustizsystems,

Sonstige Agenturen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung,

Gesellschaft und Polizei („Police-Community-Relations“),

Privatisierung öffentlicher Sicherheit und privates Sicherheitsgewerbe.

Deshalb definiert Stock7)

Polizeiwissenschaft im weiteren Sinne: Wissenschaft von der Polizei im institutionellen Sinne, polizeilichem Handeln und der Polizei in ihren gesellschaftlichen, rechtlichen und institutionellen Bezügen.

Die Aufgabe der Polizeiwissenschaft im weiteren Sinne kann auch darin gesehen werden, Erkenntnisse über Polizei und polizeiliches Handeln zu gewinnen sowie polizeirelevantes Wissen zu erheben und zu systematisieren. Nach dieser Auffassung von Polizeiwissenschaft geht es also nicht nur um die Anwendung von Wissenschaft auf die Polizei, sondern darüber hinaus um die Nutzbarmachung von Wissen für die Polizei zur Professionalisierung und Spezialisierung.8)

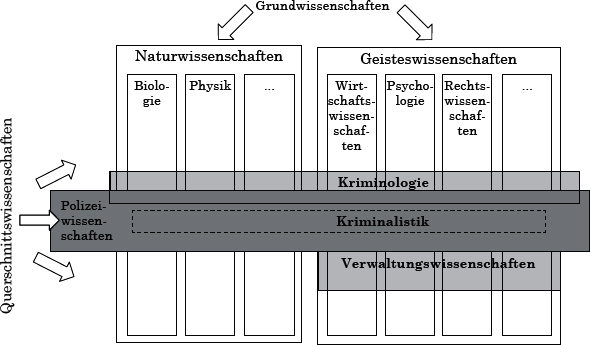

Einigkeit besteht bei allen einschlägigen Autoren9) darin, dass Polizeiwissenschaft sinnvoll nur als interdisziplinäre Wissenschaft zu konzipieren ist. Sie integriert als Querschnittswissenschaft verschiedene wissenschaftliche Disziplinen oder Teile davon (Grund- und Bezugswissenschaften). Dabei gehen diese Grund- und Bezugswissenschaften – also auch die Kriminologie und die Kriminalistik – nicht derart in einer übergreifenden Polizeiwissenschaft auf, dass sie ihre Eigenständigkeit verlieren. Vielmehr werden identische Themen (der Forschung und Lehre), soweit sie im Rahmen der jeweiligen Disziplin behandelt werden, aus unterschiedlichen Perspektiven, mit unterschiedlichen Fragestellungen und unter anderen theoretischen Annahmen behandelt.

Das nachfolgende, von Stock entwickelte Schaubild10) zeigt das Verhältnis der Polizeiwissenschaft als Querschnittswissenschaft zu den Grund- und Bezugswissenschaften auf:

Polizeiwissenschaften als Querschnittswissenschaft

Polizeiwissenschaft verfügt nach diesem Verständnis nicht über eigene, spezifische Methodentheoretische wie angewandte Wissenschaft