Inhaltsverzeichnis

Zum Geleit: Von Darwin zur Molekularbiologie

Vorwort – Warum dieses Buch?

Danksagungen

Autorenverzeichnis

Einführung der Herausgeber

Die Entstehung der Arten durch natürliche Selektion

Teil A: Die übersetzten Originalwerke von Charles Darwin und Alfred Russel Wallace

Teil A.1 Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl von Charles Darwin

Historische Skizze der Fortschritte in den Ansichten über den Ursprung der Arten (bis zum Erscheinen der ersten Auflage dieses Werkes)

Einleitung

KAPITEL 1 Abänderung im Zustand der Domestikation

Ursachen der Veränderlichkeit

Wirkungen der Gewöhnung und des Gebrauchs oder Nichtgebrauchs der Teile; Korrelative Abänderung; Vererbung

Charaktere domestizierter Varietäten; Schwierigkeiten der Unterscheidung zwischen Varietäten und Arten; Ursprung der Kulturvarietäten von einer oder mehreren Arten

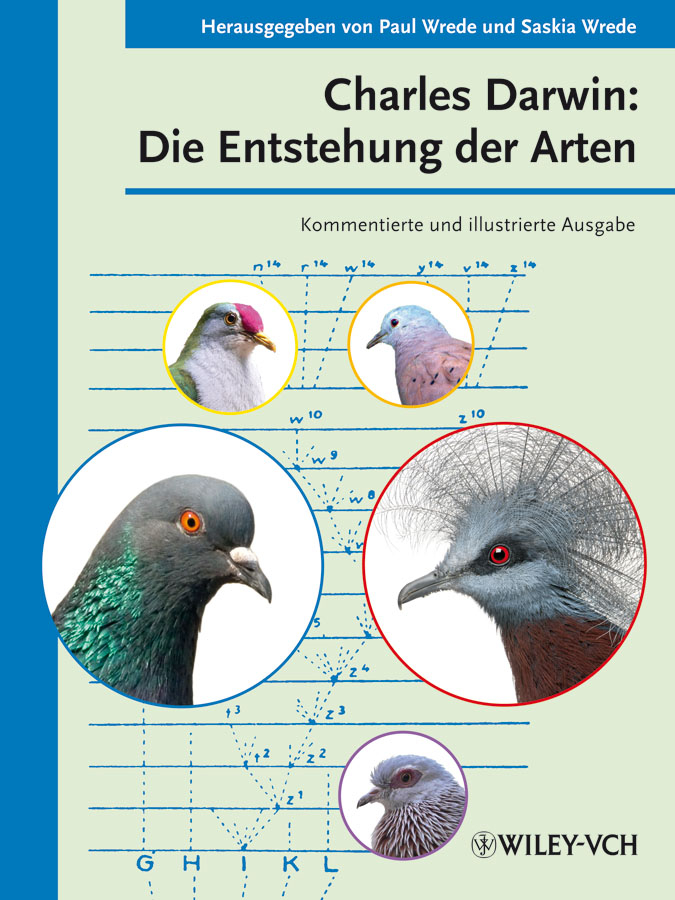

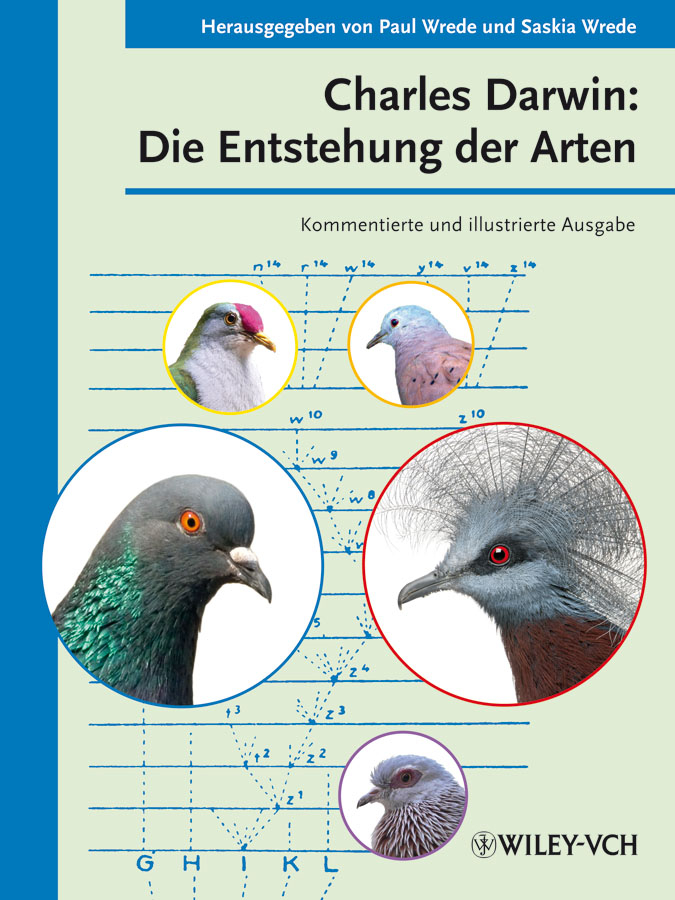

Rassen der domestizierten Taube, ihre Verschiedenheiten und Ursprung

Früher befolgte Grundsätze bei der Selektion und deren Folgen

Unbewusste Selektion

Günstige Umstände für das Wahlvermögen des Menschen

KAPITEL 2 Abänderung im Naturzustand

Individuelle Unterschiede

Zweifelhafte Arten

Weit und sehr verbreitete und gemeine Arten variieren am meisten

Arten der größeren Gattungen in jedem Lande variieren häufiger als die Arten der kleineren Genera

Viele Arten der größeren Gattungen gleichen Varietäten darin, dass sie sehr nahe, aber ungleich miteinander verwandt sind und beschränkte Verbreitungsbezirke haben

Schluss

KAPITEL 3 Der Kampf ums Dasein

Der Ausdruck, Kampf ums Dasein, im weiten Sinne gebraucht

Geometrisches Verhältnis der Zunahme

Natur der Hindernisse der Zunahme

Komplizierte Beziehungen aller Pflanzen und Tiere zueinander im Kampf ums Dasein

Kampf ums Dasein am heftigsten zwischen Individuen und Varietäten derselben Art

KAPITEL 4 Natürliche Selektion oder Überleben des Passendsten

Geschlechtliche Selektion

Erläuterungen der Wirkungsweise der natürlichen Selektion oder des Überlebens des Passendsten

Über die Kreuzung der Individuen.

Umstände, welche der Bildung neuer Formen durch natürliche Selektion günstig sind

Aussterben durch natürliche Selektion Verursacht

Divergenz des Charakters

Die wahrscheinlichen Folgen der Wirkung der natürlichen Selektion auf die Abkömmlinge gemeinsamer Eltern durch Divergenz der Charaktere und durch Aussterben

Über die Stufe, bis zu welcher die Organisation sich zu erheben strebt

Konvergenz des Charakters

Zusammenfassung des Kapitels

KAPITEL 5 Gesetze der Abänderung

Wirkungen des vermehrten Gebrauchs und Nichtgebrauchs der Teile unter der Leitung der natürlichen Selektion

Akklimatisierung

Korrelative Abänderung

Kompensation und Ökonomie des Wachstums

Vielfache, rudimentäre und niedrig organisierte Bildungen sind veränderlich

Ein in außerordentlicher Stärke oder Weise in irgendeiner Spezies entwickelter Teil hat, in Vergleich mit demselben Teile in verwandten Arten, eine große Neigung zur Veränderlichkeit

Spezifische Charaktere sind veränderlicher als Gattungscharaktere

Sekundäre Geschlechtscharaktere sind veränderlich

Verschiedene Arten zeigen analoge Abänderungen, so dass eine Varietät einer Spezies oft einen einer verwandten Spezies eigenen Charakter annimmt oder zu einigen von den Merkmalen einer früheren Stammart zurückkehrt

Zusammenfassung

KAPITEL 6 Schwierigkeiten der Theorie

Mangel oder Seltenheit vermittelnder Varietäten

Ursprung und Übergänge von Organismen mit eigentümlicher Lebensweise und Struktur

Organe von äußerster Vollkommenheit und Zusammengesetztheit

Übergangsweisen

Fälle von besonderer Schwierigkeit in Bezug auf die Theorie der natürlichen Selektion

Organe von anscheinend geringer Wichtigkeit von der natürlichen Selektion beeinflusst

Wie weit die Nützlichkeitstheorie richtig ist; wie Schönheit erzielt wird

Zusammenfassung des Kapitels; das Gesetz der Einheit des Typus und der Existenzbedingungen von der Theorie der natürlichen Selektion umfasst

KAPITEL 7 Verschiedene Einwände gegen die Theorie der natürlichen Selektion

KAPITEL 8 Instinkte

Vererbte Veränderungen der Gewohnheit und des Instinktes bei domestizierten Tieren

Spezielle Instinkte

Der Instinkt, Sklaven zu halten

Zusammenfassung

KAPITEL 9 Bastardbildung

Grade der Unfruchtbarkeit

Gesetze, welche die Unfruchtbarkeit der ersten Kreuzung und der Bastarde regeln

Ursprung und Ursachen der Unfruchtbarkeit erster Kreuzungen und der Bastarde

Wechselseitiger Dimorphismus und Trimorphismus

Bastarde und Blendlinge werden unabhängig von ihrer Fruchtbarkeit verglichen

Zusammenfassung des Kapitels

KAPITEL 10 Unvollständigkeit der geologischen Urkunden

Über die Zeitdauer nach Maßgabe der Ablagerung und Größe der Denudation

Armut unserer paläontologischen Sammlungen

Über die Abwesenheit zahlreicher Zwischenvarietäten in allen einzelnen Formationen

Plötzliches Auftreten ganzer Gruppen verwandter Arten

Plötzliches Erscheinen ganzer Gruppen verwandter Arten in den untersten fossilführenden Schichten

KAPITEL 11 Geologische ufeinanderfolge organischer Wesen

Erlöschen

Das fast gleichzeitige Wechseln der Lebensformen auf der ganzen Erdoberfläche

Über die Verwandtschaft erloschener Arten unter sich und mit den lebenden Formen

Über die Entwicklungsstufe alter Formen im Vergleich mit den noch lebenden

Über die Aufeinanderfolge derselben Typen innerhalb gleicher Gebiete während der späteren Tertiärperioden

Zusammenfassung des vorigen und diese Kapitels

KAPITEL 12 Geografische Verbreitung

Einzelne vermeintliche Schöpfungszentren

Verbreitungsmittel

Zerstreuung während der Eiszeit

Abwechselnder Eintritt der Eiszeit im Norden und Süden

KAPITEL 13 Geografische Verbreitung (Fortsetzung)

Süßwasserformen

Über die Bewohner ozeanischer Inseln

Geologie der Galapagos-Inseln

Abwesenheit von Batrachiern und Landsäugetieren auf ozeanischen Inseln

Beziehungen der Bewohner von Inseln zu denen des nächsten Festlandes

Zusammenfassung dieses und des vorigen Kapitels

KAPITEL 14 Gegenseitige Verwandtschaft organischer Wesen; Morphologie; Embryologie; Rudimentäre Organe

Klassifikation

Analoge Ähnlichkeiten

Natur der Verwandtschaften, welche die organischen Wesen verbinden

Morphologie

Entwicklung und Embryologie

Rudimentäre, atrophierte und abortive Organe

Zusammenfassung

KAPITEL 15 Allgemeine Wiederholung und Schluss

Instinkte

Geologie

Fußnoten

Teil A.2 Beiträge von Alfred Russel Wallace

KAPITEL 16 Brief an die Linnean Society 1858; Sarawak Essay 1855; Ternate Essay 1858

Unterlagen zur Sitzung der Linnean Society vom 1. Juli 1858 in London

Alfred Russel Wallace (Borneo im Februar 1855): Sarawak-Essay – Über das Gesetz, welches das Entstehen neuer Arten reguliert hat

Alfred Russel Wallace (Ternate im Februar 1858): Ternate-Essay – Über die Tendenz der Varietäten unbegrenzt von dem Originaltypus abzuweichen

Teil B: Heutige Sicht auf die Evolutionstheorie nach Darwin und Wallace – Themen aus Molekularbiologie, Ethologie, Immunologie und Ökologiez

KAPITEL 17 Gen- und Genomorganisation

Was ist ein Gen?

Der Genbegriff hat sich im Laufe der Zeit stark verändert

Mutationen treten spontan auf und sind ungerichtet

Die molekulare Ursache von Mutationen wurde zuerst bei Bakterien aufgeklärt

Gene der höheren Zellen sind sehr komplex

Entstehung von Vielfalt durch unterbrochene Gene – ein Paradigmenwechsel

Darwin hat doch recht

Die RNA ist das ursprüngliche „Protein“ – ein weiterer Paradigmenwechsel

Mutationen reichen vom Nukleotidaustausch bis zur Vervielfachung von Chromosomen

Springende Gene – wieder ein Paradigmenwechsel

Anpassungen können sehr schnell erfolgen

Hypothese: Genverdoppelung und Entstehung von Pseudogenen erhöhen die Geschwindigkeit der Anpassung

Die Entwicklungsbiologie gibt eine Menge an Informationen zur Phylogenie von Organismen preis

Bei Einzellern gehören Sexualität und Vermehrung nicht immer zusammen

Keimzellen sind erst nach dem Übergang vom Einzeller zum Mehrzeller entstanden

Keimbahntheorie – Keimzellen sind verantwortlich für unsere Unsterblichkeit

Literatur

KAPITEL 18 Ursprung des Lebens und Prinzipien der Evolution

Was ist Leben?

Erforschung der Anfänge des Lebens

Sag‘ niemals „nie“!

Replikation, Mutation und Darwinsche Optimierung

Was unterscheidet die Biologie von Physik und Chemie?

Wozu DNA und Proteine?

Die großen Übergänge der Evolution

Literatur

KAPITEL 19 Die Rolle der Entwicklungsbiologie für die Evolution

Einleitung

Entwicklungsgenetik – Wie Gene die Entwicklung steuern

Vergleichende Entwicklungsgenetik – Wie Gene ihre Funktionen ändern

Die Redundanz entwicklungsbiologischer Kontrollmechanismen

Schlussbemerkungen

Literatur

KAPITEL 20 Die Honigbiene – vom „intellektuellen Bienenstachel Darwins“ zum Musterfall der Evolutionsforschung

Die Selektion greift auf allen Ebenen an

Der Superorganismus – mehr als die Summe vieler Bienen

Die kollektive Intelligenz

Die besondere genetische Verwandtschaft unter den Honigbienen

KAPITEL 21 Der Bau von Hügelnestern bei Waldameisen – ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer erfolgreichen Besiedlung von Waldbiotopen

Literatur

Allgemeine Vorbemerkungen

Die Nesthügel der Waldameisen – klimatisierte Wohnburgen mit vielen Vorzügen

Schlussbemerkungen

Literatur

KAPITEL 22 Evolution und Immunität

Ilja Metschnikow – Begründer der zellulären Immunologie

Paul Ehrlich – Begründer der Serologie

Erste Anfänge der Serologie zum Nachweis stammesgeschichtlicher Verwandtschaften

Immunologie – eine Wissenschaft auf Basis der Prinzipien Darwins

Aufgaben des Immunsystems

Angeborene und erworbene Immunität

Je länger die Lebenszeit des Organismus, desto ausgefeilter und effektiver ist das Immunsystem

Evolution als Prinzip adaptiver Immunität

Wechselseitige Anpassung von Pathogenen und Immunsystem

Evolution des adaptiven Immunsystems

Schlussbemerkungen

Literatur

KAPITEL 23 Darwin und die Bryozoa: Porträt einer folgenreichen Beziehung

Einleitung

Der Tierstamm der Bryozoa

Vom Firth of Forth nach Tierra del Fuego

Die Reise der H.M.S. Beagle ist noch nicht zu Ende: Der Beitrag heutiger Bryozoenforschung zu Darwins Entstehung der Arten

Drei Beispiele aus laufender Forschung

Danksagung

Literatur

KAPITEL 24 Die K/T-Grenze und das große Sauriersterben

Literatur

KAPITEL 25 Angewandte Evolutionstheorie – Perspektive für den medizinischen Fortschritt

Die Suche nach der berühmten Nadel im Heuhaufen

Die Welt der Moleküle ist praktisch unendlich groß

Die Evolutionsstrategie erleichtert die Suche nach neuen Wirkstoffen

Die Natur hat die kombinatorische Chemie vor Milliarden von Jahren entwickelt: Aminosäuren und Peptidbindung

Die Evolutionsstrategie mathematisch betrachtet

Literatur

Teil C: Zur Geschichte der handelnden Wissenschaftler

KAPITEL 26 Biografie Charles Robert Darwin

Frühe Jahre

Die Weltreise mit der HMS Beagle (27. Dezember 1831–2. Oktober 1836)

Wissenschaftliche Erkenntnisse zur Geologie und Biologie

Arbeiten zur Geologie

Arbeiten zur Biologie

Allgemeine Bedeutung für Wissenschaft und Gesellschaft

Ehrungen

Literatur

KAPITEL 27 Alfred Russel Wallace – Bescheidener Entdecker der Evolutionstheorie

Bedeutung

Leben

Veröffentlichungen zur Evolutionstheorie

Weitere Auswirkungen

Ehrungen und Auszeichnungen

Literatur

KAPITEL 28 Die wissenschaftshistorische Bedeutung von Charles Darwin und Alfred Russel Wallace. Eine Notiz

Literatur

Teil D: Nachspann

KAPITEL 29 Ausblick: Darwins Erbe für die Zukunft

Darwin und die Umweltwissenschaften

Noch ein Erbe Darwins – die Biodiversitätsforschung

Mit Darwin vom Wissen zum Handeln

Literatur

Weiterführende Literatur

Glossar

Personenverzeichnis

Sachverzeichnis

Abbildungsnachweis

XVIII: McGregor Museum, University of Auckland, New Zealand; Deckblatt Kap. 1: Eric Isselée/Fotolia.com; Biogr. 1.1: Luis-Fernandez Garcia; Biogr. 1.5: Baseler Jahrbuch; EAbb. 1.1: Nickel, R., Schummer, A., Seiferle, E. (1975) Lehrbuch der Anatomie der Haustiere, Parey, Hamburg; Abb. E 1.1.1: Fabian Bolliger (Oberpepe); EAbb. 1.2.1: Charles Cron; EAbb. 1.3.1 bis 1.3.6: Walter Schön, Saulgau; EAbb. 1.4.1: Schmeil, O., Biologisches Unterrichtswerk: Ausgabe in Teilbänden. Tierkunde, Band 2, Quelle & Meyer; EAbb. 1.4.2: Luc Viatour; EAbb. 1.5.1: Davide Bolsi; Deckblatt Kap. 2: oben: Museum für Naturkunde, Berlin; unten: Darwin, C. (1839) Voyage of the Beagle, John Gould; EAbb. 2.1.1: Universitätsbibliothek Heidelberg, aus: Wahre Sturmhauben und Saeumchen (Callides verae et Frimbriatae) (Bd. 2, Taf. XXXVIII) Friedrich Heinrich Wilhelm Martini Neues systematisches Conchylien Cabinet, 12 Bde., Nürnberg; Gabriel Nikolaus Raspe, 1769–1829; EAbb. 2.2.1a: Andreas Trepte; EAbb. 2.2.1b: Thomé, W. (1885), Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera; Abb. E 2.2.1: Helga Kapp, Hamburg; Abb. E 2.2.2: Helga Kapp, Hamburg, Thomas Kieneke, Wilhelmshaven; EAbb. 2.3.1: Dietzel; EAbb. 2.4.1: Planetopia, F. Welter-Schultes; EAbb. 2.5.1: Darwin, C. (1839) Voyage of the Beagle, John Gould; EAbb. 2.6.1: Keulemans, J. G. in Dresser, H. E. (1871–1881) A History of the Birds of Europe, including all the species inhabiting the Western Palaearctic Region, volume 7 p.3, pl 454; EAbb. 2.6.2: US Wildlife; EAbb. 2.7.1: Senat Berlin, Pflanzenschutzamt; Rückseite Deckblatt Kap. 3: Royal Society London, Hopkins; EAbb. 3.1.1: Hannert, Jonathan Haas, Ofer Faigon; EAbb. 3.2.1: Hans Wilhelm Grömping; EAbb. 3.3.1: Alex Wild, Illinois; EAbb. 3.4.1: Vinceonare/Flickr; Deckblatt Kap. 4: David Iliff (Koala), Stefan Kraft (Schnabeltier), Bruce Pearson (Blauwal); EAbb. 4.1.1: Andreas Trepte; EAbb. 4.1.2: Sterr, Deutscher Alpenverein; EAbb. 4.1.3: Alves Gaspar; EAbb. 4.1.4: Sandilya Theuerkauf; EAbb. 4.2.1: Waelti/mediatime; EAbb. 4.2.2: Elke Freese; EAbb. 4.3.1: Christina Nicholson; EAbb. 4.4.1a/b: Andreas Trepte; EAbb. 4.4.2: Tony Ayling/Harper Collins; EAbb. 4.5.1: United States Fish and Wildlife Service, Art Sowls; EAbb. 4.6.1: Peter Rasch, Freiburg; EAbb. 4.6.2: Jeffrey Pippen; EAbb. 4.7: Adampauli; EAbb. 4.8.1: Robert Flogaus-Faust; EAbb. 4.9.1: Delphine Ménard; EAbb. 4.10.1: Aomorikuma; EAbb. 4.10.3: Jens Hoeg, Kopenhagen; EAbb. 4.10.4: Royal Society London; EAbb. 4.11.1: Gould, J. (1849) The Mammals of Australia; EAbb. 4.12.1: David Illif; EAbb. 4.12.2: Flagstaffotos; EAbb. 4.13.2: Hans Hillewaert, Oostende; EAbb. 4.14.1: Kamiktsurui, Tenchisui, Japan; EAbb. 4.15.1: Hans Hillewaert, Oostende; Abb. E 4.3.1: Stephen Marlett; Abb. E 4.3.2: El Denise Conrado; Deckblatt Kap. 5: AlfredWegener Institut, Bremerhaven; EAbb. 5.1.1: Haeckel, E. (1904) Kunstformen der Natur; EAbb. 5.1.2: Steinkern, Peter Möser; EAbb. 5.2.1: Stefan Neve; EAbb. 5.3.1: Zoo Frankfurt/Main; EAbb. 5.3.2: Brion Vibber; EAbb. 5.3.3: Darkros; EAbb. 5.4.1: Holt White (1894); EAbb. 5.4.2: Sannse; EAbb. 5.5.1: Lizandro Lancafilo; EAbb. 5.6.1: Matthias Forkel; EAbb. 5.6.2: Matthias Forkel; EAbb. 5.7.1: Sebastian Hoppe; EAbb. 5.8.1: Meyer’s Konversationslexikon, 6. Aufl., Foto: Hans Rudolf Wrede, Norderstedt; EAbb. 5.9.1: Zoologische Schausammlung, Universität Tübingen; EAbb. 5.10.1: Nesnad/Flickr; Abb. E 5.2.1: J. Gutt, Alfred Wegener Institut, Bremerhaven; Rückseite Deckblatt Kap. 6: Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel, Jan Steffen; Deckblatt Kap. 6: Woodwalker (Auge Uhu), Richard Bartz (Auge Waldschwebfliege), München, Moondigger (Versteinerter Baumstamm); EAbb. 6.1.1: Horst Helwig, Agentur Uwe Ohse; EAbb. 6.2.1: University of New Hampshire, USA; EAbb. 6.4.1: José Reynaldo da Fonseca; EAbb. 6.5.1: J. Christensen, Färöer Inseln; EAbb. 6.7.1: J.M. Garg; EAbb. 6.7.2: Peter Buchner, Land Salzburg; Abb. E 6.1.1: Paul Wrede/Florian Losch; Abb. E 6.1.2: Paul Wrede/Florian Losch; Abb. E 6.1.3: Paul Wrede/Florian Losch; Abb. E 6.1.4: Paul Wrede/Florian Losch; Abb. E 6.1.5: Paul Wrede/Florian Losch; Abb. E 6.1.6: Paul Wrede/Florian Losch; Abb. E 6.1.7: Paul Wrede/Florian Losch; Abb. E 6.1.8: Paul Wrede/Florian Losch; EAbb. 6.8.1: links: Hans Hillewaert, Oostende; rechts: Nn: Fossilien 24; EAbb. 6.8.2: Nn: Fossilien24; EAbb. 6.9.1: AndiHartl; EAbb. 6.10.1: Museum für Naturkunde Berlin, Oliver Coleman; EAbb. 6.11.1: Andreas Filz, Zoo Bernburg; EAbb. 6.12.1: Nn JJessen Photo; EAbb. 6.13.1a/b: Detlef Kramer, Botanischer Garten TU Darmstadt; EAbb. 6.14.1: Dieter Hess, Universität Stuttgart Hohenheim; EAbb. 6.14.2: Meeuse, B., Morris, S. (1984) Blumen-Liebe. Sexualität und Entwicklung der Pflanzen. Mit freundlicher Genehmigung des DuMont Buchverlag, Köln; EAbb. 6.15.1: Eric Erbe und Chris Pooley, USDA/ARS public; EAbb. 6.17.1: TomMeijer; EAbb. 6.18.1: Orchi; EAbb. 6.19.1: G. Gerlach, Botanischer Garten TU Darmstadt; EAbb. 6.20.1: Eckhard Lietzow; EAbb. 6.21.1: AlfredWegener Institut, Bremerhaven; EAbb. 6.21.2: Alfred Wegener Institut, Bremerhaven; EAbb. 6.21.3: Alfred Wegener Institut, Bremerhaven; EAbb. 6.21.4: RF Forschungschiffe, Faulhaber; Abb. E 6.2.1: Helmut Hass, Koblenz; EAbb. 6.22.1: BruceMarlin; Deckblatt Kap. 7: Reprinted by permission fromMacmillan Publishers Ltd: M. Pagel: Evolutionary biology: Polygamy and parenting, Nature, 424:23–24, copyright 2003; EAbb. 7.1.2: Birgit Luckwaldt, Altlandsberg; EAbb. 7.2.1: Universität Konstanz; EAbb. 7.2.2: Helmut Hass, Koblenz; EAbb. 7.2.3: Helmut Hass, Koblenz; EAbb. 7.2.4: Helmut Hass, Koblenz; EAbb. 7.3.1a: Rüdiger Kratz, St. Ingbert; EAbb. 7.4.1: Franz Xaver; EAbb. 7.4.2: Kevin C. Nixon; Abb. E 7.1.1: Gordon Dzemski, Dissertation Universität Flensburg; EAbb. 7.5.1: BBC, I&A Photo Library; EAbb. 7.5.3: Eduard Sola Vazquez; EAbb. 7.6.1: Stephan Höhne; EAbb. 7.6.2: Nigel; EAbb. 7.6.3: Nigel; EAbb. 7.6.4: Vaclav Cerambyx; EAbb. 7.8.1: Hans Hillewaert, Oostende; EAbb. 7.8.2: Hans Hillewaert, Oostende; EAbb. 7.8.3: Hans Hillewaert, Oostende; EAbb. 7.8.4: Totodu; EAbb. 7.9.1: Florian Losch/PaulWrede; EAbb. 7.10.1: Aaron Logan; EAbb. 7.11.1: Linton, J.R., Soloff, B.L. (1964) The physiology of the brood pouch of the male seahorse Hippocampus erectus. Bulletin Marine Science 14, 45–61; EAbb. 7.12.1: Peter Halasz, Melbourne Museum; EAbb. 7.13.1: Tardent, P. (2005) Meeresbiologie, eine Einführung. Mit freundlicher Genehmigung des Georg Thieme Verlag, Stuttgart; EAbb. 7.14.1: Stan Shebs; EAbb. 7.14.2: Albert Kok; EAbb. 7.15.1: Haeckel, E. (1904) Kunstformen der Natur; EAbb. 7.16.1: Darwin, C. (1881) Das Bewegungsvermögen der Pflanzen, übersetzt von J. Victor Carus; Abb. E 7.2.1: André Karwatha; Abb. E 7.2.2: Florian Losch/PaulWrede; Rückseite Deckblatt Kap. : Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung, Frankfurt; Deckblatt Kap. 8: Humboldt Universität zu Berlin, Biologie, Lehrsammlung (Tafel), HOBOS-team Würzburg (Fotografien); EAbb. 8.1.1: Friedrich Böhringer; EAbb. 8.1.2: SamJost; EAbb. 8.2.1: Dave Menke; EAbb. 8.3.1: Marji Kibby, University of Newcastle, Australia; EAbb. 8.4.1: Pablo Leataud; EAbb. 8.5.1: Österreichischer Rundfunk; EAbb. 8.6.1: EFabre.net; EAbb. 8.7.1: Garinger; EAbb. 8.7.2: Richard Bartz, München; EAbb. 8.7.3: J.K. Lindsey; EAbb. 8.8.1: Kurt Hirschel, MJ@hist-net.de; EAbb. 8.9.1: Jürgen Tautz, Würzburg; EAbb. 8.10.1: Jürgen Tautz, Würzburg; EAbb. 8.10.2: Jürgen Tautz, Würzburg; EAbb. 8.11.1: AlexWild; EAbb. 8.12.1: GregHume; Deckblatt Kap. 9: Dr. Rubén Alcázar, MPI Züchtungsforschung, Köln; EAbb. 9.2.1: Andreas Regner; EAbb. 9.2.2: Arthur Brühlmeier, Schweiz; EAbb. 9.3.1: Robert Flogaus-Faust; EAbb. 9.4.1: Meemelink (Bild Nr. 1904); EAbb. 9.6.1: AndreasRegner; EAbb. 9.7.1: ChristianHummert (Ixitixl); EAbb. 9.8.1: Matt Lavin; EAbb. 9.8.2: Sten Rasbak; EAbb. 9.9.1: Lukas Lorenz; Deckblatt Kap. 10: Geologische Bundesanstalt Wien; EAbb. 10.1.1: Michael Maggs; Abb. E 10.3.1: Michael Maggs; EAbb. 10.2.1: Michael Maggs; EAbb. 10.2.2: NASA Earth Observatory, Jesse Allen; EAbb. 10.2.3: Statistics Canada; EAbb. 10.3.1: Tomasz Kuran; EAbb. 10.3.2: Hanhil; EAbb. 10.4.1: Haus der Natur, Cismar; EAbb. 10.5.1: Museum für Naturkunde, Berlin; EAbb. 10.6.1: Museum für Naturkunde, Berlin, Kunkel; EAbb. 10.6.2: Daniel CD; EAbb. 10.7.1: Aquarium Opencage; EAbb. 10.7.3: Kerry Cupit, Chris Shields; EAbb. 10.8.1: Museum für Naturkunde, Berlin, Andreas Kunkel; Deckblatt Kap. 11: Österreich Bundesanstalt für Geologie, Wien; EAbb. 11.1.1: United States Geological Survey; EAbb. 11.2.1: Ryan Sommer; EAbb. 11.2.2: Natural History Museum Wuhan, China; EAbb. 11.3.1: LadyofHats; EAbb. 11.4.1: Zoologisk Museum, Kopenhagen; EAbb. 11.4.2: Zoologisk Museum, Copenhagen; EAbb. 11.5.1: Haus der Natur, Cismar; EAbb. 11.6.1: Xocolatl; EAbb. 11.7.1: Zoologisk Museum, Copenhagen; Abb. E 11.2.1: Paul Wrede/Florian Losch; EAbb. 11.8.1: Meyers Lexikon 1888; EAbb. 11.8.2: James Leupold; EAbb. 11.9.1: Nobumichi Tamura; EAbb. 11.9.2: Museum für Naturkunde Berlin; EAbb. 11.10.1: H. Raab; EAbb. 11.11.1: Haeckel, E. (1904) Kunstformen der Natur; EAbb. 11.12: Hadal; Deckblatt Kap. 12: Museum Niederwenigen (aus Vjaceslav E. Scelinskij et al.; oben links); Roland Kräußel, Deutscher Alpenverein (oben rechts); Ralph J. Scotese (unten links); Jeff de Longe (unten rechts); Abb. E 12.1.1: aus: Futuyma, D. (2009) Evolution, with kind permission of Palgrave MacMillan; EAbb. 12.1.1: J. und K. Hollingsworth; EAbb. 12.1.2: Zoo Dortmund; EAbb. 12.1.3: Chris Fryer; EAbb. 12.1.4: Tripalbum; EAbb. 12.1.5: NASA’s Air SAR 2004 Campaign; EAbb. 12.2.1: Jiri Bohdal; EAbb. 12.2.2: Jiri Bohdal; EAbb. 12.3.1: J.C.W. Folmer, North Carolina State University Raleigh; EAbb. 12.4.1: H.Weihe; EAbb. 12.5.1: Samuel Furrer, Zoo Zürich; EAbb. 12.6.1: J. Patrick Fischer; EAbb. 12.7.1: Staffan Vilcans (fotografiert im Zoo von Kolmarden, Schweden); EAbb. 12.7.2: Kalumet; EAbb. 12.8.1: Michael Beckenkamp; EAbb. 12.9.1: Claudia Pelzer; EAbb. 12.9.2: Andi Ploß; EAbb. 12.10.1: PhilippKurlapski; EAbb. 12.10.2: Naumann, J. A. (1897) Naturgeschichte der Vögel Mitteleuropas: Band II, Tafel 9, Gera; EAbb. 12.11.1: Eduard Germann; EAbb. 12.12.1: Michael Pidwirny, United States Government; EAbb. 12.13.1: Andreas Glock; EAbb. 13.1.1: Codman; EAbb. 13.2.1: Haus der Natur, Cismar; EAbb. 13.3.1: Udo Schmidt; EAbb. 13.5.1: James M. Phelps; EAbb. 13.6.1: Haus der Natur, Cismar; EAbb. 13.6.2: Haus der Natur, Cismar; EAbb. 13.6.3: Haus der Natur, Cismar; EAbb. 13.6.4: Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Gittenberger, E. et al.: Biogeography: Molecular trails from hitch-hiking snails Nature 239, 409, copyright 2006; EAbb. 13.7.1: Moritz Renn; EAbb. 13.7.2: Pinguin Flickr; EAbb. 13.7.3: PutneyMark; Abb. E 13.1.1: Teresa Zuberbühler (www.starfish.ch); Abb. E 13.1.2: Teresa Zuberbühler (www.starfish.ch); Abb. E 13.2.1: K. Maximilian Dörrbecker und Christophe Cagé; EAbb. 13.8.1: Haus der Natur, Cismar; EAbb. 13.9.1: J. Sullivan, San Diego Zoo; EAbb. 13.9.2: Mdf; EAbb. 13.9.3: Haeckel, E. (1904) Kunstformen der Natur; EAbb. 13.10.1: Harald Berger; EAbb. 13.10.2: André Karwarthaka; EAbb. 14.1.1: Stan Shebs; EAbb. 14.3.2: Christian Schröder, Stuttgart; EAbb. 14.4.1: Curtis’s Botanical Magazine Vol. 63 (N.S. 10) plate 3514 (1831); EAbb. 14.4.2: Edwards Botanical Register; EAbb. 14.5.1a: Dalholl; EAbb. 14.5.1b: Maarten Sepp; EAbb. 14.5.1c: Frank Ensinger, Mannheim; EAbb. 14.5.1d: Oak Hill; EAbb. 14.5.1e: Lumbar; EAbb. 14.5.1f: Marla Robb; EAbb. 14.5.1g: Thinjnam Girija; EAbb. 14.5.1i: Hicker; EAbb. 14.6.2: Fritz Geller-Grimm, Museum Wiesbaden; EAbb. 14.7.1a: Kim Garwood; EAbb. 14.7.1b: W. Haber; EAbb. 14.7.2: Chris Jiggins; EAbb. 14.7.3: Chris Jiggins, Malharino et al. 2005; EAbb. 14.7.4: Bates, H. W. (1862) Contributions to an insect fauna of the Amazon Valley. Lepidoptera: Heliconidae. Trans. Linn. Soc. 23:495–566; Abb. E 14.1.1: John Sullivan; Abb. E 14.1.2: Alves Gaspar; Abb. E 14.1.3: Brandstetter, Österreich; EAbb. 14.8.1: Nattfodd; EAbb. 14.9.1: J.J. Harrison; Abb. E 14.3.1: Humboldt Universität Berlin; Abb. E 14.3.2a: George von Dassow, University of Washington; Abb. E 14.3.2b: Get a huge tank (www.getahugetank.com); Abb. E 14.3.3a: Bruno Vellutini, Sao Paulo; Abb. E 14.3.3b: Hillewaert, Oostende; Abb. E 14.4.1: Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Ochman, H. et al., Lateral gene transfer and the nature of bacterial innovation, Nature, 405, 299–304, copyright 2000; EAbb. 14.10.1: Claude Galand; EAbb. 14.10.2: Angus McLellan; EAbb. 14.11.1: Jean Tosti; EAbb. 14.12.1: Dassow; EAbb. 14.12.2: Alfred Wegener Institut Bremerhaven; EAbb. 14.12.3: Uwe Kils, Flensburg; EAbb. 14.13.1: B. Renke, Herten; Abb. E 15.1.1: Paul Wrede/Florian Losch; Abb. E 15.1.2: Paul Wrede/Florian Losch; Abb. 16.1: Andreas Trepte; Abb. 16.2: Steve Maslowski, United States Fish &Wildlife; Abb. 16.3: Simon Coombs; Abb. 16.4: Allan Seccombe, Burghardt Collection; Abb. 16.5: Bram Breure; Abb. 16.6: Sarefo; Abb. 16.7: Museum Serangga dan Taman Kupu, Indonesien; Abb. 16.8: J.R. Buddrich; Abb. 16.9: Bruno Wilbert, Innovations-report; Abb. 16.10: Patrick Bürgler; Deckblatt Kap. 17: Marc Lieberman (Crick) Richard Wheeler (DNA Modell); Abb. 17.2: Paul Wrede/Florian Losch; Abb. 17.3: PaulWrede/Florian Losch; Biogr.17.2: Malte Ahrens, Ernst-Peter Fischer; Biogr 17.4: Phil Sharp, MIT; Abb. 17.4: nach B. Alberts et al. 2007; Abb. 17.5: Allen Gathman, South East Missouri State University; Abb. 17.6: Florian Losch; Abb. 17.7: Florian Losch; Abb. 17.8: Florian Losch; Abb. 17.9: Sam Fentress; Abb. 17.11a,b: Olaf Leillinger; Abb. 17.15: Humboldt Universität, Zoologische Sammlung; Abb. 17.16a: Ralf Wagner, Düsseldorf; Abb. 17.16b: micrographia.com; Abb. 21.4: aus: Kirchner, W. (2007) Die Ameisen: Biologie und Verhalten, 2. Aufl., mit freundlicher Genehmigung des Verlags C. H. Beck, München; Abb. 22.4: Reprinted by permission from Macmillan Publishers Ltd: Litman, G.W. et al., Reconstructing immune phylogeny: new perspectives, Nature Reviews Immunology 5, 866–879, copyright 2005; Abb. 23.2: C. Lüter, Museum für Naturkunde, Berlin; Abb. 23.6: Natural History Museum London; Abb. 25.6: mit freundlicher Genehmigung von The M.C. Escher Company B.V; Deckblatt Kap. 29: Museum für Naturkunde, Berlin.

Im Abbildungsnachweis nicht erwähnte Abbildungen stammen von den Herausgebern bzw. Autoren, oder unterliegen der Gemeinfreiheit bzw. der Public Domain.

Autorenverzeichnis

Jörg Fritz

Museum für Naturkunde

Leibniz Institut für Forschung zur Evolution und Biodiversität an der Humboldt Universität zu Berlin

Invalidenstraße 43

10115 Berlin

Walter Kirchner

Schmithofer Str. 51

52076 Aachen

Ulrich Kutschera

Universität Kassel

Institut für Biologie

Abt. Pflanzenphysiologie & Evolutionsbiologie

Heinrich-Plett-Str. 40

34109 Kassel

Reinhold Leinfelder

Freie Universität Berlin

Institut für Geologische Wissenschaften

Fachrichtung Paläontologie

Malteser Str. 74–100, Haus D

12249 Berlin

Hans-Jörg Rheinberger

Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte

Boltzmannstraße 22

14195 Berlin

Gisbert Schneider

ETH Zürich

Institut für Pharmazeutische Wissenschaften

Wolfgang-Pauli-Straße 10

8093 Zürich

Schweiz

Joachim Scholz

Forschungsinstitut Senckenberg

Senckenberganlage 25

60325 Frankfurt am Main

Peter Schuster

Institut für Theoretische Chemie der Universität Wien

Währingerstraße 17

1090 Wien

Österreich

Ralf J. Sommer

Max-Planck-Institut für Entwicklungsbiologie

Abteilung Evolutionsbiologie

Spemannstraße 35–39

72076 Tübingen

Mary E. Spencer Jones

Natural History Museum

Zoology Department

Zoology Higher Invertebrates Curation

Cromwell Road

London SW7 5BD

Großbritannien

Jürgen Tautz

BEEgroup, Biozentrum

Universität Würzburg

Am Hubland

97074 Würzburg

Peter Walden

Charité Universitätsmedizin Berlin

Charité Campus Mitte

Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie

Abteilung Tumorimmunologie

Charitéplatz 1

10117 Berlin

Paul Wrede

Charité Universitätsmedizin Berlin

Charité Campus Benjamin Franklin

Molekularbiologie und Bioinformatik

Arnimallee 22

14195 Berlin

Saskia Wrede

Südwestkorso 8A

12161 Berlin

Die Kolonien bildende Kugelalge Volvox globator

Ursachen der Veränderlichkeit – Wirkungen der Gewohnheit und des Gebrauchs und Nichtgebrauchs der Teile – Korrelative Abänderung – Vererbung – Charaktere domestizierter Varietäten – Schwierigkeit der Unterscheidung zwischen Varietäten und Arten – Ursprung kultivierter Varietäten von einer oder mehreren Arten – Zahme Tauben, ihre Verschiedenheiten, ihr Ursprung – Früher befolgte Grundsätze bei der Züchtung und deren Folgen – Planmäßige und unbewusste Züchtung – Unbekannter Ursprung unserer kultivierten Rassen – Günstige Umstände für das Züchtungsvermögen des Menschen

Man kennt keinen Fall, dass ein veränderlicher Organismus im Kulturzustand aufgehört hätte zu variieren. Unsere ältesten Kulturpflanzen, wie der Weizen z. B., geben noch immer neue Varietäten, und unsere ältesten Haustiere sind noch immer rascher Umänderung und Veredelung fähig.

Wenn wir die Individuen einer Varietät oder Untervarietät unserer älteren Kulturpflanzen und Tiere vergleichen, so fällt vor allem eines auf: dass sie gewöhnlich mehr voneinander abweichen, als die einer Art oder Varietät im Naturzustand. Erwägen wir nun die ungeheure Verschiedenartigkeit der Pflanzen und Tiere, welche kultiviert und domestiziert worden sind und welche zu allen Zeiten unter den verschiedensten Klimaten und Behandlungsweisen abgeändert haben, so werden wir zum Schlusse gedrängt, dass diese große Veränderlichkeit unserer Kulturerzeugnisse die Wirkung davon ist, dass die Lebensbedingungen minder einförmig und von denen der natürlichen Stammarten etwas abweichend gewesen sind. Auch hat, wie mir scheint, ANDREW KNIGHTS Meinung, dass diese Veränderlichkeit zum Teil mit Überfluss an Nahrung zusammenhänge, einige Wahrscheinlichkeit für sich. Es scheint ferner klar zu sein, dass die organischen Wesen einige Generationen hindurch den neuen Lebensbedingungen ausgesetzt sein müssen, umein merkliches Maß von Veränderung an ihnen auftreten zu lassen, und dass, wenn ihre Organisation einmal abzuändern begonnen hat, sie gewöhnlich durch viele Generationen abzuändern fortfährt. Man kennt keinen Fall, dass ein veränderlicher Organismus im Kulturzustand aufgehört hätte zu variieren. Unsere ältesten Kulturpflanzen, wie der Weizen z. B., geben noch immer neue Varietäten, und unsere ältesten Haustiere sind noch immer rascher Umänderung und Veredelung fähig.

Soviel ich nach langer Beschäftigung mit dem Gegenstande zu urteilen vermag, scheinen die Lebensbedingungen auf zweierlei Weise zu wirken: direkt auf den ganzen Organismus oder nur auf gewisse Teile, und indirekt durch Affektion (Zustandsänderung) der Reproduktionsorgane. In Bezug auf die direkte Einwirkung müssen wir im Auge behalten, dass in jedem Falle, wie Professor WEISMANN (Biografie 1.1) vor Kurzem betont hat und wie ich in meinem Buche, das Variieren im Zustand der Domestikation1) gelegentlich gezeigt habe, zwei Faktoren tätig sind: nämlich die Natur des Organismus und die Natur der Bedingungen. Das erstere scheint bei Weitem das Wichtigere zu sein. Denn nahezu ähnliche Variationen entstehen zuweilen, soviel sich urteilen lässt, unter unähnlichen Bedingungen; und auf der anderen Seite treten unähnliche Abänderungen unter Bedingungen auf, welche nahezu gleichförmig zu sein scheinen.

Die Wirkungen auf die Nachkommen sind entweder bestimmte oder unbestimmte. Sie können als bestimmte angesehen werden, wenn alle oder beinahe alle Nachkommen von Individuen, welche während mehrerer Generationen gewissen Bedingungen ausgesetzt gewesen sind, in demselben Maße modifiziert werden. Es ist außerordentlich schwierig, in Bezug auf die Ausdehnung der Veränderungen, welche in dieser Weise bestimmt herbeigeführt worden sind, zu irgendeinem Schlusse zu gelangen. Kaum ein Zweifel kann indes über viele unbedeutende Abänderungen bestehen: wie Größe infolge der Menge der Nahrung, Farbe infolge der Art der Nahrung, Dicke der Haut und des Haares infolge des Klimas usw. Jede der endlosen Varietäten, welche wir im Gefieder unserer Hühner sehen, muss ihre bewirkende Ursache gehabt haben: und wenn eine und dieselbe Ursache gleichmäßig eine lange Reihe von Generationen hindurch auf viele Individuen einwirken würde, so würden auch wahrscheinlich alle in derselben Art modifiziert werden. Solche Tatsachen, wie die komplizierten und außerordentlichen Auswüchse, welche unveränderlich der Einimpfung einesminutiösen Tröpfchens Gift von einem Gall-Insekt folgen, zeigen uns, was für eigentümliche Modifikationen bei Pflanzen aus einer chemischen Änderung in der Natur des Saftes resultieren können.

Unbestimmte Variabilität ist ein viel häufigeres Resultat veränderter Bedingungen als bestimmte Variabilität und hat wahrscheinlich bei der Bildung unserer Kulturrassen eine bedeutungsvollere Rolle gespielt. Wir finden unbestimmte Variabilität in den endlosen unbedeutenden Eigentümlichkeiten, welche die Individuen einer und derselben Art unterscheiden und welche nicht durch Vererbung von einer der beiden elterlichen Formen oder von irgendeinem entfernteren Vorfahren erklärt werden können. Selbst stark markierte Verschiedenheiten treten gelegentlich unter den Jungen einer und derselben Brut auf und bei Sämlingen aus derselben Frucht. In langen Zeiträumen erscheinen unter Millionen von Individuen, welche in demselben Lande erzogen und mit beinahe gleichem Futter ernährt wurden, so stark ausgesprochene Strukturabweichungen, dass sie Monstrosität genannt zu werden verdienen; Monstrositäten können aber durch keine bestimmte Trennungslinie von leichteren Abänderungen geschieden werden. Alle derartigen Strukturveränderungen, mögen sie nun äußerst unbedeutend oder scharf markiert sein, welche unter vielen zusammenlebenden Individuen erscheinen, können als die unbestimmten Einwirkungen der Lebensbedingungen auf einen jeden individuellen Organismus angesehen werden. In beinahe derselben Weise, wie eine Erkältung verschiedene Menschen nicht in einer bestimmten Weise affiziert, indem sie je nach dem Zustand ihres Körpers oder ihrer Konstitution Husten oder Schnupfen, Rheumatismus oder Entzündung verschiedener Organe verursacht.

In Bezug auf das, was ich indirekte Wirkung veränderter Bedingungen genannt habe, nämlich Abänderungen durch Affektion des Fortpflanzungssystems, können wir folgern, dass hierbei die Variabilität zum Teil Folge der Tatsache ist, dass dieses System äußerst empfindlich gegen jede Veränderung der Bedingungen ist, zum Teil hervorgerufen wird durch die Ähnlichkeit, welche, wie KÖLREUTER (Biografie 1.2) und andere bemerkt haben, zwischen der einer Kreuzung bestimmter Arten folgenden und der bei allen unter neuen und unnatürlichen Bedingungen aufgezogenen Pflanzen und Tieren beobachtete Variabilität besteht.

Viele Tatsachen beweisen deutlich, wie außerordentlich empfänglich das Reproduktivsystem für sehr geringe Veränderungen in den umgebenden Bedingungen ist. Nichts ist leichter, als ein Tier zu zähmen, und wenige Dinge sind schwieriger, als es in der Gefangenschaft zu einer freiwilligen Fortpflanzung zu bringen, selbst wenn die Männchen und Weibchen bis zur Paarung kommen. Wie viele Tiere wollen sich nicht fortpflanzen, obwohl sie schon lange fast frei in ihrem Heimatlande leben!Man schreibt dies gewöhnlich, aber irrtümlich, einem entarteten Instinkte zu. Viele Kulturpflanzen gedeihen in der äußersten Kraftfülle, und setzen doch nur sehr selten oder auch nie Samen an! In einigenwenigen solchen Fällen hat man entdeckt, dass eine ganz unbedeutende Veränderung, wie etwas mehr oder weniger Wasser zu einer gewissen Zeit des Wachstums, für oder gegen die Samenbildung entscheidend wird. Ich kann hier nicht in die zahlreichen Einzelheiten eingehen, die ich über diese merkwürdige Frage gesammelt und an einem anderen Orte veröffentlicht habe; um aber zu zeigen, wie eigentümlich die Gesetze sind, welche die Fortpflanzung der Tiere in Gefangenschaft bedingen, will ich erwähnen, dass Raubtiere selbst aus den Tropengegenden sich bei uns auch in Gefangenschaft ziemlich gern fortpflanzen, mit Ausnahme jedoch der Sohlengänger oder der Familie der bärenartigen Säugetiere, welche nur selten Junge erzeugen; wogegen fleischfressende Vögel nur in den seltensten Fällen oder fast niemals fruchtbare Eier legen. Viele ausländische Pflanzen haben ganz wertlosen Pollen, genau in demselben Zustand, wie die unfruchtbarsten Bastardpflanzen. Wenn wir auf der einen Seite Haustiere und Kulturpflanzen oft selbst in schwachem und krankem Zustand sich in der Gefangenschaft ganz ordentlich fortpflanzen sehen, während auf der anderen Seite jung eingefangene Individuen, vollkommen gezähmt, langlebig und kräftig (wovon ich viele Beispiele anführen kann), aber in ihrem Reproduktivsystem infolge nicht wahrnehmbarer Ursachen so tief beeinflusst erscheinen, dass dasselbe nicht fungiert, so dürfen wir uns nicht darüber wundern, dass dieses System, wenn es wirklich in der Gefangenschaft in Tätigkeit tritt, dann in nicht ganz regelmäßiger Weise fungiert und eine Nachkommenschaft erzeugt, welche von den Eltern etwas verschieden ist. Ich will noch hinzufügen, dass, wie einige Organismen (wie die in Kästen gehaltenen Kaninchen und Frettchen) sich unter den unnatürlichsten Verhältnissen fortpflanzen (was nur beweist, dass ihre Reproduktionsorgane nicht betroffen sind), so auch einige Tiere und Pflanzen der Domestikation oder Kultur widerstehen und nur sehr gering, vielleicht kaum stärker als im Naturzustand, variieren.

Mehrere Naturforscher haben behauptet, dass alle Abänderungenmit dem Akte der sexuellen Fortpflanzung zusammenhängen. Dies ist aber sicher ein Irrtum; denn ich habe in einem anderen Werke eine lange Liste von Spielpflanzen (Sporting plants) mitgeteilt; Gärtner nennen Pflanzen so, welche plötzlich eine einzelne Knospe produzierten, welche einen neuen und von dem der übrigen Knospen derselben Pflanze oft sehr abweichenden Charakter annehmen. Solche Knospenvariationen wie man sie nennen kann, kann man durch Pfropfen, Senker usw., zuweilen auch mittels Samen fortpflanzen. Sie kommen in der Natur selten, im Kulturzustand aber durchaus nicht selten vor. Wie man weiß, dass eine einzelne Knospe unter den vielen Tausenden Jahr auf Jahr unter gleichförmigen Bedingungen auf demselben Baume entstehenden plötzlich einen neuen Charakter annimmt und dass Knospen auf verschiedenen Bäumen, welche unter verschiedenen Bedingungen wachsen, zuweilen beinahe die gleiche Varietät hervorgebracht haben, – z. B. Knospen auf Pfirsichbäumen, welche Nektarinen erzeugen, und Knospen auf gewöhnlichen Rosen, welche Moosrosen hervorbringen, – so sehen wir auch offenbar, dass die Natur der Bedingungen für die Bestimmung der besonderen Form der Abänderung von völlig untergeordneter Bedeutung ist im Vergleich zur Natur des Organismus, und vielleicht von nicht mehr Bedeutung als die Natur des Funkens für die Bestimmung der Art der Flammen ist, wenn er eine Masse brennbarer Stoffe entzündet.

Aus den von HEUSINGER gesammelten Tatsachen geht hervor, dass auf weiße Schafe und Schweine gewisse Pflanzen schädlich einwirken, während dunkelfarbige nicht beeinflusst werden.

Bei Tieren hat der vermehrte Gebrauch oder Nichtgebrauch der Teile einen noch bemerkbareren Einfluss gehabt;

Kein Züchter ist darüber im Zweifel, wie groß die Neigung zur Vererbung ist; „Gleiches erzeugt Gleiches“ ist sein Grundglaube, und nur theoretische Schriftsteller haben dagegen Zweifel erhoben.

Veränderte Gewohnheiten bringen eine erbliche Wirkung hervor, wie z. B. die Versetzung von Pflanzen aus einem Klima ins andere deren Blütezeit ändert. Bei Tieren hat der vermehrte Gebrauch oder Nichtgebrauch der Teile einen noch bemerkbareren Einfluss gehabt; so habe ich bei der Hausente gefunden, dass die Flügelknochen leichter und die Beinknochen schwerer im Verhältnis zum ganzen Skelette sind als bei der wilden Ente; und diese Veränderung kann man getrost dem Umstande zuschreiben, dass die zahme Ente weniger fliegt und mehr geht, als es diese Entenart im wilden Zustand tut. Die erbliche stärkere Entwicklung der Euter bei Kühen und Ziegen in solchen Gegenden, wo sie regelmäßig gemolken werden, im Verhältnisse zu denselben Organen in anderen Ländern, wo dies nicht der Fall ist, ist ein anderer Beleg für die Wirkungen des Gebrauchs. Es gibt keine Art von unseren Haus-Säugetieren, welche nicht in dieser oder jener Gegend hängende Ohren hätte; es ist daher die zu dessen Erklärung vorgebrachte Ansicht, dass dieses Hängendwerden der Ohren vom Nichtgebrauch der Ohrmuskeln herrühre, weil das Tier nur selten durch drohende Gefahren beunruhigt werde, ganz wahrscheinlich (Erläuternde Abbildungen 1.1).

Viele Gesetze regeln die Abänderung, von welchen einige wenige sich dunkel erkennen lassen, und welche nachher noch kurz erörtert werden sollen. Hier will ich nur auf das hinweisen, was man Korrelation des Abänderns nennen kann. Wichtige Veränderungen in Embryo oder Larve werden wahrscheinlich auch Veränderungen im reifen Tiere nach sich ziehen. Bei Monstrositäten sind die Wechselbeziehungen zwischen ganz verschiedenen Teilen des Körpers sehr sonderbar, und ISIDORE GEOFFROY SAINTHILAIRE (Biografie 1.3) führt davon viele Belege in seinem großen Werke an. Züchter glauben, dass lange Beine beinahe immer auch von einem verlängerten Kopfe begleitet werden.

Einige Fälle von Korrelation erscheinen ganz wunderlicher Art; so, dass ganz weiße Katzen mit blauen Augen gewöhnlich taub sind2); Mr. TAIT hat indessen vor Kurzem angegeben, dass dies auf die Männchen beschränkt ist. Farbe und Eigentümlichkeiten der Konstitution stehen miteinander in Verbindung, wovon sich viele merkwürdige Fälle bei Pflanzen und Tieren anführen ließen (Erläuterung 1.1).

EAbb. 1.1.1 Linker Ohrmuschelknorpel vom Hund, Schwein, Pferd und Rind nach Abtragung des Hautüberzuges (nach Schmidt, 1902). Wichtigste Bezeichnungen sind hier erklärt: (1) Muschelrand, ist nicht eingerollt, sondern ausgezogen und umrandet, (4) die flächenhafte Scapha.

EAbb. 1.1.2 Äußerer Gehörgang und Mittelohr eines Hundes mit Stehohr (Deutscher Schäferhund), dargestellt an einem etwas schief geführten Querschnitt mit der Ansicht von hinten. (1) Hinterfläche des Ohrmuschelknorpels, (2) geöffneter knorpeliger Teil des äußeren Gehörganges, (5) Felsenbein.

EAbb. 1.1.3 Querschnitt durch das rechte Außen- und Mittelohr eines Hundes mit Hängeohr, Ansicht von vorne. (A) knorpeliger und (B) knöcherner Gehörgang mit (a) Ohrmuschel, (b) an den sich der absteigende (c) sowie der horizontale Teil des äußeren Gehörganges anschließt.

Abb. E 1.1.1 Weiße Katze mit unterschiedlichen Irisfarben.

Aus den von HEUSINGER3) gesammelten Tatsachen geht hervor, dass auf weiße Schafe und Schweine gewisse Pflanzen schädlich einwirken, während dunkelfarbige nicht affiziert (beeinflusst) werden.

Professor WYMAN hat mir kürzlich einen sehr belehrenden Fall dieser Art mitgeteilt. Auf seine an einige Farmer in Virginien gerichtete Frage, woher es komme, dass alle ihre Schweine schwarz seien, erhielt er zur Antwort, dass die Schweine die Farbwurzel (Lachnanthes) fräßen, diese färbe ihre Knochen rosa und mache, außer bei den schwarzen Varietäten derselben, die Hufe abfallen; einer der Crackers (d. h. der Virginia-Ansiedler) fügte hinzu: „wir wählen die schwarzen Glieder eines Wurfes zum Aufziehen aus, weil sie allein Aussicht auf Gedeihen geben.“ Unbehaarte Hunde haben unvollständiges Gebiss; von lang- oder grobhaarigen Wiederkäuern behauptet man, dass sie gern lange oder viele Hörner bekommen; Tauben mit Federfüßen haben eine Haut zwischen ihren äußeren Zehen; kurz-schnäbelige Tauben haben kleine Füße, und die mit langen Schnäbeln große Füße. Wenn man daher durch Auswahl geeigneter Individuen von Pflanzen und Tieren für die Nachzucht irgendeine Eigentümlichkeit derselben steigert, so wird man fast sicher, ohne es zu wollen, diesen geheimnisvollen Gesetzen der Korrelation gemäß noch andere Teile der Struktur mit abändern (Erläuternde Abbildungen 1.2).

Die Resultate der mancherlei entweder unbekannten oder nur undeutlich verstandenen Gesetze der Variation sind außerordentlich verwickelt und vielfältig. Es ist wohl der Mühe wert, die verschiedenen Abhandlungen über unsere alten Kulturpflanzen, wie Hyazinthen, Kartoffeln, selbst Dahlien usw., sorgfältig zu studieren, und es ist wirklich überraschend zu sehen, wie endlos die Menge von einzelnen Verschiedenheiten in der Struktur und Konstitution ist, durch welche alle ihre Varietäten und Subvarietäten unbedeutend voneinander abweichen. Ihre ganze Organisation scheint plastisch geworden zu sein, um bald in dieser und bald in jener Richtung sich etwas von dem elterlichen Typus zu entfernen.

Nicht-erbliche Abänderungen sind für uns ohne Bedeutung. Aber schon die Zahl und Mannigfaltigkeit der erblichen Abweichungen in dem Bau des Körpers, sei es von geringer oder von beträchtlicher physiologischer Wichtigkeit, ist endlos. Dr. PROSPER LUCAS’4) Abhandlung, in zwei starken Bänden, ist das Beste und Vollständigste, was man darüber hat.

EAbb. 1.2.1 Lachnanthes caroliana „Redroot“ aus Polk County, FL, ruft schädliche Wirkungen als Nahrung bei den nichtschwarzen Varietäten des Hausschweins hervor.

Kein Züchter ist darüber im Zweifel, wie groß die Neigung zur Vererbung ist; „Gleiches erzeugt Gleiches“ ist sein Grundglaube, und nur theoretische Schriftsteller haben dagegen Zweifel erhoben.Wenn aber seltene und fremdartige Abweichungen der Körperbildung sich wirklich vererben, so werden minder fremdartige und ungewöhnliche Abänderungen um so mehr als erblich zugestanden werden müssen. Ja, vielleicht wäre die richtigste Art die Sache anzusehen die, dass man jedweden Charakter als erblich und die Nichtvererbung als Anomalie betrachtete.