ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTES ADAPTADOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Dr. David Sanz Rivas

Dr. Raúl Reina Vaíllo

Diseño de cubierta: Rafael Soria

© 2021, David Sanz Rivas

Raúl Reina Vaíllo

Editorial Paidotribo

www.paidotribo.com

E-mail: paidotribo@paidotribo.com

7ª reimpresión de la 1ª edición

ISBN: 978-84-9910-157-6

ISBN EPUB: 978-84-9910-414-0

BIC: JNS

Fotocomposición: Editor Service, S.L.

ÍNDICE

Prólogo

Introducción

CAPÍTULO 1. La actividad física adaptada (AFA)

LA ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA DENTRO DE LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

ANÁLISIS TERMINOLÓGICO EN REFERENCIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS POBLACIONES OBJETO DE ESTUDIO

ÁMBITOS DE APLICACIÓN Y TIPOS DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LAS AFA

TIPOS DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA

CAPÍTULO 2. Fundamentos del deporte adaptado

CONCEPTO Y TIPOS DE DEPORTE ADAPTADO

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS DEPORTES ADAPTADOS

GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO CONTEMPORÁNEO

EVOLUCIÓN DEL DEPORTE ADAPTADO DENTRO DEL MOVIMIENTO PARALÍMPICO

ESTRUCTURA DEL DEPORTE ADAPTADO

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL DEPORTE ADAPTADO

ORGANIZACIÓN NACIONAL DEL DEPORTE ADAPTADO

BASES ACERCA DE LAS CLASIFICACIONES DEPORTIVAS

CAPÍTULO 3. Discapacidad sensorial visual

LA DISCAPACIDAD VISUAL

CONCEPTO

PRINCIPALES DEFICIENCIAS VISUALES

CLASIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS VISUALES

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA PARA EL COLECTIVO

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA INTERVENCIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

DEPORTES ADAPTADOS

CLASIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

MODALIDADES DEPORTIVAS ADAPTADAS

CAPÍTULO 4. Discapacidad sensorial auditiva

DISCAPACIDAD AUDITIVA

CONCEPTO

TIPOS DE DISCAPACIDAD AUDITIVA

CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD AUDITIVA

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA INTERVENCIÓN EN ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE

DEPORTES ADAPTADOS

ORGANIZACIÓN Y MÍNIMA DISCAPACIDAD

MODALIDADES DEPORTIVAS PRACTICADAS

CAPÍTULO 5. Discapacidad física

DISCAPACIDAD FÍSICA

CONCEPTO

CLASIFICACIÓN DE LAS DISCAPACIDADES FÍSICAS

LESIÓN MEDULAR

CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y CONSECUENCIAS

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA Y ORIENTACIONES ESPECÍFICAS

ESPINA BÍFIDA

CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y CONSECUENCIAS

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA Y ORIENTACIONES ESPECÍFICAS

PARÁLISIS CEREBRAL

CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y CONSECUENCIAS

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA Y ORIENTACIONES ESPECÍFICAS

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO (TCE)

CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y CONSECUENCIAS

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA Y ORIENTACIONES ESPECÍFICAS

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV)

CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y CONSECUENCIAS

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA Y ORIENTACIONES ESPECÍFICAS

AMPUTACIONES

CONCEPTO, CLASIFICACIÓN Y CONSECUENCIAS

BENEFICIOS DE LA ACTIVIDAD FÍSICO-DEPORTIVA Y ORIENTACIONES ESPECÍFICAS

OTRAS DISCAPACIDADES FÍSICAS

POLIOMIELITIS

DISTROFIAS MUSCULARES

ESCLEROSIS MÚLTIPLE

PARÁLISIS DEL PLEXO BRAQUIAL

OSTEOGÉNESIS IMPERFECTA

ENANISMO

ARTRITIS REUMATOIDE JUVENIL Y ARTRITIS

ARTROGRIPOSIS

ATAXIA DE FRIEDRICH

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA DISCAPACIDAD FÍSICA

ASPECTOS COMUNES A TENER EN CUENTA

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

DEPORTES ADAPTADOS

ORGANIZACIÓN FEDERATIVA

MÍNIMA DISCAPACIDAD Y CLASIFICACIONES GENERALES

Clasificación para lesionados medulares y usuarios de sillas de ruedas

Clasificación para amputados y les autres

Clasificación para personas con parálisis cerebral

MODALIDADES DEPORTIVAS ADAPTADAS

Modalidades incluidas en los Juegos Paralímpicos de Verano

Modalidades incluidas en los Juegos Paralímpicos de Invierno

Otras modalidades deportivas

CAPÍTULO 6. Discapacidad intelectual, trastornos de la personalidad y de la conducta

DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CONCEPTO

TIPOS Y CLASIFICACIÓN DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

CARACTERIZACIÓN DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA LA INTERVENCIÓN

TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD Y DE LA CONDUCTA

CONCEPTO

PRINCIPALES TIPOS DE ALTERACIONES DE LA CONDUCTA Y LA PERSONALIDAD

Autismo

Trastorno por déficit de atención con hiperactividad

BENEFICIOS DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS Y ORIENTACIONES PARA LA INTERVENCIÓN

MODALIDADES DEPORTIVAS PRACTICADAS

ORGANIZACIÓN DEL DEPORTE PARA ESTOS COLECTIVOS

International Sports Federation for Persons with Intellectual Disability

Special Olympics International (SOI)

CLASIFICACIÓN PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA

MODALIDADES DEPORTIVAS PRACTICADAS

INAS-FID

Special Olympics

Juegos de verano

Juegos de invierno

Otras modalidades reconocidas

CAPÍTULO 7. Recursos documentales relacionados con la actividad física y el deporte adaptado

FUENTES DOCUMENTALES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA

FUENTES PRIMARIAS

Revistas científicas

Actas de congresos

FUENTES SECUNDARIAS

Revistas de resúmenes bibliográficos / boletines

Centros de información y documentación

FUENTES TERCIARIAS

RECURSOS WEB

FEDERACIONES DEPORTIVAS

Federaciones deportivas internacionales

Federaciones deportivas nacionales

Federaciones y comités deportivos específicos

Fundaciones deportivas

ASOCIACIONES POR GRUPOS DE DISCAPACIDAD

Discapacidad sensorial

Discapacidad física

Discapacidad intelectual y otros trastornos de la conducta

WEBS CORPORATIVAS

Institucionales

Webs de recursos

Webs informativas

Referencias bibliográficas

PRÓLOGO

La presente obra supone un avance, un nuevo paso adelante, en la documentación que tenemos a disposición cuando hablamos del deporte y las actividades físicas adaptadas para personas con discapacidad. No disponemos, como en otros ámbitos de conocimiento, de demasiadas publicaciones en las que consultar, contrastar o ampliar información como la que este libro desarrolla en profundidad y con detalle, y que nos permite acceder a sus contenidos de una forma sencilla, al tiempo que rigurosa y con criterio.

En España podemos decir, con satisfacción y orgullo, que somos una potencia mundial, como así lo confirman los extraordinarios resultados que vienen consiguiendo nuestros deportistas bien en los Juegos Paralímpicos, bien en Campeonatos Mundiales o Europeos, gracias también a una sólida organización cimentada fundamentalmente en las Federaciones Nacionales y autonómicas y en el Comité Paralímpico Español. Sin embargo, como apuntaba antes, carecemos, salvo excepciones, de documentación de calidad que permita ofrecer la mejor información a todas aquellas personas que estén vinculadas, o tengan intención de estarlo, con el deporte adaptado.

En este sentido, esta obra nos ayudará a reducir esas lagunas formativas y de información. Pero también es nuestro deseo que esta publicación sirva de acicate para que se desarrollen otras y, así, poder seguir creciendo en todos los niveles.

Los autores, con una amplia experiencia en el mundo del deporte y las actividades físicas adaptadas, tanto a nivel académico como empírico, han plasmado a lo largo de los diferentes capítulos todo un compendio de la información necesaria para conocer las principales características de los grupos de personas con discapacidad en torno a los cuales se organiza el deporte adaptado actualmente, las actividades recomendadas y ofertadas, y, lo más importante, las orientaciones metodológicas a tener en cuenta para una intervención eficaz.

Animo a los lectores a leer esta obra, que supondrá un estímulo para todo aquel que desee conocer y profundizar sobre el deporte y las actividades físicas adaptadas, considerando esta publicación como una fuente de valiosa información.

D. Miguel Sagarra

Vicepresidente del Comité Paralímpico

Internacional y Secretario General del

Comité Paralímpico Español

INTRODUCCIÓN

La sociedad pretende cubrir las necesidades de toda la población de forma que se consiga el estado de bienestar que anhela toda sociedad civilizada. Frente a este planteamiento nos encontramos con algunos colectivos, dentro del marco social, que precisan una atención especial, sea por la dificultad, sea por la imposibilidad de incorporarse a ciertas actividades que se desarrollan en su entorno, como ocurre con las personas con discapacidad.

A lo largo de numerosos años de experiencia en el ámbito del deporte y la actividad física adaptada, hemos ido comprobando cómo, progresivamente y en los diferentes ámbitos de actuación (deportivo, terapéutico, educativo y recreativo), tanto las actividades físicas dirigidas a personas con discapacidad como el deporte adaptado han sufrido una notable mejora en lo que se refiere a su promoción, desarrollo y difusión, teniendo una presencia mucho mayor y quedando, por lo tanto, al alcance de los potenciales beneficiarios.

Un tema que nos preocupa de forma especial es todo lo que concierne a la formación de los futuros profesionales que se encargarán de dirigir, desarrollar y potenciar este tipo de actividades, puesto que, si bien aparecen de forma puntual cursos de especialización, la formación específica en este ámbito dista mucho de la que consideramos oportuna. Al margen de cursos de formación específicos, existen materias relacionadas con las actividades físicas y los deportes adaptados como la materia de Actividad Física y Deporte Adaptado en el título de grado en Ciencias de la Actividad Física y de Deporte, el Ciclo de Grado Superior de Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas (ofertado por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte), o el bloque común de las nuevas titulaciones de técnicos deportivos de diferentes federaciones deportivas (regulado por el Consejo Superior de Deportes). En todas ellas, esta obra pretende ser un complemento a la formación de las personas allí participantes.

En este sentido, la presente obra pretende ofrecer al lector una visión panorámica de la actividad física y el deporte adaptado para personas con discapacidad, con un análisis de la terminología, los orígenes de la práctica y los posibles ámbitos de intervención, todo ello concretado en diferentes grupos de discapacidad (sensorial, intelectual y física), proponiendo toda una serie de orientaciones metodológicas para la intervención.

De forma concreta, pasaremos a comentar brevemente la estructura capitular de la obra, para que el lector tenga una visión más detallada de los contenidos que se abordan en la misma.

En el primer capítulo nos centramos en la conceptualización del objeto de estudio, enmarcando la actividad física adaptada dentro de las áreas de conocimiento de las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, pasando por una revisión terminológica, así como por una descripción de las poblaciones especiales y de los ámbitos y tipos de programas de actividad física adaptada que nos podemos encontrar.

En el segundo capítulo abordaremos los fundamentos del deporte adaptado, definiendo el concepto y pasando por su evolución histórica hasta la estructura que los regula, tanto a nivel nacional como internacional, para acabar con una explicación en torno a las clasificaciones deportivas, fundamentales para comprender la organización deportiva de competición.

A partir del tercer capítulo comenzamos a profundizar en cada una de las discapacidades, abordando en los capítulos tercero y cuarto la discapacidad sensorial visual y auditiva respectivamente, en el quinto la discapacidad física y en el sexto la discapacidad intelectual y otras alteraciones de la conducta. La estructura de todos estos capítulos es muy similar, y en cada uno de ellos presentamos una primera parte en la que definimos la discapacidad y sus clasificaciones para a continuación comentar los beneficios que reporta la práctica de la actividad físico-deportiva, en particular, para cada discapacidad. Posteriormente, nos centramos en uno de los apartados que consideramos más importantes de esta obra; nos referimos a las orientaciones metodológicas a tener en cuenta para la intervención en la actividad físicodeportiva, finalizando cada capítulo con una descripción de los diferentes deportes adaptados que en cada discapacidad podemos encontrar.

Por último, en el capítulo séptimo se aporta una información actualizada de las fuentes documentales a las que el lector puede acudir para profundizar, ampliar o consultar información en torno a estos temas, puesto que, pese a que las publicaciones no son numerosas en este ámbito, cada vez encontramos más fuentes de información en soporte de papel o en soporte digital que nos permiten acceder a información tanto científica como informativa y divulgativa. En este sentido, consideramos oportuno taxonomizar dichas fuentes y ofrecerlas para que su acceso y consulta sean más operativos por parte de las personas interesadas en la temática de esta obra.

Por todo ello, planteamos la presente obra como un material didáctico que sirva de guía a los profesionales de la actividad física y el deporte que estén trabajando o vayan a trabajar con personas con discapacidad, aunando el conocimiento empírico de los autores con la justificación teórica de por qué realizar cada una de las propuestas manifestadas.

Para finalizar esta introducción, nos gustaría destacar que consideramos el proceso de integración e inclusión de las personas con discapacidad como un proceso que aglutina diferentes factores (físicos, socioculturales, económicos, …), y que, sin lugar a dudas, es de gran trascendencia la formación en este ámbito para actuar de forma eficaz y oportuna, y, en ese sentido, perseguir el objetivo que tanto las propias personas con discapacidad como las asociaciones y organismos relacionados con este ámbito pretenden, que no es otro que romper las barreras que obstaculizan el proceso de inclusión en la sociedad y reclamar lo que la carta de la ONU promulga entre sus miembros: “Igualdad para todos”.

CAPÍTULO 1

LA ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA (AFA)

LA ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA DENTRO DE LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

ANÁLISIS TERMINOLÓGICO EN REFERENCIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SITUACIÓN ACTUAL DE LAS POBLACIONES OBJETO DE ESTUDIO

ÁMBITOS DE APLICACIÓN Y TIPOS DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA (AFA)

ÁMBITOS DE APLICACIÓN DE LAS AFA

TIPOS DE PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA

LA ACTIVIDAD FÍSICA ADAPTADA DENTRO DE LAS CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

Tomando como partida el Real Decreto 1670/1993, por el que se ha regulado hasta la fecha el título oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD en adelante) en el Estado Español, la materia de Actividades Físicas para Poblaciones Especiales (o denominaciones afines) se ha englobado dentro de otra materia más amplia denominada Actividad Física y Salud. Según el Diccionario de la Real Academia Española, especial es aquello “que se diferencia de lo común o habitual” (RAE, 2005, pág. 593). Por tanto, consideraremos como especial a todo aquel colectivo que se encuentre apartado de la “norma” en cuanto a sus condiciones físicas, fisiológicas o sociales. Dicha situación podría ser tanto temporal como permanente, condicionando en muchas ocasiones el desarrollo evolutivo y/o madurativo del sujeto, amén de su propia calidad de vida. La forma en la que abordemos la actividad física destinada a estos colectivos buscará, entre otros muchos objetivos, la salud integral de la persona, ya sea a nivel personal o colectivo.

Sin embargo, esto nos obliga a hacernos la pregunta de ¿qué entendemos por normalidad? Son varias las aproximaciones al concepto de normalidad que se pueden hacer, entre las que podríamos destacar, por ejemplo: a) desde un punto de vista estadístico, considerando todo aquel colectivo o persona que se alejara o acercara a la media de unos parámetros considerados “normales” para la población en la que se encuentre o compare; b) desde un punto de vista psicológico, que sería cuando el individuo o grupo se adaptara al medio y/o exigencias que se le plantean, por lo que no aparecerían notorias conductas disruptivas o de falta de autocontrol; c) desde un punto de vista cultural, cuando la persona o grupo se ajustara a una serie de pautas de comportamiento establecidas por la sociedad en la que resida, o d) desde un punto de vista legal, en el que la normalidad se estableciera en base a unos parámetros estipulados por juristas. Desde el punto de vista de la salud, consideraríamos “normal” a toda aquella persona que no tuviera una alteración notable de su estado de salud. Por ejemplo, en Estados Unidos el término poblaciones especiales hace referencia “a las personas con discapacidad” (DePauw y Gavron, 2005, pág. 115), mientras que en Finlandia hace referencia a “los discapacitados, los mayores y las personas que sufren enfermedades crónicas” (Koivumaki, 1987; en DePauw y Gavron, 2005, pág. 115).

Si partimos de la premisa de que un colectivo especial posee una serie de características que lo diferencian del grueso de la población, ello implicará que nuestra intervención será adaptada a aquél, aunque consideramos que cualquier intervención desde las CAFD debe estar adecuada a un colectivo o persona en cuestión, independientemente de si tiene o no una alteración de su estado de “salud”. Esto nos lleva a abordar el esclarecimiento terminológico del término acuñado dentro de las CAFD como Actividad Física Adaptada (AFA en adelante), aunque en la bibliografía actual se acuñan otros términos similares como Educación Física Especial, Educación Física Adaptada o Deporte Adaptado.

En 1977, se reunió en Quebec (Canadá) un relevante grupo de expertos, y desde aquella reunión se empezó acuñar el término Actividad Física Adaptada, fecha en la que comenzó su andadura la Federación Internacional de Actividad Física Adaptada (IFAPA: International Federation for Adapted Physical Activity), organización centrada en la investigación y en el desarrollo académico de la AFA. Con el objetivo de poner en común los avances en este ámbito, se decide organizar un simposio bianual de carácter internacional denominado ISAPA (International Symposium on Adapted Physical Activity), que viene desarrollando sus actividades hasta la fecha y en el que participan importantes investigadores en torno a esta área de estudio.

Para Sherrill (2004), AFA es un término global al servicio de la promoción de un estilo de vida activo y saludable, con el fin de mitigar problemas psicomotores que interfieren en el desarrollo personal del ser humano. Los beneficios que la práctica de actividad física pueden reportar a colectivos especiales son numerosos a nivel físicobiológico, social o psicológico, a saber (Barrios, 2000; Warburton, Nicol y Verdín, 2006):

a) Sistema cardiovascular:

• Fortalecimiento del músculo cardíaco, mejorando la contractilidad del corazón. Un entrenamiento con un mayor componente aeróbico permite aumentar la capacidad de las cavidades cardíacas, mientras que uno de tipo más anaeróbico aumenta el grosor del miocardio. Una de las consecuencias de tales mejoras es un aumento del volumen sistólico (Warburton, Gledhill, Jamnik, Krip, y Card, 2004).

• Disminución de la frecuencia cardíaca (FC) en reposo y durante el ejercicio.

• Aumento de la capilarización cardíaca, mejorando el transporte de oxígeno a todos los tejidos y músculos del organismo. A su vez, también mejora el retorno venoso (Warburton, Gledhill y Jamnik, 1999).

• Prevención de enfermedades cardíacas (p. ej., infarto de miocardio), reduciendo así el riesgo de mortalidad derivado de ellas (Wessel et al., 2004).

• Mejora del flujo sanguíneo (Hambrecht et al., 2000), evitando la aparición de cardiopatías (p. ej., isquemia coronaria) derivadas de la formación de placas ateromatosas1 (Franklin, Swain y Shephard, 2003).

• Mantenimiento de la elasticidad arterial (Gokce et al., 2002).

• Reducción del riesgo de hipertensión arterial debido a un descenso de la resistencia periférica del flujo sanguíneo (diámetro de las arteriolas o viscosidad de la sangre) o del gasto cardíaco (volumen sistólico o FC).

b) Sistema respiratorio:

• Mejora de la capacidad pulmonar, unida a una disminución del volumen residual respiratorio.

• Mejora de los músculos respiratorios.

• Disminución de la frecuencia respiratoria por un aumento de la capacidad vital (CV).

c) Sistema metabólico y endocrino (Berg, Halle, Franz, y Keul, 1997; Halle, Berg, von Stein, Baumstark, Koning, y Keul, 1996):

• Aumento del consumo basal (gasto energético).

• Disminución de los lípidos (León y Sánchez, 2001).

• Disminución del colesterol, con un aumento del colesterol HDL y una disminución del colesterol LDL en los tejidos y arterias.

• Ayuda a la prevención y el control del sobrepeso o la obesidad, y contribuye al mantenimiento de un peso adecuado (Seidell, Cigolini, Deslypere, Charzewska, Ellsinger y Cruz, 1991).

• Incremento de la sensibilidad a la insulina, reduciendo el riesgo de aparición de diabetes mellitus tipo II (Dunstan et al., 2005).

d) Aparato locomotor (Warburton, Gledhill y Quinney, 2001):

• Mantenimiento de los músculos con un tono y capacidad funcional adecuados, remarcando la función de sostén que posee la columna vertebral.

• Conservación de la flexibilidad de las articulaciones, permitiendo una mayor relación con el medio y una autonomía mayores.

• Mantener íntegros los tejidos de las articulaciones sometidos a rozamiento y desgaste (cartílago articular).

• Reducción de la pérdida de calcio y otras sales minerales en los huesos, implicada directamente en la aparición de osteoporosis.

e) Nivel psicológico, social y emocional:

• Disminución de la ansiedad o depresión (Dunn, Trivedi y O’Neal, 2001).

• Mejoría en aspectos como autoconcepto, autoestima, competencia percibida, autoeficacia o imagen corporal (Tortolero, Taylor y Murray, 2000).

• Disminución del estrés (Dua y Hargreaves, 1992) y la agresividad (Norris, Carroll y Cochrane, 1992).

• Parece que la actividad física se asocia a un descenso del estado de ánimo negativo, de la desesperación y del distrés emocional, aminora la soledad e incrementa la felicidad (Page y Tucker, 1994; Tortolero et al., 2000).

• Mejora de los niveles de relajación, la actividad sexual y el sueño.

• A nivel social favorece el compañerismo, la cooperación, la mejora de las relaciones afectivas o la solidaridad.

f) Piel:

• Eliminación de toxinas, mejorando la transpiración mediante el sudor.

g) Otros beneficios:

• Disminuye el riesgo de aparición de cáncer (Lee, 2003), especialmente de algunos como el de mama, por estimulación del sistema inmunitario, o el de colon, por estimulación del peristaltismo intestinal (Thune y Furberg, 2001).

h) Mitiga los efectos adversos sobre la funcionalidad del organismo derivados del envejecimiento (figura 1.1).

Vemos cómo la actividad física regular puede desempeñar un papel importante, tanto desde el punto de vista de la prevención primaria, disminuyendo el riesgo de padecer ciertas enfermedades (p. ej., diabetes mellitus tipo II, hipertensión o cardiopatía isquémica, entre otras), como desde la prevención secundaria, formando parte del tratamiento precoz de algunas enfermedades, mejorando su control y disminuyendo la morbimortalidad asociada. En todo caso, esta actividad física va a contribuir a la mejora de la calidad de vida de quien la realiza, y en el caso de los colectivos especiales que nos ocupan, permitirá determinadas mejoras sobre las estructuras o funciones corporales con un estado alterado de su salud.

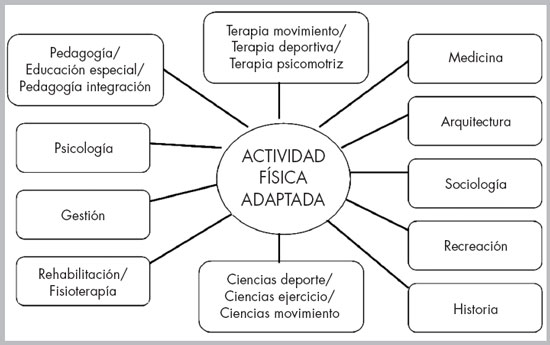

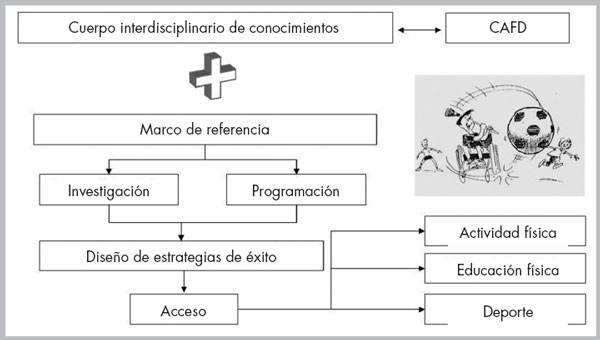

La propuesta, desarrollo y consecución de objetivos o los beneficios anteriomente planteados, entre otros más específicos que abordaremos más delante, dentro de la AFA pueden ser atendidos desde áreas tan diferentes como la Pedagogía, la Psicología, la Gestión, la Fisioterapia, la Psicomotricidad, la Medicina, la Arquitectura, la Sociología, la Recreación, la Historia o las Ciencias de la Actividad Física o del Movimiento (Doll Tepper y DePauw, 1996) (figura 1.2).

| Órgano/sistema | Efectos del envejecimiento | Efectos de la actividad física |

| Cardiovascular | Descenso del consumo máximo de O2, FC máxima y volumen de eyección | Incremento del consumo máximo de O2, mantenimiento de la FC y VE, incrementando la capacidad volitiva |

| Respiratorio | Descenso de la CV y del FEV* | Incrementa la sensibilidad a la respuesta ventilatoria, mejorando los parámetros pulmonares funcionales |

| Neurológico | Desciende el número de axones, la velocidad de transmisión nerviosa y la propiocepción | Mantenimiento de los tiempos de respuesta, mejorando el equilibrio (menor riesgo de caídas) |

| Tejido conectivo | Disminuye la flexibilidad | Aumenta la producción de colágeno y la flexibilidad |

| Muscular | Disminuye la fuerza y contractilidad | Incremento de la masa muscular y de la fuerza |

| Esquelético | Disminuyen los niveles de calcio | Incremento de los niveles de calcio y densidad ósea |

| Cartilaginoso | Atrofia | Mejora del espesor del cartílago y protección de las articulaciones |

| Endocrino | Deficiente captación de glucosa | Disminuye la resistencia a la insulina |

Figura 1.1. Efectos del envejecimiento y de la actividad física sobre los principales órganos (traducido y adaptado de Kirkendall y Garrett, 1998).

* Volumen espiratorio forzado en 1 segundo.

Pero la falta de un consenso claro en torno a este término, “Actividad Física Adaptada”, sigue vigente en la actualidad, y otras definiciones aportadas al respecto han ido apareciendo en los últimos años a medida que se han ido diversificando las posibilidades o colectivos de trabajo.

Para la propia Sherrill, AFA es “una teoría y práctica multidisciplinarias relacionadas con las actividades a lo largo de la vida de aquellas personas cuya estructura funcional o apariencia única requieren un conocimiento experto para: a) adaptar y adecuar ecosistemas, y b) facilitar los cambios necesarios para un acceso igualitario, integración e inclusión, bienestar a lo largo de la vida y posibilidades de éxito a través del movimiento y empowerment2” (Sherrill, 1994; en Pérez, 2003, pág. 232).

Según las conclusiones del Congreso Mundial de Actividad Física Adaptada de Quebec en 1998: la “Actividad Física Adaptada se define como un cuerpo de conocimiento multidisciplinario dirigido a la identificación y solución de las diferencias individuales en la actividad física. Es una profesión de prestación de servicios y un cuerpo académico de estudio que apoya una actitud de aceptación de las diferencias individuales, aboga por mejorar el acceso a estilos de vida y al deporte, y potencia la innovación y la cooperación en la prestación de servicios y la adaptación de las normativas. La Actividad Física Adaptada incluye, además de otros aspectos, la Educación Física, el deporte, la recreación, la danza y las artes creativas, la nutrición, la medicina y la rehabilitación” (Sherrill; en Drouin, 1998).

Figura 1.2. Áreas de estudio en torno a la actividad física adaptada (adaptado y traducido de Doll-Tepper y DePauw, 1996, pág. 2).

Otra definición, a destacar por su simplicidad, es la que realiza Doll-Tepper (2001), quien consideraba la AFA como “todo movimiento, actividad física y deporte en los que se pone especial énfasis en los intereses y capacidades de las personas con condiciones limitantes o problemas de salud o de las personas mayores”.

Finalmente, queremos apuntar la definición dada por la Federación Internacional de Actividad Física Adaptada (IFAPA), que define AFA como “un cuerpo de conocimientos interdisciplinario dedicado a la identificación y solución de las diferencias individuales en actividad física. Es una profesión de servicios y un campo académico de estudio que se basa en una actitud de aceptación de las diferencias individuales y en la defensa del acceso a un estilo de vida activo y al deporte, y promociona la innovación y cooperación para ofertar programas y sistemas de empowerment. AFA incluye, pero no está limitada a, la Educación Física, el deporte, la recreación, la danza y artes creativas, la nutrición, la medicina y la rehabilitación (IFAPA, 2004; en Hutzler y Sherrill, 2007).

Como podemos observar, AFA es un concepto aglutinador, amplio y generalista, de tal forma que de él se derivan otros términos como los de “juego adaptado”, “deporte adaptado” o “Educación Física Adaptada”, entre otros. Por lo tanto, consideramos que la AFA recoge todos los ámbitos de la actividad física que no recoge la AF “formal”, y no hace referencia tan sólo, como tradicionalmente se ha entendido, a las personas con discapacidad, sino también a otros grupos con connotaciones determinadas tales como el de tercera edad, drogodependencias, reclusos, poblaciones marginales, etc.

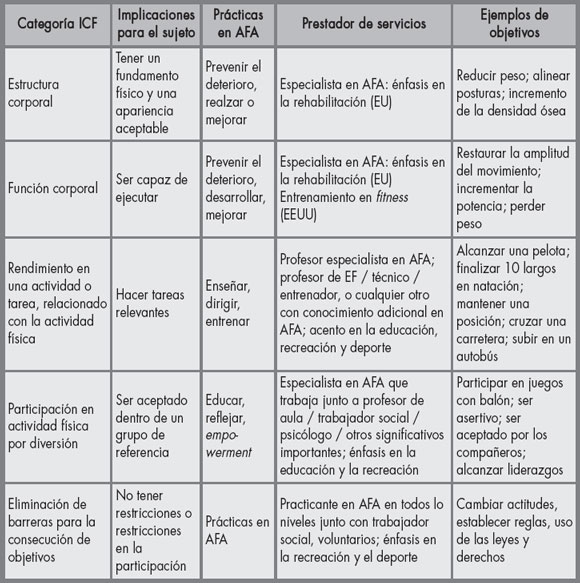

Además, vemos que esta última definición incluye muchos de los aspectos que deben ser recogidos por cualquier definición, y que Hutzler y Sherrill (2007) concretan en: a) especificar las dimensiones y propósitos de una profesión; b) delimitar los límites del conocimiento base de una profesión y sus prácticas; c) clarificar la naturaleza de los servicios proporcionados, y d) indicar las poblaciones a las que van destinados tales servicios. Este último aspecto es del que, en nuestra opinión, adolece esta definición, que sí recogen otras de las apuntadas anteriomente. Sin embargo, los propios Hutzler y Sherrill (2007) nos indican una aplicación de las prácticas a realizar en AFA, en relación con los componentes recogidos en la International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) (OMS, 2001) (figura 1.3).

Existe actualmente una discusión en la literatura especializada sobre si este campo de estudio es un área de conocimiento (o disciplina) o una profesión, ambos términos incluidos en la definición apuntada anteriormente. Esta controversia resulta de interés para nuestro objeto de estudio. De hecho, son varios los profesionales que pueden ser prestadores de servicios, de ahí que la investigación o formación que podamos hacer en este campo de estudio pueda realizarse desde varias perspectivas o disciplinas (ver figura 1.2).

Figura 1.3. Ejemplo específico de prácticas en AFA respecto a las categorías de la ICF durante la planificación de la AFA (adaptado y traducido de Hutzler y Sherrill, 2007, pág. 12).

Cabe indicar aquí que términos como discapacidad (el cual abordaremos en el siguiente epígrafe) son categorías establecidas desde una perspectiva social (Shogan, 1998). El crear categorías, respecto a una norma, no hace más que identificar subpoblaciones en función de una serie de parámetros comunes que, en el caso de la ICF, aglutina la presencia de una alteración en una estructura o función corporal, la limitación a la hora de hacer una actividad o la restricción en la participación en una actividad o área de la vida cotidiana. Cualquier definición o conceptualización de las AFA debería tener en consideración los componentes de la ICF y determinar de forma consensuada los cambios propuestos en los servicios y apoyos (p. ej., compañero asistente en clases con grupos numerosos), equipamiento empleado (p. ej., balón con mayor diámetro para facilitar el bote), variables del entorno (p. ej., reducir el tamaño de la pista de bádminton), estructura de las tareas (p. ej., impulsión de una silla de ruedas en lugar de correr), las reglas (p. ej., doble bote en tenis en silla de ruedas) y las instrucciones (p. ej., ayudas táctiles como complemento a las indicaciones verbales) (Hutzler y Sherrill, 2007). Estos ejemplos no hacen más que identificar áreas de investigación que permitan ayudar a comprender y optimizar los programas de intervención en AFA, independientemente del ámbito de su aplicación.

Cuando nos referimos a si la AFA es una disciplina o campo de estudio, aludimos a que recoge el conocimiento base que subyace y dirige la prestación de servicios y proporción de actividades a personas con limitaciones personales y/o sociales (Hutzler y Sherrill, 2007, pág. 15). En este sentido, Reid y Stanish (2003) añaden que, además de la búsqueda de conocimiento como principal motivación, está la utilización de una metodología y terminología propias. Esta consideración de AFA como disciplina sucede especialmente en Europa, donde ésta incluye la educación física, ciencia del deporte, recreación y rehabilitación como áreas de subespecialización dentro de la AFA (DePotter, Van Coppenolle, Djobova, Dobreva, Wijns y Van Peteghem, 2003).

Aunque el término “disciplina emergente” ha sido usado por algunos investigadores de reconocido prestigio en el ámbito de las AFA (p. ej., Sherrill, 1998), la investigación es el medio a través del cual un cuerpo de conocimientos o disciplina crece y se desarrolla (Reid y Stanish, 2003). Estos autores apuntan una serie de criterios que deben reunirse para que un área de estudio sea considerada como una disciplina, a saber: a) dominio identificable en el que se planteen cuestiones vitales; b) una teoría sustancial y una tradición pública reconocida; c) una estructura conceptual única; d) integridad única; e) reconocimiento de los métodos y procedimientos utilizados; e) reconocimiento de los procesos y de los productos, y f) utilización de un lenguaje claro y correcto que garantice la comunicación. El trabajo realizado por Reid y Stanish (2003) analiza las publicaciones aparecidas en una de las revistas más relevantes en AFA (Adapted Physical Activity Quarterly), dada su especificidad y su inclusión en dos áreas del Journal Citation Reports, donde se analizan sus publicaciones durante el período comprendido entre 1984 y 2000. Las conclusiones más reseñables de dicho trabajo, en relación con los criterios que debe reunir para ser considerada una disciplina, las resumimos a continuación:

• Se cumple el primer criterio de un cuerpo de conocimientos propio, al existir numerosos trabajos específicos de poblaciones especiales, tanto en esta revista como en otras.

• No existe predominancia de técnicas y metodología propias, sino que suelen aplicarse unas procedentes de otras disciplinas.

• Existe disparidad en el establecimiento de un marco conceptual en el que se desarrolla la investigación, si bien muchos de ellos proceden de disciplinas como la psicología del deporte, el aprendizaje motor o el desarrollo motor. De hecho, muchos trabajos han tenido como objetivo primordial determinar si el modelo teórico creado en otras disciplinas se cumple en personas con discapacidad o en contextos de AFA (p. ej., Tripp, French y Sherrill, 1995). Por ello, no cabe considerar que cumpla el criterio de posesión de un marco conceptual único.

• La mayor parte de la terminología empleada procede de otras disciplinas como la cinesiología, la educación especial, la educación física o la rehabilitación, y son menos los términos específicos como paraolimpíadas, goalball, boccia, quad rugby, twin-basketball, entre otros (p. ej., Evaggelinou y Grekinis, 1998).

A tenor de la discusión planteada en párrafos anteriores, Reid y Stanish (2003) consideran que la AFA no puede ser considerada como una disciplina, sino como un campo de estudio profesional, con una base de conocimiento interdisciplinario.

Una profesión hace referencia a la ocupación de un servicio, normalmente tras la realización de unos estudios superiores o especializados, la cual está guiada por unos códigos éticos y tiene unos órganos de representación formales (Reid y Stanish, 2003). La consideración de la AFA como una profesión comienza al principio de la década de 1970, cuando se empezaron a ofertar los primeros programas de formación (Sherrill y DePauw, 1997). Baker y Wade (1995) realizan un análisis acerca de la consideración de la Educación Física como una profesión, mientras que nosotros, partiendo del trabajo de Reid y Stanish (2003), analizaremos las implicaciones específicas de esos criterios para la AFA:

a) Es en esencia una actividad intelectual. Dada la heterogeneidad de personas que trabajan en el campo de las AFA (p. ej., voluntarios), este criterio es difuso, si bien la investigación en este campo cumpliría este requisito.

b) Basa su conocimiento en la investigación. Cabe indicar que dicho conocimiento no ha sido equitativo para las diferentes subdisciplinas que podemos en contrar en las AFA. Por ejemplo, en el caso del deporte adaptado, si bien el origen de éste se ubica a mi tad del siglo pasado, la investigación ha desempeñado en él un rol menor en la evolución que se le asigna a las AFA desde la década de 1980 (Reid y Prupas, 1998). Así, podemos encontrar numerosas revistas con trabajos de investigación en relación con las AFA, mientras que las específicas existen en menor medida (p. ej., Adapted Physical Activity Quarterly o Palaestra).

c) Deben existir objetivos prácticos, apoyados por la investigación. No cabe duda de la naturaleza práctica de las AFA, si bien hay multitud de propósitos, determinados por las características, necesidades y orientaciones que se dé a la citada práctica.

d) Autoorganización. Existen numerosas organizaciones que tratan de coordinar las directrices de los programas de intervención para con estas poblaciones.

e) Capacidad de comunicación. Aquí se hace referencia a las numerosas fuentes bibliográficas en las que podemos encontrar trabajos en relación con las AFA.

f) Servicio público. Dada la voluntariedad que suele acompañar a la puesta en práctica de programas de AFA, así como la persecución de una serie de objetivos y beneficios a nivel biológico, psicológico y/o social, este criterio podría considerarse cumplido.

Por esta justificación que hemos apuntado anteriormente, Reid y Stanish (2003, pág. 215) consideran que la AFA incluye muchos de los criterios para que ésta sea considerada como una profesión.

A tenor de lo apuntado anteriormente, resulta complejo decantarnos por considerar la AFA como un campo profesional, donde los argumentos parecen ser más sólidos, que una disciplina o ámbito de estudio con entidad propia, ya que recoge argumentos de los dos. En opinión de Hernán Ariel Villagra, en los Cursos de Verano de la Universidad Politécnica de Madrid (2007), es posible que el mercado laboral acabe demandando a aquellos profesionales que satisfagan las necesidades específicas de estas poblaciones, sin importar tanto la titulación específica del profesional en cuestión. En cualquier caso, no debemos olvidar que el International Council in Sport Sciences and Physical Education (2007), reconoce la Actividad Física Adaptada como una disciplina de investigación con entidad propia, junto con otras dieciocho, a saber: 1. Pedagogía del Deporte; 2. Sociología del Deporte; 3. Historia del Deporte; 4. Filosofía del Deporte; 5. Psicología del Deporte y del Ejercicio; 6. Biomecánica; 7. Fisiología del Ejercicio; 8. Ciencias del Entrenamiento; 9. Comparativa Educación Física y Deporte; 10. Cineantropometría; 11. Psicología Neuromotriz, Control y Aprendizaje Motores; 12. Ciencias Políticas del Deporte; 13. Instalaciones Deportivas; 14. Información Deportiva; 15. Derecho Deportivo; 16. Gestión Deportiva; 17. Medicina del Deporte, y 18. Visión y Deporte.

Finalizaremos este apartado indicando una serie de reflexiones críticas que Hutzler y Sherrill (2007) apuntan en su ar tículo reciente acerca de las perspectivas internacionales en torno a la definición del concepto de Actividad Física Adaptada:

• Es probable que la AFA siga prosperando como una profesión si se la considera un campo de estudio multidisciplinario (o disciplina) o una subespecialización de la educación física, las ciencias del deporte o la cinesiología.

• La categorización apuntada en la ICF de la OMS (2001) puede servir como marco teórico para la integración de la discapacidad y los estudios sobre motricidad, así como para especificar las poblaciones objeto de estudio.

• La AFA abarca la participación en diferentes contextos (inclusión, integración o segregación).

• La subespecialización de la AFA podría incluir la educación física, deporte, recreación y rehabilitación. Algunos países optan por subespecializaciones en componentes académicos separados, mientras que otros prefieren un enfoque multi-disciplinario.

• Los estándares para proporcionar servicios de AFA varían en función del país y de los recursos disponibles. Esta cuestión también podemos extrapolarla a la hora de estimar los recursos disponibles para hacer investigación de calidad en este campo. No obstante, dichos estándares requieren diversas competencias, tanto para los especialistas como para los generalistas que haya en los diferentes puestos laborales afines.

• La AFA es un campo de estudio con una creciente evidencia empírica de base, que debe avanzar en la elaboración de un cuerpo único de conocimientos.

• En algunos países el término AFA no es el más utilizado, coexistiendo con otros como deporte adaptado, terapia deportiva o terapia psicomotriz, los cuales pueden tender a integrarse dentro de las AFA o a permanecer como entidades aisladas.

En nuestro caso, y teniendo en cuenta el eje vertebrador en torno al cual vamos a desarrollar esta obra, consideraremos las AFA como un cuerpo de conocimientos interdisciplinario dentro de las CAFD para la investigación y programación de nuestras intervenciones en cualquiera de los colectivos o grupos que estableceremos como objeto de nuestra intervención, y, en definitiva, donde los esfuerzos irán encaminados al diseño de estrategias de éxito que permitan el acceso a toda persona “especial” a la práctica de actividad física, educativa o deportiva en entornos lo más normalizados posible (figura 1.4).

ANÁLISIS TERMINOLÓGICO EN REFERENCIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

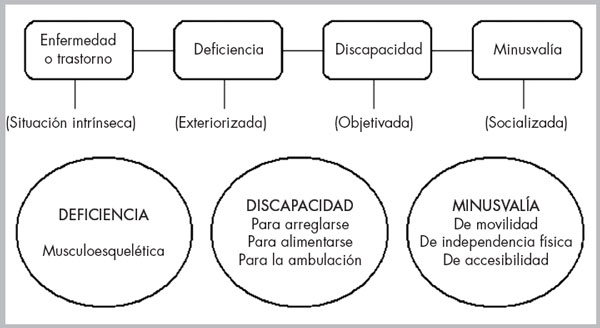

Creemos oportuno apuntar aquí los términos que pueden hacer referencia a alguna de las dimensiones que nos permitirían catalogar a una persona o población como especial desde el punto de vista de la actividad física, tal y como nos ocupa en la presente obra. A principio de la década de 1980, la Organización Mundial de la Salud acuñó tres términos que todavía en nuestros días se suelen utilizar, de una forma más o menos acertada (OMS, 1980):

Figura 1.4. Definición que aportamos al término “Actividad Física Adaptada”.

• Deficiencia (impairment). Dentro de la experiencia de la salud, la deficiencia es toda pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica. La deficiencia representa la exteriorización de un estado patológico y, en principio, refleja alteraciones de un órgano.

• Discapacidad (disability). Dentro de la experiencia de la salud, una discapacidad es toda restricción o ausencia (debido a una deficiencia) de la capacidad para realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. La discapacidad representa la objetivación de una deficiencia, reflejando alteraciones en el ámbito de la persona.

• Minusvalía (handicap). Dentro de la experiencia de la salud, una minusvalía es una situación desventajosa para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o una discapacidad, que limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso. La minusvalía representa la socialización de una deficiencia o una discapacidad, reflejando las consecuencias culturales, sociales, económicas y ambientales que para el individuo se derivan de la presencia de esa deficiencia o esa discapacidad.

Vemos que cualquiera de los términos expuestos (figura 1.5) parte de una enfermedad o trastorno de la persona, que hace referencia a una situación intrínseca en el estado de salud de esa persona con respecto a la norma. Sin embargo, consideramos que la relación entre tales términos no siempre es una relación lineal, ya que puede existir una deficiencia sin que se produzca una minusvalía, o una minusvalía puede ser consecuencia de una deficiencia sin que medie un estado de discapacidad. Por ejemplo, una persona que tenga una amputación simple al nivel de una falange de uno de los dedos de sus manos presenta evidentemente una deficiencia, sin que ello le suponga una discapacidad (no la limita para hacer las actividades consideradas normales en su caso) ni una minusvalía (no va a encontrar el rechazo del entorno que la rodea ni va a estar limitada su participación en él).

Si analizamos las diferencias entre estos términos bajo el parámetro de la socioafectividad, nos encontramos que, en el caso de los dos primeros, no podemos intervenir, es decir, en la deficiencia y la discapacidad. De hecho, sólo podríamos hacerlo mediante estrategias de intervención basadas en la prevención y/o rehabilitación, puesto que es algo propio del sujeto que puede condicionar su desarrollo socioafectivo. Sin embargo, el término minusvalía refleja claramente una situación desventajosa que la propia sociedad hace evidente y relevante, por lo que constituye un elemento de incursión directa en el desarrollo de relaciones del sujeto con el resto de la población. Aquí sí podemos intervenir y procurar que la desventaja se iguale, de forma que desaparezca lo que podríamos considerar como “minusvalía social”. Un caso práctico lo puede constituir un lesionado medular que utilice la silla de ruedas, a quien consideraríamos minusválido si para acceder a su puesto de trabajo dependiera de los demás para subir las escaleras, pero, si por el contrario contamos con una rampa de acceso al edificio, el sujeto será autónomo y no dependerá de los demás, pese a tener una discapacidad.

Figura 1.5. Diferenciación terminológica y su descriptor más característico aplicado a la deficiencia musculoesquelética (Reina, Sanz y Mendoza, 2003; pág. 20).

Extrapolando esta diferenciación terminológica a la propuesta por la OMS con la International Classification of Impairments, Disabilities and Han dicaps de 1999 (ICIDH), encontramos un claro paralelismo con la terminología expuesta anteriormente, de manera que (Reina, Sanz y Mendoza, 2003; pág. 21):

• Impairment = deficiencia. Hace referencia a la función y estructura del sujeto, siendo toda pérdida o anormalidad de la estructura del cuerpo, o de las funciones psicológicas o fisiológicas.

• Activities = actividades. Hace referencia a la limitación en la actividad por parte del sujeto, pudiendo estar limitadas en su naturaleza, duración o calidad, al igual que en la naturaleza y funcionamiento a nivel de la persona.

• Participation = participación. Hace referencia a la restricción en la participación, de manera que la naturaleza y la extensión de la persona están relacionadas con las situaciones de su vida en relación con las deficiencias, condiciones de salud y factores contextuales. La participación puede estar restringida en su naturaleza, duración y calidad.

En 2001, la OMS desarrolla la International Classification of Functioning, Disability and Health (Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud), a la que nos referiremos como ICF (OMS, 2001), y que citamos brevemente en el epígrafe anterior. El objetivo principal de esta nueva clasificación es brindar un lenguaje unificado y estandarizado, y un marco conceptual para la descripción de la salud, el bienestar y los estados relacionados. Debemos tener presente que la ICF no versa únicamente sobre personas con discapacidades, siendo válida para todas las personas, considerándose de aplicación universal (Bickenbach, Chatterji, Badley y Ünstün, 1999). Ha pasado, pues, de ser una clasificación de “consecuencias de enfermedades” (versión de 1980) a ser una clasificación de “componentes de salud” (versión de 2001).

Esta clasificación está en clara consonancia con un concepto actual de salud, cercano a las ideas de bien integral y equilibrio personal, social y ambiental. Por lo tanto, pensamos que la concepción actual de salud guarda una estrecha relación con la adopción de un estilo de vida saludable, en el que la realización de la actividad física esté adaptada a las posibilidades de práctica de la persona, respondiendo, a su vez, a sus necesidades e intereses. Ello contribuirá, unido a otros factores, como una correcta alimentación o el descanso adecuado, a incrementar la calidad de vida de la persona (Sánchez Bañuelos, 1996). A su vez, Devís (1998; pág. 369) indica que hemos pasado “de una actividad física relacionada con la salud… de higiene, a la noción de bienestar”. Coincidimos, pues, con Devís en que “la salud es el logro del elevado nivel de bienestar físico, mental, social y de capacidad de funcionamiento, así como del reducido nivel de enfermedad que permitan los cambiantes y modificables factores políticos, sociales, económicos y medioambientales en los que vive inmersa la persona y la colectividad” (Devís, 2000; pág.16).