Robyn Davidson

Spuren

Eine Reise durch Australien

Aus dem Englischen von Manfred Ohl und Hans Sartorius

Mit einem aktuellen Nachwort der Autorin

Rowohlt E-Book

Robyn Davidson wurde 1950 auf einer Rinderfarm im australischen Queensland geboren. Sie studierte Biologie, Musik und Philosophie in Brisbane, ehe sie Ende der siebziger Jahre nach Alice Springs kam, dem Ausgangspunkt der Reise, die in diesem Buch beschrieben wird. Seitdem hat Robyn Davidson immer wieder große Reisen unternommen und unter anderem Anfang der neunziger Jahre ein Nomadenvolk im nordwestlichen Indien begleitet. Heute lebt Davidson abwechselnd in Melbourne und am Himalaya.

Robyn Davidson verwirklicht mit siebenundzwanzig Jahren einen scheinbar verrückten Traum: die australische Wüste zu durchqueren, begleitet von vier wilden Kamelen und einem Hund. Neun Monate wird es dauern, bis sie schließlich den Indischen Ozean erreicht. Neun Monate in der Wildnis, umgeben von unerträglicher Hitze, giftigen Tieren und einer Landschaft, der die Menschen gleichgültig sind. Doch im Verlauf der Reise gelingt es Robyn, ihr altes Leben mehr und mehr hinter sich zu lassen. Jenseits der Zivilisation und auf sich allein gestellt erkennt sie, was sie wirklich zum Glücklichsein braucht - bis die Begegnung mit dem Fotografen Rick sie aus der frisch gewonnenen Balance zu bringen droht …

«Eines der schönsten Bücher über das Entdecken und das Reisen.» (Doris Lessing)

«Leuchtend und lebendig… Davidson ist eine wahre Abenteurerin und eine geborene Schriftstellerin.» (New Yorker)

«Kein Buch für Pauschal-Touristen, auch keins für Latzhosen-Feministinnen. Aber unbedingt eines für Menschen, die unruhig geblieben sind.» (Die Zeit)

«Eine packende Geschichte über Herausforderung und Mut, ein farbenprächtiges Bild Australiens, gezeichnet von einer scharfsinnigen und empfindsamen Beobachterin - und die Geschichte einer inneren Reise.» (Sydney Morning Herald)

Die Originalausgabe erschien 1980 unter dem Titel «Tracks» bei Jonathan Cape, London.

Eine Neuausgabe des englischen Originals erschien 2012, mit einem aktuellen Nachwort der Autorin versehen, bei Bloomsbury Publishing Plc., London.

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2014

Copyright © 2014 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Copyright © 1982 by Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

«Tracks» Copyright © 1980, 2012 by Robyn Davidson

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages

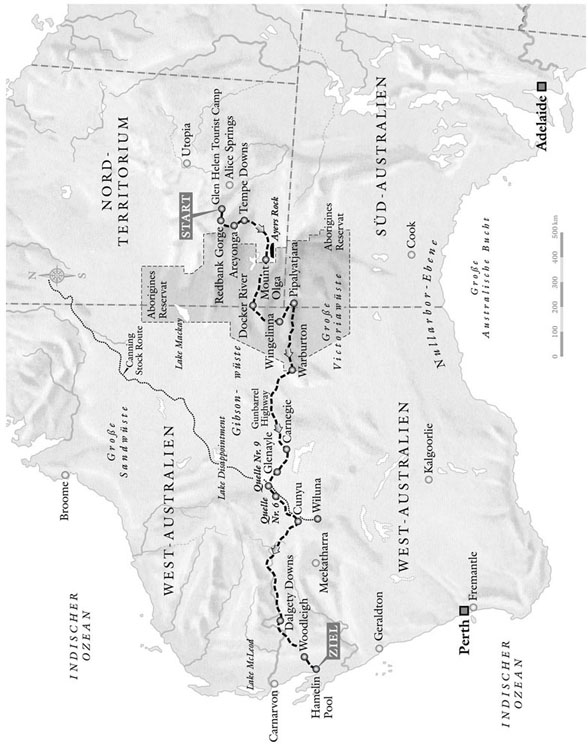

Karte © Peter Palm, Berlin

Umschlaggestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt, nach dem Original von Bloomsbury Paperbacks UK

(Umschlagabbildung: Holly MacDonald)

Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.

Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

ISBN Printausgabe 978-3-499-23322-7 (1. Auflage 2014)

ISBN E-Book 978-3-644-51331-0

www.rowohlt.de

ISBN 978-3-644-51331-0

Für Nancy und die Blue Wrens

Anna wusste, dass sie die Wüste durchqueren musste. Jenseits, auf der anderen Seite, waren Berge – purpurn und orange und grau. Die Farben des Traumes waren außerordentlich schön und leuchtend … Der Traum war ein Zeichen der Veränderung in Anna, in ihrem Wissen über sich selbst. In der Wüste war sie allein, und da gab es kein Wasser, und sie war von den Quellen weit entfernt. Sie wachte auf mit dem Wissen, dass sie die Lasten von sich werfen musste, wenn sie die Wüste durchqueren wollte.

Doris Lessing,

Das goldene Notizbuch

Um fünf Uhr morgens kam ich in Alice an. Ich besaß einen Hund, sechs Dollar und einen kleinen Koffer voller unnützer Dinge. «Für den Abend sollten Sie eine Wolljacke mitbringen», hatte es in der Broschüre für die Touristen geheißen. Ein eiskalter Wind peitschte Sand über den Bahnsteig. Zitternd stand ich da, hielt ein warmes Bündel Hund in den Armen und fragte mich beklommen, welche verrückte Idee mich auf diesen gespenstischen, leeren Bahnhof mitten in der Wüste getrieben hatte. Ich drehte mich gegen den Wind und sah am äußersten Ende der Stadt die Umrisse der Berge.

Es gibt im Leben Momente, die Wendepunkte zu sein scheinen und das Leben verändern – kurze intuitive Augenblicke, in denen man erkennt, dass man zur Abwechslung einmal etwas richtig gemacht hat, und glaubt, auf dem richtigen Weg zu sein. Ich beobachtete, wie die fahle Dämmerung die Felsen mit Tageslicht erhellte, und wusste: Dies war einer der Momente. Es war ein Augenblick des reinen, einfachen Vertrauens, und er dauerte etwa zehn Sekunden.

Diggity wand sich aus meinen Armen. Sie streckte den Kopf vor, ihre Schweineohren flatterten im Wind, und sie schaute mich an. Mich überkam dieses seltsame Gefühl, das einem sagt: Man hat sich auf etwas Schwieriges eingelassen, aus dem es kein Zurück mehr gibt. Es ist ganz einfach, sich ohne Geld in den Zug zu setzen, sich einzureden, man sei doch ein mutiger und abenteuerlicher Mensch und natürlich fähig, mit allem ganz leicht fertigzuwerden. Aber wenn du dann tatsächlich am anderen Ende ankommst, und da steht keiner, der dich abholt, und du weißt nicht, wohin du gehen sollst, und da ist nur diese Wahnsinnsidee, an die du selbst nicht so richtig glaubst, dann erscheint es plötzlich doch viel attraktiver, zu Hause, an der vertrauten Küste Queenslands, zu sein, auf der Veranda zu sitzen, mit Freunden Pläne zu schmieden, sich einen Drink nach dem anderen zu genehmigen, unendliche Listen von Listen zu machen, die doch im Papierkorb landen, und Bücher über Kamele zu lesen.

Im Grunde bestand die Wahnsinnsidee darin, mir im Busch die erforderlichen wilden Kamele zu suchen, sie für den Transport meiner Habseligkeiten abzurichten und mit ihnen durch die Wüste zu ziehen. Ich wusste, dass es jede Menge wild lebender Kamele in diesem Land gab. Sie waren zusammen mit ihren afghanischen und nordindischen Besitzern um 1850 importiert worden, um unzugängliche Gegenden zu erschließen. Sie übernahmen den Transport von Lebensmitteln und den Aufbau des Telegraphen- und Bahnsystems, das sie schließlich wirtschaftlich überflüssig machte. Als es so weit war, mussten die Afghanen gebrochenen Herzens ihre Kamele freilassen und versuchen, andere Arbeit zu finden. Da sie nur etwas von Kamelen verstanden, war das nicht einfach für sie. Auch der Staat half ihnen nicht. Ihre Kamele hatten es jedenfalls wesentlich leichter – für sie war Australien ein ideales Land. Sie gediehen und vermehrten sich, sodass jetzt ungefähr zehntausend wilde Kamele umherstreifen. Für die Rinderfarmen sind sie zur Plage geworden und werden daher abgeschossen. Außerdem gefährden sie, wie manche Ökologen behaupten, einige Pflanzenarten, die zu ihrem bevorzugten Futter zählen. Ihr einziger natürlicher Feind ist der Mensch – sie haben praktisch keine Krankheiten, und deshalb zählen die australischen Kamele heute zu den besten der Welt.

Während der langen Reise – achthundert Kilometer von Adelaide bis Alice Springs in zwei Tagen – war der Zug halb leer gewesen. Die modernen Hauptverkehrsadern um Port Augusta verwandelten sich sehr schnell in trostlose, ausgefahrene, endlose rosa Wagenspuren, die in den flirrenden Horizont führten. Dann kam nur noch das trockene rote Pergament des toten Landes, Gottes majestätisches Schlupfloch, wo Männer Männer sind und Frauen … na ja, allenfalls ein Achselzucken wert sind. Bruchstücke der Unterhaltung im Zug schwirrten mir noch im Kopf herum.

«Tach, is hier noch frei?»

(Seufzend und betont aus dem Fenster oder ins Buch blickend) «Nein.»

(Die Augen sanken auf Brusthöhe) «Wo isn Ihr Alter?»

«Ich habe keinen Alten.»

(Ein schwaches Aufflackern in wässrigen, blutunterlaufenen Augen, die noch immer auf Brusthöhe kleben) «Mein Gott, Mädchen, du willst doch wohl nicht allein nach Alice gehen, oder? Hör zu, Lady, du bist total verrückt. Die vergewaltigen dich doch garantiert. Weißte nich, dass die verdammten Nigger da frei rumlaufen? Du brauchst jemanden, der auf dich aufpasst. Hör zu, ich geb dir ’n Bier aus, dann gehn wir in dein Abteil und kommen uns ’n bisschen näher. Hm? Was meinste?»

Ich wartete, bis die paar Ankömmlinge den Bahnhof verlassen hatten, stand dann in einem Vakuum frühmorgendlicher Stille und kämpfte gegen ein unbehagliches Gefühl an. Dann machte ich mich mit Diggity auf den Weg in die Stadt.

Als wir die menschenleere Straße entlangschlenderten, fiel mir als Erstes die architektonische Hässlichkeit des Ortes auf – ein krank machender Kontrast zu der Erhabenheit des Landes ringsum. Staub bedeckte alles, angefangen bei der großen, weithin sichtbaren Eckkneipe bis hin zu den schäbigen, einfallslosen Schaufenstern an der Hauptstraße. Milliarden toter Insekten klebten in den Straßenlaternen. Hin und wieder ratterten Landrover durch diese Stadt aus Asphalt und Beton; sie waren über und über mit rotem Dreck bespritzt und hatten nur zwei sauber gewischte Gucklöcher in der Windschutzscheibe. Die graue, cremige, krankenhausgrüne Einkaufsstraße verlor sich allmählich in einem totalen Wirrwarr von Vorort und endete plötzlich am Fuß der großartigen, steil aufragenden roten Macdonnel Ranges – einer Bergkette am südlichen Ende der Stadt, die sich, nur durch ein paar imposante Schluchten unterbrochen, mehrere hundert Kilometer nach Osten und Westen erstreckt. Der Todd River windet sich, eingerahmt von riesigen silbrigen Eukalyptusbäumen, in seinem trockenen weißen, sandigen Flussbett durch die Stadt und verschwindet dann in einer schmalen Spalte in den Bergen. Wie ich noch entdecken sollte, üben diese Berge, die wie ein versteinertes, vorgeschichtliches Monster drohend über der Stadt lauern, auf die winzigen Menschen eine tiefgreifende psychologische Wirkung aus – sie drehen durch. Die Bergkette erinnert sie an die unvorstellbaren Dimensionen der Zeit, die sie mit ihren imitierten Klinkerhäusern und welken Gärten im englischen Stil fast erfolgreich verdrängen.

Ich wollte eigentlich so lange bei den Aborigines am Fluss kampieren, bis ich einen Job und eine Bleibe gefunden hätte. Aber die Schwarzmaler im Zug hatten behauptet, das sei reiner Selbstmord. Alle, angefangen bei den chronischen Säufern, den Männern und Frauen mit ihren versteinerten, ausdruckslosen, braunen und verwelkten Gesichtern, bis hin zu den Kellnern im Frack, die unheimliche Mengen Alkohol servierten und auch selbst konsumierten, hatten mich davor gewarnt. Für sie waren die Schwarzen unwiderruflich der Erzfeind, faule, dreckige und gefährliche Tiere. Mit verdächtiger Inbrunst wurden Geschichten über junge weiße Mädchen erzählt, die abends harmlos am Todd entlangschlenderten und dort ein noch schlimmeres Schicksal als den Tod fanden – es war das einzige Thema, an dem sie sich hochziehen konnten. Zu Hause hatte ich aber auch andere Geschichten gehört. Zum Beispiel, dass ein junger Schwarzer eines Morgens weiß angemalt in einem Rinnstein von Alice gefunden worden war. Selbst daheim in der Stadt, wo bestimmt kein normaler Mensch je einen Eingeborenen gesehen, geschweige denn mit einem gesprochen hatte, konnte jeder stundenlang und mit außergewöhnlicher Verachtung darüber berichten, wie faul und dumm sie seien. Dies lag an der Presse, deren Berichterstattung sich auf abgedroschene Phrasen über dreckige, permanent besoffene und von Arbeitslosenunterstützung lebende Aborigines beschränkte, und daran, dass jeder in der Schule gelernt hatte, sie seien nicht viel mehr als bessere Affen – ziellos umherstreifende Wilde: unterentwickelt, primitiv und dumm, ohne Kultur, ohne Regierung und ohne Existenzberechtigung in der weitaus überlegeneren weißen Welt.

Es ist schwer, zwischen Tatsache und Fiktion, zwischen Angst und Paranoia, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden, wenn man in eine fremde Stadt kommt. Aber Alice war mir von Anfang an nicht geheuer. Die Stadt schien keine Seele, keine Wurzeln zu haben. Aber vielleicht war es gerade das, was in bestimmten Situationen das Außergewöhnliche fördert. Hatten mir alle Angst einjagen wollen, weil ich als Städterin in den Busch ging? War ich plötzlich beim Ku-Klux-Klan gelandet? Ich kannte die Aborigines. Ich hatte die schönsten Ferien meines Lebens bei ihnen verbracht. Natürlich wurde dort ganz schön getrunken und gelegentlich auch gekämpft. Aber wie man im ganzen Land immer wieder auf Partys und in Kneipen sieht, gehört das durchaus auch zur Tradition der Weißen in Australien. Wenn die Schwarzen in Alice so waren wie die Schwarzen dort, wie konnte sich dann eine Gruppe Weißer so in Angst und Hass verzehren? Und wenn sie hier tatsächlich anders waren, was hatte sie so verändert? «Sei vorsichtig», sagte mir mein Instinkt. Ich spürte sofort eine verschleierte Gewalttätigkeit und musste eine sichere Bleibe finden. Auch Kaninchen haben einen Überlebensmechanismus.

Man sagt, Paranoia ziehe Paranoia an: Ich kenne keinen Menschen, der einen so negativen Eindruck von Alice Springs hat. Aber ich sollte es von seiner schlimmsten Seite kennenlernen, und das hat vielleicht meine Einstellung verzerrt. Man sagt, jeder, der den Todd River dreimal fließen sieht, verliebe sich in Alice. Am Ende des zweiten Jahres, nachdem ich ihn absurderweise noch öfter hatte fließen sehen, empfand ich tiefen Hass und gleichzeitig eine unerklärliche heftige Leidenschaft für die Stadt.

Vierzehntausend Menschen leben hier – darunter tausend Eingeborene. Die weiße Bevölkerung setzt sich hauptsächlich aus Regierungsangestellten, allen möglichen Ausgeflippten und Abenteurern zusammen, aus ehemaligen Besitzern von Rinder- oder Schaffarmen, Gelegenheitsarbeitern, Lkw-Fahrern und kleinen Geschäftemachern. Die wichtigste Aufgabe im Leben dieser Krämerseelen besteht darin, die Touristen auszunehmen, die in Busladungen aus Amerika, Japan und den Großstädten Australiens kommen, um die außergewöhnliche Wüste und Alice zu sehen – diesen letzten romantischen Flecken, von dem sie sich das große Abenteuer versprechen. Es gibt hier drei größere Kneipen, einige Motels, ein paar letztgradige Restaurants und verschiedene Geschäfte, die T-Shirts mit dem Aufdruck «Ich war auf dem Ayers Rock» verkaufen, Bumerangs made in Taiwan, Bücher über Australien und Servietten, auf denen edle Wilde vor der untergehenden Sonne die Speere kreuzen. Es ist eine Grenzstadt, geprägt von einer aggressiven männlichen Moral und schweren Rassenspannungen.

Ich frühstückte in einem billigen Café, ging hinaus auf die grelle Straße, wo das Leben gerade begann, und machte mich auf die Suche nach einem neuen Zuhause. Ich fragte nach der billigsten Unterkunft, und man schickte mich auf einen Campingplatz fünf Kilometer nördlich von Alice.

Es war ein heißer und staubiger, aber interessanter Weg. Die Straße lief an einem Nebenarm des Todd entlang. Blaue Rauchschwaden stiegen zwischen den Eukalyptusbäumen auf und markierten die Lager der Eingeborenen. Auf der linken Seite befanden sich die Garagen und Werkstätten des Industriegebiets von Alice – Wellblechhütten, hinter denen sich die gepflegten Rasen und Bäume der Vorstadt ausdehnten. Als ich mein Ziel erreichte, sagte mir der Besitzer, es koste nur drei Dollar, wenn ich ein eigenes Zelt hätte, sonst acht. Mein Lächeln verschwand. Sehnsüchtig starrte ich auf die kalten Drinks, ging aber nach draußen, um lauwarmes Wasser aus dem Hahn zu trinken. Vorsichtshalber fragte ich nicht, ob es etwas kostete. Am anderen Ende des Campingplatzes entdeckte ich junge Leute mit langen Haaren und geflickten Jeans, die gerade ein großes Zelt aufbauten. Da sie mir ansprechbar erschienen, fragte ich sie, ob ich bei ihnen übernachten könne. Bereitwillig und freundlich boten sie mir Unterkunft an.

Am Abend fuhren wir mit ihrem Kleinbus – einer alten, mit allem Drum und Dran einschließlich einer Superstereoanlage ausstaffierten Kiste – in die Stadt. Die beiden hatten sogar Surfbretter dabei – sie wollten gen Norden. Wir fuhren den staubigen Lichtern der Stadt entgegen und hielten an einem Laden, um etwas zum Trinken zu kaufen. Das schüchterne und sehr junge Mädchen wendete sich plötzlich mir zu.

«Mensch, sieh dir das an! Sind die nicht widerlich? Gott, die sind ja wie Affen.»

«Wer?»

«Die Nigger.»

Ihr Freund lehnte am Schnapsladen und wartete.

«Beeil dich, Bill. Mach bloß, dass wir hier wegkommen. Widerliche Gestalten.»

Sie verschränkte fröstelnd die Arme und schüttelte sich vor Abscheu. Ich senkte den Kopf, biss mir auf die Lippen und wusste, diese Nacht würde sehr lang werden.

Am nächsten Tag bekam ich einen Job in der Kneipe; in zwei Tagen sollte ich anfangen. Ja, ich könne im Hinterzimmer wohnen, die Miete werde von meinem ersten Wochenlohn abgezogen. Essen gab es umsonst. Perfekt. Das ließ mir Zeit, mich um Kamele zu kümmern. Ich saß eine Weile an der Bar und unterhielt mich mit den Stammgästen. Ich fand heraus, dass es in Alice drei Männer gab, die mit Kamelen zu tun hatten – zwei waren im Touristengeschäft, der dritte, ein alter Afghane, fing wilde Kamele, um sie als Schlachttiere nach Arabien zu verkaufen. Ich traf einen jungen Geologen, der sich anbot, mich zu diesem Mann rauszufahren.

Als ich Sallay Mahomet sah, war mir sofort klar, dass er genau wusste, was er tat. Er strahlte das säbelbeinige, wissende Selbstvertrauen eines Mannes aus, der schon sehr lange mit Tieren umgeht.

Er stand neben einem staubigen Gehege, voll von diesen merkwürdigen Biestern, und reparierte seltsam aussehende Sättel.

«Was kann ich für Sie tun?»

«Guten Morgen, Mr. Mahomet», sagte ich zuversichtlich. «Ich bin Robyn Davidson und … hmm, wissen Sie, ich plane einen Trip in die Wüste und wollte drei wilde Kamele haben und sie dafür abrichten. Ich dachte, Sie könnten mir vielleicht helfen.»

«Hrrrrrrmmmppphhh.»

Sallay funkelte mich unter buschigen weißen Augenbrauen an. Seine wortkarge Verdrießlichkeit verwies mich sofort auf meinen Platz, und ich kam mir wie ein kompletter Idiot vor.

«Vermutlich glauben Sie auch noch, dass Sie es schaffen.»

Ich starrte auf die Erde, trat von einem Fuß auf den anderen und murmelte irgendetwas zu meiner Verteidigung.

«Was wissen Sie denn über Kamele?»

«Also, na ja, eigentlich nichts, ich meine, dies sind sogar die ersten, die ich überhaupt sehe, aber …»

«Hrrrrrmmmppphhh. Und was wissen Sie über die Wüste?»

Mein Schweigen offenbarte peinlich, dass ich von nichts eine Ahnung hatte.

Sallay sagte, es tue ihm leid, aber er glaube nicht, dass er mir helfen könne, und wendete sich wieder seiner Arbeit zu. Meine Zuversicht schwand. Es würde schwieriger werden, als ich geglaubt hatte, aber schließlich war es ja der erste Tag.

Als Nächstes fuhren wir zu dem Touristenbetrieb südlich der Stadt. Ich traf den Besitzer und seine Frau, die sehr freundlich war und mir Tee und Kuchen anbot. Die beiden schauten sich schweigend an, als ich ihnen von meinem Plan erzählte. «Sie können ruhig jederzeit herkommen und sich ein bisschen mit den Tieren vertraut machen», sagte der Mann jovial, konnte aber kaum ein Grinsen unterdrücken. Meine Eingebung riet mir, in jedem Fall wegzubleiben. Ich mochte ihn nicht, und sicher beruhte das auf Gegenseitigkeit. Und als ich sah, wie seine Tiere brüllten und kämpften, wusste ich sofort, dass er ganz bestimmt nicht der Richtige war, um etwas von ihm zu lernen.

Es blieb nur noch eine Möglichkeit: die Posels, die fünf Kilometer nördlich der Stadt lebten. Nach den Worten der Leute in der Kneipe war Mr. Posel ein Verrückter.

Mein Geologenfreund setzte mich an der Kneipe ab, und ich wanderte am Charles River entlang in Richtung Norden. Es war ein angenehmer Spaziergang unter erfrischenden, schattigen Bäumen. Immer wieder wurde die Stille durch Lagerhunde unterbrochen, die in angriffslustigen Rudeln auf Diggity und mich zurasten, um uns klarzumachen, dass wir in ihrem Territorium nichts zu suchen hätten. Ihnen folgten Flaschen, Dosen und die Flüche ihrer eingeborenen Besitzer, die uns jedoch freundlich anlächelten und mit Kopfnicken grüßten.

Schließlich erreichte ich ein Tor und sah ein schneeweißes Haus, umgeben von Bäumen und Rasen – ein Chalet en miniature, wunderschön, aber hier draußen, zwischen roten Felsen und Staubwolken, total absurd. Die Zäune aus handgezimmertem Holz und gedrehtem Tauwerk verrieten die Arbeit eines Meisters. Die Ställe hatten Rundbögen, und vor den Fenstern blühten Geranien. Alles passte zusammen. Gladdy Posel empfing mich an der Tür. Sie war eine kleine vogelähnliche Frau im mittleren Alter, und aus ihrem Gesicht sprachen Mühsal, Sorgen und ein unbeugsamer Wille, aber auch Misstrauen. Sie war bis jetzt jedenfalls der erste Mensch, der mir nicht mit herablassendem Zweifel zuhörte – vielleicht konnte sie ihn aber auch einfach nur besser verbergen. Kurt, ihr Mann, war nicht zu Hause, und so verabredeten wir uns für den nächsten Tag.

«Was halten Sie von der Stadt?», fragte sie.

«Ich finde, sie stinkt», antwortete ich und bereute es sofort. Auf keinen Fall wollte ich sie gegen mich haben.

Zum ersten Mal lächelte sie. «Ich glaube, Sie werden schon zurechtkommen. Vergessen Sie nicht, die meisten hier sind verrückt, und Sie müssen auf sich aufpassen.»

«Was ist mit den Schwarzen?» fragte ich.

Das Misstrauen war wieder da. «Da ist überhaupt nichts mit den Schwarzen. Es sind nur die Weißen, die ihnen etwas tun.»

Nun musste ich lächeln. Gladdy, so schien es, war eine Kämpfernatur.

Am nächsten Tag begrüßte mich Kurt mit so viel Überschwänglichkeit, wie seine germanische Natur gerade eben noch zuließ. Er trug ein makellos weißes Gewand und einen ebenso weißen, frisch gestärkten Turban. Wären da nicht seine eisblauen Augen gewesen, hätte er wie ein bärtiger, drahtiger Araber ausgesehen. An seiner Seite hatte man das Gefühl, neben einem gestürzten Strommast zu stehen – nichts als gefährliche, knisternde Energie. Er war dunkelbraun gebrannt, sehnig, mit schwieligen, übergroßen Händen, die nach Arbeit aussahen. Er war mit Sicherheit das außergewöhnlichste Individuum, das ich bisher in meinem Leben gesehen hatte. Kaum hatte ich meinen Namen hervorgebracht, als er mich schon zur Veranda führte und zu erzählen begann, wie die nächsten acht Monate meines Lebens aussehen würden. Während der ganzen Zeit grinste er ein zahnlückiges Grinsen.

«Gut. Sie arbeiten also in den nächsten acht Monaten für mich, dann kaufen Sie eins von meinen Kamelen, und ich zeige Ihnen, wie man es abrichtet. Dann besorgen Sie sich zwei wilde Kamele, und das wär’s. Ich hab genau das richtige Tier für Sie. Es hat zwar nur ein Auge, aber, haha, das macht nichts … es ist stark und zuverlässig, und mehr brauchen Sie doch nicht, oder?»

«Ja, aber …», stammelte ich.

«Was, ja, aber?», schrie er ungläubig.

«Wie viel wird es kosten?»

«Ach ja, was soll’s kosten. Ja. Lass mich nachdenken. Sie kriegen es für tausend Dollar. Das ist geschenkt!»

Ein blindes Kamel für tausend Piepen, dachte ich, verdammt noch mal, dafür kann ich mir einen ganzen Elefanten kaufen.

«Es ist wirklich sehr nett von Ihnen, Kurt, aber wissen Sie, ich habe kein Geld.»

Sein Grinsen verschwand wie schmieriges Wasser im Abflussloch.

«Natürlich kann ich in der Kneipe arbeiten, um …»

«Ja, in Ordnung», sagte er. «Sie arbeiten in der Kneipe, und hier sind Sie mein Lehrling. Essen und Wohnen sind frei. Sie fangen heute an, und wir werden sehen, wozu Sie gut sind. Abgemacht. Sie können froh sein, dass ich das alles für Sie tue.»

In meiner Benommenheit kriegte ich nur halb mit, dass er mich verschaukelt hatte. Er führte mich in ein sauberes Zimmer im Stallgebäude und ging dann ins Haus, um für mich ein Kameltreiber-Outfit zu suchen. Ich stieg in die viel zu großen schlapprigen Hüllen und stülpte mir den lächerlichen Turban über die hellen Haare. Ich sah aus wie ein bekloppter Bäcker. Vor dem Spiegel musste ich hemmungslos lachen.

«Wassn los, sind Sie was Besseres, oder was?»

«Nein, überhaupt nicht», versicherte ich, «ich habe mich nur noch nie als Afghanen gesehen, das ist alles.»

Er brachte mich zu den Kamelen, und ich bekam meine erste Lektion.

«Sie müssen von ganz unten anfangen und sich langsam raufarbeiten», sagte er und gab mir Handfeger und Schaufel.

Kamele scheißen wie Kaninchen – immense Mengen niedlicher, runder kleiner Kügelchen. Ein paar lagen dort, wo Kurts Finger hinzeigte. Erst jetzt realisierte ich, dass ich auf den ganzen zwei Hektar nicht ein Fitzelchen, nicht ein Partikelchen von dem Zeug gesehen hatte. Wenn man bedachte, dass Kurt acht solcher Biester gehörten, war das schon erstaunlich. In der Hoffnung, meinen neuen Boss mit meinem Eifer zu beeindrucken, kniete ich mich hin und kratzte jedes bisschen auf die Schaufel, stand wieder auf und wartete auf seinen Kommentar.

Irgendetwas schien bei Kurt nicht zu stimmen. Offensichtlich hatte er Schwierigkeiten mit den Lippen, und seine Augenbrauen bewegten sich wie Fahrstühle – rauf und runter. Er verfärbte sich unter der Bräune zu einem knalligen Rot. Dann explodierte er wie ein Vulkan, und sein Speichel traf mich wie heiße Lava.

«Und wasss issss dasssss?»

Verwirrt schaute ich auf den Boden, konnte aber nichts entdecken. Ich kniete mich hin, sah aber immer noch nichts. Kurt warf sich neben mir auf die Knie, und siehe da: Unter einem kurz geschnittenen Grashalm lag das winzige Überbleibsel der ältesten Kamelscheiße, die man sich vorstellen konnte. «Saubermachen!», brüllte er. «Glaubst du vielleicht, du bist hier auf Urlaub, oder was?» Ich konnte nicht glauben, dass dies Wirklichkeit war. Mit zitternden Händen schob ich das mikroskopische Flöckchen auf die Schaufel, das sich im Laufe der Jahre schon beinahe in Staub aufgelöst hatte. Aber Kurt war zufrieden, und wir zogen weiter unsere Runden über die Ranch.

Nach diesem Ausbruch hätte ich mir bestimmt noch einmal überlegt, auf der Ranch zu bleiben, wäre mir nicht sehr schnell klargeworden, dass mein neuer irrer Freund ein Zauberer war, was Kamele anging. Ich will hier ein für alle Mal mit ein paar Märchen über diese Tiere aufräumen. Es sind die intelligentesten Kreaturen, die ich außer Hunden kenne, und ich würde ihnen etwa den IQ achtjähriger Kinder zuschreiben. Sie sind liebevoll, frech, verspielt, witzig – ja, witzig –, eingebildet, geduldig, harte Arbeiter und unendlich interessant und charmant. Allerdings sind sie schwer abzurichten, da sie einen starken, unzähmbaren Willen, gepaart mit einer hohen Intelligenz und Aufnahmebereitschaft, besitzen. Deshalb haben sie auch einen so schlechten Ruf. Falsch behandelt, können sie außerordentlich gefährlich und widerspenstig sein. Kurts Kamele waren weder noch. Sie erinnerten mich an große, neugierige Babys. Außerdem stinken sie nicht, es sei denn, sie bespucken einen in einem Anfall von Gereiztheit oder Angst mit schleimigen grünen Klumpen widergekäuten Futters. Ich würde auch sagen, es sind höchst sensible Tiere, die durch schlechte Behandlung schnell verängstigt und zugrunde gerichtet werden können. Sie sind arrogant, rassistisch und glauben zweifellos, sie seien die von Gott auserwählte Rasse. Aber sie sind auch Feiglinge und verstecken ihre zarten Herzen hinter aristokratischem Verhalten.

Kurt hörte nicht auf, meine Pflichten zu erläutern. Die Scheiße schien dabei im Mittelpunkt zu stehen. Ich musste den Tieren den ganzen Tag hinterherlaufen und die Krümel des Anstoßes beseitigen. Er erzählte, er habe einmal die großartige Idee gehabt, ihnen die Gummiblasen von Fußbällen in den Hintern zu schieben. Aber im Lauf des Tages hätten die Biester sie mit einem Stöhnen wieder ausgeschissen. Ich sah Kurt von der Seite an; er machte keinen Witz.

Ich musste außerdem jeden Morgen um vier Uhr die Tiere einfangen, sie «entfesseln» (ihre Vorderbeine wurden abends mit Lederriemen und etwa dreißig Zentimeter langen Ketten zusammengebunden, damit sie nicht zu weit und zu schnell laufen konnten) und sie im Gänsemarsch nach Hause führen. Zwei oder drei wurden für die Tagesarbeit benötigt und schaukelten die Touristen für einen Dollar pro Runde durch die Arena. Die anderen blieben auf der Koppel. Die Auserwählten musste ich an die Futtertröge binden, sie mit der Bürste striegeln, sie bitten, zu «whoosh» (ein altes afghanisches Wort, das vermutlich «sitz!» bedeutet) und ihnen dann die von Kurt entworfenen, protzigen arabischen Sättel auflegen. In den nächsten acht Monaten sollte dies der angenehmste Teil meiner Arbeit sein. Kurt schubste mich mitten hinein, und das war gut. Ich hatte keine Zeit, mich vor den Kamelen zu fürchten. Den Rest des Tages verbrachte ich hauptsächlich damit, seine sterile Domäne peinlich sauber, adrett und von Unkraut frei zu halten. Kein Grashalm erdreistete sich, an der falschen Stelle zu wachsen.

Am ersten Abend kam der junge Mann, der mich netterweise durch die Stadt gefahren hatte, um sich nach mir zu erkundigen. Ich sagte Kurt, ich hätte Besuch, und wir gingen zu den Ställen. Wir saßen draußen, klönten und beobachteten das schillernde Blau und Orange des Sonnenuntergangs. Ich war völlig erschöpft. Kurt hatte mich zwischen Scheune, Kamelen und Hof auf Trab gehalten. Ich hatte im Garten Unkraut gejätet, mit der Schere einen Kilometer Wegränder getrimmt, zahllose unangenehme Touristen auf dem Rücken der Kamele durch die Arena geführt, hatte sauber gemacht, gemoppt, gekratzt und gehoben, bis ich dachte, ich müsste umfallen. Nicht eine Minute lang hatte sich das Tempo verringert, und die ganze Zeit über kontrollierte Kurt mich und meine Arbeit. Mal murmelte er, aus mir könne noch etwas werden, mal beschimpfte er mich lautstark im Beisein der verdutzten und verlegenen Touristen. Während der Arbeit war ich viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt gewesen, um darüber nachzudenken, ob ich eine derartige Behandlung die nächsten acht Monate aushalten könne. Als ich aber nun mit meinem jungen Freund sprach, merkte ich, wie es in mir kochte. «Arrogantes Schwein», dachte ich, «miese, lausige, geizige, besessene, jämmerliche kleine Kröte!» Ich hasste mich selbst wegen dieser grässlichen Feigheit im Umgang mit Menschen; sie ist ein so weibliches Syndrom – die Schwäche von Tieren, die immer das Opfer sind. Ich war nicht aggressiv genug gewesen und hatte mich nicht genügend gewehrt. Und jetzt quälte mich auch noch dieses impotente, innerlich wütende Gestammel. Plötzlich stürmte Kurt mit riesigen Schritten um die Ecke – ein weißes wehendes Gespenst. Ich spürte seine rasende Wut, noch ehe er uns erreicht hatte, und stand auf, um mich ihm zu stellen. Mit zitterndem Finger zeigte er auf meinen Freund und stieß zwischen den Zähnen hervor:

«Mach, dass du wegkommst! Wer bist du überhaupt? Nach der Arbeit hat hier niemand rumzulungern! Wahrscheinlich hat Fullarton dich geschickt, um das Design meiner Kamelsättel auszuspionieren.»

Dann starrte er mich an. «Ich weiß aus eigener Quelle, dass Sie schon drüben gewesen sind. Wagen Sie sich ja nicht in seine Nähe, solange Sie für mich arbeiten – NIE! Verstanden?!»

Ich explodierte. Die Wut der Hölle hätte nicht schlimmer sein können. Mein junger Freund entschwand mit schreckgeweiteten Augen in die Dunkelheit, und ich zog mit allen nur möglichen Schimpfworten gegen Kurt vom Leder. Ich schrie ihn an, er habe nicht die leiseste Chance, nicht die geringste Chance, mich je wieder an seine dreckige Arbeit zu kriegen, eher würde ich sterben. In rasender Wut rannte ich in mein Zimmer, knallte wie eine Wilde sein kostbares Scheunentor hinter mir zu, das man wie zerbrechliches Glas behandeln musste, und packte meine paar Habseligkeiten.

Kurt stand wie betäubt da. Er hatte mich falsch eingeschätzt, er war einen Schritt zu weit gegangen. Der Dollarsegen verblasste vor seinen Augen: Er hatte sowohl ein Goldkind als auch eine Sklavin verloren. Aber er war zu stolz, um sich zu entschuldigen. Früh am nächsten Morgen zog ich in die Kneipe um.

Die Kneipe hatte vier große Gasträume. Ich arbeitete in der Saloon Bar, die von den Stammgästen besucht wurde – Lkw-Fahrern und Farmarbeitern, einige von ihnen Mischlinge – und hin und wieder einer der schwarzen Gelegenheitsarbeiter, der gerade seinen Zweihundert-Dollar-Scheck bekommen hatte, um ihn in der Kneipe einzulösen. Er versoff seinen Lohn, und am nächsten Morgen war kaum noch etwas übrig. Obwohl man die Schwarzen leicht ausnehmen konnte, waren sie hier nur geduldet und kamen deshalb nicht oft. Wenn auch zwischen beiden Räumen ein reges Hin und Her herrschte, bevorzugten Touristen und viele Stammgäste der etwas besseren Schicht die Lounge Bar. Im Billardroom wurden Schwarze nur widerwillig zugelassen, und in der Inner Bar, gemütlich, aber geschmacklos eingerichtet, tranken Polizisten, Anwälte und die weiße Oberschicht: «Für Schwarze verboten.» Das war zwar nicht legal und stand auch nirgends geschrieben, wurde aber unter dem Vorwand praktiziert: «Gäste werden gebeten, angemessene Kleidung zu tragen.» Für die Unverbesserlichen im Saloon war sie die Poofter’s Bar. Wenigstens gab es hier keine «Hundeklappe», wie in den meisten Kneipen im Norden. Durch diese Klappen zum Hof wurde Schnaps an die Schwarzen verkauft.

Ich wohnte nach hinten raus in einem zugigen Taubenschlag aus Beton. Die Einrichtung bestand aus einem Aluminiumbett mit einer fleckigen, scheußlich rosa Chenilleüberdecke. In meinen Briefen nach Hause erzählte ich fröhlich von meinem Training der riesigen Küchenschaben. Ich berichtete, es sei mir gelungen, sie wie ein Dompteur in die Unterwürfigkeit zu zwingen, hätte aber bisher Abstand davon genommen, meinen Kopf in ihre Mäuler zu stecken – aus Angst, dass sie sich irgendwann gegen mich zusammenrotten würden. Aber hinter diesen Witzen steckte eine wachsende Depression. Kamele oder auch nur Informationen über Kamele zu erhalten, war viel schwieriger, als ich mir vorgestellt hatte. Inzwischen kannte beinahe jeder meinen Plan, was mir bei den Stammgästen viel höhnisches Gelächter einbrachte. Mit ihren nutzlosen und falschen Informationen hätte man eine ganze Bibliothek des Absurden einrichten können. Plötzlich schien jeder alles, aber auch alles über Kamele zu wissen.

Man muss nicht allzu tief schürfen, um dahinterzukommen, warum einige der zornigsten Feministinnen der Welt, die in ihrer Jugend die prickelnde, frische australische Luft geatmet haben, irgendwann ihre Kängurufelltaschen packten und in Richtung London, New York oder wohin auch immer flohen, wo der antipodische Männlichkeitswahn und die Unterdrückung der Frau wie ein grässlicher Albtraum langsam von ihrem angekratzten Selbstbewusstsein abfielen. Jeder, der einmal in einer reinen Männerbar in Alice Springs gearbeitet hat, wird wissen, was ich meine.

Einige Männer lungerten morgens schon vor der geschlossenen Tür und warteten darauf, dass die Kneipe öffnete. Im Lauf der nächsten zwölf Stunden pumpten sie sich mit Alkohol voll und verließen die Bar erst wieder zur Polizeistunde – oft auf allen vieren. Andere kamen immer zur selben Stunde, setzten sich auf denselben Platz, trafen sich mit denselben Freunden und erzählten erfundene Geschichten – immer dieselben und immer dieselben Reaktionen. Andere saßen allein in einer Ecke und träumten Gott weiß wovon. Manche waren verrückt, andere gemein, aber es gab auch ein paar richtige Prachtkerle, liebenswürdig, hilfsbereit und humorvoll. Manche vergossen um neun Uhr abends Schnapstränen über verpasste Gelegenheiten, verlorene Frauen oder die verlorene Hoffnung. Während sie schluchzten, ich ihnen auf dem Tresen das Händchen streichelte und sie tröstete, pissten sie still und selbstvergessen an die Bartheke.

Will man sich ernsthaft mit dem australischen Kult des Weiberhasses auseinandersetzen, muss man zweihundert Jahre der weißen australischen Geschichte durchackern. Dann landet man bei einer Horde übel zugerichteter, jammernder Sträflinge an den Gestaden des «weiten braunen Kontinents». Der Platz, an dem sie landeten, war relativ grün und einladend; die endlose braune Weite kam später. Man kann sich vorstellen, dass das Leben in der Kolonie nicht leicht war. Aber die Jungs lernten zusammenzuhalten. Wenn sie ihre Zeit abgebrummt hatten und immer noch bei Kräften waren, wagten sie sich in das abweisende Land vor, um dort ein erbärmliches Dasein zu fristen. Sie waren zäh und hatten absolut nichts zu verlieren … und sie hatten Alkohol, um die Schicksalsschläge zu vernebeln. Etwa 1840 dämmerte ihnen, dass etwas fehlte: Schafe und Frauen. Die Schafe importierten sie aus Spanien – ein Geniestreich, durch den sie Australien wirtschaftliche Geltung verschafften. Die Frauen holten sie aus den Armen- und Waisenhäusern Englands und brachten sie auf Segelschiffen herüber. Da es hiervon (gemeint sind die Frauen) nie genug gab, kann man sich nur zu gut vorstellen, was für ein Wahnsinnsansturm auf Sydneys Hafen einsetzte, als die Mädchen tapfer angesegelt kamen. Es ist schwer, im Verlauf eines einzigen Jahrhunderts eine derart traumatische Geschichte aus dem Gedächtnis eines Volkes zu löschen. Der Männerkult wird nach wie vor in jeder Kneipe des Landes gepflegt und am Leben gehalten – besonders im Hinterland, wo man noch sentimental am stereotypen Image des australischen Mannes festhält. Die moderne Ausgabe des Aussie ist fast ohne jeglichen Charme. Er ist voreingenommen, fanatisch, langweilig und vor allem brutal. Die Freuden seines Lebens beschränken sich auf Schießen, Raufen und Trinken. Für ihn ist jeder ein Kumpel, der nicht gerade ein Itaker, Araber, Polack, Neger, Affe, Nigger, Schlitzauge, Zigeuner, Chink, Türke, Japs, Froschfresser, Kraut, Kommunist, Angeber, Gauner, Polyp … ach ja, eine Pute, Ziege oder ein dummes Huhn ist.

Eines Abends flüsterte mir einer der netteren Stammgäste zu: «Du solltest vorsichtiger sein, Mädchen! Du musst wissen, ein paar von den Kerlen haben dich für die nächste Vergewaltigung vorgemerkt. Du darfst nicht so freundlich sein.»

Das war zu viel. Was hatte ich getan? Ich hatte ihnen doch nur freundschaftlich auf die Schulter geklopft, den Blanken manchmal ausgeholfen und mir die herzzerreißenden Geschichten über ihr grausames Schicksal angehört. Zum ersten Mal überkam mich richtige Angst. Ein zweiter Fall ereignete sich, als ich aushilfsweise in der Inner Bar arbeitete. Dort saßen etwa sechs Männer, inklusive zwei oder drei Polizisten, die still vor sich hin tranken. Plötzlich kam eine alte, heruntergekommene und betrunkene Eingeborene herein. Sie beschimpfte die Polizisten und warf ihnen alle möglichen Obszönitäten an den Kopf. Ein großer stämmiger Bulle stand auf, packte sie an den Haaren und schlug ihr den Kopf mehrmals gegen die Wand. «Halts Maul, du alte Schlampe, und mach, dass du wegkommst!», schrie er sie an. Ich hatte gerade meine Fassung wiedergewonnen, wollte über die Theke springen und ihn stoppen, als er sie schon an den Haaren zur Tür gezerrt hatte und auf die Straße stieß. Nicht ein Mensch hatte sich von seinem Hocker erhoben, und mit ein paar Witzen über die Dummheit der Nigger wendeten sie sich wieder ihren Drinks zu. An diesem Abend vergoss ich hinter der Bar Tränen, wenn mich niemand beobachtete, aber nicht aus Selbstmitleid, sondern aus hilfloser Wut und Verachtung. Kurt hatte inzwischen seinen verletzten Stolz überwunden und kam gelegentlich, um mich zur Rückkehr zu bewegen. Auch Gladdy besuchte mich von Zeit zu Zeit und erkundigte sich, wie es mir ging. Über ihre Besuche freute ich mich sehr, aber auch sie drängte mich auf ihre Weise, zurückzukommen. Nach zwei oder drei Monaten hatte ich genug gespart, und die Idee erschien mir durchführbar, wenn nicht sogar verlockend. Ich wusste, dass ich bei Kurt am meisten lernen würde … auch wenn es bedeutete, sich mit seinem exzentrischen Wesen abfinden zu müssen. Vielleicht war es doch die beste Lösung. Außerdem zeigte er sich bei seinen Besuchen von der charmanten Seite, und ich redete mir ein, ich hätte vielleicht doch einen taktischen Fehler begangen.

Ich begann, meine freien Tage bei ihnen zu verbringen. Auf Gladdys Bestehen blieb ich auch über Nacht, schlief sogar im Haus und ging erst früh am Morgen wieder zur Arbeit zurück. An einem dieser Tage gab mir die Kneipe den Rest.

Ich kam in den frühen Morgenstunden in mein kleines Verlies und fand auf meinem Kissen einen großen, wohlgeformten Haufen Scheiße, der sich dort beinahe liebevoll ausgebreitet hatte, als gehöre er dahin und habe seinen letzten Ruheplatz gefunden. Mich überkam die äußerst absurde Lust, ihn anzureden, ihn wissen zu lassen, dass zweifellos ich die Unbefugte sei – in etwa: «Entschuldigen Sie, aber kann es sein, dass Sie im falschen Bett liegen?» Die Hand auf der Türklinke, starrte ich ihn mindestens fünf Minuten mit offenem Mund an. Mein Sinn für Humor, mein Selbstvertrauen und mein Glaube an die Menschheit fielen in sich zusammen. Ich kündigte und floh auf die Ranch – in eine relativ gesunde geistige Umgebung.

Danach erschien mir sogar Kurts herrisches Benehmen erträglich. Mein Leben wurde durch schwere körperliche Arbeit an der frischen Luft und in der Sonne, durch die amüsanten Kamele und durch Gladdy wieder lebenswert. Kurt benahm sich zumindest zeitweilig zivil, aber ohne echte Herzlichkeit. Immerhin, er war ein großartiger Lehrmeister. Er zwang mich, mit den Tieren in einer Weise umzugehen, für die ich von mir aus viel zu feige gewesen wäre. Er übertrieb jedoch nie, damit ich mein Vertrauen nicht verlor. Das machte mich schließlich furchtlos. Die Kamele konnten tun, was sie wollten – ich hatte keine Angst vor ihnen. Es muss aber auch an Schutzengeln, guten Feen und Kurts Cleverness gelegen haben, dass ich während dieser ganzen Zeit ohne ernsten körperlichen Schaden davonkam. Kurt schien mit meinem Fortschritt im Umgang mit den Tieren zufrieden zu sein und begann, mich in die Geheimnisse ihrer Führung einzuweihen.

«Denk dran, immer die Tiere beobachten! Tag und Nacht beobachten. Du musst sehen, wie sie denken. Immer, aber auch immer kommen die Kamele zuerst.»

Jedes der acht Kamele besaß eine ausgeprägte Persönlichkeit. Biddy war die würdige Grande Dame der Kamelheit und allem nur Menschlichen weit überlegen; Misch-Misch der nervige, eitle junge Aristokrat; Khartoum ein liebenswertes nervöses Wrack; Ali der traurige, unerschütterliche Clown; Fahani eine arme, senile alte Dame; Aba das zurückgebliebene Kind mit Pubertätsproblemen; Bubby ein unentwegter Spaßvogel und Dookie das zum König geborene Kamel. Für mich waren sie wie Menschen, und ich liebte sie mit Hingabe. Soviel ich auch lernte, es gab immer noch etwas Neues zu entdecken. Sie überraschten und faszinierten mich bis zu dem Tag, an dem ich meine eigenen Tiere an der Küste des Indischen Ozeans zurückließ. Stundenlang sah ich ihnen zu, lachte über ihre Späße, sprach mit ihnen und streichelte sie. Ich widmete ihnen jeden Gedanken und jede freie Minute. Anstatt abends mit Kurt und Gladdy fernzusehen, stand ich draußen auf der mondbeschienenen Koppel, lauschte den wiederkäuenden Kamelen und führte mit ihnen sentimentale einseitige Unterhaltungen. Solange diese Liebesaffäre dauerte, musste ich über meinen geplanten Trip nicht allzu sehr nachdenken – er konnte ein heller Streif am Ende eines sehr langen Tunnels bleiben.

Kurt hörte nicht auf, zu toben und mich zu beschimpfen, wenn ich etwas falsch gemacht hatte. Aber es war erträglich, und masochistischerweise schätzte ich es sogar, denn es hielt mich auf Trab und bekämpfte meine angeborene Faulheit. Ich lernte schnell. Wenn er tatsächlich einmal ein Wort des Lobes oder ein seltenes Lächeln hervorbrachte, kannten meine Erleichterung und mein Stolz keine Grenzen. Ein dem Meister abgerungenes Kompliment wog tausendmal mehr als das unaufgeforderte Lob eines anderen. Es hat viele glückliche Sklaven gegeben.

Die Ranch hier draußen inmitten der ältesten Felsen der Welt war fantastisch und geschickt platziert. Wahrscheinlich lag es an der kalten, desolaten Lieblosigkeit der Umgebung, dass man die magischen, lebensbejahenden Qualitäten des Landes so deutlich wahrnahm. In diese Gegend zu kommen, heißt, im Staub zu ersticken, in den Wellen flirrender Hitze umzukommen und von der allgegenwärtigen australischen Fliege zum Wahnsinn getrieben zu werden. Man wird von der Weite überwältigt und bescheiden angesichts dieser ältesten und kargen, ehrfurchtgebietenden Landschaft der Erde; man entdeckt den mythologischen Schmelztiegel des Kontinents, das riesige Hinterland, die Endlosigkeit, das ausgedörrte Wüstenland mit der unendlich blauen Luft und der grenzenlosen Macht. Heute erscheint es lächerlich, von meinem damals wachsenden Gefühl der Freiheit zu sprechen, wenn man bedenkt, in welcher Abhängigkeit ich lebte. Aber hier draußen, auf einem Gang durch das zeitlose Gestein oder an dem im Mondlicht schimmernden Fluss entlang, kam alles wieder ins Lot; alles schien vergessen, und jeder Zweifel ließ sich besänftigen.

Ich arbeitete sieben Tage in der Woche von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang und manchmal noch länger. Auch wenn wir die Ranch einen Tag lang geschlossen hielten, weil es regnete, oder Kurt einen Feiertag einlegen wollte, gab es genug in Ordnung zu bringen und sauber zu machen. Kurt verhielt sich mir gegenüber wie einem Kamel bei der Dressur. Er erlaubte mir zum Beispiel nicht, Schuhe zu tragen. Ich musste so lange den äußerst schmerzhaften Prozess der Abhärtung meiner Fußsohlen über mich ergehen lassen, bis sich die Haut an rasierklingenscharfe Steine gewöhnt hatte. Manche Nächte lang konnte ich vor Schmerzen in meinen durchlöcherten und infizierten Füßen nicht schlafen. Wenn ich mich dagegen wehrte, wurde das als Auflehnung betrachtet, und außerdem erlaubte mir mein Stolz nicht, mich allzu oft zu beklagen. Ich hatte mir mein eigenes Gefängnis geschaffen und musste jetzt imstande sein, mit allem fertigzuwerden, was mir der Wärter vorsetzte. Als schließlich meine Füße blau-schwarz angeschwollen, rau, aufgesprungen und schwielig waren, erlaubte mir Kurt ein Paar Sandalen.

Mit eigenartiger Wonne beobachtete er mich beim Essen. «Aufessen, Mädchen! So ist es brav», sagte er jedes Mal, wenn ich gierig eine Mahlzeit verschlang, «du brauchst deine Kräfte.» Und damit hatte er nicht unrecht.

Er beobachtete mich wie ein Habicht, tadelte mich für meine Fehler und tätschelte und fütterte mich, wenn ich gut gewesen war. Wie weiche Knetmasse formte er mich zu einem guten, sanften, verlässlichen Muli, das weder trat, biss noch spuckte.

Durch unseren gemeinsamen Feind und unser Bündnis mit den Menschen unten am Fluss waren Gladdy und ich uns nähergekommen. Zwischen uns begann sich eine echte Freundschaft zu entwickeln. Ohne Gladdy hätte ich es nicht so lange bei Kurt aushalten können. Sie hatte in der Stadt einen Job angenommen, um sich ein paar Stunden von Kurt zu erholen und weil er dauernd über ihre finanzielle Lage stöhnte und meckerte. Es lag an zwei Dingen, dass die Ranch nicht so gut lief, wie sie hätte laufen können: erstens an der alten Fehde zwischen Kurt und Fullarton, der Kurts Meinung nach alle Fahrer der Touristenbusse bestach, zweitens an Kurts unbeschreiblicher Verachtung und Grobheit gegenüber den Leuten, die kamen.

«Sie bekloppter Idiot! Was machen Sie da am Zaun? Können Sie nicht lesen, Sie blöder Tourist? Heute ist geschlossen! Schließlich müssen wir auch mal frei haben. Machen Sie, dass Sie verschwinden, verdammt noch mal!»