Die Eingangshalle zum Darmrohr

Man könnte denken, das Ende des Darms hat Überraschendes zu bieten, weil wir uns damit kaum auseinandersetzen. Ich würde nicht einmal sagen, dass es nur daran liegt. Auch die Eingangshalle unseres Verdauungsschlauchs hat einiges in Petto – obwohl wir sie jeden Tag beim Zähneputzen anvisieren.

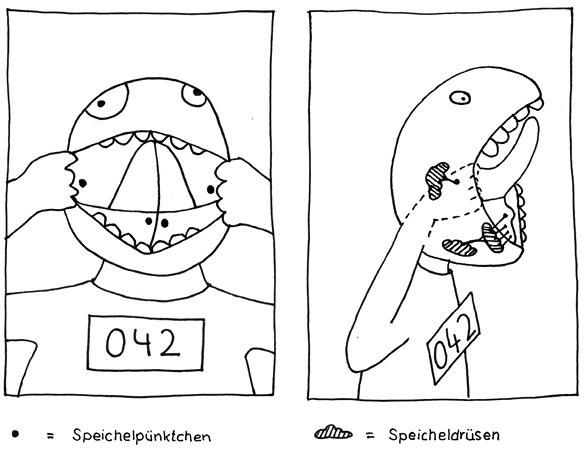

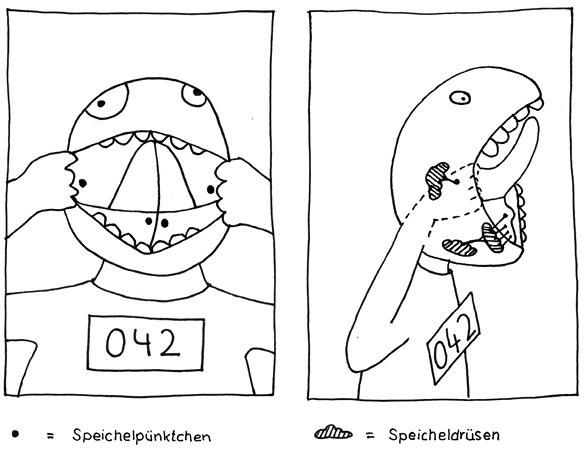

Den geheimen Ort Nummer eins findet man mit der Zunge. Es sind vier kleine Pünktchen. Zwei davon sind auf der Innenseite der Backe, gegenüber der oberen Zahnreihe, ziemlich in der Mitte. Hier spürt man rechts und links eine kleine Erhöhung. Viele glauben, sie hätten sich hier irgendwann einmal in die Backe gebissen, aber das stimmt nicht – diese Hubbel sind bei jedem Menschen genau an dieser Stelle. Die anderen beiden liegen unter unserer Zunge, rechts und links vom Zungenbändchen. Aus diesen vier Pünktchen kommt Speichel.

Aus den Backenpunkten kommt Speichel, wenn es einen aktuellen Anlass gibt – wie zum Beispiel Essen. Aus den zwei Öffnungen unter der Zunge fließt der Speichel die ganze Zeit. Würde man in diese Öffnungen eintauchen und gegen den Speichelstrom schwimmen, käme man zu den Chef-Speicheldrüsen. Sie produzieren den meisten Speichel – etwa 0,7 bis 1 Liter pro Tag. Wenn es vom Hals in Richtung Kiefer geht, kann man zwei weiche runde Erhebungen fühlen. Darf ich vorstellen? Das sind die Chefs.

Weil die beiden Zungenpünktchen der »Dauerspeichler« genau auf die Hinterseite unserer unteren Schneidezähne gerichtet sind, kriegen wir hier besonders schnell Zahnstein. Im Speichel sind nämlich kalziumhaltige Stoffe, die eigentlich nur den Zahnschmelz härten wollen – wenn man als Zahn allerdings unter Dauerbeschuss steht, ist es ein bisschen zu viel des Guten. Kleine Moleküle, die unschuldig in der Nähe umherschwirren, werden kurzerhand einfach mitversteinert. Das Problem ist nicht der Zahnstein selbst, sondern dass er so schön rau ist. Parodontose- oder Karies-Bakterien können sich an rauen Oberflächen viel besser festhalten als an unserem eigentlich glatten Zahnschmelz.

Wie kommen solche Versteinerungs-Kalzium-Stoffe in unseren Speichel? Speichel ist gefiltertes Blut. In den Speicheldrüsen wird das Blut durchgesiebt. Rote Zellen werden zurückgehalten, denn wir brauchen sie in unseren Adern und nicht im Mund. Kalzium, Hormone oder Abwehrstoffe des Immunsystems hingegen gelangen aus dem Blut in den Speichel. Von Mensch zu Mensch ist der Speichel deshalb ein bisschen anders. Man kann eine Person sogar mit einer Speichelprobe auf Immunkrankheiten oder bestimmte Hormone testen. Außerdem können die Speicheldrüsen einige Stoffe noch extra dazutun, zum Beispiel die Versteinerungs-Kalzium-Stoffe oder auch Schmerzmittel.

In unserem Speichel gibt es ein Schmerzmittel, das sehr viel stärker wirkt als Morphium. Es wird Opiorphin genannt und wurde erst 2006 entdeckt. Natürlich produzieren wir es nur in kleinen Mengen, unser Speichel will uns ja nicht volldröhnen. Aber auch so eine kleine Menge hat ihre Wirkung, denn unser Mund ist ein Sensibelchen! Hier gibt es so viele Nervenenden wie an kaum einem anderen Ort im Körper – der kleinste Erdbeersamen kann uns tierisch auf die Nerven gehen, jedes Sandkorn im Salat merken wir sofort. Eine kleine Wunde, die uns am Ellenbogen noch nicht einmal auffallen würde, tut im Mund höllisch weh und erscheint riesengroß.

Ohne unsere speicheleigenen Schmerzmittel könnte das noch schlimmer sein! Weil wir beim Kauen eine Extraladung solcher Speichelstoffe ausschütten, ist Halsweh nach dem Essen besser, und auch kleine Wunden im Mundinnenraum tun dann weniger weh. Es braucht nicht unbedingt Essen – auch schon beim Kaugummikauen kommen wir an unsere mundeigenen Schmerzmittel. Mittlerweile gibt es sogar eine Handvoll neuer Studien, die zeigen, dass Opiorphin antidepressive Wirkungen besitzt. Funktioniert Frustessen vielleicht auch ein Stück weit über die Spucke? Die Schmerz- und Depressionsforschung der kommenden Jahre wird uns diese Frage vielleicht beantworten können.

Speichel schützt die empfindliche Mundhöhle nicht nur vor zu viel Schmerz, sondern auch vor zu vielen bösen Bakterien. Dafür gibt es zum Beispiel Mucine. Das sind Schleimstoffe. Sie sorgen für ein paar Stunden faszinierter Unterhaltung, wenn man als Kind feststellt, dass man dank ihnen mit dem eigenen Mund Seifenblasen machen kann. Mucine hüllen unsere Zähne und unser Zahnfleisch in ein schützendes Mucin-Netz. Wir spritzen sie aus unseren Speichelpünktchen ungefähr so, wie Spiderman Netze aus seinem Handgelenk schießt. In diesem Netz bleiben Bakterien hängen, bevor sie uns angreifen können. Während sie dort gefangen sind, können andere antibakterielle Stoffe aus dem Speichel schlechte Bakterien abtöten.

Wie beim Speichel-Schmerzmittel gilt aber auch hier: Die Konzentration der Bakterien-Killer-Stoffe ist nicht übertrieben hoch. Unsere Spucke will uns nicht durchdesinfizieren. Wir brauchen sogar eine gute Stammmannschaft an kleinen Wesen im Mund. Harmlose Mundbakterien werden von unserem Speichel nicht komplett ausradiert, denn sie nehmen Platz ein – Platz, der sonst von gefährlichen Keimen bevölkert werden könnte.

Beim Schlafen produzieren wir kaum Speichel. Das ist super für alle Kissen-Sabberer – würden sie die vollen 1 bis 1,5 Liter Tagesspeichel auch nachts produzieren, wäre das ein unschönes Hobby. Weil wir nachts so wenig Speichel produzieren, haben viele Menschen morgens Mundgeruch oder Halsweh. Acht Stunden knappe Bespeichelung heißt für die Mundmikroben: sturmfrei. Freche Bakterien werden dann nicht mehr so gut im Zaum gehalten, und unsere Schleimhäute in Mund und Rachen vermissen ihre Sprinkleranlage.

Das Zähneputzen vor und nach dem Schlafen ist deshalb eine clevere Einrichtung. Am Abend verringert man damit die Bakterienzahl im Mund und startet so mit einer vorerst kleineren Party-Mikroben-Gesellschaft in die Nacht. Am Morgen räumt man dann die Überreste der nächtlichen Sause weg. Zum Glück wachen unsere Speicheldrüsen morgens mit uns auf und machen sich sofort an die Produktion! Spätestens das erste Brötchen oder unsere Zahnbürste regt den Speichelfluss so richtig an und beseitigt die Mikroben oder transportiert sie hinunter in den Magen. Hier übernimmt die Magensäure den Rest.

Wer auch tagsüber unter Mundgeruch leidet, hat vielleicht nicht genug müffelnde Bakterien entfernen können. Ausgefuchste Kerlchen verstecken sich gerne unter dem neugebildeten Mucin-Netz und sind dort nicht mehr so gut erreichbar für die antibakteriellen Speichelstoffe. Dann können Zungenschaber helfen, aber auch ausgedehntes Kaugummikauen – es sorgt dafür, dass ordentlich Speichel fließt und die Mucin-Verstecke wegspült. Wenn das alles nichts nützt, gibt es einen weiteren Ort, an dem man nach Mundgeruch-Verursachern suchen kann. Dazu kommen wir gleich, nach der Vorstellung des zweiten geheimen Ortes im Mund.

Dieser Ort gehört zu den typischen Überraschungen – man denkt, man kennt jemanden, und findet dann heraus, dass derjenige eine wirklich unerwartete, verrückte Seite hat. Die schick frisierte Frankfurter Sekretärin findet man abends im Internet als Betreiberin einer wilden Frettchenzucht wieder. Den Gitarristen der Heavy-Metal-Band trifft man beim Wollekaufen, weil Stricken entspannend und ein Work-out für die Finger ist. Die besten Überraschungen kommen nach dem ersten Eindruck – das ist schon bei der eigenen Zunge so. Wenn man sie rausstreckt und dabei in den Spiegel schaut, sieht man auch nicht gleich ihr komplettes Wesen. Man könnte sich fragen: Hey, wie geht sie da hinten eigentlich weiter? So richtig zu Ende sieht das ja nicht aus. Genau da beginnt die verrückte Seite der Zunge, die Zungenwurzel.

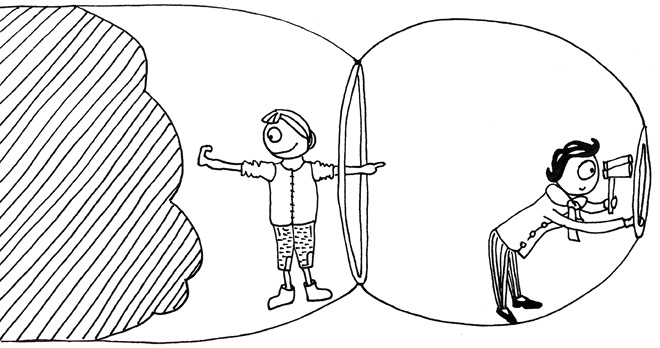

Hier ist eine andersartige Landschaft voller rosa Kuppeln. Wer keinen ausgeprägten Brechreflex hat, kann sich mit dem Finger ganz vorsichtig auf der Zunge nach hinten tasten. Sobald man am letzten Stück ankommt, merkt man, dass es von unten munter rund entgegenhubbelt. Die Aufgabe der Zungenkuppeln ist, alles, was wir schlucken, zu überprüfen. Dafür schnappen sich die Kuppeln kleinste Partikel aus Essen, Trinken oder der Atemluft und ziehen sie ins Kuppelinnere. Hier wartet eine Armee aus Immunzellen, um mit Fremdstoffen aus der Außenwelt trainiert zu werden. Apfelstückchen sollen sie in Ruhe lassen, bei Halsweherregern müssen sie sofort zuschnappen. Wer bei der Finger-Erkundungstour also wen erkundet, ist unklar, denn dieser Bereich gehört zu dem neugierigsten Gewebe unseres Körpers: dem Immungewebe.

Das Immungewebe hat ein paar solcher Neugier-Hot-Spots – genaugenommen liegt um den ganzen Rachen ein Ring aus Immungewebe. Diese Zone nennt man auch den Waldeyer Rachenring: unten die Zungenkuppeln, rechts und links unsere Mandeln, und oben gibt es noch was beim Rachendach (in Nasen- und Ohrennähe – wir nennen sie bei Kindern oft einfach »Polypen«, wenn sie zu groß werden). Wer jetzt denkt, dass er keine Mandeln mehr hat – falsch gedacht. Alle Teile des Waldeyer Rachenrings zählen nämlich als Mandeln. Zungenkuppeln, Rachendächer und auch unsere altbekannten Mandeln tun alle dasselbe: Sie tasten neugierig Fremdes ab und trainieren Immunzellen, sich zu verteidigen.

Abb.: Das Immungewebe am Zungengrund, auch tonsilla lingualis genannt

Die Mandeln, die öfter mal entfernt werden, machen das nur einfach nicht immer ganz clever: Sie bilden keine Kuppeln, sondern tiefe Furchen (zur Oberflächenvergrößerung). Darin bleibt dann manchmal zu viel Fremdes hängen und kommt nur schwer wieder raus, wodurch sich das Gewebe hier öfter entzündet. Das ist sozusagen ein Nebeneffekt von überneugierigen Mandeln. Wer also ausschließen kann, dass schlechter Atem von der Zunge oder den Zähnen kommt, der kann mal bei diesen Mandeln nachsehen – wenn er noch welche hat.

Manchmal verstecken sich hier kleine weiße Steinchen, die furchtbar riechen! Leute wissen oft nichts davon und kämpfen wochenlang gegen einen üblen Mundgeruch oder einen merkwürdigen Geschmack. Alles Zähneputzen, Gurgeln oder Zungenputzen hilft dann praktisch nichts. Irgendwann kommen die Steine von alleine raus, und alles ist wieder gut – so lange muss man aber nicht warten. Man kann diese Steinchen mit etwas Übung herausdrücken, und der Mundgeruch verschwindet von einem Moment auf den anderen.

Der beste Test, ob unangenehmer Geruch überhaupt von hier kommt, ist: mit dem Finger oder Q-Tips über die Mandeln fahren. Wenn es schlecht riecht, dann kann man auf Steinchensuche gehen. HNO-Ärzte entfernen solche Steine auch – das ist komfortabler und sicherer. Wer Freude an grenzwertig ekligen YouTube-Videos hat, kann sich auch dort verschiedene Rumdrücktechniken angucken und dabei einige Extremexemplare solcher Steine ansehen. Das ist allerdings nichts für schwache Nerven.

Es gibt auch noch andere Hausmittel gegen Mandelsteine.Einige Menschen gurgeln mehrmals täglich Salzwasser, andere schwören auf frisches rohes Sauerkraut aus dem Reformhaus – wieder andere behaupten, ein Verzicht auf Milchprodukte führe zu völliger Steinlosigkeit. Wissenschaftlich bewiesen ist keiner dieser Vorschläge. Besser untersucht ist die Frage, ab wann man Mandeln rausoperieren kann. Die Antwort lautet: am besten, wenn man älter als sieben ist.

Ab diesem Alter haben wir wohl alles Wichtige gesehen. Unsere Immunzellen zumindest: auf die völlig fremde Welt kommen, von Mama abgeknutscht werden, mal im Garten oder Wald sein, ein Tier anfassen, viele Erkältungen hintereinander haben, einen Haufen fremder Leute in der Schule kennenlernen. Das war’s auch schon. Ab jetzt hat unser Immunsystem sozusagen fertig studiert und kann normal arbeiten gehen für den Rest unseres Lebens.

Vor dem siebten Lebensjahr sind die Mandeln noch wichtige Ausbildungsstätten. Die Bildung unseres Immunsystems ist nicht nur im Kampf gegen Erkältungen wichtig. Sie spielt auch eine Rolle, wenn es um unsere Herzgesundheit oder unser Gewicht geht. Wer seine Mandeln vor dem siebten Lebensjahr entfernt bekommt, hat zum Beispiel ein höheres Risiko, übergewichtig zu werden. Warum das so ist, wissen Ärzte noch nicht. Der Zusammenhang von Immunsystem und Gewicht ist aber immer öfter Gegenstand von Studien. Für untergewichtige Kinder kann der Mandel-Moppeleffekt prima sein. Sie rücken durch eine Gewichtszunahme in den Normalbereich. In allen anderen Fällen wird Eltern empfohlen, nach der Operation auf eine ausgewogene Ernährung ihrer Kinder zu achten.

Wer schon vor dem siebten Lebensjahr lieber auf Mandeln verzichtet, sollte also immer gute Gründe haben. Wenn die Mandeln beispielsweise so groß sind, dass das Schlafen und Atmen schwierig werden, ist jeder Mandel-Moppeleffekt egal. Es ist zwar rührend, dass das eigene Immungewebe uns so motiviert verteidigen will. Aber es schadet uns dann mehr, als es nützt. Oft können Ärzte dann auch nur den störenden Teil der Mandel weglasern und müssen sie nicht gleich ganz entfernen. Anders ist das bei Dauerentzündungen. Dann können unsere Immunzellen nie entspannen, und das ist auf lange Bahn gesehen nicht gut für sie. Egal, ob vier, sieben oder fünfzig Jahre alt – überempfindliche Immunsysteme können auch mal davon profitieren, wenn die Mandeln verabschiedet werden.

Zum Beispiel Menschen mit Psoriasis (auch Schuppenflechte genannt) tun dies. Sie leiden wegen eines überalarmierten Immunsystems unter juckenden Hautentzündungen (oft am Kopf beginnend) oder Gelenkbeschwerden. Außerdem haben Psoriasis-Patienten auch überdurchschnittlich oft Halsweh. Ein möglicher Faktor bei dieser Erkrankung sind Bakterien, die sich dauerhaft in den Mandeln verstecken können und von dort das Immunsystem ärgern. Seit über dreißig Jahren beschreiben Ärzte immer wieder Fälle, bei denen nach einer Mandelentfernung auch die Hautkrankheit sehr viel besser wurde oder abheilte. Deshalb untersuchten im Jahr 2012 Forscher aus Island und den USA diesen Zusammenhang genauer. Sie teilten 29 Psoriasis-Patienten mit häufigen Halsschmerzen in zwei Gruppen auf. Die eine Hälfte ließ sich die Mandeln entfernen, die andere Hälfte nicht. Bei 13 der 15 »Entmandelten« verbesserte sich die Krankheit deutlich und dauerhaft. Bei den Noch-Mandeln-Besitzenden gab es kaum Veränderungen. Auch bei rheumatischen Erkrankungen kann man heute schon die Mandeln entfernen, wenn sich der Verdacht erhärtet, dass sie daran schuld sind.

Mandeln drin oder Mandeln draußen – für beides gibt es gute Argumente. Wer seine Mandeln schon früh hergeben muss, sollte sich keine Sorgen machen, dass das Immunsystem jetzt alle wichtigen Lektionen aus dem Mund verpasst! Dafür gibt es ja zum Glück auch noch die Zungenkuppeln und das Rachendach. Wer noch Mandeln hat, muss allerdings auch keine Angst vor versteckten Bakterien haben: Viele Menschen haben einfach nicht so tiefe Furchen in den Mandeln und deshalb auch keine Probleme damit. Zungenkuppeln und Co. sind praktisch nie Verstecke für Keime. Sie sind anders gebaut und haben Drüsen, mit denen sie sich in regelmäßigen Abständen selbst reinigen.

In unserem Mund passiert jede Sekunde einiges: Speichelpünktchen schießen Mucin-Netze, pflegen unsere Zähne und schützen uns vor zu großer Empfindlichkeit. Unser Rachenring überwacht Fremdpartikel und bereitet seine Immunarmeen damit vor. Wir bräuchten nichts davon, wenn es hinter dem Mund nicht weiterginge. Der Mund ist einzig und allein die Eingangshalle zu einer Welt, in der Fremdes zu Eigenem wird.