Gaius Iulius Caesar

De bello Gallico

Der Gallische Krieg

Ausgewählt und herausgegeben

von Gerhard Nöhring

Reclam

2010 Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

Gesamtherstellung: Reclam, Ditzingen

Made in Germany 2017

RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart

ISBN 978-3-15-960512-8

ISBN der Buchausgabe 978-3-15-019783-7

www.reclam.de

Inhalt

Einleitung

De bello Gallico (Auswahl)

1. Die Teile Galliens und ihre Bewohner (I 1,1–4)

2. Die Auswanderung der Helvetier – Caesars Eingreifen in Gallien

2.1 Die Pläne des Orgetorix (I 2–6)

2.2 Caesars Erscheinen in Gallien – sein entschlossenes Handeln (I 7–10)

2.3 Hilferuf der Haeduer an Caesar (I 11–12)

2.4 Friedensangebot der Helvetier (I 13–15)

2.5 Römerfeindliche Aktivitäten bei den Haeduern (I 16–20)

2.6 Die Kapitulation der Helvetier (I 27–29)

3. Die erste Überfahrt nach Britannien

3.1 Die Begründung des Unternehmens (IV 20,1–4)

3.2 Die Durchführung des Unternehmens (IV 22,3–27,7)

4. Exkurse

4.1 Britannien – Land und Leute (V 12–14)

4.2 Die Gallier (VI 11–20)

4.3 Die Germanen (VI 21–24)

4.4 Merkwürdige Tiere in Germanien (VI 25–28)

5. Der gallische Freiheitskampf unter Vercingetorix (VII 1–4; 68–69,1)

6. Das Ende des gallischen Freiheitskampfes: Die Belagerung und Eroberung von Alesia (VII 71; 76–79; 88–89)

Begleittexte

7. Caesars Abstammung (Sueton, Divus Iulius 6,1)

8. Große Entschlossenheit bereits in jungen Jahren (Velleius Paterculus, Historia Romana II 41,3; 42,2–3)

9. Caesars Vorbild: Alexander der Große (Sueton, Divus Iulius 7,1–2)

10. Caesars Freigebigkeit (Sueton, Divus Iulius 10,1)

11. Wahl zum Konsul und (sogenannter) Erster Triumvirat (Sueton, Divus Iulius 19,2)

12. Erster Triumvirat (Velleius Paterculus, Historia Romana II 44,1–3)

13. Caesars »Kollegialität« als Konsul (Sueton, Divus Iulius 20, 1–2)

14. Bilanz des gallischen Krieges (Velleius Paterculus, Historia Romana II 47,1)

15. Ausrufung des Staatsnotstandes durch den Senat am 7. Januar 49 (Caesar, De bello civili I 5,3–5)

16. Caesars mögliche Beweggründe zum Bürgerkrieg (Sueton, Divus Iulius 30,1–5)

17. Die Überschreitung des Rubikon – der Beginn des Bürgerkriegs (Sueton, Divus Iulius 31,2–33)

18. Erscheinung der personifizierten Patria am Rubikon (Lukan, De bello civili I 183–194)

19. Der Beginn des Bürgerkriegs (Velleius Paterculus, Historia Romana II 49,1)

20. Bürgerkrieg: Die Schlacht bei Pharsalos – Caesars Milde (Velleius Paterculus, Historia Romana II 52,3–6)

21. Caesars Versöhnlichkeit und Toleranz (Sueton, Divus Iulius 75,4–5)

22. Ein berühmtes Wort (Sueton, Divus Iulius 37,1–2; Florus, Epitoma de Tito Livio II 13,62–63)

23. Caesars Maßlosigkeit – Ursachen für seine Ermordung (Sueton, Divus Iulius 76–79)

24. Die Iden des März 44 (Sueton, Divus Iulius 81,4–82,3)

25. Geistige Leistungsfähigkeit – militärische Leistung – Großmut (Plinius d. Ä., Naturalis historia VII 91–94)

26. Caesars rhetorische Qualität (Cicero, Brutus 261)

27. Die schriftstellerische Qualität der Commentarii (Hirtius, C. Iuli Caesaris commentarii de bello Gallico VIII praefatio 4–7)

28. Caesars Rang als Redner und Schriftsteller (Quintilian, Institutio oratoria X 1,114)

Anhang

Abkürzungen und Symbole

Lernwortschatz

Namen- und Sachverzeichnis

Caesars Bellum Gallicum

Caesars Commentarii als neue historische Darstellungsform

Das römische Militärwesen

Literaturhinweise

Die römischen Zeitangaben

Karte Galliens zur Zeit Caesars

Hinweise zur E-Book-Ausgabe

[7] Einleitung

»Den Namen Caesars sollten alle gebildeten Menschen verfluchen und hassen; denn er war ein Mörder seines Vaterlandes ebenso wie der lateinischen Sprache und der wissenschaftlichen Bildung« (G. Poggio Bracciolini in einem Brief an Scipione Mainenti, 1435).

An harten Kritikern wie diesen hat es Caesar nie gefehlt, ebenso nicht an glühenden Verehrern. Wie nur wenige Menschen weist Caesar in seinem Charakter und in seinen Handlungen eine solche Gegensätzlichkeit auf, dass er bei den Zeitgenossen und bei der Nachwelt gleichermaßen unauslöschlichen Hass und tiefe Bewunderung hervorgerufen hat.

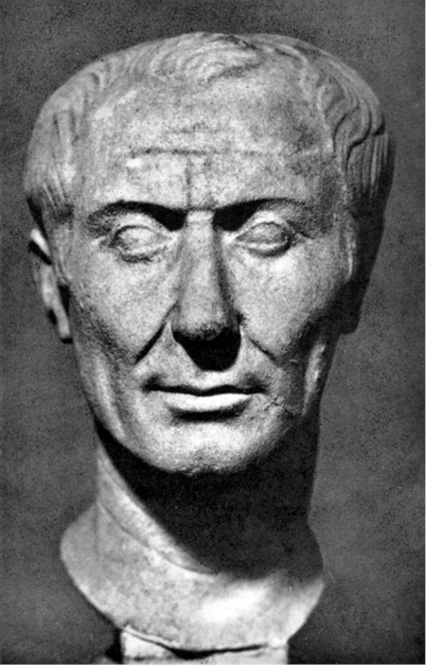

Caesar-Bildnis (aus Tusculum, in Turin); die einzige erhaltene Abbildung, die noch zu Caesars Lebzeiten entstanden sein dürfte.

Trotz aller Argumente, die in den letzten Jahrzehnten gegen die Lektüre der Commentarii de bello Gallico vorgebracht wurden, konnte Caesar seine Stellung als zentraler Schulautor behaupten. Denn es lässt sich kaum ein anderer antiker Schriftsteller finden, der eine so ungeheure, bis heute reichende Wirkung hat, dessen Werk so gute Interpretationsmöglichkeiten bietet und der ein so glänzendes, für die sprachliche Ausbildung der Schüler hervorragend geeignetes Latein schreibt.

Bei der Anlage dieser [8] Textausgabe wurde darauf geachtet, den Text nicht in zu kleine Einheiten zu zerstückeln; um eine echte Originallektüre zu gewährleisten, wurden Adaptierungen sowie Auslassungen innerhalb einzelner Kapitel nicht vorgenommen.

Die Caesar-Lektüre ist vor allem dann sinnvoll, wenn Caesar in all seinen Facetten – als Historiograph, Geograph, Ethnograph, Politiker, Militär und nicht zuletzt als Mensch – erfasst werden kann. Dass Schülerinnen und Schüler dies erkennen und das Bellum Gallicum als Gesamtwerk verstehen, war das Ziel bei der Auswahl der einzelnen Textstellen: Das Bellum Helveticum (Buch I) und der Freiheitskampf der Gallier (Buch VII) als Rahmen zeigen Caesars erstes Eingreifen sowie die endgültige Unterwerfung Galliens. Die erste Überfahrt nach Britannien (Buch IV) lässt Caesars strategische Planung und sein Ausgreifen über das Festland hinaus erkennen. Die geo- und ethnographischen Exkurse über Britannier (Buch V) sowie Gallier und Germanen (Buch VI) sind kulturhistorisch überaus interessant.

Es ist klar, dass in der Schule nicht die gesamte Textausgabe bewältigt werden kann. Doch gerade der verhältnismäßig umfangreiche Text bietet den Unterrichtenden eine große Auswahlmöglichkeit, ob nun der Text statarisch, kursorisch oder auf eine andere Weise bearbeitet wird.

Eine wesentliche Aufgabe der Unterrichtenden ist es also, die Caesar-Lektüre genau zu planen. Dazu gehört, gezielt Textstellen auszuwählen und mit ihnen ein sinnvolles Unterrichtskonzept zu erstellen. Durch pädagogisch wirksames Interpretieren sollen die Schülerinnen und Schüler Einblick in die mit Caesars Person und seinen Commentarii verbundenen Probleme erhalten. So können ihnen am Typus des Machtmenschen, an den Commentarii als Propagandaschrift mit gezielter Leserlenkung sowie an der Problematik des Krieges und des römischen Imperialismus [9] Konstanten menschlichen Verhaltens bewusst werden, die sie zur Reflexion anregen. Diese Themen sowie insgesamt die Dichte des Gehalts der Commentarii, die sich aus der Tatsache ergibt, dass Caesar Machtpolitiker von weltgeschichtlicher Bedeutung und exzellenter Schriftsteller in einer Person war, machen dieses Werk interpretatorisch äußerst ergiebig. Anregungen und Zusatzmaterial, das es als Interpretationshilfe erleichtern soll, die Gestalt Caesars historisch angemessen zu würdigen, finden sich unter www.reclam.de/lehrerservice.

Auch in anderer Hinsicht lässt diese Textausgabe den Unterrichtenden große Freiheit: Passende Bilder auswählen, Arbeitsaufträge erstellen, Tafelanschriften entwerfen – das gehört zu den genuinen Aufgaben des Lehrers. Daher wurde auf eine ausführliche Gestaltung dieser Bereiche verzichtet.

Caesar-Bildnis (Rom, Vatikan) aus dem 1. Jh. n. Chr.

Die Begleittexte weiterer Autoren sollen es ermöglichen, das Phänomen Caesar auch aus anderer Perspektive zu betrachten: Sie laden zu Vergleich und relativierender Beurteilung ein und dienen der Vervollständigung des Caesar-Bildes.

Der Kommentarteil erläutert die einzelnen Textstellen vor allem sprachlich mit dem Ziel des morphologischen, syntaktischen und semantischen Verständnisses. Die Angaben richten sich nach dem Wissensstand von Schülerinnen und Schülern der Mittelstufe. Die traditionelle Gliederung ( [10] Kapitel- und Paragraphenzählung) des lateinischen Textes wurde beibehalten; auf sie bezieht sich der Kommentar.

Vorausgesetzt wird die Kenntnis der in Reclams Standardwortschatz Latein (Universal-Bibliothek Nr. 19780) enthaltenen Vokabeln; diese werden nicht angegeben, außer sie erscheinen in einer Spezialbedeutung. Nicht vorausgesetzte Vokabeln werden im Kommentar entweder angegeben oder mit einem Herleitungshinweis versehen, wo sich dies anbietet (das Symbol »~« bedeutet ›entspricht‹, »<« bedeutet ›abzuleiten aus‹, »↔« bedeutet ›ist das Gegenteil von‹).

Vokabeln, die auf engem Raum mehrfach vorkommen, werden nur bei ihrem ersten Auftreten angegeben. Der Verweis »→ V« bedeutet, dass das Wort zu dem Vokabular gehört, welches im Anhang dieser Ausgabe im Lernwortschatz aufgeführt ist; dieser Lernwortschatz enthält alle in der Ausgabe häufiger vorkommenden Vokabeln, die sich nicht im Standardwortschatz finden. Da im Kommentar die Angaben nur dem Textverständnis, nicht aber der weiterführenden Wortschatzarbeit dienen sollen, wird dort auf alle nicht unbedingt notwendigen Angaben (z. B. sämtliche Stammformen von Verben, die im Text nur im Präsensstamm auftauchen) verzichtet. Dasselbe gilt für die Kennzeichnung von langen Vokalen. Im Gegenzug finden sich die vollständigen Angaben bei den Wörtern im Lernwortschatz des Anhangs, da mit Hilfe dieses Verzeichnisses aktive Wortschatzarbeit betrieben werden kann und soll. Gleichfalls im Anhang findet sich ein Verzeichnis sämtlicher im Text vorkommenden Eigennamen (auf welches im Kommentar aus Platzgründen nicht jedes Mal einzeln verwiesen wird) sowie weitere Abrisse (z. B. zum römischen Militärwesen), die für das Verständnis der Texte unentbehrlich sind. Die Jahreszahlen beziehen sich auf die Zeit vor Christi Geburt.