Jörg Blech

Leben auf dem Menschen

Warum Billionen von Bakterien gut für unsere Gesundheit sind

FISCHER E-Books

Seit seinem Enthüllungsbuch ›Die Krankheitserfinder‹ hat sich Jörg Blech als kritischer Medizinjournalist etabliert. Das Buch stand auf Platz 1 der Bestsellerliste und liegt in zwölf Sprachen vor. Jörg Blech hat sein Biologie-Diplom in Köln abgelegt und das Schreiben an der Henri-Nannen-Journalistenschule in Hamburg gelernt. Der Autor arbeitete als Wissenschaftsredakteur für den »Stern«, die »Zeit« und ist inzwischen Mitglied der »Spiegel«-Redaktion. Zu seinen erfolgreichen Bänden im FISCHER Taschenbuch gehören ›Heillose Medizin‹ (Band 17916) und ›Die Heilkraft der Bewegung‹ (Band 17761), zuletzt erschien von ihm im S. Fischer Verlag ›Die Psychofalle. Wie die Seelenindustrie uns zu Patienten macht‹.

Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de

Ein Weltbund von Forschern erfasst erstmals sämtliche Lebewesen, die auf und im menschlichen Körper leben. Das sind 100 Billionen Mikroorganismen sowie eine ebenso erstaunliche Zahl größerer Krabbler. »Ein Mensch ist ziemlich viele – und das ist auch gut so«, sagt Jörg Blech. Wo die Medizin häufig nur »Krankheitserreger« sieht, erschließt der Autor mit seinem Ausflug in die Lebensräume unseres Körpers eine neue Welt. Und führt den Leser zu der verblüffenden Erkenntnis: Viele unserer Besiedler sind überaus nützliche Wesen, ohne die wir Menschen gar nicht existieren könnten.

Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg / Sonja Steven

Coverabbildung: Plainpicture / André Schuster

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403372-3

Gemeint sind Fadenwürmer (Nematoden)

Dieses Buch widme ich denen, die mir nahe sind. Neunzig Prozent der Zellen auf und in meinem Körper sind Mikroorganismen. Sie beeinflussen mein Gehirn. Die Vorstellung, von fremden Wesen gesteuert zu werden, ist eine Urangst des Menschen. Wäre das nicht schon Grund genug, alles über diese Inside-Story zu erfahren? Bei mir kam Neugier hinzu; die Lust, das phantastische Universum zu erkunden.

Wer ist da draußen auf mir?

Die Reise zu meinen Besiedlern war faszinierend, sie hat mein Leben verändert, ich habe gelernt: Einige meiner besten Freunde sind Bakterien. Gut, ich wasche mir die Hände, aber ich breche nicht mehr in Panik aus, wenn ich eine fremde Toilette benutzen muss. Ich weiß es zu schätzen, dass meine Mutter mich ohne Kaiserschnitt auf die Welt bringen konnte. Großartig ist auch, dass wir früher immer Ferien auf dem Bauernhof gemacht haben. Ich halte mich nicht länger für ein Individuum, sondern ich lebe im Plural: Wir sind nie allein.

Die Lebewesen in und um uns herum finden viele nebensächlich oder halten sie für verdächtig. Wir denken, wir brauchen sie nicht zu beachten, und meinen sogar, wir könnten sie bekämpfen. Ärzte sehen in Mikroorganismen vor allem Keime, die einen krank machen. Der Duden nennt für den Begriff Mikroben als sinnverwandtes Wort »Erreger«. Und im Wörterbuch Merriam-Webster steht, damit seien »krank machende Bakterien« gemeint.

Als ich auf der großen Jahrestagung der Amerikanischen Gesellschaft für Mikrobiologie in Boston eine Veranstaltung besuchte, in der es um die guten Seiten unserer Besiedler ging, war ich einer von nur wenigen Journalisten und der einzige aus Europa. Dabei gibt es unglaublich viel zu berichten: Nur die verschwindende Minderheit unserer Gäste verursacht Erkrankungen und Seuchen. Diese Mikroorganismen, deren Zahl sich auf 50 bis 100 beläuft, gehören nicht zur normalen Flora des Menschen.

Wissenschaftler sind gerade dabei zu begreifen, wie vielgestaltig, präsent und segensreich das Leben auf dem Menschen ist. Neue Labormethoden ermöglichen es ihnen, sämtliche biologische Arten zu erfassen, die bisher unerkannt auf unserem Körper lebten. Dadurch entsteht nicht weniger als ein neues Bild des Menschen. Er ist nicht das Maß aller Dinge, sondern ein Organismus in einem Superorganismus. Ein Mensch ist ziemlich viele.

Unser ganzes Leben lang haben unsere Besiedler einen direkten Einfluss auf unsere Gesundheit. Die Erforschung unserer Flora ist das größte Thema der Medizin. Allergien, Alzheimer, Asthma, Autismus, chronisch-entzündliche Darmerkrankungen, Depressionen, Fettsucht und viele andere moderne Krankheiten greifen womöglich um sich, weil wir nicht mehr in Harmonie leben mit unseren alten Bakterien.

Mein Ziel ist es, die Geschichte so zu erzählen, dass sie unseren Besiedlern gerecht wird. Und ich möchte vermitteln, was wir tun können, um unsere Mikroorganismen gut zu behandeln und in Einklang mit ihnen zu leben. Mein Diplom in Biologie hilft mir, die Fachliteratur zu bewerten. Als Wissenschaftsjournalist spreche ich mit führenden Forschern und besitze das Gespür, die wichtigsten Informationen verständlich zu erzählen. Beim Schreiben versuche ich, die Perspektive der Mikroorganismen zu berücksichtigen. Es ist unglaublich spannend, aus Sicht unserer Besiedler zu verstehen, wie das Leben mit uns so ist.

Berlin, im Januar 2015

Jörg Blech

Wenn Sie diesen Satz zu Ende gelesen haben, sind Myriaden quicklebendiger Mikroorganismen auf und in Ihnen zur Welt gekommen. Auf Ihrer Haut, die eine Oberfläche von ungefähr zwei Quadratmetern hat, leben mehr Bakterien als Menschen auf der Welt. Sie sind eine Wolke aus Lebewesen, ein wandelndes Ökosystem. In Ihrem Körper gibt es 100 Billionen Zellen. Rund 90 Prozent von ihnen sind aber nicht menschlichen Ursprungs, sondern gehören zu jenen Kreaturen, denen die Evolution den Menschen zugewiesen hat: als Nahrungsquelle und Schlafplatz, als Hochzeitsmarkt und Futterstelle, als Raststätte und Kreißsaal.

In unserem Darm machen die Bakterien Sex, auf ihre Art. Sie vermehren sich rasend schnell und bringen in der Lebensspanne eines Menschen eine Million Generationen hervor. In unserer Mundhöhle schwimmt die Amöbe Entamoeba gingivalis. In den Poren unseres Gesichts ist das Spinnentier Demodex folliculorum zu Hause. Eine Schwäche für das Biotop Mensch haben auch Egel und Fliegen, Flöhe und Läuse, Mücken, Pilze, Urtierchen, Viren, Wanzen, Würmer, Zecken. Manche der Geschöpfe leben in Regionen unseres Körpers, in die wir noch nie geschaut haben.

Nicht jeder macht jetzt eine innere La-Ola-Welle. Aber eigentlich könnten wir sehr wohl jubeln: Kein Mensch ist und war jemals auf sich allein gestellt. Das verändert freilich das Bild, das wir von uns machen. Wenn wir in unserem scheinbar eigenen Körper nur eine Art unter Tausenden stellen, dann kann keine Rede mehr davon sein, Homo sapiens sei eine mächtige Spezies. Als Neil Armstrong im Juli 1969 den Mond betrat, war das ein kleiner Schritt für einen Menschen – und ein großer für die Tierwelt. Eine unglaubliche Zahl winzigster Lebewesen wie etwa Milben, Amöben und Geißeltierchen war nämlich mit von der Partie. Die stillen Geschöpfe erlebten die aufregende Mondfahrt in und auf dem Körper des US-amerikanischen Astronauten.

Falls irgendwann einmal Außerirdische auf der Erde landen sollten, dann würden sie unsere Lebensform so beschreiben: als Haufen kleiner Lebewesen, die sich auf einem großen niedergelassen haben. Vermutlich würden die Außerirdischen in ihre Heimat funken: »Wir haben eine seltsame Lebensform auf der Erde entdeckt. Sie besteht aus 988 Spinnentieren, 100000000003009 Bakterien, 1 Menschen, 74 Amöben und 497 Madenwürmern.«

Wenn man uns so beschreiben würde, dann wäre ein großer Teil unserer biologischen Vielfalt noch gar nicht erfasst. Denn viele unserer Besiedler werden ihrerseits von Besiedlern besiedelt. Es ist wie mit den Matrjoschka-Puppen, die ineinander schachtelbar sind: Bakteriophagen leben in Wolbachia-Bakterien leben in Fadenwürmern leben in Menschen. Wie sagte doch der britische Mathematiker Augustus De Morgan? »Große Flöhe haben auf dem Rücken kleine Flöhe, die sie beißen, und die kleinen Flöhe haben noch kleinere Flöhe und so ad infinitum.«

Angesichts der verschachtelten Mehrheiten stellt sich die Frage, wer hier wessen Untertan ist. Hat der Mensch wirklich das Tier domestiziert? Oder hat sich die Amöbe den Menschen als Lebensraum auserwählt und so von sich abhängig gemacht, dass er sie sogar mit zum Mond genommen hat?

Unsere Mikroorganismen sind nicht alles – aber ohne sie wäre alles nichts. Ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen unseren unsichtbaren Besiedlern und unserem Körper ergibt jenen Zustand, den wir Gesundheit nennen. Wird die Balance gestört, kann ein 0,000000000001 Gramm leichtes Bakterium einen 100000 Gramm schweren Menschen ins Jenseits befördern.

Das ist kein Grund, einen Schluck aus der Sagrotan-Buddel zu nehmen oder in Lysol zu baden. Die überwältigende Mehrheit der Insekten, Spinnentiere und Mikroben auf und in uns ist weitgehend harmlos. Die Geschichte vom Leben auf dem Menschen, die hier erzählt werden soll, handelt folglich vor allem von Bewohnern, die sich gerade dann richtig wohl fühlen, wenn auch ihr Wirt putzmunter ist.

Leben kann niemals steril sein. Das offenbaren Versuche mit Mäusen oder Ratten, die man in einer mikrobenfreien Kunstwelt großzieht. »Das keimfreie Tier ist im Großen und Ganzen eine elende Kreatur«, sagte der US-amerikanische Wissenschaftler Theodor Rosebury. Das Immunsystem beispielsweise braucht den Kontakt mit Bakterien, um die körpereigenen Abwehrkräfte auszubilden und zu stärken. Es ist in der Lage, zwischen harmlosen und gefährlichen Mikroorganismen zu unterscheiden. Wenn nützliche Bakterien damit beginnen, im Darm zu siedeln, dann produziert das dortige Gewebe offenbar ein bestimmtes Enzym, das gefährliche Bakterienproteine unschädlich macht.

Die meisten unserer Besiedler sind Symbionten. Das bedeutet: Wir nützen ihnen – und sie nützen uns. Zum Beispiel sorgen unsere Bakterien dafür, dass wir keine geruchlosen Wesen sind, sondern einen Körperduft haben. Der kann zwar unangenehm werden, aber er spielt für unser Sozialverhalten eine wichtige Rolle. Des Weiteren bilden heimische Bakterien auf der Haut eine Schutzhülle, die uns schädliche Mikroorganismen vom Leib hält. Im Darm wiederum regeln unsere Bakterien die Verdauung und versorgen uns mit lebenswichtigen Vitaminen.

Andere Wesen auf unserem Körper sind harmlose Tischgenossen, sogenannte Kommensale. Wenn man die Kosten und den Nutzen gegeneinander abwägt, dann gilt für unser Immunsystem: Es lohnt sich nicht, sie hinauszuwerfen; es ist besser, sie zu dulden. Nur wenige Bewohner ernähren sich direkt von uns und benehmen sich wie Parasiten. Aber auch sie sind meist nicht so schlimm. Allzu gierige Schmarotzer zerstören nämlich nur ihre eigene Lebensgrundlage, wenn sie einen Menschen krank machen. Aus diesem Grund bevorzugt die Evolution unter den Nachkommen der Parasiten jeweils die ungefährlicheren Varianten: So werden Schädlinge im Laufe der Zeit zu Kommensalen und manchmal zu Symbionten – es ist eine sich stetig fortsetzende Koevolution. Es ist deshalb gar nicht so leicht, unsere Besiedler, Gäste und Besucher in »gut« und »böse« zu unterteilen. Das schraubenförmige Bakterium Helicobacter pylori etwa lebt im Magen. Dort kann es einerseits in seltenen Fällen Geschwülste verursachen, andererseits kann es schädliche Eindringlinge bekämpfen.

Dass wir ausgerechnet jene Mitgeschöpfe, die uns so nahestehen, beharrlich übersehen, das mag an ihrer Farblosigkeit und Größe liegen. Eine Bazille ist ein durchsichtiges Wesen und 1017 (entspricht 100 Billiarden)-mal leichter als ein Mensch. Das winzigste Staubkorn in einem Sonnenstrahl, das wir mit bloßem Auge noch erkennen, misst ungefähr zwölf Mikrometer. Ein Bakterium üblichen Umfangs ist einen Mikrometer dick: Das entspricht dem tausendsten Teil eines Millimeters. Aber auch die sichtbaren Kreaturen im Lebensraum Mensch bleiben uns merkwürdig fremd. »Menschen neigen dazu, ihre eigene persönliche Struktur als ›normal‹ zu betrachten und alles davon Abweichende als ausgesprochen komisch«, sagte die englische Insektenkundlerin Miriam Rothschild. »Es fällt ihnen schwer, sich bewusst zu machen, dass Flöhe durch Löcher an der Seite atmen und dass sie ein Nervenbündel unter dem Magen haben und ein Herz auf dem Rücken.«

Das Leben auf dem Menschen birgt größere Geheimnisse als der dichteste Urwald. Viele der Viren und Bakterien auf unserem Körper sind noch gar nicht entdeckt, obgleich die Suche mit neuartigen Nachweismethoden auf vollen Touren läuft. Inzwischen ist es möglich, das komplette Erbgut eines Organismus, sein Genom, zu identifizieren. Bei Bakterien und anderen Kleinstlebewesen geht das besonders schnell. Und so sind Forscher in der ganzen Welt gerade dabei, die Genome von Hunderten Bakterien auszulesen, die in und auf dem Menschen leben. Auf diese Weise erfassen sie erstmals die Gesamtheit aller Genome unserer Besiedler: das Mikrobiom des Menschen. Das Projekt liefert überraschende Erkenntnisse: Was das Erbgut angeht, hat der Mensch nicht viel zu melden. Homo sapiens verfügt über ungefähr 20000 Gene – das Erbgut unserer Gefährten jedoch besteht zusammengenommen aus 100 Mal so vielen Genen. Wir sind ein Mosaik von Millionen bakteriellen Genomen, die gemeinsam mit unserem humanen Genom arbeiten. Die bakteriellen und menschlichen Erbanlagen bilden eine artübergreifende Einheit, die unseren Körper und unsere Seele maßgeblich beeinflusst: unser Metagenom.

Die Beziehung zwischen uns und unseren Gästen kennt die intimsten Spielarten. Wer zum Heilpraktiker geht, der kann am eigenen Leib erfahren, dass die Lust am Egel ungebrochen ist. Der Blutsauger zeigt auch in der Schulmedizin neuen Biss. Als Assistent des Mikrochirurgen rettet er angenähte Finger, Ohren oder etwa Nasen (siehe Kapitel 5). Wir empören uns, wenn eine Mücke unser Blut trinkt, denn Körpersäfte sind das Geheimste, das wir austauschen können. Doch wenn wir die vollgesogene Mücke dann aus Rache vernichten, haben wir einen Teil von uns selbst totgeschlagen, sagt der niederländische Zoologe Midas Dekkers. Mehr als die Hälfte des Flecks auf der Tapete rührt von unserem eigenen Blut. Wir ekeln uns vor Schmarotzern, zur gleichen Zeit aber trinken wir die Milch verschiedenster Tiere. Krieger der Massai, afrikanische Nomaden, zapfen Blut aus dem Hals lebendiger Watussirinder, mischen es mit Milch und ernähren sich davon. Die Massai rauben den Tieren dabei stets nur so viel Lebenssaft, dass sie den Aderlass problemlos überstehen.

Als hätten sie ihren Nutzen geahnt (oder weil sie mangels Seife keine andere Wahl hatten), sind unsere Vorfahren mit ihren Bewohnern viel gelassener umgegangen als wir. Der englische Mönch Roger Bacon schliff im 13. Jahrhundert Glaslinsen für Brillen. Wenig später kam es in Mode, eine kleine Lupe bei sich zu tragen. »Flohgläser« nannte man die daumengroßen Metallrohre mit einer Linse am Ende. Noch zur Goethe-Zeit verstieß es nicht gegen die guten Sitten, sich auch in vornehmster Gesellschaft gegenseitig nach Ungeziefer abzusuchen und die winzigen Peiniger mit Pinzetten aus Elfenbein zu entfernen. Damals galten stark verlauste Herren als besonders potent, weil die Läuse angeblich die schlechten Säfte absaugten.

Frau mit Flohfalle (1739). Die Fangvorrichtung wurde durch die 1727 erschienene Schrift Die Neu-erfundene Curieuse Floh-Falle zu gäntzlicher Ausrottung der Flöhe bekannt und bestand aus einer durchlässigen Büchse. In ihrem Innern befand sich ein mit Honig bestrichener Stempel, an dem der Floh kleben blieb.

[Abbildung entnommen aus: Geschichtsblätter für Technik, Industrie und Gewerbe. Bd. 3, Heft 1–3, Berlin 1916, S. 9.]

Als im 15. Jahrhundert ein Höfling dem französischen König Ludwig XI. (1423–1483) dezent eine Laus wegpickte, bemerkte der Monarch voller Güte, Läuse erinnerten Adlige daran, dass auch sie Menschen seien. Am nächsten Tag wollte sich ein anderer Günstling einschmeicheln. Er tat so, als habe er auf dem König einen Floh entdeckt. Offenbar war der König seiner Rolle bereits überdrüssig. Er brüllte: »Was! Hältst du mich für einen Hund, dass ich Flöhe haben soll? Aus meinen Augen!«

Zu Zeiten Ludwig XIII. (1601–1643) wurden Perücken populär, unter denen sich bald die Läuse nur so tummelten. Damals war das Leben mit dem Ungeziefer so selbstverständlich, dass Stoffhändler ihre Kleiderstoffe als »flohfarben«, »lausfarben« und »wanzenfarben« anpriesen. Mancher Galan in Frankreich fing den Floh seiner Liebsten und sperrte ihn in einen goldenen Käfig, den er sich um den Hals hängte. Der Lästling konnte sich durch die Gitterstäbe vom Blut seines neuen Herrn ernähren.

Die Fülle an Tierchen im französischen Hofstaat belustigte nicht jeden. So klagte der Gesandte des Herzogs von Ferrara in einem Brief über die vielen »Flöhe, Läuse, Wanzen und Fliegen«, die ihm während seines Aufenthaltes auf dem neu erbauten und prächtigen Schloss zu Fontainebleau »gar keine Ruhe gegönnt hätten«.

Der Niederländer Antoni van Leeuwenhoek (1632–1723) erfand Lupen, mit denen er als erster Mensch Mikroben sehen konnte. Die aufkommende Mikroskopie faszinierte die Menschen und diente der Zerstreuung: Könige und reiche Adelige beschafften sich die Vergrößerungsgeräte und staunten über die Welt des Winzigen, von der sie ja so gar nichts geahnt hatten. Mitbewohner wie Flöhe und Läuse gehörten anfangs zu den beliebtesten Untersuchungsobjekten. Manche Betrachter fühlten sich vom Lande Liliput nicht nur angezogen, sondern zugleich abgestoßen, wie Antoni van Leeuwenhoek notierte:

Ich beherbergte mehrere vornehme Damen in meinem Haus, die darauf versessen waren, die kleinen Älchen[1] im Essig zu sehen. Einige von ihnen waren derart angewidert von dem Schauspiel, dass sie gelobten, nie wieder Essig zu verwenden. Was möchte es nur für eine Wirkung haben, wollte man solcherlei Leuten erzählen, dass mehr lebendige Tierchen in dem Belag auf den Zähnen eines Menschen leben als Leute im gesamten Königreich?

Obwohl wir ja gerade an unseren gesunden Tagen mit Billionen von Mikroben »infiziert« sind, leben einige Menschen in großer Furcht vor den unsichtbaren Wesen und entwickeln sogar einen krankhaften Wasch- und Hygienezwang. Der sogenannte Ungezieferwahn, eine auch unter jüngeren Menschen vermehrt auftretende Psychose, hat schon so manchen in die Behandlung beim Psychiater gebracht (siehe Kapitel 6).

Auch die Kultur hat einen großen Einfluss darauf, wie Menschen mit ihren kleinen Mitgeschöpfen zurechtkommen. Die US-amerikanische Medizinjournalistin Lynn Payer lebte acht Jahre lang als Korrespondentin in Paris. In ihrem Buch Andere Länder, andere Leiden berichtet sie, wie verschieden Europäer und Amerikaner reagieren, wenn es um Bakterien geht. Franzosen bleiben gelassen. Übersteigerte Reinlichkeit schwächt nach Ansicht französischer Ärzte nur das Immunsystem. Sie warnen vor übertriebener Angst vor Unsauberkeit in Restaurants, bei der Wasserversorgung oder etwa in öffentlichen Toiletten. Auf die Gefahren in Sanitäranlagen angesprochen, entgegnete ein Abteilungsdirektor des Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale erstaunt: »Nennen Sie mir eine einzige Krankheit, die durch Toilettensitze übertragen worden wäre.« Tatsächlich ist das stillste meist das sauberste Örtchen in einer Wohnung. Der feuchte Spüllappen in der Küche ist viel unreiner und enthält bis zu eine Million Mal mehr Bakterien als die Klobrille. Das hat eine Untersuchung in 15 Haushalten offenbart.

Eine Phobie vor Mikroben spiegelt sich im ausgeprägten Bedürfnis der Amerikaner nach Reinlichkeit wider. Lynn Payer beschreibt die in den USA üblichen Ratschläge für den Fall, dass man in einem fremden Haus einem dringenden Bedürfnis nachkommen muss. Man sollte den Toilettensitz nicht berühren, die ersten Blätter des Klopapiers nicht benutzen, die Spülung mit dem Fuß statt mit der bloßen Hand betätigen und nach dem Händewaschen den Wasserhahn mit einem Papierhandtuch zudrehen.

Was den Amerikanern ernst ist, das finden manche Europäer lustig. Von allen Besuchern aus dem Ausland, die nach Frankreich kämen, lästerte einmal eine Französin, seien »die Amerikaner die Einzigen, die kein Wasser trinken, und wenn sie es doch tun, werden sie als Einzige davon krank«.

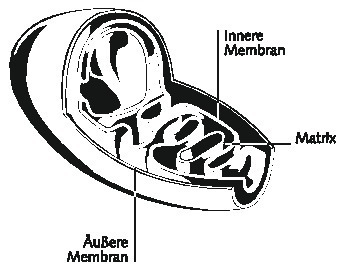

Wer Angst vor Bakterien hat, der hat damit auch Angst vor seinen eigenen Zellen. Mikroben sind nämlich ein Teil von uns: Menschliche Zellen entstanden durch die Fusion verschiedener Bakterien. Im Innern einer Menschenzelle finden sich noch heute kleinere, abgegrenzte, runde Strukturen – einst waren das eigenständige Bakterien. Die Geschichte begann vor Milliarden Jahren in irgendeinem Tümpel. Der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre stieg damals. Ein schnell schwimmendes Bakterium, das bereits zur Sauerstoffatmung übergegangen war, drang in eine andere Mikrobe ein, die noch anaerob lebte, also ohne Sauerstoff. Dem Wirt gelang es nicht, den Eindringling zu zerstören. Aus der Annektion wurde im Laufe der Zeit eine Lebensgemeinschaft zu beiderseitigem Nutzen: Der Wirt versorgte den Eindringling mit Nährstoffen, und der Eindringling verlieh dem Wirt ein höheres Schwimmtempo und bot ihm damit eine Überlebensstrategie in der neuen Welt des Sauerstoffs. Mit der Zeit entstand aus dem erfolgreichen Mischwesen die erste Amöbe und dann – im Laufe der Evolution über Jahrmillionen und über viele Zwischenstufen – schließlich der moderne Mensch. Jeder von uns trägt in seinen Zellen Zeugnis dieser frühen Symbiose. Sie heißen Mitochondrien und halten uns am Leben, weil in ihnen die Sauerstoffatmung stattfindet. Unsere Mitochondrien besitzen zwar noch ihr eigenes Erbgut, doch sie haben im Laufe der Evolution die Fähigkeit verloren, selbständig zu existieren. Wie Organe im Körper arbeiten die Mitochondrien als sogenannte Organellen in den Zellen.

Mitochondrien finden sich in fast allen menschlichen Zellen. Sie sind die »Kraftwerke« der Zellen, weil sie in der Lage sind, Sauerstoff in Energie umzuwandeln. Ursprünglich eigenständig, wanderten sie im Lauf der Evolution in größere Bakterien ein.

Auch Chloroplasten sind nach dieser Endosymbiontentheorie entstanden. Die zur Photosynthese fähigen Chloroplasten sind Nachfahren kleiner Bakterien, die Sonnenenergie verwerten konnten. Das macht sie zu wichtigen Bestandteilen grüner Pflanzen.

Selbst in unseren Genen haben Fremdlinge ihre Spuren hinterlassen. Als die Forscher das komplette Genom des Menschen sequenziert hatten, trauten sie ihren Augen nicht: Über das ganze Erbgut verstreut liegen Einsprengsel, die ursprünglich aus dem Erbgut verschiedenster Viren stammen. Weniger als zwei Prozent unserer DNA-Sequenzen tragen die Information für Proteine, die wir zum Leben brauchen. Rund acht Prozent unserer DNA dagegen gehen auf Einwanderer zurück. Etwa 50 »humane endogene Retroviren« schlummern im Erbgut eines jeden Menschen. Vor Millionen von Jahren infizierten sie die Keimzellen unserer Ahnen. Unfähig, sich ohne fremde Hilfe fortzupflanzen, schleusten sie ihre Erbsubstanz in die Zellkerne ihres Wirtes ein. Die dynamischen Eindringlinge vervielfältigten ihre Gene und integrierten sie an vielen Stellen des menschlichen Genoms. Das hat unsere genetische Ausstattung bleibend verändert. Einige unserer Gene stammen also in Wahrheit von Viren und wurden von uns vereinnahmt. Springende Viren haben neue Genkombinationen geschaffen, die bis heute vorteilhaft für den Menschen sind. Manche brachten aber auch Nachteile: Eine Bluterkrankheit und eine Form des erblichen Brustkrebses scheinen auf das Konto von Viren zu gehen.

Im Laufe vieler, vieler Generationszyklen wurden die Viren sesshaft. Mutationen hatten ihnen die Fähigkeit genommen, sich in einen neuen Wirt einzuschleusen. Die Viren strandeten irgendwo in unseren Chromosomen – und wurden zum festen Bestandteil des menschlichen Erbguts.

Ein weitgehend intaktes Virus haben deutsche Genetiker übrigens auf dem Chromosom Nr. 9 entdeckt, und zwar in Proben von Menschen, die zu 54 verschiedenen ethnischen Gruppen in Asien, Afrika und Europa gehören. Das Virus enthält noch die meisten Gene, die es für seine Streifzüge benötigt. Surft es just in diesem Augenblick durch den Kern einer Ihrer Zellen?

Fast scheint es, mit unseren Besiedlern verhielte es sich wie mit Kindern: Ohne sie wäre unser Dasein ärmer, dunkler und einsamer. Und ähnlich wie wir unsere Gene an die nächste Generation weitergeben, vererben Mutter und Vater dem Nachwuchs ihre persönliche Flora und Fauna. Bereits mit dem Durchtritt durch die Scheide nimmt das Neugeborene mütterliche Bakterien auf – die Saat für die eigene Mikroflora. Wenn sich der Kopf ins Freie zwängt, drückt er eine kleine Portion Stuhl aus Mamas Mastdarm heraus – und impft sich auf diese Weise mit mütterlichen Darmbakterien.

Der in der Evolution entstandene Mechanismus soll dafür bürgen, dass die ersten Bakterien im Leben von der Mutter stammen. Denn auf ebendiese Bakterien ist das Immunsystem des Babys bereits eingestellt – durch Antikörper, die es zuvor über die Plazenta von Mama erhalten hat.

Die Besiedler haben sich eine Heimat ausgesucht, die vielfältiger nicht sein könnte, wie ein erster Blick in das Biotop Mensch zeigt: Die Mikroorganismen besiedeln beinahe sämtliche Bereiche unseres Körpers, die in Kontakt zur Außenwelt stehen. Damit ist jedoch nicht nur die Haut als Oberfläche und äußeres begrenzendes Medium gemeint, sondern auch etwa 400 Quadratmeter Schleimhaut.

Mund, Magen oder etwa Darm sind eingestülpte Oberflächen und stoßen somit an das äußere Milieu. Die auf den inneren und äußeren Häuten siedelnden Mikroben bilden unsere normale oder physiologische Flora. Sie besteht aus 1014 Lebewesen. Damit kommen auf eine Menschenzelle (von denen 1013AbsidiaWuchereria bancrofti25