Der leidenschaftliche Zeitgenosse

Zum Werk von Roger Willemsen

Herausgegeben von Insa Wilke

FISCHER E-Books

Roger Willemsen veröffentlichte sein erstes Buch 1984 und arbeitete danach als Dozent, Übersetzer und Korrespondent aus London, ab 1991 auch als Moderator, Regisseur und Produzent fürs Fernsehen. Er erhielt u. a. den Bayerischen Fernsehpreis und den Adolf-Grimme-Preis in Gold, den Rinke- und den Julius-Campe-Preis, den Prix Pantheon-Sonderpreis sowie den Deutschen Hörbuchpreis für ›Das Hohe Haus‹. Sein Werk ›Der Knacks‹ wurde von Jan Müller-Wieland vertont, sein Film über den Pianisten Michel Petrucciani in vielen Ländern gezeigt. Willemsen ist Schirmherr des Afghanischen Frauenvereins und Honorarprofessor für Literaturwissenschaft an der Humboldt-Universität in Berlin. Seine Bestseller ›Deutschlandreise‹, ›Gute Tage‹, ›Afghanische Reise‹, ›Kleine Lichter‹,›Der Knacks‹, ›Bangkok Noir‹, ›Die Enden der Welt‹, ›Momentum‹ und ›Das Hohe Haus‹ wurden in viele Sprachen übersetzt.

Insa Wilke ist Autorin, Literaturkritikerin und Moderatorin. Zuletzt veröffentlichte sie ›Bericht am Feuer. Gespräche, E-Mails und Telefonate zum Werk von Christoph Ransmayr‹. 2014 wurde sie mit dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik ausgezeichnet.

»Ich glaube, ich war ein brütend melancholisches Kind, das sich oft in die Wiesen setzte und isolierte, ein Kind, das wegwollte: raus in die Welt und raus aus der Welt. Gleichzeitig war ich hysterisch fröhlich und entflammte gern die Mitwelt.«

Roger Willemsen war einer der vielseitigsten und bekanntesten Intellektuellen unserer Zeit. Bleibt trotzdem die Frage: Wer war Roger Willemsen? Und: Wie lässt sich sein schillerndes Werk fassen? Dieser Band sucht in einem langen Gespräch mit Roger Willemsen nach Antworten. Mit zahlreichen unveröffentlichten Materialien sowie Beiträgen von Weggefährten, Lesern und Kollegen.

Erschienen bei FISCHER E-Books

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2015

Covergestaltung: hissmann, heilmann, hamburg

Coverabbildung: Jim Rakete / Photoselection

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403507-9

Das Auge hört ist der Titel einer Lithographien-Serie von Günther Förg, in der er seine frühen Wandarbeiten »rekapitulierte«.

So auch im Hohen Haus: Roger Willemsen: Das Hohe Haus. Ein Jahr im Parlament, Frankfurt am Main 2014.

Ebda., S. 8.

In einem Interview mit dem Schauspieler Ulrich Matthes über dessen- Begeisterung für das »Dschungelcamp« mit der FAS Nr. 2. vom 11.01.2015, Medienseite, S. 35.

Ebda.

Ebda.

Gerhard Wahrig: Deutsches Wörterbuch, München 1987, S. 695.

Es sei nur an Marshall McLuhan und Günther Anders erinnert.

Cher Roger, es gibt nichts, was Du nicht machst, kannst … Und was Du machst, machst Du brillant, eigensinnig, behutsam intelligent, nachhaltig … Wenn ich mein Wissen über Dich auffrischen will, in den eigenen Erinnerungen wühle oder auf Deine homepage gehe, bekomme ich Depressionen!

Was könnte ich sagen, das an Esprit und Relevanz dem gleich käme … Du/Sie weißt/wissen, was ich meine … Deshalb als hommage: Ich hisse nicht nur die ›weiße Fahne‹, gebe mich geschlagen, sondern erteile Dir zugleich carte blanche: Weiter so, es kann alles nur gut sein/werden, was Du bist, tust, in Angriff nimmst.

Als unsere Studierenden uns damals, galten wir doch als die schnellst sprechenden Dozenten, aufeinander aufmerksam machten, wies ich meine auf einen Unterschied hin: Willemsen spricht so, dass man die Fußnoten sich regelrecht von selbst unter jeden Satz einfügen sieht.

* Den Titel Mann mit zu vielen Eigenschaften gab ich einst einem Aufsatz über Brian O’Doherty, der lange fünf Aliasse benutzte, um seinen verschiedenen Aktivitäten nachzugehen. Du, cher Roger (bitte nicht ROGER, sondern Rojé aussprechen), brauchst keine Aliasse, vereinst Du doch alle diese Talente/Persönlichkeiten in einem. Und als Musil-Connaisseur: Noblesse oblige!

Bei Betrachtung der weißen Seite solltest Du ›Le Tourbillon de la Vie‹ hören und an Jeanne Moreau denken, die Du so verehrst. Schließlich verrate ich Dir noch, dass deine Studenten Dich liebten, lobten und Dir beträchtliche Vorschusslorbeeren gewährten … was mich für Dich einnahm, indessen dann deine Schwärmerei für Jeanne Moreau war … ach … Merci Jeanne!

Durch den Band führt ein Gespräch zwischen der Herausgeberin und Roger Willemsen (Gesprächsteile 1 bis 26)

»Gott sei Dank, endlich Wirklichkeit!« Das ruft der Erzähler in Roger Willemsens literarischem Debüt Figuren der Willkür, und er spricht damit aus, was leitmotivisch die Arbeiten seines Autors begleitet, ob er nun Querulanten wie Samuel Pepys und William Lithgow zu neuer Bekanntheit verhilft, mitten aus Deutschland oder von den Rändern der bekannten Welt berichtet, Musik auf die Bühne bringt, über erotische Literatur, das müde Glück des Hiob und den Knacks, nach dem das Leben ein anderes ist, nachdenkt oder ob er das Mannheimer Literaturfestival Lesen.Hören kuratiert. Für die Ernsthaftigkeit seines Tuns und die Freiheit seines Denkens wird Roger Willemsen geschätzt. Für die Vielfalt seiner Tätigkeiten und seinen Übermut, der die tiefe, grundsätzliche Melancholie seiner Existenz wie ein rheinischer Zwillingsbruder begleitet, im deutschen Kulturbetrieb zuweilen mit Skepsis betrachtet. Wohl auch, weil er darauf beharrt, dass das vermeintlich Anstößige meistens weniger unsittlich ist als die Rede davon und das scheinbar politisch Korrekte hingegen zutiefst unanständig ist, wenn es auf unreflektierten Konventionen beruht.

Ein Journalist soll einmal über Serge Gainsbourg gesagt haben: »Auch andere waren Sänger, aber haben sie auch Bücher geschrieben? Auch andere haben Bücher geschrieben, aber haben sie auch Dokumentarfilme gedreht?« Übertragen auf Roger Willemsen kann man sagen: Auch andere haben politische Bücher geschrieben, aber haben sie auch Reime erfunden? Auch andere sind als Kabarettisten aufgetreten, aber haben sie auch Dokumentarfilme gedreht? Auch andere haben Musik aufgelegt, aber haben sie auch für CARE und den Afghanischen Frauenverein gearbeitet? Roger Willemsen war Schriftsteller, bevor er zum Fernsehen kam, er war Programmmacher, während er Bestseller schrieb, deren Themen und Schreibweisen niemand einen solchen Erfolg vorausgesagt hätte, und er setzte seine humanitären Arbeiten fort, als er schon den Gipfel einer intellektuellen Karriere in Deutschland erreicht hatte, die Ehrenprofessur. Hinter dem bunten Treiben schimmert stets die selbstgesetzte Maxime: sich dem Nichts zuzuwenden, um sich in die Richtung des Lebens zu bewegen.

Wie diesem schillernden Leben und Arbeiten und seinem fast asketischen, im Schreiben gründenden Kern mit einem Materialienband gerecht werden? Die Antwort ergab sich erstaunlich rasch. Sie orientiert sich an einem Formmerkmal seines schriftstellerischen Werkes – dem Fragment. Kein Anspruch auf Vollständigkeit also, sondern ein als Einladung aufgeschlagenes Notizbuch. Wie die italienische Bar, die Roger Willemsen in einem seiner ersten Essays porträtiert, hat auch dieses Notizbuch drei Perspektiven der Wahrnehmung, im übertragenen Sinn: »den Spiegel, der das Innen doppelt, das Fenster, das das Außen spiegelt, das Telephon, das die Entfernung hereinholt«.

Gelingen konnte dieser Dreischritt durch die Offenheit und Experimentierfreudigkeit der Autorinnen und Autoren. Darunter sind Weggefährten, die ihre Erinnerungen aufgeschrieben haben, aber auch jüngere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dem Werk Roger Willemsens in diesem Band zum ersten Mal bewusst begegnen und die Auseinandersetzung suchen. Es gibt Entgegnungen wie die Reaktionen von sechs Bundestagsabgeordneten nach der Lektüre von Das Hohe Haus, aber auch zugeneigte Annäherungen im Gespräch. Meine Hoffnung, dass sich in der Reflexion derjenigen, die mit Roger Willemsen zusammenarbeiten oder ihm lesend gefolgt sind, Mosaiksteine für das Bild seines Denkens ergeben, ist aufgegangen. Dafür danke ich allen Beteiligten. Danken möchte ich auch Roger Willemsen, der für diesen Band so bereitwillig seine Schubladen geöffnet hat und der mir das Vertrauen schenkte, ohne die Beiträge und die Anlage des Buches zu kennen, ein Gespräch über sein Leben und Arbeiten zu führen.

»Zum Reisenden gehört, dass er immer auf dem Weg ist, dass er alles in Bewegung und schließlich in Erfahrung verwandelt«, schreibt Roger Willemsen im Vorwort zu Gute Tage. Als seine Leserinnen und Leser werden wir zu solchen Reisenden und nehmen unsere Wirklichkeit für einen Moment persönlich und die Menschen und mit ihnen uns selbst für den Augenblick der Lektüre ernst.

Insa Wilke, Frankfurt am Main 2015

»Alle wurzeln im Märchen: Ich war einmal.«

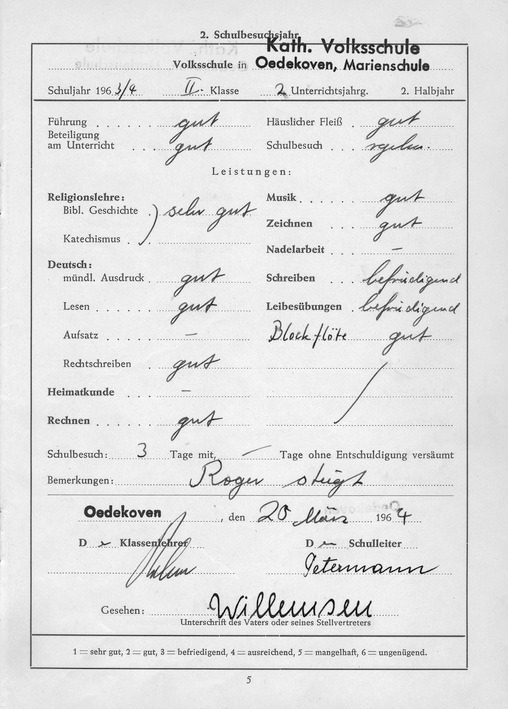

Roger Willemsen 1959

Wo kommen Sie her?

Aus der Sprachlosigkeit.

Was heißt das?

Ich hatte immer das Gefühl, erst wenn ich Dinge genau bezeichnen kann, besitze ich sie auch. Einmal suchte ich den richtigen Ausdruck für eine Vor-Gewitter-Stimmung in den Straßen Bangkoks und schrieb schließlich: »In den Häuserschluchten räuspert sich der Donner.« Erst mit dem Wort »räuspern« stellte sich die Empfindung ein, in der Passform meines Erlebens angekommen und im Besitz von mehr Welt zu sein.

Aus dem Wort entsteht die Welt, ein Geburtsvorgang.

Ich könnte aber auch einfach sagen, ich komme vom Land, aus der Natur. Denn meine ersten Wahrnehmungen der Außenwelt sind solche der Natur gewesen, verbunden mit der des Hochadels.

War es eine freundliche oder eine feindliche Natur?

Eine durch und durch freundliche Natur, deren innerer Charakter es war, sich zu entziehen. Ich bin in einem Hügelland groß geworden. Die Natur, das war für mich vor allem die Landschaft der Hügellinien, die noch nicht überschritten waren. Dieses Motiv ist mir geblieben. Es ist der Horizont meiner frühen Zeiten.

Sie sind in einem Schloss groß geworden.

In einem Häuschen, das Teil eines Schloss-Anwesens war, ja. Unsere Familie aber gehörte weder zur reichen noch zur im engeren Sinne bürgerlichen Welt. Am ehesten waren wir wohl Angehörige der Boheme, schauten aus der Froschperspektive auf ein Schloss-Szenario, in dem es sieben Töchter gab wie im Märchen, in dem Adenauer verkehrte und vor meiner Geburt einmal Thomas Mann zu Gast war. Die höfische Welt war dort mit einem allerletzten Ausatmen des 19. Jahrhunderts noch intakt: Es gab Kutschen, Tapisserien im Haupthaus und geriffelte Bretter, zwischen denen die Butterkügelchen gerollt wurden. Die vorderste Bank in der Kirche gehörte dem Fürsten, der im Herbst zur Jagd einlud. In den ersten fünf Jahren meines Lebens hielt ich mich nur in dieser geschlossenen Welt auf. Das nächste Draußen wären die Brombeerhaine gewesen, die Wiesenlandschaften und der Wald, durch den ich streunte. Als ich sechs war, zogen meine Eltern ins Nachbardorf.

Ihre Eltern waren Untermieter des Fürsten. Wie war das Verhältnis zur Herrschaft? In den 1950er Jahren kann das ja nicht mehr wie im Märchen gewesen sein.

Es gab wohl eine Form des akademischen Dünkels, durch den meine Eltern den Adelsdünkel zu konterkarieren versuchten. Sie hatten zwar nicht viel Geld, weil mein Vater ursprünglich Maler war und die Familie nicht vom Malen ernähren konnte, sagten aber unausgesprochen: Wir haben die Bücher, ihr habt das Kapital.

Sie sind mit Büchern, bildender Kunst, mit Musik aufgewachsen?

Mein Vater schrieb an Paul Klee, wechselte Briefe mit Ernst Wilhelm Nay. Sein Sachverstand von der mittelalterlichen bis zur zeitgenössischen Kunst war schlicht einschüchternd. Kürzlich las ich einen Brief, in dem er einem Bankier vom Kauf eines El Greco abrät. Hinreißend formuliert. Im Krieg blieb er als Funker auf einer norwegischen Insel zurück, lernte die Sprache und übersetzte Knut Hamsun. In unserem Keller stand eine Gesamtausgabe von Hamsuns Werken, auf Norwegisch. Eine Erzählung hat er sogar illustriert. Also ja, ich bin aufgewachsen, überzeugt vom Nährwert der Künste.

War die Malerei die Kunstform, die Ihnen als Kind am nächsten war?

Es war die, die mir am nachdrücklichsten angetragen wurde. Dauernd diese Kruzifixe, die mittelalterlichen Altäre, die polychromen Skulpturen! Mein Territorium war von Anfang an das geschriebene Wort. Auch war ich von früh an so redselig, dass meine Eltern mich »Klokasten« nannten. Früher gab es doch unter der Decke diese Wasserkästen, die wieder vollliefen, wenn man an der Strippe gezogen hatte. Meine Eltern meinten, so sei das, wenn man mir eine Frage stelle. [lacht] Ich hatte einfach von früh an meine Freude an der Strahlkraft von Worten. Vor kurzem bin ich auf ein Heft gestoßen, in dem meine Mutter einiges aufgeschrieben hat.

»Kriegen wir den Schlitten, wenn es mittagt?« (mit 3 Jahren)

»Kann ich denn nicht direkt Jäger werden oder muss man da erst Vater sein?« (mit 5 Jahren)

»Wie lecker ist das Essen und das Leben knusprig dazu!« (mit 7 Jahren)

»Jetzt ist mein Bauch prall – da hausen die Pralinen drin!« (mit 8 Jahren)

»Ach, ich bin heute wirklich vom Unglück bemächtigt!« (mit 9 Jahren)

»Die Königin von Dänemark hat mir eine zu geschwülstige Brust.« (mit 11 Jahren)

Wer war der Erzähler oder die Erzählerin in Ihrer Familie?

Mein Vater. Er schrieb auch, vor allem kunsthistorische Aufsätze und hat mir seine hohe Wertschätzung für sprachliche Differenzierung vermittelt.

Saßen die Willemsens abends ums sprichwörtliche Lagerfeuer?

Meine Mutter las uns vor. Zu meinen glücklichen Erinnerungsbildern gehört außerdem, wie meine Eltern sich abends an die großen Fenster im Wohnzimmer setzten, das Licht löschten, in die Bonner Ebene schauten, rauchten und sich unterhielten. Bei den Mahlzeiten sprachen sie bisweilen Französisch, damit wir drei Kinder nichts verstünden.

Hatten Sie eine glückliche Kindheit?

Wer glaubt, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben, kann sich meist nicht besser erinnern. Nein, in der Kategorie des Glücks kann ich meine Kindheit nicht so einfach fassen. Sie kannte das verwilderte, unbehütete Schwärmen. Ich glaube, ich war ein brütend melancholisches Kind, das sich oft in die Wiesen setzte und isolierte, ein Kind, das wegwollte: raus in die Welt und raus aus der Welt. Gleichzeitig war ich hysterisch fröhlich und entflammte gern die Mitwelt.

Der spanische Schriftsteller Antonio Muñoz Molina hat einmal gesagt, wir seien alle aus der Kindheit vertrieben, das sei der erste und größte Verlust. Setzt das nicht die Vorstellung einer glücklichen Kindheit voraus?

Ach, und ich nannte uns alle immer Heimatvertriebene. Die Heimat setzt sich aus lauter verlorenen, entzogenen, verschwundenen Dingen zusammen. Die kleinen Mädchen in den Kattunkleidern gibt es nicht mehr. Die Gosse, durch die das Spülwasser lief, gibt es nicht mehr. Dort, wo ich geküsst habe, steht ein Baumarkt. Er löst in mir nichts mehr aus. Alle Dinge der Kindheit sind der Materialermüdung erlegen. Insofern betritt man ihren Garten nicht mehr. Die Kindheit verführt zur Idealisierung, weil man die Anlässe, die einen früher traurig machten, im Nachhinein verniedlicht. Den Lederball aber, in den damals jemand ein Messer steckte, bloß um der Verletzung willen – an den werde ich nie gleichgültig denken können. Dahinter aber eröffnete sich bald der größere Horizont der Trauer: Meine Jugend ist ja auch vom Sterben meines Vaters begleitet gewesen. Alle Wachstumsbewegungen bei mir waren zeitweilig kontaminiert durch Betrachtungen des Erlöschens und Verschwindens bei ihm. Meine Güte, heute bin ich schon zwei Jahre älter als er wurde.

Sie sind liberal erzogen worden?

Ja, politisch, moralisch, künstlerisch. Ich bin aber auch durch Schuld erzogen worden. Bei aller Freizügigkeit, die meine Eltern bewiesen, gaben sie der zeittypischen Neigung nach, durch die Erzeugung von schlechtem Gewissen zu erziehen. Es dauert ein Leben, das abzuwerfen.

»Wenn wir Kinderfotos betrachten, betrachten wir uns immer als Sterbende.« Der Satz stammt von Ihnen. Wen sehen Sie auf dem Bild mit Ihrem Vater?

Ich sehe den Stolz, unter dem Protektorat dieses Mannes zu sein, der so patriarchalisch wirkte, dass ich mich seiner Autorität leicht unterstellen konnte. Dazu enthält dieses Bild etwas von der Ikonographie meiner Kindheit: Wir zogen in meinem sechsten Lebensjahr direkt neben einen Fußballplatz. Die schönsten Sonntage verbrachte ich dort mit meinem Vater: Über Stunden und Stunden standen wir an dem eisernen Gatter und guckten uns von der A-Jugend bis zu den »Alten Herren« Bauernfußball an. Selbst das Mittagessen wurde nach den Halbzeitpausen ausgerichtet. Das waren Stunden inniger Verschworenheit.

Roger Willemsen mit seinem Vater

Foto: Käthe Augenstein

Haben Sie mitgespielt?

In der Schülermannschaft. Ich war schlecht, aber manchmal dennoch Torschützenkönig: Ich hob mein Bein hoch, der Ball prallte von ihm ins Tor. Trotzdem fühlte ich mich untauglich und war es auch.

Wie sehen Sie sich heute in Ihren ersten Texten?

Als ein Schwärmer, der mit Vokabeln jongliert und seinem Innenleben nicht gewachsen ist.

Welchem Autor begegnen Sie da?

Von früh an führte ich Notizhefte, die ich nach Marcel Proust als Cahiers bezeichnete und nummerierte. Da habe ich ehemals relativ autobiographisch an meinen Tagesabläufen entlanggeschrieben. Als ich dann in München studierte, bin ich spontan vom Schreibtisch aufgestanden, habe 500 Seiten dieser Tagebücher auf dem Balkon verbrannt und dann mit Kaffee gelöscht. Da musste ich etwas von mir abtrennen, das mir an mir selbst peinlich war. Diese unerlösten Texte! Damals dachte ich, meine sinnlose Präzisionsanstrengung im Umgang mit mir selbst hat jemanden hervorgebracht, der qualmt und müffelt, halb fertig ist und nicht bleiben sollte.

Die sprachliche Form war nicht auf der Höhe des Denkens. Mit den Gedanken von damals sind Sie noch einverstanden?

Bestimmte Schmerzzentren waren schon da: Heimweh, als ich mit siebzehn Jahren im Internat war und an Liebeskummer litt. Dieses unablässige Zu-wenig-geliebt-Werden, mit seiner leitmotivischen Präsenz. Auch Einsamkeit, ich war als Kind mehrfach im Krankenhaus. Einmal teilte ich mir das Zimmer nur mit einem Romajungen, der herzzerreißend weinte, nie mehr aufhören wollte. Dann wieder lagen wir zu sechzehnt auf einem Zimmer und wurden zu einer Gang der kranken Kinder. Diese Erfahrungen sind alle noch wie im Körpergedächtnis eingelagert. Ihre Bearbeitung spielte auch eine Rolle im Schreiben. Die Gedanken dazu waren Weltschmerz, lebensphilosophisches Kunsthandwerk, die Erfahrungen selbst aber wiegen.

Das ist der Blick nach innen. Was prägte den nach außen gerichteten Blick?

Wie die meisten Kinder hatte ich wohl ein präzises soziales Gewissen. Einmal kam ich mit meiner Mutter in Bonn an einem Bettler vorbei, der unter einer Brücke saß. Ich könnte heute noch die Stelle bezeichnen. Ich fragte meine Mutter: »Was macht der Mann?« Sie sagte: »Der schläft draußen.« Ich fing an zu weinen und zu randalieren, weil ich nicht begreifen wollte, dass es etwas wie Obdachlosigkeit geben könnte. Für ein Kind das natürlichste Verhalten. In dieser Hinsicht steckt in der Gesellschaftskritik oft noch dieser kindliche Impuls des Nicht-Wahrhaben-Wollens.

Sind Sie ein Nachkriegskind?

Ich bin in der Zeit groß geworden, in der das »Wirtschaftswunder« fühlbar wurde, sich alle aber noch immer im Schatten des Krieges aufhielten. Dazu gehört eine asketische Moral, eine Sinnen- und Genussfeindlichkeit und eine langsam entstehende hysterische Fröhlichkeit, die sich im »Wunder von Bern« befreite wie im Karneval. Plötzlich wurde Heiterkeit wieder legitim. Zugleich war das eine Zeit, in der man darum kämpfte, dass das Dritte Reich in die Lehrpläne kam, eine Zeit, in der Minister und Funktionsträger mit Nazivergangenheit enttarnt wurden. Das hat früh zur Politisierung beigetragen.

An welchen Orten wurden Sie sozialisiert?

Das Schloss ist der erste Ort meiner Sozialisierung. Mein erster Mythos. Dort konnte ich erkennen, was soziales Gefälle ist, was Dekadenz bedeutet, sowohl in Gestalt der Boheme als auch in der des Adels. Die nächsten Orte sind das Familienensemble, mit seiner klaren Ordnung in den ersten dreizehn Jahren meines Lebens, und das Dorf. Das Dorf schärfte das soziale Bewusstsein, schon weil wir zu den ersten Nicht-Bauern dort gehörten. Ich bin zu einem wesentlichen Teil unter Bauernkindern groß geworden, bin mit den Bauern zum Holzschlagen in den Wald gefahren, saß immer hinten auf dem Pferdewagen, half beim Ernten.

Wovon träumten Sie damals?

Von einem Leben im Wald. Ich wollte Förster werden, sammelte Pflanzen in Botanisiertrommeln, Tierskelette, Mineralien.

Waren Sie unter Ihren Dorffreunden ein Exot mit Ihrer Künstlerfamilie?

Wahrscheinlich schon. Ich hätte das so nicht gesehen. Mein Held war Jack London, ein Abenteurer und Bauer. Es zogen dann aber bald einige Ministerialfamilien ins Dorf, und so entwickelten sich zwei Kulturen: eine akademisch-verbeamtete und eine bäuerliche. Unter Kindern waren die Brückenschläge mühelos, die Erwachsenen betrachteten sich schon eher scheeläugig.

Wo fand die Überschreitung der Grenzen dieser Welt statt?

Der vierte Ort meiner Sozialisierung war das Gymnasium als Lehrinstitut, dann das Internat. Das Internat war Exil und Zwangsanstalt. Es war zwar liberal, aber ich war siebzehn Jahre alt und verliebt. Der Tod meines Vaters markierte das Ende der Kindheit. Mutter, Schwester, Bruder, alle gingen eigene Wege, schlossen neue Allianzen. Ich war siebzehn, lebte in diesem Nordsee-Internat mit einem Langzeitzögling auf etwa acht Quadratmetern zusammen. Das Beste war, nachts auszubrechen, um auf die Nordsee hinauszurudern.

Was haben Sie von Ihrer Mutter gelernt? Bei positiven Prägungen erzählen Sie eher von Ihrem Vater.

Meine Mutter hat Humor. Es wurde bei uns sehr viel gelacht. Außerdem ist meine Mutter von einnehmender Großherzigkeit, begeistert sich für alle Kunstformen und förderte uns früh. Im Haus wurde dauernd Musik gemacht, meine Eltern spielten Klavier. Meine Schwester studierte Musik, wir hatten einen Flügel. Meiner Mutter, einer gelernten Schneiderin, habe ich bei ihren Näharbeiten immer vorgelesen. Ich war sechs Jahre alt, als ich damit anfing und habe damit aufgehört, als ich einundzwanzig wurde. Bis dahin habe ich meiner Mutter viele tausend Seiten Weltliteratur vorgelesen, anfänglich Charlotte Welskopff-Henrich, Jack London, romantische Märchen, später Dostojewskij, Flaubert, Stendhal, Gogol, Kafka, Alfred Andersch. Meine Mutter erklärte mir die Fremdworte, als ich noch klein war. So wurde alles zugänglich.

Haben Sie überhaupt Kinderliteratur gelesen?

Otfried Preussler, Michael Ende, klar, dann Tom Sawyer und Huckleberry Finn, aber parallel dazu Brentano und Eichendorff. Zur Gegenwartsliteratur bin ich erst spät gekommen. Den letzten Außenposten der Literatur besetzte Samuel Beckett, so ist es lange geblieben. Das Projekt der Moderne ist für mich federführend im Wortsinne gewesen.

Das heißt, Ihre Mutter hat Sie eigentlich in die Literaturgeschichte gebracht oder haben Sie sich die Wege selbst gebahnt?

Meine Mutter repräsentierte den Kanon. Alle Bildung schließt aber ein, dass man sich selbst eine Geheimgesellschaft schafft, eigene Favoriten findet, Musik hört, die niemand sonst hört. Das waren für mich Prokofjew, Alban Berg, der Jazz. Mündig wird man ja am leichtesten in den Arealen der Künste: Man folgt dem eigenen Spürsinn, selbst wenn er dich in die Schlesische Dichterschule, zu Klopstock, Rabelais oder Calderon führt. In jener Zeit gab es einfach keine Bücher, die mir nichts gesagt hätten. Man sollte übrigens nicht unterschätzen, dass man bestimmte Werke zu bestimmten Zeiten besser versteht. Ich habe Cesare Pavese, der einer der wichtigsten Autoren meiner Jugend war, damals sicher besser verstanden als heute.

Wie haben Sie ihn damals verstanden?

Existentiell. Ich war von dem Geist dieser piemonteser Landschaft, auch der Turiner Großstadt-Erfahrung, der Libertinage, der Dekadenz regelrecht infiziert. Ich habe alles, was daran Natur war, auch die beginnende und vereitelte Liebe, genauer verstanden als heute, wo diese Dinge weniger Pathos für mich besitzen.

Wer waren wichtige Lehrer für Sie?

In der Volksschule Othmar Rahm, ein begeisterter Orgelspieler und Pianist. In unserer Klasse stand ein Flügel, auf dem er uns vorspielte und uns über 200 Volkslieder beibrachte. Er schaffte es außerdem, von 42 Schülern seiner Klasse 22 auf Realschule oder Gymnasium zu bringen, darunter viele, die diesen Schritt als Erste in ihrer Familie schafften.

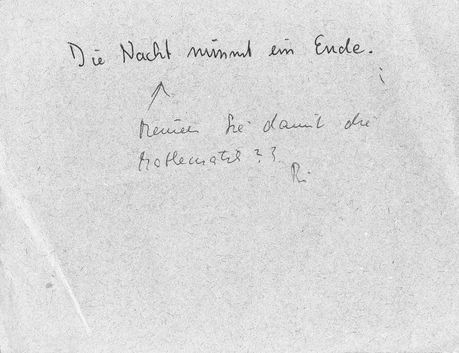

Roger Willemsens Kommentar auf dem Löschblatt seiner letzten Mathematikarbeit und die Antwort seiner Lehrerin

Auf dem Gymnasium war Karl-Günther Tenberken wichtig, mein Philosophie- und Musiklehrer. Er wollte alles ausbilden, was in Kindern noch unfertig ist: kritisches Denken und Beobachten, Sprache, Musik, das komplexere Hören. Unter seiner Leitung spielte ich in einem Ensemble aus Laien und ausgebildeten Musikern. Einmal »komponierte« ich ein Stück zu Anna Livia Plurabelle von Joyce für zwei Frauenstimmen, Cembalo, Querflöte, Vibraphon und Naturgeräusche – eine Laienarbeit, die mir einen Preis einbrachte: Wir durften das Stück auf einer Bonner Bühne aufführen, und im zweiten Teil des Konzerts spielte Friedrich Gulda mit der Gruppe »Between«. Zuletzt improvisierten wir dann gemeinsam. Ich habe auf dem Vibraphon dilettiert, aber das darf man kaum nennen, so unbeholfen war das.

Was waren das für Leute, wenn man an den Krieg denkt?

Othmar Rahm war nicht viel älter als wir, vielleicht Ende zwanzig. Der hatte den Krieg nicht erlebt, er spielte auch keine große Rolle. Er ging mit uns in den Wald, wollte, dass wir die deutschen Märchen und Erzählungen kennen. Er versuchte, uns Wege zu ebnen. Ich weiß noch, wie er vor der Entscheidung für oder gegen das Gymnasium sagte: »Ihr sitzt jetzt in einem Zug, die eine Weiche führt euch nach Paris, die andere nach Hinteroberfischbachshausen.« [lacht] Und: »Ihr wollt alle nach Paris!« Das war drastisch. Nein, er sei nicht zufrieden gewesen mit sich als Lehrer, sagte er mir später. Ich habe ihn bewundert.

Über den deutschen Wald nach Paris …

Ja, da empfing mich gewissermaßen Karl-Günther Tenberken. Der interessierte sich für alles, was Moderne war, wollte Gegenwärtigkeit herstellen – in der Philosophie durch die Lektüre von Marx, der Frankfurter Schule, antifaschistischer und futurologischer Literatur. Er schärfte unser Bewusstsein für Umweltzerstörung. Außerdem verpasste er mir den ersten musikalischen Schock meines Lebens, als er Alban Bergs Wozzeck auflegte – eine der wirklichen Erschütterungen, die ich in der Begegnung mit Kunst erlebt habe.

Hat das schulische Leben Funktionen übernommen, die man eigentlich dem Studium zuschreibt?

Vielleicht haben wir damals der Schule ein paar Dinge abgetrotzt, die sie, bis auf Tenberken, nicht anbot. Die Schule trug zur Entfaltung von Begabungen sonst nicht gerade bei. Meine Geschwister und ich sind in dem Jahr, in dem mein Vater starb, alle drei solidarisch hängengeblieben. Ich später dann allein noch einmal. In der Schule sind mir schon auch Lehrer begegnet, die mich dringend irgendwie loswerden wollten. Ich war Klassensprecher, später Schülersprecher, politisch schnell engagiert, Schülerzeitungsmacher. Ich kiffte relativ früh, hatte lange Haare. Nichts Großes. Wie soll man denn sonst erwachsen werden? Meiner schlimmsten Widersacherin auf Lehrer-Seite, Senta Fernau mit Namen, habe ich nach dem Abitur in einem Akt der Schwäche einen Brief geschrieben mit den Worten: »Ich werde Sie mir immer merken als eine Person, die verhindert, dass Menschen das werden, was sie werden sollen. Sie betreiben eine böse Pädagogik, und die ist gefährlich.« Sie sehen, der Groll ist noch da, auch weil ich diesen Kampf austragen musste, während mein Vater starb.

Als ich mich endlich immatrikulieren konnte, war alles gut. Das Evangelische Studienwerk stattete mich mit einem Stipendium aus, die Professoren verstanden sich eher als Förderer. Nebenher arbeitete ich als Nachtwächter und Museumswärter. Das rettende Ufer war erreicht.

Sie haben schon vorher kuriose Jobs gehabt.

Neben der schulischen, dann akademischen gab es früh die Welt der Arbeit. Das war nicht weiter besonders. Ich war ja mit sechzehn Jahren genötigt, erwachsen zu werden. Wenn wir aus der Schule kamen, gab es kein Essen, meine Mutter arbeitete in einem Kölner Auktionshaus. Also machte man sich sein Essen selber oder fuhr gar nicht erst nach Hause, weil eh keiner da war. Es gab Phasen, da haben wir meine Mutter tagelang nicht gesehen. Nebenher trug ich Illustrierte aus und die Verbandszeitung der deutschen Kriegsversehrten, arbeitete als Gärtnereigehilfe, als Kellner im China-Restaurant und eben jahrelang als Nachtwächter bei der Bonner Wach- und Schließgesellschaft.

Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es anders wird; aber so viel kann ich sagen, es muß anders werden, wenn es gut werden soll.

(Georg Christoph Lichtenberg)

Meine Damen und Herren,

liebe Schüler,

was erwarten Sie von mir? –

Daß ich ein wenig gerührt, ein wenig sentimental bin, aber auch kritisch, ein derbes Wort fallenlasse und doch dankbar, beseeligt, zuletzt ergreifend, versuche, alles aufzunehmen, was unbesprochen liegen blieb – oder aber alles liegenlasse, was früher aufzunehmen gewesen wäre, um endlich zur großen Harmonie des Abschieds emporzusteigen und abzurunden; daß ich redlich anformuliere gegen die Gewißheit um die Wirkungslosigkeit aller Abitursworte? – Mit Worten sind wir empfangen worden, mit Worten wollen wir gehen.

Erlassen Sie mir die unglaubwürdigen Anekdoten aus der Geschichte der Schul-Ungerechtigkeit, erlassen Sie mir die dekorativen Kommentare zur Schul-Spießigkeit und zu disziplinarischer Grausamkeit, erlassen Sie mir Lob und Einklang, und lassen Sie mich statt dessen einen Blick auf die Schülerpersönlichkeit tun, oder besser: auf das, was davon übrigblieb: auf den verbreiteten, modernen Schüler.

Über allem steht der Schüler, und alles steht über ihm und steigt ihm rasch zu Kopfe. Er weiß sich im Herzen einer Erziehung, die zur Mündigkeit führen soll, und versteht sich, endlich ausgeschieden, aufs Pfuschen und aufs Mosern, auf die notwendigen Kniffe der Schmeichelei und aufs Stillhalten – nur auf die Mündigkeit, die nach Kant die Emanzipation vom infantilen Bann postuliert, auf die versteht er sich nicht. Darum ist die Haltung, in der er sich auf das Schulsystem bezieht, nicht kritisch, sondern es ist die Attitüde des Stänkerers, der nicht ernst genommen wird, weil er meist gar nicht ernst zu nehmen ist; die Gebärde seiner Kritik ist das Herumfahren im Nebel mit der Stange. Und ist er nun auch allen Ernstes als »mündig« in den Ernst des Lebens entlassen, so läßt er sich doch stets wieder lieber vom Leben bewirten, als daß er selbst aufzutischen hätte, und wird endlich doch seinen Mann stehen; denn Schule, als die zum Ernst des Lebens verkleidete Leistungsapparatur, hat ihm den Ernst des Lebens oft bitterer vorgespielt, als das Leben selbst es zu tun vermöchte. Sosehr man den Schüler institutionell vereinnahmt hat, der Bildungsgang ein undurchschaubarer Bürokratismus geworden ist, so sehr schlägt sich der Formalismus in den papiernen Beziehungen der Schüler untereinander und im Verhältnis zu ihren Lehrern nieder.

Dem modernen Schüler ist seine Schule alles und nichts; alles, wenn die Mittel für die Zwecke einstehen, wenn es gilt, mit minimalem Aufwand Maximales zu erreichen; nichts, wenn endlich der Versuch unternommen werden soll, dem System ein »Trotzdem« entgegenzusetzen, durch einen freien, produktiven Akt, der sich dem Schuldruck entwindet und vielleicht gar gegen ihn aufzukommen vermöchte; nicht, daß er imstande wäre, ihn aufzuheben, aber indem er sich der Verkümmerung der Individualität, der Durchschnittlichkeit, der Verwechselbarkeit entgegensetzte. Weil man aber die Kraft, »Trotzdem« zu sagen, nicht mehr aufbringt und weil man zum »Trotzdem-Sagen« auch nicht mehr erzogen wird, darum hat man sich abgefunden mit dem Faulbett, in dem man der selbstgemachten, helmhöltzernen Schlafmützigkeit huldigt. Hier läge das Gebiet individuellen Freiraumes, doch liegt’s überblüht vom Dickicht geistiger Unfruchtbarkeit, schöpferischer Reglosigkeit. Vom Faulbett aus betreibt man so nicht allein die Affirmation des Systems, gegen das die längst müden Fäuste zu schwenken man aber fortfährt, sondern auch die Kräftigung einer Mittelmäßigkeit, in deren Dunstkreis verdirbt, was anders zu sein begehrte.

Kultur – im weitesten Sinne – wird hier, wie meist auch in der Erziehung, immer noch als etwas genommen, das sich mit dem Vorzimmer des Lebens abfinden möge, als etwas, das zur Bildung, nicht zum Leben selbst gehöre und so erfreulich ist wie gute Kinderstube, aber ebensowenig notwendig. Nur wo der Begriff von der »geistigen Notdurft« zum Wort aus der Fremde geworden ist, nur dort ist solche Haltung möglich. Wo zwischen den einzig funktionalen Gesichtspunkten, nach denen gelernt wird, nichts verbleibt als der Brackwassersumpf der Durchschnittlichkeit, der nicht mehr auszutrocknen ist, da muß das Zur-Schule-Gehen eine wahrhaft freudlose Angelegenheit werden.

So ist des modernen Schülers Schulverdrossenheit eine zum guten Teil selbstgemachte; er nimmt und bestätigt die Schule als das, was sie nie hat sein und werden wollen: als eine Bildungsapparatur, die im Niedergang von Persönlichkeit, von Kultur, von Originalität und in den Beziehungen der Schulinsassen untereinander täglich die Zeichen einer Verminderung des Menschengeistes offenbart.

Aber – so wird man mit Recht einwenden – spiegeln sich nicht im modernen Schüler das System, die Pressionen der Umwelt, so daß er gar nicht anders kann, als mittelmaß-freundlich, konformistisch, unproduktiv und feige zu sein? Ist die Beschädigung seiner Persönlichkeit nicht Konsequenz eines Gesellschaftsganzen? – Es gibt nur Unschuldige. Und weil alle Schuld an den Defekten des modernen Schülers abfließt in die ungründbare Kanalisation aus System und Erziehung, Umwelteinflüssen und Erbmasse, darum wird der Schüler sich immer erneut dispensiert fühlen, sein »Trotzdem« zu sagen und zur Tat zu bringen, so, wie es noch vor wenigen Jahren möglich gewesen ist.

Es bleibt uns Abiturienten Dank zu sagen Herrn Dr. Bergener und Frau Semerau, die in schier unermüdlichem, viel zuwenig gewürdigtem persönlichem Einsatz stets hilfreich um uns bemüht gewesen sind – Dank zu sagen jenen Lehrern, die uns wahrhaft zu fördern vermochten, nicht jenen immer unvorbereiteten, aber denjenigen, in deren Unterricht wir nicht umsonst gegangen sind, sei Dank.

Es bleibt uns zuletzt jener acht Schüler zu gedenken, die unser schlechtes Gewissen sind, die heute nicht feiern, weil sie ihr Abitur nicht bestanden haben.

Erkennen Sie in den Leuten, die Ihnen heute Ihre Fähigkeiten vorwerfen und dass Sie sie nicht verstecken, diese Lehrerin von damals wieder?

Die Verletzung durch die Lehrerin war eine andere: Als mein Vater starb, stand ich am Tiefpunkt meiner schulischen Laufbahn, war ein Versager mit langen Haaren. Selbstverschuldet. Einer der letzten Sätze, die mein Vater an mich richtete, als er schon unter Morphium stand und in der Krebsklinik lag, war: »Wer ist das?« Ich, die Flasche, hätte ich sagen müssen. In der Anstrengung, doch etwas zu sein und zu werden, war die Lehrerin jene, die wollte, dass ich nichts würde.

Mein Vater starb im Augenblick, als ich zu begreifen begann, was für eine große Persönlichkeit er war. Diese Autorität bricht weg, und du musst sie dir dann also selber geben. Deshalb war Dieter Hildebrandt auch so eine väterliche Figur für mich oder früher Ernst Brücher vom DuMont Verlag. Später, als viele den wohlerzogenen Streber aus mir machen wollten, dachte ich oft: Wenn ihr wüsstet!

Ihnen ist der Tod auffällig früh und auffällig häufig begegnet: der Grundschulfreund, der in einen Berg aus Einmachgläsern stürzte, der Freund, mit dem Sie gereist waren und der sich dann umbrachte, der andere, der starb, während Sie in Indonesien unterwegs waren, schließlich eine offenbar ermordete Frau, die Sie beim Nachtwächterdienst fanden … Ziehen solche Todeserfahrungen den Vorhang zwischen dem Leben und einem selbst weg oder ziehen sie ihn zu?

Sie ziehen ihn weg. Es gibt so einen Existentialismus des Halbwüchsigen, der sich immer mit den Lebensgrundlagen verbunden fühlt. Ich habe es mir selbst dadurch zu erklären versucht, dass Jugendliche den vorbewussten Zustand noch nicht so lange verlassen haben. Der Rückweg scheint ihnen vielleicht kürzer.

Was hieß das für Sie?

Man glaubt in diesem Alter, man hätte etwas von »dem« Leben begriffen, empfindet Einsamkeit tief und kann sie existentialphilosophisch sogar begründen. Auch dieser Freund, der sich umbrachte, vollzog seinen Suizid wie einen persönlichen, heroischen Akt. Er fiel auf dem Feld des Lebens, wenn Sie so wollen, und so umgab jene, »die sich heimdrehen«, wie man in Österreich sagt, immer etwas Erhabenes.

Von welchen Vorstellungen, die Sie als junger Mann durch diese Erfahrungen bildeten, haben Sie sich später getrennt?

Nicht getrennt habe ich mich von dem Pathos, das Weltbild des Unglücks begreiflich machen zu wollen, Lebensbrüche, das Scheitern von Entwürfen, auch das Versagen insgesamt fruchtbar machen zu wollen. Viele existentielle Fragen aber habe ich später in gesellschaftskritische zu übersetzen gelernt. Ich wollte, durch die Frankfurter Schule trainiert, eher Systemkritiker sein – was für ein pompöses Wort! Aber so fühlte es sich an.

Sind Sie es geblieben?

Wenn ich eine Idee verraten habe, dann ist es die der Systemkritik. Ich hätte als junger Mann über den, der Brunnen in Afghanistan bohrt, gelacht, hätte gemeint, dies sei ein Herumdoktern an Symptomen, das vor allem die politischen Akteure entlastet. Sich auf Strukturen zu konzentrieren, hat etwas Richtiges, weil man so immer das Wesentliche bearbeitet. Es hat aber auch etwas Kaltes im Augenblick, wo es sich über das Einzelleben hinwegsetzt. Heute bedeutet mir die eine Schule, die ich in Afghanistan mit bauen helfe, das einzelne Mädchen, dem ich den Zugang zur Universität ermögliche, sehr viel mehr als das Arbeiten an Strukturen, denen ich mich so unterlegen fühle, dass ich weiß, ich werde sie nicht ändern. In dieser letztlich apokalyptischen Perspektive habe ich mich schuldbewusst eingerichtet, gemeinsam mit der Mehrheit.

Nach einem Dreivierteljahr in Florenz setzten Sie Ihr Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität fort. Hat München Sie noch einmal auf andere Weise politisiert?

Entscheidend waren schon in Bonn die Demonstrationen zu den Notstandsgesetzen, später die Initiativen gegen die RAF und die Terrorismusfahndung. 1968 war ich dreizehn. Meine Eltern verboten uns damals in die Stadt zu gehen wegen »der« Studenten, auf einmal eine offenbar homogene, bedrohliche Gruppe. Man muss sich das vorstellen: Man kam aus dem Krieg, die Kubakrise malte schon wieder ein Kriegsszenario an die Wand, der Kalte Krieg führte zum Wettrüsten, gleichzeitig setzten wir uns mit der Elterngeneration auseinander und bearbeiteten gut antifaschistisch die politische Vergangenheit der Vätergeneration. Wir waren also schon deshalb bewusster als die Studenten heute, weil die Alten alle noch lebten. Wir guckten in ihre Gesichter und konnten fragen: »Wo warst du im Krieg?« Was ich mich übrigens meinen Vater nie getraut habe zu fragen.

Wie war Ihr Verhältnis zum Staat?

Ich erlebte ihn durch die Art, wie er mit seinen Gegnern umging. Zum Beispiel in der Zurücknahme mühsam erkämpfter Rechte. Es gab Angriffe auf das Briefgeheimnis, das Demonstrationsrecht, es gab den Radikalenerlass, nach dem ein Briefträger entlassen wurde, weil er in der DKP war.

Haben Sie sich je parteipolitisch engagiert?

Nein. Wo immer ich mit einer Arbeit in die Nähe von Parteien geriet, hatte ich den Eindruck ineffizienter, auch unsachlicher zu arbeiten, als ich es ohne politische Begleitung getan hätte. Selbst aus Hilfsorganisationen habe ich mich zurückgezogen, sobald ich fand, ich säße dort eigentlich nur im Schaufenster.

Auch etwas, das einen Wandel des Zeitgeistes verrät?

Gewiss, er bewegte sich während meiner Lebenszeit gewissermaßen vom Pathos der Aufklärung über die Ironie zum Zynismus, der der Zerstörung nichts mehr entgegenzusetzen hat. Ich beharre, was die politische Kritik, auch die Kulturkritik angeht, unwillentlich auf dem Pathos, insofern ich sage: Ich weiß, was nicht sein soll, ich kann es auf den Begriff bringen und meine Kraft dagegen mobilisieren.

Jens Jessen

Das für seine Kürze unter Historikern berüchtigte 20. Jahrhundert hat dann doch, wenn nicht alles täuscht, ziemlich lange gebraucht, um zu Ende zu gehen. Manches spricht dafür, dass es sogar noch dabei ist, ein bedeutendes Stück des 21. Jahrhunderts zu dominieren; die Gestalten und Ideen, mit denen wir heute umgehen, sind jedenfalls schon im Humus des vorangegangenen Saeculums entstanden, und mit Sicherheit gilt dies für Roger Willemsen, den ich, ohne dass er oder ich es gewusst hätten, noch im grünenden Moosbett einer sorgenloseren Zeit erlebt habe.

Waren es zweitausend oder dreitausend Studenten, die in den siebziger Jahren mit uns an der Münchener Ludwig-Maximilians-Universität Germanistik studierten? Jedenfalls waren es mehr als genug, um in mir schon damals den Verdacht keimen zu lassen, dass sie nicht alle gleichermaßen für den Umgang mit Literatur begabt oder auch nur motiviert sein konnten. Der Musil-Forscher Wolf-Dietrich Rasch musste in seinem Seminar den Protest von Studenten erleben, die eine vollständige Lektüre von mehr als tausend Seiten Mann ohne Eigenschaften als Zumutung empfanden. Anderseits wird offensive Leseunlust noch eine Ausnahme gewesen sein; sonst hätte sich die Anekdote nicht so schnell am Institut für Deutsche Philologie verbreitet. Man schämte sich. Man spottete auch gerne über die eifrigen Lehramtskandidaten, die in den obligatorischen Einführungsvorlesungen das zugehörige Skript nach und nach mit Textmarkern fast vollständig giftgrün oder leuchtend orange einfärbten. Alles war so wichtig! Es war eine schöne und unschuldige Zeit, die an Wert und Bedeutung von Literatur nicht zweifelte und auch noch nicht jenen Theoriekater kannte, der die heutige Germanistik so brummschädelig macht.

Im Gegenteil blühten damals in der Schellingstraße, in den brutalistischen Bunkerbauten des Instituts, noch alle gepflanzten Theorien gleichzeitig, der Marxismus, die psychoanalytische Literaturdetektei, der strenge Strukturalismus, der nach dem Harten und Weichen im Prosawerk E.T.A. Hoffmanns suchte, der faktensammelnde Positivismus, der sein Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur pflegte, und eine klassisch geistesgeschichtliche Hermeneutik, die sich der politisierenden Banausen zu erwehren trachtete. Walter Müller-Seidel las über die Geschichtlichkeit der Weimarer Klassik, die ihrerseits einer erheblichen Geschichtlichkeit unterlag, und Friedrich Sengle durchforstete das Gestrüpp der Trivialliteratur, das rings um Goethe wuchs. Nebenan wurde das bedrohliche Vater-Imago bei Schiller unschädlich gemacht und wenige Seminarstunden später das unzureichende Klassenbewusstsein in der Frühromantik beklagt. Überflüssig zu sagen, dass sich die Dozenten sämtlich spinnefeind waren.

Aber das ideologische Gift wirkte nicht auf die Studentengeneration, in der sich schon die politisch erkaltenden achtziger Jahre ankündigten. Sie genoss das Ideengewimmel oder organisierte wenigstens ihr Überleben darin. »Hast du schon jemals Moos gesehen?«, lautet die passende Frage eines Gedichts des baltischen, nach Bayern verschlagenen Schriftstellers Siegfried von Vegesack. »Nicht bloß / so im Vorübergehen, / so nebenbei von obenher, so ungefähr – / nein, dicht vor Augen, hingekniet, / wie man sich eine Schrift besieht?«