Alain de Botton

Trost der Philosophie

Eine Gebrauchsanweisung

Aus dem Englischen von Silvia Morawetz

Fischer e-books

Alain de Botton, 1969 in der Schweiz geboren, lebt in London. Kosmopolit und phantasievoller Flaneur der Kultur- und Geistesgeschichte, arbeitet er an einer Philosophie unseres Alltagslebens, das er in all seinen Aspekten untersuchte: »Versuch über die Liebe«, »Wie Proust Ihr Leben verändern kann«, »Trost der Philosophie«, »Kunst des Reisens« und »Freuden und Mühen der Arbeit« heißen seine Bücher. Daneben gründete er in London die »School of Life« und »Living Architecture«. Seine Bücher und Fernsehserien wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u.a. mit dem Prix Européen de L'Essai »Charles Veillon«.

www.alaindebotton.com

Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de

Coverabbildung: PhotoDisc

Covergestaltung: +malsy, bremen

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel

»The Consolations of Philosophy« bei Hamish Hamilton, London

© Alain de Botton 2000

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2001

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-402644-2

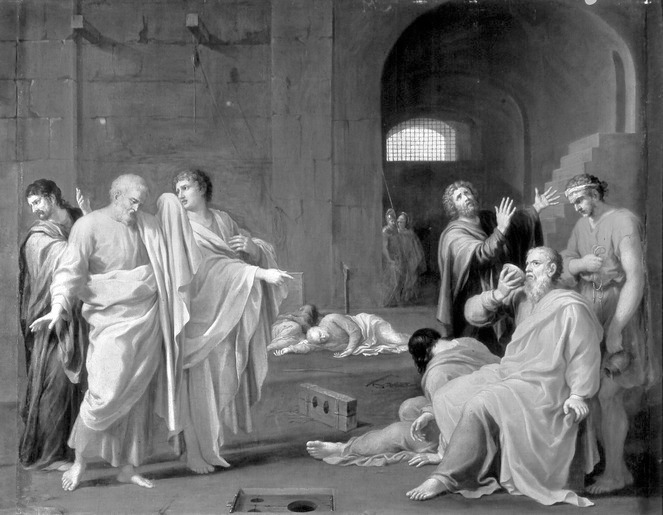

Ein paar Jahre ist es her, dass ich mich eines Nachmittags in einem bitterkalten New Yorker Winter – ich hatte noch Zeit, bevor ich mein Flugzeug nach London besteigen wollte – in einem menschenleeren Saal im oberen Bereich des Metropolitan Museum of Art wiederfand. Der Raum war hell erleuchtet und, abgesehen vom beruhigenden Summen einer Fußbodenheizung, vollkommen still. Ich war gerade an einem Wust von Bildern in der Impressionistenabteilung angelangt und suchte nach einem Wegweiser zur Cafeteria – wo ich eine bestimmte Sorte amerikanischer Schokomilch zu bekommen hoffte, auf die ich zu dieser Zeit ganz versessen war –, als mein Blick auf ein Gemälde fiel, das, wie die Legende darunter mitteilte, im Herbst 1786 entstanden war. Geschaffen hatte es der damals achtunddreißigjährige Jacques-Louis David.

Der von den Athenern zum Tode verurteilte Sokrates schickt sich an, umringt von wehklagenden Freunden, den Schierlingsbecher zu leeren. Im Frühjahr des Jahres 399 v.Chr. hatten drei Athener Bürger ein gerichtliches Verfahren gegen den Philosophen angestrengt. Sie beschuldigten ihn, die Staatsgötter nicht anzubeten, religiöse Neuerungen eingeführt und die jungen Männer Athens verdorben zu haben – und ihre Vorwürfe wogen so schwer, dass sie die Todesstrafe forderten.

Sokrates hatte die Anschuldigung mit legendärem Gleichmut aufgenommen. Obwohl er während der Gerichtsverhandlung Gelegenheit gehabt hätte, sich von seiner Philosophie loszusagen, ergriff er Partei für das, was er für wahr hielt, und nicht für das, was, wie er wusste, populär war. Platons Schilderung zufolge hatte er vor denen, die über ihn zu Gericht saßen, furchtlos die folgenden Worte gesprochen:

»Solange ich noch Atem und Kraft habe, werde ich nicht aufhören, der Wahrheit nachzuforschen und euch zu mahnen und aufzuklären und jedem von euch, mit dem mich der Zufall zusammenführt, in meiner gewohnten Weise ins Gewissen zu reden … Darum, meine Mitbürger, das versichere ich euch: … sprecht mich frei oder nicht, auf keinen Fall werde ich anders handeln, und müßte ich auch noch so oft den Tod über mich ergehen lassen.«

Und so hatte man ihn in ein Athener Gefängnis geführt, wo er den Tod finden sollte, einen Tod, der eine Zäsur in der Geschichte der Philosophie darstellte.

Als ein Indiz für die Bedeutung dieses Todes können wir die Häufigkeit nehmen, mit der er gemalt worden ist. Im Jahre 1650 schuf der französische Maler Charles-Alphonse Dufresnoy einen Tod des Sokrates, der heute in der Galleria Palatina in Florenz hängt (wo es keine Cafeteria gibt).

Im 18. Jahrhundert erreichte das Interesse am Tod des Sokrates seinen Höhepunkt, vor allem nachdem Diderot in seinem Discours sur la poésie dramatique auf das malerische Potential des Themas hingewiesen hatte.

Étienne de Lavallée-Poussin, ca. 1760

Jacques Philippe Joseph de Saint-Quentin, 1762

Pierre Peyron, 1790

Den Auftrag für eine Darstellung des Themas hatte Jacques-Louis David im Frühjahr 1786 von Charles-Michel Trudaine de la Sablière erhalten, einem wohlhabenden Parlamentsmitglied und begabten Gräzisten. Das vereinbarte Honorar war großzügig: 6000 Livres als Vorschuss und weitere 3000 bei Ablieferung (Louis XVI. hatte für den größerformatigen Schwur der Horatier nur 6000 Livres bezahlt). Als das Gemälde im Salon von 1787 ausgestellt wurde, fand es sofort Anerkennung als beste Darstellung des Themas. Sir Joshua Reynolds hielt es für »die vorzüglichste und bewunderungswürdigste Kunstbemühung seit der Sixtinischen Kapelle und den Stanzen Raffaels. Für das Athen der perikleischen Zeit wäre das Gemälde eine Ehre gewesen.«

Im Museumsshop kaufte ich mir fünf Postkarten mit Reproduktionen von Gemälden Davids. Später, beim Flug über die Eisfelder Neufundlands, die der Vollmond und der wolkenlose Himmel leuchtend grün gefärbt hatten, schaute ich mir eine genauer an, während ich in dem faden Essen herumstocherte, das die Stewardess, die mich irrtümlich für schlafend hielt, auf dem Tischchen vor mir abgestellt hatte.

Platon sitzt als stummer Zeuge der Ungerechtigkeit des Staates am Fuße des Bettes, Feder und Schriftrolle neben sich. Beim Tode des Sokrates war er neunundzwanzig Jahre alt, David indes hat ihn als alten Mann dargestellt, grauhaarig und tiefernst. Sokrates’ Frau Xanthippe wird von Wärtern durch einen Gang von der Gefängniszelle weggeführt. Sieben Freunde umgeben den Todgeweihten, jeder auf seine Weise klagend. Kriton, der engste Gefährte des Sokrates, sitzt neben ihm und schaut den Meister voller Ehrerbietung und Sorge an. Der Philosoph aber, den David als muskulösen Mann mit dem Körper eines Athleten zeigt, sitzt hochaufgerichtet und lässt weder Bangigkeit noch Reue erkennen. Dass eine große Zahl von Athenern ihn als töricht abtat, hat ihn an seinen Überzeugungen nicht irre werden lassen. David hatte Sokrates ursprünglich beim Trinken des Giftbechers zeigen wollen, der Dichter André Chenier hatte jedoch zu bedenken gegeben, die dramatische Spannung sei größer, wenn der Maler zeige, wie Sokrates eine philosophische Erörterung abschließe und dabei heiter nach dem Schierling greife, der sein Leben beenden sollte, Symbol dafür, dass er die Gesetze Athens beachte und zugleich seiner Berufung folge. Als Betrachter des Bildes sind wir Zeugen des Augenblicks, in dem sich das Leben eines transzendenten Wesens vollendet.

Die Postkarte machte wohl deshalb einen so tiefen Eindruck auf mich, weil das darauf abgebildete Verhalten in scharfem Widerspruch zu meinem eigenen stand. Bei Gesprächen war ich immer eher darauf aus, wohlgelitten zu sein, als die Wahrheit zu sagen. Dieser Wunsch zu gefallen ließ mich selbst bei armseligen Scherzen lachen wie einen Vater am Premierenabend einer Schultheatergruppe. Vor Fremden verfiel ich in die Unterwürfigkeit einer Concierge, die wohlhabende Gäste in einem Hotel mit servilem Enthusiasmus begrüßt, geboren aus dem krankhaften Verlangen, jedermanns Sympathie zu gewinnen. Niemals zog ich öffentlich Ansichten in Zweifel, denen die Mehrheit anhing. Ich suchte die Zustimmung von Menschen, die Autorität besaßen, und dachte nach Zusammentreffen mit ihnen geraume Zeit darüber nach, ob sie mich wohl akzeptabel gefunden hatten. Wenn ich eine Zollstelle passierte oder wenn ich neben einem Polizeiauto herfuhr, hegte ich dumpf den Wunsch, die uniformierten Beamten möchten doch gut von mir denken.

Der Philosoph aber hatte sich trotz Unbeliebtheit und trotz der Verurteilung durch den Staat nicht verbiegen lassen. Er war von seiner Auffassung nicht abgewichen, bloß weil andere Klage darüber geführt hatten. Sein Selbstvertrauen speiste sich außerdem aus einer tieferen Quelle als der Kühnheit eines ungestümen Kampfhahns. Es gründete in der Philosophie. Die Philosophie hatte Sokrates zu inneren Gewissheiten verholfen, aufgrund derer er Missbilligung mit vernünftigem – aber eben nicht hysterischem – Selbstvertrauen begegnen konnte.

In der Nacht über dem eisbedeckten Land war solche geistige Unabhängigkeit eine Offenbarung und ein Ansporn. Sie lief der Tendenz zuwider, sich aus purer Trägheit im eigenen Handeln und Denken stets nach dem gesellschaftlich Sanktionierten zu richten. Aus dem Leben und dem Sterben des Sokrates erging die Aufforderung zu vernünftiger Skepsis.

Noch allgemeiner gesagt, erging aus dem Thema, das der griechische Philosoph verkörperte wie kein Zweiter, die Aufforderung, sich eine Aufgabe zu stellen, die groß und lachhaft zugleich war: durch Philosophie klug zu werden. Den enormen Unterschieden zwischen den vielen Denkern zum Trotz, die im Laufe der Zeit als Philosophen bezeichnet worden sind (Menschen, die in Wirklichkeit so verschieden waren, dass sie, befänden sie sich zusammen auf einer grossen Cocktailparty, einander nicht nur nichts zu sagen wüssten, sondern nach ein paar Gläsern womöglich handgreiflich werden würden), ließ sich offenbar aber doch eine Gruppe von Männern ausmachen, die, obgleich Jahrhunderte auseinander, eine Vision von Philosophie teilten, die der griechischen Etymologie des Wortes – philein, lieben; sophia, Weisheit – verpflichtet war, eine Gruppe, verbunden nur durch das gemeinsame Interesse, tröstliche und zugleich praktische Dinge über die Ursachen unserer tiefsten Kümmernisse zu sagen. An diese Männer wollte ich mich halten.

In jeder Gesellschaft gibt es Auffassungen darüber, was einer zu glauben und wie er sich zu benehmen hat, wenn er sich nicht verdächtig und nicht unbeliebt machen will. Manche dieser gesellschaftlichen Konventionen sind in einer Gesetzessammlung explizit niedergelegt, andere sind Teil eines umfangreichen Repertoires von eher moralischen und praktischen Urteilen, die als »gesunder Menschenverstand« bezeichnet werden. Er bestimmt, wie wir uns kleiden und welchen Wert wir Geld beimessen sollten, wen wir schätzen, welche Regeln der Höflichkeit wir befolgen und wie unser häusliches Leben beschaffen sein sollte. Diese Konventionen in Frage stellen zu wollen gälte als absonderlich, sogar als aggressiv. Werden Fragen unter Berufung auf den gesunden Menschenverstand abgewiegelt, dann deshalb, weil man seine Urteile schlicht für so vernünftig hält, dass sich genauere Betrachtung erübrigt.

So ist es beispielsweise kaum akzeptabel, im Verlaufe eines normalen Gesprächs die Frage aufzuwerfen, was in unserer Gesellschaft als Sinn der Arbeit angesehen wird.

Oder ein frischvermähltes Paar zu bitten, von A bis Z die Gründe für seine Heirat darzulegen.

Oder Urlauber hochnotpeinlich zu befragen, was sie sich denn von ihrem Reiseziel versprochen hatten.

Die alten Griechen hatten nicht minder viele Konventionen des gesunden Menschenverstands und hielten nicht minder zäh daran fest. Als ich einmal am Wochenende in einer Antiquariatsbuchhandlung in Bloomsbury stöberte, stieß ich auf eine ursprünglich für Kinder gedachte Reihe von Büchern zu geschichtlichen Themen, die massenhaft Fotografien und sehr ansprechende Illustrationen enthielten. Zu dieser Reihe gehörten See Inside an Egyptian Town, See Inside a Castle und der Band, den ich zusammen mit einer Enzyklopädie über Giftpflanzen erwarb und der den Titel See Inside an Ancient Greek Town trug.

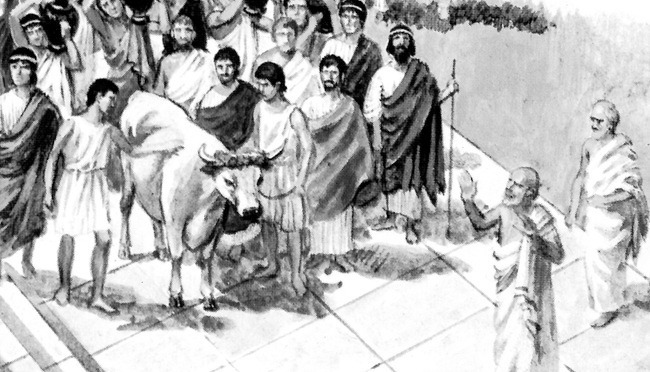

Er veranschaulichte mit Illustrationen, was in den griechischen Stadtstaaten im fünften Jahrhundert v.Chr. als normale Kleidung galt.

Das Buch erklärte, dass die Griechen an viele Götter glaubten: an den Gott der Liebe, der Jagd und des Krieges, an Götter, die Macht über die Ernte, das Feuer und das Meer hatten. Bevor die Griechen zu einer Unternehmung aufbrachen, hatten sie entweder in Tempeln oder vor einem kleinen Schrein bei sich zu Hause zu diesen Göttern gebetet und ihnen Tieropfer dargebracht. Das war nicht billig: Athene kostete eine Kuh, Artemis und Aphrodite je eine Ziege, Asklepios eine Henne oder einen Hahn.

Die Griechen fanden nichts dabei, Sklaven zu besitzen. Im fünften Jahrhundert v.Chr. lebten allein in Athen etwa 80-100000 Sklaven, einer auf drei freie Bürger.

Die Griechen waren auch eine militaristische Gesellschaft und hielten viel von Tapferkeit auf dem Schlachtfeld. Einen richtigen Mann zeichnete aus, dass er wusste, wie man Widersachern den Kopf abschlägt. Der Athener Soldat, der einen Perser vom Leben zum Tode befördert (wie auf einem aus der Zeit des zweiten Perserkrieges stammenden Teller abgebildet), demonstriert, wie man das macht.

Frauen standen vollkommen unter der Fuchtel ihrer Gatten und Väter. Von Politik und vom öffentlichen Leben waren sie ausgeschlossen. Sie durften weder erben noch eigenes Geld besitzen. Gewöhnlich wurden sie im Alter von dreizehn Jahren verheiratet, wobei die Ehemänner von ihren Vätern ohne Rücksicht auf emotionale Kompatibilität ausgewählt wurden.

Nichts davon wäre den Zeitgenossen des Sokrates besonderer Erwähnung wert gewesen. Sie wären verwirrt oder verärgert gewesen, hätte man sie gefragt, warum sie Asklepios Hähne opferten oder warum Männer töten mussten, um tugendhaft zu sein. Das wäre ihnen genauso töricht vorgekommen wie Verwunderung darüber, dass auf den Winter der Frühling folgt oder dass Eis kalt ist.

Es ist jedoch nicht nur die Feindseligkeit anderer, die uns davon abhalten kann, den Status quo in Frage zu stellen. Unsere Bereitschaft zu zweifeln kann genauso wirkungsvoll untergraben werden durch das Empfinden, dass gesellschaftliche Konventionen eine solide Grundlage haben müssen, auch wenn wir nicht wissen, worin diese besteht, denn immerhin hält ja eine große Zahl von Menschen schon lange an ihnen fest. Es erscheint uns nicht plausibel, dass unsere Gesellschaft in dem, woran sie glaubt, schweren Irrtümern erlegen sein soll und allein wir dies bemerkt haben sollten. Wir halten mit unserem Zweifel zurück und folgen der Herde, weil wir uns nicht vorstellen können, dass wir Wegbereiter bis dato unbekannter, komplizierter Wahrheiten sein könnten.

Wenn wir Hilfe suchen bei der Überwindung unserer Fügsamkeit, sind wir bei Sokrates genau richtig.

Geboren wurde Sokrates in Athen im Jahre 469 v.Chr., sein Vater Sophroniscos soll Steinmetz gewesen sein, seine Mutter Phainarete Hebamme. In seiner Jugend war Sokrates Schüler des Philosophen Archelaos. Später trieb er selbst Philosophie, ohne je ein Wort davon schriftlich niederzulegen. Er unterrichtete kostenlos und geriet deshalb in Armut; materieller Besitz bedeutete ihm aber nichts. Er trug das ganze Jahr über denselben Umhang und ging fast immer barfuß (man sagte über ihn, er sei auf die Welt gekommen, um den Schuhmachern eins auszuwischen). Zum Zeitpunkt seines Todes war er verheiratet und Vater dreier Söhne. Seine Frau Xanthippe war notorisch schlecht gelaunt (gefragt, warum er sie geheiratet habe, erwiderte Sokrates, Pferdetrainer müssten sich an den störrischsten Tieren üben). Er verbrachte viel Zeit außer Haus und disputierte mit Freunden auf den öffentlichen Plätzen von Athen. Sie rühmten seine Klugheit und seinen Humor. Seine Erscheinung dürften nur wenige gerühmt haben, war Sokrates doch klein, bärtig und kahl, hatte einen eigenartig schlingernden Gang und ein Gesicht, das Bekannte abwechselnd mit dem Kopf einer Krabbe, eines Satyrs oder einer Groteske verglichen. Seine Nase war platt, seine Lippen breit, und seine vorstehenden Augen saßen unter einem Paar widerspenstiger Brauen.

Sein seltsamster Zug war jedoch seine Angewohnheit, Athener jedes Standes, Alters und Berufs auf der Straße anzusprechen. Ohne sich im mindesten darum zu scheren, ob sie ihn etwa für exzentrisch oder für unverschämt hielten, forderte er sie barsch auf, ihm genau zu erläutern, warum sie bestimmte als vernünftig geltende Auffassungen teilten und was sie für den Sinn des Lebens hielten – wie ein überraschter Feldherr berichtet:

»Wer mit Sokrates in Berührung kommt und sich in ein Gespräch mit ihm einläßt, [der wird], mag auch wirklich vorher die Unterredung mit etwas ganz anderem begonnen haben, unbedingt von ihm in einem fort im Gespräche herumgeführt, bis er sich in die Notwendigkeit versetzt sieht, Rechenschaft von sich zu geben, wie er jetzt lebt und wie er die verflossene Lebenszeit hingebracht hat; wenn er aber einmal dahinein geraten ist, [läßt ihn] Sokrates nicht eher los, als bis er diese ganze Prüfung gut und schön vollendet hat.«

Klima und Anlage der Stadt waren dieser Angewohnheit des Sokrates förderlich. In Athen war es das halbe Jahr über warm, und so ergab sich häufig die Gelegenheit, ohne förmliche gegenseitige Vorstellung mit Menschen auf der Straße ein Gespräch anzuknüpfen. Betätigungen, die in nördlichen Ländern hinter den Lehmwänden düsterer, rauchdurchzogener Hütten stattfanden, bedurften unter dem menschenfreundlichen attischen Himmel nicht des Schutzes der Abgeschiedenheit. Es war üblich, sich auf der Agora oder unter den Kolonnaden der Stoa poikile oder der Stoa des Zeus Eleutherios aufzuhalten und am späteren Nachmittag, den begünstigten Stunden zwischen den praktischen Obliegenheiten des Mittags und den Ängsten der Nacht, mit Fremden zu sprechen.

Die Größe der Stadt begünstigte Begegnungen. Rund 240000 Menschen lebten innerhalb der Grenzen Athens und seines Hafens. Von einem Ende der Stadt zum anderen, vom Piräus-Tor zum Aigeus-Tor, war es nicht mehr als eine Stunde Fußmarsch. Die Athener besaßen ein Gemeinschaftsgefühl vergleichbar etwa dem der Kinder an einer Schule oder der Gäste bei einer Hochzeit. Fremde in der Öffentlichkeit in ein Gespräch zu verwickeln war keine Spezialität von Fanatikern oder Betrunkenen.

Wenn wir uns scheuen, den Status quo in Frage zu stellen, so liegt das – neben der Witterung und der Größe unserer Städte – vor allem daran, dass wir das Populäre auch für das Richtige halten. Der Philosoph ohne Sandalen stellte Unmengen von Fragen, um herauszufinden, ob das, was populär war, denn auch einen Sinn ergab.

Viele fanden seine Fragerei nervtötend. Manche zogen ihn auf. Einige hätten ihn am liebsten umgebracht. In seinem Stück »Wolken«, uraufgeführt im Frühjahr 423 v.Chr. im Dionysos-Theater, führte Aristophanes den Athenern eine Karikatur des in ihrer Mitte lebenden Philosophen vor, der sich weigerte, Vernünftiges anzuerkennen, ehe er nicht dessen Logik mit impertinenter Akribie auf den Grund gegangen war. Der den Sokrates darstellende Schauspieler wurde, in einem Korb stehend, von einem Kran auf die Bühne heruntergelassen, behauptete er doch, sein Geist arbeite in der Höhe besser. Er war in so wichtige Gedanken vertieft, dass er keine Zeit hatte, sich zu waschen oder häuslichen Obliegenheiten nachzukommen. Deshalb roch zwar sein Umhang schlecht und war sein Heim von Ungeziefer befallen, aber zumindest konnte er sich den entscheidenden Lebensfragen widmen. Zu diesen gehörten: Wie viel weiter kann ein Floh springen, als er selbst lang ist? Und summen Gnitzen durch den Mund oder durch den Anus? Obwohl Aristophanes über die Ergebnisse der sokratischen Forschungen nichts mittteilte, dürfte das Publikum den entsprechenden Eindruck über ihre Wichtigkeit gewonnen haben.

Aristophanes artikulierte in seinem Stück eine bekannte Kritik an Intellektuellen, die nämlich, sie entfernten sich durch ihr bohrendes Fragen weiter von vernünftigen Ansichten als Menschen, die es nie unternommen haben, Dingen systematisch auf den Grund zu gehen. Den Dramatiker und den Philosophen trennten diametral entgegengesetzte Auffassungen von der Hinlänglichkeit einfacher Begründungen. Während es Menschen, so Aristophanes, die ihre sieben Sinne beieinander hatten, bei dem Wissen bewenden lassen konnten, dass Flöhe im Verhältnis zu ihrer Größe weit springen konnten und dass Gnitzen ein Geräusch ausstießen, egal wo, wurde Sokrates unterstellt, krankhaft den gesunden Menschenverstand anzuzweifeln und auf abartige Weise nach komplizierten, albernen Alternativen zu seinen Befunden zu gieren.

Worauf Sokrates erwidert hätte, der gesunde Menschenverstand verdiente in bestimmten Fällen – obschon vielleicht nicht gerade in dem der Flöhe – durchaus gründlicher unter die Lupe genommen zu werden. Schon nach kurzen Wortwechseln mit vielen Athenern nämlich träten bei den populären Ansichten über gute Lebensführung, bei Ansichten, welche die Mehrheit als normal und also als selbstverständlich bezeichnete, überraschende Unzulänglichkeiten zutage, die nach der Selbstsicherheit ihrer Verfechter nicht zu erwarten gewesen wären. Im Gegensatz zu dem, was Aristophanes hoffte, sah es so aus, als wüssten die, mit denen Sokrates sprach, kaum, wovon sie redeten.

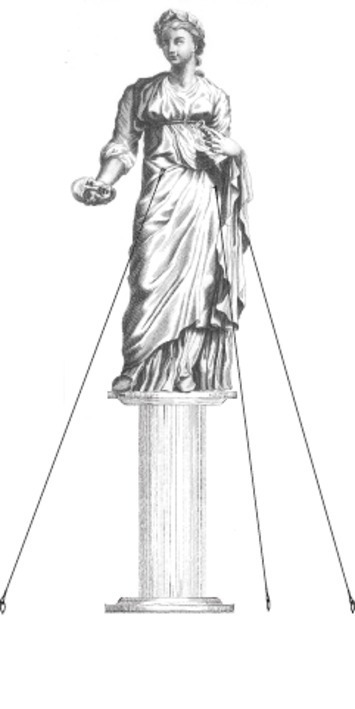

Eines Nachmittags begegnete der Philosoph, Platons Laches zufolge, in Athen zwei angesehenen Feldherren, Nikias und Laches. Die Feldherren hatten in den Armeen der Spartaner an den Schlachten des Peloponnesischen Krieges teilgenommen und sich dabei die Achtung der angesehenen Bürger der Stadt und die Bewunderung der Jugend erworben. Beide sollten als Soldaten sterben: Laches in der Schlacht bei Mantineia im Jahre 418 v.Chr., Nikias bei der unter einem schlechten Stern stehenden Expedition nach Sizilien im Jahre 413 v.Chr. Bildnisse der beiden Männer sind nicht überliefert, doch es ist denkbar, dass sie im Kampf den beiden Reitern auf einem Abschnitt des Parthenon-Frieses ähnelten.

Die Feldherren vertraten eine als vernünftig geltende Auffassung. Sie glaubten, dass ein Mensch, um mutig zu sein, einer Armee angehören, im Kampf vorrücken und Gegner töten müsse. Als er den beiden unter freiem Himmel begegnete, fand Sokrates es aber angebracht, noch ein paar weitere Fragen zu stellen:

SOKRATES:

»Versuch zu erklären, was Tapferkeit ist.«

LACHES:

»Beim Zeus, mein Sokrates, das ist nicht schwer zu sagen. Wenn einer entschlossen ist, in Reih und Glied standhaltend sich gegen die Feinde zu wehren und nicht flieht, der ist gewiß ein tapferer Mann.«

Sokrates erinnerte sich indes daran, dass eine griechische Streitmacht unter dem Kommando des Spartaner Regenten Pausanias in der Schlacht von Plataiai im Jahr 479 v.Chr. anfangs zurückgewichen war, das persische Heer unter Mardonios später aber tapfer besiegt hatte.

SOKRATES:

»Von den Lakedaimoniern heißt es, sie hätten bei Plataiai, als sie auf die Schildträger herangekommen wären, nicht standhalten und gegen sie kämpfen wollen, sondern wären geflohen; als sich aber die Reihen der Perser gelöst hätten, hätten sie geradeso wie die Reiter kehrtgemacht und gekämpft, und so hätten sie die Schlacht dort gewonnen.«

Gezwungen, neu nachzudenken, äußerte Laches eine zweite, herkömmlich als vernünftig geltende Ansicht: Tapferkeit sei eine Art Beharrlichkeit. Beharrlich sein, wandte Sokrates ein, könne man auch, wenn man unbesonnen ein Ziel verfolge. Um wahre Tapferkeit von blindwütiger Raserei zu unterscheiden, müsste ihr noch ein Zweites hinzutreten. Laches’ Gefährte Nikias sagte nun, von Sokrates auf diese Fährte gesetzt, dass Tapferkeit Einsicht in sich einschließen müsse, die Wahrnehmung von Gut und Böse, und nicht auf die Kriegskunst beschränkt werden dürfe.

In einem nur kurzen Wortwechsel unter freiem Himmel waren also schwerwiegende Mängel der Definition einer bei den Athenern in hohem Ansehen stehenden Tugend zutage getreten. Es hatte sich gezeigt, dass die Möglichkeit von Tapferkeit außerhalb des Schlachtfeldes oder die Bedeutung von Einsicht in Verbindung mit Beharrlichkeit bei der Begriffsbestimmung gar keine Rolle gespielt hatten. Nebensache, mochten viele Athener gedacht haben, die Folgerungen waren aber gewaltig. Wenn einem Feldherrn zuvor beigebracht worden war, es sei feige, seinem Heer den Rückzug zu befehlen, auch wenn dies das einzige vernünftige Manöver war, dann erweiterte die Neubestimmung von Tapferkeit seine Handlungsmöglichkeiten und stärkte ihn gegen Kritik.

In Platons Menon befand sich Sokrates abermals im Gespräch mit einem, der steif und fest an die Wahrheit einer Vorstellung aus dem Repertoire des gesunden Menschenverstands glaubte. Menon, ein herrischer Aristokrat aus Thessalien, war zu Besuch in Attika und wusste ganz genau Bescheid über den Zusammenhang von Geld und Tugend. Als Tugendhafter, erläuterte er Sokrates, müsse man sehr reich sein, und Armut sei unfehlbar ein persönliches Versagen und kein Zufall.

Auch von Menon ist uns kein Bildnis überliefert, doch als ich einmal in der Lobby eines Athener Hotels ein griechisches Herrenmagazin durchblätterte, kam mir der Gedanke, Menon könnte eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Mann gehabt haben, der da in einem beleuchteten Swimmingpool Champagner trank.

Tugendhaft, vertraute Menon Sokrates an, sei einer, der ein großes Vermögen besitze und sich bestimmte Güter leisten könne. Sokrates fragte nach:

SOKRATES:

Als Gutes … bezeichnest du z.B. Gesundheit und Reichtum?

MENON:

Auch den Besitz von Gold verstehe ich darunter und von Silber und von Ehrenstellen im Staat und von Ämtern.«

SOKRATES:

»Dergleichen und nichts anderes verstehst du unter dem Guten?

MENON:

Nichts anderes, sondern alles dergleichen verstehe ich darunter.

SOKRATES:

… Bezeichnest du die Art dieses Erwerbes noch weiter durch Worte wie gerecht und gottgefällig? Oder kommt es dir darauf nicht an, nennst du ihn vielmehr unterschiedslos Tugend, auch wenn es sich auf ungerechte Weise vollzieht?

MENON:

Das denn doch nicht.

SOKRATES:

Es darf also, wie es scheint, dieser Erwerb nicht anders als mit Gerechtigkeit oder Besonnenheit oder Frömmigkeit, oder sonst einem Teil der Tugend vor sich gehen … Aber kein Gold und Silber erwerben, weder für sich noch für einen anderen, wenn es nicht gerecht dabei zugeht – ist solcher Verzicht auf Erwerb nicht auch Tugend?

MENON:

So scheint es wohl.

SOKRATES:

Der Verzicht auf den Erwerb solcher Güter wäre danach ebensogut Tugend wie der Erwerb derselben …

MENON:

Deine Behauptung scheint mir unwidersprechlich zu sein.

Binnen weniger Augenblicke war Menon vorgeführt worden, dass Geld und Einfluss nicht an sich notwendige und hinreichende Merkmale der Tugend waren. Wohlhabende mochten Bewunderung verdienen, es kam jedoch darauf an, wie sie ihren Reichtum erworben hatten. Umgekehrt ließ sich aus Armut als solcher nicht auf den moralischen Wert eines Menschen schließen. Ein Wohlhabender hatte keinen zwingenden Grund zu der Annahme, sein Besitz sei Ausweis seiner Tugend, genauso wenig wie ein Armer seine Bedürftigkeit als zwingenden Beweis für seine Nichtswürdigkeit aufzufassen hatte.

Diese Fragen mögen Patina angesetzt haben, die ihnen zugrunde liegende Moral aber nicht: Andere können sich durchaus irren, auch wenn sie wichtige Posten innehaben, auch wenn sie Anschauungen verkünden, die eine Mehrheit seit Jahrhunderten vertritt. Das hat einen einfachen Grund: Sie haben ihre Überzeugungen nicht logisch geprüft.

Menon und die Generäle vertraten unbegründete Ansichten, weil sie sich die vorherrschenden Normen zu Eigen gemacht hatten, ohne deren Logik zu überprüfen. Sokrates verdeutlichte die Eigenart ihrer Passivität durch eine Analogie: Ein Leben ohne systematisches Denken komme einer Tätigkeit wie dem Töpfern oder dem Schuhmachen gleich, wenn sie ausgeübt werde, ohne die technischen Abläufe zu befolgen oder gar zu kennen. Niemand glaube ja, ein guter Krug oder ein guter Schuh entstünde allein aus Intuition, warum meinten dann so viele, die noch kompliziertere Aufgabe der Lebensführung könne ohne gründliches Nachdenken über Voraussetzungen oder Ziele in Angriff genommen werden?

Vielleicht deshalb, weil wir unsere Lebensführung nicht für eine so komplizierte Sache halten. Bestimmte schwierige Aufgaben sehen, von außen betrachtet, sehr schwierig aus, andere, nicht minder schwierige, indes sehr leicht. Zu vernünftigen Ansichten darüber zu gelangen, wie man leben soll, fällt in die zweite Kategorie, einen Krug oder einen Schuh zu machen in die erste.

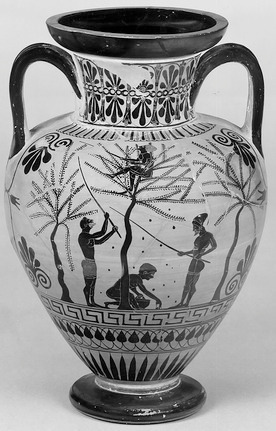

Und schon den Krug zu machen war eine gewaltige Leistung. Zuerst musste man Ton nach Athen bringen, den man gewöhnlich aus einer großen Grube am Kap Kolias herbeischaffte, gute zehn Kilometer südlich der Stadt, diesen auf eine Scheibe legen, die sich zwischen 50- und 150-mal pro Minute drehte, die Geschwindigkeit indirekt proportional zu dem Stück, das man formen wollte (je enger der Krug, desto schneller die Scheibe). Dann folgten das Befeuchten, das Abschälen überflüssigen Tons, das Bürsten und das Formen der Henkel.

Als Nächstes musste der Krug mit einer schwarzen Glasur überzogen werden, die man aus besonders feinkörnigem Ton, gemischt mit Pottasche, herstellte. War die Glasur trocken, wurde der Krug in einen Brennofen gestellt und dieser bei geöffneter Belüftung auf 800°C erhitzt. Das Gefäß nahm eine tiefrote Farbe an, Folge davon, dass der Ton sich zu Eisenoxyd Fe3O4 härtete. Danach wurde der Ofen bei geschlossener Belüftung auf 950°C erwärmt, und man gab nasses Laub bei, das die Feuchtigkeit erhöhte, wodurch sich der Körper des Gefäßes in ein gräuliches Schwarz und die Glasur in ein gesintertes Schwarz (Magnetit, Fe3O4) verwandelte. Einige Stunden später wurde die Belüftung wieder geöffnet, das Laub wurde herausgeharkt, und man ließ die Temperatur auf 900°C sinken. Während die Glasur so das tiefe Schwarz des zweiten Brandes behielt, kehrte der Körper der Vase zum Tiefrot des ersten zurück.

Es überrascht nicht, dass nur wenige Athener sich aufs Geratewohl ihre eigenen Gefäße herstellten. Die Töpferei sieht nämlich genauso schwierig aus, wie sie tatsächlich ist – zu einem gescheiten Tugendbegriff zu gelangen leider aber nicht, denn dies fällt in die heikle Kategorie scheinbar simpler, in Wahrheit aber vertrackter Tätigkeiten.

Sokrates ermutigt uns, uns nicht ins Bockshorn jagen zu lassen durch die Selbstsicherheit von Menschen, die diese Komplexität nicht berücksichtigen und deren zusammengestoppelte Ansichten nicht an die Genauigkeit eines Töpfers an der Drehscheibe heranreichen. Das als selbstverständlich und »natürlich« Herausposaunte ist es nur selten. Diese Erkenntnis sollte unseren Sinn dafür schärfen, dass die Welt vielschichtiger ist, als es den Anschein hat, haben sich die etablierten Anschauungen doch meist nicht in einem Prozess fehlerlosen Argumentierens herausgebildet, sondern nach Jahrhunderten geistiger Verwirrung. Schon möglich, dass es keinen guten Grund dafür gibt, dass es ist, wie es ist.

Sokrates verhilft uns nicht nur zu der Einsicht, dass andere sich irren können, er gibt uns auch eine einfache Methode an die Hand, mit der wir selbst herausfinden können, was richtig ist. Kaum ein Philosoph hat die Voraussetzungen für ein denkendes Leben noch einfacher bestimmt – vonnöten sind dafür nämlich weder jahrelange akademische Ausbildung noch ein Dasein in Muße. Es kann doch jeder, der über Wissbegier und einen wohlgeordneten Verstand verfügt, wenn er einer Ansicht aus dem Repertoire des gesunden Menschenverstands auf den Grund gehen will, mit einem Freund auf der Straße ein Gespräch beginnen. Folgt er der sokratischen Methode, so kommt er womöglich in weniger als einer halben Stunde auf den einen oder anderen umwälzenden Gedanken.

Die sokratische Methode der Prüfung des gesunden Menschenverstands wird in allen frühen und mittleren Dialogen Platons vorgeführt. Da sie in immer gleichen Schritten verläuft, lässt sie sich, ohne dass man sie herabsetzt, in der Sprache einer Gebrauchsanweisung oder eines Handbuchs wiedergeben und auf jede Überzeugung anwenden, die zu übernehmen man aufgefordert wird oder gegen die man sich auflehnen zu müssen glaubt. Auf die Richtigkeit einer Aussage, behauptet diese Methode, kann nicht daraus geschlossen werden, dass eine Mehrheit diese Richtigkeit bejaht oder dass wichtige Personen sie schon lange für ausgemacht halten. Richtig ist eine Aussage, wenn ihr vernünftigerweise nicht widersprochen werden kann. Wahr ist eine Aussage, wenn sie sich nicht widerlegen lässt. Ist dies aber möglich, so muss sie falsch sein, ganz gleich, wie viele ihre Richtigkeit auch bejahen, und wir dürfen sie zu Recht anzweifeln.

Suche dir eine Aussage, von deren Vernünftigkeit Menschen im Allgemeinen überzeugt sind:

Tapferkeit zeigt sich daran, dass einer im Kampf nicht zurückweicht.

Zur Tugend braucht der Mensch Geld.

Stell dir einen Augenblick lang vor, die Aussage sei trotz der Überzeugung dessen, der sie vorbringt, falsch. Suche nach Situationen oder Zusammenhängen, in denen die Aussage falsch wäre.

Ist es möglich, dass einer tapfer ist und dennoch im Kampf zurückweicht?

Ist es möglich, dass einer auf dem Schlachtfeld nicht weicht und trotzdem feige ist?

Ist es möglich, dass einer Geld hat, aber nicht tugendhaft ist?

Ist es möglich, dass einer kein Geld hat, aber tugendhaft ist?

Wird eine Ausnahme gefunden, muss die Definition falsch oder zumindest ungenau sein.

Es ist möglich, tapfer zu sein und den Rückzug anzutreten.

Es ist möglich, auf dem Schlachtfeld nicht zu weichen und trotzdem feige zu sein.

Es ist möglich, Geld zu haben und ein Schuft zu sein.

Es ist möglich, arm und tugendhaft zu sein.

Die erste Aussage muss abgewandelt werden, um die Ausnahme zu berücksichtigen.

Tapferkeit kann sich daran zeigen, dass einer auf dem Schlachtfeld zurückweicht oder vorrückt.

Menschen, die Geld haben, können nur dann als tugendhaft bezeichnet werden, wenn sie es auf tugendhafte Weise erworben haben, und Menschen ohne Geld können tugendhaft sein, wenn sie Situationen erlebt haben, in denen es unmöglich war, tugendhaft zu sein und Geld zu verdienen.

Findet man noch weitere Ausnahmen zu der bereits abgewandelten Aussage, sollte der Vorgang wiederholt werden. Die Wahrheit, sofern ein Mensch so etwas überhaupt erlangen kann, liegt in einer Aussage, die sich nicht widerlegen läßt. Dadurch, dass man ergründet, was etwas nicht ist, kommt man dem Erfassen dessen, was es ist, am nächsten.

Ergebnisse des Denkens sind, was immer Aristophanes auch andeutete, Ergebnissen der Intuition überlegen.

Es ist natürlich auch ohne Philosophieren möglich, zu Wahrheiten zu gelangen. Auch wenn wir nicht die sokratische Methode anwenden, können wir begreifen, dass Menschen, die kein Geld haben, tugendhaft zu nennen sind, wenn sie Situationen erlebt haben, in denen es unmöglich war, tugendhaft zu sein und Geld zu verdienen, oder dass Tapferkeit im Kampf auch Rückzug bedeuten kann. Wir riskieren aber, nicht zu wissen, wie wir uns Menschen gegenüber verhalten sollen, die nicht unserer Meinung sind, wenn wir die Einwände gegen unsere Position zuvor nicht logisch durchdacht haben. Bei imposanten Persönlichkeiten kann es uns die Sprache verschlagen, wenn sie mit Verve behaupten, Geld sei für dieTugend ganz wesentlich und nur Verweichlichte wichen im Kampf zurück. Fehlen uns Gegenargumente, die unsere Position stützen (die Schlacht von Plataiai oder die Bereicherung in einer korrupten Gesellschaft), werden wir lahm oder bockig vorbringen müssen, dass wir uns im Recht fühlen, ohne angeben zu können, warum.

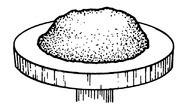

Sokrates bezeichnete eine richtige Auffassung, die jemand vertrat, ohne zu wissen, wie man Einwänden vernünftig begegnen könne, als wahre Meinung, und stellte ihr die höher einzuschätzende Einsicht gegenüber, welche einschließt, dass man nicht bloß versteht, warum etwas wahr ist, sondern auch, warum die Alternativen falsch sind. Er verglich die beiden Versionen der Wahrheit mit den wunderschönen Werken des großen Bildhauers Daidalos. Eine Wahrheit, hervorgebracht durch Intuition, sei wie eine nicht am Boden verankerte Statue auf einer Plinthe im Freien.

Ein heftiger Wind konnte sie jederzeit umstürzen. Eine von der Vernunft und vom Wissen um Gegenargumente gestützte Wahrheit aber war wie eine mit Tauen am Boden verankerte Statue.

Die sokratische Denkmethode wies uns einen Weg zur Meinungsbildung, auf dem wir uns sicher fühlen konnten, auch wenn uns einmal ein heftiger Wind entgegenblies.

In seinem siebzigsten Lebensjahr geriet Sokrates in einen regelrechten Orkan. Drei Athener – der Dichter Meletos, der Poltiker Anytos und der Orator Lykon – befanden, er sei ein seltsamer und böser Mensch. Sie behaupteten, er ehre die Staatsgötter nicht, habe das gesellschaftliche Gefüge Athens untergraben und junge Männer gegen ihre Väter aufgewiegelt. Sie hielten es für rechtens, wenn er zum Schweigen gebracht und vielleicht sogar getötet wurde.

In der Stadt Athen verfügte man über ein Verfahren zur Unterscheidung von Recht und Unrecht. Auf der Südseite der Agora stand der Gerichtshof, in dem die Heliasten zusammenkamen, ein großes Gebäude mit Holzbänken für die Richterversammlung an einem Ende und einer Plattform für den Ankläger und den Verteidiger am anderen Ende. Die Verhandlungen begannen mit einer Rede des Anklägers, gefolgt von einer Rede der Verteidigung. Danach befanden die Heliasten, ausgeloste Richter, deren Zahl von 200 bis 2500 variieren konnte, durch geheime Abstimmung oder durch Handzeichen, wo die Wahrheit lag. Diese Methode der Unterscheidung zwischen schuldig und unschuldig durch Zählung derer, die für einen Vortrag stimmten, wurde überall im politischen und juristischen Leben Athens angewendet. Zwei- oder dreimal pro Monat wurden alle männlichen Bürger, insgesamt etwa 30000, zu einer Versammlung auf den Pnyx berufen, einen Hügel südwestlich der Agora, um über wichtige Staatsangelegenheiten per Handzeichen abzustimmen. Für die Stadt war die Meinung der Mehrheit gleichbedeutend mit Wahrheit.

Am Tage des Prozesses gegen Sokrates gehörten dem Heliastengericht 500 Männer an. Der Ankläger forderte sie gleich zu Beginn auf, zu bedenken, dass der vor ihnen stehende Philosoph ein unehrenhafter Mensch sei. Er habe Dinge in Frage gestellt, die unter der Erde und im Himmel waren, er sei ein Häretiker, er habe sich zweifelhafte rhetorische Kniffe zunutze gemacht, um die schwächere Sache zur stärkeren zu machen, und er habe einen schädlichen Einfluss auf die Jugend ausgeübt, sie absichtlich durch seine Gespräche ins Verderben geführt.

Sokrates bemühte sich, die Vorwürfe zu entkräften. Er erklärte, dass er niemals Theorien über den Himmel gehabt noch Dinge erforscht hätte, die unter der Erde waren, er sei kein Häretiker und glaube fest an das Wirken des Göttlichen; er habe die Jugend Athens nicht verdorben – junge Männer, Abkömmlinge wohlhabender Väter mit viel Freizeit, hätten bloß seine Methode der Menschenprüfung nachgeahmt und dabei wichtige Leute verärgert, indem sie sie als Hohlköpfe bloßgestellt hätten. Wenn er jemanden verdorben hatte, so konnte dies nur unabsichtlich geschehen sein, denn es habe keinen Sinn, willentlich schlechten Einfluss auf Gefährten auszuüben, riskierte man doch, umgekehrt durch sie geschädigt zu werden. Und wenn er Menschen nur unabsichtlich verdorben hatte, bestehe das korrekte Vorgehen darin, ihn mit einem ruhigen Wort zur Besinnung zu rufen, aber nicht in einem Gerichtsverfahren.

Er räumte ein, ein Leben geführt zu haben, das manchem sonderbar erschienen sein mochte, ein Leben

»… im Gegensatz zu der großen Menge, unbekümmert um Gelderwerb, Hauswirtschaft, Heerführer- und Rednertätigkeit und sonstige amtliche Tätigkeiten, um Geheimbünde, um Parteiungen, wie sie das öffentliche Leben mit sich bringt …«

Zum Betreiben der Philosophie habe ihn der schlichte Wunsch bewogen, das Leben der Athener zu verbessern:

»Ich bemühte mich nämlich, einem jeden von euch die Überzeugung beizubringen, daß er unrecht täte, sich eher um sein Hab und Gut zu bekümmern als um sich selber und um die möglichste Förderung seiner sittlichen und geistigen Bildung.«

Er sei, fuhr Sokrates fort, seiner Philsophie auf eine Weise verpflichtet, dass er sie nicht aufgeben könne, selbst wenn das Gericht dies zur Bedingung für seine Freilassung machen sollte:

»[Ich werde weiter] jedem von euch, mit dem mich der Zufall zusammenführt, in meiner gewohnten Weise ins Gewissen reden: Wie, mein Bester, du, ein Athener, Bürger der größten und durch Geistesbildung und Macht hervorragendsten Stadt, schämst dich nicht, für möglichste Füllung deines Geldbeutels zu sorgen und auf Ruhm und Ehre zu sinnen, aber um Einsicht, Wahrheit und möglichste Besserung deiner Seele kümmerst du dich nicht und machst dir darüber keine Sorge? Und bestreitet dies einer von euch und versichert, er sorge allerdings darum, so werde ich ihn nicht etwa sofort gehen lassen und mich entfernen, sondern ich werde ihn ausfragen und prüfen und ins Gebet nehmen … So werde ich’s mit jung und alt halten, wer mir auch immer in den Weg kommt, mit Fremden und Einheimischen.«

Es war nun an den 500 Heliasten, sich ein Urteil zu bilden. Nach kurzer Beratung gelangten 220 zu dem Schluss, dass Sokrates nicht schuldig sei, während 280 ihn für schuldig befanden. »Ich hatte nicht auf einen so geringen Unterschied gerechnet«, antwortete der Philosoph trocken. Er verlor aber nicht die Zuversicht, wurde nicht schwankend und nicht unruhig – wurde nicht irre am Glauben an ein philosophisches Unternehmen, das eine Mehrheit von 56 Prozent seiner Zuhörer endgültig für falsch erklärte.

Wenn wir einer solchen Haltung nicht das Wasser reichen können, wenn wir im Gegenteil schon nach wenigen barschen Worten über unseren Charakter oder unsere Leistung fast in Tränen ausbrechen, so liegt das sicher daran, dass unser Glaube, recht zu handeln, wesentlich auf der Billigung dieses Handelns durch andere beruht. Wir nehmen Unbeliebtsein nicht nur aus pragmatischen Gründen ernst, um unseres Vorwärtskommens oder Überlebens willen, sondern – weit wichtiger – weil Verhöhnung ein untrügliches Zeichen dafür sein kann, dass wir geirrt haben.

Sokrates hätte natürlich eingeräumt, dass wir hin und wieder in Irrtümern befangen sind und dazu angehalten werden sollten, unsere Ansichten anzuzweifeln, hätte aber ein entscheidendes Detail hinzugefügt – und damit den Zusammenhang von Wahrheit und Unbeliebtheit in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen: Irrtümer in unserem Denken und in unserer Lebensführung lassen sich zu keinem Zeitpunkt und unter keinen Umständen einfach dadurch erklären, dass wir uns in Opposition zu anderen Ansichten befinden.

Sorge bereiten sollte uns nicht die Zahl derer, die uns widersprechen, sondern die Güte der Gründe, mit denen sie es tun. Statt über unsere Unbeliebtheit nachzusinnen, sollten wir lieber ergründen, wodurch sie sich erklären lässt. Es mag beunruhigend sein zu hören, dass ein großer Teil unserer Mitmenschen meint, wir befänden uns im Unrecht; bevor wir unsere Position jedoch aufgeben, sollten wir bedenken, mit welcher Methode sie zu ihrem Schluss gelangt sind. Die Vernünftigkeit ihrer Denkweise sollte das Gewicht bestimmen, das wir ihrer Ablehnung beimessen.