Portada

Prólogo de Miquel Molina, Veinticinco miradas barcelonesas

Musas de Barcelona

Ignacio Orovio, La bailarina de la mayoría

José Enrique Ruiz Domènec, Una barcelonesa del siglo XV

José Enrique Ruiz Domènec, El espíritu del Palau Requesens

Miquel Molina, La barcelonesa errante

Miquel Molina, Lúbricos sueños barceloneses

Silvia Angulo, La dama de Barcelona

Màrius Carol, La leal esposa de un trotamundos

Sergio Vila-Sanjuán, El club de Isabel Llorach

Teresa Sesé, Picasso, ¿amor secreto?

Carles Barba, Plácidas mujeres del hogar

Ignacio Orovio, Inspiración, esposa y biógrafa

Núria Escur, Pintar las flores de la pobreza

Maricel Chavarría, Retrato después del placer

Maricel Chavarría, La anónima desconsolada

Lluís Permanyer, Unas señoritas de Barcelona

Josep Playà Maset, Misteriosa Ramoneta Montsalvatge

Josep Playà Maset, Icono de la Guerra Civil

Isabel Gómez Melenchón, Una simbiosis barcelonesa

Josep Massot, T de Teresa

Carina Farreras, La bien plantada

Josep Sandoval, Y Fata Morgana se hizo mujer

Joaquín Luna, La fotógrafa del Flash Flash

Ignasi Moya, La stripper periférica

Llàtzer Moix, Petra, la mascota paralímpica

Sergio Vila-Sanjuán, Carmen Balcells, dentro y fuera de la escena

Sobre el libro

Sobre el autor

Créditos

Veinticinco miradas barcelonesas

Si Madrid se planteara designar una obra de arte como nuevo icono de la ciudad tendría mucho material donde elegir. Sin salir del Museo del Prado, se podrían poner sobre la mesa unas cuantas opciones: La Maja Desnuda o La Maja Vestida –según el criterio de moralidad del momento–, la infanta Margarita de Velázquez o cualquiera de los seres que pueblan el Jardín de las Delicias de El Bosco merecerían figurar en un cartel de bienvenida a la ciudad. Y no se agotarían aquí las posibilidades. Si se tratara de dar con un emblema más actualizado, la mujer melancólica de Hotel Room, de Hopper, en el vecino Museo Thyssen, podría representar a la ciudad con esa imagen tan posmoderna que tienen los antihéroes.

¿Y en Barcelona? Si hiciéramos un ejercicio similar, sería difícil encontrar ejemplos tan evidentes en el terreno de la pintura. Barcelona, que nunca ha ejercido de capital de un imperio, no puede competir con Madrid en colecciones de grandes nombres de artistas europeos ni está a la altura de otras ciudades de su nivel en lo que respecta a los fondos de arte contemporáneo. No olvidemos que durante décadas el icono barcelonés por excelencia fue un animal enjaulado en un zoo y que ahora lo es una catedral inacabada.

De hecho, con permiso del gorila albino, Barcelona se reconoce más en la singularidad de sus edificios que en cualquier otra forma de representación artística. Si Madrid presume de la concentración de arte que atesora su milla de oro, la capital catalana es admirada por la huella que han dejado en ella arquitectos propios y extraños.

Lo que no quiere decir que en Barcelona no haya cuadros y esculturas que formen parte del museo íntimo de los barceloneses, miradas de anónimas modelos interiorizadas desde el flechazo surgido durante una visita escolar, ocultos objetos de deseo en una época en que la desnudez sólo se toleraba si estaba pintada al óleo o en acuarela. Heroínas para una educación sentimental que han prolongado su embrujo a través de las generaciones.

Reivindicar esas miradas, desvelar su secreto, es el ejercicio al que se libró con pasión la redacción de La Vanguardia durante el verano del 2012. Aquella aventura se plasmó en catorce artículos que se publicaron bajo el epígrafe de Musas de Barcelona. Este libro se basa en aquella serie e incorpora once nuevas musas, algunas de ellas muy próximas a nosotros en el tiempo.

En la mayoría de los casos se trata de mujeres retratadas por hombres. Unas veces eran sujetos pasivos, modelos o prostitutas contratadas como soporte de un mero ejercicio estilístico. Ya se sabe que entre los siglos XVI y XIX a las artistas les fue negada la posibilidad de estudiar el desnudo en las academias, la base principal de la representación de la figura humana. Otras veces, las protagonistas de este libro son el objeto de una exaltación: la mujer como redentora a la manera de Goethe: “Todo lo perecedero / no es más que una imagen; / cuanto allá es inalcanzable / ya es aquí suceso. / Lo que jamás se ha descrito / vuélvese aquí un hecho; es lo Eterno-Femenino / lo que empuja al cielo”, entona el coro místico de Fausto, en la traducción de Helena Cortés Gabaudan.

Podríamos intentar justificar esta apuesta decidida por las modelos femeninas –descartando la opción de incorporar a referentes masculinos– en las raíces de nuestra propia cultura. Ahí está la coartada que nos brinda el elegante Jaume Vallcorba en esa obrita suya titulada De la primavera al Paraíso, donde recuerda que, en la tradición de los trovadores del arco mediterráneo, amor es un nombre femenino. “La confusión en el género gramatical –escribe Vallcorba– establece una curiosa y productiva ambigüedad entre el amor y la mujer objeto de ese amor. Es Amor, así, con mayúscula, quien produce unos efectos tan extraordinarios en el poeta, y es la mujer a la que canta, casi sinónimo de Amor, quien se lo ha proporcionado”.

Así que se contemplaría dentro de lo correcto, de acuerdo con nuestra tradición provenzal, la apuesta por recopilar en forma de libro una galería de las mujeres que inspiraron a los artistas barceloneses, cuyas obras han sido musas a su vez para las sucesivas generaciones que las han contemplado…

Otra coartada la brindaría la monumental obra de Robert Graves La diosa blanca. Si nos basáramos en ella para justificarnos, veríamos cómo la galería de mujeres expuestas en el libro que les ofrecemos aquí encaja en el esquema de la Triple Musa del sabio inglés: la Meditación, el Recuerdo y la Canción. O traducido a un lenguaje más actual: la introspección (la pensativa gitana de Nonell), la evocación (la simpática dama del paraguas recordándonos una era que ya se fue) y la exaltación (¿acaso la invitación al sexo de la Júlia de Casas, la Odalisca de Fortuny o las mujeres picassianas de la calle Avinyó?)…

Cabría también buscar referentes históricos de esta preferencia por la recopilación de retratos femeninos. Por ejemplo, la publicación por parte de Eugeni d’Ors, en La Veu de Catalunya, de una serie de glosas en la que reclamaba la creación de una “Galeria Cívica de Catalanes Formoses”, idea que fue respaldada en 1908 por Joan Maragall. Un año antes, el Ayuntamiento de Barcelona había decidido crear una galería de catalanas ilustres. Y en 1933 se celebra en las Galeries Laietanes de Barcelona el I Salón Mirador, con el título de “Cien años de retrato femenino en la pintura catalana”. Participaron cuarenta y cinco pintores y una pintora: Lluïsa Vidal, una de las autoras (junto a Sacharoff y Eloïsa Cerdán) que figuran en este libro.

Pero apelar a todas estas referencias históricas y culturales sólo serviría para perpetuar el modelo de galería para el deleite de los admiradores de la belleza femenina. Lo que pretendemos en esta recopilación es desenterrar en la medida de lo posible la historia de estas modelos y rescatarlas de su condición de objetos desprovistos de todo poder, condenadas en algunos casos –ahí está la musa de Llimona esperando a que alguien la consuele– a adoptar un papel pasivo para deleite del hombre. Algunas de estas musas son y seguirán siendo anónimas a pesar de los esfuerzos hechos para averiguar su identidad. Otras son de sobras conocidas. Es más, son reconocidas por su propia aportación al mundo de la cultura, la política o los movimientos sociales en su sentido más amplio.

Ahí está Isabel Llorach, una animadora cultural de su tiempo. O la miliciana Marina Ginestà, posando orgullosa para el fotógrafo Hans Gutmann Guster con las torres de la catedral de Barcelona al fondo y su fusil al hombro. También la influyente agente literaria Carmen Balcells, en retrato de Gonzalo Goytisolo. O la actriz Teresa Gimpera, que desde la célebre fotografía de Xavier Miserachs parece reírse del mundo… y de los propios señores de la gauche divine que revoloteaban a su alrededor. Para cerrar el círculo con la fascinante Sacharoff, la pintora vanguardista nacida en Georgia cuyo autorretrato está hoy en paradero desconocido.

Se trata, en definitiva, de reivindicar la influencia de un sexo, el femenino, al que la historia ha relegado a un papel de musa pasiva en lo que a expresión artística se refiere.

Subrayar esa mirada de mujer sobre el mundo y, por qué no, proponer nuevos iconos en los que Barcelona pueda identificarse más allá de las torres de la Sagrada Família, es el objetivo de este libro, surgido, como decíamos, de la pasión por recrear historias que un día marcaron el pulso de esta ciudad.

Las nuevas tendencias del mercado del arte juegan a favor de algunas de estas apuestas, si lo que queremos también es disfrutar de la proyección internacional de las identificadas como musas barcelonesas. La vorágine del arte contemporáneo asusta a amplios sectores de coleccionistas, que buscan refugio en cuadros que muestran rostros reconocibles como humanos.

Hablamos, por ejemplo, de la creciente cotización de los lienzos de Ramon Casas, un pintor que para algunos analistas evoca la exquisitez de John Singer Sargent, un auténtico blockbuster internacional. ¿Por qué no imaginar que su sugerente Júlia Peraire vestida de amarillo, dominadora con su mirada turbia de los salones del Círculo del Liceo, se convierte en la nueva cara de una Barcelona que lleva años empeñada en combinar la pasión y la elegancia?

Miquel Molina

Ignacio Orovio

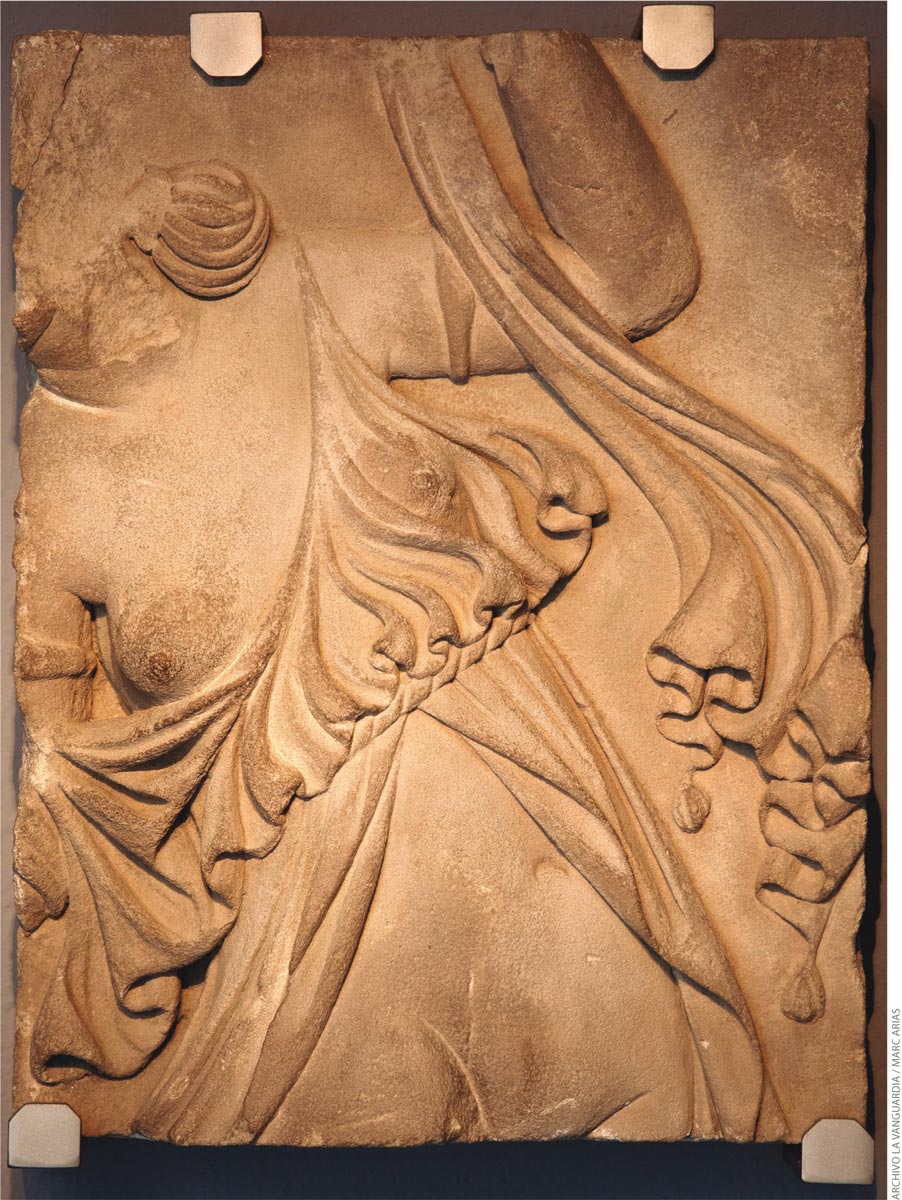

No sabemos quién es, ni quién la esculpió. No sabemos ni siquiera qué rostro tuvo, si representó a alguien en concreto: quizás el artista talló un rostro tipo, sin pensar en ninguna bailarina. Sólo sabemos que danza en honor de un muerto, que su pecho al aire y los pliegues delicados sugieren unas transparencias, las telas sobrevolándola, un aire de gracilidad. Si es musa de Barcelona es porque viene a hablarnos de lo único inevitable, y porque nos cuenta, en un cuadro de apenas sesenta por cuarenta centímetros, muchísimas cosas de aquella ciudad.

Danzarina, diremos en mayúsculas, apareció en 1960 en las excavaciones de la torre 22 de la muralla romana, en la calle del Sotstinent Navarro. Justo en el tramo de muralla contiguo al que en verano de 2012 se puso al descubierto derribando unas casas viejas. De ellas quedaba a la vista una cara de cubo Rubik de papeles pintados, baldosas de distintos colores, descoloridas, paredes de baños y cocinas que ahora observan atónitas la imponente muralla de Barcino que ha sido su convecina, la cuarta pared de su perímetro. La muralla exhibe muescas de veinte siglos. Clavos, vigas, hierros.

La muralla romana fue construida en el siglo IV aprovechando cuanta piedra tuvieran a mano. Y a mano tenían los mausoleos y monumentos funerarios. Nuestra musa formó parte de uno de ellos, desmontado y convertido en muro. La legislación romana prohibía enterrar a los muertos –es decir, a “los que se iban con la mayoría”, según describían– dentro de las ciudades. Por salubridad y para evitar que las piras funerarias fueran más allá y la mayoría se ampliara, debían estar al menos a 500 pies de la ciudad; no es hasta el arraigo del cristianismo que los muertos comienzan a enterrarse dentro de las ciudades. Así, los caminos de acceso estaban flanqueados por los enterramientos, no había un espacio específico, un cementerio. Entre las tumbas plantaban toda clase de plantas y flores. Ahora sabemos que al menos en los accesos por el norte y por la costa a aquella Barcino hubo sendas filas de sepulcros, de toda condición. En las excavaciones de la plaza de la Vila de Madrid, donde en 1954 empezaron a aparecer cuerpos inhumados, tenemos cerca de 80 enterramientos; y en las excavaciones de este mismo 2012 aparecen al menos otros 36 en el subsuelo de las Drassanes. En sugerentes hileras: porque –y ahora empieza a darnos datos Danzarina–, los romanos necesitaban refrescar permanentemente el recuerdo de sus difuntos, y qué mejor lugar –si no podía ser en el foro, la plaza mayor– que los accesos. Estos estaban jalonados de tumbas, y sobre estas se impelía a tener un recuerdo para el habitante de cada una de ellas. “Hola, caminante, detente y lee hasta el final”, dice una inscripción (recogida en el estudio La Via Sepulcral Romana, editado por el Museu d’Història de Barcelona). O “si no te es molestia, viandante, párate y lee”. Nuestra musa, fechada en el siglo I después de Cristo, tuvo una función semejante.

Se trataba de recordar a quien pasara por delante de la tumba de cuyo friso formaba parte que el dueño del túmulo era alguien importante. Tanto como para haber esculpido escenas de danza y posiblemente teatro o escenas cotidianas y como para contener la laudatio, un relato de sus virtudes. Danzarina nos recuerda que su difunto tuvo un entierro con ruido y plañideras. Cuanto más ricos, más ruido y más plañideras. De todo ello debía dar fe el monumento funerario. Es más, los romanos disponían de mutuas de entierro. Pagaban en vida unas cuotas con las que tenían derecho a entierros más sonados.

Antes de ser tumba y luego muralla, nuestra musa fue roca de Montjuïc. Formó parte de un bloque de arenisca que procede de esta montaña: su origen barcelonés es incuestionable.

A buen seguro estuvo pintada en vivos colores. “Como museo, hay que decir que algunas piezas, además de históricas, son obras de arte. Esta nos impresiona por su sensibilidad y sensualidad”, valora Joan Roca, director del Museu d’Història de Barcelona (Muhba). “Esto es sólo una pequeña parte de un gran tetris que debía ser precioso”, explica Júlia Beltrán de Heredia, arqueóloga y conservadora jefa del Muhba.

Sobre el rectángulo mortuorio que albergó a Danzarina hubo con toda probabilidad una escultura de piedra. Se fabricaban en serie, pero sin cabeza: se dejaba un hueco para insertar un retrato (cuello y cráneo) del difunto; una docena de ellos conserva hoy el museo barcelonés. Los cuerpos, como en una industria moderna, se hacían en serie. Sólo se diferenciaba la cabeza, que se acababa también en color.

Toda esta parafernalia nos lleva a dudar: ¿qué relación tenían con la muerte? ¿El concepto de pena era equiparable al de hoy? Beltrán de Heredia, especialista en el periodo, explica que el adiós estaba lógicamente mucho más presente que en la actualidad, y que el antídoto era el recuerdo. Que se acordaran del difunto atenuaba la congoja de sus próximos. “Sí que era un momento de dolor, pero es el cristianismo quien hace tan tétrica la muerte”, valora.

En aquella Barcino, entre aquellas hileras de muertos, muchos romanos pasaban los días haciendo protopicnics. Se llevaban la comida y pasaban el rato recordando (sólo) las hazañas vitales del allí presente, contemplando el vuelo hierático de Danzarina.

|

EL ESCULTOR DESCONOCIDO Siglo I después de Cristo |

LA MUSA DANZARINA |

De La danzarina de arenisca, en piedra de Montjuïc, no existen datos de autoría o fuente de inspiración. De 60x40 cm, se halla en el Museu d’Història de Barcelona