Einen der »letzten Überlebenden einer endgültig versunkenen Epoche, ein Fossil« hat, kurz vor seinem Tod, Manuel Gasser sich selbst einmal genannt. Er hat dabei angespielt auf ein literarisches Genre, das zusammen mit seiner Zeit dahingegangen ist: das Feuilleton, jenes scheinbar leichthin geschriebene Stückchen Prosa, dem keinerlei Mühe des Verfertigens mehr anzumerken ist. Manuel Gasser hat es wie kaum ein anderer gepflegt. Es entsprach im Tiefsten seinem Wesen: seiner Höflichkeit, seiner leise distanzierten Konzilianz. Literarische Feuilletons sind denn auch nicht nur die in diesem Buch versammelten »Berichte«, sondern ebenso die einzelnen Kapitel seiner Lebenserinnerungen, die, obwohl als ganzes unvollendet geblieben, jedes für sich genommen, kleine Meisterwerke in Prosa darstellen.

Der Sammelband wird herausgegeben und sachkundig eingeleitet von Klara Obermüller, die längere Zeit mit Manuel Gasser zusammengearbeitet hat und ihn so aus nächster Nähe kennenlernen konnte.

»Manuel Gassers Liebe zur Kunst ist eine Kunst der Liebe: Er betrachtet sie nicht wie ein Kritiker, sondern wie ein Liebhaber.« (Friedrich Dürrenmatt)

Manuel Gasser wurde 1909 in Luzern geboren. 1930 ging der Journalist als Frankreich-Korrespondent für das Feuilleton der Neuen Zürcher Zeitung nach Paris. Im November 1933 erschien die erste Nummer der von ihm gemeinsam mit Karl von Schumacher begründeten Weltwoche. Von 1933 bis 1957, unterbrochen von Korrespondententätigkeiten in Berlin und London, war Gasser deren Feuilletonredakteur. 1958 wurde er Chefredakteur der Kulturzeitschrift du und blieb dort bis 1974. Manuel Gasser starb 1979 in Zürich.

M A N U E L G A S S E R

E R I N N E R U N G E N

U N D B E R I C H T E

Herausgegeben von Klara Obermüller

Edition diá

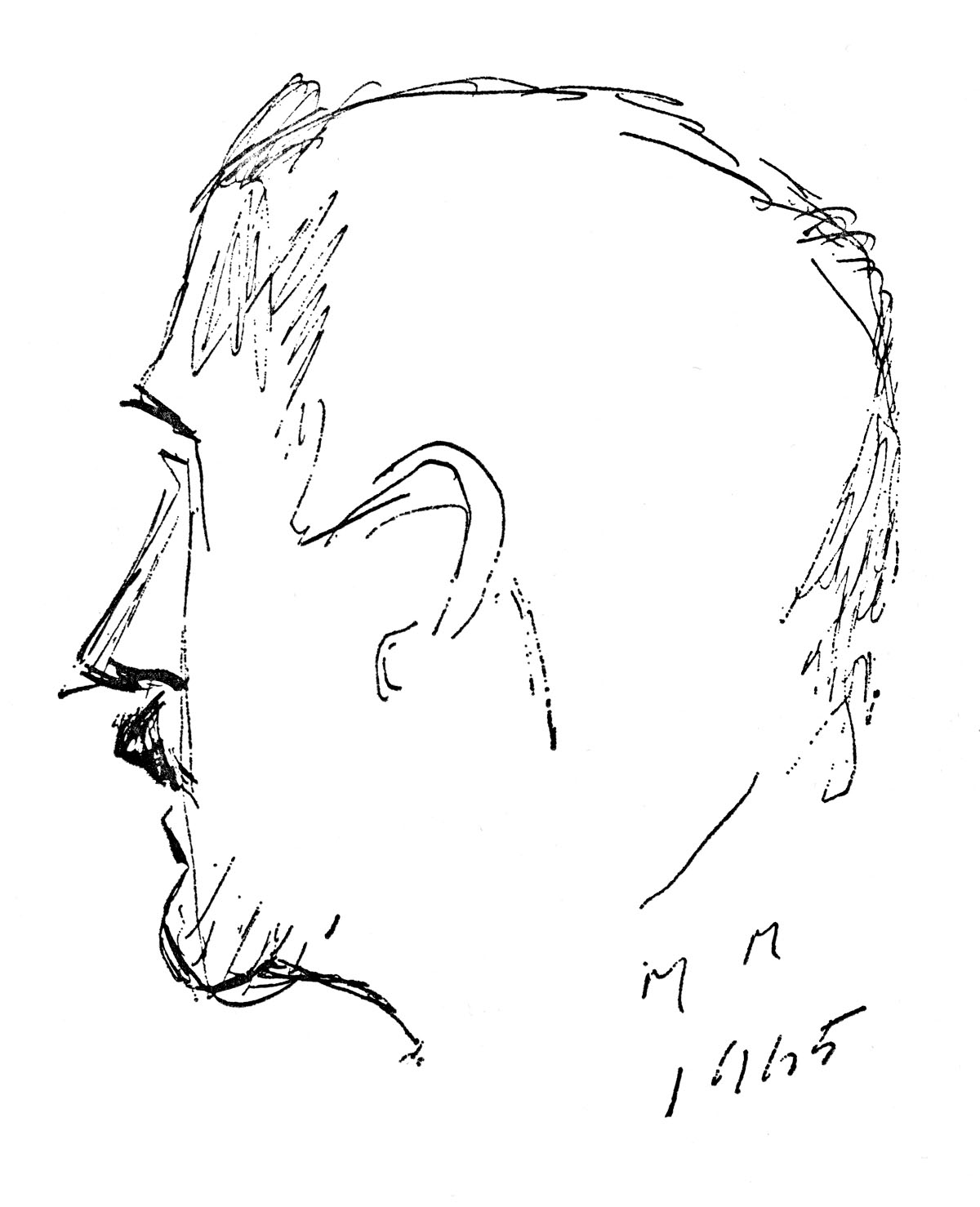

Porträt Manuel Gassers von Marino Marini, 1945

Klara Obermüller: Manuel Gasser (1909–1979)

E R I N N E R U N G E N

Lou Marquès

Das provenzalische Jahr

Pariser Leben

Eduard Korrodi

Jean Cocteau

Die Liebe zu den Matrosen

Karl von Schumacher und die Gründung der »Weltwoche«

B E R I C H T E

Jene Steppe mitten in Berlin

Kriminelle Jugend in Berlin

Das andere Berlin

Im Geisterzug durch Deutschland

Von Fürst zu Fürst – Eine herbstliche Reportage

Thomas Mann in Deutschland

Der Vikar von Northampton

Kew Gardens, Anfang Mai

Der Meergott am Boulevard Montparnasse

Augenschein in Paris

Das Recht auf die private Sphäre

Quellen

Impressum

Über seine erste Sammlung von Feuilletons, den 1964 erschienenen Band »Welt vor Augen«, habe er, so berichtete Manuel Gasser an der Feier zu seinem siebzigsten Geburtstag, ein Wort aus dem »Prediger Salomo« stellen wollen. Das Wort heißt: »Und alles, was meine Augen wünschten, das ließ ich ihnen und wehrete meinem Herzen keine Freude, dass es fröhlich war von all meiner Arbeit; und das hielt ich für mein Teil von aller meiner Arbeit. Da ich aber ansah alle meine Werke, die meine Hand getan hatte, siehe da war es alles eitel und Jammer und nichts mehr unter der Sonne.« Der Band ist damals ohne dieses Leitwort erschienen; »aber«, so fügte Manuel Gasser bei, »ich stehe heute noch dazu«.

Wenige Wochen nachdem er dies erzählt hatte, ist Manuel Gasser gestorben. Die Worte aus dem »Prediger« sind so etwas wie ein Vermächtnis geworden. Deshalb sollen sie jetzt hier über diesem Band stehen, der nachgelassene Erinnerungen und eine Reihe früher, kaum mehr greifbarer Arbeiten Manuel Gassers enthält. Wer den Autor dieser Erinnerungen und Feuilletons kannte, weiß, dass es falsch wäre, nur den letzten, den demütig-pessimistischen Teil des Bibelwortes zu hören; sein Anfang ist ebenso kennzeichnend für Manuel Gassers Haltung dem Leben und der Arbeit gegenüber. »Und alles, was meine Augen wünschten, das ließ ich ihnen und wehrete meinem Herzen keine Freude, dass es fröhlich war von all meiner Arbeit« – dazu bekannte er sich von früh auf bis in die letzten Tage seines Lebens hinein. Manuel Gasser war ein Mensch, der die Welt mit den Augen in sich aufnahm, der sah, was andere übersahen, und schreibend sichtbar machte, woran andere achtlos vorübergingen. Darin bestand der Wert seiner Arbeit, die Freude seines Lebens. Eine Trennung von beidem hat er nie gekannt.

Manuel Gasser war fünfzehn, als seine ersten kleinen Feuilletons in den »Luzerner Neuesten Nachrichten«, später im »Luzerner Tagblatt« und im Berner »Bund« erschienen. »Meine Wallfahrt zum Muzot« hieß eines davon. In diesem kurzen Stück Prosa ist schon alles enthalten, was das Besondere auch seiner späteren Arbeiten ausmachte: das Ergriffensein durch die Kunst und das Erfühlen der Landschaft, aus der sie hervorgegangen ist. »Ich war gekommen, um zu forschen, zu schauen, und nun erlebte ich!«, steht da. Und zum Schluss hin heißt es: »Das war der Gewinn meiner Wallfahrt: Ich lernte die einfachen Dinge in ihrer Tiefe erfassen, lernte die Schwingungen ihrer Seele kennen, lernte sie lieben.« Die Fähigkeit, dieses Erleben an den Leser weiterzugeben durch das Wort, hat Manuel Gasser in hohem Maße besessen.

Dass einer, der so an die Dinge, die Menschen, die Werke der Kunst heranging, es an akademischen Lehranstalten nicht lange aushalten würde, ist nicht weiter verwunderlich. Manuel Gasser verließ das Evangelische Lehrerseminar Muristalden in Bern ohne Diplom. Gerade zwanzigjährig geworden, ging er nach Südfrankreich und holte sich fortan seine Bildung dort, wo sie sich wirklich verborgen hält: vor Ort, in der unmittelbaren Begegnung mit Menschen, mit Landschaften und Kunstwerken. Am 8. November des Jahres 1929 setzen auch seine Erinnerungen ein, die in diesem Band veröffentlicht sind. Vier Jahre später, wieder im November, brechen sie ab. Damals war die erste Nummer der von Karl von Schumacher und Manuel Gasser gegründeten »Weltwoche« erschienen.

Lange schon hatte Manuel Gasser davon gesprochen, er wolle seine Memoiren schreiben. Er hat es immer wieder verschoben. Erst im Juni 1975 hat er dann damit begonnen. 1976 hat er die Arbeit wieder beiseitegelegt. Warum, weiß ich nicht. Vermutlich hielten ihn aktuelle Aufträge – Bücher, die er plante, Aufsätze für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften – von der nach rückwärts gewandten Tätigkeit ab. Als er im September 1979 starb, lag nicht mehr vor als die hier versammelten sieben Kapitel über die Provence, über den Marquis de Baroncelli-Javon, über das Leben in Paris, den NZZ-Redaktor Eduard Korrodi, über Jean Cocteau, die Liebe zu den Matrosen, über Karl von Schumacher und die Gründung der »Weltwoche«. Es hätte noch vieles folgen müssen: die Zeit in Berlin, wohin er am 1. April 1946 als politischer Korrespondent der »Weltwoche« gegangen war, die zwei Jahre in London, von 1949 bis 1951, die Rückkehr nach Zürich in die Redaktion der »Weltwoche«, die er 1957 nach dem Tod Karl von Schumachers verließ, die Übernahme der kulturellen Monatsschrift »du«, deren erste von MG gestaltete Nummer im Januar 1958 dem großen Schweizer Naiven Adolf Dietrich gewidmet war, die langen Jahre als Chefredaktor des »du«, das er erst mit seiner Pensionierung, 1974, aus den Händen gab. Es hätte von zahllosen Reisen in fast alle Winkel der Alten und auch zahlreiche Landstriche der Neuen Welt und Asiens die Rede sein müssen, von Begegnungen mit den Großen der modernen Kunst, mit Picasso und Miró, mit Henry Moore und Marc Chagall, mit Germaine Richier, Marino Marini und Alberto Giacometti, mit Karl Geiser, Varlin und vielen anderen mehr, von der Zusammenarbeit mit den bedeutenden Fotografen unserer Zeit, mit Cartier-Bresson, Lucien Clergue, Herbert List, Gotthard Schuh, Werner Bischof, Emil Schulthess, Fulvio Roiter, Pepi Merisio, René Burri, mit jungen, noch namenlosen Anfängern, deren Talent er erkannte und denen er im »du« eine erste Chance zur Veröffentlichung gab. Und es wäre der große Kreis der Freunde noch einmal angetreten, die sich in Manuel Gassers gastlichem Haus, zuerst an der Zürcher Scheideggstrasse, später im Pächterhaus von Schloss Brunegg in wechselnder Formation zusammenfanden: Erika Markwald, Alfred Herzer, Erika und Golo Mann, Maria Becker, Marianne Feilchenfeldt, der Graf Coloredo-Mansfeld, Varlin, Dürrenmatt, Italo Valenti und natürlich Elsi und J. R. von Salis, mit denen er in den letzten fünf Jahren seines Lebens auf dem Burghügel über Brugg in enger Nachbarschaft gelebt hatte. »Ihr kommt alle drin vor«, sagte Manuel Gasser an manchen Abenden mit komisch-drohendem Unterton in der Stimme und freute sich an dem leisen Unbehagen, das diese Ankündigung dem einen oder andern seiner Gäste bereitete. Heute überwiegt bei allen das Bedauern darüber, dass MG zu spät mit seiner Erinnerungsarbeit begonnen und der Tod ihm die Fortsetzung verwehrt hat.

Als Ergänzung zu den handschriftlich hinterlassenen Erinnerungskapiteln ist in diesen Band eine Anzahl Zeitungsartikel aus den Jahren 1946 bis 1950 aufgenommen worden, die den jähen Abbruch der Erinnerungen mildern und noch einmal eine Ahnung davon geben möchten, was Manuel Gasser als »einer der letzten Überlebenden einer endgültig versunkenen Epoche, ein Fossil«, wie er sagte, unter der aussterbenden Gattung des literarischen Feuilletons verstanden hatte.

Wenn auf den folgenden Seiten noch einmal jener Manuel Gasser lebendig würde, der allen, die ihn als Freunde oder Mitarbeiter – nicht selten beides in einem – eine Strecke seines Wegs begleiteten, unvergesslich ist, wäre das Ziel der Publikation erreicht. Sie wäre dann mehr als nur Erinnerung eines Toten; sie wäre Dank der Lebenden an ihn. Dank für das, was Friedrich Dürrenmatt zum siebzigsten Geburtstag des Freundes in die Worte gefasst hatte:

»Manuel Gassers Liebe zur Kunst ist eine Kunst der Liebe: Er betrachtet sie nicht wie ein Kritiker, sondern wie ein Liebhaber. Immer wieder überrascht, was der Mensch doch noch hervorzubringen vermag, ist ihm die Freude darüber wichtiger als die Frage der Kunstdialektiker, ob der Zeitgeist, den sie erfunden haben, sich bestätigt oder angegriffen fühle. Was bei Manuel Gasser überzeugt, ist seine Fähigkeit, hinter dem vorgeschobenen Nebensächlichen, den Kunsttheorien, das Wirkliche zu entdecken, den Schutt wegzuräumen, hinter den sich heute allzu viele ducken, aus Angst, nicht zeitgemäß zu sein. Ohne ihn, den unzeitgemäßen Entdecker und Mutmacher, hätten viele den Sprung aus der Deckung des Zeitgemäßen heraus, ohne den es keine Schöpfung mehr gibt, in die Freiheit dessen, was nur ihnen gemäß ist, nicht gewagt.«

Klara Obermüller

PS: Leider war es der Herausgeberin nicht möglich, alle in diesen Erinnerungen vorkommenden Personennamen in einem Register aufzuschlüsseln. Teils verbarg sie Manuel Gasser selbst in seiner diskreten Art hinter Kürzeln; teils hätte nur er vollständige Angaben zu den Namen zu geben vermocht.

Ich verließ die Schweiz am 8. November 1929 und fuhr nach Arles-en-Provence. In Lyon, Orange und Avignon unterbrach ich die Reise jeweils um einen Tag. Ich war etwas über zwanzig Jahre alt.

Die Ortswahl Arles war durch die Van-Gogh-Ausstellung der Sammlung Kröller-Müller bestimmt worden, die ich im Herbst 1928 viele Male in der Berner Kunsthalle gesehen hatte. Sinn und Zweck des provenzalischen Aufenthalts hatte ich niemandem plausibel machen können, weil er es mir selber nicht war.

Ich befand mich also in Arles und musste mit meiner Zeit etwas anfangen. Da ich kein Geld hatte, um Bücher zu kaufen, ging ich in die Stadtbibliothek, die im ehemaligen erzbischöflichen Palais untergebracht war. Es gab dort einen großen Lesesaal, dessen Fenster auf die Place de la République, den Obelisk und das Musée lapidaire hinausgingen. Ich war dort meist der einzige Besucher.

Am oberen Ende des Saals saß hinter einem Pültchen, das demjenigen eines Schulmeisters glich, der Bibliothekar. Er war ein feiner alter Herr mit einem Spitzbart, der ihm eine entfernte Ähnlichkeit mit Mallarmé gab. Da die sämtlichen Bestände der Bibliothek in den Regalen aufgereiht waren und jeder sich selbst bedienen konnte, hatte er nichts zu tun. Er las ununterbrochen. Auch stand er mir für Auskünfte, die Bibliothek oder die Sehenswürdigkeiten der Stadt betreffend, stets und mit reizender altväterischer Zuvorkommenheit zur Verfügung.

Nach einigen Tagen vernahm ich, dass M. Jullian – dies sein Name – seine Mannesjahre als Stationsvorsteher von Saintes-Maries-de-la-Mer verbracht und erst nach seiner Pensionierung den Posten des Arleser Bibliothekars angenommen hatte. Und da es in jener Gegend seit Mistrals Tagen fast Ehrensache war, felibre, das heißt Dichter in der provenzalischen Sprache zu sein, dichtete auch M. Jullian.

Eines Tages nun besuchte ich die Alyscamps (Champs-Elysées), die römische Gräberstraße. An ihrem Ende steht die Kirche St. Honoré. Der Heilige soll sie gegründet und dabei eine Kapelle der noch lebenden Jungfrau Maria geweiht haben. So wenigstens wollte es der Kustode wissen.

Im Vorraum der Kirche gab es einen Postkartenständer, an dem außer Ansichten der Sarkophag-Allee und des Gotteshauses auch Bilder feilgeboten wurden, die Herden schwarzer Stiere und weißer Pferde in einer flachen, steppenartigen Landschaft zeigten. Sie faszinierten mich, ich erwarb einige davon und trug sie anderntags zu M. Jullian, um sie mir erklären zu lassen.

M. Jullian erzählte mir alles, was er über die Aufzucht der Kampfstiere und Hirtenpferde der Camargue wusste. Wenn ich sie in Augenschein nehmen wolle, so brauche ich nur nach Saintes-Maries zu fahren und den ersten Züchter (manadier) des Landes, den Marquis Folco de Baroncelli-Javon, aufzusuchen. Das tat ich dann auch schon anderntags.

Man muss sich vergegenwärtigen, dass damals erst vierzig Jahre seit dem Aufenthalt van Goghs in Saintes-Maries vergangen waren. Das Städtchen stellte sich noch genau so dar, wie er es gezeichnet hatte, und die Fischerboote lagen so bunt wie auf seinem Bild am Strand. Ich nahm den Weg zum Mas de l’Amarée, dem Hof des Marquis, unter die Füße. Es war damals das einzige Haus in der Ebene, die sich vom Städtchen bis zur Mündung der Kleinen Rhone breitet. Es war ein weißes, schlichtes Gebäude, das als einzigen Schmuck eine Sonnenuhr mit der Katharer-Devise »Dios lo vult« trug. Daneben gab es zwei weißgetünchte, schilfgedeckte Hütten, in denen die Stierhirten hausten. Ich wurde von einer altjüngferlichen Dame empfangen, die sich als Tochter des Marquis zu erkennen gab. Ihr Vater sei in X, einer kleinen Stadt des Languedoc, wo morgen ein Stierkampf stattfinde. Es sei der letzte des Jahres, ich täte gut daran, ihn mir nicht entgehen zu lassen.

Ich fuhr nach Arles zurück und begab mich am andern Morgen, einem Sonntag, zeitig nach X. Das Wetter war vollkommen schön, mild, blau und sonnig, das Städtchen in lärmender Feststimmung. Das Stiergefecht sollte auf einem mit Barrikaden abgeriegelten Platz stattfinden. Ich fragte mich nach dem Vorsteher der Veranstaltung durch; dieser stellte mich dem Marquis vor. Der Marquis begrüßte mich mit ausgesuchter Höflichkeit, machte einen Platz neben sich frei, und das Spiel begann.

Wir lehnten uns über die Barrikade, die die Stehplätze der Zuschauer von der Arena trennte, und der Marquis erklärte mir die Regeln des Spiels. Wir waren so ins Gespräch vertieft, dass wir den Stier nicht bemerkten, der auf uns zustürzte und mit einem Horn über die Brüstung fegte. Dabei verletzte er mich an der linken Hand. Die Wunde blutete, war aber nur oberflächlich. Dieser Zwischenfall trug mir die Sympathie der Kampfleitung ein, und ich wurde beim nachfolgenden Bankett an die rechte Seite des Marquis gesetzt.

Der Marquis war ein kleiner kurzgliedriger Mann von sechzig Jahren. Er hatte den Teint der Blonden: Der ständige Aufenthalt im Freien bräunte seine Haut nicht, rötete sie nur. Seine Nase war gebogen, aber wenig vorspringend, die Gesichtszüge waren fleischig, die Hände auffallend klein und zart. Obgleich er sein Leben im Sattel verbrachte, wirkte er nicht sportlich, eher wie ein Stadtmensch, der sich in einer ländlichen Umgebung nicht ohne Mühe anpasst. Er trug die Tracht der Stierhirten oder Gardians: ein gestreiftes Hemd in den Farben seines Hauses, weiß und rot, eine an den Knien enge und am Saum weite Hose aus zähem, hellem Stoff und eine rotgefütterte schwarze Samtjacke. Seine Stimme war hoch, leise und sehr angenehm. Das Auffallendste an ihm waren seine Manieren, die an diejenigen des Hofes von Louis XV. erinnerten und doch vollkommen natürlich wirkten.

Nach Arles zurückgekehrt, setzte ich alles daran, mehr über seine Person zu erfahren. Hier, was mir zu erfahren gelungen und im Gedächtnis geblieben ist:

Die Familie Baroncelli war eine der ältesten und einflussreichsten von Florenz. Ein Baroncelli gehörte zur Pazzi-Verschwörung, die Giuliano de Medici zu Tode brachte. Er wurde gehängt und in diesem Zustand von Leonardo gezeichnet. Seine Sippe suchte Zuflucht im päpstlichen Avignon. Folco war im Palais du Roure, unweit des Papstpalastes, aufgewachsen; das steinerne Eichenlaub im Mauerwerk des Portals erinnert noch heute an seine Erbauer und Namensgeber, die della Rovere.

Der junge Baroncelli war Freund und Schüler Mistrals; er diente der provenzalischen Wiedergeburt zuerst mit der Feder: Er war Herausgeber der Zeitschrift AIOLI und schrieb Verse in der Langue d’oc, die unter dem Titel »Blad de Lune/Blé de Lune« erschienen. Dann fasste er den Plan, die im Absterben begriffene Folklore der Camargue zu retten, und gründete die »Nazioun gardians«, eine Art Schutztruppe für die Reinerhaltung der Kampfstierrasse und der mit provenzalischem Stiergefecht verknüpften Bräuche. Er packte das Problem an der Wurzel, verließ Avignon und wurde Züchter in der Camargue.

Wie ich aus alten Fotos ersehen konnte, hatte die »Nazioun gardians« in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg einen fast mondänen Einschlag; der Marquis und seine Freunde trugen den Stierhüterhabit mit betonter Eleganz, und ihre Damen wohnten den Stiergefechten in der reizenden Tracht der Arleserinnen bei.

Damals spielte eine schöne Frau zweifelhaften Rufes eine große Rolle im Leben des Marquis. Sie hieß (oder nannte sich) Jeanne de Flandresy und wurde von einem steinreichen Industriellen ausgehalten. Baroncelli widmete ihr glühende Gedichte im Tone d’Annunzios. Sie scheint seine verfahrene Situation dadurch gerettet zu haben, dass sie sein Avigneser Palais kaufte und in ein Museum umwandelte. Der Marquise und ihren drei Töchterchen – sie war ihrem Mann nicht in die Camargue gefolgt – wurde immerhin eine Wohnung im Palast der Vorfahren ausgespart.

Die Affäre Flandresy scheint der Skandal der Epoche gewesen zu sein; noch zu meiner Zeit sprach man davon mit einer Mischung aus Abscheu und Bewunderung. Außerdem munkelte man von abseitigen Amouren des Marquis, die sogar gerichtsnotorisch geworden sein sollten …

Alles, was mir so zu Ohren kam, erhöhte nur die Faszination, die die Figur des Stierzüchters auf mein zwanzigjähriges Gemüt ausübte, und meine Erregung war gewaltig, als ich zwei, drei Wochen nach jener ersten Begegnung ein Telegramm folgenden Wortlauts erhielt: »Si sentez affronter 40 km à cheval vous offre conduire taureaux stop venez coucher demain au Cailar Baroncelli.« Es bedeutete, wie mir mein Mentor Jullian erklärte, dass ich die Ehre hatte, mit dem Marquis und seinen Freunden die Stierherde aus ihrem Sommerquartier Le Cailar auf die Winterweiden bei Saintes-Maries zu treiben. Ich fuhr also nach Le Cailar, kam dort bei Einbruch der Nacht an, fand eine festlich gestimmte Gesellschaft von jungen Leuten, unter der auch einige Damen waren, und musste, nach meinen Reiterfahrungen befragt, gestehen, dass ich noch nie im Sattel gesessen hätte. Der Marquis verließ die Tafelrunde und gab mir in der Dezembernacht eine Reitstunde.

Kennt man das Camargue-Pferd und sein Reitzeug? Der Tradition nach ist es ein Wildpferd, das mit Araberblut gekreuzt wurde. Es kommt dunkel gefärbt, oft schwarz zur Welt und wird nach einigen Jahren milchweiß, wird nie beschlagen und ist Passgänger. Der Sattel hat eine Rückenlehne und korbähnliche Steigbügel an so langen Riemen, dass man sie nur gerade mit den Sohlen berührt. Das hat zur Folge, dass man nur galoppieren oder im Schritt reiten, aber nicht englisch traben kann. Die Schwierigkeit für den Neuling besteht nun darin, dass geübte Reiter ihrem Tier einen weit ausgreifenden »verlängernden Schritt« beibringen, eine vergleichsweise schnelle, sehr angenehme Gangart. Wer sie nicht beherrscht und doch mit dem Partner Schritt halten will, sieht sich zum deutschen Trab veranlasst. Ich sollte das, zum Leidwesen meines Sitzfleisches, anderntags erfahren.

Man brach, rund vierzig Reiter, lange vor dem Morgengrauen auf, stieß vor den letzten Häusern des Dorfes auf die Herde und trieb diese in breiter Phalanx vor sich her. Die paar professionellen Stierhüter und auch einige der jüngeren Gäste bedienten sich dazu langer Lanzen, die in einen eisernen, halbmondförmigen Dreizack mündeten. Nach einiger Zeit ging das karge Weideland in die mit Salikornien besetzte Steppe über, die Sonne ging auf, man fröstelte nicht mehr in Gruppen und zu zweit hinter dem schwärzlichen Gewoge der Herde her. Um den lästigen Hoppeltrab zu vermeiden, blieb ich von Zeit zu Zeit hinter der Gesellschaft zurück, um sie dann im Galopp wieder einzuholen.

Die einzige Unterbrechung des sieben oder acht Stunden dauernden Steppenritts machte die Überquerung des minderen Rhonearmes auf einer Schiffbrücke. Die Stiere scheuten auf den schwankenden Planken, machten kehrt, brachen ins Schilf des Ufers ein. Es kostete einige Zeit und Mühe, bis die ganze Herde das jenseitige Ufer gewonnen hatte. Man langte kurz nach Mittag auf den Winterweiden an. Den Beschluss des Reitvergnügens machte ein Bankett im Mas de l’Amarée, das bis zur Dämmerung währte. Nicht weil es besonders üppig gewesen wäre, sondern weil es mit unendlichen Gesprächen hingezogen wurde. Da man sich ausschließlich des Provenzalischen bediente, verstand ich davon kein Wort.

Ich hatte den Marquis bei einem Fest kennengelernt und sollte noch manches Fest erleben, auf welchem der Mann im Hemd mit den Baroncelli-Farben Mittelpunkt der Feier war. Denn er lebte im nüchternen Sinn des Wortes von den Festen, indem er sie mit ihrem spektakulärsten Ingredienz, den Stieren, belieferte und zu ihrem Glanz das Höchste beitrug: seine Reitertruppe. Zu dieser gehörten auch die Stierhirten seiner eigenen Herde und der eine oder andere befreundete Züchter mit seinen Leuten; aber zur Hauptsache setzte sie sich zusammen aus jungen Leuten aus Arles, Nîmes und Avignon, die sich den Luxus leisten konnten, ein reinblütiges Camargue-Pferd zu erwerben, zureiten zu lassen und mit dem aufwendigen Sattelzeug auszurüsten.

Für den Marquis waren die Feste Arbeitstage, die sich von den Plagen der Woche nur durch ungewöhnliche Anstrengungen unterschieden, denn von der Herde zum Festort waren oft vierzig Kilometer und mehr zurückzulegen, und nach einem mit Aufregungen und Banketten ausgefüllten Tag stand die gleiche Parforce-Leistung noch einmal bevor.

Was es heißt, in der Sonnenglut die Camargue zu durchqueren, erfuhr ich im darauffolgenden Sommer, als mich der Marquis bat, mit ihm neun Pferde von Saintes-Maries nach Arles zu führen. Er nahm fünf Tiere an die Halfter und überließ mir vier. So ritten wir in der Mittagshitze los, eingehüllt in einen Mückenschwarm. Man war den Biestern wehrlos preisgegeben, da man mit der Rechten den eigenen Zügel und mit der Linken die Halfter der Begleitpferde zu führen hatte.

Die Höhepunkte des Jahres waren indessen nicht die offiziellen Feste, sondern die kleinen Feiern, wie etwa das Mittagessen, das der Marquis seinen Reiterfreunden zu Beginn des »Stiermonats« August in Le Cailar gab. Er besaß dort ein Haus, denn hier hatten seine Stiere und Pferde im Sommer, wenn die Camargue ausgebrannt war, kein Futter.

Es war sehr heiß an diesem Tag, man hatte die Läden des großen Raumes zu ebener Erde, der Aufenthaltsraum und Küche in einem war, bis auf einen Spalt geschlossen, so dass kühles Halbdämmer herrschte. Das Mahl war frugal, es gab nur Brot, gekochte Wurst, Zwiebeln, weißen Käse, Oliven und Wein. Auch waren keine Gedecke aufgelegt; jeder schnitt sich Wurst und Zwiebel mit dem eigenen Messer auf dem sauber gescheuerten Tisch.

Man kann sich kein heitereres Bild denken als die Schar von jungen Männern in ihren bunten Hemden, mausgrauen Reithosen und kurzen, schön verzierten Stiefeln, die Gesichter glühend vom Wein und der Erwartung des bevorstehenden Stiergefechtes. Und am Tischende der Marquis, der das von ihm in Szene gesetzte Bild mit dem Ausdruck innigster Zufriedenheit betrachtete.

Dem an Verehrung grenzenden Zuspruch, den der Marquis vonseiten der Stierfreunde erfuhr, stand die skeptische Haltung des kleinen Mannes gegenüber. Man hielt ihn für einen Kauz, für einen Narren sogar. Und tatsächlich war sein Gebaren nicht von dieser Zeit. Zwar brachte er jedem weiblichen Wesen, ob Dame oder Fischweib, eine ausgesuchte Höflichkeit entgegen, doch duzte er unbekümmert jedermann, den er zum Volk zählte.

Einmal begleitete ich ihn bei einem Einkauf im Kramladen von Saintes-Maries. Als er seine Ware erhalten hatte, warf er ein paar Münzen auf die Theke und verließ das Geschäft, während ich meinerseits etwas erstehen wollte und zurückblieb. »Der gute Marquis«, jammerte die Händlerin, »er hat mir wieder einmal viel zu wenig gegeben.« Ich wollte für ihn gutstehen, aber die Frau winkte ab: »Einmal gibt er zu wenig, dann wieder zu viel. Mit der Zeit gleicht es sich aus.«

Ich sah den Marquis zum letzten Mal im März 1941. Von einer Reise zu Mitarbeitern in Marseille und an die Riviera zurückkehrend, machte ich in Arles halt, fuhr nach Saintes-Maries hinunter und ging zum Mas de l’Amarée hinaus. Es war ein trüber Tag, Wind und Regen schlugen mir ins Gesicht. Der Marquis war alt und müde geworden. Er empfing mich freundlich wie immer. Wir tranken die Flasche Châteauneuf-du-Pape, die ich trotz der Misere irgendwo ergattert hatte, zur kargen Mahlzeit, die er zu bieten hatte, und sprachen über die tristen Zeitläufte. Am frühen Nachmittag musste ich mich verabschieden. Er begleitete mich bis zur Straße nach Saintes-Maries und stand dann, ein kleiner Mann im rot-weißen Wollhemd, noch lange winkend und traurig lächelnd in der ungeheuren Landschaft.

Ein Jahr darauf ist er gestorben. Eine seiner Töchter beschrieb mir sein Ende in einem langen Brief. Er hatte einen Sturz vom Pferd getan, die Wunde wurde brandig und führte zum Tode.

Arles war damals eine verschlafene Kleinstadt, die sich seit van Goghs Zeiten kaum verändert hatte. Ich war der einzige Fremde am Ort und darum bald so bekannt wie ein roter Hund. Schon zwei oder drei Wochen nach meiner Ankunft wurde ich dann auch in ein Komitee gewählt, das kurz vor Weihnachten von Haus zu Haus zog, um die schönsten Krippen auszuwählen und zu prämieren. Am meisten Eindruck machte mir ein bethlehemischer Stall, über dessen Giebel eine von Kinderhand kalligraphierte Banderole befestigt war: »Tu enfanteras avec douleur« stand da geschrieben.