Holm Friebe (Hg.)

Mimikry

Das Spiel des Lebens

Der große Literaturschwindel

Ein Salonspiel, ein Täuschungsmanöver und ein Zeitvertreib: »Mimikry« versammelt 101 Schriftsteller, Journalisten und Künstler zur Literatur-Fälscherei: Wer einen Romananfang am glaubwürdigsten imitiert, eine markante literarische Stimme am besten trifft, gewinnt.

Was zeichnet den Stil von Günter Grass aus? Wie beginnt Jane Austens »Stolz und Vorurteil«? Kann man wie Rainald Goetz schreiben? Und würden Sie den Unterschied zwischen Original und Fälschung erkennen?

»Mimikry« ist eine Literatur-Blindverkostung, die wie das biologische Vorbild funktioniert: Signalfälschung, Täuschung und Verstellung. In der Tradition kollektiver Schreibexperimente – von den Zirkeln der Romantiker bis zu den surrealistischen Sitzungen – entstanden so an 19 Abenden im Sommer 2015 täuschend echte, aber frei erfundene Anverwandlungen an 80 Romananfänge: von der Weltliteratur bis zum aktuellen Bestseller, vom Lieblingsbuch bis zur verhassten Schullektüre.

»Mimikry – Das Spiel des Lesens« versammelt die Ergebnisse dieses sozialliterarischen Experiments. Ein Kompendium der literarischen Bildung und Hochstapelei, der Variationen und Verirrungen, der Überschreibungen und Übertreibungen, zum Mitlesen und Mitraten. Und ganz nebenbei ein Who's Who der literarischen Gegenwart, welches davon lebt, dass darin niemand er oder sie selbst ist.

Holm Friebe (Hg.)

Mimikry

Das Spiel des Lebens

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

DAS SPIEL DES LESENS

SPIELANLEITUNG

ERSTER ABEND

GASTGEBER: Holm Friebe

Philip Roth . Ernst Jünger . Harold Brodkey . Jack Kerouac . Boris Vian . Stanislaw Lem

ZWEITER ABEND

GASTGEBERIN: Lina Muzur

Jean-Philippe Toussaint . Herman Bang . Joan Didion . Astrid Lindgren . Rainald Goetz

DRITTER ABEND

GASTGEBERIN: Katharina Grossmann-Hensel

Yasmina Reza . George Orwell . Wolfgang Herrndorf . Wolfgang Koeppen . Bret Easton Ellis

VIERTER ABEND

GASTGEBER: Stephan Porombka

Oscar Wilde . Kinky Friedman . Albert Camus . Peter Michalzik

FÜNFTER ABEND

GASTGEBERIN: Sabine Kray

Christian Kracht . Simone de Beauvoir . Rainer Maria Rilke . Mike Tyson . Tocotronic

SECHSTER ABEND

GASTGEBER: Ijoma Mangold

Theodor Mommsen . Justine Lévy . Günter Grass . Yotam Ottolenghi

SIEBTER ABEND

GASTGEBERINNEN: Annika von Taube & Jackie Thomae

Stephen King . F. Scott Fitzgerald . Glückskeksspruch . Alice Munro . John Waters

ACHTER ABEND

GASTGEBER: Maruan Paschen

Italo Calvino . Nicole Krauss . Werner Herzog

NEUNTER ABEND

GASTGEBERIN: Anne Waak

Gore Vidal . Alberto Moravia . James Ellroy . Joachim Lottmann . Françoise Sagan . Herbert Miketta

ZEHNTER ABEND

GASTGEBER: Ivo Wessel

Karl May . Gertrude Stein . James Joyce . Eckhard Henscheid . Westbam

ELFTER ABEND

GASTGEBERIN: Mirna Funk

Michel Houellebecq . Lewis Carroll . Judith Hermann . Maxim Biller . Georges Bataille

ZWÖLFTER ABEND

GASTGEBERIN: Heike-Melba Fendel

Jane Austen . Truman Capote . Sibylle Berg

DREIZEHNTER ABEND

GASTGEBERIN: Ulrike Guérot

Noëlle Châtelet . Christopher Isherwood . Wolfram Fleischhauer . Franz Josef Wagner

VIERZEHNTER ABEND

GASTGEBER: Holm Friebe

Karl Philipp Moritz . Raymond Carver . Friedrich Nietzsche . Ernst Herhaus / Jörg Schröder

FÜNFZEHNTER ABEND

GASTGEBER: Florian Werner

Dave Eggers . Arthur Schnitzler . Wenedikt Jerofejew . Hans Fallada

SECHZEHNTER ABEND

GASTGEBERIN: Annika Reich

Knut Hamsun . Felicitas Hoppe . Botho Strauß

SIEBZEHNTER ABEND

GASTGEBER: Ulf Geyersbach

Jörg Fauser . Harper Lee . Diedrich Diederichsen

ACHTZEHNTER ABEND

GASTGEBERIN: Tina Sauerländer

Frédéric Beigbeder . Haruki Murakami . Franz Kafka . Tina Sauerländer

NEUNZEHNTER ABEND

GASTGEBER: Klaus Bittermann & Tania Martini

John Kennedy Toole . Hannah Arendt . Charlotte Roche

BIOGRAPHIEN DER MITSPIELER

BIBLIOGRAPHIE DER GESPIELTEN BÜCHER

ANMERKUNGEN

Über Albers Philipp Albers und Holm Friebe

Impressum

Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …

Spiele soll man ernst nehmen, sonst machen sie keinen Spaß. Literatur dagegen sollte man nicht allzu ernst nehmen, sonst macht sie irgendwann keinen Spaß mehr. Dieses Buch ist das Produkt eines literarischen Gesellschaftsspiels. Es will einladen zum spielerischen Gebrauch und anstiften zur Nachahmung. Aber es will auch mehr sein als ein Spiel und ein Zeitvertreib: Es will die Literatur vom hohen Sockel herunterholen zurück ins Leben. Es will das Bücherregal, in dem all die vergessenen Schätze schlummern und verstauben, wieder in einen sozialen Ort verwandeln und kanonisierte Klassiker anfassbar machen, indem es ihnen das Respekteinflößende austreibt – nicht aus Respektlosigkeit, sondern aus liebevoller Neugier und Hochachtung für die Sache der Literatur, die immer schon ein Spiel mit den Zeichen, Tonfällen und Masken war.

In diesem Geiste trafen sich im Sommer 2015 in Berlin insgesamt 101 Personen, verteilt auf 19 Abende, zu einem Spiel mit der Literatur. Sie schrieben täuschend echte, aber frei erfundene Versionen der Anfänge von 80 literarischen Werken: von der Weltliteratur bis zum aktuellen Bestseller, vom Lieblingsbuch bis zur verhassten Schullektüre. MIMIKRY – Das Spiel des Lesens versammelt die Ergebnisse dieses sozialliterarischen Experiments.

—

Die Blaupause für die Spielmechanik liefert das sogenannte Lexikonspiel. Dabei gilt es, für fremdartige, seltsame und unbekannte Begriffe möglichst überzeugende Definitionen im Lexikonstil zu erfinden, welche die Mitspieler glauben machen, hierbei handele es sich um die richtige Definition. Dieses beliebte Gesellschaftsspiel hat eine lange Tradition, die vermutlich bis in die bürgerlichen Salons des 19. Jahrhunderts zurückreicht. In Großbritannien lief es unter dem Titel Call My Bluff von 1965 bis 1988 sogar als TV-Show in der BBC. Zwei Teams, bestehend aus jeweils drei Prominenten, mussten fiktive Definitionen finden für obskure, aber assoziationsstarke Begriffe.

Im erweiterten Umfeld der Zentralen Intelligenz Agentur wurde das Lexikonspiel seit den neunziger Jahren häufig und mit Begeisterung gespielt. Wer hätte gedacht, dass es sich bei »Dick-Read« um einen Gynäkologen (»1890–1959«) handelt, der die »körperlich-seelische Vorbereitung von Schwangeren auf eine schmerzarme Geburt« propagierte, und nicht um eine »Art der unechten Firmenverschmelzung, bei der Firmenanteile getauscht werden, jedoch im Depot der Mutterfirma verbleiben«? Und ist »Mofette« eher ein »mittelalterliches Wort für Gefrierbrand«, ein »pelziges Accessoire aus der Barockmode, ins Deutsche eingegangen als ›Muff‹« oder gar »(französisch) junge Frau, die ihre Hilfsbedürftigkeit unnötig zur Schau stellt«? Wir hatten viel Spaß, ohne viel zu lernen, außer wie man den Sound alter Konversationslexika nachahmt.

Irgendwann kam der Gedanke auf, das Prinzip des Lexikonspiels auf andere Genres und Textsorten auszudehnen. Gedichte, Witze und vor allem Erzählungen und Romane ließen sich ebenso gut persiflieren und imitieren wie Lexikondefinitionen schräger Begriffe. Nach und nach schälten sich die Regeln dieser neuen Spielvariante heraus, bei der es darum geht, ausgehend vom ersten Satz Romananfänge neu zu schreiben und stilistisch gekonnt zu imitieren. Fortan spielten wir statt des Lexikonsspiels lieber das »Romananfängespiel«, wie wir es nannten.

Leider ist keiner der damals entstandenen Texte überliefert, weil sich niemand die Mühe machte, die auf losen Zetteln notierten literarischen Falschmünzen aufzuheben und zu archivieren. Dieser Phantomschmerz gab Anfang 2015 den Impuls für MIMIKRY.

Lässt sich aus diesem heiteren Zeitvertreib nicht ein Buch machen? Eines, das die Spielidee popularisiert und auf ein breiteres Fundament stellt? Eines, das einen vielstimmigen Chor interessanter Personen an interessanten Orten versammelt? Eines, das das literarisch-intellektuelle Potential der Hauptstadt aktiviert, die ja sonst nicht viel zu bieten hat? Oder, wie es Tim Renner, amtierender Kulturstaatssekretär und Teilnehmer des siebten MIMIKRY-Abends, formulierte: »Kreative Menschen treffen sich und haben viel Spaß, aber keine Ahnung was dabei herauskommt? Das ist nicht nur MIMIKRY, sondern auch das Geschäftsmodell Berlin.«

Die Mathematik ergab: Wenn wir 100 Leute in kleinen Runden von ungefähr je fünf Personen versammeln würden, bräuchte man dazu etwa 20 Abende und Orte. So wurde ein Sommer daraus. Und so wurde dieses Buch daraus.

Stephan Porombka, Professor für Texttheorie und Textgestaltung an der Berliner Universität der Künste, der am vierten MIMIKRY-Abend Gastgeber und am fünfzehnten Teilnehmer war, bringt auf den Punkt, worum es bei MIMIKRY geht:

»Den Kanon pflegen heißt ja nicht, die großen Meister als unberührbare Heilige zu verehren. Jedenfalls für uns nicht. An den MIMIKRY-Abenden haben wir die einzig richtige Kanonpflege betrieben, indem wir uns spaßeshalber mit den großen Autorinnen und Autoren gemessen haben. Dass wir da manchmal die besseren Textstellen erfunden haben, ist natürlich kein Zufall. Wir hatten wahrscheinlich den besseren Wein, das bessere Essen und die besseren Gespräche. Und so lustig und lässig wie bei uns ist mit ziemlicher Sicherheit in der ganzen Literaturgeschichte noch nicht geschrieben worden.«

—

MIMIKRY ist ein Spiel mit dem Zauber des Anfangs. Es gibt große erste Sätze, die wir alle im Ohr haben: »Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen.« – »Als Gregor Samsa eines Morgens aus unruhigen Träumen erwachte, fand er sich in seinem Bett zu einem ungeheueren Ungeziefer verwandelt.« – »Alle glücklichen Familien gleichen einander, jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.« – »Ilsebill salzte nach.« Aber wie geht es weiter? Selbst bei diesen kanonisierten Anfängen verlässt uns häufig schon beim zweiten Satz die Textkenntnis. Dafür eröffnen sie sofort Assoziationsräume und engen gleichzeitig den Korridor der plausiblen Fortsetzungen ein. Das gilt in gleichem Maße für weniger berühmte erste Sätze.

Bei MIMIKRY ist der erste Satz der Ausgangspunkt, von dem aus die Mitspieler weiterschreiben. Sie müssen also nicht aus dem Nichts heraus schöpfen, sondern werden von der »Lokomotive des ersten Satzes«, wie Ingeborg Harms das in ihrer Beschreibung des vierzehnten MIMIKRY-Abends nennt, auf die Spur gesetzt und können schnell Fahrt aufnehmen. Der erste Satz ist Eingangstor und Schwelle in die Welt des Romans, er setzt Stil, Stimmung und Szene. Dennoch lässt er genügend Raum für ein äußerst unterschiedliches Weiterspinnen des Textfadens, für gänzlich unerwartete Anschlüsse – von der grellen Parodie bis zur schmiegsamen Anverwandlung.

Der erste Satz nützt aber nichts, wenn man keine generelle Vorstellung von Buch, Autor und literarischem Sound hat. Vielleicht hat man das zur Imitation ausgewählte Buch irgendwann einmal gelesen und erinnert sich an Charakteristika des Stils, an Bruchstücke der Handlung oder Figurenkonstellationen. Aber davon ist nicht notwendig auszugehen.

Deshalb wird bei MIMIKRY jeder Titel so lange mit Kontext versehen, bis alle Spieler sich hinreichend munitioniert fühlen. Zunächst einmal der äußere Anschein: Wie sieht das Buch aus? Was steht auf dem Umschlag über das Buch? Wichtiger ist aber, tatsächlich einen Eindruck vom Sound des Textes zu bekommen – deshalb werden vom Spielleiter einige zufällig ausgewählte Passagen aus dem Buch vorgelesen. Je weiter wir das Spiel trieben, desto mehr stellten wir fest: Es kommt gar nicht so sehr darauf an, welche und wie viele Stellen man wahllos herausgreift, denn in aller Regel offenbart sich die stilistische Essenz eines Werkes schon auf der kurzen Distanz. Wie beim Hologramm steckt das ganze Buch in jedem Splitter.

MIMIKRY ist also literarisches reverse engineering aus Gedächtnisruinen und Trümmerteilen von Sätzen, Figuren und Szenen. Ergebnis ist eine literarische Camouflage: Texte, die aussehen wie andere Texte.

—

Welche Strategien wendet man an, um andere zu täuschen und dazu zu bringen, die eigene Version für das Original zu halten? In der Biologie bezeichnet Mimikry die evolutionäre Strategie der Signalfälschung zur Täuschung von Fressfeinden: Warnsignale werden von anderen Spezies optisch imitiert, um sich die davon ausgehende Schutz- und Abschreckungswirkung »billig zu erkaufen«, etwa indem ein harmloser Schmetterling durch das Muster auf den Flügeln das Gesicht eines Raubvogels nachahmt. Auch zu Fortpflanzungszwecken kommt die Strategie »irritierender Ähnlichkeit« zum Einsatz, indem etwa Orchideen, um bestäubt zu werden, Gestalt und Geruch der Bienenkönigin beim Hochzeitsflug nachahmen. Es geht, mit anderen Worten, um Verstellung, Täuschung und Verführung.

Starke Reize in der Literatur bilden stilistische Eigentümlichkeiten wie Satzbau, Rhythmus und Wortwahl. Die Kunst der Täuschung liegt in der Gratwanderung: die Stilmerkmale des Originals zu emulieren, die richtigen Reizworte zu setzen, das Zeitkolorit zu treffen und wohldosiert historisches Inventar und Vokabular in Anschlag zu bringen – ohne dabei übers Ziel hinauszuschießen und bei der überbelichteten Parodie zu landen. Das gleiche Kalkül greift dann spiegelverkehrt beim Wechsel vom Produktions- in den Rezeptionsmodus: wenn die gefälschten Fassungen inklusive der Originalversion vom Spielleiter gleichmütig mit Pokerface vorgelesen werden und man sich anschließend auf Kommando per Fingerzeig auf eine Version festlegen muss.

Wenn wir ein vorläufiges Fazit aus unserem literarischen Feldversuch ziehen müssten, wäre es dieses: Es ist möglich, über wohlgesetzte Schlüsselreize und gefälschte Signale originaler als das literarische Original zu erscheinen. Das lässt sich etwa darüber erhärten, dass nur einmal im Verlauf der neunzehn Abende überhaupt alle Teilnehmer zweifelsfrei auf das richtige Original getippt haben: Ulysses von James Joyce. Dagegen stehen zwei »Homeruns«, bei denen eine Fälschung alle Stimmen auf sich vereinigen konnte, während der Urheber dieser Fälschung das Original richtig erriet: Thomas Lindemann mit seiner Version von Fitzgeralds Der große Gatsby und Hanna Engelmeier mit ihrer Adaption von Karl Mays Winnetou I. Oft sind es nicht die profilierten Autoren mit stark ausgebildetem eigenem Stil, die an einem typischen MIMIKRY-Abend abräumen, sondern die leisen Chamäleons, adaptive Intelligenzen, die gewohnt sind, mit einem großen Spektrum unterschiedlicher Stilformen zu hantieren. Und natürlich die echten Fans, die so sehr im Kopf ihrer literarischen Vorbilder wohnen, dass ihnen die Anverwandlung leichtfällt.

—

Diese Spezies lassen sich wiederfinden im größeren Zusammenhang der Literaturgeschichte. In der einen Ecke die fröhlichen Kopisten, die immer schon wussten: Wir stehen auf den Schultern von Riesen. »Wer große Meister kopiert, erweist ihnen Ehre«, postulierte Konfuzius um 500 vor Christus und ebnete damit den Weg für den bis heute entspannten Umgang mit Copyrights im asiatischen Raum.

In der antiken Rhetorik galt die Nachahmung (imitatio) als höchste Kunstform und Ziel künstlerischer Veredelung bis hin zum sportlichen Wettstreit (paragone). Während bildende Kunst und Bildhauerei danach trachteten, die Natur möglichst adäquat nachzuschöpfen (mimesis), ging es in der Text- und Redekunst darum, sich möglichst nah dem Original der Altvorderen anzuverwandeln. Nur wer sich an der Meisterschaft etwa eines Cicero orientierte, konnte selbst zum Meister werden. Nur in der Nachahmung war es möglich, zu neuen Ufern zu gelangen und die Vorbilder womöglich zu übertreffen (aemulatio). Überholen durch einholen.

In der anderen Ecke – angezählt, aber nicht zu unterschätzen – stehen die Vertreter einer Genieästhetik, die auf den originären und originellen Akt der Kunstzeugung setzen. Auch wenn sie im deutschsprachigen Raum ihren stärksten Rückhalt hatten, stammt ihre Munition doch aus dem Angelsächsischen. Kompromisslos zog 1759 der englische Dichter Edward Young in seinen Conjectures on Original Composition gegen das Vorbild der Kopisten zu Felde: »Die Nachahmung, der Affe … vernichtet die ganze Individualität der Seele.« Im deutschen Sturm und Drang wurde daraus das entsicherte »Originalgenie«, das sich an keine Regeln zu halten hatte und keine Vorbilder mehr kannte. Natürlich hat das so nie gestimmt.

Etwas vom Originalitätsfetisch der Genieästhetik des ausgehenden 18. Jahrhunderts hat sich bis heute erhalten: auf den Literaturseiten der Feuilletons, mehr noch im bildungsbürgerlichen Vorverständnis, was Literatur ist, soll und darf. Und das, obwohl das 20. Jahrhundert eine recht eindeutige Lanze bricht zugunsten des Kopierens und Abschreiben, Nachahmens und Parodierens, Samplens und Remixens: von William Burroughs’ Cut-up-Texten über die Ermordung des Autors durch den Poststrukturalismus oder das beckettsche »Wen kümmert’s, wer spricht« – bis hin zu ausufernder Manga-Fan-Fiction von Otakus.

Neben dem ungebrochenen Geniekult zieht sich, analog zur Appropriation Art, eine dünne Spur der Appropriation Literature durch die Literaturgeschichte: reale oder fiktive Experimente, über Strategien der Aneignung und Imitation selbst Literatur zu produzieren. Unerreichter Fluchtpunkt, der zugleich Ende des Experiments wäre, ist die perfekte, fehlerfreie Mimikry, wie sie sich Jorge Luis Borges in seiner Erzählung »Pierre Menard, Autor des Quijote« erträumt hat: »Er wollte nicht einen anderen Quijote verfassen – was leicht ist –, sondern den Quijote. Unnütz hinzuzufügen, dass er niemals eine mechanische Transkription ins Auge fasste; er wollte es nicht kopieren. Sein bewundernswerter Ehrgeiz war es, ein paar Seiten hervorzubringen, die – Wort für Wort und Zeile für Zeile – mit denen von Miguel de Cervantes übereinstimmen sollten.«

Eine derartige Anverwandlung ist uns – Kunststück! – an keinem der Abende gelungen. Aber das Verblüffen darüber, wie scheinbar mühelos innerhalb weniger Minuten Fassungen eines Anfangs entstehen, die allesamt für das Original gehalten werden können, begleitete uns durch sämtliche Spielrunden. Tatsächlich haben wir die entstandenen Versionen nachträglich nicht korrigiert oder bearbeitet, allenfalls im Eifer des schnellen Schreibens unterlaufene grobe Tempus- oder Grammatikfehler schon vor der Verlesung bereinigt. Es handelt sich also bei allen im Buch abgedruckten Fassungen um »Originale«.

—

Dieses Buchprojekt hat einen Zeitindex, ein historisches Zeitfenster von vielleicht ein paar Jahrzehnten, in dem es nur entstehen konnte, weil sich darin ein »noch« und ein »schon« überlappen. Zum einen finden wir im ausgehenden Zeitalter des gedruckten Buches, The Late Age of Print, wie es der Buchwissenschaftler Ted Striphas nennt, noch gutgefüllte Bücherregale in den Wohnungen vor, die es für das Spiel braucht. Auch wenn die Regallösungen im IKEA-Katalog langsam auf dem Rückzug sind, hat die bildungsbürgerliche Kompetenztapete ihre Schuldigkeit noch keineswegs getan, zumindest nicht bei den hier vertretenen Jahrgangskohorten (die jüngste Teilnehmerin ist Jahrgang 1992, der älteste Teilnehmer Jahrgang 1947). Zumindest nicht in den Wohnungen, in denen wir im Sommer 2015 zu Gast waren. Wir fanden dort Bücherregale von small bis extralarge, gut angefüllt mit den Zeugnissen und Meilensteinen individueller Lesebiographien. Wenn über kurz oder lang all diese Regalmeter in digitalen Lesegeräten aufgesogen sein werden, wird man sich eine neue Form des Spiels überlegen müssen.

MIMIKRY lebt davon, lustvoll in anderer Leute Büchern herumzustöbern, verborgene Schätze freizulegen und angestaubte Klassiker wiederzuentdecken. Wenn etwas an einem typischen MIMIKRY-Abend nicht vorgegeben war, dann die Auswahl der Bücher, die gespielt wurden. Dadurch ergab sich eine spontane, aber sinnfällige Dramaturgie, indem die Bücher eines Abends sich ins Verhältnis zueinander setzten und ungeahnte Bezüge sichtbar wurden. So spielt die Gutenberg-Galaxis, in mildes Dämmerlicht getaucht, noch einmal ihre ureigensten Qualitäten aus. (Erst im Verlauf der Abende sollten wir merken, dass es noch eine weitere Restriktion gibt, die das Zeitfenster nach hinten begrenzt: immer weniger Zeitgenossen verfügen noch über eine lesbare Handschrift.)

Auf der anderen Seite wäre ein Projekt wie MIMIKRY nicht möglich gewesen ohne ein digitales Sozialmedium wie Facebook. Uns ist schleierhaft, wie es Hans-Werner Richter seinerzeit gelungen ist, die Treffen der Gruppe 47 per Postkarte zu koordinieren. Vermutlich konnte ein derartiger Zirkel in jener Zeit noch eine ganz andere Autorität beanspruchen, während das Engagement für unser Projekt stets nur eine in einer von Optionen wimmelnden Stadt wie Berlin war. Wir bauten deshalb von Anfang an neben der persönlichen Ansprache auf die spontane Koordination zwischen den am Ende weit über hundert eingeladenen Mitgliedern einer geschlossenen Facebook-Gruppe. Und wir hätten einen solchen Reigen von Orten und Abenden mit spannungsreichen Personenkonstellationen auch gar nicht am Reißbrett planen können.

Die Organisation der einzelnen Abende funktionierte so, dass sich Gastgeber bereit erklärten, eine Gruppe von Spielern an einem Abend zu empfangen, meist in ihren Wohnungen, aber auch an anderen Orten ihrer Wahl, im Literarischen Colloquium etwa oder in der S-Bahn. Wer mochte, trug sich dann für den in der Facebook-Gruppe ausgerufenen Abend ein, bis die vorgesehenen Plätze vergeben waren. Die Teilnahme war auf einen Abend beschränkt, es sei denn, man richtete einen Abend als Gastgeber aus, dann durfte man ein zweites Mal mitspielen. Daneben bestand für Teilnehmer die Möglichkeit, in die Rolle des Chronisten zu schlüpfen und einen weiteren Abend protokollarisch zu begleiten. Einmal gaben wir sogar die Spielleitung ab, und Florian Werner bestritt sein Ringbahn-Experiment souverän mit eigens ausgewählten ringförmigen Texten.

All die Irrungen und Wirrungen hinsichtlich Zustandekommen und Zusammensetzung der Abende hier abzubilden, würde den Rahmen des ohnehin an der Grenze zum Konvolutischen entlangschrammenden Projektes sprengen. Es ist eine jener typischen Paradoxien der Gegenwart, dass man auf Facebook und das kollaborative Potential digitaler sozialer Medien zurückgreifen muss, um das analoge Bücherregal und den Spaß zu zelebrieren, den man damit an einem gemeinsam verbrachten Abend haben kann.

Um schließlich die sich aufdrängende Frage zu klären: Wie kam die Auswahl der Teilnehmer zustande? Die Einladung erfolgte nach Neigung und Sympathie, oft spontan. Vorschlägen von Teilnehmern wurde nachgegangen, so weitete sich der Kreis allmählich aus. Natürlich liefen dabei implizite Kriterien wie Prominenz oder Renommee mit, doch die wichtigste Eingangsvoraussetzung und gleichzeitig schärfstes Verknappungskriterium war, dass die Angefragten Zeit und Lust hatten, sich auf ein solch abendfüllendes Experiment einzulassen. Wer es am Ende unter die 101 Teilnehmer und ins Buch geschafft hat, unterliegt demnach einer Mischung aus Wunschliste und Kontingenz, Selbstselektion und Zufall. Dennoch oder gerade deshalb sind wir mit der resultierenden Zusammensetzung mehr als glücklich. Die Namen der MIMIKRY-Teilnehmer sind keineswegs repräsentativ für das literarische und intellektuelle Berlin, nicht einmal für eine bestimmte Szene, was immer das sein soll – aber sie in dieser Konstellation zwischen zwei Buchdeckeln anzutreffen, ist allemal höchst unwahrscheinlich.

Ohne dass wir es gezielt darauf angelegt hätten, weist der Club of MIMIKRY ein nahezu ausgeglichenes Geschlechterverhältnis auf. Was für die ausgewählten Werke nicht gilt, hier kommen wir auf ein Verhältnis Autorinnen zu Autoren von gerade mal knapp eins zu vier. Das hat seinen Grund darin, dass die Auswahl der gespielten Autoren und Titel ganz der Gruppe oblag und es nur minimale Vorgaben von unserer Seite hinsichtlich Spielbarkeit und Vermeidung von Dopplungen gab. So kam unser eklektischer Kanon zustande, in dem Goethe und Schiller fehlen, Westbam und Mike Tyson jedoch vertreten sind.

Bleibt zu erwähnen, dass die Abende nicht allein der disziplinierten Textproduktion gehörten, sondern auch dem gegenseitigen Kennenlernen und dem Spaß. Die Intensität der Abende kam wohl auch durch die Ausnahmesituation gemeinschaftlicher kreativer Maximalbeanspruchung zustande, die naturgemäß eine disparate Gruppe zusammenschweißt. Vor allem aber ist sie unseren Gastgeberinnen und Gastgebern zu verdanken, die weder Kosten noch Aufwand scheuten, ihre Gäste mit Speisen und Getränken zu versorgen. Im Ergebnis führte das dazu, dass an den Abenden aus Menschen, die sich zuvor nicht kannten oder sich aus der Ferne sogar kritisch gegenüberstanden, Freunde wurden, zumindest für die Dauer eines Abends, oft darüber hinaus.

Um diesen Tendenzen Vorschub zu leisten – und um die übliche Mischung aus Ehrpusseligkeit und Verdruckstheit von selbstverfassten Biographien à la »Lebt und arbeitet in São Paulo und Braunschweig« zu vermeiden –, haben wir die Teilnehmer gebeten, nicht über sich selber zu schreiben, sondern jeweils innerhalb einer Abendrunde die Biograpien gegenseitig, reihum oder kreuz und quer zu verfassen, Vorgaben: null. Die Resultate finden sich im hinteren Teil des Buches.

Der Aufbau im Hauptteil folgt der Chronologie der Abende. Jeder Abend, an dem ca. fünf bis sieben Mitspieler mit uns als Spielleitern jeweils etwa drei bis sechs Bücher »spielten«, bildet ein Kapitel. Die an einem Abend entstandenen Versionen der Romananfänge (und daruntergemischt jeweils das Original) sind eingebettet in eine sogenannte Chronik, verfasst von wechselnden MIMIKRY-Teilnehmern, die über das eigentliche Spiel hinaus berichtenswerte Momente des jeweiligen Abends einfängt, von den Unterhaltungen der teilnehmenden Personen über Anmerkungen zu den gespielten Romanen bis hin zu Beschreibungen der Orte, an denen wir uns versammelten. Diese Texte sind subjektiv und frei in der Form. Knapp die Hälfte von ihnen stammt aus der Feder von Cornelius Reiber, der das Projekt nicht nur in dieser Funktion, sondern ebenso als Spielleiter und kritischer Berater über die gesamte Distanz intensiv begleitet hat.

Wir haben Christian Werner gebeten, an den Abenden zu fotografieren, nicht als Dokumentarist, sondern weil wir seine Bildsprache schätzen und seinen Sinn dafür, Menschen, Gegenstände, Räume ins Bild zu setzen und zu beleuchten, für dieses Projekt sehr passend fanden. Seine Fotos im von ihm selbst gestalteten Bildteil zeigen die Atmosphäre dieser Abende noch einmal auf ganz eigene Art.

Wir danken allen Teilnehmern, ein besonderer Dank gilt den Gastgebern und Chronisten. Ferner: Ivo Wessel für App und Website, Iva Bocovic für Coverberatung, Karin Müller für literaturwissenschaftliche Expertise, Christian Werner für Extrameilen, Jana Gumprecht fürs Einspringen als Fotografin an zwei Abenden und Lina Muzur für Vertrauensvorschuss und verständiges Lektorat.

So werden nun also die Gerüste abgerissen, und zum Vorschein kommt das Buch, für das wir einen Sommer lang gekämpft, gestritten und gefeiert haben. Alles hat sich in etwa so zugetragen, wie es in den Texten der wechselnden Chronisten geschildert und im Bildteil dokumentiert ist. Darum soll es in erster Linie aber auch gar nicht gehen. Das gesamte Beiwerk und die Sozialgeräusche dienen am Ende dem einen Zweck, den Beweis anzutreten, dass MIMIKRY als spielerische Aneignung von Literatur in geselliger Runde funktioniert. Idealerweise bilden die Teilnehmer nur die Speerspitze, das Buch ist nur der Aufschlag für eine weitverstreute MIMIKRY-Bewegung, die sich überall dort manifestiert, wo drei bis zehn Leute im Namen des großen Literaturschwindels zusammenkommen. Unter www.mimikrydasspieldeslesens.de haben wir eine Website eingerichtet, die über den Fortgang informiert. Zunächst einmal laden wir Sie ein, lieber Leser und liebe Leserin, mit dem vorliegenden Buch ihre literarische Intuition zu testen. Wir hoffen, dass MIMIKRY Ihnen beim Lesen und beim Nachspielen genauso viel Freude und Überraschung bereitet, wie uns bei der Entstehung.

Philipp Albers und Holm Friebe

im Dezember 2015

Ziel von Mimikry ist, Texte so täuschend echt nachzuahmen, dass andere deinen Buchanfang für das Original halten. Sei einfach nicht du selbst!

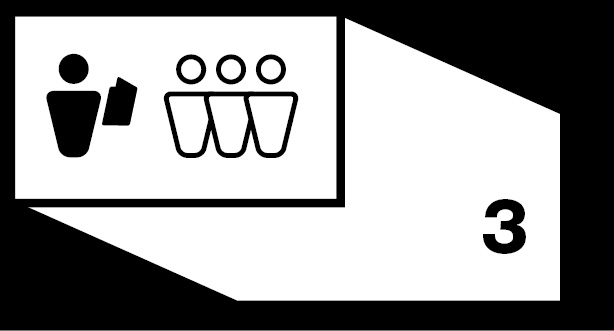

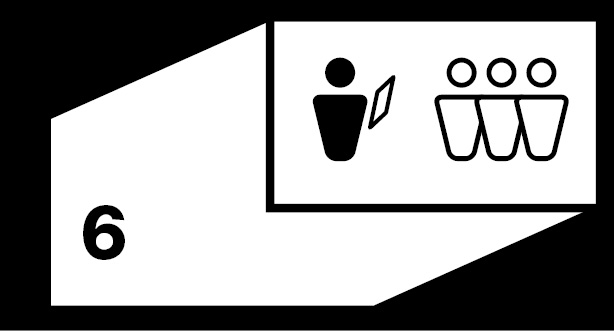

Die Gruppe bestimmt einen Spielleiter für die Runde.

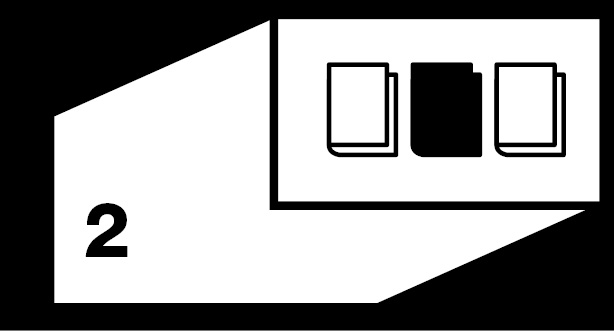

Die Gruppe schwärmt aus, sucht und inspiziert Bücher, jedoch ohne die erste Seite anzuschauen.

Die Gruppe einigt sich auf ein Buch. Der Spielleiter liest Klappentext und Stellen aus dem Buch vor, bis alle ein Gefühl für den Stil haben.

Der Spielleiter diktiert den ersten Satz oder Halbsatz des Buches.

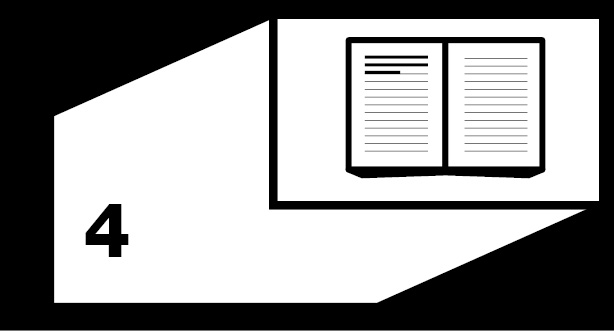

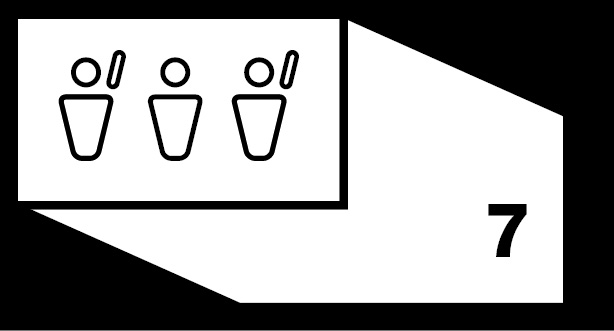

Vom ersten Satz ausgehend, schreibt jeder seine eigene Version der ersten fünf bis zehn Buchzeilen auf. Der Spielleiter schreibt währenddessen den An- fang des Originals ab. Auf Lesbarkeit achten.

Der Spielleiter sammelt alle Versionen ein, nummeriert sie einschließlich des Originals in zufälliger Reihenfolge durch und liest sie vor, ohne zu stocken oder die Miene zu verziehen.

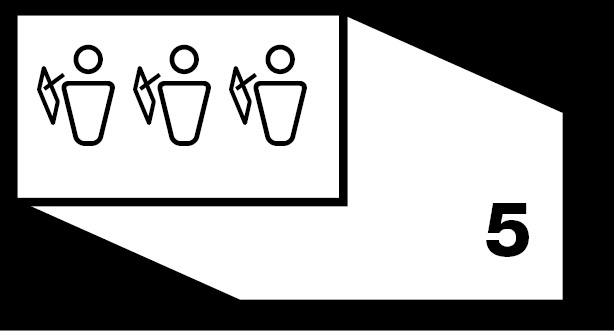

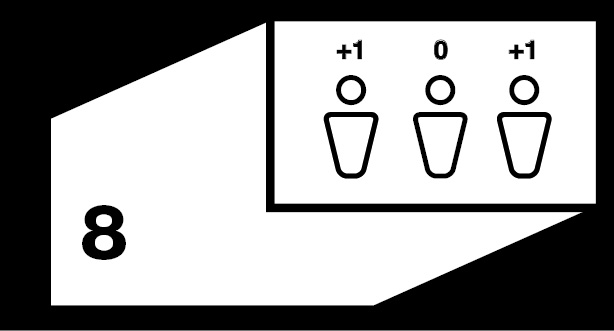

Alle stimmen gleichzeitig per Handzeichen für die Version, die sie für das Original halten.

Punkte erhält, wer das Original errät und der, dessen Textversion von anderen Spielern gewählt wird. Errät keiner das Original, bekommt der Spielleiter einen Punkt. In der nächsten Runde wechselt die Spielleitung.

Teilnehmerzahl: 3 bis 9

Alter: 9 bis 99

Spielmaterialien: Zettel, Stifte, Bücherregal

14. MÄRZ 2015

GASTGEBER — Holm Friebe

CHRONISTIN — Ronja von Rönne

SPIELER

Philipp Albers, Holm Friebe, Lukas Imhof, Lina Muzur, Ronja von Rönne

BÜCHER

| PHILIP ROTH | Portnoys Beschwerden |

| ERNST JÜNGER | Gläserne Bienen |

| HAROLD BRODKEY | Unschuld |

| JACK KEROUAC | Unterwegs |

| BORIS VIAN | Wir werden alle Fiesen killen |

| STANISLAW LEM | Albatros |

Es war irgendwann abends, das ist es oft. Friebe lud zum Essen, das tat er häufig. Nach dem Essen stellte sich die Frage, wie man nun die Zeit vertreiben könne, die lästig im Raum umherflatterte und albern geschminkt darauf bestand, von nun an »quality time« zu heißen. Anwesend an dem Abend waren Lina Muzur (Lektorin ebendieses Buchs), Lukas Imhof (ein Schweizer Architekt), Philipp Albers und Holm Friebe (Berufsoptimisten und die Herausgeber dieses schmucken Bändchens) und ich. Verzweifelt wurde nach gemeinsamen Gesprächsthemen gesucht. Angeregt unterhielten sich Imhof und Friebe über das Erbe des Bauhauses im urbanen Raum, als Muzurs Kopf vor Langweile auf den Tisch knallte. Zur Wiederbelebung reichte etwas Gossip aus dem Literaturbetrieb, unsicher blinzelte Muzur ihrem wiedergewonnenen Leben entgegen. Einen solchen Vorfall konnte die Runde nicht noch einmal riskieren. Eine Gemeinsamkeit musste her. Etwas, das alle am Tisch verband. Ein Thema mit Identfikationspotential, Projektionsfläche und Unterhaltungswert. Albers schlug euphorisch »Bücher« vor. Die anderen sahen ihn weniger euphorisch an. Irgendwann brach Imhof die Stille, gab zu, er habe ja auch mal eines von den Dingern gelesen, also meinetwegen, dann eben Bücher, zum Beispiel Coverdesign, das interessiere ihn schon. Muzurs Kopf drohte sich wieder der Schwerkraft hinzugeben, als Friebe kurzentschlossen einwarf, Bücher seien schön und gut, aber nur im Spiel stecke der Spaß, und so wurde die Gemeinsamkeit der Runde kurzentschlossen zu einem Wettkampf. Was als friedlicher Abend begonnen hatte, wurde Krieg. Imhof entdeckte eine Sarotti-Schachtel voller Plastiksoldaten und begann geistesabwesend Schlachtszenen nachzustellen, während wir Portnoys Beschwerden imitierten. Wir imitierten Ernst Jünger. Wir imitierten Harold Brodkey. Wir imitierten Jack Kerouac. Wir imitierten Boris Vian und Stanislaw Lem. Was heißt imitierten? Wir waren Kerouac. Wir waren Ernst Jünger, und als die Runde beendet war, als der Kriegsschauplatz nicht mehr die Modellsoldaten waren, sondern bekritzelte Zettel, war klar, dass wir dieses Spiel nicht für uns behalten durften. Wir waren erschöpft, Muzur rollte sich auf der Couch zusammen, Imhof fehlte die Kraft, weitere Schlachten nachzustellen, Friebe schrieb abwesend einen Spiegel-Bestseller. Irgendwann müssen wir eingeschlafen sein, und als ich wieder aufwachte, kämpften bereits sämtliche Autoren der Bundesrepublik in der größten literarischen Schlacht, die dieses Land je gesehen hatte.

Philipp Albers, Lukas Imhof, Lina Muzur, Ronja von Rönne

Philipp Albers, Holm Friebe, Lukas Imhof, Lina Muzur

Holm Friebe, Lukas Imhof, Lina Muzur, Ronja von Rönne

Philipp Albers, Holm Friebe, Lukas Imhof, Lina Muzur

Philipp Albers, Holm Friebe, Lukas Imhof, Ronja von Rönne

Philipp Albers, Holm Friebe, Lina Muzur, Ronja von Rönne

AUFLÖSUNG

PHILIP ROTH: Portnoys Beschwerden

1) Philip Roth, 2) Lukas Imhof, 3) Philipp Albers, 4) Ronja von Rönne, 5) Lina Muzur

ERNST JÜNGER: Gläserne Bienen

1) Lukas Imhof, 2) Ernst Jünger, 3) Philipp Albers, 4) Holm Friebe,

5) Lina Muzur

HAROLD BRODKEY: Unschuld

1) Lukas Imhof, 2) Ronja von Rönne, 3) Harold Brodkey, 4) Lina Muzur, 5) Holm Friebe

JACK KEROUAC: Unterwegs

1) Holm Friebe, 2) Philipp Albers, 3) Jack Kerouac, 4) Lukas Imhof,

5) Lina Muzur

BORIS VIAN: Wir werden alle Fiesen killen

1) Boris Vian, 2) Philipp Albers, 3) Lukas Imhof, 4) Ronja von Rönne,

5) Holm Friebe

STANISLAW LEM: Albatros

1) Holm Friebe, 2) Stanislaw Lem, 3) Lina Muzur, 4) Philipp Albers,

5) Ronja von Rönne

2. APRIL 2015

GASTGEBERIN — Lina Muzur

CHRONIST — Cornelius Reiber

SPIELER

René Aguigah, Philipp Albers, Nora Bossong, Jenny Friedrich-Freksa, Holm Friebe, Tobi Müller, Lina Muzur, Eva Weber-Guskar

BÜCHER

| JEAN-PHILIPPE TOUSSAINT | Der Photoapparat |

| HERMAN BANG | Die Raben |

| JOAN DIDION | Menschen am Fluss |

| ASTRID LINDGREN | Pippi Langstrumpf |

| RAINALD GOETZ | Irre |

Gastgeberin ist an diesem Abend Lina Muzur, Lektorin beim Aufbau Verlag, Lektorin auch dieses Buches. Sie wohnt in einer Wohnung am Zionskirchplatz im Prenzlauer Berg, das Wohnzimmer öffnet den Blick direkt auf die Chorseite der Zionskirche, am Fenster steht der Tisch für die Gäste, bescheiden, aber nicht ungemütlich dekoriert mit Teelichtern. Die Wohnung wurde erst kürzlich bezogen, es gibt wenige Möbel, unweit vom Tisch aber bereits drei gefüllte Regale mit ungefähr 700 ordentlich aufgereihten Büchern.

Die Gäste treffen pünktlich ein, manche haben eine Flasche Wein dabei, die Gastgeberin hat etliche weitere. Wie an diesen Abenden mit Alkohol und gängigen Formen sozialen Trinkens umzugehen sein wird, ist unklar. Wer nicht ohnehin auch sonst zeitgleich Alkohol trinkt und Texte schreibt und sich darin vertraut, wird vermutlich eher vorsichtig sein, um sein Konzentrationsvermögen nicht zu beeinträchtigen. Oder gerade nicht, in der Hoffnung, dass eine kleine Angetrunkenheit hilfreich sein könnte. Das Risiko dabei ist natürlich die vom Alkohol verstärkte Unlust an Stillarbeit.

Zu essen gibt es Spaghetti mit irgendwas und falschem Kaviar, der angeblich besser aussieht als der echte. Es wird an den Schrecken des »Judgment of Paris« von 1976 erinnert, einer Blindverkostung von Weinen, bei der es drunter und drüber ging, weil hochdekorierte Experten kalifornische Weine zu Siegern über französische kürten. Ein Juror betitelte einen Cabernet aus dem Napa-Tal in Kalifornien als »Die Größe Frankreichs«. Über einen Batard-Montrachet 1973 urteilte ein anderer Juror: »Dieser Wein ist definitiv ein Kalifornier. Er hat keine Nase.« Die Jurorin Odette Kahn, Herausgeberin der Revue du Vin de France, forderte hinterher aus Scham ihre Bewertungsbögen zurück.

Es geht los, Spielleiter ist Holm Friebe.

Jean-Philippe Toussaint: Der Photoapparat, von 1989. Die Leseproben geben nur bedingt Aufschluss darüber, was hier los ist, der Protagonist hat nicht einmal einen Namen, man begegnet ihm mal in fiesen Pariser Neubauvierteln, mal in Mailand oder London, und gleich zu Anfang passiert etwas in einem »ansonsten ruhigen Leben«, für die Kunst kann das nicht schlecht sein.

René Aguigah, Nora Bossong, Jenny Friedrich-Freksa, Holm Friebe, Tobi Müller, Lina Muzur, Eva Weber-Guskar