Prólogo

Pahá Sápa

Los soldados estadounidenses, muchos de ellos veteranos de la guerra de Secesión, habían sobrevivido a las privaciones más brutales: en el Nido de Avispas de Shiloh, en el Río de la Muerte de Stonewall Jackson a las orillas del Chickahominy, en el sangriento Camino Hundido de Antietam. Habían aguantado con firmeza para cubrir la retirada en la batalla de Bull Run y resistieron con Kit Carson en Valverde Ford. Pero al comenzar el invierno de 1866 iban a enfrentarse a un nuevo tipo de adversidad, mientras se abrían paso por el escarpado territorio del río Powder, oyendo solo el chirrido de los arreos congelados y el soplido del viento del norte cuando atravesaba las ramas atrofiadas del chaparral que obstruía los corredores del río.

Era el 2 de noviembre, y los sesenta y tres oficiales y reclutas de la Compañía C del Segundo de Caballería del Ejército de EE. UU. habían tardado más de un mes en atravesar los mil cien kilómetros que separaban las planicies al este de Nebraska y la cabeza de la ruta Bozeman, en el centro-sur de Wyoming. Habían seguido el gran meandro del North Platte a través de llanuras azotadas por tempestades, escalado a praderas a kilómetros de altitud donde los pulmones apenas les respondían y sufrían dolores de cabeza, y vadeado más de dos docenas de ríos y arroyos cubiertos de hielo. A esas alturas, cuando viraron al oeste desde el río South Powder, desaparecieron en los oteros ondulados que se torcían y doblaban hacia el horizonte, al norte. Los jinetes estaban aún a un día de viaje de su destino, el aislado fuerte Phil Kearny, un reducto de apenas siete hectáreas en la bifurcación de los arroyos Little Piney y Big Piney, a escasa distancia de la frontera con Montana. Con los abrigos de saco de lana negra bien ajustados y los quepis y hardees grasientos embutidos hasta la frente, la partida podría haberse confundido, a cierta distancia y con luz crepuscular, con una columna de búfalos agostados abriéndose paso por el escarpado Territorio de Dakota.1 A lo largo de la ruta, se habían cruzado con numerosos enterramientos que guardaban los restos de hombres y mujeres blancos asesinados por los indios.

Los soldados, refuerzos llegados del Este, no estaban acostumbrados a la ferocidad de las ventiscas de niebla blanca que se canalizaban desde las Llanuras Canadienses. Pese a que los cortantes vientos del norte habían dejado desnudas y teñidas de marrón las cimas de las estribaciones y muelas circundantes, los caballos y las mulas de carga de la Compañía C avanzaban por lechos de arroyos y coladas cubiertos de lomos de nieve, que a veces alcanzaban la altura de las cruces de los animales. Aquella noche, vivaquearon en una angosta quebrada, donde un bosquecillo de serbales pelados hacía de cortavientos. Por encima de ellos, se alzaba la cara este de las montañas Bighorn, una fortaleza de granito con más de tres mil seiscientos metros de altura que pocos blancos habían visto hasta entonces. Los sargentos de sección manearon los caballos, dispusieron piquetes e hicieron correr la voz de que se podían encender lumbres para cocinar. Los hombres se apiñaron en torno a las llamas y tomaron metódicamente una cena a base de alubias, café, galletas saladas duras como piedras y tocino salado sobrante de la guerra de Secesión. La Compañía C estaba nominalmente bajo el mando del teniente Horatio Stowe Bingham, un quebequés delgado de nariz aguileña que había luchado en el Regimiento de Voluntarios n.º 1 de Minnesota desde la batalla de Bull Run hasta Antietam, donde lo habían herido.2 3 Sin embargo, todos los reclutas admitían que el oficial más veterano que los acompañaba, el capitán William Judd Fetterman, de ojos oscuros, era el hombre que los guiaría en su misión primordial: encontrar y capturar o matar al gran jefe guerrero sioux oglala Nube Roja.

Durante más de un año, Nube Roja había dirigido un ejército de más de tres mil guerreros sioux, cheyenes del norte y arapahoes en una campaña por un territorio que abarcaba dos veces el tamaño de Texas. Se trataba de la primera vez que Estados Unidos se había encontrado ante un enemigo que usaba el mismo tipo de tácticas de guerrilla que un siglo antes había ayudado a su país a garantizar su existencia, aunque dicha ironía pasaba bastante desapercibida en los barracones militares polvorientos del Oeste y en las salas de juntas del Este, donde barones del ferrocarril, magnates de la minería y políticos ambiciosos conspiraban para crear un imperio. Los combatientes de Nube Roja habían tendido emboscadas y quemado caravanas de carretas, habían asesinado y mutilado a civiles, y habían superado en inteligencia y fuerza a las tropas del Gobierno en una serie de asaltos sangrientos que sacudieron al alto mando del Ejército de EE. UU. El hecho mismo de que un «líder» bárbaro hubiese reunido y coordinado una fuerza multitribal tan amplia suponía una sorpresa para los estadounidenses, cuyos prejuicios raciales eran representativos de la época. Pero que Nube Roja hubiese logrado mostrar la suficiente determinación para mantener la autoridad sobre sus guerreros combativos y notablemente faltos de disciplina provocaba un impacto aún mayor.

Como era costumbre desde la aniquilación de las confederaciones y naciones indígenas al este del Mississippi, el hombre blanco recurría a la fuerza cuando no conseguía hacerse con las tierras nativas mediante el fraude y el soborno. Así, ante los primeros signos de hostilidad en las Llanuras del Norte, las autoridades de Washington habían dado permiso al Ejército para aplastar a los hostiles. Y, si eso no funcionaba, habría que comprarlos. Un año antes, en el verano de 1865, tras el fracaso de una expedición punitiva contra Nube Roja y sus aliados, los negociadores del Gobierno habían añadido una oferta más a toda una sucesión de tratados; en esa ocasión, cedían el vasto territorio del río Powder como tierra india inviolable. De nuevo, los blancos llevaron regalos como mantas, azúcar, tabaco y café mientras leían en alto promesas de independencia. A cambio de todo ello, solo pedían (otra vez) poder pasar sin trabas por la ruta para carretas que veteaba la pradera de color parduzco. Muchos jefes y subjefes indios habían «tocado la pluma» en una ceremonia celebrada en los mismos pastizales del sur de Wyoming donde, catorce años antes, Estados Unidos había firmado su primer pacto formal con los sioux del oeste. Aquel día, al igual que en 1851, Nube Roja se negó a hacerlo. Alegó ante los fuegos del consejo que permitir la entrada de «esa serpiente peligrosa en nuestro entorno […] y abandonar nuestras tumbas sagradas para que las aren y planten maíz»4 conduciría a la destrucción de su pueblo.

«El Hombre Blanco miente y roba —advirtió el jefe guerrero oglala a sus compañeros indios, y no se equivocaba—. Mis tipis eran muchos, pero ahora son escasos. El Hombre Blanco lo quiere todo. El Hombre Blanco tiene que luchar, y el Indio morirá donde murieron sus padres».5

Para noviembre de 1866, Nube Roja, con cuarenta y cinco años, se encontraba en la cima de su considerable poder, y las partidas de guerra que reclutaba estaban movidas a partes iguales por la desesperación, la venganza y una autoconfianza exagerada en su dominio militar de las Altas Llanuras. El estilo de vida nómada que habían llevado durante décadas se estaba viendo alterado inexorablemente por la invasión blanca y sentían que su única salvación era resistir con firmeza «aquí y ahora»; de otro modo, estarían condenados al exterminio. Las advertencias de Nube Roja demostrarían ser clarividentes: la última mitad de la década de 1860 supuso un punto de inflexión psicológico en las relaciones entre blancos e indios en la sección central del país. El primer colonialismo europeo había provocado no solo la destrucción de los pueblos nativos, sino también una veneración paternalista —influenciada en parte por James Fenimore Cooper— hacia las culturas de los «Nobles Salvajes […] con un destino decretado por un gobierno federal sin corazón, cuya política deliberada era matar a tantos como fuera posible en guerras innecesarias»6.

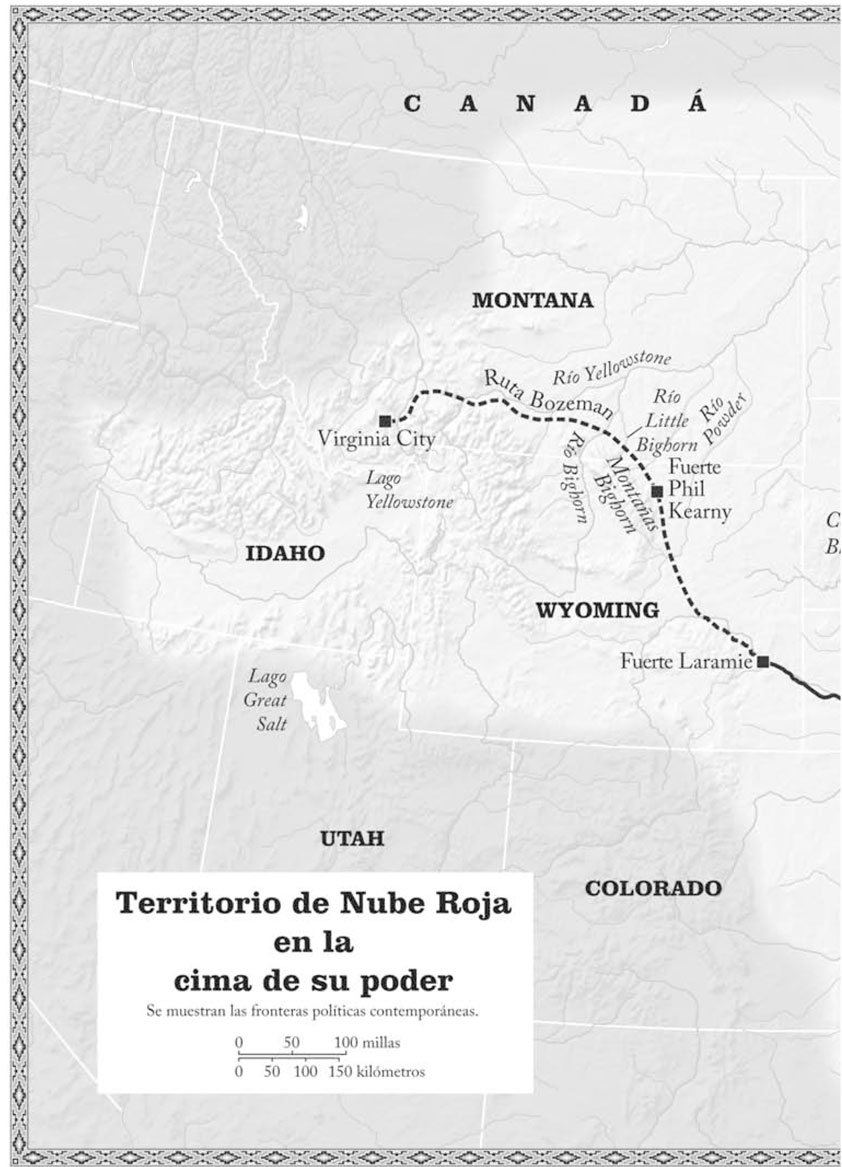

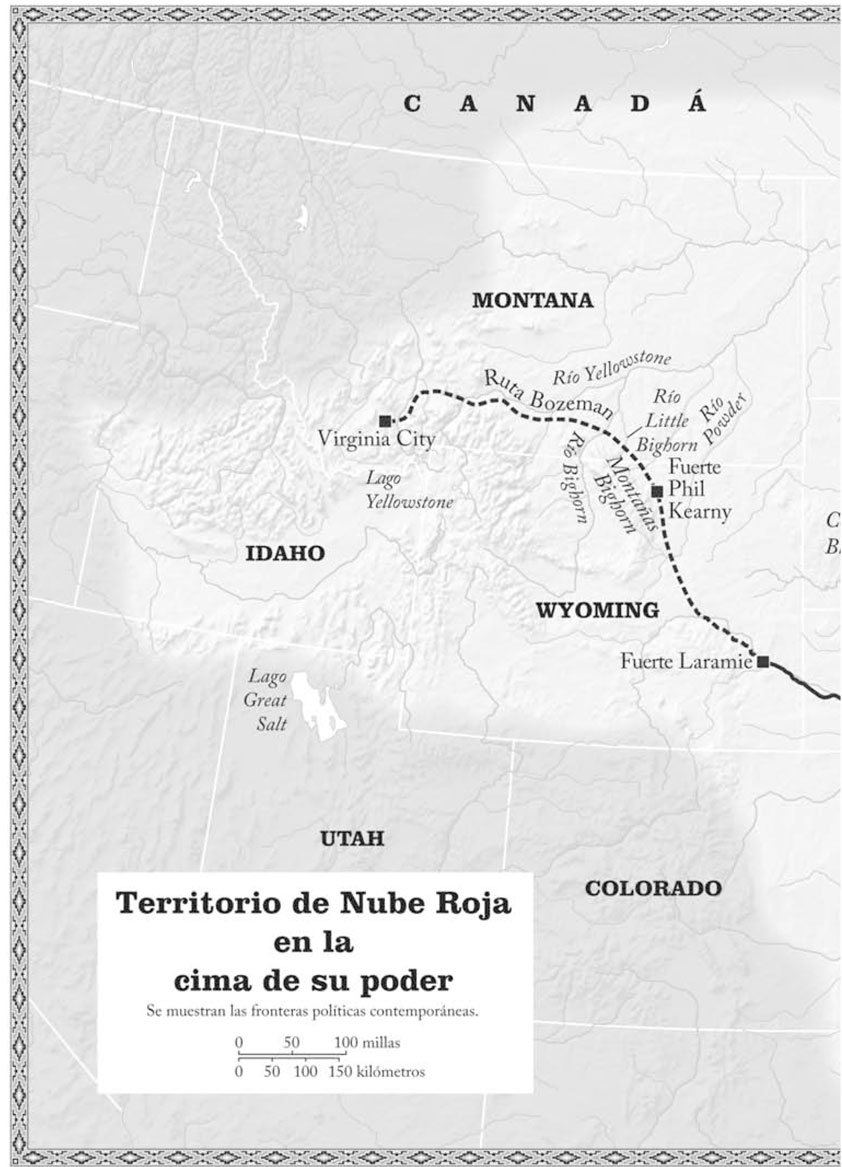

Sin embargo, el romanticismo de Cooper había quedado para entonces en un mero recuerdo borroso que unos Estados Unidos recién fortalecidos empezaban a sustituir en la posguerra por la concepción del «destino manifiesto».7 Las viejas actitudes se estaban reconfigurando con una claridad cruel, sobre todo entre los habitantes del Oeste. Incluso blancos que habían considerado en otros tiempos a los indios como el equivalente a unos niños caprichosos —naifs como los campesinos ingleses de Thomas Gainsborough, a quienes había que «civilizar» a base de biblias y arados— empezaban a verlos ya como a una raza infrahumana que la ola del progreso debía exterminar o recluir en reservas. En el verano de 1866, Estados Unidos había roto el débil tratado del año anterior y había construido tres fuertes a lo largo de los ochocientos sesenta kilómetros de la ruta Bozeman, que atravesaba la rica cuenca del río Powder: una zona delineada por el río Platte al sur, las Bighorns al oeste y el salvaje río Yellowstone al norte y, en el este, las sagradas colinas Black, que los sioux llamaban Pahá Sápa o «El Corazón de Todo lo Existente».

Por otro lado, los políticos de Washington se vieron azuzados por una motivación mucho más inmediata para lo que los periódicos pronto llamarían la «Guerra de Nube Roja». Cuatro años antes, en 1862, se había descubierto oro en grandes cantidades en los cañones montañosos y escarpados del oeste de Montana, un oro necesario entonces para financiar la Reconstrucción8 y saldar el interés desbordado de la deuda nacional. Casi media década de guerra civil había dejado a la Unión al borde de la bancarrota, y el Gobierno dependía de los miles de buscadores de oro en placeres y bateas que ya habían emprendido su camino a los núcleos prósperos de cabañas de la Fourteen-Mile City, una quebrada de veintidós kilómetros situada en Montana, recorriendo una ruta sinuosa que bordeaba el flanco oeste del territorio de las Bighorn y los sioux. No obstante, el camino más directo a los campos de oro atravesaba de pleno la tierra de Nube Roja, tierra cedida a su pueblo en virtud de un tratado.

Pequeñas caravanas de mineros y emigrantes habían empezado ya a recorrer su camino por estas tierras, pioneros de piel curtida a quienes no interesaban ni los tratados estadounidenses ni las tradiciones indias. Viéndose ante ataques persistentes, no disimulaban su desprecio hacia las leyes que les bloqueaban el paso. La mano dorada de Frank Elliott habló por muchos de ellos cuando escribió a su padre en el Este: «Van a hacer morder el polvo a más de un pobre hombre blanco, pues no perdonan ni a mujeres ni a niños. Hay que hacer algo de inmediato. Le confieso que nos estamos volviendo hostiles. Hay que darles un escarmiento a los indios, y vamos a hacer lo posible para que sea el mejor de los escarmientos».9 A los oficiales federales les temblaban las manos ante esas actitudes y afirmaban que les faltaba la fuerza militar suficiente para controlar a los intrusos blancos. De cualquier forma, pocos políticos deseaban hacer de verdad tal cosa. Como resultado, la línea fronteriza que existía sobre el papel de los tratados había quedado por completo borrada sobre el terreno.

Esta enorme presión generó tensiones desde las tabernas hasta los parlamentos y obligó al general del Ejército Ulysses S. Grant a enviar tropas para reabrir la ruta Bozeman. El camino para caravanas —cuyos surcos siguen siendo visibles en algunos puntos—lo habían abierto en 1863 los aventureros John Bozeman y John Jacobs, y seguía la trayectoria de antiguas rutas de búfalos e indios. Se desviaba al norte en el noroeste desde la longeva ruta de Oregón y atravesaba directamente el corazón de los sagrados terrenos indios de caza, rebosantes de urogallos grandes, urogallos comunes y codornices, lobos y osos pardos, y grandes manadas de uapitíes, venados y berrendos. La tierra era copiosa para las tribus. Pero, por encima de todo, se trataba de uno de los últimos reductos de la gran manada norteña del búfalo sagrado, que migraba en millones por ese territorio. Era por el búfalo —el animal en sí y lo que representaba para la cultura india— por lo que luchaba Nube Roja. Y ningún estadista ni soldado estadounidense había contado con la astucia y el sílex del elusivo jefe sioux a la hora de defender la cultura de su pueblo. Transcurridos solo unos meses, durante el verano y el otoño de 1866, Nube Roja había demostrado estar al mismo nivel que los grandes estrategas de guerrillas de la historia.

Literalmente desde que los primeros emigrantes europeos pusieran pie en las fatídicas orillas del Nuevo Mundo,10 blancos e indios habían estado enzarzados en un combate sangriento, unilateral y casi constante. Cuatro siglos de estas guerras de conquista se habían combinado con la hambruna y la enfermedad para provocar la reubicación, cuando no la extinción, de probablemente la mitad de la población precolombina de América del Norte. Huidos o acorralados en tierra hostil estaban los pequots y los cheroquis, los iroqueses y los choctaws, los delawares y los seminoles, y los hurones y los shawnees. Salvo pocas excepciones, a los recién llegados les resultó relativamente fácil provocar dicha situación, tanto que, a mediados del siglo XIX, se había desarrollado una leve complacencia hacia la lucha contra los indios. Esa arrogancia se vio exacerbada por la época posterior a la Guerra de Secesión. Tal y como afirma el historiador Christopher Morton: «Imaginemos que a unos soldados que acababan de derrotar a Stonewall Jackson, a J. E. B. Stuart y al gran Robert E. Lee los envían al Oeste. Se les explica que van a ver aquí y allá a unos cuantos indios. Desaliñados. Piojosos. Arcos y flechas contra rifles. Por supuesto, no tienen ni idea de dónde se están metiendo».11

Así, desde el estallido de la Guerra de Nube Roja, los comandantes de campaña del Ejército de EE. UU. no supieron reconocer que este era un conflicto indio de otra índole. Pese a su crueldad histórica, las tribus siempre habían carecido de planificación a largo plazo, y su habitual rechazo a aprovechar una ventaja militar las había llevado finalmente a la derrota y a la subyugación. Sin embargo, en palabras de la historiadora Grace Raymond Hebard, en esta ocasión se trataba de una campaña militar liderada por «un jefe estratégico que estaba aprendiendo a analizar las victorias, un arte hasta el momento desconocido para los pieles rojas».12 No resultaba extraño que Nube Roja confundiese a sus perseguidores planeando y ejecutando ataques simultáneos a caravanas civiles y columnas militares de avituallamiento separadas por cientos de kilómetros. Ni tampoco tenía Nube Roja miedo a enfrentarse a soldados estadounidenses —ni a sus atronadores obuses de montaña, «el arma que dispara dos veces»— situándose a tiro de piedra de sus estacadas aisladas.

Los guerreros sioux se acercaban arrastrándose boca abajo entre orzagas y salvia blanca a pocos metros de los centinelas apostados en torres de vigía, antes de dispararles y hacerles caer de sus puestos; soldados destinados a cazar, recoger agua y cortar leña se veían asediados casi a diario por lluvias de flechas disparadas desde riberas escarpadas y cañadas ocultas; los correos a caballo simplemente desaparecían en el vacío de la pradera ondulada con una frecuencia alarmante.13 Era como un juego mortal, y así, poco a poco, el grueso del Segundo Batallón del Regimiento de Infantería n.º 18 de EE. UU., emplazado en el fuerte Phil Kearny con pocos hombres y muchas armas, quedó mermado. La caballería de la Compañía C cabalgaba en su rescate.

El batallón de infantería —ocho compañías de unos cien hombres cada una, repartidas en tres fuertes a lo largo de la ruta Bozeman— estaba bajo el mando del coronel Henry Beebee Carrington, de cuarenta y dos años, un ciudadano del medio oeste con vínculos políticos que, tras cuatro sangrientos años de guerra civil, nunca había disparado un arma con ira. El porte encorvado y el pelo cano delataban los vestigios de una juventud enfermiza; sus ojos legañosos de cuencas hundidas parecían estar llorando constantemente; Nube Roja y los indios de las Llanuras habían terminado refiriéndose a él de forma irrisoria como el «Pequeño Jefe Blanco». Carrington había elegido el fuerte Phil Kearny en Wyoming como su cuartel general, situado más o menos a medio camino entre la estación de Reno, noventa y seis kilómetros al sur, y el Fuerte C. F. Smith, ciento cuarenta y cinco kilómetros más al noroeste, al otro lado de la frontera de Montana. El coronel había iniciado la construcción del puesto en julio de 1866 y, durante los seis primeros meses de existencia del recinto, registró más de cincuenta «muestras de hostilidad», con el resultado de ciento cincuenta y cuatro soldados, exploradores, colonos y mineros muertos, y ochocientas cabezas de ganado incautadas. La impotencia de Carrington frente a este acoso insidioso a la par que mortal —«Apenas hay un día o una noche en que no intenten robar reses o sorprender a los piquetes»14 era el tono normal usado en sus despachos suplicantes— supuso solicitudes constantes de más soldados, mejores monturas y rifles modernos de retrocarga para sustituir las armas de avancarga, engorrosas y anticuadas, de su tropa. Por diversos motivos, esas peticiones solían caer en saco roto.

Aun así, y sorprendentemente, ni en sus informes oficiales ni en sus diarios personales, Carrington dejó mucha constancia de los devastadores estragos psicológicos que la guerra contra los indios estaba causando en sus tropas. La sorprendente capacidad de los nativos para ejercer la crueldad no se parecía a nada que hubieran vivido nunca los blancos. Los indios de las Llanuras habían pulido su ética bélica durante siglos, y su lógica marcial no era solo bastante sencilla, sino aceptada por todas las tribus sin cuestionamiento: no se pide clemencia, no se da clemencia; a todo enemigo, la muerte, y cuanto más lenta y atroz, mejor. Un cuervo, pawnee, cheyene, shoshone o sioux derrotado que no muriese de inmediato en la batalla sufriría tormentos inimaginables mientras pudiese soportar el dolor. Mujeres de todas las edades eran torturadas hasta morir, no sin antes ser violadas, salvo que fueran lo bastante jóvenes como para violarlas y luego conservarlas como esclavas cautivas o rehenes que intercambiar por dijes, whisky o armas. Los bebés que lloraban suponían una carga para el camino, así que los mataban sumariamente con lanzas o clavas, o golpeándoles el blando cráneo contra rocas o árboles para no desperdiciar flechas. En ocasiones, a fin de reponer el acervo genético (sobre todo, después de que las tribus se percatasen del valor de los rehenes blancos), salvaban a preadolescentes de ambos sexos de la ejecución, si bien no de un trato inmisericorde. No era más que la forma de vida y de muerte de los indios: vae victis, calamidad para el vencido. Y todos esperaban recibir un trato similar en caso de caer. Sin embargo, se trataba de algo incomprensiblemente inmoral para los soldados angloeuropeos y los colonos, para quienes los recuerdos del Coliseo romano, las barbaridades de las Cruzadas y las mazmorras de la Inquisición habían desaparecido hacía mucho.

Incluso los veteranos más curtidos de Carrington, cuyo acero se había forjado en la carnicería de la Guerra de Secesión, se ponían literalmente enfermos ante lo que los periódicos de Nueva York o San Francisco denominaban eufemísticamente «atrocidades» indias y, en el caso de las mujeres, «depredaciones». A los blancos capturados les cortaban las cabelleras, les arrancaban la piel y los asaban vivos en las hogueras de sus campamentos, y los dejaban gritando en agonía mientras los indios aullaban y danzaban en torno a ellos, como Aquiles con los ojos inyectados en sangre celebrando la caída de Héctor. A los hombres les cortaban los penes a machetazos y se los metían hasta la garganta, y a las mujeres las azotaban con fustas de piel de ciervo mientras las violaban en grupo. Después, les rebanaban los pechos, las vaginas e incluso los vientres embarazados y los disponían sobre la hierba del búfalo. Las patrullas de Carrington solían salir al rescate, pero casi siempre llegaban demasiado tarde y encontraban a víctimas a las que les habían sacado los ojos y habían dejado tiradas en rocas, o los cadáveres quemados de hombres y mujeres atados entre sí por las entrañas humeantes que les habían arrancado estando aún conscientes. Los indios, habituados a este comportamiento torturador, luchaban por supuesto entre ellos hasta el último aliento. A los blancos, al principio, les asombró su persistencia, y muchos de los soldados del Regimiento de Infantería n.º 18 habían pactado extraoficialmente desde hacía tiempo no dejarse capturar nunca con vida.

Al capitán Fetterman, el héroe implacable de la Guerra de Secesión que se adaptaba a todo, se le encargó poner fin a esa distopía hobbesiana. El Estado Mayor General del Ejército consideraba a Fetterman miembro de una nueva estirpe de soldados destinados a luchar contra los indios y, como tal, el capitán llevó al fuerte Phil Kearny la orden de instalarse como segundo al mando de Carrington, su antiguo comandante de regimiento. Las instrucciones finales que recibió antes de salir de Omaha fueron sucintas: «La guerra contra los indios en el territorio del río Powder puede terminarse de una vez por todas y con éxito si nos enfrascamos en una batalla abierta contra los indígenas durante el invierno».15 Tales órdenes ponían de relieve la postura manifiesta del Ministerio de Defensa de que las campañas previas contra Nube Roja, si es que se las podía denominar así, habían llegado a un punto muerto a causa de una mezcla de incompetencia y aversión a combatir con frío por parte de los comandantes de campaña estadounidenses. A decir verdad, incluso los recién llegados a la frontera como Carrington aprendían rápido que emprender persecuciones con caballos, infantería, caravanas y vituallas que se atascaban continuamente en la nieve profunda resultaba inútil. Pero los generales del Este, que habían dirigido la mayoría de sus avances durante la Guerra de Secesión en el Sur, no conocían el clima de las Llanuras, y Washington esperaba que el Ejército drenara ese pantano occidental empapado en sangre.

En el verano de 1866, el nuevo comandante de la División militar de Missouri, el general William Tecumseh Sherman, llevó a cabo dos largas visitas de inspección por sus amplias defensas occidentales. En el camino, se convenció aún más de que el fracaso de sus tropas a la hora de atrapar o matar a Nube Roja se derivaba de la reticencia a responder al salvajismo con salvajismo. Sherman, arrugado por sus cuarenta y seis años, ya era un experto en la miseria humana y no albergaba ilusión alguna de que la paz entre blancos y pieles rojas fuera un objetivo alcanzable. Con su usual manera brusca de ver las cosas, consideraba que había que matar a todos los indios sin excepción o confinarlos en reservas delimitadas por el Ejército. Tenía las miras puestas en el ferrocarril transcontinental (cuyas vías ya se extendían ciento sesenta kilómetros al oeste de Omaha) y sus juicios genocidas eran sucintos. «No vamos a dejar que unos pocos indios ladrones y andrajosos frenen y detengan el progreso —escribió a su antiguo comandante, el general Grant—. Tenemos que actuar con ánimo serio y vengativo contra los sioux, incluso hasta lograr su exterminio: hombres, mujeres y niños».16

Sherman era consciente de que la destrucción gradual de las tribus del Este había sido un proceso de siglos y que, hasta cierto punto, aún continuaba. Entendía además que esa erradicación lenta y sistemática no funcionaría en un Oeste rebosante de recursos naturales que Estados Unidos necesitaba de inmediato. La cruda frontera que le habían encargado domar era demasiado extensa y, en sus visitas de inspección, pasó días largos y rudos subido a la montura en (lo que a él le parecían) viajes de ida y vuelta a la Creación. Allí por donde había cabalgado, se había sentido como un visitante, o peor, como un intruso, a causa de los guerreros indios que seguían cada uno de sus movimientos alejados del alcance de los rifles, sobre las colinas, entre barrancos y en lechos de arroyos alcalinos. Al final, durante una breve escala de dos días en el Fuerte Kearney de Nebraska,17 Carrington le aclaró, sin ironía aparente, que: «Lo que usted ha recorrido, mi general, es solo una parte del territorio de Nube Roja»18.

Dicho comentario llamó la atención de Sherman. ¿El territorio de Nube Roja? Durante los cuatro últimos años, y en palabras del presidente Lincoln, muchos hombres buenos se habían entregado hasta las últimas consecuencias para conservar la Unión. ¿Y un bárbaro consideraba esa tierra «su territorio»? De cualquier modo, las palabras elegidas por Carrington eran otro ejemplo más de la división cultural entre blancos y pieles rojas. Nube Roja no consideraba que el territorio del río Powder fuese «su territorio», en el sentido que le daban los estadounidenses a esas palabras, más de lo que podía creer que le pertenecían la luna y las estrellas. A lo sumo, estaba luchando por conservar un territorio que el Wakan Tanka, el Gran Espíritu, había provisto para uso de los indios. El hecho de que Washington se hubiese dignado cederle a su tribu el derecho de ocupar esas tierras en una sucesión de tratados y «pactos de amistad» que databan de 1825 no era más que una muestra de lo confusos que estaban esos blancos con respecto al gran esquema del universo. Al contrario que los conciliadores líderes indios que un año antes se mostraron dispuestos a cesar las hostilidades a cambio de «protección» y «derechos comerciales», Nube Roja estaba librando una guerra para detener la intromisión cada vez mayor de los blancos en tierras de caza sioux: nada más, y nada menos.

A Sherman se le escapaba la simplicidad de este propósito tantas veces explicitado. El general era un maniaco-depresivo cuya enfermedad mental lo había obligado a retirarse temporalmente del mando en las primeras fases de la Guerra de Secesión, retiro que, al descubrirlo los servicios de noticias, dio pie al titular «El general William T. Sherman está loco». En aquellos momentos, lo que sacaba a la luz sus terribles demonios interiores era una tribu cortacabelleras y torturadora de «salvajes» a la que sus tropas ni siquiera podían encontrar, y mucho menos matar. Su frágil ego sufrió un nuevo revés cuando, durante una escala en el fuerte Laramie, un oficial sacó un mapa primitivo en el que se mostraba todo el territorio que Nube Roja y los sioux del oeste se habían asegurado durante las dos décadas anteriores. Aquella extensión casi inexplorada de bosques vírgenes, praderas ondulantes, cumbres planas bañadas por el sol, cimas nubladas y lagos glaciares color azul hielo ocupaba más de un millón de kilómetros cuadrados, extendiéndose al sur desde la frontera canadiense hacia Colorado y Nebraska, y al oeste desde la frontera de Minnesota hasta el lago Great Salt de Utah. La atravesaban más de una docena de ríos principales e incontables arroyos y corrientes que procedían de las Rocosas o las colinas Black, y era el hogar de multitud de tribus que los sioux habían conquistado o reducido al estatus de vasallos.

En total, ese territorio cruel y misterioso de horizontes lejanos representaba una quinta parte de lo que algún día conformaría los contiguos Estados Unidos. Ninguna tribu había reinado antes ni lo haría después sobre tal extensión de terreno abierto. Fue al poco de ver el mapa cuando Sherman ordenó a sus subordinados en Omaha poner esa casa en orden. Ellos, a su vez, convocaron al capitán Fetterman. La elección era obvia.

Aunque el coronel Carrington había sido el comandante nominal del Regimiento n.º 18 de Ohio durante la guerra, era el robusto Fetterman quien se había ganado los honores de batalla y los ascensos sobre el terreno de la unidad. Se trataba de un hombre enigmático, con patillas crespas de vello negro y una mirada fulminante y ardiente que contradecían su sociabilidad grácil y refinada, y además tenía una valentía incuestionable. Lo habían condecorado por su liderazgo durante el asalto de Corinth, en el «medio acre del infierno» del río Stones y en el feroz sitio de Atlanta.19 Fetterman era además un oficial que inspiraba lealtad permanente entre sus tropas. Carrington, por el contrario, llevaba la administración en el corazón y era consciente desde luego de las sarcásticas comparaciones con Fetterman que murmuraban tanto sus superiores como sus apasionados oficiales subalternos. «Pocos llegaron [al fuerte Phil Kearny] desde Omaha o Laramie libres de prejuicios, sin la convicción de que yo no hacía lo suficiente por luchar»20, testificaría después ante una comisión del Congreso que investigó los fallos en la Guerra de Nube Roja. Por muy confiados que Sherman y sus generales estuviesen en que Fetterman plantaría cara al enemigo, Carrington creía haber aprendido sobradamente bien durante los seis meses que pasó entre los sioux que las estrategias y tácticas de las batallas de Manassas y Bull Run no iban a servir en el Lejano Oeste.

Los indios eran demasiado inteligentes para eso. Pese a las cifras apabullantes del Ejército, la estructura mental tribal de asalto, amago y bloqueo sencillamente no tenía nada que ver con las formaciones en masa y los combates planificados. Carrington veía en Fetterman a un oficial demasiado encantado con lo que un explorador veterano de la frontera menospreciaría como «malditos soldados de cuello almidonado». En vista del resultado final (y gracias también a una potente campaña de popularidad), el criterio de Carrington se consideró la política más sensata hasta bien entrado el siglo XX, mientras que la estrategia de Grant, de Sherman y, sobre todo, de Fetterman se juzgó como deficiente. Pese a sus brillantes registros en la Guerra de Secesión, Fetterman se vería muy pronto vilipendiado por haberse pasado de listo: no era el hombre adecuado para ese destino ni para esa tarea. A posteriori, se diría que tenía pocos conocimientos sobre Nube Roja y aún menos sobre la guerra contra los indios, y la sabiduría popular terminó atribuyendo la caída monumental de Fetterman a su propia arrogancia.

Esta locomotora de contradicciones respecto a la realidad se vería azuzada por las memorias de las sucesivas esposas de Carrington, que exaltaron y exoneraron a su marido a costa de Fetterman. El propio Carrington, que vivió tiempo suficiente en la Edad Dorada21 como para asistir a las celebraciones por el aniversario de la Guerra de Nube Roja, estaba tan ansioso por rehabilitar su imagen pública que tuvo que asumir la responsabilidad de denigrar a su subordinado. Pero si, como suele decirse, la historia la escriben los supervivientes, fueron sobre todo las esposas de Carrington (ayudadas e incitadas por los residuos de la reticencia victoriana a llamar mentirosa a una dama) quienes pintaron a Fetterman como «un estúpido arrogante que condujo ciegamente a sus hombres a la muerte».22

Así las cosas, en aquella primera semana de noviembre de 1866, la misma noche en que el capitán Fetterman y la Compañía C del Segundo Batallón pernoctaban en una quebrada aislada por la nieve, a un día a caballo del fuerte Phil Kearny, miles de hostiles de más de mil ochocientas tiendas sioux, cheyenes y arapahoes se habían reunido casi ciento treinta kilómetros al norte para celebrar un consejo de guerra. Allí, en las orillas arenosas del arroyo Goose, en el punto donde este desembocaba en el congelado río Tongue, Nube Roja congregó a sus sociedades guerreras para concluir sus planes de sacar al hombre blanco del territorio del río Powder y derrotar a los poderosos Estados Unidos en la única guerra que ese país perdería nunca ante un ejército indio. El gran jefe invocó a los espíritus de sus antecesores muertos para entretejer una historia de supervivencia india, de esperanza india, de victoria india. Insistió en que los pieles rojas habían recibido esa tierra de manos del Gran Espíritu, como un derecho natural que había sido suyo siempre y que lo seguiría siendo, en esa vida y en la siguiente. Al terminar su discurso, hablaron otros indios, y se ahogaron los fuegos antes de pasar la pipa y empezar la danza de guerra. Entonces, a través de nebulosas azules de humo de tabaco, Nube Roja se retiró a una tienda de guerreros levantada en un bosquecillo de cedros al borde del río. Allí expuso a sus comandantes de batalla la estrategia para la destrucción final de los intrusos blancos y sus fuertes en el territorio del río Powder.

Y resultó que la historia preconcebida quedó viciada, que Estados Unidos iba a perder una guerra y que el destino del capitán Fetterman y de los soldados del Segundo Batallón del Regimiento de Infantería n.º 18 del Ejército de EE. UU. estaba fijado.

1 La palabra búfalo (que surgió por deformación del término francés boeuf o «buey») se aplicaba a las inmensas manadas de bueyes que vieron por primera vez los tramperos franceses en las Llanuras norteamericanas en torno a 1635. En 1774, estos animales recibieron la clasificación oficial de «bisontes americanos» para distinguirlos taxonómicamente de las especies de búfalos de África y de Asia. Dado que en las praderas del viejo Oeste de EE. UU. al bisonte se le conocía como búfalo, para este libro se ha optado por usar dicho término.

2 Monnett, Where a Hundred Soldiers Were Killed, p. 96.

3 Las notas a pie de página que incluyen referencias bibliográficas siguen un formato abreviado que remite a la sección de bibliografía del final del libro. (N. de la T.)

4 Nube Roja, discurso ante los negociadores del tratado del Gobierno en el fuerte Laramie, junio de 1865.

5 Ibíd.

6 Billington, Land of Savagery, Land of Promise, p. 129.

7 Doctrina que empezó a implantarse en Estados Unidos hacia la mitad del siglo XIX según la cual, de conformidad con el estado natural de las cosas, el país debía extenderse hacia el oeste y hacia el sur y abarcar todo el continente. (N. de la T.)

8 Periodo de la historia de Estados Unidos posterior a la Guerra de Secesión (entre 1865 y 1877 aproximadamente), durante el que el país se centró en reorganizar la nación en todos los sentidos (social, político, material) y en solucionar los problemas derivados del conflicto bélico. (N. de la T.)

9 Carta de Frank Elliott a su padre, mayo de 1867, documentos de Frank Elliott.

10 El 21 de abril de 1607, el capitán Christopher Newport llevó a unos veinte de los primeros colonos permanentes ingleses a la costa, cerca de lo que luego sería la colonia de Jamestown (Virginia). Pasaron casi ocho horas de exploración sin ver a ningún otro ser humano. De vuelta al bote que los había conducido a la orilla, cayeron en una emboscada y dos hombres sufrieron heridas de flecha. El incidente se describe en la página 135 de un libro publicado por el coronel Matthew Moten, Between War and Peace.

11 Entrevista a Christopher Morton.

12 Hebard y Brininstool, The Bozeman Trail, vol. 2, p. 121.

13 F. Carrington, My Army Life and the Fort Phil Kearny Massacre, p. 214.

14 Carta escrita por Henry Beebee Carrington, 30 de julio de 1866, documentos de Henry B. Carrington.

15 National Archives and Records Administration, carta escrita por el general Philip St. George Cooke.

16 Documentos del general William T. Sherman, Universidad de Notre Dame.

17 El fuerte Kearney, en la zona centro-sur de Nebraska, debe su nombre a un héroe de la guerra entre EE. UU. y México, el general Stephen W. Kearny. El apellido del general empezó a aparecer mal escrito (con una E de más) en tantos documentos oficiales del Gobierno que terminó imponiéndose esa grafía, «Kearney». El fuerte Phil Kearny, en la ruta Bozeman de Wyoming, recibe el nombre del general de la Guerra de Secesión Philip Kearny, sobrino de Stephen Kearny.

18 Documentos del general William T. Sherman, Universidad de Notre Dame.

19 Ministerio de Defensa de EE. UU., The War of the Rebellion, registro oficial, serie 1, vol. 38, parte 1, pp. 94, 527, 586-588.

20 Indian Hostilities, documento ejecutivo n.º 33, p. 1.

21 La «Gilded Age» de Estados Unidos corresponde al periodo posterior a la Guerra de Secesión y a la Reconstrucción (entre las décadas de 1870 y 1890), durante el cual el país experimentó una gran expansión económica, aunque la riqueza se concentró en una pequeña parte de la población y eso generó al mismo tiempo una grave situación de pobreza y desigualdad. (N. de la T.)

22 Smith, Give Me Eighty Men, p. 198.