John Berger

Sehen

Das Bild der Welt in der Bilderwelt

Aus dem Englischen von Axel Schenck

FISCHER E-Books

Unter Mitarbeit von Sven Blomberg, Chris Fox, Michael Dibb, Richard Hollis

John Berger, 1926 in London geboren, arbeitete nach dem Kunststudium als Zeichenlehrer und Maler und lebte in einem Bergdorf der Haute Savoie. Er schrieb Filmdrehbücher für Alain Tanner und machte sich vor allem als Kunstkritiker einen Namen. Mit dem Roman ›Auf dem Weg zur Hochzeit‹ und seiner Trilogie über das Leben der Bauern in den französischen Alpen (›SauErde‹, ›Spiel mir ein Lied‹, ›Flieder und Flagge‹) gelang ihm auch in Deutschland der Durchbruch. John Berger starb Anfang Januar 2017 in der Nähe von Paris.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Ein Mann tritt vor das Gemälde ›Venus und Mars‹ von Sandro Botticelli, nimmt ein Teppichmesser zur Hand und schneidet den Kopf der Venus aus der Leinwand. Mit dieser Szene beginnt die von John Berger und Michael Dibb 1972 für die BBC produzierte Fernsehserie ›Sehen. Das Bild der Welt in der Bilderwelt‹, auf der das gleichnamige Buch basiert.

Sehen setzt sich mit der Art auseinander, wie wir Bilder betrachten, manipulieren und durch sie manipuliert werden. Denn das Sehen von Bildern muss immer wieder aufs Neue erlernt werden. Ob als mechanische Reproduktion alter Meister oder als inszeniertes Zitat in der Werbung: Bilder von den Insignien der Macht, von Frauenkörpern oder begehrenswerten Dingen sind heute allgegenwärtig. Und damit auch die unterschwelligen Botschaften, die durch sie täglich auf uns einwirken. Indem er die sakralen Aura auflöste, in der die akademische Kunstbetrachtung und -vermittlung der Nachkriegszeit die alten Meister zu inszenieren pflegten, ebnete Bergers radikaler Neuansatz den Weg für einen von Bildungsdünkel befreiten, unmittelbaren Zugang zur Kunst.

Bergers revolutionäres Buch, das im englischsprachigen Raum neben Marshall McLuhans ›Understanding Media‹ als Standardwerk gilt, hat bis heute nichts von seiner Unmittelbarkeit eingebüßt. Der Appel, den er den Betrachtern und Lesern auf der letzten Seite seines Buches zuruft, gilt auch heute noch uneingeschränkt: „Muss vom Leser fortgeführt werden…“

Neuausgabe

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 1972 unter dem Titel ›Ways of Seeing‹ bei Penguin Books Ltd., London

© Penguin Books Ltd, London

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Satz: CPI books GmbH, Leck

Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-596-03677-6

Satz: CPI books GmbH, Leck

Covergestaltung:hißmann, heilmann, hamburg

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403819-3

Seymour Slive: ›Frans Hals‹. London 1967.

Dieses Zitat stammt aus einem 1923 geschriebenen Artikel von Dsiga Wertow, dem revolutionären sowjetischen Dokumentarfilmregisseur.

Vorbereitende Zeichnung auf starkem Papier im Format des geplanten Werkes, zumeist eines Freskos (Anm. d. Übers.).

Cl. Lévi-Strauss: ›Primitive und Zivilisierte‹, Zürich 1972.

Kenneth Clark: ›Landschaft wird Kunst‹, London, Köln 1962.

Wir – John Berger, Sven Blomberg, Chris Fox, Michael Dibb und Richard Hollis – sind für dieses Buch gemeinsam verantwortlich. Wir haben versucht, einige Gedanken aus der Fernsehserie der BBC ›Ways of Seeing‹ weiterzuführen und zu präzisieren. Diese Gedanken haben nicht nur den Gegenstand unserer Darstellung beeinflusst, sondern auch die Art, wie wir diesen Gegenstand darstellen wollen. Die Form beziehungsweise die Aufmachung des Buches hat also ebenso viel mit unserer Absicht und unseren Zielen zu tun wie die im Buch vorgebrachte Argumentation.

Das Buch besteht aus sieben Kapiteln, die in beliebiger Reihenfolge gelesen werden können. Vier Kapitel bestehen aus Text und Bildern, drei nur aus Bildern. Diese reinen Bildkapitel (über die Art, Frauen zu sehen und über verschiedene, sich widersprechende Aspekte der Tradition der Ölmalerei) sollen ebenso viele Fragen auslösen wie die geschriebenen. Manchmal haben wir in den Bildkapiteln auf alle Informationen über die reproduzierten Bilder verzichtet, weil wir meinten, dass sie von den angeführten (Bild-)Argumenten ablenken könnten. Selbstverständlich befinden sich diese Informationen im Abbildungsverzeichnis am Ende des Buches.

Keines der Kapitel nimmt für sich in Anspruch, mehr als nur bestimmte Aspekte des jeweiligen Themas zu behandeln; insbesondere sind das natürlich solche Aspekte, die ein modernes historisches Bewusstsein hervortreten lässt. Unser oberstes Ziel war es, einen Prozess des Fragens in Gang zu setzen.

Sehen kommt vor Sprechen. Kinder sehen und erkennen, bevor sie sprechen können.

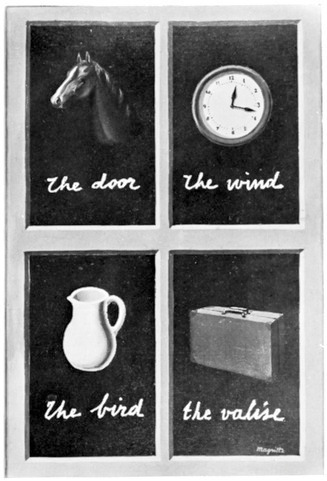

Auch in einem umfassenderen Sinn kommt das Sehen vor dem Sprechen: Durch das Sehen bestimmen wir unseren Platz in der Umwelt, die sich mit Worten wohl beschreiben, nicht aber in ihrer räumlichen Existenz und Vielfalt erfassen lässt. Zwischen dem, was wir sehen, und dem, was wir wissen, herrscht keine feststehende Beziehung. Jeden Abend können wir die Sonne untergehen sehen. Obwohl wir wissen, dass der Grund für diesen Vorgang die Drehung der Erde (und nicht der Sonne) ist, kann diese physikalische Erklärung niemals ganz dem Augenschein entsprechen. Der surrealistische Maler Magritte befasste sich mit dieser immer gegenwärtigen Diskrepanz zwischen den Worten und dem Sehen in seinem Gemälde ›Der Schlüssel der Träume‹.

Réne Magerite (1898–1967), ›Der Schlüssel der Träume‹

Die Art unserer Wahrnehmung wird beeinflusst durch unser Wissen beziehungsweise unseren Glauben. Im Mittelalter zum Beispiel, als die Menschen an die reale Existenz der Hölle glaubten, muss der Anblick von Feuer eine andere Bedeutung gehabt haben als heute. Die damalige Vorstellung der Hölle wurde sowohl durch den Anblick des sich bis zur Asche verzehrenden Feuers als auch durch die Erfahrung des Verbrennungsschmerzes geprägt.

Und bei Liebenden kann der Anblick des geliebten Partners von einer Totalität sein, wie sie – für einen begrenzten Zeitraum – nur vom Liebesakt selber, sonst aber weder von Worten noch Umarmungen erreicht wird.

Diese komplexe optische Wahrnehmung, der Worte niemals ganz entsprechen können, ist also mehr als eine mechanische Reaktion auf bestimmte optische Reize. (Davon könnte man lediglich bei dem physischen Sehvorgang auf der Netzhaut des Auges sprechen.) Sehen heißt auch Auswählen. Wir sehen nur das beziehungsweise wir nehmen nur das wahr, was wir betrachten. Diese Auswahl rückt das Gesehene in unseren Bereich. Das muss nicht notwendigerweise der Nahbereich unserer Arme sein. Berührt man etwas, nimmt man dazu eine Beziehung auf. (Schließe deine Augen, gehe im Zimmer herum und erkenne, dass das Tastvermögen einer statischen, eingeschränkten Art des Sehens vergleichbar ist.) Wir sehen niemals nur eine Sache für sich, sondern nehmen vielmehr die Beziehungen zwischen den Dingen und uns wahr. Unser Blick ist ständig aktiv, ständig in Bewegung, richtet sich ständig auf Dinge um uns herum und setzt so fest, was uns jeweils gegenwärtig ist.

Bald nachdem wir sehen können, wird uns bewusst, dass man auch uns sehen kann. Der Blick des anderen verbindet sich mit dem unsrigen und macht es erst so ganz glaubwürdig, dass wir Teil der sichtbaren Welt sind.

Sehen wir beispielsweise einen Berg vor uns, müssen wir davon ausgehen, dass wir auch von dort gesehen werden können. Dieser wechselseitige Charakter des Sehens und Gesehenwerdens ist umfassender als der eines gesprochenen Dialogs, der demzufolge häufig durch den Versuch bestimmt wird, visuelle Wahrnehmung in Sprache zu übertragen, entweder bildlich oder im Wortsinn zu erklären, wie man ›sieht‹, und herauszubekommen, wie andere ›sehen‹.

In diesem Buch wird es um Bilder gehen, die von Menschen hergestellt wurden.

Ein Bild ist eine nachgeschaffene oder reproduzierte Ansicht; es ist eine Erscheinung oder ein Komplex von Erscheinungen, der von Ort und Zeit ihres ursprünglich gegenwärtigen Erscheinens abgelöst und – für Augenblicke oder Jahrhunderte – konserviert wurde. Jedes Bild verkörpert eine bestimmte Art des Sehens, selbst ein fotografisches Bild. Fotos sind eben nicht, wie häufig angenommen wird, lediglich mechanische Aufzeichnungen. Schauen wir uns ein Foto genau an, könnte uns bewusst werden, dass der Fotograf gerade diese Ansicht aus einer unendlich großen Anzahl von Möglichkeiten ausgewählt hat. Das gilt selbst für die meist spontan geknipsten Familienbilder. Die Sicht des Fotografen spiegelt sich unter anderem in der Wahl seines Motivs und Bildausschnitts, während sich die Sicht eines Malers, in dem was er malt oder zeichnet, dokumentiert. Obwohl sich bereits in jedem Bild eine bestimmte Sichtweise manifestiert, hängt unsere Auffassung beziehungsweise unser Verständnis eines Bildes auch von unserer eigenen Art des Sehens ab. (Gaby, zum Beispiel, mag nur eins unter zwanzig anderen Mädchen sein, aus persönlichen Gründen schauen wir aber nur sie an.)

Bilder wurden zuerst hergestellt, um die Erscheinung von etwas Abwesendem zu beschwören. Allmählich merkte man, dass ein Bild das Dargestellte überdauern konnte; es zeigte dann, wie Personen oder Sachen einmal ausgesehen hatten, und damit auch, wie sie von anderen Menschen einmal gesehen wurden. Noch später erkannte man die persönliche Sicht eines Bildautors als selbstverständlichen Bestandteil des von ihm hervorgebrachten Bildes, das so zum Dokument dafür wurde, wie X damals Y gesehen hatte. Hier erweist sich das wachsende Bewusstsein der Individualität, das mit dem wachsenden Geschichtsbewusstsein einherging. Eine genaue Datierung dieser Entwicklung ist kaum möglich; doch sicher war dieses Bewusstsein in Europa seit dem Beginn der Renaissance vorhanden.

Kein anderes Zeugnis, kein Text aus der Vergangenheit vermag wie das Bild eine derart unmittelbare Vorstellung der Welt zu vermitteln, in der andere Menschen zu anderen Zeiten lebten. Bilder sind in dieser Hinsicht genauer und ergiebiger, als Literatur es sein kann. Selbstverständlich soll die Kunst damit nicht lediglich als historisches Quellenmaterial behandelt werden, als Dokument ohne Ausdruckskraft oder schöpferische Qualität; je eigenständiger, schöpferischer das Werk, desto tiefer können wir in die Erfahrung des Sichtbaren durch den Künstler eindringen.

Betrachten wir ein als Kunstwerk präsentiertes Bild, wird unser Sehen durch eine Reihe erlernter Vorstellungen über Kunst beeinflusst, Vorstellungen über

Schönheit

Wahrheit

Genialität

Kultur

Form

Geschmack und so weiter.

Viele dieser Vorstellungen passen nicht mehr in die Welt wie sie ist. (Die Welt-wie-sie-ist ist mehr als ein reines Faktum, sie schließt Bewusstsein ein.) Ohne Übereinstimmung mit der Gegenwart verdunkeln diese Vorstellungen die Vergangenheit und wirken eher mystifizierend als klärend. Die Vergangenheit wartet nicht darauf, entdeckt und als Vergangenheit erkannt zu werden. Die Geschichte stellt sich vielmehr immer als Beziehung einer Gegenwart zu ihrer Vergangenheit her. So führt die Angst vor der Gegenwart konsequenterweise zur Mystifizierung der Vergangenheit. In der Vergangenheit kann man nicht leben; sie ist eine Quelle von Erkenntnissen, aus der wir schöpfen, um zu handeln. Die Mystifikation der Vergangenheit im kulturellen Bereich hat einen doppelten Verlust zur Folge: Die Werke der Kunst werden uns unnötig weit entfernt, und die Vergangenheit bietet uns weniger Erkenntnisse, um sie durch Handeln zu ergänzen.

Wenn wir eine Landschaft ›sehen‹, legen wir unseren Ort in ihr fest. ›Sähen‹ wir die Kunst der Vergangenheit, würden wir unseren Ort in der Geschichte festlegen. Werden wir aber daran gehindert, sie zu sehen, nimmt man uns die Geschichte, die uns gehört. Wer zieht seinen Nutzen aus diesem uns zugefügten Verlust? Die Kunst der Vergangenheit wird mystifiziert, weil eine privilegierte Minderheit bestrebt ist, eine Geschichte zu fingieren, die nachträglich die Rolle der herrschenden Klassen rechtfertigen kann – und diese Rechtfertigung verliert ihren Sinn in moderner Ausdrucksweise. Deshalb wird zwangsläufig mystifiziert.

Ein typisches Beispiel für diese Mystifikation ist eine kürzlich erschienene, zweibändige Arbeit über Frans Hals[1], ein maßgebendes Werk zur Einordnung dieses Malers. Im Rahmen der spezialisierten Kunstgeschichtsschreibung ist es nicht besser oder schlechter als der Durchschnitt.

Frans Hals (1581/85–1666), ›Die Regenten des Altmännerhauses in Haarlem‹

Frans Hals (1581/85–1666), ›Die Regentinnen des Altmännerhauses in Haarlem‹

Die letzten beiden großen Gemälde von Frans Hals waren in offiziellem Auftrag ausgeführte Bildnisse der Regenten und Regentinnen – ehrenamtliche Vorsteher – des Haarlemer Altmännerhauses, eines Altenheims für Arme im Holland des 17. Jahrhunderts. Hals war zu dieser Zeit schon älter als achtzig Jahre und völlig mittellos; den größten Teil seines Lebens hatte er Schulden gehabt. Während des Winters 1664, dem Jahr, in dem er die Bilder begann, erhielt er drei Ladungen Torf von der öffentlichen Wohlfahrt; ohne diese Gabe wäre er erfroren. Vor ihm saßen nun die Repräsentanten dieser öffentlichen Fürsorge, um sich von ihm malen zu lassen.

Der Autor der Monographie referiert diese Fakten und sagt dann ausdrücklich, dass er es für falsch halte, in die Gemälde Kritik an den Dargestellten hineinzuinterpretieren. Nichts deute darauf hin, dass Hals sie mit einem Gefühl von Bitterkeit gemalt habe. Der Autor hält sie jedoch für bemerkenswerte Kunstwerke und erklärt seine Ansicht, wenn er beispielsweise über die Regentinnen schreibt:

»Jede Frau spricht zu uns durch die conditio humana mit gleichem Gewicht. Jede Frau hebt sich mit gleicher Klarheit von der riesigen, dunklen Fläche ab, doch zugleich sind sie miteinander verbunden durch eine feste, rhythmische Ordnung und das gebändigte, diagonale Muster, das von ihren Händen und Köpfen gebildet wird. Feine Abstufungen der tiefen, glühenden Schwärzen tragen bei zu der harmonischen Verschmelzung des Ganzen und bilden einen unvergesslichen Kontrast zu den kraftvollen Weiß- und leuchtenden Fleischtönen, während die befreiten Pinselstriche ein Höchstmaß an Großzügigkeit und Intensität erreichen« (Hervorhebungen J. Berger).

Da die kompositionelle Einheit eines Gemäldes wesentlich zu der Stärke seines bildlichen Ausdrucks beiträgt, ist es durchaus sinnvoll, die Komposition eines Gemäldes zu untersuchen. Aber hier wird über die Komposition geschrieben, als beinhalte und trüge sie die Gefühlslast des Gemäldes. Wendungen wie harmonische Verschmelzung, unvergesslicher Kontrast bis hin zu Höchstmaß an Großzügigkeit und Intensität übertragen die durch das Bild hervorgerufene Emotion von der Ebene der gelebten Erfahrung auf die eines unbeteiligt-unverbindlichen ›Kunstverständnisses‹. Alle Konflikte verschwinden. Man bleibt zurück mit der unwandelbaren ›conditio humana‹ und hält das Gemälde für eine wunderbar gemachte Sache.