rowohlts monographien

begründet von Kurt Kusenberg

herausgegeben von Uwe Naumann

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2017

Copyright © 2004 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages

Das Bildmaterial der Printausgabe ist in diesem E-Book nicht enthalten

Redaktionsassistenz Katrin Finkemeier

Umschlaggestaltung any.way, Hamburg

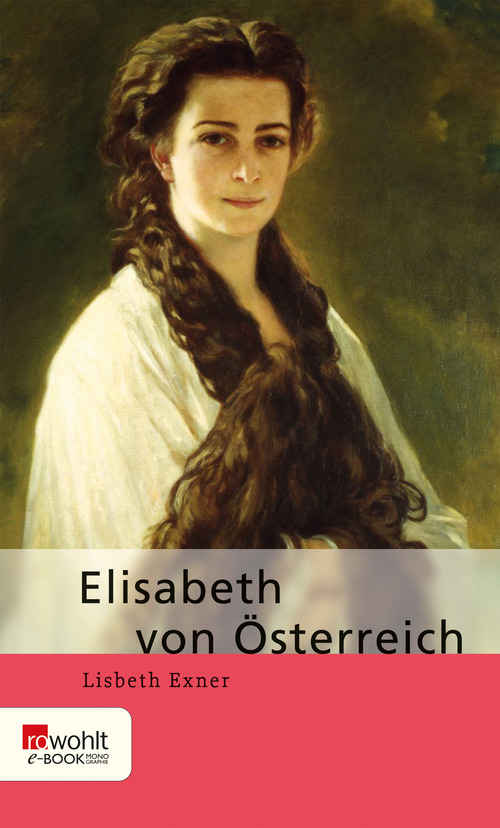

Umschlagabbildung Fürst Thurn und Taxis Museen, Regensburg (Elisabeth im Frisiermantel mit vor der Brust verschlungenen Haaren. Kopie von Eberhard Riegele des 1864 entstandenen Gemäldes von Franz Xaver Winterhalter, 1923)

Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.

Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Satz CPI books GmbH, Leck, Germany

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen

ISBN Printausgabe 978-3-499-50638-3 (2. Auflage 2012)

ISBN E-Book 978-3-644-57502-8

www.rowohlt.de

ISBN 978-3-644-57502-8

Vgl. CC, S. 11f.

Zit. nach Witzleben/Vignau, S. 212

Frank Büttner: Ludwig I. Kunstförderung und Kunstpolitik. In: Schmid/Weigand, S. 324

Vgl. Sexau, S. 13f.

Hyacinth Holland: Maximilian, Herzog in Baiern. In: Allgemeine Deutsche Biographie, 52. Bd. Leipzig 1906, S. 264f.

Novellen von Phantasus. 2 Theile. München 1831; Wanderung nach dem Orient im Jahre 1838 unternommen und skizzirt von dem Herzoge Maximilian in Bayern. München 1839; H.M.B.: Der Fehlschuß. Alpenscene in österreichischer Mundart. [Historisches Aufführungsmaterial 1847ff.]

Die im Druck erschienenen Kompositionen von Herzog Maximilian in Bayern. Ländler, Walzer, Polka, Schottisch, Mazurka, Quadrillen und Märsche für Pianoforte, Zither, Gitarre oder Streichinstrumente, mit einem Werkverzeichnis von Eberhard Köstler und einem Beitrag von Ernst Schuster, hg. von Ernst Schuster. München 1992; Oberbayerische Volkslieder mit ihren Singweisen, gesammelt und hg. von HM. München 1846, 1858, 1988; Posthornklänge für das chromatische Horn, gesammelt von Herzog Maximilian in Bayern. Mit Reisebildern von Carl Stieler. München 1869

AU, S. 3

AU, S. 10

AU, S. 1

Nl Sexau, Ana 346(B.I.5e; Briefe von Ludovika an Max, S. V

AU, S. 10f.

AU, S. 11

AU, S. 13

AU, S. 11

AU, S. 14

AU, S. 1

C, S. 76; zur Zitierweise s. Einleitung der Anmerkungen

PT, S. 312

Vgl. Wallersee 1935, S. 163

PT, S. 249

AU, S. 15

Nl Sexau, Ana 346(B.I.5e; im Original französisch, Übersetzung L.E.

CC, S. 14f., Zitat S. 15

AU, S. 17

Schmid/Weigand, S. 313

Vgl. CC, S. 18f.

Brief an Erzherzog Ludwig, 3.12.1848; zit. nach Holler, S. 196

Vgl. Sexau, S. 44

CC, S. 25

CC, S. 26

Nl Sexau, Ana 346(B.I. 5a, Mappe 2. Richard Sexau kennzeichnete Auslassungen gegenüber dem Original in seiner Abschrift nur mit «…». Diese Schreibweise wurde zur Unterscheidung von Kürzungen, die die Autorin vornahm, übernommen.

AU, S. 15

Nl Sexau, Ana 346(B.I.5e

Zit. nach H, S. 39

Sophie dokumentierte die Geschehnisse in einem Brief an Marie von Sachsen, publiziert in: Reichspost. Unabhängiges Tageblatt für das christliche Volk (Wien), Jg. 41, Nr. 109 vom 22.4.1934, S. 9f.

Zit. nach CC, S. 32

Brief Ludovikas an Auguste von Bayern, 19.8.1853, Nl Sexau, Ana 346(B.I.5e

AU, S. 17

Reichspost a.a.O., S. 10

MV, S. 204

Schnürer, S. 208f.

Schnürer, S. 210

Wien 1842

Vgl. H, S. 50

Amtmann, S. 29

Holler, S. 239

Zit. nach H, S. 72

Zit. nach CC, S. 56

Holler, S. 90

PT, S. 144

Holler, S. 107

Vgl. Gespräch des Historikers Friedjung mit Marie Festetics 1913; zit. nach H, S. 371

Zit. nach H, S. 79f.

MV, S. 137

Tagebuch von Marie Festetics, 1872; zit. nach H, S. 102

Brief an Prinzessin Auguste von Bayern, 22.3.1855, Nl Sexau, Ana 346(B.I.5a, Mappe 2

Brief an Ludovika, 1.2.1867; zit. nach CC, S. 154

Schnürer, S. 256

H, S. 125

PT, S. 349

Schnürer, S. 306

Vogel, S. 109

Brief vom 3.5.1862, Nl Sexau, Ana 346(B.I.5e

Gabriela Christen: Die Bildnisse der Kaiserin Elisabeth. In: Vogel, S. 177–208, Zitat S. 187

Vogel: Die doppelte Haut, S. 222; zur Ballrobe von 1864 vgl. ebd., S. 229ff.

Vogel: Die doppelte Haut, S. 233

Margarete Slezak: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. München 1953, S. 42

C, S. 49

C, S. 63

C, S. 49

PT, S. 303

C, S. 67

In Zusammenhang mit der umfangreichen Fachliteratur sei hier nur auf Bruch und Selvini Palazzoli verwiesen, vgl. Bibliographie 3.3

Vgl. Vandereycken

Vogel, S. 84

Nl Sexau, Ana 346(B.I.5a, Mappe 2

Tagebuch von Marie Festetics, 1882; zit. nach H, S. 174

Zit. nach H, S. 175

Nl Sexau, Ana 346(B.I.5a, Mappe 2

Brief vom 12.7.1865; zit. nach: Ausstellungskatalog 1991, S. 44

Schnürer, S. 348

PT 113

Weissensteiner, S. 145

Zit. nach CC, S. 139f.

Zit. nach CC, S. 141, Hervorhebung auch bei Corti

Nostitz-Rieneck Bd. 1, S. 41, 39

H, S. 230

Nostitz-Rieneck Bd. 1, S. 51

Nostitz-Rieneck Bd. 1, S. 54, 53

Nostitz-Rieneck Bd. 1, S. 55

Nostitz-Rieneck Bd. 1, S. 57f.

Zit. nach CC, S. 160

Vogel: Die doppelte Haut, S. 225

Wertheimer Bd. 1, S. 223

Vgl. CC, S. 126ff.; H, S. 207ff.

H, S. 269

MV, S. 134

MV, S. 87

Brief vom 21.1.1875 aus Ofen, Nl Sexau, Ana 346(B.I.5f

Fischer, S. 51

Friedjung Bd. 1, S. 425

Brief vom 10.8.1870; zit. nach CC, S. 189

Hermann Rumschöttel: Ludwig II. Das Leiden am Reich. In: Schmid/Weigand, S. 348

Vgl. H, S. 306

Tagebuch Festetics; zit. nach H, S. 314

Wallersee 1937, S. 60. Obwohl sie nach ihrer Scheidung von Georg Larisch in zwei weiteren Ehen die Namen Brucks und Meyers trug, blieb Marie als Gräfin Larisch bekannt. Die Erinnerungsbücher veröffentlichte sie unter ihrem Mädchennamen Wallersee bzw. unter dem Doppelnamen Wallersee-Larisch.

Wallersee 1937, S. 62

Wallersee 1937, S. 61

Vogel, S. 100

Wallersee 1937, S. 34f.

Wallersee 1937, S. 88

PT, S. 238

Vogel, S. 24

Vgl. Saathen

PT, S. 211

PT, S. 103

Wallersee 1937, S. 97

Vgl. Vogel, S. 166–171

PT, S. 80

Vgl. CC, S. 225–234

Zit. nach CC, S. 312

PT, S. 82

Vgl. PT, S. 53f. und CC, S. 342f.

PT, S. 56

L. von Heydebrand und der Lasa (Hg.): Die Amazone. Einführung in das Gebiet der edlen Reitkunst für Damen. Leipzig, Berlin [1884], S. 31

Welcome, S. 121

Zit. nach CC, S. 258

Zit. nach CC, S. 271

Sztáray, S. 196

Zit. nach Stadtlaender, S. 49

Vgl. PT, S. 51, 44, 42

C, S. 151

Joseph A. Kruse: «Mir dünkt, dass du dictiertest». Kaiserin Elisabeths Dichter: Heinrich Heine. In: Walther/Lindinger, S. 41–52; Zitat S. 49

Heinrich Heine: Tragödien nebst einem lyrischen Intermezzo; zit. nach: H. Heine: Werke. Bd. 1: Gedichte, ausgewählt und hg. von Christoph Siegrist, Frankfurt a.M. 1968, S. 44; PT, S. 137

Vgl. PT, S. 81f.

PT, S. 76, 77

PT, S. 97

Korfu, 4.11. (1885), Nachlass von Staatsrat Baron Adolf von Braun, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien; zit. nach H, S. 442

PT, S. 102–106

MV, S. 156

Vgl. auch Carmen Sylva, S. 31

Vgl. z.B. Nostitz-Rieneck Bd. 1, S. 188

Hamann 1991

MV, S. 68–69

Vgl. PT, S. 107

MV, S. 79

PT, S. 106–109

Anno Domini …, II., PT, S. 112–115, Zitat S. 114

Vgl. PT, S. 126, 131

Vgl. PT, S. 143ff., 147ff., 161ff., 174ff.; 152f.

MV, S. 121

MV, S. 115

PT, S. 173

Vgl. PT, S. 138f.

PT, S. 143–146; Zitat S. 145

C, S. 55

MV, S. 126; vgl. auch PT, S. 214–216

Vgl. PT, S. 344–359

Vgl. PT, S. 378–383

Vgl. Stephan Oettermann: Zeichen auf der Haut. Hamburg 1994

MV, S. 156

Wallersee 1935, S. 46

PT, S. 18

Zit. nach PT, S. 36

Vgl. PT, S. 291f.

Walther/Lindinger, S. 46

PT, S. 261

Vgl. Rudolf 1998, S. 449

Zu den ornithologischen Schriften vgl. Rudolf 1998, S. 450; zu «Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild», 24 Bde., erschienen 1885–1902, vgl. Rudolf 1998, S. 449

Kronprinz Rudolf: Über die gegenwärtige politische Situation in Österreich. Ein schriftstellerischer Versuch auf dem Gebiete der Inneren Politik. Manuskript. In: Rudolf 1998, S. 55–78

Vgl. Rudolf 1998, S. 451

Vgl. H, S. 529

PT, S. 338

Kronprinz Rudolf: Skizzen aus der österreichischen Politik der letzten Jahre. In: Rudolf 1998, S. 143–177

Rudolf 1998, S. 191–227

Nachlass Friedjung, Gespräch mit Marie Festetics vom 23.3.1909, Stadtbibliothek Wien; zit. nach Hamann 2001, S. 416

Laut Ida Ferenczy, Nl Corti; zit. nach H, S. 547

Vgl. Loschek, Helene Vetsera, Wallersee 1935, 1937

Wallersee 1937, S. 174f.

Vgl. CC, S. 369ff.

Vgl. MV, S. 168

MV, S. 172

MV, S. 197

MV, S. 209

MV, S. 216

Wallersee 1935, S. 45f.

Vogel, S. 154

C, S. 74

Clary-Aldringen, S. 114

MV, S. 285

MV, S. 274

«Pesti Hirlap» vom 10.6.1896; zit. nach CC, S. 424

Nl Corti; zit. nach H, S. 581

Vgl. H, S. 581

Vgl. MV, S. 291

Eisenmenger, S. 77f.

Sztáray, S. 22

Vgl. Cachée, S. 82

Wallersee 1935, S. 46

C, S. 72f.

CC, S. 396

Nostitz-Rieneck Bd. 1, S. 293

Nostitz-Rieneck Bd. 2, S. 328f.

MV, S. 156

MV, S. 304

MV, S. 306

Sztáray, S. 249

Zit. nach Amtmann, S. 223

MV, S. 308

Vgl. Dorfmeister

Vgl. CC, S. 12, 369

Lucheni 1998

Vogel, S. 31

Vgl. Bibliographie 2.3

Vogel, S. 117

Vogel, S. 30

Decsey/Holm

Vgl. Bibliographie 4.1 bis 4.3. Zu den Theaterstücken vgl.: Ursula Storch: Wie in einem Spiegel (Kaiserin Elisabeth als Dramengestalt). In: Walther, S. 111–117. Zu den Filmen vgl. Peter Kraus-Kautzky: Kaiserin Elisabeth im Film. In: Walther, S. 117f.

Cocteau 1950; zit. nach Walther, S. 115

Beckermann, S. 320

Ich, Romy. Tagebuch eines Lebens. Hg. von Renate Seyel. München 2003, S. 176

Österreichisches Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Wien

Széchényi-Bibliothek, Budapest

Schnürer, Nostitz-Rieneck, Weissensteiner, Hamann 1992, Praschl-Bichler 2008

MV

PT

Vgl. Bibliographie 2.2 bis 2.7

Vgl. Jörg Blech: Die Abschaffung der Gesundheit. In: Der Spiegel (Hamburg), Nr. 33/2003 vom 11.8.2003, S. 117

Als schönste Frau Europas begeisterte Elisabeth von Österreich ihre Zeitgenossen, als Vertreterin des Ich-Kults und masochistische Männerphantasien belebende Femme fatale faszinierte sie Vertreter der Décadence. Verkörperte sie in den «Sissi»-Filmen märchenhaft geglückte Emanzipation, so symbolisiert sie als Heldin des Musicals «Elisabeth» selbstverliebte morbide Einsamkeit.

Sensationslüsterne Kolportage ergänzte immer schon die huldigenden Nachrufe und angeblich authentischen Lebensbeschreibungen. Die Anekdoten um die bayerische Prinzessin «Sisi», die Legenden um die wunderschöne und schließlich in Trauer versinkende österreichische Kaiserin und ungarische Königin Elisabeth werden bis heute immer wieder erzählt. Seriöse Biographien hatten und haben es schwer. Denn Elisabeth selbst schirmte ihr Leben ab, verpflichtete alle in ihrer Nähe zu Verschwiegenheit und sorgte dafür, dass große Teile ihres Nachlasses vernichtet wurden. Zugleich schuf sie selbst biographische Mythen. Sie erzählte gerne, ihre Schwiegermutter habe ihr die Kinder weggenommen, sie kontrolliert und ihr sogar den Ehemann Franz Joseph I. entfremdet. Der Kult, den sie mit ihren Haaren und der schmalen Taille trieb, verschaffte ihr nicht nur unter Friseusen, Kammerfrauen, Schneidern und Ärzten einen besonderen Ruf. Für die Nachwelt kreierte Elisabeth sich selbst als Kunstfigur: Mit Fotografierverboten und ihrem Geschick, sich hinter Fächern und Schirmen zu verstecken, sorgte sie dafür, dass sie noch mit sechzig als alterslos-legendäre Schönheit galt. Erst die mit wissenschaftlichem Anspruch geschriebenen Biographien von Egon Cäsar Conte Corti und Brigitte Hamann zeigten, dass Elisabeth intelligent, belesen, sprachenkundig und eine Zeitlang politisch aktiv war.

Diese Monographie soll das Leben der österreichischen Kaiserin jenseits kolportierter Exzentrizitäten und gut gehegter Mythen schildern: von der keineswegs so glücklichen Kindheit über die frühe Heirat bis zu den reglementierten ersten Ehejahren, von der Selbstbefreiung über ihr politisches Engagement für Ungarn bis zur individuellen Selbstverwirklichung als Extremsportlerin und Lyrikerin, von der unstet Europa bereisenden alten Frau, die sich nach dem Selbstmord des Sohnes als Mater dolorosa präsentierte, bis zum Attentat in Genf, das ihr den Tod brachte, den sie sich so wünschte. Elisabeth war eine eigenwillige Persönlichkeit: Sie verweigerte sich den familiären und kaiserlichen Pflichten und schuf sich ihr eigenes Gegenzeremoniell; sie ritt schwierigste Parforcejagden, schrieb, inspiriert von Heinrich Heine, autobiographisch interessante, literarisch epigonale Gedichte und hetzte trotz allem unglücklich und depressiv von einem Ort zum anderen. In ihrer Widersprüchlichkeit konterkariert sie alle Sis(s)i- und Elisabeth-Kultfiguren der letzten hundertfünfzig Jahre.

Herzogin Elisabeth in Bayern wurde am Weihnachtsabend 1837 in München geboren. Laut «Urkunde über die Entbindung» kam sie im Familien-Palais an der Ludwigstraße abends um 10 Uhr 43 zur Welt. Unter Einhaltung des höfischen Zeremoniells betraten kurz darauf die als Zeugen bestimmten Staatsmänner das Zimmer ihrer Mutter. Die Hebamme zeigte den nachströmenden Damen und Herren des Hofs das Neugeborene. Wie Elisabeth später ihrer Lieblingstochter Marie Valerie erzählte, bemühte man sich, die ungewöhnliche Tatsache, dass sie mit einem Zahn geboren wurde, als Glückszeichen zu verstehen: Dass der 24. Dezember 1837 auch ein Sonntag war, sollte diese Zukunftsdeutung stützen.[1] Zwei Tage später, am 26. Dezember, wurde das Mädchen seiner Tante Elise, der späteren Königin Elisabeth von Preußen, zu Ehren auf den Namen Elisabeth Amalie Eugenie getauft. In der Familie wurde Elisabeth von Kindheit an «Sisi» gerufen.

Geburten waren damals in fürstlichen Kreisen genauso wenig Privatsache wie Eheschließungen. So hatten Elisabeths Eltern, Prinzessin Ludovika Wilhelmine von Bayern und Herzog Maximilian Joseph in Bayern, nur auf Veranlassung ihrer Eltern und seines Großvaters geheiratet.

Elisabeths Vater Maximilian Joseph kam am 4. Dezember 1808 in Bamberg als einziges Kind von Herzog Pius August in Bayern und Amalie Luise Prinzessin von Arenberg zur Welt. Pius entstammte wie der bayerische König Maximilian I. Joseph einer Birkenfelder Nebenlinie der Wittelsbacher. Er hatte einen cholerischen Charakter, provozierte oft brutale Schlägereien und wurde 1819 unter Polizeiaufsicht gestellt. Nach dem frühen Tod seiner Frau soll Pius völlig zurückgezogen gelebt haben.

Die Kindheit von Max war geprägt durch die Konflikte zwischen den Eltern und die drakonische Strenge eines Erziehers. Liebe oder Geborgenheit dürfte er auch beim Großvater Wilhelm, der 1799 den erblichen Titel «Herzog in Bayern» erhalten hatte, nicht gefunden haben. Auf Anregung des Großonkels König Max I. Joseph übersiedelte der verstörte und eingeschüchterte Knabe 1817 nach München. Am «Königlichen Erziehungsinstitut für Studirende» gemeinsam mit Gleichaltrigen erzogen und unterrichtet, entwickelte Max sich zu einem aufgeweckten, fröhlichen Jungen. Im Institutsleiter Benedikt Holland dürfte er eine Bezugsperson gefunden haben. So nahm ihn der begabte Pädagoge etwa auch zu privaten Besuchen bei seinem Bruder mit: Von den Fenstern dieser Wohnung aus konnte der Junge auf dem Dultplatz, dem heutigen Maximilianplatz, Vorführungen in den nach oben offenen Zirkuszelten und Kunstreiterbuden verfolgen. Weckte Benedikt Holland zufällig die Zirkusleidenschaft seines herzoglichen Zöglings, so förderte er dessen Liebe zu Musik und Literatur ganz bewusst.

1820 besuchte Amalie Luise ihren Sohn, den sie fast drei Jahre nicht gesehen hatte, für zwei Wochen in München. Als sie im Frühjahr 1823 kurz nach einem zweiten Treffen starb, reagierte Max mit verzweifelter Trauer. Der Großvater Wilhelm bemühte sich sein Leben lang, wie in einem Brief vom 10. April 1823 versprochen, den «erlittenen großen Verlust nach allen meinen Kräften zu ersezen»[2].

Im Oktober 1823 verließ der noch nicht fünfzehnjährige Herzog auf Anordnung des Königs die Schule. Er erhielt in der «Maxburg» eine Wohnung. Neben den standesüblichen militärischen Übungen ging Max seiner Reitpassion und verschiedenen Studien nach. Nach dem Tod des Förderers Max I. Joseph 1825 kam er selbst für seinen Lebensunterhalt auf.

König Ludwig I. profilierte sich schon nach seiner Thronbesteigung als Kulturpolitiker, verlegte die Universität Landshut nach München und verlieh ihr mit der Berufung hervorragender Wissenschaftler Gewicht. Zentrales Medium seiner Politik war aber die Kunst. Ludwig I. verstand sich als Pädagoge: Er konzipierte die Münchener Museen, die Glyptothek wie die Pinakothek, als öffentliche Bildungsstätten; mit architektonischen Großprojekten wie der Walhalla bei Regensburg oder der Bayerischen Ruhmeshalle auf der Theresienwiese wollte er einen Beitrag leisten «zur Schaffung und Festigung eines historisch begründeten dynastischen Bewußtseins wie zu einem regional verankerten Patriotismus»[3].

Max verbanden mit dem mehr als zwanzig Jahre älteren König durchaus gemeinsame Interessen. Wie Ludwig I. betätigte auch er sich später als schriftstellernder Dilettant. Dank der königlichen Bildungsreform konnte der Herzog zahlreiche Vorlesungen an der neuen Universität München besuchen. An Ludwigs städtebaulichem Prestigeprojekt, der prunkvollen Umgestaltung der Schwabinger Landstraße, hatte Max wesentlichen Anteil. Nachdem im Dezember 1827 die von langer Hand geplante Verlobung mit Ludovika, der Halbschwester des Königs, bekannt gegeben worden war, erfolgte 1828 die Grundsteinlegung zu dem von Leo von Klenze erbauten Prachtpalais an der neuen Ludwigstraße. Ludwig I. war freilich dem jungen Verwandten keineswegs so gewogen wie sein Vater. Obwohl Max frei von allen machtpolitischen Ambitionen war – an den Sitzungen der Reichsratskammer nahm er nur pflichtgemäß teil –, wurde er vom Autokraten Ludwig noch vor der Hochzeit in die Schranken verwiesen: Die Herzöge in Bayern sollten nur mehr als «Hoheit» und nicht mehr als «Königliche Hoheit» tituliert werden. Das Attribut «königlich» wurde Max erst 1845 wieder zugestanden.[4]

Herzog Max genoss auch nach seiner Hochzeit am 9. September 1828 in der Tegernseer Schlosskirche ein freies Leben. Um seine im Lauf der Jahre immer größer werdende Familie kümmerte er sich wenig. Emotionale Nähe suchte er in außerehelichen Beziehungen. Mit dem von der Mutter geerbten Vermögen kaufte er die Schlösser und Hofmarken Possenhofen und Garatshausen am Starnberger See. Nach dem Tod von Großvater und Vater 1837 fielen ihm die jährliche Apanage von 250000 Gulden sowie alle Besitzungen und Vermögenswerte zu. Herzog Max durchlief zwar die standesübliche militärische Karriere, 1857 wurde er schließlich General der Kavallerie, erfüllend waren aber diese soldatischen Pflichten wie auch die Verwaltung des Familienvermögens nicht.

Bis Mitte der vierziger Jahre war das Max-Palais an der Ludwigstraße Zentrum des ausgelassenen Münchener Gesellschaftslebens. Der als trinkfest und gesellig bekannte Herzog veranstaltete Feste, Theateraufführungen, Soupers, Bälle und Zirkusaufführungen, bei denen er «auf Prachtexemplaren seines Stalles die ‹Spanische Schule› ritt» oder «riesige Spektakelstücke à la Mazeppa mit wilden Pferden, Jagd- und Parforcereiten, Soldatenscenen mit Belagerungen und Knalleffecten»[5] inszenierte.

Von Jugend an literaturinteressiert, veröffentlichte Herzog Max unter dem Pseudonym Phantasus in den dreißiger Jahren romantisch-phantastische Novellen. Über die nur knapp fünf Wochen nach der Geburt der Tochter Elisabeth angetretene achtmonatige Reise nach Griechenland, Ägypten und ins Heilige Land veröffentlichte er 1839 unter seinem Namen den unprätentiösen Bericht «Wanderung nach dem Orient». 1846 wurde am Münchner Hof- und Nationaltheater (anonym) seine Dialekt-«Alpenscene» «Der Fehlschuß» aufgeführt.[6]

Herzog Max in Bayern betätigte sich aber nicht nur als schriftstellernder Dilettant, erhalten sind auch mehr als sechzig Kompositionen. Unter der Anleitung des Wieners Johann Petzmayer, den er 1837 zu seinem «Kammervirtuosen» ernannte, entwickelte sich Max zu einem populären Zitherspieler, der gerne inkognito in Dorfwirtschaften auftrat. Darüber hinaus bewies der «Zithermaxl», wie er liebevoll genannt wurde, auch als Sammler und Herausgeber Interesse für Volksmusik.[7]

Obwohl es im Lauf der Zeit im Palais an der Ludwigstraße etwas ruhiger wurde, verzichtete der Herzog bis ins Alter nicht auf Unterhaltung. Von 1843 an scharte er um sich eine «Tafelrunde», der er als «König Artus» vorstand: Man speiste, trank, sang, trug Texte vor und hielt Scherzreden. In späteren Jahren sammelte Herzog Max, der bei aller Exaltiertheit auch zu Melancholie neigte, Kunst und betrieb intensive historische Studien: Seine Bibliothek umfasste 27000 Bände. Er starb nach längerer Krankheit am 15. November 1888 in München.

Das Liebste auf der weiten Welt

Ist mir der trauten Zither Spiel,

Ich schätz es mehr als alles Geld

Und kostet’s auch der Mühe viel.

[…]

Drum ist mir wohl bei ihr allein,

Weil sie, die einz’ge, mich versteht

Ich lass’ die Menschen Menschen sein

Und spiel’ auf ihr von früh bis spät.

Herzog Max in Bayern

Die Königstochter Ludovika kam am 30. August 1808 in München zur Welt. Sie war das siebente Kind aus Max I. Josephs zweiter Ehe mit Prinzessin Caroline von Baden und Hochberg. Die Königin legte Wert auf nüchterne Disziplin: «[…] ‹une princesse prend le mari, qu’on lui donne›, hiess es nach damaliger Anschauung, daher musste alles, was nach Romantik und Sentimentalität schmeckte, von den jungen Mädchen ferngehalten werden; selbst die deutschen Klassiker waren verpönt.»[8] Ludovika oder «Louise», wie sie in der Familie genannt wurde, war ein sehr schönes Mädchen: «[…] gross, dunkelblond, mit wundervollen blauen Augen, üppigen Haaren und frischen Gesichtsfarben»[9]. Sie war gewissenhaft, leidenschaftslos und wenig phantasiebegabt. Die Enkelin Amélie von Urach erwähnt ihre schonungslose Offenheit gegenüber Angehörigen und ihren «trockene[n], altbayerischen Humor», ergänzt aber: «Ein merkwürdiger Zug ihrer sonst etwas nüchternen Gemütsart, war die Neigung zur Melancholie.» Bei aller «Liebe zur freien Natur» habe sie sich auch für Geschichte, Geographie und Sternenkunde interessiert. Mit Kunst habe sie aber abgesehen von «eine[r] grosse[n] Vorliebe für Uhren und Barometer» wenig anzufangen gewusst.[10]

Ludovika heiratete mit zwanzig Jahren den Mann, den man ihr gab. Hatte sie als Kind noch mit dem einige Monate jüngeren Cousin Max freundliche Briefe gewechselt, so verhielt sie sich dem zukünftigen Bräutigam gegenüber eher distanziert. Am 6. Januar 1827 antwortete sie pflichtbewusst auf ein wohl ähnlich floskelreiches Schreiben: «Es freut m.r. sehr, dass Du so viel Werth auf m. Zuneigg. legst u. dass Du v.m. begehrst, dass ich Dir m. Gesinnungen ausspreche, so kann ich Dir versichern, dass sie gew. d. freundschaftlichsten sind.»[11]

Obwohl sie aus Prestige- wie Neigungsgründen am portugiesischen Thronfolger Miguel interessiert gewesen war und Herzog Max in Bayern nicht liebte, hoffte Ludovika, mit ihm zufrieden zusammenleben zu können. Von Charakter grundverschieden und ohne jedes gemeinsame Interesse lebten sie aber nebeneinander her. Amélie von Urach resümierte: «Grossmama hielt auf Wahrung der Hofformen. Grosspapa liebte eine gewisse Ungebundenheit. Er hielt auf Elégance in der Toilette; Grossmama hasste hierin Zwang, überwand sich aber, um ihm zu gefallen. Sie ist ihm zeitlebens eine pflichttreue Frau gewesen.»[12] Waren die gesellschaftlichen und moralischen Grenzen für sie eng gesteckt, so genoss ihr Mann den Freiraum der zeitgenössischen Rollenmuster.

Die ersten kinderlosen Jahre müssen für Ludovika hart und einsam gewesen sein. Die große Ernüchterung fasste sie später in der Bemerkung zusammen: «Wenn man verheiratet ist, fühlt man sich so verlassen.»[13] 1831 wurde der Sohn Ludwig geboren. 1832 kamen Pius und Wilhelm zur Welt, die bald starben. Auf Helene, die 1834 geboren wurde, folgte 1837 Elisabeth. Carl Theodor, Marie, Mathilde, Sophie und Max Emanuel kamen 1839, 1841, 1843, 1847 und 1849 zur Welt. Bis auf Marie und Sophie hatten sie alle wie Sisi eigene Rufnamen: So hießen Ludwig «Louis» und Helene «Nené», Carl Theodor wurde von den Jüngeren zu «Gackel» verballhornt, der als Kind schwachen Mathilde blieb der Name «Spatz», und der Jüngste wurde einfach «Mapperl» gerufen. Ludovika folgte dem Grundsatz: «Man kann nie genug Kinder haben.»[14] Die Kinder, später die Enkel und Hunde, vorwiegend Spitze, sorgten für Gesellschaft.