Zum Buch

Mit den Thesen Martin Luthers, die im Oktober 1517 rasche Verbreitung fanden, begann die Reformation, eines der bedeutendsten Ereignisse der Frühen Neuzeit. Luthers Kritik an der römisch-katholischen Kirche fiel auf fruchtbaren Boden: Vielschichtige Veränderungsprozesse waren zu dieser Zeit im Gang, vor allem in den Städten kämpften die Menschen um mehr Eigenständigkeit. So konnten die Lehren des Reformators eine Dynamik entfachen, die die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse entscheidend verändern und letztlich die Einheit des christlichen Glaubens aufbrechen sollte.

SPIEGEL-Journalisten und Historiker begeben sich auf eine Reise in eine Zeit, in der die Religion noch die Massen bewegen konnte und Politik, Glaube und Gesellschaft so eng miteinander verwoben waren, dass es einem zuvor unbekannten Augustinermönch und dessen Mitstreitern gelang, einen fundamentalen Wandel einzuleiten. Das vorliegende Buch porträtiert Wegbereiter und Gegner der Reformation und zeigt, wie diese Epoche Europa für immer veränderte.

Zu den Herausgebern

Dietmar Pieper, geboren 1963, studierte Literaturwissenschaft und arbeitet seit 1989 beim SPIEGEL, von 2001 bis 2008 als einer der Leiter des Ressorts Deutsche Politik in Hamburg. Seitdem ist er Ressortleiter für die Heftreihen SPIEGEL GESCHICHTE und SPIEGEL WISSEN. Bei DVA hat er unter anderem die SPIEGEL-Bücher »Jesus von Nazareth« (2013) und »Rom. Aufstieg einer antiken Weltmacht« (2016) herausgegeben.

Eva-Maria Schnurr, geboren 1974, ist seit 2012 Redakteurin beim SPIEGEL. Zuvor arbeitete die promovierte Historikerin als freie Journalistin, u. a. für »Die Zeit« und »Stern«. Sie ist Herausgeberin des SPIEGEL/DVA-Buches »Englands Krone« (2014).

Dietmar Pieper und

Eva-Maria Schnurr (Hg.)

Die Reformation

Aufstand gegen

Kaiser und Papst

Matthias Bartsch, Daniel Bellingradt, Stefan Berg, Georg Bönisch, Felix Bohr, Annette Bruhns, Martin Doerry, Till Hein, Nils Klawitter, Uwe Klußmann, Ulrike Knöfel, Nils Minkmar, Joachim Mohr, Christina Rietz, Johannes Saltzwedel, Samiha Shafy, Michael Sontheimer, Marc von Lüpke, Andreas Wassermann

Deutsche Verlags-Anstalt

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Die Texte dieses Buches sind erstmals in dem Heft

»Die Reformation. Aufstand gegen Kaiser und Papst« (Heft 6/2015)

aus der Reihe SPIEGEL GESCHICHTE erschienen.

Die Grafik »Luthers Enkel« stammt aus: Hubert Jedin et al.:

Atlas zur Kirchengeschichte. Die christlichen Kirchen in Geschichte und

Gegenwart. Freiburg 2004. Der Abdruck erfolgt mit freundlicher

Genehmigung des Herder Verlag.

1. Auflage

Copyright © 2016 Deutsche Verlags-Anstalt, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München und

SPIEGEL-Verlag, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Umschlagabbildungen:

© Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images (König Karl V.)

© www.bridgemanart.com (Martin Luther, Papst Leo X.)

Typografie und Satz: DVA/Andrea Mogwitz

Gesetzt aus der Rotation

ISBN 978-3-641-19747-6

V001

www.dva.de

INHALT

Karten

Vorwort

Teil I: Die neue Heilsbotschaft

Zurück in die Zukunft

Aufstieg aus der Düsternis

»Sobald der Gülden im Becken klingt«

Zurück zum wahren Glauben

Der stille Urknall

Schachzüge der Macht

Vor Kaiser und Reich

Meisterhafter Taktiker

»Aus grossen Ängsten geholfen«

Teil II: Die reformatorische Bewegung

Lutherische Sonne

Ein Mann als Marke

Fehde für das Evangelium

Ein neues Bild des Glaubens

Sehnsucht nach Freiheit

Ohrfeige für Theologen

König im Käfig

Teil III: Das uneinige Reich

Soldat des Papstes

»Alles dreht sich um die Macht«

Das Schwert der Obrigkeit

Unter Todesstrafe

Spitze der Bewegung

»Sie sind unsere Feinde«

Vertrag der Fundamentalisten

Nach dem Blutbad

»Bös Teutsch, bös Evangelisch«

Krieg um die Wahrheit

Anhang

Chronik

Buchhinweise

Autorenverzeichnis

Dank

Personenregister

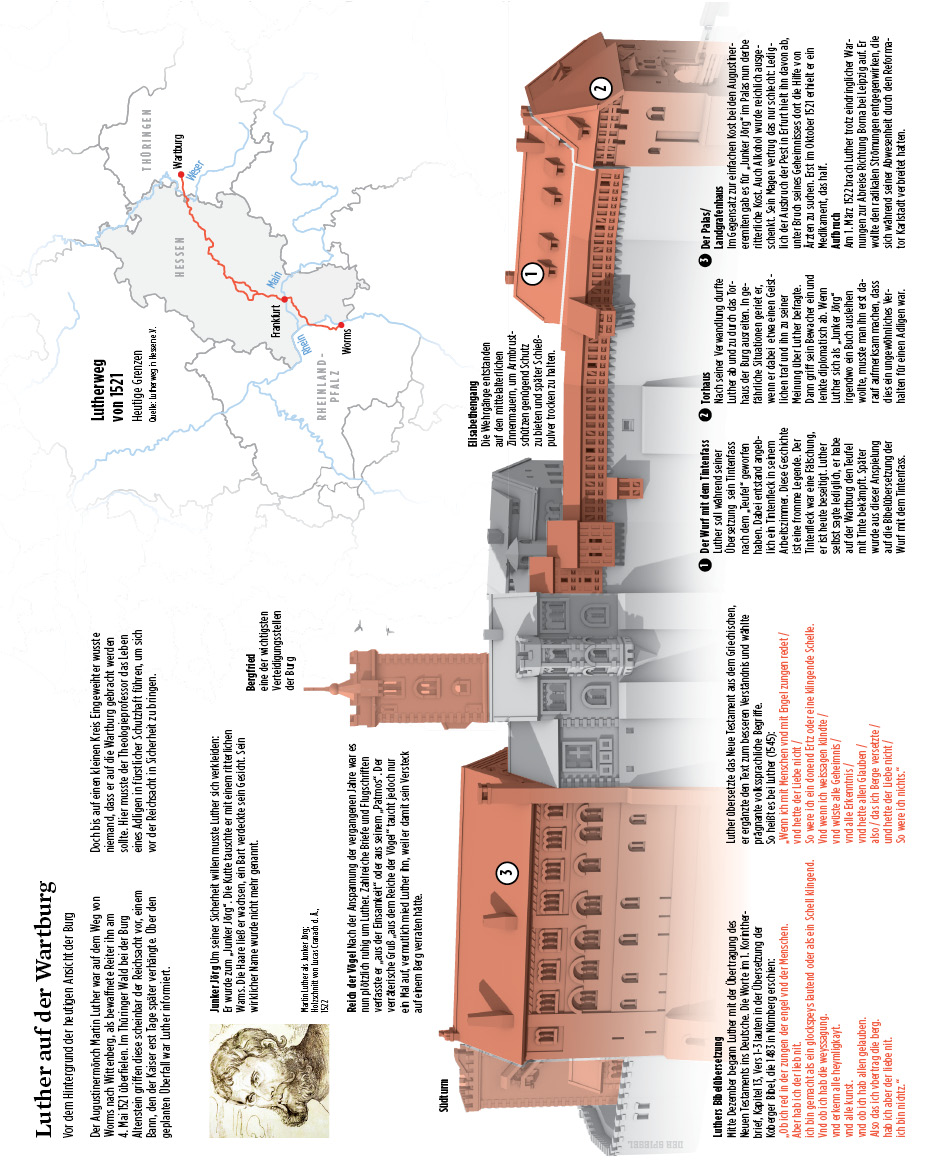

Sie können die Karten hier downloaden:

www.dva.de/pieper-reformation

Sie können die Karten hier downloaden:

www.dva.de/pieper-reformation

VORWORT

Wenn im Oktober 2017 der 500. Jahrestag der Reformation gefeiert wird, dann geht es um weit mehr als um ein historisches Ereignis oder einen kirchlichen Festakt. Es geht um Ideen, die eine solche Dynamik entfachten, dass sie die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse und sogar den Alltag vieler Menschen bis heute prägen, weit über Deutschland hinaus.

Noch immer gilt die Reformation als eines der Ereignisse, die aus heutiger Sicht den Übergang vom Mittelalter zur Neuzeit markieren. Allerdings sind Historiker abgekommen von früheren Darstellungen, die in der Kirchenspaltung einen radikalen Bruch zwischen zwei Epochen sahen. Denn in der Zeit um 1500 war allerorten die Rede von Reformen, waren vielschichtige Veränderungsprozesse im Gange.

Die Kritik an kirchlichen Missständen und am Papst, aus welcher der Wittenberger Mönch Martin Luther nach und nach eine eigene Lehre entwickelte, war dennoch einzigartig. Sie wirkte wie ein Katalysator für einen fundamentalen Wandel in Kirche und Staat und auch tief hinein ins Privatleben. Die Einheit des christlichen Glaubens zerbrach, es entstanden zunächst zwei, später noch mehr konkurrierende Bekenntnisse – erstmals war in religiösen Dingen auch für den einzelnen Menschen ein Denken in Alternativen möglich geworden.

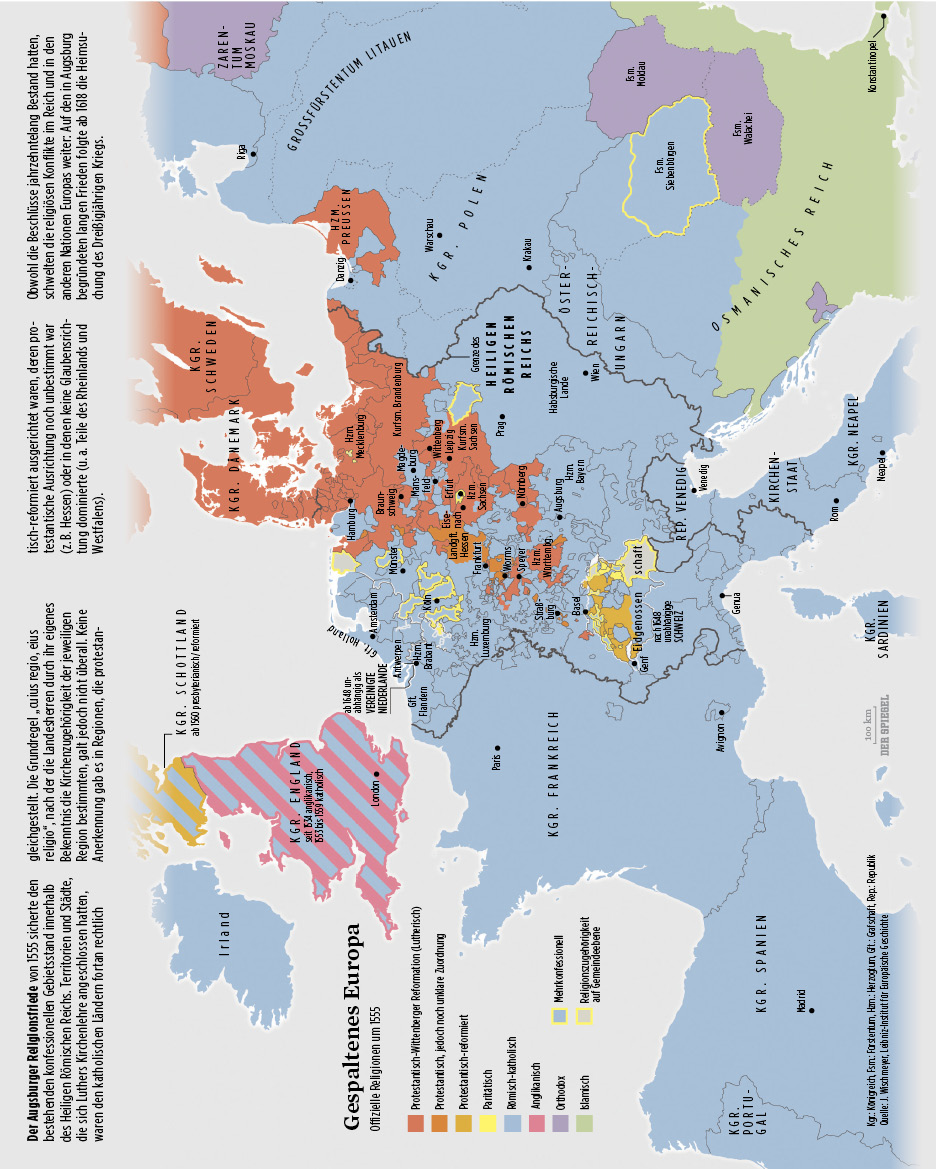

Weil die nach Unabhängigkeit strebenden Territorialfürsten ihre Interessen mit der Religionsfrage verbanden, stand über Jahrzehnte hinweg die Einheit des Heiligen Römischen Reiches auf dem Spiel. Auch die Idee eines universellen Kaisertums, die Karl V. als mächtigster Gegner der Reformation noch zu verteidigen suchte, war fortan überholt. Und nicht zuletzt begann die Kultur im Lande sich entlang der neu entstehenden Konfessionen zu formieren, bildeten sich unterschiedliche Lebens-, Denk- und Bildungstraditionen heraus, die sich sogar noch im 20. Jahrhundert oft antagonistisch gegenüberstanden.

Das reformatorische Geschehen war vielschichtig und komplex. Und ebenso vielgestaltig und oft unüberschaubar ist die historische Forschung dazu. Bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gab es so gut wie keine neutralen Beobachter. Auch Historiker verorteten sich zumeist auf der einen oder auf der anderen Seite der konfessionellen Trennlinie, ihre Interpretationen und Bewertungen lesen sich heute nicht selten wie der Versuch, die eigene Seite ins rechte Licht zu rücken. Und nicht nur unter konfessionellen Gesichtspunkten wurde das Geschehen von den Nachgeborenen instrumentalisiert; Nationalisten, Antisemiten, Nationalsozialisten – sie alle beriefen sich auf Luther und seine Schriften, deuteten das Geschehen jeweils in ihrem Sinne.

Vielleicht ist erst jetzt, in einer weitgehend säkularisierten, postideologischen Gesellschaft, ein unverstellter Blick auf die Ereignisse nach 1517 möglich – und vielleicht ist das die entscheidende Aufgabe des kommenden Reformationsjubiläums. Dieses Buch jedenfalls will seinen Beitrag dazu leisten: Es lebt von der Neugierde der Autoren auf eine scheinbar so ferne Zeit, in der die Religion noch die Massen bewegen konnte. Als Politik, Glaube und Gesellschaft so eng miteinander verwoben waren, dass Veränderungen in einem Feld unweigerlich auch die anderen betrafen. Es spürt der Wirkung von Luther und seinen Lehren nach, versucht zu verstehen, wie der unbekannte Wittenberger Augustinermönch zum Star der europäischen Öffentlichkeit wurde. Es blickt auf die Entwicklungen auf dem Land, in den Städten und in den Zirkeln der Mächtigen und zeichnet nach, warum eine ursprünglich akademisch-theologische Diskussion solchen Zündstoff in sich trug.

Es gab keine Vorbilder für das, was mit Luthers Kritik an Papst und Kirche begann und zu einer Kirchenspaltung führte, deren Ende nicht absehbar erscheint. Umso spannender ist, welche Strategien und Wege die Akteure vor 500 Jahren entwickelten, mit dem bis dato Unerhörten umzugehen, wie sie ihre Interessen vertraten und sich dennoch immer wieder auch um Ausgleich bemühten. All das ist lange her, doch vielerorts wirken die Lösungen und Kompromisse der Zeitgenossen verblüffend modern, aktuell gar. Auch Ideen, die ein halbes Jahrtausend alt sind, das zeigt das Beispiel Martin Luthers ebenso wie das seiner Mitstreiter und Gegner, können heute noch bewegen. In diesem Sinne wünschen wir eine anregende Lektüre.

Hamburg im April 2016

Dietmar Pieper und Eva-Maria Schnurr

TEIL I:

DIE NEUE HEILSBOTSCHAFT

ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT

Martin Luther hatte die Reformation nicht geplant. Dennoch veränderte sie Europa grundlegend – bis heute. Denn die Ideen aus Wittenberg trafen den Nerv der Zeit.

Von EVA-MARIA SCHNURR

Es ist eine der besten Geschichten der deutschen Geschichte. Vielleicht sogar die beste. Da kommt ein unbekannter Mönch aus Wittenberg daher, legt sich mit der mächtigen Kirche an, wird gebannt und geächtet und gewinnt dennoch Tausende Anhänger. Weil er nicht nur das einfache Volk überzeugt, sondern auch die hohen Fürsten, entsteht aus seiner Kritik an der römischen Kirche eine neue Konfession, der bald halb Europa anhängt. Und als würde das noch nicht reichen, gründet der Mönch eine glückliche Familie und wird mit seiner Frau zum leuchtenden Vorbild künftiger protestantischer Pfarrhaushalte.

Kein Drehbuchschreiber hätte die Story besser erfinden können. Und dann noch die Bilder dazu: Der Mönch Martin Luther, wie er mit Wucht seine Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg nagelt. Wie er in Worms vor dem Kaiser »hier stehe ich und kann nicht anders« donnert und später die Bulle des Papstes verbrennt, in der ihm der Bann angedroht wird. Wie er, versteckt auf der Wartburg, um die beste Übersetzung der Bibel ringt, um das Wort Gottes für jeden verständlich zu machen. Luther, der Neuerer, gegen das Establishment in Kirche und Staat.

Solche Momente und Legenden haben die Reformation betonfest im kollektiven Gedächtnis der Deutschen verankert. Ein paar Stichwörter reichen, »Thesenanschlag« zum Beispiel, »Bibelübersetzung« oder »Ablassbriefe«, und schon leuchtet ein farbiges Panorama in den Köpfen vieler Menschen auf.

Man hat die Reformation als Rebellion der Vernunft gegen das verstockte und rückständige Mittelalter vor Augen, als Licht, das in die unaufgeklärte Dunkelheit fällt, als Beginn der Moderne, der Neuzeit. Und obwohl ihr Gedenktag, der 31. Oktober, nur noch in wenigen Bundesländern gesetzlicher Feiertag ist: Die Reformation ist so etwas wie ein Großmonument im nationalen Bewusstsein und Luther ihr strahlender Held.

2017 jährt sich seine Thesenveröffentlichung zum 500. Mal. Ein guter Anlass, rechtzeitig die gängigen Vorstellungen und Klischees zu hinterfragen. Denn vieles spricht dafür, dass die Realität vielschichtiger war, als es die heroischen Luthergeschichten erkennen lassen. Und dass man die Bedeutung der Reformation verkennt, wenn man sie nur als Beginn der konfessionellen Spaltung versteht.

Die Reformation fiel in eine Zeit voller Veränderungen, die sich gegenseitig verstärkten und dynamisierten. Nicht nur die Kirche, sondern auch Politik, Kultur, Gesellschaft und Wirtschaft befanden sich in grundsätzlichen Wandlungsprozessen, als Luthers Ideen in die Welt kamen. Nur deshalb hatte er gemeinsam mit seinen Anhängern einen solchen Erfolg – anders als Vorgänger wie der Tscheche Jan Hus oder der Engländer John Wyclif, die ähnlich dachten wie er, allerdings mangels Rückenwind scheiterten.

Man kann heute kaum erahnen, welchen mentalen Zumutungen die Menschen damals ausgesetzt waren. Das Weltbild änderte sich fundamental, wie immer zunächst das der Gebildeten, später auch das der einfacheren Menschen. 1492 hatte Christopher Kolumbus einen bis dato unbekannten Kontinent entdeckt, das sah man seit 1507 sogar auf Karten. Von 1519 bis 1522 umsegelte Ferdinand Magellan erstmals die Erde, von der zwar seit Jahrhunderten bekannt war, dass sie rund ist, doch nun war der praktische Beweis erbracht.

Und nicht nur geografisch mussten die Zeitgenossen sich auf völlig neue Perspektiven einlassen: 1543 veröffentlichte der Domherr und Wissenschaftler Nikolaus Kopernikus eine Schrift, in der er seine lange zuvor gewonnene Erkenntnis darlegte, dass sich die Erde um sich selbst und um die Sonne dreht – und nicht etwa andersherum. Eine Revolution!

Auf der einen Seite erzeugte das Aufbruchsstimmung, auch deshalb, weil überall so viel Aufregendes geschah. Das Geldwesen entwickelte sich rasant, gerade in Süddeutschland boomten Handelsstädte wie Augsburg, Ulm und Nürnberg, neue Verkehrswege vernetzten Europa immer enger miteinander. Mit dem Buchdruck entstanden neue Medien wie Flugschriften oder die »Neue Zeitung«, Vorformen unserer heutigen Zeitungen, die erstmals aktuell und zeitnah berichteten.

Künstler perfektionierten realitätsnahe Darstellungen von Mensch und Natur, die Humanisten brachten Anregungen der Renaissance aus Italien nach Deutschland, sie wollten die antiken Quellen neu übersetzen und Bildung verbreiten. Einige Menschen, wie der Humanist und Ritter Ulrich von Hutten, begrüßten den Wandel freudig: »O Jahrhundert! O Wissenschaften! – Es ist eine Freude, zu leben, wenn auch noch nicht, sich zur Ruhe zu setzen. Es blühen die Studien, die Geister regen sich! Du, nimm den Strick, Barbarei, und mache dich auf Verbannung gefasst!«, proklamierte er 1518.

Doch manche Veränderungen machten auch Angst. Die Osmanen hatten 1453 Konstantinopel erobert, das östliche Rom, und rückten nun mit Macht weiter nach Westen vor. Die Bevölkerung wuchs – im Herzogtum Sachsen beispielsweise von 400000 Menschen um 1450 auf 500000 Menschen um 1550 –, die Preise für Brot und Getreide stiegen, das Ackerland wurde knapp, viele Familien gerieten in Not.

Apokalyptische Visionen vom nahenden Weltende hatten das gesamte Mittelalter über Konjunktur, doch um den Jahrhundertwechsel, zur Zeit des Kaisers Maximilian, kochten die düsteren Prophezeiungen besonders hoch: Zahlreiche Astronomen spekulierten wegen einer besonderen Planetenkonstellation auf ein Weltende im Februar 1524, einhergehend mit einem Kometen und einer Sintflut. Auch Luther war ziemlich sicher, dass das Ende der Zeiten nahte, immer wieder sah er Zeichen, die er entsprechend deutete: »Unter diesem Maximilian sind viele wunderbare Zeichen am Himmel geschehen, ja auch auf der Erde und im Wasser, von denen Christus gesagt hat: Und es werden große Zeichen sein, sodass man in keinem Jahrhundert von mehr und größeren auf einmal liest; und diese nähren die gewisse Hoffnung, dass jener selige Tag bald hereinbricht«, schrieb er.

Für ihn war das nahende Weltende eine Mahnung, alle Lügen, alles Falsche hinter sich zu lassen, zu prüfen, ob man bereit war für das zu erwartende Jüngste Gericht. Also hinterfragte er seinen Glauben, versuchte, ein Mittel gegen seine Furcht vor Verdammung und Höllenqualen zu finden. Etwas Neues plante Luther damit nicht, und schon gar keinen Umsturz. Im Gegenteil, er wollte zurück zu den Wurzeln, zu dem, wie Jesus Christus das Christentum seiner Ansicht nach begründet hatte.

Reformation heißt, wörtlich genommen, Rückformung, also Wiederherstellung. Schon das Wort zeigt, dass es Luther nicht um den kühnen Blick nach vorne ging, sondern um die Rückkehr zu einem ursprünglicheren, vermeintlich besseren Zustand. Diese Ambivalenz zwischen Altem und Neuem ist typisch für seine Zeit: Einerseits sahen die Menschen, dass sich die Dinge veränderten. Andererseits steckte die mittelalterliche Überzeugung in den meisten Köpfen, dass die traditionelle, also irgendwie göttliche Ordnung eigentlich doch die beste sei. Noch am Ende des 16. Jahrhunderts stritten sich protestantische und altgläubige Publizisten in Flugschriften erbittert darüber, welche der Konfessionen nun die ältere, ursprünglichere und damit wahre sei und wer nun unerlaubte Neuerungen in den Glauben eingeführt habe.

Dass die Zeit reif war für Leute wie Luther und seine Weggefährten, zeigt ein Blick auf die politischen Diskussionen um 1500. Denn auch die weltlichen Mächte debattierten leidenschaftlich über die Re-Etablierung einer angeblich ursprünglicheren Ordnung. Unter Kaiser Maximilian I., aber auch unter seinem Nachfolger Karl V., war die »Reichsreform« immer wieder Thema auf den Reichstagen: Der Kaiser wollte damit seine Position an der Spitze des Heiligen Römischen Reichs stärken und wie in den Nachbarländern Frankreich und England eine handlungsfähige Zentralregierung etablieren. Nichts Neues sollte dabei entstehen, im Gegenteil: Ziel sei es, so propagierten es die Befürworter, die alte Macht des Kaisertums wiederherzustellen.

Dagegen sperrten sich jedoch die Territorialfürsten, die im Laufe der Zeit immer mächtiger geworden waren: Sie wollten sich nicht vom Kaiser regieren lassen, sondern mitreden. Ihnen schwebte eine Art föderale Regierung vor – das Reichsregiment –, das über Finanzen und Außenpolitik des Reiches entscheiden sollte. Auch sie sahen in ihren Ansprüchen nichts Neues, sondern behaupteten, nur auf ihren hergebrachten Rechten zu beharren, als Ratgeber des Kaisers dessen Gehör zu finden.

Auf dem Reichstag von Worms 1495 berieten Kaiser und Reichsstände – weltliche und geistliche Kurfürsten und Fürsten, dazu Vertreter der Freien Städte und der Reichsstädte, Grafen und Vertreter des Deutschen Ordens, die auf dem Reichstag stimmberechtigt waren – erstmals über Reformen der Reichsverfassung. Doch weil sie sich nicht einig wurden, geriet die theologische Auseinandersetzung um Luther wenige Jahre später auch zum Tauziehen um die Macht zwischen Kaiser und Fürsten: Letztere nutzten die ja eigentlich restaurativ gedachten Ideen Luthers für ihre eigenen, ebenfalls im Gestern wurzelnden Interessen. Dadurch jedoch etablierten sie schließlich eine neue Konfession.

Ähnlich paradox muten auch andere gesellschaftliche Entwicklungen an: Die Ritter, die als niederer Adel durch den Aufstieg der hochadeligen Landesherren an Bedeutung verloren hatten, wollten an die guten alten Zeiten anknüpfen. Sie hofften, ihre einstigen, mittelalterlichen Standesprivilegien wiederzugewinnen. Und die Bauern, die unter den stetig wachsenden Belastungen durch die intensivierte Herrschaft in den Territorien litten, wünschten sich ebenfalls das »alte Recht« zurück. Beide Gruppen beriefen sich auf Luther, zettelten Aufstände an, die blutig niedergeschlagen wurden – und erreichten am Ende das Gegenteil ihrer Intentionen: Nicht etwa die alte Ordnung wurde wiederhergestellt, sondern mit ihren rückwärtsgewandten Forderungen stärkten sie die Landesherren und deren Politik – und damit letztlich Neuerungen.

Historiker sprechen von der »innovativen Kraft der Tradition« in der Frühen Neuzeit: Aus etwas scheinbar Rückwärtsgewandtem entsteht etwas völlig Neues. Die verzwickte Dynamik zwischen Tradition und Fortschritt machte die Reformation zum Katalysator und Beschleuniger des Wandels – nicht nur in der Religion, sondern auch in Politik, Gesellschaft und Kultur, die damals untrennbar mit dem Glauben verwoben waren. Und schon bald griff die Bewegung um sich: Bei den Schweizer Eidgenossen, in Schweden oder Dänemark fielen die reformatorischen Ideen ebenfalls auf fruchtbaren Boden.

Den Urknall einer neuen Ära hätte wohl kaum ein Zeitgenosse darin gesehen, darauf konnten erst spätere Generationen kommen. Im Gegenteil: Die Reformation war im Kern der Versuch, Veränderungen rückgängig zu machen, zu einem idealisierten Ursprung zurückzukehren. Dass die Reformatoren dennoch die Weichen in Richtung Zukunft stellen sollten, ist eine dieser Wendungen, die Geschichte nun einmal nimmt, weil Menschen Geschichte machen.

Die Story von Luthers Kampf gegen die Kirche wird dadurch weniger stringent und filmreif, sicher. Aber genau genommen machen die inneren Widersprüche das Geschehen umso spannender. Denn sie stellen den kausalen Zusammenhang zwischen Intention und Wirkung in der Geschichte infrage, den Glauben an Pläne, Strategien, an Machbarkeit. Die Reformation ist ein Lehrstück darüber, wie höchst unterschiedliche Interessen sich verbünden und dadurch eine ungeplante, aber unwiderstehliche Dynamik entsteht.

Luther selbst hätte wohl kaum gedacht, dass wir uns 500 Jahre später überhaupt noch an ihn erinnern würden. Nach seiner Überzeugung hätte die Welt ja längst untergegangen sein müssen.

AUFSTIEG AUS DER DÜSTERNIS

Martin Luther, der stolze Kirchenrebell, so kennt man den Reformator. Doch sein Leben begann völlig anders: verängstigt und folgsam.

Von STEFAN BERG

Wann Martin Luther das Licht der Welt erblickte, ist nicht genau bekannt. Und das gleich in zweierlei Hinsicht. Zum Geburtsjahr gibt es unterschiedliche Angaben. Und wie viel Sonnenlicht in die Stube seines Geburtshauses fiel, ist ebenso ungewiss. Das Licht der Welt? Dieses schöne Bild passt sicher nicht zu dem, was mit diesem Tag begann. Der kleine Martin wurde wohl eher in eine düstere Welt geworfen, die Mutter hexengläubig, der Vater ein zechendes und schlagendes Familienoberhaupt. Die Kindheit? Eher ein Graus.

Das Bild der Deutschen von Martin Luther ist geprägt von schrulligen Geschichten, von fliegenden Tintenfässern, Hammerschlägen an einer Kirchentür, einer seltsamen Flucht und allerlei deftigen Worten. Wer zurückblickt auf Luthers Kindheit und Jugend, der kann sich darüber durchaus wundern. Wie kam es, dass sich ein Mann von derartiger Lebenskraft entwickelte?

»Ich bin 1484 in Mansfeld geboren, das ist sicher«, hat Martin Luther selbst einmal gesagt. Aber wie sicher ist in diesem Fall sicher? Überliefert ist ein Disput mit seinem Weggefährten Philipp Melanchthon: »Do sagte der Doctor: Ich bin itzo 60 jar alt. Sprach Philippus: ir seidt erst 58 jar alt; das hat mir eur mutter gesagt. Sprach der Doctor: Ir musst mich nicht zcu jung machen. Ich bin gewißlich 60 jar alt. Aber Philippus wolts nicht zcugeben.«

Nicht das Jahr der Geburt, aber der Tag gilt als unstrittig. An einem 10. November kam ein Junge in Eisleben auf die Welt, kurz vor Mitternacht. Einen Tag später wurde er auf den Namen Martin getauft. Der 11. November ist der Tag des heiligen Martin. Aber in welchem Jahr geschah dies? Ein Taufregister existiert nicht, und in manchen Aufzeichnungen begann damals das Jahr mit dem Osterfest.

Am Ende setzte sich Melanchthon durch. Und so gilt der 10. November 1483 heute als der Tag, an dem Luther geboren wurde. Nur: Wo war da Licht in seiner Welt? Das Geburtshaus in Eisleben, im Mansfelder Land, brannte teilweise aus. Nach allem, was überliefert wurde, lebten die Luthers wohl im Erdgeschoss, mit Diele, Stube, Küche, Schlafkammer und vor allem mit mehreren Kindern. 1484 zogen sie in ein größeres Haus in Mansfeld, welches der Vater gekauft hatte.

Ein beredtes Zeugnis über die Ernsthaftigkeit eines arbeitsamen Lebens legte Lucas Cranach d. Ä. ab. Er hat Luthers Mutter Margarete im Alter porträtiert, ein dunkles Bild einer ernsten Frau mit tief liegenden Augen. Ihr Mann Hans war ein Häuer, ein Bergmann, er schuftete hart und arbeitete sich selbst im Wortsinne hoch, nach oben. Erst arbeitete er unter Tage, da wo Kupfer unter schwierigen Bedingungen abgebaut wurde. Später gehörten ihm mehrere kleine Schächte, er beschäftigte nun selbst einige Häuer. Aber zu Wohlstand kam die Familie offenbar nur in bescheidenem Maße. Seine sparsame Mutter habe im Wald Reisig für die Öfen gesammelt, erinnerte sich Luther später. Ihr düsteres Lieblingslied ging so: »Mir und dir ist keiner hold, das ist unser beider Schuld.«

Nicht nur ein strenger, strafender, allmächtiger Gott gehörte zur Vorstellungswelt jener Zeit und jener Gegend, in der Martin Luther aufwuchs. Auch Dämonen, böse Geister und der Teufel trieben ihr Unwesen, in den Schächten und Gruben tief unten im Gestein und leider auch auf der Erdoberfläche. Für den Tod eines ihrer Kinder machte Luthers Mutter die angebliche Hexerei einer Nachbarin verantwortlich. Der Sohn sah das auch so: Eine Giftmischerin habe einen seiner Brüder getötet.

Was sein Vater aus dem Erdinnern berichtete, war der Stoff, aus dem Albträume sind. Von einem sterbenden Bergmann erzählte er, den der Teufel am Rücken durch einen gewaltigen Tritt verletzt habe. Zur Abwehr des Teufels wurde den Kindern eingebläut, diesem rasch die Kehrseite zuzuwenden. Und dann waren da noch sehr reale Gefahren, die Pest etwa. Man mag sich nicht ausmalen, welche Bilder ein Kind in dieser Zeit verfolgt haben, kein Schlaflied konnte die bösen Geister ganz vertreiben.

Aber nicht nur von Dämonen, Geistern und Unholden ging Gefahr aus, sondern auch von den eigenen Eltern. Schläge, Prügel, Züchtigungen gehörten zu dem, was man heute kaum mehr Erziehung nennen mag, was damals aber als weitgehend normal galt. Wegen einer gestohlenen Nuss sei er von der Mutter »bis aufs Blut« geschlagen worden, berichtete Luther später. So arg habe ihn der Vater einmal gezüchtigt, dass er »ihn floh, ihm gram wurde«.

Wie prägt der Beginn eines Menschenlebens dessen Weg? Ist ein heller Schrei ein gutes Omen? Wann bildet sich der Charakter aus? Das alles geht uns Nachgeborenen durch den Kopf. Für derlei Betrachtungen aber fehlte den Zeitgenossen gewiss die Muße, und es fehlte auch das Wissen über die tiefe Wirkung von Kindheitserfahrungen. Mit Vorwürfen muss man deshalb sparsam sein.

Luthers Familie galt keineswegs als speziell. Aber reagierte er vielleicht auf besondere Weise? Was von der Kindheit Martin Luthers überliefert ist, durch Zeitzeugen und ihn selbst, es klingt danach, als könnte irgendwann in dieser Zeit eine Art zweite Geburt gelegen haben, die Geburt dessen, was später »Lutherzorn« genannt wurde. Der eigene Wille, die Widerstandskraft, das Rebellentum. Begann sein Kampf gegen den Teufel schon als Kind, lange bevor er ihn mit der Feder bekämpfte?

»Die Welt ist wie ein trunkener Bauer; hebt man ihn auf einer Seite in den Sattel, so fällt er auf der anderen wieder herab. Man kann ihr nicht helfen, man stelle sich, wie man wolle, sie will des Teufels sein.« Derlei drastische Sätze finden sich in den »Tischreden« Luthers, Mitschriften aus Diskussionen beim Essen mit Freunden und anderen Gästen des Reformators. Es fällt schwer, solche Äußerungen nicht auf dem Hintergrund seiner Kindheitserlebnisse zu deuten. Er selbst sprach davon, er habe mit »Knoten« in der Seele gelebt, die sich lange nicht lösen wollten.

Der Beginn seiner Schulzeit – um 1490 – änderte an dem Grundton nichts. Schon als Siebenjähriger musste Martin in die Lehranstalt, eine Lateinschule in Mansfeld. Anfangs wurde er dorthin selbst bei Kälte huckepack befördert, für seine Beine war der Weg zu weit. Luther hat über seine Schulzeit drastische Worte hinterlassen. Eine »Teufelsschule« sei es gewesen, in der »Tyrannen« geherrscht hätten. Wieder und wieder wurde er vom Lehrer mit einem Rutenbündel gezüchtigt. Hölle und Fegefeuer sei die Schule gewesen. Schüler seien gezwungen worden, andere Schüler zu überwachen und zu denunzieren. Schwächere wurden bloßgestellt und vorgeführt, mit einer Eselsmaske behängt. Gepaukt wurde vor allem Grammatik. Weder Geschichte noch Geografie standen auf dem Lehrplan, nicht einmal das Rechnen lernte Luther dort.

Seine nächsten Stationen waren die Lateinschule in Magdeburg, dann Eisenach, wo er Verwandte hatte. Als wäre die Prügelstrafe in Mansfeld nicht schlimm genug gewesen, so erfuhr Luther dort von noch drakonischeren Strafen. Man berichtete ihm von einem Vorfall in einem Franziskanerkloster. Dort sei ein Klosterbruder wegen finsterer Prophezeiungen eingemauert worden.

Dennoch scheint die Zeit in Eisenach gut für ihn gewesen zu sein. Luther lobte später seine Wirtin, die ihn in ihr Haus aufgenommen haben soll. Die Frau sei eine mildtätige Witwe gewesen, der Luthers »herzliches Singen« gefallen habe. Sie wiederum soll gesagt haben: »Es ist kein lieber Ding auf Erden, denn Frauenliebe, wem sie kann zuteil werden.« Zuvor hatte sich Luther seinen Lebensunterhalt in Eisenach erbetteln müssen. Sein Schüler und Biograf Johannes Mathesius beschrieb den studierenden Luther als fleißig. »Kein Allotria, kein Abweichen vom geraden Weg.«

Endlich Licht, endlich Zuwendung. Luthers Leben schien nun eine positive Wendung zu nehmen. Der Vater, der etwas sparen konnte, verwendete offensichtlich einen Teil des Geldes dazu, seinem Sohn das Studieren zu finanzieren. Luther ging nach Erfurt, er ging wirklich, er pilgerte, um sich 1501 immatrikulieren zu lassen. Die Eltern hofften auf einen beruflichen Aufstieg des Sohnes, sie wollten, dass er Jurist wird. Und der Sohn fügte sich. Erfurt, am Schnittpunkt vieler Handelswege, galt als modernste der deutschen Hochschulen. Hier wurde kritische Quellenforschung betrieben, die Luther prägen sollte. Vier Jahre studierte Luther hier, vom 17. bis zum 21. Lebensjahr.

Wie wird diese Zeit den späteren Rebellen geprägt haben? Das Treiben in der Stadt war jedenfalls von einer Vielfalt, wie Luther sie bis dahin nicht kennengelernt hatte. Händler kamen mit ihren Wagen, auf dem Marktplatz wechselten die Stände, Feste wurden gefeiert, kirchlicher und weltlicher Brauch gingen ineinander über. Und wie kaum anders zu erwarten, neideten Menschen anderen Menschen den Erfolg. Erstmals habe er Leichen auf der Straße liegen sehen, klagte Luther. Die Stadt sei ein »Hurhaus und Bierhaus« gewesen. Unruhe auch an der Universität. Mutige Studenten wagten der Obrigkeit zu widersprechen. Promotionen wurden mit höchstem Gepränge gefeiert.

Luther jedoch blieb auf Distanz. Er lebte hier wie in einer Art Kloster, im Kollegium Amplonianum, im Haus zur Himmelspforte oder in der Georgenburse. Die Regeln des Zusammenlebens waren streng, ob sie immer eingehalten wurden, kann man bezweifeln. Gespräche sollten auf Latein geführt werden. Dennoch, heißt es bei seinem Studienfreund Crotus Rubeanus, sei Luther ein »fröhlicher junger Geselle gewesen« – eine Beschreibung, die viel Spielraum für Interpretation lässt.

Für die Juristerei hatte Luther hier das Disputieren zu lernen. Auf dem Lehrplan standen das Streitgespräch, Logik, Dialektik. Und er war offensichtlich begabt in alledem; einen »Philosophen« nannten ihn Mitstudenten der sogenannten Artistenfakultät. Später hat Luther gesagt: »Die furnehmste Frucht und Nutz der Dialectica ist, ein Ding fein rund, kurz und eigentlich definiren und beschreiben.«

Student Luther machte im Wortsinne von sich reden, er durfte bald mitbestimmen, über welche Fragen zu disputieren sei. Luther vertiefte sich in die Astronomie, las antike Denker, er lernte die Laute zu spielen. »Musica soll das Seelchen erfreuen«, sagte er. Die Musik schien ihm wohl ein Mittel gegen die Trübsinnigkeit, die Düsternis, die sich immer wieder über ihn legte.

Luther war ein fleißiger Student, und das beeindruckte offenbar den Vater. Der Ton zwischen ihnen wurde versöhnlicher. »Mit aller Liebe und Treu« habe der ihm geholfen, vor allem mit ausreichend Geld, sodass er seinen Wohnraum nur mit einem weiteren Studenten teilen musste. Luther legte seine Examina in der schnellstmöglichen Zeit ab. Als Magister, wie er sich nun stolz nennen durfte, erhielt er freien Zutritt zur Bibliothek – dort hielt er angeblich erstmals eine vollständige Bibel in der Hand.

Doch als sollte so viel Gutes ihm nicht zugedacht gewesen sein, als sollte ihm zuvor eine Prüfung auferlegt oder ein Zeichen gesendet werden, widerfuhr Luther Schreckliches. Ein kleiner Degen, den er bei sich trug, wurde ihm noch als Student zum Verhängnis. Auf einem Fußmarsch schlug er mit seinem Bein gegen die Waffe, die Degenspitze brach, ein Teil bohrte sich ins Fleisch. Das Blut schoss aus der Wunde am Oberschenkel. Der ihn begleitende Gefährte eilte zum nächstgelegenen Ort, um einen Arzt zu holen. Da schrie Luther in Todesangst: »O Maria hilf!« Er flehte um Beistand. Hilfe kam, aber in der kommenden Nacht brach die Wunde erneut auf. Wieder rief er Maria an. An einem Osterdienstag soll sich dies zugetragen haben. So wurde der Vorfall von einem Hausgenossen überliefert.

Welche Rolle spielten solche dramatischen Erlebnisse für Luthers Weg? Luther selbst sagte später, er sei »nicht mit Lust und Willen« Mönch geworden, sondern: »Durch Schrecken und Angst vor einem plötzlichen Tod gab ich ein gezwungenes und notwendiges Gelübde.« Alles allein wegen der Angst vor dem Tod? Oder welche Sünde und Schande, von der er immer wieder sprach, wollte er wiedergutmachen? Immer wieder wurde spekuliert, Luther habe sich nicht mit dem Degen selbst verletzt. Die Wunde stamme nicht von einem Unfall, sondern von einem Kampf, bei dem er einen anderen Studenten versehentlich getötet habe. Aufklären lässt sich die Causa nicht, der Verdacht bleibt.

»Verzweiflung macht den Mönch!«, hat Luther selbst einmal gesagt. Weggefährten notierten, er habe zeitweilig unter Todesfurcht gelitten, die ihn wie ein Wall umgeben habe. Sorgte die Erfahrung der Todesnähe für eine Art religiöse Erweckung? Oder gab ein Blitzschlag, der ihm bei Stotternheim nahe Erfurt einen heiligen Schrecken einjagte, den Impuls, Mönch zu werden? Auch diese Deutung ist überliefert.

Unstrittig ist: Luther entschied sich 1505 für den Weg ins Kloster. Er hatte den Wunsch nach »besinnungsloser Einsamkeit«. Er kehrte bei einem Bettelorden, den Augustinereremiten, ein und erklärte, frei, ledig und ohne Krankheiten zu sein. Dann opferte er Teile seines Haupthaars. Übrig blieb nur ein Haarkranz, die sogenannte Tonsur.

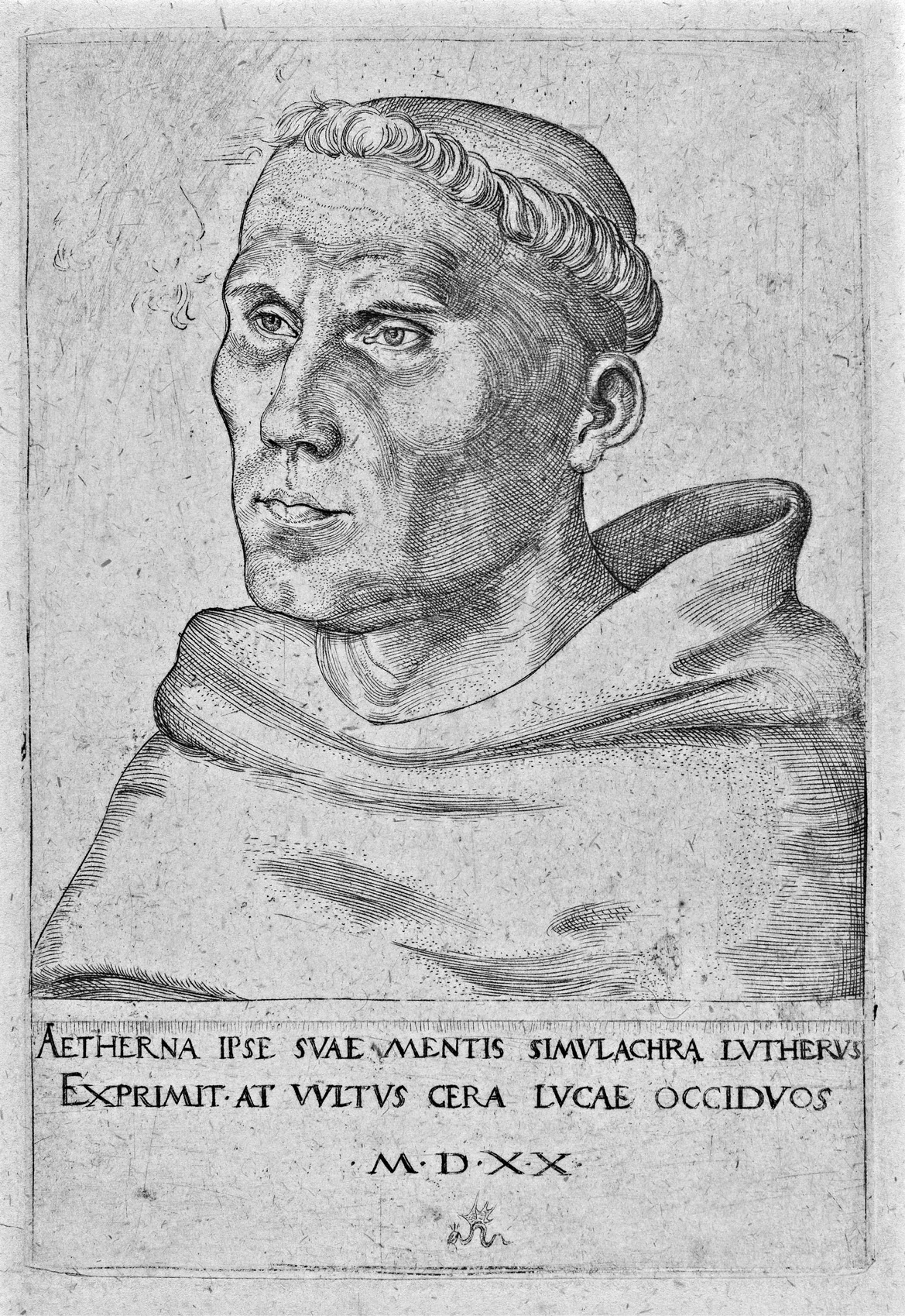

Bis 1521 trug Luther seine Mönchskutte und die Tonsur. Erst danach brach er auch optisch mit dem alten Glauben, Kupferstich von Lucas Cranach d. Ä, © The Metropolitan Museum of Art/BPK