Jürgen Coprian

SALZWASSERFAHRTEN 8

mit MS FRANCESCA und MS SAXONIA

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Der Autor

Hinweis

Anmerkungen des Autors

Der gelbe Bomber vom La Plata

Epilog

M/S „SAXONIA“

Seemannskneipen

Meine Bücher

Impressum neobooks

Jürgen Coprian wurde 1938 in Berlin geboren. Sein Vater fiel 1944 in der Ukraine, Mutter und Sohn erlebten das Ende des Krieges noch in der späteren sowjetischen Besatzungszone und übersiedelten 1946 in den Westen. 1957 besuchte J.Coprian ein Gymnasium in Schlüchtern/Hessen, musste allerdings nach einem Sportunfall mit sich anschließendem 7 Monate dauerndem Krankenhausaufenthalt die Schule verlassen. Nach erfolgreichem Abschluss einer Schreinerlehre übersiedelte er nach Hamburg und arbeitete dort als Tischler auf der Werft bei Blohm & Voss, wo er im ständigen Kontakt mit Seeleuten und der maritimen Arbeitswelt Interesse an der Seefahrt entwickelte. Der junge Werfttischler bewarb sich bei der Reederei Hapag und wurde als Schiffszimmermann angemustert. 6 Jahre fuhr Coprian in dieser Position, das absehbare Ende dieses seemännischen Berufszweiges bewog ihn dann zu einem Wechsel in die Seefunker-Laufbahn. Er erwarb zunächst das Seefunksonderzeugnis, später das Seefunkzeugnis 2.Klasse und fuhr insgesamt 24 Jahre als Funkoffizier auf Schiffen der deutschen Handelsflotte. Ende der 1980er Jahre wurde deutlich, daß auch dieser Beruf dem technischen Fortschritt zum Opfer fallen würde und darüberhinaus der Wandel der deutschen Seeschifffahrt zum globalisierten Gewerbe unter Billigflaggen und mit „preiswerten“ ausländischen Besatzungen nicht mehr aufzuhalten war. Mit sehr viel Glück verabschiedete sich der Autor 1992 in den tariflich vorgesehenen Ruhestand. Seitdem ist es ihm ein Herzensbedürfnis, mit seinen Büchern an die untergegangene „klassische“ Seefahrt zu erinnern und die in 30 Jahren „erfahrenen“ Erlebnisse als Zeitzeuge festzuhalten. Das erste seiner bis jetzt acht Bücher erschien 2010. Jürgen Coprian ist verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn.

Verbreitung in allen Sprachen, auch durch Film, Multimedia, Funk, Fernsehen, Video- und Audioträger jeglicher Art, Fotomechanische Wiedergabe, auszugsweiser Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind ohne Genehmigung des Verfassers verboten. Dieses Buch darf nicht ohne schriftliche Genehmigung, auch nicht auszugsweise, als Unterlage für eigene Werke verwendet werden.

Die Seefahrt früherer Zeiten, besonders die in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, sie unterscheidet sich grundsätzlich von dem, was man heute darunter versteht. Sie diente in erster Linie dem Handel, dem Transport von Gütern über die Meere, der Versorgung unseres Landes. Und natürlich auch der Beförderung von Menschen von Kontinent zu Kontinent. Sie war der Broterwerb für Zehntausende von deutschen Bürgern, vornehmlich aus den Küstenländern. Und nebenbei die Quelle des Wohlstands deutscher Reeder.

Vor wenigen Jahrzehnten hat man den eingängigen Begriff Logistik erfunden, für die Verfrachtung von Gütern ganz allgemein. Ursprünglich gedacht für den Transport über Land, aber weil die großen internationalen Warenströme heute zum überwiegenden Teil über See erfolgen, ist die Seefahrt nur ein wesentlicher Teil davon. Was sich heute so Seefahrt nennt, das hat mit der altbekannten von früher nicht mehr viel zu tun. Reeder sind heute große Finanzierungsgesellschaften, die zur Erwirtschaftung von Gewinnen verschiedene Geschäftszweige unter einen Hut gebracht haben, wie den Bau oder das Chartern von Schiffen, das Besorgen von preisgünstigen Besatzungen egal woher für den Betrieb der Schiffe, das Organisieren von Ladung und den Hafenumschlag. Damit das alles reibungslos klappt, wird seit einigen Jahrzehnten die notwendige Verknüpfung der Geschäftszweige weitgehend von Computern erledigt. Noch sind Menschen für den Betrieb der Schiffe unverzichtbar, wenn auch an Zahl stark reduziert. Doch ist Menschlichkeit höheren Orts nur so weit gefragt, dass man tunlichst nicht mit nationalen und globalen Gesetzen aneckt.

Nach dem verlorenen Krieg hatte die deutsche Seefahrt ab 1950 herum ganz zaghaft mit dem Wiederaufbau begonnen. Man begann mit der wenigen Alttonnage die noch vorhanden war oder mit gehobenen Wracks, bis die ersten kleinen Neubauten von den Werften kamen. Unterbringung, Verpflegung und schwere Arbeit an Bord erfolgten anfangs noch unter sehr niedrigem Niveau. Seemann sein war bei weitem kein Traumberuf. Nichts für Schöngeister, eher was für raue Burschen. Leute die bereit waren, auch unter schwierigsten Umständen das Nötige zu tun, was unbedingt gemacht werden muss. Leute, die sich nicht alle unbedingt immer streng an die Gesetze hielten, vielleicht gelegentlich mal über die Stränge schlugen, sich mit Alkohol oder anderweitig betäubten, sich in der Regel aber der Disziplin unterordneten. Wenn Seeleute nach oft Monate langen Seetörns oder Wartezeiten auf Reede Möglichkeit zum Landgang hatten, dann tobten sie sich im Hafen aus und vergnügten sich mit den jeweils hierzu bereiten Hafenmädchen. Zum Nutzen beider wie auch der sonstigen Dienstleister vor Ort. Womit abschließend der Titel dieses Buches „Rabauken“ – hoffentlich nicht negativ besetzt ist – mithin aber ausreichend erklärt sein sollte. Sicher spielte es eine Rolle dabei, ob ein Schiff Linie fuhr und in festen Abständen in den Heimathafen zurück kam oder ob Hein Seemann auf einem ‚Nevercomeback-Liner‘ gelandet war, einem Schiff mit wechselnden Fahrtgebieten lange Zeit fernab der Heimat. Und das prägt den Menschen auf die Dauer.

Meine hier festgehaltenen Erlebnisse auf dem Bulkcarrier FRANCESCA wie auch dem Stückgutfrachter SAXONIA haben sich eine ganze Schiffsgeneration nach dem Krieg ereignet. Die Lebensumstände an Bord hatten sich da schon gebessert. Aber im Vergleich zu der allgemein viel attraktiveren Stückgutfahrt zu jener Zeit (1970/71) war und ist das Leben auf einem Massengutfrachter bis heute für die Seeleute einfach nur langweilig. Deutsche findet man ohnehin nur noch in den Schlüsselpositionen der Schiffsleitung. Die werden zwar meistens anständig bezahlt, aber zur Zeit des Erscheinens dieses Buches sollte man besser niemand mehr das Fahren auf einem Bulker, Tanker oder Container empfehlen. Grund ist während der langen Monate an Bord die zunehmend menschliche Vereinsamung durch die niedrigen Besatzungszahlen und die Zusammensetzung der Crews in mehrere Nationalitäten aus unterschiedlichen Kulturkreisen. Was hier gedruckt ist im Jargon der Seefahrt, hat sich viereinhalb Jahrzehnte zurück wirklich so ereignet, und als ehrlicher Zeitzeuge hab ich mich bewusst dabei auch nicht ausgespart.

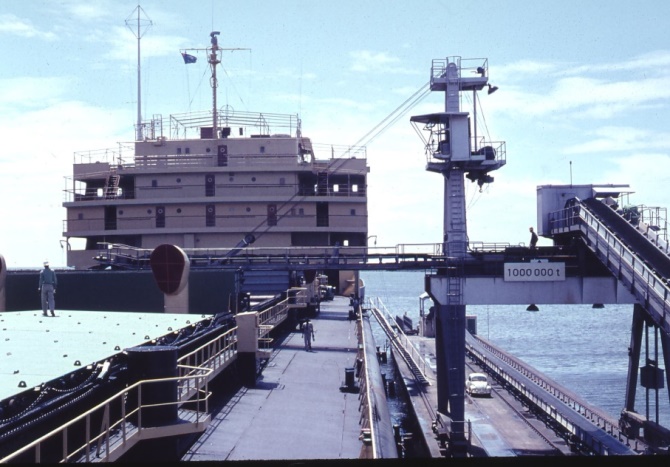

Schwesterschiff FIONA nach dem Stapellauf

Schiffsdaten FRANCESCA- Rufzeichen 5MCU

BRT 17.088 / tdw 26.320

Länge 195,70m / Breite 25,11m / Tiefgang 9,60m

Maschine MAN Zweitakt-Neunzylinder mit 10.100 PS

Gebaut bei Schiffswerft Blohm & Voss

Geschwindigkeit 15,7 Kt.

Wir schreiben August 1970. Gerade habe ich – nach meinem abenteuerlichen 15-Monats-Törn auf der „wackeren VIRGILIA“ – den redlich verdienten Urlaub in Barcelona und dem turbulenten Sitges an der nahe gelegenen Costa Dorada beendet. Ich bin auf Jobsuche, doch mit festem Ziel. Gerade zehn Jahre ist es her, da hatte ich auf der Werft Blohm + Voss am Bau eines hochmodernen Spezial-Autotransporters mitgearbeitet. CONSTANTIA hieß der Dampfer. Ein Schiff in allem wahrhaft komfortabel eingerichtet, und auch sonst alles, was ich damals über diese Reederei Chr. F. Ahrenkiel erfuhr, es klang recht verlockend. Damals fasste ich den Entschluss, wenn ich denn jemals selbst zur See fahren würde, dann wohl am besten hier, „bei diesem Verein“. Ich verliere mich kurz in alte Erinnerungen. Donnerstag, der 4. Mai 1961 morgens so gegen viertel vor sechs. Es war vor der Übergabe des Schiffes an die künftige Besatzung, die den Dampfer heute zur Ladepier verholen sollte.

Gerade hatte ich gerade mit meinen Kollegen die obligate Putzschicht beendet; traditionell wurde die nämlich von der am Bau beteiligten Truppe der Bordtischler durchgeführt. Ein begehrter Job; weil wenig anstrengend, und – zusammen mit Überstunden, gab es auch noch gut bezahlte Nachtzuschläge. Ich kam ins Gespräch mit dem kurz zuvor eingetroffenen Bootsmann, der hier mitfahren sollte. „Ja, astreiner Verein ist das. Hier stimmt einfach alles! Geld, Verpflegung, Trips und auch sonst…“

Wie gesagt, das liegt lange zurück. In den vergangenen neun Jahren seither ging es mit mir steil nach oben. Im Anschluss an meine Werftzeit bei Blohm bin ich auf sechs Schiffen als Zimmermann gefahren und – nachdem einige Jahre später abzusehen war, dass es diesen Job in nicht allzu ferner Zeit wegen nur noch geringer Verwendung von Holz an Bord so bald nicht mehr geben wird – habe ich schnell entschlossen wie auch mit viel Glück den Sprung in eine neue Karriere geschafft, nämlich den Aufstieg zum Funker.

Frohgestimmt betrete ich das Kontorhaus der Reederei Chr. F. Ahrenkiel in Hamburgs Altstadt, in der Mattentwiete 8. Ein altmodischer Paternoster-Fahrstuhl befördert mich in den 3. Stock. Gleich auf dem Flur oben treffe ich mit dem richtigen Mann zusammen. Der Leitende Inspektor – in Person von Hermann Gerdau. Im Hause wie auch den Schiffen der Reederei weithin bekannt unter dem Spitznamen „Weest Bescheed“. Als ich meinen Namen nenne, sagt er leicht grollend, „na, da sind Sie ja endlich!“ – Na denk ich, woher weiß der denn hier schon jetzt von meiner Existenz? Später erfahre ich es, der Küstenklatsch ist mir voraus geeilt. Der Chiefmate von meinem letzten Dampfer VIRGILIA nämlich, der olle Hamann, der hat einen Schwiegersohn namens Schepeler und – auch der ein Mann mit Kapitänspatent – war in Diensten der Reederei Ahrenkiel für Höheres vorgesehen und macht dort jetzt so was wie den ‚Waterclerk‘. Das heißt, er ist als Verbindungsmann eingesetzt zwischen dem Kontor und den gerade im Hafen liegenden Schiffen der Reederei. Und der Schepeler also hatte nun über Hamann von meinem Vorhaben erfahren, zu Ahrenkiel überzuwechseln und da hat er das gleich zur Mattentwiete weiter gegeben. Weil – wir Funker sind halt sehr gesuchte Leute derzeit. Ohne Funker an Bord dürfen Schiffe über eine bestimmte Größe bekanntlich nicht auslaufen. Über die Reederei selbst weiß man an der Küste – mal abgesehen davon, dass sie durchweg gute Schiffe in Fahrt hat weltweit – eigentlich nur wenig, weniger noch als über andere Reedereien in Hamburg. Später weiß ich, dass man sich „bei Krischan“ ganz bewusst immer gern aus den Schlagzeilen raus gehalten hat; ja, dass diese Firma ‚unter der Hand‘ bei Seeleuten fast so als Geheimtipp gehandelt wird. Was ich auf die Schnelle von „Weest Bescheed“ jetzt über meinen künftigen Einsatz erfahre, es klingt schon sehr verheißungsvoll. Für MS FRANCESCA hat man mich vorgesehen, ein Schiff unter ‚Monrovia-Flagge‘. Fügt gleich noch hinzu – „und das ist eines unserer Star-Schiffe, weest Bescheed!“ Für mich ist FRANCESCA – der ich bis dahin nur Stückgutfrachter gekannt habe – ohnehin in jeder Beziehung etwas Besonderes, so ein „richtig dicker Bulker“ nämlich.

Gleichzeitig erinnere ich mich an das Schwesterschiff FIONA, den Dampfer kannte ich bereits von meiner Zeit ‚bei Blohm‘, weil – auf dem war ich schon mal zur Reparatur drauf. Die Bezahlung ‚bei dem Verein‘ ist üppiger als alles, was ich bis dahin je gekannt habe. Volle Heuer – ganz ohne die üblicherweise trickreich versteckte Minderung im Tarif, die ich schon zweimal hatte erleben müssen, nämlich die – für Trampfahrt. Nein, hier ganz das Gegenteil! Auslandszulage gibt’s sofort ab Dienstantritt, dazu 50 Mark Monrovia-Zulage, die nennt sich hier „Treueprämie“ aber die gleich vom ersten Tag an. Und noch als Bonbon oben drauf eine ansehnliche Verwalterzulage von 300 DM. Ja, gibt’s denn das? Eine so üppige Bezahlung läuft bei der Seefahrt unter dem Begriff ‚Haustarif‘. Minuten später werde ich in eine Diskussion zwischen den Inspektoren einbezogen, wo die Herren sich darüber erregen, dass irgendein Koch oder Funker auf einem der Schiffe eine ‚wahnsinnsmäßige‘ Proviant-Bestellung übermittelt hat. „Stellen Sie sich das mal vor, Herr Coprian, drei Sorten Kaviar! Also – so gehts ja nun wirklich nicht – weest Bescheed!“ Und wo ich nun schon mal dabei bin, muss ich gleich pflichtschuldigst so etwas wie völliges Unverständnis mitmimen und bedenklich mit dem Kopf schütteln. Weil von mir – als künftigem Verwalter – vermutlich eben das jetzt erwartet wird. Na, mir soll’s recht sein. Eine für mich viel wichtigere Frage hab ich noch (aufgrund früherer Erfahrung nämlich): „Ist da an Bord eigentlich eine Waschmaschine?“ – – Ich ernte einen tadelnden Blick „Also – Funker! Auf jedem unserer Schiffe gibt es eine voll ausgestattete Wäscherei!“

Was wäre sonst noch? Ach ja, der Trip. Der Dampfer ist gerade auf dem Weg von Argentinien hoch mit „fullship“ Mais nach Ravenna in Italien. So wie auch noch drei weitere Schiffe der Reederei auf der „Maisstraße“, wie man mir sagt. So etwa Mitte des Monats soll der Dampfer im Löschhafen eintreffen. Anschließend erhalte ich mit meinem Heuerschein ein Ticket ausgehändigt, mit dem ich mir am Bahnhof eine Fahrkarte ganz nach meinen Wünschen ausstellen lassen kann. Bedeutet also für mich: Erster Klasse bis zum heimatlichen Frankfurt, dort ein paar Tage Fahrtunterbrechung und dann weiter per Schlafwagen – ebenfalls Erster Klasse nach Mailand. Erste Klasse Schlafwagen bis zur Adria, also das kostet richtig Geld. Mann! Völlig undenkbar gewesen wäre bei meinen beiden Tramp-Reedereien vorher. So viel Komfort war mir noch nie zuteil geworden – und stärkt mein Selbstwertgefühl ungemein. Von nun an wird meine Karriere steil nach oben gehen, da bin ich mir sicher. Auch wenn es noch mehr als eine Woche dauert, bis ich an Bord gehen kann; alles andere ist erstmal wurscht; Hauptsache, ich werd ab heute schon bezahlt. Ja, das war also mein Antritt damals „bei Krischan“.

Bestärkt wird mein Hochgefühl, als ich nach langer, geruhsamer Nachtfahrt morgens vom Schlafwagenschaffner geweckt werde mit der höflichen Ansage, der Zug würde in etwa 20 Minuten in Mailand eintreffen. Eine viertel Stunde Zeit bleibt mir zum Umsteigen und schon geht es weiter durch die endlos flache Po-Ebene nach Venedig. Immer noch Erster Klasse, jetzt aber Großraumwagen. Wäre auch okay gewesen, wenn nicht ein Rudel italienische Kinder sich daran ergötzt hätte, während der fast dreistündigen Fahrt laufend schrille Schreie auszustoßen. Zu meinem Bedauern bleibt mir auch in Venedig nur eine Viertelstunde Aufenthalt, mit einem Regionalzug soll es weiter gehen über Rimini nach Ravenna. Ach ja – Venedig sehen und sterben, wie‘s so schön heißt. Also ganz schnell jetzt eben mal raus auf den Bahnhofsvorplatz – und da ist er ja – nur wenige Meter entfernt. Der ‚Canale Grande‘ nämlich und somit ist mir wenigstens ein kurzer Blick vergönnt auf den Traum aller Italien-Touristen. Die atemberaubende Kulisse von Venedig. Ich atme einmal tief durch und bedauere, nicht mehr Zeit zu haben, für einen kleinen, wenigstens etwas längeren Aufenthalt in der Lagunenstadt. Muss mich gleichzeitig erinnern, dass es leider allzu oft Seemanns Schicksal ist, schöne Orte quasi nur im Vorüberfahren zu erleben. Andererseits, wäre ich damals als gerade ausgelernter Handwerksgeselle in jenem Taunuskaff hängengeblieben, dann wäre ich in der tristen Werkstatt von Krauter Meister Tippel inzwischen wohl glatt verblödet. Aber so habe ich einige Jahre zuvor immerhin sieben Stunden lang Paris erleben dürfen, als wir damals auf der Bahnfahrt von Hamburg nach Dieppe beim Umsteigen dort den Anschlusszug verpasst hatten. Unter sachkundiger Führung von Freund Billung hatte ich in diese einmalige Stadt mal kurz rein schnuppern dürfen. Egal und vorbei. Nur das Heute zählt. Jetzt besteige ich einen klapprigen Nahverkehrszug und bei der Fahrt am offenen Abteilfenster vom Fahrtwind gestreichelt lasse ich die sommerlichen Strände der blauen Adria gemütlich an mir vorüber ziehen.

Nach wenig mehr als einstündiger Fahrt in Ravenna angekommen, verspüre ich zunächst mal Hunger. In dem reichlich verschlafen wirkenden Bahnhof gibt es eine Gaststätte. Es erfordert keine besonderen Sprachkenntnisse, um bei dem verschlafenen Kellner (rein äußerlich erinnert der mich an diesen sprichwörtlich bekannten Typ da, ja den im Altonaer Bahnhof meine ich) eine Portion Spaghetti Bolognese mit Parmesan zu bestellen. Dieser Kellner – O-Beine und Plattfüße und komm‘ ich heut nicht, komm ich morgen… Genau so. Beim Kassieren später schielt der mit Vorwurf im Blick auf die fast leere Parmesanschüssel, wohl weil ich mich aus eben dieser im Übermaß bedient habe. Was soll’s, der echte Stoff in Italien schmeckt eben um Längen besser, als das Imitat aus Tüten zu Hause. Kurz nach mir ist eine kleine Gruppe in den Wartesaal rein gekommen und ruft jetzt laut nach Bedienung für Bier. Und das auf Deutsch. Einer ist lang aufgeschossen mit dunklen Haaren, der zweite ein kräftig gebauter Typ und der dritte ist mehr zierlich mit rotblonden Haaren. Ich bin mir sicher, die sind gleichfalls Ablöser für die FRANCESCA. Als ich man gerade so eben meine Nudeln verdrückt hab, wird von denen schon die nächste Runde nachbestellt.

Auf der Reederei hat man mir die Anschrift der hiesigen Agentur mitgegeben. Das Büro von der Agenzia Raffaele Turchi befindet sich nicht weit vom Bahnhof. Dort werde ich freundlich empfangen und wenig später mit einem Wagen an Bord gebracht. Der Liegeplatz ist sechs Kilometer von der Stadt entfernt an einem engen Kanal, direkt an einem großen Getreidesilo.

FRANCESCA ist schon von weitem erkennbar. Ganz schön fettärschig – so empfinde ich das mir zugewandte Achterschiff dort an der Pier – und gedrungen wirken die lehmgelb gestrichenen Achteraufbauten.

Gemessen an den vergleichsweise kleinen Schiffen meiner Vergangenheit ist sie von den Ausmaßen schon beeindruckend. FRANCESCA empfinde ich erneut als was Besonderes; auch jetzt noch, zwölf Jahre nach Indienststellung. Damals mit gut 26.300 Tonnen der modernste und wohl einer der größten Bulker der Welt. Ganze 185 Meter lang ist er und mit seinem ungewöhnlich hohen und breiten Mittschiffsaufbau fällt er völlig aus dem Bild sonst üblicher Schiffe. Ein Ding so wuchtig wie ein Wohnblock. Wie ich bald erfahre, hat man ihm treffend den Spitznamen „Hotel Vier Jahreszeiten“ verpasst. Auch farblich unterscheidet sich das Schiff von deutschen Standards. Die Aufbauten sämtlich – wie schon bei der CONSTANTIA damals – sind in ‚buff‘ angemalt, ein für Schiffe (damals) ausgefallener Farbton so zwischen lehmfarben und Apricot. Der Rumpf ist in der Hauptsache schwarz, dazu einem Farbgang grün und Boottop über der Wasserlinie. Insgesamt gesehen eine sehr ansprechende Farbkombination. Bei der Crew hat FRANCESCA wegen des Fahrtgebietes und ihrer wuchtigen Form schon länger einen weiteren Spitznamen weg: ‚Der gelbe Bomber vom La Plata’.

Die Löscharbeiten sind bereits im Gange. Zwei dünne Rüssel an Auslegern aufgehängt führen in die offenen Luken runter.

Über lange Rohrleitungen wird die Ladung mit hohem Unterdruck angesaugt und in die hohen Silotürme rein geblasen. Ich, beladen mit Sack und Pack, arbeite mich jetzt erstmal die lange Gangway hoch. Oben der erste Eindruck ein durchgehend riesig langes Deck. Es erstreckt sich von der Back durchgehend unter diesem hohen Mittschiffsaufbau durch, wo ich mich befinde, bis hin zu den Achteraufbauten. Was ich so sehe, alles ist groß und gewaltig. Die Kummings der (eigentlich) nur drei Luken sind doppelt mannshoch und haben zu beiden Seiten jeweils einen langen

um so einen besseren Einblick in die Laderäume zu ermöglichen. An der Treppe zum Eingang sind drei Fahrräder geparkt und ein großer Einkaufswagen, dem Anschein nach requiriert aus einem Supermarkt. Jetzt noch ein paar Stufen hoch, dann durch ein stählernes Schott rein in den Mittschiffsaufbau. Ein hohes Treppenhaus. Angenehm kühle Luft empfängt mich wohltuend. Aircondition gibt’s hier also auch.

Nach mehreren Treppenabsätzen und diversen Decks bin ich oben angekommen. Uff! Da endlich – die Kammer des Kapitäns. Ein schon recht alter Herr von stämmiger Gestalt mit eisgrauem Haar empfängt mich. Mustert mich mit wachsamen Augen, ist aber ausgesprochen freundlich. Bordintern ist das ‚Opa Gottschalk‘. Nachdem ich mich vorgestellt habe, schickt er mich ein Deck höher, auf die Brücke. Hinter dem Kartenraum ist wie üblich auch der Funkraum. Kollege Schlotzhauer begrüßt mich erfreut, hat es mit der Ablösung zunächst aber gar nicht eilig. Getreu dem bekannten Prinzip „more days – more money“. Der Dampfer lag schon einige Zeit draußen auf Reede, ein Teil der Ladung wurde wegen dem großen Tiefgang bereits dort geleichtert. Und hier an der Pier soll es nun auch noch eine Woche dauern bis zum Auslaufen, mindestens.

Wie immer, wenn man sich kennenlernt auf einem Schiff, oder wieder begegnet und hat genug Zeit, trinkt man erstmal ein Bier zusammen; beschnackt das Ganze. Abgesehen von der Traumheuer ist das hier auch noch ein Traumdampfer, mit einem Traumtrip. Der Timecharterer sitzt hier in Ravenna, Miserocchi heißt er – und neben FRANCESCA hat er auch gleich noch das Schwesterschiff FIONA und zwei weitere Bulker von ‚Fido‘ gleich mit dazu gechartert. INGE und ANNELIESE mit Namen. Selber Trip, seit Jahren schon. Der Firma Miserocchi gehört auch dieser ganze Riesensilo da draußen. Die Schiffe fahren hier von Ravenna aus in Ballast nach Taranto und laden dort Bandeisen. Also Rohstahl für die Weiterverarbeitung in der Autoindustrie. Diese „Bänder“, noch reichlich einen Zentimeter dick, sind zu monströsen, sogenannten Coils aufgewickelt und so ein Trumm allein wiegt um die 30 Tonnen. Damit geht es dann nach Argentinien. Da werden die Dinger weiter ausgewalzt zu Blechen für die heimische Autoproduktion. Wenn die Ladung raus ist dort unten, laden die Schiffe an verschiedenen Plätzen gleichfalls in Argentinien voll Schiff Getreide – Mais, Soja und so weiter – und damit geht‘s wieder zurück nach Ravenna. Und so hat dieser Trip von den Seeleuten den zutreffenden Namen „die Maisstraße“ erhalten. Unser Gespräch wird kurz unterbrochen. Es erscheinen die drei Piepels in der Station, die mir heute schon im Bahnhof begegnet sind und liefern ihre Seefahrtbücher ab. Der Lange heißt Rönnau und ist als Zweiter Steward gemustert, der Kräftige namens Sobottka fährt als Decksmann und der eher zierliche Rotschopf mit dem Dauergrinsen heißt Simon und er steigt als Assi ein. Seinen wahren Namen könnte ich eigentlich gleich wieder vergessen, wenn ich nicht den Verwalter-Job hätte. Ich nehm’s schon mal vorweg; an Bord wird er von allen von Anfang an nur ‚Noli‘ genannt. Und nicht nur hier. Mit Noli bin ich in den folgenden Jahren auf mindestens fünf oder sechs Schiffen zusammen gefahren.

Der Bulkcarrier FRANCESCA ist in jeder Beziehung großzügig ausgestattet; auch an Platz wurde nicht gespart. Der Funkraum ist größer als die beiden, die ich vorher hatte. Zusätzlich verfügt er sogar über einen zweiten Arbeitsplatz; extra einen für die Büroarbeiten. Neben der wie sonst auch üblicherweise versenkbaren Schreibmaschine gibt es hier sogar eine richtige mechanische Rechenmaschine von Brunsviga. Die Funkanlage stammt von Hagenuk, auf Mittelwelle ist sie mit 500 Watt und auf Kurzwelle sogar mit 700 Watt ausgerüstet. „Mein lieber Scholli“, sag ich so zu mir. „Wenn ich mich da an die kärgliche Minimalausrüstung meiner zwei ersten Schiffe als Funker erinnere, dann ist allein das hier der Luxus schlechthin“.

Wir begeben uns jetzt auf die Brücke und – ich bin beeindruckt. Ein riesig breiter Raum ist das – mit sage und schreibe fünfzehn großen Fenstern nach vorne raus. Ein annähernd großes Ruderhaus wie das hier habe ich auch später nie wieder erlebt. Maschinentelegrafen sind gleich zwei vorhanden. Vermutlich, damit der „Eins-O“ nicht so weit laufen muss beim Ein- und Auslaufen. Eine Menge Messing gibt’s zu putzen hier für den OA. Falls denn einer mitfährt. Der Blick nach vorne richtet sich auf die derzeit noch geschlossene Luke eins. Genau genommen ist jede Luke in drei Laderäume aufgeteilt. Ein Blick auf den Generalplan des Schiffes im Glasrahmen im Gang verschafft Klarheit. Bei den zwei Luken achteraus ist es genauso, wie ich gleich darauf sehe, als wir in die Nock raus treten.

Jede Luke ist aufgeteilt in zwei riesige, voneinander getrennte Laderäume ohne durchgehende Zwischendecks; auf das trennende Querschott hat man in halber Höhe jeweils noch einen offenen Hochtank drauf gepackt. Eine Spezialkonstruktion von Blohm & Voss, die sich besonders bei Beladung mit Erz bewährt. Die überhohen Lukenkummings wiederum dienen als Feeder in der Getreidefahrt. Damit das Getreide während der langen Seetörns ausreichend nachsacken, aber nicht zur Seite übergehen kann. Zusätzlich hat das Schiff noch durchgehende Wingtanks seitlich unter dem Hauptdeck, auf deren Bedeutung komme ich später noch zurück. Abgedeckt sind die Laderäume mit übergroßen MacGregor-Luken, Patent Single Pull, angetrieben von eingebauten Hydraulikmotoren. Noch eine schiffbautechnische Besonderheit – erstmalig bei den zwei Schwesterschiffen umgesetzt – ist die ‚Rundung‘,anstatt des sonst üblichen Schergangs, also da wo der Rumpf und das Deck rechtwinklig aufeinander stoßen. Mit dieser Neuheit im Schiffbau hat die Werft sich damals das sonst übliche, kostenaufwendige Nieten rund um das gesamte Hauptdeck gespart.

Platz ist auf diesem Schiff reichlich vorhanden. Das „Hotel Vier Jahreszeiten“ beherbergt lediglich Kapitän, Funker, die nautischen Offiziere und den Ersten Steward. Auf dem Kapitänsdeck gibt einen großzügigen Speisesalon mit anliegendem Rauchsalon und die zugehörige Pantry. Woran aber es mangelt seltsamerweise, das sind eigene Sanitärräume für alle, die hier mittschiffs „ohne drei Streifen“ fahren. Nur Kapitän und Chiefmate verfügen über ein eigenes Bad. Die restliche Besatzung einschließlich Chief und den Ings wohnt ja achtern. Für uns andere Sterbliche mittschiffs ist auf jedem Wohndeck hier lediglich eine Dusche und ein WC vorhanden. Bei so viel Platz? Da müssen die bei Blohm bei der Planung ganz schön geschlafen haben. Was genauso widersinnig ist; nur die drei Kolbenringträger – einschließlich Chief – nehmen hier im Salon die Mahlzeiten ein, alle anderen Mittschiffsbewohner dagegen müssen sich dazu nach achtern begeben, in die O-Messe dort. Einigermaßen seltsam, was die sich damals wohl gedacht haben bei der Planung. Wenn überhaupt! Nachdem wir Funker nach einigen Bieren das Wesentliche jetzt miteinander ausgetauscht haben, machen wir uns „auf den langen Weg über Deck“ nach achtern. Auch hier kommt mir alles räumlich mächtig groß vor. Wenn man von draußen reinkommt, stößt man auf diesen langen Betriebsgang, der um den großen Maschinenschacht herum führt. Zu den Außenseiten hin sind zahlreiche Kammern angeordnet, die O-Messe liegt nach vorne raus. Alle, die Ingenieure wie auch die sonstige Crew, sind hier sehr großzügig untergebracht.

Drei Decks gibt es hier. Im unteren, eigentlich das Hauptdeck, ist außer vielen Kammern für Decks- und Maschinenbesatzung neben der Mannschaftsmesse auch noch eine gesonderte Unteroffiziersmesse vorhanden. Weiter hinten – vor der Rudermaschine – liegt die große Wäscherei, ausgestattet mit Waschmaschinen, Trockner, Heißmangel, und dazu noch einem gesonderten Trockenraum. Mein Kollege bemerkt, den hat man gelegentlich auch mal kurz als Knastzelle genutzt. Nahebei die großen Provianträume. Einen weiteren Raum – eigentlich vorgesehen als Hobbyraum – hat man umfunktioniert zur Mannschafts-Bar. Ich bin schon beeindruckt. Ein Deck höher dort die Offiziersmesse mit angeschlossenem, separaten Rauchsalon. Elegant ausgestattet mit raumhoch roten Mahagonipaneelen; die Sitzmöbel mit feinen königsblauen Polstern. Sogar ein Schachtisch ist vorhanden, von den Lehrlingen angefertigt, in der Tischlerei bei Blohm. Auf diesem Deck wohnen die normalen Ings und Assistenten. Die Kombüse liegt nach achtern zum Verholdeck raus. Noch ein Deck höher feudal ausgestattete Wohnräume und zwar nur für ihn allein, den Leitenden Ingenieur – den Chief! Mit Fenstern nach vorn raus und zu beiden Seiten. Ich bin beeindruckt. Wir gehen wieder einen tiefer, hin zur Kombüse. Auch hier viel Platz und alles vom Feinsten. Anders als bei meinen beiden Trampreedern vorher fährt hier neben dem Koch auch noch ein richtiger Bäcker/Kochsmaat. Der Chefkoch, Rudi F. mit Namen, stammt aus einer Kreisstadt im Hessischen. Ein Landsmann also. Na, is ja’n Hammer. Die mittelalterliche Stadt ist mir gut bekannt; schließlich hab ich da lange Jahre mal nur wenige Kilometer entfernt gewohnt. Äußerlich betrachtet entspricht Rudi dem Idealbild eines Kochs, das da lautet: Ein guter Koch muss dick sein!

Beim Abendessen erste Eindrücke von der Besatzung. Die Offiziere und Ings sind ganz OK, so wie ich das sehe. Bei der Mannschaft einen tiefer sind schon ein paar raue Burschen drunter. Ach ja, der Crewliste habe ich entnommen, dass die Besatzung aus 31 Personen besteht. Bei der Jungfernfahrt der FRANCESCA vor zwölf Jahren waren‘s damals noch 42, aber dann merkte man irgendwann, ganz so viele braucht der Dampfer aber nun doch nicht.

Unter Nr. 32 der Liste ist aufgeführt: Rufname Lupo, weiterer Name Bingo, Geburtsort Islas Cabo Verde, geboren 1968, Wohnort abordo, Nationalität Aleman. Das ist ‚Seine Wichtigkeit‘ – der Bordköter der FRANCESCA, eine verdammt giftige Töle, die das gesamte Hauptdeck als den ihr allein unterstellten Herrschaftsbereich ansieht. Das Viech fährt einen ständigen Hass ab auf alle Neuankömmlinge und zusätzlich auf solche Typen, die Hein Seemann nach alter Gewohnheit als ‚Kanacker‘ bezeichnet. Also alles, was nicht unbedingt blond und nordisch aussieht. Vermutlich aufgrund früherer Erfahrungen in seiner damaligen Heimat. Lupos Abkunft – vermutlich hat er sich irgendwann beim Bunkern in Sao Vicente an Bord eingeschlichen, besteht zu je einem Viertel oder so aus Schäferhund und Terrier und ansonsten einer bunten Mischung quer durch alle Rassen..

Das Abendessen sowie der Service in der O-Messe alles ‚first class‘. Serviert vom Zweiten Steward korrekt gedressed in – schwarze Hose mit weißem Hemd. Die warme Hauptmahlzeit deftig, wie üblich. Mit Aufschnitt aus Deutschland und von guter Qualität. Kein Wunder, das Schiff wird alle paar Monate per Lkw vom Hamburger Schiffshändler Antoni Höen ausgerüstet. Zum Frühstück am nächsten Morgen erfreulich: Knusprig frisch gebackene Brötchen. Chefkoch Rudi geht der Ruf voraus, bei ihm sind ein Dutzend verschiedene Gänge zum Frühstück Standard. Naja. Immerhin gibt es fünf unterschiedliche, warme Gerichte zur Auswahl – wie Toasts, Kurzgebratenes, aber auch Reste von unverbrauchten Mahlzeiten der letzten Tage – und dazu noch Eier in zig Versionen nach Wunsch. Also Sparks, denk ich so bei mir, du wurdest weiß Gott auch schon schlechter verpflegt.

Nach wenigen Tagen habe ich mich eingerichtet. Es gibt nichts zu tun. Im Silo drüben gibt es ein Büro und da dürfen wir das Telefon auch für Gespräche nach Deutschland benutzen. Falls man keine Dauergespräche führt, winkt der Büromensch dort freundlich ab, wenn man was zahlen will. Die haben hier ein Herz für Seeleute. Ich habe mich mit dem Zweiten Ing angefreundet, der aber hier noch abmustern wird. Marius Bunge heißt er und stammt aus Ingelheim am Rhein. Wir waren dann ein oder zweimal zum Essen in der Stadt. Dabei stellten wir fest, dass wir uns vor etwa einem Jahr schon mal begegnet sind. In Hamburg war das, während des langen Werftaufenthalts der VIRGILIA, da machte er die Hafenvertretung für den 2. Ing. Er ging damals zur Schiffs-Ing-Schule und jobbte bei Kirsten, um etwas Geld zu verdienen. Und so kamen wir jetzt in Ravenna bei der einen oder anderen guten Flasche Wein richtig gut ins Schnacken. Wie’s so schön heißt, man trifft sich immer zweimal im Leben. In unserem Fall wurden es sogar dreimal. Ende 2013 nämlich hat er meine Website im Internet entdeckt und daraufhin traten wir erneut in Kontakt, haben inzwischen viele Telefonate geführt und E-Mails gewechselt. Auf Weiteres komme ich am Schluss dieses Buch zurück.

Es war nicht viel los sonst in Ravenna, außer einer Pizzabäckerei, wo sich die Crew der FRANCESCA zu einem letzten Bier trifft. Ziemlich tote Hose diese Stadt. Dachte ich jedenfalls. Meine Ansprüche ans Leben unterschieden sich damals noch gänzlich von denen heute. 45 Jahre ist das nun her und der Mensch ändert sich mit der Zeit. Damals war ich mehr auf sinnliche Genüsse ausgerichtet, hatte dagegen für Museen, Kunst und Architektur kaum großes Interesse. Heute würde ich diese seltene Gelegenheit nicht ungenutzt lassen, mir die weltbekannten Kunstschätze anzusehen, insbesondere die vielen berühmten Mosaiken in dieser Stadt wie auch dieses eindrucksvolle Grabmal des berühmten Gotenkönigs Theoderich (klassischer Roman von Felix Dahn: „Ein Kampf um Rom“). Ja – man lernt halt zu im Leben. . .

Tage später geht es los nach Taranto. Ein bedeutender Industriehafen in der großen Meeresbucht, da unten, innen vom Absatz des italienischen Stiefels. Dort ist ein großes Stahlwerk und von dem stammen die Steel-Coils, die wir laden sollen. Sie warten schon in langer Reihe auf der Pier. Um dreißig Tonnen wiegt so ein Teil im Schnitt, gut einen Meter zwanzig hoch und etwa gleichem Durchmesser. Große stabile Kräne mit einer starken hydraulischen Zange fassen in die Rollen rein und schwingen sie über die Luke, setzen sie mit der glatten Seite nach unten in den Laderäumen ab. Eine einzige Lage dicht an dicht in den sechs Räumen und in den drei Hochtanks. Damit ist der Dampfer auch schon abgeladen. Das Laschen kann dabei entfallen. Falls die Dinger mal ins Rutschen kommen, nein – das können die gar nicht bei diesem Gewicht. Es sei denn, der Dampfer dreht eine Eskimorolle. Mehr geht nicht. Jetzt erschließt sich mir der Sinn dieser Hochtanks. Es ist das „Stehaufmännchen-Prinzip“. Falls man nämlich den Dampfer mit diesen schweren Gewichten ausschließlich tief unten im Unterraum beladen würde, dann würde er schon beim leisesten Schwell schlackern wie Hund. Mit der Verteilung der Last auch in die Hochtanks aber verschiebt sich der Schwerpunkt nach oben und dann verlängert sich die Rollperiode. Die mit Wasserballast gefüllten Wingtanks dienen demselben Zweck.

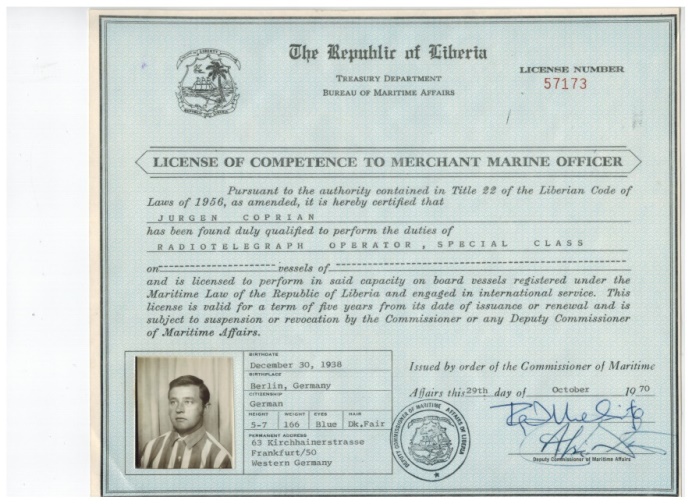

Auch wenn sie einer deutschen Reederei gehört, so ist FRANCESCA der Flagge nach keineswegs ein deutsches Schiff, nein – hinten auf dem Heck steht gut lesbar Monrovia drauf. Das ist der Registerhafen. Die liberianische Flagge übrigens – wenn sie, wie im Hafen ja vorgeschrieben, gesetzt wird – ist im Verhältnis zu dem großen Schiff auffällig klein bemessen. Als ob es peinlich wäre. Nach dem Frühstück ruft mich Opa Gottschalk in seine Kammer und eröffnet mir, ich müsse gleich an Land zum liberianischen Konsul. Ja, ich soll da mein Liberia-Ticket machen. Das ist Vorschrift. Nein, ich werde keiner Funkprüfung unterzogen, ich mache da wohl eher so etwas wie „die liberianische Gesundheitskarte“. Ich soll mir keinen Kopf machen; in Kürze kommt ein Taxi an die Pier und bringt mich dahin. Na denn. Nach kurzer Fahrt in die umliegenden Hügel bin ich beim ‚Konsulat‘ angelangt. Statt der von mir erwarteten Villa mit wehender liberianischer Nationalflagge davor erlebe ich eine Überraschung. Untergebracht ist es nämlich sehr unspektakulär in einer Art Fabrikhalle – im zweiten Stock eines – – nun ja – halt Fabrikgebäudes. Da sitzen und stehen eine Menge Leute an Tischen und Werkbänken und basteln irgendwelche Sachen zusammen. Was ich im Vorbeigehen sehe, etwas Ähnliches wie eine Schuhmanufaktur für Sandalen oder holzbesohlte Sommerschuhe scheint mir das hier. Oder man füllt Überraschungseier mit Figuren. Der Konsul, ein auffallend unscheinbarer Mensch, hockt an einem kleinen Tisch hinter Aktenbündeln und Telefon und passt auf, dass seine Arbeiter das auch alles richtig machen. Begrüßt mich freundlich palavernd in unverständlichem Süditalienisch, durchsetzt mit ein paar englischen Brocken. Geleitet mich dann in einen separaten Raum mit gediegener Möblierung und hohen Fenstern. Das taugt schon eher zur Repräsentation. Nun aber geht’s los. Zunächst blättert er ganz wichtig mein Seefahrtbuch durch Seite für Seite und meinen Pass. Notiert sorgfältig die Daten. Nimmt das mitgebrachte Passfoto entgegen. Was nun sonst noch abgeht, das ist einfach Show. Ich werde gewogen auf einer 20-Mark-Billigwaage, auch wird meine Größe gemessen mit Hilfe von Zollstock und Strich auf der Wand. Dann misst er per Daumendruck aufs Handgelenk meinen Puls, liest kopfnickend die Sekunden ab von der Armbanduhr. Nein, ich werde nicht aufgefordert ins Krüglein zu pinkeln (wie bei der SeeBG in Hamburg). Nicht mal das. Aber ich muss die Zunge raus strecken und er guckt mir in den Hals. Nach jeder Amtshandlung nickt er zustimmend mit dem Kopf und notiert alles säuberlich in ein Din-A4-Heft. Den Abschluss bildet die Hörprobe. Als Funker muss ich schließlich ein halbwegs taugliches Gehör nachweisen. Er baut sich jetzt einige Meter von mir entfernt an der Wand auf und beginnt zu flüstern. Englische Zahlen anscheinend. Als ich die bedingt durch sein genuscheltes Englisch nicht gleich verstehe, gibt er „völlig unauffällig“ Hilfestellung mit Anzeige der Finger. Die Sehfähigkeit nachzuweisen, wie es bei Nautikern erforderlich sein wird, bleibt ihm und mir erspart. Keine Ahnung, wie er diese Messung bei Erfordernis bewältigt hätte. Nun ist alles überstanden. Ach ja. Eine deftige Gebühr muss ich noch entrichten, in US-Dollars gegen Quittung und danach bin ich freundlich entlassen.

Viele Wochen später händigt mir Opa Gottschalk grinsend mein Liberia-Patent aus, demzufolge ich alle Voraussetzungen erfüllt habe, die Pflichten eines „radiotelegraph operator, special class“ wahrzunehmen. Das Dokument auf Hochglanzpapier ist dekorativ wie ein deutscher Meisterbrief, nur im Format etwas kleiner. Ein einziges Mal nur, Monate später, musste es in Las Palmas dem liberianischen Konsul vorgelegt werden. Der erschien mit einem Kasten voller Stempel im Salon und hat mit bunter Tinte unsere diversen Schiffspapiere einmal komplett durch gestempelt. Nur einen flüchtigen Blick warf er auf mein Patent, das zusammen mit gleichartigen Tickets der übrigen Patentinhaber ihm vorgelegt worden war, nickte zustimmend und – kassierte von dem sichtbar ergrimmten Opa Gottschalk einen dicken Dollarbetrag. Reine, dazu völlig überflüssige Geldschneiderei ist das, grummelte der. Äußert wenig später seine Überzeugung, der Titel ‚Konsul von Liberia‘, der ist sowieso käuflich. Ganz egal welche Eignung oder Vorbildung mögliche Bewerber aufweisen, vorrangig wird der ohnehin an den vergeben, der am Schluss als Höchstbietender den Zuschlag kriegt.

Nachzutragen zu dem Thema ist noch, dass eine Musterung – wie für deutschen Schiffen gesetzlich vorgeschrieben – auf FRANCESCA sich völlig erübrigt. Einziger Nachweis – siehe in meinem deutschen Seefahrtbuch.

Allein wichtig dabei ist der Stempel „Liberianisches Schiff mit deutscher Besatzung und deutscher Sozialversicherung“. Und den fährt der Kapitän – zusammen mit einem offiziellen Schiffsstempel – in seiner Schublade. Dabei ist unsere Crew tatsächlich so ‚reinrassig deutsch‘, dass wir in der Tat – außer Lupo vielleicht – keinen einzigen Ausländer an Bord fahren – auch nicht fahren dürfen! Das wiederum die vermutlich einzige Bedingung der Bundesbehörden an die Reederei, um hohe Steuern an den deutschen Fiskus zu umgehen.

Irgendwann habe ich auch den Grund füäüäöä