Mónica B. Brozon egresó de la escuela de escritores de la SOGEM. Se ha destacado como escritora de libros infantiles y juveniles. Con la novela Odisea por el espacio inexistente ganó el premio A la Orilla del Viento, otorgado por FCE en 1997. Esta historia la escribió con la colaboración de los niños que participan en la página web www.chicosyescritores.org.

Juan Pablo Gázquez estudió artes visuales, fotografía y creación literaria. Actualmente se dedica de tiempo completo a escribir y a dibujar. Con sus peculiares ambientes y personajes nos sumerge en esta historia de miedo y nos provoca escalofríos.

Ilustraciones de Juan Pablo Gázquez

Primera edición en español, 2006

Segunda reimpresión, 2010

Primera edición electrónica, 2010

© 2006, Mónica B. Brozon, texto

© 2006, Juan Pablo Gázquez, ilustraciones

D. R. © 2006, Fondo de Cultura Económica

Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F.

Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios:

editorial@fondodeculturaeconomica.com

Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc. son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-0416-3

Hecho en México - Made in Mexico

Ahora Alejandro tenía una recámara mucho más grande que la de antes, eso sí. Las paredes estaban recién pintadas y entraba mucha luz a través de dos ventanas. Si se asomaba por una de ellas, veía el departamento de enfrente, el cual no tenía ninguna gracia porque estaba vacío; si se asomaba por la otra, podía ver, cuatro pisos abajo, lo que antes había sido un jardín y ahora era pura tierra, excepto por una pequeña esquina con algo de pasto fresco y una enredadera que extendía sus ramas por la pared. Su papá había prometido que, dentro de poco, eso sería de nuevo un jardín lleno de pasto, donde pondrían un columpio y, cuando hiciera calor, una piscina inflable.

Pero Alejandro continuaba con la ley del hielo. No les hablaría a sus papás por el resto de la eternidad. Él no quería mudarse y no entendía por qué habían decidido dejar su casa de siempre, en una colonia fuera de la ciudad, si habían sido tan felices allá. Para los once años de Alejandro eso era inconcebible. Simplemente es ilógico dejar una casa donde lo tienes todo para ir a vivir en un edificio viejo y maltratado como éste.

Su madre vio el edicto en el periódico. Esa propiedad había pertenecido a uno de sus antepasados, y se buscaba a algún descendiente para asignarla de nuevo y regularizarla. Alejandro había escuchado decenas de conversaciones entre sus padres, en ellas hablaban de abogados, prediales y no sabía cuántas cosas más. Pero él no entendía nada de eso. Sólo sabía que por culpa de una tonta herencia de alguien a quien ni siquiera conocían, había perdido su vida, sus amigos y su colegio. Es decir, había perdido su felicidad.

—No sabemos ni quién es esa persona que se murió —rezongaba Alejandro.

—Sí sabemos —aclaró su papá—. Era prima segunda de la bisabuela de tu mamá. Su esposo era arquitecto y construyó el edificio.

—Ah, bueno, ¡¿y por qué no se lo dejaron a sus propios hijos?!

Los papás se miraron.

—Porque… seguramente no tenían —suspiró la mamá.

—Ojalá —remató el papá.

En efecto, así fue. Durante el periodo de trámites nadie apareció para reclamar la propiedad, todo se llevó a cabo en los mejores términos y finalmente la mamá de Alejandro tuvo en sus manos las escrituras del inmueble, cuya construcción databa de los años cuarenta.

—O sea, es un vejestorio —anticipó Alejandro.

Él conoció el edificio el día en que llegaron a vivir ahí. Entonces entendió por qué sus papás nunca habían querido llevarlo. Hubiera escapado de casa antes de permitirles que lo arrastraran a vivir a ese lugar.

Eran cuatro pisos igual de espantosos, excepto una parte del cuarto, que sólo tenía diferentes, vistas desde fuera, las ventanas nuevas. En el local de la planta baja había un viejo negocio de lavandería, con grandes letreros que algún día fueron amarillos, con la palabra “clausurado” muy borrosa repetida en todos ellos.

Mientras los papás seguían dando indicaciones a los hombres de la mudanza, Alejandro se asomó a la lavandería. Lo poco que pudo ver a través de los vidrios sucios fue un par de hileras de lavadoras separadas por un pasillo y, al fondo un ventanal desde donde entraba algo de luz. Alejandro, sin tener claro por qué, sintió un escalofrío y se alejó de la lavandería.

Los papás de Alejandro habían decidido ocupar uno de los dos departamentos del cuarto piso —al que le habían puesto las ventanas— antes de llevar a cabo sus grandiosos planes para el lugar. Tenían algunos ahorros y pedirían un préstamo al banco para poder remodelar el sitio y vivir cómodamente de las rentas de los cuatro departamentos restantes y del local.

—Sobran cinco departamentos; seis menos uno, cinco —observó Alejandro; no resistió romper la ley del hielo para aclarar lo elemental de las matemáticas. Total, el resto de la eternidad era mucho tiempo; podía hacer una excepción de vez en cuando.

—¡No, haremos de este piso un solo departamento y tendremos un penthouse enorme! —dijo el papá con entusiasmo.

—¡Podemos hacer un solar y poner plantas! —agregó la mamá.

Alejandro sólo se encogió de hombros. A él no le importaban esas cosas. Nada le causaba entusiasmo si no podía compartirlo con sus amigos de la cuadra y de la escuela. Ahora todos ellos estaban demasiado lejos. Sus papás habían intentado convencerlo de que podría seguir viéndolos de vez en cuando, pero él sabía que no era así. ¿Ir a la ciudad? ¿Para qué? Si allá tenían todo, y bajar a la ciudad era garantía de neurosis. Era cierto. Había mucho tránsito, mucha gente, el aire olía mal y molestaba la garganta. A nadie de su antigua colonia le gustaba ir a la ciudad. A él tampoco. Alejandro también sospechaba que ellos no irían más por allá. Y a cada momento esta sospecha se convertía en certeza. Sus padres miraban el lugar como si fuera un gran tesoro. No parecía que quisieran volver a salir de allí jamás.

La tristeza lo llenaba casi por completo, pero Alejandro no quería llorar frente a sus papás. Tomó una de las cajas de cartón con su nombre junto a una carita feliz, que por supuesto no había hecho él, y la llevó a la que sería, a partir de esa noche, su habitación.

Apenas cerró la puerta, las lágrimas empaparon sus ojos. Miró las paredes blancas y brillantes y sólo pudo pensar en un futuro triste y opaco. ¿Qué haría ahora, solo en ese edificio? Sus papás le habían advertido que la ciudad no era como el lugar donde vivían antes. Allí los niños no salían a jugar solos hasta el anochecer: era peligroso. Y también sabía lo difícil que sería asistir a un nuevo colegio a medio año escolar. Los amigos se hacen en los primeros días de clase. Para entonces todos los grupitos estarían formados y él no tendría lugar en ninguno.

Alejandro no derramó demasiadas lágrimas. Pronto la tristeza fue desplazada por el enojo y la preocupación, que le hacían sentir el corazón apretado y un hoyo en el estómago, pero no le provocaban llanto. Suspiró profundamente, como a veces se hace después de un berrinche, y sintió algo de náusea. Era el olor a pintura reciente de esas paredes. La ventana que daba al jardín estaba abierta, pero la otra no, por eso no circulaba el aire. Alejandro tiró de la manija, parecía atascada. Intentó con más fuerza, pero era imposible. Entonces vio una silueta pasar por la ventana sin cristal del departamento de enfrente. Tal vez era su papá o su mamá, que había ido a hacer planes pensando en el futuro penthouse. En ese momento la puerta de su recámara se abrió, y sus papás entraron con una caja grande.

—Alex, hijo, acércate —pidió su mamá. Su papá colocó la caja en el suelo.

—Esto es para ti. No queremos que te sientas solo mientras te adaptas —dijo su papá—. ¿Qué pasa, hijo, qué miras?

—¿Están todavía los señores de la mudanza? —preguntó Alejandro sin dejar de mirar hacia la ventana de enfrente.

—No. Terminaron de bajar todo y se fueron. Ahora nos toca a nosotros arreglar un poco… ¿Qué pasa, qué hay? —su mamá se había acercado a la ventana.

—No sé, nada —contestó Alejandro y miró por primera vez la caja, que se movía por sí sola en el suelo.

Pero… ¿Lo habían hecho?

¡Sí! Dentro de la caja brincaba un cachorro tratando de salir. Era un perrito color miel, de patas grandes, orejas caídas y una lengua que lamía sin parar su cara. Alejandro se sintió feliz por primera vez en mucho tiempo.

—Gracias pa, gracias, ma —dijo, olvidando por completo la ley del hielo.

—Bueno, ven a ayudarnos un poco, en lo que piensas en un nombre para este muchacho —dijo el papá.

Alejandro asintió con la cabeza. El papá lo vio acariciando a su cachorro y se sintió tranquilo. Decidió darle unos minutos a solas con su nueva mascota y salió de la recámara. Alejandro se paró para ir detrás de él.

—¡Ven, amigo! —llamó al perrito, pero éste se había ido a parar frente a la ventana atascada. Brincaba tratando de alcanzarla y lanzaba esos ladridos agudos y chistosos de los cachorritos. Alejandro lo cargó y se asomó con él a la ventana. Esta vez no vio pasar rápidamente una silueta. Ahí estaba, asomado.

Era un niño que, a la distancia y a la luz del atardecer, parecía de su misma edad. ¡Un niño en el edificio! ¡Y un perro! ¿Qué más podía pedir?

El niño sonrió y lo saludó agitando la mano. Alejandro dejó al perro en el suelo, jaló la ventana con todas sus fuerzas, y sólo hasta que tuvo los cachetes rojos y las manos adoloridas, la ventana cedió. Ya podía saludar a su vecino. Pero antes de que pudiera decir algo, el niño se puso el dedo índice en la boca pidiendo silencio. Y después hizo otra seña que quería decir “ven”. Alejandro le contestó, también con señas, que en un momento estaría allí, y que guardaría silencio.

Salió de su recámara con el cachorro brincando tras él. Sus papás escuchaban música en una grabadora de pilas mientras acomodaban los muebles. Parecía como si ensayaran la coreografía de un musical llamado “La alegre mudanza”.

—Falta una de mis cajas, creo que se quedó allá abajo —dijo Alejandro.

—Pues vas a tener que ir tú por ella, campeón, porque yo he subido esas escaleras como cien veces —dijo el papá y le lanzó un gran manojo de llaves.

—Ahora vengo. Pa, ¿estás seguro de que nadie vive en este edificio?

—Segurísimo. Ha estado abandonado por años.

—Décadas, cariño. Décadas —aclaró la mamá.

Alejandro salió de su departamento y, en lugar de bajar las escaleras, cruzó el pasillo hacia la puerta del departamento de enfrente.

Es la primera vez que escribo desde que estamos en este lugar, pero debo hacerlo, pues ni siquiera sé si fue cierto lo que me ocurrió y tampoco me atrevo a hablar con mis papás de esto.

Cuando vi a ese niño por la ventana me puse feliz. Él me pidió con señas ir para allá y que no dijera nada. Mi cachorro ladraba mucho y yo lo calmaba; no quería que mis papás supieran lo que estaba haciendo. Además, el chico había sido muy claro. Tenía que guardar silencio. Sentía como si estuviera haciendo algo muy malo. Pero, pensándolo bien, no lo parecía tanto. Sólo iba a visitar a un vecino que seguramente vivía de incógnito en el edificio.

Probé algunas llaves del manojo que me dio mi papá, pero no atinaba con ninguna. Así que toqué la puerta. Si el niño estaba dentro, pues mejor que me abriera y no me tuviera allí perdiendo el tiempo con todas esas llaves. Pero nada pasó. No se oía ruido dentro, ni voces, ni nada. Seguí intentando con las llaves que me faltaban hasta que di con la que sí era.

—¿Hola? —dije quedito, pero el chirrido de la puerta al abrirse hizo que mi saludo se perdiera por completo. Mi cachorro se asustó y corrió despavorido hacia nuestro departamento. Por un momento pensé hacer lo mismo que él, pero al final decidí entrar.

En el recibidor había algunos muebles cubiertos por sábanas, y las cortinas estaban cerradas. A través de ellas entraba un poco de luz que iluminaba el polvo flotante; era muchísimo y se perdía entre las telarañas que colgaban de las esquinas. Sentí un escalofrío y repetí mi saludo más fuerte, pero de nuevo no tuve respuesta. El olor del departamento era muy pesado. No olía a nada asqueroso, sino como a algo viejo y húmedo.

—¡Oye, niño! ¡Ya vine! —dije sin levantar la voz.

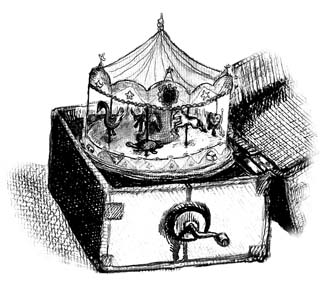

Entonces empecé a escuchar una musiquita: la típica de cajita de música, que si uno la oye en el cuarto de un bebé recién nacido suena hasta linda, pero en un departamento abandonado y lleno de telarañas, resulta más bien macabra. Venía del cuarto donde había visto asomado al niño. “Claro, es lógico”, pensé, pero un momento después me di cuenta de que nada ahí era lógico. Ese parecía un departamento abandonado… ¿Cómo podía vivir allí un niño, aunque fuera refugiado? Además, mis papás ya me habían dicho que nosotros éramos los únicos habitantes del edificio. En ese momento me dio miedo y quise correr, olvidarme de que había visto a ese niño, regresar al lado de mis papás y dormir esa noche en su cama, en medio de los dos. Regresé a la puerta principal y traté de abrirla, pero no pude; estaba cerrada con llave… ¡Pero yo no la había cerrado! Tomé el manojo de llaves, estaba tan nervioso que mi mano temblorosa no pudo sostenerlo y se me cayó. Me agaché para levantarlo, pero en lugar del manojo de llaves sentí algo ligero y un poco áspero: en la mano no tenía las llaves, sino una mota de polvo que se deshizo en mi palma. El volumen de la música del cuarto aumentó, al igual que el temblor de mis rodillas.

—¡Veeeen! —escuché una voz. Y sí, era la voz de un niño, pero sonaba hueca, como si viniera de una caverna muy profunda y con mucho eco. Tragué saliva y de nuevo quise echarme a correr, pero no pude. Parecía que una fuerza extraña me jalaba hacia esa habitación; tal vez era la música, tal vez la voz hueca del niño, no lo sé, pero no podía detenerme. Al llegar frente a la puerta, el picaporte empezó a girar sin que yo lo tocara: pensé que el niño estaba abriendo desde dentro. La puerta se abrió poco a poco y una luz amarillenta me iluminó la cara.