Zum Buch

Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war ein seltsames Gebilde. Zeitweise umfasste es halb Europa, doch seine Grenzen änderten sich ständig. Es hatte kein Heer und keine Hauptstadt und überstand doch Kriege, machthungrige Dynastien und die erbitterten Kämpfe um die Reformation. Es war ein multikulturelles Konstrukt, aus dem sich schließlich ein deutschsprachiges Kernland herausbildete.

SPIEGEL-Autoren und Historiker beleuchten die wechselvolle Geschichte des Deutschen Reiches vom Mittelalter bis zur Reichsgründung 1871. Sie zeigen, wie schwer es den Deutschen fiel, in einem Land zusammenzuwachsen, und wer den mühsamen Weg zur Nation ebnete: neben Herrschern und Politikern waren das auch immer wieder Dichter und Denker, die Ideale wie Einigkeit und Recht und Freiheit beschworen.

Zu den Herausgebern

NILS KLAWITTER, geboren 1966, studierte Geschichte, Rechtswissenschaft und Politik in Göttingen, Besançon und Berlin. Seit 2002 arbeitet er als Wirtschaftsredakteur beim SPIEGEL. Er schreibt meist darüber, wie sich die Wirtschaft auf Menschenrechte, die Umwelt und das Arbeitsleben auswirkt und unseren Konsum beeinflusst.

DIETMAR PIEPER, geboren 1963, studierte Literaturwissenschaft und arbeitet seit 1989 beim SPIEGEL, von 2001 bis 2008 als einer der Leiter des Ressorts Deutsche Politik in Hamburg. Seitdem ist er Ressortleiter für die Heftreihen SPIEGEL GESCHICHTE und SPIEGEL WISSEN. Bei DVA hat er unter anderem die SPIEGEL-Bücher »Karl der Große« (2013) und »Die Reformation« (2016) herausgegeben.

Nils Klawitter und

Dietmar Pieper (Hg.)

Das Reich der

Deutschen

Wie wir eine Nation wurden

Stefan Berg, Georg Bönisch, Felix Bohr, Annette Bruhns, Martin Doerry, Anke Dürr, Markus Flohr, Christoph Gunkel, Saskia Kerschbaum, Uwe Klußmann, Marc von Lüpke, Peter Maxwill, Joachim Mohr, Norbert F. Pötzl, Jan Puhl, Johannes Saltzwedel, Mathias Schreiber, Michael Sontheimer, Andreas Wassermann, Susanne Weingarten

Deutsche Verlags-Anstalt

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Die Texte dieses Buches sind erstmals in dem Heft »Das Reich der Deutschen. 962–1871: Eine Nation entsteht« (Heft 3 / 2016) aus der Reihe SPIEGEL GESCHICHTE erschienen.

1. Auflage

Copyright © 2016 Deutsche Verlags-Anstalt, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Straße 28, 81673 München,

und SPIEGEL-Verlag, Hamburg, Ericusspitze 1, 20457 Hamburg

Umschlag: Büro Jorge Schmidt, München unter Verwendung einer Vorlage von: © Artothek, AKG (5), Bridgeman Images,

Action Press, United Archive

Typografie und Satz: DVA / Andrea Mogwitz

Gesetzt aus der Rotation

ISBN 978-3-641-20389-4

V001

www.dva.de

INHALT

Vorwort

Der deutsche Weg

Wie aus dem ostfränkischen Reich ein zählebiges föderales Gebilde wurde

Von Nils Klawitter

»Kulturelles Kraftwerk«

Gespräch mit dem Engländer Simon Winder, einem Liebhaber der deutschen Geschichte

Von Nils Klawitter und Dietmar Pieper

Karte: Der Flickenteppich des Heiligen Römischen Reiches

KAPITEL I

EIN REICH ENTSTEHT

Revolution von oben

Otto der Große besiegte die Ungarn, einte die Fürsten und stärkte die Kirche

Von Uwe Klußmann

Frauen an der Macht

Die kluge Äbtissin Mathilde

Von Uwe Klußmann

Die Schicksalskirche

Kaisergrab und Pferdestall: der Magdeburger Dom

Von Andreas Wassermann

Mit der Wurst durch die Stadt

Wie die Zünfte im Mittelalter die urbane Gesellschaft umkrempelten

Von Christoph Gunkel

Nächte in zugigen Burgen

Warum ein Kaiser immerzu reisen musste: die umkämpfte Herrschaft von Lothar III.

Von Nils Klawitter

Der verweigerte Kuss

Politische Zeremonien und Insignien des Reiches

Von Dietmar Pieper

Diese Teutonen

Deutsche Identität bildete sich vor allem im Ausland

Von Felix Bohr

Der Sizilianer

Vom Papst gebannt, von seinen Anhängern verherrlicht: Kaiser Friedrich II.

Von Jan Puhl

»So voller Schmähworte«

Walther von der Vogelweide war ein Minnesänger, der gern moralisierte

Von Johannes Saltzwedel

KAPITEL II

GLAUBE, KRIEG UND FRIEDEN

Der Intellektuelle

Wie Karl IV. den Thron eroberte und

zu einem der prägenden Kaiser wurde

Von Georg Bönisch

Zirkel der Macht

Das jahrhundertelange Regime der Kurfürsten

Von Marc von Lüpke

Bertas Kampf

Die Herrschaft der Essener Reichsäbtissinnen

Von Saskia Kerschbaum

Karte: Zahlen aus dem Reich

»Jetzt schrei ich an das Vaterland«

Ulrich von Hutten und das Nationalgefühl

Von Mathias Schreiber

»Die Blutfahne wird ausgehängt«

So berichteten Zeitzeugen aus dem Dreißigjährigen Krieg

Handschlag vor dem Kamin

Der Frieden von Osnabrück und Münster

Von Markus Flohr

»Choleriker und Trunkenbolde«

Drei Blicke aus dem Ausland auf die Deutschen

Muttersprache, Vaterland

Die Entwicklung der deutschen Sprache

Von Anke Dürr

»Das Kaisertum ist unsere Klammer«

Der Historiker Georg Schmidt über das dynastische Geschick der Habsburger

Von Christoph Gunkel

Diplomatie mit Teppichfransen

Intrigen und Rituale auf den Reichstagen in Regensburg

Von Annette Bruhns

»Erstlich das freye Teutsch-Land«

So sah ein Historiker 1712 die deutsche Geschichte

Von Joachim Mohr

KAPITEL III

ALTES REICH UND NEUE MACHT

Land der Mirakel

Eine Geschichte voller Rückschläge: Preußens Aufstieg

Von Norbert F. Pötzl

Zwei Pferde, eine Kuh und 50 Taler

So wurden die Hugenotten gute Deutsche

Von Susanne Weingarten

»Der böse Mann«

Friedrich II. machte Maria Theresia das Leben schwer

Von Michael Sontheimer

Jupiter und sein Adler

Goethe hielt gerne Distanz zu den Umbrüchen seiner Zeit

Von Johannes Saltzwedel

»Wir werden ins Verderben rennen«

Einmal zog Goethe mit seinem Herzog in den Krieg

Von Johannes Saltzwedel

»Deutschland? Aber wo liegt es?«

Das Reich in Zitaten des 18. und 19. Jahrhunderts

»Das Band gelöst«

So endete das Heilige Römische Reich

Naive Genies

Das Deutschlandbild der Madame de Staël

Von Peter Maxwill

Doping fürs Deutschtum

Der seltsame Turnvater Jahn

Von Stefan Berg

»Preußen muss untergehen«

Fontanes kluge Zeitdiagnosen

Von Martin Doerry

»Das Salz des Hasses in ihr Herz gestreut«

Eine deutsch-jüdische Analyse von Ludwig Börne

Vakuum in der Mitte

Gespräch mit dem Historiker Jörn Leonhard über deutsche Wege und Sonderwege

Von Nils Klawitter und Dietmar Pieper

ANHANG

Chronik

Buchhinweise

Autorenverzeichnis

Dank

Personenregister

VORWORT

Es war ein seltsames Gebilde, dieses Heilige Römische Reich, in dem sich die deutsche Nation herausgebildet hat. Genau genommen war das Flickwerk von zeitweise 300 Territorien nicht einmal ein Staat. Klare, stabile Grenzen fehlten ebenso wie eine Hauptstadt, eine einheitliche Verfassung und meistens auch ein Heer. Dennoch beanspruchten die römisch-deutschen Kaiser die Herrschaft über halb Europa: Zeitweise dehnte sich das Reich von der Mitte Italiens über die Schweiz und die Niederlande im Westen bis nach Böhmen im Osten.

Als es 1806 aufgelöst wurde, riss das alte Band, das die deutschen Länder lange zusammengehalten hatte. In der aufkommenden Ära der Nationalstaaten schien das Reich aus der Zeit gefallen, viele machten sich über das morsche Gebilde sogar lustig. Das Ende des Reiches war ziemlich unrühmlich, wenn man bedenkt, dass es 844 Jahre gehalten hatte. Es überstand Kriege, machthungrige Dynastien und die Kämpfe um die Reformation.

Was hielt dieses besondere Konstrukt so lange zusammen, und wie schälte sich aus dem multikulturellen Imperium schließlich ein deutschsprachiges Kernland heraus? Seit wann begannen sich Sachsen, Friesen, Franken und Bayern überhaupt als Angehörige einer Nation zu verstehen? Und wie hält man heute Mythos und Wirklichkeit dieser fast tausendjährigen Geschichte auseinander?

In Porträts, Geschichten und Interviews versuchen SPIEGEL-Autoren Erklärungen dafür zu finden, wie sich die Deutschen zusammenrauften und zu sich selbst fanden. Unterstützt werden sie dabei von Experten wie dem Habsburg-Spezialisten Georg Schmidt oder dem Neuzeit-Historiker Jörn Leonhard, der sich kritisch mit der verbreiteten These vom deutschen Sonderweg auseinandersetzt. Einen gewitzten Blick von außen liefert der Brite Simon Winder. Der Cheflektor des Londoner Penguin Verlags schreibt seit Jahren über Deutschland und begeistert sich für das Mittelalter-Flair von Städten wie Quedlinburg.

Die Geschicke des Reichs mögen von Königen, Kaisern und Fürsten geprägt worden sein – Alltag und Mentalitäten sind durch sie allein allerdings kaum zu erfassen. Neben Porträts Ottos I., des Reichsgründers, oder des fünfsprachigen Böhmen Karl IV. wird deshalb auch geschildert, wie etwa die Zünfte in den Städten das hierarchische System des Mittelalters aufbrachen. Ein anderer Beitrag beschreibt die Macht der Frauen am Beispiel der Äbtissin Berta von Arnsberg, die ihr Essener Damenstift zäh und erfolgreich gegen die feindliche Übernahme durch den Kölner Erzbischof verteidigte.

In kleineren Nahaufnahmen und Seitenblicken geht es darum, wie lange die Deutschen brauchten, um eine einheitliche Sprache zu finden, wie uns die Nachbarn sahen (»Choleriker und Trunkenbolde«) und warum der Saum des kaiserlichen Krönungsmantels mit arabischen Schriftzeichen verziert war.

So ist dieser Band vor allem eine Spurensuche. Statt endgültige Urteile zu fällen, versuchen die Autoren eher, einige Mythen zu entzaubern: Die so prachtvoll überlieferten Mittelalter-Kaiser etwa – sie führten das Leben von Nomaden. Anders als viele Fürsten waren sie ständig auf Reisen und ritten mit ihrem Hofstaat durch das Reich. Nicht selten hausten sie in zugigen Burgen oder in Zeltlagern vor gegnerischen Städten.

Eine weniger bekannte Seite beleuchtet dieser Band auch bei einem der großen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts: Während Theodor Fontane heute vor allem als Verfasser epochaler Gesellschaftsromane wie »Effi Briest« bekannt ist, verhielt er sich damals in politischen Fragen als Opportunist: Kämpfte er 1848 auf den Berliner Barrikaden noch für Freiheit und Demokratie, verdingte er sich wenig später dem preußischen Staat, dem er sogar als Zensor diente.

Dieses Buch ist folglich auch der Versuch, die langen Linien der deutschen Geschichte nachzuzeichnen – eingebettet in das Panorama des Reichs, dieses in Europa einzigartigen Gebildes. Oft wurde es belächelt und lange bespöttelt, inzwischen wird es unter Historikern aber deutlich positiver gesehen: als ein frühes Beispiel föderaler Machtbalance.

Wir wünschen Ihnen gute Lektüre!

Hamburg, im Herbst 2016

Nils Klawitter und Dietmar Pieper

DER DEUTSCHE WEG

Im Zentrum Europas formen mittelalterliche Könige ein Imperium nach römischem Vorbild. Es war ein fragiles, oft belächeltes Gebilde, das aber Kriege verkraftete und Epochen überstand. Sein Föderalismus prägt uns bis heute.

Von NILS KLAWITTER

Fast neun Jahrhunderte hatte das Reich existiert, am Ende blieb vor allem eines: Spott. Schon vor dem endgültigen Aus im Jahr 1806 mokierten sich Zeitgenossen über das abgetakelte Gebilde und seinen abgerissenen Zustand.

Bei der vorletzten Kaiserkrönung 1790, notierte der Geschichtsschreiber Karl Heinrich Ritter von Lang, hätten der »abgeschabte Mantel« und die »Kaiserpantoffeln« Leopolds II. ausgesehen wie »auf dem Trödelmarkt zusammengekauft«. Das »Fastnachtsspiel in zerrissenen Fetzen«, so Lang, habe perfekt zur »kindisch gewordenen alten deutschen Reichsverfassung« gepasst.

Am 6. August 1806 hatte auch Leopolds Nachfolger Franz II. ein Einsehen. Seine Boten riefen in den Städten aus: »Wir erklären durch Gegenwärtiges, daß Wir das Band, welches Uns bis jetzt an den Staatskörper des deutschen Reichs gebunden hat, als gelöst ansehen.« Das 844-jährige Gebilde eines römischen Reichs deutscher Prägung hörte damit auf zu existieren. Der 33. Kaiser, ein Habsburger, hatte das Imperium einfach aufgelöst.

Die Reichsinsignien ließ er in der Schatzkammer der Wiener Hofburg wegsperren: die heilige Lanze etwa, 51 Zentimeter lang und angeblich auch mit einem Nagel vom Kreuz Christi zusammengehalten. Oder den aus Harzmasse geformten und mit Goldblech verkleideten Reichsapfel, Symbol der Weltherrschaft. Die allerdings hatte zu der Zeit längst ein anderer vor Augen, der Franz auch zur Auflösung gedrängt hatte: Europas mächtigster Herrscher Napoleon.

Das Ende des Reichs hatte sich abgezeichnet. Doch als dann am 18. August 1806 »zum ersten mahl Kaiser und Reich aus dem Kirchengebet weggelaßen« wurden, wie die Mutter Johann Wolfgang von Goethes ihrem Sohn schrieb, wirkte sie doch betroffen: Das Reich sei schließlich wie ein »alter Freund« gewesen.

Sein Anfang ist eine Idee – die Vorstellung eines christlichen Großraums mit einem Kaiser als Beschützer. Otto I., ein bärtiger Hüne mit funkelnden Augen, hat sie im Kopf, als er 962 zum Papst in Rom eilt, um ihm gegen aufsässige Lokalfürsten beizustehen. Der 49-Jährige knüpft damit an Karl den Großen an, der gut 160 Jahre zuvor zu einer ähnlichen Reise aufgebrochen war. Beide Könige werden am Tiber zum Kaiser gekrönt. Sie verband die etwas vermessene Vision der Fortführung des einstigen Römerreichs.

Der symbolische Akt der Krönung durch den Papst als Oberhaupt der römischen Kirche war nötig, um als Schirmherr der gesamten Christenheit ernst genommen zu werden. Wie im antiken Rom wurde der Adler zum Wappentier der neuen Macht.

Anders als Karl verfügte Otto nach der Teilung des riesigen Frankenreichs unter den Erben nur noch über das ostfränkische Territorium. Es wird nun allerdings bis 1806 mit der ostfränkischen und später deutschen Königskrone verknüpft bleiben. Das Jahr 962 gilt als Geburtsstunde des Gebildes, das man künftig das »Heilige Römische Reich Deutscher Nation« nennen wird.

Die damals etwa vier Millionen Bewohner hatten allerdings weder eine Vorstellung davon noch einen Namen dafür. »Sagemir, uueo namun habet deser man, uuerpistdu« (Sag mir, welchen Namen hat dieser Mensch, wer bist du?) – so etwa redeten die Leute dieser Zeit. Die meisten hausten in Hütten aus Holz und Lehm. Frauen wurden, wenn sie nicht bei der Geburt eines Kindes starben, kaum älter als 40 Jahre. Die Menschen aßen mit Honig gesüßten Getreidebrei und tranken oft schon am Vormittag verdünnten Wein, weil der Alkohol vor Infektionen schützte.

Chroniken erzählen von Blutrache und Faustrecht, auch Könige trennten ihren Widersachern gern mal Gliedmaße ab. Durch die Wälder strichen Wölfe und Bären, das Fortkommen war beschwerlich: Nur eine Heerstraße führte vom Rhein zu den norddeutschen Sachsen. Besser sah es im Süden aus: Entlang der Rhein-Donau-Linie verbanden Wegenetze römische Siedlungen wie Mainz, Straßburg und Regensburg, begüterte Kinder besuchten Klosterschulen.

Am Ende des Reiches 1806 steht Deutschland an der Schwelle zur Moderne. Dampfmaschinen revolutionieren die Industriearbeit, in Essen wird Friedrich Krupp bald seine erste Gussstahlfabrik eröffnen. Wenn auch die Leibeigenschaft noch nicht überall abgeschafft ist, neigt sich das Feudalsystem dem Ende zu. Viele Deutsche begeistern sich bereits für Volk und Vaterland.

Das Alte Reich dagegen wird belächelt. Vielen erscheint es marode, aus der Zeit gefallen. Eine Zumutung. Der populäre Berliner Geschichtsprofessor Heinrich von Treitschke rechtfertigt den Untergang mit dem »Durcheinander verrotteter Reichsformen und unfertiger Territorien«. Seine Worte spiegeln die nationalstaatlich geprägte Geringschätzung des Alten Reiches mit seinen zeitweise 300 Territorien. Die Sichtweise ist bis heute verbreitet.

Unter Historikern wird das Heilige Römische Reich inzwischen wesentlich positiver gesehen, vor allem die relativ friedliche Blütephase nach dem Westfälischen Frieden 1648. Seine föderalen Strukturen und Ausgleichsmechanismen, die konfessionelle Vielfalt und die kulturelle Diversität, die sich damals zeigten, gelten Forschern wie Peter Claus Hartmann gar als Vorbild für Europa.

Sicher, deutsche Defizite gab es einige: Unsichere Grenzen etwa – dauernd fiel dem Reich an den Rändern etwas ab. Auch fehlte eine Hauptstadt, in der sich eine zentrale Macht entfalten konnte. Wenn es eine Konstante gab, dann den Konflikt: Die Kaiser stritten mit den Päpsten, die Könige rangen mit den Fürsten, die erstarkenden Städte wehrten sich gegen die Landesherren, und schließlich hackten sich Katholiken und Protestanten im Ringen um den wahren Glauben die Köpfe ab.

Dennoch: Die 844 Jahre des Alten Reichs prägen dieses Land bis heute: Dass selbst die kleinsten Residenzstädte Theater hatten, die bis heute existieren, ist ein Erbe der viel gescholtenen Kleinstaaterei. Die Mentalität, alles zu verrechtlichen, drückt nicht unbedingt Untertanengeist aus, sondern auch Vertrauen in die Justiz. Das Reichskammergericht von 1495 scheint diese Neigung geprägt zu haben: Dort verklagten selbst Bauern ihre fürstlichen Landesherren. Während Zentralmächte wie England und Frankreich politische und religiöse Abweichungen schnell ersticken konnten, genügte einem Verfemten wie Friedrich Schiller 1782 die Flucht aus dem Herzogtum Württemberg ins liberalere kurpfälzische Mannheim, um weiter dichten zu können. Verschiedenheit hat Chancen eröffnet.

Die politische Zersplitterung der angeblich verspäteten Nation, so der Kunsthistoriker Neil MacGregor, sei tatsächlich eine Stärke gewesen. Der Brite ist seit Kurzem als Gründungsintendant des Humboldt-Forums im Berliner Stadtschloss Chef eines kulturpolitischen Vorzeigeprojekts. Die Ordnung des Alten Reichs hält er für einen »Sieg der kreativen Fragmentierung«.

Schon Otto I. hat die Zersplitterung zu nutzen gewusst. Sein Heer war ein bunter Haufen aus Sachsen, Bayern, Schwaben, Franken und Böhmen. Doch auf einer Schotterebene südlich von Augsburg besiegte diese Truppe die immer wieder ins Reich einfallenden Ungarn im August 955 dermaßen, dass die sich nicht wieder blicken ließen. »Vater des Vaterlandes« soll Otto damals genannt worden sein.

Aber war diese Schlacht am Lechfeld tatsächlich die Geburtsstunde der deutschen Nation, zu der Generationen von Historikern das Ereignis stilisierten? Stehen heute tatsächlich »1000 Jahre Deutschland« auf dem Spiel, wie AfD-Politiker gern mal behaupten? Waren die Menschen damals als monolithischer germanischer Block unterwegs, mit einem Volk, einem Reich und einem Führer?

Diese Sicht scheint gerade wieder an Boden zu gewinnen. In ihr mischt sich die Angst vor Überfremdung mit einer rückwärtsgewandten Sehnsucht nach einem urdeutschen Volk und christlich-abendländischen Werten. Eine absurde Sicht, wie der Mittelalter-Historiker Johannes Fried findet. Das Christentum sei seinem Ursprung nach so deutsch wie der Islam, sagt Fried, »beide Religionen sind aus dem Nahen Osten nach Europa eingewandert«.

Kein Sachse, Franke oder Friese hätte zudem auf die Frage nach seinem Heimatland damals »Deutschland« gesagt. Man war in seinen Stämmen verwurzelt, die ihrerseits zusammengewürfelte Haufen waren. Diese Stämme, die mit den deutschen Kaisern über die Alpen zogen, konnten sich untereinander zwar gerade so verstehen, eine nationale Einheit bildeten sie aber nur aus der Sicht des Auslands. Der italienische Mönch Benedikt von S. Andrea hielt sie einfach für Barbaren: »Schrecklich war ihr Anblick, krumm ihr Gang«, notierte er – in der Schlacht allerdings »standen sie wie Eisen«. Die germanischen Dialekte bezeichneten die Italiener, so halten es vatikanische Quellen auf Latein fest, als »theodisce« Sprache. Das bedeutete »Volkssprache«. Aus »theodisc« wurde später »tiutsch« und dann »deutsch«.

Obwohl die gemeinsamen Italienzüge für die Ethnogenese der Deutschen sehr wichtig waren, begannen die Menschen erst ganz allmählich, sich mit diesem Namen zu identifizieren. »Die Deutschen«, sagt Fried, »sind in ihre nationale Identität hineingeschlittert.« Von Deutschtum konnte damals keine Rede sein, und das Reich war sowieso lange nur eine Sache der herrschenden Eliten.

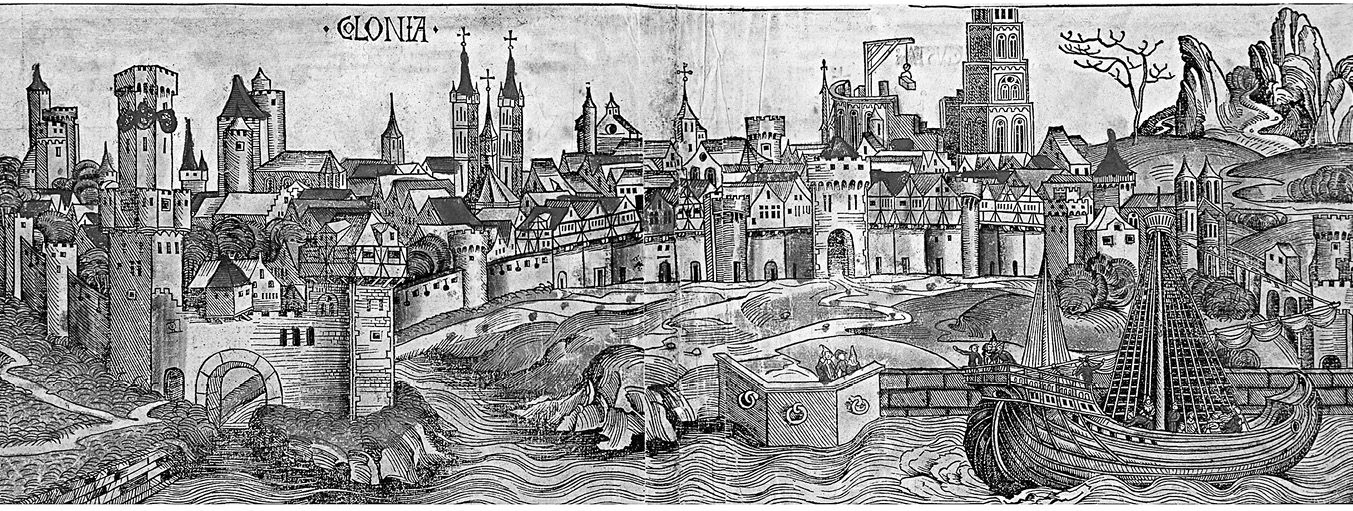

Ansicht von Köln aus der Schedel’schen Weltchronik (1493)

© BPK

Neben der Monarchie war die Kirche wichtigste Klammer dieses Reichs. Da Otto und seine Nachfolger dauernd ihr Land durchritten und mitunter über Jahre mit ihrem Tross südlich der Alpen feststeckten, mussten sie es zeitweise mit Briefen und Boten regieren. Auf ihre Kirchenfürsten daheim war allerdings Verlass. Die Herrscher kleideten Bischöfe und Reichsäbte schließlich selbst ein – Investitur wurde diese Personalpolitik mittels Ornatsübergabe genannt.

Die Macht der deutschen Herrscher war den Päpsten bald ein Dorn im Auge. Der Streit um die Investitur, das Recht, die Bischöfe ein- und abzusetzen, gipfelte 1076 in der Exkommunikation Heinrichs IV. Papst Gregor VII. stutzte den Salier-König zurecht und riet ihm, sich auf die Region zu beschränken, in der »Teutonici« lebten. Es folgten Heinrichs winterliche Odyssee über die Alpen, die Buße in der Apenninenburg Canossa und 1122 das Ende des Investiturstreits zugunsten der Päpste.

Sehr viel weiter reichend als die bekannte Büßersymbolik war jedoch der Effekt im Reich: Die Kirche entzog sich fortan der Instrumentalisierung durch den Kaiser und baute ihre Güter und Länder zu politischen Herrschaftszentren aus, einmalig in Europa. Neben Hochstiften und kleinen Reichsabteien entstanden Konzerne Gottes: Die Kirchenprovinz der Mainzer Erzbischöfe etwa reichte quer durchs Reich – von den Alpen bis zur Elbe. Schon unter Otto war der Mainzer Erzbischof gleichzeitig Oberherr der höfischen Geistlichkeit. Während Kaiser wie Barbarossa Weltpolitik machten und mit ihrem mobilen Schlachthof im Namen des Christentums in die Ferne vorrückten, hielt die kirchliche Verwaltung das Reich zusammen.

Dieses Reich war ein Lehnsverband, in dem der Herrscher Posten und Länder an seine wichtigsten Vasallen (etwa Fürsten) vergab. Der soziale Kitt waren Treueeide zwischen Fürst und Kaiser, Ritter und Landesherr, Bauer und Grundbesitzer. Doch innerhalb der Elite schwand die Treue oft ausgerechnet vor der nächsten Königskür. Anders als etwa Frankreich war das Reich keine Erbmonarchie; der Kaiser war in seiner Macht beschränkt und auf den Konsens der Großen im Land angewiesen. Die ältesten Söhne eines Dynasten hatten zwar die besten Chancen auf den Thron, aber eben keine Garantie. Die Wahl ließen sich die Fürsten bezahlen, auch mit sogenannten Regalien, exklusiven Königsrechten wie der Münzprägung oder dem Silberabbau. Die erzwungene Großzügigkeit der Herrscher zeigte Wirkung: Im späten Mittelalter hatten die deutschen Könige kaum mehr Einkünfte, ihre Regalien waren quasi ausverkauft, die Gesetzgebung war meist an die Landesherren delegiert.

Gegen diese Machtfülle von Adel und Klerus und den Druck durch allerlei Abgaben wie Zehnte regte sich im Volk Widerspruch. Bereits um 1200 schalt der Dichter Walther von der Vogelweide in einem frühnationalen Vers die kirchliche Kreuzzugssteuer, die »uns Tiutschen« auferlegt worden war. Kurz zuvor hatte ein Chronist das Geschacher um die Königswahl kritisiert: Der Adel scheue sich nicht, »Eide zu brechen, noch den Frieden zu verletzen und jegliches Recht zu verwirren«. Die Wahl schien bald zu einem unkalkulierbaren Risiko zu werden. Zeitweise gab es über hundert Reichsfürsten, die mitreden konnten. Gegen entsprechende Entlohnung wählten sie sogar Gegenkönige.

Karl IV., ein Luxemburger, vereinbarte schließlich 1356 mit den wichtigsten Reichsfürsten eine Krönungsordnung. Sie wurde in einer Pergamenturkunde mit goldenem Siegel (lateinisch »bulla«) festgehalten: Künftig sollten nur sieben Kurfürsten den König in der Reichsstadt Frankfurt küren (wählen). Zudem sollten die Kinder der weltlichen Kurfürsten nicht nur in Latein und in der deutschen Sprache geschult werden, sondern auch in Italienisch und Slawisch. Das Reich war ja ein Vielvölkerstaat.

Die 31 Kapitel dieses frühen Grundgesetzes spiegeln die Ehrfurcht des Monarchen vor den mächtigen Landesherren, die als »Säulen« des Reichs bezeichnet werden. Das Imperium glich nun einem exklusiven Fürstenklub, bis weit ins 15. Jahrhundert blieb es ein »Interessengeflecht führender Familien«, so der Historiker Peter Moraw.

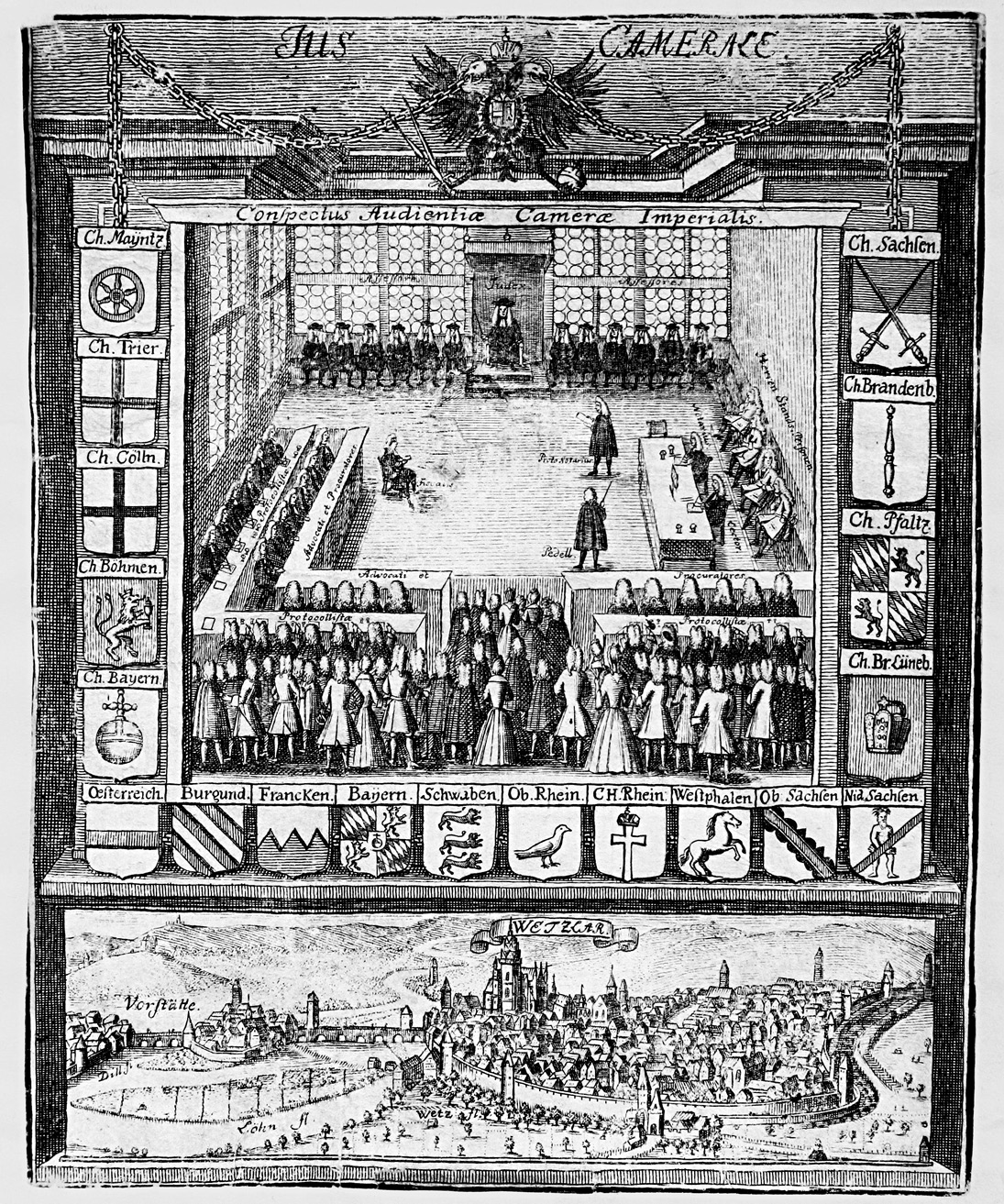

Das Reichskammergericht in Wetzlar (Kupferstich um 1735)

Formal zählten zum Reich die auf den Reichstagen versammelten Reichsstände, also Adel und Geistlichkeit und bald auch die freien und Reichsstädte. Das einfache Volk blieb außen vor. Je pompöser die Symbolik des Reichs bei Krönungen und teils monatelangen Reichstagen wirkte, desto komplizierter und uneinheitlicher war sein Innenleben. Zeitweise kursierten dort rund 500 Währungen. Es gab Hunderte reichsunmittelbare Ritter, die mit ihren Miniterritorien nur dem Kaiser unterstellt waren. Wer von Magdeburg bis Hamburg auf der Elbe fuhr, musste bis zu 16-mal anlegen, um Zoll zu entrichten.

Doch nicht nur innerlich, auch äußerlich wirkte das Gebilde etwas ungeordnet. So sehr diverse Atlanten deutscher Kartografen es auch suggerieren – klare, dauerhafte Grenzen hatte das Reich nie. An seinen Rändern franste es zusehends aus: In Norditalien etwa gab es Städte wie Parma, die in einer Lehnsbeziehung zum Kaiser standen, aber auf Reichstagen nicht vertreten waren. Ins starke Mailand konnte der Kaiser schon im 11. Jahrhundert kaum hineinregieren.

Die Schweizer Eidgenossenschaft entzog sich 1499, nach dem Krieg gegen die Habsburger, den Reichsinstitutionen, später auch die Niederlande. Burgund und Lothringen im Westen waren immer wacklig. Im hohen Norden, wo jahrhundertelang kaum ein Herrscher vorbeikam, gab es Territorien wie Holstein, die zum Reich gehörten, obwohl sie vom dänischen König beherrscht wurden. Und der böhmische König im Osten wählte als Kurfürst zwar den deutschen Herrscher, war jedoch in seinem Land souverän und nicht dem Reich unterworfen.

Im 14. / 15. Jahrhundert verändert sich die deutsche Gesellschaft im Zeitraffer. Der Buchdruck wird erfunden, Bankhäuser entstehen, Städte blühen auf und verbünden sich wie in der Hanse. Die Kaiser lösen sich vom Papst, notgedrungen: Da sie wegen heftigen Widerstands in Norditalien nur mühsam oder gar nicht mehr bis nach Rom kommen, büßen sie auch an europäischem Rang ein. Andererseits emanzipieren sie sich von Rom: Maximilian I. aus dem Hause der Habsburger, die mit kurzer Unterbrechung bis 1806 regieren, nennt sich 1508 als Erster »Erwählter Römischer Kaiser«. Krönungen nehmen in Vertretung des Papstes bald nur noch die drei erzbischöflichen Kurfürsten vor.

Früh-Humanisten wie Ulrich von Hutten werden populär. Sie sorgen für ein neues »Wir«-Gefühl und stellen unter Berufung auf Tacitus’ Schrift »Germania« die Tugend der Germanen der römischen Dekadenz entgegen. Gleichzeitig wirkt das Reich tief mittelalterlich: Die katholische Inquisition verfolgt vermeintliche Ketzer, Tausende Frauen werden als Hexen verbrannt, was auch Martin Luther für gerecht hält – sie könnten schließlich »ein Kind verzaubern«.

Im Reich sind auch noch ritterliche Fehden üblich. Der verstärkte Festungsbau und die neue Artillerietechnik machen Reiter in schwerer Eisenmontur allerdings zusehends überflüssig. Letzte Ritter wie Franz von Sickingen und seine Truppen werden zwar zeitweise sogar von Königen umworben, ihre Wegelagerei stört den Handel aber so sehr, dass diese Selbstjustiz durch den »Ewigen Landfrieden« verboten wird. Neben dem neuen Reichskammergericht ist dieses Friedensdekret das wichtigste Ergebnis des Wormser Reichstags von 1495.

Monatelang hatten dort die Reichsstände getagt – und der Stadt eine Menge Schulden hinterlassen. 7000 Einwohner mussten die gleiche Anzahl Delegierte unterbringen. »Es geht hier ganz auf Roemisch zu«, schrieb ein Chronist über die Zustände in Worms, »mit Morden, Stehlen und schoene Frauen sitzen alle Gassen voll.«

Der Landfriede, so die Historikerin Barbara Stollberg-Rilinger, sei ein früher »Schritt zur Etablierung eines Gewaltmonopols« gewesen. Das lag zwar bei den Landesherren, doch deren Gewalt begrenzte das neue Reichskammergericht als höchste Appellationsinstanz. Dessen Urteil mussten auch die Landesherren fürchten. »In einer Ständegesellschaft, die auf Ungleichheit beruht, war dies ungeheuerlich«, sagt die Historikerin Anette Baumann. Erstmals sprachen dort ausgebildete Juristen Recht, die Schöffen wurden nach ständischem Schlüssel besetzt.

Sicher, manche Verfahren wurden »auf die lange Bank« geschoben und dauerten über hundert Jahre. Die meisten waren aber in drei bis sieben Jahren entschieden. Allein das Prozessieren, so Baumann, war ein Beitrag zum inneren Frieden. Dabei halfen auch die neuen Reichskreise, eine Art Mittelinstanz zwischen Kaiser, Reichstag und Ständen, die der Zersplitterung im Land entgegenwirkten. Die zehn Kreise stellten jeweils Militär für die Wahrung des Landfriedens und später für die Verteidigung nach außen.

Das damals im Innern aufkeimende Gemeinschaftsgefühl war, typisch deutsch, auch Feindmarkierung. Humanisten wie Hutten riefen das deutsche Volk auf, die Macht Roms zu brechen oder sich gegen vorrückende Türken zu wehren. Doch im aufkommenden Streit von Reformation und Gegenreformation erlosch das neue »Wir«-Gefühl bald wieder.

Und dann beginnt es zu brodeln: Die Kritik des Augustinermönchs Martin Luther an Papst und Kirche zerreißt das Reich. Sprachlich allerdings eint er es. Er habe dem »Volk aufs Maul geschaut«, so Luther, und die Bibel auf »Deudsch« übersetzt. Damit ist sie der Deutungsmacht der lateinisch sprechenden Elite entzogen – ein Meilenstein auf dem Weg zu einer kulturellen Identität. Dank des neuen Buchdrucks wird die Luther-Bibel ein Bestseller, bis zu seinem Tod 1546 wird sie mehr als 200000-mal verkauft.

Luther selbst ist innerhalb kürzester Zeit im ganzen Reich ein Begriff, auch dank seines Propagandamalers Lucas Cranach. Gegen den in Mechelen und Brüssel aufgewachsenen Kaiser Karl V., der nur gebrochen Deutsch spricht, setzen die Reichsstände 1521 sogar Luthers Anhörung im Rahmen des Reichstags durch. Doch der Kaiser bleibt hart. Bald schon verbietet er allen Reichsgliedern den Kontakt mit dem Mönch. Die protestantischen Gegner formieren sich im Schmalkaldischen Bund. Die Bauern, die die Hauptlast der Feudalgesellschaft tragen, rebellieren: Sie fordern die Reduzierung der Frondienste, die Abschaffung der Leibeigenschaft, die freie Jagd und die Pfarrerwahl.

Doch dieser revolutionäre Moment, die kurze aufständische Phase von 1524 bis 1526, jagte vielen Deutschen und auch Luther großen Schrecken ein. Anders als manche Früh-Humanisten hatte er mit einer vereinten Nation nichts im Sinn, mit den aufständischen Bauern schon gar nichts. Luther hätte die »mörderischen und räuberischen Rotten« am liebsten wie »einen tollen Hund« erschlagen. Der protestantische Nationalheld – hier kam auch seine Obrigkeitshörigkeit durch – wollte an der staatlichen Ordnung schließlich nicht rütteln. Auch diese unterschwellige Gehorsamkeit vieler Lutheraner trug wohl dazu bei, dass sich katholisch und protestantisch geprägte Reichsstände 1555 im Augsburger Religionsfrieden zusammenrauften – für Religionskrieger, die die Menschen seit Jahrhunderten waren, ein großer Schritt. Die Untertanen allerdings hatten noch keine Wahl und mussten sich der Religion ihres Landesherrn anschließen oder auswandern.

Dies änderte sich erst 1648. Die Stände verpflichteten sich damals, »mit Nachsicht« zu dulden, wenn Untertanen die Konfession wechselten oder ihren teils sehr wechselwilligen Landesherren eben nicht folgten. Das Reich galt auch im Ausland bald als Ort der Toleranz.

Die Deutschen selbst waren damals vor allem müde und ausgelaugt: Der Dreißigjährige Krieg (1618 bis 1648) hatte weite Landstriche verwüstet. Wohl ein Drittel der 20 Millionen Bewohner war ums Leben gekommen. Das Reich war Schlachtfeld europäischer Potentaten gewesen, die absurde Bündnisse geschlossen hatten: Das katholische Frankreich etwa, das sich von der Habsburger-Herrschaft in Spanien bedroht fühlte, paktierte mit dem protestantischen Schweden gegen den katholischen Habsburger auf dem Kaiserthron.

Als das Schlachten ein Ende hat, blüht das Reich auf. Dichter und Denker finden fürstliche Mäzene, durch die Fragmentierung des Landes ergeben sich etliche kreative Nischen. Doch gerade in der Phase, als machtpolitisch mal die Luft angehalten wird, macht eine neue Dynastie auf sich aufmerksam, deren Stechschrittmentalität Deutschland lange prägen wird: die Hohenzollern. Den kargen, entvölkerten Sandstaat Brandenburg fusionieren sie mit dem Herzogtum Preußen, dem einstigen Kerngebiet der Deutschordensritter um Danzig und Königsberg. Ihr neuer Staat Preußen ist ein Kunstgebilde: mal gehört das Beuteland Polen dazu, mal wieder nicht, dann Teile Sachsens oder Stücke des Rheinlands.

Je labiler das Reich scheint, desto größenwahnsinniger werden die Preußen: Bald machen die habsburgischen Kaiser die Regionalfürsten im Norden sogar zu Königen in Preußen, das nicht zum Reich gehört. Bereits 1740 fällt der hochgerüstete Friedrich II. in Habsburgs reichster Provinz Schlesien ein. Nach mehreren Kriegen muss die österreichische Dynastie ihre Macht im Reich mit dem Aufsteiger teilen. Ein Jahrhundert später werden die Preußen die Habsburger bei Königgrätz besiegen, dann 1871 selbst den Kaiser stellen und Österreich zum Ausland machen.

Dazwischen liegt 1806 – ziemlich unspektakulär – das Ende des Reichs. Zuvor schon hatten sich die Fürsten im Süden und im Westen losgesagt und sich zum Rheinbund unter Führung Napoleons zusammengeschlossen. Das Reich ist eine bedeutungslose Hülle geworden. Die Trauer über das Ende des Gebildes hält sich in Grenzen. Schon bald allerdings macht sich im 1815 gegründeten Deutschen Bund eine skurrile Sehnsucht breit, die zwischen alter Kaiser-Manie und neuem Nationalstaatsdünkel oszilliert.

Noch zweimal wird ein deutsches Reich Europa erschüttern, 1871 und 1933. In beiden Fällen dient es der Expansion und Unterdrückung. Die Hohenzollern versuchen sich als koloniale Herrscher und Weltkrieger, die Nationalsozialisten verknüpfen ihren Rasse- und Eroberungswahn (»Unternehmen Barbarossa«, SS-Division »Das Reich«) mit vermeintlich großdeutscher Herrlichkeit.

Deutsch war auch das, aber es ist mehr: Das Land ist ein Produkt der Vielfalt, ein Ergebnis aus Zuwanderung, Integration, gemeinsamer Sprache und der Prägung durch die Nachbarn: Unseren Namen haben wir von den Italienern, die Demokratie von den Franzosen, und bei der Abwehr gegen die Osmanen waren 1683 im entscheidenden Moment Polen an deutscher Seite.