Loung Ung

Der weite Weg der Hoffnung

Aus dem Amerikanischen

von Astrid Becker

FISCHER E-Books

Loung Ung wurde 1970 in Kambodscha geboren. 1975 begann ihre Flucht vor dem Regime der Roten Khmer. Sie entkam dem Inferno und lebt seit 1980 in den USA. Loung Ung ist Sprecherin der Kampagne gegen Landminen, die 1997 den Friedensnobelpreis erhielt.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

»Reden heißt, meine Familie in große Gefahr zu bringen. Mit fünf Jahren beginne ich zu verstehen, wie es ist, allein zu sein, still und einsam und mit der Erwartung, dass jeder mich verletzten könnte.«

Zu Beginn der von Todesangst geprägten Flucht ihrer Familie vor den Roten Khmer wird Loung das Gebot auferlegt, mit keinem Menschen über ihre Herkunft zu sprechen, niemandem etwas von ihrem ehemals privilegierten Leben zu erzählen. Zu groß ist die Gefahr, von Pol Pot und seinen Truppen ermordet zu werden.

Unsagbares Leid bricht über die Familie herein. Loung muss sich in einem Waisenkinderlager zum Kindersoldaten ausbilden lassen, ihre Brüder und Schwestern kämpfen in Arbeitslagern verzweifelt um ihr Leben. Allein die vage Hoffnung, ihre Familie am Ende der Schreckensherrschaft wiederzusehen, spendet Loung Ung Trost.

»Ein sehr persönlicher, erschütternder Erlebnisbericht einer jungen Frau und ein beklemmendes Mahnmal für die Opfer.«

›Deutsche Welle‹

Erschienen bei FISCHER E-Books

Die Originalausgabe erschien 2000 unter dem Titel »First They Killed My Father. A Daughter Of Cambodia Remembers« im Verlag HarperCollins, New York

© 1999 by Loung Ung

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: bürosüd°, München

Coverabbildung: Michael Appel

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490238-8

Im Gedenken an die zwei Millionen Menschen, die dem Regime der Roten Khmer zum Opfer gefallen sind.

Dieses Buch ist meinem Vater Seng Im Ung gewidmet, der immer an mich geglaubt hat, und meiner Mutter Ay Choung Ung, die mich immer geliebt hat.

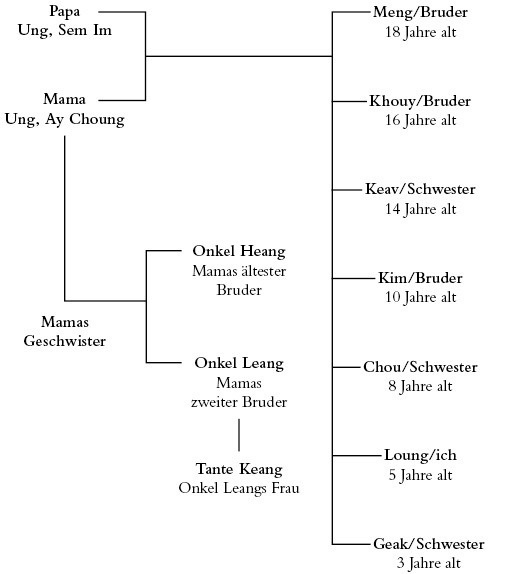

Meinen Schwestern Keav, Chou und Geak, weil Schwestern für die Ewigkeit sind, meinem Bruder Kim, der mich viel über Mut gelehrt hat; meinem Bruder Khouy dafür, dass er mehr als hundert Seiten zu unserer Familiengeschichte sowie Einzelheiten unseres Lebens unter den Roten Khmer beigetragen hat, wovon vieles in dieses Buch geflossen ist; meinem Bruder Meng und meiner Schwägerin Eang Muy Tan, die mich in Amerika großgezogen haben.

Von 1975 bis 1979 töteten die Roten Khmer durch Exekutionen, Hungersnöte, Krankheiten und Zwangsarbeit etwa zwei Millionen Kambodschaner, fast ein Drittel der Bevölkerung des Landes.

Dies ist eine Geschichte vom Überleben: meinem eigenen und dem meiner Familie. Auch wenn diese Ereignisse aus meiner Erfahrung stammen, spiegelt sich in ihnen die Geschichte von Millionen Kambodschanern. Hätten Sie zu jener Zeit in Kambodscha gelebt, dann wäre dies auch Ihre Geschichte.

April 1975

Phnom Penh City erwacht früh, um die kühle Morgenbrise zu nutzen, bevor die Sonne durch den Dunst bricht und die Hitze in das Land einfällt. Schon um sechs Uhr morgens rempeln sich die Menschen auf den staubigen engen Seitenstraßen von Phnom Penh an. Kellnerinnen und Kellner in schwarzweißen Uniformen stoßen die Schwingtüren kleiner Restaurants auf, und der Geruch von Nudelsuppe begrüßt die schon wartenden Kunden. Auf den Bürgersteigen schieben Straßenverkäufer vollbeladene Karren mit dampfenden Knödeln, Teriyaki-Spießen aus geräuchertem Rindfleisch und gerösteten Erdnüssen vor sich her, bereit für den anbrechenden Geschäftstag. Kinder in bunten T-Shirts und Shorts schießen barfuß Bälle den Bürgersteig hinunter, ohne sich um den Protest der Imbissverkäufer zu kümmern. Die breiten Boulevards hallen wider vom Gedröhn der Motorräder, von den quietschenden Fahrrädern und den wenigen Kleinwagen der etwas Wohlhabenderen. Mittags, wenn es auf vierzig Grad zugeht, wird es auf den Straßen wieder still. Die Leute sind auf der Flucht vor der Hitze nach Hause geeilt, wo sie etwas essen, kalt duschen und einen Mittagsschlaf halten, bevor sie um zwei Uhr zur Arbeit zurückkehren.

Meine Familie lebt in einer Wohnung im dritten Stock im Zentrum von Phnom Penh, deswegen bin ich an Verkehr und Lärm gewöhnt. Auf unseren Straßen gibt es keine Ampeln; Polizisten stehen auf Metallkästen mitten auf den Kreuzungen und regeln den Verkehr. Trotzdem scheint die Stadt zu jeder Tageszeit aus einem einzigen großen Verkehrsstau zu bestehen. Wenn ich mit Mama unterwegs bin, nehmen wir am liebsten ein Cyclo, weil man damit auch durch den dichtesten Verkehr kommt. Ein Cyclo ist eine Art großer Rollstuhl, der vorne an ein Fahrrad montiert wurde. Man lässt sich einfach auf den Sitz fallen und gibt dem Fahrer das Geld. Obwohl wir zwei Autos und einen Lieferwagen besitzen, fährt Mama oft auf dem Cyclo zum Markt mit mir, weil wir so schneller ankommen. Ich hopse lachend auf ihrem Schoß auf und ab, während der Fahrer durch die verstopften Straßen der Stadt strampelt.

Aber heute Morgen stecke ich in diesem großen Stuhl in einem Nudelimbiss fest. Viel lieber würde ich mit meinen Freundinnen Himmel und Hölle spielen. Große Stühle reizen mich, auf ihnen herumzuspringen. Ich kann es nicht ausstehen, wenn meine Füße in der Luft hängen und runterbaumeln. Mama hat mir schon zweimal verboten, mich auf den Stuhl zu stellen. Schließlich gebe ich mich damit zufrieden, mit den Beinen unter dem Tisch zu schlenkern.

Mama und Papa nehmen uns morgens, bevor Papa zur Arbeit geht, oft mit ins Nudelrestaurant. Immer ist das Restaurant voll. Löffel klappern gegen den Boden großer Schüsseln, heißer Tee und Suppe werden geschlürft, und der Geruch von Knoblauch, frischem Koriander, Ingwer und Rinderbrühe lässt meinen Magen knurren. Uns gegenüber sitzt ein Mann, der sich Nudeln mit Stäbchen in den Mund schaufelt. Neben ihm tunkt ein Mädchen ein Stück Huhn in ein Schälchen mit Hoisin-Sauce, während ihre Mutter sich die Zähne mit einem Zahnstocher reinigt. Für Kambodschaner und Chinesen ist Nudelsuppe ein traditionelles Frühstück. Das essen wir normalerweise, nur manchmal, zu besonderen Gelegenheiten, bekommen wir französisches Brot und geeisten Kaffee.

»Sitz still«, sagt Mama und beugt sich runter, um meine Beine mitten im Schwung anzuhalten, wobei ich aus Versehen gegen ihre Hand trete. Mama sieht mich streng an und gibt mir einen leichten Klaps aufs Bein.

»Kannst du denn nie stillsitzen? Mit deinen fünf Jahren bist du das anstrengendste Kind. Warum kannst du dich nicht wie deine Schwestern benehmen? Wie soll aus dir denn jemals eine richtige junge Dame werden?« Mama seufzt. Natürlich kenne ich das alles schon auswendig.

Es muss schwer für sie sein, eine Tochter zu haben, die sich nicht wie ein Mädchen benimmt. Sie ist so schön und hat eine Tochter wie mich. Ihre Freundinnen bewundern Mama wegen ihrer Größe, ihrer schlanken Figur und ihrer porzellanweißen Haut. Ich habe sie schon oft über Mamas schönes Gesicht sprechen hören, wenn sie glaubten, dass sie sie nicht hören kann. Weil ich ein Kind bin, haben sie keine Hemmungen, alles in meiner Gegenwart auszusprechen. Sie glauben, dass ich sie nicht verstehe. Sie beachten mich gar nicht und kommentieren den schönen Schwung ihrer Brauen, ihre mandelförmigen Augen, ihre lange, schlanke westliche Nase und ihr ovales Gesicht. Bei einer Größe von einem Meter achtundsechzig ist Mama eine Amazone unter kambodschanischen Frauen. Mama sagt, sie sei so groß, weil sie rein chinesischer Herkunft sei. Sie sagt, eines Tages werde ich wegen meiner chinesischen Gene auch groß sein. Ich hoffe es, denn jetzt reiche ich gerade an Mamas Hüften.

»Prinzessin Monineath von Kambodscha, ja, das ist eine Dame«, fahrt Mama fort. »Man erzählt sich, sie gehe so leise, dass man sie nicht hören kann, wenn sie sich einem nähert. Sie lächelt, ohne ihre Zähne zu zeigen. Wenn sie mit Männern spricht, sieht sie ihnen nie direkt in die Augen. Was für eine anmutige Dame!« Mama sieht mich an und schüttelt den Kopf.

»Hmm …«, gebe ich zur Antwort. Laut trinke ich noch etwas aus der kleinen Coca-Cola-Flasche.

Mama sagt, ich stampfe herum wie eine Kuh, die vor Durst stirbt. Sie hat schon oft versucht, mir beizubringen, wie eine junge Dame schreiten sollte. Zuerst muss man den Hacken aufsetzen, dann auf dem Ballen abrollen, während sich die Zehen schmerzhaft krümmen. Schließlich soll man sich mit den Zehen weich vom Boden abstoßen. Das Ganze hat anmutig, natürlich und leise zu geschehen. Ich finde das zu kompliziert und schmerzhaft. Außerdem trampele ich gerne herum.

»Diese Situationen, in die sie dauernd gerät! Vor ein paar Tagen ist sie …«, sagt Mama gerade zu Papa. Sie wird von der Kellnerin unterbrochen, die unsere Suppen bringt.

»Phnom-Penh-Nudeln mit Hühnchen und ein Glas heißes Wasser«, sagt die Kellnerin und stellt die dampfende Schüssel durchsichtiger Kartoffelnudeln in klarer Brühe vor Mama hin. »Und zweimal scharfe Schanghai-Nudeln mit Rinderkutteln.« Bevor sie geht, stellt die Kellnerin noch eine Platte mit frischen Sojabohnensprossen, Limonenspalten, kleingeschnittenen Frühlingszwiebeln, ganzen roten Chilies und Minze auf unseren Tisch.

Während ich das alles in die Suppe gebe, taucht Mama meinen Löffel und die Stäbchen in das heiße Wasser. Dann wischt sie das Besteck ab und gibt es mir zurück. »In diesen Restaurants ist es nicht sehr sauber, aber das heiße Wasser tötet die Keime.« Sie reinigt auch Papas und ihr eigenes Besteck. Mama probiert ihre klare Hühnerbrühe, während ich zwei ganze rote Chilies in meine Suppe fallen lasse. Papa sieht mir wohlwollend zu. Mit dem Löffel zerdrücke ich die Chilies am Schüsselrand, und dann schmeckt meine Suppe so, wie ich sie gerne esse. Langsam schlürfe ich die Brühe, und meine Zunge fangt sofort an zu brennen. Meine Nase läuft.

Vor einiger Zeit hat Papa mir erklärt, dass Menschen in heißen Ländern scharfgewürztes Essen zu sich nehmen sollten, weil sie dadurch mehr Wasser trinken. Und je mehr Wasser wir trinken, desto mehr schwitzen wir. Schwitzen schwemmt die Schlacken raus. Ich verstehe das nicht, aber weil ich es so gerne habe, wenn er mich anlächelt, nehme ich noch mal von den Chilies. Dabei werfe ich den Salzstreuer um, der laut wie ein Baumstamm auf den Boden donnert.

»Pass doch auf!«, fährt Mama mich an.

»Sie hat es nicht extra gemacht«, sagt Papa zu ihr und lächelt mich an.

Mama sieht Papa stirnrunzelnd an und sagt: »Ermutige sie bloß nicht. Hast du die Geschichte mit dem Hahnenkampf schon vergessen? Da hat sie auch gesagt, sie hätte es nicht absichtlich gemacht, und jetzt sieh dir nur mal ihr Gesicht an.«

Ich kann einfach nicht glauben, dass Mama sich immer noch darüber ärgert. Es ist schon so lange her, als wir meinen Onkel und meine Tante auf dem Land besucht haben und ich mit dem Nachbarskind gespielt habe. Irgendwann haben wir uns jeder ein Huhn geschnappt und ließen sie mit den Hühnern der anderen Kinder kämpfen. Mama hätte gar nichts gemerkt, wenn ich nicht eine Schramme abgekriegt hätte, die man immer noch sieht.

»Aber es ist doch ein gutes Zeichen, dass sie sich in solche Situationen nicht nur reinbringt, sondern auch wieder rauskommt. Sie ist einfach schlau.« Papa verteidigt mich immer gegenüber allen. Er sagt oft, dass viele Leute kluge Kinder nicht erkennen können und dass all diese heiklen Sachen, die ich mache, in Wirklichkeit für meine Kraft und Intelligenz sprechen. Ob Papa nun recht hat oder nicht, ich glaube ihm jedenfalls. Ich glaube alles, was Papa sagt.

Wenn Mama für ihre Schönheit gerühmt wird, so ist es bei Papa sein gutes Herz. Bei einer Größe von einem Meter fünfundsechzig wiegt er etwa siebzig Kilogramm. Seine untersetzte Figur hebt sich von Mamas langer, schlanker Statur ab. Papa erinnert mich an einen großen weichen Teddybären, den man gerne in den Arm nimmt. Papa ist zum Teil Kambodschaner und zum Teil Chinese, er hat schwarzes, lockiges Haar, eine breite Nase, volle Lippen und ein rundes Gesicht. Seine warmen Augen sind braun wie die Erde und rund wie der Vollmond. Am meisten liebe ich an Papa seine Art, nicht nur mit dem Mund, sondern auch mit den Augen zu lächeln.

Die Geschichte, wie meine Eltern sich kennengelernt und geheiratet haben, kann ich mir immer wieder anhören. In der Zeit, als Papa Mönch war, überquerte er eines Tages einen Fluss, an dem Mama Wasser schöpfte. Papa musste nur einen Blick auf Mama werfen, schon hatte es ihn erwischt. Mama sah, wie freundlich, stark und gutaussehend er war, und verliebte sich auch in ihn. Papa kehrte dem Kloster den Rücken und fragte sie, ob sie ihn heiraten wolle. Sie sagte ja. Doch weil Papa eine dunkle Hautfarbe hat und damals arm war, verweigerten Mamas Eltern ihre Einwilligung zur Heirat. Aber die beiden waren verliebt und zu allem entschlossen, also liefen sie weg und heirateten heimlich.

Sie hatten keine Geldsorgen, bis Papa mit dem Spielen anfing. Am Anfang war er erfolgreich und gewann oft. Aber eines Tages ging er zu weit und setzte alles auf eine Karte – sein Haus und alles Geld. Er verlor das Spiel, und fast hätte er auch seine Familie verloren, denn Mama drohte, dass sie ihn verlassen würde, wenn er nicht mit dem Spielen aufhörte. Seitdem hat Papa nie wieder ein Kartenspiel angerührt. Wir Kinder dürfen nicht Karten spielen und auch kein Kartenspiel nach Hause mitbringen. Wenn wir erwischt werden, müssen wir alle – sogar ich – mit einer schweren Strafe rechnen. Von seiner Spielleidenschaft abgesehen ist Papa so gut, wie ein Vater nur sein kann: freundlich, zärtlich und liebevoll. Er arbeitet hart als Hauptmann der Militärpolizei, weswegen ich ihn nicht so viel sehe, wie ich will. Mama hat mir erzählt, dass er seinen Erfolg nicht seinen Ellenbogen zu verdanken hätte. Papa hat nicht vergessen, wie es war, arm zu sein, und aus diesem Grund nimmt er sich die Zeit, denen zu helfen, die in Not sind. Die Menschen respektieren und mögen ihn.

»Loung ist schlau und gewitzt, das verstehen die Leute nicht«, sagt Papa und zwinkert mir zu. Ich strahle ihn an. Was das Schlausein angeht, bin ich mir nicht so sicher, aber in jedem Fall bin ich sehr neugierig. Mich interessiert alles: von Würmern und Käfern angefangen über Hahnenkämpfe bis zu den BHs, die Mama in ihrem Zimmer aufhängt.

»Jetzt machst du es schon wieder. Jetzt ermutigst du sie auch noch, sich so zu verhalten.« Mama sieht mich an, aber ich erwidere ihren Blick nicht, sondern schlürfe meine Suppe. »Neulich ist sie zu einem Imbissstand gegangen, wo es gegrillte Froschschenkel gab, und hat dem Verkäufer tausend Fragen gestellt: ›Haben Sie die Frösche selbst gefangen, oder züchten Sie sie? Was füttert man Fröschen? Wie zieht man einem Frosch die Haut ab? Haben Sie Würmer in seinem Bauch gefunden? Was machen Sie mit den Körpern, wenn Sie nur die Schenkel verkaufen?‹ Loung hat ihn so lange gelöchert, bis er seinen Karren weitergeschoben hat. Es gehört sich einfach nicht, wenn ein Mädchen so viel redet.«

»Auf einem Stuhl herumzuzappeln gehört sich auch nicht«, sagt Mama zu mir.

»Ich bin satt, darf ich aufstehen?«, frage ich hibbelig.

»Na gut, geh spielen«, seufzt Mama. Ich springe aus dem Stuhl und rase los zu meiner Freundin, die weiter unten in der Straße wohnt.

Obwohl mein Bauch voll ist, habe ich noch Appetit auf etwas Salziges. Mit dem Geld von Papa in meiner Tasche gehe ich auf einen Karren zu, wo geröstete Grillen verkauft werden. An jeder Straßenecke stehen Imbissverkäufer, bei denen man alles kaufen kann, reife Mangos oder Zuckerrohr, westliche Kuchen oder französische Crêpes. Diese billigen Stände sind in Kambodscha sehr beliebt. In den Seitenstraßen von Phnom Penh sieht man oft Leute auf Hockern sitzen und essen. Kambodschaner essen andauernd, und alles will probiert werden, wenn man nur Geld in der Tasche hat, so wie ich an diesem Morgen.

Die glasierten braunen Grillen sind in ein grünes Lotusblatt eingewickelt und riechen nach Holzfeuer und Honig. Sie sind salzig und schmecken wie gebrannte Nüsse. Ich bummele den Bürgersteig entlang und sehe den Männern zu, die sich um die Stände mit den hübschen jungen Mädchen drängen. Mir wird klar, dass Schönheit für Frauen wichtig ist und dass attraktive Mädchen gut fürs Geschäft sind. Eine schöne junge Frau macht gaffende Jungs aus smarten Männern. Ich habe gesehen, wie meine eigenen Brüder einem hübschen Mädchen Süßigkeiten abgekauft haben, die sie sonst nie essen, und einen köstlichen Imbiss gar nicht beachteten, den ein reizloses Mädchen angeboten hat.

Mit fünf weiß ich auch, dass ich ein hübsches Kind bin, denn ich habe schon oft gehört, wie Erwachsene zu Mama gesagt haben, dass ich hässlich sei. »Sieht sie nicht hässlich aus?«, sagten Mamas Freundinnen immer. »Welch glänzendes schwarzes Haar sie hat, und wie glatt ihre braune Haut ist! Man kann sich kaum bremsen, wenn man dieses herzförmige Gesichtchen sieht! Man muss sie einfach in die Apfelbäckchen mit den süßen Grübchen zwicken. Seht euch diese vollen Lippen an und dieses Lächeln! Hässlich!«

»Hört auf, mir zu sagen, wie hässlich ich bin!«, schrie ich sie an, doch sie lachten nur.

Das war, bevor Mama mir erklärt hat, dass man Kindern in Kambodscha nie geradeheraus Komplimente macht, weil man keine Aufmerksamkeit auf sie lenken will. Man glaubt nämlich, dass böse Geister schnell eifersüchtig werden, wenn sie solche Komplimente hören, und dass sie das Kind dann mit in die andere Welt nehmen könnten.

April 1975

Wir sind eine große Familie, wir sind neun: Papa, Mama, drei Jungen und vier Mädchen. Zum Glück haben wir eine geräumige Wohnung, in der wir alle bequem unterkommen. Unsere Wohnung ist wie ein Zug geschnitten, sie ist schmal, und die Zimmer liegen hintereinander. Bei uns gibt es mehr Zimmer als in den anderen Wohnungen, die ich gesehen habe. Das wichtigste Zimmer ist das Wohnzimmer, wo wir oft zusammen fernsehen. Es ist groß und hat eine hohe Decke, unter der Platz für die Galerie ist, die meinen drei Brüdern als Schlafzimmer dient. Ein kleiner Flur, der zur Küche führt, trennt Mama und Papas Zimmer von demjenigen, das ich mir mit meinen drei Schwestern teile. In der Küche riecht es nach gebratenem Knoblauch und gekochtem Reis, wenn wir uns auf unsere Stammplätze um den großen Mahagonitisch setzen. Wir haben alle einen eigenen hochlehnigen Teakholzstuhl. Der elektrische Ventilator dreht sich ununterbrochen in der Küche und verbreitet die vertrauten Aromen in der ganzen Wohnung, sogar im Badezimmer. Wir sind modern – unser Badezimmer hat Annehmlichkeiten wie eine Wassertoilette, eine Badewanne und fließendes Wasser zu bieten.

Ich weiß, dass wir zur Mittelschicht gehören. Das erkenne ich an unserer Wohnung und den Sachen, die uns gehören. Viele meiner Freunde leben in engen Wohnungen, wo es nur zwei oder drei Zimmer für eine zehnköpfige Familie gibt. Wer es sich leisten kann, wohnt nicht im Erdgeschoss. Je mehr Geld man hat, desto mehr Stufen muss man zu seiner Wohnung hochsteigen. Mama sagt, das Erdgeschoss sei unbeliebt, weil viel Dreck hereinkommt und dauernd irgendwelche neugierigen Leute ihre Nase durchs Fenster stecken. Deswegen wohnen nur arme Leute im Erdgeschoss. Die wirklich Armen leben aber in improvisierten Behausungen in Stadtvierteln, in denen ich nicht herumlaufen darf.

Manchmal kann ich auf dem Weg zum Markt mit Mama einen kurzen Blick auf diese Armenviertel werfen. Fasziniert beobachte ich, wie Kinder mit fettigen schwarzen Haaren in schmuddeligen und abgetragenen Kleidern barfuß auf unser Cyclo zurennen. Viele von denen, die da mit ihren nackten Geschwistern auf dem Rücken hüpfend angerast kommen, sehen etwa so alt aus wie ich. Selbst von weitem kann ich die rote Staubschicht auf ihren Gesichtern erkennen, die sich am Nacken und unter den Fingernägeln festgesetzt hat. Während sie uns kleine holzgeschnitzte Buddhas, Ochsen, Wagen und Miniaturbambusflöten entgegenstrecken, balancieren sie überdimensionale Flechtkörbe aus Stroh auf ihren Köpfen oder auf einer Hüfte und flehen uns an, ihnen etwas abzukaufen. Einige haben gar nichts zu verkaufen, sie nähern sich murmelnd mit ausgestreckten Händen. Doch es ist jedes Mal dasselbe: Bevor ich verstehen kann, was sie sagen, schrillt die rostige Fahrradklingel und zwingt die Kinder, uns den Weg freizumachen.

In Phnom Penh gibt es viele Märkte, große und kleine, aber die Produkte sind überall ähnlich. Es gibt den Zentralmarkt, den Russischen Markt, den Olympischen Markt und noch viele andere. Wo die Leute einkaufen, hängt davon ab, welcher Markt der nächstgelegene ist. Papa hat mir erzählt, dass das Gebäude des Olympischen Marktes früher schön war. Inzwischen ist die Fassade von Schimmel befallen und grau von den Abgasen, die Wände sind rissig. Der Vorplatz, einst grün und üppig mit Büschen und Blumen bepflanzt, ist heute unter Zelten und Imbisskarren begraben und wird täglich von Tausenden Menschen überquert.

Unter grellgrünen und blauen Plastikplanen werden Stoffe, Blumen, Bücher auf Chinesisch, Khmer, Englisch und Französisch angeboten. Neben gespaltenen grünen Kokosnüssen, winzigen Bananen, orangeroten Mangos und rosa Drachenaugen liegen Delikatessen wie silberne Tintenfische – die ihre Nachbarn mit Knopfaugen beobachten – und braune Garnelen in weißen Plastikeimern. Drinnen, wo es normalerweise deutlich kühler ist, sitzen sorgfältig frisierte Mädchen in gestärkten Blusen und Faltenröcken auf Barhockern hinter Glasvitrinen mit Gold- und Silberschmuck. An den Ohren, den Hälsen und Handgelenken und an den Fingern tragen sie Unmengen von gelbem, vierundzwanzigkarätigem Goldschmuck. Sie versuchen, die Vorübergehenden an ihre Stände zu locken. Ein paar Meter von den Frauen entfernt stehen Männer in blutigen Schürzen unter Haken mit gerupften Hühnern, lassen ihre Beile herabsausen und zerteilen fachmännisch halbe Rinder. Etwas weiter spielen modisch angezogene Männer mit dünnen Elvis-Presley-Koteletten in Schlaghosen und Kordjacketts laute kambodschanische Popmusik auf ihren achtspurigen Tonbändern. Die Songs und die Schreie der Verkäufer übertönen sich wechselseitig, alle wetteifern um meine Aufmerksamkeit.

Vor kurzem hat Mama aufgehört, mich mit zum Markt zu nehmen. Aber ich wache immer noch früh auf, wenn sie ihr Haar in heiße Wickler legt und ihr Make-up aufträgt. Ich bestürme sie, mich mitzunehmen, wenn sie sich ihre blaue Seidenbluse und ihren kastanienfarbigen Sarong überzieht. Und wenn sie dann die Goldkette, Rubinohrringe und Armbänder anlegt, bitte ich sie, mir Kekse mitzubringen. Sie betupft ihren Nacken mit Parfüm, ruft dem Mädchen zu, auf mich aufzupassen, und geht zum Markt.

Weil wir keinen Kühlschrank haben, geht Mama jeden Morgen einkaufen. Mama macht das gerne so, denn so ist alles, was wir essen, so frisch wie möglich. Fleisch oder Geflügel vom Markt legt sie in einen Schrank, der mit Eisblöcken vom Laden unten an der Ecke gekühlt wird. Wenn sie erhitzt und müde vom Einkaufen zurückkommt, streift sie als Erstes ihre Sandalen ab, die sie nach chinesischer Art an der Tür stehen lässt. Dann steht sie barfuß auf den Keramikfliesen und seufzt erleichtert, wenn die Kühle der Fliesen durch ihre Fußsohlen dringt.

Abends sitze ich gerne mit Papa auf dem Balkon und sehe zu, wie die Leute unter uns vorbeigehen. Die meisten Gebäude Phnom Penhs sind nur noch zwei oder drei Stockwerke höher als unser Balkon, ein paar sind achtstöckig. Die Häuser sind schmal und stehen eng aneinander. Die Stadt streckt sich drei Kilometer am Tonle-Sap-Fluss entlang. Sie macht so einen modernen Eindruck, weil die Gebäude aus der französischen Kolonialzeit den schäbigen, rußgeschwärzten eingeschossigen Häusern, die traditionell in Phnom Penh gebaut wurden, gegenüberstehen.

In der Dunkelheit dringen gedämpfte Geräusche zu uns nach oben. Straßenlichter flackern an und aus. Langsam schließen die Restaurants ihre Türen, und die Imbisskarren verschwinden in den Seitenstraßen. Ein paar Cyclofahrer legen sich in ihren Gefährten schlafen, indes andere noch herumkurven und Ausschau nach Passagieren halten. Manchmal, wenn ich mutig bin, lehne ich mich übers Geländer und sehe auf die Lichter hinunter. Und wenn ich sehr mutig bin, klettere ich hoch und klammere mich am Geländer fest. Während mein Körper von der Balkonbrüstung gehalten wird, traue ich mich, auf meine Füße hinabzusehen, wie sie da am Ende der Welt hängen. Wenn ich an ihnen vorbei auf die Autos und Fahrräder sehe, beginnen meine Zehen wie von tausend Nadeln gepikst zu kribbeln. Manchmal lehne ich mich ganz auf die Brüstung und lasse das Geländer los. Meine Arme flappen locker im Wind, und ich tue so, als sei ich ein Drache, der hoch oben über die Stadt fliegt. Der Balkon ist ein ganz besonderer Ort, weil Papa und ich hier oft wichtige Unterhaltungen führen.

Als ich klein war, viel jünger als jetzt, hat mir Papa einmal erzählt, dass mein Name, Loung, in einem bestimmten chinesischen Dialekt ›Drache‹ heißt. Er hat gesagt, dass Drachen die Tiere der Götter seien, wenn nicht gar die Götter selbst. Drachen sind sehr mächtig und weise. Oft können sie die Zukunft erkennen. Er hat mir auch erklärt, dass manchmal böse Drachen zu den Menschen auf die Erde kommen, um ihnen Verderben zu bringen – genau wie im Film –, wenn die meisten auch unsere Beschützer sind.

»Als Kim geboren wurde, bin ich draußen herumgelaufen«, hat Papa mir vor ein paar Nächten erzählt. »Plötzlich wandte ich den Blick nach oben und sah wunderschöne weiße Schäfchenwolken auf mich zukommen. Sie schienen mir zu folgen. Dann nahmen die Wolken langsam die Gestalt eines großen, gefährlich aussehenden Drachen an. Er war fünfzehn oder zwanzig Meter lang, hatte vier kleine Beine und Flügel mit der Spannweite seiner halben Körperlänge. Zwei gewundene Hörner wuchsen ihm in verschiedenen Richtungen aus dem Kopf. Seine Schnurrbarthaare waren fast zwei Meter lang, sie wogten sanft auf und nieder, als führten sie einen Bändertanz auf. Plötzlich stürzte der Drache auf mich zu und starrte mich aus Augen groß wie Räder an. ›Du bekommst einen Sohn, einen kräftigen, gesunden Sohn. Er wird aufwachsen und viele wunderbare Dinge tun.‹ So habe ich von Kim erfahren.« Papa erzählte mir weiter, dass der Drache ihn oft besucht habe, und jedes Mal überbrachte er ihm die Nachricht von der Geburt eines seiner Kinder. Hier bin ich also, meine Haare tanzen wie Schnurrbarthaare hinter mir her, und meine Arme flattern wie Flügel. So fliege ich über die Welt, bis Papa mich ruft.

Mama sagt, ich stelle zu viele Fragen. Wenn ich frage, was Papa bei der Arbeit macht, sagt sie mir, dass er Militärpolizist ist. Er hat vier Streifen an seiner Uniform, und das heißt, dass er gut verdient. Dann erzählt Mama mir, dass jemand mal versucht hat, Papa umzubringen, indem er eine Bombe in unserer Mülltonne deponiert hat, als ich ein oder zwei Jahre alt war. Daran erinnere ich mich nicht. Ich frage sie: »Aus welchem Grund sollte ihn jemand umbringen wollen?«

»Als Flugzeuge Bomben auf unser Land warfen, zogen viele Leute nach Phnom Penh. Doch hier konnten sie keine Arbeit finden, und dafür gaben sie der Regierung die Schuld. Diese Leute kannten Papa nicht, aber sie glaubten, dass alle Offiziere korrupt und schlecht seien. Deswegen haben sie alle hochgestellten Offizieren auf dem Kieker gehabt.«

»Was sind Bomben? Wer wirft sie ab?«

»Das musst du Papa fragen«, antwortete sie mir.

Später am Abend fragte ich Papa auf dem Balkon nach den Bomben. Er hat mir erklärt, dass Kambodscha sich in einem Bürgerkrieg befindet und dass die meisten Kambodschaner nicht in Städten, sondern in Dörfern auf dem Land leben, wo sie ihr kleines Stück Land bebauen. Und dass Bomben Metallbälle sind, die von Flugzeugen fallen gelassen werden. Wenn sie explodieren, reißen sie Krater auf von der Größe kleiner Teiche. Die Bomben töten Bauernfamilien, zerstören ihr Land und vertreiben sie aus ihren Häusern. Obdachlos und hungrig kommen die Überlebenden in die Stadt, um ein Dach über dem Kopf und Hilfe zu suchen. Wenn sie das nicht bekommen, werden sie wütend, und das lassen sie an den Beamten aus.

Bei diesen Worten begann sich in meinem Kopf alles zu drehen, und mein Herz schlug schneller.

»Warum werfen sie Bomben ab?«, fragte ich ihn.

»Kambodscha ist mitten in einem Krieg, den ich nicht verstehe. Und jetzt hast du genug Fragen gestellt«, sagte er und wurde still.

Die Explosion von der Bombe in unserer Mülltonne hat die Wände unserer Küche weggerissen, aber glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei hat nie herausgefunden, wer die Bombe da deponiert hat. Mein Herz tut weh bei dem Gedanken, dass jemand wirklich versucht hat, Papa zu verletzen. Wenn diese neuen Leute in der Stadt doch nur verstehen könnten, was für ein freundlicher und hilfsbereiter Mann Papa ist, dann würden sie ihm nichts tun.

Papa wurde 1931 in Tro Nuon geboren, einem kleinen Dorf in der Provinz Kampong Cham. Nach den Maßstäben des Dorfes war seine Familie wohlhabend, und Papa bekam alles, was er brauchte. Als er zwölf war, starb sein Vater, und seine Mutter heiratete wieder. Papas Stiefvater war oft betrunken, und dann schlug er ihn. Mit achtzehn verließ Papa seine Heimat und lebte in einem buddhistischen Kloster, um seinem gewalttätigen Elternhaus zu entkommen, etwas zu lernen und Mönch zu werden. Er hat mir erzählt, dass er in seinem Leben als Mönch immer einen Besen und ein Kehrblech dabeihatte, mit dem er vorsichtig den Pfad abfegte, damit er nicht aus Versehen auf ein Lebewesen trat und es tötete. Nachdem er das Kloster verlassen hatte, um Mama zu heiraten, ging Papa zur Polizei. Er war so gut, dass er unter Prinz Norodom Sihanouk in den Königlichen Geheimdienst Kambodschas aufstieg. Papa arbeitete als Geheimagent; er gab sich als Zivilist aus und sammelte Informationen für die Regierung. Er war sehr verschwiegen, was seine Arbeit anging. Da er sich jedoch vorstellte, dass er in der Privatwirtschaft mehr Erfolg haben könnte, quittierte er schließlich den Dienst und tat sich mit Freunden in einem Geschäft zusammen. Nachdem die Regierung Prinz Sihanouks 1970 gestürzt war, wurde er von der neuen Regierung Lon Nols zwangsverpflichtet. Obwohl er unter der Lon-Nol-Regierung zum Major aufstieg, sagte Papa, dass er eigentlich nicht für sie arbeiten wollte, dass er es aber tun musste, weil er sonst Gefahr gelaufen wäre, verfolgt, als Verräter gebrandmarkt oder vielleicht sogar getötet zu werden.

»Warum? Ist das woanders auch so?«, frage ich ihn.

»Nein«, sagt er und fährt mir durchs Haar. »Du stellst so viele Fragen.« Dann zieht er die Mundwinkel nach unten und wendet sich ab. Als er wieder spricht, ist seine Stimme belegt und kommt wie von weit her.

»In vielen Ländern ist das nicht so«, sagt er. »In einem Land namens Amerika ist es nicht so.«

»Wo ist Amerika?«

»Ganz weit weg, hinter dem großen Meer.«

»Und müsstest du in Amerika nicht in die Armee eintreten, Papa?«

»Nein, da regieren zwei politische Parteien. Die einen nennen sich Demokraten und die anderen Republikaner. Wenn sie gegeneinander kämpfen und eine Seite gewonnen hat, muss sich die andere nach neuen Jobs umsehen. Wenn zum Beispiel die Demokraten gewinnen, verlieren die Republikaner ihre Jobs, und oft müssen die Menschen umziehen, um neue Arbeit zu finden. So ist das in Kambodscha nicht mehr. Wenn die Republikaner hier in Kambodscha verloren hätten, dann hätten sie allesamt Demokraten werden müssen, um nicht bestraft zu werden.«

Unsere Unterhaltung wird unterbrochen, als sich mein ältester Bruder zu uns auf den Balkon setzt. Meng ist achtzehn und vergöttert uns jüngere Kinder. Er spricht so leise wie Papa, ist sanft und warmherzig. Meng ist verantwortungsbewusst und zuverlässig, er hat die Abschlussrede seines Jahrgangs an der Schule gehalten. Papa hat ihm gerade ein Auto gekauft, aber er fährt damit nur seine Bücher aus, keine Mädchen. Meng hat eine Freundin, und sie wollen heiraten, wenn er aus Frankreich vom Studium zurückkommt. Er wollte am 14. April nach Frankreich aufs College gehen, aber da am 13. Neujahr war, ließ Papa ihn noch zu den Festtagen bleiben.

Meng ist der Bruder, den wir bewundern, und Khouy ist der Bruder, den wir fürchten. Khouy ist sechzehn und interessiert sich eher für Mädchen und Karate als für seine Bücher. Sein Motorrad ist mehr als ein Transportmittel, es ist ein Mädchenmagnet. Er findet sich selbst unheimlich cool und unwiderstehlich, aber ich weiß, dass er gemein ist.

Meine älteste Schwester Keav ist schon mit vierzehn wunderschön. Alle sagen, dass viele Männer um ihre Hand anhalten werden und dass sie sich den aussuchen kann, den sie haben möchte. Mama sagt allerdings auch, dass Keav gerne tratscht und zu viel widerspricht. Das wird nicht gerade als schicklich für eine Dame angesehen. Mama will aus Keav eine große Dame machen, aber Papa hat ernstere Sorgen, er macht sich Gedanken um ihre Sicherheit. Viele Leute sind so unzufrieden, dass sie ihre Frustration an den Familien der Regierungsbeamten auslassen. Viele Töchter seiner Kollegen sind schon auf der Straße behelligt worden oder wurden sogar entführt. Papa hat so viel Angst, dass ihr etwas zustoßen könnte, dass er zwei Militärpolizisten abgestellt hat, die ihr überallhin folgen.

Kim, dessen Name auf Chinesisch Gold heißt, ist mein zehn Jahre alter Bruder. Mama hat ihm den Spitznamen »kleiner Affe« gegeben, weil er klein und flink ist. Er sieht sich viele chinesische Kampffilme an, und dann ärgert er uns, indem er die Kämpfer nachmacht. Früher fand ich ihn irgendwie komisch, aber als ich die Brüder anderer Mädchen kennengelernt habe, ist mir klargeworden, dass ältere Brüder alle gleich sind. Sie haben nur eins im Kopf: einen zu ärgern und zu provozieren.

Chou, meine drei Jahre ältere Schwester, ist mein komplettes Gegenstück. Ihr Name bedeutet auf Chinesisch Edelstein. Mit ihren acht Jahren ist sie ruhig, schüchtern und gehorsam. Mama vergleicht uns immer miteinander, und dann fragt sie mich, warum ich mich nicht so benehmen kann wie Chou. Mit ihrer ungewöhnlich dunklen Haut kommt Chou, im Gegensatz zu uns anderen, nach Papa. Meine älteren Brüder ärgern sie damit, dass sie keine von uns ist. Sie sagen, dass Papa sie vor einer Mülltonne gefunden und aus Mitleid adoptiert hat.

Ich bin die Nächste in der Reihe, und mit fünf bin ich schon so groß wie Chou. Meine Geschwister finden mich verwöhnt, sie halten mich für eine Unruhestifterin, aber Papa sagt, ich sei in Wirklichkeit ein ungeschliffener Diamant. Als Buddhist glaubt Papa an Visionen, an Energiefelder und auch daran, dass man die Aura von Menschen sehen kann; er glaubt an Dinge, die andere Menschen als Aberglauben abtun würden. Eine Aura ist eine Farbhülle, die deinen Körper umgibt. Sie offenbart dem Beobachter, was für ein Mensch du bist; blau bedeutet glücklich, rosa liebevoll und schwarz niederträchtig. Er sagt, auch wenn die meisten Menschen sie nicht sehen können, laufen wir doch alle in einer Hülle mit einer eindeutigen Farbe herum. Papa hat mir erzählt, als ich geboren wurde, sah er meine leuchtend rote Aura, und das bedeutet, dass ich ein sehr leidenschaftlicher Mensch werde. Mama meinte darauf knapp, dass alle Babys rot geboren werden.

Geak ist meine jüngere, drei Jahre alte Schwester. Auf Chinesisch heißt Geak »Jade« – in Asien die kostbarsten und beliebtesten Edelsteine. Sie ist wundervoll; alles, was sie tut, ist bezaubernd, selbst wenn sie nur sabbert. Die Erwachsenen kneifen sie dauernd in die Bäckchen, bis sie ganz rosig werden, sie behaupten, das sei ein Zeichen von Gesundheit. Ich glaube, dass es ein Zeichen von Schmerz ist. Aber trotzdem ist sie ein glückliches Kind. Ich war die Nervensäge.

Während Meng und Papa sich unterhalten, lehne ich mich übers Geländer und sehe auf das Kino auf der gegenüberliegenden Straßenseite hinunter. Ich gehe oft ins Kino, und weil Papa dort bekannt ist, lässt der Kinobesitzer uns Kinder umsonst hinein. Wenn Papa mitkommt, besteht er darauf, dass wir für unsere Tickets bezahlen. Von unserem Balkon aus kann ich auf eine riesige Werbetafel über dem Kino sehen, auf der der Film der Woche angekündigt wird: ein großes Bild von einer hübschen jungen Frau mit zerzaustem Haar und tränenüberströmten Wangen. Wenn man genauer hinsieht, besteht ihr Haar aus vielen kleinen gekrümmten Schlangen. Im Hintergrund kann man Bauern erkennen, die sie mit Steinen bewerfen. Im Laufen versucht sie, ihren Kopf mit einem traditionellen Khmer-Schal, dem Kroma, zu bedecken.

Die Straße unter mir liegt ruhig da, nur aus den Seitengassen ist das Geräusch von Strohbesen zu hören, mit denen der Abfall des Tages in kleine Häufchen zusammengekehrt wird. Ein paar Augenblicke später kommen ein alter Mann und ein kleiner Junge mit einem großem Holzkarren vorbei. Der Mann lässt sich ein paar Riel von den Ladenbesitzern geben, und der Junge schaufelt den Dreck auf den Karren.

In unserer Wohnung sitzen Kim, Chou, Geak und Mama vor dem Fernseher im Wohnzimmer, während Khouy und Keav ihre Hausaufgaben erledigen. Als Mittelschichtfamilie sind wir deutlich wohlhabender als die meisten anderen. Wenn meine Freundinnen zum Spielen kommen, dann stehen sie staunend vor unserer Kuckucksuhr. Und während viele Menschen in unserer Straße kein Telefon besitzen, haben wir zwei, auch wenn ich beide noch nicht benutzen darf.

In unserem Wohnzimmer steht eine hohe Vitrine, in der Mama Geschirr und Nippes, vor allem aber die köstlichen Süßigkeiten aufbewahrt, die so hübsch anzusehen sind. Wenn Mama im Zimmer ist, stelle ich mich oft vor den Schrank, presse meine Handflächen gegen das Glas und gerate in Verzückung über die Süßigkeiten. Ich sehe sie bettelnd an und hoffe, dass sie sich erweichen lässt und mir welche gibt. Manchmal funktioniert das, aber manchmal gibt sie mir nur einen Klaps auf den Po, jagt mich aus dem Zimmer und beschwert sich über die Fingerabdrücke auf dem Glas. Dann ruft sie mir nach, dass ich keine Süßigkeiten haben kann, weil die für die Gäste sind.

Abgesehen vom Geld und den vielen Sachen haben Mittelschichtfamilien auch mehr Freizeit, soweit ich das beurteilen kann. Wenn Papa am Morgen zur Arbeit geht und wir Kinder in der Schule sind, hat Mama nicht viel zu tun. Wir haben ein Mädchen, das jeden Tag zu uns nach Hause kommt, um zu waschen, zu kochen und zu putzen. Ich muss nicht bei der Hausarbeit helfen wie andere Kinder, weil das Mädchen alles für uns erledigt. Trotzdem bin ich fleißig; Papa besteht darauf, dass wir immer zur Schule gehen. Jeden Morgen, wenn Chou, Kim und ich zusammen losgehen, sehen wir Kinder, nicht viel älter als ich, die auf der Straße Mangos, künstliche Blumen aus grellbunten Strohhalmen und nackte rosa Barbiepuppen verkaufen. Ich kaufe immer von Kindern und nicht von Erwachsenen.

Mein Schultag beginnt mit Französischunterricht, am Nachmittag habe ich Chinesisch und danach Khmer. Das geht so an sechs Tagen in der Woche, und am Sonntag mache ich meine Hausaufgaben. Jeden Tag erklärt Papa uns, dass es unser oberstes Ziel sein sollte, viele Sprachen zu lernen. Er spricht fließend Französisch, und er sagt, es habe ihm beruflich weitergeholfen. Ich liebe es, Papa zuzuhören, wenn er mit seinen Kollegen Französisch spricht. Deswegen macht es mir auch Spaß, die Sprache zu lernen, obwohl die Lehrerin gemein ist und ich sie nicht ausstehen kann. Jeden Morgen müssen wir uns in einer Reihe aufstellen, sie ansehen und unsere Hände vorzeigen. Dann kontrolliert sie, ob unsere Nägel sauber sind. Wenn nicht, schlägt sie mit ihrem Zeigestock drauf. Manchmal lässt sie mich nicht auf die Toilette gegen, bis ich sie auf Französisch um Erlaubnis bitte. »Madame, puis j’aller au toilet?« Neulich hat sie ein Stück Kreide nach mir geworfen, weil ich am Einschlafen war. Die Kreide hat mich an der Nase getroffen, und alle haben gelacht. Ich wünsche mir, dass sie uns die Sprache beibringt und nicht so gemein ist.

Ich habe keine Lust, jeden Tag zur Schule zu gehen. Deswegen schwänze ich manchmal und bleibe lieber auf dem Spielplatz, aber Papa sage ich nichts davon. Was mir an der Schule gefällt, ist die Uniform, die ich in diesem Jahr trage, eine weiße Bluse mit Puffärmeln und ein kurzer blauer Faltenrock. Ich finde sie sehr hübsch, auch wenn ich mir manchmal Sorgen mache, ob der Rock nicht zu kurz ist. Vor ein paar Tagen, als ich mit meinen Freundinnen Himmel und Hölle gespielt habe, kam ein Junge vorbei und wollte mir unter den Rock gucken. Ich war so wütend, dass ich ihn ganz kräftig geschubst habe. Er ist hingefallen, und dann ist er weggelaufen. Meine Knie haben gezittert. Ich glaube, dass der Junge jetzt Angst vor mir hat.

Wenn wir sonntags mit unseren Hausaufgaben fertig sind, belohnt uns Papa oft und nimmt uns zum Schwimmen mit in seinen Klub. Ich schwimme sehr gerne, aber ich darf noch nicht ins tiefe Wasser gehen. Der Swimmingpool ist groß, im Nichtschwimmerbereich ist genug Platz, um zu plantschen und Chou Wasser ins Gesicht zu spritzen. Nachdem Mama mir geholfen hat, meinen Badeanzug, ein kurzes rosa Kleidchen mit angenähtem Höschen, anzuziehen, gehen Papa und sie in den zweiten Stock, um Mittag zu essen. Keav passt auf uns auf, und Mama und Papa winken uns durchs Fenster von ihrem Tisch zu. Hier habe ich auch zum ersten Mal einen Barang gesehen.

»Chou, guck mal, wie groß und weiß der ist«, flüstere ich ihr zu.

»Das ist ein Barang. Das heißt ein weißer Mann.« Chou grinst mich blöd an und will mir zeigen, wie viel älter sie ist.

Ich starre den Barang an, als er zum Sprungbrett läuft. Er ist mindestens dreißig Zentimeter größer als Papa, und seine Arme und Beine sind ewig lang. Er hat ein rechteckiges Gesicht und eine große dünne Nase wie ein Falke. Seine weiße Haut ist übersät von kleinen schwarzen, braunen und sogar roten Punkten. Er trägt nur eine Unterhose und eine hautfarbene Badekappe, deswegen sieht er kahl aus. Er springt vom Sprungbrett und gleitet elegant ins Wasser, fast ohne zu spritzen.

Während wir dem Barang zusehen, wie er auf dem Rücken im Wasser treibt, fährt Keav Chou an, weil sie mir etwas Falsches erzählt hat. Sie taucht ihre frischlackierten roten Zehennägel ins Wasser und erklärt uns, dass »Barang« eigentlich einen Franzosen bezeichnet. Weil die Franzosen so lange in Kambodscha gewesen sind, nennen wir alle Weißen »Barang«, dabei kommen sie aus vielen Ländern, auch aus Amerika.

17. April 1975

Es ist Nachmittag, und ich spiele mit meinen Freundinnen Himmel und Hölle auf der Straße vor unserem Haus. Normalerweise wäre ich an einem Donnerstag in der Schule, aber aus irgendeinem Grund hat Papa uns heute alle zu Hause behalten. Ich höre auf zu spielen, als ich in der Ferne Motoren dröhnen höre. Alle unterbrechen ihre Beschäftigungen, um die Laster in unsere Stadt einfahren zu sehen. Matschbespritzte alte Lastwagen holpern langsam an unserem Haus vorbei. Grüngrauschwarz rumpeln sie auf runtergefahrenen Reifen, die Motoren spucken Dreck und Ruß aus. Auf den Ladeflächen stehen Männer Körper an Körper. Sie tragen ausgeblichene schwarze Hosen und langärmelige schwarze Oberteile, die Taillen mit roten Schärpen umwickelt und die Stirnen mit roten Tüchern. Sie heben die geballten Fäuste zum Himmel und jubeln. Die meisten sind jung, und alle sind dünn und dunkelhäutig, wie die Landarbeiter auf dem Bauernhof unseres Onkels, mit fettigen langen Haaren, die ihnen auf die Schultern fallen. Ungewaschene Haare bei Mädchen signalisieren Kambodschanern, dass sich niemand um die Kinder kümmert. Auf Männer mit langem Haar sieht man misstrauisch hinab. Man glaubt nämlich, dass Männer, die ihr Haar lang tragen, etwas zu verbergen haben.

Trotz ihres Aussehens begrüßt die Menge sie klatschend und jubelnd. Und obwohl die Männer verdreckt sind, zeugen ihre Gesichter von freudiger Erregung. Mit langen Gewehren im Arm oder auf dem Rücken lachen und winken sie der Menge huldvoll zu, wie es der König im Vorbeifahren tut.

»Was ist los? Was sind das für Leute?«, fragt mich meine Freundin.

»Ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt Papa suchen. Er wird es wissen.«

Ich renne hoch in unsere Wohnung. Papa sitzt auf dem Balkon und beobachtet den Aufruhr dort unten. Ich klettere auf seinen Schoß und frage ihn: »Papa, wer sind diese Männer, und warum jubeln ihnen alle zu?«

»Das sind Soldaten, und die Leute jubeln ihnen zu, weil der Krieg vorbei ist«, antwortet er leise.

»Was wollen Sie?«

»Sie wollen uns«, sagt Papa.

»Wozu?«

»Das sind keine freundlichen Leute. Sieh dir ihre Schuhe an – sie tragen Sandalen aus Autoreifen.« Mit fünf sind die Ereignisse des Kriegs bisher an mir vorbeigegangen, aber ich weiß, dass Papa unheimlich klug ist und dass er recht haben muss. Dass er erkennt, welche Menschen diese Soldaten sind, indem er sich einfach nur ihre Schuhe ansieht, sagt mir noch mehr über seinen allmächtigen Verstand.

»Papa, was hat das mit den Schuhen zu tun? Warum sind sie schlecht?«

»Man kann daran erkennen, dass diese Menschen Dinge zerstört haben.«

Ich verstehe nicht richtig, was Papa meint. Ich hoffe nur, dass ich eines Tages auch nur halb so schlau wie er sein werde.

»Ich verstehe das nicht.«

»Das ist schon in Ordnung so. Warum gehst du nicht spielen? Aber lauf nicht so weit weg, und komm den Leuten nicht in den Weg.«

Nach dem Gespräch mit Papa fühle ich mich sicherer, ich klettere von seinem Schoß und renne wieder runter. Ich höre immer auf das, was Papa sagt, aber diesmal ist meine Neugier stärker, als ich sehe, dass sich viele Menschen auf der Straße versammelt haben. Überall jubeln die Menschen der Ankunft dieser merkwürdigen Männer zu. Die Friseure haben die Kämme weggelegt und stehen draußen herum, die Scheren noch in den Händen. Restaurantbetreiber und Ladenbesitzer sind vor ihre Türen getreten, um zuzusehen und zu jubeln. Aus den Seitenstraßen kommen Gruppen von Jungen und Mädchen zu Fuß und auf Motorrädern, rufend und hupend, und rennen zu den Lastern, um die Hände der Soldaten zu berühren. Auf unserer Straße springen die Kinder in die Luft und rudern zur Begrüßung dieser merkwürdigen Männer wild mit den Armen durch die Luft. Aufgeregt jubele und winke ich den Soldaten zu, auch wenn ich nicht weiß, warum.

Erst nachdem die Laster durch unsere Straße gefahren sind und die Leute sich beruhigt haben, gehe ich nach Hause. Oben angekommen, bemerke ich verdutzt, dass sie alle packen.

»Was ist denn los? Wohin gehen wir?«

»Wo bist du gewesen? Wir müssen ganz schnell weg, also beeil dich, geh zu Mittag essen!« Mama rennt konfus hin und her, sie packt unsere Sachen. Sie hetzt vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer, sie nimmt die Familienbilder und den Buddha von der Wand und schleppt sie weg.

»Ich habe keinen Hunger.«

»Keine Widerworte. Geh einfach was essen. Es wird eine lange Reise.«

Ich spüre, dass Mama heute keine Geduld hat, und entscheide mich dafür, sie lieber nicht auf die Probe zu stellen. Ich verdrücke mich in die Küche. Ich kann mein Essen ja rausschmuggeln und es irgendwo verstecken. Irgendwann findet es das Mädchen dann. Ich habe nur Angst vor Khouy. Manchmal wartet er in der Küche auf mich, um mich zu zwingen, etwas zu essen, sonst … Auf dem Weg zur Küche stecke ich meinen Kopf kurz durch unsere Zimmertür und sehe, wie Keav Kleider in eine braune Plastiktüte stopft. Geak sitzt ruhig auf dem Bett und spielt mit einem Handspiegel, und Chou pfeffert unsere Bürsten, Kämme und Haarspangen in ihre Schultasche.