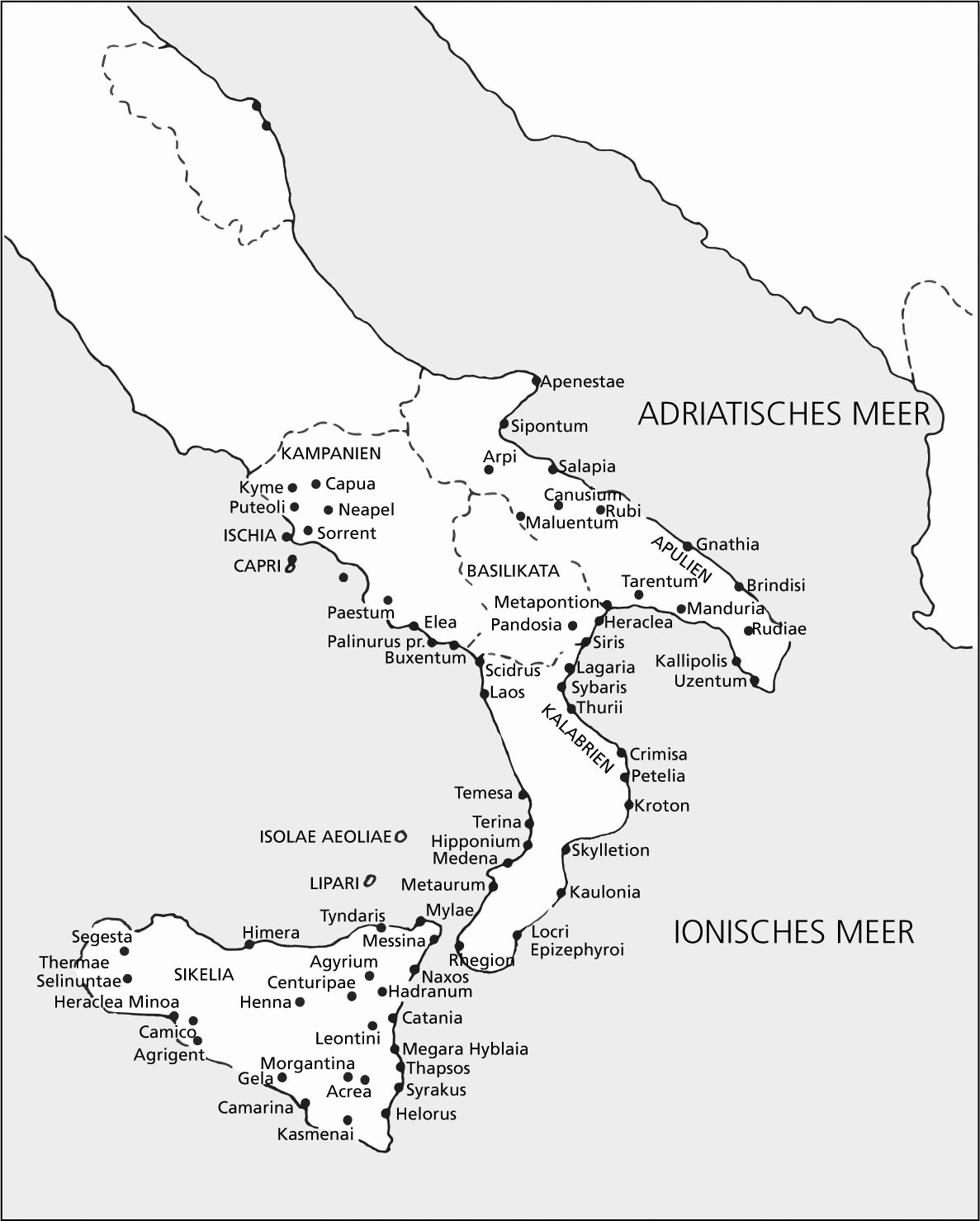

Magna Graecia, das von den Griechen kolonisierte Unteritalien

Salvatore ist »Vize-Ersatz-Portier« in Neapel, Via Petrarca 58, wo Prof. Gennaro BellavistaBellavista, Gennaro wohnt (der Held meines Buches Così parlò Bellavista, Mailand 1977).

Metöken: Fremde mit festem Wohnsitz in Athen.

Der in Wahrheit sehr ungewisse Zeitpunkt der Zerstörung Trojas wurde nach einer undurchschaubaren Berechnung des EratosthenesEratosthenes angenommen.

Für alle, die es unbedingt genau wissen wollen: Die Schlacht von Platää war 479 v. Chr. und wurde von einem griechischen Bund unter Führung des Pausanias gewonnen, während die von Tours und Poitiers 732 n. Chr. stattfand und mit einem Triumph Karl MartellsMartell, Karl endete.

DiogenesDiogenes Laertios Laertios, De clarorum philosophorum vitis, Dt. Leben und Meinungen berühmter Philosophen, übers. von O. Apelt, Hamburg 19672, I 71

ebd., I 75

ebd., I 76–78

Anderen Quellen zufolge stammt die Maxime ›Erkenne dich selbst‹ von ThalesThales.

Diogenes Laertios, a.a.O., I 88

Pseudo-Xenophon, Athenaion Politeia, übers. von Kalinka; Lpz, Bln 1913. Die Schrift wurde bei den Werken XenophonsXenophon gefunden, der ein Freund der Dreißig Tyrannen und also ein Feind der athenischen Demokratie war.

Pseudo-XenophonPseudo-Xenophon, a.a.O., I, 5

ebd., II, 20

Herodot, Historien, Deutsche Gesamtausgabe, übers. v. A. Horneffer, Stuttgart, 19714, I 146

ebd., VI 18–21

Diogenes Laertios, a.a.O., I 22

ebd., I 26

Platon, Theaitetos, 174 A

Aristoteles, Politik I 4, 1259a 6–18 (dt. Hamburg 1958, S. 25)

Herodot, a.a.O., I 75

ebd., I 74

Plinius d.Ä., Naturalis historia, XXXVI 82

Diogenes Laertios, a.a.O., I 27

Kallimachos, Jamben I, v. 54–55

Diogenes Laertios, a.a.O., I 39

In Italien nennt man diese Repetitorien ›Bignamis‹ nach Prof. Ernesto Bignami. Die Herausgeber der bei uns bekannten ›Präparations-Heftchen‹ sind anonym. Es heißt da, »von einem Schulmann …«

Aristoteles, Metaphysik I 3, 983b 21–8 (dt. Reinbek 1966, S. 16)

Aetios, I 7, 11

Aristoteles, De caelo II, 13, 294a 30–3

Seneca d.J., Naturales quaestiones, III 14

AristotelesAristoteles, De anima I 5, 411a 8

ebd., I 2, 405a 20–2

Diogenes Laertios, a.a.O., II 2

FavorinusFavorinus von Arelate von Arelate berichtet, Anaximander habe auf der agora von Sparta einen Quadranten gezeichnet und in seine Mitte einen Stab gesteckt, dessen Schatten im Verlauf der Stunden auf dem Boden vorwärtsrückte.

Cicero, De divinatione, I 50, 112

J. Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, Lpz. 1929, Bd. II, S. 443, Kap. »Die wissenschaftliche Forschung«

Aelianus, Historiae Variae, III 17

Herodot, a.a.O., IV 152

Diogenes Laertios, a.a.O., II 2

G. Giannantoni Hg., I Presocratici, Bari 19756, Bd. I, S. 96ff.

Simplicius, Komm. zu Aristoteles, 24, 13. Anaximander fr. 1 Nestle

Pseudo-Plutarch, Stromata, 2

Aristoteles, Meteorologika, II, 359b 6–11

Hippolytos von Rom, Refutatio omnium haeresium, I 6, 1–7

Aetios, III 10,2

ebd., V 19,4

Aristoteles, Physik, IV 203b 4–15

Diogenes Laertios, a.a.O., II 5

Aetios, I 3, 4, Anaximenes fr. 2 Nestle

Simplicius, a.a.O., 24, 26

Die moderne Physik widerlegt diese Behauptung des Anaximenes: Gasförmiges kühlt bei Verdünnung ab, während seine Temperatur durch Kompression steigt.

Cicero, De natura deorum, I 10, 26

Hippolytos von Rom, a.a.O., I 7, 1–8

Aristoteles, De caelo, II 294b 13–21

Aetios, III 5, 10

Aratos, Phainomena, 455, 1

Pseudo-Plutarch, a.a.O., 3

Hippolytos von Rom, a.a.O., I 7, 1–8

Euphrat und Tigris

Theon von Smyrna, Expositio rerum mathematicarum, S. 199, 1–2 Hiller

Hippolytos von Rom, a.a.O., I 7, 1–8

Aetios, II 14,3

P. Tannery, Pour l’histoire de la science hellène. De Thalès à Empédocle, Paris 19302, S. 154

Von den anderen Philosophen, die als Hylozoiker definiert werden können, nenne ich die Stoiker, die das Feuer als belebendes Prinzip ansehen, sowie StratonStraton, TelesioTelesio, Giordano BrunoBruno, Giordano, CampanellaCampanella und vor allem SpinozaSpinoza, der der Materie verschiedene Lebensstufen zuerkennt.

Anderen Überlieferungen zufolge war der Vater Aithalides’ ApolloApollo.

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 4

ebd., VIII 21

Aulus Gellius, Noctes Atticae IV 11, 14 (dt. Attische Nächte, Darmst. 1965)

216 ist eine der magischen Zahlen der pythagoreischen Schule, da sie die Kubikzahl von 6 ist.

Herodot, a.a.O., IV 95

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 2

ebd.

Porphyrios, Vita Pythagorae, 7

ebd., 6

Die Magier waren einer der sechs Stämme, die das Volk der Meder in Kleinasien bildeten. Sie waren berühmt für ihre Erfahrungen mit der Magie, die nach ihnen benannt wurde.

Hippolytos von Rom, a.a.O. I 2, 12

B. Russell, Philosophie des Abendlandes, Wien, München, Zürich, 19783, S. 51ff.

Herodot, a.a.O., III 39–46, 121

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 3

Aulus Gellius, a.a.O., IV 11, 1–2

tetraktys, die Zahl Zehn, war für die Pythagoreer die göttlichste Zahl.

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 15

Jakob Burckhardt, a.a.O., Bd. II, S. 369, Kap. »Bruch mit dem Mythos«

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 6

ebd., VIII 11

Aelianus, a.a.O., II 26

A. Plebe, Storia del pensiero, Rom 1979, Bd. I, S. 22

L. Robin, La pensée grecque, Paris 1963, S. 66

Iamblichos, Vita Pythagorae, 142

Aelianus, a.a.O., IV 17

Iamblichos, a.a.O., 60.I, 142

Aelianus, a.a.O., IV 17

ebd., II 26

Iamblichos, a.a.O., 134

Dabei habe ich hier noch nicht von Pythagoras als dem Erfinder der Röntgenstrahlen und der pythagoreischen Orangeade gesprochen, von dem Francesco GrilloGrillo, Francesco in seiner Vita di Pitagora berichtet.

Iamblichos, a.a.O., 31

L. Robin, a.a.O., S. 55

Diodoros Siculus, De antiquorum gestis fabulosis, XII, 9, 2–10, 1

Iamblichos, a.a.O., 248f.

Porphyrios, a.a.O., 56

Dikäarchos, fr. 34 Wehrli

Iamblichos, a.a.O., 265

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 8

»In diesem Leben gibt es drei Arten von Menschen, geradeso wie es drei Arten von Leuten gibt, die zu den Olympischen Spielen kommen. Die niederste Klasse besteht aus jenen, welche kommen, um zu kaufen und zu verkaufen, und die nächsthöhere Klasse sind jene, die kommen, um an den Wettkämpfen teilzunehmen. Die besten von allen aber sind jene, die nur einfach kommen, um zuzusehen. Die größte von allen Reinigungen ist deshalb uneigennützige Wissenschaft, und der Mensch, welcher sich dieser hingibt, der wahre Philosoph, ist es, der sich am gründlichsten vom ›Rade der Geburt‹ gelöst hat.« Diese Apologie des Zuschauers ist wiedergegeben bei B. RussellRussell, Bertrand, a.a.O., S. 54ff.

Alkmeon, fr. 3 Nestle

PhilolaosPhilolaos, fr. 14 Nestle

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 36, Xenophanes, fr. 3 Nestle

Speusippos, fr. 4 Lang

Aristoteles, Metaphysik, XIV 5, 1092 b 8, S. 335

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 25

Alkmeon, fr. 4 Nestle

G. Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. I, S. 479ff.

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 79

Aristoteles, Politik, VIII 6, 1340b 27–30, S. 29

Aulus Gellius, a.a.O., X 12,9

PhilolaosPhilolaos, fr. 3 Nestle

Dieses magische Quadrat erscheint auf einem berühmten Kupferstich Albrecht DürersDürer, Albrecht: Melancholia. Die mittleren Zahlen der unteren Reihe, 15 und 14, bezeichnen das Entstehungsjahr 1514.

Apollodor berichtet, dass Pythagoras den Göttern 100 Ochsen opferte, als er sein berühmtes Theorem entdeckt hatte, und dies muss einen bei einem Mann verwundern, der sich weigerte, Fleisch zu essen, um keine Tiere töten zu müssen. Vgl. Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 12

Aristoteles, De caelo, II 13, 293a 18

Simplicius, a.a.O., 732, 26

Aristoteles, De caelo, II 9, 290b 12

Simplicius, a.a.O., 467, 26

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 1

Strabon, Geographika, XIV 632–33

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 6

Heraklit, fr. 26 Nestle

ebd., fr. 113

ebd., fr. 1

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 5

Heraklit, fr. 19 Nestle

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 3

ebd., IX 14

Plutarch, Über die Geschwätzigkeit, 17, 511B (Moralische Schriften, Stgt. 183510. Bd.)

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 6

Heraklit, fr. 120 Nestle

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 2

ebd., IX 6

ebd., II 22

Heraklit, fr. 36 Nestle

ebd., fr. 2

ebd., fr. 69

ebd., fr. 99

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 3

ebd., IX 4

Heraklit, fr. 100 Nestle

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 6

Heraklit, fr. 50 Nestle

ebd., fr. 30

ebd., fr. 30

ebd., fr. 87

ebd., fr. 80

ebd., fr. 58 a

ebd., fr. 54

ebd., fr. 63

ebd., fr. 60

ebd., fr. 63 a

ebd., fr. 67

ebd., fr. 75

ebd., fr. 83

Plinius d.Ä., Naturalis historia, III 85

HerodotHerodot, a.a.O., IV 152

ebd., I 98

ebd., I 167

Der griechische Ausdruck entspricht unserem ›Pyrrhussieg‹. KadmosKadmos war ein Vorfahre des ÖdipusÖdipus, Vater von EteoklesEteokles und PolyneikesPolyneikes, einem Zwillingspaar, das sich während des Krieges der Sieben gegen Theben im Duell bekämpfte und gegenseitig tötete.

Herodot, a.a.O., I 167

Strabon, Geographika, IV 179

ebd., VI 252

M. Napoli, Civiltà della Magna Grecia, Rom 1969

Homer, Odyssee, VIII 578 (dt. Johann Heinrich Voss, detebe 20779)

Xenophanes, fr. 2 Nestle

Plutarch De communibus notitiis adversus stoicos, 1084f.

De Crescenzo, Così parlò Bellavista, Mailand 1977

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 18

Clemens Alexandrinus, Stromata, I 64

Xenophanes, fr. 5 Nestle

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 21

ebd., IX 20

ebd.

ebd., IX 18

Hippolytos von Rom, a.a.O., I 14

Aristoteles, Mirabilia, 833a, 15 (dt. Berlin-Ost 1972)

Plutarch, Denksprüche von Königen und Feldherrn, 175 C (dt. Stgt. 1822)

Das Urteil stammt von Xenophanes; uns gefallen die menschlichen Götter HomersHomer wie sie sind.

Xenophanes, fr. 8 Nestle

ebd., fr. 11

ebd., fr. 12

Pseudo-AristotelesPseudo Aristoteles

Xenophanes, fr. 22 Nestle

Hippolytos, a.a.O., I 14

Xenophanes, fr. 21 Nestle

ebd., fr. 1

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 21

G. Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. I, S. 247

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 21

G. Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. I, S. 248

Platon, Parmenides, in Sämtliche Werke, Hamburg 19592, 127 A, S. 64

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 21

Plutarch, Wider die Koloten (dt. Leipz. 1926) 32 (II 261A)

G. Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. I, S. 248

Platon, a.a.O., 128 B, S. 65

Sextus Empiricus, Adversus mathematicos, VII 111

Parmenides, fr. 1 Nestle

Zur freien Wahl

Pseudo-Plutarch, Stromata, 5

Parmenides, fr. 6 Nestle

ebd. fr. 5

Platon, ParmenidesParmenides, 166 A, S. 102

DiogenesDiogenes Laertios Laertios, a.a.O., IX 25

Platon, a.a.O., 127 B, S. 64

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 25

Aristoteles, fr. 65 Rose

Platon, Alkibiades, I 119 A

Platon, Parmenides, 127 B, S. 64

F. Rosenthal, Arabische Nachrichten über Zenon den Eleaten, in Orientalia 6, 1937, S. 21ff.

M. Untersteiner, Zenone. Testimonianze e trammenti, Florenz 1963, S. 21

Philostratus, Vita Apollonii (dt. Philostratus, Appolonius von Tyana, Aalen 1970, Scientia)

F. Rosenthal, a.a.O.

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 26

Tertullianus, Apologeticum, 50

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 27

Diodoros Siculus, X 18,2

Clemens Alexandrinus, Stromata, IV 57

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 27

M. Untersteiner, a.a.O., S. 19

Platon, a.a.O., 128 C, S. 66

Aristoteles, Physik, VI 9, 239b 9

ebd., 239b 14

ebd., 239b 30

ebd., 239b 33

Proclus in Parmenidem, I p. 69423

Plutarch, PeriklesPerikles 26 (dt. u.a. Lebensbeschreibungen, München 1964, S. 343)

G. Calogero, Studi sull’eleatismo, Rom 1932, S. 141

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 24

Thukydides, Der peloponnesische Krieg, Bremen 1957, I 115–16, S. 85ff.

Plutarch, a.a.O., 25–8, S. 342ff.

Die Sameina ist ein typisches Boot von der Insel Samos.

Diese Ruderboote, die Kriegsschiffe des Altertums, nennt man auch ›Trieren‹, ›Dreiruderer‹, da sie auf jeder Seite über drei Reihen von Rudern verfügten.

Plutarch, a.a.O., 27, S. 344

Melissos, fr. 1 Nestle

Aristoteles, Metaphysik, I 5, 986b 25, S. 23

Aristoteles, Über Melissos, Zenon, Xenophanes und Georgias, Stuttgart 1860, Werke 1–2, 974a–977a, Bd. VII, S. 54ff.

Melissos, fr. 7 Diels

TimaiosTimaios zufolge gab es zu Lebzeiten des EmpedoklesEmpedokles 800000 Einwohner in Agrigent. Vgl. hierzu Diogenes Laertios, a.a.O, VIII 63. Gemessen am Raum innerhalb der Stadtmauern scheint diese Behauptung jedoch übertrieben.

D. Scinà, Vita e filosofia d’Empedocle girgentino, Palermo 1813, S. 52

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 63

D. Scinà, a.a.O., S. 28

Diodoros Siculus, XIII 84,6

Athenaios, Deipnosophistai, II 37 B

Pindar, Pythiae, I, V. 75–81

E. Renan, Vingt jours en Sicilie. Mélanges d’histoire et de voyages, S. 103

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 51

Die Zeugnisse über DiagorasDiagoras sind gesammelt und kommentiert bei F. Jacoby, Diagoras ho atheos in Abhandlungen der deutschen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1959

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 53

ebd., IX 20

E. Bignone, Empedocle, Turin 1916, S. 74

D. Scinà, a.a.O., S. 32

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 55

D. Scinà, a.a.O., S. 86

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 66

ebd., VIII 63

E. Bignone, a.a.O., S. 4

Empedokles, fr. 54 Nestle

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 70

Plutarch, Über die Neugierde, I 515 c (dt., Moralische Schriften, Stgt. 1835, Werke 10. Bd, S. 1595)

Aristoteles, fr. 65 Rose

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 60

ebd., VIII 64

Aristoteles, fr. 70 Rose

Iamblichos, De vita Pythagorae, 113

D. Scinà, a.a.O., S. 89

ebd., S. 104

Diogenes Laertios, a.a.O., VIII 71

ebd., VIII 74

ebd., VIII 73

ebd., VIII 74

Herakleides Pontikos, fr. 83 Wehrli

ebd., fr. 84, 115 Wehrli

Empedokles, fr. 100 Diels

Empedokles, fr. 36 Nestle

ebd., fr. 39

ebd., fr. 40

ebd., fr. 8

ebd., fr. 23

ebd., fr. 16

ebd., fr. 9

ebd., fr. 12

Aristoteles, Metaphysik, I 4, 985 a5, S. 19

Empedokles, fr. 68 Nestle

Hippolytos, a.a.O., VII 29

Empedokles, fr. 40 Diels

Empedokles, fr. 32 Nestle

ebd., fr. 31

Empedokles, fr. 49 Diels

ebd., fr. 66

B. Russell, a.a.O., S. 82

HerodotHerodot, a.a.O., V 30

ebd., V 35

ebd., V 97

ebd., V 101

ebd., V 105

ebd., VI 106

ebd., VI 117

ebd., VI 120

ebd., VII 60–87

ebd., VII 21

ebd., VII 35

Herodot zählt in Buch VII 61–79 alle Völker auf, die an dem Feldzug XerxesXerxes’ teilnahmen, und beschreibt genau, wie sie gekleidet und ausgerüstet waren.

ebd., VII 226

Diese Zahl wird von AischylosAischylos in den Persern (v. 341ff.) bestätigt, wo es heißt: »Dagegen dienten dort dem XerxesXerxes tausend Schiffe / Ich weiß es ganz gewiss – und noch zweihundertsieben / Von größerer Schnelligkeit. Dies ist die wahre Zahl.«

PlutarchPlutarch zufolge waren es 180 (vgl. ThemistoklesThemistokles in Plutarch, Lebensbeschreibungen I, 14, S. 254).

ebd., 13, S. 253ff.

Grytzko Mascioni, Lo specchio greco, Turin 1980, S. 245

Plutarch, Perikles, 3 (dt. Stuttg. 1981, S. 6)

ebd., 5 (S. 8)

ebd., 8 (S. 13)

ebd., 8 (S. 13)

ebd., 14 (S. 25)

J. Burckhardt, a.a.O., Bd. I, S. 110f., Kap. »Die Polis in ihrer historischen Entwicklung«, Sparta

Aristoteles, Politik, VI 1, 1317b, 37–41

Plutarch, a.a.O., I (S. 4)

ebd., 13 (S. 24)

ebd., 24 (S. 36ff.)

ebd., 32 (S. 47)

ebd., 35 (S. 53)

ebd., 38 (S. 57)

DiogenesDiogenes von Appollonia Laertios, a.a.O., II 6

ebd., II 7

Philostratus, a.a.O., II 5

Ammianus Marcellinus, Res gestae, XXII 16, 22

Plinius d.Ä., Naturalis historia, II 149–50

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 558, N. 3

Diogenes Laertios, a.a.O., II 17

ebd., II 12

ThukydidesThukydides (Politiker), Sohn des MelesiasMelesias, Haupt der aristokratischen Aufrührer, nicht zu verwechseln mit dem Geschichtsschreiber gleichen Namens

Fl. Iosephus, Contra Apionem, II 265

Diogenes Laertios, a.a.O, II 13

ebd., II 10

Plutarch, Nikias, in Lebensbeschreibungen IV, a.a.O., 23, S. 34

Platon, Apologia, 226

Plutarch, Perikles, 32, S. 48

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 563, N. 19

J. Burckhardt, a.a.O., Bd. I., S. 217, Kap. »Die Demokratie in ihrer Ausgestaltung in Athen«

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 563, N. 20

Plutarch, a.a.O., 32, S. 48

Diogenes Laertios, a.a.O., II 13

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 558, N. 3

Plutarch, a.a.O., 16, S. 29

Diogenes Laertios, a.a.O., II 14

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 564ff., N. 21

Aulus Gellius, a.a.O., XV, 20

Plutarch, a.a.O., 7, S. 11

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 604

ebd., Bd. II, S. 607

ebd., Bd. II, S. 569

Lukrez, De rerum natura, I 810ff.

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 574

ebd., Bd. II, S. 597

ebd., Bd. II, S. 593

Platon, Phaidon, 97 c, ff.

Hippolytos von Rom, a.a.O., I 8,6

Plutarch, De facie in orbe lunae, dt. »Das Mondgesicht«, Zürich 1968, Kap. 16

Hippolytos, a.a.O., I 8, 9

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 585

ebd., Bd. II, S. 587

Hippolytos, a.a.O., I 8, 11ff.

Diogenes Laertios, a.a.O., II 9

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 585

Hippolytos, a.a.O., I 8, 12

Aristoteles, De partibus animalium, IV 10687a 7

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 30ff.

Epikur, Brief an Eurylochos, in Diogenes Laertios, a.a.O., X 13

ebd., IX 30 und 46

Empedokles, fr. 100 Diels

Aristoteles, De caelo, IV 2309a 19

Platon, Theaitetos, in Sämtliche Werke 4, S. 148

DiogenesDiogenes Laertios Laertios, a.a.O., IX 34

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 668

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 36

Horatius, Epistulae, I, 12, 12

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 35

Clemens Alexandrinus, Stromata, I 15, 69

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 34

Cicero, Tusculanae disputationes, V 36, 104

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 37

Platon, Anterastes (Die Nebenbuhler), 136 A (dt. Platon Werke 2 I, II, Bd., Berlin 1861)

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 39–40

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 668

ebd., Bd. II, S. 697

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 34

ebd., IX 35

ebd., IX 38, Bd. II

ebd., IX 42

D. Lypourlis, Hippocrate dans une tradition populaire de Cos, in »Hellenika« 23, 1970, S. 109ff.

Iulianus, Epistola, 201

Cicero, Tusculanae disputationes, V 39, 114

TertullianusTertullianus, Apologeticum, 46

Aulus Gellius, a.a.O., X 17

Porphyrios, De abstinentia, IV 21

DiogenesDiogenes Laertios Laertios, a.a.O., IX 43

ebd., IX 43

ebd., IX 40

J. Bollack, Un silence de Platon, in Revue de philologie 41, 1967, S. 242ff.

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 681

Cicero, De finibus, I 6, 17

Plutarch, Stromata, 7

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 692ff.

Parénklisis in der Terminologie EpikursEpikur, clinamen bei LukrezLukrez.

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 715ff.

B. Russell, a.a.O., S. 92

J. Burckhardt, a.a.O. Bd. II, S. 387f. Kap. »Die Redekunst«

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 982

Xenophon, Memorabilia, I 1, 11

Platon, Hippias, das kleinere Gespräch dieses Namens, in Sämtliche Werke, Bd. I, S. 118

Philostratus, Sophistenbiographien, I 11,1

Vitarum scriptores Graeci minores, hg. v. A. Westermann, Braunschweig 1845, S. 254ff.

Philostratus, a.a.O., I 1,8

R. Cantarella, La letteratura greca classica, Florenz 1967, S. 444

Aristoteles, Rhetorik, III 14141b 12

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 888

Lysias, Orationes, XIV 40

Plinius d.J., Epistulae, II 11

Plutarch, Nikias, 8, S. 15

J. Burckhardt, a.a.O., Bd. III, S. 227, Kap. »Der Mensch des 4. Jahrhunderts«

Gorgias, Helena, II, 8

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, S. 877

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 50

ebd., IX 53

Philostratus, a.a.O., I 3, 4

Quintilianus, Institutio oratoria, III 1, 12

Eustathios, Komm. zu Homer, 1546, 53

Platon, Menon, in Sämtliche Werke, Bd. 2, S. 33

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 54

Protagoras, fr. 5 Nestle

Aristoteles, fr. 67 Rose

Philostratus, a.a.O., I 10,3

Diogenes Laertios, a.a.O., IX 52

Timon von Phlius, fr. 43 Nestle, Nachsokratiker

Protagoras, fr. 1 Nestle

Pausanias, VI 17,7

Diodoros Siculus, XII 53,1

Aelianus, Historia Variae, XII 32

Diodoros Siculus, XII 53,3

Philostratus, a.a.O., I 9,2

Giannantoni, Hg., a.a.O., Bd. II, 905ff.

Cicero, De inventione, V 2

Isokrates, XV 155ff.

Plinius d.Ä., Naturalis historia, XXXIII 83

Philostratus, Epistola, 73

Plutarch, Quaestiones convivales, 43; 144 B–C

Aelianus Historiae variae II, 35

Philomela wurde in dem Augenblick, indem sie TereusTereus, ihr Verführer, der Gemahl ihrer Schwester ProkneProkne, ermorden wollte, in eine Nachtigall verwandelt. R. Ranke-Graves, Griechische Mythologie, dt. Reinbek 1960, Kap. 46 et. al.

Aristoteles, Rhetorik, III 3, 1406b 14

H. Gomperz, Sophistik und Rhetorik, Leipzig 1912, S. 35

Sextus Empiricus, Adversus mathematicos, VII 65. Gorgias, fr. 3 Nestle

J.L. Borges, Gesammelte Werke, Erzählungen Bd. 3 / 1, München, Wien 1982

Rocco Galdieri, Mamme napulitane, hg. Bideri, Neapel 1953

Camillo Gurgo, Castel Capuano e i paglietta, Neapel 1929

Vgl. Diogenes Laertios, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, übers. von Otto Apelt, Hamburg 19672, II, 48

Platon, Theaitetos, 149a–150c

DiogenesDiogenes Laertios Laertios, a.a.O., II, 20

ebd., II, 19

Plutarch, Gespräch über die Liebe, 750d

Xenophon, Hieron, I, 33

Der hier genannte Aristipp ist nicht jener Schüler des Sokrates, der die Schule von Kyrene gegründet hat, sondern ein ›PseudoPseudo-Aristipp-Aristipp‹ aus dem dritten Jahrhundert v. Chr.

Platon, Das Gastmahl, 217 b-d.

Diogenes Laertios, a.a.O., II, 33

a.a.O., II, 36

Xenophon, Das Gastmahl, 2, 10, sowie Diogenes Laertios, a.a.O., II, 26

Diogenes Laertios, a.a.O., II, 36

a.a.O., II, 26

Plutarch, Leben des Aristides, 27

Diogenes Laertios, a.a.O., II, 26

Brunetto Latini, Fiori e vita di filosafi e d’altri savi e d’ imperadori, Florenz 1979, VII. Kap.

Dante Alighieri, Die göttliche Komödie, Hölle, XV, 32 (und 30)

Platon, Das Gastmahl, 219e–220d

Diogenes Laertios, a.a.O., II, 25

PlatonPlaton, Das Gastmahl, 221b

Platon, Die Verteidigung des Sokrates, 32c

ebd., 32b

›Asebie‹: Vergehen gegen die Staatsreligion

Vgl. Jacob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, VIII. Abschn., II, Der Bruch mit dem Mythos »Asebieprozesse«, Leipzig 1929, II, 375

Nachttopf; siehe Aristophanes, Die Wespen, V, 935

Festlichkeiten zu Ehren des Dionysos

Robert Flacelière, Griechenland. Leben und Kultur in klassischer Zeit, Stuttgart 1977, IX. Kap.

Phaleron: Ältester Hafen von Athen vor dem Archontat des ThemistoklesThemistokles; von Themistokles wurde der Hafen nach Piraeus verlegt (493 v. Chr.).

Ostrakismos (Scherbengericht), vgl. Jacob Burckhardt, a.a.O., II. Abschn., II, 7 Die Demokratie in ihrer Ausgestaltung in Athen, Leipzig 1929, I. Bd., 217ff.

Plutarch, Leben des Aristides, 7

Der Ankläger wurde mit 1000 Drachmen bestraft, falls er nicht mindestens ein Fünftel der Stimmen zugunsten der Anklage erhielt.

Über die Logographen schreibt Jacob Burckhardt, a.a.O., VIII. Abschn., in: Die Redekunst, Leipzig 1929, II. Bd., 386

AristophanesAristophanes, Die Wolken

Maza ist Gerstenmehl.

Der Elferrat: Kollegium der Magistraten, die Oberaufsicht über die Gefängnisse führten.

Das Prytaneion war ein Rathaus, in dem nicht nur der Ausschuss des Rates der 500 tagte (die Prytanen), sondern wo diese auch verpflegt wurden. Auch auswärtige Gesandte, Ehrenbürger und Olympiasieger wurden dort beköstigt, was eine hohe Auszeichnung darstellte.

PalamedesPalamedes wurde durch Schuld des listigen OdysseusOdysseus, der das Gold des Priamos in seinem Zelt versteckt hatte, des Diebstahls bezichtigt und gesteinigt. AiasAias, Sohn des Telamon, brachte sich um, weil ihm ungerechterweise die Waffen des AchillesAchilles nicht zugesprochen wurden.

Platon ist im Deutschen auch in Taschenbuchausgaben erschienen.

Als TheseusTheseus mit den sieben Paaren von Jungfrauen und Kindern, die dem MinotaurosMinotauros zum Fraße vorgeworfen werden sollten, nach Kreta fuhr, legten die Athener ein Gelübde ab: Wenn die Opfer gerettet würden, wollten sie jedes Jahr zu Ehren des Gottes Apollo eine Gesandtschaft nach Delos schicken. Solange das Schiff unterwegs war, durfte in Athen von Staats wegen niemand getötet werden.’

HermogenesHermogenes war bekannt als »der Arme«, und zwar deshalb, weil er nicht nur arm, sondern auch der Bruder des KalliasKallias, des reichsten Mannes von Athen war.

Vom Phasis bis zu den Säulen des Herkules: vom äußersten Osten des Schwarzen Meeres bis zur Meerenge von Gibraltar.

Dodekaeder, bestehend aus zwölf Fünfecken, in Wirklichkeit fast eine Kugel. So wie Sokrates ihn beschrieb, glich dieser Ball wohl einem heutigen Fußball.

Oilloco, oilloco, fuitavenne! ist kein griechischer, sondern ein neapolitanischer Ausdruck und bedeutet: »Da kommt er, da kommt er, haut ab!« In Wirklichkeit werden die Athener gerufen haben: »Idòu autón, idòu autón, féughete!«

Platon, Laches, 188a

Diogenes Laertios, a.a.O., II, 21

Platon, Phaidros, 230 b–e

PlatonPlaton, Theaitetos, 149a–150c

Platon, Phaidros, 274–275

Plutarch, Leben des AristidesAristides, 7

Platon, MenonMenon, 71–72

Bis hierher Menon. Das zweite Beispiel über die Güte wurde vom Autor ergänzt, um das Konzept des Universalen deutlicher zu machen.

Plutarch, Der Schutzgeist des Sokrates, 580 d–f

Platon, Die Verteidigung des Sokrates, 31d

Diogenes Laertios, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, op. cit., VI, 2

Aulus Gellius, Attische Nächte, op. cit., VII, 10, 1–4

Diogenes Laertios, a.a.O., III, 5

ebd., II, 34

ebd., II, 105

ebd., VI, 19

ebd., IV, 13

Dies Stück ist frei entnommen aus dem Gastmahl des XenophonXenophon, IV, 34ff.

Clemens von Alexandria, Teppiche (stromata), II, 406,6

Diogenes Laertios, a.a.O., VI, 3

Stobaeus, Anthologie, III, 10,41 (eine Sammlung antiker Texte)

Diogenes Laertius, a.a.O., VI, 8

ebd., VI, 18

Alle Geschichten über Diogenes von Sinope – mit Ausnahme derer, die anderen zugeschrieben werden – sind entnommen aus Diogenes Laertios, a.a.O., VI, II. Kapitel

Eubulides von Milet, Schüler des EuklidEuklid von Megara, aus der Schule von Megara

Ein Hain und Ringplatz vor Korinth, Lieblingsaufenthalt des Diogenes (vgl. Diogenes Laertios, a.a.O., Anm. S. 368, 22, Anm. d. Hrsg.)

Aelian, Bunte Geschichten (Varia Historia), XIV, 33; Aelian wurde bis heute noch nicht vollständig ins Deutsche übertragen.

Brunetto Latini, a.a.O., Kap. VIII, 13

In der Geschichte der griechischen Kultur gab es mindestens elf Dichter, Philosophen und Schriftsteller mit dem Namen KratesKrates.

Suidas, siehe Jacob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, op. cit., II. Bd., 342, (7. Abschn., IV. Kap., 8), und Diogenes Laertios, a.a.O., VI, 86

Die Anekdoten über Krates stammen von Diogenes Laertios, a.a.O., VI, V. Kapitel

ebd., VI, VI. Kapitel

ebd., VI, 96

EratosthenesEratosthenes von Kyrene, siehe Diogenes Laertios, VI, 88

Schon JoëlJoël, Karl hat in seiner Geschichte der antiken Philosophie, I, 1921, S. 942 die Kyniker und Kyrenaiker mit Hunden und Katzen verglichen.

Diogenes Laertios, a.a.O., II, 68

Valerius Maximus, Denkwürdige Taten und Aussprüche, IV, 3–4

Plutarch, Über die Neugier, 2, 516 C

Plutarch, Über die Erziehung, 7, 4f.

Vgl. Giannantoni, G., I Cirenaici, Florenz 1958, S. 217

Diogenes Laertios, a.a.O., II, 65

ebd., II 4; Aulus Gellius, op. cit., XIX, 1,1

DiogenesDiogenes von Sinope Laertios, a.a.O., II, 77

Horaz, Briefe, I, XVII, 25

Diogenes Laertios, a.a.O., II, 78

Athenaios von Naukratis, Das Gelehrtengastmahl, XI. Buch, 544 (Leipzig 1985, erstmals ins Deutsche übertragen); Cicero, Briefe an Vertraute, IX, 262; Theodoretus Graecorum affectionum curatio, XII, 50; Clemens von Alexandrien, Teppiche, II, XX, 118; auch Horaz, I. Brief, I, 1, 19: Et mihi res, non me rebus subjungere conor (›Tracht’ ich mir selber die Welt, nicht der Welt mich unterzuordnen‹)

Diogenes Laertios, a.a.O., II, 69

G.B.L. Colosio, Aristippo di Cirene filosofo socratico, Turin 1925

Aulus Gellius, a.a.O., I, 8

Platon, Phaidon, 59 c

›Aristipp führte meistens auf Ägina ein luxuriöses Leben‹, Athenaios, a.a.O., XII. Buch, 544d (S. 334)

Cicero, Tuskulanische Gespräche, I, 34, 84

Diogenes Laertios, a.a.O., II, 7

»Wenn die Welt sich im Kreise dreht, nutzen wir die Minute, die gerade vergeht« ist ein Vers aus dem Lied Simme ’e Napule paisà von Fiorelli ValenteFiorelli Valente.

Diogenes Laertios, a.a.O., II, 87

ebd., II, 98

ebd., II, 86

ebd., II, 106

ebd., II, 106

Der Name Platon wurde ihm wegen seiner breiten Stirn gegeben (platós, breit); siehe Diogenes Laertios, a.a.O., III, 4

Der siebte des Monats Thargelion (Mai–Juni)

Giuseppe Zuccante, Platone, Mailand 1924, S. 6

Die VII Epistola ist praktisch ein autobiographischer Bericht über die Reisen nach Sizilien. Bis vor wenigen Jahren wurde ihre Echtheit von niemandem in Frage gestellt, bis dann plötzlich ein Computer den Verdacht in die Welt gesetzt hat, dass sie vielleicht auch eine zeitgenössische Fälschung von SpeusipposSpeusippos sein könnte. Obwohl wir große Verfechter der Informatik sind, gehen wir doch weiterhin davon aus, dass die Epistola von Platon stammt.

Platon, VII. Brief, 324b

Diogenes Laertios, a.a.O., III, 5

DionysiosDionysios der Ältere (Tyrann von Syrakus) d.Ä. heiratete an ein und demselben Tag zwei Frauen: DorisDoris und Aristomache. DionDion war der Bruder der Letzteren. In der Hochzeitsnacht schlief der Tyrann mit beiden Ehefrauen, vom zweiten Tag an wechselte er dann ab: an ungeraden Tagen schlief er mit Doris, an den geraden mit AristomacheAristomache. Vgl. Plutarch, Leben des Dion

Plutarch, Leben des Dion, 7

Platon, VII. Brief, 326b

Diogenes Laertios, a.a.O., III, 18

Plutarch, a.a.O., 5

Platon, Phaidros, 230c

Diogenes Laertios, a.a.O., III, 46

Plutarch, a.a.O., 9

Platon, VII. Brief, 328b–c

Der Satz stammt aus Plutarchs Dion. Unverständlich dabei bleibt aber, weshalb Platon auf dem Weg von Athen nach Syrakus über die tödliche Charybdis reiste, die viel weiter nördlich liegt!

Hermippos von Smyrna, fr. 33 Müller; siehe Diogenes Laertios, a.a.O., III, 2

Diogenes Laertios, a.a.O., III, 41

Herakleides, fr. 16 Müller; vgl. Diogenes Laertios, a.a.O., III, 26

Platon, Der Staat, IV, 433

Hier meint Platon ein volkstümliches Spiel (eine Art Monopoly des 4. Jahrhunderts), bei dem der Spieler auf einem Spielbrett mit sechzig Feldern möglichst viele Felder erobern muss.

Es bedeutete schon viel, dass Platon nicht riet, sie umzubringen. Im alten Griechenland lauerten auf die Neugeborenen an ihren ersten Lebenstagen schlimme Gefahren: Oft reichte schon ein Weinkrampf, um das Kind mangelnder Männlichkeit zu bezichtigen. Die Spartaner schafften auch die Schwächlichsten aus der Welt, und die Athener hatten die Gewohnheit, die nicht so gut gelungenen Kinder auf dem öffentlichen Platz »auszusetzen« und jedem zur Verfügung zu stellen, der sie als Sklaven aufziehen wollte.

Platon, Die Gesetze, IV, 705 a

G.B. Klein, Platone e il suo concetto politico del mare, Florenz 1910, S. 11ff.

Platon, a.a.O., IV, 704 b

Als Beispiel führen wir eine der Definitionen von Demokratie an, die PopperPopper, Karl in seinem Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde Platon in den Mund legt: Demokratie entsteht, wenn die Armen, nachdem sie gesiegt haben, einige Feinde töten und andere ins Exil schicken und sich mit den Übriggebliebenen die Regierung und die öffentlichen Ämter teilen.

Platon, Politikos, 291d

Platon, Der Staat, VIII, 562d–563e

Der Dialog war Lysis; vgl. Diogenes Laertios, a.a.O., III, 35

Platon, Der Staat, 514a. Aus diesem netten Vergleich können wir schließen, dass die neapolitanischen Marionetten auch schon im antiken Griechenland Mode waren.

ebd., 514a–515b

ebd., 515c–517a

vgl. S. 220

Marina ist ein Mädchen aus dem Hause gegenüber.

Idee kommt aus dem Griechischen und hängt mit dem Wort für »sehen« zusammen.

Platon, Parmenides, 130e

Platon, Timaios, 28a

Schon an anderer Stelle (oi dialogoi, Mailand 1985, erschien 1987 unter dem Titel oi dialogoi, Von der Kunst, miteinander zu reden im Diogenes Verlag, Zürich) habe ich darauf hingewiesen, dass diese Beschreibung des Sokrates genau auf den neapolitanischen Gassenjungen zu passen scheint, wie er üblicherweise auf bestimmten Ölgemälden dargestellt wird.

Platon, Phaidon, 79a–e

ebd., 105b–d

Platon, Menon, 80d–81d

Platon, Phaidros, 246a–248e

Genau genommen fragt sich Platon nicht, ob Männer und Frauen gleich sind, sondern nur, ob es für uns von Vorteil ist, dass sie es sind, damit sie so für den Staat arbeiten. (Vgl. Der Staat, 451d)

Platon, Timaios, 42 b–d

Platon, Der Staat, X, 614 b–620 d

AiasAias hatte sich zu Lebzeiten darum beworben, die Waffen des AchillesAchilles zu erben, im letzten Augenblick aber wurde OdysseusOdysseus vorgezogen: Dieses Urteil hatte ihn offenbar schwer beleidigt, und jetzt brannte er darauf, sich zu rächen. (Vgl. Homer, Odyssee, XI, 543–65)

ThamyrisThamyris war ein Hofsänger: er forderte die Musen heraus, dafür verlor er das Augenlicht, die Stimme und das Gedächtnis. (Vgl. R. Graves, I miti greci, Mailand 1963)

AgamemnonAgamemnon zog es offenbar vor, so weit wie möglich entfernt von den Menschen zu leben, denn er war in seinem vorhergehenden Leben von seiner Frau Klytämnestra und seinem Neffen Aigisthos umgebracht worden. (Vgl. R. Graves, op. cit., 112 k)

AtalanteAtalante verlor, obwohl sie das schnellste Wesen der Welt war, gegen Melanion, weil sie angehalten hatte, um drei goldene Äpfel zu pflücken (Vgl. R. Graves, op. cit., 80 k)

Diogenes Laertios, a.a.O., IV, 5

ebd., IV, 11, 6

ebd., IV, 11, 7

Das Leben des Aristoteles ist ausführlich erzählt bei Diogenes Laertios, op. cit., v. Buch, I. Kapitel.

Im Griechischen bedeutet ›perípatos‹ soviel wie ›umhergehen‹.

»Es ist offenbar, dass die Seele untrennbar zum Körper gehört, denn die Tätigkeiten einiger ihrer Teile stellen den Akt der entsprechenden Teile des Körpers dar.« (Aristoteles, Über die Seele, 413a)

Aristoteles, a.a.O., 414a

ebd., 412b

»Das Absurde sowohl der Lehre des Timaios (…), als auch jener der Pythagoreer ist, dass die Seele in jedweden Körper eintreten könnte.« (ebd., 407b)

ebd., 415 b

Giovanni Reale, Storia della filosofia antica, Mailand 1983, Bd. II, S. 257

Aristoteles, Nikomachische Ethik, I, 5, 1095b, 24–26

ebd., I, 7, 1097b–1098a, passim

Aristoteles, Nikomachische Ethik, I, 13, 1103a 7

ders., Eudemische Ethik, II, 3

ders., Nikomachische Ethik, I, 8, 1099a 31–b7

ders., Physik, II, 8, 199a

ders., Poetik, 6, 2

ebd., 5,1

Siehe Il Mattino vom 2.8.1986, S. 19

TotòTotò (eigtl. Antonio de Curtis), ’a livella, Neapel 1964

Ennio Flaiano, Frasario essenziale per passare inosservati in società, Mailand 1986, S. 22 (zu Deutsch etwa: »Geflügelte Worte, die man wissen sollte, um nicht aufzufallen«)

Diogenes Laertios, a.a.O., V, 36

ebd., V, 60

ebd., V, 65

Maurizio CostanzoCostanzo, Maurizio: populärer italienischer Journalist und Showmaster. (A.d.Ü.)

Antonio Ghirelli, La Napoletanità, Napoli 1976

Stobaeus, Anthologie, XVII, 34

Diogenes Laertios, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, op. cit., X. Buch, 11

ebd., X, 1

Su(i)da (dies ist nicht der Name eines Historikers, sondern der Name einer Art Enzyklopädie des X. Jahrhunderts), Stichwort »Epikur«.

Sextus Empiricus, Adversus mathematikos, X, 18 (bis heute nicht ins Deutsche übertragen)

Cicero, De natura deorum, (»Von der Natur der Götter«), I, 26, 72

Diogenes Laertios, a.a.O., X, 8

Cicero, a.a.O., I, 26, 72

Diogenes Laertios, a.a.O., X, 9

ebd., X, 7

Benjamin Farrington, Che cosa ha veramente detto Epicuro (»Was Epikur wirklich sagte«), Rom 1967, S. 21

Athenaios von Naukratis, Das Gelehrtengastmahl, VII, 279f.

All dies wird berichtet bei Diogenes Laertios, a.a.O., X, 3–7

Plutarch, Non posse suaviter vivi secundum Epicurum (»Kein ›Leben in Freude‹ führt, wer Epikur folgt«), 1089c

Jacob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, III. Bd., 478ff.

Platon, Die Gesetze, VI, 777–778

Diogenes Laertios, a.a.O., X, 22

Hermippos, fr. 40 Müller

Plutarch, De latenter vivendo (»Über das Leben im Verborgenen«), 3, 1128ff.; s.a. fr. 551 Usener

Epikur, Hauptlehrsätze, XXVII

ders., Vatikanische Spruchsammlung, LII

ebd., XXIII

Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887

Epikur, Vatikanische Spruchsammlung, XI

ders., Hauptlehrsätze, XXIX

Athenaios, a.a.O., XII, 546f.

Epikur, Vatikanische Spruchsammlung, LI

ebd., LXXI

Stobaeus, a.a O., XVII, 24

ebd., XVII, 14

Epikur, a.a.O., LVIII

Stobaeus, a.a.O., V, 28

Epikur, Hauptlehrsätze, VIII

ders., Vatikanische Spruchsammlung, XXXV

ders., Brief an Menoikeus, 131

ders., Vatikanische Spruchsammlung, XXXIII

ders., Brief an Menoikeus, 125

ebd.

ders., Vatikanische Spruchsammlung, XLVII

Diogenes Laertios, a.a.O., X, 118

Die Vorstellungen über Physik bei Epikur findet man in seinem Brief an Herodot.

Im Griechischen bedeutet a-tom das Unteilbare.

Cicero, De finibus, I, 6, 18; s.a. fr. 281 Usener

Der Begriff »clinamen« ist von dem lateinischen Dichter LukrezLukrez geprägt worden, über den wir später reden werden.

Cicero, De natura deorum, I, 19, 51; s.a. fr. 352 Usener

Epikur, Brief an Menoikeus, 123

Plutarch, Placita philosophorum, I, 4; s.a. fr. 308 Usener

Epikur, Brief an Herodot, 63

ebd., 46

Dante Alighieri, Die Göttliche Komödie, Abschn. »Die Hölle«, X, 13–15

Epikur, a.a.O., 46

Benjamin Farrington, a.a.O., S. 158–159

Vgl. ebd., S. 254–255

Aelian, Varia historia (»Bunte Geschichten«), IX, 12

Horaz, Briefe, I, IV, 16

Cicero, Tuskulanische Gespräche, IV, 3, 6–7

Lukrez, Von der Natur der Dinge, II, 318

Diogenes Laertios, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, op. cit., VII, 2–3

ebd., VII, 27

ebd., VII, 168–176

ebd., VII, 179–189

ebd., VII, 136

Fr. 158 Arnim

Plutarch, De communibus notitiis contra stoicos, 31, 1066a

Fr. 537 Arnim

Stobaeus, Anthologie, II, 57, 19

Cicero, Tuskulanische Gespräche, IV, 5, 11

Vgl. fr. 544–656 Arnim

Epiktet, Handbüchlein der Ethik, LIII, (Diogenes Taschenbuch 21554)

Vgl. fr. 213ff., Arnim

M. Pohlenz, Die Stoa, Göttingen 1984

E.R. Bevan, Stoics and sceptics, Oxford 1913, S. 88

Cicero, a.a.O., II, 25, 61

Siehe S. 142–143

Diogenes Laertios, a.a.O., VII, 128

Aetios, Placita, I, 28, 5

Tacitus, Annalen, 15, 60ff.

Seneca, Brief an Lucilius, 54, 4–5

ebd., 87, 18

Tacitus, a.a.O., 13, 42

Aulus Gellius, Attische Nächte, op. cit., II, 18

Das Werk soll von HermipposHermippos geschrieben worden sein, siehe Jacob Burckhardt, Griechische Kulturgeschichte, a.a.O., II. Bd., S. 429 (VIII. Abschn., IV, »Philosophierende Sklaven und Frauen«)

Epiktet, a.a.O., XXII

ebd., III

ebd., IV

ebd., XI

ebd., XVII

ebd., XLI

Marc Aurel, Selbstbetrachtungen, IV, 10

ebd., II, 3

ebd., II, 12

ebd., VI, 36

Diogenes Laertios, Leben und Meinungen berühmter Philosophen, op. cit., IX, 61

ebd., IX, 62

Plutarch, Leben des Alexander, 69

Diogenes Laertios, a.a.O., IX, 70

Cicero, De finibus, II, XIII, 43

Diogenes Laertios, a.a.O., IX, 63

ebd., IX, 62

Aristokles, Apud Euseb. Praep. evang., XIV, 759c

Diogenes Laertios, a.a.O., IX, 59

ebd., IX, 109

Aristokles, a.a.O., XIV, 761a

Diogenes Laertios, a.a.O., IX, 105

ebd., IV, 28

ebd., IV, 62

Plutarch, Leben des Marcus Cato, 22–23

ebd., 5; 17; 21

Aulus Gellius, Attische Nächte, op. cit., XIV, 1

PorphyriosPorphyrios, Leben des Plotin, 1

ebd., 3, 12

ebd., 3

ebd., 7 (39)

ebd., 23

ebd., 7

ebd., 8

ebd., 2

In den Philosophiegeschichten werden diese Personen gemeinhin Hypostasen oder Substanzen genannt: Beide Begriffe bedeuten nach dem griech. hypo stásis bzw. dem lat. sub stantia »Unterstellung«. Die Substanz liegt in der Tat »unter« dem Anschein. Da wir es aber hier mit Entitäten zu tun haben, die der übersinnlichen Welt angehören, ziehen wir, um Missverständnisse zu vermeiden, den Begriff »Personen« vor.

Platon, Der Staat, 508–509b

Aristoteles, Metaphysik, XII, 9, 1074b, 28–35

Plotin, Enneaden, IV, 8, 5

ebd., V, 3, 17

ebd., V, 3, 17

ebd., IV, 8, 1

ebd., I, 3, 1–3

{7}Apollo habe ich gefragt:

»Was soll ich tun?«

Und Apollos Antwort lautete:

»RIDI E FAI FOLLA GROSSA E COLTA.«

[»Lache, und du bildest eine große Menge.«]

Anfangs verstand ich nicht.

Dann versuchte ich es mit einem Anagramm.

Und daraus wurde die »STORIA DELLA FILOSOFIA GRECA«

[»Geschichte der griechischen Philosophie«].

Delphi, 11. September 1986

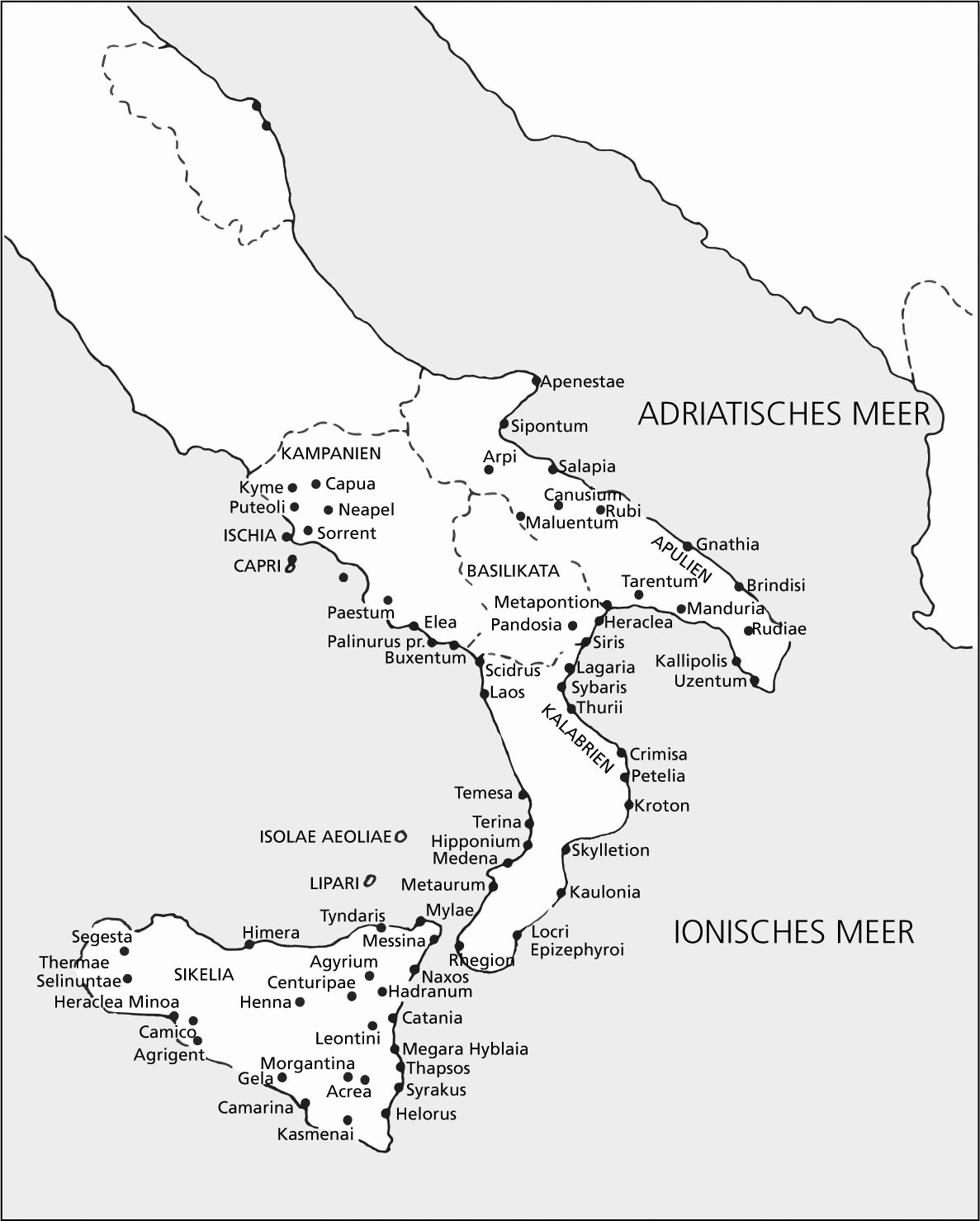

Magna Graecia, das von den Griechen kolonisierte Unteritalien

Lieber Salvatore,1

Du bist ein Philosoph und weißt es nicht; Du bist ein Philosoph, weil Du die Probleme des Lebens auf ganz persönliche Art angehst. So kam ich auf die Idee, dass Dich eine Beschäftigung mit der griechischen Philosophie besonders interessieren müsste. Deshalb habe ich mich entschlossen, meinen Versuch, Leben und Denken der ersten Philosophen in möglichst leicht verständlicher Form darzustellen, Dir zu widmen.

Warum die Griechen? Da muss ich Dir als Erstes einmal sagen, lieber Salvatore, dass Du gar kein Italiener bist, sondern ein Grieche. Ja, mein Lieber, Grieche, fast möchte ich sogar noch hinzufügen: Athener! Setzt man nämlich Grichenland mit einer bestimmten Lebensart gleich, so ist es ein riesiges Mittelmeerland, das aus Sonne und Geselligkeit gemacht ist und sich auf der italienischen Halbinsel etwa bis an die Ufer des Volturno erstreckt (vgl. Abb. 1). Außerhalb dieser geographischen Grenze, an der sich auch die Lebensform verändert, leben die Römer, Etrusker, Mitteleuropäer, alles Leute, die ganz anders sind als wir und mit denen man oft nur schwer auskommen kann. Willst Du etwas besser verstehen, wodurch wir uns eigentlich von den andern {10}unterscheiden, möchte ich Dir vorschlagen, einmal über ein Verb nachzudenken, das es in der griechischen Sprache gibt, für das sich aber in keiner anderen Sprache eine Entsprechung findet und das daher wirklich unübersetzbar ist, wenn man es nicht mit ganzen Sätzen umschreiben will. Dieses Verb heißt agorazein.

Agorazein bedeutet: ›auf den Markt gehen und hören, was es Neues gibt‹ – also reden, kaufen, verkaufen und seine Freunde treffen; es bedeutet aber auch, ohne genaue Vorstellungen aus dem Haus zu gehen, sich in der Sonne herumzutreiben, bis es Zeit ist zum Mittagessen, oder so lange zu trödeln, bis man Teil eines menschlichen Magmas aus Gesten, Blicken und Geräuschen geworden ist. Agorazonta, das Partizip dieses Verbs, bezeichnet die Fortbewegungsart dessen, der sich dem agorazein hingibt. Er schlendert, die Hände auf dem Rücken, ziellos dahin, wobei er fast nie eine gerade Strecke verfolgt. Ein Fremder, der aus geschäftlichen Gründen oder als Tourist in eine griechische Stadt kommt, egal ob Korinth oder Pozzuoli, kann diese Menschenmenge nur staunend betrachten, die da auf den Straßen hin- und hergeht, alle paar Schritte stehen bleibt, laut redet und redet, weitergeht und wieder stehen bleibt. Vielleicht glaubt er dann, an einem besonderen Festtag hierhergeraten zu sein, dabei hat er nur eine gewöhnliche Szene des agorazein miterlebt. Nun, dieser Gewohnheit des Umherwandelns in südlichen Gefilden verdankt die griechische Philosophie sehr viel.

»Mein lieber PhaidrosPhaidros«, sagt SokratesSokrates, »wohin des Wegs und woher?«

{11}»Von LysiasLysias, dem Sohn des KephalosKephalos, lieber Sokrates! Und ich mache mich auf zu einem Spaziergang außerhalb der Mauer; denn ich habe geraume Zeit dort verweilt – vom frühen Morgen an saß ich da. Ich folge dem Rat deines und meines Freundes Akumenos, wenn ich meine Spaziergänge an die frische Luft verlege; denn sie seien weniger ermüdend, sagt er, als in den Hallen der Gymnasien.«

So nämlich beginnt einer der schönsten Dialoge PlatonsPlaton: der Phaidros. Tatsache ist, dass diese Athener nichts Produktives machten: Sie gingen spazieren, schwatzten über Gott und die Welt, aber dass sie einmal einen Finger gerührt und etwas Praktisches zum Verkaufen oder Gebrauchen hergestellt hätten, keine Rede davon! Aber vergessen wir nicht, dass Athen damals 20000 Bürger hatte, auf die die stolze Zahl von 200000 Individuen zweiter Klasse, nämlich Sklaven und Metöken2, kamen. Genug Leute also, die die Arbeit machten und das Ganze in Gang hielten. Andererseits waren die Athener ja auch noch unberührt vom Konsumzwang, sie lebten genügsam und widmeten sich ganz den Freuden des Geistes und des Gespräches.

Aber zurück zur Philosophie und meinen Absichten.

Die Philosophie ist eine lebenswichtige Praxis, auch im Alltag sehr nützlich, leider aber wurde ihr Studium nie zwangsweise eingeführt wie etwa die allgemeine Wehrpflicht. Wenn es nach mir ginge, würde ich sie in den Lehrplan jeder Schule aufnehmen; doch fürchte ich, man sieht sie heute als eine überholte Materie an und will sie durch die modernen ›Human- und Sozialwissenschaften‹ ersetzen – {12}was ungefähr auf das Gleiche herauskommt, wie wenn man das Studium der Arithmetik abschaffte, nachdem die Grünkramhändler ja jetzt mit dem Computer rechnen.

Aber was ist das überhaupt, die Philosophie? Wenn das so schnell und einfach zu definieren wäre! Der Mensch hat die höchsten Gipfel der Kultur vor allem auf dem Weg über zwei Disziplinen erreicht: die Wissenschaft und die Religion. Während die Wissenschaft Naturerscheinungen mit Hilfe des Verstandes untersucht, forscht die Religion, um ein inneres Bedürfnis des Menschen zu befriedigen, nach etwas Absolutem, etwas, das über die rein sinnesmäßige und intellektuelle Erkenntnisfähigkeit hinausgeht. Die Philosophie wiederum bewegt sich in einem Bereich zwischen der Wissenschaft und der Religion, kann sich aber, je nachdem, ob man es mit sogenannten rationalistischen oder mit Philosophen zu tun hat, die von einer mystischen Sicht der Dinge ausgehen, mal der einen und mal der anderen dieser Disziplinen mehr annähern. Für Bertrand RussellRussell, Bertrand, den englischen Philosophen rationalistischer Schule, ist die Philosophie eine Art Niemandsland zwischen der Wissenschaft und der Theologie, und damit den Angriffen beider ausgesetzt.