Lothar Schröder

Die digitale Treppe

Wie die Digitalisierung unsere Arbeit verändert und wie wir damit umgehen

Dieses Buch entstand in Zusammenarbeit mit der Input Consulting GmbH und der BTQ Kassel.

Buch

© 2016 by Bund-Verlag GmbH, Frankfurt am Main

Herstellung: Kerstin Wilke

Umschlaggestaltung: Neil McBeath, Stuttgart

Umschlagfoto: © fotolia/peshkov

Satz: Dörlemann Satz, Lemförde

E-Book

© 2017 by Bund-Verlag GmbH, Frankfurt am Main

Produktion: Satzweiss.com, Saarbrücken

ISBN 978-3-7663-8430-0

Alle Rechte vorbehalten,

insbesondere die des öffentlichen Vortrags,

der Rundfunksendung

und der Fernsehausstrahlung,

der fotomechanischen Wiedergabe und der Speicherung,

Verarbeitung und Nutzung in elektronischen

Systemen, auch einzelner Teile.

www.bund-verlag.de

Für Till und Lea

– weil Ihr »digital natives« nichts anderes mehr kennenlernen werdet, ist es nicht schlecht, zu erfahren, wo es herkommt.

»Wir sind die Borg. Sie werden assimiliert werden. Deaktivieren Sie Ihre Schutzschilde und ergeben Sie sich. Wir werden Ihre biologischen und technologischen Charakteristika den unsrigen hinzufügen. Ihre Kultur wird sich anpassen und uns dienen.

Widerstand ist zwecklos.«[1]

Eigentlich sollten wir noch genügend Zeit haben: Die Star-Trek-Abenteuer sehen erst im Jahr 2365 die Begegnung der Mannschaft des Raumschiffs Enterprise mit Hybridwesen vor, die teils als Mensch, teils als Maschine erscheinen. Die Borg, wie die Angehörigen dieser Zivilisation bezeichnet werden, definieren sich durch ein vernetztes, kollektives Bewusstsein und ein rücksichtsloses Streben nach Perfektion, Einfluss und Erfolg. Die Außerirdischen ignorieren alles Individuelle in der eigenen und fremden Kultur, sie kennen nur zweckgerichtetes Handeln und keine Freizeit. Sie sind über eine Lebensform-Maschine-Schnittstelle optimiert und erachten sich allem Menschlichen weit überlegen. Ihre eingangs zitierte Botschaft löst bei der Mannschaft der Enterprise Alarmstimmung aus. Obwohl diese in mehreren Weltraumabenteuern die Borg erfolgreich bekämpfen, bleiben die gefährlichen Maschinen-Menschen eine permanente Bedrohung für das Überleben der Spezies Mensch.

Um die Abenteuer der Gegenwart zu verstehen, wollen wir heute, 2016, danach fragen, ob sich Merkmale der fremden Lebensform nur in ferner Zukunft und allein bei Aliens finden. Sind die Menschen nicht längst dabei, zu Netzwesen zu mutieren? Ist Widerstand zwecklos gegen eine Arbeitskultur, die sich auf laufende Anpassung des Individuums an Produktivität und Perfektion orientiert? Optimieren wir nicht bereits unsere biologischen Eigenschaften auf wirtschaftliche Verwertbarkeit? Ergänzen wir nicht heute schon mit technischen Mitteln unsere biologische Identität? Verabschieden wir uns nicht schon seit geraumer Zeit von einer Vergangenheit, in der sich eine Person durch ihre Tätigkeit zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort definiert hat und ihr gesellschaftlicher Wert am Wirken zugunsten des Gemeinwohls gemessen wurde? Ist die Grenze zwischen Arbeit und Regeneration in unserer digital vernetzten Welt nicht schon in weiten Teilen einer ständigen wirtschaftlichen Verfügbarkeit gewichen? Sind es nur die Borg, die keine Freizeit mehr kennen? Ist der »homo digitalis« etwa ein Vorläufer der Borg? Sind die Borg gar schon mitten unter uns? Sind wir die Borg?

Das Nachrichtenmagazin »Der Spiegel« berichtete von Forschern der Harvard-Universität, die an der Mensch-Maschine-Schnittstelle arbeiten und »wie sie selbst sagen, die Science-Fiction-Idee vom Cyborg auf die Spitze getrieben (haben): Sie entwickelten Herz-, Muskel- und Nervengewebe, das von hauchfeiner Elektronik durchwoben ist« (Grolle 2013, S. 123). Wir wissen von Netzhautimplantaten, die Sehbehinderten zu groben optischen Wahrnehmungen verhelfen, und wir kennen implantierte Prothesen, die Hörnerven mit elektrischen Signalen versorgen, um Gehörlose wieder hörend zu machen. Doch worauf zielen solche technischen Entwicklungen? Noch dominieren Einsatzmöglichkeiten, bei denen es darum geht, Menschen zu helfen und Handicaps zu überwinden. Es mehren sich aber die Anzeichen, dass das, was heute als medizinisches Hilfsmittel daherkommt, morgen zur biotechnischen Optimierung des Menschen herhalten soll.

»Augmented Reality« – also eine Erweiterung der Wirklichkeit – versprechen Datenbrillen, sogenannte Smart Glasses, wie sie beispielsweise von Google entwickelt werden. Solche Mensch-Maschine-Schnittstellen liefern ergänzende Informationen zur Umwelt und übertragen diese visuell oder über Audiosignale in Knochenschalltechnologie direkt an den Schädelknochen. Der Monteur erhält technische Informationen zur Maschine, an der er gerade arbeitet eingeblendet, ebenso bekommt ein Gärtner genau die richtigen Informationen zur Pflanze, die er pflegt, ein Gastwirt sieht die Allergien eines Gastes in dessen Profil. »Sie kommen in einen Raum und wissen, über den Monitor ihrer Brille eingespielt, in der Sekunde, wer wer ist. Und bekommen auch gleich alles, was über diese Person digital abrufbar ist.« (Klausnitzer 2013, S. 77) Es gehört nicht mehr viel Fantasie dazu, solche Trends weiterzudenken und sich vorzustellen, dass iPod, iPad, iPhone und iWatch vom iAm abgelöst werden, einem digitalen Implantat, das die menschlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten enorm erweitert.

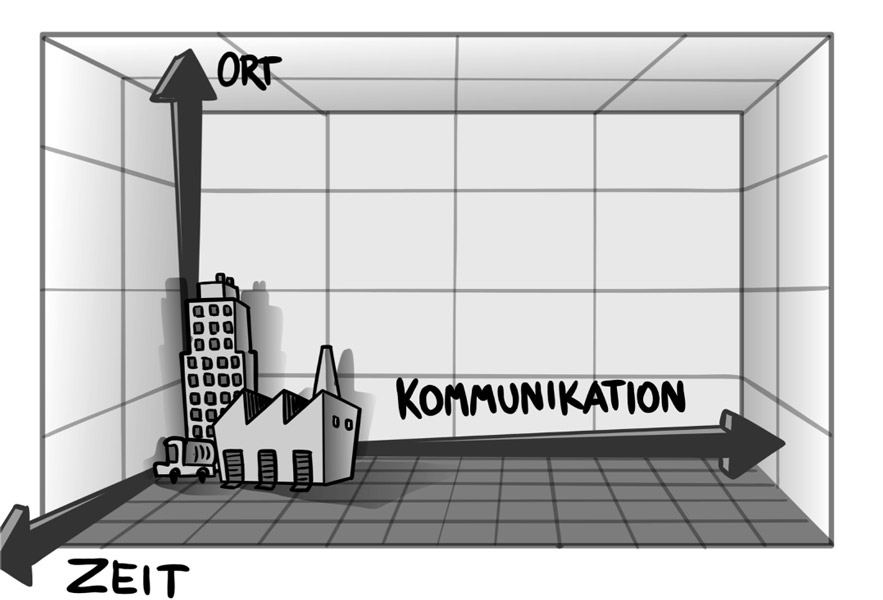

Unsere Lebens-, vor allem aber unsere Arbeitswelten drücken sich zunehmend in Daten aus. Es grassiert der Irrglaube, dass nur Relevanz hat, was sich zählen lässt. Wir haben uns längst daran gewöhnt, dass unsere Kreditwürdigkeit über einen Scoring-Wert beurteilt und die Leistungskraft unserer »Business Unit« in Kennziffern gemessen und mittels Benchmarks mit Anderen verglichen wird. Wir arbeiten im und mit dem Netz, was das Raum-, Zeit- und Organisationsgefüge der Arbeit verändert hat. Arbeit muss längst nicht mehr unbedingt an fixen Arbeitsplätzen in Fabriken und Büros erbracht werden. Sie ist nicht zwangsläufig an feste und einheitliche Zeiten gebunden; Kooperation setzt nicht voraus, dass alle gleichzeitig am gleichen Ort anwesend sind, sondern kann über Rechnernetze vermittelt werden. Berufliches und Privates vermengen sich. Digital geprägte Arbeit ist in vielfacher Hinsicht entgrenzte Arbeit – räumlich, zeitlich, organisatorisch und rechtlich. Und sie hinterlässt stets Spuren – Datenspuren. Immer mehr Menschen werden psychisch krank – ein Indiz dafür, dass die Transparenz und Verdichtung von Leistung, die mit digitaler Verdatung und Vernetzung einhergeht, auf den Menschen zurückschlägt. Abwegig erscheint die Vorstellung nicht mehr, dass in einem nächsten Schritt der Mensch optimiert wird, damit er den technischen Bedingungen und den wirtschaftlichen Ansprüchen standhalten kann, die er selbst geschaffen hat. Was nützt es, den Server für dienstliche E-Mails abends abzuschalten, wenn Erfolgsmaßstäbe gleichzeitig zur Rastlosigkeit mahnen? Im kollektiven Bewusstsein der Borg und der menschlichen Betriebsoptimierer mag es als nützlicher gelten, auf eine technisch gestützte Ausweitung der Leistungskraft des Menschen hinzuarbeiten, um Produktivität noch weiter zu steigern und Effizienzhemmnisse abzubauen, die im unzulänglichen Wesen des Menschen verankert sind. Sollte die Crew des Raumschiffs Enterprise die Ankündigung der Assimilierung noch als Drohung begreifen, so hat unsere Assimilierung offensichtlich längst begonnen.

Digitalisierung zieht fundamentale Veränderungen nach sich – diese Erkenntnis ist keineswegs neu. Es ist bald 20 Jahre her, dass Kurt van Haaren, damals Vorsitzender der Deutschen Postgewerkschaft, einer der Vorläuferorganisationen von ver.di – »die Entstehung einer neuen Arbeitswelt« (van Haaren 1997, S. 13) prognostizierte: »Kaum jemand zweifelt mehr daran, dass der Übergang zur sogenannten Informationsgesellschaft einen ähnlich grundlegenden Wandel auslösen wird, wie ihn die erste industrielle Revolution mit sich gebracht hat. Mit dieser Erkenntnis enden aber bereits die Gewissheiten. Wie sich die Umbrüche genau vollziehen, wie sich die Arbeitswelt verändern, welche der heute noch gewohnten Elemente des Arbeitslebens die digitale Revolution überdauern werden – die Auseinandersetzung mit diesen Fragen erfordert die Fähigkeit zur Prognose und die Bereitschaft, auch vermeintliche Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen.« (van Haaren 1997, S. 13)

Wir[2] zitieren diese hellsichtige Einschätzung nicht etwa deshalb, weil wir der Meinung sind, dass Gewerkschafter_innen alles schon immer – und besser – gewusst haben. Oder gar, um zu bekunden, es gebe »nichts Neues unter der Sonne«. Im Gegenteil: Die Wucht des digitalen Umbruchs unserer Tage wirft schwierige Probleme auf, für die wir keine universellen Lösungen parat haben, sie stellt alte Gewohnheiten in Frage und lässt an vermeintlichen Gewissheiten zweifeln. Nein, wir haben an Kurt van Haaren aus zwei Gründen erinnert: Zum einen, weil uns sein Appell, »auch vermeintliche Selbstverständlichkeiten in Frage zu stellen«, heute wichtiger und dringlicher denn je erscheint. Und zum andern, weil wir dem Eindruck entgegentreten möchten, dass die Digitalisierung der Arbeitswelt erst jüngst schlagartig über uns gekommen wäre und die Gewerkschaften von dieser Entwicklung völlig überrascht und heillos überfordert seien. Das halten wir, ohne den umwälzenden Charakter und die disruptiven Potenziale des Umbruchs in Abrede stellen zu wollen, für eine Fehlwahrnehmung: Sowohl die informations- und kommunikationstechnologische Durchdringung der Arbeitswelt als auch gewerkschaftliche Versuche, diese zu analysieren und im Sinne Guter Arbeit zu gestalten, haben eine lange Geschichte.[3]

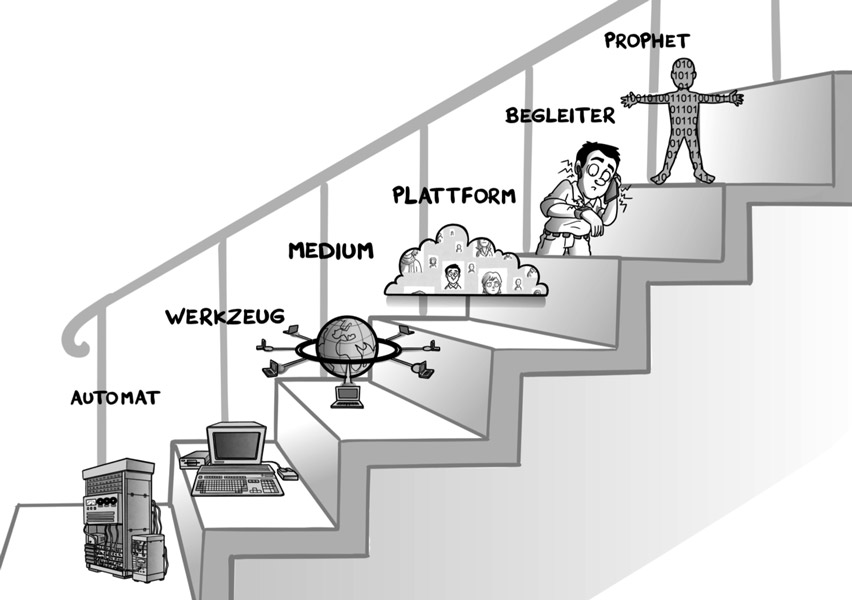

Es ist sinnvoll, sich dieser Historie zu vergewissern, wenn man die neue Qualität der aktuellen Herausforderungen verstehen und an Konzepten auf der Höhe der Zeit arbeiten will. Genau darum geht es in unserem Buch. Wir wollen die Anwendungsgeschichte der digitalen Technik – von Hard- und Software, von Netzen und Daten[4] – in der Arbeitswelt beleuchten, die Herausforderungen für Gute Arbeit aufzeigen und beschreiben, wie sich gewerkschaftliche Gestaltungsziele und -instrumente im Lauf der Zeit verändert haben. Der Hype unserer Tage mag den Anschein erwecken, die digitale Durchdringung der Arbeitswelt habe eben erst ihren Anfang genommen. Das wollen wir widerlegen und ins Gedächtnis rufen: Die Entwicklung durchläuft seit Jahrzehnten, gewissermaßen treppenförmig, verschiedene Stufen. Zunächst hielten Computer als Automaten Einzug in die Berufswelt, dienten als Werkzeuge und wurden im Zuge ihrer inner- und überbetrieblichen Vernetzung zum Medium. Heute fungieren sie im Zusammenspiel als Plattformen, sind als mobile Geräte zum ständigen Begleiter avanciert und beginnen auf einer weiteren Entwicklungsstufe auf der Basis von Big Data nun als Propheten zu wirken.

Die ersten drei Begriffe – Automat, Werkzeug, Medium – gehen auf den Informatiker Wolfgang Coy zurück. Er hatte bereits 1995 »drei funktionale Sichten auf den Computer vorgeschlagen«: »Computer als Rechen- und Steuerautomaten, Computer als arbeitsunterstützende Werkzeuge und, im Kontext der weltweiten Netze, Computer als Medien« (Coy 1995, S. 31). Coy versteht diese Begriffe als »Metaphern, die die Neuheit des Computers dem Alltagsdenken näher bringen sollen, jedoch nicht bloß dem Alltagsdenken« (ebd.), und erachtet »die Vorstellungen vom Computer als Automat, Werkzeug oder Medium […] nicht notwendig als kontradiktorisch, sondern als komplementär« (Coy 1995, S. 38). Letzteres lässt sich so deuten, dass – wie bei einer Treppe – die vorhergehende Stufe nicht durch die folgende überflüssig wird, sondern bedeutsam bleibt. Der Computer war und ist nicht entweder Automat oder Werkzeug, nicht entweder Medium oder Plattform, nicht entweder Begleiter oder Prophet, sondern hat sämtliche Funktionen Zug um Zug aufgenommen und kann sie heute allesamt in sich vereinigen. Je nach Verwendungszweck und konkreter technisch-organisatorischer Ausgestaltung vermag der eine oder andere Aspekt dominieren. Wir halten die Coy’sche Herangehensweise, komplexe Realität metaphorisch auf ihren Wesenskern zu reduzieren und so verständlich zu machen, für schlüssig. Allerdings sollten die Begriffe mehr als 20 Jahre nach ihrer erstmaligen Verwendung um die drei Stufen Plattform, Begleiter und Propheten erweitert werden.

Aus jeder zusätzlichen Funktion digitaler Technik resultierten, vor allem unter einer erwerbswirtschaftlich ausgerichteten Anwendungslogik, spezifische Folgen für die Arbeitswelt. Damit mussten und müssen sich die Erwerbstätigen und ihre Interessenvertretungen auseinandersetzen. Welche unterschiedlichen Herausforderungen und Leitmotive für Gewerkschaften und Betriebs- und Personalräte standen und stehen dabei im Vordergrund? In aller Kürze, Stufe um Stufe die Kernaspekte gewerkschaftlicher und betriebsrätlicher Technikgestaltung:

•Computergestützte Automatisierung – hier geht es um die Frage der Beschäftigungssicherheit und die Furcht vor »technologischer Arbeitslosigkeit«[5];

•die massenhafte Verwendung von Arbeitsplatzrechnern als Werkzeuge geht mit neuen physischen und psychischen Beanspruchungen einher;

•der Aufstieg des Computers zum vernetzten Medium ermöglicht eine »Entortung« von Arbeit, die zunehmend aus dem regulierten Sozial- und Handlungsraum des Betriebs heraustreten kann;

•plattformgestützte Beschäftigungsformen à la Crowdworking radikalisieren die Konkurrenz zwischen den Erwerbstätigen. Damit gerät das Normalarbeitsverhältnis unter Druck.

•mit der Fortentwicklung von Computern zu miniaturisierten, allgegenwärtig und rund um die Uhr präsenten Begleitern eröffnen sich große Flexibilisierungsspielräume für Arbeit in der räumlichen und zeitlichen Dimension, wodurch Grenzen – etwa zwischen Arbeit und Freizeit – ins Wanken geraten;

•»Big Data« – will heißen: Der explosionsartige Anstieg von Datenmengen, die Perfektionierung der Methoden zu ihrer Auswertung und die Bereitschaft, die Erkenntnisse zur Vorhersage und Steuerung individuellen und kollektiven Verhaltens tatsächlich zu nutzen – verleiht digitaler Technik quasi prophetische Eigenschaften und droht Menschen zu entmündigen und ihre Persönlichkeitsrechte drastisch zu beschneiden.

Natürlich schematisiert unsere Stufenmetapher die reale Entwicklung, das soll sie zur Vereinfachung auch leisten. Keineswegs waren die Herausforderungen, die sich mit dem für eine gewisse Zeit vorherrschenden Leitbild des Computers verbanden, stets dann abgehakt und erledigt, wenn eine weitere Funktion in den Vordergrund trat. Zwar hatten einzelne Themen ihre Konjunkturen und mit ihnen gewerkschaftliche Gestaltungsansätze, aber die Probleme lösten einander nicht ab, sondern summierten sich eher, was die Gestaltungsarbeit anspruchsvoller werden ließ. So erlangt etwa das Automaten-Leitbild, das zu Beginn der Digitalisierung dominierte, heute eine neue und beunruhigende Aktualität, da befürchtet wird, dass menschliche Arbeitskraft zunehmend ersetzt wird durch Roboter und Algorithmen. Früher dauerte es einige Dekaden, bis die ersten drei Treppenstufen erklommen waren. In dieser Zeit war es den Akteur_innen Guter Arbeit gelungen, für die abhängig Beschäftigten manch Positives zu erreichen und Negatives einzudämmen. Doch die Geschwindigkeit der Digitalisierung hat sich in jüngster Zeit massiv erhöht und die Dimension der Wirkungen ist gewaltig gewachsen. Damit steigt auch die Brisanz der Probleme, die sich aus der digitalen Technik als Plattform, Begleiter und Prophet ergeben. Die ausufernden Möglichkeiten, Erwerbstätige kontrollieren, überwachen und steuern zu können, bedeuten eine neue Herausforderung, die seit dem Einzug der ersten Computer als Automaten kontinuierlich an Brisanz zugenommen und heute angesichts anschwellender Datenfluten zu Gefährdungen des informationellen Selbstbestimmungsrechts und der Handlungsautonomie von Menschen geführt hat. Fast sieht es so aus, als ob manch ein Schutzschild, dem Befehl der Borg Folge leistend, bereits deaktiviert wurde und der Widerstand gegen »die Digital- und die Kapitalmaschine« in ihrer »unheimliche[n] Allianz« (Han 2013, S. 46) bröckelt, die es auf Verdatung, Vernetzung, Algorithmierung und Optimierung alles irgendwie Verwertbaren abgesehen hat. Zunehmend wird der Einsatz digitaler Technik einer kollektiven Denkweise untergeordnet, die dem Markt und dem Profitstreben huldigt, dem Menschen aber allenfalls eine betriebswirtschaftliche Rolle zuweist.

In seinem Essay »Im Schwarm« macht der Philosoph und Professor an der Universität der Künste Berlin, Byung-Chul Han, deutlich, mit welchem Antrieb wir uns zur Schau stellen und wie unsere Kultur mehr und mehr darauf ausgerichtet wird, das Individuum an eine gesellschaftlich definierte Norm des Optimums anzupassen: »Die Kontrollgesellschaft vollendet sich dort, wo ihre Bewohner nicht durch äußeren Zwang, sondern aus innerem Bedürfnis heraus sich mitteilen …« (Han 2013, S. 93) Und es mehren sich die Anzeichen, dass wir »durch dieses neue Medium umprogrammiert (werden), ohne dass wir diesen radikalen Paradigmenwechsel gänzlich erfassen. Wir hinken dem digitalen Medium hinterher, das unterhalb bewusster Entscheidung unser Verhalten, unsere Wahrnehmung, unsere Empfindung, unser Denken, unser Zusammenleben entscheidend verändert. Wir berauschen uns heute am digitalen Medium, ohne dass wir die Folgen dieses Rausches vollständig abschätzen können. Diese Blindheit und die gleichzeitige Benommenheit machen die heutige Krise aus.« (Han 2013, S. 5) Dort, wo wir vor Jahrzehnten noch um informationelle Selbstbestimmung gestritten haben, dominiert heute ein informationeller Exhibitionismus, den wirtschaftliche Zwänge mehr und mehr fördern. Mögen wir heute noch aus Gründen der Selbstdarstellung unsere digitale Reputation pflegen, ist die Gefahr groß, dass wir morgen Bewerbungen ohne einen Scoringwert »Arbeitsethos« gar nicht erst abzugeben brauchen. Ist das unaufhaltsam? Ist Widerstand gegen jede Assimilation wirklich zwecklos?

Dieses Buch ist in der Überzeugung geschrieben, dass die Borg – als Metapher für eine inhumane ökonomisch-technische Maschinerie – nicht unaufhaltsam sind, dass Widerstand gegen eine komplette digitale Assimilierung alles Menschlichen unabdingbar und Gestaltung möglich ist. Über Jahrzehnte hinweg haben Gewerkschaften, Betriebs- und Personalvertretungen und viele Technologieberater_innen auf den Einsatz digitaler Technik Einfluss genommen und um kollektive Vereinbarungen und gesellschaftliche Normierung im Sinne Guter Arbeit gerungen. Das Volkszählungsurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1983 etwa, mit dem das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung etabliert wurde, hatte die kritischen Akteure in der Überzeugung bestärkt, dass es sich lohnt, für Grenzen des technisch Erfassbaren zu streiten. Auch viele tarifvertragliche und betriebliche Vereinbarungen zur Reglementierung digitaler Systeme legen Zeugnis ab von den Erfolgschancen kluger Gestaltung der digitalen Potenziale. Die neuen Herausforderungen jedoch, vor die wir uns auf den digitalen Entwicklungsstufen der Plattform, des Begleiters und des Propheten gestellt sehen, bedürfen neuer Ideen und neuer Lösungen, neuer Auseinandersetzungen und neuer Abmachungen. Dafür wollen wir Impulse geben.

Wir stellen fest, dass die Digitalisierung mit ungeheurer Dynamik fortgeschritten und nun an einem Punkt angelangt ist, an dem der von van Haaren und anderen schon vor Jahren prognostizierte radikale Umbruch der Arbeitswelt endgültig real wird. Bisherige Eckpfeiler der Regulierung der Arbeitswelt sind brüchig geworden, manche Gestaltungsinstrumente haben an Wirksamkeit verloren. Es geht uns ähnlich wie den beiden Ökonomen des Massachusetts Institute of Technology, Erik Brynjolfsson und Andrew McAfee, die in ihrem viel zitierten Werk über das »zweite Maschinenzeitalter« folgendes Bekenntnis ablegen: »Wir haben dieses Buch im Grunde aus Verwirrung geschrieben. Jahrelang haben wir uns mit den Auswirkungen digitaler Technik wie Rechner, Software und Kommunikationsnetzen in der Überzeugung beschäftigt, ihre Möglichkeiten und Grenzen einigermaßen zu durchblicken. Doch in den letzten Jahren sind wir immer wieder überrascht worden. Die ersten Computer erstellten Diagnosen für Krankheiten, hörten und sprachen und verfassten lesbare Prosa, während Roboter durch Lagerhäuser schwirrten und Autos mit minimaler oder ganz ohne Einmischung des Fahrers unterwegs waren. Die digitale Technik war in vielen dieser Disziplinen lange Zeit geradezu lachhaft unzulänglich gewesen und plötzlich war sie richtig gut.« (Brynjolfsson/McAfee 2014, S. 17)[6]

Ein solches Gefühl von Verwirrung ist auch uns nicht fremd, die wir die Entwicklung digitaler Technik seit drei Jahrzehnten aus der Perspektive abhängig Erwerbstätiger in einem produktiven, lösungsorientierten Sinn begleiten. Auch wenn »Verwunderung« – so Aristoteles – »den Menschen jetzt wie vormals der Anfang des Philosophierens war« (Aristoteles 1995, S. 6), so wollen wir nicht in bloßem Staunen verharren. Dieses Buch soll vielmehr dazu motivieren, intensiver über neue Ideen, Regelungen und Institutionen nachzudenken, um gute, um bessere Arbeit auch in digital geprägten Zeiten möglich zu machen. Es versteht sich als Appell zu einer noch gründlicheren, noch politischeren Auseinandersetzung mit den positiven wie negativen Potenzialen des technischen Wandels. Unser Buch basiert auf der – bei allem Wissen um die Risiken – optimistischen Grundannahme von der Gestaltungsbedürftigkeit und Gestaltbarkeit der Entwicklung: »Die große Chance ist, dass wir uns heute in einer entscheidenden Phase für langfristige Weichenstellungen für die Arbeit der Zukunft befinden«, schrieb Annelie Buntenbach vom DGB-Bundesvorstand. Weiter: »Die Digitalisierung der Arbeitswelt braucht politische Gestaltung, denn der digitale Wandel der Arbeitswelt ist weder Schicksal noch Offenbarung, sondern ein machtpolitisch geprägter Prozess.« (Buntenbach 2016, S. 92) Wir werden längst nicht alle Antworten auf die Herausforderungen der Digitalisierung geben können – aber wir hoffen, dass eine sorgfältige Diagnose nicht schon dadurch fragwürdig erscheint, weil zum Zeitpunkt ihrer Erstellung die universelle Therapie fehlt.

Dein Smartphone weckt dich morgens – den Wecker hast du abgeschafft. Über WhatsApp erfährst du, dass deine Tochter wieder mal sehr spät nach Hause kam, ihre letzte Online-Aktivität datiert von 03:30 Uhr. Du brauchst acht Telefonnummern und sechs E-Mail-Adressen, um deine vierköpfige Familie zu erreichen. Dein Sohn hat deine Facebook-Freundschaft nie angenommen und deine Tochter hat sie gekündigt. Du hältst deinen Nachbarn nicht mehr für verhaltensauffällig, weil er mit seinem Knopf im Ohr und seinem Smartphone in der Hand im Supermarkt wirkt, als würde er mit den Gurkengläsern über Probleme der Projektadministration debattieren. In der Straßenbahn auf dem Weg zur Arbeit checkst du deine Mails – bereits zum zweiten Mal an diesem Tag, der erste Durchgang beim Frühstück hatte noch nichts Beunruhigendes ergeben.

Seit deinem ersten Shitstorm hast du dich an die respektlose Sprache im Netz gewöhnt. Dein Pseudonym »Strike back« im sozialen Netz nutzt du, um auch mal Anderen heftig auf die Füße zu treten. Gesprächspartner googelst du vor dem Kontakt. Du weißt, auch du wirst gegoogelt.

Du wartest darauf, dass jetzt noch deine Kaffeemaschine nach einer SIM-Karte verlangt, damit sie sich ohne dein Zutun beim Werksservice die Wartung einfordert, die du ihr vorenthältst. Verschämt hast du deinen alten Röhrenfernseher abgeschafft, nachdem ihn dein Schwager mit den Worten kommentiert hat: »Leute, die solche Fernseher haben, sind eigentlich schon tot.« Dem hast du es gezeigt – hochauflösendes Fernsehen direkt aus dem Netz, Onlinevideotheken, YouTube, Internetradio und Skype kann die neue Glotze. Leben und Arbeiten ändert sich rasant und du bist vorne mit dabei.

»Digitale Gesellschaft«: So lautet der Sammelbegriff für die eben geschilderten Erscheinungen unseres Alltags, wie ihn der Deutsche Bundestag verwendet und zum Leitmotiv einer Enquete-Kommission gemacht hat (Deutscher Bundestag 2013a). Eine Begriffswelt ist der anderen gefolgt: Was in den 1990er Jahren des vergangenen Jahrhunderts noch als Multimedia bezeichnet wurde, hieß danach Informationsgesellschaft, Internet-Ökonomie, Wissensgesellschaft, New Economy, True Economy und Next Economy. Es soll neuerdings Wirtschaft 4.0 genannt werden. Häufig haben wir versucht, dem Neuen einen Namen zu geben, doch Veränderungen erfolgten schneller, als die Begriffe mithalten konnten. Problematischer ist, dass auch die Entwicklung von Wertesystemen und Handlungsnormen, von Institutionen und Gestaltungskonzepten nicht Schritt gehalten hat mit dem rasanten Innovationstempo, das das Internet entfesselte.

Wir arbeiten im Netz und haben uns daran gewöhnt, ständig erreichbar zu sein. Es gilt als zeitgemäß, in so genannten sozialen Medien präsent zu sein, zugleich die informationelle Selbstbestimmung zu verteidigen und zumindest ein bisschen informationellen Exhibitionismus zu leben. Wir bezahlen mit Daten bei Firmen, denen es nicht um Freundschaften, sondern um Werbeeinnahmen geht, sind uns aber oft weder des Preises noch der Währung bewusst. Dabei wissen wir: Das Internet vergisst nie, digitale Daten können beliebig vervielfältigt werden und »Informationen, die viral werden, sind praktisch nicht mehr aus dem Netz zu entfernen« (Kurz/Rieger 2011, S. 81). Unsere digitalen Abbilder wirken in die reale Welt zurück. Die Partybilder im Netz können die Bewerbungschancen stärker beeinflussen als der adrette Businessdress, der eigens für das Vorstellungsgespräch gekauft wurde. Informationen über uns sind mannigfaltig im Netz und damit auch in den Betrieben verfügbar. Privatsphäre und Arbeitswelt verlieren ihre Grenzen, weil Arbeitgeber auch aus den Betrieben heraus die Spuren, die wir in sozialen Netzwerken hinterlassen, verfolgen können. Betriebsgrenzen markieren nicht mehr die Trennlinie zwischen Arbeit und Freizeit, weil mit Notebooks, Smartphones und Tablets überall gearbeitet werden kann. Kommunikation ist schneller und unmittelbarer geworden, sie lässt virtuelle Teams zu, nicht aber lange Wartezeiten und unbeantwortete Mails. Menschen außerhalb des Betriebs können leichter in betriebliche Prozesse eingebunden werden. Weniger Sachzwänge entfalten räumliche Bindung, dem Management fällt es leichter, Betriebsteile zu verlagern und Standorte zu schließen. Die Bestandszeiten von Organisationen nehmen schnell ab. Die geografische Dimension von Märkten – auch von Arbeitsmärkten – verändert sich. Mit der Reichweite des Netzes können Selbstständige besser in die betriebliche Wertschöpfung eingebunden, aber auch neue Autonomiespielräume für das Stammpersonal zur freien Wahl von Ort und Zeit für die Aufgabenerledigung erschlossen werden. Es eröffnen sich aber auch neue soziale Risiken der Prekarisierung durch Billigvergabe, Out-, Off- und Nearshoring sowie Varianten von Crowdsourcing, die selbst in der Lage sind, berufliche Selbstständigkeit zu pervertieren.

In industriegesellschaftlich geprägten Arbeitsformen ist der Betrieb weitaus mehr als ein Ort der Wertschöpfung. Er ist auch ein Ort, an dem sozialer Ausgleich verhandelt wird, Arbeitsbedingungen geprägt, persönliche Kontakte geschlossen, im Team Ideen entwickelt und Konflikte ausgetragen werden. Das Netz lässt diese Sozialfunktion der Betriebe erodieren, ein arbeitsweltlicher Fixpunkt der Industriegesellschaft verliert an prägender Kraft, die Bedingungen von Kommunikation, Raum und Zeit der Arbeit ändern sich.

Der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zufolge werden »die strukturellen Veränderungen, die die digitale Vernetzung auslöst, weiter an prägender Kraft gewinnen. Deren herausragendes Merkmal ist ein grundlegend verändertes Raum-, Zeit- und Organisationsgefüge von Arbeit. Digital vernetzte Arbeit

•muss in vielen Jobs nicht mehr an räumlich fixierten Arbeitsplätzen erbracht werden – an Orten, für die sich die Begriffe ›Betrieb‹ und ›Büro‹ eingebürgert haben –, sondern kann im Grundsatz überall dort stattfinden, wo ein Netzzugang mit ausreichender Bandbreite vorhanden ist,

•ist nicht mehr zwingend zu festen und einheitlich standardisierten Zeiten zu leisten, sondern wird auch außerhalb des traditionellen ›Nine-to-Five‹-Schemas und über Zeitzonen hinweg organisierbar,

•erfordert im Falle arbeitsteilig-kooperativer Prozesse nicht mehr zwingend die zeitgleiche physische Anwesenheit der Akteure in einem Gebäude, sondern lässt die – auch asynchrone – Zusammenarbeit standortverteilter Personen und Teams zu,

•kann sich mit völlig neuen Konzepten der Arbeitsorganisation verbinden – etwa solchen, bei denen Beschäftigte die notwendigen Arbeitsmittel selbst zur Verfügung stellen.

Aus diesen Möglichkeiten ergeben sich vielfältige Ansatzpunkte zur Entgrenzung und Flexibilisierung von Arbeit in der räumlichen, zeitlichen und organisatorischen Dimension« (Deutscher Bundestag 2013b, S. 45 f.).

Die drei »Mobilitäten« digitaler Arbeit |

|---|

|

Mobilität der Arbeitsinhalte, die von überall zugänglich werden. Mobilität der Arbeitsmittel, die durch Miniaturisierung zunehmend »tragbar« werden. Mobilität der Arbeitenden, die nicht mehr an stets denselben Arbeitsplatz gebunden sind. |

|

(Schwemmle/Wedde 2012, S. 35) |

All das wird zunehmend praktiziert. Mittlerweile sind unsere Arbeitsplätze meist physisch tragbar, aber ergonomisch oft untragbar geworden. Desktops wurden von Laptops verdrängt, die wiederum werden immer häufiger von Tablets oder Smartphones als Arbeitsmittel verdrängt. Verschlüsselungssysteme erlauben es längst, von überall und auch von unterwegs über gesicherte Leitungen auf vertrauliche Daten zuzugreifen. Der feste, eigene Schreibtisch könnte zum Auslaufmodell werden. Desk-Sharing Konzepte sind in die Arbeitswelt eingezogen; und es ist absehbar, dass eine Generation ins Berufsleben einsteigt, die den klassischen Arbeitsplatzrechner nicht mehr kennt, sondern allenfalls noch den individuellen Netzzugang. Wahrscheinlich wird diese Generation das persönlich gestaltete Büro, mit Familienbildern und Zimmerpflanze in der Ecke, nicht einmal vermissen, wächst sie doch im und mit dem Netz auf.

Im Zuge der Entbetrieblichung und Digitalisierung der Arbeit nehmen Herrschaftskonflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmer_innen neue Formen an. Performancedaten sind zu Disziplinierungsfaktoren geworden, Benchmarks entwickeln sich zu Repressionsinstrumenten und in Zieldaten fixierte Ergebnisansprüche dominieren Zeit-, Entgelt- und Leistungsanforderungen. Noch 2001 definierte Oskar Negt in seinem Buch »Arbeit und menschliche Würde« Macht in einer überwiegend betrieblich-industriellen Arbeitswelt als die Verfügungsgewalt über Zeit und Raum: »Herrschaftssysteme sind deshalb darum bemüht, möglichst eindeutig Orte und Zeiten festzulegen, die den Bewegungsspielraum des einzelnen Menschen definieren. […] Das Ausmaß, in dem ich also über Raum und Zeit verfüge, ist meine Freiheit und meine Unfreiheit, der substantielle Kern von Freiheit und Unfreiheit.« (Negt 2001, S. 143 ff.) Dieser Konflikt existiert nach wie vor und hat mit Blick auf die Möglichkeiten für Beschäftigte, ihren Arbeitsort zu wählen, an Bedeutung gewonnen.

Hinzu tritt daneben aber heute mehr und mehr ein Herrschaftskonflikt um die Verfügungsgewalt über Daten. Wenn Macht »die Fähigkeit einer Person oder Interessengruppe [bezeichnet], auf das Verhalten und Denken einzelner Personen, sozialer Gruppen oder Bevölkerungsteile einzuwirken« (Wikipedia-Kollektiv 2015a), dann werden Mächtige und nach Macht Strebende versuchen, diese Fähigkeiten auch im digitalen Raum zu erobern oder zu erhalten. Der Zugriff auf Daten spielt dabei eine Schlüsselrolle. Das zeigen die Anstrengungen und Erfolge amerikanischer Datenoligarchen, die ihre Geschäftsmodelle auf dem Sammeln von Daten aufbauen und mit ihrer Wirkmächtigkeit drohen, unsere kulturelle Prägung und unsere sozialen Mechanismen in Frage zu stellen. Die Machtkonflikte um die Daten im Netz haben eben erst begonnen, sie dürften an Intensität weiter zulegen und auch die Arbeitswelt erreichen. Dort werden immer mehr Daten zur Steuerung verwendet. Wer Macht ausüben will, muss über sie verfügen und kann damit Wirkungen in neuer Dimension erzielen. Nicht mehr die sinnliche Wahrnehmung der Vorgesetzten begrenzt die Informationen, die zur Beurteilung von Beschäftigten herangezogen werden können, es ist die Leistungsfähigkeit des Netzes, der Speichersysteme und der Auswertealgorithmen – und die wächst exponentiell. Es geht längst nicht mehr nur um betrieblich erzeugte Daten, sondern um das digitale Abbild von Leistungserbringern in einem Netz, das nichts vergisst. Es geht um Verfügungsgewalt und Kontrolle, um Vergleich und Einfluss durch Informationsvorsprung, um eine Verschiebung der Grenzen zwischen privater und beruflicher Sphäre und darum, mit dem »Imperativ der Transparenz […] einen starken Konformismuszwang« zu erzeugen, der »wie die permanente Videoüberwachung das Gefühl entstehen [lässt], beobachtet zu werden.« (Han 2013, S. 30)

Es geht um uns selbst, weil unsere Persönlichkeitsrechte ebenso wenig wie unser Gesundheitszustand von der Person zu trennen sind. Mit dem Schutz der Persönlichkeitsrechte ist es ohnehin wie mit der eigenen Gesundheit: Erst wenn sie nicht mehr da ist, merken wir, wie wichtig sie ist. Sobald wir aber wieder halbwegs auf dem Damm sind, sind gute Vorsätze für eine gesündere Lebensführung schnell vergessen. Auch bei Datenmissbräuchen währt die Phase, in der nach Prävention gerufen wird, nur kurz. Bei den Herrschaftskonflikten um Daten können Mächtige darauf bauen, dass das Netz mit seinen Mechanismen zwar das Affekthandeln widerständiger Zeitgeister unterstützt und sich vor allem respektlose Kritik rasant verbreiten kann. Die Fixierungen der Aufmerksamkeit wechseln im Netz aber genauso rasant. Ein launiger, anonymer Kommentar kann jedoch nicht die organisierte Einflussnahme ersetzen, und ein aufmerksamkeitsheischender Shitstorm keine parlamentarische, keine tarifliche Initiative oder die betriebliche Normsetzung durch Betriebsvereinbarungen. Herrschaftskonflikte sind nur mit kontinuierlichen politischen Bewegungen und mit konkreter Gestaltungsarbeit wirksam auszutragen.

Schon in herkömmlichen Herrschaftskonflikten um Raum und Zeit ist es mühsam, im Sinne der Beschäftigten erfolgreich zu sein. Es kostet Kraft und braucht Rückhalt bei Beschäftigten, bei aktiven und zahlenden Mitgliedern, um Arbeitgebern Ergebnisse abzutrotzen. Auch Hartnäckigkeit und Stehvermögen sind unabdingbar, um der wirtschaftlichen Verfügungsgewalt wirksam entgegentreten zu können. Das Wichtigste aber ist die Einigkeit der handelnden Akteure über die Gestaltungsziele. Es braucht nicht allein ein »Dagegen«, sondern ein bindendes »Dafür«. Normative Orientierungen und Ziele sind gefragt. Wer sich – wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (vgl. ver.di 2010) – den Werten Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Solidarität verpflichtet weiß, muss sich um die Gestaltung digitaler Technik entlang dieser Vorgaben bemühen. Wer für ein selbstbestimmtes Leben eintritt, darf nicht zulassen, dass informationelle Selbstbestimmung und Persönlichkeitsrechte im Netz unter die Räder geraten. Wer für Gerechtigkeit streitet, muss gegen Chancenungleichheiten im Netz opponieren und darf nicht zulassen, dass nur die Einen im Netz gewinnen und die Anderen darunter leiden.

Das Netz unterminiert ohnehin nicht per se herkömmliche Machtstrukturen. Im Gegenteil, es eröffnet bereits mächtigen Akteuren noch mehr Handlungsmöglichkeiten. Arbeitgeber, die in unserer Wirtschaftsordnung eine umfassende Verfügungsgewalt ausüben, haben es leichter, auch die Verfügungsgewalt über Daten zu okkupieren. Arbeitnehmervertreter, die versuchen, dies allein mit den Mitteln betrieblicher Mitbestimmung einzuschränken, werden zu den Verlierern zählen. Ohne zeitgemäßen gesetzlichen Rahmen werden diese betrieblichen Herrschaftskonflikte um Daten zwar an Schärfe gewinnen, aber nur begrenzt Ergebnisse hervorbringen können, weil in den Betrieben längst nicht alles geregelt werden kann. Die Digitalisierung entgrenzt auch herkömmliche Regelkreise.

Natürlich haben die Gewerkschaften auch längst bemerkt, dass politische Initiativen gefragt sind und Anforderungen an den Gesetzgeber adressiert. Hinsichtlich der Anforderungen an ein Beschäftigungsdatenschutzgesetz reklamieren sie übrigens schon seit 1982, gemeinsam mit den Datenschutzbeauftragten des Bundes und der Länder, einen geeigneten Rechtsrahmen.

Längst ist auch eine Ergänzung gewerkschaftlicher Handlungsweisen erforderlich, Streikposten verlieren schließlich an den Fabriktoren ihre Wirksamkeit in dem Maße, mit dem sich Arbeit aus den Betrieben entfernt (vgl. etwa Lee/Schröder 2003). Die Reichweite des Netzes, die Geschwindigkeit der Informationsverbreitung und die Veränderung der Arbeitsformen zwingen Akteure betrieblicher wie überbetrieblicher Interessenvertretung dazu, im Netz präsent zu sein. Klassische Arbeitskämpfe haben dabei nicht ihre Bedeutung verloren: Die kollektive Verweigerung der Arbeitsleistung mit dem Ziel, dem Arbeitgeber wirtschaftlichen Schaden zuzufügen, ist und bleibt die schärfste Waffe von Arbeitnehmer_innen. Die wird gebraucht im Konflikt um die Verfügungsgewalt über die Daten, vielleicht aber auch neue Konfliktvarianten – etwa »Informationsstreiks« und »Datenfasten«.

Ein Ziel von Gewerkschaften in der digitalen Ära ist Gute Arbeit. Ihr kommt in ihrer doppelten Bedeutung aus der Sicht von Unternehmen wie aus der Perspektive abhängig Erwerbstätiger Leitbildcharakter zu. Unternehmen sind auf gute, effizient hergestellte Arbeitsergebnisse angewiesen, um ihre Produkte und Dienstleistungen erfolgreich vermarkten zu können. Dazu bedarf es motivierter und qualifizierter Beschäftigter, die wiederum gute Arbeitsbedingungen brauchen und ein gutes Arbeitsumfeld. Nach Ergebnissen einer Repräsentativerhebung der »Initiative Neue Qualität der Arbeit« bedeutet Gute Arbeit für Erwerbstätige vor allem, »ein festes, verlässliches Einkommen zu erhalten, unbefristet beschäftigt zu sein, die fachlichen und kreativen Fähigkeiten in die Arbeit einbringen und entwickeln zu können, Anerkennung zu erhalten und soziale Beziehungen zu entwickeln. Positiv wird Arbeit bewertet, wenn ausreichend Ressourcen vorhanden sind, z. B. Entwicklungs-, Qualifizierungs- und Einflussmöglichkeiten und gutes soziales Klima zu den Vorgesetzten und Kolleg_innen.

Eine weitere wichtige Bedingung ist, dass das Anforderungsniveau nicht zu stark als belastend empfunden wird.« (Fuchs 2006, S. 8)

»Gute Arbeit ist eine Arbeit, die Menschen ausfüllt, die sie fordert, die ihrer Tätigkeit einen Sinn gibt. Menschen brauchen Anerkennung, Wertschätzung und Respekt. Sie wollen ernst genommen, informiert, an Planungen und Entscheidungen beteiligt werden. Gute Arbeit fördert Gesundheit und wahrt die Persönlichkeitsrechte. Sie entspricht dem Leistungsvermögen, den Fähigkeiten und den Fertigkeiten der Beschäftigten. Arbeit muss gut entgolten werden, auf die Interessen von Frauen und Männern gleichermaßen ausgerichtet und planbar sein und umfassende Teilhabe ermöglichen.« (ver.di 2010) |

|---|

Diese allgemeinen Elemente einer als positiv wahrgenommenen Arbeit stehen fraglos auch für die Ansprüche einer Mehrheit der im Netz Beschäftigten. Zudem lassen sich angesichts der spezifischen Potenziale und Problemzonen vernetzten Arbeitens darüber hinaus noch weitere Qualitätsmerkmale für gute digitale Arbeit beschreiben. Gute Arbeit im Netz sollte charakterisiert sein durch

•mehr Autonomie von Beschäftigten bei der Wahl von Arbeitsort und Arbeitszeit zugunsten einer verbesserten Work-Life-Balance;

•gesenkte Belastungen und Beanspruchungen, die etwa durch permanente Erreichbarkeit sowie mobile und ergebnisorientierte Arbeitsformen entstehen,

•mehr Achtsamkeit beim Schutz von Gesundheit und Arbeitsvermögen und durch zwingende Mess-, Beurteilungs-, Dialog-, und Mitbestimmungsverfahren zur Arbeitsmenge,

•ebenso wirksame wie zeitgemäße und sanktionsbewehrte Arbeitsschutzvorgaben,

•Möglichkeiten und Mittel, sich Kompetenzen und Qualifikationen anzueignen und sich ständig fort- und weiterbilden zu können,

•transparenten und verständlichen Schutz der Daten und Mechanismen zur Gewährleistung der Persönlichkeitsrechte,

•individuelle und kollektive Zugangs-, Kommunikations- und Teilhaberechte im Netz – besonders dort, wo sich Arbeit aus dem Betrieb ins Internet verlagert hat.

Diese Gestaltungsziele orientieren sich am übergeordneten Leitbild Gute Arbeit. Es geht hier darum, die Chancen, die digitale Technik für eine bessere Arbeitswelt bietet, in größtmöglichem Umfang auszuschöpfen. Sie sollten als Orientierung für Gestaltungs- und Regulierungsinitiativen der Tarifvertrags- und Betriebsparteien wie auch politischer Instanzen dienen. Deren Erfolgsträchtigkeit und Wirksamkeit nimmt zu, wenn sich Beschäftigte an der Entwicklung, Durchsetzung und Anwendung beteiligen. Gewerkschaftliche Politik zur Humanisierung digitaler Arbeit muss beteiligungsorientiert angelegt sein, gerade weil die Arbeitswelt vielschichtiger wird. Sie wird aber auch konfliktbereit und konfliktfähig sein müssen, spricht doch wenig dafür, dass diejenigen, die als Arbeit- und Auftraggeber bis dato den übergroßen Anteil der »Früchte« der digitalen Vernetzung in Form von Flexibilisierungsgewinnen, Kostensenkungen und Machtzuwächsen geerntet haben, ihre Schutzschilde deaktivieren und ihre Vorteile widerstandslos aufgeben werden.