à L.

à Elisa

Evel-se emañ ar bed

A-dreuz hag a-hed.

Kreuz und quer,

so geht’s in der Welt her.

Bretonisches Sprichwort

Die Hexe, die Schildkröte, die Palette des Malers, das Chaos, den Totenkopf. Man musste kein Bretone mit einer von Natur aus ungewöhnlich ausgeprägten Einbildungskraft sein, um sie erkennen zu können. Ebenso wie die Teufelsburg, den Haischlund, die Flasche, den umgedrehten Stiefel, die Bastille oder den Hut Napoleons, die sie bereits gestern gesehen hatten. Den Pilz, den Fuß, den Hasen.

Gestern immerhin auf einem Spaziergang.

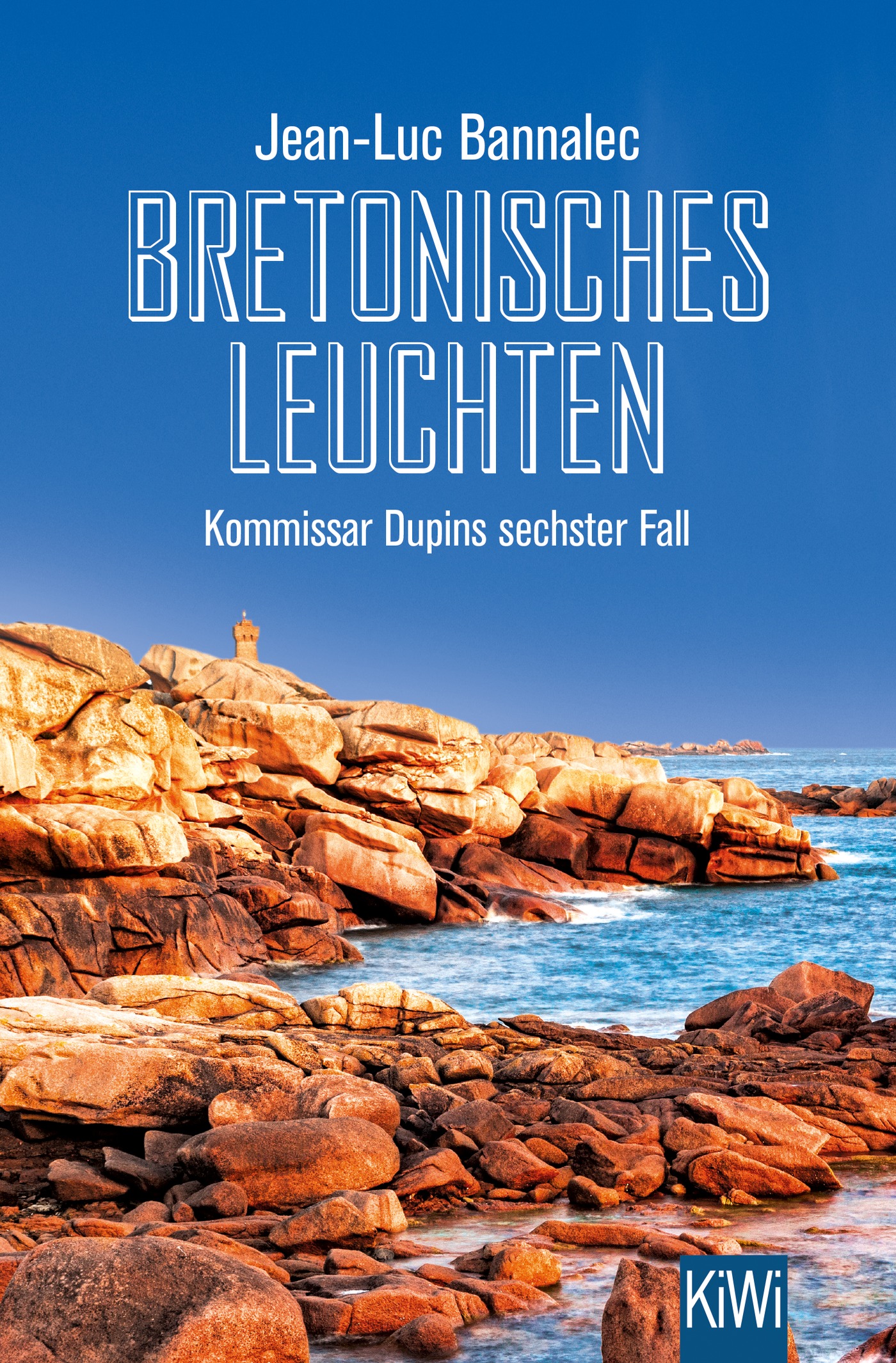

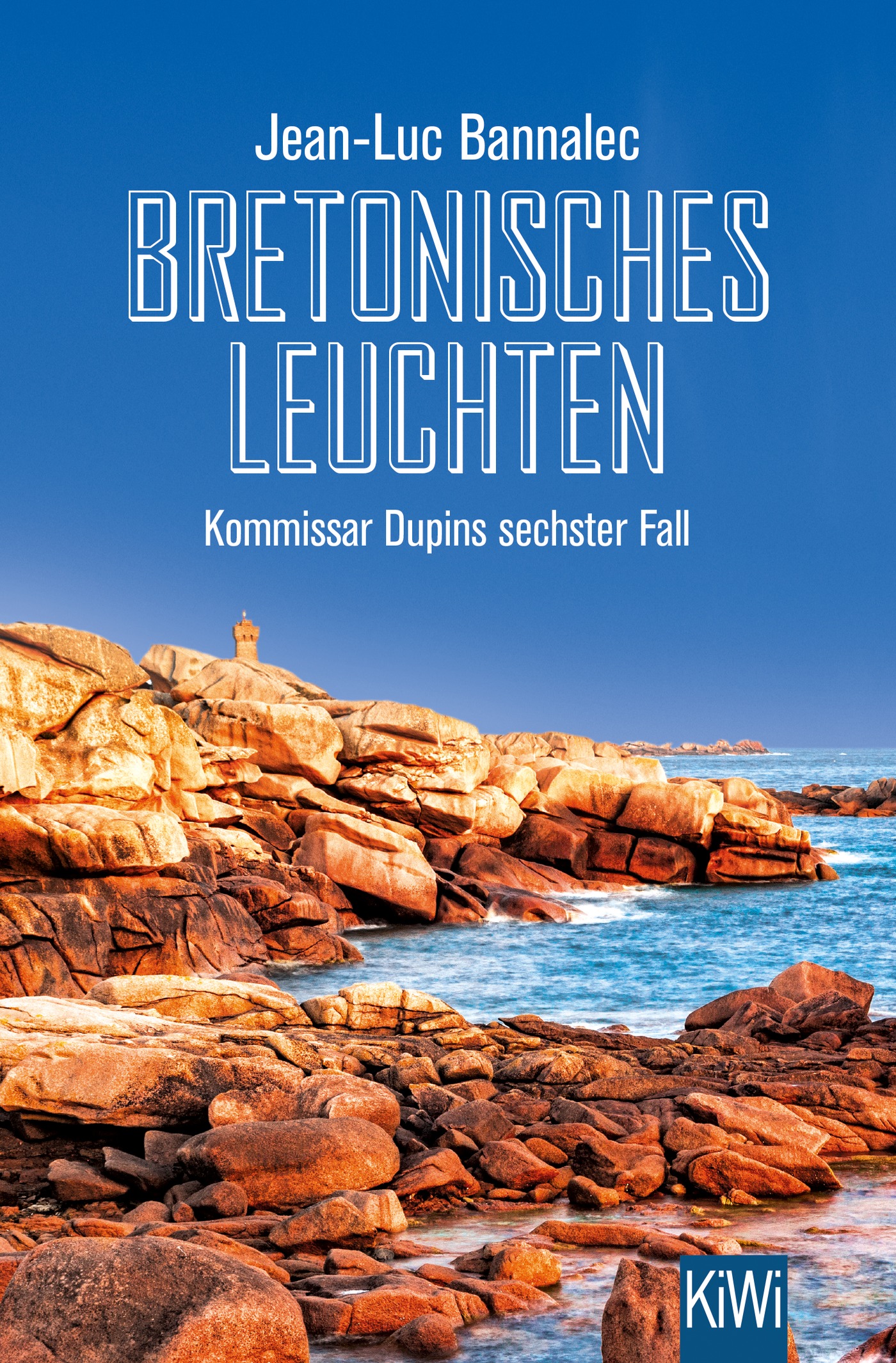

Heute dagegen lagen sie am Strand. Kommissar Georges Dupin und seine Freundin, die Chefkardiologin Claire Lannoy. Und blickten von ihrem Handtuch auf die fantastischen rosa Granitformationen. Später am Nachmittag und vor allem bei Sonnenuntergang würden die Felsen auf übernatürliche Weise zu glimmen und zu glühen beginnen, als wären sie nicht von dieser Welt. Ein Chaos von gewaltigen, kurios geformten Steinen, riesigen Granitbrocken, einzeln oder in wüsten Ansammlungen, die sich zuweilen hoch auftürmten. Überall um sie herum: im Meer, aus dem Wasser ragend, auf den Inselchen direkt vor ihnen, aber auch auf dem Strand sowie hinter ihnen, auf der einsamen Renote-Halbinsel, zu der der großzügige Sandstreifen gehörte, auf dem sie lagen.

An der gesamten Küste zwischen Trébeurden und Paimpol, der weltbekannten »Côte de Granit Rose«, waren die Felsen zu bewundern. Rosengranit war der poetische Name des Gesteins, das den Küstenabschnitt hier im Norden der Bretagne berühmt gemacht hatte. Prominente Nationalsymbole waren daraus geschaffen worden, das Hôtel de Ville in Paris, das große Charles-de-Gaulle-Monument in Colombey-les-deux-Églises, das berühmte »Croix de Lorraine«. Sogar in Los Angeles, Budapest und Sevilla standen Gebäude aus dem legendären Fels. Bereits die Bewohner der Jungsteinzeit hatten imposante Bauwerke aus dem seltenen Tiefengestein geschaffen, das nur an wenigen Orten der Welt so prominent an die Erdoberfläche kam wie hier, im kanadischen Ontario, auf Korsika, in Ägypten und in China.

Es sah aus, als wären die bizarren Steine buchstäblich vom Himmel gefallen. Als wäre ein Schauer von eigentümlichen Meteoriten wild verteilt niedergegangen. Rosa Wunderbrocken, rätselhafte Zeugnisse und Zeichen. Massig waren sie, aber zugleich wirkten sie beinahe schwerelos, schwebend. Als könnte sie der nächste Windstoß forttragen. Eine magische Szenerie – augenblicklich verstand man, warum große Schriftsteller und Maler, darunter viele Freunde Gauguins, verrückt nach diesem Fleckchen Erde gewesen waren.

Seit jeher trugen die Orte der rosa Küste einen extravaganten Wettstreit aus: Wer verfügt über das außergewöhnlichste Stück Fels, die spektakulärsten Formen und Rosatöne?

Auch der Strand, auf dem sie lagen, war eine Sensation. Der Grève de Toul Drez war der nördlichste der zwölf Strände Trégastels, ein »Plage sauvage« in Form einer Sichel, von felsigen Landzungen und skurrilen Steinformationen eingerahmt, im Westen vom Tête de Mort, einem Vorsprung in Form eines Totenkopfes, auf dem wiederum eine der amüsantesten Granitformationen der Gegend zu bewundern war: der Tas de Crêpes, der Crêpes-Haufen, der dem Totenkopf sofort etwas von seinem Schrecken nahm. Die beiden vorgelagerten Inselchen – die Île du Grand Gouffre und Île de Dé – schützten vor allzu tosenden Fluten und bildeten bei Ebbe eine berückende Lagune. Eine Art großes Naturschwimmbecken. Sogar der Sand hier war rosa. Hellrosa und feinkörnig. Nur ganz allmählich fiel der Strand ins Wasser ab. In ein Meer, das nicht bloß durchscheinend war, sondern vollkommen transparent. Ein zartes Türkisgrün zunächst, das in ein strahlendes Türkisblau überging, durch das Rosa des Grundes sondersam verstärkt. Erst weit draußen wurde der Atlantik tiefblau. Dort waren die größeren der sagenumwobenen Sept-Îles zu sehen, fünf Seemeilen betrug die Entfernung zur Küste.

Seit Claire und Dupin vorgestern Abend angekommen waren, herrschte fabelhafter Hochsommer. Tagsüber stetig um die dreißig Grad, dazu ein grandios blauer Himmel. Keine Wolke, kein Dunst. Die Luft war glasklar, was der leichten atlantischen Brise zu verdanken war. Die vorherrschenden Farben ergaben ein exquisites Zusammenspiel: das strahlende Blau des Himmels, das Türkisgrünblau des Meeres und das Rosa des Sandes und der Felsen.

Es war atemberaubend schön. Surreal schön.

»La douceur de vivre«, beschrieb man die Stimmung an leichtfüßigen, unbeschwerten Sommertagen wie diesen, die »milde Süße des Lebens«. Oder wie es auf Bretonisch hieß: »La vie en roz« – das Leben in Rosa.

Für Georges Dupin war es die Hölle.

Sie machten Ferien.

Strandurlaub.

Schlimmer konnte es nicht sein.

»Einfach nur am Strand liegen«, hatte Claire sich erträumt. Keine Verpflichtungen, keine Termine, keine Arbeit. Sie hatte auf einer unbedingten Abmachung bestanden, einem gegenseitigen Schwur: dass sie sich in diesen »paar Tagen« unter keinen Umständen mit irgendwelchen Angelegenheiten des Kommissariats in Concarneau oder der Klinik in Quimper befassen würden. Was immer auch kommen mochte.

»Nur himmlische Ruhe und süßes Nichtstun«, hatte sie glücklich geseufzt.

Tatsächlich ging es gar nicht bloß um ein »paar Tage« – nein, es ging um zwei Wochen. Um volle vierzehn Tage.

Die längsten Ferien, die Dupin in seinem Berufsleben je genommen hatte. Es war in Concarneau zum Stadtgespräch geworden, in der lokalen Ausgabe von Ouest-France war – völlig lächerlich und überflüssig – sogar eine kleine Meldung erschienen: »Georges Dupin in Trégastel: Monsieur le Commissaire macht Ferien!«.

Claire hatte sich ein »altmodisches Seebad« gewünscht, »übersichtlich, verträumt, viel Flair«. Wo man kein Auto brauchte, alles zu Fuß erreichen konnte. Ein »kleines, charmantes Hotel«. Und das Wichtigste: mit einem »echten Ferienrhythmus«. Was für sie bedeutete: lange schlafen – Dupin war begeisterter Frühaufsteher –, spät und lange auf der Terrasse frühstücken – ausgedehntes Frühstücken war gar nicht Dupins Sache –, in luftiger Kleidung zum Strand laufen – Dupin konnte kurze Hosen nicht ausstehen –, auf dem Weg ein paar Sandwiches und Getränke besorgen – hier gab es keine Einwände, dafür umso mehr beim letzten Punkt: es sich auf einem großen, weichen Handtuch bequem machen, um es, abgesehen von kurzen Schwimmausflügen, erst am späten Nachmittag wieder zu verlassen.

Die reine Hölle.

Nichts war Dupin unerträglicher als Müßiggang. Nichts vermochte den Kommissar nervöser zu machen als vorsätzliche Entspannung. Dupin musste in Bewegung sein, sich beschäftigen. Die beständige Aktivität war sein Element, alles andere eine Qual. Selbstverständlich war Claire sich dessen bewusst, sie kannte ihn schließlich lange genug. Und nahm es ernst. Sehr ernst. Sie hatte bei ihrer unglückseligen Urlaubsidee keinesfalls nur an sich gedacht, wie sie betonte, sondern »ganz speziell auch an ihn«. Denn Claire hatte eine – wie Dupin fand – fatale Theorie: dass sein »bedenklicher Tätigkeitszwang« durch seine permanente Aktivität überhaupt erst hervorgebracht werde, insbesondere durch das »ungesunde Übermaß an innerer und äußerer Unruhe in den letzten Jahren« beziehungsweise, so formulierte sie es noch lieber: »durch all diese verrückten Kriminalfälle«. Und dass nun der Punkt erreicht sei, an dem es »kritisch« wurde und er eine »echte Pause« bräuchte. Eine »Radikalkur – einmal ganz raus«! Das Dumme war, dass Dupins Hausarzt, Docteur Garreg, nachdrücklich dieselbe Meinung vertrat. Auch er hatte »prototypische Symptome eines pathogenen Abgespanntseins« bei Dupin ausgemacht: der angeschlagene Magen, die Schlafstörungen, die Koffeinsucht … In Dupins Augen war das alles abstrus. Als dann auch noch Nolwenn, Dupins unersetzliche Assistentin, von einer »unbedingt notwendigen Auszeit« angefangen hatte – bloß, weil Dupin in letzter Zeit womöglich hin und wieder »bärbeißig« reagiert haben mochte –, hatte er keine Chance mehr gehabt. Dass sie alle drei glaubhaft »nur sein Bestes« wollten, machte es nicht leichter. Er hatte kapituliert.

Dann war alles ganz schnell gegangen. Nolwenn und ihr Mann hatten letzten Sommer in Trégastel-Plage Ferien gemacht, in einem »sehr hübschen Hotel«, sie hatten sich sogar ein wenig mit dem Besitzerehepaar angefreundet. Ehe Dupin sich’s versah, war ein Zimmer gebucht. »Double Deluxe«. Mit Meerblick und Balkon.

So hatte das Unglück seinen Lauf genommen und sie – jetzt hier – auf das große fliederfarbene Handtuch gebracht.

Dupin hatte keine Zweifel, dass eine solche »Erholungskur« nur eine Wirkung haben würde: ihn in grässliche innere Zustände zu versetzen. Aber es ging ihm um Claire. Seit Claire die Leitung der Kardiologie in Quimper übernommen hatte, hatte sie quasi durchgearbeitet. Sie war tatsächlich – anders als er – restlos erschöpft. In den letzten Monaten war es nicht selten vorgekommen, dass Claire noch vor dem gemeinsamen Abendessen auf dem Sofa eingeschlafen war. Sie brauchte Ferien. Und ein Strandurlaub dieser Art, leider wusste Dupin das sicher, war für sie genau das Richtige. Seit sie hier angekommen waren, schien sie sich mit jeder Minute mehr zu erholen.

War die Situation auf dem Handtuch am Strand für Georges Dupin bereits prinzipiell ein Albtraum, so traten weitere Umstände hinzu, die alles noch misslicher werden ließen:

Die Sonne brannte so stark, dass man ohne Kappe oder Sonnenhut nicht auskam. Dupin hasste beides. Und besaß weder das eine noch das andere. Also hatte Claire ihm gestern auf dem Weg zum Strand kurzerhand eine dunkelblaue »I love Brittany«-Kappe gekauft, die er grummelnd aufgesetzt hatte. Was man ebenso ununterbrochen brauchte: Sonnencreme. Und auch mit Sonnencreme stand Dupin auf Kriegsfuß. Sie klebte fürchterlich, egal, was auf der Tube stand. Und hatte zur Folge, dass auch der Sand am Körper kleben blieb. Der auf mysteriöse Weise ständig auf Dupins Seite des Handtuchs gelangte. Auf Claires Seite befand sich nie auch nur ein einziges Körnchen. Das Schlimmste an der Sonnencreme aber war: Egal, wie Dupin es anstellte, wie vorsichtig er auch war, irgendwann, sehr rasch zumeist, hatte er die Creme im Auge. In beiden Augen. Was fürchterlich brannte, sodass er nur noch verschwommen sehen konnte und nicht einmal mehr lesen oder das Strandleben beobachten. Und außer Lesen und Beobachten gab es auf dem Handtuch nichts zu tun.

Der einzige Trost war das Abendessen. Das Restaurant des Hotels war vorzüglich, dabei bodenständig, vorwiegend Spezialitäten des Nordens. Schon bei ihrer Ankunft vorgestern Abend hatten sie Heißhunger gehabt – Dupin liebte es, wie hungrig Claire sein konnte – und hatten ein paar Minuten später auf der Terrasse mit atemberaubendem Blick gesessen. Sie hatten Tartelettes de Saint-Jacques gegessen, die Jakobsmuscheln aus der Rade de Brest, eindeutig die feinsten, danach Cardinale-Artischocken mit einer Kräutervinaigrette, eine blasslila Artischockenart der Gegend, mild und etwas süßlich. Auch der Wein war famos gewesen, ein junger Pinot noir aus dem Loire-Tal, den man gekühlt trank, eine neue Vorliebe Dupins an Sommertagen. Er hatte perfekt zum marinierten Salzwiesenlamm mit Cocos de Paimpol gepasst, den weißen zarten Bohnen, die Dupin geradezu verehrte.

So fabelhaft das Essen auch war – der zweite Abend im Restaurant hatte den phänomenalen Eindruck bestätigt –, ein Ferientag bestand leider aus mehr als bloß dem Abendessen. Es ging um die sehr, sehr vielen übrigen Stunden der verbleibenden zwölf Tage.

Dupin war bereits sechs Mal schwimmen gewesen. Noch häufiger war er den Strand abgelaufen, vom einen Ende bis zum anderen. Und wieder zurück.

Bevor er zum Strand gekommen war – Claire war vorgegangen, sie hatte »keine Zeit verschwenden« wollen –, hatte er im Presseladen des beschaulichen Zentrums von Trégastel die Wochenendausgaben der Tageszeitungen gekauft. Und sich dabei Zeit gelassen. Mittlerweile hatte er alle weitgehend durchgelesen. Ouest-France hatte das große »Sommer-Spezial« gestartet, das Thema war: »Wird man als Bretone geboren oder kann man es werden?«. Eines der – heiteren und doch ganz ernsten – bretonischen Lieblingsthemen. Die Antwort war einfach, sympathisch und pathetisch zugleich (und beruhigte Dupin sehr): »Um bretonisch zu sein, braucht man keine Papiere und Dokumente, es bedarf lediglich der Entscheidung, es sein zu wollen!« Im Kern nämlich, so das leidenschaftliche Plädoyer, handelte es sich um eine Haltung, eine innere Einstellung. Gegenüber dem Leben, der Welt, den Menschen und, besonders wichtig, gegenüber sich selbst. Die nächsten vier Wochen würde in der Zeitung nun das amüsante Spiel inszeniert: »Du erkennst, dass du ein Bretone bist, wenn …« Dann folgten untrügliche Zeichen, unhintergehbare Beweise: »… für dich die Aperitifzeit offiziell morgens um elf beginnt und ab dann alles erlaubt ist / du, um Selbstmord zu begehen, in einer überfüllten Bar im tiefsten Finistère herausschreist, dass du aus Paris kommst / du den Ton eines Dudelsacks besser erträgst als andere / dir das Datum 1532 etwas sagt, und zwar nichts Gutes« (das Jahr, an dem die Bretagne von Frankreich »annektiert« wurde).

Claire hatte das Handtuch auf exakt dieselbe Stelle gelegt wie gestern. Womit klar war: Genau dies würde für den Rest der Ferien ihr Terrain sein.

»Ich muss mir die Augen ausspülen«, Dupin verzog das Gesicht, »mit klarem Wasser. Im Hotel.«

Er war bereits aufgestanden.

Etwas Besseres war ihm nicht eingefallen, um das Handtuch noch einmal für eine Weile verlassen zu können. Im Übrigen entsprach es praktischerweise der Wahrheit.

»Dann bring uns jedem doch noch eins dieser Pans bagnats mit.«

»Mache ich.«

Dupin hatte nicht weit vom Hotel einen kleinen Laden entdeckt, dessen Inhaber, Rachid, aus Nizza stammte und der die traditionellen südfranzösischen Fladenbrote mit Thunfisch, Tomaten, Oliven und Mayonnaise zubereitete. Er verkaufte zudem Rosé aus der Provence, den man in einem portablen Kühler mit an den Strand nehmen konnte.

Es war halb vier.

Claire lag dösend auf dem Bauch. Sie trug einen schlichten schwarzen Bikini, der ihr äußerst gut stand. Und einen übergroßen Strohhut, den Dupin nicht unbedingt mochte, er war uralt und stammte von ihrer Großmutter.

»Sonst noch etwas? Ich hole es dir gerne.«

»Nein danke, chéri.«

Dupin streifte sich sein ausgewaschenes blaues Polo über. Seine Jeans. Er schlüpfte in die ramponierten Slipper, die erstaunliche Mengen an Sand enthielten. Auch das war eine Spezialität von ihm. Er schaffte es, in und an allem enorme Mengen Sand zu transportieren. Bis ins Auto, ins Hotelzimmer, sogar, trotz der Dusche, bis ins Bett.

Die nächste Handtuchinsel lag etwa zwanzig Meter entfernt. Eine Familie aus dem Hotel. Drei kleine Kinder. Ein Junge, zwei Mädchen. Sehr fröhlich. Sehr freundlich. Leider mit schrecklichen Eltern. Die unentwegt zeterten. »Bleibt doch mal still sitzen!«; »Krümel nicht mit deinem Sandwich rum«; »Wir wollen einmal im Jahr unsere Ruhe haben« … Das ewige Herumnörgeln der Eltern wehte bis zu ihnen herüber. Es war entsetzlich. Beim Frühstück heute waren sie in ihrer unverschämten Lautstärke nur von einem Pärchen überboten worden – er Anfang fünfzig, schätzte Dupin, sie Anfang, Mitte dreißig, eine Wasserstoffblondine –, das sich die ganze Zeit über heftig gestritten hatte.

So war es – das heitere Hotelleben.

»Bis gleich, Claire.«

»Bleib nicht zu lang«, Claire drehte sich um und griff zu ihrem Buch.

Dupin machte einen großen Bogen um die Familie.

Es war nicht weit bis zum Hotel. Ein schmaler Weg am Meer entlang, an den Seiten hell schimmerndes Dünengras, ein Panoramablick auf die Atlantik-Granit-Landschaften.

Das Hotel – L’Île Rose – thronte auf einem flachen Hügel direkt am Meer, zwischen gewaltigen rosa Granitbrocken, die es in fast alle Richtungen abschirmten und aus deren Gewirr hier und dort mächtige windschiefe Pinien hervorstachen. Der Hauptzugang befand sich am Ende der Uferpromenade über dem Plage Coz Pors. Die grob asphaltierte Promenade führte bis zu einem kleinen öffentlichen Parkplatz, von dem die Hoteleinfahrt abging. Hier standen auch die vier schmalen, strahlend weiß gestrichenen Holzhäuschen, an denen man die Bootstickets zu den Sept-Îles kaufen konnte. Was Dupin theoretisch gern getan hätte, wäre sein Widerwille gegen Bootsfahrten nicht unüberwindlich gewesen. Auf den Sept-Îles nämlich lebte der »kleine Pinguin«. Zwar waren die »kleinen Pinguine«, wie Dupin gelernt hatte, keine echten Pinguine, sondern Alkenvögel, dennoch. Sie sahen aus wie Pinguine und bewegten sich auch so. Dupins innige Liebe zu Pinguinen reichte allemal, die »kleinen Pinguine« darin großzügig einzuschließen, auch wenn sie für ihn selbst auf den nahen Sieben Inseln unerreichbar fern blieben.

Dupin war im Garten des L’Île Rose angekommen, in den sich Claire bei ihrer Ankunft auf Anhieb verliebt hatte, vor allem wegen zwei prächtigen Hortensieninseln in kräftigen Blauvioletttönen. Inmitten des Granits hatten die Besitzer des Hotels ein kleines botanisches Paradies angelegt. Liebevoll, aber nicht penibel gepflegter Rasen, drei windzerzauste Palmen mit dicken Stämmen, majestätische Eukalypten, buschige Kamelien, Rhododendren, Agaven, duftender Lavendel, riesige Salbei-, Thymian-, Rosmarin- und Minzbüsche, wild durcheinander. Der Höhepunkt war ein alter, verwachsener Olivenbaum. Richtung Meer gaben die mächtigen Steinblöcke und die üppige Vegetation einen grandiosen Blick frei.

Das alte Haus stammte aus dem 19. Jahrhundert – hellgrau getüncht, an den Kanten unter den Fenstern der obligatorische Granit –, eines der privilegierten Häuser nah am Meer, wie sie vereinzelt und erhaben am gesamten Küstenabschnitt zu bewundern waren. Eine verwunschene Villa, mit Fingerspitzengefühl restauriert, geschmackvoll, aber schlicht, in hellen Tönen. In den Zimmern einfache, hübsche Naturholzmöbel, bunte Stoffe. Und, für Dupin das Entscheidende: eine handliche Espressomaschine. Ein Refugium aus der Zeit – wie der gesamte Ortskern des kleinen Seebades –, in der die Sommerfrische erfunden worden war.

Dupin hatte den Garten durchquert und steuerte auf die steilen Steintreppen vor der Eingangstür zu.

»Haben Sie schon gehört, Monsieur le Commissaire?«

Rosmin Bellet, der Besitzer des L’Île Rose – eine gemütliche, rundliche Erscheinung –, war hinter einer der Palmen aufgetaucht. Ein sympathischer Mensch, eigentlich. Dupin war er etwas zu redselig, es war offensichtlich, dass Bellet es liebte, Gäste zu beherbergen. Auf eine sehr persönliche Weise.

Dupin war widerwillig stehen geblieben, seine Augen brannten immer noch von der Sonnencreme. Er verspürte keine Lust auf Konversation.

»Nein«, Dupin klang ungewollt mürrisch. »Ich meine – was soll ich gehört haben?«

»Die Statue der heiligen Anne wurde vorgestern aus der Chapelle Sainte-Anne gestohlen. Man hat noch keine Ahnung, wer es war und wie es passiert ist.«

Dupin massierte sich die Schläfe.

»Ich denke, Ihre Gendarmerie wird sich darum kümmern.«

»Ja, Alan und Inès«, Monsieur Bellet lächelte, »ja, das werden sie …«

So hießen die örtlichen Gendarmen, vermutete Dupin.

Zwei dicke Hummeln – im Garten wimmelte es von Bienen und Hummeln – flogen tief brummend gefährlich nah an Dupins Nase vorbei.

»Die Figur ist sehr alt«, so schnell gab Monsieur Bellet sich nicht geschlagen.

»Immerhin«, murmelte Dupin. Es war ihm gleichgültig. Er würde sich nicht damit beschäftigen. Nicht mit abhandengekommenen sehr alten Gegenständen, zudem auch noch aus Kirchen. Genau darum war es in seinem letzten großen Fall gegangen, der ihm bis heute sonderbar nachhing. Wie ein dunkler mysteriöser Schatten. So viel war ungelöst geblieben.

»Und letzte Woche Mittwoch wurde in das Gustave-Eiffel-Haus eingebrochen«, machte Bellet hartnäckig weiter.

Dupin zuckte mit den Achseln.

»Der Architekt des Eiffelturms hat sich hier 1903 ein Haus gebaut. Im schottischen Stil. Es steht zum Verkauf. – Mit eineinhalb Hektar Land!«

Bellet klang, als wollte er die Immobilie eigenhändig verkaufen.

»Man hat auf drei Seiten das Meer. Das Haus ist allen Winden ausgesetzt. Deswegen heißt es Ker Avel. Ganz in der Nähe von Napoleons Hut. Albert, Eiffels Sohn, hat zwischen den Granitblöcken ein Labyrinth angelegt.«

»Sehr schön.« Dupin machte Anstalten, sich wieder in Bewegung zu setzen.

»Gustave Eiffel hat 1906 eine Reihe von für die damalige Zeit revolutionären Apparaten zur Erfassung des Wetters an seinem Haus installieren lassen. Die Meteorologie verdankt ihm eine Reihe bedeutender Erkenntnisse. – Übrigens«, Monsieur Bellet hob die Stimme, »das Eiffel-Haus war abgeschlossen!«

»Meine – Frau. Sie wartet auf ihr – Pan bagnat.«

Seit sie vorgestern angekommen waren, sprachen Monsieur und Madame Bellet konsequent nur von »Ihrer Frau« und »Ihrem Mann«, zunächst hatten Dupin und Claire sie ein paarmal korrigiert, es dann aber aufgegeben.

Bellet nickte und redete weiter:

»Wissen Sie, dass Napoleons Hut eine entscheidende historische Rolle gespielt hat?«

Eine rhetorische Frage. »Befindet sich Napoleons Hut immer noch in Perros-Guirec? lautete der Code, der am 3. April 1943 um achtzehn Uhr von der BBC an die französischen Widerstandskämpfer gesendet wurde. Es war das Signal, dass der Kampf beginnt! Von de Gaulle selbst befehligt!«

Ein pathetischer Tonfall. Auch wenn Dupin keine Lust auf dieses Gespräch hatte, fand er Bellets Pathos angemessen. Da war es wirklich um etwas gegangen.

»Seltsamerweise scheint im Eiffel-Haus gar nichts zu fehlen. – Das Haus ist ohnehin fast leer. Nur noch ein paar alte Möbel. Aber ohne jeden Wert. Ich frage mich wirklich, wer bricht denn in ein solches Haus ein, Monsieur le Commissaire?«

Dupin nahm die Stufen bis zur angelehnten Eingangstür des Hotels.

»Hier passiert ja sonst nicht viel«, ertönte es in seinem Rücken, Dupin zögerte und drehte sich dann noch einmal um. »Außer natürlich vor sieben Jahren, das sollten Sie unbedingt wissen, da wurde in einem unserer Steinbrüche eine Tote gefunden. Eine Angestellte des Steinbruch-Unternehmens, die in der Verwaltung arbeitete. Sie ist fünfzig Meter hinuntergestürzt und auf dem rosa Granit zerschmettert. Wahrscheinlich nicht freiwillig. Bis heute ist unklar, ob es ein Unfall oder Mord war. Es wurde intensiv ermittelt, ohne Ergebnis. – Ein dunkles Rätsel. Wir nennen sie die ›rosa Tote‹.«

Bellet hatte die buschigen Augenbrauen theatralisch hochgezogen, was tiefe Falten auf seiner Stirn verursachte. Er besaß einen erstaunlich gleichmäßig runden Kopf – in perfekter Harmonie zur runden Gesamterscheinung – mit sehr kurzem hellgrauem Haar.

»Ich muss mich beeilen, Monsieur Bellet.« Nun wurde es wirklich Zeit!

»Der letzte Mordfall in Trégastel selbst liegt siebenunddreißig Jahre zurück«, Monsieur Bellet zog offenbar eine Art lokales kriminalistisches Fazit, »ebenfalls ungelöst. Auch eine Frau. Eine Bäckereiverkäuferin. Sie wurde nach einem unserer traditionellen Fest-Noz, dem gouel an hañv, erwürgt aufgefunden. Nur zweiundzwanzig Jahre alt. – Bei uns heißt sie die ›Blasse‹.«

»Verstehe.«

»Dieses Jahr feiern wir übrigens das vierzigste Jubiläum unseres äußerst ausgelassenen Festes. Organisiert vom ALCT, der Association de loisirs et culture de Trégastel. Nächsten Samstag, ein Muss. Es gibt Crêpes mit exzellentem Biogemüse der Region, lokale Biere und Cidre. Aber auch Wein und alles andere. Für den musikalischen Genuss sorgen TiTom, Dom Jo und die Frères Guichen. Sie müssen unbedingt vorbeikommen. Ihrer Frau wird das gefallen.«

Dupin öffnete energisch die Tür.

»Dann bis später, Monsieur le Commissaire«, Bellet lächelte überaus freundlich.

Dupin murmelte einen letzten Abschiedsgruß und verschwand eilig.

In dem alten Haus war es angenehm kühl. Am Ende des schmalen Flures befanden sich die Treppen, links der kleine Salon mit drei gemütlichen, dick gepolsterten Sofas, auf antiken Tischchen Stapel zerlesener Bücher. In einer Ecke ein Sekretär mit einem Computer. Der Salon ging in das kleine Restaurant über, an dessen Ende man auf die außergewöhnliche Terrasse trat. Direkt rechter Hand hinter der Eingangstür lag die Rezeption, daneben die Küche.

Die steilen Treppen zu ihrem Zimmer im dritten Stock waren jedes Mal eine kleine Kletterpartie. Dupin betrat das Zimmer. Großzügig für französische Hotelverhältnisse. Auch hier die schlichten hellen Naturholzmöbel. Eine Chaiselongue, auf der man sich ganz ausstrecken konnte. Das Beste aber war der Balkon. Dort hatten zwei gemütliche Liegen und ein Tischchen Platz, die eine Liege in Verveinegrün, die andere in Paprikarot. Dazwischen ein großer Sonnenschirm. In Honiggelb. Claire war begeistert von der Farbkombination.

Dupin ging ins Bad, um sich die Augen auszuspülen. Anschließend machte er sich einen Espresso und setzte sich auf den Balkon.

Er trank den Kaffee in kleinen Schlucken. Sein Blick verlor sich am dunkelblauen Horizont.

Mit einem Mal brach ein ohrenbetäubender Lärm los. Hohe, durchdringende Töne, die sich allmählich in tiefe, dumpfe verwandelten und verebbten. Um dann wieder gellend laut von Neuem loszubrechen. Begleitet von einem sonoren Motorbrummen.

Dupin brauchte einen Moment, ehe er sie zuzuordnen vermochte.

Traktoren. Es waren Hupen von Traktoren. Nicht eine Hupe, nicht zwei, es musste ein Dutzend sein. Der Lärm kam von links, vermutlich von der Straße direkt hinter dem Hauptstrand, die zum kleinen Parkplatz und zur Einfahrt des Hotels führte.

Dupin stand auf und beugte sich bedenklich weit über das Balkongeländer.

Die Straße war von hier aus nicht zu sehen. Vermutlich handelte es sich um eine Protestaktion von Landwirten, auch wenn in der Zeitung nichts davon gestanden hatte. Solche Proteste gab es in den letzten Jahren im Norden der Bretagne immer häufiger.

Dupin ging wieder ins Zimmer und fingerte in der Hosentasche nach seinem Handy. Auch sie voller Sand. Nolwenn hatte ihm – auch wenn das Telefon ohnehin schon ein »Outdoor-Modell« war – eine neue Schutzhülle besorgt; »Defender« lautete der Name der »unzerstörbaren« und dennoch erstaunlich dünnen Hülle, Militärstandard. »Genau das Richtige für Sie und den Strand«, hatte Nolwenn gesagt.

Er drückte die letzte der gewählten Nummern.

Es klingelte viele Male.

»Monsieur le Commissaire!« Ein äußerst strenger Tonfall.

»Ich wollte nur wissen, ob alles in Ordnung ist.«

»Das ist der fünfte Anruf seit vorgestern Abend, Monsieur le Commissaire. Der fünfte.«

Nolwenn war hörbar pikiert.

»Und selbst wenn in der Zwischenzeit etwas passiert wäre – in den nächsten zwei Wochen wäre es«, der Tonfall war sogar noch rabiater als der Inhalt ihrer Sätze, »unter keinen Umständen Ihre Angelegenheit.«

»Ich wollte ja nur sichergehen.« Eine jämmerliche Antwort.

»Da sehen Sie, wie es um Sie steht! Seien Sie ehrlich, Sie sind so weit, dass Sie sich förmlich wünschen, es würde etwas passieren! Ein hübscher vertrackter Fall. Ein feiner, extravaganter Mord. Am Ende werden Sie sich in einer Art Fieberwahn noch einen Fall ausdenken!«, Nolwenn gab sich keine Mühe, ihren Unmut zurückzuhalten. »Aber das ist völlig normal, so ist es immer in den ersten Tagen«, jetzt klang sie wie ein routinierter Therapeut, »Docteur Garreg hat es vorausgesagt. Sobald Sie Ihrer ›pathologischen Hyperaktivität‹ nicht nachkommen können, werden regelrechte Entzugserscheinungen auftreten. Auch körperliche. – Aber Docteur Garreg hat auch gesagt, dass wir hart bleiben müssen.«

Es war zutiefst absurd. Diese ganze idiotische Idee mit der Zwangsruhe. Natürlich ging es ihm nicht gut, wie auch? Aber das hatte nicht das Mindeste mit den aberwitzigen Hypothesen von Claire, Nolwenn und Docteur Garreg zu tun. Es regte sich ja auch niemand darüber auf, dass ein Konzertpianist nervös und unleidlich wurde, wenn er nicht spielen konnte. Niemand würde daran Anstoß nehmen! Im Gegenteil. Niemand würde von »Abhängigkeit« sprechen, alle bloß bewundernd von seiner »unbedingten Passion«! Dupin hatte einmal gelesen, dass einem berühmten Pianisten sein gewaltiger Flügel mit unfasslichem Aufwand hinterhertransportiert wurde, egal wo er sich befand. Warum sollte es bei seiner Profession anders sein? Durfte er sie nicht lieben? Durfte er nicht nervös und unglücklich werden, wenn er ihr nicht nachgehen konnte?

»Und«, Nolwenns Stimme machte erneut klar, wie ernst es ihr war, »genau das werden wir tun: hart bleiben.«

Wunderbare Aussichten.

»Wir wollen, dass Sie sich erholen! – Ich lege jetzt auf.«

Mit einem tiefen Seufzer verfrachtete Dupin das Handy zurück in die sandige Hosentasche.

Einen Augenblick später trat er aus dem Hotel.

Monsieur Bellet zupfte gerade an einem riesigen Salbeibusch herum. Dupin war sich nicht sicher, ob Bellet ihn bemerkt hatte.

Er zögerte, dann ging er auf ihn zu.

»Diese Statue, die da gestohlen wurde«, Dupin hielt kurz inne – er sollte diese Frage aus vielerlei Gründen nicht stellen und fuhr dann doch fort –, »war sie wertvoll?«

Auf Bellets Gesicht zeigte sich ein zufriedener Ausdruck.

»Trotz ihres Alters besitzt sie keinen bedeutenden materiellen Wert«, er lächelte, »sie ist nicht aus Gold oder so.« Dupin verstand die Anspielung auf seinen letzten Fall. »Sie ist bloß aus bemaltem Holz. Aber doch von ideellem Wert. Es ist nicht in Ordnung«, Bellet machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl, »dass es nicht mal die kleinste Zeitungsmeldung darüber gegeben hat. Auch über den Einbruch ins Eiffel-Haus nicht.«

»Ein ideeller Wert ist doch durchaus bemerkenswert.«

Dupin hatte selbst keine Ahnung, was er damit sagen wollte.

»Vorne an der Rezeption liegt eine Broschüre über die Kirche, darin finden Sie auch ein Foto und …«

»Danke, Monsieur Bellet.«

»Wissen Sie, was wirklich merkwürdig ist?«

Dupin blieb stumm.

»Die Kapelle Sainte-Anne hat im Vergleich zur Kirche Sainte-Anne direkt hier drüben«, Bellet machte eine vage Geste mit dem Kopf, »keinerlei Bedeutung. Ich meine kunsthistorisch. Auch ihre Figuren nicht. Die Kirche Sainte-Anne hingegen stammt aus dem 12. Jahrhundert, eine romanische Kirche, die später gotisch ausgebaut wurde. Sensationell. Dort gibt es viel Wertvolles. Aber nicht in der Kapelle.«

»Ich«, Dupin brach ab. Er atmete tief ein und aus. »Ich glaube, ich muss los.«

»Erschrecken Sie nicht, wenn die Traktoren nachher noch mal Lärm machen«, Monsieur Bellet wandte sich wieder dem Salbeibusch zu. »Die Landwirte versammeln sich auf der Promenade. Sie protestieren gegen das Preisdumping der großen Supermarktketten«, er machte eine effektvolle Pause, »vollkommen zu Recht! – Sie haben heute Mittag vor den Privathäusern der regionalen Abgeordneten Schilder mit der Aufschrift Zu verkaufen aufgestellt. – In den nächsten Tagen werden noch einige andere Aktionen folgen.«

Die bretonischen – überhaupt die französischen – Bauern waren traditionell nicht zimperlich. Sie waren schon in der Revolution eine äußerst schlagkräftige Macht gewesen.

Bellet blickte von seinem Salbeibusch auf. »Hier im Norden sprechen alle schon vom ›Sommer der Krise‹. Die Milch, das Fleisch. Dieser Irrsinn mit den niedrigen Preisen muss ein Ende haben!« Es hörte sich an, als würde gleich eine längere Tirade folgen.

Dupin war nicht in der Stimmung – auch wenn Monsieur Bellet ohne Zweifel mit allem recht hatte. Und er selbst schuld war, er war es schließlich gewesen, der diese Konversation begonnen hatte.

»Der Norden der Bretagne lebt von der Landwirtschaft. Alter Vulkanboden, fruchtbare schlickhaltige Erde, der Golfstrom«, Bellet reckte stolz das Kinn. »Zum Beispiel die berühmten Cocos de Paimpol: kleine weiße Perlen in wunderschön rötlich marmorierter Schale! Seit 1998 führen sie sogar das Siegel Appellation d’origine contrôlée! Als erste Bohne Frankreichs!«

Dupin konnte nicht anders, als verklärt zu nicken. Nicht nur er, die ganze Bretagne war verrückt nach diesen Bohnen. Die neue Ernte wurde jedes Jahr sehnsüchtig erwartet.

Bellet schmunzelte. »Was Sie unbedingt auch probieren müssen: die petits violets, eine der drei Artischockenspezialitäten von hier, kleiner, länglicher als die plattnasigen Camus-Artischocken. Nicht zu vergessen: der blütenweiße Blumenkohl, die einzigartigen Kartoffel- und Tomatensorten, die Sandmöhren, der würzige Lauch, die rosa Roscoff-Zwiebeln … Und dann unsere besonderen Schweine, vor allem die aus Saint-Brieuc, die mit Leinsamen gefüttert werden! Die Eintöpfe, Würste, Pâtés …«

»Werden wir probieren, Monsieur Bellet. Alles.«

Genau das hatten sie vor.

Dupin wandte sich entschieden zum Gehen.

»Weiterhin viel Spaß am Strand.«

Monsieur Bellet meinte es nicht ironisch.

Dupin ging an dem blauen Hortensienfeld vorbei und verließ den Garten.

Wieder nestelte er sein Handy hervor.

Seit ein paar Wochen war er mit einer – musste man sagen: gewichtigen – Sache beschäftigt. Die ihm bereits im ganzen letzten Jahr durch den Kopf gegangen war. Ein paar Dinge waren noch zu klären. Dann würde er Claire fragen.