Buch

Ein etwas verschroben wirkender Engländer von fast siebzig Jahren bestimmt 1780 mit Hilfe von Bleikugeln, Seilzügen und Balken das Gewicht der Erde: Henry Cavendish kommt nach tausenden Messtunden zu einem verblüffend genauen Ergebnis. Ein junger Schiffsarzt stellt um 1840 Beobachtungen zur Temperatur von Wellenspitzen an und entdeckt dabei eines der wichtigsten physikalischen Gesetze: Robert von Mayer findet jedoch kein Gehör und landet im Irrenhaus. Ein genialer junger Physiker aus Deutschland gerät in die Säuberungsmaschinerie Stalins: Die dreijährige Einzelhaft überlebt Friedrich Houtermans, indem er allein im Kopf eine geniale Beweisführung über das Verhalten von Primzahlen anstellt, weil Papier und Stifte verboten sind. Richard von Schirach erzählt unbekannte, kuriose, erschütternde Geschichten von den Menschen hinter weltverändernden Entdeckungen – von ihrer fast kindlichen Glückseligkeit, ihrer tiefen Ehrfurcht vor der Schönheit der Schöpfung und ihrer manchmal verrückt anmutenden Kühnheit.

Autor

Richard von Schirach, geboren 1942, promovierter Sinologe, hat den internationalen Bestseller »Ich war Kaiser von China« (1987) von Pu Yi übersetzt, den Bertolucci unter dem Titel »Der letzte Kaiser« verfilmte. In seiner eigenen Autobiografie »Der Schatten meines Vaters« (2005) setzte er sich mit Baldur von Schirach auseinander. In »Die Nacht der Physiker« (2012) erzählt er von den verhinderten Vätern der deutschen Atombombe.

Richard von Schirach

Der Mann, der die Erde wog

Geschichten von Menschen, deren Entdeckungen die Welt veränderten

C. Bertelsmann

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

1. Auflage

© 2017 by C. Bertelsmann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München

Bildredaktion: Annette Mayer

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN 978-3-641-16058-6

V001

www.cbertelsmann.de

Inhalt

Das Schönste, das wir erleben können, ist das Geheimnisvolle – Vorwort

Henry Cavendish und das Maß der Dinge

Nichts kommt von nichts – Julius Robert von Mayer

Vom Tarantellatanz zum Atom – Robert Brown

Robert Bunsen und Gustav Kirchhoff entziffern den Barcode der Sonne

Der Herr mit dem blauen Köfferchen – Max Planck

Albert Abraham Michelson – der delikate Revolutionär

Nernst, Lindemann, Tizard und die Bombenkontroverse

Magischer Ort wilden Denkens – die Villa Born im Göttingen der 20er-Jahre

Houtermans’ Vermächtnis

Lew Landau – Feuerkopf mit überbordender Energie und genialem Übermut

Der Bombenbauer als junger Mann – Robert Oppenheimer

Dank

Literaturverzeichnis

Register

Bildnachweis

Meinen Geschwistern

Angelika und Klaus

Ich weiß zwar nicht,

was die Welt von mir hält,

aber ich selbst komme mir vor

wie ein Kind,

das am Gestade spielt

und sich damit vergnügt,

dann und wann

einen glatteren Kiesel

oder eine hübschere Muschel

als sonst zu finden,

während der große Ozean der Wahrheit

unentdeckt vor mir liegt.

Isaac Newton

Newton, vergib mir …

Albert Einstein

Die Wirklichkeit ist eben …

nur ein ganz spezieller,

schmaler Ausschnitt

aus dem unermesslichen Bereich dessen,

was die Gedanken zu umspannen vermögen.

Max Planck

Die drei Hauptsätze der Thermodynamik

1. Hauptsatz:

Energie kann weder erzeugt noch vernichtet, sondern nur in verschiedene Arten umgewandelt werden.

2. Hauptsatz:

Energie ist nicht in beliebigem Maße in andere Arten umwandelbar.

3. Hauptsatz:

Der absolute Nullpunkt der Temperatur ist unerreichbar.

Das Schönste, das wir erleben können, ist das Geheimnisvolle – Vorwort

»Hofrat Prof. Dr. Boltzmann, der zum Sommeraufenthalt mit seiner Tochter in Duino weilte, wurde gestern als Leiche in seinem Hotelzimmer aufgefunden. Er hatte sich mit einem kurzen Strick am Fensterkreuz erhängt. Seine Tochter war die erste, die den Selbstmord entdeckte.«

So lautete die Nachricht, die in der Wiener Zeitung Die Zeit die Tragödie bekannt machte. Für die eigene Familie kam dieser Schritt ebenso unerwartet wie für den Wiener Kaffeehausleser.

1 Duino: Sehnsuchtsort berühmter Dichter und Schicksalsort des Physikers Ludwig Boltzmann.

Der weltbekannte Physiker, hundertfach geehrt und selbst von seinen wissenschaftlichen Feinden gewürdigt, hatte seiner Frau lange schon versprochen, ein paar gemeinsame Ferientage an der Adria zu verbringen. Das Paar verband eine überaus glückliche Beziehung; ihren Briefwechsel kann man nicht ohne Rührung, ja Ergriffenheit lesen. Die Atmosphäre ist gelöst bei diesem spätsommerlichen Badeaufenthalt. Als er stirbt, sind seine Frau Henriette und die jüngste Tochter Elsa schon zum Schwimmen vorausgegangen und warten darauf, dass Boltzmann nachkommt. Die Mutter schickt schließlich die 15-jährige Elsa zum Hotel zurück, um nach dem Rechten zu sehen. Der Anblick des Vaters am Kreuz bleibt ihr nicht erspart. Sie wird niemals ein Wort darüber verlieren.

2 Ludwig Boltzmann mit seiner Frau Henriette und den Kindern um 1890; die jüngste Tochter Elsa fand als 15-Jährige den toten Vater.

Der Mann, der sich riskiert

Boltzmann ist der streitbare Prophet, der sein Leben lang gegen eine Phalanx von Widersachern und Zweiflern für die Anerkennung des »Atoms« kämpft. Dabei tritt er seinen Gegnern oft als Einzelkämpfer gegenüber; und er kann wüten wie ein Stier, wenn es um die Realität des Atoms geht. 2000 Jahre lang hat die unselige »Vier-Elemente«-Lehre von Empedokles und Aristoteles das abendländische Denken behindert. Statt Demokrits »Atomtheorie« galt die Doktrin, dass sich alles Geschaffene aus den vier Elementen Feuer, Wasser, Luft und Erde zusammensetzt. Erst ein Quäker aus Cumberland formuliert 1808 die erste brauchbare Atomtheorie. Dieser 1766 geborene John Dalton stirbt im selben Jahr, in dem Boltzmann geboren wird.

Sich gegen die Autorität von Aristoteles durchzusetzen, bedurfte in der Tat kämpferischen Muts. Für Boltzmann ist Wissenschaft die Suche nach Wahrheit. Unermüdlich und unbeirrt kämpft er für das Verständnis der atomaren Struktur der Materie und bereitet der zukünftigen Physik das Feld. Das gelobte Land aber wird er nicht mehr betreten können.

Der Kämpfer für die Wissenschaft hat noch ein weiteres großes Lebensthema verfolgt, die Entropie. Max Planck hat Boltzmanns Erkenntnisse in die legendäre »Entropiegleichung« gefasst, die im Marmorsockel seines Grabmals eingemeißelt ist. Plancks universell gültige »Wirkungskonstante h« wäre ohne die »Boltzmannkonstante« k nicht denkbar.

Als Lehrer ist Boltzmann mitreißend und leidenschaftlich. Seine junge Studentin Lise Meitner, die nach seinem Tod nach Berlin kommt, ist anfangs sehr ernüchtert, als sie die Vorlesungen Plancks besucht. Sie braucht einige Zeit, bis sie dessen stille Qualitäten zu schätzen lernt.

In den letzten zwei Lebensjahrzehnten treibt den fünffachen Vater ein unwiderstehlicher Drang nach Veränderung um. Jeder neue Ort scheint wie ein neuer Versuch, endlich Glück und Ruhe zu finden. Wien, Graz, München, Leipzig und wieder Wien sind die Stationen der Jahre 1890 bis 1902. Sein Verhalten beim Ruf nach Berlin 1888 stellt seine unstete innere Verfassung auf eine beunruhigende Weise bloß. Da geht es immerhin um den bedeutendsten Lehrstuhl für Physik, der zu vergeben ist. Boltzmann schickt seine schriftliche Zusage nach Berlin, dann hetzt er ein Telegramm an das Ministerium hinterher, auf keinen Fall die abgesandte Post zu öffnen. Einen Tag später erreicht ein weiteres Telegramm Berlin, dass die Post nun doch geöffnet werden dürfe. Den Berlinern reißt jedenfalls der Geduldsfaden, und man entscheidet sich für die zweite Wahl. So wird Max Planck schließlich der Nachfolger von Gustav Kirchhoff.

Boltzmann ist dabei von immensem Fleiß, seine Veröffentlichungsliste zählt mehr als 139 Arbeiten, dazu kommen Vorträge, Kongresse, nicht zu reden von seinen vielseitigen »Populären Schriften«. Doch Boltzmann übernimmt sich, kennt kein Maß. Als sich sein wissenschaftlicher Gegner und persönlicher Freund Ernst Mach 1901 zurückzieht, springt Boltzmann für ihn ein und trägt neben seinen Vorlesungen auch noch dessen Kolleg über die Philosophie der Natur und Methodologie der Naturwissenschaften vor. Doch nach den ersten Vorlesungen muss er diese zusätzliche Belastung aufgeben. Das verstärkt wiederum die schwarzen Ängste, die ihn umkrallen. Er fürchtet den Verlust seiner beruflichen Existenz.

Trotz seiner schlechten körperlichen Verfassung und seines von depressiven Episoden umschatteten seelischen Zustands überquert er in den folgenden Jahren noch zweimal den Atlantik, um in den Semesterferien Lehrveranstaltungen in den Vereinigten Staaten abzuhalten. Er mutet sich mehr zu, als Körper und Geist ertragen können. Bei einer Vorlesung an der University of California in Berkeley erlebt Boltzmann plötzlich eine Blockade, und von einer Stunde auf die andere wird er handlungsunfähig. Im Krankenhaus wird nach eingehender Untersuchung »Neurasthenie« diagnostiziert. Unter diesem Modewort versteht man eine allgemeine Nervenschwäche.

3 Der streitbare Boltzmann kämpfte zeitlebens für die Idee einer atomaren Struktur von Materie und gilt damit als Vordenker der revolutionären neuen Physik des 20. Jahrhunderts.

Um die Jahrhundertwende ist allerdings das Wissen um Depressionen äußerst dürftig; eine medizinische Hilfe für Boltzmann gibt es nicht. Die mehrfachen Atlantiküberquerungen wirken mit an der Vorstellung, dass Boltzmann, wie ein im Sturm schlingerndes Schiff, Gefahr läuft, auf ein Riff aufzulaufen. Aber wer, wenn er schriee, hörte ihn denn aus der Engel Ordnungen?

Als sich Boltzmann entschließt, sich an das zauberhafte adriatische Sonnengestade zu retten, ist er ein heillos kranker Mann. Der schwarzen Wand, die ihn erdrücken will, hat er nichts mehr entgegenzusetzen.

Die zwei Kulturen

Jahrzehnte nach Boltzmanns Tod reise ich als Münchner Literaturstudent mit einer Freundin in das morbide Triest. Wir wollen dort auf der Suche nach den Spuren von James Joyce und Italo Svevo Gassen und Kaffeehäuser durchstreifen. Danach planen wir einen Abstecher nach Duino, denn wir sind erfüllt von Rilkes Versen und den Duineser Elegien. Die dunklen, rätselhaften Sonette an Orpheus sprechen wir uns im VW vor. Das Dunkel zieht uns an, schlauer werden wir aber nicht daraus. Kein Wunder, denn Rilke selbst hat bekannt, »dass sie weit über mich hinausreichen«.

Hätte mich damals jemand gefragt, ob es irgendetwas Wichtigeres, Tieferes und Befriedigenderes als Literatur gebe, hätte ich, ohne lange zu überlegen, mit Nein geantwortet.

Duino ist einer der malerischsten Orte an der adriatischen Küste. Das Städtchen wird beherrscht von einem wuchtigen Kastell, das sich im Besitz der Familie della Torre e Tasso befindet. Die Schlossherrin zu Rilkes Zeiten, Marie von Thurn und Taxis, war seine Gönnerin, Vertraute und Brieffreundin.

Andachtsvoll nähern wir uns dem auf einer Felsenspitze ausgesetzten Bau. Wir halten inne an einem Marmortisch und blicken auf das Auf und Ab der Wellen der »blauenden« Adria. Hat Rilke nicht vielleicht gerade hier in seinem Traumjahr 1912 seine Feder in das Tintenglas gesenkt, um die ersten Silben seiner Duineser Elegien aufs Papier zu setzen? Schwer vergessen lässt sich der allererste Vers:

»Wer, wenn ich schriee, hörte mich denn aus der Engel Ordnungen?«

Von Boltzmann hatte ich, hatten wir nie gehört. Auch in all den großen, geistreichen Seminaren über Schnitzler, Hauptmann, Nietzsche, Fontane, Hebbel usw. fiel sein Name nicht. Als wir den felsigen Rilke-Weg zum Ufer hinabschlendern, ist uns nicht bewusst, dass ausgerechnet Duino der Schicksalsort Boltzmanns ist. Dieser hatte nichts hinterlassen, als er starb, keinen Abschiedsbrief, keine letzte Botschaft. Das scheint fortzuwirken, denn auch noch Jahrzehnte später erinnert nichts an ihn. Erst 2006, hundert Jahre nach seinem Tod, wurde vor dem ehemaligen Hotel Ples (heute: United World College of the Adriatic) eine Tafel angebracht und seiner gedacht.

Ein oder zwei Jahre nach diesem Rilke-Feiertag gab ich mein Germanistikstudium auf. Ich wollte mehr Welt erfahren, andere Länder, Menschen und Sprachen kennenlernen. Als ich nach einigen Jahren nach Deutschland zurückkam, hatte mich die angelsächsische Literatur verführt. Ich war fasziniert von Bertrand Russell, George Bernard Shaw, Virginia Woolf, Evelyn Waugh. Eines Tages entdeckte ich einen ungewöhnlich welterfahrenen, kenntnisreichen und witzigen Romancier namens Charles Percy Snow. C. P. Snow war nicht nur ein hinreißender Autor, sondern auch ein Wissenschaftler, der in Physik mit einer Arbeit über »Spektroskopie« promoviert hatte. 1959 hielt er eine Rede über zwei Kulturen, die sich verhängnisvollerweise sprachlos gegenüberstehen. Er meint damit die Naturwissenschaften und die Geisteswissenschaften. Dieser Vortrag zog scharfe Debatten nach sich.

Als die Diskussion verraucht und längst vergessen war, stieß ich auf die folgende Passage, die mich direkt anzusprechen schien. Schon das bloße Wort Thermodynamik hatte mir immer Unbehagen bereitet, nicht zu reden von einem so unglücklich gewählten Begriff wie Quantenmechanik. Snow knüpft sich die Angehörigen jener literarisch geprägten Kultur vor, denen er immer wieder im Universitätsleben und auf Veranstaltungen begegnete:

»Sie lächeln mitleidig, wenn Sie von Naturwissenschaftlern hören, die bedeutende Werke der englischen Literatur nie gelesen haben. Sie tun diese Leute als ungebildete Spezialisten ab. Dabei ist Ihre eigene Ignoranz und Spezialisierung genauso erschreckend. Wie oft bin ich in größerem Kreise mit Leuten zusammen gewesen, die, an den Maßstäben der überkommenen Kultur gemessen, als hochgebildet gelten und die mit beträchtlichem Genuss ihrem ungläubigem Staunen über die Unbildung der Naturwissenschaftler Ausdruck gaben. Ein- oder zweimal habe ich mich provozieren lassen und die Anwesenden gefragt, wie viele von ihnen mir den Zweiten Hauptsatz der Thermodynamik beschreiben könnten. Man reagierte kühl – man reagierte aber auch negativ. Und doch bedeutete meine Frage auf naturwissenschaftlichem Gebiet etwa dasselbe wie: ›Haben Sie etwas von Shakespeare gelesen?‹«

Snow zielte mit dieser Gegenüberstellung in erster Linie auf das britische Erziehungssystem, das seit dem Viktorianischen Zeitalter stets die wissenschaftliche Erziehung vernachlässigt hatte zugunsten der humanistischen Bildung, mit der Betonung auf dem Erlernen des Griechischen und Lateinischen. Er spart nicht mit Polemik. Die literarisch gebildeten Intellektuellen, die keinen Begriff davon hätten, welche Gebäude die Naturwissenschaften hochziehen, stehen für ihn auf der Stufe von Neandertalern. C. P. Snow selbst war der beste Beweis, dass diese Zwei-Kulturen-Theorie schon beim Niederschreiben widerlegt wurde, auch wenn der sich nachts in die »Edda« vertiefende Teilchenphysiker ebenso unwahrscheinlich ist wie der Germanist, der sich fragt, warum das farbige Spektrum des Sonnenlichts farbig ist.

Ich musste an die Snow-Stelle denken, als ich viele Jahre später, bei einem Schach spielenden Büchertrödler auf der Münchner Leopoldstraße verweilend, ein vergilbtes Büchlein über den mir unbekannten Robert Mayer in die Hand nahm. Darin kam dieses ominöse Wort »Thermodynamik« wieder vor. Das Buch hatte mich gefunden. Seitdem weiß ich, dass es bei der Thermodynamik um nichts anderes geht, als Wärme und Bewegung miteinander in Beziehung zu setzen. Mayers Leben, diesem »Aufschrei einer Existenz, die höchste Einsicht erfahren hat und von ihren Mitmenschen nicht verstanden wird« und in einer Irrenanstalt mit »Schreckbädern« gequält wird, habe ich die Geschichte »Von Nichts kommt nichts« gewidmet.

Bald wollte ich mehr über die mir fremde und unbekannte Welt der Naturwissenschaften wissen. Ich gewann dort einen Einblick in höchst unterschiedliche Persönlichkeiten, die – so genial, bizarr, verschroben, grenzenlos reich oder bitterarm, gewitzt und unbeholfen sie sein mochten – ihr Leben einer Aufgabe verschrieben hatten, hinter der sie zurückgetreten waren und die uns damit ein denkwürdiges Vermächtnis an Selbstlosigkeit und Beharrlichkeit hinterlassen. Auffallend viele dieser Entdecker, wie Robert Bunsen, der eine sehr kostengünstige Batterie entwickelt hatte, verzichteten auf jede Patentierung und überließen anderen das Millionengeschäft; ebenso handelte Albert Michelson, der die Geschwindigkeit des Lichtes gemessen hat und Erfinder des heute überall eingesetzten Interferometers ist, oder die Curies. Mit dem Aufkommen des Erfinder-Unternehmers endete allerdings diese selbstlose Zeit. Der Berliner Physik-Professor Walther Nernst, Nobelpreisträger und Entdecker des Dritten Hauptsatzes der Thermodynamik, ist der pfiffige Erfinder einer neuartigen Lampe. Für die Überlassung der Patente seiner »Nernstlampe« an die AEG handelt er eine ungewöhnlich hohe Summe aus. Thomas Alva Edison erstarrt vor Bewunderung und Schreck, als ihm Nernst während der Weltausstellung in Chicago 1893 von seinem Coup erzählt. Nernst hat eine Million Reichsmark bekommen, und er, Edison, findet und findet den richtigen Glühfaden nicht und steckt immer noch in finanziellen Nöten.

Hinter jeder Entdeckung stehen Menschen und deren Leben; ihre Visionen, Leiden und Taten sprechen oft mehr zu uns als die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sie uns hinterlassen haben. Leidenschaften, Ehrgeiz, Irrtümer und Enttäuschungen begleiten jeden Schritt dieser Menschen, um die es im Folgenden geht. Aber das Gefühl, nur der Wahrheit verpflichtet zu sein und ihre Bestimmung im Leben gefunden zu haben, durchdringt sie alle. Manche verfehlen dadurch auch das Leben, und nicht wenige verfallen der Macht und vergessen, dass Wissenschaft Verantwortung trägt und dazu da ist, den Menschen zu dienen.

Visionen und Leidenschaften haben wir die wunderbarsten und kuriosesten Geschichten zu verdanken. In den langen, ziemlich faden und dunklen Wintermonaten auf dem Land leisteten mir die Gestalten, die dieses Buch bevölkern, Gesellschaft. Ich werde nie vergessen, wie mir der menschenscheue Henry Cavendish mit seiner hohen Krächzstimme aus seinem Leben erzählte, während die Buchenscheite im Kachelofen prasseln. Mitte des 18. Jahrhunderts, schon fast 70-jährig, hatte er sich entschlossen, mithilfe von Seilen, Winden, Bleikugeln und einem dünnen Messrohr die Welt zu wiegen. Er benötigte mehr als ein Jahr für seine täglichen Messreihen und kam dem tatsächlichen Gewicht unglaublich nahe. Durch ihn erfahre ich die Geschichte seines Freundes John Michell, der sich als Cambridger Geologie-Professor aufs Land zurückgezogen hat und dort als Vikar wirkt. Er entwickelt eine Leidenschaft für den Bau von Fernrohren. Mit einfachsten Mitteln baut er ein Teleskop, das eine Zeitlang als das beste der Welt gilt; aber dann gehen Kräfte und Geld zur Neige. Das »Große Teleskop« wird nie fertig und richtet ihn schließlich zugrunde.

Wenn ich nur an Houtermans denke, steigt mir der Geruch verdorbener Kohlköpfe und der kalte Rauch von einer Million Papyrossis in die Nase. Vorsichtig, wie auf Zehenspitzen, betrete ich die verrußte Zelle mit den Eisenbetten von »Fisel«. Das einzige Fenster ist bis auf einen kleinen Spalt oben mit Sichtblenden verschlossen. Nur die nackte Glühbirne, die von der Zellendecke herabhängt und tagaus, tagein brennt, ermöglicht einen Blick auf den Physiker Friedrich »Fritz« Georg Houtermans, der drei Jahre lang die Verhöre, Schläge und Torturen in Stalins Gefängnissen ohne Bücher, Papier und Bleistift im Isolationstrakt überstehen muss. Er hat noch Euklids Beweis im Kopf, dass die Anzahl der Primzahlen unendlich ist, und entwickelt daraus eine eigene Zahlentheorie. Das hält ihn aufrecht. Man muss Angst haben um ihn, denn er ist dem Hungertod nah. Aber sein Geist und sein Mut lassen sich nicht brechen. Später wird dieser Grenzgänger, der Jude war, Kommunist, Österreicher und Deutscher, von den Sowjets 1940 an die Gestapo ausgeliefert. Aber auch diese Ironie der Geschichte lässt ihn nicht verzweifeln.

Ich erlebe Szenen wie aus Grimms Märchen. Einmal spielt der junge Robert Oppenheimer die Rolle der bösen Fee. Er studiert schon ein Semester in Cambridge und zählt dort zu den wohlhabenden Studenten, aber er kommt bei seinen Mitstudenten nicht so an, wie er sich das gewünscht hätte. Mit seinem Tutor, dem späteren Nobelpreisträger Patrick Blackett, kommt er nicht klar. Dessen unaufdringliche Überlegenheit, Lässigkeit und Brillanz setzen ihm zu. Oppenheimer beschließt, sich seiner zu entledigen. Der 22-jährige Student, der nach einem Chemie-Studium in Harvard viel von Giften versteht, impft einen rotbackigen Apfel mit Zyanid und legt diesen Blackett ins Pult.

Manche sterben zu jung, oder sie sind ihrer Zeit zu weit voraus; noch kann niemand ihr Rufen vernehmen oder verstehen. So macht der unerhört kreative Gustav Kirchhoff wenige Jahre vor seinem Tod fast nebenbei noch eine Entdeckung, die alle aufhorchen lässt, deren Bedeutung aber noch nicht verstanden werden kann. Er entwickelt eine idealisierte Strahlungsquelle, die er »Schwarzkörper« nennt und deren Abstrahlungsverhalten nicht lösbare Fragen aufwirft. Jahrzehnte später wird Max Planck bei seinem Versuch, dieses Phänomen mithilfe der Quantentheorie zu erklären, das Gebäude der alten Physik einstürzen lassen. Planck weist in der hier erzählten Geschichte »Der Herr mit dem blauen Köfferchen« die Züge eines modernen Hiob auf. Nichts bleibt ihm erspart. Mit 88 erfährt er, dass sein über alles geliebter Sohn in den letzten Tagen vor Kriegsende noch hingerichtet worden ist. Aber zum Trauern bleibt keine Zeit. Er muss in einem Wäldchen Zuflucht suchen. Ein Lager aus Laub und die Sterne über sich, so verbringt er dort fast zwei Wochen.

Märchen einer Nacht

»Das Schönste, das wir erleben können, ist das Geheimnisvolle«, sagt Einstein und meint damit nicht allein die Wissenschaftler. »Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wundern kann, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und sein Auge erloschen.« Um dieses Gefühl mit zu empfinden, wird sich kaum eine bessere Erzählung finden lassen als die von Marie und Pierre Curie. Der Schauer der Erkenntnis und eine tiefe Befriedigung über das Erreichte verbinden sich zu einer märchenhaften, dankerfüllten Stunde.

Ruhm hat Marie Curie nie gesucht oder sich daran erfreuen können. Alle Äußerlichkeiten schiebt sie beiseite – unwichtig. Auch die armseligen ersten drei Studentenjahre in Paris in einer schiefen Dachkammer im fünften Stock ohne Heizung, Strom und Wasser nimmt die Studentin aus Warschau klaglos hin. Solange im Winter die Universitätsbibliothek warm genug und bis zehn Uhr abends beleuchtet ist, ist alles andere unwichtig, denn sie hat eine Mission. Sie brennt für die Wissenschaft. Als sie nach dem Studienabschluss eine Werkstatt sucht, um über die Magnetisierung von Stahl zu arbeiten, lernt sie Pierre Curie kennen, einen Physiklehrer an der städtischen Schule für Physik und Chemie. Er ist acht Jahre älter als Marie, und es scheint ihm an Ehrgeiz zu fehlen; seine Doktorarbeit liegt seit zehn Jahren unberührt zu Hause, an eine wissenschaftliche Karriere ist nicht mehr zu denken. Sie ergänzen sich ideal. Ohne die hochpräzisen Instrumente zur Messung von Elektrizität, die Pierre konstruiert, wäre Marie den geheimnisvollen Strahlen, die sie untersuchen will, nicht auf die Spur gekommen. Sie werden ein legendäres Paar, das vielen als Beispiel dient. Und sie verkörpern einen Wissenschaftlertypus, der weiß, dass ihn Entbehrungen, die auch Selbstversuche und Opfer erfordern, und ein bescheidener Lebensstil erwarten. Und Selbstlosigkeit sollte eine selbstverständliche Tugend sein. Marie Curie hat 1903 als erste Frau überhaupt den Nobelpreis für Physik bekommen – und es sollte 60 Jahre dauern, bis eine zweite Frau, die 1908 in Kattowitz geborene Maria Göppert, die in Göttingen aufwuchs, wieder mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet wurde. Den ersten Nobelpreis hatte Marie Curie zusammen mit ihrem Mann Pierre und ihrem Doktorvater Henri Becquerel erhalten und dann, nach dem tragischen Tod von Pierre, der 1906 unter eine Droschke geriet, den zweiten auf dem Gebiet der Chemie für die Darstellung von Radium 1911 – erstmals wurde damit einer Person der Nobelpreis zum zweiten Mal zuerkannt. Manche ihrer wissenschaftlichen Arbeiten sehen wir heute nüchterner. Aber vielleicht hinterlässt sie uns, ganz anders, als sie sich vorstellte, gerade in ihrer Existenz ein unvergessliches Vermächtnis.

4 Marie Curie mit ihrer Tochter Irène um 1903; beide erhielten den Nobelpreis für Physik, Marie 1903 als erste Frau überhaupt.

1889 hat Marie Curie einen aufsehenerregenden Aufsatz veröffentlicht: »Über eine neue radioaktive Substanz, enthalten in der Pechblende.« Aber nun muss diese Substanz – zum ersten Mal verwendet Marie dafür das Adjektiv radioaktiv und fügt es dem Wortschatz der Welt hinzu – auch dargestellt werden. Erwartung und Spannung sind übergroß, Anstrengungen zählen nicht. Seit mehr als zwei Jahren schon versuchen die Curies aus den abgeräumten Uranerzen, die ihnen geschenkt wurden, die unbekannten Elemente zu isolieren, die noch kein Mensch gesehen hat. Das wertlose Erz kommt aus Joachimsthal und ist ein Geschenk der Österreichischen Akademie der Wissenschaften – allerdings müssen die Transportkosten bezahlt werden. Regelmäßig kommen nun Pferdegespanne und kippen die unansehnlichen Pechblende-Brocken achtlos wie Schlachtabfälle für den Abdecker in den offenen Hof des Lagerschuppens. Zehn Tonnen sind es schließlich, die herangekarrt werden, aber die Ausbeute ist gering, viel geringer, als Marie gedacht hatte. Nur 0,037 Prozent sind brauchbar. Unermüdlich rührt sie mit einer massiven Eisenstange, die so groß ist wie sie selbst, in einem Riesenbottich in einer zähflüssigen Lauge, um die strahlungsintensiven Brocken herauszulösen und zu reinigen. Eingehüllt in giftige Dämpfe, wirkt sie tatsächlich wie eine leibhaftige Radiumzirze, wie Einstein sie einmal spöttisch nannte. Erst im dritten Jahr können sie sich einen Helfer leisten. Und doch liegt in diesen entsagungsvollen, entbehrungsreichen Monaten und Jahren engster Zusammenarbeit eine tiefe Befriedigung, immer wieder begleitet von einem stillen Glücksschauer.

Aus der Zeit dieser angespannten Monate 1892 und 1893 lässt uns die Biografin ihrer Mutter Eve Curie eine intime häusliche Szene miterleben. Noch wird Marie Curie ein Jahr brauchen, um ein Zehntelgramm Radiumchlorid zu destillieren, mit dessen Hilfe sie dann das Atomgewicht von Radium und damit seinen Ort im Periodischen System der Elemente bestimmen kann. Die Curies, die nun in der Rue Kellermann wohnen, sind um sieben nach Hause gekommen. Um neun Uhr wird die zweite Tochter, die kleine Irène – mit 38 wird auch sie den Nobelpreis erhalten –, zu Bett gebracht. Marie hat sie gebadet und niedergelegt, dann bleibt sie noch wie jeden Abend lange im dunklen Zimmer vor dem Bettchen der Vierjährigen sitzen, bis diese einschläft. Erst danach kehrt sie zu Pierre ins Wohnzimmer zurück, der schon auf sie wartet.

Er wird schnell ungeduldig, wenn Marie zu lange auf sich warten lässt: »Pierre geht langsam im Zimmer auf und ab, er kann die Unruhe, die ihn erfasst hat, nicht loswerden, während Marie ein paar Stiche an einer Schürze näht, die sie für Irène anfertigt. Sie näht alle Kinderkleider selbst. Aber heute kann die Hausarbeit sie nicht ablenken. Plötzlich steht sie auf und sagt: ›Wenn wir für einen Augenblick hingingen?‹«

Noch einmal zurück in den armseligen Lagerschuppen, den sie vor kaum zwei Stunden verlassen haben? Sie drückt sich übervorsichtig aus, aber auch Pierre hat sich die ganze Zeit nicht von dem Gedanken an das Radium lösen können, das sie dort zurückgelassen haben.

Schon ziehen sie sich wieder an und eilen fort.

»Sie gehen zu Fuß, Arm in Arm, nur wenige Worte werden gewechselt. Nun sind sie am Ziel. Pierre sperrt auf. Die Tür knarrt, wie sie schon unzählige Male geknarrt hat, sie betreten das Zauberreich.

›Mach kein Licht!‹, sagt Marie. Und fügt hinzu: ›Erinnerst du dich, wie du mir eines Tages gesagt hast, ich möchte, dass es eine schöne Farbe hat‹?« Die Wirklichkeit, die sich seit einigen Monaten offenbart hat, ist noch weit märchenhafter, als der phantastische Wunsch von einst. Das Radium hat mehr und anderes zu bieten als eine »schöne Farbe«: eigene Leuchtkraft! In der Finsternis des Schuppens schimmern die über Tische und Wandbretter verteilten kostbaren Stückchen in ihren gläsernen Behältern bläulich phosphoreszierend durch die Nacht. Marie tastet sich vorsichtig vor, findet einen Stuhl.

5 Marie Curie mit ihrem Mann Pierre, mit dem zusammen sie 1903 den Nobelpreis für Physik erhielt und der 1906 durch einen Droschkenunfall ums Leben kam.

»Sie verweilt in der Stille und Dunkelheit. Die Blicke beider streben dem geisterhaften Schimmern, den geheimnisvollen Lichtquellen zu – dem Radium, ihrem Radium! Mit geneigtem Kopf, in der gleichen Haltung wie eine Stunde zuvor am Bett ihres Kindes, sitzt Marie da. Nie wird sie das Märchen dieser Nacht vergessen.«

Henry Cavendish und das Maß der Dinge

London 1785: Vor dem Stadthaus von Sir Joseph Banks, dem Präsidenten der Royal Society, spielt sich eine Szene ab, von der sich die Blicke der vorbeikommenden Fußgänger nicht lösen können: Der joviale Banks hat eingeladen, und neben den üblichen Mitgliedern der Royal Society haben sich bereits zahlreiche ausländische Gäste, Gelehrte, Weltreisende, Astronomen, Polarforscher und kühne Alpinisten in den Gesellschaftsräumen versammelt. Das Stimmengewirr dringt bis auf die Straße.

Einem älteren Herrn von vielleicht siebzig, der sich dem Haus genähert hat, scheint die Eichentür Schwierigkeiten zu bereiten. Wie in Krämpfen nähert er sich mehrmals der Tür, aber sie scheint ihn gleich wieder von sich zu stoßen. Erneut nimmt er einen Anlauf und will gerade den Türknauf herunterdrücken, als dieser plötzlich zu glühen scheint und ihn zurückzucken lässt. Als sich der Mann, der diese magische Schwelle offenbar nicht überschreiten kann, aufrichtet, um die Tür, die ihm im Weg ist, zu fixieren, wird er der Menge der Gaffer gewahr, die sich hinter seinem Rücken versammelt hat. Bei ihrem Anblick stößt er ruckartig mit hoher Stimme »U-hu, U-hu«-Krächzlaute hervor. Das macht diesen schrägen Vogel nur noch interessanter für die spottlustigen Londoner, die längst seine seltsame Kleidung aufs Korn genommen haben. Der Zauderer, der vor der Türschwelle zurückweicht, trägt nämlich Kleidungsstücke, die seit mehr als einem halben Jahrhundert aus der Mode gekommen sind. Und der schmächtige Mann, der sie trägt, hat wohl auch schon bessere Zeiten gesehen. Der verschossene, fliederfarbene Gehrock schlottert um seine Hüften und wirft Falten. Und auch die Kniebundhose und die weißen Strümpfe, die nach unten gerutscht sind, sitzen schlecht. Ist nun der Mann zu klein für die Kleidung oder ist die Kleidung zu groß für ihn? Und erst die Perücke mit dem dreifach geknoteten Zopf und mit dem Hut darauf in Form einer umgestülpten Bratpfanne! Wahrscheinlich hat von den Umstehenden niemand begriffen, dass dieser bedauernswerte Mensch beim Gedanken an die vielen fremden Gesichter, die ihn hinter der Tür erwarten, gerade Opfer einer Panikattacke wird. Die Gaffer aber wären in ungläubiges Gelächter ausgebrochen, hätten sie erfahren, dass jener Mensch nur diese aus der Zeit gefallenen Kleidungsstücke besitzt, während seine Bank eine Million Pfund in dreiprozentigen Staatspapieren und schwindelerregende jährliche Pachteinnahmen für ihn verwaltet. Unter Kennern gilt er als der reichste Mann Englands.

Reich, begabt, seltsam

Da endlich naht die Erlösung. Mit flinken Schritten eilt ein Mitglied der Royal Society die Stufen hinauf und öffnet die Tür. Der Bann ist gebrochen, und nun kann Henry Cavendish (1731–1810) eintreten. Der Sohn von Lord Charles Cavendish, des 2. Herzogs von Devonshire, und Anne Grey, der Tochter des Herzogs von Kent, ist der führende Naturforscher oder »Experimentator« Englands. Wahrscheinlich ist er auch der begabteste, auf jeden Fall aber der seltsamste; ein Geheimniskrämer, dessen Leben ein nie gänzlich aufzuklärendes Rätsel umgibt.

Im Kreis seiner Kollegen wird The Honorable Henry Cavendish, der selbst keinen Titel trägt, mit großem Respekt empfangen. Seit Jahrzehnten ist er der Royal Society eng verbunden, jahrelang war er für sie tätig. Mit dem Gastgeber Banks ist er befreundet, alle kennen ihn und wissen, dass man ihm nicht zu nahe kommen darf. Jede menschliche Nähe stellt für den an krankhafter Menschenscheu leidenden Aristokraten eine kaum zu bewältigende Herausforderung dar. Am besten spricht man ihn weder an, noch begrüßt man ihn. Diejenigen aber, die darauf aus sind, endlich mit dieser legendären Forschergestalt bekannt zu werden, werden meist enttäuscht. Richten sie das Wort an ihn, sprechen sie ins Leere. Sind ihre Bemerkungen eine Überlegung wert, bekommen sie vielleicht eine gemurmelte Erwiderung zu hören, aber oft reicht es nur zu einem missbilligenden Krächzlaut seiner hohen Stimme, und schon hat sich Cavendish in eine stille Ecke verzogen.

Ein Teilnehmer dieser Zusammenkünfte der Royal Society (be)merkt einmal, wie Cavendish ihm während einer Erläuterung zusammen mit anderen Gästen aufmerksam zuhört. Als sich ihre Blicke dabei treffen, zieht sich Cavendish hastig zurück. Allerdings mischt er sich bald wieder unauffällig in den Kreis der Zuhörer, er kann vielem widerstehen, nicht aber seiner Neugier.

Humphry Davy (1778–1829), dem alle englischen Bergleute wegen seiner Erfindung der lebensrettenden Grubenlampe ewigen Dank schulden, erinnert sich noch nach vielen Jahren an die schrillen, aus Unmut und Hilflosigkeit geborenen Schreie, die Cavendish ausstieß, wenn er sich seinen Weg durch die Gesellschaftsräume bahnte und ihm die vielen fremden Gesichter zusetzten. Sein Gang und seine Haltung wirken alles andere als imposant, eher haftet ihm etwas Linkisches, Verlorenes an. Seinen Gesichtsausdruck beschreibt Davy als intelligent und mild, aber meist angespannt wegen der nervösen Irritation, die er zu fühlen scheint. In seiner Sprechweise fällt eine gewisse Verzögerung auf, aber seine Geistesschärfe und sein Wissen ziehen Zuhörer in ihren Bann.

6 Der britische Physiker und Chemiker Henry Cavendish, der den Wasserstoff entdeckte und als Erster experimentell die mittlere Erddichte bestimmte – er »wog« die Erde.

Cavendish ist seiner wachsenden Menschenscheu hilflos ausgeliefert. Begierig nach wissenschaftlichem Austausch und um nicht ganz zu vereinsamen, überwindet er seine Misanthropie und versucht keine der wöchentlichen Versammlungen der Gesellschaft oder des »Montagsclubs« zu versäumen. Diese beginnen stets mit einer gemeinsamen Mahlzeit im »George and Vulture«, und wenn Cavendish sein Stammlokal betritt, wird er unweigerlich den weiten Übermantel immer an denselben Nagel hängen. Entdeckt er ein fremdes Gesicht am Tisch, fällt er in Schweigen.

Aber jetzt kommt in einer vertrauten Runde das Gespräch auf die Mathematik – sofort beginnen seine Augen zu leuchten, und sein lebhaftes Interesse ist geweckt. Sobald sich die Unterhaltung aber wieder allgemeinen Themen oder der Tagespolitik zuwendet, erlahmt augenblicklich sein Interesse, und er sinkt in sich zusammen.

Seine Menschenscheu treibt seltsame Blüten. Als sich Cavendish in seinem hübschen Landhaus Clapham Commons aufhält, steht eines Tages ein österreichischer Bewunderer unvermittelt vor ihm. Seine begeisterten Ausrufe über die Begegnung mit dem »größten Philosophen, der je existierte« und seine freudige Erwartung, mit einer der »Zierden seiner Zeit« sprechen zu können, wirken wie Keulenschläge auf Cavendish. Stumm und mit gesenktem Blick steht er vor dem ungebetenen Eindringling, bis er schließlich über den Kiesweg zurück ins Haus läuft und durch den Hinterausgang entflieht. Erst nach Stunden kehrt er zurück.

Kühn die Welt vermessen

Im Garten des Anwesens befindet sich eine Holztribüne mit einer Leiter, die es dem Hausherrn ermöglicht, einen großen Baum zu erklimmen. Wenn er nachts auf einem Baum sitzt, um astronomische, meteorologische und elektrische Beobachtungen anzustellen, oder zu ungewöhnlichen Zeiten einsame Spaziergänge macht, bestätigt das nur seinen Ruf, ein spleeniger Sonderling zu sein. Seine Marotten bieten viel Gesprächsstoff in einem von Exzentrikern faszinierten England. Hinter all dem Sonderlichen verbirgt sich aber ein Charakter von unbeirrbarer, allen Widerständen trotzender Beharrlichkeit. Er denkt kühn und groß. Er ist der erste Naturforscher, der sich erklärtermaßen das Ziel gesetzt hat, ja besessen davon ist, die Welt samt allem, was dazugehört, zu messen und in Zahlen auszudrücken. Aber die Welt ist ihm nicht groß genug. Auch im Universum gibt es noch viel zu tun. Für seinen ersten Biografen Wilson besteht dieses für Cavendish offenbar nur aus einer »Vielzahl von Objekten, die gewogen, gezählt und vermessen werden konnten. Er fühlt sich dazu berufen, so viele dieser Objekte zu wiegen, zu zählen und zu vermessen, wie es seine ihm zugestandene Lebensspanne von knapp achtzig Jahren zuließ. Diese Überzeugung beeinflusste sein ganzes Tun, seine großen wissenschaftlichen Unternehmungen ebenso wie die kleinsten Kleinigkeiten des täglichen Lebens«.

Cavendish ist fest davon überzeugt, dass jedes Naturphänomen und jede Naturkraft auf Gesetze zurückzuführen sind, die sich in mathematischen Formeln und Symbolen darstellen lassen. Dass die letzte Ursache sich eventuell als Gott herausstellen könnte, kam ihm nicht in den Sinn. Für Newton, den wise man, konnte die Ordnung und Schönheit in der Welt nur von einem intelligenten Wesen geschaffen worden sein. Sich das Sonnensystem ohne einen Schöpfergott vorzustellen, welcher die Planeten in ihre Umlaufbahn gesetzt hatte, war für ihn unvorstellbar. Und selbst wenn es sonst keinen Beweis gäbe, wäre Newton zufolge allein schon unser Daumen ein Beweis für die Existenz Gottes. Davon kann bei Cavendish keine Rede sein. In seinem Werk kommt das Wort Gott nirgends vor. Was die Schöpfung anging, war er frei von Erwartungen und frei von Furcht. Hatte dieser »kälteste und gleichgültigste aller Sterblichen« doch Eiswasser statt Blut in den Adern, wie ein Zeitgenosse behauptete?

Cavendish ist ein Naturforscher großen Stils und dabei von strengster Genauigkeit und Präzision im kleinsten Detail. Dafür bringt er ausgezeichnete Voraussetzungen mit. Er ist Mathematiker, Sachverständiger für Elektrizität in allen Formen, Astronom, Meteorologe, Chemiker und in seinen späteren Jahren auch Geologe. Dabei ist er ebenso originell wie umfassend gebildet. Ein Buch hat er nie geschrieben.

Wie wird Wasser erzeugt?

Die erste Arbeit, die Cavendish vorlegt, untersucht die chemische Struktur des Wassers. Sein Vortrag vor der Royal Society ist ein Paukenschlag, der in ganz Europa zu vernehmen ist. In Paris wird damals noch erbittert darüber diskutiert, ob es überhaupt so etwas wie ein einheitliches Wasser auf der Erde gibt. Einige Gelehrte, die vermutlich mit Napoleon nach Ägypten gekommen sind, bestreiten, dass die Beschaffenheit des Nilwassers mit der des Wassers aus der Seine zu vergleichen ist. Versuche werden angestellt; aber mit dem Wasser ist es so eine Sache: Jeder trinkt es, alle brauchen es, aber seine wahre Natur kennt niemand. Von der Antike bis zu Cavendishs Zeit gilt Wasser als eines der klassischen vier Elemente. Cavendish ist der Erste, der beweist, dass Wasser kein eigenständiges Element ist, sich vielmehr aus zwei Elementen zusammensetzt. Eines davon, den Wasserstoff, hatte er entdeckt und isoliert. Cavendish hat erkannt, dass sich diese »brennbare Luft« von der gewöhnlichen Atmosphäre unterscheidet. Wie stets scheut Cavendish vor Selbstversuchen nicht zurück. Als er Wasserstoff einatmet und dann gegen eine brennende Kerze pustet, verpufft das Gas und er verliert alle Haare im Gesicht.

1784 führt er öffentlich vor, dass Wasser durch die Verbrennung von Wasserstoff in der Luft entsteht. Gleichzeitig hat er auch noch herausgefunden, dass Wasser aus zwei Teilen Wasserstoff und einem Teil Sauerstoff (H₂O) besteht. Diesen Sauerstoff wiederum hatte der mit ihm befreundete Joseph Priestley (1733–1804) entdeckt.

Der von Cavendish entdeckte Wasserstoff hat zwei markante Eigenschaften: Er ist leicht entzündbar und fast 15-mal leichter als Luft. Das regt den Pariser Professor César Charles 1783 dazu an, sich in einem mit Wasserstoff gefüllten Ballon vor einer Riesenmenge Schaulustiger in Versailles in die Lüfte zu erheben.

Bei seinen Untersuchungen der Bestandteile der Atmosphäre macht Cavendish noch eine wichtige Entdeckung, auf die er sich allerdings keinen Reim machen kann. In der Luft befindet sich nämlich ein winziger Rückstand, kaum mehr als ein Bläschen, der sich nicht in Nitratsäure auflösen lässt und überhaupt ein anderes Verhalten zeigt als der Rest. Was es damit für eine Bewandtnis hat, ist damals nicht zu erklären, aber Cavendish kann genau nachweisen, dass dieser merkwürdige Rest der Atmosphäre nicht mehr als ein Hundertzwanzigstel des Ganzen ausmacht. Erst hundert Jahre später wird dieses Bläschen als »träges Gas« enttarnt, das den Namen Argon erhält, und bald werden weitere Edelgase entdeckt.

Auch die praktischen Aspekte von Wasser und Luft beschäftigen ihn ein Leben lang. 1783 veröffentlicht er eine Arbeit über »Eudiometrie« und beschreibt darin einen von ihm selbst entwickelten »Eudiometer«, mit dem die Reinheit oder »Güte« der Luft bestimmt werden soll. Genauso wie sich Cavendish für reine Luft interessiert, beschäftigt ihn die Wasserqualität Londons. Er untersucht das Pumpenwasser. Seine »Experiments on Rathbone Place Waters« enthalten fortschrittlichste Methoden zur Wasseranalyse, die teilweise heute noch verwendet werden.

Elektrische Fische

1771 veröffentlichte die Royal Society seinen Traktat über eine mathematische Theorie der Elektrizität. Diese umfangreiche Arbeit ereilt das Schicksal der meisten seiner Texte. Sie wurden dem Namen nach bekannt, man wusste ungefähr, worum es ging, gelesen aber wurden sie nicht, geschweige denn verstanden. War überhaupt jemand imstande, die mathematische Beweisführung und die Schlussfolgerungen dieser Arbeit zu verstehen? Selbst vierzig Jahre nach dem Erscheinen hat noch »niemand jemals die geringste Notiz von Mr Cavendishs Anstrengungen genommen, obwohl diese meisterhafte Arbeit ohne Frage die bedeutendste Arbeit darstellt, die jemals zu diesem Thema geschrieben worden war«. Ins Bewusstsein dringen seine Erkenntnisse erst, nachdem andere lange danach zu denselben Ergebnissen gekommen sind. Dieser Traktat ist nicht nur im Geist, sondern auch in der Form Newtons mathematischer Grundlegung der Natur, den Principia Mathematica, verpflichtet und kann in seiner Bedeutung in einem Atemzug damit genannt werden. Auf einen Schlag gilt Cavendish nun als Autorität auf dem Gebiet der Elektrizität, und er wird als unmittelbare, praktische Folge neben Benjamin Franklin (1706–1790), dem Erfinder des Blitzableiters, in ein Komitee der Royal Society berufen, das die Pulvermagazine in Purfleet vor einem Blitzschlag schützen soll.

Elektrische Phänomene faszinieren ein breites Publikum. Im Mittelpunkt dieser jahrmarktartigen Belustigungen steht dabei die »Leydener Flasche«. Dabei handelt es sich um nichts anderes als einen einfachen Kondensator, mit dem sich elektrische Ladung speichern lässt. Beim Kontakt mit der Leydener Flasche erfolgt ein nach dem Erfinder, dem Dechanten Ewald von Kleist (1700–1748), benannter »Kleistscher Stoß«, der die Betroffenen zusammenzucken lässt. In Paris nehmen einmal angeblich neunhundert Mönche an einem Massenversuch teil. Man wollte herausfinden, ob ein derartiger Stromstoß ausreichen würde, die durch einen Draht verbundene Menschenkette zu elektrisieren. Der Göttinger Physikprofessor und Schriftsteller Georg Christoph Lichtenberg (1742–1799) erwähnt in einem Lehrbuch dazu einen kuriosen Fall, der sich in Paris abspielte. Dort gab es das Gerücht, dass Menschen bei Frigidität und Impotenz gegen Stromschläge immun seien. Der Graf von Artois ließ daraufhin die Kastraten der Pariser Oper einer elektrischen Überprüfung unterziehen; das Ergebnis verlief negativ. Alle wurden elektrisiert.

Elektrisierapparate, durch die sich die Leydener Flaschen aufladen lassen, sind verbreitet und in vielen ärztlichen Praxen zu finden. Die Öffentlichkeit ist an handfesten Fragen interessiert, wie etwa dem Zusammenhang zwischen Blitz und Elektrizität. Während also Cavendishs große Arbeit sang- und klanglos durchfällt, wird er wenig später dem breiten Publikum durch ein Aufsehen erregendes Experiment bekannt. Hier erweist sich Cavendish neben seinen überlegenen theoretischen Fähigkeiten wieder als äußerst geschickter Experimentator. Lange vor den Froschschenkelversuchen von Luigi Galvani (1737–1798) war bereits die Elektrizität von Fischen bekannt. In Antike und Renaissance war man überzeugt davon, dass ein sagenhafter Fisch, genannt »Gymnotus«, imstande sei, Menschen und Pferde durch einen Schlag seiner Flosse zu töten. Er galt als die Verkörperung der Elektrizität. Nun zieht ein lebender Fisch mit ähnlichen Eigenschaften, der Zitterrochen, alle Aufmerksamkeit auf sich. John Walsh (1726–1795), ein Abenteurer und Wissenschaftler, machte sich daran, ihn zu fangen, um dem Geheimnis dieser Elektrizität auf den Grund zu gehen. Dazu musste er allerdings zu einer Expedition nach Frankreich aufbrechen. Die Voraussetzungen, die er für dieses Vorhaben mitbringt, sind vielversprechend: jahrelange Erfahrung als Privatsekretär des Vizekönigs von Indien, Baron Clive, die Würde eines indischen Nabobs, einen Parlamentssitz und die Mitgliedschaft in der Royal Society und im Club der Gesellschaft, dem er zwei Eskimos vorgestellt hatte. Es gelingt ihm schließlich, vor La Rochelle ein weibliches und ein männliches Exemplar zu fangen. Er berichtet sogleich seinem Unterstützer Benjamin Franklin, dass Zitterrochen in der Tat völlig »elektrisch« seien, ähnlich wie eine Leydener Flasche. Auf der Rück- und Vorderseite verfügten sie allerdings über zwei unterschiedliche Arten von Elektrizität. Walsh beauftragt nun den Anatomen John Hunter, ein anderthalb Fuß langes und einen Fuß breites Exemplar zu sezieren. Wie sich herausstellt, hat jedes Paar der elektrischen Organe über 470 prismatische Stäbchen, von denen jedes wiederum durch 150 horizontale Membranen pro Zoll unterteilt ist, welche winzige, mit Flüssigkeit gefüllte Kammern bilden. Hunter kann wenig später der Royal Society ein sorgfältig seziertes männliches und weibliches Exemplar dieses fein strukturierten, schuppen- und rückgratlosen Fischs präsentieren. Für seine wissenschaftlichen Taten zeichnet die Royal Society Walsh mit der Copley-Medaille aus.

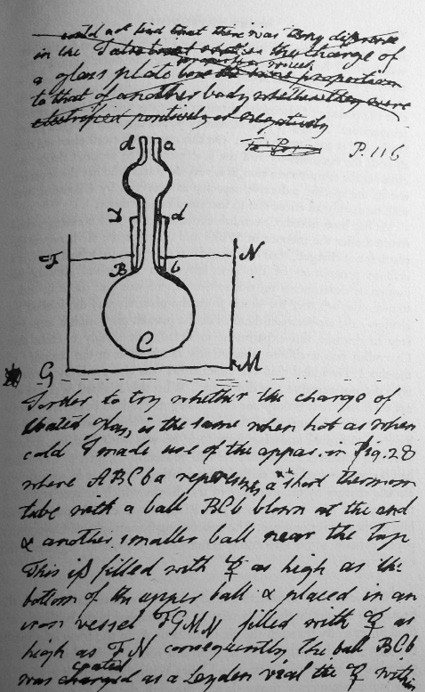

7 Zeichnung von Cavendish (1798) zur Bestimmung der Gravitationskonstante G – eine Bestätigung des von Newton postulierten Gravitationsgesetzes (1687).