Zum Buch

Unter den uralten Straßen Istanbuls sitzen vier Gefangene in einer Zelle – ein Student, ein Doktor, ein Barbier und ein alter Mann – und warten darauf, reihum von den Wärtern zum Verhör abgeholt zu werden. Um sich abzulenken, erzählen sie sich gegenseitig Geschichten. Geschichten aus ihrer Stadt Istanbul, Geschichten voller Liebe und Humor. Geschichten, die ihnen helfen sollen, die Begrenzungen von Raum und Zeit aufzuheben und das Leid erträglicher zu machen. Durch Parabeln und Rätsel bringen sie einander zum Nachdenken und Lachen. Und allmählich verwandeln sich diese eindringlichen Erzählungen von unterhalb der Stadt in zahlreiche, ineinander verwobene Geschichten von Istanbul selbst. Und sie zeigen, dass auch oberhalb des Kerkers Leid und Hoffnung nah beieinander liegen.

Zum Autor

BURHAN SÖNMEZ wurde 1965 in Zentralanatolien in einem kleinen, von der Elektrizität abgeschnittenen Dorf geboren und wuchs sowohl mit der kurdischen als auch der türkischen Sprache auf. Später zog er nach Istanbul, wo er Jura studierte. Er war Mitglied des türkischen Menschenrechtsvereins IHD und Gründungsmitglied der demokratischen Stiftung TAKSAV. Bei einem Übergriff durch die Polizei wurde er 1996 in der Türkei schwer verletzt und anschließend dank der Freedom-for-Torture-Stiftung in England medizinisch versorgt. Er unterrichtet an der Middle East Technical University in Ankara, schreibt für verschiedene unabhängige Medien und ist aktives Mitglied des türkischen und englischen PEN. Seine preisgekrönten Romane erscheinen inzwischen in über zwanzig Ländern.

Burhan Sönmez

ISTANBUL

ISTANBUL

Roman

Aus dem Türkischen von

Sabine Adatepe

Für Kıvanç

Inhalt

1. Tag: Student Demirtay erzählt

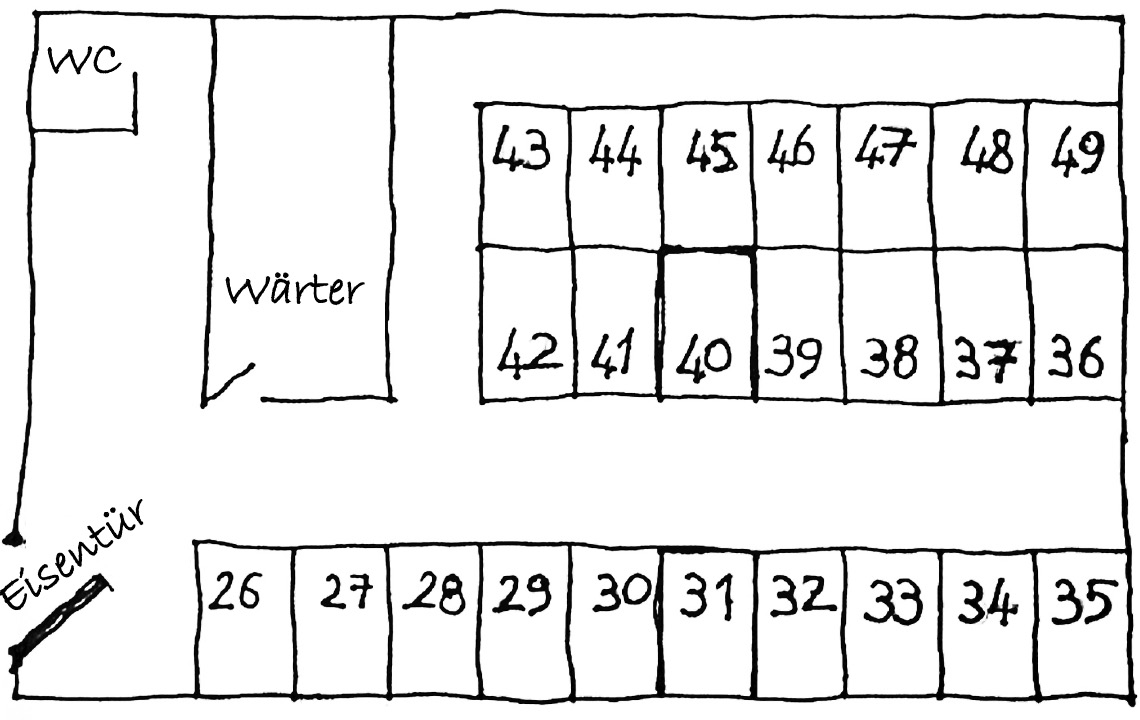

Die Eisentür

2. TAG: Der Doktor erzählt

Der weiße Hund

3. TAG: Barbier Kamo erzählt

Die Mauer

4. TAG: Küheylan Dayı erzählt

Der hungrige Wolf

5. TAG: Student Demirtay erzählt

Lichter der Nacht

6. TAG: Der Doktor erzählt

Der Zeitvogel

7. TAG: Student Demirtay erzählt

Die Taschenuhr

8. TAG: Der Doktor erzählt

Wolkenkratzer wie Speere

9. TAG: Barbier Kamo erzählt

Das Gedicht der Gedichte

10. TAG: Küheylan Dayı erzählt

Das gelbe Lachen

1. Tag

Student Demirtay erzählt

Die Eisentür

»Eigentlich ist es eine lange Geschichte, aber ich mache es kurz«, fing ich an. »In Istanbul hatte man nie zuvor einen solchen Schneefall erlebt. Als gegen Mitternacht zwei Nonnen das St.-Georg-Krankenhaus in Karaköy verließen, um zur St.-Antonius-Kirche zu gehen und die schlimme Nachricht zu überbringen, lagen zuhauf tote Vögel unter den Dachvorsprüngen. Mitten im April zerfraß der Frost die Blüten der Judasbäume und der schwertscharfe Wind piesackte die Straßenköter. Hast du es je im April schneien sehen, Doktor? Es ist eigentlich eine lange Geschichte, aber ich mache es kurz. Die beiden Nonnen kämpften sich durch das Schneegestöber, eine war jung, die andere alt. Schon fast auf Höhe des Galata-Turms sagte die junge Nonne zur anderen: Vom Fuß der Steigung an folgt uns ein Mann. Die ältere Nonne meinte: Ein Mann, der uns bei Sturm und Nacht folgt, kann nur eines im Sinn haben.«

Das Ächzen der Eisentür unterbrach mich. Ich warf dem Doktor einen Blick zu.

Es war eisig in der Zelle. Während ich dem Doktor die Geschichte erzählte, lag Barbier Kamo zusammengerollt auf dem nackten Betonboden. Decken gab es hier nicht, wir schmiegten uns aneinander wie Hundewelpen, um ein wenig Wärme zu finden. Seit Tagen drehte sich die Zeit um immer denselben Punkt, unmöglich zu bestimmen, wo die Nacht entlangfloss und wo der Morgen. Wir kannten den Schmerz und erlebten Tag für Tag aufs Neue das Grauen, das unser Herz überschwemmte, wenn man uns zur Folter holte. In dem kurzen Intervall, wenn wir uns gegen den Schmerz zu feien versuchten, waren Mensch und Tier, Weiser und Irrer, Engel und Teufel einander gleich. Als das Ächzen der Eisentür durch den Gang hallte, richtete Barbier Kamo sich auf. »Sie kommen mich holen«, unkte er.

Ich stand auf, trat an die Zellentür und spähte durch das kleine, in Kopfhöhe befindliche Gitterfenster hinaus. Das Licht der Lampe im Gang fiel auf mein Gesicht, als ich auszumachen versuchte, wer von der Eisentür her kam. Es war niemand zu sehen, vermutlich warteten sie am Eingang. Geblendet vom Lichtschein kniff ich die Augen zusammen. Ich warf einen Blick zur Zelle gegenüber und fragte mich, ob das junge Mädchen, das heute wie ein verwundetes Tier dort hineingeworfen worden war, wohl noch lebte.

Die Geräusche im Gang ebbten ab, ich setzte mich wieder und legte meine Füße über die des Doktors und von Barbier Kamo. Zum Aufwärmen kuschelten wir die bloßen Füße aneinander und bliesen uns den warmen Atemhauch aus nächster Nähe ins Gesicht. Auch Wartenkönnen war eine Kunst. Ohne jedes Bedürfnis zu reden, horchten wir auf das kaum wahrnehmbare Klappern von jenseits der Mauern.

Den Doktor hatten sie vor zwei Wochen in die Zelle gesteckt. Als man mich am nächsten Tag bluttriefend dazuwarf, hatte er mir die Wunden gereinigt und sein Jackett über mich gebreitet. Jeden Tag holte ein anderes Verhörteam uns mit verbundenen Augen heraus und brachte uns Stunden später kaum bei Sinnen zurück. Barbier Kamo wartete bereits seit drei Tagen. Seit er hier im Kerker saß, hatte man ihn weder zum Verhör geholt noch auch nur seinen Namen genannt.

Die Zelle von einem Meter Breite und zweien Länge war uns zunächst winzig vorgekommen, mittlerweile hatten wir uns eingewöhnt. Boden und Wände waren aus Beton, die Tür aus grauem Eisen. Einrichtungsgegenstände gab es keine. Wir hockten auf dem nackten Boden; schliefen uns die Beine ein, standen wir auf und drehten Runden. Manchmal, wenn wir den Kopf hoben, bei einem Schrei aus der Ferne, blickten wir einander im schummrigen, vom Gang hereinfallenden Licht an. Die Zeit verging mit Schlafen und Reden. Wir froren erbärmlich und wurden jeden Tag dünner.

Wieder erklang das rostige Quietschen der Eisentür. Die Vernehmer gingen fort, ohne jemanden aus den Zellen mitzunehmen. Wir lauschten, warteten ab, um uns zu vergewissern. Als die Eisentür ins Schloss fiel, verstummten die Geräusche, der Gang lag verlassen da. Barbier Kamo schnaufte. »Die Bastarde haben mich nicht geholt. Ohne jemanden abzuführen, sind sie fort«, brummte er. Er hob den Kopf, starrte zur finsteren Decke hinauf, dann rollte er sich wieder auf dem Boden zusammen.

Der Doktor bat mich weiterzuerzählen.

»Die beiden Nonnen im Schneegestöber …«, fuhr ich fort, da griff Barbier Kamo nach meinem Arm und fiel mir ins Wort. »Junge, könntest du nicht diese Geschichte ändern und etwas Vernünftiges erzählen?«, drängte er. »Eiskalt ist es hier, wir frieren uns den Arsch ab, und du erzählst Geschichten von Schnee und Sturm!«

Waren wir in Kamos Augen Freunde oder Feinde? Zürnte er uns, weil wir sagten, dass er seit drei Tagen im Schlaf redete, verachtete er uns? Würden sie ihn erst mit verbundenen Augen abführen, sein Fleisch in Fetzen reißen, ihn aufhängen und obendrein ans Kreuz nageln, dann mochte er wohl lernen, uns zu vertrauen. Im Augenblick ertrug er unsere Worte und unsere geschundenen Leiber nur notgedrungen. Der Doktor berührte sanft seine Schulter. »Schlaf gut, Kamo«, sagte er und bettete ihn wieder.

»In Istanbul hatte man nie zuvor einen derart heißen Tag erlebt«, fing ich an. »Eigentlich ist es eine lange Geschichte, aber ich mache es kurz. Als gegen Mitternacht zwei Nonnen das St.-Georg-Krankenhaus in Karaköy verließen, um zur St.-Antonius-Kirche zu gehen und die frohe Kunde zu überbringen, zwitscherten munter die Vögel auf den Dachvorsprüngen. Mitten im Winter blühten beinah die Knospen der Judasbäume auf und verdampften vor Hitze schier die Straßenköter. Hast du je im strengen Winter Wüstenhitze ausbrechen sehen, Doktor? Die beiden Nonnen kämpften sich in der Hitze voran, eine war jung, die andere alt. Schon fast auf Höhe des Galata-Turms angelangt, sagte die junge Nonne zur anderen: Vom Fuß der Steigung an folgt uns ein Mann. Die ältere Nonne meinte: Ein Mann, der uns in der düsteren, einsamen Gasse folgt, kann nur eines im Sinn haben: Vergewaltigung! Entsetzt hetzten sie die steile Gasse hinauf. Keine Menschenseele war zu sehen, die Leute waren an dem unvermutet heißen Tag zur Galata-Brücke geströmt oder an die Gestade des Goldenen Horns hinunterspaziert, nun, gegen Mitternacht lagen die Gassen wie ausgestorben da. Der Mann kommt näher, er holt uns ein, noch ehe wir oben sind, sagte die junge Nonne. Dann laufen wir, erwiderte die Ältere. In ihren langen Röcken und dicken Gewändern hasteten sie an Schildermachern, Musikalienhandlungen und Buchläden vorüber. Alle Geschäfte hatten geschlossen. Die junge Nonne drehte sich um. Der Mann rennt auch, sagte sie. Schon waren sie außer Atem, Schweiß rann ihnen den Rücken hinunter. Trennen wir uns, bevor er uns erwischt, schlug die Alte vor, dann kommt wenigstens eine von uns davon. Sie stoben in zwei verschiedene Gassen davon, ungewissem Schicksal entgegen. Die junge Nonne bog rechts ein und dachte, besser, ich drehe mich nicht mehr um. Ihr fiel die Geschichte aus dem Heiligen Buch ein. Auf keinen Fall wollte sie sich den Zorn zuziehen, der jene traf, die sich in der Ferne noch einmal umdrehen, um einen letzten Blick auf die Stadt zu werfen. Starr hielt sie die Augen auf die schmalen Gassen gerichtet, floh durch die Dunkelheit und änderte mehrfach die Richtung. Recht hatten jene, die den Tag für verflucht hielten. Im Fernsehen hatten Weissager gesprochen, außergewöhnliche Hitze mitten im Winter kündige eine Katastrophe an, die Narren des Viertels hatten den lieben langen Tag über die Stränge geschlagen. Nach einer Weile stellte die junge Nonne fest, dass außer ihren eigenen Schritten kein Geräusch zu hören war, da hielt sie an einer Ecke inne. In einer fremden Gasse lehnte sie den Rücken an eine Mauer und spähte umher, sie hatte sich verlaufen. Keine Menschenseele war zu sehen. In Begleitung eines Hundes, der ihr um die Füße scharwenzelte, schlich sie an der Mauer entlang. Eigentlich ist es eine lange Geschichte, aber ich mache es kurz. Als die junge Nonne endlich bei St. Antonius eintraf, war die andere noch nicht da. Sie stieß hervor, was ihnen widerfahren war, und versetzte alle in Schrecken. Gerade wollte eine Handvoll Mannhafter sich aufmachen, die ältere Nonne zu suchen, da ging das Tor auf und herein trat aufgelöst und aufgewühlt die Alte. Sie sank auf einen Schemel, verschnaufte und schlürfte zwei Schalen Wasser. Erzähl, was geschah, drängte die Junge ungeduldig. Ich bog wieder und wieder in andere Gassen ab, berichtete die Ältere, doch ich konnte den Mann nicht abhängen, bald sah ich ein, ich würde ihm nicht entkommen. Und dann, drängelte die Junge weiter. Ich blieb an einer Ecke stehen, da blieb auch der Mann stehen. Und dann? Ich hob meine Röcke. Und dann? Der Mann ließ die Hosen herunter. Uuund? Ich rannte weiter. Und dann? Was soll schon geschehen sein, eine Frau mit geschürzten Röcken rennt schneller als ein Mann mit heruntergelassenen Hosen.«

Barbier Kamo prustete los. Wir sahen ihn zum ersten Mal lachen. Sein lang auf dem Boden ausgestreckter Körper bebte, als vergnügte er sich im Traum mit seltsamen Wesen. Ich wiederholte den letzten Satz. »Eine Frau mit geschürzten Röcken rennt schneller als ein Mann mit heruntergelassenen Hosen.« Barbier Kamos Lachen explodierte in Gelächter, und ich fühlte mich bemüßigt, ihm den Mund zuzuhalten. Da schlug er die Augen auf und sah mich an. Hörten uns die Wärter, würden sie uns entweder verprügeln oder uns damit bestrafen, stundenlang an der Wand zu stehen. Auf diese Art wollten wir die Pausen zwischen der Folter allerdings nicht unbedingt verbringen.

Barbier Kamo richtete sich auf und lehnte den Rücken an die Wand gegenüber. Er holte tief Luft, sein Gesicht wurde ernst und nahm erneut den gewohnten Ausdruck an. Er glich einem Säufer, der nachts in eine Grube stürzt und nicht begreift, wo er ist, wenn er wieder zu sich kommt.

»Ich habe geträumt, dass ich brenne«, sagte er. »Im tiefsten Untergeschoss der Hölle, alle warfen ihre Holzscheite auf mein Feuer. Trotzdem fror ich, verdammt noch mal. Die anderen Sünder schrien, tausendmal zerfetzten sie mir das Trommelfell. Lichterloh und immer stärker prasselte das Feuer, doch ich bekam vom Brennen gar nicht genug. Ihr wart nicht da, ich sah jedes Gesicht einzeln, kein Doktor, kein Student war dabei. Ich wollte mehr Feuer, ich bettelte darum und brüllte wie ein erstickendes Rind. Reiche, Prediger, schlechte Dichter und lieblose Mütter, die rings um mich herum brannten, starrten aus ihren Flammen zu mir herüber. Die Wunde in meinem Herzen wollte nicht zu Asche verbrennen, mein Gedächtnis wollte und wollte nicht schmelzen und erlöschen. Das Feuer war imstande, Eisen zu schmelzen, doch meine verfluchte Vergangenheit stand mir weiter lebendig vor Augen. Bereue, sagten sie. Ist das genug, ist eure Seele gerettet, wenn ihr bereut? Ihr Höllenbewohner! Bastarde! Ich war ein gewöhnlicher Barbier, früher brachte ich Brot nach Hause und las gern Bücher, Kinder habe ich nicht. In den letzten Tagen, bevor unser Leben kippte, verlor meine Frau kein böses Wort. Ich wollte, dass sie mich verflucht, doch selbst ihren Fluch verweigerte sie mir. Was ich dachte, wenn ich nüchtern war, sagte ich ihr im Suff, eines Nachts hockte ich mich vor sie hin, ich bin ein armer Tropf, gestand ich. Sie beschimpft und beleidigt mich, sie schreit mich an, dachte ich. Ich wollte ihre verächtlichen Blicke auffangen, doch als sie den Kopf wegdrehte, sah ich nur Traurigkeit in ihrer Miene. Das Schlimmste an einer Frau ist, wenn sie stets besser ist als du. Genau wie meine Mutter. Ihr schaut mich mit Befremden an, weil ich so rede, das ist mir schnuppe!«

Barbier Kamo rieb sich den Bart und wandte das Gesicht dem durch das Gitter dringenden Lichtschein zu. Drei Tage lang hatte er sich nicht waschen können, ja, sein von Beginn an schmutziges Haar, die langen Fingernägel, der Geruch nach saurem Brot, den er verströmte, all das verriet, dass er auch draußen kaum mit Wasser in Berührung gekommen war. An den Geruch des Doktors hatte ich mich gewöhnt, meinen eigenen akzeptiert, Kamos Ausdünstungen aber sorgten dafür, dass seine Existenz wie das Bedrohliche seiner Psyche dauerpräsent waren. Drei Tage lang hatte er geschwiegen, nun sprudelte es nur so aus ihm heraus.

»Gleich am ersten Tag, als ich meinen Salon mit dem Schriftzug ›Barbier Kamo‹ an der Scheibe eröffnete, lernte ich meine Frau kennen. Sie brachte ihren Bruder, der bald darauf zur Schule kommen sollte, zum Haareschneiden. Ich fragte den Jungen nach seinem Namen, dann stellte ich mich selbst vor: Ich heiße Kamil, aber alle nennen mich Kamo. In Ordnung, Kamo Ağbi, sagte der Junge. Ich stellte ihm Rätselfragen und erzählte lustige Geschichten über die Schule. Meine spätere Frau saß dabei, auf Nachfrage sagte sie, sie habe kürzlich Abitur gemacht und schneidere nun in Heimarbeit. Sie wich meinem Blick aus, musterte lieber das Foto vom Leanderturm an der Wand, den Basilikumstrauch unter dem Bild, den blau gerahmten Spiegel, die Rasiermesser und Scheren. Als ich auch ihr Kolonya reichte, das übliche Kölnisch Wasser, mit dem ich dem Jungen den geschorenen Kopf einrieb, hielt sie mir die geöffneten Handflächen hin. Anschließend hielt sie sich ihre zierlichen Hände mit dem Duftwasser vor die Nase und schnupperte mit geschlossenen Augen daran. Da stellte ich mir vor, sie sähe mich hinter ihren Lidern, auf einmal wollte ich mein Leben lang von keinen anderen Augen mehr berührt werden als von diesen. Als meine Frau in ihrem Blümchenkleid, eingehüllt vom Zitronenduft des Kolonya, den Laden verließ, trat ich aus der Tür und schaute ihr nach. Ich hatte sie nicht nach ihrem Namen gefragt. Sie hieß Mahizer, sie war mit ihren zierlichen Händen in mein Leben getreten, und ich dachte, es wäre für immer.

An jenem Abend lief ich wieder einmal zum alten Brunnen. Im Garten hinter unserem Haus im Menekşe-Viertel, wo ich aufgewachsen bin, gab es einen Brunnen. War ich allein, beugte ich mich über den Rand und schaute in die finstere Tiefe hinab. Ich war so gefangen, dass ich gar nicht merkte, wie der Tag zu Ende ging und dass es eine Welt außerhalb des Brunnens gab. Die Finsternis bedeutete Stille, sie war heilig. Der Geruch der Feuchtigkeit berauschte mich, vor lauter Behagen schwindelte mir. Wenn jemand sagte, ich ähnele meinem Vater, den ich nie gesehen hatte, oder wenn Mutter mich mitunter nicht Kamo rief, sondern beim Namen meines Vaters Kamil, sauste ich atemlos zum Brunnen. Wenn ich dann meine Lungen aus der Tiefe der Finsternis vollpumpte, reckte ich den Kopf weit und stellte mir vor, auf den Grund des Brunnens hinabzutauchen. Mutter, Vater, meine Kindheit, ich wollte sie alle loswerden. Bastarde! Mutter war guter Hoffnung, als sich ihr Verlobter das Leben nahm. Um den Preis, aus der Familie ausgeschlossen zu werden, brachte sie mich zur Welt und gab mir den Namen ihres Verlobten. Selbst als ich schon alt genug war, um draußen zu spielen, daran erinnere ich mich genau, drückte sie mich manchmal an den Busen, schob mir die Brust in den Mund und flennte. Nicht Milch schmeckte ich, sondern Mutters Tränen. Es geht vorbei, der Moment ist gleich vorüber, die Augen zugedrückt zählte ich meine Finger einzeln ab. Eines Abends bei Einbruch der Dämmerung ertappte Mutter mich am Rand des Brunnens, sie zerrte an meinem Arm, da löste sich plötzlich der Stein, auf dem sie stand. Der Schrei, den sie ausstieß, als sie hinabstürzte, dröhnt mir bis heute in den Ohren. Um Mitternacht zogen sie ihren Leichnam aus dem Brunnen. Nach Mutters Tod steckte man mich in die Darüşşafaka-Waisenschule, ich schlief in Schlafsälen, wo jeder sein langes Leben vor den anderen ausbreitete, ich dagegen träumte von allem Möglichen.«

Kamo vergewisserte sich, ob wir ihm aufmerksam zuhörten.

»Als ich mit Mahizer verlobt war, schenkte ich ihr Romane und Lyrikbände. Unser Literaturlehrer auf dem Gymnasium pflegte zu sagen, jeder Mensch hat seine eigene Sprache, den einen versteht man anhand von Blumen, den anderen durch Bücher. Mahizer schnitt zu Hause Stoffe zu, nähte Kleider, hin und wieder schrieb sie Gedichte auf kleine Zettel und schickte ihren kleinen Bruder damit zu mir. Ich bewahrte ihre Gedichte in einem Kästchen zwischen den duftenden Seifen in der untersten Schublade im Barbiersalon auf. Der Laden lief gut, die Zahl meiner Stammgäste wuchs. Eines Tages wurde ein Kunde, ein Journalist, der nach der Rasur heiter aus der Tür trat, unmittelbar vor dem Salon erschossen. Die beiden Attentäter sprangen herbei, schossen dem Journalisten, der schon auf dem Boden lag, noch eine Kugel in den Kopf und brüllten: Liebe dein Land oder verschwinde, Mann! Am Tag darauf versammelte sich eine große Menge an der Stelle, wo die Blutspuren noch zu sehen waren, um des ermordeten Journalisten zu gedenken. Ich schloss mich ihnen an und ging, um des Haarschnitts und der Rasur willen, mit zur Beerdigung. Ich glaube nicht an Politik, die einzige politische Persönlichkeit, für die ich je etwas empfunden habe, war Hayattin, mein Literaturlehrer auf dem Gymnasium. Er redete zwar nicht über diese Themen, doch wir entdeckten sozialistische Zeitschriften zwischen seinen Mappen. Mein Unglaube war absolut, wie sollte Politik, deren Material der Mensch ist, in der Lage sein, die Welt zu verändern? Wer behauptet, das Gute werde die Gesellschaft retten und glücklich machen, kennt die Menschen nicht. Er lässt den Egoismus außer Acht, verdammt noch mal! Selbstsucht und Berechnung, Gier und Rivalität bilden doch die Basis der Menschheit. Äußerte ich solche Gedanken, widersprachen meine Kunden und versuchten hitzig, mich vom Gegenteil zu überzeugen. Wie kann jemand, der Lyrik liebt, so denken, ereiferte sich ein wartender Kunde. Er trat vor den Spiegel und deklamierte die Zeilen aus Les Fleurs du Mal, die ich dort angeheftet hatte. Die Gewalt nahm kein Ende, wir hörten, dass Leute aus dem Viertel erschossen wurden. Einmal stürzte einer meiner jüngeren Kunden aufgeregt herein und bat mich, seine Pistole zu verstecken, bevor die Polizei käme. Wenn ich also jemandem half, dann aus Zufall, Politik war mir schnuppe. Geld sparen, um eine Wohnung zu kaufen, Kinder haben, die Abende mit Mahizer verbringen, an etwas anderes glaubte ich nicht. Doch Mahizer wurde nicht schwanger. Als wir im zweiten Jahr unserer Ehe zum Arzt gingen, erfuhren wir, dass der Grund für das Problem bei mir lag.

Eines Abends, als ich gerade den Salon schloss, wurde ich Zeuge, wie drei Männer einen Mann attackierten. Es war mein ehemaliger Lehrer Hayattin. Ich zog das Messer, warf mich auf sie und verletzte alle drei an Gesicht und Händen. Das kam unerwartet für die Angreifer, sie wichen zurück und verschwanden in der Dunkelheit. Lehrer Hayattin umarmte mich. Plaudernd machten wir uns auf den Weg und setzten uns in eine Taverne in Samatya. Jeder erzählte von sich. Hayattin hatte nach der Waisenhausschule zweimal die Stelle gewechselt und sein Stundenkontingent reduziert, nun widmete er mehr Zeit der Politik. Die Zukunft des Landes bereitete ihm Sorgen. Er hatte gehört, dass ich mich an der Universität für französische Sprache und Literatur eingeschrieben hatte. Entgangen war ihm hingegen, dass ich meine Immatrikulation nach dem zweiten Semester auf Eis legte, weil ich arbeiten gehen musste, das zu hören, betrübte ihn. Als er fragte, ob ich mich weiterhin für Poesie interessierte, sagte ich leise ein paar Zeilen von Baudelaire auf, die ich bei ihm gelernt hatte. Stolz erinnerte er mich daran, wie ich im schulischen Rezitationswettbewerb einst den ersten Preis gewonnen hatte. Wir hoben die Rakı-Gläser und stießen an. Hayattin freute sich über meine Ehe, er selbst war ledig geblieben. Er hatte sich zwar, wie er sagte, vor einigen Jahren in eine Schülerin verliebt, sich ihr aber nie erklärt, und als er später hörte, das Mädchen habe nach dem Abitur geheiratet, beschloss er, allein zu bleiben. Wir tranken bis zum Morgen. Ich rezitierte aus dem Gedächtnis Gedichte, er jene, die er für das Mädchen geschrieben hatte. Ich weiß nicht, wie ich heimkam. Dass in Hayattins Gedichten der Name Mahizer vorkam, merkte ich erst am nächsten Tag, als ich wieder nüchtern war.

Seiner Beerdigung einen Monat darauf blieb ich fern. Lehrer Hayattin war Opfer einer einzelnen Kugel geworden, als er die Schule verließ. In seiner Mappe fand man ein Gedicht über kühne Ritter im Sturm, das er mir gewidmet hatte, ein Freund von ihm überbrachte es mir. An jenem Abend umarmte ich Mahizer und bat: Verlass mich nicht! Warum sollte ich dich verlassen, mein verrückter Mann, fragte sie. Ich hatte das Kästchen mitgebracht, das ich all die Jahre in der Seifenschublade im Salon aufbewahrt hatte. Nun öffnete ich es, nahm die Zettel mit den Gedichten heraus, die Mahizer in unserer Verlobungszeit geschrieben hatte, und bat sie, mir daraus vorzulesen. An den Zetteln haftete ein leichter Duft von Rosen und Lavendel. Sie las, ich knöpfte ihr die Bluse auf und schob mir ihre Brust zwischen die Lippen. Ich wollte Milch saugen, doch ich schmeckte die Tränen, die ihr auf die Brust rannen. Drei Monate später weinte Mahizer erneut, als sie mir stotternd eine Reihe Fragen stellte. Wer hat Lehrer Hayattin erschossen, wollte sie wissen. Er hat sich mir gegenüber kein Fehlverhalten vorzuwerfen, sagte sie. Seit ein paar Nächten hätte ich im Schlaf davon geredet, dass er den Tod verdient habe. Wen habe ich noch erwähnt, fragte ich. Gibt es noch andere, fragte Mahizer. Ich schwor beim Kopf meiner Mutter. Ich habe nichts damit zu tun, sagte ich, im Traum gesprochene Worte sind bedeutungslos. Ich nahm meinen Mantel und lief in die Kälte hinaus. Welch ungeheurer Irrtum? Betrübte Seele. Alter Narr. Ach Seele, früher glühten Funken auf deinen Flügeln. Beim leichtesten Ansporn von Hoffnung bäumtest du dich auf. Ach, keuchender Leidender, untauglicher Hengst! Gibt es denn irgendetwas auf der Welt, das nicht erlöschen würde? Meine Seele, arme Närrin mit blutenden Wunden. Weder die Lebensfreude noch der unentwegte Sturm leidenschaftlicher Liebe erreichen deine Wasser noch. Ach, Schauder der Zeit, der mich bei jedem Atemhauch weiter zersetzt. Zeit, die du meine Seele in die Ferne ziehst. Wie gelangte ich nur zum Brunnen, wie räumte ich nur die Steine beiseite und hob seine Klappe, ich war ja nicht bei Verstand. Ich beugte mich über den Brunnen und rief hinein. Mama! Warum gabst du mir, wenn du deine Brust zwischen meine Lippen schobst, Tränen statt Milch? Mama! Warum stammeltest du, wenn du meinen schmalen Körper in den Armen hieltst, nicht meinen Namen, sondern den meines toten Vaters? Mir war doch klar, dass du an meinen Vater dachtest, wenn du mich Kamil nanntest statt Kamo. Auch in deiner letzten Nacht riefst du hier nach Kamil. Ich wusste, dass der Stein, auf den du tratst, nicht fest saß, wusste, dass er sich lösen würde. Du würdest stürzen, Mama! Mir sagtest du, ich sei um meines Vaters willen zur Welt gekommen, ihm hätte ich mein Leben zu verdanken. Strafe Gottes! Die Toten waren tot. Du wolltest nie einsehen, wie lausig Licht ist. Licht zeigt doch nur das äußere Gesicht. Es hält uns davon ab, ins Innere zu schauen.«

Die letzten Worte hatte Barbier Kamo geflüstert, wie zu sich selbst. Er ließ den Kopf hängen, riss ihn aber jäh zurück und prallte gegen die Wand. »Epileptischer Anfall!«, urteilte der Doktor und bettete Kamo umgehend auf den Boden. Damit Kamo sich nicht auf die Zunge biss, klemmte er ihm den Kanten Brot, den wir für einen möglichen neuen Zellengenossen aufgespart hatten, zwischen die Zähne. Ich hielt ihm die Füße fest. Er hatte das Bewusstsein verloren, er zappelte, Schaum quoll ihm aus dem Mund.

Die Zellentür ging auf. »Was ist hier los?«, brüllte der Wärter, während er wie ein Riese über unseren Köpfen dräute.

»Der Kamerad hat einen epileptischen Anfall«, erklärte der Doktor. »Es braucht etwas mit durchdringendem Geruch, um ihn wiederzuholen, Kolonya oder eine Zwiebel.«

Der Wärter setzte einen Schritt in die Zelle hinein. »Sagt Bescheid, wenn euer beschissener Kumpel abkratzt, dann komm ich und hol die Leiche raus.« Er beugte sich aber doch zu Kamos Gesicht hinunter, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Der Wärter stank nach Blut, Schimmel und Feuchtigkeit. Offenbar hatte er vor Dienstantritt getrunken, sein Atem verströmte Alkoholschwaden. Bald trat er zurück und spuckte auf den Boden.

Als der Wärter die Tür schloss, sah ich hinter dem Gitter der Zelle gegenüber das Gesicht des jungen Mädchens, das heute gebracht worden war. Ihr linkes Auge war zugeschwollen, die Unterlippe aufgeplatzt. Sie war den ersten Tag hier, doch die Farbe ihrer Wunden verriet, dass man sie seit Längerem folterte. Als die Tür zu war, hockte ich mich wieder hin, griff nach Kamos Beinen und presste zugleich meine Wange auf den Betonboden, um durch den Spalt unter der Tür die Füße des Wärters beobachten zu können. Er hatte sich dem Mädchen zugewandt und stand reglos da. Das verriet mir die unveränderte Position seiner Füße. War das Mädchen nicht vom Gitterfenster zurückgetreten, hatte sie sich nicht in die Dunkelheit der Zelle gesetzt? Der Wärter schimpfte nicht, er schlug nicht gegen die Tür, um das Mädchen einzuschüchtern, betrat auch ihre Zelle nicht, um sie gegen die Wand zu schleudern. Kamo unterdessen zuckte und entspannte sich in schnellem Wechsel und versuchte, mir seine Beine zu entreißen. Die Arme hatte er zu beiden Seiten ausgebreitet und drückte mit den Händen gegen die Mauern der Zelle. Nach einem letzten Zucken endeten Kamos Krämpfe, sein Röcheln verstummte. Der Wärter, der die Zelle gegenüber begafft hatte, ließ das Mädchen in Ruhe und ging davon, das Geräusch seiner Schritte entfernte sich über den Gang. Ich stand auf und spähte hinüber. Als ich das Mädchen hinter dem Gitter erblickte, grüßte ich mit einem Kopfnicken, sie aber regte sich nicht. Nach einer Weile wich sie zurück und verschwand in der Finsternis.

Der Doktor lehnte den Rücken an die Wand und streckte die Beine aus. Er zog Kamos Kopf auf den Schoß und sagte: »Der schläft jetzt eine Weile.«

»Kann er uns hören?«, fragte ich.

»Manche Kranken hören in diesem Zustand, manche nicht.«

»Es ist nicht richtig, dass er vor uns alles von sich preisgibt, darauf sollten wir ihn hinweisen.«

»Ja, er sollte sich zurückhalten.«

So wie der Doktor Kamo ansah, schien er keinen Kranken, sondern den eigenen Sohn auf dem Schoß zu umsorgen. Er wischte ihm den Schweiß von der Stirn, strich ihm das Haar glatt.

»Wie geht es dem Mädchen gegenüber?«, fragte er.

»Ihr Gesicht ist voller nicht mehr ganz frischer Wunden, offensichtlich foltert man sie schon seit Längerem.«

Ich musterte Kamos regungsloses Gesicht. Und gab dem Kunden, der sich über ihn gewundert hatte, recht: Wie konnte ein solcher Mann Lyrik lieben? Er schlief, wie Kinder schlafen, erschöpft, weil sie den lieben langen Tag draußen herumgetollt waren. Hinter den Lidern hatte er jetzt wohl den Kopf über den Brunnenrand gereckt und starrte ins Schwarze. Sich an den feuchten Steinen hangelnd, nein, den Steinen würde er nicht vertrauen, an einem baumelnden Seil hatte er sich in die Tiefe hinabgelassen. Dort war Kamo Norden und Süden zugleich, Ost und West lagen in ihm. Sein Leben draußen war ausgelöscht, am Grund des Brunnens war er Brunnen, im Wasser war er Wasser.

»Wie lange war ich bewusstlos?«, murmelte Kamo und lüpfte die Lider.

»Eine halbe Stunde«, sagte der Doktor.

»Meine Kehle ist ganz trocken.«

»Setz dich langsam auf.«

Kamo kam hoch und lehnte den Rücken an die Wand. Er setzte die Öffnung des Wasserkanisters, den der Doktor für ihn hielt, an den Mund.

»Wie fühlst du dich?«, fragte der Doktor.

»Völlig fertig und ausgeruht zugleich, verdammt noch mal. Ich hätte euch von meinem Leiden erzählen sollen. Im Frühling, gleich nach Mutters Tod, trat die Krankheit zum ersten Mal auf. Es dauerte nicht lange, in wenigen Wochen hatte ich es überstanden. Man sagt doch, die Vergangenheit holt einen ein. Als Mahizer mich verließ, traten wieder Anfälle auf.«

»Hier haben Demirtay und ich acht auf dich. Kamo, ich muss dir etwas sagen, das ist wichtig. Miteinander zu plaudern ist schön, doch es gibt Regeln in der Zelle. Wir können nicht wissen, wer von der Folter bezwungen wird und all seine Geheimnisse preisgibt, wer den Vernehmern erzählt, was ihm hier zu Ohren gekommen ist. Wir reden hier zum Zeitvertreib, wir teilen unsere Sorgen, aber wir lassen uns keine Geheimnisse über die Lippen schlüpfen. Verstehst du?«

»Dürfen wir einander denn niemals die Wahrheit sagen?«, fragte Kamo. Der harte Mann war plötzlich einem gehorsamen Patienten gewichen.

»Behalt einfach deine Geheimnisse für dich«, entgegnete der Doktor. »Wir wissen nicht, warum du hier bist, und wir wollen es auch nicht wissen.«

»Wollt ihr denn gar nicht wissen, was für ein Mensch ich bin?«

»Hör zu, Kamo, draußen hätte ich dir nicht begegnen wollen, hätte mich ungern am selben Ort mit dir aufgehalten. Hier aber hat das Leid uns in der Hand, hier umarmt uns der Tod. Hier geht es nicht darum, jemanden zu verurteilen. Nehmen wir uns gegenseitig unserer Wunden an. Hier sind wir im reinsten Zustand Mensch, vergessen wir das nicht, hier sind wir Menschen, die leiden.«

»Ihr kennt mich nicht«, insistierte Kamo. »Ich habe euch ja noch gar nichts erzählt.«

Der Doktor wechselte einen Blick mit mir, ohne jede Erwiderung warteten wir ab.

Offensichtlich wählte Barbier Kamo seine Worte sorgfältig, wog sie ab, bevor er sie aussprach.

»Ich klage über mein Gedächtnis, es benimmt sich wie ein geizhalsiger Pfandleiher, jedes Wort speichert es akribisch. Du, Student, weißt du, dass die Worte in der Geschichte, die du vorhin erzählt hast, Konfuzius zugeschrieben werden? In meinem Barbiersalon hing über dem Spiegel, auf gleicher Höhe mit der Nationalflagge, ein Poster mit einer halb nackten Frau, darunter stand das Zitat. Auf dem Poster ist ein Mädchen zu sehen, den bunten Rock geschürzt läuft sie mit ihren langen Beinen, dabei wendet sie den Kopf zur Seite und schaut mich und die wartenden Kunden verlegen an. Zwischen ihren Beinen steht: Eine Frau mit geschürzten Röcken läuft schneller als ein Mann mit heruntergelassenen Hosen. Mitunter ließen Kunden sich von der Schönheit des Mädchens auf dem Poster hinreißen, meinten, der Spruch sei gar nicht wahr; wäre das Mädchen je in ihr Leben getreten, so träumten sie, wären sie so glücklich mit ihr geworden, dass sie gemeinsam die Welt ringsum vergessen hätten. Einmal seufzte beim Anblick des Bildes ein Kunde auf, ein Schriftsteller, wir alle hörten, wie er ach Sonja! murmelte, und dachten fortan, so hieße das Mädchen. Als er an der Reihe war, setzte sich der Schriftsteller auf den Stuhl vor mir und redete lange auf mich ein, irgendwann fing er an, mir mein Wesen zu erklären. Meine Seele gliche der russischen, meinte er. Als er meine Verblüffung sah, führte er Sprüche an, die er bei seinen Besuchen mehrfach von mir zu hören bekommen und sich irgendwann gemerkt hatte.

Wäre ich in Russland geboren, hätte ich wohl zur Familie Karamasow gehört und wäre entweder ein Mann des Untergrunds geworden oder ins Elend gestürzt wie Sonjas Vater Marmeladow. Jedes Wort, das Dostojewski über diese Menschen geschrieben hatte, traf angeblich haargenau auf mich zu. Dostojewski habe einen Gemütszustand bei diesen Leuten beschrieben, zuerst im Charakter von Marmeladow in Schuld und Sühne, dann im ersten Kapitel von Aufzeichnungen aus dem Kellerloch und zuletzt habe er ihn auf die gesamte Geschichte von Die Brüder Karamasow ausgewalzt. Die Unterschiede zwischen ihnen seien nur gering, aber doch groß genug, um sie auf ihrem Lebensweg in vollkommen verschiedene Richtungen zu bringen. Sonjas Vater Marmeladow war ein Gefallener, er wusste um sein Elend, er sprach davon, um sich zu tadeln. Er war eine vom Schicksal besiegte Jammergestalt. Sonja liebte ihren erbärmlichen Vater. Ach, schöne arme Hure Sonja! Wer hätte, wäre er sich als Belohnung ihrer Liebe sicher gewesen, nicht um ihretwillen blutrünstige Morde begangen! Der Mann im Kellerloch enthüllt sein Elend, um das Elend anderer vor Augen zu führen, und verwandelt es in Empörung. In der Hoffnung, auf gleichgestrickte Menschen zu treffen und ihnen einen Spiegel vorzuhalten, stochert er verbissen in seiner Seele herum. Die Landkarte der Brüder Karamasow dagegen sieht ganz anders aus. Sie hadern mit sich selbst, mit anderen und vor allem mit dem Leben. Weder fühlen sie sich erbärmlich wie Marmeladow noch betrachten sie die eigene Jämmerlichkeit als Mittel, um andere vorzuführen, wie der Mann im Kellerloch. Ihr Elend ist unausweichliches Schicksal, eine ewig eiternde Wunde. Ihr Streben richtet sich nicht darauf, das Leben anzunehmen, sondern darauf, es zu bekämpfen und, wenn sie etwas schmerzt, ihr Blut zu vergießen und es dem Leben ins Gesicht zu schmieren. Ebendieses Leben hat jetzt auch für mich eine neue Seite aufgeschlagen. Verflucht noch eins! Guckt mich nicht an wie die im Fegefeuer Schmorenden, lasst gut sein! Seit drei Tagen leihe ich euch nun schon mein Ohr, höre eure Geschichten an und euer Gestöhne nach der Folter. Jetzt hört auch mir einmal zu!«

Kamo warf uns einen herablassenden Blick zu und setzte den Kanister abermals an die Lippen, bevor er weitersprach.

»Ich weiß nicht, was wird, ob ich hier herauskomme und meiner Wege gehe oder wie ihr in die Folter muss. Schmerz fesselt den Leib, Angst aber fesselt die Seele, und Menschen verkaufen ihre Seele, um ihre Körper zu retten. Ich fürchte mich nicht. Dennoch werde ich mit den Folterern reden, werde ihnen Geheimnisse verraten, von denen ich euch kein Wort gesagt habe.

Ich werde sagen, was auch immer sie hören wollen, werde auf ihre Fragen hin meine Seele vollständig in ihre Hände geben. Wie Schneider ein Jackett auf links drehen und das Futter heraustrennen, so werde ich meine Eingeweide umkehren und vor ihnen ausbreiten, werde mehr erzählen, als sie verlangen. Zuerst werden sie gespannt zuhören, vielleicht auch alle meine Worte aufzeichnen, sie könnten ja zu etwas nutze sein, doch mit der Zeit werden sie genervt sein. Sie werden begreifen, dass, was ich sage, Wahrheiten über sie selbst sind, die sie gar nicht wissen wollen. Am meisten fürchtet der Mensch sich selbst. Auch sie werden sich fürchten, und sie werden alles tun, um mich zum Schweigen zu bringen, die Männer, die mich erst foltern, um mich zum Reden zu bringen, werden mich dann ans Kreuz nageln, werden mir Stromstöße versetzen, werden mich blutig schlagen, nur damit ich schweige. So entsetzlich die Wahrheit für mich ist, so entsetzlich ist sie auch für sie. Ich werde alles von mir erzählen und sie mit Seiten an sich konfrontieren, die sie nicht sehen wollen. Sie werden erschrecken wie Aussätzige, die zum ersten Mal in den Spiegel blicken, sie werden zurückschrecken, sich an die Wand drücken und, da sie sich nicht selbst ändern können, keinen anderen Ausweg sehen, als den Spiegel zu zertrümmern, also mein Gesicht und meine Knochen. Es wird aber nichts nützen, mir die Zunge herauszuschneiden, mein Stöhnen wird ihre Ohren taub machen, ihr Geist wird sich nur noch um eine einzige Wahrheit drehen. Daheim werden sie mitten in der Nacht schweißgebadet erwachen, verflucht, und die härtesten Spirituosen atemlos in sich hineinkippen. Doch wohin können sie schon fliehen, die Wahrheit pocht in der Schlagader des Menschen. Sie haben nur die Chance, das zu akzeptieren oder sich die Adern aufzuschneiden. Sie alle haben zärtliche Ehefrauen, die werden sie in die Arme nehmen und trösten, werden eine Zigarette anzünden und ihnen zwischen die zitternden Finger schieben. Sie fürchten sich entsetzlich davor, die eigene Wahrheit zu erfahren. Jetzt wird mir klar, warum sie mich in den drei Tagen nicht zum Verhör holten. Sie haben Angst vor mir.«