Buch

Der gnadenlose Überlebenskampf der freien Wildbahn stellte schon so manche Spezies vor verzwickte Probleme. Doch die Evolution kennt immer eine Lösung, und sei sie auch noch so verrückt. So werden Ameisen zu Zombies, Beutelmäuse zu Testosteronmonstern und Wespen zu Sklavenhaltern. Mit bissigem Humor stellt Matt Simon die skurrilsten Überlebensstrategien des Tierreichs vor.

Autor

Matt Simon ist Wissenschaftsjournalist beim Wired Magazine, wo er sich auf das Themenfeld Zoologie spezialisiert hat. Als einer von nur wenigen Menschen durfte er Zeuge des sagenumwogenen Paarungsverhaltens des Axolotls werden. Er lebt in den USA.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die amerikanische Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »The Wasp That Brainwashed the Caterpillar« bei Penguin Books, New York, USA.

Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall aufgrund der schlechten Quellenlage bedauerlicherweise einmal nicht möglich gewesen sein, werden wir begründete Ansprüche selbstverständlich erfüllen.

1. Auflage

Deutsche Erstausgabe April 2018

Copyright © 2016 der Originalausgabe: Matthew Simon

Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe:

Wilhelm Goldmann, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

All rights reserved including the right of reproduction

in whole or in part in any form.

This edition published by arrangement with Penguin Books,

an imprint of Penguin Publishing Group,

a division of Penguin Random House LLC.

Illustrationen: © Vladimir Stankovic

Umschlag: Uno Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: Vladimir Stankovic

Redaktion: Amelie Roth

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

MZ ∙ Herstellung: CB

ISBN 978-3-641-21079-3

V001

www.goldmann-verlag.de

Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz

Für alle Regenwürmer, die ich als Kind auf Blätter gesetzt und überschwemmte Gullys runtergeschickt habe. Das war echt nicht lustig. Ich war ein Mistkerl, und es tut mir leid.

Oh, und für meine Familie – die natürlich auch. Also, nicht dass ich sie auf Blätter gesetzt und den Gully runterschickt hätte. Aber ihr widme ich dieses Buch ebenfalls.

Inhalt

Einleitung

Fortpflanzung um jeden Preis

Die Breitfuß-Beutelmäuse

Tiefsee-Anglerfische

Plattwürmer

Leptobrachium boringii

Der Nördliche Bootsmannfisch

Babysitter gesucht

Pseudacteon curvatus

Glyptapanteles

Die Flanellmotte

Der Mondfisch

Der Eigentliche Streifentenrek

Die Große Wabenkröte

Ein Dach über dem Kopf

Eingeweidefische

Cymothoa exigua

Knallkrebse

Der Siedelweber

Malagidris sofina

Nicht die beste Gegend

Bärtierchen

Die Wasserspinne

Ophiocordyceps unilateralis und die Zombie-Ameise

Der Gürtelmull

Der Nacktmull

Gefressen werden ist schlecht fürs Überleben

Schleimaale

Der Axolotl

Sepien

Der Gespenst-Plattschwanzgecko

Schuppentiere

Die Mähnenratte

Nicht fressen ist ebenfalls schlecht fürs Überleben

Die Große Achatschnecke

Das Fingertier

Fangschreckenkrebse

Osedax

Sandlaufkäfer

So leicht kommst du mir nicht davon

Bolaspinnen

Stummelfüßer

Die Landkarten-Kegelschnecke

Neunaugen

Raubwanzen

Ein paar abschließende Worte

Anhang

Danksagung

Bibliografie

Register

Einleitung

Wir müssen über Wespen reden. Und ich meine nicht diese gelb-schwarzen Viecher, die Ihre Kindheitssommer zur Tortur gemacht haben. Um’s mal direkt zu sagen: Das sind Schäfchen. Nein, ich meine – und hier spielt die Reihenfolge ihrer Nennung keine Rolle – jene Wespen, die derart schmerzhaft zustechen, dass ein betroffener Wissenschaftler empfiehlt, sich bei einem Stich auf den Boden zu legen und einfach so lange zu schreien, bis der Schmerz allmählich wieder abklingt, damit Sie nicht in blinder Panik auf- und abrennen und sich noch schwerer verletzen. Jene Wespen, die einer Kakerlake ins Hirn stechen und dann das willenlose Insekt in irgendein Loch schleppen, damit die Wespenlarven es dort bei lebendigem Leib auffressen. Jene Wespen, die ihre Eier im Innern einer Raupe ablegen, sodass die frisch geschlüpften Larven den wehrlosen Wurm von innen heraus auszehren. Wespen sind in ihrer Fähigkeit, anderen Lebewesen Schmerzen zuzufügen, einzigartig auf der Welt und so erbarmungslos, dass Charles Darwin ihnen höchstpersönlich attestierte, ein gnädiger Schöpfer hätte sie sich nie erdenken können.

Nun ist die Sache aber die: Im Tierreich ist das Leben kein Zuckerschlecken, und am Ende steht der Tod. Oder so ähnlich. Überdies ist es dort draußen ziemlich leicht, verfrüht zu sterben. So ist es seit Milliarden Jahren. Und für so gut wie jede Spezies (außer für den Menschen) gilt: Das Totenbett ist kein sanftes Ruhekissen, und zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt versucht gerade irgendein Tier, seinen Kopf aus dem Schlund eines anderen zu ziehen. Ich kann Ihnen versichern, dass just in diesem Augenblick an irgendeinem Ort der Welt irgendeine arme Kreatur von Wespenlarven ausgelutscht wird. Himmel auch, wahrscheinlich ist genau in dieser Sekunde auch ein Baum auf irgendein Vieh gekracht. Ein Baum.

Die Natur schert sich um den Tod oder um Schmerzen nicht die Bohne. Natürlich behagt uns die Vorstellung nicht, dass genau in dieser Sekunde ein Tier seinen Kopf aus dem Maul eines anderen zu ziehen sucht. In unserer Welt gehört sich so ein Verhalten einfach nicht. In Wahrheit ist so etwas aber gar nicht ungehörig. Es ist schön. All die Raub- und Beutetiere, die diesen Planeten bevölkern, sind das Ergebnis von Aber- und Abertausenden von gloriosen Jahren der Evolution. Ausgehend von einem einzigen, ultrasimplen Organismus hat sich vor all dieser Zeit explosionsartig Leben auf unserem Planeten verbreitet – und dieses Leben, na ja, kommt untereinander nicht immer gut aus. Außerdem mussten diese Lebewesen mit den Jahren auch nicht einzig und allein auf ihresgleichen achtgeben – auch Klimaextreme, Überschwemmungen, Tornados und Asteroiden gaben mitunter Grund zur Sorge.

Um es mal klar zu sagen: Tiere haben es nicht leicht. Trotzdem ist die Evolution im Grunde die großartigste Problemlösungsmaschinerie der Welt. Kompliziert wird es nur, weil diese Maschinerie gleichzeitig auch eigene Probleme aufwirft. Das gibt im Tierreich Anlass zu allerlei … Verwicklungen.

Schauen wir uns beispielsweise die erbarmungswürdige Zombie-Ameise an. Sie kommt im südamerikanischen Regenwald als ganz normale Ameise zur Welt und grast mit ihren Kumpel rund um ihre Kolonie die Pfade ab, bis sie – völlig unbemerkt – eine Art blinden Passagier an Bord nimmt: eine Pilzspore. Durch den Panzer der Ameise arbeitet sich die Spore ins Körperinnere ihres zukünftigen Wirtstiers vor – und überdies in sein Gehirn. Dort produziert sie Chemikalien, die das Ameisengehirn quasi kapern, das Tier aus seiner Kolonie hinaus- und auf die Unterseite eines Blattes lotsen, und zwar zu einer ganz bestimmten Tageszeit und auf eine bestimmte Entfernung vom Boden, wo der Pilz optimale Wachstumsbedingungen vorfindet. Der Parasit befiehlt dort seinem Wirtstier, sich in eine Blattader zu verbeißen. Dann bringt er es um, platzt aus dem Hinterkopf der Ameise, um neue Sporen auf das Koloniegewusel unter ihm am Boden regnen zu lassen. Und so geht das Ganze wieder von vorn los.

So viel vorweg: Das habe ich mir nicht ausgedacht. (Der Zombie-Ameise in ihrer ganzen Pracht werden wir in Kapitel 4 wiederbegegnen.) Außerdem illustriert dieses Beispiel auf eindrückliche Weise, wie die Natur ihre eigenen Probleme schafft und löst. Denn um seine Sporen zu verbreiten, bräuchte der Pilz eigentlich Wind, der im dichten Regenwald aber meist Mangelware ist. Ergo hat der Pilz über Jahrtausende eine Lösung entwickelt – indem er Ameisen als Transportvehikel missbraucht. Nun haben die Ameisen ihrerseits eine Lösung für dieses Problem entwickelt: Instinktiv greifen sie sich Artgenossen, die erkrankt aussehen, und befördern sie aus ihrer Kolonie hinaus in eine Art Massengrab. Wie der Pilz mit dieser Maßnahme klarkommt? Er entgeht seiner Entdeckung, indem er im nächsten Evolutionsschritt die infizierte Ameise nach dem Befall aus der Kolonie hinauslotst. Was wir hier sehen, ist eine Aktions-Reaktions-Kette, die sich über Abertausende von Jahren entwickelt hat. Sobald eine Seite ein Manöver fährt, erfolgt auf der Gegenseite eine Reaktion. Aktion, Reaktion.

Und als hätten Organismen nicht ohnehin genug damit zu schaffen, sich Raubtiere und bösartige Pilze vom Leib zu halten, kann das andauernde Hin und Her zwischen Problem und Lösung auch zu Konflikten zwischen den Geschlechtern der betroffenen Spezies führen. Dazu muss man wissen, dass Männchen und Weibchen, was die Fortpflanzung betrifft, nicht unbedingt immer dieselben Interessen verfolgen. Während Weibchen wählerisch sein müssen, neigen Männchen dazu, alles ins Visier zu nehmen, was um sie herumfleucht. Da kommt es unter den männlichen Heißspornen schon mal zu Kämpfen. Die Männchen einer bestimmten Krötenspezies haben beispielsweise allen Ernstes so was wie bewehrte Schnurrbärte entwickelt, mithilfe derer sie ins Duell um das Paarungsvorrecht ziehen. Sogar hermaphroditische Arten wie bestimmte Plattwürmer treten gegeneinander an: Wenn nämlich zwei Exemplare aufeinandertreffen, will keines von ihnen dasjenige sein, das trächtig wird. Und die Lösung? Penis-Fechten! (Wir kommen gleich im allerersten Kapitel darauf zurück, weil ich doch annehme, dass Sie das brennend interessiert.)

Wozu aber all diese Konflikte in der Tierwelt? Na ja, so funktioniert das System eben. Das System, Mensch. Genauer gesagt: die natürliche Selektion nach Charles Darwin. Organismen treten über Nahrung, Wasser und mitunter Lebensraum in Konkurrenz, sowohl mit anderen Spezies als auch mit ihresgleichen. Nachdem es bei der Verdopplung der Erbanlagen zu Fehlern kommen kann und sich bei der Fortpflanzung die Gene beider Elterntiere im Nachwuchs grundsätzlich in einer jeweils einzigartigen Mischung niederschlagen, sind die einzelnen Exemplare einer Spezies immer unterschiedlich. Und nachdem es nie genug zu fressen gibt, wird nicht der ganze Nachwuchs überleben. Wenn nun diejenigen, die überleben, auch noch das günstigere Erbanlagen-Mischverhältnis mitbringen, mit dessen Hilfe sie sich die begrenzten Nahrungsressourcen sichern, dann können sie sich fortpflanzen, ihre Premiumgene weitergeben und so den Familiennamen aufrechterhalten.

Dabei ist Nahrung nur ein Aspekt von vielen. Es überleben eher diejenigen mit den besten Methoden, Fressfeinden zu entgehen, beispielsweise, weil sie deutlich schneller sind als ihre Artgenossen. Sie können ihre Gene weitergeben. Oder diejenigen, die in unwirtlichen Lebensräumen halbwegs klarkommen: Auch sie überleben – und können ihre Gene weitergeben. Fortpflanzungstechnisch haben diejenigen die Nase vorn, die ganz besonders attraktiv auf das andere Geschlecht wirken, etwa weil sie über ein außergewöhnlich schönes Federkleid verfügen oder 1-a-Dancemoves beherrschen. Wo man hinschaut, schwelen Konflikte: zwischen Raub- und Beutetieren, zwischen Brüdern und Schwestern, zwischen paarungswütigen Männchen und paarungswütigen Weibchen. Wo immer eine Tierart Land gutmacht, rückt eine andere vor, um ihr das eroberte Land wieder abspenstig zu machen.

Entsprechend wird im Tierreich mit Schwäche umgegangen – weil die Arten sich sprichwörtlich auf den Füßen stehen. Was alles in allem bedeutet, dass die Evolution über Milliarden von Jahren kreatürlichen Lebens auf der Erde zahlreiche Probleme aufgeworfen – aber eben auch gelöst hat. Aktion, Reaktion. Aktion, Reaktion. Überraschend oft geht es dabei echt kreativ und richtig absonderlich zur Sache. Dieses Buch soll Sie mitnehmen auf eine Reise zum Abstrusesten vom Abstrusen – wie eine Art Bestiarium. Versprochen: Kein einziges der hier erwähnten Tiere fällt einem Baum zum Opfer. Einem Killerpilz vielleicht – aber ganz gewiss keinem Baum. Darauf gebe ich Ihnen mein Ehrenwort.

Fortpflanzung um jeden Preis

Beuteltiere, die vögeln, bis sie blind werden und tot umfallen, und Plattwürmer, die einander mit ihren Penissen erstechen.

Sie mögen Sex, und das ist auch in Ordnung. Jeder mag Sex, selbst Kleinstlebewesen – das muss einfach so sein. Nur deshalb sind wir auf der Welt: um unsere Gene an die nächste Generation weiterzugeben. Vielleicht haben Sie ja ein paar abgenudelte Anmachsprüche auf Lager oder machen irgendwas mit Ihren Haaren oder – wenn Sie mal so richtig wild drauf sind – sogar beides gleichzeitig. Dafür brauchen Sie sich nicht zu schämen, weil Sex im Tierreich noch viel lächerlicher ist als alles, was Sie sich in Ihren wildesten Träumen vorstellen könnten. Zum Beispiel würde ich annehmen, dass Sie noch nie im Leben so viel Sex gehabt haben, dass Sie tot umgefallen wären. Das ist natürlich nur so eine Vermutung.

Die Breitfuß-Beutelmäuse

PROBLEM: Der einzige Zweck allen Lebens ist, Nachkommen zur Welt zu bringen. Was jede Menge Druck erzeugt.

LÖSUNG: Das zur Ordnung der Beuteltiere gehörende Breitfuß-Beutelmausmännchen paart sich drei Wochen lang mit jedem Weibchen, das ihm unterkommt, bis ihm der Pelz ausfällt, es innere Blutungen erleidet, erblindet, stirbt und noch viel Schlimmeres passiert.

Ich weiß genau, was der Sinn des Lebens ist. Mir ist klar, dass das eine ziemlich dreiste Aussage zu sein scheint – aber ich weiß es wirklich. Es ist nämlich folgendermaßen.

Vögeln Sie sich um Ihren Verstand. Und zwar so was von.

In den 3,8 Milliarden Jahren, in denen es auf der Erde Leben gab, bevor schließlich der Mensch auf der Bildfläche erschien und in Sachen Existenz ganz furchtbar philosophisch wurde, hatte alles Getier auf diesem Planeten genau ein oberstes Ziel: sich fortzupflanzen. Nachrangige Ziele waren: genug zu fressen, um dem Fortpflanzungstrieb nachgehen zu können, und nicht gefressen zu werden … um weiter dem Fortpflanzungstrieb nachgehen zu können.

Kein Lebewesen ist diesem Trieb stärker verpflichtet als Antechinus, eine in Australien beheimatete Beutelmaus. Die Männchen dieser Gattung haben dermaßen viel Sex, und zwar mit so vielen Sexualpartnerinnen und überdies derart ausdauernd, dass eins nach dem anderen tot umfällt. Allerdings sterben sie nicht einen schnellen Tod wie bei einem Herzinfarkt, beileibe nicht, das wäre viel zu einfach. Sie erliegen einem totalen Burn-out – einen Burn-out dieser Dimension könnte der Mensch gar nicht ertragen. Während die Männchen in einem fort dem nächsten Geschlechtsakt hinterherjagen, erleiden sie innere Blutungen. Ihr Immunsystem bricht sukzessive zusammen, und ihnen fallen die Haare aus. Gegen Ende verlieren sie sogar das Augenlicht, aber auch das hält sie nicht auf. In einer Welt, die früher oder später nur noch schwarz ist, folgen sie immer noch wie Sexzombies dem Drang, das nächste Weibchen aufzuspüren, bis sie schließlich ihren letzten Atemzug tun.

Grund dafür ist eine ordentliche Menge Testosteron. Der Hormonlevel geht während der Paarungszeit beim Antechinusmännchen sprichwörtlich durch die Decke, was bestimmt toll ist, wenn man auf eine ungezügelte Libido steht. Nicht ganz so toll wirkt sich das Testosteron, na ja, Sie wissen schon, auf die emotionale Stabilität und auf das allgemeine Wohlbefinden aus. All das Testosteron treibt nämlich einerseits Unfug mit den Energiereserven von Antechinus, sodass es drei Wochen lang nicht die geringste Nahrung zu sich nimmt, damit es sich voll und ganz auf seinen Paarungsmarathon konzentrieren kann, der bis zu bewundernswerten 14 Stunden andauert. Andererseits kommt es gleichzeitig zu einer unkontrollierten Cortisolausschüttung. Nun ist Cortisol ein Stresshormon, das zwar zu Höchstleistungen antreibt, aber eben auch gewisse Nebenwirkungen hat, wie innere Blutungen, Haarausfall und Erblinden.

Und was ist mit den Weibchen? Müssen diese schicksalsergeben all die durchgeknallten Männchen ertragen, die völlig kopflos über sie herfallen und wahllos alles begatten, was nicht bei drei auf den Bäumen ist? Nun … ja. Müssen sie. Allerdings haben die Weibchen viel mehr zu sagen, als es auf den ersten Blick den Anschein haben mag. In der Tat dürften die Weibchen jeder Spezies im Lauf der Evolution einen wesentlichen Anteil daran gehabt haben, dass ein solches Durcheinander überhaupt entstehen konnte.

POSSUM ODER OPOSSUM, DAS IST HIER DIE FRAGE

Als Heimat der Beuteltiere – beispielsweise des Antechinus – gilt der australische Kontinent. Doch Beuteltiere sind auch in Nord- und Südamerika beheimatet. (Die einzige Art, die in den USA vorkommt, nennt sich Opossum. Possums ohne O sind die australasischen Verwandten.) Vermutlich sind Beuteltiere ursprünglich sogar auf dem amerikanischen Doppelkontinent entstanden und dann vor schätzungsweise 60 Millionen Jahren über die Antarktis nach Australien ausgewandert, als die Kontinente noch zusammenhingen. Nicht dass ich jetzt hier stellvertretend für Amerika die Beuteltier-Lorbeeren beanspruchen will. Ich will es nur erwähnt haben.

Antechinus ist ein Insektenfresser, und für einen australischen Insektenfresser gibt es nichts Aufregenderes als den Frühling, weil da jedwede Insektenpopulation regelrecht explodiert. Im Frühling will unser Beuteltier auch seine Jungen aufziehen, gerade weil überall genügend Futter kreucht und fleucht – allerdings nicht so sehr für den Nachwuchs, als vielmehr für das Muttertier. Im Vergleich zu anderen Säugern – dem Pferd beispielsweise, dessen Fohlen bei der Geburt quasi auf die Hufe fällt und losprescht (na ja, genau genommen stolpern Fohlen eher los, aber sei’s drum) – kommt die Beutelmaus verhältnismäßig unterentwickelt zur Welt. Daher muss die Beutelmäusin ihre Jungtiere erst mal ziemlich lange säugen und aufpäppeln, und dafür braucht sie jede Menge Energie. (Die Jungen liegen auch nicht in ihrem Beutel, wie wir es von Koalas und Kängurus kennen, sondern in einer Art Bauchfalte.) Treibstoff für das Muttertier sind die Insekten. Breitfuß-Beutelmausweibchen scheinen im Lauf der Evolution ihre Paarungszeit überdies verkürzt zu haben, sodass die Entwöhnung der Jungen von der Muttermilch und die erste Aufnahme fester Nahrung in etwa auf denselben Zeitpunkt fallen, an dem das Insektenfutterangebot am größten ist. So ist das Überleben der Jungtiere optimal gesichert.

Dies wiederum führt … zum Tod all jener Männchen, mit denen sich die Muttertiere gepaart haben. Natürlich nicht unmittelbar ursächlich. Aber über die Jahrmillionen mussten unsere Antechinusmännchen dem Problem der kürzeren Paarungszeit ja irgendwie begegnen. Sie passten sich an, indem sie so viel Sperma wie nur möglich produzierten, um sich so schnell wie möglich mit so vielen Weibchen wie nur möglich zu paaren. Entsprechend sind die Hoden der Antechinuskerle im Verhältnis zu ihrem restlichen Körper auch gigantisch groß. Indem sie so viele Weibchen wie nur möglich begatten, kompensieren die Männchen die verkürzte Paarungszeit, die die Evolution ihnen auferlegt hat.

Auf den ersten Blick scheint dieser Widerstreit der Geschlechter mit unserer Vorstellung vom Überleben einer Spezies inkompatibel zu sein. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Ein Breitfuß-Beutelmausweibchen verlangt dem Männchen nur ein bisschen mehr ab. In den entscheidenden drei Wochen paart sie sich mit mehreren Vertretern ihrer Art, deshalb kann sie nicht wählerisch sein, wie es etwa die Pfauenhenne ist, die sich den Pfauhahn mit dem schönsten Gefieder aussucht. Aber nachdem die gesündesten Männchen das meiste Sperma produzieren, steigt für sie die Wahrscheinlichkeit, das Weibchen zu befruchten. Insofern »sucht« sich auch das Breitfuß-Beutelmausweibchen den besten Partner aus. Die Jungtiere, die sie gebiert, können außerdem von verschiedenen Männchen abstammen, und weil sie bis zu dreimal mehr Junge zur Welt bringt, als sie Zitzen hat, führt dies dazu, dass im Kampf um die Muttermilch nur die stärksten Jungtiere überleben. Die schwächeren Geschwister sterben und nehmen die schwächeren Gene ihrer Väter mit ins Grab.

WAS EINE 15 ZENTIMETER LANGE KLITORIS SO ALLES KANN

Hyänendamen gehen deutlich aktiver vor, wenn es darum geht, das Sperma bestimmter Paarungspartner auszuwählen. Die Weibchen verfügen über eine rund 15 Zentimeter lange Klitoris, die aussieht wie ein Penis. Während der Paarung dringt das Männchen in den »Penis« des Weibchens ein – was den Beobachtungen von Fachleuten zufolge einige Übung aufseiten des Männchens erfordert. Die vergrößerte Klitoris des Weibchens liegt möglicherweise in ihrer Fähigkeit begründet, das Sperma eines im Nachhinein eher unliebsamen Partners mithilfe eines Urinstrahls auszuspülen. Da ist es wohl nicht wirklich überraschend, dass im Lauf der Geschichte der Hyäne eine gestörte Sexualität angedichtet wurde. Niemand Geringeres als Ernest Hemingway beschrieb in den Grünen Hügeln Afrikas einst Fisi, die Hyäne, als »die hermaphroditische, die sich selbst verspeisende Kadaververzehrerin, die kalbenden Kühen auf den Fersen Seiende, die Knieflechsen Durchbeißende, die dir nachts, während du schläfst, das Gesicht zerfressen konnte«.

Tja, Hemingway eben. Hatte auch immer was zu meckern.

Von einer menschlichen Warte aus wirkt das natürlich brutal, aber so funktioniert das Leben nun einmal. Nicht weniger düster erscheint uns deshalb Charles Darwins Theorie von 1859, dass Evolution sich durch natürliche Selektion vollziehe. Die Formulierung »natürliche Selektion« ist im Übrigen durchaus wesentlich. Denn schon zu Darwins Zeiten waren in der Naturforscher-Community Veränderungen innerhalb der Spezies ein großes Thema. Allerdings führten die Wissenschaftler dafür die sogenannte Transmutation ins Feld. Das Umwälzende an Darwins Erkenntnissen war indes, dass er die genauen Mechanismen benannte: Die verschiedenen Spezies zeugen typischerweise mehr Nachfahren als überleben, dieser Nachwuchs weist unterschiedliche Eigenschaften auf, und nur derjenige überlebt, pflanzt sich fort und gibt seine Gene weiter, dessen Eigenschaften besser an die Umweltbedingungen angepasst sind. Genau so entwickelt sich eine Spezies: indem sie sich der Umwelt anpasst und mit Fressfeinden umzugehen lernt. Im Lauf dieses Prozesses muss zwangsläufig eine große Menge schlecht angepasster Exemplare den Weg alles Irdischen gehen.

Die Breitfuß-Beutelmauskerle scheint das nicht zu jucken. Solange sie können, kosten sie ganz einfach ihren Sinn des Lebens aus: Sie pimpern, was das Zeug hält, auch wenn es sie am Ende Kopf und Kragen kostet. Mal abgesehen davon werden auch die Weibchen höchstens ein paar Jahre alt – insofern setzt unser Otto Normalmausemännchen mit seinem selbstmörderischen Hals-über-Kopf-ins-Vaterglück gar nicht so wahnsinnig viel aufs Spiel. (Nachdem alle nach der vorherigen Paarungszeit geboren wurden, überlebt kein einziger seinen ersten Geburtstag.) Andererseits hat Antechinus sich mit Dutzenden Weibchen gepaart, und bestenfalls hat mindestens eines von ihnen seine Nachkommen zur Welt gebracht. Nachdem der Sinn des Lebens somit erreicht ist, kann er sich ins Jenseits verabschieden, während das Weibchen noch mal Anlauf nimmt, weil die wahre Arbeit jetzt erst losgeht.

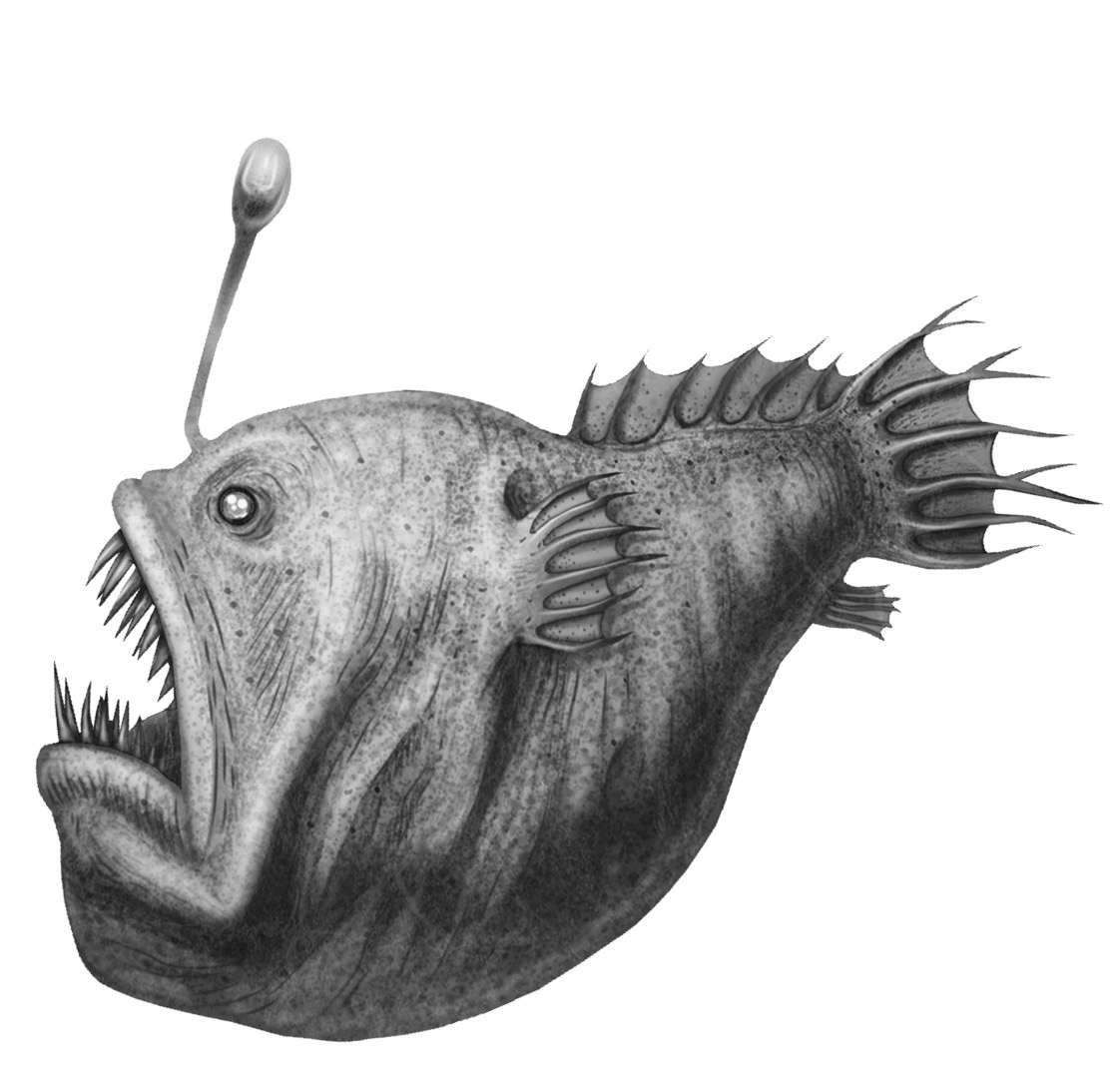

Tiefsee-Anglerfische

PROBLEM: Sie glauben, in irgendeiner Bar jemanden aufzureißen wäre schwierig? Probieren Sie es mal in den Weiten der Tiefsee!

LÖSUNG: Wenn der zwergwüchsige Tiefsee-Anglerfischmann seine Traumfrau trifft – die bis zu 500 000-mal so schwer sein kann wie er selbst –, lässt er sie nicht mehr ziehen. Er beißt sich an ihr fest, verwächst mit dem Kopf an ihrem Körper und verbringt den Rest seines Lebens damit, auf ihr Kommando Sperma auszustoßen.

Genug des Mitleids für Antechinus. In den Tiefen des Ozeans gibt es einen Hombre, für den der Tod durch Sex der Himmel wäre. Er verbringt sein Leben in sexueller Dienstbereitschaft, und das mitnichten auf gute Art. Ich spreche von der absonderlichen, alles andere als freudigen Existenz des Tiefsee-Anglerfischs.

Es wäre in der Tat verzeihlich anzunehmen, dass die Weibchen und Männchen der gut 160 Tiefseeanglerarten zu unterschiedlichen Spezies gehörten. Die Weibchen sehen spektakulär aus: Zuallererst einmal verfügen sie über eine biolumineszente Beuteattrappe, ein Leuchtorgan, das vor ihrem Gesicht baumelt und sowohl Beute als auch Männchen der eigenen Spezies anlockt. Die verschiedenen Arten weisen unterschiedlich geformte Leuchtorgane auf, die jeweils anders blinken, sodass die Männchen auf Partnersuche fremden Arten aus dem Weg gehen können. In ihren gewaltigen Kiefern sitzen riesige Fangzähne, mit deren Hilfe sie ihre in der einsamen Meerestiefe rare Beute verschlingen, und die Mahlzeiten werden in höhlenartigen Mägen verdaut. Tatsächlich variieren Tiefseeanglerarten enorm in Form und Größe. Einige sind eher stromlinienförmig gebaut, während andere wie ulkig bauchige Kugeln mit Gesichtern wirken, die statt auf Tempo und Manövrierbarkeit auf ein Leben als schwimmender Softball setzen.

Einige Weibchen besitzen seitlich kleine Beulen, die auf den ersten Blick aussehen wie Parasiten, die für eine Gratismahlzeit angedockt haben. Dass es sich hierbei um Parasiten handelt, stimmt tatsächlich – nur dass es kleine männliche Tiefsee-Anglerfische sind, die je nach Art so winzig ausfallen, dass sie unter den kleinsten Wirbeltieren der Welt rangieren. (Wirbeltiere verfügen, wie der Name ahnen lässt, über eine Wirbelsäule, während die sogenannten Wirbellosen, nun ja, kein Rückgrat haben.) Diese glücklichen Männchen haben ihren einzigen Lebenszweck erfüllt: ein Weibchen zu finden, das je nach Art das bis zu 500 000-fache des Gewichts des Männchens auf die Waage bringt. Die Männchen selbst sind nicht einmal imstande, Beute zu fangen. Sie schlüpfen einzig und allein, um in der Dunkelheit ein Weibchen aufzutreiben – was an Unmöglichkeit grenzt. Schätzungsweise gelingt es sage und schreibe einem Prozent; 99 Prozent der Männchen verhungern.

LICHT MEINES LEBENS

LICHT MEINES LEBENS

Rund 90 Prozent allen Lebens in der Tiefsee bedient sich der Biolumineszenz. Auf den ersten Blick mag das wie ein Überlebensnachteil wirken, weil sie in der Finsternis doch wie ein Silvesterfeuerwerk anmuten dürfte, das kaum ein Fressfeind übersehen wird. Allerdings ist Biolumineszenz aus einer ganzen Reihe von Gründen wesentlich: Sie dient der Kommunikation, lockt Beute an, wie wir im Fall der Tiefsee-Anglerfische sehen, kann aber auch zur Verteidigung eingesetzt werden. Einige Krebstiere scheiden ein flimmerndes Sekret aus, um Angreifer in die Irre zu führen – genau wie Kraken Tinte absondern. Andere leuchten mithilfe von Biolumineszenz ihre Bäuche aus, sodass ihr Umriss vor dem kargen Licht, das von der Wasseroberfläche herabfällt, für einen Fressfeind aus der Tiefe nicht erkennbar ist. Wieder andere »markieren« regelrecht ihre Feinde: Wenn ein Fressfeind einen leuchtenden Körperteil erbeutet hat und sofern dieser Fressfeind durchsichtig ist (was dort in der Tiefe anscheinend en vogue ist), leuchtet der Körperteil im Magen weiter und macht den Fressfeind seinerseits sichtbar wie einen Bankräuber, auf den eine Farbbombe niedergeregnet ist.

Im Grunde lebt der männliche Tiefsee-Anglerfisch ein komplett gegensätzliches Leben zum Antechinus: Nicht zu viel, sondern zu wenig Sex kostet ihn das Leben. Sollte er jedoch ein Weibchen wittern – er verfügt über die im Verhältnis zum Kopf größten Nasenlöcher des Tierreichs – und sollte das charakteristische Biolumineszenz-Muster passen, schnappt er mit seinen zangenartigen Zähnen zu, und das Pärchen bleibt bis ans Ende seiner Tage vereint.

So funktioniert das Ganze: Nachdem das Männchen sich festgezwickt hat, zersetzen Enzyme seinen Kopf und führen dazu, dass er mit dem Körper des Weibchens verwächst. Sobald er an den Blutkreislauf des Weibchens andockt und auf diese Weise mit Nährstoffen versorgt wird, legt er zwar deutlich an Größe zu, andererseits bilden sich überflüssige Organe und Körperstrukturen wie die Augen zurück. Indem er sich an ihrem Stoffwechsel bedient, wird er quasi zu einem Parasiten, und tatsächlich nennt sich dieser Vorgang »Sexualparasitismus«. Richtig gelesen: Der Tiefsee-Anglerfisch ist ein Parasit – seiner eigenen Art.

Das charmante Pärchen stimmt auch seinen Hormonhaushalt aufeinander ab, sodass das Weibchen die Spermienabgabe vonseiten des Männchens einleiten kann, sobald es mit dem Ablaichen beginnt – und zwar in Form von bis zu zehn Metern langen Bändern mit Eiern, die das Sperma des Männchens regelrecht aufsaugen. (Gerade weil das Männchen seinem Weibchen nutzt – indem es punktgenau sein Sperma absondert –, sind einige Fachleute der Ansicht, dass es sich genau genommen nicht um Parasitismus handelt. Der Beziehungsstatus der Tiefsee-Anglerfische ist insofern mindestens kompliziert.) Unterm Strich ist das Weibchen quasi zum selbstbefruchtenden Hermaphroditen geworden. Es kann in seinen bis zu 30 Lebensjahren mehrere Männchen »ansammeln«, die allesamt Sperma produzieren, bis das Weibchen stirbt und die gesamte merkwürdige Einheit hinab auf den Meeresgrund sinkt.

Diese kreative Lösung für das Problem, einen »ganz normalen« Paarungspartner zu finden, macht nebenbei bemerkt den Tiefsee-Anglerfisch zu einem regelrechten Reproduktionsroboter, der gerade so viele Eier und Spermien absondert, wie es das aktuelle Energieniveau des Weibchens erlaubt. Genau deshalb sind weibliche Tiefsee-Anglerfische ihren männlichen Artgenossen auch derart überlegen; es geht immerhin einzig und allein um die Gameten, sprich: um Eier und Spermien.

Männliche Exemplare der Spezies Mensch sind gerne mal der Überzeugung, dass sie durch ihren Körperbau ihren weiblichen Artgenossen überlegen sind und dass dieses Prinzip im Grunde universell gültig ist. In Wahrheit sind bei den meisten Spezies die Weibchen deutlich größer als die Männchen. Dies liegt teils daran, dass Weibchen für die Produktion von Eiern eine Unmenge von Energie aufbringen müssen – das Tiefsee-Anglerfischweibchen beispielsweise hat ein derart großes Maul und einen so gewaltigen Bauch, weil es in einem Lebensraum ohne nennenswerte Beute lebt. Was immer ihr je vor die Angel schwimmt, muss unbedingt erbeutet werden, um ihr Energielevel zu sichern. Außerdem nehmen Eier deutlich mehr Raum ein als Spermien, sodass das Männchen es sich leisten kann, verhältnismäßig klein zu sein.

An anderer Stelle im Tierreich sind Eier dagegen ein rares Gut. Die Weibchen müssen sich sehr genau überlegen, mit wem sie sich paaren wollen, weil sie nur eine limitierte Zahl Gameten produzieren. Sie tun sich beispielsweise mit dem besten Tänzer oder dem durchsetzungsfähigsten Raufbold zusammen, um sicherzustellen, dass die bestmöglichen Gene an die Nachkommen weitergegeben werden. Diese Strategie ist insbesondere für Säugetierweibchen relevant, denn sie müssen jedes Mal enorm viel Energie aufbringen, um die kleinen Hosenscheißer überhaupt erst einmal auszutragen. Dass das Weibchen wählerisch sein muss, führt unter Männchen folglich zu einem erbitterten Wettstreit um das Vorrecht, sich zu paaren, was mitunter darin resultiert, dass die normalen Größenverhältnisse sich verkehren: Dann sind auf einmal Männchen größer, damit sie um die Zuneigung des Weibchens konkurrieren können.

Das Antechinus- und das Anglerfischweibchen jedoch haben sich dahingehend entwickelt, sich auf ihre eigene subtile Art das am besten angepasste Männchen zu sichern. Frau Antechinus sorgt dafür, dass dem Männchen dicke Klöten wachsen, während Frau Tiefsee-Anglerfisch sich rarmacht – wir erinnern uns: Nur ein Prozent aller männlichen Tiefsee-Anglerfische überlebt und findet eine Partnerin. Nicht dass die anderen es nicht versuchen würden. Nur ist es wirklich, wirklich schwer dort unten in der Schwärze der Tiefsee, ein Weibchen aufzuspüren. Nur die allerbesten Weibchenwittermeister haben eine Chance, mit ihrer Auserwählten zu verwachsen und ihre Gene an die nächste Generation weiterzugeben. Wahrscheinlich sind genau aufgrund dieses lebensnotwendigen Witterns die Nasenlöcher der Männchen evolutionsbedingt gewachsen. Dieser Evolutionsvorteil sichert ihnen das Recht, die eigenen Gene – und den Riesenzinken – weiterzuvererben.

»DIE KORRELIERENDE ENTWICKLUNG VON WEIBLICHEM PENIS UND MÄNNLICHER VAGINA BEI HÖHLENINSEKTEN«

Bemerkenswert unwählerisch bei der Partnerwahl sind Vertreter der Gattung Neotrogla. (Eine Gattung sind mehrere untereinander eng verwandte Arten.) Bei dem brasilianischen Insekt verfügen die Männchen über eine Art Vagina und die Weibchen über einen Penis. Genau genommen handelt es sich dabei um eine penisartige Struktur, die in eine Körperöffnung des Männchens eindringt und sich dort verankert. Nicht nur saugt sie darin das männliche Sperma auf, darüber hinaus nimmt sie auch eine Art nährstoffreiches Starter-Kit auf, eine überaus wertvolle Energiequelle in den kargen Höhlen, die Neotrogla bewohnt. Die Weibchen haben sich in dieser Gattung also zu »Jägerinnen« entwickelt, während die Männchen einen auf rar machen. Der wissenschaftliche Aufsatz, in dem die Entdeckung erstmals geschildert wurde, erschien unter dem vielversprechenden Titel »Female Penis, Male Vagina, and Their Correlated Evolution in a Cave Insect«.

Kein Wunder also, dass die ersten Biologen, die zu Anfang des 20. Jahrhunderts diese eigenartig angedockten Männchen zu Gesicht bekamen, zunächst irrtümlich davon ausgingen, dass es sich dabei um Larven handelte, die mit den Weibchen verwachsen wären. Als die Wahrheit schließlich ans Licht kam, schlug die Verwirrung regelrecht in Schockstarre um – und dann in kaltes Grauen. 1938 beschrieb der Biologe und Forschungsreisende Charles William Beebe die vorherrschende Meinung zum Tiefsee-Anglerfisch folgendermaßen:

Durch einen Duftstoff angelockt, quer durch die endlos unwirtliche Finsternis unwiderruflich auf ein derart riesenhaftes Weibchen zuzusteuern und sich dann willentlich in das weiche Gewebe zu fressen, um zunehmend ihr Blut durch die eigenen Adern pulsen zu spüren, dann alles zu verlieren, was einen vom Wurm unterscheidet, um ein hirnloses, sinnloses Ding zu werden, das einst ein Fisch war – all dies gehört ins Reich der Schauermärchen und ist schier nicht zu glauben, ehe man es zum Beweis mit eigenen Augen sieht.

Dann schwimm mal schön weiter, kleiner Herr Tiefsee-Anglerfisch, erbringe den Beweis, und bleib schön du selbst.

Plattwürmer

PROBLEM: Mutter zu sein ist eine gewaltige Aufgabe.

LÖSUNG: Hermaphroditische Plattwürmer tragen Penis-Gefechte aus. Total naheliegend, oder? Jeder Plattwurm verfügt sowohl über männliche als auch weibliche Keimzellen, und derjenige Duellant, der gewinnt, indem er mit seinem lanzenartigen Geschlechtsteil den Gegner anpikst, kommt darum herum, die Nachkommen zur Welt bringen zu müssen; der befruchtete Verlierer trollt sich.

Wie wir bei Anglerfisch und Antechinus gesehen haben, müssen die Männchen in der Regel einen gewissen Aufwand betreiben, um sich paaren zu dürfen, während andererseits die biologische Hauptlast bei den Weibchen liegt, die eine enorme Energieleistung erbringen, um Eier zu produzieren und – im Falle von Säugetieren – Nachkommen auszutragen und sie nach der Geburt auch zu versorgen. Was aber, wenn wir es mit einem Hermaphroditen zu tun haben? Wie beispielsweise mit einer bestimmten Art der Plattwürmer? Wer übernimmt da die Mutterpflichten?

Ganz einfach: wer immer das Duell im Penis-Fechten verliert. In Korallenriffen – weit entfernt von jenen Tiefen, in denen der Anglerfisch seinen bizarren Sexpraktiken nachgeht – kämpfen bestimmte Plattwurmarten nämlich genau darum.

An sich fängt es ganz harmlos an. Zwei oftmals farbenprächtige Plattwürmer begegnen und beschnüffeln sich. Doch ehe man sichs versieht, hat der Friede ein Ende, weil beide ihre jeweilige Waffe zücken: ein scharfes weißes Stilett … ihren Penis. Wie Sportfechter auf der Planche täuschen die Plattwürmer Angriffe an und stechen zu – und versuchen gleichzeitig, ihr Sperma in den Körper ihres Gegners zu injizieren und zu verhindern, selbst besamt zu werden. Das Ganze kann bis zu einer Stunde dauern, ehe die Duellanten ihre Penisse und sich selbst zurückziehen und wieder getrennter Wege gehen. Wenn das Gefecht vorbei ist, sind mitunter beide von weißlichen Stichwunden gezeichnet, die Sperma enthalten, und an ihren Körpern kann man blasse Striemen erkennen, wo der Samen in Richtung der zu befruchtenden Eier fließt.

Sie werden sich jetzt womöglich die Frage nach dem Warum stellen – warum entwickelt die Natur eine derart gewalttätige, »traumatische Insemination« oder, genauer und noch extravaganter formuliert, die »intradermale hypodermische Insemination«? Folgendes ist das Problem: Die beiden Plattwürmer haben die gleichen Interessen: Keiner von ihnen will das Weibchen sein (ich weiß, das klingt sexistisch, aber in diesem Fall sei es verziehen), denn die Produktion der Eier zehrt sie enorm aus, ganz zu schweigen davon, dass der Verlierer auch tiefe Wunden davonträgt. Der Gewinner hingegen darf seine Gene weitergeben, ohne sich auch nur im Mindesten um die Brutpflege zu kümmern.

WURM KANN ALLES SEIN

Innerhalb gewisser Grenzen kann in unserer Sprache quasi alles Wurm sein, solange es nur länglich, rückgratlos und halbwegs glitschig ist – zum Beispiel der Stummelfüßer (der im Englischen auch als »Seidenwurm« bezeichnet wird und dem wir später noch begegnen werden), der Bandwurm, der unseren Verdauungstrakt besiedelt, sowie der Erd- oder Regenwurm, der in Australien über anderthalb Meter lang wird (er soll bitte schön in Australien bleiben, wo es generell die abartigsten Viecher gibt). Seine Länge ist allerdings lächerlich im Vergleich zur Langen Nemertine, die gern mal 30 Meter misst – ebenso lang wie ein Blauwal, der als größtes Lebewesen auf der Erde gilt. In Schottland soll einmal eine 55-Meter-Nemertine gefunden worden sein, allerdings wurde diese wohl ein wenig in die Länge gezogen. (Da wollte sich jemand anscheinend unbedingt »Entdecker der längsten Kreatur der Erde« schimpfen. Wozu der Ruhm die Menschen bringt …)

Und das ist noch nicht mal das Schrägste an der ganzen Sache: Die natürliche Selektion sieht vor, dass derjenige Plattwurm, der vom Stilettpenis des anderen getroffen wird, gerne richtig heftig durchbohrt werden möchte. Denn die Gene der geschicktesten Fechter mit dem größten Fortpflanzungserfolg werden von allen Plattwürmern am allerliebsten weitergegeben, weil sich dann unter ihren Nachkommen auch eher geschickte Fechter und Befruchter finden. Im Grunde ist dies eine brutale Ironie der Natur: Der Plattwurm will nicht mit dem Penis angepikst und inseminiert werden, aber wenn schon, denn schon – dann gleich mehrfach und so gründlich wie nur möglich.

Noch merkwürdiger wird es, wenn wir eine andere Plattwurmart betrachten, eine durchsichtige, mikroskopisch kleine Art namens Macrostomum hystrix. Wie sein am Meeresboden zwischen Korallenriffen lebender Verwandter paart sich auch Macrostomum hystrix, indem es sein Sperma in seinen Partner injiziert. Allerdings tut Einsamkeit diesem Winzling so richtig weh – denn wenn kein Partner in Sicht ist, benutzt er sein Stilett, um sich selbst zu stechen … und zwar in den Kopf – was sich im Fachjargon »Selbstung« (oder »Selbstbefruchtung«) nennt. Nachdem das Stilett quasi den Schwanz ersetzt und der Kopf somit am anderen Ende sitzt, muss der Plattwurm sich nur geschickt krümmen, um sich selbst einen auf die Zwölf zu geben. Das Sperma arbeitet sich dann einmal quer durch den ganzen Wurm bis zu den Eizellen, wo die Befruchtung stattfindet. Notfalls kann sich der Plattwurm also selbst reproduzieren. Die Zoologen, denen dieses Phänomen erstmals begegnet ist, haben sich in diesem Fall statt für »traumatisch« (wie bei dem zuvor erwähnten Meisterfechter) für die Bezeichnung »hypodermisch« entschieden, weil sie sich nicht sicher waren, ob sich das Tierchen mit dem Stich in den eigenen Kopf tatsächlich schwer verletzt. Kein Scherz.

Nun sind Plattwürmer nicht die einzigen Lebewesen, die einen derartigen Schabernack treiben. Beileibe nicht. Wenn Sie noch nach Gründen suchen, warum Sie Angst, Abscheu oder Ekel vor der Gemeinen Bettwanze empfinden sollten: Sie vermehrt sich durch traumatische Insemination in unseren Bettlaken. Dabei durchstößt das Männchen den Panzer des Weibchens mit seinem Geschlechtsorgan und pumpt seinen Samen in ihr Abdomen – eine ziemliche Leistung, nachdem der widerstandsfähige Panzer Bettwanzen selbst gegen die Elemente schützt. Überdies haben Bettwänzinnen eine Immunabwehrreaktion entwickelt, die sie vor jeglicher Infektion von außen bewahrt und die die Zellwände potenziell eindringender Bakterien zersetzt.

Auch hier stoßen wir wieder auf das Prinzip Aktion-Reaktion. Während auf der einen Seite eine Attacke gefahren wird, entwickelt die andere Seite einen Verteidigungsmechanismus; die Natur schafft sich Probleme und löst sie daraufhin – und dabei dreht es sich einzig und allein um den Sinn allen Lebens: sich um jeden Preis fortzupflanzen. Das kann zu Konflikten zwischen den Geschlechtern führen – oder wie im Fall des Plattwurms zur Auseinandersetzung des einen mit dem anderen hermaphroditischen Exemplar –, insbesondere, wenn Weibchen eine gewisse Kontrolle darüber aufrechterhalten müssen, mit wem sie sich paaren, damit sie die bestmöglichen Gene erwischen.

Womöglich zeigt sich dieser sexuelle Konflikt nirgends dramatischer als bei der Ente: Der Erpel ist bei der Paarung nämlich notorisch gewaltsam. Entsprechend hat die Entendame eine gewundene Vagina entwickelt, die einem Korkenzieher gleicht, um die Begattung durch den Erpel abzuwehren, dessen Penis dummerweise in die entgegengesetzte Richtung gezwirbelt ist (und mehr als 30 Zentimeter lang werden kann!). Einige Entenvaginas verfügen sogar über »Sackgassen«, bei denen die Bemühungen des Erpels ins Leere laufen.

DAMALS, ALS FOX NEWS GEGEN ENTENGENITALIEN INS FELD ZOG – NATÜRLICH NICHT BUCHSTÄBLICH

Patricia Brennen, eine Wissenschaftlerin, die sich mit der oben geschilderten »Hochrüstung« der Entengenitalien beschäftigte, geriet 2013 unter Beschuss, als konservative Politiker Wind davon bekamen, dass sie für ihre Forschung Fördergelder von der National Science Foundation bezog. Eine Online-Umfrage unter Fox-News-Zuschauern und Usern der Webseite ergab damals, dass 89 Prozent die Erforschung der Geschlechtsteile von Enten für eine Verschwendung von Steuergeldern hielten. Zu ihrer Verteidigung verfasste Brennan einen Gastkommentar im Slate-Magazin und erwähnte darin auch, dass die Entscheidung, ihre Forschung zu fördern, 2005 unter der Präsidentschaft George W. Bushs gefallen sei. »Dass die Fördergelder bewilligt wurden«, schrieb sie, »und zwar nachdem zahlreiche Wissenschaftler und das NSF-Vergabegremium den Antrag sorgfältig geprüft haben, spricht dafür, dass die Forschungsarbeit nicht nur theoretisch auf soliden Füßen steht, sondern auch das Potenzial hat, wissenschaftlichen Fortschritt zu erzielen (was tatsächlich eingetreten ist) sowie der Öffentlichkeit faszinierende und fesselnde Erkenntnisse zu liefern.«

Entengenitalien: faszinieren – mit Ausnahme von 89 Prozent der Fox-News-Zuschauer – seit 2005 die ganze USA.