Buch

Der stattliche, gut aussehende Abdul war gerade vierundzwanzig Jahre alt, als er 1887 am königlichen Hof in London voller Eifer seinen Dienst antrat. Für Ihre Majestät die Königin war die festliche Zeremonie anlässlich ihres 50. Thronjubiläums längst zur ermüdenden Pflicht geworden, als Abdul der verehrten Monarchin das Dessert serviert. Für einen winzigen Augenblick nur begegnen sich ihre Blicke …

Gegen alle Widerstände und Intrigen nimmt die Geschichte ihren wundersamen Lauf. Das große wahre Drama von Macht, Missgunst, Gier und Treue im britischen Empire.

Verfilmt von Regisseur Stephen Frears mit Oscarpreisträgerin Judi Dench in der Hauptrolle.

Autorin

Shrabani Basu, geboren in Kalkutta, studierte in Delhi Geschichte und arbeitete zunächst für The Times in Bombay. 1987 wechselte sie nach London als Auslandskorrespondentin u. a. für The Telegraph, Kalkutta. Die Journalistin und Historikerin ist Autorin mehrerer Bücher über die britisch-indische Geschichte. Shrabani Basu lebt mit ihren Töchtern in London.

SHRABANI BASU

VICTORIA

& ABDUL

Die Queen und ihr treuester Diener

Eine wahre Geschichte

Aus dem Englischen

von Martin Bayer

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die Originalausgabe erschien unter dem Titel

»Victora & Abdul. The True Story Of The Queen’s Closest Confident« bei The History Press, Stroud, Gloucesteshire.

1. Auflage

Aktualisierte Taschenbuchausgabe Oktober 2017

Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Copyright © 2010, 2011 der Originalausgabe by Shrabani Basu

Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Redaktion: Werner Wahls

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: © 2017 FOCUS FEATURES LLC. ALL RIGHTS RESERVED.

KF · Herstellung: kw

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-21236-0

V001

www.goldmann-verlag.de

Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz

Für meine Töchter Sanchita und Tanaya

»Ich mag ihn wirklich sehr gerne. Er ist so gut & sanft & verständnisvoll … und ist mir ein echter Trost.«

Königin Victoria an ihre Schwiegertochter

Louise Herzogin von Connaught

3. November 1888

Balmoral

INHALT

Anmerkung der Autorin

Vorwort

Dramatis Personae

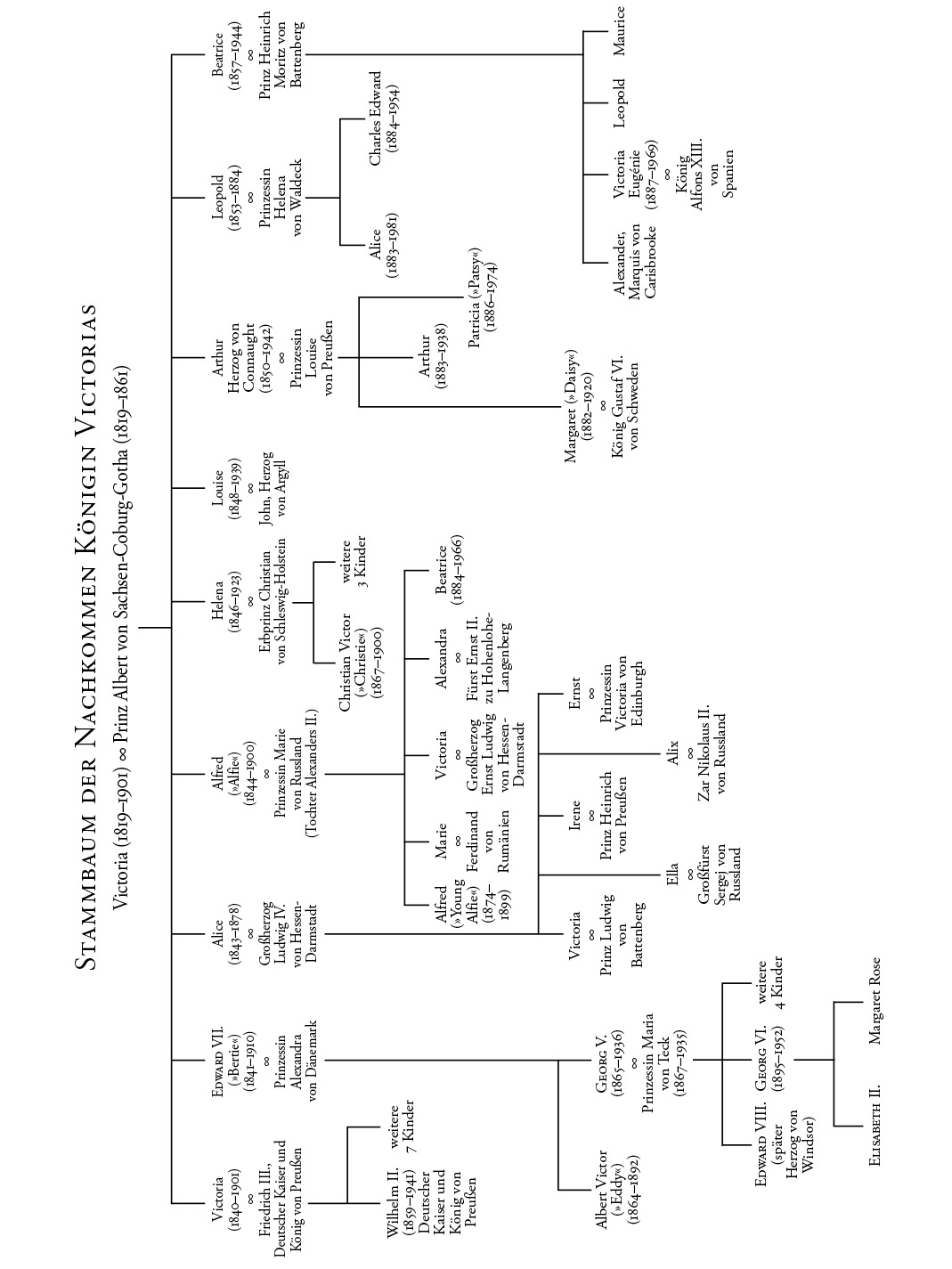

Stammbaum der Nachkommen Königin Victorias

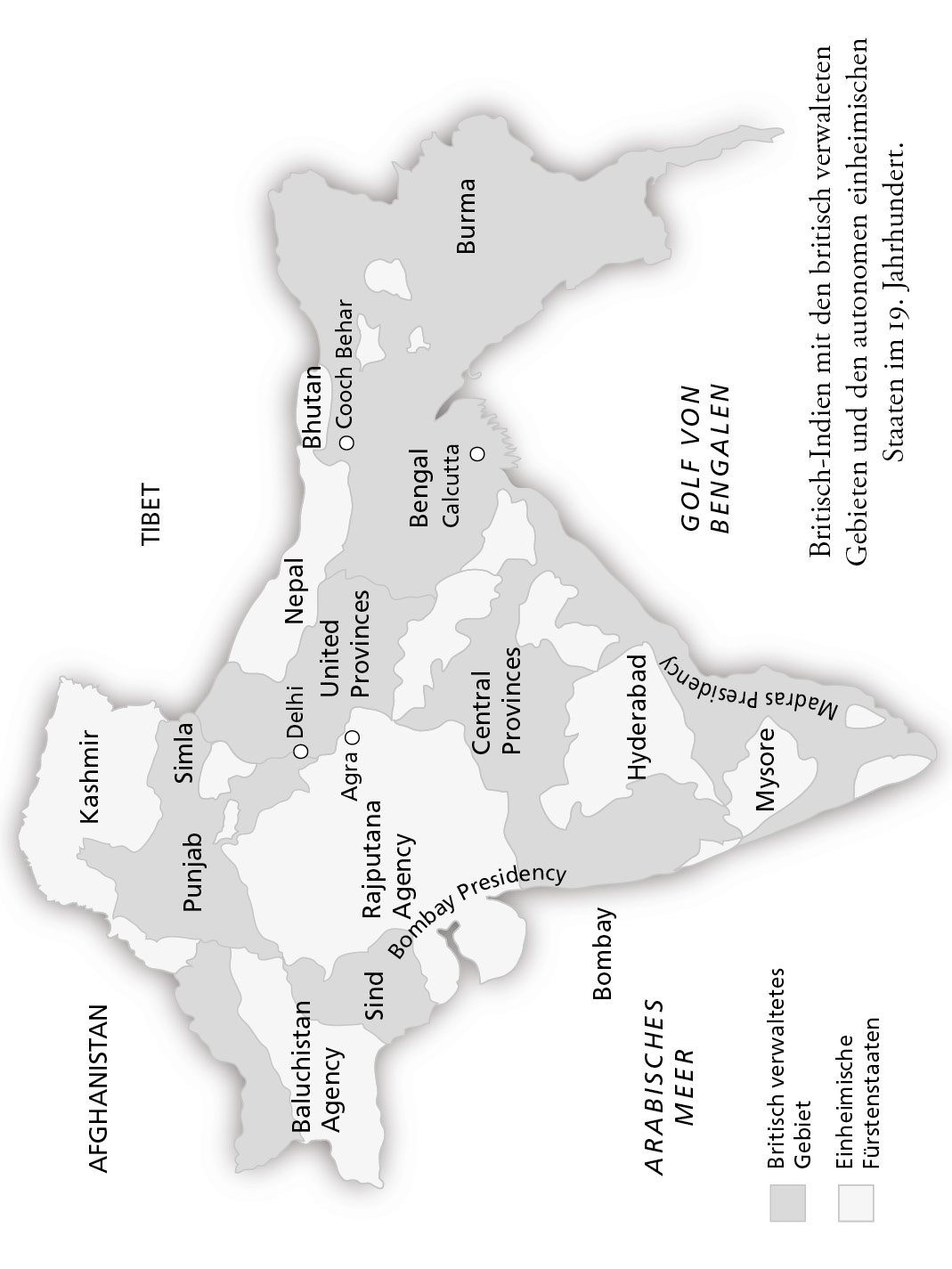

Karte Britisch-Indiens mit Kronterritorien und autonomen Fürstenstaaten

Karte Großbritanniens mit den königlichen Residenzen und benachbarten Städten

Einleitung

1. Agra

2. Ein Jubiläumspräsent

3. Ein indischer Durbar

4. Curry und Highlander

5. Vom Diener zum Lehrer

6. Ländereien für den Munshi

7. Indische Angelegenheiten

8. Eine Weihnachtskarte für den Vizekönig

9. Verschwörung bei Hofe

10. Aufstand des Personals

11. »Munshimania«

12. Erlösung

13. Tod einer Königin

14. Ruhestand in Agra

15. Nachspiel

Epilog

Dank

Bibliografie

Anmerkungen und Quellenangaben

ANMERKUNG DER AUTORIN

Aus Gründen der historischen Authentizität habe ich mich entschlossen, die britische Schreibweise indischer Städtenamen beizubehalten, wie sie in Britisch-Indien üblich war. Im Folgenden heißt es also Cawnpore statt des heutigen Kanpur, Benares statt Varanasi, Simla statt Shimla, Bharatpore statt Bharatpur und so weiter.

Königin Victoria pflegte Wörter handschriftlich durch Unterstreichen hervorzuheben. In den Zitaten aus ihren Briefen gebe ich dies durch Kursivdruck wieder.

»Hindustani-Unterricht« bedeutet, dass die Königin von Abdul Karim Urdu lesen und schreiben lernte. Hindustani war in Britisch-Indien die zusammenfassende Bezeichnung für die heutigen Nationalsprachen Urdu und Hindi.

VORWORT

Während der Arbeit an der ersten Ausgabe dieses Buchs war ich mir schmerzlich bewusst, dass ich keinen Kontakt zu möglichen lebenden Nachfahren Abdul Karims hatte aufnehmen können. Diese Spur war im Sand verlaufen, weil die Familie nach der Teilung Indiens 1947 Agra verlassen hatte, um nach Pakistan zu fliehen. Karim selbst hatte ohnehin keine Kinder gehabt; mögliche Nachkommen waren höchstens die Kinder seines Neffen Abdul Rashid. Da ich keinerlei Namen oder gar Adressen hatte, mit denen ich in Pakistan beginnen konnte, musste ich die Suche vorläufig auf sich beruhen lassen und hoffen, dass die Veröffentlichung des Buchs vielleicht jemanden aufmerksam machte, der mir weiterhelfen konnte.

Das geschah dann schneller, als ich erwartet hatte. Als ich mich anlässlich des Erscheinens von Victoria & Abdul gerade in Bangalore aufhielt, um das Buch vorzustellen, meldete sich das British Council mit der Nachricht, dass ein Urgroßneffe Abdul Karims namens Javed Mahmood mich zu sprechen wünsche. Wie sich herausstellte, war seine Mutter, die 85-jährige Begum Qamar Jehan, die Tochter Abdul Rashids. Die alte Dame war gebrechlich und erblindet, erinnerte sich aber noch lebhaft an ihre Zeit in der Karim Lodge in Agra und nannte sie die »glücklichsten Tage« ihres Lebens. Die Familie zeigte mir Bilder Abdul Karims und Abdul Rashids und erzählte mir, in Karachi gebe es noch ein Tagebuch. Abdul Rashid hatte neun Kinder gehabt, deren Familien inzwischen über Indien und Pakistan verstreut lebten und von denen nur noch Begum Qamar Jehan am Leben war. Zwei Monate später flog ich von London nach Karachi, um den Rest der Familie kennenzulernen und Abdul Karims persönliche Aufzeichnungen einzusehen. Jetzt war meine Geschichte endlich vollständig.

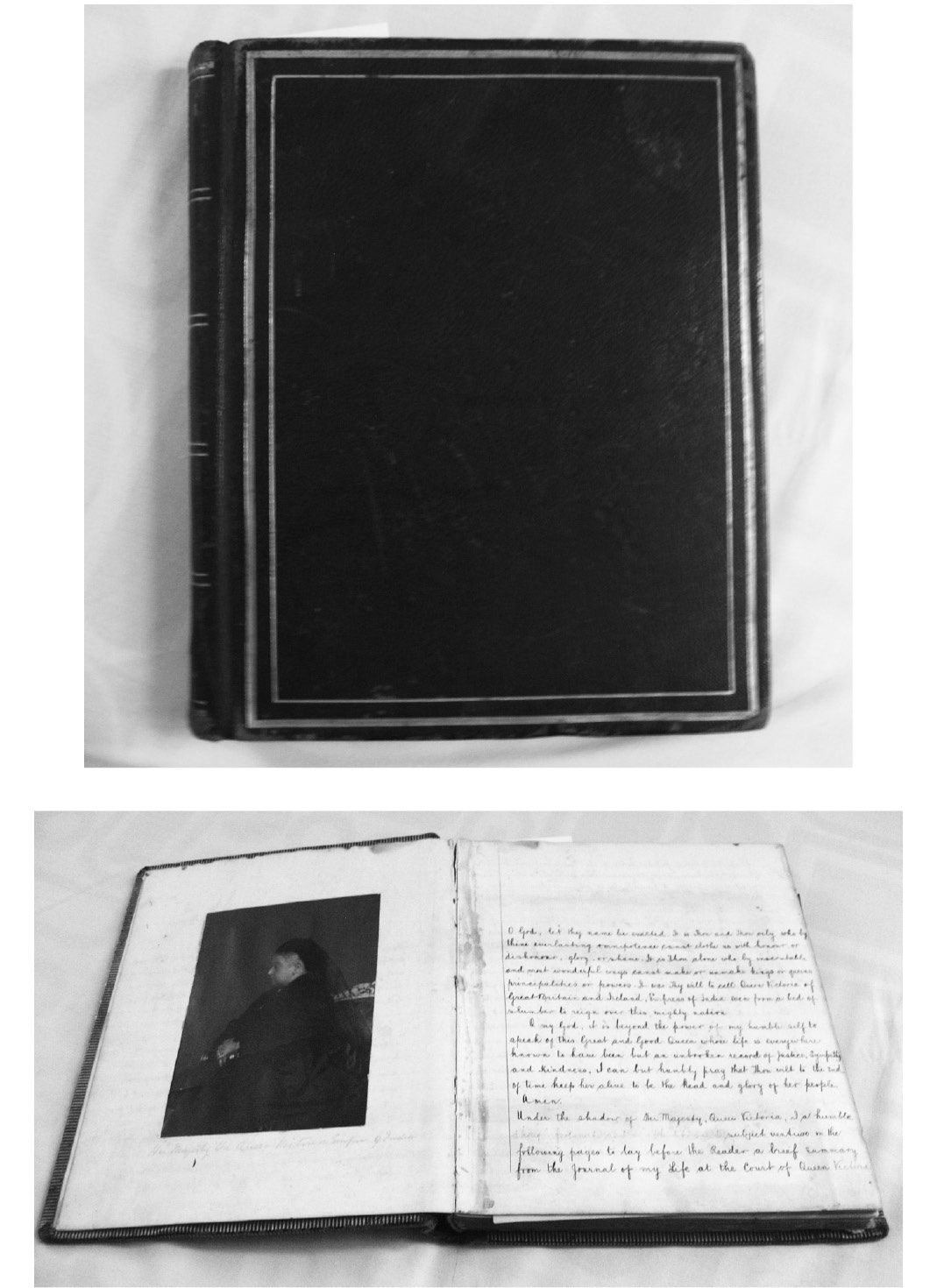

In Karachi wurde mir das Tagebuch ausgehändigt. Es war ein brauner Lederband mit Goldprägung, den ich sofort erkannte: Solche Notizbücher waren damals auf Windsor Castle üblich gewesen. Dieses hier enthielt einen Bericht Karims über seine zehn Jahre in London zwischen dem goldenen und dem diamantenen Thronjubiläum Königin Victorias. Zusätzlich hatte das Tagebuch als Sammelalbum gedient; es steckte voller Bilder und Zeitungsausschnitte. Die Familie hatte es bei ihrer Flucht während der Teilungsunruhen 1947 zusammen mit anderen Erinnerungsstücken aus Indien herausgeschmuggelt.

»Es gab Gerüchte, Karim Lodge solle überfallen werden«, erklärte Zafar Sartaj, der bei der Flucht erst neun gewesen war. Als aufgehetzte Hindus und Moslems in den Straßen von Agra randalierten, wurden die Frauen und Kinder, um sie in Sicherheit zu bringen, mitten in der Nacht ins mittelindische Bhopal geschickt, dessen örtlicher Machthaber, der Nawab, mit der Familie befreundet war. Von Bhopal aus reisten sie mit der Bahn nach Bombay (heute Mumbai) weiter (die Frauen versteckten ihren Schmuck in den Saris) und nahmen dort ein Schiff nach Pakistan, das mit Tausenden Flüchtlingen überfüllt war. Zwei Koffer voller wertvoller Besitztümer wurden per Bahnfracht nach Pakistan vorausgeschickt, aber der Zug wurde unterwegs geplündert; die Familienerbstücke gingen verloren. Nur das, was die Männer der Familie auf dem Schiff als Reisegepäck bei sich gehabt hatten – darunter das Tagebuch, einige Bilder und Andenken und ein Teeservice, das ein Geschenk der russischen Zarin gewesen war, sowie eine Statuette Abdul Karims –, kam schließlich in Pakistan an.

Das Englisch des Tagebuchs war deutlich fließender als dasjenige Karims; er hat seine Erinnerungen also wohl diktiert, vielleicht seinem Freund Rafiuddin Ahmed. Ausgespart werden hier alle Zurücksetzungen, die Abdul Karim am Hof erlebte, als ob er diese unangenehmen Einzelheiten aus seinem Leben löschen wollte. Leider enden die Aufzeichnungen mit dem Jahr 1897, sodass wir über seine Rückkehr nach Indien und seinen Lebensabend in Agra nichts erfahren. Im Tagebuch erwähnt er, dass seine Frau ihre eigenen Erinnerungen veröffentlichen wolle, die vermutlich auf Urdu abgefasst waren. Von ihnen findet sich heute allerdings keine Spur mehr; die Gattin des Munshi starb auf See während der Überfahrt nach Karachi. In ihrem langen Leben hatte sie in Königspalästen gewohnt und die Herrscher Europas aus nächster Nähe gesehen, um es als Flüchtling aus ihrem eigenen Land zu beschließen.

Karim begann sein Tagebuch mit der geziemenden Bescheidenheit:

Unter dem Schatten Ihrer Majestät Königin Victorias unterfange ich mich als demütiger Untertan, dem geneigten Leser mit den folgenden Seiten eine kurze Zusammenfassung des Tagebuchs meines Lebens am Hofe der Königin zwischen dem goldenen Thronjubiläum 1887 und dem diamantenen Thronjubiläum 1897 vorzulegen. Ich war in diesem Land stets ein Fremder unter Fremden und muss daher auf den Langmut des Lesers vertrauen, den ich bitte, alle Fehler, die mir unterlaufen sein mögen, freundlich zu überlesen.

Ans Ende setzte er die Worte: »Ich will es zufrieden sein, wenn die Lektüre des vorliegenden Werkleins demjenigen, in dessen Hände es durch Zufall geraten mag, ein wenig Aufklärung oder Unterhaltung verschafft habe.«

Über ein Jahrhundert nachdem es geschrieben wurde, um anschließend verlorenzugehen, ist es mir eine große Ehre, mit Karims Tagebuch die Neuauflage meines Buchs auf den neuesten Stand zu bringen.

DRAMATIS PERSONAE

Die königliche Familie

Königin Victoria – Königin von Großbritannien und Irland und Kaiserin von Indien

Prinz Albert Edward (»Bertie«), ihr Sohn – Prince of Wales, später König Edward VII.

Prinzessin Alix, dessen Gemahlin und Schwiegertochter Königin Victorias – Princess of Wales, später Königin Alexandra

Prinzessin Victoria, älteste Tochter Königin Victorias – Deutsche Kaiserin und Königin von Preußen, Gemahlin Friedrichs III. (»Kaiserin Friedrich«)

Prinzessin Alice, zweite Tochter Königin Victorias – Großherzogin von Hessen

Prinzessin Helena, dritte Tochter Königin Victorias – Erbherzogin von Schleswig-Holstein

Prinz Arthur, Sohn Königin Victorias – Herzog von Connaught

Prinzessin Beatrice, jüngste Tochter Königin Victorias

Prinz Heinrich von Battenberg – Gemahl von Prinzessin Beatrice

Prinz George, Enkel Königin Victorias – später König Georg V.

Prinzessin Maria von Teck (»May«) – Gemahlin Prinz Georges

Prinz Ludwig von Battenberg – Gemahl von Königin Victorias Enkelin

Die Inder

Abdul Karim – Munshi (Sprachlehrer) Königin Victorias

Mohammed Buksh – Bediensteter Königin Victorias

Dr. Wuzeeruddin – Vater Abdul Karims

Die Ehefrau des Munshi

Die Schwiegermutter des Munshi

Hourmet Ali – Bediensteter Königin Victorias und Schwager Abdul Karims

Ahmed Husain – Bediensteter Königin Victorias

Sheikh Chidda – Bediensteter Königin Victorias

Ghulam Mustafa – Bediensteter Königin Victorias

Khuda Buksh – Bediensteter Königin Victorias

Mirza Yusuf Baig – Bediensteter Königin Victorias

Bhai Ram Singh – Architekt von Durbar Hall

Sir John Tyler – Direktor des Gefängnisses von Agra

Abdul Rashid – Neffe Abdul Karims

Rafiuddin Ahmed – Anwalt, Journalist und Freund Abdul Karims

Duleep Singh – Sohn des Mararaja Ranjit Singh (abgesetzter Herrscher des Punjab), Mündel Königin Victorias

Nripendra Narayan – Maharadscha von Cooch Behar

Hurwan Singh – Maharadscha von Kapurthala

Sayaji Rao III. Gaikwar – Maharadscha von Baroda

Chimnabai – Maharani von Baroda

Der königliche Hof

Sir Henry Ponsonby – Privatsekretär Königin Victorias

Sir James Reid – Leibarzt Königin Victorias

Frederick (Fritz) Ponsonby – Stellvertretender Privatsekretär Königin Victorias

Arthur Bigge – Stellvertretender Privatsekretär Königin Victorias, später ihr Privatsekretär

Alexander (Alick) Yorke – Groom in Waiting und Master of Ceremonies for Royal Theatricals

Marie Mallet – Ehrenjungfer

Lady Jane Churchill – Hofdame

Harriet Phipps – Woman of the Bedchamber und Privatsekretärin der Königin

Lady Edith Lytton – Hofdame

Ethel Cadogan – Ehrenjungfer

Fleetwood Edwards – Keeper of the Privy Purse

Dighton Probyn – Privatsekretär des Prince of Wales

Edward Pelham Clinton – Master of the Household

Vizekönige Britisch-Indiens

|

Lord Dufferin |

1884–1888 |

|

Lord Lansdowne |

1888–1894 |

|

Graf Elgin |

1894–1899 |

|

Lord Curzon |

1899–1905 |

|

Graf Minto |

1905–1910 |

Staatssekretäre im India Office

|

Lord Cross |

1886–1892 |

|

Graf Kimberley |

1892–1894 |

|

Lord Fowler |

1894–1895 |

|

Lord Hamilton |

1895–1903 |

|

Lord Morley |

1905–1910 und 1911 |

Premierminister

|

Lord Salisbury |

1885–1886, 1886–1892 und 1895–1902 |

|

William Gladstone |

1868–1974, 1880–1885, 1886, 1892–1894 |

|

Graf Rosebery |

1894–1895 |

EINLEITUNG

Januarnebel lag um Osborne House, als die kurze Reihe der Trauergäste schweigend durch das Anwesen zu den Privatgemächern Königin Victorias schritt. Im Gang davor stand einsam ein hochgewachsener Inder. Es war Abdul Karim, der indische Munshi (Sprachlehrer) der Königin. Er wartete dort schon seit dem Morgen; gelegentlich schaute er auf den Garten hinaus, wo er so viele Stunden gemeinsam mit der Verstorbenen verbracht hatte. In der Ferne schaukelten die Schiffe lautlos auf dem Solent, die Flaggen auf Halbmast.

Die 81-jährige Victoria war drei Tage zuvor friedlich im Schlaf im Kreis ihrer Familie verstorben. Inzwischen war sie gemäß ihrem Letzten Willen für ihre letzte Reise nach Windsor Castle eingekleidet, und Die königliche Familie war zusammengekommen, um Abschied zu nehmen. Die Königin lag im Sarg aufgebahrt, das Gesicht mit dem weißen Brautschleier verhüllt. Sie glich, wie es ein Augenzeuge beschrieb, »einer schönen Marmorstatue, ohne ein Zeichen der Krankheit oder des Alters«, im Tode ebenso königlich wie im Leben. Ihre Hand hielt einen Strauß weißer Lilien. Die Prozession zog vorüber – zuerst ihr ältester Sohn und Thronerbe Edward VII. mit seiner Frau, Königin Alexandra, dann die anderen Kinder und die Enkel der Verstorbenen, schließlich eine Reihe der vertrautesten Bediensteten und Angehörigen des Hofes. Jeder hielt einige Augenblicke vor dem Sarg inne und betrachtete die Verstorbene, die mit 18 den Thron bestiegen und einem ganzen Zeitalter ihren Namen gegeben hatte. Zum Schluss durfte mit Erlaubnis des Königs auch Abdul Karim an den Sarg treten. Er war damit der Letzte, der mit der Königin allein war.

Der Munshi trat gesenkten Kopfes ein, gekleidet in eine dunkle indische Jacke und einen Turban. Seine Präsenz füllte die Totenkammer. Der König respektierte den Wunsch seiner Mutter und gestattete Abdul Karim einige Augenblicke allein mit der Verstorbenen. Tiefe Bewegtheit prägte das Gesicht des Inders, als er das im Kerzenlicht weich schimmernde Antlitz betrachtete. Sie hatte ihm – einem einfachen Diener – über zehn Jahre lang selbstverständliche Liebe und Respekt entgegengebracht. Die Jahre in ihrer Gesellschaft zogen blitzartig vor seinem inneren Auge vorbei: die erste Begegnung im Sommer 1887, als er sich niedergebeugt und ihre Füße geküsst hatte; die müßigen Tage, in denen er sie seine Muttersprache gelehrt und ihr von seinem Land erzählt hatte; Klatsch und Vertraulichkeiten, die sie miteinander geteilt hatten; die Großzügigkeit, die sie ihm erwiesen hatte; ihre Einsamkeit, die er verstanden hatte. Und schließlich und vor allem ihr stures und unverwandtes Eintreten für ihn gegen alle Anfeindungen. Er legte die Hand auf sein Herz und stand schweigend da, während er mit den Tränen kämpfte. Lautlos murmelte er ein Gebet an Allah, ihrer Seele Frieden zu schenken. Nach einem letzten Blick und einer letzten Verbeugung schritt er langsam aus dem Raum. Zwei Arbeiter verschraubten und versiegelten hinter ihm den Sarg.

Bei der Begräbnisprozession in Windsor durfte Abdul Karim in der Gruppe der Hauptleidtragenden gehen. Die alte Königin hatte es ausdrücklich so verfügt, gegen – wie sie wusste – den Widerstand der Familie und des Hofes. Sie hatte ihrem geliebten Munshi einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern wollen.

Aber nur wenige Tage nach ihrem Tod wurde der Munshi durch lautes Hämmern an seine Haustür aus dem Schlaf gerissen. Draußen standen Prinzessin Beatrice und Königin Alexandra mit mehreren Wachleuten. Der König hatte diese Razzia in Frogmore Cottage angeordnet und forderte die Herausgabe aller Briefe, die Victoria jemals an ihn geschrieben hatte. Der Munshi musste mit seiner Frau und seinem Neffen entsetzt mit ansehen, wie die Briefe in der unverwechselbaren Handschrift der verstorbenen Königin aus seinem Schreibtisch gezerrt und draußen im Garten auf einem Scheiterhaufen verbrannt wurden.

Schweigend stand der Munshi da, während die Briefe an den »Lieben Abdul« in der kalten Februarluft brannten. Ohne seine Königin war er machtlos, stand allein da. Postkarten und Briefe der Königin, abgeschickt aus Windsor Castle und Balmoral, von der königlichen Jacht Victoria and Albert und aus Hotels in ganz Europa prasselten in den Flammen. Die Königin hatte ihrem Munshi täglich geschrieben; unterzeichnet hatte sie mit »Ihre teuerste Freundin«, »Ihre ergebene Freundin«, sogar mit »Ihre liebende Mutter«. Die entsetzte Frau des Munshi schluchzte neben ihm, das verschleierte Gesicht tränenüberströmt. Der verängstigte Neffe musste jedes einzelne Stück Papier mit dem Siegel der Königin darauf aus dem Schreibtisch seines Onkels holen und den Wachen übergeben. Die Familie des Munshi, noch vor Kurzem unverzichtbar bei Hofe, musste sich damit abfinden, wie Verbrecher behandelt zu werden. Königin Victoria konnte ihm nicht mehr helfen, und jetzt nahm das Establishment seine Rache an ihm. König Edward VII. ließ ihm mitteilen, er habe unverzüglich seine Sachen zu packen und sofort nach Indien zurückzukehren.

Das Märchen, das begonnen hatte, als ein junger Abdul Karim 1887 an den Hof gekommen war, hatte ein plötzliches Ende gefunden.

Karim war ein Geschenk der indischen Besitzungen Victorias zu ihrem Goldenen Thronjubiläum gewesen. Der gut aussehende 24-Jährige war, prächtig anzuschauen in scharlachroter Jacke und weißem Turban, aus Agra gekommen, der Stadt des Tadsch Mahal – des schönsten Baudenkmals der Welt. Ursprünglich nur ein Bediensteter, der am Tisch der Königin aufwartete, stieg er rasch in der Hierarchie auf. Nach wenigen Monaten kochte er bereits das Curry der Königin, und bald darauf wurde er zum königlichen Munshi befördert, zum Sprachlehrer der Königin. Während sein indischer Kollege Mohammed Buksh weiter bei Tisch bediente, brachte es Karim zum hochdekorierten indischen Sekretär Ihrer Majestät. Außerdem war er der engste Vertraute der einsamen Frau und damit Nachfolger ihres schottischen gillie John Brown,der vier Jahre zuvor gestorben war.

John Brown war von den übrigen Angehörigen des Hofes gehasst worden; Karim schlug noch stärkere Ablehnung entgegen. Man misstraute ihm und fürchtete seinen Einfluss auf die Königin. Die immer stärker werdenden Rufe nach der Unabhängigkeit Indiens, die auch in den höchsten Kreisen für Beunruhigung sorgten, verstärkten diese Furcht nur noch. Aber der Queen war es weitgehend egal, was andere dachten. Sie stellte sich bedingungslos vor ihren »lieben Munshi«, stellte ihm Cottages in Windsor, Balmoral und Osborne House zur Verfügung und bedachte ihn mit großen Ländereien in seiner indischen Heimat. Sie bestand darauf, dass er als vollgültiger Angehöriger der Hofhaltung behandelt wurde und ließ ihn von Rudolf Swoboda und Heinrich von Angeli porträtieren. Er durfte mit ihrer Erlaubnis sogar einen Säbel und seine Auszeichnungen bei Hofe tragen. Sie sorgte sich unermüdlich um sein Wohlergehen, ließ seine Frau und seine Familie nachkommen und erging sich in Lobeshymnen über ihn vor ihren Angehörigen und den Ministern ihrer Regierung. Die letzten zehn Jahre ihres Lebens stand Victoria unerschütterlich zu Karim.

Und je mehr sich der Hof über ihn beklagte, desto sturer verteidigte ihn die Königin. Die Wortgefechte um den Munshi schienen ihr ein diebisches Vergnügen zu bereiten. Sie gab sich auffällig große Mühe, Karim vor dem unterschwelligen Rassismus des Hofes zu bewahren, und installierte mitten in der Blütezeit des britischen Empire einen jungen Moslem auf einer einflussreichen Position nahe der Herrscherin. Bei einem Besuch in Italien wurde Karim für einen jungen Prinzen und Geliebten Victorias gehalten, so hoheitsvoll wirkte er, als er in seiner Privatkutsche durch Florenz fuhr.

Was aber war es eigentlich, das die Königin an ihrem Munshi so schätzte? War er ein Seelengefährte für diese einsame, verbitterte, alternde Dame, jemand, der sie verstand und mit dem sie sich austauschen konnte? Angesichts der gegenwärtigen Haltung im Westen gegenüber Moslems ist es umso interessanter und bedenkenswerter, dass ein Moslem an Königin Victorias Hof eine so wichtige Rolle einnehmen konnte. Pflegte die Königin privat eine aufgeklärtere und tolerantere Einstellung als der Rest ihres Empire? War die Razzia in der Morgendämmerung Vorbote einer kommenden Entwicklung?

Diese Fragen und hundert andere gingen mir im Kopf herum, als ich die Fähre über den Solent zur Isle of Wight nahm, wo ich zuerst auf den geheimnisvollen Abdul Karim gestoßen war.

Er hatte mich von einem Porträt im Indischen Korridor auf Osborne House angeschaut, das Rudolf Swoboda gemalt hatte. Ich hatte den Landsitz Königin Victorias zu ihrem einhundertsten Todestag 2001 aufgesucht, um im Zuge meiner Recherchen über die Vorliebe der Königin für indische Currys, die ich damals für ein anderes Buchprojekt durchführte, den restaurierten Durbar Room zu besichtigen. Was ich entdeckte, war ihre Vorliebe für denjenigen, der ihr die indischen Currys gekocht hatte.

Der österreichische Maler hatte Abdul Karim in beigefarbenen, roten und goldenen Tönen dargestellt, ein gut aussehender junger Mann in nachdenklicher Stimmung mit einem Buch in der Hand; er sieht mehr wie ein Nawab als wie ein Bediensteter aus. Der Künstler hatte damit wohl der romantischen Sichtweise der Königin Rechnung getragen. Später erfuhr ich, dass Victoria das Bild so sehr mochte, dass sie es eigenhändig abgemalt hatte.

Der Indische Korridor auf Osborne House heißt so, weil er mit Porträtgemälden indischer Handwerker geschmückt ist, die auf Wunsch der Königin angefertigt wurden. Weber, Schmiede und Musiker schauten mich von den Wänden an, alle detailgetreu dargestellt, sodass sich Victoria buchstäblich ein Bild ihrer indischen Untertanen machen konnte. Aus der Vielzahl der Gemälde ragte das packende lebensgroße Porträt des Maharadschas Duleep Singh von Winterhalter heraus. Es illustrierte die Faszination der Königin für den Jungen, der ihr den Koh-i-Noor geschenkt hatte – einen der größten Diamanten der Welt und Bestandteil der britischen Kronjuwelen bis heute –, nachdem die Briten im Zweiten Sikh-Krieg 1849 die Sikhs geschlagen und den Punjab annektiert hatten.

Der von der nationalen Denkmalschutzstiftung English Heritage anlässlich des einhundertsten Todestages Victorias restaurierte Durbar Room hatte mir ebenfalls viel zu sagen. Er sprach von der Liebe der Königin zu Indien, einem Land, das sie, wie sie wusste, zwar nie würde besuchen können, das sie aber faszinierte. Wenn sie schon nicht nach Indien reisen konnte, so wollte sie wenigstens Indien nach Osborne House bringen. Die marmorverkleideten Decken, die filigranen Holzschnitzereien, die Balkone mit ihrem Jali-Flechtwerk waren die indische Zuflucht der Königin. Hier saß sie, die Kaiserin dieses so weit entfernten Landes, um seine Atmosphäre in sich aufzunehmen. Dass sie auf ihrem geliebten Osborne House mit seiner Sammlung indischer Antiquitäten auch aus dem Leben geschieden war, sprach für sich. War ihre Zuneigung zu Abdul eine Folge ihrer Liebe zu Indien und dem Empire – ihre Art, das Kronjuwel ihres Reiches zu berühren?

Fünf Jahre nach meinem Besuch auf Osborne House fand ich mich in Agra wieder, der Stadt des Tadsch Mahal und Heimat Abdul Karims. Mein gutmütiger junger Fahrer, ein Sikh namens Babloo, sah aus wie ein hochgewachsener Monty Panesar, der berühmte englische Kricketspieler, eiferte aber eher Michael Schumacher als dem sanften leftarm spinner aus Northamptonshire nach. Er hatte mich gerade in ganzen drei Stunden von Delhi hierherkatapultiert, in rasender Fahrt auf den sechsspurigen Autobahnen, die Indien seit einigen Jahren als stolzes Symbol seines Anschlusses an die Globalisierung überall anlegt. Und jetzt rumpelten wir durch die engen Gassen Agras, vorbei an Internetcafés, Kodak-Sofortentwicklungs-Fotoläden und Elektrohändlern, vor denen sich vereisungssichere Kühlschränke und energiesparende Waschmaschinen stapelten – materieller Beweis für den Konsumhunger der wachsenden indischen Mittelschicht.

Ich hatte einen Termin mit einem örtlichen Reporter namens Syed Raju, einem drahtigen Mann in weißen Nike-Sneakers, der ununterbrochen in sein Mobiltelefon sprach und mit zwei kleinen Notebooks jonglierte. Politische Würdenträger und Bollywood-Filmstars, die den Tadsch Mahal besichtigten, waren der Gegenstand seiner glamouröseren Berichterstattung, aber von Abdul Karim und einem Haus namens Karim Lodge hatte er noch nie gehört. Auch nach zwei Tagen hatte er noch nichts gefunden. Vielleicht sei die Familie nach Pakistan gegangen, so Raju. Vielleicht sei Abdul Karim dort gestorben. »Ich konnte in ganz Agra absolut niemanden auftreiben, der etwas über ihn weiß.«

Ich erzählte ihm, dass Karim 1909 in Agra gestorben und sicher in der Stadt beerdigt worden sei. Angesichts seiner ehemaligen Stellung bei Hofe hätte er bestimmt ein auffälliges Grabmal bekommen, vermutete ich und sah mich schon sämtliche Friedhöfe der Stadt durchkämmen und alle Moscheen abklappern. Aber wir hatten Glück: Schon am Abend hatte Raju eine Spur gefunden – einen Kollegen, dem der Name bekannt war. Es war ein Journalist, der historische Artikel für eine Lokalzeitung schrieb. Also fuhren wir zur Redaktion des Dainik Jagaran, einer der auflagenstärksten Hindi-Tageszeitungen Indiens, kürzlich vom irischen Zeitungsmagnaten Tony O’Reilly, Eigentümer des Independent, aufgekauft.

Wir arbeiteten uns zwischen den Zeitungsbündeln hindurch, die vor dem Eingang gestapelt lagen, und eine schmale Treppe hinauf zu den Redaktionsräumen. In der Nachrichtenredaktion summten die Rechner im Dämmerlicht. Ein Mann mit grau meliertem Bart begrüßte uns mit freundlichem Lächeln: Rajiv Saxena, Erster Stellvertretender Chefredakteur.

»Sie suchen also den ustad, den Lehrmeister Königin Victorias!«, rief er. »Ja, ich weiß, wo er begraben liegt. Morgen bringe ich Sie hin.«

Panchkuin Kabaristan in Agra war einst die Begräbnisstätte der Großmoguln. Geblieben ist eine schlammige Grasfläche; Büffel grasen hier zwischen verfallenen Grabsteinen. Einige Mausoleen sind noch intakt – hier ruhen meist weniger wichtige Verwandte der Großmoguln –, wenn auch die Halbedelstein-Inkrustrationen längst geplündert und Graffiti an die Wände geschmiert sind. »Niemand kommt mehr hierher«, klagte Nizam Khan, der alte moslemische Friedhofswächter. Er wirkte verloren in der Wildnis, betraut mit der Fürsorge für Gräber, die von Zeit und Geschichte längst vergessen sind. Er lotste uns auf einem gewundenen Pfad zwischen namenlosen Gräbern, Brombeergestrüpp und herrenlosen Hunden hindurch, die uns in der Wintersonne gelangweilt hinterherkläfften. Bald schon schlossen sie sich unserer Prozession schwanzwedelnd an und liefen sogar voraus, als wären sie eine Eskorte auf dem Weg zum verlassenen Grab des Munshi. Endlich blieb Nizam Khan stehen und zeigte voraus. »Das ist es«, erklärte er dramatisch; er spürte unsere Spannung. Auf einem hohen Sockel, umgeben von kleineren Grabstätten, erhob sich ein Mausoleum aus rotem Sandstein. Wir stiegen die steilen Eingangsstufen empor und fanden im Inneren drei Gräber. In der Mitte lag Abdul Karim, sein Vater zur Rechten. Auch hier war der Halbedelsteinschmuck aus dem marmornen Grabstein längst herausgebrochen worden. Niemand war mehr da, das Grab zu pflegen oder Blumen niederzulegen; die Überlebenden der Großfamilie waren ja nach der Teilung Indiens bereits 1947 nach Pakistan übergesiedelt. Hier ruhte jetzt der Mann, der einmal auf Windsor Castle gewohnt und engster Vertrauter einer Kaiserin gewesen war, auf einem düsteren verfallenen Friedhof in der Obhut eines alten Mannes und einiger streunender Hunde. Seine Königin hatte ihn großzügig versorgt, aber gerade der Zerfall ihres Reiches war es gewesen, der seine Nachkommen vertrieben hatte. Der Landbesitz war verloren, Hindu-Flüchtlinge aus Pakistan hatten ihn übernommen; und das hohe Mausoleum – es muss einmal ein beeindruckender Bau gewesen sein – schaute nur noch über andere verfallene Gräber.

Nizam Khan las uns die auf Urdu gehaltene Grabinschrift Abdul Karims vor. Der Singsang seiner Stimme hallte über den einsamen Friedhof:

Dies ist die letzte Ruhestätte von

Hafiz Mohammed Abdul Karim, CIEVO.

Er ist jetzt allein auf der Welt.

Einst gehörte er zur höchsten Kaste ganz Hindustans.

Niemand konnte sich mit ihm vergleichen.

Kaum wagt der Dichter, ihn zu preisen,

So viel gibt es zu loben an ihm.

Sogar die Kaiserin Victoria war so angetan von ihm,

Dass sie ihn zu ihrem Hindustani-Lehrer machte.

Viele Jahre lebte er in England

Und beglückte dieses Land

Mit dem Überströmen seiner Güte.

Der Dichter spricht ihm ein Gebet:

Möge er hier seinen ewigen Frieden finden.

Ebenfalls auf Urdu standen hinter dem Grabstein die Worte: »Für einen jeden kommet der Tag, da er die Süße des Todes zu kosten hat.«

Wieder zurück in England suchte ich die Royal Archives auf Windsor Castle auf. Hier saß ich im Round Tower des Schlosses und ging die dicken Bände von Königin Victorias Hindustani-Übungsheften durch, für jeden Tage eine Seite, und das 13 Jahre lang. Abdul Karim schrieb zunächst eine Zeile auf Urdu vor, dann die Übersetzung ins Englische und schließlich noch eine Umschrift des Urdu-Textes in lateinischen Buchstaben, damit die Königin sich die klangvollen Worte vorsprechen konnte. Sie schrieb die Zeilen dann sorgfältig ab und bedeckte die Seite mit ihrer raumfüllenden Handschrift. An langen Winterabenden und milden Sommertagen wurden diese »Journale« zum stärksten Band zwischen Victoria und Abdul. Diese Seiten gehörten nur ihnen beiden. Sie blieben frei von den Problemen bei Hofe, von der anstrengenden Familie und den Verdächtigungen und Forderungen ihrer unmittelbaren Umgebung. Nie ließ die Königin die Hindustani-Stunde ausfallen. Fast kokett beklagte sie sich, wenn Karim einmal nicht da war, bei ihm, wie sehr sie ihren »lieben Abdul« während seiner Urlaubszeit vermisst habe. Abduls Stimme wiederum hören wir in seinen schriftlichen Kommentaren am Ende jedes Bandes, in denen er der Königin ein Zeugnis ihrer Fortschritte ausstellte.

So saß ich da, träumte vor mich hin und schaute aus dem Fenster auf die Touristenströme unter mir, als plötzlich ein rosafarbenes Blatt Löschpapier aus einem der Bände flatterte. Es musste über ein Jahrhundert lang unberührt darin gelegen haben. Ich nahm es in die Hand und stellte mir vor, wie Karim, prächtig angetan, neben der Königin stand und sich diskret vorbeugte, um die Tinte ihrer Unterschrift trockenzutupfen. Hier lag jene Geschichte vor mir, die das Establishment hatte auslöschen wollen: Die Geschichte eines unbekannten indischen Dieners und seiner Königin, die Geschichte eines Reiches und seines Kronjuwels, und schließlich auch eine Geschichte von Liebe und menschlichen Beziehungen.