Robert Gernhardt

Das große Lesebuch

Herausgegeben von

Kristina Maidt-Zinke

FISCHER E-Books

Robert Gernhardt (1937–2006) lebte als Dichter und Schriftsteller, Maler und Zeichner in Frankfurt am Main und in der Toskana. Er erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Heinrich-Heine-Preis und den Wilhelm-Busch-Preis. Sein umfangreiches Werk erscheint bei S. Fischer, zuletzt »Toscana mia« (2011), »Hinter der Kurve« (2012) und »Der kleine Gernhardt« (2017).

Kristina Maidt-Zinke, Journalistin und Literaturkritikerin, hat Robert Gernhardts »Brunnen-Hefte« für das Deutsche Literaturarchiv Marbach gesichtet und dokumentiert.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

»Das große Lesebuch« ist die erste umfassende Auswahl aus Robert Gernhardts Gesamtwerk. Es versammelt – chronologisch geordnet von 1956 bis 2006 – seine wichtigsten und schönsten Gedichte, Essays, Satiren, Geschichten und Cartoons. Ein einzigartiger Querschnitt durch das künstlerische Schaffen Robert Gernhardts voller Komik und Ernst, eine ideale Einführung in sein Werk.

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: buxdesign, München

Coverabbildung: Isolde Ohlbaum

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490527-3

(1955)

Bilanz zu ziehen ist leider unmöglich.

Wie Heraklit schon sagte: Panta rhei.

So auch der Fluß entgrenzter Fragmente.

Faktenragout. Reminiszenzenbrei.

Wohin man sieht: Zerbrochne Konturen.

Eiris sazun idisi.

Habe nun, ach, ich kann nicht anders.

Nicht mitzuhassen, mitzulie.

Stefan George. Kohlenhydrate.

Die Schule soll Ihnen ja fürs Leben

Tacitus. Vererbungsgesetze.

Entscheidende Bildungsgrundlagen geben.

Oswald, Gottfried, Eniwetok.

Sie tragen die Verantwortung als Hüter

L’art pure lard. Verbrennungsmotoren.

Der westlichen Kultur und ihrer Güter.

Man gebe mir einen festen Punkt!

Der Archimedes hatte gut reden.

Tolle, legge, Kausalgesetze.

Gott ist tot. Lasset uns beten.

Konfusion der Ambivalenzen:

Wann treffen die alle wieder zusamm’?

Tomorrow and tomorrow and tomorrow.

Im Dunkel die Brücke. Und nirgends ein Damm.

Doch dann am Ende von dreizehn Jahren:

Reifezeugnis. Bildungsgang.

Na sehn Sie! Also doch was geschafft!

Je nun. Ei doch. Habt Dank. Habt Dank!

(1956)

So gelb sie außen prunkt, so rot ist sie von innen.

Das Dunkel schaut herein, doch drinnen ist es licht.

Umher ist alles schwarz. Im Innern voll Gesicht,

Das blicklos schaut, verstumpft, mit abgestorbnen Sinnen.

Hör auf des Ratterns Schall. Es trägt dich schnell von hinnen.

Der Heidelberger Platz – du achtest seiner nicht –

liegt schon so weit zurück. Wenn eine Stimme spricht

»Kurfürstenstraße«, dann spürst du die Zeit verrinnen.

Nun öffnet sich der Schlund. Der Tunnel ist zu Ende.

Du wähnst die Sonn’ zu sehn und siehst doch dunkle Nacht,

In der ein Regen stäubt auf glänzendes Gewände.

Die Fensterhöhlen schwarz. Die abgebröckelt Pracht.

Das Stuckgesims zerstört. Torträger ohne Hände.

Dein Herze wird zu Eis, dieweil dein Mund noch lacht …

(1961)

(1961)

Vorschläge für ein zeitgemäßes Lesebuch der zweiten Klasse

ICH BIN ERIKA.

JETZT KOMMT WEIHNACHTEN.

ICH SCHENKE VATI EIN TISCHFEUERZEUG ZU 22,50 DM.

VATI SCHENKT MICHAEL TENNISSCHLÄGER ZU 22 DM.

MICHAEL SCHENKT MUTTI EINE SCHÄLMASCHINE ZU 19,70 DM.

MUTTI SCHENKT MIR SCHALLPLATTEN IM WERT VON 18 DM.

4,50 DM MUSS ICH NOCH BEKOMMEN.

VON WEM?

ICH BIN SO GESPANNT AUF WEIHNACHTEN.

HÖRT MAL ZU, KINDER. ICH BIN KARLCHEN.

DIETER HAT MIR SEIN SCHWESTERCHEN VERKAUFT.

ICH ZAHLE ES IN MONATSRATEN ZU 20 PFENNIG AB.

WENN ICH 25 BIN, GEHÖRT MIR DIETERS SCHWESTERCHEN.

DANN WERDE ICH ES HEIRATEN ODER GEBRAUCHT WEITERVERKAUFEN.

AUSSERDEM STOTTERE ICH EINEN FUSSBALL, EINEN ROLLER UND EINEN DAUERLUTSCHER AB.

MANCHMAL GEHE ICH SORGENVOLL ZU BETT.

ABER VATI HAT ES BIS JETZT AUCH IMMER GESCHAFFT.

ICH BIN MICHAEL.

MEIN VATI HAT DREI AKTIEN GEKAUFT.

MUTTI UND ICH WAREN STROHMÄNNER.

ALS SIE BEI 1100 STANDEN, HABE ICH IHM GESAGT, DASS ER SIE ABSTOSSEN SOLL.

JETZT STEHEN SIE BEI 440.

WIE SOLL ICH DA VATER UND MUTTER EHREN?

IN GELDDINGEN SOLLTEN SIE LIEBER AUF MICH HÖREN.

NEUES VON KARLCHEN.

JEDE NACHT UM ELF STEHE ICH AUF UND GEHE INS WOHNZIMMER. ICH SCHALTE DEN APPARAT AB.

ICH WECKE VATI UND MUTTI UND BRINGE SIE INS BETT.

SEIT WIR FERNSEHEN HABEN, IST ES BEI UNS

VIEL GEMÜTLICHER.

HALLO, HIER IST WIEDER MICHAEL.

WIR HABEN EINEN UNTERMIETER.

UM ZEHN UHR STELLE ICH MICH MIT KARLCHEN VOR

SEINE TÜR UND SAGE MIT TIEFER STIMME:

»DIE DAME MUSS JETZT GEHEN!«

DANN MACHT DER UNTERMIETER SEINE TÜR AUF.

MANCHMAL HAT ER EINE DAME, MANCHMAL NICHT.

ER HAT IMMER EINEN ROTEN KOPF UND SAGT:

»ENTSCHULDIGEN SIE, HERR NEUMANN.«

KARLCHEN UND ICH LACHEN UNS KRUMM.

DAS IST EIN UNTERMIETER.

MICHAEL UND ICH GEHEN ZUM BAHNHOF.

IN DER HALLE SIND VIELE MÄNNER.

SIE REDEN UND SINGEN.

MICHAEL UND ICH VERSTEHEN KEIN WORT.

VATI SAGT, DASS DAS DIE ITALIENER SIND.

ER SAGT, DASS SIE FAUL, KLEIN UND DRECKIG SIND.

MUTTI SAGT, DASS SIE AUFDRINGLICH SIND.

SEIT ZWEI WOCHEN IST EIN ITALIENER BEI VATI IN DER FIRMA.

ER IST SAUBER, FLEISSIG UND AUS SPANIEN.

MUTTI IST DREIMAL AM BAHNHOF GEWESEN.

NIEMAND HAT SIE BELÄSTIGT.

JETZT SIND VATI UND >MUTTI SAUER.

SIE SAGEN: »DAS IST TYPISCH FÜR DIE ITALIENER.

SIE VERSTELLEN SICH ALLE.«

ICH BIN ES, ERIKA.

KARLCHEN UND ICH HABEN READER’S DIGEST

GEKAUFT. DORT LESEN WIR, DASS JEDE ZIGARETTE DIE LEBENSERWARTUNG UM DREI TAGE VERRINGERT.

WIR RECHNEN UND RECHNEN.

KARLCHEN MÜSSTE SCHON TOT SEIN.

ER LACHT UND ZÜNDET SICH EINE AN.

DAS SIND SCHON WIEDER DREI TAGE, KARLCHEN!

(1962)

Diese Zeilen sind dem Andenken Dr. h. c. Pechtels, des langjährigen Nestors der deutschen Kulturfilmarbeit, gewidmet. Der Kulturfilm, wie ihn jeder Kinobesucher kennt, ist sein Werk. Seine Filme ›Wunderwelt im Teich‹, ›Die Uckermark, Land der tausend Wälder‹, ›Das Torfstinkeln, ein aussterbender Brauch‹ sind Marksteine der Gattung geworden. Vorbildlich benutzte er Ton, Bild und Wort; als einer der ersten erkannte er, daß diese Gestaltungsmittel am besten zur Geltung kommen, wenn sie alle auf einmal eingesetzt werden. Er machte deutlich, wozu der Kulturfilm fähig ist: zu allem. Pechtel erhielt den Ehrendoktor, nachdem er 250 nachweislich aussterbende Bräuche aufgespürt hatte.

Er ging überlegt und pädagogisch ans Werk: Immer dachte er auch an den Zuschauer. »Er hat die Möglichkeit, das Kino zu verlassen«, sagte Dr. Pechtel gern, »das darf ihm gar nicht zu Bewußtsein kommen.« Daher stand er auch dem Fernsehen skeptisch gegenüber. »Der Kampf hat sich verschärft«, vertraute er mir einmal an. »Wer einen Fernsehapparat einschalten kann, kann ihn auch ausschalten. Aber solange es noch Kinos gibt, die Kulturfilme zeigen müssen, um Steuererleichterungen zu erhalten, und Kinobesucher, die den Kulturfilm sehen müssen, weil sie den Hauptfilm sehen wollen, so lange brauchen wir uns nicht zu sorgen. Kultur kommt nach wie vor von Kulturfilm.«

Das folgende Exposé zu einem Film, den er nicht mehr verwirklichen konnte, beweist diesen Satz auf das schönste.

Wir beginnen mit dem Hinweis, daß jeder von uns zwar oft Reißzwecken verwendet, sich jedoch wahrscheinlich noch keine Gedanken darüber gemacht hat, wie viel Arbeit und Erfindungsgeist nötig waren, um die Reißzwecke zu dem zu machen, was sie heute ist. Nun sind alle Zuschauer gespannt und wollen mehr erfahren. Das muß man ausnützen und einen geschichtlichen Exkurs einschalten. Wir zeigen ausgewählte Stücke der größten Reißzweckensammlung Europas, die der Studienrat i.R. Wüllner in Northeim aufgebaut hat. Zu klassischer Musik dreht sich ein Samtkissen, auf das die historischen Stücke gelegt werden. Ein Sprecher gibt die Erläuterungen, z.B. daß es sich um eine spätromanische Reißzwecke aus der Gegend von Limburg handle, handgepunzt und mit Schmiedehaken verkrampt, dann weiß jeder gleich Bescheid. Damit sich alles festsetzt, lassen wir jede Zwecke längere Zeit auf dem Samtkissen, mal ganz hell vor dunklem Hintergrund, mal ganz dunkel vor hellem Hintergrund, bis sie jeder genau gesehen hat.

Nun können wir zur Neuzeit überleiten, indem wir sagen, daß auch bei der Reißzweckenherstellung die Handarbeit von der Maschine abgelöst worden ist, ein Vorgang, der positive, aber auch negative Folgen gehabt hat. Viel Kunstfertigkeit und Brauchtum sind dabei verlorengegangen, nur im Schwarzwald und in abgelegenen Tälern der jugoslawischen Tundra haben sich noch alte Zweckenstecher erhalten, die wie vor Jahrtausenden jedes Frühjahr Reißzwecken von Hand aus selbstgeschürften Erzbrocken schnitzen und mit jahrhundertealten Volkskunstmotiven verzieren. Dazu singen die vereinten Chöre der Donkosaken, unterstützt von den Zillertaler Bläserschrammeln.

Um so einschneidender ist dann der Kontrast zu den modernen Produktionsstätten der Reißzwecke, der dem Betrachter die ganze Vielfalt unserer Zeit vor Augen führt. Die Entstehung der Reißzwecke fängt im Laboratorium an, betonen wir, und zwingen dadurch jene Zuschauer, die auf ein schnelles Ende gehofft hatten, zu erneuter Aufmerksamkeit. Wir zeigen die Männer im weißen Kittel, wie sie konzentriert über Reißbretter gebeugt versuchen, noch größere, schönere und teurere Zwecken herzustellen, und nachdem wir das alles von oben und unten gebracht haben, strahlt einer der Ingenieure, nimmt seine Zeichnung vom Brett und läuft zum Chef. Jeder ahnt nun, daß er einen Einfall gehabt hat, dadurch kommt ein dramatisches Element in den Film und verbindet Belehrung mit Spannung. Zwanglos führen wir den Zuschauer mit dem jungen Wissenschaftler durch das Werk. Der Chef ist begeistert, und mit dem Werkmeister stellt der Ingenieur die sogenannte Probezwecke her, die auf der Prüfstation den verschiedensten Tests unterworfen wird.

Die Spannung erlebt ihren Höhepunkt, wenn die Reißzwecke die letzten Zerreißproben in der Druckkammer zu bestehen hat. Wird sie es schaffen, bei einer Temperatur von –150 Grad Celsius nicht mehr als die erlaubten 75 % ihrer Zweckfähigkeit, wie der Fachmann sagt, einzubüßen? Nun schweigen alle, der Sprecher, die elektronische Musik, die Maschinengeräusche. Eine normale Postkarte wird an die Versuchswand aus Fichtenholz geheftet, die Türen der Kammer schließen sich, und alle schauen wie gebannt auf die Meßinstrumente: –80 Grad, –90 Grad, ja, die Zwecke schafft es, der junge Wissenschaftler lächelt, der grauhaarige Werkmeister lächelt zurück, alle Arbeiter lächeln, und der Sprecher betont, daß sie alle wissen, daß es ihr gemeinsames Werk ist und daß sie nur gemeinsam solche Erfolge erringen können. Damit aber niemand denkt, der Film sei nun zu Ende, fügt er hinzu, daß es von der ersten Probezwecke bis zur serienmäßigen Produktion ein weiter Weg ist.

Den gilt es nun zu zeigen, die Werkhallen, die endlosen Fließbänder, die verschiedenen Arbeitsgänge. Das alles wird nicht zu schnell vorgetragen, mit den bewährten Einstellungen und Schnitten, die Maschinen rattern, die Bamberger Symphoniker geigen, und der Sprecher erklärt alles, was es zu sehen gibt. Am Ende des Fließbandes werden die Zwecken numeriert, in Kästchen verpackt, die Kästchen kommen in Kartons. Wer hofft, daß jetzt Schluß sei, der irrt sich: den weiten Weg vom Produzenten zum Verbraucher zeigen wir auch noch. Auf Straßen, Schienen, in der Luft und unter Wasser eilen die Reißzwecken vom Hersteller zum Großhandel, vom Großhandel zum Einzelhandel, und wenn die junge Hausfrau am Morgen das Geschäft betritt, um wie gewohnt frische Reißzwecken zum Frühstück einzukaufen, dann weiß sie nicht, wie viel Mühe und Erfindergeist nötig waren, ihr diese Annehmlichkeit zu verschaffen. Aber die Zuschauer wissen es nun, die Musik wird lauter und lauter, und der Sprecher gibt noch einmal der Hoffnung Ausdruck, daß alle, die diesen Film gesehen haben, die scheinbar unscheinbare Reißzwecke fortan mit anderen Augen betrachten werden.

(1963)

Es hilft nichts, wir müssen noch einmal von dem Sittenprofessor Süsterhenn sprechen. Diesmal jedoch nicht aus Sorge um die Freiheit der Kunst, sondern aus Sorge um den Professor selber – eine schlimme, schlimme Zwangsvorstellung läßt ihm offensichtlich keine Ruhe.

In des Professors ›Spiegel‹-Interview regte sie sich zum ersten Mal. Gerade hatte er noch von den Sauberkeitsaktionen und der sittenverderbenden Kunst gesprochen, da sagte er unvermittelt: »Nehmen Sie doch mal als Beispiel: Ein Geschlechtsakt wird auf offener Straße vollzogen …«

Ein merkwürdiges Beispiel! Denn wer hätte dergleichen schon erlebt? Sicher nur sehr wenige. Das Denken des Professors aber scheint von dieser fixen Idee beherrscht zu sein. Als er sich daransetzte, auf einen Offenen Brief des Gründers der ›Humanistischen Union‹, Szczesny, zu antworten, plagte sie ihn wieder: »Aber ich hoffe doch, mit der Humanistischen Union darin einig zu gehen, daß … z.B. der auf offener Straße vollzogene Geschlechtsakt … und ähnliche Tatbestände Verstöße gegen die sittlichen Basiswerte darstellen …«

Wer hätte das je geleugnet? Doch kaum opponierte die ›Zeit‹ gegen Süsterhenns Pläne, da antwortete er mit dem Hinweis darauf, daß »Handlungen wie z.B. die Vollziehung des Geschlechtsaktes … oder die Masturbation … sofern sie etwa auf der offenen Straße …«

Ja, gewiß doch. Solche Handlungen sind kein schöner Anblick, und wer so etwas tut, ist bestimmt nicht ganz gesund. Doch bei demjenigen, der immer daran denkt, daß jemand so etwas tun könnte, ist auch nicht alles in Ordnung. Solange er solche Gedanken für sich behält, sind sie seine Sache. Als Beispiel in einer Diskussion um Kunst und Sitte jedoch sind Zwangsvorstellungen dieser Art denkbar fehl am Platz.

(1965)

Als Franz-Josef Strauß in der schlechten Zeit vor der Währungsreform die bayrischen Wälder nach Pilzen absuchte, da traf er eine wunderschöne Frau.

»Ich bin eine Fee«, sagte sie, »und da du gut und fromm bist, gewähre ich dir drei Wünsche.«

Sprach’s und verschwand.

»Da ist ja doch nichts Wahres dran«, dachte sich der hungrige Strauß, »aber sei’s drum. Ich wünsche mir, daß mich bei meiner Heimkehr ein Teller mit vielen Weißwürsten, Kraut und ein Faß Bier erwarten!«

Doch wie staunte er, als er abends in die Stube trat und sein Wunsch tatsächlich in Erfüllung gegangen war! Er machte sich über die leckere Mahlzeit her, zugleich aber schwor er sich, die beiden anderen Wünsche nicht so leichtfertig zu vergeuden.

Einige Zeit gelang es ihm auch, sich nichts zu wünschen, obwohl es ihn schwer ankam, doch auf einer Wahlversammlung im Jahre 1949 ging sein Temperament mit ihm durch, und er rief aus: »Wer noch einmal ein Gewehr in die Hand nehmen will, dem soll die Hand abfallen!«

Was er mit diesen Worten angerichtet hatte, erfuhr er erst, als der Aufbau der Bundeswehr an dem – der Öffentlichkeit nie bekanntgewordenen – Umstand zu scheitern drohte, daß jeder Soldat, der ein Gewehr auch nur mit den Fingerspitzen berührte, unweigerlich mit einer abgefallenen Hand gestraft wurde.

Schweren Herzens mußte Strauß seinen dritten und letzten Wunsch darauf verwenden, den unseligen zweiten rückgängig zu machen. So konnte die Bundeswehr aufgebaut werden.

Strauß aber wurde seines Lebens nie mehr recht froh. Besonders in letzter Zeit soll er oft keinen Schlaf finden können und ein über das andere Mal vor sich hinmurmeln: »Wenn ich doch noch meine drei Wünsche hätte, wenn ich doch nur meine drei Wünsche hätte!«

(1965)

Kann man nach zwei verlorenen Kriegen,

Nach blutigen Schlachten, schrecklichen Siegen,

Nach all dem Morden, all dem Vernichten,

Kann man nach diesen Zeiten noch dichten?

Die Antwort kann nur folgende sein:

Dreimal NEIN!

Die BETTENEULE im Plumeau

wird ihres Lebens nicht mehr froh.

Wenn sie ein leises Quietschen hört,

dann ist sie durch und durch verstört.

Und flüsternd sagt sie ihrer Brut:

»Dat geit nit gut, dat geit nit gut!«

Der HABICHT fraß die WANDERRATTE,

nachdem er sie geschändet hatte.

Der KRAGENBÄR in seinem Kragen

weiß nichts vom Singen und vom Sagen.

Nie sang er auch nur einen Ton.

Von Sängern dacht’ er voller Hohn,

und angesichts des Sternenlichts

da blieb er stumm und sagte nichts.

Er sang nicht auf der Maienflur,

bei Diskussionen schwieg er nur.

Wie anders Goethe, Kant und Benn,

die weniger Verschwiegenen!

Sie ehret heute Flott’ und Heer,

vom KRAGENBÄR spricht niemand mehr.

Das SCHNABELTIER, das SCHNABELTIER

vollzieht den Schritt vom Ich zum Wir.

Es spricht nicht mehr nur noch von sich,

es sagt nicht mehr: »Dies Bier will ich!«

Es sagt: »Dies Bier,

das wollen wir!

Wir wollen es, das SCHNABELTIER!«

Die Nordsee rauscht das alte Lied:

»Ich bin so matt, ich bin so müd.«

Die Ostsee murmelt ihren Sang:

»Mir ist so weh, mir ist so bang!«

Und leise singt der Kattegat:

»Ich bin so müd, ich bin so matt.«

Ihm antwortet die Zuidersee:

»Mir ist so bang, mir ist so weh.«

Ein ungewöhnlicher Report nach gewohntem Schema

ROLF. Ich lernte ihn im Zuge kennen. Schon auf dem Bahnsteig war er mir aufgefallen. Er hatte da neben einem etwa gleichaltrigen Mädchen gestanden … Ich hatte darin noch nichts Außergewöhnliches erblickt, doch als der Zug dann abfuhr, hatte er ihr noch einmal die Hand gedrückt. Lange. Sehr lange. Und dann hatte er winkend am Fenster gestanden, bis der Bahnhof versank … Ich trat neben ihn.

»War das Ihre Schwester, von der Sie sich da verabschiedeten?« fragte ich beiläufig und bot ihm eine Zigarette an. Er blickte auf. Dann sagte er langsam, doch ohne zu stocken: »Nein, sie ist meine Freundin.« Und dann, nach einer Pause: »Meine Geliebte.«

»Das erstaunt Sie gar nicht?« fuhr er fort. Nein, seine Freimütigkeit erstaune mich nicht im geringsten, erklärte ich. Aus den Serien unserer Illustrierten über Sexualtabus wußte ich, daß solche Geständnisse wildfremder Leute die Regel sind, zumindest zu Beginn eines Artikels. »Und jetzt werden Sie mir wohl Ihre Lebensgeschichte erzählen?« fragte ich. »Natürlich«, antwortete mein unbekannter Gesprächspartner. »Wobei ich das Hauptgewicht auf meine Kindheit legen werde, damit Sie Ihre vulgärpsychologischen Schlüsse ziehen können. Denn nur so wird meine merkwürdige Leidenschaft für Mädchen verständlich.«

Und er begann:

»Ich bin das dritte von siebzehn Kindern. Von unserem Vater, der Kirchenvorsteher der dänisch-alkoholischen Kirche war, wurden wir sehr streng erzogen. Freitags gab es nur Bier, und alle anderen Wochentage wurden durch einen kleinen Umtrunk beschlossen. Meine Mutter litt sehr darunter. Sie vertrug keinen Alkohol, und nach dem rituellen Umtrunk war sie regelmäßig nicht mehr wiederzuerkennen. Sie schwankte dann durch das Schlafzimmer und lästerte. Damals beschloß ich, nicht so wie meine Mutter zu werden … Dazu kam ein anderes Kindheitserlebnis. Als ich siebzehn war, lernte ich während der Sommerferien ein junges Mädchen kennen. Sie arbeitete auf dem Hof meines Onkels, den ich besuchte. Eines Abends lockte sie mich unter einem nichtigen Vorwand ins Heu. Und da passierte es … Seitdem bin ich hinter Mädchen her. Es hatte so einen Spaß gemacht, ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen? Was die Gesellschaft dazu sagt? Wissen Sie, mittlerweile ist mir das gleichgültig geworden. Ich finde, daß jeder ein Recht darauf hat, auf seine Art und Weise glücklich zu werden …«

ERWIN. Die Begegnung mit Rolf hatte mich fasziniert. Es gab noch mehr Männer, die so dachten wie er. Das wußte ich. Doch wo waren sie zu finden? Ich fragte danach. »Besuchen Sie mich doch in Darmstadt«, war Rolfs Antwort. »Dann kann ich Sie in die einschlägigen Lokale einführen.« Ich willigte ein. Zwei Wochen später stieg ich mit ihm die Stufen zu einer Tanzbar hinunter, in der, wie er mir mit einem etwas verlegenen Lächeln erklärt hatte, Männer mit Frauen tanzen sollten. Im Inneren der Bar war es dunkel. Schemenhaft bewegten sich die Gestalten zu heißen Rhythmen … Männer … Frauen … Männer und Frauen. Erwin war hier wie zu Hause. Er war etwa fünfundvierzig Jahre alt und erzählte mir bereitwillig seine Lebensgeschichte:

»Meine Jugend war nicht glücklich. Meine beiden Eltern starben, als ich ein Jahr alt war. Wissen Sie, was das heißt? Kein Ödipuskomplex, keine dominierende Vatergestalt, keine Möglichkeit, Affekte gegen das Elternhaus zu entwickeln. Schon als Vierjähriger mußte ich mich allein durchschlagen. Damals begann ich, mich nach Liebe und Geborgensein zu sehnen. Ich fand sie, als ich zwei Jahre später ein fünfjähriges Mädchen kennenlernte. Wir trafen uns auf der Landstraße. Ich war auf dem Weg nach Berlesheim, wo ich hoffte, in einem Kindergarten unterschlüpfen zu können, sie zog es nach Lambarene, wo sie sich von Albert Schweitzer adoptieren lassen wollte. Doch aus unseren Plänen wurde nichts, und die Enttäuschung trieb uns zusammen. Heute sind wir Mann und Frau. Wer ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein!«

Ich versicherte ihm, daß ich nicht daran dächte, seine Handlungen zu verurteilen. Erwin lächelte dankbar. Ein anderer Mann kam an unserem Tisch vorbei. Hinter sich zog er ein Mädchen, dessen Alter ich bei der matten Beleuchtung nicht schätzen konnte.

»Hallo, Thomas«, rief Erwin, und der Angesprochene kam ohne Zögern zu uns. Das Mädchen setzte sich neben ihn und legte seinen Kopf an die Schulter des Mannes.

THOMAS. »Ich bin heute neunzig«, begann er seine Lebensgeschichte. »Wie ich zu dem wurde, was ich bin? Ja, genau weiß ich das auch nicht mehr, aber ich vermute, daß ich eine unglückliche … wie sagt man da … Kindheit? … Kindheit hatte. Wahrscheinlich war mein Vater brutal … oder war es meine Mutter … ja, so genau weiß ich das auch nicht mehr. Da kam wohl vieles zusammen. Einmal wurde ich Zeuge, wie zwei Männer einen Baum fällten, das hat mich tief beeindruckt, und als ich siebzig war, starb meine Lieblingstante, das hat mich wohl auch geprägt. Vieles wirkte sicherlich zusammen … anders wüßte ich es mir auch nicht zu erklären, daß mein Schnuckelchen und ich heute noch so glücklich sind …«

Bei den letzten Worten tätschelte er, ohne sich um uns zu kümmern, die Hand des neben ihm sitzenden Mädchens. Ich allein hatte wohl den trotzigen Tonfall gehört, mit dem er seine letzten Worte ausstieß.

Die Begegnung mit diesen Menschen, die ich da kennengelernt hatte, gab mir zu denken. Sie alle litten ja innerlich an ihrer Veranlagung, an den Vorurteilen der Gesellschaft, ja, auch an sich selber. Und doch, überlegte ich, haben sie ein Recht darauf, unter uns zu leben. Oder nicht? Wie denken unsere Leser darüber? Wir setzen unseren provokatorischen Report ›Warum manche Männer nur Frauen lieben‹ im nächsten Heft mit einer Leserdiskussion fort: ›Dürfen Männer auch Mädchen lieben?‹

(1966)

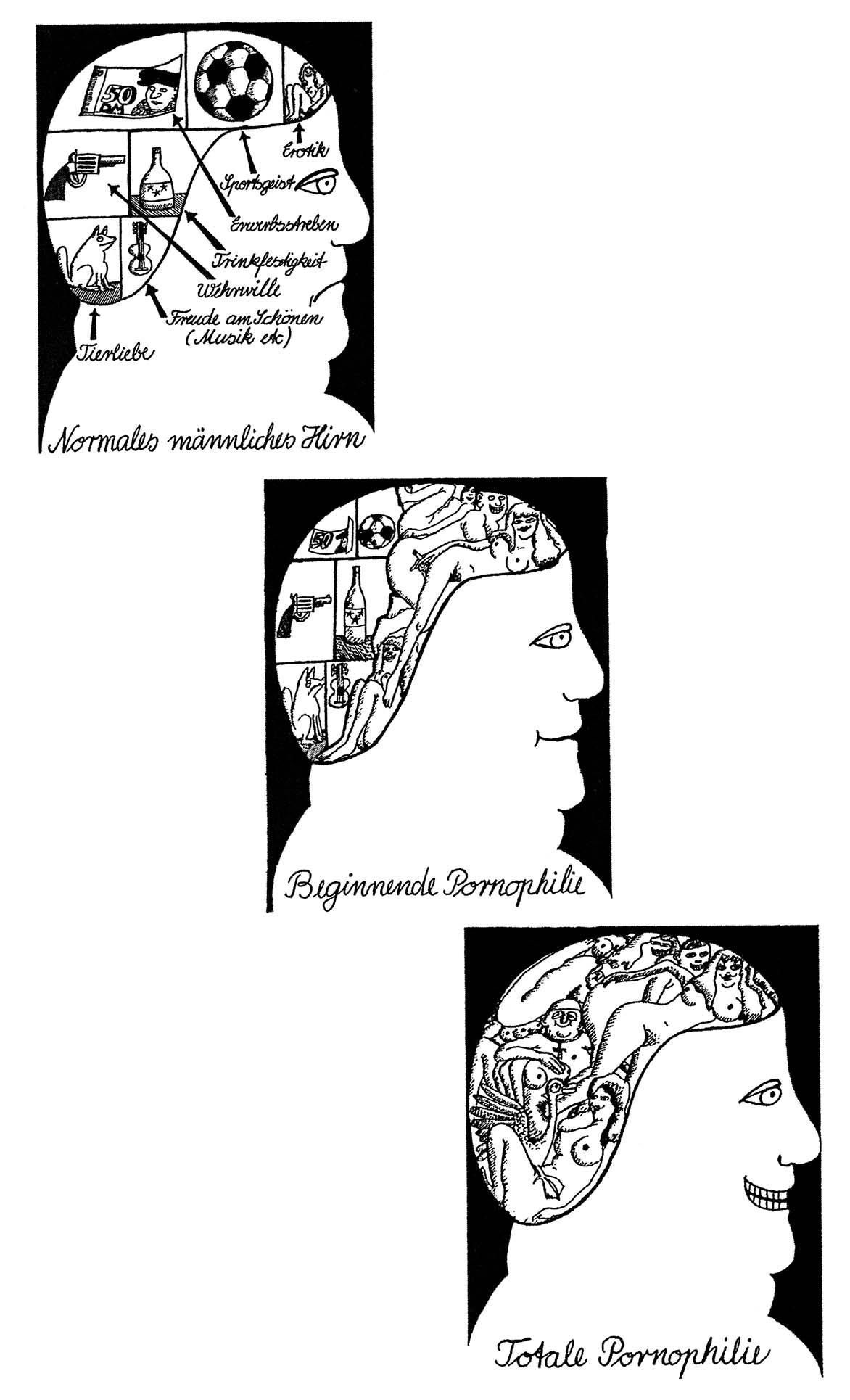

»Alles halb so schlimm« – es scheint nachgerade zum guten Ton zu gehören, die Pornographie und ihre Folgen zu verharmlosen. Wie aber die Dinge wirklich liegen, mögen drei wahllos herausgegriffene Beispiele aus den letzten Jahren zeigen:

In Maria Laach wurde ein Kantor fristlos entlassen, der versucht hatte, mit dem Kirchenchor Wirtinnenverse einzustudieren. Bei einer Hausdurchsuchung fand man eine umfangreiche Bibliothek einschlägiger Schriften, darunter die streng verbotene dänische Originalfassung des Kamasutram. Der entlassene Kantor soll nach übereinstimmenden Presseberichten in der Gosse gelandet sein.

Werner P., ein bisher unbescholtener Ehemann und Vater zahlreicher Kinder, wurde von seiner Frau angezeigt, weil er von ihr in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag etwas verlangt hatte, das jeder Beschreibung spottete. Untersuchungen ergaben, daß ihm die Idee bei der Lektüre von ›Putzis seltsame Abenteuer im Mädchenpensionat‹ gekommen war. Er wurde sofort geschieden und treibt sich seither haltlos herum.

Herbert M., äußerlich ein Bankkaufmann ohne Tadel, fand bei dem Versuch, das berüchtigte Buch ›Sodom und Gomorrha‹ des Marquis de Sade durchzulesen, den Tod. Er schlief während der Lektüre rauchend ein und verbrannte im Bett.

Es gibt sie also, die Opfer der Pornographie. Doch nur von wenigen liest man in den Zeitungen. Tausende leben unter uns, unerkannt, bis auch sie einmal ihrem Laster zum Opfer fallen. Was sind das für Menschen? Die Antwort der Wissenschaftler ist alarmierend: Es sind Süchtige. Der häufige, gewohnheitsmäßige Konsum von Erotica und Pornographica hat sie pornophil gemacht. Sie stellen eine ernste Bedrohung der Volksgesundheit dar.

Die Krankengeschichte des Erwin T. mag für viele stehen: »Ich war etwa dreißig Jahre alt, als ich durch einen Kollegen mit diesen Dingen in Berührung kam. Er selbst war bereits hochgradig pornophil, was ich natürlich nicht wußte, und als er erfuhr, daß ich aus Kreiensen stammte, brachte er es geschickt fertig, das Gespräch auf das Buch ›Die intimen Geständnisse einer Kammerzofe aus Kreiensen‹ zu bringen. Das sei doch etwas für mich, ob er mir das Buch nicht leihen solle, er besitze es zufällig … Arglos nahm ich sein Angebot an, und obwohl in dem Buch, wie ich bald feststellte, kaum von Kreiensen die Rede war, erregte es mich auf seltsame und angenehme Weise, so daß ich gerne zugriff, als mein Kollege mir den zweiten Band anbot. So geriet ich auf die schiefe Bahn, es gibt nämlich 120 Bände dieser Geständnisse, die sich auf langsame und raffinierte Weise ständig steigern. Seit dem zehnten Band spätestens hatte es die Zofe schon mit allem und jedem getrieben, mit Männern, Frauen, Kindern, Tieren, beweglichen und festen Gegenständen, doch dem Autor fielen ständig neue Kombinationen und Varianten ein, und über der Frage, wie es wohl weitergehen würde, vernachlässigte ich meine Arbeit, ich aß kaum mehr und lebte erst richtig auf, wenn ich jene gewisse Lektüre zu mir nehmen konnte. Als mein Kollege merkte, daß ich angebissen hatte, rückte er mit noch schärferen Sachen heraus, für die ich nun jedoch zu zahlen hatte, erst kleinere Summen, dann immer größere.

Noch in diesem schon eindeutigen Stadium glaubte ich – wie alle Süchtigen –, ich könnte von dem Zeug lassen, wenn ich nur wollte. Doch eines Tages wurde mein Kollege krank, und als ich den Lesestoff, den ich noch zu Hause hatte, verbraucht hatte, bemerkte ich eine merkwürdige Unruhe an mir, eine Niedergeschlagenheit, die ein plötzlicher Heißhunger auf Puderzucker ablöste …«

So weit ist Erwin T.s Krankengeschichte typisch: die Verführung durch einen bereits süchtigen Pornophilen, das Abhängigkeitsverhältnis, die Suchtsymptome. Doch im Gegensatz zu den meisten seiner Leidensgenossen beunruhigte Erwin T. sein Zustand derart, daß er zum Arzt ging. Der wußte bald, woran er war: »Die ständige Einnahme von Pornographica hat Ihren Organismus verändert«, erklärte er seinem Patienten. »Sie hat den Hormonspiegel, der beim normalen Mann gewöhnlich in Kniehöhe liegt, langsam, aber stetig angehoben. Ihr Unwohlsein ist auf den Entzug der Gifte und das beginnende Sinken des Spiegels zurückzuführen. Sie haben es in der Hand, wie es mit Ihnen weitergehen soll: Entweder besorgen Sie sich neuen Stoff und geraten immer tiefer in die Pornophilie, oder aber Sie machen eine rigorose Entziehungskur unter ärztlicher Aufsicht …«

Nun, Erwins Fall endete glimpflich. Er meldete sich freiwillig im Karl-Stelzer-Institut, wo kundige Ärzte seine Dosis nach und nach verringerten und ihn über ›Josefine Mutzenbacher‹, ›Die Geschichte der O.‹, Miller, Lawrence und Boccaccio so weit brachten, daß er schon nach vier Wochen ohne Beschwerden Bergengruen lesen konnte. Geheilt kann T. heute zurückblicken: »Ich war kein schwieriger Fall, die Sucht befand sich erst im Anfangsstadium und war vorerst nur auf Literatur fixiert. Doch im Karl-Stelzer-Institut konnte ich Schicksale miterleben, die mir zeigten, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht rechtzeitig das Steuer herumgeworfen hätte. Ich war dabei, als Georg S. eingeliefert wurde. Es war schrecklich …«

»Georg S. war ein alter Bekannter des Instituts. Einige Entziehungskuren hatte er schon hinter sich, doch keine hatte richtig angeschlagen. Als ich ihn kennenlernte, war er bereits hochgradig visuell pornophil, d.h., er las nicht mehr, weil Bücher auf seinen Organismus kaum mehr wirkten, er konsumierte pornographische Postkarten. Sein täglicher Bedarf vor der Einlieferung hatte sich auf etwa 20 pro Tag belaufen, und Oberarzt Dr. Wesemayer entschied, daß nur der radikale Entzug noch etwas Aussicht auf Erfolg biete …«