LAUREN GRAHAM

Einmal Gilmore Girl,

immer Gilmore Girl

Aus dem Amerikanischen

von Anna Julia

und Christine Strüh

FISCHER E-Books

Lauren Graham ist Schauspielerin, Autorin und Produzentin, vor allem bekannt durch ihre Rollen in den von der Kritik gefeierten Serien Gilmore Girls und Parenthood. Außerdem ist sie die Autorin des New York Times Bestsellers Lieber jetzt als irgendwann. Graham hatte Auftritte am Broadway und spielte in Filmen wie Bad Santa, Von Frau zu Frau und Max. Sie hat den Hochschulabschluss (Bachelor) des Barnard College in Englisch und den Master of Fine Arts in Schauspiel der Southern Methodist University. Sie lebt in New York und Los Angeles.

@thelaurengraham

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Die Gilmore Girls sind aus dem Leben ihrer Fans nicht mehr wegzudenken: Sie alle haben mit ihnen gelitten, gelacht und literweise Kaffee getrunken – und sind mit ihnen erwachsen geworden. Das langersehnte Comeback der Serie 2016 wurde gefeiert.

Lauren Graham blickt nun zurück, erzählt uns urkomische Geschichten aus ihrer Kindheit in Japan und auf einem Hausboot, davon, wie ihr Weg zur Schauspielerei erst holprig, dann doch ziemlich großartig war, und sie lässt es sich nicht nehmen, sich alle Folgen der ersten sieben Staffeln der Serie noch einmal anzuschauen und uns ihre Erinnerungen an diese Zeit anzuvertrauen. Dazu zeigt Lauren Graham exklusive Fotos und Auszüge aus ihrem Tagebuch, das sie beim Dreh von Gilmore Girls: Ein neues Jahr geführt hat.

Erschienen bei FISCHER E-Books

This translation is published by arrangement with Ballantine Books, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC.

© 2016 Lauren Graham

Für die deutschsprachige Ausgabe:

© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: bürosüd°, München

nach einer Idee von Cameron Shepherd at meat potatoes, inc.

Coverabbildung: Andrew Eccles

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-490532-7

Für Mom und Dad

Wenn man mich am Anfang meiner Karriere gefragt hätte, welche Figur ich ganze fünfzehn Jahre, nachdem ich das erste Mal in ihre Haut schlüpfen durfte, noch mal spielen würde, wäre die Antwort völlig klar gewesen. Schon damals, als ich das Skript zum ersten Mal las, wusste ich, dass ich die Chance bekommen hatte, jemanden ganz Besonderes zu spielen. Ich hätte meinen letzten Groschen darauf verwettet, dass ich mit meinem Tipp richtiglag. Denn obwohl ich viele tolle Frauen spielen durfte und mir absolut jede davon sehr am Herzen liegt, spüre ich nur mit einer von ihnen diese einzigartige Verbindung. Genau wie im echten Leben versucht man in der Schauspielerei so zu tun, als hätte man keine Lieblinge, aber meistens hat man doch einen, und meistens ist es für alle anderen auch ganz klar erkennbar. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil mein Liebling zu meinem großen Glück eine Figur war, die auch von ihren Fans geliebt wurde und symbolisch für die Zeit steht, in der ich mich als Schauspielerin in Höchstform fühlte.

Ich denke, wir sind uns alle einig, dass ich nie besser war und die Zuschauer nie tiefer beeindruckte als damals, als ich diese weltberühmte Figur verkörpern durfte:

Die Kritiker nannten mich – na ja, eigentlich bin ich nicht sicher, ob es in der Langley Highschool in den 80er Jahren überhaupt einen Theaterkritiker gab. Aber ich glaube, niemand kann bestreiten, dass mein Auftritt als Dolly Gallagher Levi in Hello, Dolly! begeistert von meinen Fans aufgenommen wurde oder, wie ich sie gerne nenne: meiner Großmutter. Genaugenommen hat sie in den höchsten Tönen davon geschwärmt – und hier zitiere ich sie wörtlich –, dass Dolly »auffällig häufig ihr Kostüm gewechselt hat«. Und ich will ja nicht angeben, aber auch mein Vater hatte nur Gutes über meinen Auftritt zu sagen: »Wow, auf dem Hut sind aber echt viele Federn.« Also, ich denke, ich habe so ziemlich alles perfekt abgeliefert, was man als Schauspielerin in der dritten Klasse der Highschool perfekt abliefern konnte. Deshalb wundert es mich sehr, dass immer noch niemand angerufen hat, um mich zu bitten, meinen grandiosen Auftritt am Broadway zu wiederholen oder auch nur am – wie jeder weiß – zweitbesten Ort: der Aula der Langley Highschool. Ehrlich gesagt – und ich hoffe, ich klinge jetzt nicht wie eine Diva – bin ich darüber ziemlich schockiert. Die Leute (mein Dad) VERDIENEN es, mich Jahre später noch einmal (vielleicht mit etwas weniger Aufwand) auf alt geschminkt zu sehen! Hol mir jemand Ben Brantley ans Telefon! Nimm dich in Acht, Carol Channing, ich krieg dich schon noch!

Aber jetzt mal im Ernst.

Wenn ich ehrlich bin, habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich dadurch, dass ich die unfassbar schnell quasselnde Lorelai Gilmore noch einmal spielen durfte, daran erinnert wurde, wie es war, sie zum ersten Mal zu spielen, und das hat mich wiederum daran erinnert, wie ich es überhaupt so weit geschafft habe, und wie sich mein Leben zwischen dem ersten und zweiten Mal in dieser Rolle verändert hat. In diesem Buch geht es also um die Vergangenheit und auch um die (zumindest Beinahe-) Gegenwart, denn ich werde darin einige Einträge aus dem Tagebuch mit euch teilen, das ich während der Dreharbeiten zu Gilmore Girls: Ein neues Jahr geführt habe.

Außerdem werde ich in diesem Buch in die Zukunft blicken und euch und ein paar sorgfältig ausgewählten Staatsoberhäuptern von meinen Erkenntnissen berichten. Diese Erkenntnisse werden völlig frei erfunden sein, da ich leider nicht in die Zukunft sehen kann, aber wer kann mich schon daran hindern, zu schreiben, was ich will? Das ist mein Buch! Ich habe die Macht!

Dieses Buch handelt vom Erwachsenwerden, von aufregenden Anfängen und davon, wie ich einmal mit meinem Hintern für eine Rolle vorgesprochen habe. Es geht um all die verrückten Jobs, die ich auf dem weiten Weg zur Erfüllung meines Traums gemacht habe, einige meiner zahlreichen modischen Fehltritte und die einundelfzig Millionen Diäten, die ich ausprobiert habe. Ich werde euch erzählen, wie ich gelernt habe, eine effizientere Autorin zu werden, wie ich herausgefunden habe, dass ich ungern über andere richte, und wie ich festgestellt habe, dass Typen bei Award-Shows kennenzulernen vielleicht nicht die beste Art ist, eine feste Beziehung aufzubauen.

Ich habe mich gefragt, wie es sein würde, eine Rolle, die ich so sehr geliebt habe, acht Jahre beiseitezulegen und dann wieder zu ihr zurückzukehren. Ich habe mich gefragt, ob eine Neuauflage der Gilmore Girls genauso phantastisch sein könnte, wie die Serie beim ersten Mal für mich war, ob sie sich noch genauso frisch, herrlich verquer, schlau und schlagfertig anfühlen würde wie damals, ob die Rückkehr nach Stars Hollow nach all den Jahren genauso wundervoll werden würde, wie ich sie mir erträumt hatte.

Achtung, Spoiler: Sie war es.

Einige meiner aufregendsten Erfahrungen habe ich vor meinem sechsten Lebensjahr gemacht. Ich bin in Honolulu, Hawaii, geboren, was an sich schon ziemlich toll ist, aber drei Wochen später, noch bevor ich mir eine schicke Sonnenbräune zulegen konnte, zogen wir nach Japan. JAPAN. Die Heimat meines absoluten Lieblingsessens: Erbsenbrei. Na ja, zumindest war das wohl damals mein Lieblingsessen; was für eine Verschwendung, schließlich hätte ich auch pikante Thunfisch-Röllchen mit extra Wasabi essen können. Verdammt sollst du sein, Baby Lauren – du und dein kindischer Geschmack! Also gut, ja, du warst ein kleines Kind. Sorry, dass ich dich angeschrien hab.

In Tokio wohnten wir eine Weile bei meiner Großmutter, und ich hatte ein japanisches Kindermädchen, eine Uba – was, wie ich gerade herausgefunden habe, so viel heißt wie »Milchmutter«. (Einen Moment bitte, ich muss mal schnell meinen Therapeuten anrufen.) Ihr Name war Sato-san, ich liebte sie über alles, und deswegen war das erste Wort, das ich je sagte, japanisch: o-heso. Jetzt denkt ihr vielleicht, das wäre das japanische Wort für »Mami« oder »Papi«, aber nein, o-heso heißt Bauchnabel, was, wie ich finde, schon beweist, was für ein ungewöhnlicher, tiefsinniger, nachdenklicher Mensch ich bin, und mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, danke, dass ihr mein Buch gekauft habt, ENDE.

Nein, wartet, ein paar Dinge wollte ich doch noch erwähnen. Meine Mutter, eine Missionarstochter, war in Japan aufgewachsen und sprach fließend Japanisch. Außerdem war sie unglaublich schlau und schön, und deswegen passierte auch das hier:

Das ist meine Großmutter mit mir auf dem Schoß, und wir sehen gerade meine Mutter im Fernsehen! Damals gab es nur drei Sender in Amerika und vielleicht sogar noch weniger in Tokio, und das Ganze hatte etwas sehr Mysteriöses – nicht wie heute, wo es fast unmöglich ist, beim Zappen nicht früher oder später über seine eigene Reality-Show zu stolpern. Fernseher waren gerade erst erfunden worden, und dort war sie, meine Mutter – und ich war so klein, dass ich wahrscheinlich wieder nur an Erbsenbrei gedacht habe. Oder an mein absolutes Lieblingsthema: Bauchnabel.

Wo wir gerade beim Thema sind, anscheinend steht auf irgend so einer GikiWoogle-Seite folgendes Zitat von mir: »Bauchnabel sind sehr wichtig.« Was, auch wenn es aus medizinischer Sicht, angesichts der lebensspendenden Qualitäten der Nabelschnur, natürlich stimmt, ganz eindeutig ein Witz ist. Und trotzdem haben mich schon erschreckend viele Journalisten mit diesem ernsten Jetzt-hole-ich-zum Todesstoß-aus-Gesichtsausdruck, den ich so sehr liebe, dieser mit einem Stirnrunzeln zum Ausdruck gebrachten falschen Ehrlichkeit, gefragt: »Denken Sie wirklich, dass Bauchnabel wichtig sind?« Lasst mich diese Frage ein für alle Mal beantworten: Nein, tue ich nicht. Obwohl dieses Buch noch nicht lang ist und ich schon ganz schön viel über Bauchnabel geschrieben habe … Zur Hölle mit euch, ihr verdammten Klatschpresse-Journalisten! Sorry noch mal – ich sollte wirklich aufhören zu schreien.

Da war sie also, meine Mutter, auf dem größten Fernseher, den es zu jener Zeit gab – der in etwa so groß war wie ein Zauberwürfel. Seht euch ihren feschen 60er-Jahre-Priscilla-Presley-Look an! Dass sie als Nicht-Muttersprachlerin Japanisch konnte, war damals so ungewöhnlich, dass sie in eine japanische Talkshow eingeladen wurde.

Meine Eltern waren nicht sehr lange zusammen. Sie kannten einander erst kurz, als sie beschlossen zu heiraten, und danach – sie waren beide gerade mal zweiundzwanzig – kam gleich ich zur Welt, und – na ja, das bringt es eigentlich schon auf den Punkt. Sie waren einfach sehr, sehr jung. Zu der Zeit strebte meine Mutter eine Karriere als Sängerin an, also sollte ich bei meinem Vater bleiben. Sie trennten sich in aller Freundschaft, und dann traf mein Vater eine Entscheidung, die in dieser Situation wohl jeder getroffen hätte: Er zog mit mir auf die Jungferninseln, wo wir in einem Hausboot lebten. Ich schlief in einer Art Doppelstockbett, das gleichzeitig unsere Küche war. Zum Kindergarten fuhr ich mit dem Bus, der eigentlich ein Motorboot war. Wir zogen dorthin, weil … Wisst ihr was? Daran kann ich mich gar nicht richtig erinnern. Rufen wir doch einfach meinen Dad an und fragen ihn. Er wird wahrscheinlich nicht drangehen, weil er an der Ostküste wohnt und heute Samstag und noch dazu Frühling ist – wenn es nicht gerade in Strömen gießt, ist er bestimmt draußen und spielt Golf. Aber ich zeige euch mal ein Bild, damit ihr auch Anruf-bei-meinem-Dad spielen könnt.

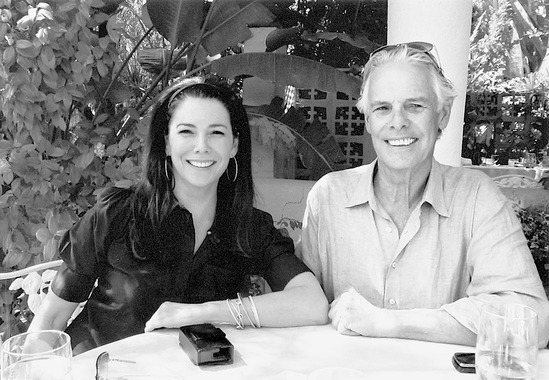

Ja, ich weiß, echt schade, dass wir uns überhaupt nicht ähnlich sehen … Okay, mal sehen, ob er zu Hause ist.

Rrring, rrring, rrring.

Ich hab’s euch ja gesagt. Er ist wahrscheinlich nicht …

DAD:

Hallo?

ICH:

Oh, hi! Ich dachte, du bist bestimmt nicht zu Hause.

DAD:

Es regnet.

ICH:

Aha, das erklärt natürlich alles. Hey, warum haben wir früher noch mal auf einem Hausboot gelebt?

DAD:

Wer ist denn da?

ICH:

Hast du noch andere Kinder, mit denen du auf einem Hausboot gelebt hast?

DAD:

Nein, aber ich habe andere Kinder, die mich öfter anrufen.

ICH:

Dad, bitte. Ich ruf dich ständig an. Also, ich schreibe gerade ein Buch, und …

DAD:

Wird das wieder so eine bescheuerte Vaterfigur wie in deinem letzten Buch?

ICH:

Dad, die Figur war doch nicht an sich bescheuert. Nur wenn es um moderne Technik ging.

DAD:

Moment – was hast du gesagt? Ich konnte dich nicht hören. Ich hab wohl irgendwie die falsche Taste gedrückt.

ICH:

Ähm, okay. Ich hab nur gesagt, dass die Vaterfigur in meinem ersten Buch – der Bestseller Lieber jetzt als irgendwann, erschienen bei Fischer, jetzt erhältlich als Taschenbuch – nicht wirklich bescheuert ist, und er ähnelt dir auch nur ein ganz kleines bisschen.

DAD:

Warum sagst du so komische Sachen?

ICH:

Was denn für Sachen? Ich dachte nur gerade, dass Weihnachten vor der Tür steht und Bücher sich immer hervorragend als Geschenk eignen.

DAD:

Solche Sachen zum Beispiel. Als wolltest du was verkaufen. Bist du gerade bei Ellen zu Gast?

ICH:

Dad, ich würde dich doch nicht vom Set der Ellen DeGeneres Show anrufen.

DAD:

Oh, ich bin ja so hip, ich lebe in Hollywood, wo die Leute nicht mal ihren Vater vom Set der Ellen DeGeneres Show anrufen dürfen.

ICH:

Dad, bitte. Warum haben wir noch mal auf dem Hausboot gewohnt?

DAD:

Na ja, damals habe ich für einen Kongressabgeordneten gearbeitet, und ich musste oft Überstunden machen, ich hab dich morgens zur Schule gebracht und dann bis sechs Uhr abends nicht gesehen, und deswegen hatte ich ein schlechtes Gewissen. Und ich war mir nicht mal sicher, ob das der richtige Job für mich war. Außerdem war ich ja gewissermaßen mit dieser Frau zusammen – die mit dem Pferd, weißt du noch? Na ja, sie hat immer wieder mal dort gewohnt, und da dachte ich, ich ziehe auch dorthin und schreibe, und …

An dieser Stelle muss ich meinen Vater leider unterbrechen (na ja, ehrlich gesagt redet er immer noch, also psssst – verratet ihm das bloß nicht). Aber ich muss euch erzählen, dass ich als Kind dachte, mein Vater hätte nie irgendwelche Dates gehabt, bis er meine Stiefmutter kennenlernte und sie heiratete. Erst Jahre später habe ich herausgefunden, dass die jungen Frauen, die ab und zu vorbeikamen, womöglich doch mehr waren als »die Katzensitterin«, »die nette Frau, mit der ich Tennis spiele« und »die Frau mit dem Pferd«. Und das kann ich ihnen nicht verdenken. Ich meine, wer würde für diesen gutaussehenden Typen nicht katzensitten?

Ach, und können wir bitte über die unnötig breiten Gürtel reden, die Kinder in den 70ern tragen mussten? Seht euch doch nur mal – ups, mein Vater ist immer noch am Telefon!

DAD:

… Und außerdem kannte sie diese Leute am Yachthafen in St. Thomas.

ICH:

Also sind wir mit unserem Boot um die Insel gesegelt und so?

DAD:

Oh, nein. Der Motor hat nicht funktioniert.

ICH:

Der Motor hat nicht …? Dann haben wir in einer gigantischen schwimmenden Badewanne gewohnt, die sich nicht vom Fleck gerührt hat?

DAD:

Der Ort war etwas seltsam, das gebe ich zu – aber die Leute dort waren sehr nett. Sehr unkonventionell. Alle dort hatten sich irgendwie von der Gesellschaft losgesagt, und das haben wir auch, in gewisser Weise – nachdem wir Washington D.C. verlassen hatten, dachte meine Mutter bestimmt noch wochenlang, ich würde in Capitol Hill arbeiten. Aber ich konnte mehr Zeit mit dir verbringen, und damit hatte ich mein Ziel erreicht. Es war echt schön dort. Wir haben oft Spritztouren mit dem Auto und Ausflüge an den Strand gemacht. Das klingt für dich jetzt wahrscheinlich ziemlich seltsam, aber so war das Leben in den 70ern. Und wir hatten unseren Spaß.

(Eine Pause, in der wir beide in Erinnerungen schwelgen.)

ICH:

Du hast viel für mich getan, Dad. Ich hab dich lieb.

DAD:

Ich hab dich auch lieb, mein Schatz.

(Noch eine Pause.)

DAD:

Wer ist da noch mal?

Als ich ungefähr fünf war, zogen wir nach Southampton, New York, vermutlich um in einem Haus zu leben, von dem man keinen Kopfsprung ins Wasser machen konnte, und ich ging in die Vorschule. Eines Tages, noch während der ersten paar Wochen, verließ meine Lehrerin kurz das Klassenzimmer (eine Horde Kinder mit Kübeln voller Leim allein zu lassen war auch typisch 70er), und als sie zurückkam, las ich meinen Mitschülern gerade aus einem Buch vor. Zuerst dachte sie, man hätte es mir einfach zu Hause so oft vorgelesen, dass ich es auswendig konnte, aber als ich sie dann erneut in Erstaunen versetzte, indem ich ihnen aus dem Stegreif ein anderes Buch vorlas – nimm das, Grünes Ei mit Speck! – mussten sie zugeben, dass ich tatsächlich lesen konnte. Mein Vater hatte mir schon, seit ich denken konnte, jeden Abend vorgelesen, und irgendwann ist wohl einfach der Groschen gefallen. Aber meine Lehrerin und die Schule irritierte das ungemein, weil ich versehentlich ihre gesamten Pläne fürs nächste Jahr durcheinandergebracht hatte. Wenn ich nicht in die Vorschule ging, um lesen zu lernen, konnten sie mich dann noch guten Gewissens das ganze Jahr mit Fingerfarbe malen und Geschichten erzählen lassen? Und wenn nicht, was sollten sie dann mit mir machen?

Schließlich wurde ich ins Büro eines total groovy Typs namens Mike geschickt. Ich weiß nicht, was genau Mikes Job war, aber ich erinnere mich, wie ich in seinem Büro saß und Bilder von meinen Gefühlen gemalt hab oder so (die 70er!), während er lässig auf seinem Stuhl fläzte, mit den Füßen auf dem Tisch, woran ich überhaupt erst erkannt habe, dass er groovy war. So ging das tagelang. Mike fragte mich immer wieder, ob ich mich in der Vorschule langweile. Nicht wirklich, Mike – hast du die tollen Bücher gesehen, die es da gibt? Und das ist so ziemlich alles, woran ich mich erinnere. Aber am Ende der Woche hatte ich Mike anscheinend davon überzeugt, dass es mich intellektuell unterfordern würde, das ganze Jahr nur Bastelpapier zu hübschen Ketten zu zerschneiden, und so schickte er mich in die erste Klasse.

An meinem ersten Tag in der neuen Klasse hielt die Lehrerin eine Wahl ab, bei der wir alle nach vorne kommen und mit einem Strich auf der Tafel unsere Stimme für einen der beiden Kandidaten abgeben sollten: McGovern oder Nixon (die 70er!). McGovern gewann mit deutlichem Vorsprung (nicht im wirklichen Leben, aber – so eigenartig das auch ist – in meiner Klasse), und ich war eine der wenigen, die für Nixon stimmten. Ich fühlte mich deswegen irgendwie eigenartig. Obwohl ich keinen blassen Schimmer hatte, wer diese Kandidaten waren oder was das Wort »Kandidat« überhaupt bedeutete, wusste ich, dass ich dadurch, dass ich nicht zur Mehrheit gehörte, irgendwie die falsche Wahl getroffen hatte. Aber wie konnte eine ganze Schulklasse nicht für einen Typen namens Nixon stimmen, denn mal ehrlich, was gab es Cooleres, als ein X im Namen zu haben? Dass diese Besonderheit die anderen offensichtlich nicht im selben Maß umhaute wie mich, war das erste Anzeichen, dass ich hoffnungslos überfordert war.

Dass ich eine Klasse übersprungen hatte, schien eine Art besondere Leistung zu sein, aber ich erinnere mich hauptsächlich daran, wie ratlos und unwohl ich mich die meiste Zeit über fühlte, besonders in den ersten Wochen. Ich hatte vorher nie Schwierigkeiten gehabt, mich zu integrieren, aber jetzt fühlte ich mich nicht etwa besonders begabt, sondern nur unsicher und fehl am Platz. Plötzlich kam ich mir durch diese Eigenheit, die mich ausgezeichnet hatte und mit der ich die Leute in Staunen versetzt hatte, nur noch vor wie ein Freak.

Aber eine Klasse zu überspringen gab mir auch das Gefühl, ich hätte ein Jahr »gewonnen«. Es geisterte in meinem Kopf herum wie ein Glücksbringer, und ich wollte so lange wie möglich daran festhalten, denn vielleicht würde ich es eines Tages brauchen. Ich weiß nicht genau, warum, aber irgendwie kam es mir vor, als wäre das Leben ein einziger gigantischer Wettbewerb, bei dem man möglichst schnell die Ziellinie erreichen musste – wie eine sehr, sehr lange Staffel von The Amazing Race. Dass ich eine Klasse übersprungen hatte, verschaffte mir den ultimativen Zeitbonus, ich konnte das Wahre-Leben-Pendant zum Shemozzle Race in Neuseeland einfach auslassen, selbst die besten Teams wie die Twinnies und die Afghanimals hinter mir zurücklassen und als Erste die Ziellinie erreichen, wo ein total süßer Gnom, ein übergroßer Pappscheck über eine Million Dollar von Phil und eine Reise nach Travelocity auf mich warteten.

Ein paar Jahre lang vergaß ich die Sache mit der übersprungenen Klasse fast. In der Grundschule und der Mittelschule hatte ich jedes Wochenende Reitunterricht, arbeitete manchmal nach der Schule in einem Stall und ging zu Geburtstagspartys, bei denen wir uns mitten in der Nacht rausschlichen und draußen im Pyjama rumflitzten. (Wir rennen! Um die Häuser! Im Pyjama! Wie aufregend!) Außerdem widmete ich mich einer Reihe höchst kultivierter Hobbys: die Häuser anderer Leute mit Klopapier beschmeißen (das war in meinem Freundeskreis nicht unbedingt etwas Schlechtes – eigentlich war es sogar ein gutes Zeichen, wenn die Leute sich genug für dich interessierten, dass sie dein Haus mit Klopapier bewarfen; ich weiß noch, dass ich gehofft habe, mein Haus würde öfter mit Klopapier beworfen), aufwendig inszenierte Seifenopern mit meinen Zaubertrollen in den Hauptrollen, Pferdedecken für meine siebenunddreißig Spielzeugpferde basteln und mit meinem knallroten Plastik-Kassettenrekorder Judy-Garland-Filme vom Fernseher aufnehmen. Ich blieb lange auf und hörte mir die Kassetten immer und immer wieder an, und es ist mir eine große Freude, euch zu verkünden, dass ich »The Trolley Song« (aus dem MGM-Musical Meet Me in St. Louis von Vincente Minelli) hier und jetzt für euch singen werde!

With my high starched collar,

And my high-top shoes,

And my hair piled high upon …

Was meint ihr? Oh, okay, ihr habt wahrscheinlich recht, das sollten wir uns für später aufheben.

Jedenfalls lernte mein Vater zu dieser Zeit meine Stiefmutter kennen, sie heirateten, und wir zogen noch weiter raus in einen Randbezirk von Virginia, unter anderem damit ich es nicht mehr so weit zu dem Stall hatte, wo ich Reitstunden nahm, was ziemlich ironisch ist, weil ich kurz darauf die ganze Zeit, die ich dort verbracht hatte, stattdessen im Schultheater mitspielte.

Dass ich eine Klasse übersprungen hatte, wurde erst in der Highschool wieder Thema, als alle außer mir ihren Führerschein machten. Ich hatte die Schnauze voll davon, mit dem Schulbus zu fahren, und dass ich später als alle anderen mein eigenes Auto haben würde, schien mir eine ungerechte Strafe dafür zu sein, dass ich etwas früher lesen gelernt hatte.

In Virginia durfte man erst mit einundzwanzig Alkohol trinken, aber auf der anderen Seite der Brücke, in Washington D.C., ging das schon mit achtzehn, und wir hatten gehört, dass gefälschte Ausweise dort erstaunlich oft akzeptiert wurden. Dass wir so wild darauf waren, in die Bars von Georgetown zu kommen, lag hauptsächlich daran, dass wir dort stundenlang zu lauter Musik tanzen konnten, die wir in unseren Vorstadt-Kellern nie hören durften. Zu der Zeit war Tanzen angesagt. Irgendwann kam der Tag, an dem damit plötzlich Schluss und Tanzen nicht mehr cool war. Aber zu jener Zeit galt es mysteriöserweise als völlig okay, und ich weiß noch, wie wir bei jeder Gelegenheit wie irre herumhopsten. Michael Jackson tanzte im Fernsehen den Moonwalk, und so etwas hatte noch niemand je gesehen oder gehört. Unterwegs in ihrem VW-Golf-Cabriolet mit offenem Dach grölten Virginia Rowan und ich aus voller Kehle Songs von Wham!, Morrissey und einer neuen Sängerin namens Madonna mit. Bruce Springsteen war damals unser Ein und Alles. Meine Freundin Kathryn Donnelly stieg regelmäßig auf einen Tisch und sang den kompletten Text von »Born to Run«. Mit einem Besen als Mikrofon. Aus musikalischer Sicht war es eine tolle Zeit für Teenager.

Ich hatte damals kein Interesse an Alkohol, aber ein paar der anderen Mädels schon, und natürlich hatten sie alle eine Mordsangst davor, von der Polizei angehalten zu werden. Und so wurde ich mit meinen fünfzehn Jahren und ohne Führerschein dazu auserkoren, die anderen im Mercedes von Joyce Antonios Vater herumzukutschieren. Das erschien mir wie die perfekte Entlohnung dafür, dass ich die schreckliche Ungerechtigkeit über mich ergehen lassen musste, ein Jahr jünger als alle anderen zu sein. Und meine Freundinnen, die trinken wollten, hatten einen Chauffeur. So profitierten wir alle davon!

AHAHAHAHAHA, es war so eine FÜRCHTERLICHE Idee! Echt das schlechteste Beispiel für »Learning by Doing«, das es je gab. Aber ich weiß noch, dass wir alle dachten, wir hätten eine sehr kluge und erwachsene Entscheidung getroffen, und wie stolz wir waren, dass wir unser »Wir wollen tanzen und illegal Alkohol konsumieren«-Problem auf so geniale Weise gelöst hatten. Denn sind Gesetze nicht eigentlich nur nervige Vorschläge? Wer braucht denn so was? Fünfzehnjährige wissen alles! Die gute Nachricht ist, dass wir die »Kein Alkohol am Steuer«-Kampagne sehr ernst nahmen. Die schlechte Nachricht ist, dass die »Fahr nicht ohne Führerschein Auto«-Kampagne einfach keinen guten Slogan hatte. Offen gestanden ist Autofahren ohne Führerschein eine dermaßen dumme Idee, dass niemand sich die Mühe gemacht hat, eine Werbekampagne zu starten, die den Leuten klarmachen sollte, wie dumm die Idee ist.

Erstaunlicherweise haben wir alle überlebt. Und irgendwann habe ich meinen Führerschein dann doch noch gemacht. Bei der praktischen Prüfung hatte ich schreckliche Angst, dass meine Fähigkeit, beim ersten Versuch korrekt rückwärts einzuparken, Verdacht erregen könnte – dass der Fahrlehrer sich zu mir umdrehen und sagen würde: »Ich habe den Verdacht, dass du das kannst, weil du dich so oft mit einem gefälschten Ausweis ins Winston’s geschlichen hast, um die ganze Nacht zu Michael Jacksons P.Y.T. zu tanzen.« Glücklicherweise tat er das nicht.

Die ganze Zeit über ging mir mein gewonnenes Jahr nicht aus dem Kopf, aber ich war so erpicht darauf, es für den »richtigen« Moment aufzuheben, dass ich eine Gelegenheit verpasste, wo es womöglich tatsächlich hilfreich gewesen wäre. In meinem ersten Studienjahr schrieb ich mich für den Schauspielkurs der NYC Tisch School of the Arts ein. Das ist und war ein großartiger Kurs, und ich hatte tolle Lehrer, aber mit siebzehn fühlte ich mich verloren, und stundenlang auf einem Stuhl zu sitzen und ein Gefühl von »Kälte« oder »Wärme« in mir heraufzubeschwören, war nicht das, was ich mir unter einem Collegekurs vorgestellt hatte. Ich besuchte Freunde, die andere, akademischere Studiengänge belegten, und machte mir Sorgen, dass ich etwas Wichtiges verpasste. Also wechselte ich am Ende des Semesters ans Barnard College und studierte Englisch.

Wie nicht anders zu erwarten, galt mein Temperatur-Kurs an dem neuen College nicht viel, und fast keiner meiner Leistungsnachweise wurde anerkannt. Das wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, um im ersten College-Jahr noch mal neu einzusteigen. Aber ich war noch nicht bereit, mich von meinem Glücksbringer zu trennen! Und so musste ich, um rechtzeitig meinen Abschluss zu machen, jedes Semester das volle Programm an Kursen belegen. Dazu kamen noch Theaterstücke und Musicals, bei denen ich mitmachen wollte, und eine A-cappella-Gruppe namens The Metrotones, mit der ich an den meisten Wochenenden in anderen Colleges auftrat. Drei Jahre lang hinkte ich im Unterricht hoffnungslos hinterher. Das Barnard College war sehr gut zu mir, und ich komme immer wieder gerne dorthin, um einen Vortrag zu halten oder auch nur zu Besuch, aber ich bin sicher, sie haben mein Zeugnis (zu Recht) irgendwo weit unter der U-Bahn-Station 116th Street and Broadway vergraben.

In dem Jahr nach meinem Abschluss knallte ich meinen Glücksbringer dann schließlich auf den Tisch. Die meisten Leute würden diese Zeit einfach als »das Jahr, nachdem ich meinen Abschluss gemacht habe« bezeichnen, aber für mich war es das Jahr, in dem ich die Zeitgutschrift auf dem Konto in meinem Kopf endlich einlöste.

Meine besten Freundinnen vom College waren alle entweder ins Ausland gegangen, hatten Jobs irgendwo außerhalb von New York oder noch ein Studienjahr vor sich. Da ich mit keiner meiner Freundinnen eine WG gründen konnte, lebte ich in einem winzigen Zimmer in einem Apartment mit Blick auf einen Luftschacht. Irgendwie bekam ich trotz meiner ziemlich begrenzten, eintönigen Garderobe einen Job in einem Klamottenladen, wo ich tagsüber arbeitete. Nachts jobbte ich als Kellnerin in einer Cocktailbar. Mein Tag fing meistens noch vor acht an, und ich kam nicht vor zwei Uhr nachts nach Hause, total k.o., nur um am nächsten Tag wieder genauso lange zu schuften. Und trotzdem hatte ich kaum noch genug Geld zum Leben, wenn die Miete bezahlt war.

Außerdem wurde mir klar, dass ich, obwohl ich während meiner gesamten College-Zeit und in den Semesterferien immer irgendwie meiner Leidenschaft für Darstellende Kunst nachgegangen war, jetzt ohne all das auskommen musste. Früher hatte ich immer, selbst wenn ich völlig pleite war, bei einer Million Aufführungen mitgespielt oder -gesungen, und ich fand auch immer eine Möglichkeit, mir Theaterstücke und Musicals anzusehen: zum Beispiel indem ich ehrenamtlich als Platzanweiser arbeitete oder mir die Tickets günstiger im Studi-Shop holte. Jetzt allerdings hatte ich weder die Zeit noch das Geld, mir irgendetwas anzusehen, geschweige denn bei irgendetwas mitzumachen. Um nicht völlig einzurosten, musste ich mich um drei Uhr morgens in mein Wohn-Ess-Schlafzimmer mit Blick auf den Luftschacht stellen und Tonleitern üben.

Dabei fällt mir ein …

Iiiiiiii went to lose a jolly

Hour on the trolley

And lost my heart ins …

Echt jetzt? Ihr wollt es immer noch nicht hören? Oh, ihr macht euch Sorgen um meine Nachbarn in dem New Yorker Apartment, wo ich damals gewohnt habe? Hmmm. Ich hab sie nie kennengelernt, aber wenn ich mich recht entsinne, klangen die Leute über mir, als würden sie eine Katzen-Pension führen und gleichzeitig für die Riverdance-Show trainieren. Aber okay, warten wir noch ein bisschen.

Monate vergingen, und meine Sorgen wurden immer größer. Ich fühlte nicht nur, wie mein gewonnenes Jahr ungenutzt vorüberzog, mir schwante etwas noch sehr viel Schlimmeres: Was, wenn aus einem Jahr zwei wurden – und aus zwei wurde dann »Die arme Tante Melba kann dieses Jahr nicht zu Weihnachten kommen, Billy, weil sie wieder eine Doppelschicht arbeiten muss«? Ich weiß nicht genau, warum ich in dieser düsteren Phantasie Melba heiße, aber so wie die Dinge damals standen, hätte alles passieren können!

Ich fühlte mich gefangen. Und ich kam mir dumm vor. Ich hatte meinen Glücksbringer offensichtlich nicht im richtigen Augenblick eingesetzt, und jetzt hatte ich keinen Vorteil mehr – nichts, was mich von all den anderen schuftenden Trotteln in der Stadt unterschied. Was sollte ich jetzt machen? Alles stehen und liegen lassen und in ein motorloses Hausboot in St. Thomas ziehen? Es war nicht mehr »Zieh durch die Welt und finde dich selbst« – 1972! Es war 1989, und die Gürtel waren um einiges schmaler!

In meiner Verzweiflung meldete ich mich für die URTAs an, ein jährlich in New York stattfindendes Vorsprechen, das von verschiedenen weiterführenden Kunsthochschulen abgehalten wurde. Da die Schulen über das ganze Land verteilt waren, schickten sie Talentsucher nach New York, die einmal im Jahr Schauspieler anwarben. Als potentieller neuer Lebensplan machte das überhaupt keinen Sinn. Ich hatte immer noch einen Berg Schulden von meinem Bachelor-Studium, da konnte ich unmöglich ein Master-Studium bezahlen. Außerdem erschien es mir kontraproduktiv, irgendwo anders hinzuziehen. Ich hatte mein ganzes Leben davon geträumt, in New York groß rauszukommen, und ich war in New York groß rausgekommen! Na ja, zumindest wohnte ich in New York. Und jetzt würde ich … was? In Denver wohnen? Ich schien mich immer weiter und weiter von meinem Traum zu entfernen, anstatt ihm näher zu kommen. Aber mein Mietvertrag lief in einem Monat aus, und ich musste eine Entscheidung treffen. Gehen oder bleiben?

Um an dem Vorsprechen teilzunehmen, musste ich mir ein paar Tage freinehmen, obwohl ich mir das eigentlich nicht leisten konnte. Ich sollte einen klassischen Monolog, einen zeitgenössischen Monolog und ein Lied vorbereiten. Jede freie Minute verbrachte ich in der Library for the Performing Arts des Lincoln Center, hörte mir Aufnahmen von Musicals an und las Theaterstücke. Ich hatte keinen Coach oder Lehrer oder auch nur irgendwen, an dem ich meine Ideen hätte ausprobieren können. Letztlich entschied ich mich auf gut Glück für eine sehr seltsame Mischung: Linda aus Savage in Limbo von John Patrick Shanley, Rosalind aus Wie es euch gefällt und »Somewhere That’s Green« aus Der kleine Horrorladen. Ich hatte keinen Ort zum Proben und keine Zeit, mich vorzubereiten. Wenn ich nach zwölf Stunden auf den Beinen todmüde ins Bett fiel, rezitierte ich im Kopf meinen Text. Das Vorsprechen fand in einem etwas gruseligen alten Theater am Times Square statt. Ich hatte die Stücke, die ich mir ausgesucht hatte, kaum je laut vorgetragen. Die Bühne war gigantisch – auf so großem Raum war ich noch nie aufgetreten –, und meine Stimme klang dünn und schwach. Die Zuschauer zeigten keinerlei Reaktion.

Aber aus irgendeinem Grund wurde ich angenommen.

Und das sogar an mehreren Hochschulen. Aber die Southern Methodist University bot mir etwas an, von dem ich nicht einmal gewusst hatte, dass es existierte: ein Vollstipendium an der Meadows School for the Arts. Ich meine, welcher vernünftige Mensch bezahlt Schauspieler dafür, dass sie Schauspieler werden? Ich sag’s euch: Bob Hope! Nach ihm ist dort sogar ein ganzes Theater benannt, und überhaupt mangelt es der Hochschule nicht an Geld. Aber ich hätte von solch einem Wunder nie zu träumen gewagt. Ich war unglaublich erleichtert, dass sich mir ein neuer Weg eröffnet hatte, und fühlte mich darin bestärkt, mein Ziel weiterzuverfolgen. Ich hatte keinen Vorsprung mehr, aber wenigstens lag ich gut im Rennen. Ich absolvierte mein Aufbaustudium zur selben Zeit wie normale Menschen!

Doch als ich ankam, stellte ich fest, dass es hier kein Normal gab. Hier gab es Studenten, die von überall kamen, alle unterschiedlich alt und in ganz verschiedenen Phasen ihres Lebens und ihrer Karriere. Das war ein Schock für mich. Wussten sie denn nicht, dass die Uhr tickte?

Anscheinend nicht.

Außerdem stellte ich fest, dass es seine Vorteile hatte, außerhalb von New York an einer traditionelleren Hochschule zu studieren. Ich lebte in einem riesigen Wohnblock mit Teppichboden und einem Pool. Ich konnte mich ganz auf die Schauspielerei konzentrieren, ohne mich um meine schulischen Leistungen oder ums nackte Überleben in der Großstadt sorgen zu müssen – ein Luxus, den ich in meinem ersten Jahr an der NYU nicht gehabt hatte. Ich hatte einen großartigen Schauspiellehrer, Cecil O’Neal. Und ich habe tolle Freunde gefunden. Wir haben viel gelacht, uns geliebt und gequält, wie es nur eine eng zusammengewachsene Schauspieltruppe kann. In der Klasse über mir war zum Beispiel ein Typ, der jedem anhand der Form seines Kopfes einen Spitznamen verpasste. In meiner Klasse gab es unter anderem einen »Kürbiskopf«, einen »Bleistiftradiererkopf« und einen »eingedellten Football-Kopf«. Mich nannte er »Haarkopf«, keine Ahnung, warum …