Amor Towles

Ein Gentleman

in Moskau

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch

von Susanne Höbel

List

Das Buch

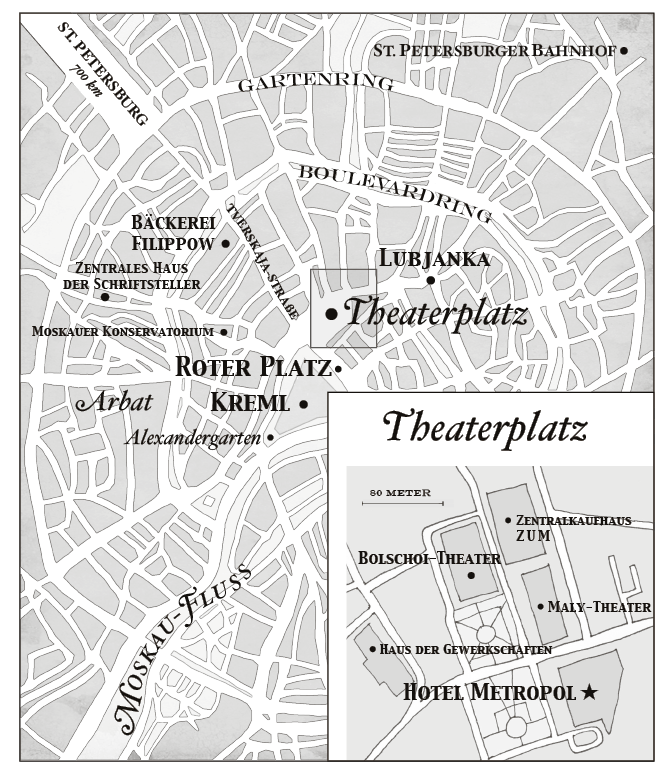

Moskau, 1922. Der genussfreudige Lebemann Graf Rostov wird verhaftet und zu lebenslangem Hausarrest verurteilt, ausgerechnet im Hotel Metropol, dem ersten Haus am Platz. Er muss alle bisher genossenen Privilegien aufgeben und eine Arbeit als Kellner annehmen. Rostov mit seinen dreißig Jahren ist ein äußerst liebenswürdiger, immer optimistischer Gentleman. Trotz seiner eingeschränkten Umstände lebt er ganz seine Überzeugung, dass selbst kleine gute Taten einer chaotischen Welt Sinn verleihen. Aber ihm bleibt nur der Blick aus dem Fenster, von dem aus er das Bolschoi-Theater und seine schönen Gäste und die Mauern des Kreml sieht. Draußen vor den Türen des Hotels durchlebt Russland stürmische Dekaden. Rostovs Stunde kommt, als eine alte Freundin ihm ihre kleine Tochter anvertraut. Das Kind ändert sein Leben von Grund auf. Für das Mädchen wächst der Graf über sich hinaus.

Der Autor

AMOR Towles hat in Yale und Stanford studiert. Sein Debüt Eine Frage der Höflichkeit war in den USA auf Anhieb ein Bestseller und hat auch bei uns viele begeisterte Leser gefunden. Er lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Manhattan.

Susanne Höbel, seit über fünfundzwanzig Jahren Literaturüber-setzerin, übertrug Autoren wie Nadine Gordimer, John Updike, William Faulkner, Thomas Wolfe und Graham Swift ins Deutsche. Sie lebt in Südengland.

Amor Towles

Ein Gentleman

in Moskau

Roman

Aus dem amerikanischen Englisch

von Susanne Höbel

List

Die Originalausgabe erschien 2016

unter dem Titel A Gentleman in Moscow

bei Viking, einem Verlag von Penguin Random House, New York

Der Abdruck des Tschechow-Briefs im Kapitel »Aufsteigen, aussteigen«.

erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Diogenes Verlags.

Anton Čechov: Briefe 1901–1904. Aus dem Russischen

von Peter Urban. Copyright der deutschsprachigen Übersetzung

© 1979 Diogenes Verlag AG, Zürich.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweis zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem Buch befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-1619-2

© 2016 by Cetology, Inc.

© der deutschsprachigen Ausgabe

2017 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin

Umschlaggestaltung: ROTHFOS & GABLER, HAMBURG

Autorenfoto: DAVI D JACOBS

E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin

Alle Rechte vorbehalten

Für Stokley und Esmé

Wie gut ich mich erinnere

Einst kam es als Besucher zu Fuß

und verweilte eine Zeitlang unter uns,

eine Melodie, ähnlich der einer Bergkatze.

Und wo ist unser Vorwärtsstreben jetzt?

Wie so viele Fragen

beantworte ich diese

mit abgewandtem Auge beim Schälen einer Birne.

Mit einer Verneigung wünsche ich gute Nacht

und trete durch die Terrassentüren

in die schlichte Pracht

eines neuen milden Frühlings.

Aber dies weiß ich:

Es ist nicht verloren unter den Herbstblättern des Petersplatzes.

Es ist nicht in der Asche der Aschetonnen des Athenäums.

Es ist nicht in den blauen Pagoden eurer feinen Chinoiserie.

Es ist nicht in Wronskis Satteltaschen,

Nicht in Sonett XXX, Vers eins,

Nicht auf siebenundzwanzig roten …

Wo ist es jetzt? (Zeilen 1–19

Graf Alexander Iljitsch Rostov, 1913

21. Juni 1922

ERSCHIENEN IST GRAF ALEXANDER ILJITSCH ROSTOV VOR DEM NOTSTANDSKOMITEE DES VOLKSKOMMISSARIATS FÜR INNERE ANGELEGENHEITEN

Vorsitzende: Genossen V. A. Ignatow, M. S. Zakowski, A. N. Kosarew

Staatsanwalt: A. J. Wischinski

Staatsanwalt W.: Geben Sie Ihren Namen an.

Rostov: Graf Alexander Iljitsch Rostov, Träger des Ordens des Heiligen Andreas, Mitglied des Jockey-Clubs, Meister der Jagd.

Wischinski: Sie mögen auf Ihren Titeln bestehen, aber sonst nützen die niemandem. Für das Protokoll: Sind Sie Alexander Rostov, geboren am 24. Oktober 1889 in St. Petersburg?

Rostov: Der bin ich.

Wischinski: Bevor wir anfangen, muss ich doch sagen, dass ich noch nie ein Jackett mit so vielen Knöpfen gesehen habe.

Rostov: Vielen Dank.

Wischinski: Das war nicht als Kompliment gemeint.

Rostov: In dem Fall verlange ich Satisfaktion auf dem Feld der Ehre.

[Gelächter]

Schriftführer Ignatow: Ruhe auf der Galerie.

Wischinski: Ihre derzeitige Adresse?

Rostov: Suite 317, Hotel Metropol, Moskau.

Wischinski: Seit wann wohnen Sie dort?

Rostov: Ich residiere dort seit dem 5. September 1918. Seit knapp vier Jahren.

Wischinski: Und Ihr Beruf?

Rostov: Für einen Gentleman geziemt es sich nicht, einen Beruf zu haben.

Wischinski: Also gut. Wie verbringen Sie Ihre Zeit?

Rostov: Mit Dinieren und Debattieren. Lesen und Reflektieren. Das Übliche.

Wischinski: Und Sie schreiben Gedichte?

Rostov: Ich habe wohl schon einmal mit der Feder gerungen.

Wischinski [hält ein Pamphlet hoch]: Sind Sie der Urheber dieses Langgedichts von 1913, »Wo ist es jetzt?«

Rostov: Es ist mir zugeschrieben worden.

Wischinski: Warum haben Sie das Gedicht geschrieben?

Rostov: Es verlangte, geschrieben zu werden. Eines Morgens saß ich an einem Schreibtisch, als das Gedicht geschrieben werden wollte.

Wischinski: Und wo genau war das?

Rostov: Im Südsalon von Gut Weile.

Wischinski: Gut Weile?

Rostov: Das Landgut der Rostovs in Nischni Nowgorod.

Wischinski: Ah, ja. Natürlich. Wie passend. Aber widmen wir uns wieder dem Gedicht. Als es erschien, in den eher bedrückenden Jahren nach der fehlgeschlagenen Revolte von 1905, wurde es weitläufig als Aufruf zum Handeln verstanden. Stimmen Sie dieser Einschätzung zu?

Rostov: Dichtung ist immer ein Aufruf zum Handeln.

Wischinski [liest seine Notizen]: Und im Frühjahr des folgenden Jahres verließen Sie Russland und gingen nach Paris?

Rostov: Ich glaube mich an blühende Apfelbäume zu erinnern. Demnach war es wohl Frühling.

Wischinski: Am 16. Mai, um genau zu sein. Wir verstehen Ihre Gründe für das selbstauferlegte Exil, und wir haben auch einiges Verständnis für die Handlungen, die dieser Flucht vorausgingen. Was uns interessiert, ist Ihre Rückkehr 1918. Es stellt sich die Frage, ob Sie zurückgekommen sind in der Absicht, zu den Waffen zu greifen, und wenn ja, ob für oder gegen die Revolution.

Rostov: Meine Zeit, zu den Waffen zu greifen, gehörte da schon der Vergangenheit an, fürchte ich.

Wischinski: Warum sind Sie dann zurückgekommen?

Rostov: Ich habe das Klima vermisst.

[Gelächter]

Wischinski: Graf Rostov, Sie scheinen den Ernst Ihrer Lage nicht zu erfassen. Außerdem lassen Sie es an gebührendem Respekt für die vor Ihnen Versammelten mangeln.

Rostov: Die Zarin hat zu ihrer Zeit die gleichen Beschwerden geäußert.

Ignatow: Vorsitzender Wischinski. Dürfte ich …

Wischinski: Schriftführer Ignatow.

Ignatow: Ich habe keinen Zweifel, Graf Rostov, dass manch einer auf der Galerie von Ihrem Charme überrascht ist, ich hingegen bin nicht im mindesten überrascht. Die Geschichte hat gezeigt, dass Charme der einzig verbleibende Ehrgeiz der begüterten Klasse ist. Überraschend erscheint mir hingegen, dass der Urheber des vorliegenden Gedichts ein Mann geworden ist, dem absichtsvolles Streben offenbar vollkommen fremd ist.

Rostov: Ich bin mit dem Eindruck aufgewachsen, das einzige Streben des Menschen sei es, Gott zu erkennen.

Ignatow: In der Tat. Wie Ihnen das zugesagt haben muss.

[Das Komitee zieht sich für zwölf Minuten zurück.]

Ignatow: Alexander Iljitsch Rostov, nach umfassender Betrachtung Ihrer eigenen Aussagen können wir nur zu der Annahme gelangen, dass der klarsichtige Geist, der das Gedicht »Wo ist es jetzt?« verfasst hat, unwiederbringlich den Korruptionen seiner Klasse anheimgefallen ist und jetzt eine Bedrohung derselben Ideale darstellt, die er einst verfochten hat. Auf dieser Grundlage sehen wir uns geneigt, Sie aus diesem Saal an die Mauer draußen zu führen. Für einige hohe Funktionäre sind Sie jedoch einer der Helden der vorrevolutionären Zeit. Deshalb kommt dieses Komitee zu dem Schluss, dass Sie in das Hotel zurückkehren sollen, wo es Ihnen so gut gefällt. Aber dessen können Sie gewiss sein: Sollten Sie das Hotel Metropol jemals verlassen, werden Sie auf der Stelle erschossen.

Der nächste Fall.

Unterschrieben von

V. A. Ignatow

M. S. Zakowski

A. N. Kosarew

Um halb sieben am Abend des 21. Juni 1922, als Graf Alexander Iljitsch Rostov durch die Tore des Kremls auf den Roten Platz geführt wurde, war es draußen herrlich kühl. Ohne den Schritt zu verlangsamen, warf der Graf die Schultern zurück und atmete die Luft ein wie jemand, der gerade vom Schwimmen kommt. Der Himmel war von exakt dem Blau, für das die Farben der Kuppeln der Basilius-Kathedrale ausgewählt worden waren. Ihr Rosa und Grün und Gold schimmerte, als wäre der einzige Sinn einer Religion der, die Göttlichkeit zu erfreuen. Sogar die bolschewistischen jungen Frauen vor den Schaufenstern des Staatskaufhauses schienen sich zur Feier der letzten Frühlingstage schöngemacht zu haben.

»Guten Abend, mein Freund«, rief der Graf zu Fjodor am Rande des Platzes hinüber. »Die Brombeeren sind in diesem Jahr früh reif, wie ich sehe.«

Der Graf wartete die Antwort des verdutzten Obstverkäufers nicht ab und ging forschen Schrittes weiter, sein gewachster Schnurrbart ausgebreitet wie die Flügel einer Seemöwe. Er passierte das Auferstehungsportal, ließ den Flieder im Alexandergarten hinter sich und ging auf den Theaterplatz zu, an dem das Hotel Metropol in all seiner Pracht stand. Auf der Schwelle zwinkerte er Pawel, dem Portier der Nachmittagsschicht, zu und drehte sich mit ausgestreckter Hand zu den beiden Soldaten um, die hinter ihm gingen.

»Besten Dank, meine Herren, dass Sie mir bis hierher Ihren Schutz gewährt haben. Jetzt bedarf ich Ihrer Hilfe nicht mehr.«

Obwohl die Soldaten kräftige Burschen waren, mussten sie unter ihren Mützen zum Grafen aufsehen, um seinen Blick zu erwidern, denn wie schon zehn Generationen im Stamm der Rostovs vor ihm maß der Graf fast einen Meter neunzig.

»Gehen Sie weiter«, sagte der Gröbere der beiden und legte die Hand auf den Pistolengriff. »Wir sollen Sie zu Ihrem Quartier bringen.«

In der Halle winkte der Graf mit einer ausholenden Bewegung dem durch nichts aus der Ruhe zu bringenden Arkadi (der am Empfangstisch stand) und der entzückenden Valentina (die den Staub auf einer Statuette wegwischte) zum Gruß zu. Obwohl der Graf beide auf dieselbe Weise schon Hunderte von Malen gegrüßt hatte, sahen sie ihn jetzt mit weit aufgerissenen Augen an. So würde man bei einer Abendgesellschaft angestarrt, wäre man versehentlich ohne Anzughose gekommen.

Der Graf ging an dem Mädchen mit einer Vorliebe für Gelb vorbei, das in seinem Lieblingssessel saß und in einer Zeitschrift blätterte, und blieb dann unvermittelt vor den Topfpalmen stehen und wandte sich an seine Begleiter.

»Aufzug oder Treppe, meine Herren?«

Die Soldaten sahen sich gegenseitig, dann den Grafen und dann wieder einander an, offenkundig unfähig, eine Entscheidung zu treffen.

Wie soll ein Soldat auf dem Schlachtfeld siegreich sein, wenn er nicht imstande ist, sich zwischen Aufzug und Treppe zu entscheiden?

»Treppe«, entschied der Graf an ihrer Stelle und rannte diese zwei Stufen auf einmal nehmend, wie er es seit seinen Tagen an der Militärakademie machte, hinauf.

Im dritten Stock ging er auf dem mit rotem Teppich ausgelegten Flur zu seiner Suite, die Schlafzimmer, Badezimmer, Speisezimmer und einen großen Salon umfasste und von deren Fensterfront aus man auf den Theaterplatz mit seinen Linden blickte. Und dort erwartete ihn die Ungeheuerlichkeit des Tages. Denn vor den weit geöffneten Türen zu seiner Suite stand neben Pascha und Petja, den Hotelpagen, ein Hauptmann. Die beiden jungen Männer sahen dem Grafen mit einem Ausdruck der Verlegenheit entgegen, denn ganz offensichtlich war ihnen eine Aufgabe zugefallen, die ihnen widerstrebte. Der Graf wandte sich an den Hauptmann.

»Was hat das hier zu bedeuten, Herr Hauptmann?«

Der Mann schien von der Frage überrascht, hatte aber in seiner Ausbildung die Fähigkeit erworben, in solchen Fällen eine gleichmütige Miene zu wahren.

»Ich bin hier, um Sie zu Ihrem Quartier zu begleiten.«

»Dies hier ist mein Quartier.«

Mit der leisesten Andeutung eines Lächelns sagte der Hauptmann: »Leider nicht mehr.«

Pascha und Petja blieben zurück, während der Hauptmann den Grafen und dessen Begleiter zu einem Dienstbotenaufgang führte, der sich hinter einer unauffälligen Tür im Innern des Hotels verbarg. In dem dürftig beleuchteten Treppenhaus ging es alle fünf Stufen scharf um die Ecke, wie in einem Glockenturm. So schraubten sie sich zwei Stockwerke hoch zu einer Tür, die in einen schmalen Flur führte. Davon gingen ein Badezimmer und sechs Schlafzimmer ab, die an Mönchszellen erinnerten. Ursprünglich war der Dachboden für die Butler und Zofen der Gäste des Metropol ausgebaut worden, aber als das Reisen mit Dienstpersonal aus der Mode kam, wurden in diesen Stuben allerlei Gerümpel sowie schadhafte oder ausgemusterte Möbelstücke untergestellt.

Am Morgen dieses Tages war aus der Stube, die der Treppe am nächsten lag, alles bis auf ein eisernes Bettgestell, eine dreibeinige Kommode und eine zehn Jahre alte Staubschicht entfernt worden. In der Ecke bei der Tür stand ein kleiner Wandschrank, einer Telefonzelle nicht unähnlich, der wie nachträglich dort hingestellt aussah. Der Neigung des Daches folgend senkte sich die Zimmerdecke von der Tür zur Außenwand, und die einzige Stelle, wo der Graf aufrecht stehen konnte, war die Gaube mit dem Fenster von der Größe eines Schachbretts.

Während die Wachen vom Flur aus selbstgefällig in die Kammer blickten, erklärte der gute Hauptmann, die Pagen würden dem Grafen helfen, die wenigen Besitzstücke, die in dem neuen Quartier Platz fänden, zu transportieren.

»Und der Rest?«

»Wird Volkseigentum.«

So ist das also gemeint, dachte der Graf.

»Bestens.«

Er sprang die Treppen hinunter, und während die Wachen mit ihm Schritt zu halten versuchten, klackerten ihre Gewehre an der Wand. Im dritten Stock marschierte der Graf den Flur entlang zu seiner Suite, wo die beiden Pagen ihm mit ernsten Mienen entgegensahen.

»Kein Grund zur Aufregung«, beruhigte der Graf sie und zeigte hierhin und dorthin. »Das. Und das. Die da. Und alle Bücher.«

Für die Ausstattung seines neuen Quartiers wählte der Graf zwei Lehnstühle, den orientalischen Couchtisch seiner Großmutter und einen Satz ihrer Lieblingsporzellanteller aus. Er wählte zwei Tischlampen aus Ebenholz, die in der Form von Elefanten geschnitzt waren, sowie das Porträt seiner Schwester, das Serow 1908 bei einem kurzen Aufenthalt auf Gut Weile gemalt hatte. Er vergaß nicht die lederne Aktentasche, die Asprey in London speziell für ihn angefertigt und die sein guter Freund Mischka so passend »Attachékoffer« getauft hatte.

Jemand hatte die Höflichkeit gehabt, eine der Reisetruhen des Grafen in sein Schlafzimmer bringen zu lassen. Während also die Pagen die genannten Möbel ins Dachgeschoss trugen, packte der Graf Kleidung und persönliche Gegenstände in die Truhe. Plötzlich bemerkte er, dass die zwei Flaschen Kognak auf der Konsole die begehrlichen Blicke der Wachen auf sich zogen, und packte auch die ein. Und nachdem die Truhe nach oben getragen worden war, zeigte er schließlich auf seinen Schreibtisch.

Die beiden Pagen, deren Uniformen von der Schlepperei bereits Schmutzspuren zeigten, packten an den vier Ecken an.

»Der ist ja schwer«, bemerkte der eine zum anderen.

»Die Festung eines Königs ist sein Schloss«, erklärte der Graf, »die eines Gentleman sein Schreibtisch.«

Als die Pagen den Schreibtisch auf den Flur schleppten, schlug die Standuhr von Rostovs Großvater, deren Schicksal es war, zurückgelassen zu werden, dumpfe acht Mal. Der Hauptmann war längst wieder an seinen Standort zurückgekehrt, und die Wachen, die jetzt nicht mehr streitlustig, sondern gelangweilt um sich blickten, lehnten an der Wand und ließen die Asche von ihren Zigaretten aufs Parkett rieseln, während das ungeminderte Licht des Moskauer Mittsommerabends in den Salon strömte.

Mit wehmütigem Blick näherte der Graf sich den Fenstern an der Nordwestecke. Wie viele Stunden hatte er hier verbracht? Wie oft hatte er am Morgen, bekleidet mit seinem Morgenmantel und einer Tasse Kaffee in der Hand, die neuen Gäste beobachtet, die müde und übernächtigt nach der Reise aus ihren Taxis gestiegen waren? Wie viele Male hatte er an Winterabenden dem langsam fallenden Schnee zugesehen, während eine einsame, gebeugte Gestalt unter den Straßenlaternen entlangging? Jetzt sprang am nördlichen Ende des Platzes ein junger Offizier der Roten Armee die Stufen zum Bolschoi-Theater hinauf, eine halbe Stunde verspätet für den Beginn der Abendvorstellung.

Der Graf lächelte bei der Erinnerung an seine eigene Jugend und seine Vorliebe, nach Beginn der Vorführung anzukommen. Im English Club hatte er verkündet, er könne nur auf ein Glas bleiben, blieb aber für drei. Dann war er in die wartende Kutsche gesprungen, hatte eilends die Stadt durchquert und die berühmten Stufen erklommen und war, wie dieser junge Bursche soeben, durch die goldenen Türen getreten. Während die Ballerinen anmutig über die Bühne tanzten, hatte der Graf sich unter wiederholtem Excusez-moi zu seinem gewohnten Platz in der zwanzigsten Reihe geschlängelt, von dem aus er einen privilegierten Blick auf die Damen in den Logen hatte.

Zuspätkommen, dachte der Graf mit einem Seufzer. Eine Anfälligkeit der Jugend.

Er drehte sich auf dem Absatz um und durchmaß seine Zimmer. Zunächst bewunderte er die großzügigen Dimensionen des Salons und die beiden Kronleuchter. Er bewunderte die bemalten Holzpaneele des kleinen Speiseraums und die raffinierte Messingvorrichtung, mittels deren man die Flügeltüren des Schlafzimmers feststellen konnte. Kurzum, er begutachtete die Räume so, wie ein potentieller Käufer das tun würde, der sich zum ersten Mal durch die Räumlichkeiten bewegte. Im Schlafzimmer blieb der Graf vor dem Tisch mit der Marmorplatte stehen, auf dem verschiedene Objekte lagen. Er nahm eine Schere in die Hand, die seiner Schwester teuer gewesen war. Sie war wie ein Königsreiher gestaltet, wobei die beiden Klingen den Schnabel des Vogels darstellten und die goldene Schraube im Gelenk des Vogels Auge sein sollte, und sie war so zierlich, dass Daumen und Ringfinger des Grafen kaum durch die Griffe passten.

Von einem Ende der Suite überblickte der Graf das gesamte Inventar, das zurückbleiben würde. Schon damals, vor vier Jahren, waren die persönlichen Dinge, die Möbel und objets d’art, die er in diese Räume mitgenommen hatte, das Ergebnis eines Aussiebeprozesses gewesen. Denn als der Graf Nachricht von der Hinrichtung des Zaren bekommen hatte, war er sofort aus Paris abgereist. Innerhalb von zwanzig Tagen war er durch sechs Staaten gefahren, hatte acht Bataillone, die unter fünf verschiedenen Flaggen gegeneinander kämpften, umrundet und war am 7. August 1918 mit nur einem Rucksack auf dem Rücken auf Gut Weile, dem Familienlandsitz, angekommen. Obwohl das Land am Rande immenser Umwälzungen stand und er den Haushalt in großer Aufregung vorfand, bewahrte seine Großmutter, wie es ihrem Wesen entsprach, die Fassung.

»Sascha«, sagte sie, ohne sich aus dem Sessel zu erheben, »wie gut, dass du kommst. Du musst krank sein vor Hunger. Komm, setz dich zu mir zum Tee.«

Als er ihr erklärte, warum es nötig war, dass sie das Land verließ, und die Vorkehrungen beschrieb, die er für ihre Reise gemacht hatte, verstand sie, dass es keine Alternative gab. Obwohl alle Dienstboten bereit waren, sie zu begleiten, sah sie ein, dass sie mit nur zweien reisen müsste. Auch begriff sie, dass ihr Enkel und einziger Erbe, den sie seit seinem zehnten Lebensjahr aufgezogen hatte, nicht mit ihr kommen würde.

Einmal, als der Graf gerade sieben Jahre alt war, hatte ein Nachbarsjunge ihn so gründlich im Mühlespiel geschlagen, dass es zu Tränen und bösen Worten kam und er die Spielsteine auf den Boden schmiss. Der Vater des Grafen ahndete diesen Mangel an Sportsgeist mit einem deutlichen Tadel, und der Junge wurde ohne Abendessen ins Bett geschickt. Doch als der kleine Graf unglücklich unter die Decke kroch, kam seine Großmutter herein. Sie setzte sich ans Fußende des Bettes und sprach voller Mitgefühl. »Zu verlieren ist niemals angenehm«, begann sie, »und der junge Obolenski ist ein kleines Scheusal. Aber Sascha, mein lieber Junge, warum erlaubst du ihm diese Genugtuung?« Das war der Geist, in dem er und seine Großmutter sich ohne Tränen am Kai von Peterhof trennten. Dann kehrte der Graf auf seinen Familiensitz zurück und überwachte dessen Schließung.

Der Reihe nach wurden die Schornsteine geputzt, die Speisekammern geleert, die Möbel abgedeckt. Es war ganz so, als würde die Familie für die Saison nach St. Petersburg aufbrechen, nur dass diesmal die Hunde aus den Zwingern, die Pferde aus den Ställen und die Dienstboten von ihren Aufgaben befreit wurden. Und nachdem der Graf einen einzelnen Wagen mit den feinsten Möbeln im Besitz der Rostovs beladen hatte, verriegelte er das Haus und machte sich auf den Weg nach Moskau.

Ist doch seltsam, reflektierte der Graf, als er im Begriff war, seine Suite zu verlassen. Von früh an müssen wir lernen, uns von Freunden und Verwandten zu verabschieden. Wir trennen uns am Bahnhof von Eltern und Geschwistern, wir besuchen Cousins, gehen zur Schule, treten in ein Regiment ein; wir heiraten oder machen Reisen ins Ausland. Es gehört zu den menschlichen Erfahrungen, dass wir immer wieder einen nahen Menschen bei den Schultern nehmen, ihm alles Gute wünschen und uns mit der Vorstellung trösten, schon bald von ihm zu hören.

Jedoch lehrt die Erfahrung weniger, wie wir uns von unseren teuersten Besitztümern trennen. Und wenn sie es lehren würde? Wir wären ihr nicht dankbar. Denn es kommt eine Zeit, da unsere liebsten Dinge uns teurer sind als unsere Freunde. Wir tragen sie mit uns von Ort zu Ort, oft zu einem hohen Preis und unter großen Umständen. Wir säubern und polieren sie und verbieten Kindern, in ihrer Nähe allzu ausgelassen zu spielen, während wir unserer Erinnerung gleichzeitig erlauben, den Dingen immer größere Bedeutung beizumessen. Dies ist der Schrank, in dem wir uns als Kinder versteckt haben, diese silbernen Kerzenhalter standen zu Weihnachten auf dem Festtisch, mit diesem Taschentuch hat sie sich damals die Tränen getrocknet, et cetera, et cetera. Und am Schluss bilden wir uns ein, dass diese sorgfältig gehüteten Dinge uns über den Verlust eines Gefährten hinwegtrösten können.

Dabei ist ein Ding einfach ein Ding.

Und deshalb steckte der Graf die Schere seiner Schwester in die Tasche, betrachtete ein letztes Mal das, was von seinem Erbe geblieben war, und löschte es endgültig aus seinem sehnsuchtsvollen Herzen.

Eine Stunde später federte der Graf zweimal auf seiner neuen Matratze, um die Tonhöhe der Bettfedern zu bestimmen (Gis), und als er sich die Möbel besah, die ihn umgaben, dachte er daran, wie sehnlich er sich als Jugendlicher gewünscht hatte, mit dem Schiff nach Frankreich oder mit dem Zug nach Moskau zu fahren.

Und warum hatte er sich diese Reisen so sehnlichst gewünscht?

Weil die Kojen so schmal waren!

Und welche Wunderdinge es da zu entdecken gab: den Tisch, der sich wegklappen ließ und in der Wand verschwand, die eingebauten Schubladen unter dem Bett, den Strahl der Wandleuchte, der gerade stark genug war, um eine Buchseite auszuleuchten. Die zweckmäßige Gestaltung war wie Musik für den jungen Mann. Sie bezeugte Präzision und versprach ein Abenteuer. Denn so hätte das Quartier von Kapitän Nemo ausgesehen, als er zwanzigtausend Meilen unter dem Meer auf die Reise ging. Und würde nicht jeder Junge, der einigen Schneid besaß, frohen Herzens hundert Nächte in einem Palast gegen eine Nacht an Bord der Nautilus eintauschen?

Endlich hatte er das erreicht.

Außerdem, nachdem die Hälfte der Zimmer im zweiten Stock vorübergehend von den Bolschewiken in Beschlag genommen worden waren, die dort unermüdlich ihre Direktiven tippten, konnte man im sechsten Stock wenigstens ungestört seinen Gedanken nachhängen.*

Der Graf stand auf und stieß mit dem Kopf an die Dachschräge.

»Ganz richtig«, sagte er.

Er schob den einen Lehnstuhl zur Seite, legte die Elefanten-Lampen aufs Bett und öffnete die Truhe. Er nahm das Foto der Delegation heraus und stellte es auf den Tisch, wo es hingehörte. Dann nahm er die beiden Flaschen Kognak und die Uhr mit dem Zweimalschlag, die seinem Vater gehört hatte. Aber in dem Moment, als er das Opernglas seiner Großmutter auspackte, wurde seine Aufmerksamkeit von einem Flattern bei der Dachluke abgelenkt. Obwohl das Fenster lediglich die Größe einer Abendeinladung hatte, sah der Graf, dass eine Taube auf der kupfernen Verkleidung des Fensterbretts gelandet war.

»Hallo«, sagte der Graf. »Wie freundlich von dir vorbeizuschauen.«

Der Blick der Taube schien einen Besitzanspruch geltend zu machen. Sie stolzierte mit kratzenden Klauen über das Kupferblech und hackte mehrmals mit dem Schnabel an die Scheibe.

»Ah, stimmt«, sagte der Graf. »Das kann man so sagen.«

Er wollte schon anheben und seiner neuen Nachbarin den Grund für sein unerwartetes Erscheinen erklären, als er vom Flur ein zartes Räuspern hörte. Ohne sich umzudrehen, wusste der Graf, dass dies Andrei war, der Maître d’Hôtel des Bojarski, denn so meldete dieser üblicherweise sein Erscheinen.

Nachdem der Graf der Taube zugenickt hatte, womit er zum Ausdruck brachte, dass er das Gespräch mit ihr später fortsetzen würde, sein Jackett zugeknöpft und sich umgedreht hatte, sah er, dass es nicht Andrei allein war, der ihm einen Besuch abstattete, sondern dass insgesamt drei Hotelangestellte in der Tür standen.

Da war Andrei mit seiner aufrechten Haltung und den langen, geschickten Händen, Wassili, der unverwechselbare Portier, und Marina, die schüchterne Schönheit mit dem unsteten Auge, die kürzlich vom Zimmermädchen zur Näherin befördert worden war. Die drei sahen ihn staunend an, so wie Arkadi und Valentina wenige Stunden zuvor, und jetzt begriff er: Als er am Morgen abgeholt worden war, hatten sie angenommen, dass sie ihn nie wiedersehen würden. Er war aus den Mauern des Kremls hervorgekommen wie ein Flugzeugpilot aus dem Wrack seiner abgestürzten Maschine.

»Meine werten Freunde«, sagte der Graf. »Zweifellos würdet ihr gern etwas über die Ereignisse des heutigen Tages erfahren. Wie ihr vielleicht wisst, wurde ich zu einem Tête-à-Tête in den Kreml eingeladen. Dort kamen etliche pflichtgemäß mit Ziegenbart gezierte Staatsdiener des derzeitigen Regimes zu der Entscheidung, dass ich für das Verbrechen, als Aristokrat geboren zu sein, dazu verurteilt werden soll, den Rest meines Lebens … in diesem Hotel zu verbringen.«

Auf ihre Freudenbekundungen hin schüttelte der Graf jedem seiner Gäste die Hand und verlieh seiner Dankbarkeit angesichts ihres freundschaftlichen Mitgefühls Ausdruck.

»Kommt herein, kommt herein«, sagte er.

Die drei Mitarbeiter zwängten sich zwischen den aufgetürmten Möbeln herein.

»Wenn Sie so freundlich wären«, sagte der Graf und reichte Andrei eine der Kognakflaschen. Dann kniete er sich vor den Attachékoffer, öffnete die Verschlüsse und klappte ihn auf wie ein riesiges Buch. Darin waren zweiundfünfzig Gläser untergebracht – oder besser, sechsundzwanzig Gläserpaare –, jedes für seinen Verwendungszweck geformt, von der bauchigen Form des Rotweinglases bis hin zu den entzückenden Gläschen für die farbenprächtigen Liköre Südeuropas. Wie es dem Geist der Stunde entsprach, nahm der Graf irgendwelche vier Gläser und verteilte sie, und Andrei, der den Korken schon aus der Flasche gezogen hatte, schenkte ein.

Sobald seine Gäste mit Kognak versorgt waren, hob der Graf sein Glas.

»Auf das Metropol«, sagte er.

»Auf das Metropol!«, sagten die drei.

Der Graf war der geborene Gastgeber, und in der Stunde des Beisammenseins, während er hier ein Glas nachfüllte und dort die Unterhaltung wieder in Gang brachte, standen ihm die verschiedenen Temperamente im Zimmer klar vor Augen. So wagte Andrei an dem Abend ein ungezwungenes Lächeln und ein gelegentliches Zwinkern, ohne jedoch die seiner Position angemessene Förmlichkeit abzulegen. Wassili, der gewöhnlich mit bewundernswert klarer Aussprache Wegbeschreibungen zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt gab, sprach plötzlich mit einem singenden Tonfall, wie jemand, der sich am nächsten Tag vielleicht nicht daran erinnern könnte, was er am Tag zuvor gesagt hatte. Und bei jedem Scherz erlaubte sich die scheue Marina ein Kichern, ohne die Hand vor den Mund zu legen.

Mehr als an jedem anderen Abend freute sich der Graf über die fröhliche Stimmung seiner Gäste, aber er war nicht eitel genug anzunehmen, dass sie allein der Nachricht seines knappen Entrinnens zuzuschreiben war. Denn besser als den meisten anderen war ihm bewusst, dass im September 1905 die Mitglieder der Delegation den Vertrag von Portsmouth unterschrieben hatten, mit dem der Russisch-Japanische Krieg beendet wurde. In den siebzehn Jahren seit jenem Frieden – nicht einmal eine Generation – hatte Russland einen Weltkrieg, einen Bürgerkrieg, zwei Hungersnöte und den sogenannten Roten Terror erduldet. Kurzum, es hatte eine Ära der Umwälzungen durchlaufen, die niemanden verschonte. Ob man links- oder rechtsgerichtet war, Rot oder Weiß, ob die eigenen Umstände sich zum Besseren oder Schlechteren gewandelt hatten, es war einfach ein guter Zeitpunkt, auf das Wohl der Nation zu trinken.

Um zehn Uhr begleitete der Graf seine Gäste zum Glockenturm, und mit demselben Zeremoniell wie an der Tür seines Familiensitzes in St. Petersburg wünschte er ihnen eine gute Nacht. Als er wieder in seine Kammer kam, öffnete er das Fenster (das nicht größer als eine Briefmarke war), goss sich den Rest Kognak ein und setzte sich an seinen Schreibtisch.

Den Schreibtisch, der aus dem Paris Ludwigs XVI. stammte und nach der Mode der damaligen Zeit mit Vergoldungen und einer Lederauflage verziert war, hatte der Graf von seinem Patenonkel, dem Großherzog Demidow, geerbt. Der Großherzog, ein Mann mit weißen Koteletten, hellblauen Augen und goldenen Epauletten, konnte vier Sprachen sprechen und sechs lesen. Er war unverheiratet, vertrat in Portsmouth sein Heimatland, hatte die Leitung von drei Landgütern inne, hielt grundsätzlich nichts von Dummheiten und setzte im Allgemeinen auf Tüchtigkeit. Doch zuvor hatte er zusammen mit dem Vater des Grafen als waghalsiger Kadett in der Kavallerie gedient. So war der Großherzog der aufmerksame Vormund des Grafen geworden. Als 1900 die Eltern des Grafen innerhalb weniger Stunden von der Cholera dahingerafft wurden, war der Großherzog derjenige, der den Jungen beiseitenahm und ihm erklärte, er müsse fortan für seine Schwester stark sein. Schicksalsschläge, sagte er, gebe es in den verschiedensten Formen, und wenn ein Mann nicht Herr über seine Umstände sei, würden die Umstände Herr über ihn werden.

Der Graf fuhr mit der Hand über die unebene Oberfläche des Schreibtisches.

Wie viele der Worte des Großherzogs spiegelten die zarten Eindellungen wider? Über vierzig Jahre lang waren hier knappe Anweisungen für Verwalter, überzeugende Argumente für Staatsmänner und ausgezeichnete Ratschläge für Freunde verfasst worden. Somit war dies ein Schreibtisch, mit dem man zu rechnen hatte.

Der Graf leerte sein Glas und setzte sich auf den Fußboden. Mit der Hand fuhr er an der Rückseite des rechten vorderen Tischbeins entlang, bis er die Sperrklinke fand. Er drückte darauf, so dass sich ein unsichtbares Türchen öffnete, hinter dem ein samtbeschlagenes Fach verborgen war, das – so wie die Fächer in den anderen drei Beinen auch – mit Goldstücken gefüllt war.

Anmerkung zum Kapitel

* Tatsächlich handelte es sich um die Suite unmittelbar unter der des Grafen, wo Jakow Swerdlow, Erster Vorsitzender des Gesamtrussischen Zentralexekutivkomitees, des Komitees, das mit der Ausarbeitung der sowjetischen Staatsverfassung beauftragt war, sich eingeschlossen und gelobt hatte, erst dann wieder aufzuschließen, wenn die Arbeit getan war. Deshalb gingen die Schreibmaschinen die ganze Nacht, bis das historische Dokument aufgesetzt war, das allen Russen Gewissensfreiheit (Artikel 13), Meinungsfreiheit (Artikel 14) und Versammlungsfreiheit (Artikel 15) zubilligte sowie die Freiheit, jedes dieser Rechte wieder abgesprochen zu bekommen, sobald sie »zum Schaden der sozialistischen Revolution verwendet« würden (Artikel 23).