Comité de selección de obras

Dr. Antonio Alonso

Dr. Francisco Bolívar Zapata

Dr. Javier Bracho

Dr. Juan Luis Cifuentes

Dra. Rosalinda Contreras

Dr. Jorge Flores Valdés

Dr. Juan Ramón de la Fuente

Dr. Leopoldo García-Colín Scherer

Dr. Adolfo Guzmán Arenas

Dr. Gonzalo Halffter

Dr. Jaime Martuscelli

Dra. Isaura Meza

Dr. José Luis Morán López

Dr. Héctor Nava Jaimes

Dr. Manuel Peimbert

Dr. Ruy Pérez Tamayo

Dr. Julio Rubio Oca

Dr. José Sarukhán

Dr. Guillermo Soberón

Dr. Elías Trabulse

Coordinadora

María del Carmen Farías R.

SECCIÓN DE OBRAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

EL ÚLTIMO TEOREMA DE FERMAT

Traducción:

ROBERTO ELIER DOMÍNGUEZ

Primera edición en inglés, 1996

Primera edición en español, 2003

Tercera reimpresión, 2017

Primera edición electrónica, 2017

© 1996, Amir D. Aczel

Publicado por Four Walls Eight Windows

Título original: Fermat’s Last Theorem:

Unlocking the Secret of an Ancient Mathematical Problem

D. R. © 2003, Fondo de Cultura Económica

Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México

Comentarios:

editorial@fondodeculturaeconomica.com

Tel. (55) 5227-4672

Diseño de portada: Teresa Guzmán Romero

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-5107-5 (ePub)

Hecho en México - Made in Mexico

Prefacio

Nota del autor

A MI PADRE

EN JUNIO DE 1993, mi viejo amigo Tom Schulte vino desde California a visitarme a Boston. Estábamos sentados en el soleado exterior de un café de la calle Newbury, tomando unas enormes bebidas con hielo. No hacía mucho que Tom se había divorciado y parecía sumido en sus pensamientos. De pronto se volvió hacia mí.

—Por cierto —dijo—, acaban de demostrar el último teorema de Fermat.

Posó de nuevo su mirada ausente en la acera, y pensé que estaba bromeando. Veinte años antes, cuando éramos estudiantes de la licenciatura de matemáticas, Tom y yo compartimos habitación en la Universidad de California, en Berkeley. A menudo discutíamos acerca del último teorema de Fermat, así como de funciones, conjuntos, campos numéricos y topología. Por la dificultad de nuestras tareas, ninguno de los estudiantes de matemáticas dormía mucho por las noches, lo que nos diferenciaba de los estudiantes de otras áreas. A veces hasta sufríamos pesadillas matemáticas, en las que intentábamos demostrar algún teorema antes de que amaneciera. Pero ¿el último teorema de Fermat? Nadie creía que llegaría a demostrarse en el transcurso de nuestra vida. Era tan complicado, y eran tantos los que habían intentado demostrarlo durante los últimos tres siglos. Sabíamos que se habían desarrollado ramas enteras de las matemáticas como consecuencia de los intentos por demostrarlo, todos los cuales, por cierto, habían culminado en el fracaso. El último teorema de Fermat se había convertido en el símbolo de lo inalcanzable. En una ocasión incluso me aproveché de la imposibilidad asociada a este teorema. Fue algunos años más tarde, también en Berkeley, cuando ya había obtenido la licenciatura en matemáticas y me encontraba realizando los estudios de maestría sobre investigación de operaciones. En la residencia estudiantil donde vivía conocí a un arrogante graduado en matemáticas que, ignorante de mi propia formación en este campo, me ofreció su ayuda.

—Lo mío son las matemáticas puras —me aseguró—; si alguna vez tienes dificultades para resolver un problema, no dudes en llamarme.

Se disponía a marcharse cuando le espeté:

—Pues sí…, hay algo en lo que tal vez puedas ayudarme…

Se volvió hacia mí.

—Claro, no faltaba más. ¿De qué se trata?

Extendí una servilleta de papel —nos encontrábamos en el comedor— y en ella escribí cuidadosamente lo siguiente:

No existe un número entero que sea la solución de xn + yn = zn, cuando n es mayor que 2.

—He estado intentando demostrarlo toda la noche —le dije, pasándole la servilleta y viendo cómo su rostro empezaba a palidecer.

—El último teorema de Fermat —masculló.

—Sí —repuse—. Lo tuyo son las matemáticas puras. ¿Me ayudarías?

Nunca volvió a acercárseme.

—Lo digo en serio —me explicó Tom, tomándose el resto de su bebida—. Andrew Wiles demostró el último teorema de Fermat en Cambridge el mes pasado. Grábate bien ese nombre en la cabeza. Vas a oírlo bastante a partir de ahora.

Esa misma noche, Tom regresó en avión a California. En el transcurso de los siguientes meses descubrí que, en efecto, no era broma lo que me había dicho, y seguí con atención el desarrollo de los acontecimientos que desencadenó Wiles: su aclamado primer triunfo, el error que se encontró en su demostración, el año entero que permaneció aislado y, por fin, su retorno con la prueba corregida. Pero a medida que fui investigando los precedentes de los hechos, caí en la cuenta de que Tom se había equivocado en una cosa: no era el nombre de Andrew Wiles el que debía grabarme o, por lo menos, no el único. Teníamos que comprender que la demostración del último teorema de Fermat no se debió al trabajo de un solo matemático. Aunque Wiles disfrutó del aplauso general, el mérito corresponde también a otros: Ken Ribet, Barry Mazur, Goro Shimura, Yutaka Taniyama, Gerhard Frey y otros. En este libro se cuenta toda la historia, incluyendo lo ocurrido entre bastidores y fuera del alcance de las cámaras y reflectores de los medios de comunicación. También estamos ante una historia de engaños, intrigas y traiciones.

Tal vez la mejor manera de describir mi experiencia de hacer matemáticas sea comparándola con la exploración de una mansión a oscuras. Entras en la primera habitación, que está en tinieblas, completamente a oscuras. Avanzas dando traspiés y tropezando con los muebles, hasta que, poco a poco, te familiarizas con la ubicación de cada uno. Por fin, al cabo de unos seis meses, encuentras el interruptor y enciendes la luz. De pronto todo se ilumina, y puedes ver con exactitud dónde estabas. Y entonces entras en la siguiente habitación oscura…

Así describió el profesor Andrew Wiles los siete años que pasó en busca del Santo Grial de los matemáticos.

El 23 de junio de 1993, poco antes del alba, el profesor John Conway se encaminó hacia el todavía oscuro edificio de matemáticas en el campus de la Universidad de Princeton. Abrió la puerta principal y se dirigió con presteza a su cubículo. Durante las semanas que precedieron al viaje de su colega Andrew Wiles a Inglaterra, varios rumores insistentes pero vagos habían estado circulando entre los miembros de la comunidad matemática mundial.

Conway intuía que algo importante estaba a punto de ocurrir, aunque no sabía con exactitud de qué se trataba. Encendió su computadora, se sentó frente al aparato y clavó la mirada en la pantalla. A las 5:53 de la mañana recibió un parco mensaje de correo electrónico desde el otro lado del Atlántico: “Wiles proves F.L.T.” [Wiles demuestra el último teorema de Fermat].

A FINALES DE JUNIO DE 1993, el profesor Andrew Wiles voló a Inglaterra. Volvía a la Universidad de Cambridge, donde había estudiado veinte años atrás. El profesor John Coates, quien había dirigido la tesis doctoral de Wiles en Cambridge, había organizado una conferencia sobre la teoría de Iwasawa, tema específico de la teoría de números, que Wiles conocía bien, pues había sido la materia de su tesis. Coates le había pedido a su ex alumno que presentara una conferencia corta, de una hora, sobre el tema que quisiera. Para su sorpresa y la de los demás organizadores del encuentro, el tímido Wiles, siempre reacio a hablar en público, respondió solicitando que le concedieran no una, sino tres horas de presentación.

Cuando llegó a Cambridge, a sus cuarenta años, Wiles tenía el aspecto del matemático típico: llevaba la camisa blanca arremangada al acaso, gafas de montura gruesa y el pelo, escaso, en mechones desordenados. Nativo de Cambridge, su viaje representaba una vuelta al hogar muy especial, ya que su sueño de la infancia se había hecho realidad. Andrew Wiles había pasado siete años encerrado en la buhardilla de su casa trabajando en pos de ese sueño, pero contaba con que el sacrificio, los años de esfuerzo y las largas horas de soledad habían rendido frutos y por tanto habían concluido. Pronto tendría la oportunidad de dedicarle más tiempo a su mujer e hijas, a quienes apenas había visto en los últimos siete años. Era frecuente que faltara a comer o a tomar el té de media tarde, y a duras penas conseguía llegar a cenar. Pero ahora le tocaría a él solo cosechar las alabanzas.

En la fecha en que el profesor Wiles llegó para dictar sus conferencias de tres horas, tenía poco de fundado el Instituto de Ciencias Matemáticas Sir Isaac Newton, en Cambridge. Sus instalaciones son amplias y se encuentran en medio de un paraje idílico, a cierta distancia de la Universidad de Cambridge. En los amplios exteriores de las salas de conferencias, hay sillas afelpadas y cómodas para facilitar el intercambio informal de ideas entre académicos y científicos y así fomentar el aprendizaje y el desarrollo del conocimiento.

A pesar de que Wiles conocía a casi todos los matemáticos que acudieron a las conferencias especializadas desde distintos rincones del planeta, se mantuvo apartado. Cuando los colegas lo interrogaban sobre el porqué de la duración programada para su presentación, Wiles se limitaba a recomendarles que acudieran a las conferencias para averiguarlo. Tanta reserva resultaba insólita, hasta para un matemático. Cierto es que los matemáticos a menudo trabajan aislados cuando pretenden demostrar algún teorema, y aunque en general no se les puede considerar la gente más sociable del mundo, suelen mostrarse los resultados unos a otros o los hacen circular a través de informes de investigación provisionales a fin de suscitar comentarios que los ayuden a mejorar los artículos antes de publicarlos. Pero Wiles no había repartido informes preliminares ni comentado su trabajo con nadie. Del título de sus charlas, “Formas modulares, curvas elípticas y representaciones de Galois”, poca cosa podía deducirse, pues ni siquiera los expertos en ese campo eran capaces de adivinar el contenido de las conferencias. Los rumores se intensificaban a medida que transcurría el tiempo.

El primer día, Wiles expuso ante unos veinte matemáticos —los que asistieron a la conferencia— un poderoso e inesperado resultado, y aún quedaban dos conferencias. ¿Qué vendría después? Corrió la voz de que las conferencias de Wiles eran las más interesantes, y todos acudieron en tropel a la sala. La expectación iba en aumento.

El segundo día, Wiles dio una charla más densa. Llevaba consigo más de doscientas páginas con fórmulas y derivaciones, ideas originales plasmadas como teoremas nuevos, con sus demostraciones largas y abstractas. Esta vez la sala se había llenado a toda su capacidad, y todos los asistentes escuchaban con mucha atención. ¿Adónde conduciría todo aquello? Wiles no dio pista alguna; se limitó a escribir en el pizarrón de forma desapasionada y se esfumó rápidamente cuando dio por terminada la conferencia del día.

Su última charla se produciría al día siguiente, miércoles 23 de junio de 1993. Wiles tuvo que abrirse paso a empujones entre la gente agolpada en el acceso a la sala de conferencias, que se hallaba totalmente atestada. Muchos llevaban cámaras. La tensión se incrementaba a medida que Wiles garabateaba fórmulas y teoremas que no parecían acabarse nunca en el pizarrón. “Sólo existía una culminación posible, un único final para la conferencia de Wiles”, me contaría más tarde el profesor Ken Ribet de la Universidad de California en Berkeley. Wiles estaba completando los últimos renglones de su demostración de una complicada y enigmática conjetura matemática: la conjetura de Shimura y Taniyama. De pronto, añadió una línea final, la reformulación de una antigua ecuación que, tal y como Ken Ribet lo había demostrado siete años atrás, era una consecuencia de la conjetura.

—Y con esto queda demostrado el último teorema de Fermat —dijo Wiles, casi sin darle importancia—. Eso es todo.

Se produjo un momento de estupor y absoluto silencio en la sala. Luego el público prorrumpió en una explosión de aplausos espontáneos. Los flashes de las cámaras destellaron y los asistentes se levantaron para ir a felicitar a un sonriente Wiles. En pocos minutos, se mandaron cientos de faxes y mensajes de correo electrónico a todos los confines del mundo. El problema matemático más famoso de todos los tiempos parecía haber sido resuelto.

“Lo que no nos esperábamos en absoluto era que la prensa internacional nos abrumara al día siguiente”, recordaba el profesor John Coates, quien organizó la conferencia ignorando por completo que se convertiría en la plataforma de lanzamiento de uno de los mayores logros en matemáticas. Los titulares de periódicos de todo el mundo hicieron eco del acontecimiento. “‘¡Eureka!’: por fin se resuelve antiguo misterio matemático”, proclamaba la primera plana del New York Times del 24 de junio de 1993. El Washington Post se refería a Wiles como “el caza-dragones de las matemáticas”, mientras que artículos de todas partes describían a la persona que al parecer había dado con la solución del problema más persistente de la historia de las matemáticas, que nadie en trescientos cincuenta años había sido capaz de resolver. De la noche a la mañana el nombre del discreto y reservado Andrew Wiles saltó a la fama.

PIERRE DE FERMAT fue un jurista francés del siglo XVII, aficionado a las matemáticas. Pese a que su actividad de matemático puede calificarse técnicamente de afición, pues era jurista de tiempo completo, el eminente historiador de las matemáticas E.T. Bell escribió a principios del siglo XX que Fermat, “príncipe de los aficionados”, había obtenido resultados más importantes que la mayoría de matemáticos “profesionales” de su época. Para Bell, Fermat fue el matemático más prolífico del siglo XVII, época en que se desarrolló el trabajo de muchas de las mentes matemáticas más brillantes de todos los tiempos.1

Uno de los logros más impresionantes de Fermat fue desarrollar las principales ideas del cálculo, trece años antes de que naciera sir Isaac Newton, quien junto con su contemporáneo Gottfried Wilhelm von Leibniz son considerados popularmente como los padres de la teoría matemática del movimiento, la aceleración, la fuerza, las órbitas y otros conceptos de las matemáticas aplicadas, relativos al cambio continuo y que en conjunto reciben el nombre de cálculo.

A Fermat le fascinaba la obra matemática de los antiguos griegos. Posiblemente llegó a sus ideas sobre el cálculo inspirado en sus lecturas de los matemáticos de la Grecia clásica: Arquímedes y Eudoxo,* del siglo III y IV a.C., respectivamente. En sus ratos libres Fermat estudiaba las obras de los antiguos, que en aquellos días se encontraban traducidas al latín. Tenía un importante trabajo de tiempo completo como jurista, pero su afición —su pasión— consistía en intentar generalizar los trabajos de los antiguos y encontrar la belleza de sus descubrimientos, sepultados durante tanto tiempo. “He hallado numerosos teoremas extremadamente hermosos”, expresó en una ocasión. Tenía por costumbre anotar dichos teoremas en los márgenes de las traducciones de las obras antiguas que poseía.

DUKE UNIVERSITY SPECIAL COLLECTIONS LIBRARY

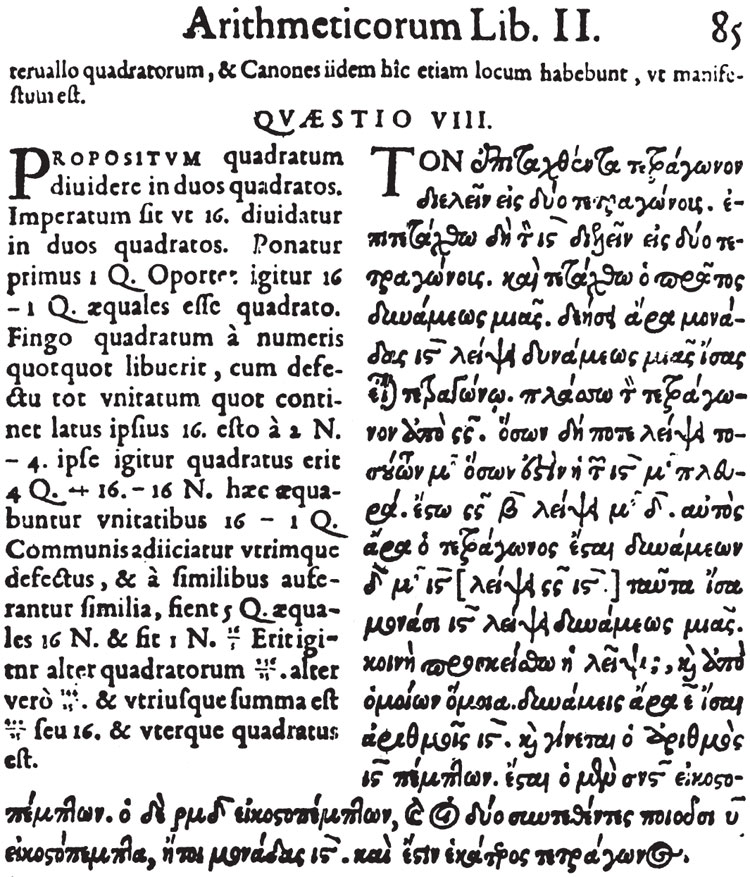

En una página como ésta, de la edición de Arithmetica de Diofanto, formuló al margen su célebre “teorema”. Esta es la edición que publicó su hijo Samuel de Fermat. No se ha encontrado el ejemplar original con las anotaciones de Fermat.

Fue hijo de Dominique Fermat, comerciante en pieles y segundo cónsul del pueblo de Beaumont-de-Lomagne, y de Claire de Long, proveniente de una familia de jueces parlamentarios. Pierre nació en agosto de 1601 (lo bautizaron el día 20 en Beaumont-de-Lomagne) y sus padres lo educaron con vistas a convertirlo en juez municipal. Asistió a clases en Tolosa, ciudad donde fue nombrado comisario de demandas a los treinta años. En ese mismo año, 1631, contrajo matrimonio con Louise Long, prima de su madre. El matrimonio tuvo cinco hijos, tres varones y dos mujeres. Uno de ellos, Clement Samuel, fue el albacea científico de su padre y se encargó de publicar las obras de éste después de su muerte. De hecho, gracias al libro en el que se recopilan los trabajos de Fermat conocemos su célebre último teorema. Clement Samuel de Fermat supo apreciar la importancia del teorema garabateado en el margen y lo añadió a la traducción de la obra antigua que estaba reeditando.

Quienes describen la vida de Fermat suelen calificarla de tranquila, estable y carente de incidencias. Realizaba su trabajo con dignidad y honradez, y en 1648 le otorgaron un importante puesto en el Consejo Real del parlamento de Tolosa, cargo que desempeñó durante diecisiete años, hasta su muerte, acaecida en 1665. Muchos historiadores se preguntan cómo le fue posible dedicarle a la Corona una vida entera de trabajo leal, eficiente y concienzudo, y al mismo tiempo conservar la energía mental para producir volúmenes enteros de matemáticas de primera clase. Un entendido francés sugirió que quizá el trabajo que Fermat realizaba como funcionario supusiese en realidad una ventaja para sus estudios matemáticos, pues en teoría los concejales parlamentarios debían reducir al máximo sus contactos extraoficiales para eludir la tentación del soborno y otras modalidades de corrupción. No cabe duda de que Fermat necesitaba algo que lo distrajera de su arduo trabajo y, puesto que se veía obligado a limitar su vida social, es probable que las matemáticas le sirvieran como evasión. Las ideas sobre el cálculo no fueron las únicas aportaciones de Fermat; también nos ofreció la teoría de números. Uno de los elementos importantes de dicha teoría es el concepto de número primo.

LOS NÚMEROS UNO, DOS Y TRES2