UNIVERSITÄT HAMBURG

FACHBEREICH WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTEN

Institut für Industriebetriebslehre und Organisation

Supply Chain Management

als Ansatz zur Effizienzsteigerung

in der Logistikkette

Diplomarbeit in Industriebetriebslehre

eingereicht von :

Elena Tsyganova Betriebswirtschaftslehre 8. Fachsemester

Hamburg, den 20. Oktober 1999

Abkürzungsverzeichnis

a.o. and other

ANX Automotive Network Exchange

APO Advanced Planner & Optimizer

APS Advanced Planning and Scheduling

ATP Available to Promise

Aufl. Auflage

BMI Buyer Managed Inventory

bspw. beispielsweise

BSL Bundesverband Spedition und Lagerei

bzw. beziehungsweise

ca. cirka

CAD Computer Aided Design

CCG Centrale für Coorganisation GmbH

CD Cross-Docking

CDP Cross-Docking-Point

CMI Co-Managed Inventory

CRP Continuous Replenishment Program

d.h. das heißt

DV

Datenverarbeitung

EA Efficient Assortment

EAN Europäische Artikel Nummer

ECR Efficient Consumer Response

ed. edition

EDI Electronic Data Interchange

Electronic Data Interchange for Administration, Commerce, EDIFACT Transport

Elektronische Datenverarbeitung

EDV European Network Exchange

ENX Efficient Replenishment ER Efficient Promotion EP Efficient Product Introduction

EPI et cetera

etc.

EUL Efficient Unit Loads

Hrsg. Herausgeber

ILN International Location Nummer

JiT Just-in-Time

MADAKOM Marktdateninformation

MTV Mehrweg-Transportverpackungen

NVE Nummer der Versandeinheit

Organisation for Data Exchange by ODETTE Teletransmission in Europe

Point of Sales

POS Quick Responce Services

QRS Supply Chain Council

SCC Supply Chain Execution

SCE Supply Chain Management

SCM Supply Chain Planning SCP Supply Chain Operations Reference Model SCOR Standardregelungen einheitlicher Datenaustauschsysteme

SEDAS Standardregeln einheitlicher Logistiksysteme

SELOS Secure Electronic Transfer Protocol

SET Stammdateninformation

SINFOS Serial Shipping Container Code

SSCC Secure Sockets Layer SSL Transmission Controll Protocol / Internet Protocol TCP /IP und andere

u.a. und so weiter

usw. Value Added Network Services

VAN Verband der Automobilindustrie

VDA vergleiche

vgl. Vendor Managed Inventory VMI Virtuelle Private Network VPN zum Beispiel

z.B.

Darstellungsverzeichnis

Darstellung 1: Supply Chain Management 3

Darstellung 2: Das Zielsystem des Supply Chain Managements 6

Darstellung 3: Kernkompetenzen der Supply Chain 8

Darstellung 4: Funktions- und Prozeßorientierte Organisationsgestaltung 10

Darstellung 5: Modellierung der Schnittstellen 11

Darstellung 6: ANET-Pilot als der Vorläufer von ENX 16

Darstellung 7: Das Aufgabenmodell des Supply Chain Managements 18

Darstellung 8: Kernmanagementprozesse der Supply Chain 21

Darstellung 9: Konfigurationswerkzeug des SCOR-Modells 21

Darstellung 10: Drei Prozeßebenen des SCOR-Modells 22

Darstellung 11: Darstellung der Ebene 2 des SCOR-Modells 23

Darstellung 12: Supply Chain des ACME-Laptops 24

Darstellung 13: Darstellung der Ebenen 3 und 4 des SCOR-Modells 24

Darstellung 14: Zuordnung von Leistungsmerkmalen und Kennzahlen zum Prozeßelement 25

Darstellung 15: Empfehlung zum Prozeßelement von Best Practices und Software 25

Darstellung 16: Integrierte Supply Chain Planung 26

Darstellung 17: Gegenüberstellung traditioneller und fortgeschrittener Planungssysteme 27

Darstellung 18: Sequentielle und simultane Planung 28

Darstellung 19: Bullwhip-Effekt 29

Darstellung 20: Cross-Docking System 35

Darstellung 21: Logistics Postponement in der Supply Chain für HP-Printer 41

Darstellung 22: Form Postponement 42

Darstellung 23: Übergang von traditioneller Beschaffung zum Modular Sourcing in der SC 45

Darstellung 24: Elemente des Supply Chain Managements 48

Darstellung 25: ECR-Hindernisse 51

Darstellung 26: Effizienzsteigerung in der Logistikkette durch den SCM - Ansatz 52

Darstellung 27: Kernkompetenzen und Produkte bei Canon I

Darstellung 28: Von Kernkompetenzen zu Endprodukten in der Supply Chain I

Darstellung 29: Standards in Efficient Consumer Response, Deutschland V

1 Einführung

1.1 Unternehmerische Umwelt im Wandel

Seit Anfang der 90er Jahre spielt das Supply Chain Management (SCM) eine wachsende Rolle als Instrument zur Effizienzsteigerung in Unternehmen. Diese Entwicklung ist bestimmt durch folgende Trends in Gesellschaft, Wirtschaft und den Technologien:

Globalisierung

der Märkte erfordert einerseits notwendige regionale Anpassungen und ande- eine systematische Integration der regionalen Strukturen im globalen Unternehmensnetzwerk. Die entstehenden Organisationsformen sind durch extreme Heterogenität und eine Vielzahl von Schnittstellen gekennzeichnet, deren Überwindung eine starke Prozessorientierung der Organisationsstruktur benötigt.

1

Outsourcing

und Konzentration auf die Kernfähigkeiten bezeichnet einen Paradigmenwechsel beim Übergang von der Industrie- zur Informations- und Dienstleistungsgesellschaft. Die alten Paradigmen der industriellen Großbetriebe mit starker Arbeitsteilung und hierarchischer Aufbauorganisation betrachteten die Größendegressionseffekte als die effizienteste Form des Wirtschaftens. Die modernen Paradigmen sehen dagegen die effizientere Form des Wirtschaftens in einem Netzwerk spezialisierter Betriebe, die durch Informationsaustausch eng miteinander verknüpft sind.

2

Eine Verringerung der Fertigungstiefe

aufgrund des Outsourcing hat zur Folge, daß die Wettbewerbsfähigkeit der am Markt angebotenen Güter und Dienstleistungen nicht mehr durch ein einzelnes Unternehmen bestimmt wird, sondern durch die Leistungen aller an der Wertschöpfung beteiligten Partner. Dementsprechend gewinnt die unternehmensübergreifende Koordination an strategischer Bedeutung.

Die Qualität

der angebotenen Produkte genügt nicht mehr allein zur Abgrenzung von der Kon-

3

Über den Markterfolg entscheiden auch Faktoren wie Verfügbarkeit und Lieferzeit, das Angebot an maßgeschneiderten Produktvarianten sowie die Flexibilität bei kurzfristigen Änderungswünschen und Serviceleistungen.

4

Technischer Fortschritt

führt zu einer Verkürzung der Produktlebenszyklen und verschärft den Zeitfaktor im Wettbewerb. Eine immer schnellere Einführung von Produktinnovationen sowie kürzere Produktionszeiten sind notwendig.

Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien

unterstützen globalen Datenaus- in Echtzeit. Die neuen hauptspeicherresidenten Hochgeschwindigkeitsprogramme kommunizieren in standortübergreifenden Netzen und ermöglichen Simulationen und Planungen, die in traditionellen Planungsverfahren nicht machbar waren.

5

Die Einführung von integrierten Transaktionssystemen wie SAP, Baan, JD Edwards führten in der ersten Hälfte der 90er Jahre

mit der Standardisierung und Optimierung aller Geschäftsprozesse zur Integration des gesam- Belegflusses innerhalb eines Unternehmens.

6

Die geschilderten Entwicklungen stellen nicht nur hohe Anforderungen an das Unternehmen, sondern bedeuten auch große Chancen für ein überproportionales Wachstum. Die Fähigkeit des Unternehmens, schneller als andere auf die sich aus den Veränderungen ergebenden Chancen und Risiken zu reagieren, selbst aber auch proaktiv zu agieren, unterscheidet im modernen Wettbewerb Gewinner von Verlierern.

Das Streben nach Wettbewerbsvorteilen als eine Voraussetzung der Existenzsicherung unter Berücksichtigung von modernen Rahmenbedingungen führt die Unternehmen zur Suche nach neuen Konzeptionen: Die Durchführung des Business Process Reengineering und Lean Management restrukturierten und beschleunigten die betrieblichen Prozesse. Eine weitere Optimierung innerhalb des Unternehmens würde nur marginale Verbesserungen erzielen. Das Konzept des Supply Chain Managements soll die erheblichen Erfolgspotentiale durch die ganzheitliche Optimierung der gesamten unternehmensübergreifenden Wertschöpfungskette erschließen.

7

Es betrachtet alle Prozesse zur Herstellung eines Produktes oder einer Dienstleistung vom Rohstofflieferanten bis zur Serviceleistung beim Endverbraucher und richtet sie auf die Erfüllung seiner Bedürfnisse aus.

8

Das Supply Chain Management verknüpft die Wertschöpfungsprozesse wie ein gemeinsames „Nervensystem“ miteinander; es ist daher für die Reaktionsschnelligkeit und Flexibilität des gesamten Systems verantwortlich.

9

1.2 Gang der Untersuchung

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Untersuchung, welche Potentiale das Supply Chain Ma- zur Effizienzsteigerung in der Logistikkette erschließen kann und wo seine Grenzen sind. Die Untersuchung beginnt mit der Klärung der Begriffe Supply Chain und Supply Chain Management im Rahmen dieser Arbeit. Daran schließt die Darstellung des Supply Chain Management Konzeptes an, präsentiert weiterhin das Zielsystem, zeigt die zugrunde liegenden Prinzipien auf und verdeutlicht die notwendigen Voraussetzungen für die Umsetzung des Supply Chain Managements.

Das Kapitel zur Modellierung der Logistikkette stellt eine Grundlage zur einheitlichen Betrach- der gesamten Supply Chain dar. Das Modell definiert die vier Kernmanagementprozesse Planung, Beschaffung, Fertigung und Lieferung, die in den folgenden Kapiteln im Sinne der Effizienzbetrachtung untersucht werden.

Das Kapitel Supply Chain Management Planung und Steuerung weist darauf hin, welche Werk- dem Supply Chain Management zur Verfügung stehen und wie die effizienten Planungs-und Steuerungsprozesse dazu beitragen, die Logistikkette schlank und flexibel zu gestalten.

5

Vgl. Dinges (1998), S.22.

Da das Supply Chain Management den Kunden als Auslöser von Geschäftsprozessen in der Logistikkette betrachtet, geht der Gang der Untersuchung rückwärts vom Markt aus. Dementsprechend werden zunächst die Distributionsprozesse und ihre effiziente Gestaltung im Rahmen des SCMs diskutiert, gefolgt von den Fertigungsprozessen. Die Beschaffungsprozesse schließen den Untersuchungsgang ab.

Die Schlußbetrachtung faßt die wichtigsten Ergebnisse der Untersuchung zusammen und gibt eine kritische Würdigung des Ansatzes.

1.3 Begriffsklärung

Der Begriff

Supply Chain

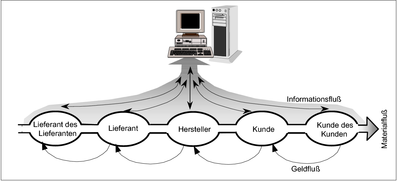

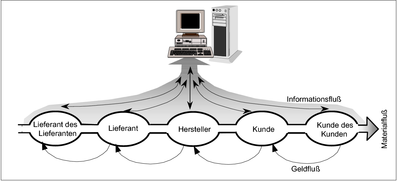

spiegelt die Verzahnung von Unternehmen bei der gemeinsamen Leistungserstellung wieder (s. Darst.1). Der Supply Chain entsprechen in der deutschen Literatur die Begriffe Logistikkette, Lieferkette, Versorgungskette und unternehmensübergreifende Wertschöpfungskette.

10

Christopher definiert eine Supply Chain als ein Netzwerk von vertikal gebundenen Unternehmen, die in die Prozesse der Wertschöpfung für die Kunden in Form von Produkten und Dienstleistungen involviert sind.

11

Stadtler übersetzt eine Supply Chain als Produktions- und Logistiknetzwerk, um die Bedeutung von vielfältigen Verflechtungen, die bei der gemeinsamen Bearbeitung mehrerer Kundenaufträge entstehen, zu betonen.

12

Supply Chain umfaßt alle Beschaffungs-, Produktions-, Lager- und Transportaktivitäten vom Zulieferer der Rohmaterialien bis zum (End-) Kunden. Dementsprechend wird unter Supply Chain auch die Gesamtheit aller Geschäftsprozesse verstanden, die zur Befriedigung der Nachfrage nach Produkten oder Service erforderlich sind.

13

Darstellung 1: Supply Chain Management

14

Supply Chain Management (SCM) koordiniert alle Aktivitäten innerhalb einer Supply Chain, ausgehend von einer Kundenanforderung mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit der gesamten Supply Chain zu steigern.

15

Das Wort

Effizienz

stammt aus dem lateinischen Verb „efficere“ als Synonym von Wirkkraft, Wirksamkeit, Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit.

16

Effizienz stellt in den Wirtschaftswissenschaften eine differenziertere Größe dar, indem sie die relativen Zielbeiträge von Maßnahmen erfaßt und hierdurch eine Abstufung dieser Maßnahmen ermöglicht.

17

Die Effizienz eines Logistiksystems kann auf der technologischen Ebene zum Beispiel durch die Produktivität, auf der ökonomischen Ebene durch die Rentabilität gemessen werden. Kriterien zur Beurteilung der Effizienz einer Logistikkette sind nicht nur die Kosten und Qualität der erbrachten Leistungen, sondern auch die zur Leistungserstellung benötigte Zeit sowie die Flexibilität der Anpassungen an Markterfordernisse.

18

2 Ansatz des Supply Chain Managements