Bildnachweis: 1: imago/Jochen Tack; 2: imago/Ulmer; 3: imago/imagebroker; 4, 5: imago/Sven Simon; 6, 7, 9, 10: imago/epd; 8: imago/Itar-Tass; 11: picture alliance/dpa; 12: picture alliance/ROPI; 13, 16, 17: imago/UPI Photo; 14: imago/CordonPress; 15: imago/Bild13

Besuchen Sie uns im Internet unter

www.langen-mueller-verlag.de

© für die Originalausgabe und das eBook: 2017 LangenMüller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, Stuttgart

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel

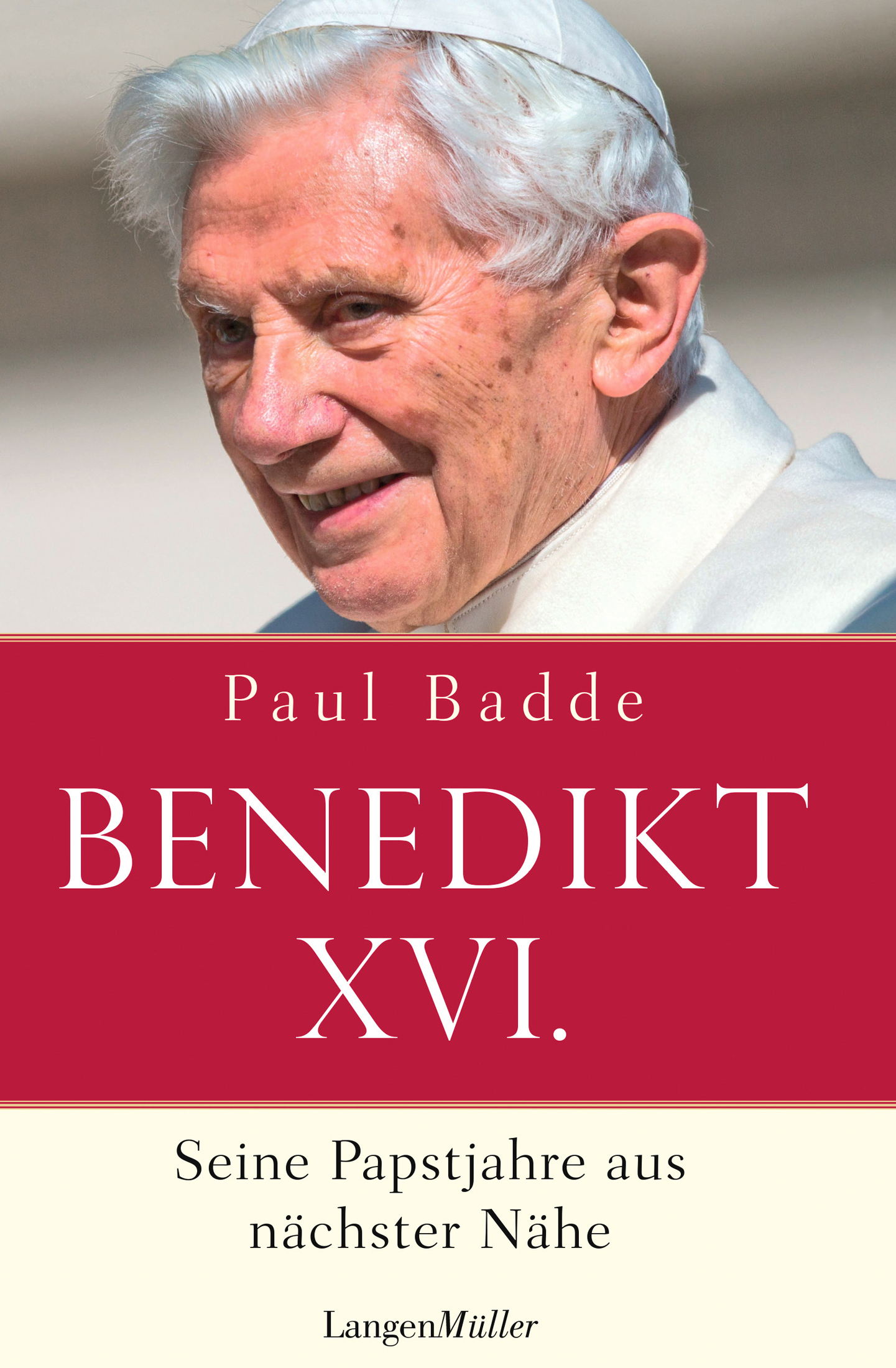

Umschlagmotiv: Papst Benedikt XVI. am 21. Juni 2006 bei der Generalaudienz auf dem Petersplatz in Rom. Foto: picture alliance/dpa

e-Book-Produktion: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten

ISBN 978-3-7844-8337-5

Deus caritas est

Gott ist Liebe

Inhalt

Editorische Vorbemerkung

Habemus papam: Epochenwandel in Rom – 2005

Von Auschwitz über Regensburg in die Türkei: Vom Minenfeld der Wörter – 2006

Dialog in Brasilien, China und Österreich – und vom alten Ritus der tridentinischen Messe – 2007

Ein vorgezogenes – erstes – Nachwort: Vom Ground Zero in Manhattan zur Grotte von Massabielle am Fuß der Pyrenäen – 2008

Wirbel um die Piusbruderschaft und Pilger im Heiligen Land – 2009

Von Kondomen, Missbrauchsfällen und einem liturgischen Gesamtkunstwerk im Vereinigten Königreich – 2010

Ökumene und Gottesfinsternis in Deutschland – 2011

Vatileaks, der Kammerdiener des Papstes und ein Laboratorium des Friedens in Beirut – 2012

Abschied und Aufstieg auf den Berg des Gebets – 2013

Bildteil

Editorische Vorbemerkung

Dieses Buch ist keine Biografie Benedikts XVI. Es beleuchtet nur seine Amtszeit als Papst. Gleich nach seinem Rücktritt bat mich Professor Stefan Heid, der Chefhistoriker der Görres-Gesellschaft in Rom am Campo Santo Teutonico neben dem Petersdom, ich möge doch meine Artikel zu Benedikt als Buch herausgeben, damit sie als Dokumente der Zeitgeschichte nicht verloren gingen. Das war der Grundimpuls für diese Sammlung. Dieses Buch beginnt also exakt am 18. April 2005 um 17.45 Uhr und endet am 28. Februar 2013 um 18.00 Uhr mit einem letzten »Buona notte« vom Balkon des Päpstlichen Palasts in Castel Gandolfo. Es umfasst zusammen acht Jahre, genauer: 94 Monate beziehungsweise 2871 Tage oder 68 904 Stunden, und besteht aus einer Auswahl unterschiedlicher Beiträge, mit denen ich Benedikt XVI. in dieser Zeit als Korrespondent für DIE WELT in Rom und unterwegs beschrieben habe. Die Artikel wurden hier und da gekürzt, doch nichts wurde ihnen aus dem Abstand der Jahre als seherisches Vorwissen hinzugefügt. Sie wurden nirgends mit späteren Informationen »angereichert«.

Fast alle Stücke wurden unter Druck geschrieben, vor allem unter Zeit- und Termindruck, meist im Stress und oft unter abenteuerlichen Bedingungen, unterwegs, in Pressezentren, im Freien, in Hotelzimmern, immer neben dem klingelnden Telefon, an dem Kollegen in Berlin zur Abgabe drängten. Auch die Textmenge richtet sich fast immer nach den Vorgaben der Redaktion. Es sind Reportagen darunter, Feuilletons, Nachrichten, Essays und Leitartikel. Viele Artikel sind sehr persönliche Spiegelungen dieser Amtszeit. Die Sammlung beleuchtet das Pontifikat auch nicht vollständig, weil die Kollegen in Berlin natürlich längst nicht alles interessant und wichtig fanden, was in Rom so schien, und auch, weil ein Schlaganfall und eine Lungenentzündung meine Arbeit in diesen Jahren für zwei längere Perioden unterbrochen haben. Oft, so sehe ich heute, war ich in diesen acht Jahren viel schwächer als der alte Papst.

Manche Reisen des Papstes waren auch so lang und so weit, etwa nach Sydney oder Brasilien, dass der Redaktion eine Begleitung zu teuer war. Während der triumphalen Reise durch die USA hingegen, wo der Papst am Vorabend des Pessach-Festes 2008 an den Ruinen der Twin Towers der Opfer vom 11. September 2001 gedachte, lag ich mit einem Ticket für den Flug im Krankenhaus. Das gesamte Jahr 2008 fiel krankheitsbedingt für mich aus, weshalb ich das Kapitel für diesen Zeitraum heute ein wenig rekonstruieren und nachträglich in diese Sammlung einfügen musste. Diese Artikelsammlung ist auch nicht frei von widersprüchlichen Einschätzungen. Heute überflüssige Wiederholungen habe ich herausgenommen. Es sind immer Momentaufnahmen, die dennoch, hintereinander noch einmal gelesen, das Drama dieses Pontifikats auf eine Weise aufleuchten lassen, die mich selbst bei der Lektüre fast am meisten gewundert hat. Im Nachhinein liest sie sich fast wie die Chronik eines angekündigten Scheiterns. Doch es war kein Scheitern. Es war Größe.

Dazu bietet dieses Buch nun in gewisser Weise historische Originalquellen. Es ist ein Fragment, aus dem sich wie in alten Scherben die Chronik eines fast übermenschlichen Ringens herauslesen lässt, dazu seine Kühnheit und sein Mut – und die fast übermächtigen Anfeindungen, denen sich der Papst aus Deutschland (auch gerade deshalb, als Deutscher) in diesen acht Jahren von Anfang an ausgesetzt sah. Der scheue und so überaus menschenfreundliche Mann wurde angefeindet wie schon lange kein Papst mehr. Besser als viele Analysen hat mir die erneute Lektüre dieser Beobachtungen seinen Rücktritt verständlich gemacht – wobei mein erstes Unverständnis schließlich der Frage gewichen ist: Wie hat der alte Mann das nur so lange ausgehalten?

Wie ein Bernstein hält dieses Dokument aber nun auch – ohne spätere Interpretation – verschiedene Schritte fest, durch die Benedikt XVI. in die Geschichte eingehen wird: Da ist natürlich sein Rücktritt wie der von Kaiser Karl V. im Jahr 1555 oder der des Abruzzeser-Papstes Coelestin V. im Jahr 1294. Die Rettung der Liturgie aller Zeiten für die katholische Kirche. Seine Kniebeuge als erster Papst nach 476 Jahren vor dem Heiligen Schweißtuch von Manoppello am 1. September 2006, das er mit seinem schweigenden Gebet zurück in die Geschichte holte.

Auch seine Bücher, sein Ringen um die Versöhnung von Glaube und Vernunft (und der Reinigung von beiden) und seine Riesenschritte auf das Judentum zu werden wohl bleiben – und dass er der erste Postmoderne in den Schuhen des Fischers war. Als eine seiner ersten Amtshandlungen schaffte er kurz nach seiner Wahl von den ursprünglich neun traditionellen Titeln des Papstes jenen ab, der da hieß: Patriarch des Abendlandes. Bis dahin war er es aber noch. Für kurze Zeit war er der letzte Patriarch des Abendlandes. Der Begriff »Abendland« aber wird schon heute nur noch von einer Minderheit verstanden. In die Geschichte wird der so umfassend gebildete Joseph Ratzinger deshalb wohl eingehen als der letzte Europäer auf dem Thron Petri.

Eins gilt aber vielleicht vor allem für dieses Buch: Es entstand aus größter Nähe zu Benedikt XVI., der in diesen Jahren erstens Papst, zweitens aber auch mein Nachbar war. Und auch dies ist wahr: Ich vermisse ihn, seit das Licht in seinem Zimmer über dem Petersplatz am 28. Februar 2013 erloschen ist.

Paul Badde, im November 2017

Habemus papam: Epochenwandel in Rom – 2005

Eine große Freude – Rom, 19. April 2005

Erleichterung ist das Erste in den Zügen Papst Benedikts XVI. Er reißt die Arme über dem Petersplatz hoch wie ein Boxer. Alle Erdenschwere, die Joseph Kardinal Ratzinger bis gestern noch oft gedrückt und gefesselt zu haben schien, ist plötzlich von ihm abgefallen. Noch einmal reißt er die Arme hoch, und noch einmal! So hat ihn noch nie jemand gesehen, und er sich auch selber nicht. Nichts ist ihm zu groß, die purpurrote Prachtstola nicht, nicht das weiße Käppi, nicht einmal die Schuhe seines Vorgängers, dessen Nachbar und engster Vertrauter er über zwei Jahrzehnte war. Gestern noch ist er unbemerkt mit seinem Sekretär in einen kleinen Golf eingestiegen, ab heute ist er umgezogen, keine hundert Meter weiter, nur über die Straße hinweg. Doch jetzt sieht es aus, als hätte er im Himmel eine Wohnung genommen, als könne er gleich fliegen. Seine alte Wohnung wird er nie wiedersehen. Unbeschreiblicher Jubel empfängt ihn auf dem Sessel Petri, zuerst von den Massen auf dem Petersplatz, dann von den Römern, dann von den Italienern und schließlich von der verblüfften Welt und mehr noch von der Weltkirche, die plötzlich von einem der brillantesten und profiliertesten Köpfe des Erdballs geleitet und geführt wird. Das ist wahrhaftig ein Epochenwandel. Einer der klügsten Köpfe Europas auf dem vornehmsten Sessel des Abendlandes, nachdem Generationen von Intellektuellen der Kirche den Rücken gekehrt haben.

Eine dünne weiße Rauchfahne hat diesen Wandel eingeleitet, um 17.45 Uhr, der skeptisch von Millionen Augenpaaren beobachtet wurde. War sie weiß, war sie nicht doch wieder grau? Ändert sich die Farbe nicht wieder? Nein, endgültig, es war weiß. Nur der Himmel ist grau. Und da war auch schon klar: So schnell kann die Wahl nur Joseph Ratzinger unter allen Kardinälen gewonnen haben, der erste Deutsche seit Jahrhunderten in den Schuhen des Fischers Simon vom See Genezareth. Augenblicklich brach das Telefonnetz zusammen. Lachen und Rufen aus tausend Kehlen. Freude wehte wie ein Sturm über die tausend Köpfe hinweg der Peterskuppel entgegen. Die Glocken setzten ein, zuerst langsam, bedächtig, bis sie zu einem letzten tobenden Crescendo anwuchsen, für fast zwanzig Minuten. Jetzt erst lösen sich vollends alles Zögern und jeder Zweifel in letztem Jubel. Kein Fußballstadion hat solches Toben je gesehen.

Es fing schon an, bevor der neue Papst vor die Menge trat. Leichter Regen setzte ein, tropfenweise, wie Tränen. Alle Scheinwerfer um den Platz sprangen an, über den Säulen Berninis, über den Häusern in der Nachbarschaft, auf dem Hügel des Gianicolo, gleißend hell. Die Sonne kam hervor. Es regnete weiter. Irgendwo müsste gleich ein Regenbogen über dem Platz aufleuchten. In den Kolonnaden näherte sich Trommelwirbel. Die Schweizer Garde zog ein, in ihren prächtigsten Uniformen. Hinter ihnen Kapellen der Carabinieri, des italienischen Heers, der Marine, der Luftwaffe. Plötzlich wurden die Vorhänge hinter der gläsernen Tür über der Loggia zurückgezogen. Der rote Samt fiel zusammen, als Kardinal Estévez vortrat und rief: »Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Papam: Eminentissimum ac Reverendissimum Dominum, Dominum Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger qui sibi nomen imposuit Benedictum XVI. – Ich verkünde euch eine große Freude: Wir haben einen Papst. Es ist der ehrwürdigste Herr Joseph Kardinal Ratzinger, der sich den Namen Benedikt XVI. gegeben hat.«

Dann erst kam der neue Papst selbst nach vorne. »Liebe Brüder und Schwestern«, sagt er vor seinem ersten Segen, »nach dem großen Papst Johannes Paul II. haben die Herren Kardinäle mich gewählt, einen einfachen und demütigen Arbeiter im Weinberg des Herrn. Mich tröstet, dass der Herr auch mit ungenügenden Werkzeugen arbeiten und handeln kann, und ich vertraue mich vor allem euren Gebeten an. In der Freude des Auferstandenen und im Vertrauen auf seine fortwährende Hilfe gehen wir weiter. Der Herr wird uns helfen, und Maria, seine heiligste Mutter, wird an unserer Seite sein. Danke!«

Abschied von dem Mann in Schwarz – Rom, 20. April 2005

So werde ich Joseph Ratzinger seit gestern Abend nie mehr wiedersehen und erleben: neben dem Bildschirm meines PCs; durch die Jalousien vor meinem Fenster; hinter dem Rosmarin, durch den jetzt der Wind weht; wie er in der Abenddämmerung die Via del Mascherino an der Einmündung zur Via delle Grazie entlanggeht, um sich etwas die Beine zu vertreten. Seine Schritte hatten etwas vom gleichmäßigen Takt eines Metronoms. Fast immer war er allein. An der Buchhandlung vorne links blieb er vor dem Schaufenster stehen, um sich die neuesten Titel anzusehen. Bücher waren zeit seines Lebens die große Leidenschaft dieses einsamen Fußgängers – und die Neugier auf immer neue Titel. Täglich wurden ihm Neuerscheinungen mit immer anderen Widmungen auf seinen Schreibtisch gelegt, der sich ohnehin schon bog unter Arbeiten, die ein einzelner Mensch kaum bewältigen kann. Dennoch merkte er sich jeden einzelnen Titel, auch wenn er bei einer unserer letzten Begegnungen in den Kolonnaden seufzte: »Wie soll ich das nur alles lesen können?« Versucht hat er es aber immer wieder, das konnte er gar nicht anders. Ein zarter alter Mann in Schwarz, gegen die Winterkälte eingepackt in seinen einfachen Mantel, die Schultern in den letzten Jahren immer gebeugter, mit einer Baskenmütze wie ein Dorfpfarrer, darunter die Haare, die seit Jahren so schneeweiß sind, dass man gestern Abend auf der Loggia zweimal hinschauen musste, um zu erkennen, dass diesmal das weiße Seidenkäppi der Päpste auf seinem Kopf war.

Knapp zweihundert Schritte sind es von unserem Zuhause bis zu der alten Haustür seiner Wohnung auf der Piazza della Città Leonina – die er am Sonntagmorgen vor dem Konklave für immer verlassen hat, um von jetzt an auf der anderen Straßenseite, hinter der Sankt-Anna-Pforte, im obersten Stock des Apostolischen Palastes sein Leben zu verbringen. Vielleicht findet er da ja etwas mehr Ruhe. Hoffentlich ist er da nun etwas geschützter. Diesen Schutz darf man der Schweizer Garde eher zutrauen als den Polizisten vor seiner Haustür. Bei globalen Krisen waren es manchmal zwei Autos, in denen die Beamten hinter offenen Fenstern rauchten und auf kleinen Fernsehern Fußballspiele schauten. Das war es auch schon. Leibwächter habe ich nie an seiner Seite gesehen. Letzten Samstag noch hielt ihm nur sein Sekretär die Tür eines kleinen Fords vor der Haustür auf, mit dem die beiden dann um die Ecke bogen wie ein Dechant mit seinem Kaplan.

Wer früh genug aufstand, konnte ihn jeden Morgen treffen, wie er mit seiner Aktentasche quer über den Petersplatz zu seinem Büro ins Heilige Offizium eilte. Jeden Donnerstag in der Früh zelebrierte er auf Deutsch die heilige Messe im Campo Santo Teutonico. Die Sicherheit Kardinal Ratzingers war nie ganz von dieser Welt, und auch nicht die Macht dieses ehemaligen Nachfolgers der Großinquisitoren. Seine Sicherheit bestand am ehesten in seiner Scheu, mit der er wie ein Reh durch die Straßen des Borgo eilte, mit hellwachen Augen, denen nichts zu entgehen schien. Immer sah und erkannte er mich schon von Weitem. Denn ich bin ihm oft begegnet, seit Jahren schon. Vor vielen Jahren habe ich mir bei einem Empfang im Bayerischen Hof in München einmal ein Glas Champagner über den Anzug gegossen, als er sich durch die Menge einen Weg zu mir bahnte: »Herr Badde!«

Das war, als er gerade Salz der Erde vorgestellt hatte: ein langes Gespräch, das er mit meinem Freund Peter Seewald geführt hatte. Ich weiß nicht, wie viele Briefe und Grüße er von mir bekommen hat – und ich von ihm. Wir kamen in gewisser Weise nicht voneinander los – bis hin zu der Wohnung nicht, die mir schließlich in seiner nächsten Nachbarschaft angeboten wurde, nachdem ich kurz zuvor in Jerusalem ein langes Schreiben von ihm erhalten hatte. »Divina provvidenza« würde er das nennen, »göttliche Vorsehung«, wie immer, wenn er ins Italienische auszuweichen schien, wenn er Worte benutzen wollte, die im Deutschen ihren Wert verloren zu haben schienen wie eine alte entwertete Währung.

An einem Frühlingsabend sind wir vor Kurzem noch einmal zusammen über den Petersplatz gegangen, nach Weihnachten bin ich ihm wieder einmal mitten im Gewühl begegnet, durch das er sich so unbeachtet einen Weg bahnte, als trüge er eine Tarnkappe. Jetzt aber erinnere ich mich vor allem an einen sonnigen Spätnachmittag im letzten September, als ich ihm begegnete, als ich gerade zwei volle Mülltüten zu den Müllcontainern unten in der Via del Mascherino brachte. »Herr Badde!«, sagte er wieder mit seiner hohen Stimme. Er lächelte mich verlegen an und hielt mir die Hand hin, während ich die Hände noch voll hatte. Es war ein bisschen peinlich. Er wolle sich herzlich bedanken für einen Artikel in der WELT über ein wunderbares Tuchbild mit dem Gesicht Christi, sagte er, das ich davor in den Abruzzen entdeckt hatte. Es ist das österliche Gesicht Christi, dessen Ursprung völlig rätselhaft ist. Das Material dieses durchsichtigen Lichtbildes besteht aus Muschelseide. Doch das Gewebe lässt sich überhaupt nicht bemalen.

Das Thema faszinierte Joseph Ratzinger, den nichts so fesselt wie die wunderbare Menschwerdung des Gottessohnes, dem er seit gestern als Stellvertreter dient. Nach dieser Begegnung habe ich ihm meinen letzten Brief geschickt. Von der letzten Muschelseidenweberin des Mittelmeers hatte ich ein Büschel von jener rätselhaften Muschelseide erhalten. Schon dieses Garn war ein kleiner Schatz: das Gold der Meere, weicher als Kaschmirwolle, feiner als Engelshaar. In der Sonne leuchtet es wie Kupfer. Dieses Büschel steckte ich in ein Kuvert und fragte Kardinal Ratzinger, ob er es nicht einmal dem kranken Heiligen Vater in der Sonne vor die Augen halten könne, der sich doch zeit seines Lebens auf der Suche nach dem Gesicht Gottes verzehrt hatte. Ob es dazu noch gekommen ist, weiß ich gar nicht mehr. Doch am Montag musste ich wieder daran denken, als Kardinal Ratzinger vor dem Beginn des Konklaves in seiner Predigt davon sprach, dass Christus uns »sein Gesicht, sein Herz« offenbart hat. Hinter dem kleinen Mann unter dem Baldachin in der Mitte des Petersdoms hielt eine riesige Marmorfigur ein Schleierbild mit dem Bild Christi über seinem Kopf in die Höhe. Ich weiß nicht, ob Joseph Ratzinger mein letztes Geschenk noch an Johannes Paul II. weitergeben konnte. Seit er gestern zu Benedikt XVI. wurde, ist mein Büschel aus Muschelseide nun aber doch noch endgültig in die Hände des Heiligen Vaters geraten.

Lotsenwechsel auf einem sinkenden Boot – Rom, 21. April 2005

Von Joseph Ratzinger hieß es oft, dass man ihn immer eher »zur Jagd tragen« müsse, als dass sein Ehrgeiz ihn je dazu getrieben hätte, in der Wildnis der Wirtschaft oder des Wissenschaftsbetriebs Beute zu machen. In einem jüdischen Schtetl Ostpolens hätte man ihn vor dem Krieg wohl einen »Luftmenschen« genannt: einen Bücherwurm und Hans-guck-in-die-Luft, der über den Boden der Wirklichkeit oft mehr hinweg zu schweben als zu gehen schien. Die Frage, wie dieser Mann aus Marktl am Inn es geschafft hat, die steilste Karriere im größten globalen Unternehmen der Welt zu machen, überschreitet deshalb auch gleich wieder das Wunderbare, von dem in diesen Tagen oft die Rede war. Er ist immer gerufen worden, gedrängt hat er sich nie. Am Schluss wurde er nicht mehr von einem Professorenkollegium, sondern von Gott selbst gerufen, sagten am Dienstagabend einstimmig die Kardinäle Wetter und Meisner in Rom über diesen Schritt; anders lasse sich diese Wahl gar nicht begreifen.

Joseph Ratzinger war nie ein Karriereplaner. Karriereplaner waren viele der anderen, die diese Karriere nicht gemacht haben. Das ging bis ins Konklave hinein, wo manche der Kardinäle seine Wahl noch einmal dringend vereiteln wollten. »Achtet nicht auf eure Karriere!«, hat Papst Johannes Paul II. beim letzten Konsistorium dringend den Kardinälen empfohlen, die er im Herbst 2003 berufen hatte. Das Purpurrot ihrer Roben erinnere sie doch an das Blut, das sie notfalls bereit sein müssten, für die Kirche zu vergießen. Dabei könne und dürfe es kein Karrieredenken geben. Dennoch musste der Papst die Mahnung an den Senat der katholischen Kirche wohl öffentlich auf dem Petersplatz aussprechen. Joseph Ratzinger kann und wird er dabei nicht gemeint haben. Eher wird ihm dieser Mann als Vorbild für die anderen vor Augen gestanden haben. Denn dem Mann seines höchsten Vertrauens gehen auf bemerkenswerte Weise die Fähigkeit und das Temperament zur Intrige ab. Das ist ihm schon oft als Führungsschwäche ausgelegt worden; und so wird es wohl auch in Zukunft noch oft heißen, wenn er das wichtigste Führungsamt der größten Kirche der Welt ausübt. Joseph Ratzinger selbst aber hat vor Kurzem noch einmal dargelegt, wie im Paradox der Kirche jede Karriereleiter, die wirklich nach oben führt, zu verstehen ist: Es muss eine Leiter sein, die zum Kreuz hochführt.

Am 25. März, das ist jetzt noch keinen Monat her, hat er den todkranken Papst am Karfreitag vor dem Kolosseum beim traditionellen Kreuzweg vertreten. Dazu hatte er die Meditationen und Gebete selbst geschrieben. »Müssen wir nicht auch daran denken, wie viel Christus in seiner Kirche selbst erleiden muss?«, seufzte er da in seiner Meditation zur neunten Station, an der Jesus zum dritten Mal unter dem Kreuz zusammenbricht. »Wie oft wird sein Wort verdreht und missbraucht? Wie wenig Glaube ist in so vielen Theorien, wie viel leeres Gerede gibt es? Wie viel Schmutz gibt es in der Kirche, gerade auch unter denen, die ihm im Priestertum ganz zugehören sollten? Wie viel Hochmut und Selbstherrlichkeit? Herr, oft erscheint uns deine Kirche wie ein sinkendes Boot, das schon voll Wasser gelaufen und ganz und gar leck ist. Und auf deinem Ackerfeld sehen wir mehr Unkraut als Weizen. Das verschmutzte Gewand und Gesicht deiner Kirche erschüttert uns. Aber wir selber sind es doch, die sie verschmutzen. Wir selber verraten dich immer wieder nach allen großen Worten und Gebärden.«

Und nun steht Joseph Ratzinger selbst auf der Brücke dieses Bootes, als neuer Lotse, der im Abenddunkel des Karfreitags mit den Worten fortfuhr: »Halten wir inne vor dem leidenden Gottessohn. Versuchen wir, sein Gesicht zu erkennen in denen, die wir verachten möchten. Lassen wir uns annageln an ihn und keiner Versuchung nachgeben, uns loszulösen und dem Spott zu folgen, der uns dies einreden will. Im Verwesungsgeruch der Ideologien sollte unser Glaube wie der Duft sein, der auf die Spur des Lebens führt.«

Pessach auf dem Petersplatz – Rom, 24. April 2005

Pessach hat begonnen, das jüdische Fest vom »Vorübergang des Herrn«. Aus Jerusalem können deshalb keine Ehrengäste zur Inthronisierung des neu gewählten Monarchen der Christenheit in den Vatikan kommen. Die Pascha-Ruhe lässt das nicht zu. Die höchsten Rabbiner Roms sind aber dennoch gemeinsam zum Petersplatz geeilt, wo an diesem Sonntag das letzte Gemälde eines göttlichen Übergangs fertiggestellt wird, wie ihn die Menschen des Medienzeitalters noch nicht gesehen haben. Vom Sterben Johannes Pauls II. bis zur Einsetzung Benedikts XVI. ist der Petersplatz Bühne eines atemberaubenden Welttheaters geworden. Der Obelisk in der Mitte eine kosmische Antenne. Seit Wochen schon funkt er von hier aus Zeichen einer Gemäldegalerie in die Welt, deren Entschlüsselung noch lange dauern wird. Hoch oben im Palazzo Apostolico sind vor dem Fenster des Papstes die Läden zugezogen worden. Noch ist er nicht eingezogen.

Das Wappen auf dem bordeauxroten Samtvorhang vor der Loggia an der Basilika ist noch leer. Noch darf darüber gerätselt werden, was er dort über sein Programm sagen wird. Doch der Übergang ist jetzt vollzogen. Benedikt XVI. hat den silbernen Hirtenstab Johannes Pauls II. übernommen wie einen Staffelstab. Am Beginn zeigen die großen Bildschirme auf dem Petersplatz, wie er in der Krypta der Basilika vor dem Grab des Apostels Petrus in goldener Toga in stillem Gebet verharrt, die ringlose Hand fast wie zum Schutz vor die Brust gelegt. Dann schreitet er hinter den Kardinälen in das milde Licht dieses römischen Frühlingstages wie in ein neues Zeitalter hinein.

Wo er am 8. April noch in purpurroter Toga mit einem Weihrauchfass den Sarg seines großen Vorgängers einräucherte, umschreitet er jetzt mit dem gleichen Weihrauchfass den Altar und geht von dort zum Kreuz, diesmal in diesem matt schimmernden wehenden Gold, bevor er sich dann endlich auf dem Thron niederlässt, wo für seinen Vorgänger so quälend lange ein Rollstuhl hingeschoben werden musste. Könige und Potentaten schauen dem zierlichen Mann gebannt von links und rechts bei jeder seiner Bewegungen zu und auch die Augen von Millionen Römern und Pilgern auf dem Platz und in der Stadt. Fahnen wehen über dem Meer der Menge, heute mit ein wenig mehr Schwarz-Rot-Gold, doch im Grunde ist es dieselbe Farbmischung jener Vereinten Nationen geblieben, die sich hier immer wieder treffen.

Der Blumenschmuck auf dem Petersplatz ist heute sparsamer als zu Ostern, wenn gewöhnlich ganze Wagenladungen aus Holland nach Rom geschickt werden. Die Flamme der Osterkerze zittert in ihrem Windschutz hinter dem Altar. Normalität scheint eingekehrt, in der der neue Bischof Roms erstmals mit der Kirche Eucharistie feiern will, in einem »Fest des Glaubens«, wie er sagt. Doch ruhige Normalität gibt es in Glaubensdingen nicht. Schon die erste Lesung aus der Apostelgeschichte sagt mit wenigen Worten nichts anderes als das, wofür Joseph Kardinal Ratzinger vor Jahren noch mit seinem Schreiben »Dominus Jesus« (Jesus, der Herr) einen Sturm der Entrüstung erntete. Jesus »ist der Stein, der von euch Bauleuten verworfen wurde, der aber zum Eckstein geworden ist. In keinem anderen ist Heil zu finden. Denn es ist uns Menschen kein anderer Name unter dem Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden sollen.« Das ist die Botschaft dieses Glaubensfestes.

Es sind allesamt Texte zum Atemanhalten, die hier Ehrengäste aus allen Kulturen schweigend zwischen den gregorianischen Chorälen über sich ergehen lassen. Das Evangelium wird auf Lateinisch und Griechisch gesungen – aus den zwei Lungenflügeln Europas, von denen der letzte Papst immer sprach –, jedoch mit Stimmen, von denen heute eine tiefer und gewaltiger als die andere zwischen den Marmorsäulen Berninis hin und her zu rollen scheint. Herzklopfen erfüllt die Menge darunter, der Benedikt XVI. mit heller Stimme einen altgriechischen Friedensgruß entbietet. Er werde ihnen kein Regierungsprogramm vortragen, sagt er in seiner Predigt und kommt dann rasch auf die unverkürzte Botschaft der Kirche zu sprechen, die er verkünden will und wird.

Das darf und muss von diesem neuen Papst also erwartet werden: Vom »Dominus Jesus« wird er keine Zeile streichen, den er als Oberhirte der Kirche natürlich allen Mitchristen, aber auch den Juden wie »allen Zeitgenossen, den Glaubenden wie den Ungläubigen« immer neu vorstellen wird. Er leuchtet vor Selbstbewusstsein, er lächelt in neuer Gelassenheit. Im Sterben von Papst Johannes Paul II. sei vor der ganzen Welt aufgeleuchtet, ruft er, dass die alte »Kirche lebt und jung ist«. Denn »Christus lebt und ist auferstanden«. Es ist eine Predigt über das Jenseits, mit der er das Diesseits noch erschüttern wird wie ein Erdbeben. Denn heute tut er sich endgültig mit Johannes Paul II. zusammen, dem großen Mann über sich »am Fenster vom Haus des Vaters«, mit dem er hier unten so unendlich viele Stunden geteilt hat. Mit ihm zusammen legt er nun die Zeichen aus, die er sich hier von den Bischöfen anlegen lässt: das »Pallium« des guten Hirten, der die verirrten Schafe auf seinen Schultern zurück nach Hause trägt, und den »Fischerring« des Menschenfischers. »Hinaus aus der Wüste!«, ruft er nun mit seinem Vorgänger zusammen der Erde zu. »Hin zu den Wassern des Lebens, wo jedem wieder bewusst wird, dass er sich keinem Zufall, sondern einem Gedanken Gottes« verdankt. »Jeder ist notwendig!«

Es ist eine Rede, in der er sich am Schluss noch einmal ganz vor seinem Vorgänger verbeugt – und vor dessen Antrittsrede vom 22. Oktober 1978: »Habt keine Angst, Christus aufzunehmen und seine Macht anzuerkennen! Habt keine Angst! Öffnet, nein, reißt für Christus die Tore auf! Öffnet mit seiner rettenden Macht die Grenzen der Staaten, der wirtschaftlichen und politischen Systeme, öffnet die weiten Felder der Zivilisation und Kultur und der Entwicklung. Habt keine Angst!« Benedikt XVI. weiß jetzt schon um andere Grenzen und Mauern, die seit damals gewachsen sind. Doch so furchtlos, frei und mutig wie heute hat ihn noch keiner gesehen. Die Rede ist wunderbar. Nur sein Mut ist kein Wunder. Jetzt ist er mit Johannes Paul II. eine völlige Einheit eingegangen. In diesen Tagen wird die Kirche von zwei Päpsten regiert – vom Himmel und der Erde her.

Von der Menschwerdung Gottes und der Menschen – Rom, 13. Juni 2005

Am Sonntagmittag waren wieder einige Tausend Menschen mehr unter dem Fenster Papst Benedikts XVI. zum gemeinsamen Gebet des »Angelus« erschienen als am Sonntag zuvor. Diesmal war sogar der quadratische Platz Papst Pius XII. vor dem elliptischen Oval des Petersplatzes gefüllt. Das hat es in den letzten Jahren selbst unter Johannes Paul II. niemals gegeben. Seit seiner Wahl im April zieht der deutsche Papst von Woche zu Woche mehr Menschen magnetisch nach Rom. Wer aber erwartet hatte, dass er an diesem prominenten Platz noch einmal zum Referendum Stellung nehmen würde, mit dem Italiens Wähler am Sonntag und Montag über vier verschiedene Artikel eines neuen Bioethik-Gesetzes abstimmen sollten, sah sich getäuscht. Stattdessen rief Benedikt XVI. zum regelmäßigen Besuch der Eucharistiefeier auf, weil Christen »ohne den Sonntag nicht leben« könnten. Den »Angelus Domini« betete er danach wie üblich auf Lateinisch vor.

Dennoch verstehen viele Italiener wohl noch immer, dass die Erinnerung, die der Papst damit Woche für Woche in die Welt hinausruft, der Kirche im Grunde keinen Spielraum lässt, als jedes menschliche Leben von der Sekunde der Zeugung an kompromisslos zu verteidigen. Denn der »Engel des Herrn« erinnert ja an den Moment der »Menschwerdung« Christi, genau neun Monate vor seiner Geburt. Seitdem geht es kaum anders, als dass für Katholiken auch jeder andere Mensch vom Moment seiner Zeugung an alle Menschenrechte genießen sollte: zuallererst das Recht auf Leben. Konsequenterweise können sie also nicht hinnehmen, dass ein menschlicher Embryo nur als »vegetatives Gewebe« begriffen und behandelt wird.

Schalom Alechem – Köln, 19. August 2005

Knietief wie Hindus im Ganges standen die Pilger am Donnerstag in Köln im Rhein und saßen neben den Straßen verzückt auf den Bäumen. Er sei »einer Explosion der Freude« begegnet, sagt Benedikt XVI. frühmorgens am Freitag. Heute wird der Papst aus Deutschland erstmals, kurz vor Sabbatbeginn, die älteste Synagoge auf deutschem Boden aufsuchen. Die ganze Welt wird auf ihn schauen. »Benedikt hat seine Chance gehabt«, weiß deshalb am frühen Morgen schon der Kollege einer internationalen Nachrichtenagentur nach einem ersten Blick auf den Entwurf der Rede, die der Papst am Mittag in der Kölner Synagoge halten wird, »und er hat sie nicht genutzt! Er ist doch Deutscher. Er müsste hier lauter reden!«

Benedikt XVI. ist aber auch nach seiner Wahl ein Mann der leisen Rede geblieben. Dennoch hallt im Redemanuskript grauenhafter Lärm wider: das Geschrei von Frauen und Kindern, die 1424 bei der Vertreibung aus Köln ihre Sachen packen müssen. Das Rollen von Güterwaggons. Das Geschrei aus dem Abgrund von Auschwitz. Es ist eine Geschichte des Seufzens und der Trauer, vor der er in den Worten Johannes Pauls II. »das Haupt neigt vor all denen, die diese Manifestation des mysterium iniquitatis erfahren haben«. Bevor er aber an dieses »Geheimnis des Bösen« erinnert, hat Abraham Lehrer, der Leiter der Kölner Gemeinde, in einem Gedenkraum der Synagoge auf Aramäisch ein »Kaddisch« gesprochen, das Totengebet der Söhne für die Väter, das an diesem Morgen jedoch an über 11 000 ermordete Kölner Juden erinnert und an die sechs Millionen Juden Europas, die Hitlers Mördermaschine in den Abgrund gerissen hat. Die Mutter Lehrers sitzt im Publikum, die noch die Nummer auf dem Arm hat, die die Nazis ihr eingebrannt haben. Das ist das Wunder dieses Tages: dass sie nun sechzig Jahre nach dem Verbrechen mit in der Kölner Synagoge sitzt, um den Papst aus Deutschland zu begrüßen.

Man wagt kaum, den Kopf umzudrehen zu all den Bischöfen und Ehrengästen, alle mit einem ähnlichen Käppi: der Kippa der Juden und dem Pileolus der Katholiken. Die fremde Nähe verwirrt. Die romanische große Fensterrose, die liturgischen Gewänder, der Tabernakel für die Torarollen, der siebenarmige Leuchter, die Gebetsschals der Gemeindevorsitzenden – oder das Schofar, das Widderhorn der Hirten aus der Wüste Juda, das hier in Köln am Rhein geblasen wird. Alles ist katholischen Augen ebenso nah wie fremd – so fremd und so nah wie der 23. Psalm, den der Kantor Chaim Adler auf Hebräisch singt: »Ich fürchte kein Leid, denn Du bist bei mir, Herr.«

Wahrscheinlich ist der Papst auf dem Podium einer der wenigen im Raum, der ihn ohne Übersetzung versteht, tiefernst, hoch konzentriert. Er beginnt seine Rede nach allen Vorrednern mit einem leisen »Schalom Alechem« – dem uralten Friedensgruß, mit dem Jesus schon seine Apostel begrüßte: »Der Friede sei mit euch!« Danach setzt er in jenes Erinnern ein, das Natanael Teitelbaum schon vor ihm begonnen hat – doch es ist wie ein Lied, das nach zwei verschiedenen Melodien gesungen wird. Es sind Variationen zu einem Thema, die sich gegenseitig bereichern und erweitern. Teitelbaum erkennt die »sieben Gebote der Söhne Noachs« – die Gott der Welt gleichsam als Naturgesetz übergeben hat: als das zivilisatorische Minimum aller menschlichen Kultur – als Grundlage jeden Dialogs. Der Papst hingegen sieht gerade im jüdischen »Dekalog« des Moses, in den Zehn Geboten, »das gemeinsame Erbe und die gemeinsame Verpflichtung. Sie sind keine Last, sondern Wegweiser zu einem geglückten Leben.« Der Stammvater Abraham sei für Juden und Christen der »Vater des Glaubens«. Deshalb gelte auch: »Wer Jesus Christus begegnet, begegnet dem Judentum.«

Teitelbaum erinnert unter seinen »fünf jüdischen Säulen für den Frieden« besonders an die Erinnerung als zweite Säule – an der schon Napoleon in Akko erkannte, dass ein Volk wie das der Juden, das noch 2000 Jahre nach der Zerstörung des Tempels über dieses Unglück weine, »auch unbedingt Zukunft haben« werde. Der Papst legt wenige Minuten danach seinen Finger darauf, dass die lange und spannungsreiche Geschichte von Juden und Christen ihre wahnwitzige Drehung ins katastrophal Mörderische nahm, als zu viele Europäer sich ihres christlichen Glaubens entledigen wollten – um ihn gegen eine »neuheidnische Rassenideologie« einzutauschen. »Weil man die Heiligkeit Gottes nicht mehr anerkannte, wurde auch die Heiligkeit menschlichen Lebens mit Füßen getreten.« Darum müsse seither die Erinnerung an diese furchtbare Entwicklung »unablässig die Gewissen wecken, Konflikte beenden und zum Frieden ermahnen« – auch in einer gemeinsamen »Hochachtung vor den Muslimen«.

Es ist, als träte in allen Reden ein unendlich tiefes Seufzen in der Geschichte zwischen Juden und Christen zutage, doch heute ist es auch wie ein erschöpftes Aneinanderlehnen. »Köln umarmt den Papst«, heißt es am Freitag erstaunt in der italienischen Presse; doch in dieser Stunde ist es auch, als umarmten sich christliche Kirche und Judentum, die »Ecclesia« und die »Synagoge«, noch einmal so allegorisch und herzlich wie auf einem uralten Mosaik – jedoch nach allem Streit und Versagen fast schon am Ende und nicht erst am Anfang einer jahrhundertealten Heils- und Unheilsgeschichte. Der große Rabbiner reicht dem kleinen Papst am Ende seiner Rede seine mächtige Hand. Der Pontifex Maximus hingegen, der »oberste Brückenbauer«, beendet seine Rede mit Worten aus dem 29. Psalm: »Der Herr gebe Kraft seinem Volk. Der Herr segne sein Volk mit Frieden!« Nach katholischer Überzeugung umfasst dieses »Volk« jedoch Juden und Christen. Das ist kein Traum. Es ist eine Verheißung. In Köln aber scheint es heute für ein paar Augenblicke Wirklichkeit.

Die Macht der Verwandlung – Köln, 21. August 2005

Beim Friedensgruß, den der Papst bei der Eucharistiefeier am Sonntag mit seinem Freund Kardinal Meisner tauschte, konnten Millionen rings um den Erdball erkennen, dass ihm allzu große Nähe immer noch nicht liegt. Er ist ein Meister der Fingerspitzen. Kräftige Umarmungen scheinen ihm fremd. Massen sind dem neuen Pontifex Maximus von Haus aus ein Gräuel. »Für Benedikt XVI. ist der Weltjugendtag in Köln eine Qual«, wusste in Italien der kluge Journalist Vittorio Messori schon vor der Reise des Papstes nach Köln in einem Interview. »Der Weltjugendtag ist eine Initiative Karol Wojtylas. Joseph Ratzinger hätte solch eine Veranstaltung niemals organisiert. Wenn er gekonnt hätte, hätte er wohl nicht daran teilgenommen. Er ist aus Pflichtgefühl in Köln. Wie ich ihn kenne, leidet er. Massen und Chöre im Stadion sind nichts für ihn.« Es ist wahr, und auch das ließ sich im Gesicht des Papstes lesen wie in einem Buch: Zumindest die vielen Pop-Einlagen bei den Gottesdiensten sind nicht nach dem Geschmack des Pianisten.

Der feinsinnige Theologe ist ein Liebhaber gregorianischer Choräle und der alten lateinischen Liturgie. Anders als sein Vorgänger war er nie Schauspieler, Mime und Sänger. »Johannes Paul II. war ein Priester, der an Zeltlagern in den Bergen teilnahm«, weiß Messori. »Sein Nachfolger lebt seit jeher im gedämpften Licht der Bibliotheken. Darum funktionierte dieses Duo auch so gut. Johannes Paul II. war extrovertiert, mit einer Liebe zum Theater und charismatisch. Joseph Ratzinger ist nachdenklich, aristokratisch und von messerscharfem Verstand. Für kirchliche Woodstock-Festivals kann er einfach den Ton nicht finden. Der Glaube von Johannes Paul II. war instinktiv und mystisch. Ratzinger ist ein postmoderner Intellektueller, der trotz seiner Zweifel glaubt. Er beweist mit Argumentationen, dass Gott existiert und dass Jesus dessen Sohn ist.«