Abends holt mich regelmäßig Eduard ab.

enthält eine Debatte zwischen Frau Kästner und ihrem Sohn; einen Blick auf die Zugspitze; einen Schmetterling namens Gottfried; eine schwarz und weiß gefleckte Katze; etwas ewigen Schnee; einen harmonischen Feierabend und den berechtigten Hinweis, dass aus Kälbern manchmal Ochsen werden.

Diesmal wird es eine regelrechte Weihnachtsgeschichte. Eigentlich wollte ich sie schon vor zwei Jahren schreiben; und dann, ganz bestimmt, im vorigen Jahr. Aber wie das so ist, es kam immer etwas dazwischen. Bis meine Mutter neulich sagte: »Wenn du sie heuer nicht schreibst, kriegst du nichts zu Weihnachten!«

Damit war alles entschieden. Ich packte schleunigst meinen Koffer, legte den Tennisschläger, den Badeanzug, den grünen Bleistift und furchtbar viel Schreibpapier hinein und fragte, als wir schwitzend und abgehetzt in der Bahnhofshalle standen: »Und wohin nun?« Denn es ist begreiflicherweise sehr schwierig, mitten im heißesten Hochsommer eine Weihnachtsgeschichte zu verfassen. Man kann sich doch nicht gut auf den Hosenboden setzen und schreiben: »Es war schneidend kalt, der Schnee fiel in Strömen, und Herrn Doktor Eisenmayer erfroren, als er aus dem Fenster sah, beide Ohrläppchen« – ich meine, dergleichen kann man doch beim besten Willen nicht im August hinschreiben, während man wie ein Schmorbraten im Familienbad liegt und auf den Hitzschlag wartet! Oder?

Frauen sind praktisch. Meine Mutter wusste Rat. Sie trat an den Fahrkartenschalter, nickte dem Beamten freundlich zu und fragte: »Entschuldigen Sie, wo liegt im August Schnee?«

»Am Nordpol«, wollte der Mann erst sagen, dann aber erkannte er meine Mutter, unterdrückte seine vorlaute Bemerkung und meinte höflich: »Auf der Zugspitze, Frau Kästner.«

Und so musste ich mir auf der Stelle ein Billett nach Oberbayern lösen. Meine Mutter sagte noch: »Komme mir ja nicht ohne die Weihnachtsgeschichte nach Hause! Wenn’s zu heiß wird, guckst du dir ganz einfach den schönen kalten Schnee auf der Zugspitze an! Verstanden?« Da fuhr der Zug los.

»Vergiss nicht, die Wäsche heimzuschicken«, rief meine Mutter hinterher.

Ich brüllte, um sie ein bisschen zu ärgern: »Und gieß die Blumen!« Dann winkten wir mit den Taschentüchern, bis wir einander entschwanden.

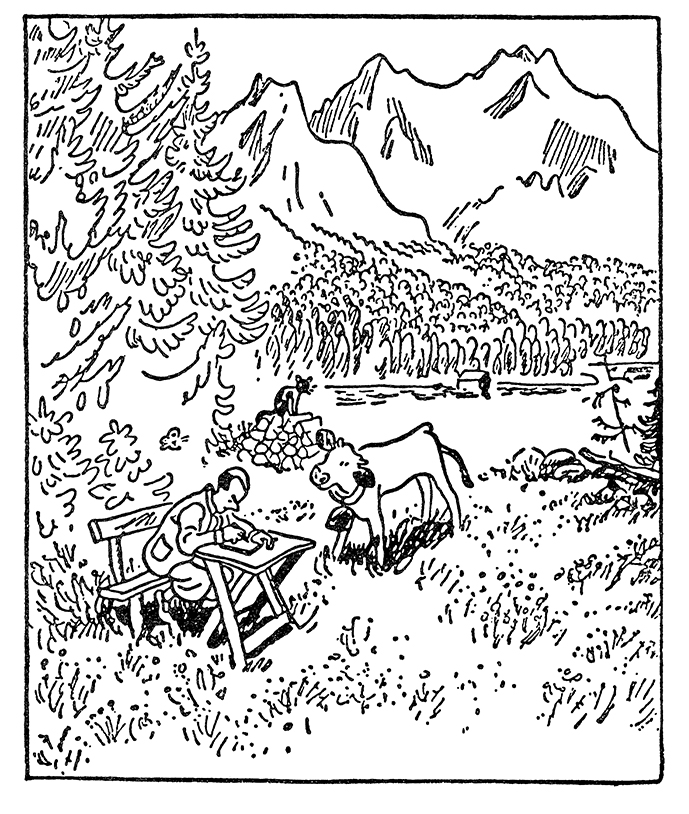

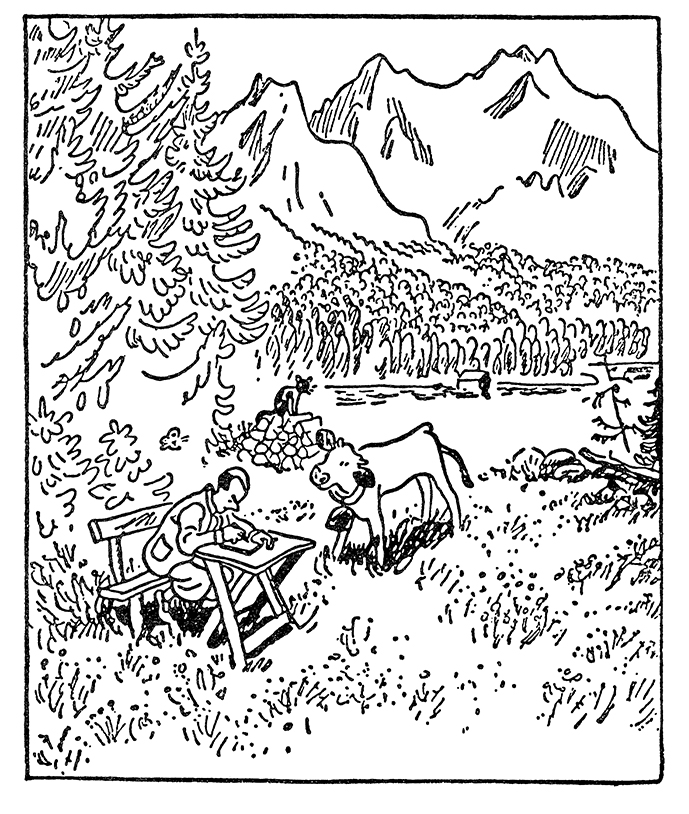

Und nun wohne ich seit vierzehn Tagen am Fuße der Zugspitze, an einem großen dunkelgrünen See, und wenn ich nicht gerade schwimme oder turne oder Tennis spiele oder mich von Karlinchen rudern lasse, sitz ich mitten in einer umfangreichen Wiese auf einer kleinen Holzbank, und vor mir steht ein Tisch, der in einem fort wackelt, und auf dem schreib ich nun also meine Weihnachtsgeschichte.

Rings um mich blühen die Blumen in allen Farben. Die Zittergräser verneigen sich respektvoll vor dem Winde. Die Schmetterlinge fliegen spazieren. Und einer von ihnen, ein großes Pfauenauge, besucht mich sogar manchmal. Ich hab ihn Gottfried getauft, und wir können uns gut leiden. Es vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht angeflattert kommt und sich zutraulich auf mein Schreibpapier setzt. »Wie geht’s, Gottfried?«, frage ich ihn dann. »Ist das Leben noch frisch?« Er hebt und senkt, zur Antwort, leise seine Flügel und fliegt befriedigt seiner Wege.

Drüben am Rande des dunklen Tannenwaldes hat man einen großen Holzstoß gestapelt. Obendrauf kauert eine schwarz und weiß gefleckte Katze und starrt zu mir herüber. Ich habe sie stark im Verdacht, dass sie verhext ist und, wenn sie wollte, reden könnte. Sie will nur nicht. Jedes Mal, wenn ich mir eine Zigarette anzünde, macht sie einen Buckel.

Nachmittags reißt sie aus, denn dann wird es ihr zu heiß. Mir auch; ich bleib aber da. Trotzdem: So herumzuhocken, vor Hitze zu kochen und dabei zum Beispiel eine Schneeballschlacht zu beschreiben, das ist keine Kleinigkeit.

Da lehne ich mich dann weit auf meiner Holzbank zurück, schaue zur Zugspitze hinauf, in deren gewaltigen Felsklüften der kühle ewige Schnee schimmert – und schon kann ich weiterschreiben! An manchen Tagen freilich ziehen aus der Wetterecke des Sees Wolken herauf, schwimmen quer durch den Himmel auf die Zugspitze zu und türmen sich vor ihr auf, bis man nichts mehr von ihr sieht.

Da ist es natürlich mit dem Schildern von Schneeballschlachten und anderen ausgesprochen winterlichen Ereignissen vorbei. Aber das macht nichts. An solchen Tagen beschreib ich einfach Szenen, die im Zimmer spielen. Man muss sich zu helfen wissen!

Abends holt mich regelmäßig Eduard ab. Eduard ist ein bildhübsches, braunes Kalb mit winzigen Hörnern. Man hört ihn schon von weitem, weil er eine Glocke umhängen hat. Erst läutet es ganz von ferne; denn das Kalb weidet oben auf einer Bergwiese. Dann dringt das Läuten immer näher und näher. Und schließlich ist Eduard zu sehen. Er tritt zwischen den hohen, dunkelgrünen Tannen hervor, hat ein paar gelbe Margeriten im Maul, als hätte er sie extra für mich gepflückt, und trottet über die Wiese, bis zu meiner Bank.

»Nanu, Eduard, schon Feierabend?«, frag ich ihn. Er sieht mich groß an und nickt und seine Kuhglocke läutet. Aber er frisst noch ein Weilchen, weil es hier herrliche Butterblumen und Anemonen gibt. Und ich schreibe noch ein paar Zeilen. Und hoch oben in der Luft kreist ein Adler und schraubt sich in den Himmel hinauf.

Schließlich steck ich meinen grünen Bleistift weg und klopfe Eduard das warme, glatte Kalbfell. Und er stupst mich mit den kleinen Hörnern, damit ich endlich aufstehe. Und dann bummeln wir gemeinsam über die schöne, bunte Wiese nach Hause.

Vor dem Hotel verabschieden wir uns. Denn Eduard wohnt nicht im Hotel, sondern um die Ecke bei einem Bauern.

Neulich hab ich den Bauern gefragt. Und er hat gesagt, Eduard würde später sicher einmal ein großer Ochse werden.

Abends holt mich regelmäßig Eduard ab.

enthält den Verlust eines grünen Bleistifts; eine Bemerkung über die Größe von Kindertränen; die Ozeanfahrt des kleinen Jonathan Trotz; den Grund, warum ihn seine Großeltern nicht abholten; ein Loblied auf die menschliche Hornhaut und die dringende Aufforderung, Mut und Klugheit unter einen Hut zu bringen.

Eigentlich wollte ich gestern Abend, als ich gegessen hatte und faul in der Gaststube saß, gleich weiterschreiben. Das Alpenglühen war erloschen. Die Zugspitze und die Riffelwände versanken im Schatten der nahenden Nacht. Und am anderen Ufer des Sees guckte der Vollmond lächelnd über den schwarzen Wald.

Da merkte ich, dass ich meinen grünen Bleistift verloren hatte. Sicher war er mir auf dem Nachhauseweg aus der Tasche gefallen. Vielleicht hatte ihn auch Eduard, das bildhübsche Kalb, für einen Grashalm gehalten und verschluckt. Jedenfalls saß ich nun in der Gaststube herum und konnte nicht schreiben. Denn es gab im ganzen Hotel, obwohl es ein piekfeines Hotel ist, weit und breit keinen grünen Bleistift, den ich mir hätte borgen können! Toll, was?

Schließlich nahm ich ein Kinderbuch vor, das mir der Verfasser geschickt hatte, und las darin. Aber ich legte es bald wieder weg. So sehr ärgerte ich mich darüber! Ich will euch auch sagen, warum. Jener Herr will den Kindern, die sein Buch lesen, doch tatsächlich weismachen, dass sie ununterbrochen lustig sind und vor lauter Glück nicht wissen, was sie anfangen sollen! Der unaufrichtige Herr tut, als ob die Kindheit aus prima Kuchenteig gebacken sei.

Wie kann ein erwachsener Mensch seine Jugend so vollkommen vergessen, dass er eines Tages überhaupt nicht mehr weiß, wie traurig und unglücklich Kinder zuweilen sein können? (Ich bitte euch bei dieser Gelegenheit von ganzem Herzen: Vergesst eure Kindheit nie! Versprecht ihr mir das? Ehrenwort?)

Es ist nämlich gleichgültig, ob man wegen einer zerbrochenen Puppe weint oder weil man, später einmal, einen Freund verliert. Es kommt im Leben nie darauf an, worüber man traurig ist, sondern nur darauf, wie sehr man trauert. Kindertränen sind, bei Gott, nicht kleiner und wiegen oft genug schwerer als die Tränen der Großen. Keine Missverständnisse, Herrschaften! Wir wollen uns nicht unnötig weich machen. Ich meine nur, dass man ehrlich sein soll, auch wenn’s wehtut. Ehrlich bis auf die Knochen.

In der Weihnachtsgeschichte, die ich euch vom nächsten Kapitel ab erzählen werde, kommt ein Junge vor, der Jonathan Trotz heißt und den die anderen Johnny nennen. Dieser kleine Tertianer ist nicht die Hauptfigur des Buchs. Aber sein Lebenslauf passt hierher. Er wurde in New York geboren. Sein Vater war Deutscher. Die Mutter war Amerikanerin. Und die beiden lebten wie Hund und Katze miteinander. Schließlich lief die Mutter fort. Und als Johnny vier Jahre alt war, brachte ihn sein Vater in den Hafen von New York; zu einem Dampfer, der nach Deutschland fuhr. Er kaufte dem Jungen eine Schiffsfahrkarte, steckte ihm einen Zehndollarschein ins braune Kinderportemonnaie und hängte ihm eine Papptafel um den Hals, auf der Johnnys Name stand. Dann gingen sie zu dem Kapitän. Und der Vater sagte: »Nehmen Sie doch, bitte schön, mein Kind mit nach Deutschland hinüber! Die Großeltern holen es in Hamburg vom Dampfer ab.«

»Geht in Ordnung, mein Herr«, antwortete der Kapitän. Und da war Johnnys Vater auch schon verschwunden.

Nun fuhr der Junge also ganz allein über den Ozean. Die Passagiere waren riesig freundlich zu ihm, schenkten ihm Schokolade, lasen, was auf seinem Pappschild stand, und sagten: »Nein, hast du aber ein Glück, dass du schon als kleines Kind über das große Meer fahren darfst!«

Als sie eine Woche lang unterwegs gewesen waren, kamen sie in Hamburg an. Und der Kapitän wartete am Fallreep auf Johnnys Großeltern. Die Passagiere stiegen alle aus und klopften dem Jungen noch einmal auf die Backen. Ein Lateinprofessor sagte ergriffen: »Möge es dir zum Besten dienen, o Knabe!« Und die Matrosen, die an Land gingen, riefen: »Halte die Ohren steif, Johnny!« Und dann kamen die Männer an Bord, die den Dampfer frisch streichen mussten, damit er zur nächsten Amerikafahrt wieder blitzblank aussähe.

Der Kapitän stand am Kai, hielt den kleinen Jungen an der Hand, blickte von Zeit zu Zeit auf die Armbanduhr und wartete. Doch wer nicht kam, das waren Johnnys Großeltern. Sie konnten auch gar nicht kommen. Denn sie waren schon seit vielen Jahren tot! Der Vater hatte das Kind ganz einfach loswerden wollen und es nach Deutschland geschickt, ohne sich weiter den Kopf zu zerbrechen, was nun werden würde.

Damals verstand Jonathan Trotz noch nicht, was ihm angetan worden war. Aber er wurde größer, und da kamen viele Nächte, in denen er wach lag und weinte. Und er wird diesen Kummer, den man ihm zufügte, als er vier Jahre alt war, sein Leben lang nicht verwinden können, obwohl er, das dürft ihr mir glauben, ein tapferer Junge ist.

Die Sache ging noch halbwegs gut aus. Der Kapitän hatte eine verheiratete Schwester; dorthin brachte er den Jungen, besuchte ihn, wenn er in Deutschland war, und gab ihn, als er zehn Jahre zählte, ins Internat des Johann-Sigismund-Gymnasiums zu Kirchberg. (Dieses Internat ist übrigens der Schauplatz unserer Weihnachtsgeschichte.)

Manchmal fährt Jonathan Trotz in den Ferien noch zu der Schwester des Kapitäns. Die Leute sind wirklich sehr gut zu ihm. Aber meistens bleibt er während der Ferien in der Schule. Er liest viel. Und er schreibt heimlich Geschichten.

Vielleicht wird er einmal ein Dichter. Aber das weiß man noch nicht. Er verbringt halbe Tage in dem großen Schulpark und unterhält sich mit den Kohlmeisen. Die fliegen ihm auf die Hand und schauen ihn aus ihren kleinen Augen fragend an, wenn er redet. Manchmal zeigt er ihnen ein kleines braunes Kinderportemonnaie und einen Zehndollarschein, der drinsteckt …

Ich erzählte euch die Lebensgeschichte Johnnys nur, weil der unaufrichtige Herr, dessen Kinderbuch ich gestern Abend in der Gaststube las, behauptet, die Kinder wären in einem fort fidel und wüssten vor lauter Wonne nicht, wo ihnen der Kopf steht. Hat der Mann eine Ahnung!

Der Ernst des Lebens beginnt wirklich nicht erst mit dem Geldverdienen. Er beginnt nicht damit und er hört damit nicht auf. Ich betone diese stadtbekannten Dinge nicht etwa, dass ihr euch einen Stiefel darauf einbilden sollt, bewahre! Und ich betone sie nicht, um euch Bange zu machen. Nein, nein. Seid glücklich, sosehr ihr könnt! Und seid so lustig, dass euch vor Lachen der kleine Bauch wehtut!

Nur: Macht euch nichts vor und lasst euch nichts vormachen. Lernt es, dem Missgeschick fest ins Auge zu blicken. Erschreckt nicht, wenn etwas schiefgeht. Macht nicht schlapp, wenn ihr Pech habt. Haltet die Ohren steif! Hornhaut müsst ihr kriegen!

Ihr sollt hart im Nehmen werden, wie die Boxer das nennen. Ihr sollt lernen, Schläge einzustecken und zu verdauen. Sonst seid ihr bei der ersten Ohrfeige, die euch das Leben versetzt, groggy. Denn das Leben hat eine verteufelt große Handschuhnummer, Herrschaften! Wenn man so eine Ohrfeige erwischt hat und nicht darauf gefasst war, dann braucht nur noch eine kleine Stubenfliege zu husten, und schon liegt man längelang auf der Nase.

Also: Ohren steifhalten! Hornhaut kriegen! Verstanden? Wer das Erste heraushat, der hat schon halb gewonnen. Denn der behält trotz der dankend erhaltenen Ohrfeigen Geistesgegenwart genug, um jene beiden Eigenschaften zu betätigen, auf die es ankommt: den Mut und die Klugheit. Und schreibt euch hinter die Ohren, was ich jetzt sage: Mut ohne Klugheit ist Unfug; und Klugheit ohne Mut ist Quatsch! Die Weltgeschichte kennt viele Epochen, in denen dumme Leute mutig oder kluge Leute feige waren. Das war nicht das Richtige.

Erst wenn die Mutigen klug und die Klugen mutig geworden sind, wird das zu spüren sein, was irrtümlicherweise schon oft festgestellt wurde: ein Fortschritt der Menschheit.

Ich sitze übrigens, während ich diese beinahe philosophischen Dinge schreibe, wieder auf meiner Holzbank, vor dem Wackeltisch, mitten in der bunten, umfangreichen Wiese. Ich hab mir, gleich am Vormittag, im Kolonialwarengeschäft einen grünen Bleistift besorgt. Und jetzt ist’s schon wieder Spätnachmittag geworden. Auf der Zugspitze blitzt der Neuschnee. Drüben auf dem Holzstoß kauert die schwarz und weiß gefleckte Katze und starrt unverwandt herüber. Sie ist bestimmt verhext! Und vom Berg herab klingt das Läuten der Glocke, die mein Freund Eduard umhängen hat. Er wird mich bald abholen kommen und mit seinen kleinen Hörnern stupsen. Gottfried, das Pfauenauge, war heute nicht da. Hoffentlich ist ihm nichts passiert.

Ja, und morgen beginne ich endgültig mit der Weihnachtsgeschichte. Darin wird von Mutigen und Angsthasen, von Gescheiten und von Dummköpfen die Rede sein. In einem Internat gibt es ja vielerlei Kinder.

Da fällt mir ein: Wisst ihr denn auch alle, was ein Internat ist? Ein Internat ist eine Art Wohnschule. Man könnte ebenso sagen: eine Schülerkaserne. Die Jungens wohnen darin. Sie essen in einem großen Speisesaal an langen Tischen, die sie selber decken müssen. Sie schlafen in großen Schlafsälen; frühmorgens kommt der Hausmeister und zerrt an einer Glocke, die furchtbar lärmend läutet. Und ein paar Primaner sind Schlafsaalinspektoren. Sie passen wie die Schießhunde auf, dass die anderen blitzartig aus den Betten springen. Manche Jungens lernen es nie, ihr Bett ordentlich zu machen, und deshalb müssen sie, wenn die anderen am Sonnabend und Sonntag Ausgang haben, in den Wohnzimmern bleiben und Strafarbeiten machen. (Dadurch lernen sie das Bettenmachen aber auch nicht.)

Die Eltern der Schüler wohnen in entlegenen Städten oder auf dem Lande, wo es keine höheren Schulen gibt. Und die Kinder kommen bloß in den Ferien zu Besuch. Manche Jungens möchten, wenn die Ferien vorbei sind, am liebsten zu Hause bleiben. Andere wieder blieben sogar während der Ferien in der Schule, wenn es die Eltern nur erlaubten.

Und dann gibt es auch sogenannte Externe. Die sind aus derselben Stadt, in der sich das Gymnasium befindet, und sie wohnen nicht in der Schule, sondern zu Hause.

Doch da tritt eben mein Freund Eduard, das bildhübsche Kalb, aus dem dunkelgrünen Tannenwald. Und jetzt gibt er sich einen Ruck und trottet, quer durch die Wiese, auf mich und meine Holzbank zu. Er holt mich ab. Ich muss Feierabend machen.

Nun steht er neben mir und betrachtet mich liebevoll. Entschuldigt also, dass ich abbreche! Morgen stehe ich frühzeitig auf und fange endlich an, die Weihnachtsgeschichte zu erzählen.

Meine Mutter hat gestern geschrieben und angefragt, wie weit ich damit sei.

enthält eine Fassadenkletterei; einige Tanzstundenjünglinge; den Primus, der kolossal wütend werden kann; einen großen weißen Umhängebart; den Bericht über die Abenteuer des »Fliegenden Klassenzimmers«; eine Theaterprobe mit Versen und eine unerwartete Unterbrechung.

Zweihundert Schemel wurden gerückt. Zweihundert Gymnasiasten standen lärmend auf und drängten zum Portal des Speisesaals. Das Mittagessen im Kirchberger Internat war zu Ende.

»Teufel, Teufel!«, sagte der Tertianer Matthias Selbmann zu seinem einen Tischnachbarn. »Hab ich einen Hunger! Ich brauche dringend zwanzig Pfennige für eine Tüte Kuchenränder. Hast du Moneten?«

Uli von Simmern, ein kleiner blonder Junge, kramte das Portemonnaie aus der Tasche, gab dem immer hungrigen Freund zwei Groschen und flüsterte: »Da, Matz! Lass dich aber nicht klappen. Der schöne Theodor hat Gartenwache. Wenn der sieht, dass du aus dem Tore rennst, bist du geliefert.«

»Lass mich doch mit deinen albernen Primanern zufrieden, du Angströhre«, sagte Matthias großartig und steckte das Geld ein.

»Und vergiss nicht, in die Turnhalle zu kommen! Wir haben wieder Probe.«

»Eisern!«, meinte Matz, nickte und verschwand, um sich schleunigst beim Bäcker Scherf in der Nordstraße Kuchenabfälle zu besorgen.

Draußen schneite es. Weihnachten lag in der Luft. Man konnte es schon förmlich riechen … Die meisten Schüler liefen in den Park hinaus, beschossen sich mit Schneebällen oder rüttelten, wenn jemand gedankenvoll des Wegs kam, mit aller Kraft an den Bäumen, dass der Schnee schwer aus den Zweigen prasselte. Hundertfältiges Gelächter erfüllte den Garten. Einige Oberklassianer schritten würdig, Zigaretten rauchend und mit hochgeklapptem Mantelkragen, zum Olymp hinauf. (Olymp, so hieß seit Jahrzehnten ein entlegener geheimnisreicher Hügel, den nur die Primaner betreten durften und der, einem Gerücht nach, mit alten germanischen Opfersteinen ausgestattet war, an denen, alljährlich vor Ostern, gespenstische Aufnahmefeierlichkeiten vorgenommen wurden. Brrr!)

Andere Schüler blieben im Schulgebäude, stiegen zu den Wohnzimmern hinauf, um zu lesen, Briefe zu schreiben, ein Mittagsschläfchen zu halten oder zu arbeiten. Aus den Klavierzimmern erscholl laute Musik.

Auf dem Turnplatz, der vor einer Woche vom Hausmeister in eine Eisbahn verwandelt worden war, lief man Schlittschuh. Dann gab es plötzlich eine haarige Prügelei. Die Eishockeymannschaft wollte trainieren. Aber die Schlittschuhläufer wollten nicht von der Bahn herunter. Ein paar Sextaner und Quintaner mussten, mit Schneeschippen und Besen bewaffnet, das Eis säubern, froren an den Fingern und schnitten wütende Gesichter.

Vor dem Schulhaus staute sich eine aufgeregte Kindermenge und blickte nach oben. Denn im dritten Stockwerk balancierte der Sekundaner Gäbler auf den schmalen Fenstersimsen die Hauswand entlang aus einem Zimmer ins andere. Wie eine Fliege klebte er an der Mauer und schob sich langsam, Schritt für Schritt, seitwärts.

Die Jungen, die ihm zuschauten, hielten den Atem an.

Endlich war Gäbler am Ziel und sprang, mit einem Satz, durchs weit geöffnete Fenster!

»Bravo!«, riefen die Zuschauer und klatschten begeistert in die Hände.

»Was war denn eben los?«, fragte ein Primaner, der etwas später vorüberkam.

»Och, nichts Besonderes«, antwortete Sebastian Frank. »Wir haben bloß den Schreivogel gebeten, mal aus dem Fenster zu gucken. Weil der Harry nicht glauben wollte, dass der Schreivogel schielt.« Die anderen lachten.

»Du willst mich wohl auf den Arm nehmen?«, fragte der Primaner.

»Nicht doch, nicht doch«, erwiderte Sebastian bescheiden. »Bei Ihrer Größe? Ich würde mir ja glatt den Arm verstauchen.«

Der Primaner zog es vor, beflügelten Schritts weiterzugehen.