PABLO ARANDA

BARCELONA MÉXICO BUENOS AIRES NUEVA YORK

© Pablo Aranda, 2018, por mediación de MB Agencia Literaria, S. L.

© Malpaso Ediciones, S. L. U.

Gran Via de les Corts Catalanes, 657, entresuelo

08010 Barcelona

www.malpasoed.com

ISBN: 978-84-17081-85-0.

Diseño de interiores: Sergi Gòdia

Maquetación: Palabra de apache

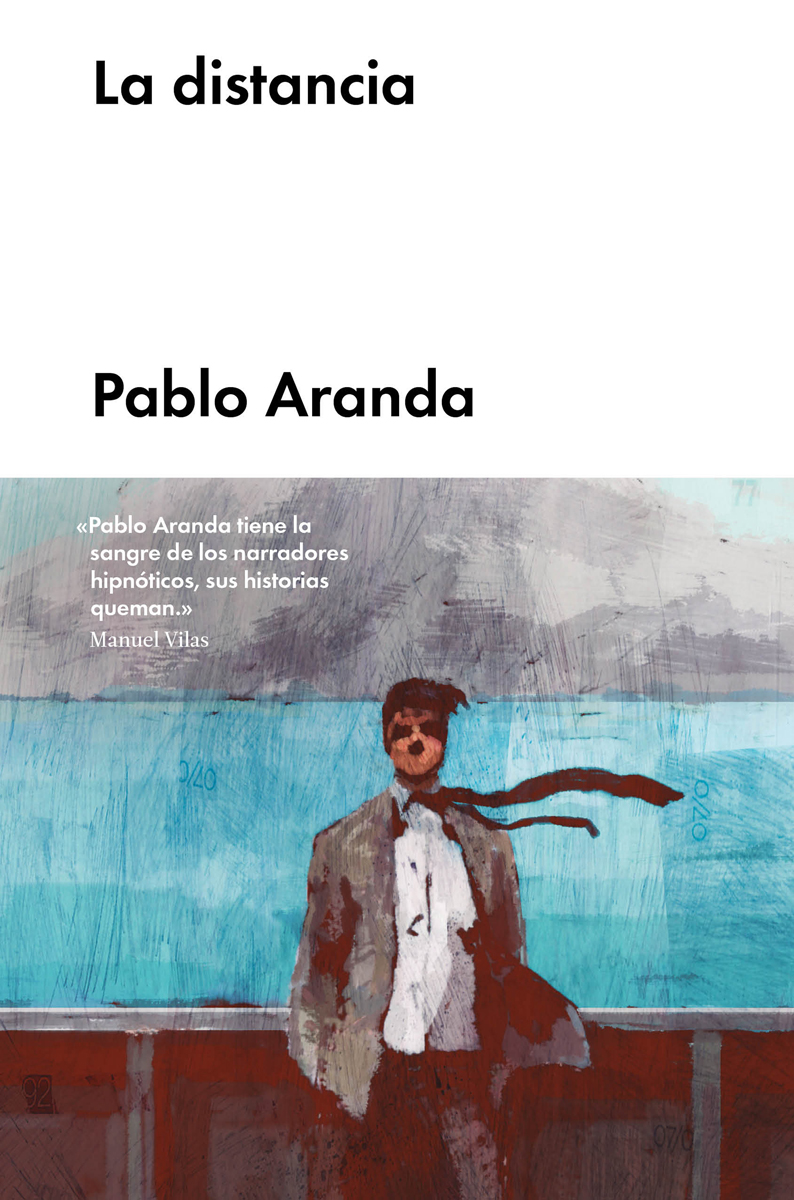

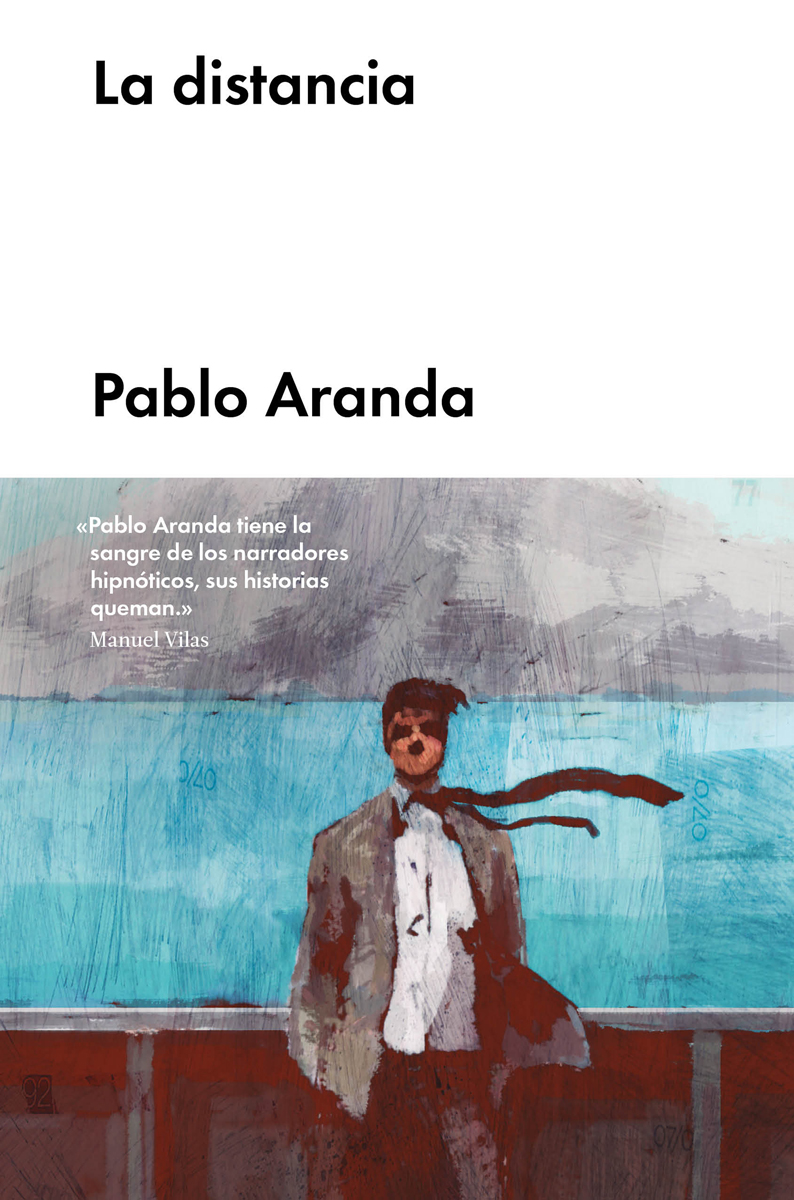

Imagen de cubierta: © Juan Álvaro Pernía

Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro (incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet), y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo, salvo en las excepciones que determine la ley.

Para Auxi, mi madre

Aunque no me digas que la felicidad no existe. Existe, está ahí. Solo tienes que encontrarla y conservarla, si puedes.

JOYCE CAROL OATES,

«Idilio en Manhattan», incluido en Infiel

La mujer se sentía incómoda y estuvo a punto de dejar el dinero en la barra y salir sin terminarse las tostadas ni el café, pero no lo hizo. Los hombres no saben lo que es ser mirados de esa manera. Necesitaba estar tranquila, pensar, o no, no pensar, más bien evadirse, hacer algo como si no lo hiciera, lo contrario de pensar, como si este bar no existiese, pensó, este café con leche, una acción que no cuente, desayunar, un acto limpio, aséptico. Sin hijos ni ex maridos ni el empujón del despertador cada mañana. Miró a los lados, tal vez estaba hablando sola, y de nuevo la mirada de ese hombre le hizo dejar a un lado los pensamientos y recobrar la incomodidad, ese hombre que le impedía pensar, aunque lo que buscaba era no pensar, pero no pensar sin que nadie la intimidase.

—¿Me dice qué le debo? —preguntó al camarero, una solución intermedia, no irse, pero sí comenzar a hacerlo.

En la mesa de atrás, los dos jóvenes marroquíes con chaquetas de cuero ya no hablaban. Sonidos guturales en voz baja y ahora nada. Más cerca, junto a ella, en la barra, el hombre que la miraba. Un hombre ve algo digno de ser mirado y mira, ese poder.

Dejó en la barra la cantidad que pronunció el camarero, pero siguió comiendo. Cuando se decidiera a salir, saldría, sin tener que aguardar la cuenta. Terminó de comer y todavía pidió un vaso de agua. ¿Y si el hombre salía justo detrás de ella? Los marroquíes se levantaron y se dirigieron a la puerta, dudaron antes de salir. El más joven llevaba una gorra de béisbol demasiado grande. Sin interés, Marta los siguió con la mirada, en cualquier momento se le caería la gorra, apenas sujeta, suspendida sobre la cabeza. Vio que cruzaban la calle, que se detenían en la otra acera, lo cual la tranquilizó: si necesitaba su ayuda, todavía podría recurrir a ellos. Sonrió, qué imaginación.

—No salgas ahora. —Se giró: el hombre la miraba.

El hombre aún no sabía que ella era Marta. Tantos años. Ella tampoco lo reconoció de inmediato. Los ojos sí, pero el pelo corto la confundió. Saber que era Emilio apartó de golpe el miedo, pero no eliminó toda la incomodidad. Que no salga. Esos ojos. Desvió la mirada. El camarero cargaba la máquina del café, de espaldas a ellos.

—Cómo que no salga —musitó al fin.

—Los dos amigos de la mesa de atrás quieren quitarte el bolso.

—Vaya, eres adivino.

—No, sólo intérprete de árabe. Han visto tu móvil, ese monedero que tendrá billetes, alguna tarjeta.

—Bueno, tú también pareces haberlo visto. A lo mejor eres tú el que quiere quitarme el bolso. —¿De verdad no sabía que ella era ella?

Intérprete de árabe. Lo miró un instante a los ojos.

—Espera un segundo y te acompaño —dio un último sorbo a su café, puso unas monedas en la barra—. Camino a tu lado dos calles, y cuando vea que se han ido, te dejo tranquila.

—Si son sólo dos calles, de acuerdo —concedió confusa, con una sonrisa.

Los marroquíes no se movieron de donde estaban. Uno de ellos, el de la gorra, con un pie apoyado en la pared, los miró salir. El otro, sin hacerles caso, sacó un cigarro de un paquete de tabaco y escupió a un lado.

Unas calles después Emilio se metió las manos en los bolsillos y dejó de andar. Ella se detuvo dos metros más allá y se dio la vuelta.

—Bueno, creo que ya no hay peligro.

—Gracias, aunque a lo mejor no hablas árabe y sólo querías acompañarme —bromeó de nuevo.

—Me llamo Emilio.

—Te pareces mucho a otro Emilio, pero veinte años más joven que tú.

—Tú te pareces mucho a Marta. ¿Veinte años ya? Ni siquiera sé si terminaste Bellas Artes.

—No sabes nada —sonrió.

—¿Terminaste?

—Qué más da. Tú te hiciste intérprete, ¿no?

—Sí.

—Es una buena profesión. Te permite rescatar mujeres a punto de ser robadas.

—¿Te apetece un café? —ofreció Emilio.

—Gracias. Acabo de tomar.

Hacía viento y una bolsa de plástico llegada de repente se enredó unos segundos en los pies de él y se depositó entre dos coches. Levantó la cara hacia Marta. Aceptó que hubiese aparecido después de veinte años y que eso no significase nada. Veinte años. Le devolvió la sonrisa y la vio alejarse. Un falso flashback de cuando hubo otro mundo anterior a Tamar. Falso porque Marta mostraba el paso del tiempo. Veinte años. Sin pretender explicar nada, Marta lo devolvía unos minutos a un mundo que no existía.

Volvió sobre sus pasos. A lo mejor sí era una señal que ella fuese Marta. Los mundos sin Tamar. Hubo vida antes de Tamar y la habría tras ella. El fin de una historia. La casualidad de Marta ahí ante él, aunque pensó que quizá suponía todavía mayor casualidad no habérsela encontrado nunca en todos esos años.

Caminar al lado de Marta. Cruzar unas calles como si se conocieran de hacía mucho y no necesitasen decir nada. No se habían dicho nada. Como si Marta fuese Marta —una aguja atravesó su piel— y no hubiesen perdido el contacto. La misma mirada que la Marta del pasado. Aquella estudiante de Granada. No parecían los mismos ojos, pero sí la misma forma de mirar, brusca, mirando al frente mientras decía lo que fuese, pero, de golpe, moviendo rápido la cabeza y enfrentando los ojos a los suyos, como para cerciorarse de que era escuchada. El recuerdo de Marta, durante tanto tiempo dormido. Hubo otro mundo. Habrá un mundo que no hay ahora. Granada, tan lejos, al comienzo de todo.

Sintió el impulso de salir corriendo tras ella. Hizo un cálculo: en poco más de minuto y medio de carrera lenta la alcanzaría. Y entonces qué.

—Hola, soy yo otra vez. Deja que te cuente qué ha sido de mi vida.

No, no lo haría. Mientras él permanecía en la acera, Marta alargaba la distancia. En estos pocos minutos el callejero se había convertido en un laberinto. No la encontraría. Estaba perdiéndola para siempre, otra vez. Ya había contado su vida. Intérprete de árabe. Sólo faltaba la otra mitad: Tamar. Y las carreras.

Para encontrar a Marta podría regresar al bar otro día a la misma hora. Recordó que alguien le dijo una vez que el verdadero Don Juan no dispara, se pone a tiro. El Coronel, Arturo, alguien. Todos diciéndole cosas. Al día siguiente, el Coronel le desvelaría a dónde irían. Volvió a la calle y a los coches y a los edificios que lo envolvían.

Al llegar a la plaza, cerca del bar, hubo algo que lo puso en estado de alerta. Un elemento hostil que no identificaba, un desorden, otra disposición de la plaza. Tardó unos segundos en encontrar la causa: el hombre sentado en un banco era uno de los dos marroquíes del bar. Emilio continuó andando. Lanzó con disimulo una mirada panorámica para tratar de localizar al segundo hombre, sin éxito. Intentó que su rostro no reflejase el pellizco del miedo.

—Yo soy un cobarde, pero un cobarde valiente —le había confesado al Coronel una noche.

No le sorprendió lo que hizo, la elaboración de una agresividad que constituía en realidad un mecanismo de defensa, antiguo e implacable. Una valiente cobertura a su cobardía extrema. Se acercó al marroquí, despacio, observando el cambio de gesto en el otro, que aplacaba su chulería ante el arranque de Emilio. Aun así, sorprendido, posiblemente asustado, el marroquí se levantó para esperarlo de pie. Un valiente valiente, pensó Emilio. En el bar creyó que no sería tan joven. Parecía un adolescente, y ya, esa ferocidad. Cuando estaba a pocos metros de él se detuvo y habló en su lengua:

—Esta zona es tranquila y no quiero problemas. No te voy a detener pero no quiero verte por aquí.

No era la primera vez que se hacía pasar por policía, que hacía suponer a alguien que lo era. Su firmeza, las palabras, el uso de su mismo idioma achantaron al otro hombre.

—Gracias, señor. Perdón —dijo, y se marchó.

El corazón le latía con furia. Introdujo las manos en los bolsillos para controlar el temblor.

Tardó tres o cuatro manzanas en recobrar el rumbo. Con el corazón desbocado, analizó opciones imposibles, pues pertenecían al pasado y no se habían producido. Imaginaba su reacción si el hombre le hubiera golpeado. Admiró la valentía del marroquí. Lo había esperado de pie. Se vio en el suelo y se preguntó si habría sabido defenderse.

Volvió atrás con la mente. Se situó de nuevo en la barra del bar y pidió el café. La desgana del camarero. La distorsión del árabe que es el marroquí. Hacer como que toda su atención está dirigida a la cuchara que disuelve en el café el azúcar que en realidad no ha echado. Las palabras de los hombres referidas a la mujer de la barra, cerca de él. El rostro de la mujer en el espejo del fondo del bar, entre botellas desiguales, la estampa de un Cristo, la foto de un equipo de fútbol. Una mujer y que la mujer fuera Marta.

—No salgas ahora.

Las palabras de los dos marroquíes. Convencidos de que nadie podría entenderlos. Y él, Emilio, como si obedeciera las órdenes del Coronel en uno de los trabajos, el que le propondría al día siguiente. Pendiente de conversaciones ajenas para traducirlas, traficantes, torpes yihadistas tratando de reclutar yihadistas más torpes todavía, la conversación de dos presos que han luchado en Siria. Como mucho antes de las misiones, en Granada, pendiente de lo que hablaban las muchachas de la mesa de al lado en una tetería, los ojos rasgados y el pelo negro, al comienzo de su segundo año de estudios en Granada, cuando conoció a Tamar. Cuando Marta, como ahora, dejó de existir. Tamar. Él le había pedido a Marta que no saliera. Tamar a él que no se vieran más.

Se sentó en el sofá y el perro buscó su mano con la cabeza y los dedos de Emilio se perdieron en el pelaje del animal. Miró las estanterías. Los libros y las películas, lo acumulado durante casi veinte años, buscando una respuesta a la pregunta que Marta no había hecho: ¿en qué había consistido su vida? Tenía una casa y la había llenado de objetos.

La casa como un castillo. Un refugio. Decidió desprenderse de las revistas y de la mayoría de los libros, tal vez de la casa. Ése era el día primero de un tiempo nuevo. Si el Coronel le propusiera una misión en Ceuta. Poder decirle a Tamar que aceptaba lo que no le quedaba más remedio que aceptar. Hay vida después de la vida. Alargó el brazo y cogió una de las revistas de viajes al azar. Pasó la vista por mapas en los que no se fijó, se detuvo en los ojos de una mujer de piel oscurísima. Dejó la revista en el suelo. La tiraría junto con las otras. El día primero.

Escuchó de nuevo el mensaje del contestador. La voz cansada del Coronel arrastrando las palabras:

—Muchacho, no hagas muchos planes para estos días. Nos vamos de viaje. Pasado mañana estaré en Málaga. Te llamo y te cuento. Ten el móvil cerca.

Le molestó la imprecisión del mensaje. Tirar los libros y no escuchar nunca más la voz del Coronel. Nunca sabría si Marta terminó sus estudios. Mundos que quedaron atrás, las vidas posibles. Las vidas imposibles. Viajar a Marruecos para no regresar nunca más. ¿Podría vivir sin pisar de nuevo Marruecos? Tirar los libros y decirle adiós a Tamar. Buscar otro trabajo y otra ciudad. Visitar a su madre en Francia y tal vez quedarse. Sentarse en un salón en penumbra y que su madre pasase fotos antiguas sacadas de un sobre, que le dijese que era igual a su padre y entonces él se fijaría unos segundos en la fotografía y su madre le hablaría a su padre como si estuviese allí sentado con ellos y quizá él también lo vería.

En la pared había un mapa de Marruecos y lo miró desde muy cerca. Buscó Tánger y siguió con el dedo la costa atlántica hasta Asilah. Tamar nunca había querido que fuesen juntos a Asilah. Ese riesgo.

A cuarenta kilómetros de Tánger, a tres horas y media de Málaga. Calculó de nuevo: hora y media de Málaga a Tarifa en coche, media hora de ferry, cuarenta minutos de Tánger a Asilah. Dependía del maldito viento de levante, pero no suponía mucho más. Y Tánger, a tres horas. En coche hasta el puerto de Tarifa, luego el ferry. Y del puerto a El Minzah diez minutos a pie, quince. Cinco minutos en un petit taxi.

Pero ahora Tamar aquí, debajo de mi dedo, pensó. En su casa de Asilah. Si lograse verla por última vez, convencerla, regresar al castillo que era su casa con su botín: Tamar. Y las niñas. Mis dos hijas. Apartó el dedo.

Entre semana no resultaba complicado quedar con ella. Su marido pasaba la semana entre Rabat y Casablanca, intrigando y vendiendo, Emilio no sabía bien qué, prefería no saberlo. Para saberlo le habría bastado con pedírselo al Coronel, pero entonces tendría que haberle relatado toda la historia. Le bastaba con conocer su rostro, la foto que le mostró Tamar, el tremendo parecido que guardaba con él: los ojos, la misma sonrisa apretada.

La noche le obligó a elegir el paseo marítimo. Dejó el montón de ropa en el suelo, apilado junto a la lavadora. Un viaje. ¿A dónde? Trotó muy lentamente hasta llegar a una de las referencias conocidas, unos escalones de acceso a la playa. Entonces pulsó el cronómetro. Mediría el tiempo total y también por kilómetros. Los dos primeros kilómetros los correría suave, calentando; el resto, por debajo de los tres treinta. Se concentró en la carrera. Focalizar su energía en lo físico. Correr rápido por el suelo duro y luego carrera continua por la arena, cuidar las rodillas. La humedad había vaciado el paseo marítimo: podría haberse traído al perro. La brisa secaba el sudor, lo enfriaba.

Cañas de pesca en la playa, clavadas en la orilla como las lanzas de un regimiento que esperase la inminente llegada de barcazas enemigas, o que vigilase la evolución del lomo dormido del animal salvaje que es el mar. Emilio cruzaba cerca de ellas, junto al mar que no podía ver pero sí sentir, el rugido amortiguado de las olas que sólo a veces reflejaban la luz que reflejaba la luna. Intervalos de silencio cuando unos pocos centenares de metros más allá el rojo de un semáforo detenía la circulación y entonces aparecía el ruido de los pasos de Emilio, la respiración pesada, constante, el ritmo vivo que no controlaba. Emilio avanzaba sin consultar el reloj, satisfecho por haber vencido la desgana y estar corriendo, limpiándose. Agradecía la falta de otros corredores, gente paseando, seguramente por la densa humedad. Sólo pescadores para los que no existía, pendientes de las vibraciones de las cañas y de nuevo el estallido del tráfico apagando las olas y los pasos de Emilio, que seguía corriendo, logrando olvidar el mensaje del Coronel, Tamar, Marta, como el mar, ahí pero oculto, el hueco de la oscuridad, insondable.

Dio la vuelta en la última rotonda y volvió por el mismo camino. Continuó hasta el puerto en vez de detenerse en el punto de partida. Apretó el ritmo hasta que llegó una vez más donde había comenzado. Echó el cuerpo hacia delante, apoyó las manos en los muslos, como si vomitase. Anduvo con los brazos separados del cuerpo y cuando consiguió acompasar la respiración hizo ejercicios de estiramiento y volvió al coche.

En la ducha descubrió la carrera frenética de las cifras del reloj: había olvidado pulsar el cronómetro al terminar de correr.

La última conversación no dejaba lugar a dudas: Tamar quería que dejasen de verse. No ver más a Tamar. Nunca se volvería a duchar con ella. Tú no me quieres, le había dicho ella una vez, lo que ocurre es que tienes miedo de estar solo. No sabes estar solo, te crees que necesitas una mujer y lo que necesitas es un psicólogo. Un sillón cómodo frente a un profesional: me llamo Emilio y no sé estar solo.

—¿Que no sé estar solo? —preguntó Emilio—, si no conozco otra forma de estar.

En la puerta del cuarto de baño, el perro lo esperaba con lo correa en la boca.

—Tamar quiere que dejemos de vernos. —Miró a Arturo a los ojos.

Fue en el salón de la casa de Tánger, tras la última visita a Tamar.

—Y ¿qué quieres tú?

—Da igual lo que él quiera —intervino Malika—. Si ella quiere que dejen de verse, qué importa lo que quieras tú. —Miró ahora a Emilio.

—No importa lo que yo quiera —repitió Emilio para sí, como si tratase de memorizar unas instrucciones importantísimas.

—Claro que no.

Arturo y Malika habían cambiado Tánger por Francia. No se habían visto desde entonces. Todo el mundo yéndose a Francia.

—La quiero —insistió Emilio.

—Está casada —soltó Malika de inmediato.

—La fidelidad.

Miraron a Arturo, expulsando ahora el humo de uno de sus puritos.

—No es la fidelidad. Es todo. Es Marruecos. Es el marido de Tamar y la propia Tamar, sus hijas. —Malika buscó un instante los ojos de Emilio antes de continuar—. Es un camino que llega a un carrefour, ¿cómo se dice?, un cruce, una bifurcación. El camino se ha terminado y hay que tomar una decisión.

—Ella la ha tomado. No quiere que volvamos a vernos.

—Pero ¿qué quieres tú? —volvió Arturo al principio.

—Otra vez. Da igual lo que él quiera.

—Podría ir a Asilah. Ir a su casa.

—Ella no quiere.

—Pedirle que se venga conmigo.

—¿Sí? ¿Pedírselo con un coro de músicos mexicanos? —Miró al techo Malika, buscando la palabra—. ¿Mariachis? Esto es Marruecos y ella es una mujer casada. Y, como dices, ha tomado una decisión. ¿No vas a respetarla?

—Cada acto que acometemos —Arturo parecía ausente, como si hablara para personas que estuviesen en otro lugar— tiene una consecuencia. La vida es como un juego: juegas y tienes que aceptar el resultado de la partida. El azar. Presentarte en Asilah es lo que ya hiciste a los veinte años. Asilah entonces era un piso en Granada, lo mismo. Mira las consecuencias y todo lo que podría haber sido de otra manera pero no lo fue. Todos estos años. Hablas de presentarte en Asilah y pedirle que se vaya contigo, pero ¿acaso no se lo has pedido ya? Podría haberte dicho que sí, asumir los riesgos, las consecuencias, el marido, Emilio, de lo que sería capaz el marido, un hombre poderoso, aquí, en Marruecos, esto es Marruecos y te crees que conoces esta tierra pero no la conoces, como si jugases, y todo podría ser de otra manera a partir de ahora. Sin embargo, Tamar cierra la puerta a ese mundo futuro. Malika tiene razón, Emilio.

—Es que temo que me lo diga porque tiene miedo.

—Ella sí conoce Marruecos, Emilio. El miedo es una razón legítima.

—No. El miedo es sólo un aviso. No puede limitarnos.

—Ella sí conoce Marruecos. Ella te ha dicho que dejéis de veros. No vayas a Asilah.

El Coronel le entregó una pistola de cañón exageradamente largo y le ordenó que la escondiese, pero no había forma de ocultar ese cañón. La misión consistía en llegar a Casablanca, dirigirse al reservado de un restaurante de lujo y matar al marido de Tamar. Una vez dentro del restaurante recordó que había dejado la pistola en la habitación del hotel El Minzah, en Tánger. A pesar de encontrarse desarmado decidió continuar. Abrió la puerta del reservado. El marido de Tamar comía de espaldas a la puerta y, frente a ésta, mirándolo, se encontró con la mujer que cenaba con él: Tamar, que le tendía su pistola, toma, susurraba, se te olvidó en el hotel. El marido se volvió y era él mismo, Emilio, y él era el marido de Tamar que en ese momento le disparaba a Emilio, que se incorporó en la cama, jadeando, asustado.

Tardó en volver a dormirse y justo cuando lo consiguió —al menos ésa fue la sensación que tuvo— sonó el teléfono. Deseó que fuese Tamar, pero no le extrañó escuchar la voz del Coronel.

—Siento las prisas, muchacho. ¿Te he despertado? Nos vemos en una hora en el Bruselas.

—¿Ya estás en Málaga?

—Son las nueve. A las diez en el Bruselas, ¿de acuerdo?

—Sí.

—Hazte unas flexiones que te voy a ofrecer acción. —Era una de las típicas bromas del Coronel, pero esta vez no sonó a chanza.

El parpadeo en un piloto de los mandos de la lavadora indicaba que había terminado el programa de lavado pero la ropa continuaba dentro. Tendió la ropa de cualquier manera. Colocó los platos en el seno del fregadero: todos sus actos iban dirigidos a la vuelta. La imagen que le devolviese la primera mirada de la casa al entrar en ella sería importante. Bajó a Kilb.

El Coronel ya estaba sentado en una mesa del Bruselas.

—Muchacho, cuánto tiempo. Pídete un café y despierta. Siéntate.

El afecto que sentía por el Coronel, y que suponía recíproco, nunca se manifestaba de forma física. Ni abrazo al verse ni preguntas personales tras semanas sin saber nada el uno del otro. Si compartían espacio en la misión ya habría tiempo de charlas. Los monólogos del Coronel.

—Nos vamos de viaje —saludó con intención Emilio buscando saber en seguida adónde iría.

—Tánger.

—Tánger —repitió Emilio.

Le escribiría un correo a Tamar. Verla por última vez.

—Droga, muchacho —comenzó a explicar el Coronel, que no solía dar muchos datos, callando cuando llegó el camarero—. Droga. Ya sabes, un par de españoles que se creen muy listos van a Chaouen, allí contactan con un amigo narcotraficante de Ketama, que les trae una muestra. Acuerdan un precio sin pisar las plantaciones, raro, ¿no?, sólo tomando té en la plaza.

—¿Mucho?

—Mucho qué. —Le molestó al Coronel la interrupción.

—Mucho hachís —balbuceó Emilio.

—Deja que termine. Tú bebe tu café y déjame hablar a mí. Fuman un poco de lo que les trae el simpático camello y dicen um, qué suave, buena hierba, queremos tantos kilos, no muchos, para consumo y sacar un poco de dinero con su juego divertido, son niños pijos que fuman porros y no arriesgan, pagan una parte del dinero al amigo narcotraficante y la otra parte en un puerto de tu costa querida, pues los niños pijos pagan bien, pero exigen que la hierba para sus fiestas del Blas se les entregue en suelo cristiano: si la cosa se torciera, que se tuerza aquí y sus culitos blancos, en el peor de los casos, se quedarían cerca de mamá. ¿Me sigues?

A Emilio le sorprendió que el Coronel compartiese tanta información. El tono chistoso quizá lo emplease para atenuar la debilidad de hablar demasiado.

—El negocio les sale redondo y planean otro de mayor envergadura, con un amigo traficante más serio, fiable y de mejores precios que el anterior.

—No veo dónde entro yo —dijo al fin.

—Pues yo te lo explico, muchacho. Tú eres el amigo narcotraficante.

—¿Cómo?

—Mira el regalito que te he traído. —El Coronel puso sobre la mesa un artilugio minúsculo—. Esta grabadora recogerá hasta el zumbido de la mosca que se pose en la mesa de al lado de la vuestra. Tú me la vas a traer de vuelta llena de palabras comprometedoras de esos dos españoles.

Rabioso, apoyó las palmas de las manos en el maletero del coche para estirar las piernas. El sol y, sin embargo, el aire frío. Kilb se separó del coche. Olisqueaba algunos árboles cercanos. El aire hizo silbar los primeros pinos. Emilio manipuló el reloj y Kilb se acercó. La costumbre le hizo dejar el coche bajo la sombra de un árbol, pero no hacía calor.

Comenzó con un trote suave. Cada pocos metros Kilb se detenía y orinaba, apenas unas gotas. Entonces levantaba la cabeza hacia Emilio, previendo un cambio de ritmo y corría para alcanzarlo. El ruido del viento atravesaba la espesura de las ramas. Aumentó la velocidad y Kilb no se separó de su lado. Reconoció la primera curva y supo que llevaba tres minutos y medio. A partir de ahí la pista se elevaba, cien pulsaciones por minuto. Mantuvo el ritmo. Seis minutos. Ciento veinte pulsaciones. Sobre los ocho minutos el camino se allanaría. Cuatro minutos planos bajo el túnel de los pinos y del viento. Doce minutos. Otra subida, menos acusada pero más larga, interminable. Kilb corría dos metros detrás de él, Emilio bajó el ritmo y Kilb se situó a su lado. Emilio se concentró en su respiración y en seguida se relajó, ausente, convertido en la tierra roja de la pista húmeda por donde corría con su perro. El olor a tierra mojada era intenso. ¿Tendría el árabe una palabra para el olor a tierra mojada? El español sí, un vocablo desafortunado, tomado del inglés, que lo había compuesto a partir de palabras griegas: petricor. Si pudiera preguntarle a Tamar. Tamar, he venido a verte porque necesito saber cómo se dice petricor en árabe.

El golpe seco, ronco, de las zapatillas contra el suelo rompía algo del ambiente, pero Emilio no pudo precisar qué. Un tambor lejano, pero eran sus propias zapatillas de deporte contra la tierra y Kilb se volvió y lanzó un ladrido y Emilio temió que lo estuviesen siguiendo y también se volvió, pero quién habría podido estar siguiéndole, allí. Al expulsar el aire, una nube de vaho quedaba suspendida ante su boca. Desde una de las próximas curvas se verá el mar, pensó. Una ventana en el túnel. Volvió la cabeza y Kilb se había quedado atrás. Ciento cuarenta pulsaciones. Disminuyó el ritmo, recuperó en un rellano, trotó muy despacio, esperó a Kilb, que tardó en ponerse a su lado, como si supiera que entonces apretaría de nuevo, pero Emilio no lo hizo. Fogonazos de otros mundos colándose en el túnel. Imágenes de un hombre que era él mismo llegando a su casa y en la casa lo esperaban Tamar y las dos niñas.

Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. No podía hacer nada, pero quería hacer algo. Ver a Tamar. Decirle: voy a irme a Francia, vente conmigo. Elige tú la ciudad. En Francia están mi madre y Arturo, pero nosotros iremos a una ciudad diferente si tú quieres.

Para aliviar el miedo enumeró las setas que fue encontrando y dejando atrás hasta perder la cuenta. Hacer algo. Escuchó el viento y su propio jadeo y los pasos pesados y la respiración agitada de Kilb. Evitaba pisar las manchas de sol en el suelo, charcos de luz. Catorce minutos. El aire era frío. El cielo, azul. Una rapaz cruzó de izquierda a derecha. En La Odisea leyó que significaba suerte, pero no recordó si se trataba de buena suerte al cruzar el águila de izquierda a derecha o al contrario. Dieciséis minutos y Kilb de nuevo atrás. La calma se expandía por su interior, al fin, como un líquido denso derramado sobre una mesa al que le costase llegar hasta los bordes. Hacer algo. El sudor son desperdicios que el cuerpo, la carrera, expulsa. Porquería que genera no sólo su cuerpo: mierda soltada por las vueltas de su mente, pensó. En los recovecos de su cerebro se amontonaba basura que únicamente podía ser desalojada mediante la carrera. Estableció como el límite una curva más elevada que sólo a veces lograba prever desde el balcón de otras curvas anteriores. Animó a Kilb. Lo esperó. Llegó a la curva y continuó unos metros para completar los veinte minutos. Dio la vuelta y retuvo las zancadas.

En la bajada estudió su rodilla. Una molestia que no llegaba a dolor. Tras la ducha se pondría hielo. No podía permitirse una lesión, pensó. Por qué no, se rebatió a sí mismo. Localizó un pinchazo, ligero pero continuo, en el tobillo derecho, el de siempre. Forzó las pisadas para evitar una torcedura. Se inclinó a un lado, como si cayera, y acarició a Kilb, que no lo miró. El sudor le caía sobre los ojos y Kilb se adelantó unos metros. La imagen era de una belleza arrolladora. El camino, de un rojo encendido, a los lados, los distintos verdes de la hierba, los arbustos y los pinos, algún almendro comenzando a florecer. El pelaje dorado de Kilb. Se acercó la esfera del reloj a los ojos y un momento después no recordó el tiempo marcado.

Tras la ducha, el hielo; tras el hielo, completar las tablas en una libreta. Anotar los datos. La distancia, el tiempo, la frecuencia cardíaca. Para nada. Sólo porque sí, porque siempre ha sido así, siempre la carrera. Se concentró en la respiración, quiso dejarse llevar por ella, que sus pensamientos no lo arrastrasen. Hacer algo. Aceptar el final. El segundo día de la vida nueva.

Llegó a la curva que en la ida suponía tres minutos y medio. Ahora calculó dos quince hasta el final. Iba bien. Apretó. Kilb mantuvo su velocidad. Consultó el reloj y detuvo el cronómetro y se detuvo él antes de llegar al fin de la pista. Reguló la respiración, caminó con pasos amplios, respirando hondo, soltando el aire despacio. Siguió con la mirada a Kilb, que se apartó del camino. Anduvieron juntos hasta el coche. Abrió la puerta del conductor y el maletero para ventilar el interior. Kilb esperó la orden para subir de un salto. Si no tuviera la carrera. Sintió que estaba despertando. Pero ¿todo era un sueño? Podría despertar para encontrarse en un nuevo sueño. Cuál era la realidad. Qué. Encendió la radio y Elvis Presley cantó Suspicious minds.

Ser feliz con Tamar en Francia. O el mundo sin Tamar. No ser feliz. ¿Es grave no ser feliz? Telefonear a Arturo, que le contase si en Lyon se vive bien, una ciudad grande y con tres ríos. Francia, llena de ciudades, y podrían establecerse en cualquiera de ellas.