Antonio

Ruiz-Camacho

Denn

sie

sterben

jung

Stories

Aus dem Englischen

von Johann Christoph Maass

C.H.Beck

José Victoriano, der Patriarch der wohlhabenden Familie Arteaga, wird entführt. Er ist nur eines von unzähligen Opfern der Drogenkartelle in Mexiko, doch für seine Angehörigen ändert sich schlagartig alles. Mit dem Tode bedroht, treten sie die Flucht an, nach Amerika, Europa. In Denn sie sterben jung erzählt Antonio Ruiz-Camacho in acht ineinander verschränkten Geschichten den Zerfall einer Familie, schildert ihre Schicksale in der Fremde, die Versuche, dort Fuß zu fassen und deren Scheitern. In Austin, wo Tochter Laura nun mit ihrer Familie zu Hause ist, begegnet sie einem jungen mexikanischen Expat in einem Waschsalon. Während sich draußen eine Feuerwalze nähert, schließen sie sich hinter heruntergelassenen Jalousien in seiner Wohnung ein. Ein atemloses Vergessen für zwei Tage, doch dann reißen Sirenen sie aus ihrem Schlummer … In New York sind die Enkel im Apartment eines Verwandten untergekommen. Bruder und Schwester unterhalten sich, über ihren Großvater, über Mexiko, Sex, doch da ist dieses Kratzen in der Wand, verstörend und furchteinflößend … Noch in Mexico City wartet Don Victorianos Geliebte mit ihrem gemeinsamen Sohn auf ihn, meint, verlassen worden zu sein, diesmal endgültig, bis sie von den Paketen erfährt, deren Inhalt keinen Zweifel an seinem Verbleib lassen …

Ruiz-Camacho seziert die Seelen der Entwurzelten, wo auch immer es sie hin verschlagen hat, beschreibt ihre Ängste, ihre Sehnsüchte, ihren inneren Kampf, mit diesem doppelten Verlust, nicht nur dem eines geliebten Menschen, sondern auch der Heimat, umzugehen. Ein intelligentes Buch, authentisch und kunstvoll zugleich, immer ganz nah an seinen Figuren, hart und ungeschliffen, poetisch und mitfühlend.

Antonio Ruiz-Camacho wurde 1973 in Toluca, Mexiko geboren. Dort arbeitete er als Journalist, bevor er nach Austin, Texas zog, wo er mit seiner Familie heute lebt. Er schrieb zunächst auf Spanisch, hat zahlreiche Stipendien erhalten, in verschiedenen Zeitschriften und in der New York Times veröffentlicht und stand mit seinem Debüt Denn sie sterben jung (Barefoot Dogs) auf diversen Jahresbestenlisten, u.a. von Kirkus Reviews, San Francisco Chronicle und Texas Observer.

Johann Christoph Maass, geboren 1973, war Schlagzeuger, bevor er Literaturwissenschaften studierte. Er arbeitet als freier Übersetzer in Berlin. Zu den von ihm übertragenen Autoren gehören u.a. von Jonathan Lethem, Barney Norris, Howard Jacobson, Chad Harbach und Ron Jonson.

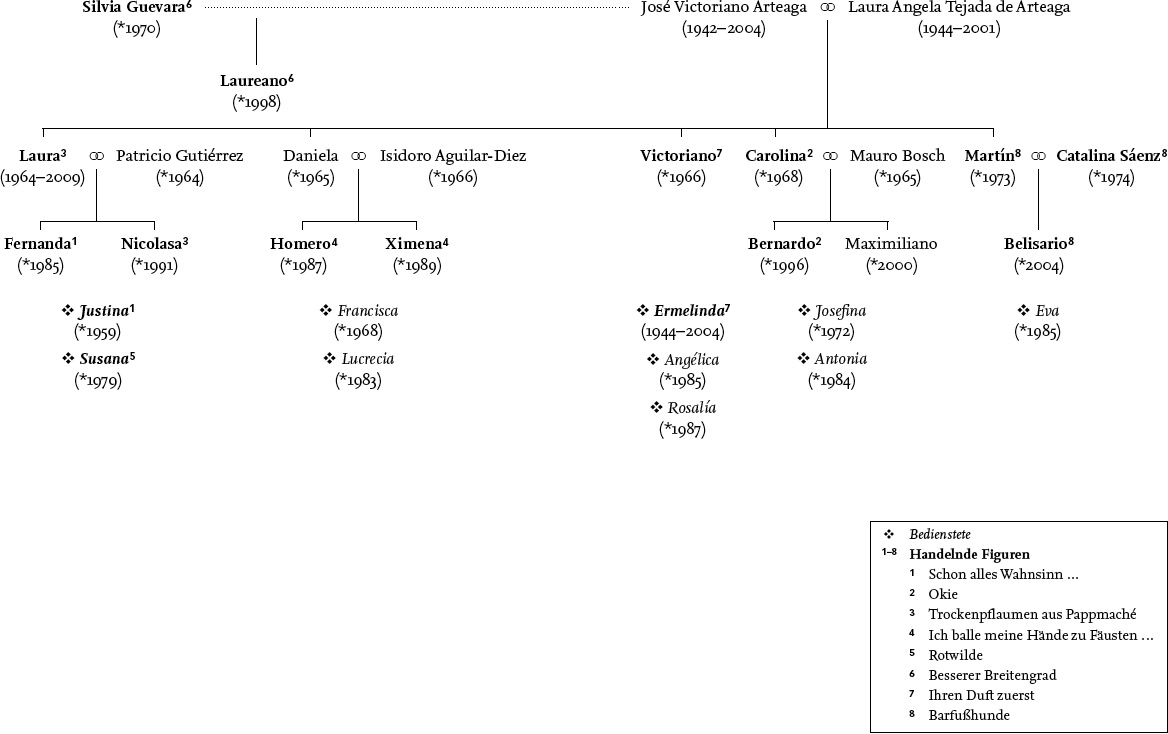

Stammbaum der Familie Arteaga

Schon alles Wahnsinn bevor überhaupt Frühling ist

Okie

Trockenpflaumen aus Pappmaché

Ich balle meine Hände zu Fäusten und sie sehen aus wie die eines anderen

Rotwilde

Besserer Breitengrad

Ihren Duft zuerst

Barfußhunde

Danksagungen

Für Valentina

Für Emiliano und Guillermo

Unsere Schulbücher behaupteten: Auf der Karte sehe Mexiko ja wie ein Füllhorn aus, ein überfließendes Horn … Ohne genauer zu erläutern, wie das zu realisieren sei, wurde eine Zukunft des Reichtums und allgemeinen Wohlstands prognostiziert. Saubere Städte ohne soziale Ungerechtigkeit, Armut, Gewalt, Verkehrschaos oder Müll. Ein ultramodernes und aerodynamisches (Begriffe jener Zeit) Haus für jede Familie. Alle würden wunschlos glücklich sein. Die Arbeit würden Maschinen erledigen. Auf den Straßen, voller Bäume und Springbrunnen, würden geräuschlose und abgasfreie Fahrzeuge fahren, die niemals zusammenstießen. Das Paradies auf Erden. Utopia wäre endlich entdeckt.

José Emilio Pacheco, Kämpfe in der Wüste

Es ist das Jahr, in dem alle den Sommer in Italien verbringen wollen. Tammy und Sash werden in Florenz bei einem Fotoworkshop mitmachen, Jen unternimmt mit ihrer Familie eine Mittelmeerkreuzfahrt, und meine wird ein Haus in der Toskana mieten. Wir haben bereits Pläne geschmiedet, uns für ein paar Tage in Mailand zu treffen und vielleicht nach Portofino zu fahren und dort noch ein oder zwei Tage zu verbringen – italienische Autobahnen sind die besten, haben wir gehört, und niemand schert sich dort um Geschwindigkeitsbegrenzungen, genauso wie hier, aber die Straßen sind nicht so schlecht, weswegen alle sich einig sind, dass das Wahnsinn werden wird. Noch bevor überhaupt Frühling ist, treffen wir uns bereits einmal in der Woche bei Klein’s in der Avenida Masaryk mit dieser wunderschönen Frau mittleren Alters aus Genua zum Konversationsunterricht und Cappuccinotrinken, die ich als Giovanna erinnere, aber ich bin sicher, sie hieß anders. Sie sieht wie Diane von Fürstenberg in ihren besten Jahren aus, ist bloß viel weniger kostspielig gekleidet. Sie ist in Mexiko gelandet, weil sie in Cancún irgendeinen Typen kennengelernt hat, und seitdem versucht sie hier ihren Lebensunterhalt zu verdienen, indem sie ausländischen Führungskräften Italienisch und jede andere Sprache beibringt, sie ist nämlich eine Polyglotte. Immer wenn wir während der Stunde mal eine Pause machen wollen, bitten wir sie, uns Geschichten von ihren anderen Studenten zu erzählen – sie ist nämlich auch eine begeisterte Geschichtenerzählerin und kann stundenlang ohne Pause reden und kommt dabei mit den wildesten Anekdoten um die Ecke. Meine Erinnerungen an jenes Jahr haben bereits zu verschwimmen begonnen, und ich kann mich nur noch an die Geschichte von der dänischen Managerin entsinnen, die Konversationsunterricht in Englisch nimmt und einen knarzenden, grauenhaften Akzent ausprägt, erzählt unsere Lehrerin, während sie mit ihren abgespreizten Fingern über unseren Cappuccinotassen herumwirbelt, als wären es lodernde Holzscheite und als versuche sie, sie in glühende Kohlen zu verwandeln. Pluralbildung und unregelmäßige Verben treiben die arme Dänin in den Wahnsinn, erklärt Diane – nennen wir die italienische Polyglotte so – mit einem Stirnrunzeln, das ihren frischen Gesichtszügen ein eher abgenutztes als besonders intellektuelles Aussehen verleiht. Jedes Mal also, wenn Diane sie darum bittet, ihre morgendliche Routine zu beschreiben, sagt die Dänin: «Well, firrst ting rright out of my bet, I torouffly wash my teets.»

Es ist das Jahr, in dem wir ausschließlich Italien im Kopf haben, weshalb wir jeden Donnerstagabend nach dem Italienischunterricht bei Mixup einfallen und uns durch die «Musik aus aller Welt»-Abteilung wühlen, auf der Suche nach CDs von italienischen Popsängern, ganz so, als wären wir britische Schulmädchen und die wahren Namen der Beatles Umberto Tozzi, Gianluca Grignani, Claudio Baglioni und Zucchero. Wir kaufen jeden italienischen Song, den wir finden, von Lucio Dallas’ Nummer-Eins-Hits bis hin zu Laura Pausinis neuesten Sachen – von ihr kaufen wir aber nur die Alben auf Italienisch und tun so, als wüssten wir von der himmelschreienden Tatsache nichts, dass ihre spanischen Songs genauso Mainstream sind wie die von Luis Miguel –, und verbringen an den Wochenenden bei Sash oder Tammy Stunden damit, schnulzige Texte auswendig zu lernen, an unserem Akzent zu feilen und von Mailand zu träumen. Es ist das Jahr, in dem wir uns alle Fellini-Filme aus der Unibibliothek ausleihen und so häufig Il Postino, La Vita è Bella und Cinema Paradiso anschauen, dass wir Szenen aus den Filmen nachspielen können, um vier Uhr morgens auf den Gehsteigen des Paseo de la Reforma, wenn wir nach dem Feiern aus dem Bulldog kommen, wo wir mit Wodka Tonics in der Hand auf dem Tisch getanzt haben, lippensynchron bei No Doubts «It’s my Life», Outkasts «Hey Ya!» oder Nirvanas Klassiker «Smells Like Teen Spirit» mitgesungen haben und dabei dachten, wie billig und stillos die Songs doch waren, wie unbedeutend sie klangen im Vergleich mit der subtilen, honigsüßen Grandezza von Fiordalisos «Non Voglio Mica La Luna».

Es ist das Jahr, in dem wir alle Praktika bei Museen irgendwo in der Stadt machen, weil wir davon träumen, nach dem College Künstler zu werden. Sash und Tammy kommen beim Centro de La Imagen unter und Jen beim Museo de Arte Moderne, aber ich lande den Volltreffer, lande beim Antiguo Colegio de San Ildefonso, helfe dabei, die erste Einzelausstellung von David Hockney in Mexiko zu kuratieren, was mehr als Wahnsinn ist und meine drei überwältigten Freunde vor Neid erblassen lässt. Ich gebe mächtig an mit meinem Job, obwohl ich während der zehn Stunden wöchentlich nichts weiter tue als Einladungen zur Eröffnung zu verschicken, kistenweise Broschüren zu ziegeldicken Stapeln zu arrangieren, Dokumente nach Übersee zu faxen und superschwere Lattenkisten ins Lager zu schleppen – mühsame und anstrengende Aufgaben, wie ich sie bisher noch nie hatte erledigen müssen, die mir in ihrer Neuartigkeit aber aufregend und wichtig erscheinen. Ich habe das Gefühl, als trüge ich Hockneys Nachwelt auf den Schultern, als hinge sein Erfolg in Mexiko allein von mir ab. Ich bekomme einen Eindruck davon, wie sich die eigentliche Stadt anfühlt, und ich denke, dass sie nicht so schlecht ist, wie sie äußerlich den Eindruck erweckt.

Es ist das Jahr, in dem ich neunzehn bin. Es ist das Jahr, in dem sich das Leben für uns verändern wird, aber davon wissen wir noch nichts.

Es ist das Jahr, in dem wir Leute kennenlernen, die nicht in denselben Vierteln wohnen wie wir, in Polanco, Lomas, Tecamachalco. Es ist das Jahr, in dem wir richtige Künstler kennenlernen, die Ateliers in gefährlichen Gegenden auf der anderen Seite der Stadt anmieten, und auch das Jahr, in dem wir zu Historikern, Anthropologen, Performancekünstlern und Verlegern Kontakte knüpfen, die von Gehaltsscheck zu Gehaltsscheck leben und keine Autos besitzen; faszinierende, glamouröse Menschen, die U-Bahn fahren und Taxen nehmen. Es ist eine neue und unerkundete Welt innerhalb derselben Stadt, in der wir geboren wurden und immer gelebt haben, und jedes Mal, wenn wir in sie eintauchen, haben wir das Gefühl, als überwänden wir einen unsichtbaren Zaun, als würden wir unerlaubterweise in einen verbotenen Bereich unserer selbst eindringen: chaotischer, wilder, sexyer.

Während wir uns unter die Ureinwohner dieser anderen Stadt mischen, erfahren wir, dass es auch das Jahr ist, in dem alle über Entführungen reden; die Panikwelle der späten Neunziger sei mit voller Wucht zurückgekehrt, verkünden sie. Alle erzählen einander die Geschichten, die sie gehört haben, blutrünstige Details darüber, was diesem oder jenem Freund widerfahren sei, als er zum letzten Mal ein Taxi genommen hatte. Auf einer Party in einem leerstehenden Gebäude hinter der Kathedrale von Mexico City erzählt der Co-Kurator für neuspanische Kunst am Museo de la Ciudad de México die noch ganz frische Geschichte einer engen Freundin: Es ist gegen neun Uhr abends, und die Frau, eine junge Fotografin, die gerade aus der Sierra Tarahumara zurückgekommen war, wo sie an einem Multimedia-Projekt gearbeitet hatte, das bei der Art Basel vorgestellt werden soll, hält ein Taxi an, einen kleinen grün-weißen Käfer, an der Ecke Álvaro Obregón und Frontera, und bittet den Fahrer, sie zur Barracuda Bar zu fahren, «die am España-Park», präzisiert sie. Ein Freund von ihr feiere dort seinen Geburtstag – tatsächlich just der Kurator, der die Geschichte erzählt –, erklärt sie dem Fahrer gutgelaunt. Der Typ fädelt sich resolut in den Verkehr ein und heuchelt Interesse an dem, was sie erzählt, hält dann aber nach nur einem Block an einer Ampel an, wo zwei fette Typen zusteigen und den wenigen Platz auf dem Rücksitz rechts und links von ihr ausfüllen.

«Meine Freundin hat noch gar nicht begriffen, was vor sich geht, als diese Arschlöcher plötzlich beginnen, sie zusammenzuschlagen», sagt der Kurator, «ihren Oberkörper und ihr Gesicht mit Fäusten traktieren, als würden sie ein Kissen glätten, so, wie man es macht, bevor man sich schlafen legt. Als Nächstes drehen sie mit ihr eine Runde, klappern Geldautomaten ab, zwingen sie, so viel Bargeld abzuheben wie möglich, drücken ihr dabei ein Messer unten an den Rücken, bis sie bei den drei Karten, die sie in ihrer Handtasche hat, das Tageslimit erreicht. Der Typ am Steuer meint, sie müssten jetzt bis Mitternacht warten, bevor sie weitermachen könnten, und so lange fahren sie meine Freundin durch Colonia Roma und Colonia Doctores, bloß zum Zeitvertreib, hören alte Ranchera-Musik, pfeifen bei den rostigen Weisen mit, die aus den Lautsprechern plärren», sagt der Kurator. «Dann sagt einer der anderen Typen irgendwas wie: ‹Ich bin übel am Verhungern, Jungs, ihr nicht?› Und so halten sie an einem Stand mit Tacos Sudados, um etwas zu essen. Der Hungrige nimmt von allen die Bestellung auf, außer von meiner Freundin», sagt der Kurator, «und steigt dann aus, um das Essen zu holen, während die anderen beiden sitzen bleiben, sie bewachen und aufpassen, dass sie nicht abhaut. Der Hungrige kommt zurück, in der einen Hand einen Haufen Tacos, verpackt in braunem Papier, von der anderen baumeln drei Flaschen Coca-Cola», sagt der Kurator, und ich kann mir die Szene gut vorstellen, das Geräusch, wie die Limoflaschen auf entnervende Weise gegeneinanderklirren. «Der Fahrer ordnet sich wieder in das Verkehrschaos ein, und die drei Arschlöcher essen zu Abend, während sie durch die Straßen gondeln», fährt der Kurator fort, «diese drei Schweine und meine Freundin in diesem kleinen Käfer-Taxi zusammengepfercht, das nach durchgeweichten Tacos und Schweineschweiß stinkt. Sie essen zu Ende, aber noch ist es nicht Mitternacht, und ihnen wird langsam langweilig. Ein paar Minuten später meint also einer: ‹Hey, Jungs, es gab ja gar keinen Nachtisch! Wie wär’s, wenn wir stattdessen alle die kleine Schlampe hier ficken?› Die drei gucken sie sich an, so als wollten sie prüfen, ob sich die Mühe überhaupt lohnt. ‹Ach, nee, so heiß ist die ja nun nicht›, meint der Fahrer, aber sie haben bis Mitternacht nichts anderes zu tun, weshalb sie sich am Ende doch alle dafür entscheiden», sagt der Kurator mit brüchiger Stimme. Er muss eine Pause machen, er sieht erschüttert aus, so als sei er nicht in der Lage, die Geschichte weiterzuerzählen, und alle um ihn herum schauen ihn schweigend mit großen Augen an und denken, das muss doch ein Witz sein, oder?, und ich habe ein komisches Gefühl, weil die Geschichte dermaßen fürchterlich ist, dass sie einfach nicht stimmen kann, aber ich begreife, dass so was wohl Bestandteil des realen Lebens in der Stadt ist, und das gibt mir das Gefühl, erwachsen zu sein und wild und unabhängig. Ich schaue zu Jen und Tammy und Sash hinüber, die ebenfalls zuhören, und erkenne die widersprüchlichen Reaktionen in ihren Augen: Faszination, Entsetzen und Ungläubigkeit.

«Sie fahren weiter, dem Augenschein nach hinein nach Colonia Portales, und parken dort irgendwo in einer unbeleuchteten Straße», fährt der Kurator schließlich fort, «und wechseln sich ab und nehmen sie als Nachtisch. Irgendwann ist dann Mitternacht, und sie setzen die Pilgerfahrt zu den Geldautomaten fort, aber die Kredit- und Bankkarten meiner Freundin sind allesamt ausgeschöpft, wie gleich der erste Versuch zeigt, und Wut überkommt sie. ‹Du bist scheiße noch mal pleite, du Hure?›, brüllt sie der Fahrer an.» Der Kurator sagt, seine Freundin antworte nicht, weil sie zu dem Zeitpunkt verstanden habe, dass sich durch Weinen oder Betteln nichts verändern werde. Sie möchte gern glauben, es gebe da nichts mehr, was die ihr nehmen könnten. «Sie fahren irgendwo in der Nähe der Metrostation Eje Central rechts ran, und sie scheint damit richtigzuliegen, denn sie lassen die Tür des Taxis aufschwingen und werfen sie auf den Gehsteig. Sie liegt bereits am Boden, als einer von ihnen aus dem Taxi steigt, seinen Reißverschluss öffnet und auf sie pisst. Sie kann sich nicht daran erinnern, in dem Moment irgendetwas empfunden zu haben», sagt der Kurator – alle um ihn herum, mich eingeschlossen, sehen ihn jetzt an und haben Tränen in den Augen –, «sie hört bloß, wie sich die anderen Arschlöcher kaputtlachen, im Taxi johlen und ihn anfeuern. Als der Typ fertig ist, geht er neben ihr in die Hocke und flüstert ihr ins Ohr: ‹Deine Brieftasche behalten wir mal, Fotze, falls wir also demnächst mal Lust haben, dich zu besuchen, wissen wir, wo du wohnst.› Er steigt wieder ins Taxi, und sie beobachtet aus dem Augenwinkel, wie der Käfer immer kleiner wird. Und nun kommt das wohl Schlimmste an der Sache», sagt der Kurator. «Als sie sie so in der Nacht verschwinden sieht, überkommt sie ein Entzücken, wie sie es noch nie erlebt hat.»

Es ist das Jahr, in dem uns auffällt, dass wir noch nie U-Bahn oder Taxi gefahren sind. Zumindest nicht in Mexiko. In Städten wie Paris oder New York schon, auf Ferienreisen. Ich sei schon in London, Frankfurt und San Francisco Taxi gefahren, erzähle ich Jen, Tammy und Sash, während wir Jovanottis CD Il Quinto Mondo anhören, die auf Sashs Bose-Anlage läuft. Tammy ergänzt, sie sei vorvorletzten Sommer in Tokio mit ihren Eltern Taxi und U-Bahn gefahren und die Taxen dort seien die allerbesten. Jen war nach ihrem Highschool-Abschluss ebenfalls in Tokio und pflichtet ihr bei. «Ich habe auch beides gemacht. Die Tokioter U-Bahn ist total sauber», betont sie, «und die Taxifahrer tragen Handschuhe; sie haben mich an die Hotelpagen im Plaza erinnert. Total schick!» Sash unterbricht und bemerkt, dass es in einigen U-Bahn-Stationen in Paris nach Pisse und Schweiß riecht, und wir nicken alle und rufen «Ja-a!», mit einem Ausdruck, der zugleich Genau! und Igitt! meint. Sie fügt hinzu, sie habe letzten Sommer in Barcelona eine ähnliche Erfahrung gemacht. Wir schauen einander an und gestehen ein, dass wir uns fragen, ob die U-Bahn in Mailand ebenfalls dreckig sein wird, und ein Teil meines Gehirns versucht zu verstehen, warum U-Bahnen in derart schönen Städten stinken müssen, aber dann sagt Jen: «Ich will gar nicht daran denken, wie die U-Bahn hier stinkt!», und wir alle johlen los: «Bääääh!», und lachen uns total kaputt.

Es ist Semesterende, und wir haben das Gefühl, der Juni komme in Riesenschritten auf uns zu. Wir werden ganz nervös bei dem Gedanken, noch nicht bereit zu sein für Italien. Der Sommer ist in Gefahr, aber Diane meint, es bestehe keinerlei Anlass zur Sorge, in den vergangenen Wochen hätten wir derart gute Fortschritte gemacht, wir würden uns super schlagen (wenn man bereits Spanisch und Französisch spricht, ist Italienisch ein Kinderspiel, sind wir uns alle einig an dem Abend, bevor Diane eintrifft, aber das sagen wir ihr natürlich nicht, weil wir sie nicht kränken wollen). Wir sprechen gerade über das Larousse-Buch über coniugazione, das Diane uns zu kaufen empfohlen hat, als Tammy sie fragt, ob sie in Mexico City je U-Bahn gefahren sei. Diane guckt sie ungläubig an. Dann sagt sie: «Ma che domanda è questa?», und ich erkläre ihr, wir hätten mitgekriegt, dass alle von Entführungen sprechen, und würden uns fragen, ob sie nun Angst habe, in dieser Stadt zu leben. Diane hält einen Moment lang inne, als denke sie ernsthaft über Tammys Frage nach, und antwortet dann, sie wisse nicht, ob sie Angst habe oder nicht, aber sie könne jetzt nirgendwo anders leben, weil Mexiko der Ort sei, wo sie die Liebe ihres Lebens gefunden habe.

Ein paar Wochen vergehen, und es ist eine der letzten Italienischstunden, bevor der Sommer anfängt. Es ist Ende Mai, und bald werden täglich Gewitter die Stadt heimsuchen. In der kommenden Woche werden wir uns zu einem Abschlussessen im La Cosa Nostra treffen, und Diane meint, sie werde uns alle vermissen, habe aber keinerlei Zweifel, dass wir den besten Italien-Sommer überhaupt haben werden. Die Stunde geht zu Ende, als sie uns fragt, ob einer von uns ihr eventuell einen Riesengefallen tun könne. «Es ist mir ein bisschen peinlich, danach zu fragen, aber ich glaube, ihr werdet Verständnis dafür haben», sagt sie. Sie wird ganz weich und zerbrechlich, die Züge ihres bemerkenswerten Gesichts zerknittern wie die eines Welpen, der Verzeihung erbittet. «Du kannst uns um alles bitten, Diane!», versichern wir ihr sowohl auf Italienisch wie auf Spanisch, vor Vorfreude jubelnd. Ich frage mich, ob das wohl heißt, dass wir zu guter Letzt doch noch etwas über Dianes Privatleben und den mysteriösen Liebhaber erfahren werden, für den sie ihrem Leben in Italien den Rücken gekehrt hat. Ich wundere mich, warum sie darauf beharrt, seine Identität vor uns geheim zu halten, und frage mich manchmal sogar, ob es ihn überhaupt gibt. Warum sollte sie sich, wo sie doch unter so vielen Metropolen wählen könnte, für Mexico City als Lebensmittelpunkt entscheiden? Sie lebte ausgerechnet in Mailand, als sie diesen Typen kennenlernte! Diane seufzt erleichtert und erzählt uns, ihre Mama lebe in Genua – tatsächlich nannte sie sie madre, aber das klang so spanisch, so gewöhnlich, dass ich mir lieber einrede, sie habe stattdessen mamma gesagt –, und sie habe sie, seit sie vor drei Jahren nach Mexiko gezogen sei, nicht mehr gesehen, und so gerne sie sie auch besuchen würde, glaube sie nicht, dass das in naher Zukunft möglich sein werde. «Von Lezione di conversazione wird keiner reich», sagt sie, so als gestehe sie sich zum ersten Mal ein, dass ihr Leben doch nicht so glamourös ist, wie es den Anschein hat.

Dianes mamma hat vierzig Jahre lang als Vorstandsassistentin in der Genoveser Stadtverwaltung gearbeitet und ist nun im Ruhestand; sie lebt allein in einer winzigen Wohnung in der Via della Maddalena, wo Dianes Familie schon immer gelebt hat, im historischen Stadtkern, unweit der Landungsbrücken. Dianes mamma ist Witwe, der Vater der Polyglotten starb vor zehn Jahren, und jetzt haben sie nur noch sich. «Ich bin auch ein Einzelkind!», offenbart Jen, und Diane gibt sich Mühe, Jens Kommentar mit Enthusiasmus aufzunehmen, aber ich merke, dass sie lieber mit den Einzelheiten ihrer eigenen Geschichte fortfahren möchte. Dianes mamma bekommt eine monatliche Rente von der italienischen Regierung, aber in letzter Zeit habe sie kämpfen müssen, damit zurechtzukommen. Der Euro habe die Lebenshaltungskosten explodieren lassen und sie könne zusätzliche Unterstützung gut gebrauchen, aber MoneyGram und FedEx seien so teuer und daher für Diane keine wirkliche Option. Da nun aber ihre Lieblingsstudenten nach Italien reisten, frage sich Diane, ob es nicht toll wäre, sie würde für ihre mamma einen Koffer packen mit neuer Kleidung und Schuhen und sogar mit ein paar Gesichtscremes und freiverkäuflichen Medikamenten, zusammen mit etwas Bargeld? Und ob einer von uns, was fantastisch wäre, das Ganze bei ihr in Genua abliefern könne?

«Ich wäre euch ewig dankbar», sagt sie, mit so leiser Stimme, dass die Worte nur mehr als ein Wispern in der Abendluft zu hören sind. «Wir könnten alle zusammen deine Mom besuchen!», johlt Tammy gleich los. «Es wäre echt toll, sie kennenzulernen!», fügt Jen hinzu. «Wir könnten sie zum Essen einladen und conversazione mit ihr üben!», schlägt Sash vor, und die Idee erscheint uns allen als Die authentischste Italien-Erfahrung überhaupt. Ich biete an, den Koffer zu transportieren, und wir beschließen, die Details unseres Ausflugs nach Genua in der kommenden Woche bei einem Glas Chianti zu klären. «Molto grazie, i miei amori!», ruft Diane aus, ist nun wieder ganz die Alte, wunderbar wie eh und je. An diesem Abend lässt sie nicht zu, dass wir für die Cappuccinos bezahlen. Ich freue mich, Dianes mamma kennenzulernen und in ihre Vergangenheit einzutauchen, bin gleichzeitig aber auch darüber schockiert, dass Diane gar nicht über den finanziellen Background verfügt, den ich aufgrund ihres entschlossenen Gesichtsausdrucks, ihrer exquisiten Körperform und der europäischen Selbstsicherheit, die sie im Beisein von Mexikanern ausstrahlt, angenommen hatte.

Am Abend lassen wir Mixup links liegen und gehen direkt zu Tammy, wo wir voller Neugier und Faszination Dianes Bitte diskutieren und uns dabei La Traviata anhören. Nie war Italien näher, und der Sommer unseres Lebens hat bereits begonnen. Ich komme an dem Abend später als gewöhnlich nach Hause, kann es kaum erwarten, meinen Eltern von Dianes mamma zu erzählen, aber sie sind nicht da (Nicolasa, meine jüngere Schwester, ebenso wenig; sie ist mit ihrer Klasse auf Abschlussfahrt in Costa Rica).

Justina, unser Dienstmädchen, die sich seit unserer Geburt um uns kümmert, wartet in der Küche auf mich. Der kleine Fernseher, auf dem sie beim Kochen gerne Seifenopern schaut, ist ausgeschaltet, was bei mir sofort alle Alarmglocken läuten lässt. Justina ist über fünfundvierzig, aber ihr rundes, fröhliches Gesicht ist so mädchenhaft wie immer. Heute Abend sieht sie erschöpft aus, als sei sie zehn Jahre gealtert, seit ich sie am Morgen zuletzt gesehen habe. Ihre Augen sind geschwollen, röter als sonst.

«Alles in Ordnung?», frage ich, küsse sie auf beide Wangen – meine tollen Freunde und ich haben geübt, wie Italiener zu küssen, und ich übe auch mit Justina –, was bei ihr nur ein müdes Lächeln hervorruft, aber statt mir zu antworten, fragt sie, ob ich bereits gegessen hätte. Das hätte ich, sage ich, aber sie insistiert.

«Fercita, bist du sicher, dass ich dir nicht ein Sandwich oder ein paar Quesadillas machen soll?», fragt sie flehentlich, so als würde ich ihr das Leben retten, wenn ich Ja sagte.

Ich sei sicher, sage ich und dringe weiter in sie, denn irgendetwas ist ganz offenkundig im Busch. Justina überredet mich, ins Wohnzimmer zu gehen. Sie sagt, wir müssten uns unterhalten. Als ich auf dem Sofa sitze, sagt Justina, Mom und Dad seien nicht zu Hause, weil sie bei Grandpa seien. Er habe gestern das Büro verlassen, um zum Mittagessen zu gehen, und sei nicht wiedergekommen. Nach Hause sei er auch nicht gekommen. Habe nicht angerufen. Sie hätten versucht, ihn auf dem Handy zu erreichen, aber er gehe nicht ran. Mom und Dad und meine Onkel und Tanten seien bei ihm zu Hause, warteten auf Nachricht. Ich bemühe mich zu verstehen, warum das alles so eine Riesensache sein soll. Grandpa ist doch sicher irgendwo und amüsiert sich, hängt mit seinen Freunden ab, feiert irgendwo ordentlich – da wird er ja wohl kaum seine Kinder anrufen, um ihnen das zu erzählen, oder? Es gibt keinen Grund dafür, dass Justina und alle anderen derart ausrasten.

Und dann trifft mich die Erkenntnis wie ein Schlag.