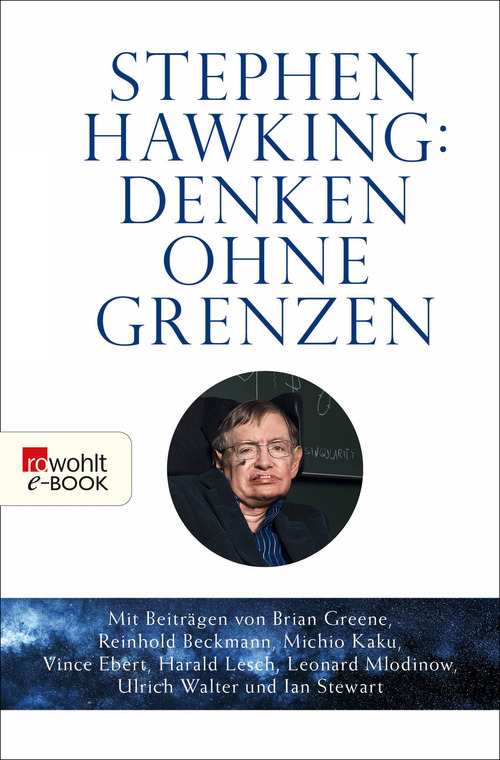

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Oktober 2018

Copyright © 2018 by Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages

Redaktionelle Mitarbeit Hajo Frölich

Umschlaggestaltung zero-media.net, München

Umschlagabbildungen: Foto des Autors Mackenzie Stroh/Contour by Getty Images, Universum-Motiv der «Banderole» Haitong Yu/Getty Images

Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.

Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen

ISBN Printausgabe 978-3-499-63453-6 (1. Auflage 2018)

ISBN E-Book 978-3-644-40677-3

www.rowohlt.de

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die gedruckte Ausgabe dieses Buches.

ISBN 978-3-644-40677-3

Am Anfang der Kurzen Geschichte der Zeit steht eine Anekdote, die mich sehr beschäftigt hat. Das heißt, Stephen Hawking präsentiert eine Anekdote, aber in Wahrheit ist es ein Schöpfungsmythos: Ein namhafter Wissenschaftler, «man sagt, es sei Bertrand Russell gewesen», hält einen öffentlichen Vortrag über das Sonnensystem und die Milchstraße, und am Ende meldet sich eine alte Dame zu Wort und setzt unserem modernen astronomischen Weltbild eine eigene Theorie entgegen: «In Wirklichkeit ist die Welt eine flache Scheibe, die von einer Riesenschildkröte auf dem Rücken getragen wird.» Ein wenig spöttisch fragt der Wissenschaftler nach, worauf denn dann die Schildkröte stehe. «Sehr schlau, junger Mann», antwortet die Frau und erklärt: auf immer weiteren Schildkröten, bis ganz hinunter.

Ein vieldeutiges Bild, und es reißt in wenigen Sätzen an, was Hawking im Kern immer wieder wichtig war. Woher kommt das Universum? Was ist unser Platz darin? Gibt es einen Anfang? Und also ein Ende? Worauf beruht eigentlich unser Denken und Wissen (zum Beispiel einem Schildkrötenturm gleich auf der Arbeit von zahllosen Generationen von Denkern und Forschern), und wird die Wissenschaft jemals eine einheitliche Theorie dafür haben, welche Kräfte unsere Welt im ganz Großen und im ganz Kleinen bewegen? Sodass den Schöpfungsmythen eine vollständige wissenschaftliche Erklärung an die Seite gestellt wird, die ohne Mythen auskommt und ohne Gott? Oder ist das selbst ein Mythos? Zeit seines Forscherlebens hat Hawking immer aufs Neue nach Antworten auf Fragen gesucht, die Menschen zu allen Zeiten umgetrieben haben auf der Suche nach Sinn. Warum glauben wir, es besser zu wissen?, fragt er am Ende der Anekdote. Und da er natürlich weiß, dass Astronauten von Jurij Gagarin bis Ulrich Walter dort oben keine Schildkröten gesehen haben, meint er wohl: Wie weit weg sind wir von solchen Mythen schon? Das Besondere an Stephen Hawking war, dass er sich und sein Denken stets hinterfragt hat, von Anfang an.

Andererseits war er ein Meister der Selbstironie, eine weitere faszinierende Facette seines Wesens. Oder er wollte vielleicht mit seiner Anekdote auch nur den großen Vorgänger aus Cambridge ehren? Sie ist hernach oft zitiert worden, allerdings habe ich nie eine Quelle dazu gesehen. Vielleicht – und wie schön wäre das denn! – hat er sie in dieser Form ja einfach gut erfunden. Oder eine mündliche Überlieferung recht frei gestaltet. Sicher wird irgendwann neben dem großen Physiker und Kosmologen auch der Schriftsteller Hawking zum Gegenstand von Forschungsinteresse werden.

Der Schildkrötenmythos übrigens kommt in mehreren Kulturen vor, am bekanntesten ist die indische Variante, in der die Welt auf einem Elefanten ruht, der wiederum auf einer riesigen Schildkröte steht (die Schildkröte gehört im Hinduismus zu den zehn Verkörperungen Vishnus). Und Bertrand Russell nimmt darauf immerhin mindestens einmal Bezug. Er erwähnt ihn in seiner Schrift «Warum ich kein Christ bin» (1927), um zu erklären, dass die Idee, alles müsse einen Anfang haben, womöglich in Gott, einzig der Armut unserer Vorstellungskraft entspringe. Hawking sah es auch so, wenngleich er bekanntlich diese Pointe am Schluss seines bekanntesten Buches gestrichen hat.

Jeder von uns erinnert sich vermutlich an Ereignisse, die unseren Horizont erweitert, vielleicht sogar unser Denken und Fühlen, unsere Sicht auf die Welt verändert haben, eine Art mythische Kraft auf uns ausübten. Ein Bild, ein Foto, ein Film, eine Skulptur, ein Musikstück, ein Buch. Mein Buch war 1988 Eine kurze Geschichte der Zeit. Es war der Sachbuch-Bestseller schlechthin, und es war nicht schwer, darauf aufmerksam zu werden. Urknall, Zeitpfeil, Universum, das war eine andere Welt als die, in der ich damals lebte. Es sollte in dem Buch mindestens ein Kapitel geben, das wir Normalsterblichen nicht verstehen, das reizte mich noch mehr. Nun, ich arbeitete damals als Zeitungsredakteur am Niederrhein, sehr weit weg vom Urknall, und habe es ebenfalls nicht verstanden. Heute weiß ich, dass das im Prinzip auch für den ganzen Rest gilt. Zumal was die mathematisch-physikalischen Formeln anbelangt, auf deren Fundament die Physiker ihre Bildersprache aufbauen, damit unsere Horizonterweiterung sich auch ohne die Mathematik ereignen kann. Jedenfalls gehört die Kurze Geschichte der Zeit zu den Büchern, die auch meine Welt verändert haben. Damals hätte ich mir nicht träumen lassen, wie nah ich ihrem Autor einmal kommen und dass ich später die deutschen Ausgaben seiner Bücher als Lektor betreuen würde.

Die Geburtshelfer der deutschen Ausgabe aber, die im selben Jahr mit der englischen erschien, waren der Lektor Jens Petersen und der Übersetzer Hainer Kober. Als Wissenschaftslektor stand ihnen damals Dr. Bernd Schmidt zur Seite, später war es Marcus Pössel, und heute erfüllt Bernd Schuh diese Rolle. Jens Petersen war durch einen Bericht im Spiegel schon einige Zeit vor dem berühmten Buch auf Hawking aufmerksam geworden und begann, sich für den Forscher und sein Thema zu interessieren. Auf der nächsten Buchmesse kaufte er die erste Biographie über Hawking ein: John Boslough, Jenseits des Ereignishorizonts. Stephen Hawking’s Universum. Es erschien 1985, drei Jahre vor der Kurzen Geschichte der Zeit, bei Rowohlt und enthält jenen Satz Hawkings, der seitdem immer wieder zitiert wird: «Mein Ziel ist einfach. Es ist das vollständige Verstehen des Universums – warum es so ist, wie es ist, und warum es überhaupt existiert.» Es folgte, kurz vor dem Bestseller, ein Bändchen mit drei Aufsätzen: Über das Universum.

In der Fachwelt war Hawking längst eine Legende, in der Öffentlichkeit aber noch nicht ganz so bekannt. Deshalb war es durchaus nicht selbstverständlich, dass das Buch, auf der Basis von drei Kapiteln in Lizenz genommen, derart reüssieren würde. «Und das Thema war vollkommenes Neuland» (Petersen). Alle mussten sich einarbeiten, auch der Übersetzer Hainer Kober, heute der wohl bekannteste und im Übrigen preisgekrönte Übersetzer des Genres. Terminologische Fragen waren zu klären, nachdem das Manuskript im Verlag war. Es kam im späten Jahr 1987 mitten in der Nacht in der Reinbeker Villa des Verlags an – per Fax.

Der Lektor zog sich im Frühjahr 1988 mit der Übersetzung in das Haus des befreundeten Autors Hubert Mania zurück, ein früher Hawking-Fan, der später die Rowohlt-Bildmonographie über ihn verfasste. Ein Häuschen im Garten im idyllischen, aber wetterwendischen Hemkenrode im Braunschweiger Land. Die Arbeit war fast getan, als eine heftige Windböe durch das offene Fenster des Gästezimmers im Obergeschoss fegte und gut die Hälfte des Manuskripts mit sich nahm. Nun hingen die Blätter in der ansonsten noch recht kahlen Esche vor dem Fenster, wie sich Hubert Mania bis heute lebhaft erinnert. Er griff sich eine Leiter, «und so ernteten wir neueste astronomische Erkenntnisse und bizarre quantentheoretische Vorhersagen vom Baum». Seine Esche sei damit für kurze Zeit zum «Baum der Erkenntnis» geworden. Acht Seiten fehlten am Ende, Hainer Kober musste sie noch einmal neu liefern – per Post.

Jens Petersen hat Stephen Hawking zweimal getroffen, ich traf ihn einmal. Mein Vorgänger sah ihn zum ersten Mal 1999 auf der Konferenz «Strings 99» in Potsdam (auf die auch Ulrich Walter anspielt); sie fand am alten Einstein-Institut statt, dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik, und versammelte fünf Tage lang 400 weltweit führende String-Theoretiker, darunter auch Edward Witten. Hawkings Beitrag zur gemeinsamen Suche nach der «Weltformel» lautete: The Universe in a Nutshell. So, Das Universum in der Nussschale, hieß auch zwei Jahre später sein zweites populäres Buch. Es erschien als einziges großes Hawking-Buch im Verlag Hoffmann&Campe, wohin Petersen inzwischen gewechselt war. Jeder für sich trafen wir ihn dann 2005 auf der Frankfurter Buchmesse. Es war sein zweiter und letzter großer Auftritt in Deutschland.

Meine Geschichte geht so: Hawking kam Mitte Oktober 2005 nach Berlin und Frankfurt, um sein neuestes, gemeinsam mit Leonard Mlodinow verfasstes Buch Die kürzeste Geschichte der Zeit vorzustellen. Die deutsche Ausgabe – wir strengten uns an, das stets zu erreichen – erschien zeitgleich mit der englischen, sodass ein großer Auftritt auf der Frankfurter Buchmesse geplant wurde. Stephen Hawking und seine achtköpfige Entourage aus Pflegern und wissenschaftlichen Assistenten, angeführt von seiner Ehefrau Elaine, seiner persönlichen Assistentin Judith Croasdell und seinem wissenschaftlichen Assistenten David Pond, absolvierten eine siebentägige Reise; auf dem Programm standen Meetings und Dinners, ein Besuch in der Komischen Oper («Madame Butterfly»), am Sonntag sein zweiter Talkshow-Auftritt überhaupt bei Reinhold Beckmann, am Montag ein Vortrag an der Freien Universität Berlin im Rahmen der «Einstein Lectures» («The Origin of the Universe») in Dahlem, am Dienstag die Reise nach Frankfurt sowie ein Empfang für seine sämtlichen internationalen Verlage, zu der seine Agentur Writers House einlud, und am Mittwoch der Besuch der Buchmesse.

Ich reiste nach Berlin-Adlershof, die deutsche Ausgabe der Kürzesten Geschichte im Gepäck. Und fand mich irgendwann nach einigem Suchen und Reden in einem Seitenraum des Filmstudios wieder, in dem das Gespräch mit Beckmann aufgezeichnet werden sollte. Ein malerisches Tableau: vor mir Professor Hawking in seinem legendären Rollstuhl, dahinter im Halbkreis Elaine Hawking und seine weitere Begleitung. Ich spulte meine im Zug nach Berlin sorgfältig erwogenen Begrüßungssätze ab, in denen es im Wesentlichen darum ging, dass ich begeistert sei, ihn zu treffen, und dass ich der deutsche Lektor seines jüngsten Buches sei, welches ich im Übrigen dabeihätte. Ich winkte mit dem Buch und hatte das Gefühl, er sah mich freundlich an. Aus unergründlichen und unendlich klugen Augen. Womöglich hatte der Mythos mich längst erwischt, allerdings berichten viele, auch in diesem Buch, von ähnlichen Eindrücken bei ihren Begegnungen. Stephen Hawking hatte eine großartige Aura. Niemand machte allerdings Anstalten, mir das Buch abzunehmen, also tat ich ein paar Schritte auf ihn und den Halbkreis zu und drückte es, ich glaube, Judith Croasdell in die Hand. Und sie legte es dem Autor auf den Schoß. So ein schönes Bild, und weit und breit kein Fotograf … Zwanzig Minuten später war mein erster Kontakt vorbei. Auch wenn er kurz und voller Pausen war, die beeindruckendste Begegnung meines Lebens.

Am Dienstagnachmittag wartete ich auf seine Ankunft im Frankfurter Hauptbahnhof. Der Intercity war pünktlich, lief dann allerdings verspätet wieder aus: wegen Hawking. Erst als die meisten Passagiere schon in die Halle entschwunden waren, öffnete sich die breite Tür zu einem Gepäckabteil; mit einem Hubstapler der Bahn wurde der Rollstuhl mit Stephen Hawking auf den Bahnsteig herabgelassen. Seine Leute standen gleichsam schützend um das Gefährt herum. Nur wenige wurden aufmerksam; das sollte sich am nächsten Tag auf der Messe ändern.

Ich begleitete das Ehepaar Hawking und seine Entourage ins Hotel und mutierte dort unversehens zu einem ihrer Tourmanager. Zimmer fehlten. Fahrer mussten kontaktiert und instruiert werden, Zugänge gecheckt (bei der Gelegenheit lernte ich, dass der Rollstuhl 75 Zentimeter breit war), der Besuch am Rowohlt-Stand vorbereitet werden. Kein Besuch eigentlich, sondern ein Event, an das Uwe Naumann in diesem Buch erinnert. Die Rowohlt-Leute im Hintergrund taten ihr Bestes, und wir bekamen einen kleinen Eindruck davon, was es für Judith Croasdell und ihre Cambridger Helfer bedeuten musste, solche Touren vorzubereiten.

Dieses Buch erscheint 30 Jahre nach der Veröffentlichung von Eine kurze Geschichte der Zeit und im Jahr von Hawkings Tod. Und ein Teil seiner Auflage erscheint mit dem Weltbestseller zusammen in einem Schuber. Deshalb verweilt diese Einleitung ein wenig auf diesem Buch, das zum größten Sachbuch-Bestseller des 20. Jahrhunderts wurde. In den Texten, die es hier versammelt, geht es indessen darum, die ganze Geschichte zu betrachten. Es ist dazu gedacht, Stephen Hawkings Bedeutung zu würdigen, sein Leben, sein Werk und seine Persönlichkeit. Wie es war, mit ihm zu arbeiten, von ihm zu lernen, mit ihm zu diskutieren, mit ihm unterwegs zu sein. Es beschreibt, oft aus großer Nähe, seine wissenschaftliche Arbeit und ihre Bedeutung und seinen kaum zu unterschätzenden Einfluss auf die theoretische Physik neben und nach ihm.

Nicht zuletzt zeigt es, wie Stephen Hawking seine Theorien immer wieder überprüft und verändert hat. Und die Autoren der folgenden Beiträge stellen zugleich seine enorme öffentliche Wirkung heraus. Es hat ihn ja nicht nur interessiert, woher die Menschheit kommt, sondern auch, und zwar mit großer Besorgnis, wohin sie geht. Daran erinnern zum Beispiel Christoph Krachten und Reinhold Beckmann, in dessen Talkshow Hawking 2005 sehr nachhaltig auf die Gefahr einer Klimakatastrophe hinwies. Hubert Mania gibt zu Beginn einen kurzen Gesamtüberblick über Leben und Werk. Große Physiker beschreiben seine Entwicklung und Wirkung, darunter Roger Penrose und James Hartle, die vielleicht wichtigsten Kollegen Hawkings, der nie das einsame Genie im Rollstuhl war, sondern immer im Verbund arbeitete. Hartle hat einen sehr persönlichen Nachruf auf der Wissenschaftsplattform ArXiv veröffentlicht, den er für dieses Buch bearbeitet hat. Ein bewegender Nachruf stammt auch von seinem bekannten deutschen Kollegen Harald Lesch. Leonard Mlodinow, der mit Hawking zwei Bücher geschrieben hat, Die kürzeste Geschichte der Zeit und Der große Entwurf, beschreibt lebhaft, wie die beiden Koautoren sich über beharrliches Miteinander-Kommunizieren immer näher kamen. Marika Taylor, Sabine Hossenfelder und Martin Bojowald, der eine andere Kosmologie vertritt als Stephen Hawking, würdigen nicht nur seine Arbeit, sondern erklären, wie und warum er ihre Lebens- und Forschungswege beeinflusst hat. Ulrich Walter, der Einzige in diesem Buch, der Hawkings großen Traum, einmal ins Weltall zu fliegen, tatsächlich erlebt hat, beschäftigt sich mit dem Begriff «Weltformel». Michio Kaku und Ian Stewart erzählen von ihren Begegnungen mit ihm und verdeutlichen, warum er so überaus einflussreich werden konnte. Vince Ebert würdigt die Kraft des Humors, die Hawking eigen war. Brian Greene schildert seine besondere Fähigkeit, selbst im größten Trubel in sich zu ruhen. Und seine langjährige Assistentin Judith Croasdell nimmt uns mit in Hawkings direkte Lebens- und Arbeitswelt. Ihre eindrucksvollen persönlichen Erinnerungen werden hier zum ersten Mal publiziert.

Es ist interessant, wie manche Erfahrungen sich gleichen und denselben starken Eindruck hinterlassen haben. Die Diskrepanz zwischen dem gefesselten Körper und dem ausgreifenden Geist. Der Sprachcomputer und sein amerikanischer Akzent. Die Beharrlichkeit, mit der Stephen Hawking seine Positionen erarbeitet und verteidigt hat. Der «Popstar», die Auftritte bei Star Trek und den Simpsons, der engagierte Weltbürger.

Ich habe keinen Anlass gesehen, einzelne Autorinnen und Autoren darum zu bitten, solche wiederkehrenden Schilderungen auszulassen. Ich betrachte sie im Gegenteil als Gewinn. Sie beglaubigen die Wirklichkeit von Stephen Hawkings Welt und tragen seinen Mythos weiter. Und seine Beschäftigung mit dem Kosmos wird weiter reiche Früchte tragen am Baum der wissenschaftlichen Erkenntnis.

Frank Strickstrock

Frank Strickstrock, geboren 1957, studierte in Aachen Germanistik und Sozialwissenschaften, war von 1985 bis 1990 Redakteur der Westdeutschen Zeitung in Düsseldorf und am Niederrhein und arbeitet seitdem beim Rowohlt Verlag, zunächst als Lektor und Herausgeber der politischen Taschenbuchreihe rororo aktuell und seit 2000 im Allgemeinen Sachbuch mit den Schwerpunkten Politik und Naturwissenschaften. Seither betreut er auch die deutschen Ausgaben der Bücher von Stephen Hawking und stellte zudem zwei Lesebücher mit Texten von Hawking zusammen. Er lebt in Hamburg.

Mit Stephen Hawking ist einer der berühmtesten Wissenschaftler aller Zeiten gestorben. Einer, der sich Gedanken gemacht hat über die Grenzen der erkennbaren Wirklichkeit. Und der am eigenen Leib erfahren hat, was die Grenzen der existenziellen Wirklichkeit für einen Menschen darstellen. Mein Gott, was für ein Schicksal.

Stephen Hawking war Kosmologe, und damit gehörte er zu einer Gruppe von Menschen, die sich mit dem Ganzen beschäftigen. Kosmologie: Das ist die Wissenschaft vom ganzen Universum, von allem, was darin ist. Und er war ein besonderer Mensch, weil ihn das Schicksal durch seine katastrophale Krankheit früh auf seine Denkfähigkeit konzentriert hat. Was blieb ihm anderes, als mit seinem Geist seine eigene Materie zu überwinden. Als er die Diagnose bekam, hieß es: «Sie haben nur noch wenige Jahre zu leben.» Dass dieser Mann 76 Jahre alt geworden ist, ist eine medizinische Sensation und zeigt zugleich, wozu der Geist offenbar fähig ist.

Stephen Hawking hat wissenschaftliche Publikationen veröffentlicht, die sich damit beschäftigen, welche Arten von Universen es eigentlich geben kann. Beginnen sie alle irgendwie und fallen dann wieder in sich zusammen, weil die Gravitation die dominante Kraft ist? Gibt es auch welche, die mit unglaublicher Wucht auseinanderfliegen und überhaupt keine Strukturen bilden können? Und was zeichnet eigentlich dieses eine Universum aus, in dem wir sind, in dem sich Strukturen haben bilden können – in dem also die Expansion nicht gleich wieder alles ausgelöscht hat und in dem das Universum eben auch nicht wieder in sich zusammengefallen ist? Was zeichnet dieses eine Universum aus, was macht es so stabil, und wie konnte es dazu kommen?

Eine seiner interessantesten Arbeiten hat gezeigt, dass das Universum von Anfang an mit einer unglaublichen Präzision gestartet sein muss. Seine Rechnung ergab, dass alle Bedingungen bis zur 59. Stelle hinter dem Komma genau erfüllt sein müssen, um zu erklären, warum unser Universum eben heutzutage immer noch da ist, also nicht in sich zusammengefallen und nicht auseinandergeflogen ist. Stephen Hawking hat dazu beigetragen, die Kosmologie zur sogenannten inflationären Kosmologie weiterzuentwickeln. Sie zeigt, dass das Universum in seiner Frühphase eine unglaubliche Expansion erlebt haben und um fünfzig Größenordnungen praktisch in Nullzeit angewachsen sein muss, um auf die Eigenschaften zu kommen, die wir heute beobachten.

Zugleich hat er sich innerhalb der allgemeinen Relativitätstheorie damit beschäftigt, was das eigentlich für Objekte sind, die so kompakt sind, deren Masse so in ein Volumen gepresst sind, dass die Gravitation als die einzige Kraftquelle alles beherrscht. Was also passiert da in einem Schwarzen Loch? Genauer: Was passiert am Rand des Schwarzen Loches, also auf jener Grenze zwischen der erkennbaren Wirklichkeit, in der wir Messungen durchführen können, und diesem Objekt, von dem wir im Grunde genommen gar nicht sagen konnten, gar nicht wissen, was darin ist.

Stephen Hawking hat sich genau an dieser Stelle geistig herumgetrieben: Wie packe ich, dass die Quantenmechanik, die doch so erfolgreich ist, mit einer der Lösungen der allgemeinen Relativitätstheorie, nämlich dem Schwarzen Loch, hier zusammenzubringen ist? Wie kann ich das zusammendenken? Überhaupt: das Zusammendenken – wie kann ich das Allergrößte mit dem Allerkleinsten zusammendenken? Da sieht man schon, was für ein Panorama sich in diesem Kopf aufgebaut haben muss, der zugleich über die Jahrzehnte merkt, dass sein Körper immer schwächer und schwächer wird. Er verliert seine Stimme. Er braucht Zuwendung von allen Seiten, und er reist derweil an den Rand des Universums, ist dort kurz tätig, um dann aber auch wieder zurückzukommen. Bei seinen Berechnungen entdeckt er, dass Schwarze Löcher eine Strahlung aussenden. Denn an diesem Rand, der ihn so interessiert hat, können Teilchen entstehen, wobei die Hälfte dieser Teilchen ins Schwarze Loch fallen und die andere Hälfte dann – ja wie? Sich vom schwarzen Loch entfernt? Das würde ja bedeuten, dass das schwarze Loch Energie verlöre.

Seine berühmte Hawking-Strahlung hat er genau so ausgerechnet: Ein Schwarzes Loch wird sich gemäß seiner Masse tatsächlich verstrahlen. Und je kleiner das Schwarze Loch ist, umso heißer ist es, und umso stärker wird es abstrahlen. Bei den Schwarzen Löchern, die wir im Universum kennen, ergeben sich dafür allerdings Zeitskalen, die kaum eine Vorhersage wirklich überprüfbar machen. 1060 Jahre. Aber wenn im Large Hadron Collider, in dieser riesengroßen Beschleunigereinrichtung in der Schweiz, vielleicht Elementarteilchen als Schwarze Löcher entstünden, dann wären sie zu erkennen: in Form eines bestimmten Strahlungsspektrums, in dem diese Schwarzen Löcher dann gemäß der Hawking’schen Theorie verdampfen würden.

Nun, man muss leider sagen: Gefunden hat man nichts – noch nicht! Wenn Stephen Hawkings Vorhersage, dass schwarze Löcher verdampfen, in dem Large Hadron Collider entdeckt worden wären, dann hätte er auch den Preis bekommen, den er, glaube ich, als einzigen wissenschaftlichen Preis nicht bekommen hat, nämlich den Nobelpreis.

Aber Stephen Hawking war eben nicht nur ein wissenschaftliches Genie, er war auch ein PR-Genie. Die Öffentlichkeit hat ihn wahrgenommen als einen sympathischen, außerordentlich humorvollen, vielleicht auch ein bisschen schrulligen Wissenschaftler, der von den Rändern dieser Wirklichkeit erzählt, der aber zugleich auch mittendrin ist. Der wunderbare Witze erzählen konnte und der auch mal als Schauspieler agiert hat. Ja, bei Star Trek. Da ist er der Einzige, der als er selbst aufgetreten ist.

Stephen Hawking hat sich in seinen Sachbüchern – eines davon Eine kurze Geschichte der Zeit, wahrscheinlich das berühmteste Buch über Kosmologie aller Zeiten – darum verdient gemacht, Kosmologie als eine Wissenschaft darzustellen, die etwas mit uns zu tun hat. Er war eine große Inspirationsquelle, und zwar weit über seine kosmologischen Arbeiten, seine Rechnungen über die verdampfenden schwarzen Löcher und die Vereinigung von Quantenmechanik und allgemeiner Relativitätstheorie hinaus. Nämlich in der Art und Weise, wie er sich seinem Schicksal entgegengestellt hat: tapfer, hoffnungsvoll, offen, immer ehrlich und mit einer richtig großen Portion Humor. Und er wusste schon, wer er war. Er hat einmal gesagt: «Ich möchte Menschen auf der ganzen Welt inspirieren, zu den Sternen zu blicken statt nach unten, auf ihre Füße.»

Harald Lesch

Harald Lesch, 1960 geboren, ist Astrophysiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist und Fernsehmoderator. Der Professor für Physik lehrt in München an der Ludwig-Maximilians-Universität und als Lehrbeauftragter für Naturphilosophie an der Hochschule für Philosophie. Bekannt wurde er durch zahlreiche Fernsehauftritte, von 1998 bis 2007 als Moderator der Sendereihe «alpha-Centauri» und dann durch viele weitere Sendungen wie «Lesch&Co», «Faszination Universum», «Frag den Lesch» und «Leschs Kosmos». Seit 2016 ist er zudem Protagonist des YouTube-Kanals «Terra X, Lesch&Co.» (zusammen mit Philip Häusser). Er hat zahlreiche Auszeichnungen bekommen, darunter die Otto-Hahn-Medaille der Max-Planck-Gesellschaft, den Deutschen IQ-Preis und die Urania-Medaille für Wissenschaftsvermittlung.

Harald Lesch hat viele erfolgreiche Sachbücher über Kosmologie und Naturphilosophie geschrieben, zuletzt erschien: «Die Menschheit schafft sich ab: Die Erde im Griff des Anthropozän» (mit Klaus Kamphausen). Er lebt mit seiner Familie in der Nähe von München. Dieser Text ist die leicht überarbeitete Verschriftung seines Nachrufs auf seinem YouTube-Kanal.

Die Nachfrage war überwältigend. Bei dieser Trauerfeier am 15. Juni 2018 wollten alle dabei sein, aber der Platz in der Abtei von Westminster war begrenzt. Also verlosten die Angehörigen kurz entschlossen tausend Eintrittskarten für die Beisetzung des Verstorbenen. Auf einer eigens eingerichteten Website konnte sich jeder um ein Ticket bewerben. Es nahmen 25000 Interessierte aus mehr als 100 Ländern an der Lotterie teil. Eine Überraschung bot das Drop-down-Menü für die Angabe des Geburtsjahrs. Es umfasste die Zeitspanne von 1918 bis 2038. Mit dieser großzügigen Dehnung des Zeitbegriffs schienen Veranstalter nicht nur Hundertjährige, sondern auch Besucher aus der Zukunft für möglich zu halten. Hatte der Verstorbene doch im Juni 2009 eine Party für Zeitreisende gegeben und sich vom Fernsehsender Discovery Channel dabei filmen lassen, wie er vergeblich auf sie wartete. Eingeladen hat er sie erst danach – und das Ganze dann in einer Pressemitteilung als experimentellen Beweis für die Unmöglichkeit von Zeitreisen gewertet. Und so schien in diesem Drop-down-Menü sein ganz spezieller Humor ein letztes Mal aufzuleuchten.

Stephen Hawking starb am 14. März 2018, an Albert Einsteins Geburtstag. Dass seine drei Kinder bei der Auswahl der Trauergäste mit dem Losverfahren den Zufall ins Spiel brachten, erinnert an einen berühmten Ausspruch Einsteins. Der hatte in den 1920er Jahren die Bedeutung von Unbestimmtheit und Wahrscheinlichkeit bei Teilchenbewegungen im Atomkern mit dem berühmten Verdikt abgelehnt: «Gott würfelt nicht.» Worauf Stephen Hawking rund 70 Jahre später erwiderte: «Gott würfelt nicht nur, sondern er wirft seine Würfel manchmal dorthin, wo wir sie nicht sehen können.»

Am 8. Januar 1942, dem 300. Todestag Galileo Galileis, kam Stephen Hawking in Oxford zur Welt. Zu dieser seltsamen Koinzidenz sagte er 1992: «Ich schätze, dass noch ungefähr zweihunderttausend andere Kinder an diesem Tag geboren wurden. Ich weiß nicht, ob sich eines von ihnen später für Astronomie interessierte.»