Lutz van Dijk

Der Attentäter

Weitere Bücher zum Thema Verfolgung in der NS-Zeit

von Lutz van Dijk (mehr auch unter: www.lutzvandijk.co.za):

Der Partisan (Hirsch Glik ca. 1922-1944), München 2003

(3. Neuausgabe).

Zu keinem ein Wort – Überleben im Versteck

(Cilly Levitus-Peiser 1925-2010), München 2005.

Die Geschichte der Juden, Frankfurt 2008

(2. aktualisierte Auflage).

Verdammt starke Liebe. Die wahre Geschichte von Stefan K.

und Willi G., Berlin 2015 (4. Neuausgabe, 3. Auflage 2018).

Gesamtherausgabe November 2018 © Verlag Neuer Weg in der Mediengruppe Neuer Weg GmbH

Alte Bottroper Straße 42, 45356 Essen

Telefon +49-(0)-201-25915

Fax +49-(0)-201-6144462

verlag@neuerweg.de

www.neuerweg.de

Gesamtherstellung: Mediengruppe Neuer Weg GmbH

ISBN: 978-3-88021-527-6

E-Book ISBN: 978-3-88021-528-3

Paris 1945

Bei uns zu Hause

Volksschule in Hannover

In der Rabbinischen Lehranstalt in Frankfurt

Arbeitslos in Hannover

Erfahrungen mit Verwandten in Brüssel

Hilfe von Onkel Abraham in Paris

Mein Freund Nathan

Neue Pass-Schwierigkeiten

Post von der Schwester

Der 7. November 1938 in Paris

Der 9./10. November 1938 in Deutschland

Im Jugendgefängnis Frèsnes bei Paris

Flucht nach Süden

Ausgeliefert nach Deutschland

Die Befreiung

Paris 1985

Lebensdaten von Herschel Grynszpan

Nachwort von Ruth Weiss

Warum dieses Buch geschrieben wurde

Literatur

Paris im November ist lausig. Kalt, grau, feucht. Wie jede andere nordeuropäische Großstadt um diese Jahreszeit. Die wenigen Tischchen und Stühle, die noch vor einigen Lokalen stehen, sind schmuddelig, regennass. Im Café am Boulevard St. Denis sitzen am frühen Nachmittag nur wenige Gäste.

Zwei Gruppen von Franzosen lassen sich in diesen ersten Wochen nach der Befreiung unterscheiden: die Geschäftigen, die die neue Situation bereits wieder für Aktivitäten aller Art nutzen, die organisieren, sich Aufgaben ausdenken und jetzt keine Zeit für einen Kaffee haben.

Und diejenigen, die warten: auf Arbeit, auf noch immer vermisste Freunde und Verwandte oder nicht selten – auf nichts. Viele dieser Pariser haben kein Geld für einen Kaffee am Boulevard St. Denis.

Der Kellner ist ein hagerer, unfreundlicher, älterer Mann. Er mag keine Gäste, die sich über eine Stunde an einem Café au Lait festhalten. Und er mag keine Leute, die nach anderen Leuten fragen. Beides habe ich getan. Wir mögen uns nicht.

Zuletzt habe ich Herschel im KZ Sachsenhausen gesehen. Gehört – oder besser gesagt: gelesen – hatte ich seinen Namen schon vorher. Vor dem Krieg waren eine Weile die Zeitungen voll von Berichten über seine Tat: den Mord in der deutschen Botschaft in Paris. Auch mit Fotos: Herschel im Polizeiauto. Unterschrift: »Der feige Judenlümmel«. Oder von seinen Pariser Verwandten. Unterschrift: »So sehen sie aus, die den Weltfrieden gefährden!«

Es muss im Juli 1942 gewesen sein, als ich ihn zuerst traf und sofort erkannte. Im Waschraum des Zellenbaus Sachsenhausen standen wir plötzlich nebeneinander. Ich war mit Reinigungsdiensten beauftragt, hatte Schrubber und Eimer in der Hand und wollte gerade Wasser holen. Er, der Einzelhäftling Nr. 35181, war zum Waschen geführt worden, stand dort mit bloßem, braun gebranntem Oberkörper, barfuß, mit einer zivilen, etwas zu großen schwarzen Hose bekleidet, und schien gesundheitlich einigermaßen in Form zu sein. Mager war er, aber sein Körper zeigte keine Spuren von Schlägen oder die sonst so häufig aufgerissene Haut an Schultern und Händen vom hier üblichen Schleppen der Zementsäcke.

Er schien mich beim Eintreten nicht bemerkt zu haben. Auch ich beachtete ihn zunächst nicht weiter. Plötzlich spürte ich, wie er mich beobachtete.

»Und?«, fragte ich ihn schließlich. Man war gewöhnt, nur wenige Worte zu machen.

»Du kennst mich?«

»Du bist Grünspan, stimmt’s? Haben sie dich doch bekommen?«

Er wirkte sehr jung. Vielleicht auch nur, weil er eher klein war. Auch er antwortete wieder mit einer Gegenfrage:

»Und wieso bist du hier?«

»Politisch. Der rote Winkel ist korrekt.«* Seine Situation interessierte mich: »Was haben sie mit dir vor?«

»Sie wollen Hintermänner erfahren. Gibt aber keine. Hab keine Ahnung, wie lange das noch so gehen soll.«

»Und wieso bist du noch nicht über den Bock gegangen?«*

»Keine Ahnung«, wiederholte er.

In dem Moment hörten wir die Stiefel des Wachmannes. Ich drehte langsam den Wasserhahn zu und kippte etwas Wasser aus dem Eimer ab, der längst übergelaufen war. Herschel nahm scheinbar teilnahmslos sein Hemd und verließ den Waschraum vor mir.

Wir sind uns auf diese Weise noch einige Male in den nächsten Wochen begegnet. Ein kluger Kopf war er, sehr interessiert an allem, was draußen vor sich ging. So kam es, dass wir allmählich Vertrauen zu ihm fassten und eigentlich schon vorhatten, ihn ein Stück weit in unsere illegale Gruppe im KZ einzuweihen. Dazu kam es jedoch nicht mehr.

Es war etwa drei Wochen nach unserer ersten Begegnung, als er sich frühmorgens von mir und einem Mithäftling mit einem festen Händedruck verabschiedete:

»Die Verhöre sind zu Ende. Ich komme in Kürze nach Berlin zurück, und dann …« Er machte eine eindeutige Handbewegung an seiner Kehle entlang.

Äußerlich schien Herschel gefasst und ließ sich kaum etwas anmerken. Aber ich kannte ihn inzwischen gut genug, dass ich spürte, wie viel Kraft ihn dieser Abschied kostete.

»Denk an Paris, Herschel – Boulevard St. Denis. Hinterher!«

Das war alles, was mir zum Abschied einfiel. Die Erinnerung an eine Abmachung, die wir einmal eher im Scherz miteinander getroffen hatten: Wenn es uns gelingen würde, dieses ganze Elend irgendwie zu überstehen, dann sollte er sich nach der Befreiung in Paris bei meinem Vater melden. Der war ein konservativer, unpolitischer und damit unverdächtiger Arzt im Ruhestand. Trotz aller Streitigkeiten, die ich mit ihm wegen meiner journalistischen Arbeit hatte – über meinen Beitritt zur Résistance, dem französischen Widerstand, hatte ich ihn nie informiert –, war er doch mein Vater geblieben. Er hätte mich nie verraten.

Bei ihm wollten wir gegenseitig eine Nachricht hinterlassen und uns in einem bekannten Lokal am Boulevard St. Denis treffen. Hinterher. Zu warmem und duftendem Café au Lait, so viel wir wollten.

Vor wenigen Tagen hatte mich mein Vater in meiner neuen Redaktion angerufen: »Hier hat jemand eine Karte für dich abgegeben. Hör mal: ›Boulevard St. Denis. Samedi prochain avec café au lait. Entre trois et quatre heures de l’après-midi.‹* Sagt dir das was?«

Ich brauchte einen Moment.

»Hallo?« Seine Stimme klang schon ungeduldig.

Da war es aber bereits klar. Das konnte nur einer sein. War er tatsächlich durchgekommen?

Ich spüre zuerst seine Hand auf meiner Schulter. Gedankenverloren aus dem Fenster schauend, habe ich nicht bemerkt, wie er das Lokal betrat.

»Salut, Julien«, sagt er mit der mir vertraut schlechten französischen Aussprache, jedoch ungewohnt tiefer Stimme.

Als ich aufspringe und ihn umarmen will, hält er mich auf Abstand, drückt mich zurück auf den Stuhl und setzt sich selbst gegenüber. Im nächsten Augenblick steht der mürrische Kellner neben uns.

»Deux cafés au lait«, bestellt er, fast nebenbei, gar nicht mit der Feierlichkeit, die ich in diesem Moment empfinde.

Es ist Herschel. Daran kann kein Zweifel sein. Als wir uns zuletzt sahen, war er einundzwanzig Jahre alt. Jetzt müsste er vierundzwanzig sein, wirkt aber um einiges älter. Oder vielleicht sollte ich eher sagen: härter. Ja, das ist es, was mir zuerst auffällt und ihn mir fremd erscheinen lässt. Er ist noch immer mager, trägt die Haare ganz kurz, hat dafür aber einen dunklen Schnurrbart und wirkt unrasiert.

»Julien, arbeitest du wieder als Journalist?«, beginnt er nach einer Pause das Gespräch. Ich nicke nur, fühle mich beklommen.

»Herschel ist tot«, fährt er fort. »Es gibt zu viele Leute, die meinen Tod wollen, auch jetzt noch, nachdem alles vorbei ist. Zu viele, als dass ich leben könnte. Übrigens auch von meinen eigenen Leuten, weißt du, das ist am schlimmsten. Da gibt es einige Chawerim*, die mir noch heute anlasten, ich wäre schuld an den Pogromen in Deutschland gewesen.«

»Woher weißt du das?«, frage ich ungläubig.

»Ich hab’s gehört. Zuverlässig. Von Soldaten der Roten Armee, die mich aus Berlin haben abziehen lassen. Dann von einem Verwandten in Brüssel, der schon angesprochen wurde: ›Wenn die schwule Sau hier auftaucht, machen wir ihn fertig!‹«

Seine Augen blicken nervös im Lokal umher, einen Moment nur, fast unmerklich. »Nein, Julien, Herschel ist tot. Ich werde bald neue Papiere haben und einen neuen Namen und woanders leben. Vielleicht ändert sich auch einmal etwas. Jetzt sieht es nicht so aus …«

»Und was kann ich für dich tun?«

»Du, Julien? Du sagst, du bist Journalist. Und du bist in meinem Alter. Wir beide haben uns damals im Waschraum geschworen, zwei verdammte alte Knacker zu werden. Weißt du noch?«

»Und?« Ich verstehe nicht, worauf er hinauswill.

Herschel holt eine zerbeulte braune Ledertasche unter dem Tisch hervor, öffnet sie umständlich und zieht ein größeres, in Packpapier eingeschlagenes und mit einer Schnur verbundenes Paket heraus.

»Das musst du für mich aufbewahren!« Er schiebt mir das Paket über den Tisch. »Ich war die letzten Wochen hier in der Nähe von Paris versteckt. Da habe ich gewartet auf meine neuen Papiere. Während des Wartens habe ich alle Zettel und leeren Hefte, die ich bekommen konnte, voll geschrieben. Mit meiner Geschichte. Meinem Leben. Hört sich irgendwie komisch an, nicht?«

Ich schüttele den Kopf. »Und wieso gibst du das nicht einem Anwalt? Du solltest jetzt einen Prozess deinerseits anstrengen!«

»Kann nicht mehr«, antwortet er leise. Dann, nach einer Pause, noch einmal: »Kann nicht mehr …«

Er starrt eine Weile vor sich hin. Mit der Hand fährt er sich durch die kurzen, dunklen Haare, als wollte er etwas wegwischen.

»Du, hör mal, Julien. Ich kann jetzt hier nicht lange mit dir sprechen. Ich muss bald zu einem Treffpunkt, von wo aus ich Paris noch in dieser Nacht verlassen werde. Du nimmst jetzt die Hefte und packst sie gut weg. Sobald ich kann, melde ich mich wieder über die Anschrift deines Vaters. Du gibst sie niemand anderem. Dir vertraue ich!«

»Und? Wann kommst du wieder? Wann?«

»Bald. Vielleicht.«

»Und wenn nicht?«

»Du hebst alles auf. Jetzt erst mal. Und wenn ich wirklich nicht mehr auftauchen kann oder mir etwas zustößt, dann bist du der Einzige, der etwas damit anfangen könnte. Du kannst schreiben. Du schaust dir mein Gekritzel an und entscheidest, ob das dann überhaupt noch jemanden interessiert.«

»Wann soll das sein?«

»Jetzt haben wir November 1945 …« Stirnrunzeln, dann das erste Mal während unseres gesamten Gesprächs ein schelmisches Grinsen. Mir ist, als würde ich erst jetzt den Jungen aus Sachsenhausen wieder erkennen. »Sag, Julien, wann haben wir beide die Pensionsgrenze erreicht?«

Ich muss auch grinsen. »Na, vierzig Jahre werden wir wohl noch durchhalten müssen!«

»Bon, Julien. Also, das wäre dann … 1985. Dann machst du das Paket auf und siehst zu, ob du was draus machen kannst!«

Ich zögere.

Doch Herschel erhebt sich bereits, schließt wieder umständlich seine nun fast leere Tasche. Die leichte Fröhlichkeit des Moments ist verflogen.

Ungeduldig streckt er mir die Hand hin. »C’est bon?«

Ich schlage ein: »Bis bald?«

Er nickt flüchtig, schaut sich um, gehetzt, schon kaum mehr anwesend.

Während ich Herschel noch nachschaue, stellt sich bereits wieder der nervende Kellner neben den Tisch. Ich werfe ihm unfreundlich die Münzen hin und laufe Herschel hinterher auf die Straße.

Ich kann ihn nicht mehr entdecken unter all den Menschen, die inzwischen den Boulevard bevölkern. Das Paket habe ich fest an mich gepresst. Als es wieder anfängt zu nieseln, nehme ich es unter meine Jacke.

So lange her. Mehr als ein halbes Menschenleben. Und doch eigenartig nah. Meine Hand streicht über die noch unsortierten Blätter. Vergilbtes Papier, faltige Hand. Meine Augen schmerzen. Ich bin es nicht mehr gewohnt, eine Nacht durchzulesen. Vor den Fenstern dämmert bereits der Morgen. Als ich die Schreibtischlampe lösche, ist mir, als könnte ich die Umrisse seiner Gestalt in meinem schummrigen Arbeitszimmer spüren, ja, mehr fühlen als erkennen.

Es wird einige Arbeit bedeuten, das alles zu sortieren, was in größter Zeitnot niedergeschrieben wurde. Missverständliche Ausdrucksformen eines Ungeübten – wo darf ich korrigieren, ohne ihn rückfragen zu können? Wo muss ich es tun, um seinem Auftrag nachzukommen? An welchen Stellen sind Anmerkungen aus heutiger Sicht zu ergänzen, weil Herschel bestimmte Tatsachen damals – im Herbst 1945 – nicht wissen konnte? Oder auch umgekehrt, weil uns heute manche Zusammenhänge von damals nicht ohne weiteres verständlich sein mögen?

Ich beschließe, in den nächsten Wochen alle Bücher und Texte aufzuspüren, in denen bis heute irgendetwas über Herschel berichtet worden ist. Vielleicht lassen sich sogar außer mir noch andere Zeitzeugen ausfindig machen?

Die noch kühle Morgenluft weht in den Raum, erreicht die erhitzte Haut meiner Stirn und Wangen, lässt mich tief und gierig einatmen. So lange her – und so nah …

Herschel Grynszpan am Tag des Attentats, am 7. November 1938, kurz nach seiner Festnahme auf dem Polizei-Kommissariat.

(Bundesarchiv Koblenz, Nr. 3581)

_________________

* Häftlinge trugen damals auf der Sträflingskleidung aufgenähte, unterschiedlich farbige Stoffwinkel, die für die Aufseher den angeblichen Grund der Haft sichtbar machen sollten. So hatten zum Beispiel politische Gefangene einen roten Winkel zu tragen, jüdische einen gelben, homosexuelle einen rosafarbigen.

* »Über den Bock gehen« hieß, dass ein Häftling auf einen Holzbock geschnallt wurde und 25 Stockhiebe erhielt.

* Boulevard St. Denis. Nächsten Samstag mit Milchkaffee. Zwischen drei und vier am Nachmittag ...

* Hebräisch für: Kameraden.

Wenn du vierundzwanzig bist und hast sieben Jahre deines Lebens bereits hinter Gittern verbracht, dann ist das so eine Sache mit der Freiheit. Wann bist du wirklich frei?

Vielleicht wenn du keine Angst zu haben brauchst. Wenn du dich abends ohne Sorgen hinlegen kannst und dich auf irgendetwas Schönes am nächsten Tag freuen kannst.

So gesehen wird es noch eine Weile dauern, bis ich wieder frei sein werde. Auch wenn ich hier in dem kleinen Landarbeiterhaus, ein paar Kilometer vor Paris, kein Gefangener mehr bin. Ich kann spazieren gehen, wann ich will, im Garten auf der verwilderten Wiese sitzen, in die Wolken gucken und meine Zeit mit dem verbringen, was ich möchte.

Einmal am Tage, meist abends mit einsetzender Dämmerung, kommt die Alte vom Hof gegenüber, bringt mir ein warmes Mahl, Wein und Brot für den nächsten Tag. Sie fragt mich nicht, woher ich komme oder wer ich bin. In schwarzen Kleidern, das Kopftuch selbst den Haaransatz verbergend, nähert sie sich stumm meiner Hütte. Während sie das Essen vor die Tür stellt, ruft sie einmal fragend: »Monsieur?« Eine Antwort nicht abwartend, macht sie kehrt, bevor ich sie begrüßen kann.

Sie bekommt Geld dafür, dass sie mich verpflegt, und dafür, dass sie nicht redet. Das ist gut so. Auch wenn es mir so wohl täte, jetzt, gerade jetzt mit einem Menschen sprechen zu können. Jede Nacht wache ich noch immer mehrmals auf, mit klopfendem Herzen, verfolgt von wirren Bildern, schweißnass. Dann mit einem Menschen reden können, egal worüber. Oder wenigstens etwas Lebendiges anfassen, warme Haut, hinter der auch ein Herz klopft. Aber ruhiger, beruhigend.

So eine Nacht ist jetzt. Eine milde, windstille Sommernacht mitten in der Natur. Und in meinem Hirn toben die Bilder, haben mich im Schlaf auffahren lassen. Die Hände umklammern den Bettpfosten, als ich zu mir komme. Ich spüre, wie mir der Schweiß den noch immer fast kahlen Schädel hinunterrinnt, ein Gefühl, das ich früher nicht kannte. Das Laken ist feucht. Ich schlage die Bettdecke zurück, setze mich an den alten, wurmstichigen Schreibtisch und zünde entgegen aller sonst notwendigen Sparsamkeit drei Kerzen auf einmal an.

Ich kenne den Inhalt jeder einzelnen Schublade genau. Dem Holzkästchen mit dem Schreibzeug entnehme ich einen Bleistift, spitze ihn ungeschickt mit dem Taschenmesser an. Mit der Hand wische ich über den Deckel eines der ungebrauchten alten Rechnungshefte. Muffiger Staub haftet dunkel an meinen Fingern.

Oben auf den Heftdeckel notiere ich meinen Namen in polnischer Schreibweise: HERSCHEL GRYNSZPAN*, zögere kurz, dann streiche ich ihn wieder durch. Nicht von mir will ich viel reden, sondern von dem, was mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich heute bin: ein staatenloser junger Mann, Mörder, Held, ein Attentäter, der nie verurteilt wurde und nie freigesprochen. Und von dem, was mich zwingt, diese Nächte, diese elenden Nächte in dieser elenden Hütte zu verbringen, während alle Welt das Ende des Krieges, die Befreiung von Faschismus und Diktatur feiert.

Ich beginne damit, die letzten Bilder des Traums aufzuschreiben, die ich gerade noch greifen kann: Vater, daheim in der Burgstraße 36 in Hannover, im Wohnzimmer auf dem Fußboden liegend, während Mutter, Berta und Markus ihn suchen, ihn rufen, dabei mit ihren Füßen gegen ihn stoßen, warum sehen sie ihn nicht? Er blutet doch schon von den vielen Tritten. Mutter schreit: »Sendel – komm jetzt sofort hierher!« Doch Vater bleibt ohnmächtig liegen, die Augen geschlossen. Aber er blutet, es muss noch Leben in ihm sein. Ich bin der Einzige, der ihn sieht, an seinem Arm rüttelt, sein Leiden fühlt, immer wieder rufend: »Vater, Vater … Tatenju!«*

Sein Arm ist der Bettpfosten, an dem ich zerre. Es ist nicht Hannover, es sind nicht Vater, nicht Mutter, nicht meine älteren Geschwister Berta und Markus.

Ich bin allein. Ein Zuhause in Hannover gibt es nicht mehr. Auch nicht für Vater und Mutter, für Berta und Markus. Wo mögen sie jetzt sein? Sind sie noch am Leben wie ich?

Als Vater so alt war wie ich jetzt, ist er bereits verheiratet. Sendel und Ryfka Grynszpan leben als orthodoxe Juden in einer kleinen Stadt im zaristischen Russland. Es wird Jiddisch gesprochen, eine eigene Volkssprache aus deutschen, hebräischen, polnischen und russischen Anteilen. Vater ist von Beruf Schnajder (Schneider).

Es gibt ein kleines jiddisches Lied, das die Armut der Schneider besingt und das auch Vater oft vor sich hinsummt.

Eine Zeile daraus lautet:

»A Schnajder nejt un nejt un nejt,

un hot Kadoches, nit kejn Brojt!«

(Ein Schneider näht und näht und näht,

und hat nur Not, aber kein Brot!)

Als Kind hat Vater bereits Pogrome* in seiner Geburtsstadt Dmenin erlebt. Er sieht, wie Soldaten des Zaren durch die engen Gassen des jüdischen Viertels reiten, mit Fackeln und Peitschen herumwirbeln, Fackeln auf Strohdächer werfen, Peitschen auf Menschen niederschlagen, die nicht schnell genug aus dem Weg springen können. So etwas Schreckliches sollen seine Kinder nicht miterleben müssen. Kurz nach ihrer Hochzeit beschließen Sendel und Ryfka zu fliehen. Nach Westen, so weit wie möglich, vielleicht bis Amerika.

Sie kommen bis Hannover. Das wenige, mühsam gesparte Geld ist aufgebraucht. Im April 1911 finden sie ein armseliges, kleines Zimmer in der Altstadt. Sofort beginnt Sendel, seine Dienste als Flickschneider anzubieten. Er ist 25 Jahre alt, ein geschickter und fleißiger junger Mann. Sendel und Ryfka leben auch hier als fromme Juden, essen nur koscher** und gehen am Schabbat in die Synagoge.

Endlich – im Frühjahr 1912 – geht Ryfkas sehnlichster Wunsch in Erfüllung: Sie ist zum ersten Mal schwanger. Ein Kinderbettchen wird gezimmert, Post zu den hoffnungsfrohen Großeltern nach Russland gesandt. Es ist eine feuchtkalte Nacht im November, als Ryfka spürt, wie die Wehen einsetzen. Die Nachbarin wird gerufen, Sendel kocht Wasser, das Zimmer dampft und schwitzt.

Nachher ist es lange still in dem kleinen, überheizten Raum. Kein Jubel, keine Freudentränen. Nur Sendel, der die Hand seiner erschöpften Frau hält, beide stumm, erstarrt, aber doch ganz nah miteinander. Weinen kann keiner von beiden. Die Nachbarin hat das tot geborene Kind bereits in Tücher gewickelt.

Als 1914 in Deutschland die allgemeine Kriegsbegeisterung ausbricht, berührt dies Vater und Mutter kaum. Sie sind offiziell Ausländer und ihr Herz schlägt für das »Gelobte Land« im fernen Palästina. Was geht sie der aufgestachelte Hass zwischen Deutschen und Franzosen an?

Sendel hat inzwischen einen kleinen Kreis von festen Kunden, der es ermöglicht, eine einfache Wohnung ein paar Häuser weiter zu mieten. Im Januar 1916 wird die zierliche Berta* geboren, gesund und ohne Komplikationen. Hoffnung weitet zaghaft die Seelen von Ryfka und Sendel. Glück und Segen!

Die russische Oktoberrevolution von 1917 hat nur indirekt Auswirkungen auf die Familie Grynszpan: Die ehemals russische Gegend um Dmenin und Nowo Radomsk wird nach der Neuaufteilung polnisches Staatsgebiet. Sendel, Ryfka und ihre Kinder gelten von nun an als Staatsbürger Polens.

Spürbar haben sie dagegen Anteil an der zunehmenden Verelendung in Deutschland in den letzten beiden Jahren des Ersten Weltkrieges: Besonders in den Großstädten werden Lebensmittel rationiert, in den Wintermonaten verhungern und erfrieren vor allem Kinder und alte Leute. Die Menschen im Altstadtviertel nahe beim Hauptbahnhof, in dem auch Sendel und Ryfka wohnen, versuchen auf alle erdenkliche Art, ihr Überleben zu organisieren: Frauen machen Hamsterfahrten aufs Land; die Männer, die nicht zum Krieg eingezogen wurden, weil sie zu alt oder Ausländer sind, handeln und verschieben alles, was sich zu Geld machen lässt. Nach der Herkunft der Waren wird nicht gefragt.

Vater und Mutter halten sich aus allen kriminellen Geschäften heraus. Das heißt einiges um diese Zeit in diesem Viertel. Sie senden unzählige Gebete gen Himmel. Wenn etwas Essbares beschafft werden kann, wird zuerst Berta versorgt. Wenn sie lacht, wenn sie sanft einschläft und sich nicht vor Hunger in den Schlaf weinen muss, dann erst gestatten sich auch Sendel und Ryfka einen Bissen.

Als Vater noch im Juni 1918, in den letzten Kriegsmonaten, stolz ein Schild mit der Aufschrift »SCHNEIDEREI« neben der Tür des alten Mietshauses anbringt, ist dies eher ein Zeichen seines festen Glaubens an bessere Zeiten als Ausdruck der Wirklichkeit. Einige Nachbarn lächeln mitleidig: »Grynszpan is’ meschugge!«

Aber sie achten den kleinen, fleißigen und fast immer in sich gekehrten Mann.

Doch wer sagt’s denn – der kleine, meschuggene Mann scheint recht zu behalten: Als Ryfka erneut schwanger wird, kann er seine Freude kaum verbergen. Keine Sorge wegen eines weiteren Essers. Um nicht teure Kerzen während seiner Nachtarbeit zu verbrauchen, lernt er, gewisse Näharbeiten auch im Dunkeln auszuführen. Er bräuchte ohnehin längst eine Brille, doch daran ist vorerst nicht zu denken.

Aus Anlass der glücklichen Geburt seines Sohnes Markus im August 1919 * lädt Sendel die Nachbarn zu einem Umtrunk ein. Das Geschenk eines fernen Verwandten in Form einiger Weinflaschen hat’s möglich gemacht.

»Le-Chajim! Le-Chajim!«, hört man den sonst so stillen Mann bis spät in die Nacht rufen.** Zum ersten Mal in seinem Leben ist Sendel betrunken. Noch in derselben Nacht stellt er den ersten Gesellen in seiner winzigen Schneiderwerkstatt ein.

Es sind fast genau zehn Jahre her, dass Vater und Mutter nach Deutschland einwanderten, als ich am 28. März 1921 in der Burgstraße 36 geboren werde. So ausführlich Mutter mir über die Geburten von Berta und Markus berichtet hatte, so wenig ließ sich herausbekommen über meine eigene Geburt.

Die ersten Bilder, an die ich mich erinnere: Vater, wie er vor dem kleinen, schiefen Fenster in der Wohnstube hockt und voller Konzentration »nejt«. Manchmal summt er dabei eine Melodie aus seiner Heimat. Sonst ist er schweigsam, macht keine unnötigen Worte. Nur bei Kunden endlos geduldiges Nachfragen, eilfertige Höflichkeiten, zuweilen auch Formen von Unterwürfigkeit, die mich traurig machen. Wenn er mir nahe kommt, kitzelt mich sein Bart. Ich darf daran ziehen und spielend hineinfassen. Aber nur wenn er zu mir kommt. Bei der Arbeit stören ist streng verboten.

Die ersten Töne, die ich höre: Mutters laute, fast brüllende Stimme, die Scheiben zum Klirren bringen kann, und ihr dröhnendes Lachen, das eine ganz eigene Art von Gemütlichkeit herzustellen in der Lage ist. Sie ist zwar nur ein Jahr jünger als Vater, aber dadurch, dass sie ungemein temperamentvoll ist, wirkt sie um vieles jugendlicher.

Wir sind so an ihre Lautstärke gewöhnt, dass wir jeweils entsetzlich leiden, wenn sie eine ihrer weinerlichen Phasen hat: Dann spricht sie zu niemandem ein Wort und schnäuzt sich nur ab und zu verborgen. Wir Kinder wissen dann nie so genau, ob sie jetzt wieder wegen des tot geborenen Geschwisterchens trauert oder ob es Probleme zwischen den Eltern gibt, über die sie nicht in unserer Gegenwart reden wollen. Zu fragen wagen wir nie.

Meine schönsten Kindheitserinnerungen habe ich an die Schabbatabende: Wenn Mutter am Freitagabend ihre besten Sachen anzieht, uns Kindern die Haare kämmt und schließlich die beiden Schabbatkerzen anzündet – das ist unheimlich schön. Vater ist dann nicht mehr der dienende, katzbuckelnde Schneider, sondern ein stolzer Mann, der die Gebräuche aus fünftausend Jahren Geschichte seines Volkes weitergibt. Wenn er das Brot bricht und an uns weiterreicht, dann liebe ich ihn aus tiefstem Herzen. Schabbat Shalom in der Burgstraße 36.

Das Geburtshaus von Herschel Grynszpan in der Burgstraße 36 in Hannover. Hier lebt Herschel bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr im Jahre 1935. Die Aufnahme stammt aus der Mitte der Dreißigerjahre.

(Historisches Museum Hannover, Nr. 179/1966)

Warum ist so wenig von seinem Stolz zu spüren, wenn er seinen Kunden begegnet? Auch hier ist Mutter anders. Aber sie kritisiert ihn nie direkt, schon gar nicht in der Gegenwart anderer.

Manchmal stemmt sie beide Hände in die Hüften, wiegt leicht den Kopf und sagt ungewöhnlich leise: »Sendel, Sendel …« Nur einmal erlebe ich eine zaghafte Rechtfertigung Vaters: »Du bist eben nicht frei in deinem Glauben, Mejdele. Die Menschen können mich nicht erniedrigen.«

Ich nehme ihm das nicht ab. Es gibt einige Tyrannen unter den Kunden, die einen besonderen Reiz darin sehen, auszuprobieren, wie weit man den armen Schneider Sendel Grynszpan quälen kann. Zum Beispiel die Geschichte mit den Knöpfen.

Es muss schon während meiner Schulzeit gewesen sein: Da hatte Vater für einen Kunden einen Mantel bereits mehrfach umgearbeitet, wobei der Mann jeweils behauptet hatte, einen ganz anderen Auftrag erteilt zu haben und deshalb für keine der Umarbeitungen zu zahlen bereit sei. Eines Abends spät erschien dieser Kunde nun erneut. Ich saß auf einem kleinen Holzhocker in der Nähe des Ofens und hörte jedes Wort.

»Grünspan, Sie Schwachkopf! Schwarze Metallknöpfe hatte ich bestellt! Sind Sie farbenblind? Diese Knöpfe sind dunkelblau, oder nicht?!«

Nun war ich selbst dabei gewesen, wie dieser Kerl blaue Knöpfe ausgesucht hatte und keine schwarzen. Ich erbebte innerlich, als Vater sofort unterwürfig zu antworten begann: »Ach, so sehen Sie mir diesen Irrtum meinerseits doch nach. Ich bin untröstlich und werde selbstverständlich sofort …«

Da hielt ich es einfach nicht mehr aus. Mir rutschte heraus: »Aber ich war doch dabei, Vater, wie der Herr dunkelblaue …«

Weiter kam ich nicht. Denn Vater sprang auf mich zu und schlug mir mit der flachen Hand ins Gesicht, dass ich von meinem kleinen Holzhocker flog. Es war nicht der Schlag, der schmerzte. Weh tat mir, dass er mich verraten hatte, mich, der ich ihm doch hatte helfen wollen.

Keine einzige Träne kam mir, aber mein Herz zog sich zusammen. Ich spüre das noch heute – kannst du dir das vorstellen?

Ich lief, so schnell ich konnte, aus dem Haus, an der Rossmühle entlang zum Leineufer. Dort setzte ich mich in die Böschung an meinen Geheimplatz und wollte zum ersten Mal in meinem Leben am liebsten nie wieder heim.

1929 – ich bin jetzt schon in der 3. Klasse – bleiben trotz Vaters Bemühungen auch die letzten Kunden weg. Durch die Weltwirtschaftskrise gibt es Millionen Arbeitslose in aller Welt. Viele Kunden können sich keinen Schneider mehr leisten. Vater muss die Werkstatt aufgeben.

Er fängt an, Altmetall zu sammeln und weiterzuverkaufen, aber es reicht nicht zum Leben für eine Familie mit drei Kindern. Lange weigert er sich, einen Antrag auf die uns zustehende Wohlfahrtsunterstützung zu stellen. Es ist Mutter, die ihn schließlich dazu bringt, indem sie ankündigt, demnächst zu ihren Verwandten in die inzwischen polnisch gewordene, ehemals russische Heimat zu fahren, um dort Geld aufzutreiben.

»Sendel«, hört man sie eines Morgens schreien, während sie gleichzeitig beginnt, Wäsche für die Reise zusammenzupacken, »ich werde allen erzählen, dass du lieber Blech sammelst, anstatt das Notwendige zu tun, um uns vor dem Verhungern zu bewahren!«

Sendel stellt den Antrag. Und Mutter fährt kurz darauf trotzdem. So ist sie nun mal.

Es ist für meine ersten Lebensjahre sicher noch von Bedeutung, dass ich daheim immer der Jüngste bin. Auch unter Gleichaltrigen auf der Straße und später in der Schule bin ich von der Körpergröße her immer der Kleinste. Mein Bruder Markus ist zwei Jahre älter als ich, ein ruhiger und kräftiger Junge, der sich gern in eine Ecke verkrümelt und dort allein vor sich hin spielt, wenn er nicht irgendwelche Gänge für die Eltern zu erledigen hat.

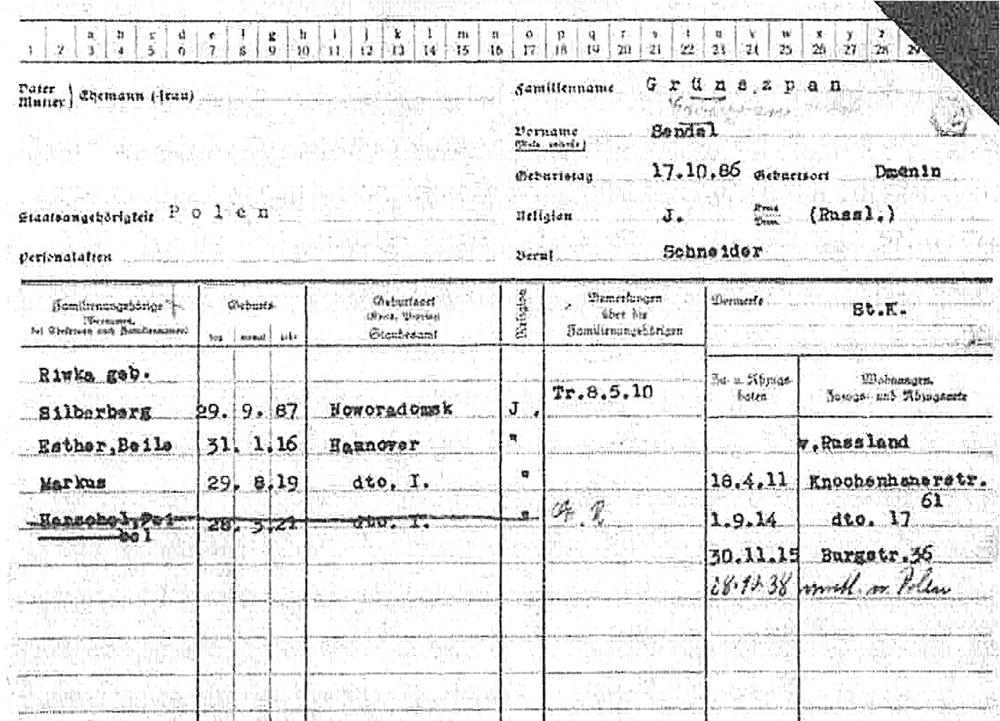

Einwohnermeldekarte der Familie Grynszpan aus dem Stadtarchiv Hannover.

(Historisches Museum Hannover, Nr. 187/1978)

Meine Schwester Berta, fünf Jahre älter als ich, umsorgt mich, spielt mit mir und hält alle Bedrohungen fern, wenn Mutter in der Nachbarschaft arbeiten geht. Zu ihr habe ich das herzlichste Verhältnis. Obwohl ich ihr oft eine Last sein muss, lässt sie es mich nie spüren. Berta hat von der Mutter den Stolz ohne die dazugehörige Lautstärke und vom Vater den Glauben, ohne unterwürfig zu sein. Als ich später zunehmend mit Vater Streit bekomme, Mutter ihre depressiven Phasen hat und mir Markus immer öfter als Vorbild hingestellt wird, da bleibt Berta meine geliebte Schwester.

_________________

* Deutsch: Hermann Grünspan.

* Jiddisch für: Väterchen (vom polnischen »Tata«: Papa)

* Das Wort »Pogrom« stammt aus der russischen Sprache und bedeutet »gewalttätige Ausschreitung gegen bestimmte Minderheiten«.

** Koscher essen bedeutet, religiöse Regeln bei der Zubereitung und dem Verzehr von Speisen zu beachten. So dürfen zum Beispiel milchige Gerichte nur getrennt von fleischigen zubereitet werden. Auch ist der Genuss von Schweinefleisch untersagt.

* Sie heißt eigentlich Esther Beile und nennt sich erst später selbst Berta.

* Es bleibt offen, warum Herschel in seinem Bericht die Geburt weiterer Geschwister nicht erwähnt, die alle bereits im Kindesalter an verschiedenen Krankheiten, eines auch bei einem Verkehrsunfall, sterben. Vorstellbar ist, dass er nicht an schmerzliche Erinnerungen rühren möchte.

** Hebräisch für: Prost! (Wörtlich: Zum Leben!)

Ostern 1927 werde ich eingeschult. Ich bin so auffallend kleiner als meine Altersgenossen, dass die ältliche Volksschullehrerin während des Einschulungstests meiner Mutter nahe legt, ich solle doch lieber ein Jahr später mit der Schule beginnen. Doch Mutter ist nur empört: »Mein Sohn wird nicht zurückgestellt!« Sie pocht auf das Testergebnis. »Sehen Sie!«, wird die wohlmeinende Lehrerin angefahren, »Herschel ist klug genug für Ihre Schule. Er wird Ostern eingeschult und damit fertig!«

Ich bin in der Tat fix und fertig – und muss hin: in die Bürgerschule I, die Volksschule Burgstraße 22, ganz in unserer Nähe. Ich bin der Kleinste in einer Klasse mit fünfundvierzig Schulanfängern.

Und ich bin jüdisch. Außer mir gibt es noch acht weitere jüdische Schüler. Der Rest ist zumeist evangelisch, wenige katholisch. Zwei Schüler kommen aus kommunistischen Elternhäusern und sind »gar nichts«. Das jedenfalls meint unser »Herr Lehrer«, Fritz W., ein verhinderter Studienrat, Anfang vierzig, langweilig-deutschnational bis in die Knochen. Bei den Juden, sagt er einmal sinngemäß zu meinem Vater, da gibt es wenigstens noch das Nationale, aber bei den Kommunisten ist nichts, die fühlen da einfach nichts!

Mir tun Ernst und Walter, die beiden Kommunisten in der Klasse, anfangs Leid. Aber nicht deshalb, weil sie angeblich nichts fühlen, wo wir anderen jeweils ergriffen sein sollen, sondern weil wir im Grunde nicht verstehen, worüber der Herr Lehrer doziert. Nur dass es nichts Gutes ist, das wird deutlich.

Mein Mitleid kehrt sich jedoch im Laufe der 1. Klasse um: Beide Jungen sind gute Sportler und auch sonst recht aufgeweckt. Schon nach wenigen Wochen haben sie sich in der Klasse trotz aller Abwertungen des Klassenlehrers eine gewisse Position als Anführer erobert. Sie können spannende Spiele organisieren und wissen häufiger als andere von angespülten Schätzen am Leineufer zu berichten. Kurz – ihr Urteil erhält Bedeutung. Wie trifft es mich, als sie eines Tages zu dem Schluss kommen, dass ich eine ziemliche Flasche sei und als Kleinster eigentlich in den Kindergarten gehöre. Dass sie damit im Prinzip Recht haben, macht es nur schlimmer.

Gerade als sich mein Mitleid in Bewunderung verkehren will, lassen sie mich, für alle unübersehbar, links liegen. Während die beiden souverän genug sind, es damit bewenden zu lassen, provoziert dies bei anderen Mitschülern alle möglichen Formen von Gehässigkeiten mir gegenüber. Besonders bei denen, die selbst in der Gefahr stehen, zu Flaschen degradiert zu werden. Kennst du das? Ein widerlicher Mechanismus: Diejenigen, die eher schwächer sind und eigentlich zusammenhalten müssten, hauen sich gegenseitig auf die Birne, um ja nur nicht selbst ans Ende der Hühnerleiter zu geraten.

Und so verlief es in meinem 1. Schuljahr mehr als einmal:

Große Pause, Reiterkampf – immer zwei Schüler (einer auf dem Rücken des anderen) kämpfen gegen zwei andere. Wenn der Reiter sich nicht mehr auf dem Rücken des anderen halten kann und seine Füße den Boden berühren, dann hat das andere Paar gewonnen. Die Klasse ist aufgeteilt in zwei Gruppen, die gegeneinander reiten.