MIT 80

SCHUTZENGELN

DURCH

AFRIKA

DIE VERRÜCKTESTE, HALSBRECHERISCHSTE, SCHRECKLICHSCHÖNSTE REISE MEINES LEBENS

Aus dem Englischen übersetzt von Anja Fülle und Jérôme Mermod

1. Auflage 2018

© Lois Pryce 2009

© 2018 für die deutsche Ausgabe: DuMont Reiseverlag, Ostfildern

Alle Rechte vorbehalten

Die englische Originalausgabe ist 2009 unter dem Titel »Red Tape and White Knuckles« bei Arrow Books, London, erschienen.

Übersetzung: Anja Fülle und Jérôme Mermod

Redaktion: Martin Rasper

Gestaltung: FAVORITBUERO, München

Fotos: Lois Pryce

Karten: Lois Pryce, Gerald Konopik, DuMont Reisekartografie

eISBN: 978-3-6164-9107-3

pISBN: 978-3-7701-6687-9

www.dumontreise.de

Für Austin, den heimlichen Helden dieser Reise

Vorwort

Wenn es jemals einen Kontinent gab, für den ich nicht geschaffen bin, dann ist das Afrika. Mein erster Besuch hielt mir das auch unmissverständlich vor Augen. Das Problem ist, dass ich schneeweiß bin, nicht im moralischen Sinn, fürchte ich, sondern ganz wörtlich. Wo andere Frauen in der Hitze zu voller Schönheit erblühen, welke ich vor mich hin; während andere Frauen sich graziös einen Pareo um die sonnengebräunten Hüften binden und ihre Bräune mit modischen Sonnenhüten und Designer-Sonnenbrillen unterstreichen, habe ich außer zerzausten Haaren und einem Teint in Quietschrosa nichts zu bieten. Und obwohl Alfred Tennyson von hellhäutigen Frauen träumte und John Milton ob der »göttlichen Blässe« ins Schwärmen geriet – die käsige Wirklichkeit hat absolut nichts Poetisches an sich. Bei mir wird die zarte englische Rose zum rumänischen Vampir, und davon sieht man nicht allzu viele in Afrika.

Außerdem plagt mich ständig das Fernweh, aber keine Angst: Die folgenden Seiten sind nicht die wehmütigen Memoiren einer Albino-Frau mit unerfüllten Reisewünschen. Seit ich denken kann, träume ich von großen Abenteuern, und ich gebe zu, dass ich mich von der schwärmerischen Vision des Wandervogels oder von Entdeckungsreisenden in Kaki-Tracht bis heute angezogen fühle. Als ich 22 Jahre alt war, kaufte ich mir ein Eigenheim – ein Hausboot in London. Neben einer billigen Unterkunft, so hoffte ich, würde ein schwimmendes Heim einen Schuss Romantik in meinen Alltagstrott bringen. Das tat es auch: Ich entdeckte eine neue Welt voller faszinierender Persönlichkeiten, die wundervolle Dekadenz der Selbstversorger; es war eine Seifenoper jenseits der Londoner Hektik. Viele glückliche Jahre lang war der Regent’s Canal mein Rückzugsort, dank dem ich in einigen noblen Vierteln von London residieren konnte, die ich mir unter normalen Umständen niemals hätte leisten können. (Während allerdings die Großen und Mächtigen in NW1 oder W9 während des Sonntags-Lunchs an edlen Weinen nippten, war ich für gewöhnlich damit beschäftigt, meine Chemietoilette zu leeren.)

Ich genoss jede Minute meines Wasser-Daseins, es gab meiner alltäglichen Existenz einen Hauch von Urlaubsflair; selbst die Langeweile eines Bürojobs mit festen Arbeitszeiten wurde erträglicher durch die ständig wechselnde Szenerie. Trotzdem hatte mich Ende Zwanzig das Fernweh mehr denn je gepackt, mein Arbeitstag von 9 bis 17 Uhr wurde immer mehr zu »irgendwann gegen halb zehn« bis »kann ich jetzt endlich gehen?«. Der Transport meines Motorrads auf dem Boot erlaubte es mir, von jedem beliebigen Ort, an dem ich morgens die Augen aufschlug, zur Arbeit zu fahren. Aber selbst das konnte das Verlangen, endlich wieder unterwegs zu sein, nicht stillen.

Also schmiss ich meinen tristen Job bei der BBC hin und fuhr meine 225er Enduro 30 000 Kilometer quer durch den amerikanischen Kontinent, von Alaska bis zur südlichsten Spitze Südamerikas. Aber statt mich von meinem Fernweh zu heilen, machte dieses wunderbare Abenteuer alles noch schlimmer. Sobald ich wieder zu Hause war, kramte ich eine Weltkarte heraus und begann, vom nächsten Trip zu träumen – der Rettungsanker aller an ihr Heim gefesselten Reisenden, Hausboot hin oder her.

Aus irgendeinem Grund hörte ich den Ruf Afrikas. Kein konkreter, erklärbarer Ruf, sondern einer, der vom Herzen erhört wurde. Es ging nicht darum, in die Fußstapfen eines berühmten Forschers zu treten oder meine Herkunft zu erforschen; weder lief ich vor etwas davon, noch versuchte ich, mich selbst zu finden. Für mich fühlte sich Afrika einfach an wie der letzte Ort auf Erden, an dem man noch richtige Abenteuer erleben konnte. Und es musste etwas Reales sein: nur ich und mein Motorrad. Keine Expeditionstrucks, keine organisierte Tour, kein Satellitenhandy, nichts von alledem. Ich bin schließlich kein Auslandskorrespondent, kein Paris-Dakar-Rennfahrer und kein hart gesottener Kriegsreporter. Ich bin eine blasse, 33-jährige Engländerin, 1,65 groß und halbwegs fit (obwohl es schon ein paar Pfund weniger sein könnten), und ich wollte es einfach wissen – wie wäre das wohl, wenn ich mich auf mein Geländemotorrad schwingen und mir meinen Weg durch den afrikanischen Kontinent schlagen würde?

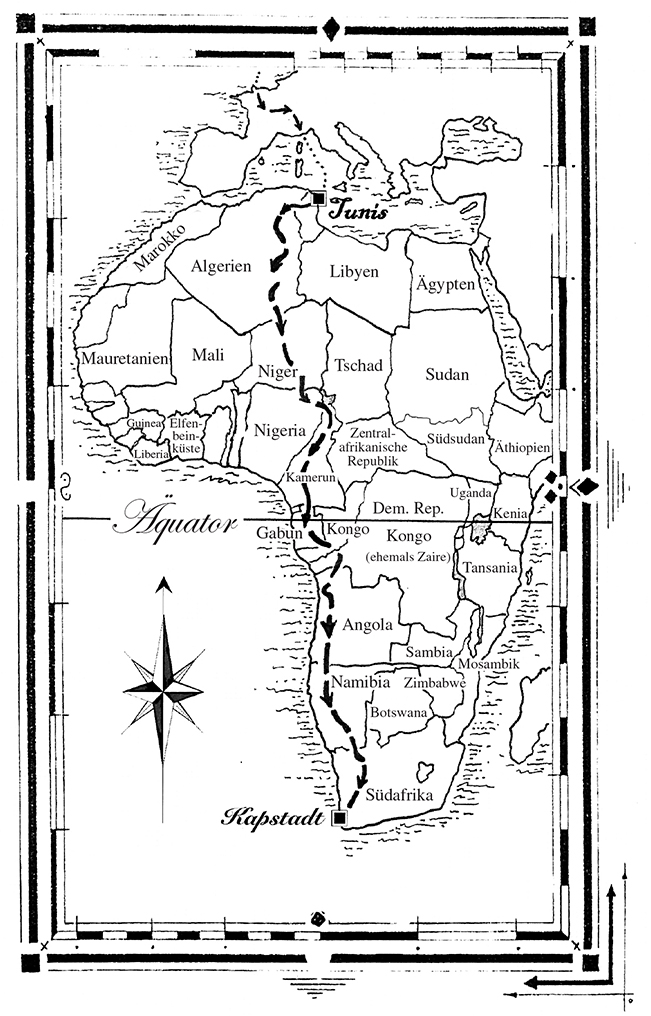

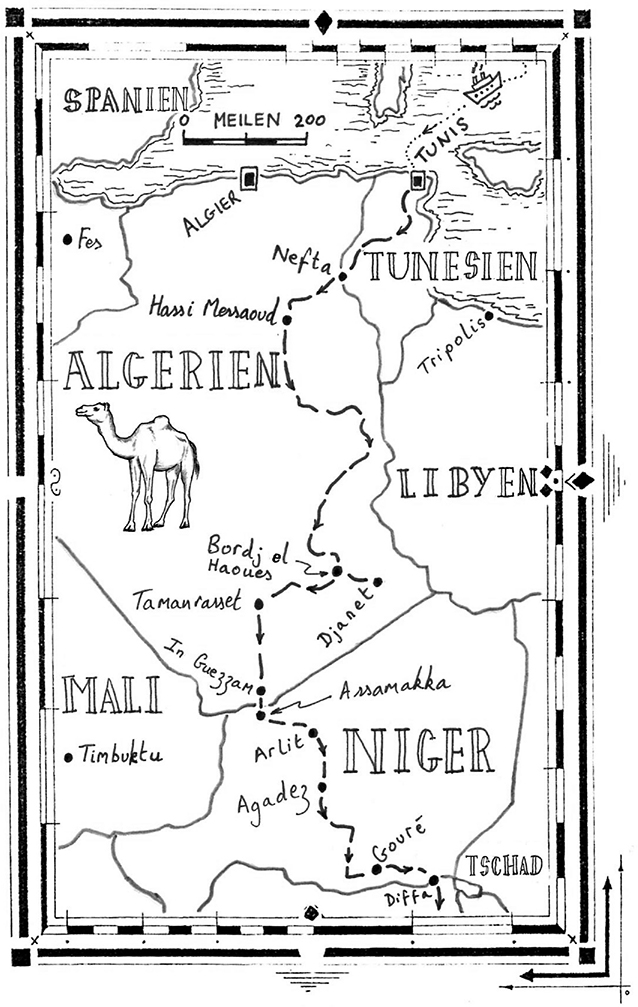

Ich machte mir aber auch nichts vor. Ich wusste, dass Afrika, verglichen mit meinem Trip durch Amerika, sehr viel kniffliger sein würde. Die Route, die ich plante, führte mich geradewegs durch die Sahara und dann südwärts, durch die brodelnde Dschungelregion im Kongobecken, und von dort nach Angola, einem Land, das durch den erst kürzlich beendeten Bürgerkrieg ruiniert und mit Landminen übersät war. Natürlich gab es einfachere Strecken, aber diese Länder mit ihren nie abreißenden Katastrophennachrichten faszinierten mich. Konnte es denn wirklich so schlimm sein? Ich wollte es selbst herausfinden.

Dank eines erstaunlich schlechten Timings schaffte ich es, mich noch kurz vor Antritt der Reise durch Amerika zu verlieben. Sobald ich wieder zu Hause war, machte mir Austin – so hieß das Objekt meiner Begierde – einen Heiratsantrag, und ein Jahr später standen wir vor dem Traualtar. Nun benötigten wir natürlich ein größeres Hausboot. Gott sei Dank war mein neuer Ehemann auch motorradfahrender Weltenbummler wie ich, ein Draufgänger wie aus dem Bilderbuch. Als ich ihm im Frühjahr 2006 vorschlug, dem entsetzlichen englischen Winter zu entkommen und uns bei einer dreiwöchigen Fahrt durch die marokkanische Sahara einen Vorgeschmack auf Afrika zu holen, war er sofort dabei.

Wir fuhren durch Spanien und auf die Fähre nach Melilla, mit dabei Träume von Palmen, Sanddünen und üppigen Oasen, die uns auf der anderen, exotischeren Seite des Mittelmeers erwarten würden. Zwei Tage später lag ich in einem Zelt in einem Nomadenlager im Fieberwahn und spuckte mir die Seele aus dem Leib. Wir hatten zwar keine genaue Vorstellung von unserem Trip gehabt, aber so hatten wir uns das auf keinen Fall gedacht.

Was wir uns vorgestellt hatten, waren drei Wochen Fahrt durch die Wüste. Aber bei 45 Grad schien ich mit meinem blassen Teint nicht dafür geschaffen zu sein – ein Gedanke, der mir bis dahin noch gar nicht gekommen war. Wir waren den ganzen Tag durch die Wüste gefahren, über sandige Pisten und steinige Wege, aber erst am späten Nachmittag, als wir im ausladenden Schatten eines Dornenbaums eine Pause einlegten, fühlte ich mich auf einmal benommen. Vor und hinter uns lag nichts als Sand, meilenweit. Es blieb uns also nichts übrig, als weiterzufahren. Weil wir spät gestartet waren, verbrachten wir die heißesten Stunden des Tages im Sattel. Nun pflügten wir uns unseren Weg durch den Sand, dem Sonnenuntergang entgegen. Unser Ziel war ein kleines Dorf, das wir auf der Karte gesehen hatten. Dort wollten wir unsere schwindenden Vorräte an Wasser und Lebensmitteln auffrischen.

Es wurde immer dunkler, und ich fühlte mich immer mulmiger und schwindliger. Dann fielen die Scheinwerfer unserer Motorräder auf ein kleines Berbercamp. Es war ein faszinierender Anblick: Eine Gruppe dunkelhäutiger Männer in wallenden Gewändern und kunstvoll drapierten, blauen Turbanen, die fast ihr ganzes Gesicht bedeckten und nur die Augen freiließen. Wir hielten an, um sie zu begrüßen, und sobald ich abgestiegen war, wusste ich, dass etwas nicht in Ordnung war. Ich taumelte und brabbelte konfuses Zeug. Austin entschied, ich sei dehydriert, und flößte mir eine Flasche Cola ein. Daraufhin musste ich mich übergeben und die gesamte Cola landete auf Austin. Und ich wurde zum ersten Mal in meinem Leben bewusstlos.

Als ich wieder zu mir kam, lag ich auf dem staubigen Boden und blickte geradewegs in mehrere braune Augenpaare, die freundlich unter indigoblauem Stoff auf mich heruntersahen, sowie in die besorgt blinzelnden blauen Augen meines Mannes. Ich war völlig verwirrt, kann mich aber vage daran erinnern, dass man mich in eine Hütte brachte, in der es von Fliegen nur so wimmelte. Dort verbrachte ich eine lange Nacht, vom Fieber geschüttelt und überzeugt davon, dass ich nie wieder aufwachen würde, wenn ich mich vom Schlaf übermannen ließe.

Ein Krankenbett in der Sahara ist wohl einer der unpassendsten Orte, um auf die Idee zu kommen, alleine mit dem Motorrad von London nach Kapstadt zu fahren. Afrika hatte mir eine eindeutige Nachricht geschickt: Du bist nicht für diesen Kontinent geschaffen! Du solltest nicht hier sein! Aber sobald ich mich ein wenig erholt hatte, wusste ich, dass ich den Teufel austreiben musste, der mich in Marokko heimgesucht hatte. Wieder zu Hause, als die Erinnerung an Fieberwahn, Erbrochenes und Elend sich langsam von einem erniedrigenden Ereignis in ein amüsantes Gesprächsthema bei Dinner-Partys verwandelte, wurde mein Verlangen, das Projekt Sahara anzugehen, immer stärker (obwohl dies wahrscheinlich mehr über die Dinner-Partys aussagt …). Ich war entschlossen, es noch einmal zu versuchen, und dachte mir, wenn ich schon in die Sahara zurückkehrte, könnte ich auch gleich aufs Ganze gehen und weiterfahren, bis in den Süden.

Als ich Austin meine Pläne erzählte, zögerte er keinen Augenblick (erst Monate später gestand er mir, dass er anfangs doch Zweifel gehabt hatte).

»Du musst auf jeden Fall fahren!«, sagte er sofort. Wir wussten beide, dass er nicht mitkommen konnte, wegen des ewigen Hindernisses, seiner Arbeit.

Aber er zweifelte keinen Moment daran, dass ich die Reise wagen sollte. Die wenigen Male, als ich selbst unsicher war, widersprach er mir sofort.

»Und was ist mit der Hitze, der Malaria, den Landminen …?«, fragte ich ihn eines Nachts, als mich in der Dunkelheit doch die Angst beschlich und sich in meinem Inneren breitmachte.

»Es ist ganz einfach so«, stellte er klar, »du bist niemals bereit für einen solchen Trip, bis du ihn tatsächlich in Angriff nimmst«.

Er hatte Recht. Es gab nur einen einzigen Weg, mich auf eine Reise durch Afrika vorzubereiten, und das war eine Reise durch Afrika.

Mit dem Herrichten des Motorrads, den Visa und dem Gepäck und all den anderen Dingen, die einen auf Trab halten, wenn man eine lange Reise mit dem Motorrad vorbereitet, hatte ich schon genug zu tun, aber die Erinnerung an den unglückseligen Marokko-Trip war immer noch frisch. Am meisten machte ich mir Sorgen wegen der brutalen afrikanischen Hitze – bis mir eine neue Idee kam, um meine blasse Haut auf die Sonne Afrikas vorzubereiten: Ich reservierte eine Session auf einer Sonnenbank. Das wäre mir niemals zuvor in den Sinn gekommen, da ich es schon immer für etwas, sagen wir mal, trashig hielt, aber jetzt war ich zu allem bereit. Nach zehn Minuten UV-Strahlen war ich pink wie ein Zuchtlachs und am Nachmittag, wieder zu Hause in meinem Bett, konnte ich die Marokko-Erfahrung in den schönsten Farben noch einmal durchleben, dieses Mal allerdings ohne Fliegen oder Nomaden. Das war der Moment, an dem ich es aufgab, an eine gebräunte Haut auch nur zu denken – wer außer mir hatte jemals auf einer Sonnenbank einen Hitzeschlag erlitten, verflucht noch mal! Aber warum nur konnte ich den Gedanken an eine Rückkehr in die Sahara und die Reise bis nach Kapstadt nicht aus meinem Kopf bekommen?

Ich denke, das ist die Anziehungskraft, die Afrika schon auf so viele Europäer wie mich ausgeübt hat – der schwarze Kontinent war mir buchstäblich unter die käsige Haut gegangen.

EINS

Ich hatte einen Tag im Oktober für meine Abreise festgelegt, um die Sahara während des Winters auf der nördlichen Halbkugel zu durchqueren, wenn die Temperaturen in der Wüste am niedrigsten waren. Als der Tag näher rückte, war alles vorbereitet: Das Motorrad war bereit, mein Gepäck war gepackt, meine Papiere waren in Ordnung wie noch nie – ich hatte mehrere Tage damit verbracht, in schicken und weniger schicken Vierteln von London so viele Visa zu ergattern, wie ich nur konnte. Alles war soweit. Nur ich fühlte mich immer noch nicht bereit. Und ich dachte, ich würde es wohl auch nie sein.

Um meine angeschlagenen Nerven zu beruhigen, las ich immer wieder in einem Buch, das ich vor einigen Monaten entdeckt hatte. Es trug den Titel The Rugged Road, geschrieben von einer Engländerin namens Theresa Wallach. Das Buch erzählt die unglaubliche Geschichte eines transafrikanischen Motorrad-Trips, den Miss Wallach und ihre Freundin mit dem treffenden Namen Florence Blenkiron im Jahre 1935 unternommen hatten. Auf einer 600er Panther mit Beiwagen und Anhänger fuhren die beiden von London bis nach Kapstadt: quer durch die Sahara, durch Äquatorialafrika, rüber an die Ostküste und runter bis zum Kap. Auf dem Rückendeckel wurde fröhlich ihre Unabhängigkeit verkündet: »keine Straßen, keine Rückendeckung, nicht einmal ein Kompass!« Es war eine inspirierende Lektüre, und ich war sehr beeindruckt von dem Esprit und dem Können der beiden Frauen, die Art von Hürden zu überwinden, von denen ich Albträume habe: den Motor mitten in der Sahara neu zusammenzusetzen, Wracks nach Muttern und Bolzen für das Motorrad zu durchsuchen und mit nichts als trockenem Brot und einer guten Dosis des British spirit zu überleben.

Bei meiner bevorstehenden Reise hatte ich einen klaren Vorteil hinsichtlich des Motorrads, dank der Riesenfortschritte, die die Technik in den vergangenen siebzig Jahren gemacht hatte. Umweltbedingt aber hatte sich nichts verändert für den Motorrad-Reisenden in Afrika: es war immer noch unsäglich heiß und körperlich sehr anstrengend. Es war interessant, festzustellen, dass es in kultureller und logistischer Hinsicht während der kolonialen Blütezeit 1935 viel einfacher gewesen war, durch Afrika zu reisen. Britannien hatte nicht nur auf den Meeren das Sagen, sondern auch in großen Teilen des dunklen Kontinents, und der Rest Afrikas wurde von anderen europäischen Großmächten regiert. Die Route von Theresa und Florence führte sie durch Kolonien, die von Frankreich, Belgien und England verwaltet wurden, und Soldaten der Fremdenlegion oder Colonels in Safari-Outfits begrüßten sie an jedem Grenzposten. Die Einheimischen wurden zwar von den Ladys mit Respekt behandelt, kamen aber nie über den Status einer anthropologischen Kuriosität hinaus. Sieben Jahrzehnte später, trotz des Untergangs des Britischen Weltreichs und der technischen Fortschritte in der Motorrad-Welt gab es ein Thema, das unsere beiden Reisen verband; es war heute noch so relevant wie am Neujahrsabend 1934, als Theresa Wallach beim Klang der Glocken von Big Ben, die von einem Funkposten der Fremdenlegion in Algerien ertönte, schrieb: »Vor meinem geistigen Auge sah ich die Menschenmenge mit ihrer Kultur und Gastronomie zu Hause, ihre sichere Existenz in einer unsicheren Welt … Ich ziehe es vor, mich mit dem Sand der Sahara herumzuschlagen, als mich im Treibsand der Gegenwartsgesellschaft zu verlieren.«

Du sagst es, Schwester!

Meine Gegenwartsgesellschaft atmete wahrscheinlich befreit auf, als ich an jenem Oktobertag endlich auf die Fähre in die Bretagne fuhr. Freunde und Familie hatten eine königliche Abschiedsfeier für mich veranstaltet, viele von ihnen waren, trotz kühler Temperaturen, auf den verschiedensten Motorrädern aus allen Ecken Großbritanniens angereist. Austin hatte sogar Buttons für alle gemacht, mit einer Zeichnung von mir auf meinem Bike, wie ich fröhlich zum Abschied winkte – wie ich mich aber tatsächlich fühlte, war weit davon entfernt. Als ich meine letzte Kontrollrunde machte und meinen Helm festzurrte, konnte ich vor Angst und gemischten Gefühlen kaum sprechen. Warum wollte ich nur all dies zurücklassen: Austin, meinen wunderbaren Ehemann, meinen treuen Gefährten und meine liebste Person auf Erden; meine Freunde, mein schwimmendes Heim, die sonnigen Gefilde Südenglands? Warum um alles in der Welt? Um mutterseelenallein mit dem Motorrad durch einen gefährlichen, unwirtlichen Kontinent zu fahren, wo ich niemanden kannte? In diesem Moment war ich mir nicht mehr sicher, ob ich es mir selbst erklären konnte. Mein Mund war so trocken wie die Wüste, die mich erwartete, als ich mit krächzender Stimme eine kurze Rede hielt und Austin zum Abschied küsste, ein Abschied, der mir unerträglich erschien. Als ich mich auf mein Bike schwang und den Motor anwarf, entrollten zwei meiner Freunde ein handgenähtes Spruchband, auf dem zu lesen war: »CAPE TOWN OR BUST!« Sie hatten das Spruchband per U-Bahn von Walthamstow angeschleppt, es blieb mir also gar nichts anderes mehr übrig; ich musste gehen, es war das mindeste, was ich für sie tun konnte.

Motorradfahren auf englischen Autobahnen ist nicht die allerschönste Biker-Erfahrung, und mit einer schwer bepackten 250er Enduro macht es erst recht keinen Spaß. Es gibt einem aber die Möglichkeit zur Kontemplation, und bei dieser Gelegenheit nutzte ich das Schneckentempo, um meine Gedanken zu sammeln und über das bevorstehende Abenteuer nachzudenken. Wie wahr das alte Sprichwort war, das besagte, dass selbst die längste Reise mit dem ersten Schritt beginnt, bemerkte ich, als ich an diesem kühlen Oktobertag nach Portsmouth fuhr. Ich beschloss, meine bevorstehende Reise als eine Reihe kleinerer Schritte zu sehen. Jetzt fuhr ich erst einmal nach Portsmouth. Heute Nacht würde ich ein Schiff nach St. Malo nehmen, und am nächsten Tag wollte ich Freunde in der Bretagne besuchen. Danach ginge es weiter nach Marseille, und so weiter. Am Beginn meiner transafrikanischen Reise war Kapstadt noch in weiter Ferne.

Es war eine sehr nützliche linguistische Aufwärmübung, dass meine erste Etappe mich durch Frankreich führte. Die meisten der afrikanischen Länder auf meiner Route waren französischsprachig, und diese ersten Tage gaben mir die Möglichkeit, mein Schul-Französisch aufzufrischen. Bis ich nach Angola kam, würde dies die offizielle Sprache meiner Reise sein. Angola war ein portugiesischsprachiges Land, und ich hatte noch keine Ahnung, wie ich mich dort verständigen würde. Aber ebenso wie ich den Mini-Sprachführer für Portugiesisch ganz unten in meinen Satteltaschen vergraben hatte, verdrängte ich diese Gedanken, ich würde mich später darum kümmern. Im Moment konzentrierte ich mich darauf, mein Frenglisch aufzufrischen.

Als Engländer muss man Farbe bekennen, wie man zu den gallischen Nachbarn steht: Entweder man liebt sie oder man kann sie nicht ausstehen, einen Mittelweg gibt es nicht. Bei den Mitgliedern der letzteren Kategorie hatte dies entweder mit unfreundlichen Kellnern oder einer Abscheu vor Knoblauch zu tun oder damit, dass Paris während des Krieges nicht ausgebombt wurde. Ich gehöre auf jedem Fall dem ersten Lager an. Wären da nicht die lächerlichen Versuche in der Popmusik, könnte ich Frankreich gut und gerne als meine zweite Heimat adoptieren. Diese Zuneigung lässt sich höchstwahrscheinlich auf wehmütige Erinnerungen an Schulausflüge und Familienurlaube zurückführen. Wie für viele Kinder meines Alters, die in den 70er- und 80er-Jahren im Süden Englands groß wurden, waren die Trips nach Frankreich die ersten Schnuppertouren ins Ausland. Das Essen war komisch, die Toiletten waren noch komischer und die Menschen legten sich am helllichten Tag zum Schlafen hin; all das war seltsam und aufregend.

Natürlich bummelten wir bei diesen Ausflügen durch das Schloss von Versailles und rieben unsere Hände an der berühmten Glocke in Notre Dame, aber zwanzig Jahre später verblassten diese Erinnerungen vor denen viel wichtigerer Ereignisse, wie dem Kauf eines Schnappmessers im Labyrinth eines Pariser Flohmarkts oder als wir uns aus dem Louvre stahlen, um eine Lucky Strike (aus der weichen Schachtel) zu qualmen. Es fällt mir schwer zu glauben, dass meine Schulausflüge tatsächlich so viel Spaß gemacht hatten, aber es erklärt doch, warum Frankreich einen Platz in meinem Herzen hat – hier begann für mich das Abenteuer. Als ich von der Fähre fuhr, schien es mir also nur passend, dass ich hier wieder ein Abenteuer begann, mein bisher größtes.

Ich fuhr in die Bretagne, nach Nantes, um meine Freunde Rachel und Simon zu besuchen. Genau wie das argentinische Schaffell, dass sich über meinen Sattel spannte, stammte unsere Freundschaft aus Zeiten meiner Amerika-Reise. Rachel hatte ich in Los Angeles kennengelernt, als wir beide uns auf den Weg nach Mexiko machten. Auch Rachel fuhr ein Geländemotorrad, und gemeinsam machten wir uns auf zu einem Thelma & Louise-Trip, nur dass wir Motorräder fuhren und die Szene mit Brad Pitt bei uns leider nicht stattfand. Ein paar Monate später trafen wir uns in Chile wieder und reisten gemeinsam 3000 Kilometer durch Patagonien bis zur äußersten Spitze Südamerikas. Rachel hatte damals, als wir uns unseren Weg durch die Wildnis bahnten, noch keine Ahnung, dass sie von ihrem Freund Simon schwanger war. Heute leben Rachel, Simon und ihr gemeinsamer Sohn Patrick friedlich in Rachels Heimatstadt Nantes, und das Transportmittel der Familie ist – wie kann es anders sein – ein Motorrad mit Beiwagen.

Gerade in den ersten Tagen meines Trips brauchte ich die Bestätigung von Leuten, die wussten, was es heißt, sich auf solch ein Abenteuer zu begeben. Wenn man die Erfahrung der beiden zusammenrechnete, hatten Rachel und Simon fast die ganze Welt bereist, nur Afrika nicht.

»Es hat mich nie sonderlich gereizt«, gab Simon zu, als wir uns über die Landkarte beugten, die wir auf dem Boden ausgebreitet hatten. Patrick krabbelte derweil sabbernd über Kenia und den Sudan.

»Mich auch nicht«, fügte Rachel hinzu. »Es macht mir ein wenig Angst.«

Das verwunderte mich. Keiner der beiden war der Typ Mensch, der sich seine Informationen aus der Daily Mail holte. Sie waren beide weit gereist, intelligent, gebildet und vernünftig.

»Und was genau macht euch Angst an Afrika?«

»Große schwarze Männer mit Gewehren«, sagte Rachel, mit einem typisch gallischen Achselzucken.

»Der Schlamm!«, verkündete Simon seine Meinung aus Motorradfahrer-Perspektive. »Mann, dieser Schlamm! Du hast doch bestimmt die Bilder gesehen, oder?«

Ich wusste, wovon er sprach. Ich hatte in spezialisierten Reiseführern Fotos von Motorradfahrern gesehen, die von Kopf bis Fuß mit dickem, rotem Schlamm bedeckt waren und ihre Bikes durch kniehohen Sumpf schoben oder auf den Landstraßen in Zentralafrika bis zu den Radachsen im Schlamm versunken waren. Asphaltstraßen waren eine Seltenheit an diesem Ende der Welt, und die Regenzeit verwandelte alle anderen Straßen in Morast, viele wurden unpassierbar. Ich musste zugeben, das hörte sich nicht sehr attraktiv an, aber wie immer steckte ich den Kopf in den Sand und dachte mir, ich würde mir einfach zu gegebener Zeit Sorgen darum machen. Und was war mit den großen, schwarzen Männern mit Gewehren?

Auch vor ihnen hatte ich nicht wirklich Angst. Ich hatte herausgefunden, dass bei den meisten meiner Mitmenschen Höflichkeit der alten Schule und ein aufrichtiges Lächeln so gut wie alle kniffligen Situationen löste. Falls auch das nicht mehr half, war Bargeld immer noch die letzte Lösung.

»Weder der Schlamm noch die Einheimischen machen mir Sorgen«, sagte ich, »sondern die Hitze. Die Sonne ist so heftig, und ich vertrage sie einfach nicht.«

Rachel versuchte, nett zu sein: »Tja, das ist eben das Problem als englisches Röschen«.

»Mhm, ich würde meinen Teint eher käsig nennen.«

»Nach einer Weile wirst du dich schon an die Hitze gewöhnen.«

»Da bin ich mir nicht so sicher«, sagte ich und erzählte ihnen von meinem katastrophalen Erlebnis in Marokko.

»Lois, bist du dir sicher, dass dieser Afrika-Trip eine gute Idee ist?«, fragte mich Simon, als ich meine Geschichte beendet hatte. Sein Ton war leicht sarkastisch, aber er meinte es ernst.

»Nun, ich weiß nicht, ob es unbedingt eine gute Idee ist, aber irgendwie will ich es trotzdem tun.« Das war zwar auch keine richtige Erklärung, aber die einzige, die ich im Moment auf Lager hatte.

Rachel und Simon stellten ihre Unterstützung und ihre positive Einstellung zu meinem Afrika-Trip zur Schau und ich tat alles, um mich selbstbewusst und optimistisch zu zeigen. Aber nach ein paar Tagen wurde mir klar, dass ich weiter musste. Es war zu einfach, hier zu bleiben, die Gastfreundschaft und die Neckereien in meiner Muttersprache zu genießen, während ich das Unausweichliche vor mir herschob. Es wurde Zeit, loszufahren und den Stier der Sprachbarriere bei den Hörnern zu packen.

Dies entpuppte sich aber als schwerer als erwartet, nicht nur aufgrund meiner linguistischen Untauglichkeit, sondern weil ich ständig auf meine Landsmänner traf. Irgendwo in Mittelfrankreich, in der Nähe von Lyon, regnete es so stark, dass ich gegen Ende des Tages einem der vielversprechenden Schilder »Chambres d’Hôtes« folgte. Eine von Pappeln gesäumte Straße schlängelte sich zu einem alten Bauernhaus aus grauem Stein, in dem Jeff und Angela aus Worcester, wie so viele andere desillusionierte Engländer, versuchten, sich in Frankreich eine neue Existenz als Betreiber eines ländlichen Gästehauses aufzubauen. Alle Requisiten einer rustikalen Kulisse waren vorhanden: Hühner gackerten im Hof, das Frühstück bestand aus heimischen Bioerzeugnissen, und der Verputz an den Wänden war gerade so weit abgeblättert, dass es noch charmant, aber noch nicht heruntergekommen aussah – hier war die Welt noch in Ordnung. Jeff und Angela waren sehr zufrieden mit ihrem neuen Leben und beschrieben mir augenblicklich ihre Flucht aus dem furchtbaren England des 21. Jahrhunderts.

»Es war wegen der Zuwanderer«, sagte Angela. »Und wegen der Radarfallen«, fügte Jeff hinzu.

»Genau!«, riefen sie einstimmig aus, »Zuwanderer und Radarfallen!«

»Es gibt viel zu viel von beidem«, bestätigte Jeff, für den Fall, dass es da noch Zweifel gab.

»Genießt ihr euer neues Leben in Frankreich?«

Angela ließ sich in höchsten Tönen über gute Schulen und billigen Wein aus, bevor sie zu ihrem Lieblingsthema kam.

»Aber der Fahrstil der Franzosen ist einfach FURCHTBAR! Sie fahren im Ort herum, als ob es eine Rennstrecke wäre, ständig fahren sie über rote Ampeln, es ist unglaublich – eines Tages, ich fuhr gerade zum Flughafen, als plötzlich dieser Wagen herausschoss, der muss so um die 150 Sachen draufgehabt haben … also Stundenkilometer, natürlich«, fügte sie mit einem nachsichtigen Lächeln für den nicht mit dem metrischen System vertrauten Gast hinzu.

»Hört sich so an, also ob ihr hier ein paar Radarfallen ganz gut gebrauchen könntet«, sagte ich, aber sie war schon zu ihrer nächsten Geschichte über den mörderischen französischem Fahrstil übergegangen. Jeff, der die Geschichte offensichtlich in- und auswendig kannte, gab seine eigene zum Besten und eine Weile saß ich still da, während die beiden in Stereo weitermachten. Da Jeff lauter sprach, gewann er.

»… Aber wie auch immer, ich würde nicht nach England zurückgehen, selbst wenn man mich dafür bezahlte. Auf gar keinen Fall«, sagte er abschließend.

»Die Engländer kommen doch sowieso alle hier rüber, oder?«, zwitscherte Angela.

»Genau, das ist ja das eigentliche Problem.«

»Außer dem Fahrstil …«

»Was ist das eigentliche Problem?«, warf ich schnell ein, bevor man mir eine neue Fahrstil-Geschichte auftischte.

»Die Engländer. Sie kommen alle hier rüber. Als wir hierher kamen, waren wir die einzigen in der Gegend, und jetzt sind sie überall. Wenn du zum Flughafen fährst, siehst du nur englische Autos auf dem Parkplatz. Sie kaufen alle Grundstücke auf. Sie sind einfach überall.«

»In der Stadt gibt es ein Delikatessengeschäft, die verkaufen jetzt sogar schon Marmite!« fügte Jeff mit empörter Stimme hinzu.

»Ts, ts, ts!«, machte ich, »Man stelle sich das nur vor! Ausländer, die versuchen, in einem anderen Land ein besseres Leben zu leben, einfach unerhört! Immer diese Zuwanderer!«

Aber Jeff und Angela hörten mir gar nicht zu, sie erzählten mir bereits von einem Pärchen aus Kent, das sich in der Nähe ein völlig überteuertes Château gekauft hatte. Für viel mehr Geld, als es eigentlich wert war, aber sie machen gerade eine Fernsehshow daraus – und wir hatten unseren Auftritt in dieser Show, nicht wahr, Liebling? Als wir hierher kamen, waren wir die Einzigen in der Gegend, aber jetzt …

Unter dem Vorwand, müde zu sein und meine Füße trocknen zu müssen, machte ich mich auf den Weg in mein Zimmer. In frische Leintücher gebettet und mit dem Duft von Aromatherapiekerzen in der Nase schlief ich ein, nicht ohne mir zuvor die Idee von Frankreich als meiner zweiten Heimat noch einmal durch den Kopf gehen zu lassen.

Marseille war nur noch eine Tagesfahrt entfernt, und als ich durch Südfrankreich fuhr, wehte mir warme Luft ins Gesicht. Es erinnerte mich an den glücklichen Umstand, dass ich dem Trübsinn des Winters auf der nördlichen Halbkugel und der damit verbundenen Plackerei entkommen war. Ganz Südeuropa hatte dieses Jahr unter einem unglaublich heißen Sommer geschmort; der ausgedörrte Boden war blassgelb. Die von der Sonne gebleichten Häuser und die abgeblätterten Farben der kleinen Städte auf meinem Weg mit ihren Straßencafés und nach Gauloise riechenden Tabacs ließen das Gefühl von Wärme, Zivilisation und Vertrautheit aufkommen, selbst bei einer Britin fern der Heimat. Ich suhlte mich in der Behaglichkeit und Mühelosigkeit des Ganzen. Schon in wenigen Tagen würde ich die sicheren Grenzen Europas, ihre bekannten Sitten, Gebräuche und Kulturen hinter mir lassen und sie gegen die unbekannte Welt des muslimischen Nordafrikas eintauschen, wo man weiße Frauen auf Motorrädern ungefähr so häufig vorfand wie Mc Donald’s-Restaurants.

In Marseille schlug ich mein Nachtlager in einem angenehm heruntergekommenen Hotel an der Corniche auf, der Küstenstraße, die sich am Mittelmeer entlang schlängelt. Vom obersten Stockwerk aus hatte ich einen Blick über das Meer, das E. M. Forster »diesen exquisiten See« genannt hatte. Ich hatte schöne Erinnerungen an diesen Schmelztiegel am Rande Europas: Austin und ich hatten hier einen Teil unserer Motorrad-Flitterwochen verbracht, um die Fähre nach Korsika zu nehmen. Wir hatten eine von Rassenkonflikten gebeutelten Stadt erwartet und waren freudig überrascht gewesen, eine Art französisches San Francisco vorzufinden: eine hügelige Stadt voller Leben, Musik und Sonnenschein.

Als ich mein Gepäck im Hotel die fünf Stockwerke zu meinem Zimmer hoch schleppte, trabte mir der freundliche und etwas exaltierte Kerl von der Rezeption hinterher; der Helm und zwei prall gefüllte Satteltaschen hatten ihn neugierig gemacht. Sein Englisch war genauso schlecht wie mein Französisch, aber wir hangelten uns durch etwas, was fast als Unterhaltung hätte durchgehen können.

»Sie ’aben den ganzen Weg von England mit Motorrad gemacht?« »Ja« schnaufte ich, als ich den letzten Treppenabsatz erreichte. »Und wo geht es nach Marseille ’in?«

»Ich nehme morgen die Fähre nach Tunis.«

»Oh!« Er warf entsetzt die Hände in die Luft und wischte sich die dünnen Haare aus dem Gesicht, blass und besorgt.

»Alleine? Sie fahren alleine nach Tunis?«

»Ähm, ja …«

»Oh, non! Aber Madame, Tunis ist nicht der richtige Ort für eine … für eine …« Er suchte verzweifelt nach dem richtigen Wort. »Für eine Ehefrau!«

Ich versuchte, nicht zu lachen, aber seine rudimentäre Übersetzung des Worts »femme«, das sowohl Frau als auch Ehefrau heißen kann, hörte sich an wie eine düstere Warnung an alle verheirateten Frauen. Ich versicherte ihm, dass mir nichts geschehen würde, während ich nervös an meinem Ehering drehte und hoffte, er täusche sich.

Früh am nächsten Morgen – noch immer hallten mir seine Worte nach – machte ich mich auf den Weg zum Hafen und fand an den Docks von Marseille ein afrikanisch anmutendes Chaos vor. Obwohl es noch Stunden bis zur Abfahrt waren, kam ich dank des Staus von Autos und Lkws nicht einmal bis an die Schranke. Einige Fahrzeuge sahen aus, als ob man sie rückwärts eingeparkt hätte; sie standen kreuz und quer auf dem Bürgersteig. Alle riefen und hupten durcheinander, ein Fahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung durch einen Kreisverkehr, und die Hafenbeamten wedelten mit den Armen und pfiffen in ihre Trillerpfeifen, aber das interessierte niemanden. Glücklicherweise konnte ich mich auf meinem Motorrad diesem Durcheinander entziehen und quetschte mich bis in den Hafen durch; ich folgte einfach dem Geruch der Abgase und der verbrannten Kupplungen. Und dann sah ich Hunderte von Fahrzeugen in einer gigantischen, langsam vorrückenden Schlange – alle wollten nach Tunesien.

Ich ging in das Hafenbüro, um meine Karte zu lösen, als ich erneut in einem Chaos landete. Die Fahrgäste drängelten und brüllten, die Tunesier wechselten dabei mühelos zwischen französischen und arabischen Beschimpfungen hin und her. In dem stickigen Büro ging kein Lufthauch. Hinter zwei Glasfenstern, auf denen »Tunis« stand, saßen zwei verdrossene Beamte, die die Karten mit übertriebener Trägheit ausgaben. Ab und an unterbrachen sie ihre Arbeit und brüllte in die Menge, die ständig gegen die Glasscheibe klopfte, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen.

»Eine Schlange! Einfach eine Schlange bilden!«, jammerte ich in mich hinein. »Ich schwöre, es funktioniert, in England funktioniert es wunderbar, tagtäglich!«

Ich hatte London ja erst vor einer Woche verlassen, ich befand mich noch im britischen Höflichkeits-Modus. Also stellte ich mich hinten an und wartete geduldig. Aber nachdem sich ein Tunesier nach dem anderen vorgedrängelt und mich manche buchstäblich aus dem Weg geschoben hatten, wurde mir klar, dass ich mich anpassen musste. Doch als ich endlich am Schalter ankam, wurde ich von einem Mann mittleren Alters mit fettigem Schnurrbart und im Jogginganzug zur Seite gedrängt. Er brachte es fertig, sein Lächeln gleichzeitig schmierig und bedrohlich aussehen zu lassen. Er stieß mich mit der Schulter weg, drängte sich vor und schmiss eine Handvoll zerknitterter Euroscheine auf den Schalter.

»Excusez-MOI!«, sagte ich und gab ihm meinerseits eine mit der Schulter, um mir meinen Platz zurückzuerobern. Er starrte mich kurz überrascht an und versuchte mich dann auf charmante Weise einzuwickeln. Als er merkte, dass er damit keinen Erfolg haben würde, war Schluss mit den Nettigkeiten, er packte meinen Arm und schrie mich auf Arabisch an. Ich hatte keine Ahnung, was er sagte, aber sein Tonfall war unmissverständlich. Seine Kumpane umringten uns, um ihm Rückendeckung zu geben. Als er erneut versuchte, sich vorzudrängeln, wurde mir klar, wenn das so weiterging, bekam ich nie meine Karte. Plötzlich ließ uns alle eine dröhnende Stimme auf Französisch zusammenfahren. Wir drehten uns um und sahen einen großen, makellos gekleideten älteren Mann in voller Montur mit Überziehermantel, Hut und Gehstock. Er legte mir beschützend seinen Arm um die Schulter, brüllte die Tunesier an und schwang dabei seinen Stock in ihre Richtung, bis sie sich unter Murren zurückzogen. Dann bugsierte mich mein Retter zurück an den Schalter.

»Merci monsieur, merci beaucoup«, sagte ich dankbar.

»De rien! Sie reisen mit dem Motorrad?«, fragte er und zeigte auf meinen Helm.

Ich nickte.

»Und wo geht es nach Tunesien hin?«

»Nach Südafrika.«

»Non! Mon Dieu! Auf einem Moto, ganz alleine?«

Die Menge, die meine dramatische Rettung mitverfolgt hatte, hörte aufmerksam zu und stieß ein kollektives »Ooohh!« aus. Sobald ich meine Fahrkarte hatte, führte mich der alte Mann aus der Menge raus, wirbelte mich herum, packte mich an den Schultern und küsste mich nach kontinentaler Manier auf beide Wangen.

»Bonne chance, ma chérie, bonne chance!«, brüllte er zum Entzücken der anderen Wartenden, die daraufhin in Jubel ausbrachen und klatschten. Er umarmte mich fest und dann war er weg. Ich wünschte mir, er würde mich nach Kapstadt begleiten.

Ich hatte so lange gebraucht, um meine Fahrkarte zu ergattern, dass ich befürchtete, die Fähre würde ohne mich ablegen, also rannte ich zu meinem Motorrad und dabei fast einen Hafenangestellten um.

»Habe ich die Fähre nach Tunis verpasst?«, fragte ich voller Panik. Er lachte kurz matt auf: »Mademoiselle, das Schiff hat fünf Stunden Verspätung.«

Ich stieß einen erleichterten und gleichzeitig überraschten Seufzer aus. »Fünf Stunden Verspätung!«

»Dieses Schiff hat immer Verspätung. Es fährt nach afrikanischem Fahrplan«, fügte er hinzu und zog die Augenbrauen nach oben.

Obwohl es erst vormittags war, war es bereits glühend heiß, so ließ ich mein Motorrad in der Schlange der frustrierten, vor Hitze brutzelnden Autofahrer stehen und kauerte mich in den Schatten eines Gebäudes, von wo ich meine Mitfahrer beobachten konnte. Die meisten waren Tunesier, die in unglaublich abgewrackten Fahrzeugen, die unter der Last der Luxusgüter aus dem freien Westen schier zusammenbrachen, in ihre Heimat zurückkehrten. Bei einer schnellen Bestandsaufnahme registrierte ich mehrere Kühlschränke komplett mit Gefrierfach, eine Couchgarnitur, einen elektrischen Ofen, einen (kaputten) Heimtrainer und zahllose Wäschesäcke, die mit Allah weiß was vollgestopft waren. Der Rest der Passagiere waren französische Rallyefahrer auf ihrem Weg in die Sahara, zu ihrem Wüstenabenteuer in ihren makellosen Allradfahrzeugen, komplett ausgestattet mit Sandblechen, Winden und Support-Crews. Die Rallyefahrer hatten einen ganz speziellen Look – betucht, aber wettergegerbt, ausstaffiert in sandfarbenen Wüsten-Outfits im Military-Stil mit vielen, vielen nützlichen Taschen. Mir fiel auch ein Typ Frau auf, quasi das Outdoor-Pendant zu den Spielerfrauen im Fußball: zähe blonde Frauen, gepflegt und gebräunt und wettergegerbt.

Die fünfstündige Warterei brachte die etwas temperamentvolleren Passagiere noch weiter auf die Palme, was zu einem massiven Hupkonzert führte, das zwar nichts an der Tatsache änderte, wohl aber die Stimmung der Teilnehmer hob. Während die ungeduldigen Tunesier um mich herum hupten wie verrückt und dabei auf Arabisch schimpften und schrien, saßen die französischen Rallyefahrer es in resigniertem Schweigen aus. Vielleicht hatten sie diese Reise schon öfter gemacht. Ich saß die Sache genauso aus und schwatzte mit ihnen, um die Zeit totzuschlagen, bis am Spätnachmittag alle an Bord waren. Mein Bike war festgezurrt und eingepfercht zwischen polierten Land Rovern und demolierten Minibussen, und endlich legten wir ab Richtung Afrika.

Als ich an Deck stand und beobachtete, wie Europa immer kleiner wurde, überlegte ich mir, ob die heutigen Ereignisse wohl ein Vorgeschmack darauf waren, was mich erwartete. Während ich mich über die Reling lehnte und der Schiffsschraube zusah, wie sie die stillen Wasser des Mittelmeers aufwühlte, sinnierte ich darüber nach, ob wohl von jetzt an alles nur noch verrückter, schlechter und sehr viel heißer werden würde. Verrückter – damit konnte ich umgehen, ich konnte es sogar genießen. Schlechter – nun, das musste irgendwann so kommen. Aber heißer, sehr viel heißer? Das war immer noch der Punkt, der mich am meisten beunruhigte. Der unglückselige Trip nach Marokko hatte mir furchtbare Angst eingeflößt, und selbst jetzt, sechs Monate später, machte mir das Sorgen. Ich erinnerte mich daran, wie restlos niedergeschlagen ich mich gefühlt hatte, als ich in jener Hütte in der Wüste lag und matte Versuche unternahm, die Fliegen von meinem Gesicht fernzuhalten. Als nun die Schatten in der Spätnachmittagssonne immer länger wurden und ich mich langsam auf Tunesien zu bewegte, fragte ich mich, auf was um alles in der Welt ich mich da eingelassen hatte.

ZWEI

Als ich ein wenig unter Deck herumschlenderte, wurden mir ein paar Dinge klar. Erstens, unter all den Passagieren hatte ich die blasseste Haut: die Tunesier hatten eine natürliche Bräune und die französischen Rallye-Typen hatten alle diese lederne Saint-Tropez-Bräune. Zweitens, zusammen mit der Handvoll Rallye-Damen und einigen verschleierten Tunesierinnen waren wir Frauen ein verschwindend kleines Grüppchen an Bord. Ich war definitiv die einzige Frau mit Motorrad und, soweit ich das sehen konnte, die einzige Frau, die allein reiste. Ich stach aus der Menge heraus wie ein weißes Leuchtfeuer – und das war nicht unbedingt die angenehmste Reiseerfahrung.

Dank meines Minderheitenstatus wurde ich schon bald von Crewmitgliedern und Passagieren angestarrt, sie stupsten mich an und fragten mich aus – ich fühlte mich wie ein Tier einer seltenen Rasse. Das war keineswegs böse gemeint, sondern pure Neugierde. Ich fühlte mich nicht bedroht, bloß auf gewisse Weise auf dem Präsentierteller vorgeführt. Da ich mit einem schwarzen Adoptiv-Bruder in einem überwiegend weißen Teil Englands aufgewachsen war, hatte ich aus nächster Nähe erlebt, was es heißt, Außenseiter zu sein. Jetzt wurde ich an die Unbehaglichkeit erinnert, die damit einhergeht. Letztendlich gebrauchte ich eine typische Notlüge: Ich würde meinen Mann in Tunesien zu einem gemeinsamen Urlaub treffen. Damit wurde ich mit einem Schlag normal und daher respektiert. Man konnte fast die beruhigten Seufzer meiner Fragesteller hören.

Ein kleiner Spaziergang über Deck machte mir klar, dass es nicht allzu viel gab, womit sich Hunderte von Personen die nächsten 24 Stunden vergnügen konnten. Der Duty-Free Shop hatte ein annehmbares Angebot an Zigarettenstangen, war aber überraschend schlecht mit Alkohol bestückt. Dafür gab es aber eine »Ramadan Special Offer« an Parfümen, was vielleicht das karge Essen an Bord wettmachen sollte – man mochte hungrig sein, aber zumindest roch man gut! Dank Ramadan war das Selbstbedienungsrestaurant geschlossen und es gab nur schwarzen Kaffee, steinharte Croissants und einen seltsamen Pizza-Verschnitt, der von ein paar Typen mit kesser Lippe verkauft wurde. Für die beiden Spaßvögel war ich wohl ein Spektakel mit großem Spaßfaktor, sie lachten und machten mit mir jedes Mal Witze, wenn ich mir Nachschub holte. Aber vielleicht, wie mein paranoides Unterbewusstsein argwöhnte, lachten sie über mich.

Nach ein paar Stunden als Bord-Clown flüchtete ich in meine Kabine und redete mir den Rest des Abends selbst ins Gewissen. »Da wirst du dich dran gewöhnen müssen, Lois! Die nächsten 15 000 Kilometer wird man dich anstarren, auf dich zeigen, man wird an dir zerren und dich stupsen und begrapschen. Da musst du durch!« Es machte mir nicht allzu viele Sorgen, da ich wusste, dass die kulturelle Eingewöhnungsphase vorüber gehen würde. Ich stand ja noch ganz am Anfang meiner Reise, und am Anfang erlebt man alles sehr viel intensiver. Ich wusste, dass in ein paar Wochen alles ganz anders aussehen würde.

Am nächsten Morgen riss ich mich zusammen und richtete mich auf (soweit das bei meinen 1,65 möglich ist), Schultern gerade, Brust raus – bis ich mich im Spiegel sah und letzteres schnell wieder sein ließ – und ging dann festen Schrittes zu den Sitzplätzen, wobei ich allen direkt in die Augen schaute. Bis ich endlich an der Kaffeeausgabe war, war ich es bereits leid, einen falschen Stolz zur Schau zu tragen, es war einfach ermüdend, dieses stählerne Äußere aufrecht erhalten zu wollen. Ich fühlte mich wie Robert de Niro in Taxi Driver – »You lookin’ at me? You lookin’ at me?« Um ganz ehrlich zu sein, ich wollte nur noch zurück in meine Kabine und in aller Ruhe meinen Ian McEwan-Roman lesen. Beim Duty-Free-Shop angekommen, zögerte ich noch einmal und überlegte, wie ich wohl am besten die vier Stunden bis zur Ankunft in Tunis herumbringen könnte, als mich eine junge, schlanke Französin auf Englisch ansprach. Sie trug Jeans und ein T-Shirt, hatte kurze, dunkle Haare und ein freundliches Lächeln. Ich hatte sie vorher noch nicht bemerkt, sie gehörte auf keinen Fall zu den Rallye-Damen.

»’Allo!«, begrüßte sie mich. »Bin ich froh, dass ich dich getroffen habe! Ich habe dich in der Schlange für die Fähre auf deinem Motorrad mit dem ganzen Gepäck gesehen. Zuerst dachte ich, du gehörst zu den Rallye-Leuten, aber dann eher doch nicht. Du reist alleine, oder? Als ich dich sah, dachte ich, ich muss mit ihr sprechen, ich will wissen, wo fährt sie hin?« Sie schenkte mir ein strahlendes Lächeln, dass ich dankbar zurückgab.

»Ich fahre mit dem Motorrad nach Südafrika. Und du?«

»Ich ziehe nach Tunesien.« Sie streckte mir ihre Hand entgegen: »Ich heiße Dominique.«

Ich war also doch nicht die einzige allein reisende Frau an Bord. Ich grinste innerlich über meine Paranoia des Vortags.

»Wie wäre es mit einem Kaffee?«, fragte Dominique.

Also machten wir uns auf den Weg zu den Typen mit der kessen Lippe an der Essensausgabe, die sofort in hysterisches Kichern ausbrachen, als sie uns sahen. Bei lauwarmem Kaffee erzählte mir Dominique von ihrem neuen Leben.

»Ich habe mich in einen Tuareg verliebt!«, verkündete sie und zeigte mir ein Porträt ihrer Eroberung auf ihrem Handy. Er trug den traditionellen Kopfschmuck Cheche der Tuareg. Er war dem Kopfschmuck der Berber in Marokko sehr ähnlich – eine dunkelblaue Stoffbahn, die gleichzeitig Turban und Schleier ist und nur die Augen freilässt. Obwohl das Bild keinen Aufschluss über sein tatsächliches Aussehen gab, war er auf jeden Fall eine exotische Erscheinung.

»Letztes Jahr habe ich in Tunesien Urlaub gemacht. Er war unser Reiseführer, wir haben eine Kameltour durch die Wüste gemacht, und …« Sie zuckte mit den Schultern. »Wir haben uns verliebt. Und jetzt steht mein Auto da unten« – sie zeigte auf das Autodeck unter uns – mit all meinem Hab und Gut. Fast so wie eines dieser tunesischen Autos, die alles Mögliche auf dem Dach transportieren! Ich habe meinen Job aufgegeben, habe mein Haus in Frankreich verkauft und werde mit ihm in der Wüste leben. Wir werden beide als Reiseführer arbeiten.«

»Wow«, sagte ich, beeindruckt von diesem mutigen Schritt. Quer durch Afrika zu reisen war eine Sache. Man wusste ja immer, dass man irgendwann nach Hause fahren würde. Aber alles aufzugeben, um in der Wüste zu leben, war etwas ganz anderes.

»Aber manchmal, du«, sagte sie, und schaute mir direkt in die Augen, »manchmal beunruhigt mich das und mein Herz geht so.« Sie klopfte sich mit einer schnellen Bewegung der Hand auf die Brust. »Aber ich denke, ich muss ihm folgen, also meinem Herzen, meine ich. Ich weiß, dass ich das Richtige tue.«

Ich versicherte ihr, dass sie das Richtige tat.

»Als ich dich auf deinem Motorrad sah, dachte ich, vielleicht wärst du ja in einer ähnlichen Situation. Ich dachte, du würdest auch zu einem großen Abenteuer aufbrechen.«

»Da hast du recht. Und mir geht es genauso – die meiste Zeit bin ich total aufgeregt, aber dann habe ich auch wieder diese Momente, wo ich denke, was zum Teufel mache ich denn hier?«

Ich erzählte ihr von meinem glücklosen Trip nach Marokko und den Zweifeln danach, ob ich in die Sahara zurückkehren sollte. Sie nickte langsam und nachdenklich.

»Ich glaube, es ist okay, vor etwas Angst zu haben, solange die Angst dich nicht davon abhält, es zu tun.«

»Genau!«, stimmte ich ihr aus tiefstem Herzen zu, und wir stießen mit unseren Plastikbechern auf unsere kommenden Abenteuer an. Dominique und ich quatschten die nächsten Stunden über unsere Vergangenheit und Zukunft, bis über Lautsprecher verkündet wurde, dass sich alle Passagiere auf das Autodeck begeben sollten. Wir waren endlich in Afrika angekommen! Obwohl wir uns erst vor wenigen Stunden kennengelernt hatten, verabschiedeten wir uns wie zwei alte Freunde mit einer Umarmung. »Meine Güte!«, dachte ich, »meine britische Reserviertheit beginnt jetzt schon zu bröckeln!« Dominique machte sich auf den Weg nach unten zu ihrem überladenen Wagen und ihrem neuen Leben, und rief mir noch »Bonne chance!« zu, bevor ich sie aus den Augen verlor.

»Et toi aussi!«, rief ich zurück und freute mich darüber, dass ich wenigstens einige Wörter auf Französisch aneinanderreihen konnte. Ich bahnte mir einen Weg zu meinem Motorrad und war begeistert, endlich die Fähre verlassen zu können und Fuß auf afrikanischen Boden zu setzen.