Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, März 2019

Copyright © 2019 by Rowohlt • Berlin Verlag GmbH, Berlin

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages

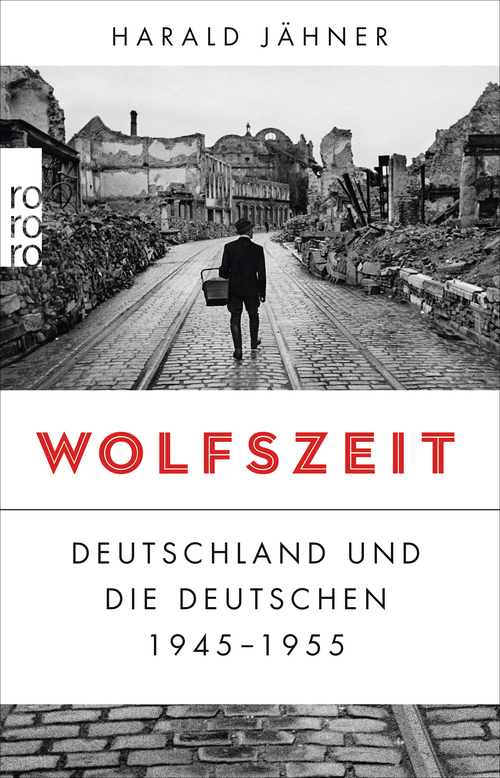

Umschlaggestaltung Frank Ortmann

Umschlagabbildung Werner Bischof / Magnum Photos / Agentur Focus

Schrift DejaVu Copyright © 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved.

Bitstream Vera is a trademark of Bitstream, Inc.

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen

ISBN Printausgabe 978-3-7371-0013-7 (7. Auflage Mai 2019)

ISBN E-Book 978-3-644-10032-9

www.rowohlt.de

Hinweis: Die Seitenverweise der Text- und Bildnachweise beziehen sich auf die Printausgabe.

ISBN 978-3-644-10032-9

Friedrich Luft: Berlin vor einem Jahr. Die Neue Zeitung, 10.5.1946.

Der Kompromiss, den 8. Mai, 23.01 Uhr, als offizielles Datum für das Kriegsende anzusetzen, hielt allerdings nicht ganz: Die USA feiern den VE-Day am 8. Mai, in Russland wird der Tag des Sieges am 9. Mai gefeiert. Auch in der DDR gab es zum Tag der Befreiung erst am 9. Mai schulfrei. Andere Länder haben wiederum eigene Daten, so die Niederlande den «Befrijdingsdag» am 5. Mai, die Dänen «Befrielsen» am 4. Mai.

Über Walter Eiling berichtete Egon Jameson in der «Neuen Zeitung» vom 14.7.1949 unter der Überschrift «Setzt endlich die letzten Opfer der Gestapo frei!».

Beispielhaft genannt sei die umfassende Studie von Uta Gerhardt, die den einschneidenden Systemwechsel von der Führerdiktatur zur parlamentarischen Demokratie, eingeleitet durch die vorübergehende vollständige Abgabe der Souveränität an die Alliierten, als einschneidend genug herausgearbeitet hat, um von der Stunde Null sogar in mehr als nur bildlicher Hinsicht sprechen zu können: «Die Zeitdynamik der Maßnahmenprogramme enthielt eine Nullphase. Man erkennt, dass die Stunde Null nicht bloß eine Metapher war. Sondern Stunde Null entsprach dem Politikmodell für ganze gesellschaftliche Lebensbereiche.» Uta Gerhardt: Soziologie der Stunde Null. Zur Gesellschaftskonzeption des amerikanischen Besatzungsregimes in Deutschland 1944–1945/46. Frankfurt am Main 2005, S. 18.

Ruth Andreas-Friedrich: Der Schattenmann. Tagebuchaufzeichnungen 1938–1948. Berlin 2000, S. 303.

Anonyma: Eine Frau in Berlin. Tagebuchaufzeichnungen vom 20. April bis 22. Juni 1945. Frankfurt am Main 2003, S. 158.

Andreas-Friedrich, S. 366.

Keith Lowe: Der wilde Kontinent. Europa in den Jahren der Anarchie 1943–1950. Stuttgart 2014, S. 33. Dem Buch entstammen auch die vorangegangenen Zahlen und der Vergleich zwischen der Opferrate in Hamburg und der in ganz Europa.

Wolfgang Borchert: Das Gesamtwerk. Hamburg 1959, S. 59.

Schelsky schrieb: «Diese Generation ist in ihrem sozialen Bewusstsein und Selbstbewusstsein kritischer, skeptischer, misstrauischer, glaubens- oder wenigstens illusionsloser als alle Jugendgenerationen vorher, sie ist tolerant, wenn man die Voraussetzung und Hinnahme eigener und fremder Schwächen als Toleranz bezeichnen will, sie ist ohne Pathos, Programme und Parolen. Diese geistige Ernüchterung macht frei zu einer für die Jugend ungewöhnlichen Lebenstüchtigkeit. Die Generation ist im privaten und sozialen Verhalten angepasster, wirklichkeitsnäher, zugriffsbereiter und erfolgssicherer als je eine Jugend vorher. Sie meistert das Leben in der Banalität, in der es sich dem Menschen stellt, und ist darauf stolz.» Vgl. Helmut Schelsky: Die skeptische Generation. Eine Soziologie der deutschen Jugend. Düsseldorf, Köln 1957, S. 488.

Anonyma, S. 193.

Zitiert nach Klaus-Jörg Ruhl (Hg.): Deutschland 1945. Alltag zwischen Krieg und Frieden. Neuwied 1984, S. 166.

Zitiert nach Leonie Treber: Mythos Trümmerfrauen. Von der Trümmerbeseitigung in der Kriegs- und Nachkriegszeit und der Entstehung eines deutschen Erinnerungsortes. Essen 2014, S. 84.

Vgl. Jürgen Manthey: Hans Fallada. Reinbek bei Hamburg 1963, S. 145.

Vgl. Treber, S. 82.

Leonie Treber weist die Überstellung deutscher Kriegsgefangener an die kommunalen Verwaltungen am Beispiel Freiburgs, Nürnbergs und Kiels nach. Ebd. S. 97.

Barbara Felsmann, Annett Gröschner, Grischa Meyer (Hg.): Backfisch im Bombenkrieg. Notizen in Steno. Berlin 2013, S. 286.

Allerdings gab es auch im Westen Bürgeraufräumaktionen wie das berühmte Rama Dama in München, an denen auch Frauen teilnahmen. Genaue Zahlen hierzu finden sich in der Dissertation von Leonie Treber.

Vgl. Marita Krauss: Trümmerfrauen. Visuelles Konstrukt und Realität. In: Gerhard Paul (Hg.): Das Jahrhundert der Bilder. 1900–1949. Göttingen 2009.

Zitiert nach Treber, S. 218.

Erich Kästner besuchte im September 1946 zum ersten Mal wieder seine Heimatstadt Dresden. Die Brache in der Innenstadt war so groß wie andernorts ganze Städte. «Man geht hindurch, als liefe man im Traum durch Sodom und Gomorra. Durch den Traum fahren mitunter klingelnde Straßenbahnen. In dieser Steinwüste hat kein Mensch etwas zu suchen, er muss sie höchstens durchqueren. Von einem Ufer des Lebens zum anderen. (…) An den Rändern der stundenweiten Wüste beginnen dann jene Stadtgebiete, deren Trümmer noch ein wenig Leben und Atmen erlauben. Hier sieht es aus wie in anderen zerstörten Städten auch.» Erich Kästner: … und dann fuhr ich nach Dresden. Die Neue Zeitung, 30.9.1946.

Vgl. Roland Ander: «Ich war auch eine Trümmerfrau.» Enttrümmerung und Abrisswahn in Dresden 1945–1989. Dresden 2010, S. 179.

Vgl. zur Frankfurter Enttrümmerungsstrategie Werner Bendix: Die Hauptstadt des Wirtschaftswunders. Frankfurt am Main 1945–1956. Studien zur Frankfurter Wirtschaftsgeschichte, Bd. 49. Frankfurt am Main 2002, S. 208ff.

Zitiert nach Treber, S. 160.

Das heute üblich «Böse» im Vaterunser wurde im Film übrigens nicht absichtlich durch das verschwommenere «Übel» ersetzt, um etwa von der erdrückenden Schuld abzulenken, die auf den Deutschen liegt. Früher bat man immer um Erlösung vom Übel, erst 1971 wurde stattdessen das Böse in die offizielle Version des Vaterunsers aufgenommen.

Kurt Worig: Und über uns der Himmel. Filmpost Nr. 157, 1947

Otto Bartning: Mensch ohne Raum. Baukunst und Werkform, 1948. Zitiert nach: Ulrich Conrads (Hg.): Die Städte himmeloffen. Reden über den Wiederaufbau des Untergegangenen und die Wiederkehr des Neuen Bauens 1948/49. Basel 2002, S. 23.

Zitiert nach der vorzüglichen Dissertation von Sylvia Ziegner: Der Bildband «Dresden – eine Kamera klagt an» von Richard Peter senior. Teil der Erinnerungskultur Dresdens, Marburg 2010 (http://archiv.ub.uni-marburg.de/diss/z2012/0083/pdf/dsz.pdf. Hier finden sich auch die Informationen zu der Bonitas-Skulptur.)

Hessische/Niedersächsische Allgemeine, 19.1.2011.

Geleitwort von Franz A. Hoyer in: Hermann Claasen. Gesang im Feuerofen. Überreste einer alten deutschen Stadt. Düsseldorf 1947, 2. Auflage 1949, S. 10.

Ebd.

Eberhard Hempel: Ruinenschönheit. In: Zeitschrift für Kunst. 1. Jg., 1948, Heft 2, S. 76.

Zitiert nach Wolfgang Kil: Mondlandschaften, Baugrundstücke. In: So weit kein Auge reicht. Berliner Panoramafotografien aus den Jahren 1949–1952. Aufgenommen vom Fotografen Tiedemann, rekonstruiert und interpretiert von Arwed Messmer. Ausstellungskatalog der Berlinischen Galerie. Berlin 2008, S. 116.

Zitiert nach: 60 Jahre Kriegsende. Wiederaufbaupläne der Städte. Bundeszentrale für politische Bildung. http://www.bpb.de/geschichte /deutsche-geschichte/wiederaufbau-der-staedte, zuletzt aufgerufen am 27.2.2018).

Zitiert nach Lucius Grisebach (Hg.): Werner Heldt. Ausstellungskatalog der Berlinischen Galerie. Berlin 1989, S. 33.

Auch der Kriegsdienst in Frankreich hatte übrigens zu den wenigen Phasen in Heldts Leben gezählt, in denen die Depressionen wie weggeblasen waren. Aus Frankreich hatte der ansonsten überaus empfindsame Maler, der für die Nazis nicht die mindesten Sympathien hegte, im Sommer 1941 geschrieben: «Wir schießen fleißig auf die Tommys, und das muss einen über den unproduktiven Zustand hinwegtrösten.»

Zitiert nach Grisebach, S. 49.

Oder es war in der Galerie Bremer, genau lässt sich das nicht mehr klären, da er in beiden Galerien mit Einzelausstellungen vertreten war.

Zitiert nach Grisebach, S. 54.

Zu den Zahlen vgl. Ulrich Herbert, Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert, S. 551ff. und Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Vom Beginn des Ersten Weltkriegs bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914–1949. München 2003, S. 942ff.

Ursula von Kardorff: Berliner Aufzeichnungen 1942–1945. München 1992, S. 351.

Vgl. Friedrich Prinz, Marita Krauss (Hg.): Trümmerleben. Texte, Dokumente, Bilder aus den Münchner Nachkriegsjahren. München 1985, S. 55.

Der Kötzschenbroda-Express ist eine ziemlich geniale Übertragung eines Swing-Titels von Mack Gordon und Harry Warren auf deutsche Nachkriegsverhältnisse. «Chattanooga Choo Choo» handelt von einer Fahrt mit der Dampflok von New York nach Chattanooga, Tennessee und belegte in der Glenn-Miller-Version des Songs von 1941 wochenlang Platz 1 in den amerikanischen Charts. Aus «Pardon me Boy, is that the Chattanooga Choo Choo?» wurde bei Bully Buhlan «Verzeihen Sie mein Herr, fährt dieser Zug nach Kötzschenbroda?» Kötzschenbroda war nach dem Krieg der einzig funktionierende Bahnhof in der Nähe von Dresden. Noch bekannter als Bully Buhlans Coverversion wurde nur noch Udo Lindenbergs «Sonderzug nach Pankow»: «Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow?»

Hans Habe: Off Limits. Roman von der Besatzung Deutschlands. München 1955, zitiert nach der Ausgabe im Heyne Verlag, München 1985, S. 24.

Nach einer weitverbreiteten Definition von Wolfgang Jacobmeyer, von dem das bis heute gültige Standardwerk zu den Displaced Persons stammt, handelt es sich bei ihnen «um die bevölkerungs- und arbeitspolitische Hinterlassenschaft der nationalsozialistischen Herrschaft im Zweiten Weltkrieg, in ihrer weit überwiegenden Masse um die Zwangsarbeiter und Zwangsverschleppten, deren Heimatgebiete vornehmlich in Osteuropa lagen». Vgl. Wolfgang Jacobmeyer: Vom Zwangsarbeiter zum Heimatlosen Ausländer. Die Displaced Persons in Westdeutschland 1945–1951. Göttingen 1985, S. 15.

Vgl. Ulrich Herbert: «Überall in Deutschland kam es im März und April zu Massakern an Ausländern. Oft war es die letzte Amtshandlung von Angehörigen der Gestapo oder der Ordnungspolizei, Ausländergruppen, die am Stadtrand, im Wald oder auf Trümmergrundstücken auf die Ankunft der Alliierten warteten, zu erschießen, bevor sie ihre Uniformen wegwarfen.» Ulrich Herbert: Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert. München 2014, S. 540.

Ebd., S. 541.

«Kennzeichnend für die Nachkriegskriminalität ist vor allem der Mord durch bewaffnete Banden. Diese Begehungsform kann für die Jahre 1945 und 1946 nahezu als Regel bezeichnet werden. Heimgesucht werden vor allem einsam gelegene Gehöfte oder von geschlossenen Ortschaften entfernte Einzelanwesen, z.B. Mühlen. (…) Als Täter kommen vor allem Ausländer in Betracht, die sich zu Raub und Einbruchsdiebstahl zusammengefunden haben.» So der Jurist Karl S. Bader, ein Nazigegner, den die französische Militäradministration zum Generalstaatsanwalt in Freiburg ernannt hatte. Diese Einschätzung ist ohne rassistische Hysterie formuliert. Dass viele Displaced Persons unter den Tätern waren, fand Bader beruhigend. Denn Bevölkerung wie Justiz konnten darauf vertrauen, dass sich das Problem im Zuge der Repatriierung der ehemaligen Zwangsarbeiter bald von selber lösen würde. Mit weit mehr Besorgnis untersuchte er die von Deutschen begangenen typischen Nachkriegsverbrechen. In: Karl S. Bader: Soziologie der deutschen Nachkriegskriminalität. Tübingen 1949, S. 28.

Vgl. Jacobmeyer, S. 47: «Es war überaus bezeichnend für die tiefgreifenden Sozialisationsschäden, die die DPs während ihres Lebens als Zwangsarbeiter erlitten hatten, dass nach der Befreiung kein gleichsam automatischer Rekurs auf solche Rechtsnormen erfolgt, die jedenfalls in der Form des grundsätzlichen Tötungsverbots jeder verfassten Gesellschaft eigen sind.»

Vgl. ebd., S. 262.

Vgl. ebd., S. 39.

William Forrest: «You will standfast and not move». In: London News Chronicle, 11.4.1945, zitiert nach Jakobmeyer, S. 37.

Jacobmeyer, S. 29.

Von der Art der Entmenschlichung und Verrohung im Lager gibt der französische Schriftsteller und Lehrer Georges Hyvernaud einen Eindruck. Er war fünf Jahre in deutscher Gefangenschaft und konnte von seinem Lager aus jenes für russische Kriegsgefangene beobachten, die noch wesentlich schlechter behandelt wurden als die Franzosen. In seinem 1949 erschienenen Buch «Haut und Knochen» schrieb er: «Das Lager der Russen liegt dreihundert Meter von unserem entfernt. Unser Zeitvertreib in jenem Sommer bestand darin, den Russen beim Beerdigen zuzusehen. Eine äußerst eintönige Arbeit. Den Karren voller Toter ziehen. Die Toten runterheben. Die Toten in die Grube werfen. Und von vorn. Den ganzen Tag lang. Den ganzen Tag lang im Tod wühlen. In dieser Ebene aus Sonne und Sand. Den ganzen Tag lang mit dem klapprigen Karren hin und her zwischen Lager und Grube. Die Lebenden, die das machten, waren nicht viel lebendiger als die Toten: gerade so viel Leben, wie es braucht, um zu laufen, ein wenig zu schieben, ein wenig zu ziehen. Blicklose Männer, gewichtslose Männer. Gänzlich abwesend. Und als Bewacher der Toten zwei vor sich hin pfeifende Wachen. Zwei Kerle, denen alles gleich war. (…) Hin und wieder stießen sie brüllend Drohungen aus. Sie gingen aufs Geratewohl mit dem Gewehrkolben dazwischen. Nicht aus Bösartigkeit, sondern weil es ihre Arbeit war. Und weil es sich so doch ganz gut leben lässt. Im übrigen prallen Schläge und Beschimpfungen von den Russen ab. So sind sie. Man fragt sich wirklich, was sie noch treffen könnte. Sie setzen einen Fuß vor den anderen. Sie tun bestimmte Handgriffe. Aber sie befinden sich nicht mehr auf dieser Seite der Dinge.» Georges Hyvernaud: Haut und Knochen. Berlin 2010, S. 95.

Als Faksimile abrufbar unter: https://www.eisenhowerlibrary.gov/sites/default/files/research/online-documents/holocaust/report-harrison.pdf (Übersetzung: Harald Jähner)

Ebd.

Vgl. Juliane Wetzel: «Mir szeinen doh». München und Umgebung als Zuflucht von Überlebenden des Holocaust 1945–1948. In: Martin Broszat, Klaus-Dietmar Henke und Hans Woller (Hg.): Von Stalingrad zur Währungsreform. Zur Sozialgeschichte des Umbruchs in Deutschland. München 1988, S. 341.

Vgl. Tamar Lewinsky: Jüdische Displaced Persons im Nachkriegsmünchen. In: Münchner Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur, Heft 1, 2010, S. 19.

Die Warschauer Nalewki-Straße ist in der kollektiven Erinnerung vieler Juden ein nostalgischer Gedächtnisort, nicht nur weil von einigen ihrer Dächer aus die ersten Schüsse des Warschauer Ghettoaufstands fielen. Die Nalewki-Straße war ein kulturelles und ökonomisches Zentrum des jüdischen Alltagslebens. «Autoren wie Moshe Zonszajn, Abraham Teitelbaum, Bernhard Singer und viele andere erinnerten an das Alltagsleben auf der Nalewki-Straße, an Lärm und Gedränge, an Taschendiebe und Kleinkriminelle, an den Schulbesuch sowie an Tausch und Handel, der ‹von seinen eigenen Regeln geprägt war, die man nicht in Schulbüchern finden konnte.›» Katrin Steffen, in: Enzyklopädie jüdischer Geschichte und Kultur. Hrsg. von Dan Diner, Band 4. Stuttgart 2013, S. 307.

Zitiert nach dem Ausstellungskatalog des Jüdischen Museums Hohenems: Displaced Persons. Jüdische Flüchtlinge nach 1945 in Hohenems und Bregenz. Hrsg. von Esther Haber. Innsbruck 1998, S. 66.

Zitiert nach Lewinsky, S. 20.

Zitiert nach ebd., S. 21.

Ebd., S. 335.

Dan Diner spricht von «letztendlich dramatischen Fragen jüdischer Zugehörigkeit», hinter denen auch ein Konflikt um den Rechtsanspruch auf das erbenlose Eigentum der Ermordeten steht. «So trat neben der an einen Bann gemahnenden Ächtung der in Deutschland zu bleiben trachtenden Juden ein Gegensatz zur Instanz des ‹jüdischen Volkes› als Rechtsnachfolger der Hingemordeten ein, zu einem Kollektiv, dessen Teil sie selbst waren und dem sie unter allen Umständen anzugehören bestrebt waren.» Dan Diner: Skizze zu einer jüdischen Geschichte der Juden in Deutschland nach ’45. In: Münchner Beiträge zur jüdischen Geschichte und Kultur, Heft 1, 2010, S. 13.

Angelika Königseder und Juliane Wetzel. Lebensmut im Wartesaal. Die jüdischen DPs im Nachkriegsdeutschland. Frankfurt 1994, S. 101.

Zitiert nach ebd., S. 127.

Eine wichtige Rolle spielte der Pädagoge Jacob Oleiski aus Litauen, der in Halle studiert und in Litauen eine Berufsschule geleitet hatte. Nach seiner Befreiung aus dem Konzentrationslager Dachau arbeitete er am Aufbau eines Berufsschulsystems für alle jüdischen DP-Lager in der amerikanischen Zone. Durch schöpferische Arbeit sollte der Sinn des Lebens neu erfahrbar gemacht werden, sobald die Überlebenden von den körperlichen Folgen der KZ-Haft halbwegs genesen wären. Er war überzeugt, dass «überall der Pulsschlag der Betätigung zu fühlen sein» müsse, um «eine weitere Demoralisierung und Verkümmerung des Denkens und Fühlens bei unseren Leidensgenossen zu vermeiden». Der Aufbauwillen war jedoch ganz auf die Perspektive Palästina gerichtet. In einer Rede in Föhrenwald sagte Oleiski: «Wir haben in der Zukunft große Aufbauarbeiten durchzuführen. Erez Israel wartet auf körperlich und geistig gesunde Menschen, die es verstehen werden, ihre Muskelkraft in zweckmäßige und schöpferische Arbeit umsetzen zu können.» (Zitiert nach Königseder, Wetzel, S. 115)

Zitiert nach ebd., S. 167.

George Vida: From Doom to Dawn. A Jewish Chaplain’s Story of Displaced Persons. New York 1967, zitiert nach Königseder,Wetzel, S. 167.

Jacobmeyer, S. 122.

Wolfgang Jacobmeyer, der 1985 das erste und noch immer unangefochten gültige Standardwerk zum damals kaum erforschten Schicksal der DPs vorgelegt hat, sah in ihrer teils wohlmeinenden, teils misstrauischen Behandlung eine Kontinuität der Fremdbestimmung. Die «zurückbleibenden DPs waren mit der Lagerexistenz schließlich in einer Weise einverstanden, die sich nur noch mit dem Begriff der Apathie ausreichend beschreiben lässt.» (Jacobmeyer, S. 255)

Aus der amerikanischen Armeezeitung «Stars and Stripes», zitiert nach Jacobmeyer, S. 134.

Andreas-Friedrich, S. 349.

Ebd., S. 350.

Ihre Geschichte erzählt sie in Ulrich Völklein: «Mitleid war von niemandem zu erwarten». Das Schicksal der deutschen Vertriebenen. München 2005, S. 79ff. Das Buch enthält 14 Lebensberichte, die fast alle auf Gesprächen des Autors mit Zeitzeugen beruhen.

Ebd., S. 91.

Zitiert nach Andreas Kossert: Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945. München 2008, S. 63.

Den Ausdruck «Flüchtlinge» lehnten die Vertriebenen mehrheitlich ab, weil sie fürchteten, sie könnten den Anspruch auf Rückkehr oder Entschädigung verlieren, sofern der Begriff impliziere, die Heimat freiwillig verlassen zu haben. In jüngerer Zeit wird allerdings auch der durchaus zutreffende Begriff «Flucht» häufig und ergänzend zur «Vertreibung» verwendet.

Walter Kolbenhoff: Ein kleines oberbayrisches Dorf. In: Die Neue Zeitung, 20.12.1946.

Zitiert nach Kossert, S. 73. Der Autor zitiert auch den Flensburger Landrat Johannes Tiedje mit der Bemerkung, «dass wir Niederdeutschen und Schleswig-Holsteiner ein eigenes Leben führen, das in keiner Weise sich von der Mulattenzucht ergreifen lassen will, die der Ostpreuße nun mal im Völkergemisch betrieben hat.» Ebd.

Zitiert nach Kossert, S. 75.

Zum Gesamtbild gehört aber auch, dass die Hartherzigkeit der Einheimischen nur eine Seite der Realität darstellt. Es gab durchaus Menschen, die den Vertriebenen mit offenen Armen begegneten und nach Kräften halfen. Manche Familien, die in Vorpommern und in der Mark Brandenburg an den Flüchtlingsrouten wohnten, stellten sich an der Straße auf und schenkten aus großen Töpfen Suppe an die Vorbeiziehenden aus. Sie taten es so lange, bis ihre eigenen Vorräte zur Neige gegangen waren. Immer wieder erzählten die Vertriebenen, es seien die Ärmsten gewesen, die das wenige geteilt hätten, während die Wohlhabenden Türen und Taschen verschlossen hielten. Inwieweit hier ein wirkmächtiges Klischee die Erlebnisse sortiert hat oder der Geiz der Bessergestellten tatsächlich die Regel war, ist schwer zu sagen.

Paul Erker: Landbevölkerung und Flüchtlingszustrom. In: Broszat u.a., S. 398.

Zitiert nach Kossert, S. 82.

Der Spiegel 16/1947.

Zitiert nach Kossert, S. 82.

Zitiert nach Klaus R. Scherpe (Hg.): In Deutschland unterwegs. 1945–1948. Reportagen, Skizzen, Berichte. Stuttgart 1982, S. 287.

Vgl. Der Spiegel 15/1977, S. 41.

Zum Teil bauten Vertriebene ehemalige Fremdarbeiterlager zu eigenen kleinen Städten aus, die teilweise rasch prosperierten, wie Espelkamp in Ostwestfalen auf dem Gelände einer ehemaligen Heeresmunitionsanstalt oder wie Neugablonz in Bayern. Aus dem alten Gablonz an der Neiße, heute Jablonec nad Nisou in Tschechien, waren 18000 Menschen vertrieben worden. Viele blieben zusammen und siedelten sich in der Nähe von Kaufbeuren auf dem Gelände des ehemaligen Sprengstoffwerkes der Dynamit Nobel AG an. Ökonomisches Herz der Stadt wurde die Schmuckherstellung, mit der sich die Gablonzer auch in der alten Heimat schon einen Namen gemacht hatten. Bis heute gehört die Gablonzer Bijouterie, die sich auf eine Vielzahl von Kleinbetrieben aufteilt, zu den wichtigsten Wirtschaftsfaktoren des Allgäus und ringt mit dem tschechischen Ursprungsort um die Markentradition des alten Gablonzer Modeschmuckhandwerks. Ihr erfolgreichster Nachfahre ist allerdings in Österreich beheimatet: das Schmuckunternehmen Swarovski.

Mau-Mau nannte man in den fünfziger Jahren die Widerstandsbewegung gegen die britische Kolonialherrschaft in Kenia. Die Mau-Mau wurden Ende des Jahrzehnts besiegt, dennoch musste Kenia wegen anhaltender Unruhen 1963 in die Unabhängigkeit entlassen werden.

Prinz, Krauss, S. 13. Prinz weiter: «Fast ist es ein Wunder zu nennen, dass der ‹Gesellschaftsvertrag› hielt, die Nation sich nicht selbst zerfleischte. Wieviel dabei auf das Konto der stets präsenten, allein die Szene beherrschenden Besatzungsmacht ging, bleibe dahingestellt; der Bürgerkrieg blieb uns jedenfalls erspart.» (Ebd. S. 13.)

Habe, S. 42.

Wolfgang Borchert: Stadt, Stadt: Mutter zwischen Himmel und Erde. In: ders.: Das Gesamtwerk. Hamburg 1949, S. 72.

Ebd., S. 97.

Zitiert nach Heinz Ludwig Arnold (Hg.): Die deutsche Literatur 1945–1960, Bd. 1. München 1995, S. 39.

Ebd. S. 94.

https://www.youtube.com/watch?v=4Vq3HTLyo4Y, zuletzt aufgerufen am 4.3.2018.

Jörg Andrees Elten. Zwischen Bahnhof und Messe. Hannover. Zitiert nach Scherpe, S. 84

Prinz, Krauss, S. 51.

Von Kardorff, S. 351.

Neue Illustrierte, Juli 1947.

Prinz, Krauss, S. 56.

Felsmann, Gröschner, Meyer, S. 280–311. Dort auch die folgenden Zitate.

Zitiert nach Prinz,Krauss, S. 56f. Dort auch das folgende Zitat.

Borchert, S. 309.

Zitiert nach Herbert und Elke Schwedt: Leben in Trümmern. Alltag, Bräuche, Feste – Zur Volkskultur. In: Franz-Josef Heyen und Anton M. Keim (Hg.): Auf der Suche nach neuer Identität. Kultur in Rheinland-Pfalz im Nachkriegsjahrzehnt. Mainz 1996, S. 23.

Anton M. Keim: 11mal politischer Karneval. Weltgeschichte aus der Bütt. Geschichte der demokratischen Narrentradition vom Rhein. Mainz 1981, S. 216.

Ebd.

Schwedt, S. 24.

Zitiert nach Keim, S. 218.

Zitiert nach Armin Heinen: Narrenschau. Karneval als Zeitzeuge. In: Edwin Dillmann und Richard van Dülmen (Hg.): Lebenserfahrungen an der Saar. Studien zur Alltagskultur 1945–1955. St. Ingbert 1996, S. 303

Zeitungsbericht zitiert nach Michael Euler-Schmidt,Marcus Leifeld (Hg.): Die Prinzen-Garde Köln. Eine Geschichte mit Rang und Namen 1906–2006. Köln 2005, S. 121.

Zitiert nach Schwedt, S. 26. Der «Spiegel» beschrieb den Zug durch Köln so: «Die Karnevalsgesellschaft ‹Kölsche Funke rutwiess› zog durch die Ruinenstraßen vor das Haus des Bürgermeisters, gefolgt von tausenden närrisch verkleideten Menschen und den Elefanten des Zirkus Williams. Dazu spielte die Musik den Treuen Husaren und den Zünder dieses Faschings: ‹Wenn jitz die Heinzelmänncher kömme und he de Brassel övernömme›. Die Kölner Funken zelebrierten zum eigenen 125. Geburtstag in rot-weißer Litewka den traditionellen Paradetanz, den ‹Stippefötje›, und die Militärregierung hatte gegen diese militante Verbrämung, wie auch gegen friedrizianische Spitzhüte, Holzgewehre und Rekrutenvereidigung nichts einzuwenden.» (Der Spiegel 7/1948)

Liessems braune Vergangenheit wurde später mit Hinweis auf die sogenannte Narrenrevolte relativiert. Es war ihm 1934 gelungen, eine Übernahme der Karnevalsgremien durch die NS-Organisation Kraft durch Freude zu verhindern. Inhaltlich hat er diese formale Unabhängigkeit des Karnevals aber keineswegs genutzt, im Gegenteil: Bis zur Einstellung der Umzüge nach Kriegsausbruch war der Karneval immer antisemitischer geworden. Gerne sang man Lieder wie das zynische «Die Jüdde wandern us». Zwar reklamierten die Kölner später für sich, sie hätten antisemitische Rosenmontagswagen mit eisigem Schweigen übergangen. Tatsächlich war es den Nazis jedoch in Liessems Amtszeit gelungen, fast alle obrigkeitskritischen Traditionen des Karnevals zu beseitigen und ihn unter dem Motto «Maul nit, mach mit» zu einem über weite Strecken antisemitischen Volksfest zu machen.

Und die Geschäfte liefen gut. Für die Karnevalssaison 1947 berichtete der «Spiegel» aus Köln: «Die Kölner Narrenzunft ist wieder auf dem Plan. Obwohl die Stadtverordneten am 28. Dezember einstimmig beschlossen, Karnevalsveranstaltungen nicht zuzulassen, obwohl der Hauptausschuss vierzehn Tage später von unvorstellbarer Not bei der hungernden und frierenden Bevölkerung sprach, wurden von zehn Karnevalsgesellschaften für die Zeit vom 15. Januar bis 17. Februar (Rosenmontag) 32 zwar geschlossene, aber große Veranstaltungen angemeldet. Die Frage ist berechtigt, ob Köln überhaupt noch einen Saal hat, wo eine solche Festivität mit der weltbekannten Kölner karnevalistischen Fieberhitze steigen kann. Die Hälfte aller Sitzungen finden im ‹Atlantik› in der Waisenhausgasse statt. Die anderen in zusammengeflickten Behelfsunterkünften.» (Der Spiegel 5/1947)

An den Uniformen der Prinzengarde war anhand der Winkel und Schnüre genau abzulesen, bis zu welchem Rang man sich hochgedient und hochgespendet hatte. «Meinen Sie, am Rosenmontagszug solle einfach jeder im Zug mitlaufen und seinen Firlefanz zeigen dürfen?», entgegnete Liessem einem Kritiker, der nach mehr Spontanität fragte: «Disziplin und Ordnung müssen sein. Auch beim Karneval. Gerade beim Karneval.» Zitiert nach Euler-Schmidt,Leifeld, S. 139.

Zitiert nach ebd., S. 125. Im Kontrast zur verbreiteten Not waren die Summen, die im Karneval ausgegeben wurden, tatsächlich exorbitant. Der «Spiegel» berichtete in seinem Karneval-Report im Jahr zuvor, 1948, vom Treiben in München. Dort «wurde zehn Tage lang in rund 1200 Hotels, Gaststätten und Klubs von acht bis acht getanzt und gefeiert. Unzählige Hausbälle liefen nebenher. (…) Bis zu 500 Mark zahlte man bei Schwabinger Atelierfesten, die wie einst mit manchmal 200 Gästen zwischen Siegeltor und Feilitzschplatz, zwischen Aktbildern, kreischenden Grammophonen und einladenden Couches zelebriert wurden. Für 500 Mark konnte man dann aber auch den ganzen Abend essen und trinken, was man wollte. (Der Spiegel 7/1948)

Zitiert nach einer Internet-Publikation der Konrad-Adenauer-Stiftung: https://www.konrad-adenauer.de/dokumente/pressekonferenzen/1950-04-19-pressekonferenz-berlin

Als Adenauer die spätere Nationalhymne nach einer Rede im Berliner Titania-Palast 1950 vom Publikum singen ließ (er hatte sicherheitshalber zuvor Textblätter auf den Sitzreihen auslegen lassen, eine typische Adenauer-List) sprach die SPD von einem Handstreich. Bundespräsident Theodor Heuss, der sich mit dem Entschluss zu einer Hymne für die junge Republik noch Zeit lassen wollte – persönlich favorisierte er «Land des Glaubens, deutsches Land, Land der Väter und der Erben» von Hermann Reutter –, gab erst 1952 Adenauers Drängen nach. Grundgesetzlich festgeschrieben wurde die Nationalhymne «Einigkeit und Recht und Freiheit» nie. Stattdessen veröffentlichte das Bundespresseamt einfach den Briefwechsel zwischen Adenauer und dem schließlich einlenkenden Heuss, womit die Hymne als beschlossen galt. Es waren schon ziemlich unkonventionelle Wege, die der junge Staat nahm, um sich einzurichten.

Zitiert nach Arnold, S. 79.

Klausner, S. 311.

Der Spiegel 8/1947.

Zitiert nach Schoeller, S. 333f.

Für die «Badewanne» schrieb Heldt einen Monolog mit teils gesungenen Passagen nach der Melodie von La Paloma. Unter dem Titel «Das heilige Lenchen» trat eine Schauspielerin vor eine Kulisse aus Heldts schwankenden Hausfassaden und sang: «Ich bin das heilige Lenchen, / ich bin keine Nutte, / ich tu’s umsonst, / weil’s mir Spaß macht, / mit der Liebe bekämpfe ich euch, / die ihr mir nichts gönnt, / weil ihr selber zu feige seid zum Zugreifen.»

Prinz,Krauss, S. 9.

Prototypisch wurde der Heimkehrer Beckmann in dem Theaterstück «Draußen vor der Tür» von Wolfgang Borchert, dem berühmtesten sogenannten «Heimkehrerdrama», das auf seine Weise eine eigene Gattung bildet. Es handelt, wie es im Prolog heißt, «von einem Mann, der nach Deutschland kommt, einer von denen. Einer von denen, die nach Hause kommen und die dann doch nicht nach Hause kommen, weil kein Zuhause mehr da ist.»

Sibylle Meyer, Eva Schulze: Von Liebe sprach damals keiner. Familienalltag in der Nachkriegszeit. München 1985, S. 128.

Vgl. ebd., S. 161–206. Dort auch die folgenden Zitate.

Der Spiegel 41/1953.

Meyer, Schulze, S. 204.

Anonyma, S. 51.

Zitiert nach Winfried E. Schoeller: Diese merkwürdige Zeit. Leben nach der Stunde Null. Ein Textbuch aus der «Neuen Zeitung». Frankfurt am Main 2005, S. 52.

Das Zitat ist gekürzt um folgende Passage: «Die 180 Mark Lohn sind da nicht viel mehr als nichts. Früher hätte Herr Müller von seiner Frau dafür etwas ‹verlangen› können (und verlangte es auch). Jetzt hat er hübsch still zu sein. Seit drei Jahren kämpfen Mann und Frau gegen die bitterste materielle Not an. Der Mann warf der Not die 180 Mark entgegen. Und wäre in ihr umgekommen, wenn die Frau diese Not nicht mit stärkeren Waffen pariert hätte. Mit ihrer ganzen großen unumstößlichen Natur, ihrem Instinkt für das Praktische und Nächstliegende, mit der Fingerfertigkeit, auf dem Klavier des Haushalts ‹auswendig› zu spielen, mit der ganzen, raffinierten, in jahrhundertelanger Übung entwickelten Technik in der Bewältigung des Alltags. Aus dem Zerfall des Mannes erhebt sich die, wie es scheint, unbesiegliche und unverdorbene Kraft der Frau. Und es ist das Zeichen des gesünderen Geschlechtes: Während ihr vervielfältigte Lasten aufgebürdet sind, erhält sich ihre Körperlichkeit besser als die des Mannes, der sich laut medizinischer Untersuchungen in rapidem körperlichen Verfall befindet (Untergewicht!).» Constanze – die Zeitschrift für die Frau und für jedermann, Jg. 1, Nr. 2, 1948

Annette Kuhn (Hg.): Frauen in der deutschen Nachkriegszeit, Bd. 2. Düsseldorf 1986, S. 158.

Vgl. Nori Möding: Die Stunde der Frauen? In: Broszat, S. 623ff.

Im Bürgerlichen Gesetzbuch der Bundesrepublik existierten allerdings zahlreiche Regelungen, die dem Gleichheitsgrundsatz widersprachen. So wurde der Paragraph 1354 – «Dem Mann steht die Entscheidung in allen das gemeinschaftliche eheliche Leben betreffenden Angelegenheiten zu» – erst 1958 gestrichen. In der DDR war die rechtliche Stellung der Frau von Beginn an gleichberechtigt. Jedoch war der Anteil der aktiven Frauen in den höchsten politischen Gremien ähnlich gering wie in der Bundesrepublik.

Zitiert nach Tamara Domentat: Hallo Fräulein. Deutsche Frauen und amerikanische Soldaten. Berlin 1998, S. 162.

So urteilte der Filmkritiker Fred Gehler. Er schrieb, der Film sei «eine der schönsten filmischen Offenbarungen des deutschen Nachkriegsfilms». Peter Pewas habe den Auftrag, einen Aufklärungsfilm zu drehen, gekonnt unterlaufen. Er zeige stattdessen «das authentische Bild einer jungen Nachkriegsgeneration in ihrer Hilf- und Ratlosigkeit. Sie ist gierig nach Leben, durstig nach Liebe. Die dramatische Konstruktion des Films ist erstaunlich offen: Geschichte und Gesichter tauchen auf und werden wieder verlassen. Ein Pirschgang durch seelische Landschaften.» Fred Gehler: Straßenbekanntschaft. In: Film und Fernsehen, Berlin, Nr. 5, 1991, S. 15.

Wolfgang Weyrauch (Hg.): Tausend Gramm. Ein deutsches Bekenntnis in dreißig Geschichten aus dem Jahr 1949. Reinbek bei Hamburg 1989, S. 86. Das Zitat wurde leicht gekürzt.

Der Historiker Alexander von Plato interviewte für das Archiv «Deutsches Gedächtnis» einen Mann, der aus russischer Kriegsgefangenschaft zu seiner Frau in ein Haus zurückgekehrt war, in dem neben ihr und dem inzwischen verwitweten Schwiegervater eine ausgebombte Familie wohnte, die aus einer Mutter und einem Sohn mit Ehefrau bestand. Der Rückkehrer versuchte dem Historiker nun die verwickelten Verhältnisse zu erklären: «Das war eine Dachwohnung, da war nie viel Platz. Aus dem Grund ist der Ehemann, also der Sohn von der ausgebombten Mutter, ins erste Geschoss zu meiner Frau gezogen. Der hat dort gelebt. Und das hat sich dann so ausgewirkt, dass der dann bei meiner Frau mit abends gegessen hat – und so weiter. Und mein Schwiegervater ist dann abends oben raufgegangen, weil die Frau wieder fünf Jahre älter war wie ihr richtiger Mann. Verstehen Sie? Also der Schwiegervater ist abends zu der Frau, wo der Mann abends bei meiner Frau schlief, nicht?» Vgl. Alexander von Plato, Almut Leh: «Ein unglaublicher Frühling». Erfahrene Geschichte im Nachkriegsdeutschland 1945–1948. Bonn 1997, S. 240.

Constanze, Jg. 1, Nr. 11, 1948.

Vgl. Hans-Ulrich Wehler: Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 4. Vom Beginn des Ersten Weltkrieges bis zur Gründung der beiden deutschen Staaten 1914–1949. München 2003, S. 945ff.

Der Film von Robert A. Stemmle ist ein satirischer Musikfilm, auch «Kabarettfilm» genannt, der mit einer Ausstattung arbeitet, die so dürr ist wie Froebe damals selbst, aber wegen seiner vielen stilistischen Brüche und Experimente zu den interessantesten Produktionen dieser frühen Jahre zählt. Er enthält surreale Traumsequenzen und wird vom Berlin des Jahres 2048 aus erzählt, von dem aus man auf die Nachkriegszeit schaut. Für die Gestaltung des futuristischen Berlins verwendete Stemmle Modelle, die für einen Architekturwettbewerb von 1948 geschaffen wurden.

«In der Zeitung stand geschrieben: / Frauen gibt’s wie Sand am Meer. / Bimbo (schnell bereit, zu lieben) / freute sich darüber sehr. / Laut Statistik müssten füglich / zwei auf ihn gefallen sein. / Doch die Theorie war trüglich: / praktisch fiel nicht eine rein. / Denn nicht eine wollt ihn küssen. / Bimbo, der die Lust verlor, / kam in Frauenüberschüssen / sich sehr überschüssig vor. / Die Statistik ist nicht richtig, / stöhnte er, der viel erlitt, / nehmt die Zahlen nicht so wichtig, / denn das Herz spielt auch noch mit!» (Constanze, Jg. 2, Nr. 8, 1949)

Zitiert nach Karin Böke, Frank Liedtke, Martin Wengeler: Politische Leitvokabeln in der Adenauer-Ära. Berlin 1996, S. 214.

Christina Thürmer-Rohr in: Helga Hirsch: Endlich wieder leben. Die fünfziger Jahre im Rückblick von Frauen. Berlin 2012, S. 14.

Vgl. Barbara Willenbacher: Die Nachkriegsfamilie. In: Broszat u.a., S. 599.

Ebd., S. 604.

Vgl. Norman M. Naimark: Die Russen in Deutschland. Die sowjetische Besatzungszone 1945–1949. Berlin 1997; Ilko-Sascha Kowalczuk, Stefan Wolle: Roter Stern über Deutschland. Sowjetische Truppen in der DDR. Berlin 2010; Ingeborg Jacobs: Freiwild. Das Schicksal deutscher Frauen 1945. Berlin 2008.

Boveri, S. 116.

Jens Bisky, Redakteur der Süddeutschen Zeitung, deckte kurz nach der Neuveröffentlichung des Tagebuches in der von Hans Magnus Enzensberger herausgegebenen «Anderen Bibliothek» die Identität der Verfasserin auf (SZ vom 24.9.2003). Darüber und über kritische Einwände Biskys gegen den Wert des Tagebuchs als zeithistorisches Dokument entspann sich eine teils erbittert geführte Debatte. Bisky führte zu Recht an, dass die Tätigkeit der Autorin als Journalistin von Bedeutung für die Einordnung des Tagebuchs sei, und wies nach, dass der ursprüngliche Text von ihrem engen Freund, Kollegen und Herausgeber Kurt Marek, bekannter als C.W. Ceram, nachgebessert und verändert worden sein müsse. Aus philologischer Sicht sind die Einwände berechtigt, was die Einschätzung der Russen im Allgemeinen, Fragen der Kriegsschuld, nachträgliche Distanzierungen vom NS-Regime etc. anbelangt. Sie bieten allerdings keinen Anlass, an der Darstellung der Vergewaltigungen selbst zu zweifeln und an den geschilderten Methoden, damit fertig zu werden. Aus diesem Grund wird das Tagebuch hier trotz der benannten quellenkritischen Vorbehalte zitiert.

So in seiner Rede vor 200 Generälen der Wehrmacht am 30.3.1941 in der Reichskanzlei.

Zitiert nach Lowe, S. 104.

Charlotte Wagner zitiert nach Sibylle Meyer, Eva Schulze: Wie wir das alles geschafft haben. Alleinstehende Frauen berichten über ihr Leben nach 1945. München 1984, S. 51.

Andreas-Friedrich, S. 332.

In der «Ja. Zeitschrift der Jungen Generation» vom Juni 1947 findet sich ein Text, der die Probleme von Ehepaaren nach der Vergewaltigungswelle in Gedichtform kleidet. Er ist nur wenige Zeilen lang, «Heimkehr» benannt, und unterzeichnet vom Volkshochschullehrer und Schriftsteller Dietrich Warnesius. Er schildert in einem etwas affektierten Minimalismus, wie Frau und Mann sich nach Jahren wiederbegegnen. Nachdem die Frau dem Mann «drei Mohrrüben zurechtgemacht» hat, heißt es: «Nachts. / Keines schläft. / ‹Du … du brauchst es mir nicht zu sagen, Maria …› / Irgendeines atmet tief. / ‹Nein›, sagt die Frau. / Stille. / Kein Atmen mehr. / Jahre vergehen. / ‹Wollen … wir neu … Maria?› / Irgendeines atmet tief. / ‹Ja›, sagt die Frau.»

Tagesspiegel vom 6.12.1959, zitiert nach Matthias Sträßner: «Erzähl mir vom Krieg!». Ruth Andreas-Friedrich, Ursula von Kardorff, Margret Boveri und Anonyma: Wie vier Journalistinnen 1945 ihre Berliner Tagebücher schreiben. Würzburg 2014. S. 181.

Lutz Niethammer bezog sich dabei auf die Vergangenheitspolitik der beiden deutschen Staaten, die in «inbrünstiger Arbeitsteilung» und jeweils verschiedener Blindheit ihre Bußrituale verrichteten: «Die DDR, diese hagere Tochter aus Tugend und Vergewaltigung, ruhte sich auf ihrer früheren, entsagungsvollen und selbstgewissen Moral aus, und ihr Gedächtnis vertrocknete in immer weniger sinnhaften Ritualen. Westdeutschland, dieser vitale Liederjan aus vielen käuflichen Verbindungen, leugnete zunächst alles, was ihm nicht an Geständnissen abgepresst wurde, aber in der Midlife-Crisis begann er das Verdrängte zu vermissen, in sich zu gehen, der beschämenden Herkunft nachzugraben und in der Öffentlichkeit mit zunehmender Halsstarrigkeit auf der schlechtesten aller Herkünfte zu bestehen.» Lutz Niethammer: Schwierigkeiten beim Schreiben einer deutschen Nationalgeschichte. In: ders.: Deutschland danach. Postfaschistische Gesellschaft und nationales Gedächtnis. Bonn 1999, S. 441.

Winfried Weiss: A Nazi Childhood. Santa Barbara 1983, S. 173.

Ebd. S. 171.

Vgl. Thomas Faltin: Drei furchtbare Tage im April. Das Ende des Zweiten Weltkriegs in Stuttgart. Stuttgarter Zeitung, 18.4.2015. Der Historiker Norman M. Naimark schreibt: «Was schlechte Disziplin und Raubgier betraf, kamen den Sowjetsoldaten im Westen nur die Truppen aus Französisch-Marokko gleich; besonders in der Anfangszeit der Besatzung wurden Frauen in Baden und Württemberg in ähnlicher Weise Opfer wahlloser Übergriffe von Besatzungssoldaten wie in der Ostzone. Trotz dieser Einschränkungen bleibt die Tatsache bestehen, dass das Phänomen der Vergewaltigungen in seinem Ausmaß zu einem Teil der Sozialgeschichte der sowjetischen Besatzungszone wurde, wie es im Westen unbekannt war.» (Naimark, S. 137)

Vgl. Andreas Förschler: Stuttgart 1945. Kriegsende und Neubeginn. Gudensberg-Gleichen 2004, S. 8ff.

Eine solche Gleichsetzung versucht die Historikerin Miriam Gebhardt in ihrem Buch «Als die Soldaten kamen». Sie hat die sexuell motivierten Verbrechen der Westalliierten gründlich studiert. Leider ist sie der Versuchung erlegen, ihre Forschungsergebnisse zu einer Sensation hochzupushen, indem sie das Verhalten von Westalliierten und Roter Armee gleichsetzte. Das funktioniert nur, wenn man die zahllosen liebevolleren Beziehungen zwischen deutschen Frauen und Amerikanern als «Vergewaltigung, versüßt durch Schokolade», abtut und widersprechende Studien auch von feministischer Seite zu den «GI-Fräuleins» schlichtweg ignoriert. Klaus-Dietmar Henke fühlte sich in seiner Besprechung des Buches in der FAZ gar an Goebbels’ Gleichsetzung der «jüdisch-plutokratischen Soldateska General Eisenhowers» mit den «bolschewistischen Horden der Steppen Asiens» erinnert. Miriam Gebhardt: Als die Soldaten kamen. Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs. München 2015.

Zitiert nach Ruhl, S. 92ff.

«Sind das nicht richtige Salonsoldaten?», schrieb die Schülerin Maxi-Lore E. in ihr Tagebuch. Alles an ihnen wirke so «kraftlos und schlampig». Wenn man diesen weichen Haufen sähe, müsse sie «immer an unsere Jungs denken». Diese Amis «sind doch gar keine richtigen Soldaten und kennen die straffe Haltung der Unsrigen nicht». Zitiert nach Benjamin Möckel: Erfahrungsbruch und Generationsbehauptung. Die Kriegsjugendgeneration in den beiden deutschen Nachkriegsgesellschaften. Göttingen 2014, S. 197.

Im Juli 1945 bezogen Briten und Amerikaner die beiden Sektoren, die ihnen im Abkommen von Jalta im Februar 1945 zugeteilt worden waren. Die Franzosen besetzten ihren Sektor etwas später. Schon zuvor waren sich Großbritannien, die USA und die Sowjetunion einig gewesen, Deutschland in Besatzungszonen aufzuteilen, die Reichshauptstadt Berlin aber als Sonderfall zu behandeln und unter gemeinsame Verantwortung zu stellen. Als die Franzosen in den Kreis der Siegermächte aufgenommen wurden, wurde Berlin als Viersektorenstadt betrachtet.

Der «Spiegel» berichtete darüber am 15.2.1947. Offenbar hatte der Autor den Ort des Verfahrens besucht: «Sie stammen aus allen Gesellschaftsschichten, und einige, vom Nagellack bis zur Sprache besonders amerikanisierte, betonen, dass sie mit einem Amerikaner verlobt sind, und versuchen, sich dadurch von den anderen zu distanzieren, die nur einen Pass haben möchten, um ‹mal tanzen zu gehen, ohne etwas Verbotenes zu tun›. Die meisten der Mädchen sehen durch den Pass eine Möglichkeit, mit ihren Freunden in angenehmer Umgebung zusammen sein zu können. Manche wollen ihre bisher flüchtige Berührung mit amerikanischen Staatsangehörigen und Produkten durch den Besuch eines Klubs intensivieren. Einige wenige werden auch von Amerikanerinnen, mit denen sie in den Dienststellen zusammenarbeiten, eingeladen. Der amerikanische Sektor Berlins folgt mit der Einführung der Gesellschaftspässe den Städten der amerikanischen Zone, die diese Organisation des Gesellschaftslebens mit Deutschen in Deutschland schon vor ein paar Monaten vornahm. (…) Bisher haben 600 Berlinerinnen einen Antrag gestellt. Mindestalter ist 18 Jahre. Das bisher ‹älteste Mädchen› war 47 Jahre. Durchschnittlich sind die Gesellschaftspass-Kandidatinnen 19 bis 20 Jahre alt. Anträge von verheirateten Frauen werden nicht genehmigt.» (Der Spiegel 7/1947, S. 6)

Annette Brauerhoch: «Fräuleins» und GIs. Geschichte und Filmgeschichte. Frankfurt am Main und Basel 2006.

Zitiert im amerikanischen Original und von mir übersetzt nach ebd., S. 102. Die deutsche Übersetzung, 1957 im Paul List Verlag erschienen, ist ein wenig dezenter als das Original.

Tamara Domentat: «Hallo Fräulein». Deutsche Frauen und amerikanische Soldaten. Berlin 1998, S. 73.

Ebd., S. 77.

Ebd., S. 190.

Das antiautoritäre Potenzial der Soldatenbräute spielt in der Geschichtsschreibung und Selbstwahrnehmung der 68er-Generation keine Rolle. Womöglich hat das Gefühl der Schande, das ihre Väter empfanden, auch zwanzig Jahre später fortgewirkt. Hinzu kam, dass sich der Abscheu über den Vietnamkrieg auch auf die in der Bundesrepublik stationierten Soldaten übertrug. Mit einem Hippie aus San Francisco konnten Frauen gerne zusammen sein, aber ein Mädchen, das in den Siebzigern mit einem GI aus Bamberg ging, war auch bei Linken unten durch. Schon aus vagen politischen Gründen findet sich deshalb in der akademischen Behandlung der Nachkriegszeit wenig Sympathie für die GI-Bräute.

Es kam zu etlichen gewalttätigen Unruhen, ein Mitglied der Freiwilligen Selbstkontrolle, die mehrheitlich den Film hatte passieren lassen, trat aus Protest zurück, Pfarrer riefen zu Demonstrationen auf, sprengten mit ihren Anhängern Kinovorführungen und kamen vor Gericht, weil Kinobesitzer sie angezeigt hatten. Der «Spiegel» zitierte seitenlang aus dem Drehbuch, die Kritik regte sich über die «widerwärtige Verbrämung mit sogenannter Kunst und ästhetischem Getue» auf und sprach von «Neoprostitutionismus». Die Schlangen an den Kinokassen wuchsen nur umso mehr.

Erzählt in Rainer Gries: Die Rationengesellschaft. Versorgungskampf und Vergleichsmentalität: Leipzig, München und Köln nach dem Kriege. Münster 1991, S. 148.

Felsmann, Gröschner, Meyer, S. 268f.

Süddeutsche Zeitung vom 30.4.1946.

Wolfgang Leonhard: Die Revolution entlässt ihre Kinder, zitiert nach: Hermann Glaser: 1945. Beginn einer Zukunft. Bericht und Dokumentation. Frankfurt am Main 2005, S. 194.

Vgl. Ruhl, S. 161.

Ebd., S. 178.

Vgl. Jörg Roesler: Momente deutsch-deutscher Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1945–1990. Leipzig 2006, S. 41.

Rheinische Zeitung vom 18.12.1946.

Gries, S. 290.