ORDENAMIENTO LOCAL DEL TERRITORIO EN EL MAGDALENA MEDIO

Reservados todos los derechos

© Pontificia Universidad Javeriana

© Facultad de Arquitectura y Diseño

© David Burbano González

© Germán Montenegro Miranda

Primera edición: diciembre de 2017

Bogotá D. C.

ISBN: 978-958-781-154-4

Número de ejemplares: 400

Editorial Pontificia Universidad Javeriana

Carrera 7 n.° 37-25, oficina 1301, Bogotá

Edificio Lutaima

Teléfono: 3208320 ext. 4752

www.javeriana.edu.co/editorial

Correción de estilo

Camilo Sierra Sepúlveda

Diseño de pauta, cubierta y diagramación

lacentraldediseno.com

Desarrollo epub

Lápiz Blanco S.A.S.

Pontificia Universidad Javeriana. Vigilada Mineducación. Reconocimiento como universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. Reconocimiento como personería jurídica: Resolución 73 del 12 de diciembre de 1933 del Ministerio de Gobierno.

Prohibida la reproducción total o parcial de este material, sin autorización por escrito de la Pontificia Universidad Javeriana.

Burbano González, David Armando, autor

Ordenamiento local del territorio en el Magdalena Medio : Barrancabermeja y Vallecito / David Burbano González, Germán Montenegro Miranda. -- Primera edición. -- Bogotá : Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2017.

138 páginas : ilustraciones, fotos, mapas y planos ; 22 cm

Incluye referencias bibliográficas (páginas 135-138).

ISBN : 978-958-781-154-4

1. Urbanismo – Magdalena Medio (Colombia). 2. Ordenamiento territorial - Magdalena Medio (Colombia). 3. Ordenamiento territorial - Barrancabermeja (Santander, Colombia). 4. Desarrollo de abajo-arriba - Magdalena Medio (Colombia). 5. Desarrollo local - Magdalena Medio (Colombia). I. Montenegro Miranda, Germán, autor. II. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Arquitectura y Diseño.

CDD 711.40986125 edición 21

Catalogación en la publicación - Pontificia Universidad Javeriana. Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S. J.

inp 14 / 11 / 2017

ORDENAMIENTO LOCAL DEL TERRITORIO EN EL MAGDALENA MEDIO

Barrancabermeja y Vallecito

David Burbano González

Germán Montenegro Miranda

Figura 1

Periodización sobre la formación de la región Opón Carare

Figura 2

Región del Magdalena Medio y el sistema de ciudades en Colombia

Figura 3

Región del Magdalena Medio y su red hídrica

Figura 4

Tasas de desplazamiento forzado por municipios receptores y expulsores

Figura 5

Puerto y actividades del comercio

Figura 6

Paisaje industrial petrolero

Figura 7

Paisaje informal

Figura 8

Plano de crecimiento urbano informal

Figura 9

Lógicas productoras de ciudad desde abajo y desde arriba

Figura 10

Inventario de barrios ilegales de reciente formación

Figura 11

Área de origen informal y barrios sin legalizar en el 2014

Figura 12

Invasión en la cancha del barrio Kennedy

Figura 13

Prototipo de vivienda de invasión, en la cancha del barrio Kennedy

Figura 14

Localización de asentamientos del primer trabajo de campo

Figura 15

Cronología de asentamientos seleccionados para el primer trabajo de campo

Figura 16

Cronología de asentamientos seleccionados para el segundo trabajo de campo

Figura 17

Localización de asentamientos del segundo trabajo de campo

Figura 18

Momento de los talleres con la comunidad del corregimiento de Vallecito

Figura 19

Momentos de entrevistas a vecinos de La Esmeralda y Kennedy

Figura 20

Momento del taller de dibujo con niños

Figura 21

Indicadores de la dimensión tenencia

Figura 22

Indicadores de la dimensión productividad socioeconómica

Figura 23

Indicadores de la dimensión infraestructura social

Figura 24

Localización corregimiento de Vallecito, municipio de San Pablo, sur de Bolívar

Figura 25

El camino hacia Vallecito

Figura 26

Equipamientos del antiguo corregimiento de Vallecito

Figura 27

Viviendas construidas por el PDPMM y la Comunidad Económica Europea

Figura 28

El proyecto de Servivienda en Vallecito

Figura 29

Primera etapa del proyecto de Servivienda. Fachadas principales sobre las calles

Figura 30

Viviendas y equipamientos de la segunda fase del proyecto de Servivienda

Figura 31

Adaptación del espacio entre las viviendas para usos rurales

Figura 32

Interior de la vivienda

Figura 33

Localización de los asentamientos Altos del Mirador, La Esmeralda y El Diamante, sector de Pozo Siete

Figura 34

Desarrollo histórico de La Esmeralda y El Diamante

Figura 35

Representación de la tenencia por los niños del asentamiento de La Esmeralda

Figura 36

Estructura urbana de La Esmeralda y El Diamante

Figura 37

Actividades comunitarias y comercio en el nodo de centralidad vecinal

Figura 38

Sección tranversal de La Esmeralda y El Diamante

Figura 39

Tipologías de emplazamiento a borde de barranco

Figura 40

Tipologías de emplazamiento a borde de zona inundable

Figura 41

Indicador visual del nivel del agua en las fachadas y su erosión respectiva

Figura 42

Espacio de la calle frente a los aterrazados en La Esmeralda

Figura 43

Infraestructura en formación: sistema comunitario de alcantarillado

Figura 44

Infraestructura en formación

Figura 45

Mutaciones de la vivienda

Figura 46

Proceso de autoconstrucción de la vivienda en el asentamiento de La Esmeralda, sector de Pozo Siete

Figura 47

Alisado de placa de concreto al interior de vivienda

Figura 48

Localización del barrio 22 de Marzo

Figura 49

Desarrollo histórico del barrio 22 de Marzo

Figura 50

Estructura urbana del barrio 22 de Marzo

Figura 51

Proyectos de equipamientos y viviendas de interés social en Caminos de San Silvestre, barrio vecino del 22 de Marzo

Figura 52

Dibujo elaborado por una niña, que representa el barrio dentro de la vivienda

Figura 53

Sección transversal del 22 de Marzo

Figura 54

Barrancos y talla de barrancos

Figura 55

Espacios de calles o patios contra barrancos o concavidades de las quebradas

Figura 56

El barrio y sus espacios representados por los niños

Figura 57

La cancha de fútbol

Figura 58

Diferencias de percepción de la cancha entre un niño y una niña

Figura 59

Espacios de cohesión social en función de la protección climática

Figura 60

Construcción de alcantarillado por frente de lote

Figura 61

Localización del barrio Arenal

Figura 62

Desarrollo histórico del barrio Arenal

Figura 63

Sección transversal del barrio Arenal

Figura 64

Estado actual de la vía principal de Arenal

Figura 65

Publicidad para comercialización del pescado, patrocinada por la organización Fomento para la Prosperidad Social, del Gobierno nacional

Figura 66

Embarcadero y extractores de arena

Figura 67

Forma de expansión por relleno de humedal en Arenal

Figura 68

Equipamiento improvisado de un preescolar en lote con tipología comercial

Figura 69

Esquema de mecanismos de ordenamiento local del territorio

Figura 70

Mecanismos de obtención de suelo por relleno

Figura 71

Emplazamiento a borde inundable

Figura 72

Emplazamientos en alta pendiente

Figura 73

Modelo de legalización progresiva desde abajo frente al ordenamiento territorial desde arriba

Expresamos nuestros agradecimientos, en primer lugar, a la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, por compartir de forma generosa la información sobre sus trabajos realizados en la región y por avalar el proyecto de investigación. Al Servicio Jesuita de Refugiados (SJR), por su acompañamiento permanente, la coordinación de los talleres en el trabajo de campo y por establecer contacto con los líderes comunitarios.

Por supuesto, gracias a todo el equipo de investigación por todo su trabajo, dedicación y complicidad a lo largo de todo el proceso, en el que tuvimos la oportunidad de compartir intereses comunes sobre nuevas formas de hacer investigación para entender el territorio, lo que permitió deshilar las marañas de cuestionamientos y dudas sobre la realidad observada.

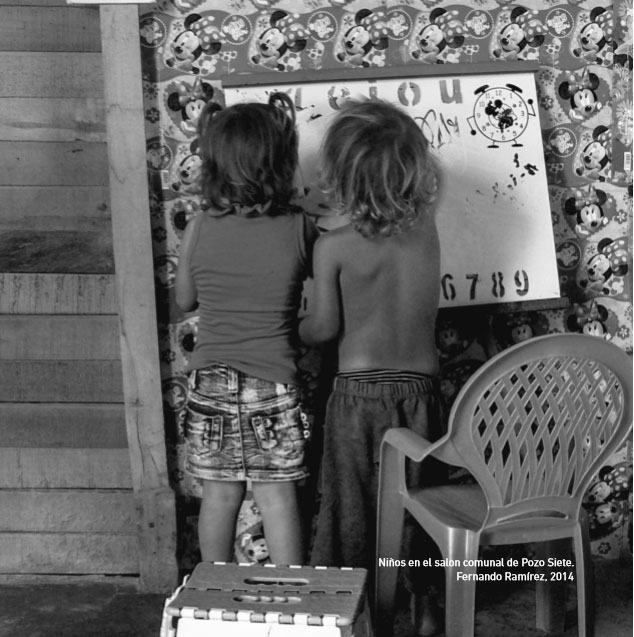

Al coinvestigador Fernando Ramírez, diseñador industrial del Departamento de Diseño de la Universidad Javeriana, por su observación pertinente de la realidad de las comunidades en el trabajo de campo, así como por su dedicado trabajo técnico en la recopilación de imágenes y videos. A la arquitecta Ana López Ortego, nuestra imprescindible coordinadora de talleres, motivadora de comunidades y rigurosa investigadora. Al sociólogo Gilberto Bello, por su acertado conocimiento sobre la realidad colombiana y por su asesoría sobre metodologías en investigación social y de trabajo comunitario. A la arquitecta Natalia Ramírez Arango, por su incansable asistencia y permanente motivación e interés, tan prometedora para futuros semilleros de jóvenes investigadores.

A los estudiantes Milton Lozano, por el apoyo en los talleres comunitarios y por compartir los conocimientos que desarrolla a nivel de maestría, y Juan Sebastián Sánchez, quien amablemente compartió información de su tesis de pregrado en Sociología, sobre el inventario de los barrios sin legalizar, los cuales nos sirvieron para la selección de casos de estudio, igualmente por su acompañamiento desde el SJR en los trabajos de campo. Muchas gracias también a los estudiantes del Proyecto Ubicar, que apoyaron el trabajo de campo tanto en Barrancabermeja como en Vallecito.

Finalmente, también queremos agradecer a todos aquellos que desde sus responsabilidades institucionales nos apoyaron tanto en a la investigación como en el desarrollo del libro. A nuestro decano de la Facultad de Arquitectura y Diseño, Giovanni Ferroni, y a nuestra directora del Departamento de Arquitectura, Luz Mery Rodelo, así como también a Nicolás Morales y su equipo de la Editorial Pontificia Universidad Javeriana.

La irrupción de “otras formas de hacer investigación”, diferentes a las del llamado método científico, ha puesto contra la pared a los medios tradicionalmente utilizados para comprender las realidades urbanas. El mundo actual está exigiendo otro tipo de explicación, ya que la mayoría de los habitantes del planeta vive en ciudades socialmente cada vez más diferenciadas entre ellas y en su interior. Diversos teóricos han identificado este fenómeno como una segregación social acelerada que ocurre con mayor incidencia en los países del tercer mundo y, particularmente, en Latinoamérica.

En este sentido, el desarrollo de nuevas miradas que consideren los recientes “giros” del conocimiento, específicamente de las ciencias sociales, representa un reto de investigación para romper con el determinismo y los análisis condicionantes-condicionados de los fenómenos. Así, la adopción de nuevas posturas para obtener otros puntos de vista es una problemática que requiere una solución urgente. Comprender los hechos desde la vida cotidiana de las personas que han construido su propia realidad cuestiona el significado de indicadores, modelos y estándares en los que se ha movido el mundo de la planeación hegemónica moderna. Esto significa entender la realidad desde abajo, desde lo local.

De esta manera, los arquitectos y la arquitectura en general están planteando la necesidad de nuevas formas de comprender los acontecimientos y actuar frente a ellos, para complementar su visión sobre las transformaciones espaciales generadas por formas de ocupación social de facto. En Colombia, por el conflicto y la migración derivada de la violencia, estas formas ocasionaron la constitución de periferias informales en las ciudades, lo que provocó formas de vida y hábitats mezclados entre lo rural y lo urbano. La antinomia campo-ciudad ha permitido que las visiones desde lo urbano, en las que confluyen poder, economía y conocimiento, predominen a tal punto que condicionan todo a su mirada distante y desde arriba. Los desequilibrios que esto ha generado prolongan el conflicto, la guerra y, principalmente, la injusticia, ya que promueve situaciones urbanas desfavorecidas. Por lo tanto, esta investigación propone una mirada diferente, desde abajo, para tratar de entender una realidad en bruto, libre de cualquier sintaxis condicionante.

Esta investigación surgió de los encuentros entre la dirección del Departamento de Arquitectura, el grupo de profesores del Proyecto Ubicar de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana y el Servicio Jesuita de Refugiados (SJR). El urbanismo y la arquitectura se antepusieron como problema a los antecedentes del trabajo desarrollado en el Magdalena Medio por el SJR y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), para abordarlo desde una perspectiva práctica del ordenamiento territorial. Esto significó orientar el marco de observación de situaciones tradicionalmente consideradas por las ciencias sociales hacia una mirada interdisciplinaria, que comprendan el espacio y el territorio en relación con el conflicto urbano-rural en Colombia. Básicamente, el ordenamiento territorial que resultó de este conflicto, el cual surgió al margen de las miradas teóricas y técnicas del urbanismo hegemónico.

Así, se empezó a desarrollar una investigación que requirió, de entrada, consultar los registros existentes de información geográfica y la documentación de las experiencias sobre el Magdalena Medio con las instituciones mencionadas, para esclarecer los contextos en los cuales se produjo un ordenamiento territorial de facto, en relación con sus particularidades frente a la tenencia de tierra, la infraestructura social y la productividad económica. Un primer trabajo de campo permitió efectuar un muestreo de casos relacionados con estas categorías, así como explicar los comportamientos de estos a través de un esquema teórico basado en las ideas del desarrollo local. A partir de esto, se construyó la metodología de manera paulatina, entre matrices de datos armadas desde las evidencias descubiertas en los sucesivos trabajos de campo. Al final, se concibió un primer acercamiento a lo que podrían ser unos mecanismos de ordenamiento territorial desde la visión local. En efecto, estos son unos resultados que apenas vislumbran un pequeño rayo de luz sobre una mina de realidad que se percibe inexplorada.

El primer capítulo parte con la descripción de un contexto general construido a partir de información secundaria. A través de este, su autor, David Burbano, esboza la situación presente y pasada del Magdalena Medio y la ciudad de Barrancabermeja, lo que permite entender los acontecimientos de conflicto y migración que incidieron en las formas de reacomodo territorial que sufrió la región en las últimas décadas. Desde la expulsión rural hasta la constitución de periferias informales en las ciudades, se plantea una situación para definir los casos de estudio y las dimensiones de análisis desarrolladas en la investigación. En el contexto se presenta la descripción histórica, geográfica y social que caracteriza la región, lo que fundamenta el estudio del ordenamiento territorial resultante de las situaciones de violencia y desplazamiento en Colombia.

En el segundo capítulo se presentan, en la redacción de Germán Montenegro, el enfoque conceptual el proceso metodológico que ayudó a precisar casos de estudio, las dimensiones de análisis e instrumentos específicos de trabajo de campo y la síntesis descriptiva confinada en relatos. El proceso de selección de los sectores se estableció en correspondencia con los barrios en los que el SJR venía trabajando, junto con la necesidad de que estos sectores cumplieran con los criterios generales planteados para la investigación, es decir, sectores de origen informal de la periferia urbana con población desplazada por la violencia, que contaran con cierto nivel de desarrollo para poder identificar acciones territoriales concretas, derivadas de acciones sociales colectivas.

En Barrancabermeja se seleccionaron asentamientos sin legalizar, como Antonio Nariño, 22 de Marzo, Pozo Siete, Kennedy, Villa de Dios, Arenal, entre otros, los cuales presentan, a la vez, diversos periodos de formación: desde los más antiguos, en los años setenta, hasta los más recientes. En principio, sobre estos casos se efectuaron muestreos a partir de entrevistas a líderes comunitarios y fundadores, con el fin de socializar la investigación y verificar la pertinencia del lugar para el trabajo de campo. Finalmente, se escogieron tres de ellos para obtener la información con la que se construyeron relatos y se dedujeron algunos mecanismos de ordenamiento desarrollados por la gente.

Así mismo, el corregimiento de Vallecito, en el municipio de San Pablo, se seleccionó por la posibilidad de acceder al lugar, ya que es donde el SJR ha trabajado en el proceso de reapropiación del territorio. Este caso de retorno de población desplazada por la violencia a su lugar de origen evidencia el desarrollo territorial producido por acciones sociales colectivas; este caso en particular estuvo acompañado por varios programas, entre los que se destaca el proyecto para la construcción de viviendas ofrecido por la Fundación Servicio de Vivienda Popular (Servivienda), un agente externo.

El tercer capítulo reúne los principales resultados de la investigación, a partir de los diferentes relatos construidos por los investigadores, desde un modelo de análisis que implicó discusiones internas del equipo, que, posteriormente, fueron recopilados y redactados por Germán Montenegro. Los relatos están referidos a los diferentes casos de estudio analizados, los cuales esbozan desde las experiencias más incipientes hasta las más avanzadas de formación.

Desde estos relatos se produjo el análisis para decantar algunos mecanismos que podrían entenderse como parte de un ordenamiento local del territorio (OLT), que se plantean en el capítulo cuarto, en la narración de David Burbano. Este capítulo recoge las conclusiones de las discusiones producidas dentro del equipo de investigación, las cuales dirimen mecanismos entre un ordenamiento parcial y paulatino, que necesariamente desemboca en un ordenamiento general. Cada uno de ellos se precisa en cuatro categorías: resistencia, organización comunitaria, financiación y organización espacial. El orden de aparición no es aleatorio, ya que supone la evolución paulatina que se produce desde la invasión hasta la consolidación y la legalización de los asentamientos.

Al final del texto los autores presentan las consideraciones finales, esbozadas en dos apartados: el primero se relaciona con los aspectos metodológicos y la necesidad de encontrar unos caminos alternos para comprender estas realidades y responder consecuentemente, lo que complementa los instrumentos que se formulan desde arriba. El segundo enfrenta las implicaciones que puede tener esta comprensión de realidad específica en el contexto de un ordenamiento territorial que debe considerar futuros escenarios de posconflicto.

El contexto territorial de esta investigación es el Magdalena Medio, una región que revela las dinámicas de conflicto y migración que han marcado la historia de las relaciones entre el campo y la ciudad en Colombia. El presente capítulo describe este contexto desde una dimensión histórica y geográfica y bajo una mirada transescalar; su propósito es aportar explicaciones externas y complementarias, a partir de descripciones de las relaciones entre el espacio geográfico, los acontecimientos históricos y las acciones colectivas concretas, que permitirán revelar un potencial de construcción territorial desde abajo, es decir, desde la fuerza de la organización comunitaria.

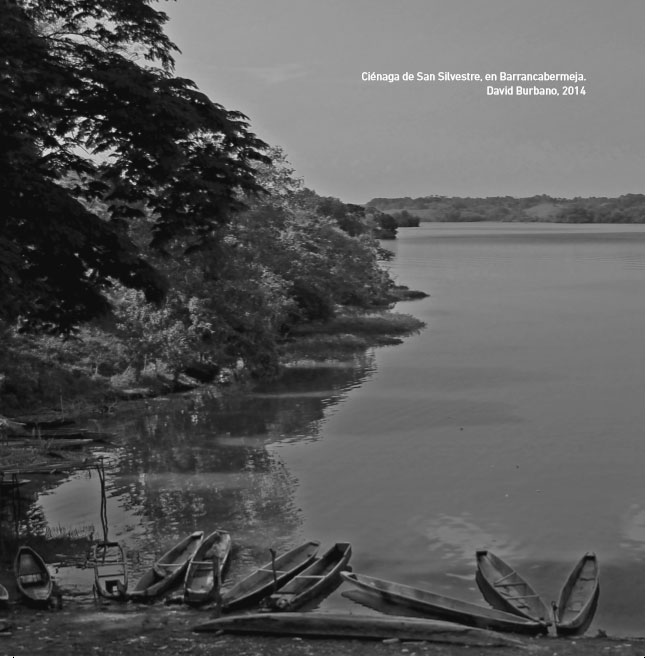

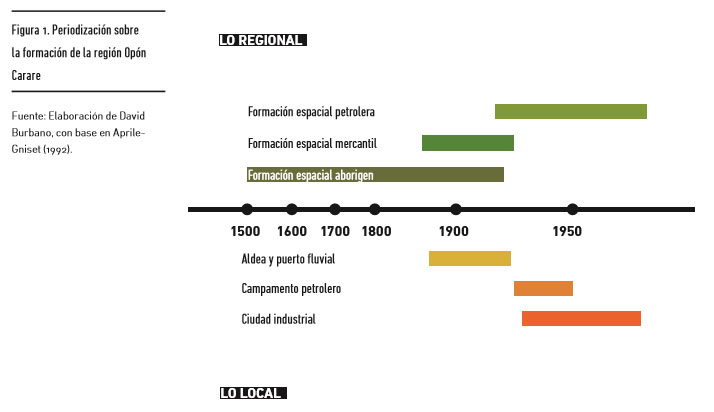

Este es un lugar que demanda visiones desde las escalas locales hasta las regionales, con referencias permanentes entre centro y periferias. Como se puede deducir de la periodización que desarrolló Jaques Aprile-Gniset (1992), desde el siglo XVI se han presentado importantes acontecimientos en la región Opón Carare: un espacio natural inhóspito, habitado por aborígenes apartados, sometidos paulatinamente a la formación de un área mercantil y de explotación petrolera. Esto se ha producido por la confluencia de intereses territoriales disputados entre la comunidad aborigen (local), los centros de poder del Estado colombiano y la explotación extranjera del petróleo (figura 1). El río Magdalena aparece como el protagonista fundamental en estas relaciones de poder, así como el principal testigo de la evolución de la región, a partir de tres etapas: la construcción de las aldeas de la población aborigen y el puerto, la configuración de una estructura mercantil asociada con el flujo de productos desde el río a las cordilleras y, posteriormente, la formación de una economía petrolera, relacionada con la ciudad industrial que hoy es Barrancabermeja.

En este sentido, la región Opón Carare, que actualmente forma parte del Magdalena Medio, puede definirse como el resultado de sucesivas trasformaciones de las condiciones locales de los aborígenes, que habían sobrevivido a la expoliación de la Colonia gracias a las complejas condiciones geográficas del territorio: primero, por la actividad del río en una fase mercantil, y segundo, por la explotación petrolera en una fase industrial.

En efecto, resulta importante entender que históricamente las periferias rurales y las periferias urbanas han establecido una relación dialéctica. Esto se manifiesta como una prolongación de las acciones que a partir de los años cincuenta generaron la horda de migraciones del campo a la ciudad, debido a los efectos del recrudecimiento de la violencia. En los entrecruces de la relación rural-urbana se ha alterado el sistema regional, en términos de un desmedido crecimiento informal en los bordes urbanos y un continuo cambio en las formas de producción en las áreas rurales.