Manual de técnicas de montaña e interpretación de la naturaleza

3a edición revisada y ampliada

Dibujos: Miguel Ángel Campos

Diseño cubierta: David Carretero

© 2014, Javier A. Melendo Soler

Nieves Arbonés Cobos

Luis Cancer Pomar

Pilar Maza Rodríguez

Fernando Lampre Vitaller

Editorial Paidotribo

http://www.paidotribo.com

E-mail: paidotribo@paidotribo.com

1a reimpresión de la 3a edición

ISBN: 978-84-9910-173-6

ISBN EPUB: 978-84-9910-826-1

BIC:WSZG

Fotocomposición: Bartolomé Sánchez de Haro / bgrafic@bgrafic.es

ÍNDICE

Prólogo

Introducción

1.Orientación y cartografía

2.Técnicas de progresión por senderos e itinerarios de media y baja montaña

3.Meteorología

4.Interpretación del paisaje

5.Organización de campamentos y travesías de media montaña

6.Senderos y caminos

7.La protección del medio ambiente

8.Seguridad en la montaña, utilización del material de seguridad y técnicas básicas de escalada en roca

9.Nudos, anclajes y maniobras con cuerdas

10.Supervivencia

11.Preparación física y nutrición para la realización de actividades en la naturaleza

12.Medidas preventivas y primeros auxilios en el medio natural

PRÓLOGO

Querer transmitir las sensaciones que se producen cuando nos desplazamos por la naturaleza, subimos a las montañas o simplemente contemplamos un paisaje es más sencillo cuando contamos con la experiencia vivida de quien ya lo conoce.

Hasta los más urbanos de los hombres tienen cerca un parque, un río, o unas zonas periféricas a su ciudad en las que no impera el hormigón y los ruidos de los coches son superados por el trinar de los pájaros o el correr del agua. Donde, tal vez, han podido percibir la tranquilidad del lugar y la placidez del silencio.

Pero nuestra intención va más allá del apreciado paseo entre paisajes cercanos. Cuando cinco personas, de ámbitos diferentes, pero con un mismo nexo común de amor a la naturaleza y a las actividades que se pueden practicar en ella, decidimos escribir sobre cómo podemos acercarnos a ésta sin riesgo, aceptamos el reto de intentar transmitir aquello que a nosotros nos enseñaron, tamizado por nuestra propia experiencia.

El acercamiento a la naturaleza, desde nuestra experiencia como senderistas, montañeros, escaladores, barranquistas, esquiadores y otras actividades vinculadas a éstas, nos hace conscientes de los riesgos que entraña y, por lo tanto, de la forma en que debemos abordarlo. Encaramarnos a lo alto de una cumbre, seguir los viejos senderos que atravesaban los collados, no va a ser tan sencillo como andar por nuestro parque.

Sea cual sea la forma en la que decidamos acercarnos a los entornos naturales, deberemos tener unos conocimientos básicos que irán desde la orientación y la interpretación de los fenómenos meteorológicos hasta las medidas preventivas ante posibles situaciones inesperadas, pasando por una correcta nutrición y preparación física y técnica. La artificiosa división en: baja, media y alta montaña nos servirá como base para describir las diferentes técnicas que debemos utilizar para nuestros desplazamientos a pie por esos terrenos, así como los diversos materiales técnicos más adecuados.

La naturaleza y en especial las zonas montañosas son terrenos cambiantes, especialmente en función del clima. La variabilidad es tan grande que en pocas horas nos podemos encontrar con una situación o un terreno con unas características totalmente diferentes. La capacidad para adaptarnos al medio es algo que fundamentalmente aprendemos “in situ”. No pretendemos ser los sucedáneos de esa necesaria experiencia, ni sustituir a ese compañero más experimentado, o a ese guía, que nos inician por esta senda natural.

Este libro, escrito a modo de manual, aspira a recoger lo más sustancioso de las técnicas utilizadas en montaña y los conocimientos previos con los que deberíamos acercarnos a ella. Pretendiendo, también, llenar el vacío que existe, ante la ausencia de libros para la enseñanza de los novedosos Ciclos Formativos de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural, labor en la que alguno de los autores estamos directamente implicados.

Con la lectura de este libro, esperamos transmitir al lector no sólo los conocimientos básicos necesarios, sino también la ilusión y el placer que produce su práctica.

Javier A. Melendo Soler

INTRODUCCIÓN

El manual que está ante ti pretende recoger los aspectos técnicos más importantes que hay que contemplar para desplazarnos por el medio natural: desde las excursiones por senderos a las escaladas en la alta montaña.

Los capítulos correspondientes han sido elaborados por diversos autores que tanto por afición como por profesión están vinculados con los contenidos de cada uno de ellos.

Para su mejor comprensión, el libro está estructurado en doce capítulos, con numeroso soporte gráfico, que recogen de la forma más completa posible los aspectos que debemos conocer al adentrarnos en el medio natural. El orden y la composición de los capítulos son los siguientes:

Orientación y cartografía

Se describen los sistemas de referencia y las técnicas de orientación sustentadas en ellos. La utilización de mapas, brújulas y otros instrumentos, necesarios para planificar nuestros itinerarios. La interpretación de los mapas de los lugares por los que nos desplazamos es el soporte principal para el desarrollo de nuestra excursión y el mejor medio para no extraviarnos.

Técnicas de progresión por senderos e itinerarios de media y baja montaña

El senderismo, la media montaña y la alta montaña sin necesidad de utilizar vías de escalada forman el contenido de este capítulo. Caminar por diferentes tipos de terreno y conocer el material adecuado para la actividad. ¿Qué debemos llevar puesto?, ¿qué material debo transportar? son algunas de las preguntas que todos nos hacemos y que tratamos de contestar. El cálculo de la duración de la excursión, así como sus períodos de pausa, nos obligará a establecer tiempos en función de los desniveles o de la longitud por recorrer.

Meteorología

Gracias a los medios informativos actuales, no deberíamos comenzar nuestras actividades sin informarnos de la meteorología prevista. La interpretación de ésta no termina con la televisiva imagen de unas nubes encima de un mapa. El conocimiento de la dinámica atmosférica y la interpretación de los signos naturales evolutivos permitirán evitarnos más de una situación comprometida, o al menos estar preparados para enfrentarnos a ella. Se expone un detallado estudio sobre las temperaturas, las precipitaciones y la presión atmosférica.

Interpretación del paisaje

La mirada requiere un adiestramiento para contemplar. Diferentes personas pueden acercarse a un mismo paisaje y tener percepciones distintas. El presente capítulo pretende dotar al observador de un bagaje instrumental que le permita interpretarlo. Los métodos de estudio utilizados serán: las unidades del paisaje, su caracterización, su dinámica propia de un terreno vivo y su valoración tanto individual como grupal.

Organización de campamentos y travesías de media montaña

Cuando nuestra actividad ocupa más de un día, se hace necesaria la acampada. La organización de un campamento fijo, o un campamento itinerante, está sometida a unas condiciones y a una normativa que es imprescindible conocer. Desde el respeto al medio natural, deberemos elegir las ubicaciones más seguras para la acampada. El equipo de acampada que debemos transportar, tanto personal como colectivo, complementa los materiales necesarios para el desarrollo de la actividad.

Senderos y caminos

El auge del senderismo ha provocado la creciente señalización de muchos caminos. Son muchas las zonas que están incentivando el uso de los caminos tradicionales, o incluso abriendo nuevos caminos. La autora nos acerca a la actual normativa y regulación de estos senderos.

La protección del medio ambiente

Los efectos resultantes de la modificación que el hombre imprime al medio natural condicionan su protección. Los contenidos de este capítulo se orientan hacia las pautas de conducta que debemos adoptar. El conocimiento de la normativa medioambiental en nuestro país, así como la evaluación del impacto ambiental, nos ayudarán a conseguir este objetivo.

Seguridad en la montaña, utilización del material de seguridad y técnicas básicas de escalada en roca

La progresión en la montaña con seguridad requiere conocer las normas que debemos cumplir en caso de un accidente, o para solicitar socorro. El conocimiento de técnicas básicas de escalada, así como del material necesario para éstas, es importante tanto si nuestra actividad es la escalada como si a lo largo de nuestro recorrido tenemos que utilizar, para nuestra seguridad, cuerdas u otro material auxiliar.

Nudos, anclajes y maniobras con cuerdas

En continuidad con las maniobras de seguridad, se describen los principales nudos y los anclajes, tanto naturales como artificiales. Las maniobras con cuerdas son el complemento imprescindible en terrenos escarpados, o con dificultades naturales infranqueables. El rápel, las técnicas de ascenso, las de aseguramiento, autorrescate o el transporte de accidentados forman parte de éstas.

Supervivencia

La prudencia y nuestra preparación contribuyen a evitar los accidentes. El sentido común y algunos conocimientos básicos pueden ser imprescindibles ante situaciones límite. Saber utilizar los recursos naturales y propios para obtener agua y alimentos, o bien procurarnos un refugio, son algunos de los apartados tratados en este capítulo.

Preparación física y nutrición para la realización de actividades en la naturaleza

El acercamiento a unas actividades más exigentes requiere alcanzar un adecuado nivel de condición física. Si no queremos que nuestras excursiones se conviertan en una tortura, nuestra capacidad física deberá estar en consonancia con los objetivos a alcanzar. El autor describe las normas básicas para el entrenamiento de excursionistas y montañeros, así como los sistemas de obtención de la energía en los que se sustentan una nutrición e hidratación adecuadas.

Medidas preventivas y primeros auxilios en el medio natural

Se presenta un amplio abanico de las lesiones y accidentes que pueden darse en el medio natural. La necesidad de una rápida instauración de medidas de auxilio, así como una correcta aplicación de éstas, nos obliga a perseverar en su conocimiento. La lejanía de cualquier centro sanitario hace todavía más necesario que las personas que se desplazan por la naturaleza conozcan a fondo las maniobras de primeros auxilios.

Capítulo 1

ORIENTACIÓN Y CARTOGRAFÍA

(Fernando Lampre Vitaller)

1. INTRODUCCIÓN

2. LA LOCALIZACIÓN ESPACIAL Y LOS SISTEMAS DE REFERENCIA

•Localización y coordenadas

•Sistemas de referencia de una, dos y tres dimensiones

•Las coordenadas geográficas

•Las coordenadas U.T.M.

•Designación de zonas

•Identificación de los cuadrados de 100 km

•Designación de un punto con aproximación de 100 m

3. TÉCNICAS BÁSICAS DE ORIENTACIÓN

•La búsqueda de la dirección norte-sur

•Orientación diurna con el Sol

•El gnomon y la determinación de la meridiana

•Orientación con el reloj

•Orientación nocturna con la Estrella Polar

•Orientación con la brújula

•Partes de una brújula

4. INTERPRETACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MAPAS

•Los mapas y las proyecciones cartográficas

•Los sistemas de proyección cartográfica

•¿Cómo se hacen los mapas?

•Partes y elementos de un mapa

•La escala de los mapas

•Pequeña y gran escala

•Adaptación de la escala al uso y formato de los mapas

•Las curvas de nivel

•La equidistancia

•Curvas maestras y curvas auxiliares

•Cotas y vértices geodésicos

•La declinación magnética y otros nortes

•Los nortes en el mapa: norte geográfico y norte magnético

•Cálculo de la declinación magnética actual

•El norte de la red

•La cartografía en España: el Mapa Topográfico Nacional

5. PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS

•Orientación del mapa con ayuda de la brújula

•Obtención de rumbos con brújula

•Rumbo y acimut

•Obtención del rumbo de un itinerario

•Salvar obstáculos de un itinerario mediante brújula

•Pendientes y perfiles topográficos

•Cálculo de pendientes

•Realización de perfiles topográficos

1. INTRODUCCIÓN

Mucho antes de la invención de la escritura, el hombre expresaba sus inquietudes por medio de todo tipo de signos e ideogramas. Las necesidades vitales (recolección y caza, desplazamientos, refugio, etc.) y, por qué no, también la curiosidad posibilitaron el desarrollo de una serie de capacidades, tan antiguas como la misma presencia humana: la observación y, lógicamente, el sentido de la localización.

Aunque al principio de una forma completamente inconsciente, la plasmación de observaciones espacio-temporales sobre todo tipo de soportes (piedra, arena, arcilla, pieles, madera, hojas, etc.) demuestra la intención de transmitir elementos de referencia, representaciones de lugares y accidentes del terreno, ubicación de recursos naturales, etc.; en definitiva, mapas. Cualquier civilización, cultura o pueblo, por primitivo que sea, posee sus propios sistemas de referencia y orientación, su propia forma de representar el espacio (e incluso el tiempo) sobre un plano.

A lo largo de la historia, la navegación, los grandes viajes y los descubrimientos, junto con el desarrollo y la evolución de las ciencias geográficas, matemáticas y experimentales, fueron perfilando la madurez de los sistemas de referencia, perfeccionando la representación cartográfica del medio físico y humano.

La revolución tecnológica del siglo XX (la aviación, la informática, los satélites, el Sistema de Posicionamiento Global o G.PS., etc.), así como la globalización de los medios de comunicación, han configurado un marco conceptual normalizado y universal. Obviamente, todo el camino no está recorrido. Pero, gracias al proceso descrito, la humanidad ya nunca volvió a extraviar su camino.

2. LA LOCALIZACIÓN ESPACIAL Y LOS SISTEMAS DE REFERENCIA

LOCALIZACIÓN Y COORDENADAS

Cualquier punto, objeto o fenómeno de la superficie terrestre puede ser localizado. Su localización exacta implica el conocimiento de su posición mediante un sistema de referencia, formado siempre por un punto denominado origen y unas coordenadas (puntos, ejes o planos). Las coordenadas nos permiten establecer la posición numérica del punto, objeto o fenómeno de la superficie terrestre a localizar.

Los sistemas de referencia y las coordenadas no sólo nos facilitan la localización de los fenómenos, sino que también nos permiten cartografiar e interpretar con exactitud cualquier punto u objeto de la superficie terrestre, posibilitando con ello la transmisión del conocimiento geográfico.

Sistemas de referencia de una, dos y tres dimensiones

Nuestra estancia en la naturaleza es, o debería ser, un ejercicio continuo y dinámico de localización e interpretación cartográfica, por ejemplo, a la hora de seguir un itinerario. En este caso estamos ante un sistema de referencia lineal o de una única dimensión (nuestro camino o itinerario), donde es preciso conocer un punto de origen (por ejemplo, el comienzo del sendero) respecto al cual posicionaremos cualquier otro punto de interés en nuestro itinerario. Para ello mediremos la distancia de cada punto de interés (por ejemplo, una fuente donde abastecernos de agua o un refugio para pernoctar) al punto de origen: la fuente se encuentra a 3 km de nuestro punto de partida, el refugio está a 7,5 km del inicio, etc.

El sistema de coordenadas puede complicarse sucesivamente empleando sistemas de referencia de dos dimensiones (respecto a dos ejes ortogonales o perpendiculares entre sí), o incluso de tres dimensiones. El ejemplo más sencillo de las dos dimensiones nos lo encontramos en el cruce de coordenadas de la divertida “guerra de barcos”, donde la posición de las naves es referencia (cruce o corte) de dos ejes proyectados desde un punto origen, un eje de letras y un eje numérico (filas y columnas): H5 agua, H6 tocado, H7 hundido.

Las coordenadas geográficas

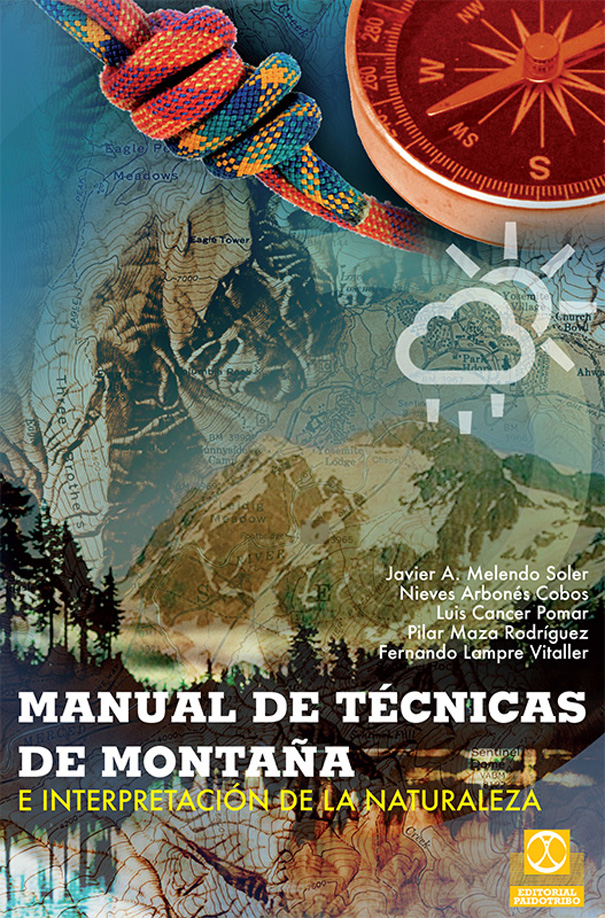

Por su parte, las coordenadas geográficas constituyen un clásico sistema de referencia en tres dimensiones: un punto cualquiera de la superficie terrestre queda posicionado respecto a tres ejes perpendiculares que, a su vez, dan lugar a tres planos ortogonales entre sí. En la esfera terrestre se puede calcular el valor lineal de ese punto respecto a los tres planos mencionados o, más comúnmente, establecer el valor angular del punto: longitud respecto al meridiano de Greenwich (barrio londinense que da nombre, desde el año 1884, al meridiano considerado universalmente como origen) y latitud respecto al Ecuador (paralelo origen). Como dato curioso, algunos mapas españoles, no demasiado antiguos (ediciones anteriores a los años 1970), todavía expresan la longitud respecto al meridiano de Madrid.

El intervalo de longitudes (Este u Oeste) está comprendido entre los 0º del meridiano de Greenwich y los 180º del Antimeridiano. Respecto a la latitud (Norte o Sur), el intervalo se desarrolla entre los 0º del Ecuador y los 90º de los Polos. El ejemplo de la figura 1.1 expresa las coordenadas geográficas de un punto (P) situado a 40º de longitud Este y 50º de latitud Norte.

LAS COORDENADAS U.T.M.

El sistema sexagesimal de las coordenadas geográficas (valores angulares expresados como grados, minutos y segundos) es bastante complejo de cara a la navegación, aviación comercial, usos militares, etc., por lo que se ha sustituido paulatinamente por el sistema de coordenadas U.T.M. (Universal Transverse Mercator). Se trata de un sistema, muy preciso, de designación cartesiana de un punto, con la particularidad de que expresa las distancias métricas respecto a una cuadrícula establecida.

Figura 1.1 Determinación de las coordenadas geográficas de un punto (P) de la superficie terrestre situado a 40º de longitud Este y 50º de latitud Norte.

Los Mapas Topográficos Nacionales (M.T.N.), confeccionados en España por el Instituto Geográfico Nacional (I.G.N.) y por el Servicio Geográfico del Ejército (S.G.E.), utilizan como sistema de referencia las coordenadas U.T.M., derivadas a su vez de la proyección cartográfica homónima (ver el epígrafe del M.T.N. en el apartado sobre interpretación y utilización de mapas).

Designación de zonas

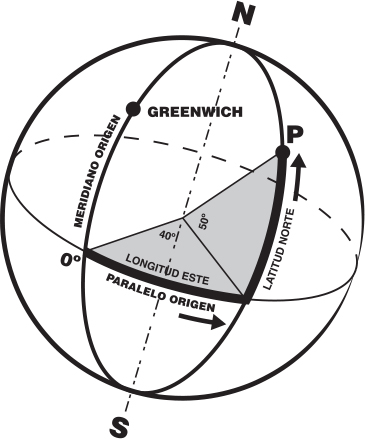

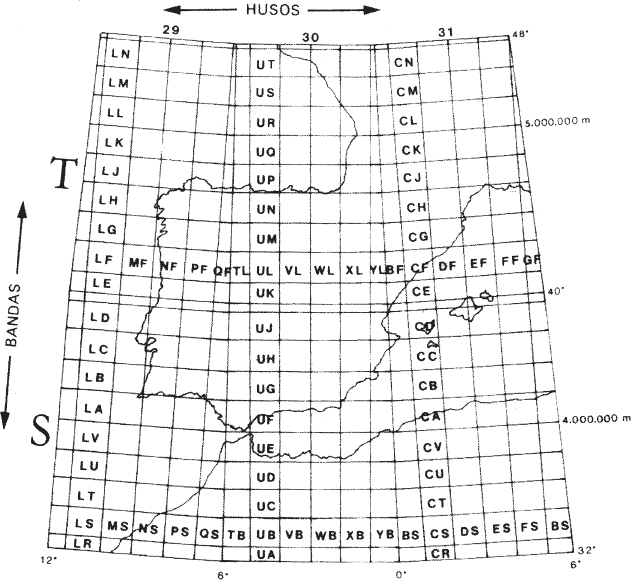

Como se puede observar en la figura 1.2, la representación del globo terráqueo se realiza sobre 60 husos de 6° de anchura (668 km cada huso), numerados de oeste a este desde el antimeridiano de Greenwich, situado a una longitud de 180° (recordemos que la referencia básica es el meridiano 0° de Greenwich).

Figura 1.2 Designación de zonas en la proyección U.T.M.

Los husos se dividen de sur a norte en 20 bandas de 8° de latitud que se identifican con letras mayúsculas, desde los 80° Sur a los 80° Norte (los Círculos Polares quedan excluidos de la proyección U.T.M.). El resultado son 1.200 zonas (60 husos x 20 bandas), cuya designación referencia en primer lugar el huso y, en segundo lugar, la banda. La Península Ibérica queda incluida en las zonas 29T, 30T, 31T, 29S, 30S y 31S.

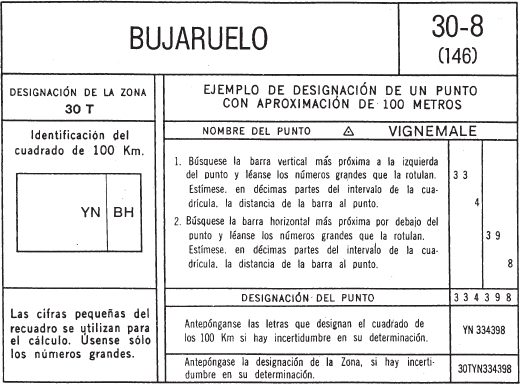

Identificación de los cuadrados de 100 km

Como hemos visto, la determinación de zona constituye el primer elemento de identificación de las coordenadas U.T.M. Cada zona se divide en cuadrados de 100 km de lado designados por dos nuevas letras mayúsculas (referenciadas normalmente en el ángulo inferior izquierdo del reverso del mapa), ordenadas de oeste a este y de sur a norte. Esta designación cartesiana tiene todavía una mayor precisión, puesto que sobre el mapa aparece una nueva cuadrícula U.T.M. que subdivide el cuadrado de 100 km en cuadrados de 10 km de lado (línea negra o azul más gruesa), y éstos a su vez en cuadrados de 1 km de lado (línea negra o azul más fina). Estos últimos son los que componen la red básica U.T.M., cuyas referencias numéricas aparecen rotuladas a lo largo y ancho del marco del mapa topográfico.

Designación de un punto con aproximación de 100 metros

Tomando como referencia la cuadrícula constituida por cuadrados de 1 km de lado, observamos cómo los dígitos aumentan su valor conforme nos desplazamos hacia el este y, por el contrario, disminuyen si nos trasladamos hacia el oeste. En la latitud aumenta el valor de los dígitos hacia el norte, disminuyendo hacia el sur.

Figura 1.3 Proyección U.T.M. Identificación de los cuadrados de 100 km sobre la Península Ibérica.

Para una aproximación de 1 km, la designación de un punto cualquiera de la superficie del mapa vendrá señalada por la numeración de las dos coordenadas más próximas a él, y siempre en el orden que indicamos: en primer lugar por la izquierda (barras verticales de la longitud), y en segundo lugar por debajo (barras horizontales de la latitud). En ambos casos se utilizan los dos dígitos grandes que designan cada una de las barras. Si pretendemos alcanzar una aproximación de 100 m, deberemos añadir un tercer dígito a cada una de las coordenadas estimando, en décimas partes del intervalo de cuadrícula, la distancia del punto a las barras vertical y horizontal. En la figura 1.4 se recoge un ejemplo que nos ayudará a adquirir más soltura en este imprescindible sistema de coordenadas.

3. TÉCNICAS BÁSICAS DE ORIENTACIÓN

Antiguamente, orientarse era buscar el oriente, es decir, determinar el lugar por donde salía el Sol. Sin embargo, debido a varias razones que vamos a comentar en las próximas líneas, esta idea originaria ha ido evolucionando hacia conceptos más exactos y complejos: orientarse es buscar la denominada dirección norte-sur.

LA BÚSQUEDA DE LA DIRECCIÓN NORTE-SUR

Cuando nos orientamos estamos haciendo un ejercicio de posicionamiento. Aunque a veces de forma inconsciente, estamos trazando un mapa mental con un sistema de referencia que sea válido desde la posición en que nos encontramos. Así se entienden nuestras explicaciones en cualquier situación de la vida que requiera orientarse. Ante la típica pregunta ¿dónde está determinada calle o monumento?, las instrucciones son referencias desde nuestra posición (punto origen): avanzar recto hasta aquel edificio de ladrillo rojo, tomar la calle de la derecha y seguirla hasta una plaza con un quiosco de música, etc.

Figura 1.4 Proyección U.T.M. Ejemplo de designación de un punto con aproximación de 100 metros.

Pero para evitar múltiples sistemas de referencia (tantos como observadores o personas), hemos adoptado un sistema de referencia y de localización universal y normalizado, es decir, tenemos un sistema válido e invariable para todas las personas. Se trata de la dirección norte-sur, coincidente a grandes rasgos con el eje de rotación de nuestro planeta. Como veremos, buscar el lugar por donde sale el Sol (antiguo concepto de orientación) no cumple exactamente con los requisitos fijados en un sistema de referencias.

La orientación es el ejercicio de reconocer la dirección norte-sur. Gracias a ella posicionaremos geográficamente los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste).

Históricamente, la humanidad ha buscado en el firmamento referencias fijas y precisas que posibilitaran su orientación. El Sol y algunas otras estrellas por la noche son nuestros puntos de referencia fundamentales. Veamos algunas técnicas básicas de orientación diurna y nocturna.

ORIENTACIÓN DIURNA CON EL SOL

El Sol es una estrella fija en el centro de un sistema planetario del que forma parte la Tierra. A pesar de sus aparentes variaciones a lo largo del día y de las estaciones del año, consecuencia de la rotación de nuestro planeta y de la inclinación del eje de rotación sobre el plano de la eclíptica (plano de la órbita circunsolar), el Sol es un elemento de primera magnitud para orientarnos durante el día, y sus “movimientos” son regulares y bien conocidos.

Sabemos que, básicamente, el Sol sale por el este y se pone por el oeste. Pero esto sólo sucede exactamente durante dos días al año: 21 de marzo y 23 de septiembre (equinoccios de primavera y de otoño, respectivamente). El resto de días cambia paulatinamente el lugar por el que sale y se esconde el Sol: durante el invierno y la primavera, el Sol se desplaza gradualmente hacia el norte, alcanzando la distancia máxima el solsticio de verano (21 de junio), mientras que, a partir de esta fecha, el Sol retrocede nuevamente hacia el sur, alcanzando la distancia mínima el solsticio de invierno (21 ó 22 de diciembre). Este planteamiento explica la diferente duración del día y de la noche en nuestra latitud (sólo en los equinoccios el día y la noche duran exactamente lo mismo: 12 horas cada uno).

Ante esta pequeña variación anual, el único argumento válido es que el Sol, al mediodía (cenit o punto de máxima altura del Sol sobre el horizonte), se alinea con la meridiana del lugar en que nos encontremos. Es decir, el Sol se alinea al mediodía con la dirección norte-sur, momento en que la sombra proyectada por un objeto nos señalará el norte geográfico (el Sol está exactamente situado en el sur sobre el horizonte).

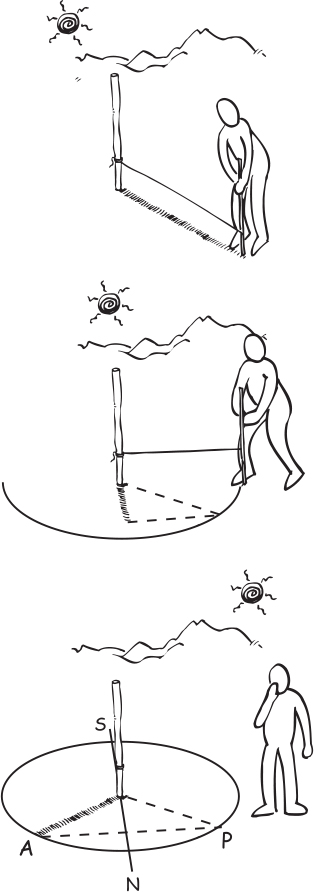

El gnomon y la determinación de la meridiana

Todos estos aspectos fundamentales podemos certificarlos en el campo (por ejemplo, en un campamento) con la sombra proyectada por un gnomon, sencillo instrumento que consta de un estilo vertical (podremos utilizar un bastón, palo o estaca) ubicado en el centro de una circunferencia horizontal, en la que iremos señalando sucesivamente el extremo de la sombra que proyecta el estilo vertical. Como se puede ver en la figura 1.5, trazamos la circunferencia con el radio que nos proyecta la sombra del estilo al amanecer (la sombra del estilo al atardecer tocará también el arco de la circunferencia). El segmento entre P y A limita el extremo de la sombra proyectada por el estilo entre el amanecer y el atardecer (cada hora podemos señalar sucesivamente la sombra), y su mediatriz, coincidente con la sombra más corta del mediodía, indica la dirección norte (en dirección opuesta se encuentra la dirección sur). Acabamos de establecer con exactitud la meridiana del lugar, la dirección nortesur.

Figura 1.5 Determinación de la meridiana de un lugar (dirección norte-sur) mediante un gnomon.

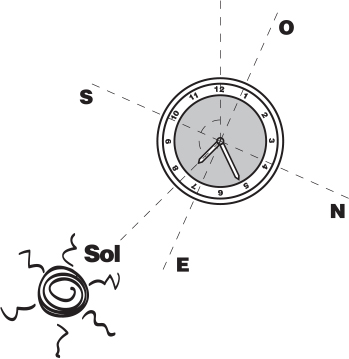

Orientación con el reloj

Siempre que el Sol sea visible, un reloj con manecillas también puede ser un preciso instrumento de orientación. Si se dispone de un reloj digital, podemos dibujar en un papel o en el suelo su homónimo con saetas.

Antes de comenzar el ejercicio, deberemos poner el reloj en horario solar (en muchos países, la hora solar no coincide con la hora oficial: en España la hora solar suele ir retrasada 1 hora en invierno y 2 horas en verano). Para ello, tal y como se indica en la figura 1.6, colocaremos la aguja horaria (saeta pequeña) señalando la posición del Sol en ese momento. Mentalmente trazaremos la bisectriz del ángulo formado entre las 12 del reloj y la aguja horaria que señala el Sol. La bisectriz nos indica la dirección sur. Es obvio que, si es mediodía (12 hora solar), el Sol se encuentra en la posición sur.

El mismo procedimiento del reloj puede ser empleado por la noche con la Luna, pero ¡atención! sólo con la Luna llena (plenilunio).

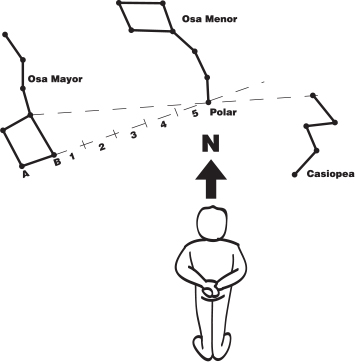

ORIENTACIÓN NOCTURNA CON LA ESTRELLA POLAR

En el hemisferio boreal, la orientación nocturna no ofrece dificultades especiales gracias a la Estrella Polar, astro situado en la constelación de la Osa Menor, visible en el cielo durante todo el año y fácil de reconocer gracias a algunas constelaciones vecinas muy características.

Curiosamente, una fotografía nocturna de la Estrella Polar, con una exposición de varias horas a lo largo de la noche, nos mostrará una serie de circunferencias concéntricas que, aparentemente, han realizado otras estrellas alrededor de la Polar. Esto es debido a que el eje norte-sur de rotación de la Tierra apunta hacia la Estrella Polar, motivo por el cual emplearemos esta estrella para encontrar la dirección norte.

Figura 1.6 Determinación de la dirección norte-sur mediante un reloj.

Para encontrar la Estrella Polar primero habremos de localizar la conocida Osa Mayor o Gran Carro, constelación que, en Europa, nunca se halla por debajo del horizonte. Trazaremos mentalmente, como se puede ver en la figura 1.7, una línea recta que pase por las dos estrellas del extremo de la Osa Mayor. Si prolongamos 5 veces en el cielo la distancia entre estas dos estrellas, nos toparemos con la Estrella Polar. La constelación de Casiopea también puede ayudarnos a localizar la Polar.

Una vez colocados de cara a la Estrella Polar, bajando la vista perpendicularmente hacia el horizonte podremos ubicar el norte geográfico, delante de nosotros, el sur a nuestra espalda, el este a la derecha y el oeste a la izquierda.

En el hemisferio austral no sucede este fenómeno con ninguna estrella visible o característica que señale el sur. Se puede obtener cierto grado de aproximación direccional con la constelación de la Cruz del Sur.

Figura 1.7 Localización de la dirección norte durante la noche mediante la Estrella Polar.

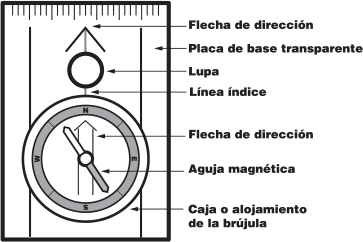

ORIENTACIÓN CON LA BRÚJULA

Aunque de orígenes inciertos, la brújula ha sido desde la antigüedad un valioso instrumento de orientación y navegación. El principio de la brújula es muy simple. Se trata de una aguja imantada que se alinea con el campo magnético terrestre (la Tierra se comporta como un gigantesco imán). La brújula es indispensable en cualquier ejercicio de orientación cuando no podemos recurrir a la posición del sol o de las estrellas (por ejemplo, en situaciones de cielo cubierto), en terrenos desconocidos y, especialmente, cuando debemos confirmar nuestro rumbo o nuestra dirección en un desplazamiento.

Pero, a pesar de la infalibilidad de este procedimiento de orientación (tenemos una referencia fija y universal a escala humana), conviene matizar que la brújula no señala el norte geográfico (recordemos la dirección norte-sur). El campo magnético de la Tierra se alinea bastante bien con el eje de rotación (dirección norte-sur), pero no coincide exactamente con él. En concreto, el norte magnético señalado por la punta roja de la brújula está desplazado actualmente 11,5º al oeste del norte geográfico. A este ángulo lo denominamos declinación magnética.

La declinación magnética tiene una ligera variación anual. Estudios sobre el magnetismo de las rocas que constituyen la litosfera han demostrado variaciones continuas, aunque no periódicas, en la polaridad de nuestro planeta. El valor de la declinación también varía según la longitud y latitud del lugar en que nos encontremos. En el apartado sobre interpretación y utilización de mapas se indican algunas instrucciones para estimar la variación de la declinación magnética, aspecto ineludible para una correcta orientación.

Partes de una brújula

Una brújula consta de una aguja imantada que puede girar libremente sobre un eje perpendicular a su soporte, caja o alojamiento. La aguja gira normalmente sobre un círculo graduado de 360º. Existen muchos tipos de brújulas según sus características, forma y accesorios (nivelado del aparato, punto de mira, trazado de visuales, frenado de la aguja, etc.). En este manual hemos optado por referirnos a las brújulas de limbo giratorio (modelos Silva y Suunto), montadas sobre una placa de base transparente, y muy empleadas en el deporte de orientación. Sus partes fundamentales son (ver figura 1.8):

•Caja o alojamiento de la brújula. En el caso que nos ocupa dispone de un limbo giratorio, corona o círculo graduado de 0 a 360º en el sentido de las agujas del reloj, con los puntos cardinales a lo largo del borde: norte (0 y 360º), este (90º), sur (180º) y oeste (270º), con intervalos normalmente de 2º. El limbo móvil, que gira independientemente de la aguja magnética, nos permite establecer rumbos en nuestros itinerarios.

•Aguja magnética. Con uno de los extremos, el que señala el norte magnético, pintado normalmente en color rojo.

•Flechas de dirección y línea índice. Se encuentran grabadas en la caja o alojamiento de la brújula (girando solidariamente con el limbo), y también sobre la placa o base transparente. Sirven para establecer, visualizar y seguir los rumbos establecidos.

•Placa de base transparente. Sobre ella se monta la caja o alojamiento de la brújula. Tiene bordes rectos para facilitar el trazado de direcciones y el establecimiento de rumbos. Esta placa puede llevar impresa una regla graduada de medición, o también incorporar diferentes escalas gráficas para la práctica deportiva de la orientación (1:25.000, 1:15.000, etc.), así como otros accesorios complementarios: una lupa para identificar pequeños elementos del mapa, etc.

Figura 1.8 Partes de una brújula con limbo móvil.

Es conveniente recomendar algunas precauciones a la hora de utilizar una brújula, debido a que su aguja imantada puede verse afectada por perturbaciones que afecten a la precisión del instrumento y, en consecuencia, generar errores de lectura. Hay que mantener la brújula alejada de objetos metálicos y magnéticos, así como de todo tipo de campos electromagnéticos (aparatos y tendidos eléctricos, antenas, etc.). De la misma forma es aconsejable realizar las lecturas de la brújula sobre superficies completamente planas.

4. INTERPRETACIÓN Y UTILIZACIÓN DE MAPAS

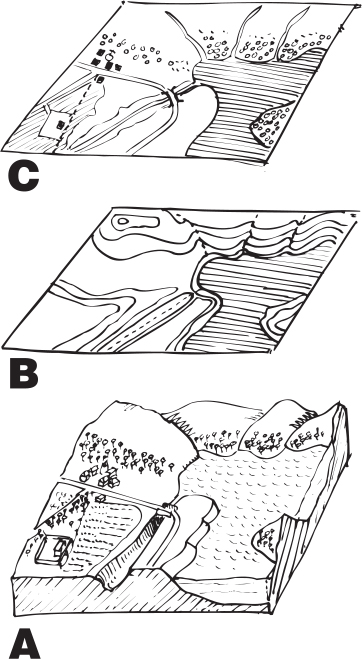

NOTA. Al final de este capítulo se ofrece al lector una selección de 4 fotografías de diferentes parajes naturales y de sus respectivas representaciones cartográficas (en este caso fragmentos del Mapa Topográfico Nacional escala 1:50.000 del Servicio Geográfico del Ejército, con sus datos indicados al pie). La escala de los mapas ha sido manipulada con el objeto de incluir, en cada página del manual, la porción del mapa que se puede contemplar en cada fotografía. Aunque no se presentan criterios específicos para su análisis e interpretación, recomendamos al lector su familiarización con los 4 pares que se adjuntan (fotografía + mapa), de forma que, una vez observados los principales rasgos del relieve que aparecen en los paisajes fotográficos, se puedan comparar con los elementos planimétricos y altimétricos (curvas de nivel) de los mapas.

LOS MAPAS Y LAS PROYECCIONES CARTOGRÁFICAS

Un mapa es una representación, sobre un plano y a escala, de una parte o de la totalidad de la superficie terrestre. Es una representación selectiva y simplificada donde se destacan algunos elementos y se eliminan otros en función de la escala y el uso. Como veremos, los mapas a mayor escala son los que contienen más información y mayor detalle: topografía, red fluvial, vegetación, poblaciones, redes de comunicaciones, etc.

La cartografía, por su parte, es la ciencia que estudia la elaboración de mapas y, por extensión, designa la acción de realizar un mapa.

Hay casi infinitos tipos de mapas, ya que un mapa es capaz de ofrecer información sobre cualquier fenómeno susceptible de ser localizado sobre un territorio. De forma general, los clasificaremos en dos grandes grupos:

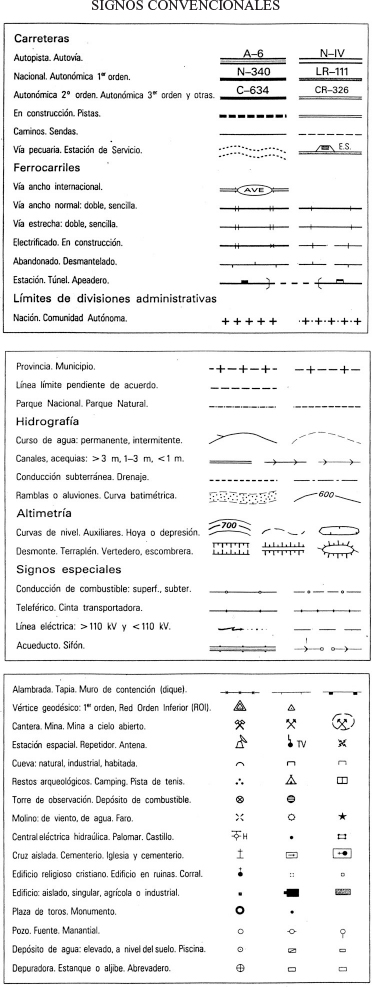

•Mapas múltiples: un único mapa muestra diferentes categorías de fenómenos (naturales y antrópicos), utilizando gran variedad de símbolos. Es el caso de los mapas topográficos, realizados por instituciones oficiales (ver epígrafe del Mapa Topográfico Nacional). Son mapas que incluyen información muy variada: relieve, usos del suelo, límites administrativos, poblaciones, comunicaciones, senderos, etc.

•Mapas temáticos: el mapa representa una única categoría de datos. En este grupo hay realmente tantos mapas como fenómenos. Podemos encontrar mapas históricos, meteorológicos, geológicos, de vegetación, vientos, riesgo de aludes, de inundación, días de helada, migración de aves, demográficos, del Camino de Santiago, etc. Aquí la lista podría ser interminable y cada lector podría completarla con infinitos ejemplos.

Los sistemas de proyección cartográfica

El principal problema con el que se encuentra cualquier tipo de cartografía lo constituye la conversión de la forma esférica del globo terrestre a un plano horizontal (es una imposibilidad geométrica desarrollar una esfera sobre un plano). Para ello se utilizan distintos sistemas de proyección cartográfica (la esfera es proyectada sobre un cilindro, sobre un cono o sobre un plano), que ofrecen ventajas o inconvenientes en función de la región o de la finalidad de nuestra representación cartográfica.

Las proyecciones cartográficas nunca consiguen una transferencia exacta del terreno; todas ellas sufren algún tipo de deformación: las proyecciones sobre un cilindro (cilíndricas) sufren mínimas deformaciones en las zonas ecuatoriales, pero grandes desproporciones en las regiones polares (en algunos mapamundis se pueden apreciar las importantes deformaciones de Alaska, Groenlandia, Norte de Siberia, Antártida, etc.), problema que puede ser corregido con las proyecciones cónicas (mínima deformación en latitudes medias), etc.

Figura 1.9 La representación topográfica de la superficie terrestre (A) consta de elementos altimétricos (B) y planimétricos (C).

Figura 1.10 Diferentes signos convencionales que aparecen en los mapas topográficos del Instituto Geográfico Nacional.

Es importante recordar que la única imagen exacta y proporcional de nuestro planeta es su representación, a escala, en un globo terráqueo (una “bola del mundo”), pero obviamente no caminamos por la montaña con una esfera o “pelota” de varios cientos de metros de diámetro (tamaño que debería tener nuestro globo para poder apreciar con precisión los rasgos del relieve). Esto no sería manejable. Por ello elaboramos mapas.

¿Cómo se hacen los mapas?

El proceso de confección de muchos mapas comienza en un avión, con la realización de fotografías aéreas verticales del terreno. A continuación, y mediante restitución fotogramétrica de la tercera dimensión, se representa la altimetría (representación del relieve por medio de curvas de nivel). Finalmente se incorpora la planimetría (representación en dos dimensiones del resto de los elementos que constituyen el paisaje: red hidrográfica, poblaciones, carreteras, etc.). Una aproximación esquemática a estos conceptos la encontramos en la figura 1.9. El trabajo se completa normalmente con revisiones de campo que incorporan toponimia y otras informaciones geográficas necesarias para la correcta interpretación del territorio.

Partes y elementos de un mapa

En los mapas topográficos podemos distinguir tres partes: el campo, el marco y el margen. Cada parte engloba una serie de elementos.

El campo contiene la representación del territorio a escala, es decir, el mapa propiamente dicho. El marco separa el campo del mapa de su margen, recogiendo los sistemas de referencia empleados: las coordenadas geográficas aparecen normalmente en las cuatro esquinas del mapa topográfico, mientras que las coordenadas U.T.M. están rotuladas a lo largo y ancho del marco. Por su parte, el margen recoge toda la información necesaria para la correcta interpretación del mapa: designación de zonas e identificación de los cuadrados de 100 km en las coordenadas U.T.M., escala (numérica y gráfica), proyección cartográfica empleada, declinación magnética, punto de origen altitudinal (nivel medio del mar en Alicante), equidistancia de las curvas de nivel, leyenda (todo tipo de signos convencionales que rotulan el mapa), e incluso otros datos complementarios (estadísticos, demográficos, administrativos, vértices geodésicos, etc.).

La información complementaria que, por cuestiones de formato de la hoja, no aparezca en el margen normalmente es recogida en el reverso del mapa.

LA ESCALA DE LOS MAPAS

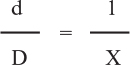

La escala de un mapa es la proporción que existe entre la realidad y su representación en el plano. Dicho de otra forma, la escala es la relación numérica que existe entre la distancia que medimos sobre un mapa y su distancia equivalente medida sobre la superficie terrestre (sobre el terreno). Su expresión matemática es la siguiente:

donde d es la distancia medida en el mapa, D es la distancia medida en el terreno y X es el denominador de la escala del mapa.

La relación de proporcionalidad de la escala implica el empleo obligado de las mismas unidades de medida en el plano y en el terreno, aunque, lógicamente, una vez realizada la relación numérica, adaptaremos las unidades de medida que utilicemos a las medidas más usuales o convencionales, tanto en el plano como en el terreno. Veamos un ejemplo:

Un mapa con una escala 1:50.000 expresa que 1 cm del mapa equivale a 50.000 cm sobre la superficie terrestre. (¡Atención! porque podíamos haber empleado cualquier otra unidad de medida con la precaución de emplear siempre la misma en la realidad y en el plano, en el numerador y en el denominador: dm, mm, palmos, pies, pulgadas, varas aragonesas o castellanas, etc. Un palmo del mapa son 50.000 palmos en la realidad...) Como no resulta lógico hablar de 50.000 cm sobre el terreno, concluiremos la razón con una sencilla conversión: 50.000 cm son 500 m (0,5 km), es decir, en una cartografía escala 1:50.000, 1 cm del mapa equivale a 0,5 km del terreno.

La escala, como vemos, viene definida por una fracción o relación numérica. Es lo que denominamos escala numérica. Pero, normalmente, también viene acompañada por una escala gráfica que consiste en un segmento subdividido o graduado según la realidad (km, m). Este recurso facilita una lectura rápida de las distancias del mapa (a veces incluso de un vistazo), ya que nos permite transportar a la escala gráfica medidas realizadas en el mapa (por ejemplo, con un compás o una regla), siempre que no sean demasiado grandes. La propia cuadrícula U.T.M. de 1 km, impresa sobre muchos mapas topográficos, facilita las lecturas de las distancias como si de una escala gráfica se tratase.

Pequeña y gran escala

Lógicamente, la escala condiciona el detalle y la precisión del terreno cartografiado. Hablaremos de mapas de pequeña escala en todos aquellos mapas con cifras elevadas en el denominador (por encima de 1:100.000), mientras que designaremos como mapas de gran escala los mapas o planos cuyo denominador esté por debajo de 1:25.000. Es necesario recordar que cuanto más alto es el denominador, más pequeña es la escala, mientras que cuanto más bajo es el denominador, más grande es la escala.

Los mapas de pequeña escala tienen la ventaja de representar grandes superficies de terreno, aunque carecen de detalle. Por el contrario, la gran escala tiene a su favor la precisión y el detalle de la superficie cartografiada, pero ésta es obviamente una porción muy pequeña. Digamos que cada escala cumple su papel y que cada mapa está destinado a un uso determinado.

Adaptación de la escala al uso y formato de los mapas

Vamos a ver algunos ejemplos orientativos donde la escala se adapta a nuestros objetivos y necesidades. En función de la superficie terrestre a cartografiar y del soporte papel u hoja que utilicemos (siempre dentro de unos formatos razonablemente manejables por parte del usuario), nos encontramos:

•Mapamundis y planisferios: generalmente a escala 1:100.000.000 (formato atlas escolar). Debido a su escaso detalle (pequeña escala), estos mapas sólo reflejan aquellos elementos geográficos de gran relevancia a escala planetaria.

•Mapas geográficos continentales: de 1:20.000.000 a 1:10.000.000 (por ejemplo, Europa en un atlas escolar). En éstos sólo quedan reflejados los grandes ríos y sistemas montañosos, las grandes ciudades, etc.

•Mapas estatales y regionales: España a 1:1.000.000 (típico mapa que se pone en las paredes de aulas, despachos, etc.). Los mapas de comunidades autónomas oscilan entre 1:500.000 y 1:200.000 (Aragón a 1:300.000 ocupa un formato de 90 x 120 cm). Muchos mapas de carreteras y viajes poseen estas escalas.

•Mapas topográficos en general: 1:100.000, 1:50.000, 1:25.000. Estamos ante mapas que ya representan una menor superficie de terreno. Debido a su detalle, estas escalas son las más recomendables para trabajar en el campo del montañismo, senderismo, estancia en la naturaleza, etc. En un formato de papel de 100 x 100 cm puede quedar cartografiado un macizo montañoso, un valle pirenaico o un Parque Natural.

•Mapas y planos a gran escala: 1:10.000, 1:5.000 para zonas urbanas y poblaciones (por ejemplo, planos de ciudades x), o mayores (1:500, 1:100) para planos catastrales, trabajos de arquitectura, ingeniería, obras públicas, etc.

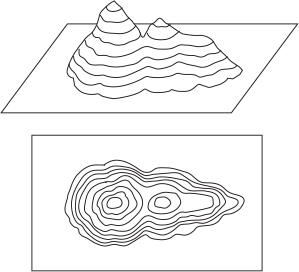

LAS CURVAS DE NIVEL

Para representar el relieve recurrimos a un ejercicio conceptual que supone cortar el terreno con una serie de planos equidistantes, como si convirtiéramos una montaña en una pirámide escalonada (ver figura 1.11). Los cortes de esos planos imaginarios con el relieve son las curvas de nivel, también denominadas isohipsas. Éstas son líneas que unen los puntos del terreno (y por extensión del mapa topográfico) que se encuentran a la misma cota altitudinal: la curva de nivel de 1.500 m une todos los puntos del terreno que están a 1.500 m de altitud. En los mapas suelen ir trazadas de color marrón.

Figura 1.11 Representación altimétrica de un relieve mediante curvas de nivel.

Como también se puede observar en la figura 1.11, las curvas de nivel son siempre estructuras cerradas, es decir, siempre rodean completamente todos los relieves (si este aspecto no se percibe en un mapa topográfico concreto, podremos cerrar cualquier isohipsa en mapas contiguos). Esta afirmación también implica que las curvas de nivel nunca se cruzan o bifurcan.

A veces, como complemento a las curvas de nivel, en los mapas topográficos adaptados al excursionismo también se emplean sombreados que realzan visualmente el relieve, o tintas hipsométricas que colorean intervalos altitudinales (por ejemplo, en color verde el intervalo entre 0 y 500 m de altitud, en color marrón claro entre 500 y 1.000 m, en color marrón oscuro entre 1.000 y 1.500 m, etc.).

La equidistancia

En un mapa topográfico, el desnivel que se encuentra entre dos curvas de nivel consecutivas es siempre el mismo. Es lo que denominamos equidistancia. A medida que aumenta la escala y el detalle, disminuye la equidistancia: en los mapas escala 1:50.000 la equidistancia es 20 m (curvas de nivel cada 20 m), mientras que en los topográficos escala 1:25.000 la equidistancia es 10 m (curvas de nivel cada 10 m).

Curvas maestras y curvas auxiliares

En el mapa sólo llevan indicada la cota unas isohipsas que aparecen rotuladas con un trazo más grueso: son las curvas maestras, cada 100 m en los mapas escala 1:50.000 y cada 50 m en los 1:25.000. El resto de las curvas de nivel es cartografiado con un trazo más fino y no lleva rotulada la cota. Para ponderar su altitud, simplemente tomaremos como referencia las curvas maestras y la equidistancia de las curvas de nivel.

De forma general, cuando las curvas de nivel aparecen muy juntas, estamos ante una ladera de fuerte pendiente (un ejemplo extremo sería una pared vertical, donde las curvas de nivel se aprietan considerablemente o, incluso, llegan casi a superponerse). Si las isohipsas se separan, disminuye la pendiente de las laderas. En las zonas llanas de considerable extensión escasean las curvas de nivel, hasta el punto de que a veces es necesario introducir curvas auxiliares que, aunque no corresponden a la equidistancia especificada en el mapa, aportan información topográfica y altimétrica suplementaria. Habitualmente las curvas auxiliares tienen un trazo discontinuo.

Cotas y vértices geodésicos

Además de toda la información altitudinal que expresan las curvas de nivel, existen también alturas absolutas que designan aquellos puntos clave o de interés (cimas, collados, ríos, puentes, edificios aislados, etc.) que superan la altitud de la isohipsa inmediatamente inferior, pero no llegan a superar la curva de nivel inmediatamente superior. Son las cotas, representadas con un punto de color marrón.

Los vértices geodésicos son cilindros de 120 cm de altura y 30 cm de diámetro montados sobre una base cuadrangular (una placa recuerda que son propiedad del antiguo Instituto Geográfico y Catastral, ahora I.G.N.). Constituyen puntos básicos de referencia, posición, altura y distancia en las denominadas redes de triangulación (conjunto de operaciones geodésicas y topográficas realizadas desde estos vértices con el fin de establecer la red de coordenadas de un territorio). Son muy habituales en las cumbres y picos de las montañas, pero también en otros lugares cuando no hay relieves relevantes. Están representados en los mapas con triángulos.

LA DECLINACIÓN MAGNÉTICA Y OTROS NORTES

Los nortes en el mapa: norte geográfico y norte magnético

Realmente sólo existe un norte. Es el norte geográfico, Polo o extremo de lo que habíamos denominado en el apartado de las técnicas básicas de orientación como dirección norte-sur o dirección del meridiano. Sin embargo, también hemos visto que existe un norte magnético, resultado del campo magnético dipolar de la Tierra. Desde ambos nortes es factible establecer referencias válidas para orientarnos, puesto que ambos guardan una relación.

El campo del mapa topográfico aparece orientado según el norte geográfico