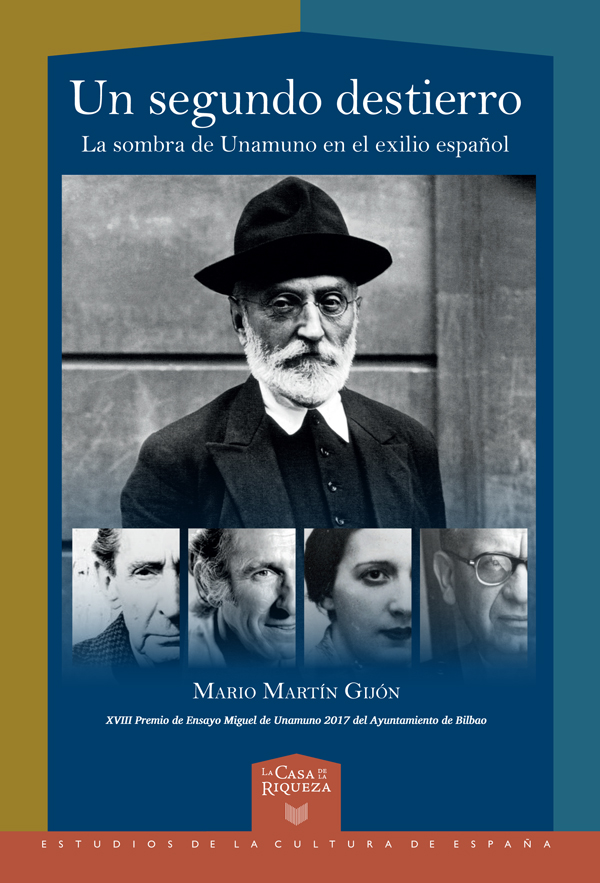

UN SEGUNDO DESTIERRO

La sombra de Unamuno en el exilio español

MARIO MARTÍN GIJÓN

La Casa de la Riqueza

Estudios de la Cultura de España

46

El historiador y filósofo griego Posidonio (135-51 a.C.) bautizó la Península Ibérica como «La casa de los dioses de la riqueza», intentando expresar plásticamente la diversidad hispánica, su fecunda y matizada geografía, lo amplio de sus productos, las curiosidades de su historia, la variada conducta de sus sociedades, las peculiaridades de su constitución. Sólo desde esta atención al matiz y al rico catálogo de lo español puede, todavía hoy, entenderse una vida cuya creatividad y cuyas prácticas apenas puede abordar la tradicional clasificación de saberes y disciplinas. Si el postestructuralismo y la deconstrucción cuestionaron la parcialidad de sus enfoques, son los estudios culturales los que quisieron subsanarla, generando espacios de mediación y contribuyendo a consolidar un campo interdisciplinario dentro del cual superar las dicotomías clásicas, mientras se difunden discursos críticos con distintas y más oportunas oposiciones: hegemonía frente a subalternidad; lo global frente a lo local; lo autóctono frente a lo migrante. Desde esta perspectiva podrán someterse a mejor análisis los complejos procesos culturales que derivan de los desafíos impuestos por la globalización y los movimientos de migración que se han dado en todos los órdenes a finales del siglo XX y principios del XXI. La colección «La Casa de la Riqueza. Estudios de la Cultura de España» se inscribe en el debate actual en curso para contribuir a la apertura de nuevos espacios críticos en España a través de la publicación de trabajos que den cuenta de los diversos lugares teóricos y geopolíticos desde los cuales se piensa el pasado y el presente español.

CONSEJO EDITORIAL:

DIETER INGENSCHAY (Humboldt Universität, Berlin)

JO LABANYI (New York University)

FERNANDO LARRAZ (Universidad de Alcalá de Henares)

JOSÉ-CARLOS MAINER (Universidad de Zaragoza)

SUSAN MARTIN-MÁRQUEZ (Rutgers University, New Brunswick)

JOSÉ MANUEL DEL PINO (Dartmouth College, Hanover)

JOAN RAMON RESINA (Stanford University)

LIA SCHWARTZ (City University of New York)

ULRICH WINTER (Philipps-Universität Marburg)

UN SEGUNDO DESTIERRO

LA SOMBRA DE UNAMUNO

EN EL EXILIO ESPAÑOL

MARIO MARTÍN GIJÓN

IBEROAMERICANA • VERVUERT • AYUNTAMIENTO DE BILBAO • 2018

La presente obra ha sido editada con ayuda del Excelentísimo Ayuntamiento de Bilbao.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

© Iberoamericana, 2018

Amor de Dios, 1 – E-28014 Madrid

Tel.: +34 91 429 35 22

Fax: +34 91 429 53 97

© Vervuert, 2018

Elisabethenstr. 3-9 – D-60594 Frankfurt am Main

Tel.: +49 69 597 46 17

Fax: +49 69 597 87 43

info@ibero-americana.net

www.iberoamericana-vervuert.es

ISBN 978-84-8489-486-5 (Iberoamericana)

ISBN 978-3-95487-755-3 (Vervuert)

ISBN 978-3-95487-742-3 (e-Book)

Depósito legal: M-16384-2018

Diseño de cubierta: Rubén Salgueiros

Diseño de interiores: Carlos del Castillo

El día 2 de octubre de 2017, el jurado compuesto por Xabier Aierdi Urraza, Maite Aurrekoetxea Casaus, José Francisco Lanceros Méndez, Juan José Lanz Rivera y Concepción Maiztegui Oñate, además de Ángel Urriz Beaskoetxea en calidad de secretario y Nekane Alonso (concejala del Área de Cultura del Ayuntamiento de Bilbao), actuando como presidenta, concedió el XVII Premio de Ensayo Miguel de Unamuno a Un segundo destierro. La sombra de Unamuno en el exilio español, de Mario Martín Gijón.

Para mis compañeros y amigos del GEXEL

EL SEPULCRO DE UNAMUNO

I. LA “MIRADA AMOROSA” Y PIONERA DE MARÍA ZAMBRANO

II. JOSÉ FERRATER MORA: UNAMUNO COMO HOMO HISPANICUS

III. JACINTO GRAU, UNA MIRADA LEVANTINA Y EMPÁTICA SOBRE UNAMUNO

IV. RECUERDOS DE UNAMUNO EN EL EXILIO

V. “DESDE EL OTRO LADO DE LA BARRICADA”. EUGENIO ÍMAZ Y JOSÉ MARÍA QUIROGA PLÁ EN LA CONTIENDA POR EL LEGADO DE UNAMUNO

VI. LA CANONIZACIÓN DE UNAMUNO COMO FILÓSOFO

VII. UNAMUNO REIVINDICADO COMO POETA

VIII. LA ANSIEDAD DE LA INFLUENCIA

IX. UN UNAMUNO PARA INGLESES, FRANCESES Y CUBANOS

X. UNAMUNO PARA EL EXILIO LIBERAL. Y UNA CODA REPUBLICANA

XI. UNAMUNO PARA EL EXILIO COMUNISTA. Y UNA CODA LIBERTARIA

XII. UNAMUNO PARA EL EXILIO NACIONALISTA VASCO

XIII. LOS DOS UNAMUNOS DE CARLOS BLANCO AGUINAGA

XIV. EL DISIDENTE: RAMÓN J. SENDER

XV. MAX AUB Y EL CENTENARIO DE UNAMUNO EN EL EXILIO

XVI. EL ÚLTIMO UNAMUNIANO

POSTDATA PERSONAL

BIBLIOGRAFÍA

El sepulcro de Unamuno

Como es bien sabido, Miguel de Unamuno tuvo, entre todos los rectores españoles, el raro privilegio de ser destituido tanto por el Gobierno de la República, que lo había nombrado ciudadano de honor y “rector perpetuo”, como por las autoridades sublevadas de Burgos, justo dos meses después.1 Ya había sido, décadas antes, cesado por un gobierno de la monarquía. Tras su inicial apoyo al general Franco, sin duda el más importante que este recibiera desde el ámbito intelectual, el sonado incidente con Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca durante la celebración del Día de la Raza, el 12 de octubre de 1936, lo aisló definitivamente de uno y otro bando. El autor de Contra esto y aquello viviría recluido en su casa durante las últimas semanas de su vida, marcadas por una hondísima amargura, de la que darían testimonio las notas que iría escribiendo con la intención de formar un libro que se habría titulado El resentimiento trágico de la vida,2 donde, frente a apropiaciones espurias por esos vencedores tan poco convincentes, cargaría contra los “hunos y los hotros”, dejando claro que “el que una horda de locos energúmenos, de desesperados, mate a un número de ricos sin razón ninguna, por bestialidad, no me parece tan grave como el que unos señoritos saquen a un profesor de su casa, con una orden militar, y le asesinen por suponerle… masón!”. En los meses que pasó confinado en su casa (él, que no soportaba pasar un día sin pasear por la carretera de Zamora, “soñadero de mi costumbre”) tendría que apurar hasta las heces la amargura de su célebre dolor de España, harto de los “arribistas” que gritaban un “¡Arriba España!”3 que tenía poco que ver con su matria, y que era una degeneración del patriotismo cuya crisis diagnosticara treinta años antes. Pero serían esos “arribistas” quienes portarían su féretro, en medio de brazos alzados y banderas victoriosas, aunque pronto censurarían su legado. Si uno de los encamisados que se encargó de que Unamuno fuera “enterrado con el ritual de la Falange” declaraba que aquel “no ocultaba sus fantasías por Falange”, queriendo fagocitar a un intelectual que fue insultado por sus militantes, sería más sincera la necrológica del Diario Vasco, que concluía: “Hizo a España un daño enorme. Que Dios se lo perdone”.4

En la España que sucedió a la victoria su nombre será espantajo de los clérigos que lo señalarán como ejemplo a evitar y cuyo legado se esforzaron por borrar de la faz de la tierra. Algunos de ellos, como los padres Félix García, Miguel Oromí, Juan Roig Gironella, Quintín Pérez, Nemesio González Caminero o Vicente González-Cutre, encabezarían una verdadera cruzada antiunamuniana, dedicándole opúsculos o libros enteros que ejercieran de cortafuegos ante lo que veían como peligrosas enseñanzas. El obispo de Jaén, Rafael García y García de Castro, que ya durante la República, en su libro Los intelectuales y la Iglesia (1934), había dedicado un capítulo a denunciar la “ramplonería anticatólica” de Unamuno, daría su bendición a esta cruzada, aunque quien la llevaría más lejos sería el obispo de Canarias, monseñor Antonio de Pildain y Zapiain, con su carta pastoral Don Miguel de Unamuno, hereje máximo y maestro de herejes, publicada el 19 de septiembre de 1953 y secundada por el juez canario Gabriel de Armas Medina con su Unamuno, ¿guía o símbolo? (1957), donde advertía a los descarriados que se habían dejado seducir por el heterodoxo bilbaíno.

Tan ímprobos esfuerzos obtuvieron resultado cuando el Vaticano incluyó los libros Del sentimiento trágico de la vida y La agonía del cristianismo en el Index librorum prohibitorum et expurgatorum, pero ello no calmó a las jerarquías eclesiásticas ni a los publicistas del Opus Dei, como Antonio Fontán, Victoriano García Martí o Vicente Marrero, que hasta bien entrados los años sesenta persistirían en sus denuestos a Unamuno.

Por descontado, su obra tenía también sus fieles en España. Su nombre se convirtió en un shibboleth para reconocerse entre liberales y no es casual que el primer libro publicado sobre él después de 1939 (pero no el primero escrito) fuera el Miguel de Unamuno (1943) de Julián Marías, un liberal represaliado que vivió toda la dictadura haciendo equilibrios entre lo que pensaba y lo que creía que debía decir. O que la primera antología poética de Unamuno apareciera en las Ediciones Escorial de la mano de Luis Felipe Vivanco,5 un falso falangista que por motivos familiares y geográficos había ocultado su republicanismo al estallar la guerra, y cuyo Diario, publicado póstumamente, muestra toda la carga de arrepentimiento que podía sobrellevar un vencedor a pesar suyo. Tampoco es casual que fuera la revista Ínsula, de tan apropiado nombre en un mar de intolerancia, fundada, cómo no, por dos republicanos “depurados” como José Luis Cano y Enrique Canito, uno de los lugares más favorables para mantener viva la llama unamuniana. En lo definidamente filológico, menos vigilado por tan minoritario, Manuel García Blanco (Salamanca, 1902-1966), que fuera alumno de Unamuno y que luego, como profesor en Salamanca, había firmado junto al resto del claustro la destitución de su maestro el 14 de octubre de 1936, impulsará a partir de 1948 los Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno, receptáculo de la erudición unamuniana que aún hoy, aunque a duras penas, sigue publicándose. García Blanco también será el responsable de la edición de las Obras Completas de Unamuno, poco antes de morir.

Pero, más allá de los fieles soterrados y los beligerantes cruzados, durante el franquismo, la obra de Unamuno será edulcorada y asimilada bajo la etiqueta de la generación del 98, perdiendo entidad propia y fosilizando determinadas lecturas. El libro de Pedro Laín Entralgo La generación del noventa y ocho (1947) sentará cátedra (y, por desgracia, la sigue sentando), presentando a una “parva gavilla de españoles egregios” sin veleidades izquierdistas pero muy patrioteros, unidos en “la radical unidad de la España soñada” que articularían tres mitos: “El mito de Castilla, la tercera salida de Don Quijote y una España venidera en la que se han de enlazar nupcial y fecundamente su peculiaridad histórica e intrahistórica y las exigencias de la actualidad universal”. Asimismo, dejaba claro que “en el orden de la creación intelectual, y con criterio ortodoxamente católico, es Menéndez y Pelayo el primer soñador de esa España” (261). Frente a los inquisidores que querrían borrar del mapa a los noventayochistas, Laín Entralgo quiso arroparlos bajo el manto del intachable polígrafo cántabro, limpiándolos así de heterodoxias: descubridores del paisaje de Castilla, exaltados patriotas y soñadores de una misión histórica de España, así eran fácilmente asimilables por el falangismo, del que el autor de Los valores morales del nacional-sindicalismo era intelectual orgánico. Y así, la obra de Unamuno quedaba bien enterrada, en su nicho dentro del relato triunfalista, “superada” en sus contradicciones por los hombres del 18 de julio, perteneciente al pasado y sin influir a quienes, como frente a Ortega y Gasset, se consideraban llamados a más grandes empresas.

Qué distinto era todo en el exilio. Una admiración por Unamuno casi unánime, pero, sobre todo, un atender a su lectura como preguntas pendientes de una respuesta, como un titánico intento que había salido perdiendo. Sobre todo, como un legado que seguiría fecundando, de amplísima manera, la obra de los escritores desterrados. Aunque pudiera parecer sorprendente, teniendo en cuenta su toma de posición contra la República, vivido por todos como una traición, la obra de Unamuno aparece constantemente presente en la de los escritores exiliados tras la guerra. Ya se trate del primer número de Romance. Revista Popular Hispanoamericana, en 1940, o del número inicial de Las Españas. Revista Literaria, en 1946,6 ya sean los primeros libros de la editorial Séneca, impulsada por la Junta de Cultura Española, los libros de Losada, la Biblioteca Enciclopédica Popular o la editorial Centauro, la poesía de León Felipe o más tarde la de Luis Cernuda, las primeras armas del pensamiento exílico de María Zambrano, José Ferrater Mora o Juan David García Bacca, parecía cuestión de honor que Miguel de Unamuno estuviera entre quienes inaugurasen cada iniciativa del exilio. Por otra parte, la edificante historia de su destierro político y su regreso triunfal servía para animar las horas de quienes compartían un destino similar, como expresaron el jienense Miguel Burgos Manella, que dedica “a don Miguel de Unamuno” su “Visión de mi España” (1970: 5), poema-prólogo a su libro de recuerdos Un pueblo de España, o el valenciano Francisco Alcalá Llorente, en quien lo rudimentario de su poesía transmite sin tapujos esta veneración: “Unamuno —Pensador y Maestro— leído / cuando mi infancia largaba sus amarras / acompaña ahora mis horas amargas / con su obra eterna de rebelde invencido” (1946: 28).

Guillermo de Torre (Madrid, 1900-Buenos Aires, 1971), el gran crítico de las vanguardias que había emigrado a Argentina ya en los años veinte al casarse con Norah Borges, pero que se situó sin dudarlo al lado de la República, tituló Tríptico del sacrificio el libro en el que recogía sus ensayos sobre Miguel de Unamuno, Antonio Machado y Federico García Lorca. Afortunado título por reunir a los tres espíritus tutelares, junto al de Cervantes y su Quijote, de lo que José Bergamín llamara la España Peregrina. Más leídos que García Lorca, solo Cervantes y Machado superan la atención que la obra del díscolo escritor vasco suscitara en escritores de horizontes muy distintos. ¿Qué razones podía haber para esta afinidad? En todos coincidía la común vivencia del fracaso del proyecto de razón ilustrada que había sido la República y era fácil que cayeran en la visión trágica de Unamuno, con el que coincidían igualmente en su interpretación cainita del problema de España. Todos, desgajados de su tierra, sintieron la soledad trágica en la que uno se siente a sí mismo y se sintieron, de un modo u otro, interpelados por Unamuno, aunque fuera, en algunos casos, para rechazarlo. En no pocos de ellos se dio, más que una comunicación en una lectura más o menos aséptica, una verdadera comunión literaria, estética y poética con Unamuno, un dejarse fertilizar por lo que fueron sus preocupaciones, sus inquietudes e incluso sus errores. Se trataba de continuar a Unamuno, como diría, todavía en 1964, un joven y originalísimo dramaturgo español exiliado en Chile, José Ricardo Morales, o como quiso hacer, desde el primer momento, una María Zambrano insatisfecha por lo que veía como una filosofía trágica que no se había llevado a sus últimas consecuencias. Todos ellos, escribiendo sobre Unamuno, pensando en su obra, sintiéndola apasionadamente, se sintieron mejor a sí mismos y dieron a veces lo más hondo y veraz de sí. No se trata, por tanto, en este libro sobre lo que los exiliados dijeran de Unamuno, sino sobre lo que Unamuno hizo decir en ellos. Visitados por la sombra insomne del ilustre muerto que les falló y al que fallaron, en sus sueños puestos por escrito quisieron intentar la santa cruzada de ir a rescatar el sepulcro de don Miguel de Unamuno del poder de los bachilleres falangistas, de los curas nacional-católicos, de los barberos pactistas y de los canónigos de inofensiva filología que lo tenían ocupado, pues sabían que “allí donde está el sepulcro, allí está la cuna, allí está el nido. Y allí volverá a surgir la estrella refulgente y sonora, camino del cielo”. O camino de España, de la matria que habían debido abandonar.

1 Unamuno había sido destituido de su cargo de rector vitalicio de la Universidad de Salamanca por el Gobierno de la República (decreto del 22 de agosto de 1936, firmado por Manuel Azaña) y repuesto en dicho cargo por la Junta de Burgos (decreto del 1 de septiembre de 1936, firmado por el general Cabanellas). Tras el incidente del 12 de octubre en el Paraninfo, sus propios colegas solicitaron su cese, que tuvo lugar con el decreto de 22 de octubre de 1936, firmado por Franco.

2 Estas notas, que se extienden del 2 al 26 de noviembre de 1936, no se publicaron hasta cincuenta y cinco años después de su muerte. Véase Unamuno (1991).

3 Así los llama en su carta al escultor bilbaíno Quintín de Torre Berástegui, el 13 de diciembre de 1936.

4 Léase a Luciano G. Egido (2006). Una versión algo distinta, entre otras, en Rabaté y Rabaté (2009: 653-707) y, con más detalle, en el recién aparecido libro de los mismos autores En el torbellino. Unamuno en la guerra civil (2018).

5 Unamuno (1942).

6 Unamuno (1940) y Unamuno (1946).

I

La “mirada amorosa” y pionera de María Zambrano1

Hasta en su muerte, solitaria y oscura, muerte en que las sombras parecen habérsele llevado a región de sombras, muerte de espaldas a su pueblo, ha sido el trágico y amargo Unamuno siempre, en íntima discordia, siempre desmintiéndose a sí mismo.

“Unamuno y su contrario” (6 de enero de 1937)

Hoy, al cabo de estos tres años, la agonía de don Miguel vuelve nuevamente a ser actual […]. A decir verdad, seguimos echando de menos el estudio revelador, la mirada amorosa, la palabra que entre en diálogo con él […] un volver la cabeza para escuchar despacio y con más calma que cuando su voz las decía en alto, sus palabras. En suma, recoger su herencia, su amarga experiencia.

“Sobre Unamuno” (1940)

La reivindicación de Unamuno no necesitaba de justificaciones entre los exiliados, y menos para quienes, como María Zambrano, lo consideraban como uno de sus maestros antes del exilio. Aunque discípula orteguiana, la influencia de Unamuno es notable ya desde los últimos tiempos de la dictadura. Zambrano había sido, junto a Carlos Díaz Fernández y José López Rey, una de las autoras de la carta que, en nombre de los estudiantes de la FUE, respondía a la misiva que les enviara Unamuno en la primavera de 1929 desde el destierro, y donde se llamaba al “maestro” a “perseverar en la ejemplaridad del destierro”, ya que “lo que de España queda vivo, tú, en él, lo guardas y alientas con el fuerte ánimo de tu ancianidad gloriosa”.2 Durante los años republicanos su interés por el vasco, del que reseñó su obra teatral El otro en febrero de 1933,3 correrá parejo a su distanciamiento de Ortega. En dicha reseña, que para Jesús Moreno Sanz “inicia la filosofía trágica de María Zambrano” (784), la malagueña declaraba que “Unamuno, mito español, podría ser tema a desentrañar, es necesario que lo sea algún día”, anticipando el libro que le consagraría pocos años después.

Resulta difícil calibrar el impacto que supuso para Zambrano la toma de posición del rector de Salamanca a favor del levantamiento militar, pero todo parece indicar que fue la de una gran decepción y estupor si nos atenemos al primer artículo que dedicara a Unamuno, “Unamuno y su contrario”, publicado menos de una semana después de su muerte en la revista chilena Onda Corta,4 y en el que, a partir del carácter atormentado del bilbaíno, pretende esbozar la idea de dos Unamunos opuestos, uno luminoso y otro sombrío:

En todo momento ha sido trágica la figura de don Miguel de Unamuno por la dualidad batalladora en que vivió dentro de sí mismo y por la guerra espiritual que con su palabra y su conducta, también duales, promovía. Hasta en su muerte, solitaria y oscura, muerte en que las sombras parecen habérsele llevado a región de sombras, muerte de espaldas a su pueblo, ha sido el trágico y amargo Unamuno siempre, en íntima discordia, siempre desmintiéndose a sí mismo (304).

De espaldas a su pueblo. Estamos, es obvio, ante la María Zambrano más comprometida, con la que rompió definitivamente Ortega y la que envió a Gregorio Marañón o a Rosa Chacel cartas desafiantes en las que rompía con ellos,5 la que, en todo conforme con la retórica del grupo de Hora de España, veía un pueblo unánime del lado de la República, apuñalado por un grupo de traidores.6 Su primera reacción, por tanto, de quien se había convertido en una de las principales influencias en su pensamiento, fue la de distinguir entre “dos Unamunos; de luz y de sombra” que se opondrían en él como Caín y Abel, haciendo “vacilante y hasta incoherente su conducta” (305). Zambrano sintió siempre, entre Ortega y Unamuno, la atracción por la claridad en el primero a la par que la fascinación por el segundo. Sin mencionar a su primer maestro, lamenta que Unamuno “nunca nos ofreció, ni lo pretendió tampoco, una imagen exacta de las cosas”, pues solo podía mostrar estas a través de sí mismo y, por su introversión, “no conoció nada, no tomó conciencia de nada, que no fuese él mismo, su propio yo, su propia alma” (305). Pero, de camino hacia su filosofía más personal, la de la razón poética, Zambrano no despreciaba esa falta de claridad, pues para ella el irracionalismo no podía ser simplemente descalificado y, así, afirma que en Unamuno todo era “profundamente irracional, con todo lo bueno y lo malo que la irracionalidad arrastra consigo” (305).

Lo peor en Unamuno era, sin duda, ese no haber podido salir de sí que le habría permitido entregarse al pueblo, y la malagueña lo describe como un hombre que siempre fue prisionero de sus propias pasiones, lo que lo sumía en una oscuridad de la que se alzó “en sus instantes luminosos”, como al alzarse contra “las dictaduras políticas” (306). Llama la atención, desde luego, que el voluntario destierro de casi siete años se reduzca a unos instantes, que, además, Zambrano matiza y ve ahora con reticencias, las que no tuvo en aquellos años de estudiante en los que, como para muchos compañeros suyos, Unamuno era su faro desde Hendaya: “Nunca, ni aun entonces, nos ofreció el espectáculo admirable y terrible del hombre libre dentro de una prisión que le infligen otros hombres, del hombre que ha alcanzado la libertad moral de su entendimiento activo que ha logrado acallar sus pasiones” (306). Esas pasiones, que, como Zambrano reconoce, fueron para él también “medio de conocimiento y creación”, serían las que finalmente lo ofuscaran en su comprensión de la Guerra Civil, pues “le vencieron en muchos momentos decisivos, y lo que es más triste, en los últimos que el destino le concediera para su realización, creando una disparidad trágica entre los sucesos de su España, la España que ‘tanto le dolía’ y lo que él alcanzó a sentir” (306).

Curiosamente, por los mismos días escribía Guillermo de Torre desde París su necrológica “El rescate de la paradoja”, un “conmovido responso literario” para la revista Sur en el que, tras realzar la grandeza de la obra de Unamuno y adelantar algunas de las circunstancias de sus últimos días, daba una explicación muy similar a la de Zambrano sobre su actitud política:

Al mismo tiempo, deberá saberse que en Unamuno no había solamente el hombre de pasión metafísica y cognoscitiva, sino un hombre lleno de pasiones personales y hasta de pasioncillas domésticas. Entre éstas deberá contarse la fobia que había contraído en los últimos tiempos hacia el presidente Azaña, y sus sangrientas burlas contra los marxistas, asqueado por el simplismo razonador de estos últimos. Y estas pasioncillas domésticas acabaron por sobreponerse en él a todo. De esta suerte se dio a quemar los ídolos que antes había adorado, o, al menos, los mitos que él mismo había favorecido.7

Por otra parte, de manera sorprendente, con la intuición empática que dota de genialidad siempre a los argumentos de Zambrano, presenta la fórmula que el propio Unamuno diera a sus últimas notas sobre la guerra de España, que no serían publicadas sino más de medio siglo después: “Entre su corazón receptor y la verdadera España se han interpuesto esclavizándole, más aún que bayonetas y sables que el hombre libre resiste y desafía, la cárcel de sus pasiones. ¡El ‘sentimiento trágico y el resentimiento trágico’ de Don Miguel de Unamuno!” (306).

Por esa dualidad, Zambrano no reniega, ni podría, de Unamuno, de quien afirma que “pertenece a nuestra tradición viviente, y el pueblo maravilloso de España, a quien él, en trance decisivo, no supo reconocer, le reconocerá por lo que de popular, de luchador y luminoso tuvo” (306). De ahí que, identificando dicha dualidad con la problemática de su Abel Sánchez, hable de que “el Caín resentido de su Abel resplandecido, ha muerto ya tristemente […]. No ha muerto el escritor Don Miguel de Unamuno, ha muerto ‘el otro’ que llevaba consigo, el enemigo fraternal que lo acompañó siempre” (306).

En un artículo ligeramente posterior, “El fascismo y el intelectual en España”,8 recogido luego en Los intelectuales en el drama de España (1937), restaba importancia de otro modo a un gesto de apoyo a los militares que habría sido una debilidad de última hora. Unamuno había sido de los intelectuales que se situaron “en franca rebeldía, respecto a la España oficial y somnolienta […] se plantaron cara a la realidad española haciéndose cuestión de su ser” (152) y “no importa que Unamuno, atormentado en sus últimos días de Salamanca, tuviese la debilidad de afirmar, siquiera por un momento, lo que toda su vida había ardientemente combatido […]. En ningún caso […] el sentido de su vida y de su obra tendría nada que ver con el fascismo” (155). La malagueña pone, frente a ese gesto de adhesión unamuniana (sin conocer aún el enfrentamiento posterior con Millán Astray) la autonomía y el mensaje del conjunto de su obra, recurriendo al mismo argumento que Unamuno adujera contra Cervantes y a favor de don Quijote, pues “cuando se ha producido una obra, poco importa que su propio autor diga y dictamine sobre ella; la obra tiene ya su propio sentido por encima de los caprichos y obcecaciones de su autor, que puede incluso haber perdido su clave. Esto al Unamuno que escribió la Vida de don Quijote y Sancho no le extrañaría nunca” (155).

Meses después, en una nota aparecida en la revista Sur, “Machado y Unamuno, precursores de Heidegger”, Zambrano glosa tanto a Unamuno como al machadiano Juan de Mairena, poniendo en marcha una línea de interpretación muy fecunda a la que dotarán de su mayor desarrollo autores exiliados como Juan David García Bacca o Segundo Serrano Poncela.

Ya antes de marchar al exilio, María Zambrano había emprendido un proyecto de libro sobre Unamuno que, según cuenta en carta a Mariano Quintanilla el 6 de enero de 1939, iba bastante avanzado por esas fechas, pero que finalmente no será publicado salvo en extractos. Así, en 1940 publica su breve “Sobre Unamuno” en Nuestra España, revista mensual editada en La Habana y dirigida por Álvaro de Albornoz.9 Fundada en octubre de 1939, esta revista fue la primera publicación de los exiliados españoles en América, y, en ella, la que fuera rendida discípula de Ortega reivindica la obra de Unamuno en un artículo cuyo preámbulo se hace nítido eco de la conclusión de la necrológica que escribiera su maestro: “Hace ya tres años que se apagó su voz. Era lo que parecía tener más que nada: voz”.10 Zambrano afirmaba el interés común para todos los españoles de la obra de Unamuno y declaraba la necesidad de un estudio sobre la misma: “Hoy, al cabo de estos tres años, la agonía de don Miguel vuelve nuevamente a ser actual, o, como se dice en español, vuelve a ser el pan de cada día, y como pan de cada día, lo único, tal vez, en que todos comulguemos. A decir verdad, seguimos echando de menos el estudio revelador, la mirada amorosa, la palabra que entre en diálogo con él”. Pero Zambrano, a continuación, da a entender que su artículo es “trozo o fragmento de algo a lo que nos resulta imposible el renunciar, un volver la cabeza para escuchar despacio y con más calma que cuando su voz las decía en alto, sus palabras. En suma, recoger su herencia, su amarga experiencia”. Así, la malagueña adelantaba la noticia de un libro que por entonces estaba prácticamente terminado, pero que no se decidiría a publicar finalmente. Por lo demás, el artículo de Nuestra España se centra en delimitar las diferencias entre Unamuno y Kierkegaard, pues “quien solamente sepa del atormentado danés lo que haya recogido de las obras de nuestro don Miguel, no tendrá una idea muy clara, ni muy precisa de su pensamiento”, mostrando cómo esta apropiación era prueba de la poderosa atmósfera, de la densidad de estilo propio, de Unamuno. La conclusión de su breve artículo cubano, con todo, al esbozar la doble vertiente pública-política e íntimareligiosa de Unamuno, enuncia una de las principales preocupaciones que reconcomían a María Zambrano sobre la trayectoria del bilbaíno, como sería su conexión con el pueblo, donde percibía una falla que durante mucho tiempo dudaría en achacar a Unamuno o a quienes no supieron escucharle:

Religión y política es el drama de nuestro don Miguel. Política que es voracidad también, hambre de apropiamiento de todo un pueblo; apetito de fundador de un linaje inacabable que llene la tierra y resucite después, donde ya no haya muerte. Hambre desesperada de vida que le consumió, afán de conducir todo un pueblo que le hizo equivocar el camino tantas veces. Moisés solitario, Moisés sin multitud que le siga, con los brazos en alto sobre la tierra reseca del desierto… Nos queda el eco de sus palabras ardientes… de sus alaridos sin respuesta; pues si la hubo, no pudo escucharla (156).

Aquel “estudio revelador” que María Zambrano pedía sobre Unamuno ya lo había escrito, aunque finalmente apenas publicaría su primer capítulo, en la Revista de la Universidad de La Habana,11 y solo hace una década se publicó, de modo póstumo, gracias a la labor de la profesora Gómez Blesa.12 Zambrano había antepuesto una “Justificación” que muestra tanto las dudas como la necesidad personal que había tenido al escribir ese libro: “Tal vez no sea el momento de escribir un libro sobre la personalidad y la obra de don Miguel de Unamuno. El tiempo crea una perspectiva que en este caso no ha podido aparecer todavía, y, sin embargo, el afán de hacerlo es irreprimible” (29). Para Zambrano, esta necesidad partía de un enigma: si la “presencia” de Unamuno, durante décadas, había “llenado buena parte del espacio reservado a los acontecimientos del espíritu en la vida española”, ello se debía, estaba convencida, no simplemente a “la cuantía de sus escritos y por la peculiaridad de su vida”, sino a “algo más hondo todavía” que, en seres excepcionales como él, provenía “de un trasfondo último que, por mucho que ellos hayan logrado revelar, no han declarado del todo. Influyen y viven, más que por lo que revelan, por lo que ha quedado, a pesar de todas sus dotes poéticas, sumido en la oscuridad” (29). De ahí que la exégesis creadora de quienes como María Zambrano se adentraban en su obra podía hacer luz sobre esos efectos, y esa sería “la razón —creemos— de que sea permitido y aun exigido escribir sobre Unamuno. Se trata de un suceso que nos afecta profundamente y lo sentimos como algo que no está de manifiesto”. La malagueña era consciente de los riesgos que corría, que, para ella, eran dos principales: el caer en el psicologismo y “la falta de objetividad”. Si, en cuanto al primero, declara paladinamente que no le interesaba, en cuanto al segundo, declara desafiante que “éste, lejos de ser evitado, es aceptado plenamente desde el principio. Porque este libro se escribe no desde la objetividad, sino desde la participación” (29).

Desde una “mirada amorosa”, como la que pedía, empática y ya sin el resquemor de su actitud frente al pueblo, está escrito este libro, que, de haber sido publicado en su momento, habría sido considerado pionero frente al que, como veremos, publicaría Julián Marías, desde muy distintos presupuestos, en Madrid, en 1943.

En su primer capítulo, “Unamuno y su tiempo”, único publicado en vida, Zambrano comienza por trazar el “esquema” de la vida de Unamuno, “dramáticamente inscrita entre dos guerras civiles” (33), y en el que destaca su voluntad de retiro, que a Zambrano le parece aún más significativa por el centralismo de la vida cultural española, con lo que “el gesto de Unamuno cobraba así todo su valor de salvaje independencia” (33-34). Su establecimiento en la provinciana Salamanca, “marco donde solitaria, impar, se recortase su figura”, marcaba un retiro con “aire de disidencia y también de baronía de señor feudal que no cede a la centralización monárquica” (35). Si, por una parte, “le dejaba menos atado a las necesidades de la vida española”, en las que se volcaran Ortega y su círculo, por otra parte, gracias a su insaciable curiosidad por lenguas y autores extranjeros, “ajustó más su sincronismo con los problemas de su tiempo”, facilitando su plena “inserción en Europa” (56-57), algo que enfatizarán los representantes del exilio liberal, como Salvador de Madariaga o Juan Marichal, pero que Zambrano sitúa con mayor precisión en la historia del pensamiento europeo. Para Zambrano, si Unamuno vive en Salamanca “como hubiese podido hacerlo en Heidelberg, Friburgo o Milán” es porque comparte con autores como Husserl, Bergson o Freud el haberse sentido acosado por la misma problemática, por el mal de un siglo cuyos innegables avances y conquistas para el individuo habían dejado, sin embargo, al hombre hambriento de un sentido de la vida, por lo que Unamuno habría sido un hombre “de su tiempo comprometido en la búsqueda de ese centro del hombre más allá de la conciencia y de la inconsciencia, empujado sin tregua por la necesidad de una revelación”, que finalmente en él se centraría en “el conflicto único entre filosofía y religión, entre razón y fe, dislocación dolorosísima que padeció cuanto duró su vida Don Miguel de Unamuno” (69). Son líneas pioneras de una Zambrano que desconocía los apuntes inéditos sobre El mal del siglo de Unamuno, a partir de los cuales sitúa Pedro Cerezo Galán la filosofía trágica de Unamuno en el que es probablemente el más completo libro de exégesis sobre su pensamiento.13

Pero Unamuno, lamenta Zambrano, no recibió la atención que merecía. Situado aún dentro del “ciclo del romanticismo y del idealismo”, sin someterse a la forzosa especialización de generaciones posteriores, esa “operación que es la poda” de las propias facultades para Zambrano, habría crecido “con igual descuido que una planta de erial, sin más límites que los de su propia fuerza en contienda con las otras” (45) y pudo desarrollar un “esplendor expresivo” que sería lo primero que llamara la atención en su obra, aunque precisamente esa libertad que se creó le habría dado una “fácil apariencia de paradojista” que, para la autora, habría encubierto su calidad de “disidente verdadero”, de “hereje en serio” (43).

Para Zambrano, como repetirá en Delirio y destino, Unamuno habló de una forma incomparable como ningún otro escritor español posterior a Quevedo, cuya muerte sella una época en la que los escritores habrían hablado desde España como desde el centro del mundo, para a partir de entonces sentirse “preocupados con lo de afuera en forma provinciana” (48). La radical novedad de Unamuno se percibiría comparándolo con “el otro español genial” que fue Benito Pérez Galdós, que pertenecería a un mundo ya ido:

De Galdós a Unamuno hay en verdad un abismo tan pronunciado que, al enfrentarlos, Galdós retrocede y se adentra en el tiempo haciéndose más viejo, y Unamuno avanza hasta hacerse coetáneo nuestro, contemporáneo de nuestra edad, mientras que Galdós, cada día más visible en su genialidad, aparece como alguien de una época anterior, inmediata a la nuestra, pero que no es la nuestra. Galdós es el mundo del que hemos salido, el que dejamos a nuestra espalda. Unamuno es de nuestro tiempo (53).

Cierto es que, años después, en La España de Galdós (1960) y dentro de una revaloración de la obra del novelista canario, presente en otros escritores exiliados como Luis Cernuda, María Zambrano no haría una oposición tan tajante y señalaría ciertas novelas como Tristana y El amigo Manso, “que contradicen al extremo la primera impresión que la obra de Galdós pueda producir […] ese ‘prosaísmo’… Y por su escasez de materia, de cuento o fábula, por su poesía de la existencia, de la simple existencia sin más, anteceden, recuerdan y aun tienden a juntarse como en una especie común con las de don Miguel de Unamuno” (2011b: 525).

En el primer tercio del siglo XX, Unamuno habría sido, para Zambrano, “el ídolo de esta resurrección de España” (2004: 54), pero con todo, y quizás porque su problemática, para ella (contradiciendo, como veremos, la paradigmática españolidad con que lo verán algunos), era más europea que española, no habría llegado al fondo de la entraña española y, así, se pregunta: “¿Qué reveló Unamuno? ¿Ha sido lo genuinamente español, es decir, el misterio último, el que late y se vela bajo el libro genial o irónico, bajo el espejo inasible del Quijote?”. Para la malagueña, Unamuno solo llegó a ver “lo menos entrañable y misterioso de nuestra misteriosa vida, lo más europeo o próximo a lo europeo” (56), por lo que habría sido “una figura limítrofe, más que de tierra adentro, que parece presagiar, y aun llamar a otra revelación más entrañable”. Revelación en la que, todo sea dicho, estaba empeñada la propia Zambrano, partiendo de Unamuno, escribiendo, a la vez que su indagación sobre este, las páginas de su Pensamiento y poesía en la vida española.

No entra Zambrano, en este esbozo biográfico, a valorar la actividad política de Unamuno y pasa directamente a abordar su obra, empezando por caracterizarla por una doble condición, la de ser “multiforme” y formar una “unidad”. La primera es reconocible, en primer lugar, por su estilo, que define de un modo profesoral muy orteguiano: “Temperatura, tensión y, especialmente, ritmo, son las señales egregias de que existe eso que se llama una obra, la señal de existencia de un mundo propio, su prueba física. Es esa marca que acompaña a las personas de presencia extraordinaria que hacen sentir, a simple vista, que son alguien” (71-72). Pero este estilo vendría dado por una necesidad interna, que los antiguos llamaron musa, y que hace sentir a esa obra como algo existente antes de darse a la luz: “Inspiración, musa, daimon. Tres nombres de esta extraña relación del escritor, del creador, con su obra que, antes de ser, le posee. Quien de veras ha llegado a ser creador, ha sido antes endemoniado, poseído, obsedido y enajenado por esa obra preexistente, actuante, impaciente de nacer” (74). Con su empatía e intuición, María Zambrano capta cómo sentía realmente Unamuno, algo que sabemos por su correspondencia con su dilecto José Bergamín, a quien confesaba: “Cuando cojo la pluma paréceme que se apodera de mí un demonio… y tiemblo”.14 Para Zambrano, Unamuno habría cedido, se habría entregado a sus demonios, en forma de personajes y pensamientos, después de Paz en la guerra, novela muy distinta a las que le consagrarían y, en cierto modo, “casi un adiós a su ser de hombre como los demás” (74). En los múltiples géneros que tocó, Zambrano observa una evolución del ensayo hacia la novela y, en sus últimos años, al teatro en su forma de tragedia, lamentando que lo que ella atisbó en El otro no hubiera sido la culminación de la obra de Unamuno, pues “la tragedia hubiese sido expresión de su pensamiento trágico, de su trágico cristianismo, de su novela suicidada, de su personal existencia, de su irreductibilidad. Mas no la hizo. Quizá ya no le era posible” (79). Ese resquemor por no haber llegado su ídolo adonde ella esperaba, a lograr con la forma clásica y primigenia, “eso, raro en lo humano, que es la simplicidad” (79), es una espina clavada en Zambrano hacia alguien que tocó los límites del lenguaje, que deseaba hundir sus manos “en el limo de la creación y que sólo encontraron papel, palabras” (80).

Cuál habría sido el asunto de esa tragedia que presentara destilado el principal conflicto de Unamuno es lo que se analiza en la primera de las partes centrales de su libro inédito, “El conflicto: filosofía y religión”, aunque Zambrano se corregirá después al afirmar que en Unamuno lo que hay, propiamente, es lucha “entre tragedia y religión” (87). La malagueña reconoce que “entre nosotros, los españoles, como no era de extrañar, se ha hablado mucho del parentesco entre Heidegger y Unamuno, ambos como filósofos existencialistas” (81). Al margen de sospechar de ese “confuso éxito de público” de Heidegger, Zambrano niega la mayor y no solo rechaza que Unamuno pueda ser considerado existencialista (como sí lo considerarán otros exiliados, sobre todo, Serrano Poncela), sino que, de entrada, también niega que se pueda hablar de Unamuno como filósofo, afirmando que este “no llegará jamás a hacer filosofía” por su profunda desconfianza de esta. Si Unamuno impugna la metafísica, no lo hace “desde otra filosofía, existencialista o no, sino desde su concepción trágica de la vida, desde su tragedia” (86). Y, para María Zambrano, tragedia y filosofía son ámbitos totalmente opuestos, sustentada la segunda sobre la razón, la primera sobre fuerzas que sobrepasan la misma. Zambrano se pregunta entonces “por qué Unamuno combate tan enconadamente contra la razón” y halla el motivo en la circunstancia histórica del predominio de la razón positivista durante los años de formación de Unamuno, una razón que era “una fuerte barrera contra el ansia de la inmortalidad” (88). Paradójicamente, y es un reproche de Zambrano, si Unamuno renegase del positivismo, se serviría en sus argumentos del pragmatismo, secuela del primero.

Al abordar “La tragedia de la existencia”, describe Zambrano, al hilo del famoso soneto “Querría, Dios, querer lo que no quiero”, su pugna para encontrar su verdadero yo abriéndose paso entre sus otras posibilidades y, a la vez, su conciencia de la inanidad final de este proceso. Para la malagueña, nuestra vida “no es sino el doble proceso de eliminación de nuestros yos multitudinarios, de nuestros muchos imaginarios, y la salida y salvación de nuestra nada para alcanzar, por fin, la unidad” (93). Unamuno habría “tenido la generosidad de dejarnos la historia verdadera de su espíritu, su tragedia” (101), que culminaría con una muerte similar a la de su héroe, que a la vez hubiera guardado su secreto para ser desvelado en el futuro: “Murió en su casa, sin espectáculo, ni teatro, murió domésticamente como su Don Quijote […]. Muerte también de escritor, a quien su verdadero tiempo no ha llegado y de quien su falso tiempo ya pasó, de profeta contradicho y desmentido al que sólo la distancia puede un día del todo confirmar” (104-105).

Completaban el libro, a falta de conclusión, dos capítulos de carácter monográfico. El primero, “La guía de Unamuno: Vida de don Quijote y Sancho”, se relacionaba con un proyecto que, por los mismos años en que escribía su ensayo sobre Unamuno, tenía Zambrano de escribir sobre las “guías” como género particular hispánico, “enclavado en la mejor tradición de ascéticos y místicos” y dentro del cual situaría la Vida de don Quijote y Sancho de Miguel de Unamuno, guía sobre una guía, pues “tal vez nuestro misterioso libro Don Quijote sea la más profunda y clara Guía espiritual, producto de la más pura voluntad de conducir a un pueblo”.15 Pero, frente a otras guías, la de Unamuno sería muy particular, “contraria de todas las morales al uso”, dado que, presentando como ideal la locura quijotesca, sería, al contrario que la Guía de perplejos de Maimónides, una “Guía de la locura […] para ser perplejos y no para salir de la perplejidad. Guía para perderse y no para encontrarse” (2004: 126). Todo ello en un intento de disolver el sentimiento trágico mediante la acción, de modo que “la Guía que nos ofrece don Miguel es una guía de esperanza para atravesar la muerte misma, para atravesarla mediante nuestras obras” (125), lo cual no obsta para que, en opinión de Zambrano, no lograra su propósito, al que se acercó más en su lírica, pues su “camino de lenta realización personal se nos va a dar al descubierto en su larga vía poética” (127).

El último capítulo, “La envidia española y su raíz religiosa”, se centra en Abel Sánchez, donde el “Job español” que fue Unamuno habría clamado para liberarnos de la envidia, la más nociva de las pasiones nacionales. María Zambrano lamenta que Unamuno no hubiera sido atendido como merecía y declara que “este libro no es otra cosa que una respuesta a su obra, a su descendimiento a nuestra sima, un ‘ya lo hemos oído, ya lo hemos escuchado’” (133).

El libro quedaría interrumpido, aunque, aún en 1944, María Zambrano tenía intención de proseguirlo, según confiesa en una carta a José Ferrater Mora, quien coincidiera con ella al principio de su exilio en Cuba y que le había enviado desde Chile su Unamuno. Bosquejo de una filosofía (1944), del que pronto se hablará. Zambrano animaba al filósofo catalán, cuyo libro le había hecho “revivir algunas de aquellas conversaciones, cuando usted estaba por esta isla, y los pensamientos que me atormentaban —consumían— entonces” sobre “nuestro Unamuno” a que “prosiga su ‘Unamuno’, su diálogo con él y en torno a él, entrando en su poesía y en su novela […]. Unamuno siempre levanta algo nuevo, siempre se le ve como por primera vez”.16

Y es que el libro que quedó finalmente truncado no cierra, sino que en cierto modo abre definitivamente la intensa lectura de Unamuno por Zambrano, de modo explícito o asimilando en su propia filosofía ideas esbozadas por el vasco. Así, su primer libro del exilio, Pensamiento y poesía en la vida española, no puede entenderse sino como el propósito de desarrollar una incitación de Unamuno, quien en Del sentimiento trágico de la vida había expresado “la convicción de que nuestra filosofía, la filosofía española, está líquida y difusa en nuestra literatura, en nuestra vida, en nuestra acción, en nuestra mística, sobre todo, y no en sistemas filosóficos”. De hecho, para Zambrano, el alma española fue conocida mucho mejor por los artistas que por los pensadores, “aunque los nombres de Ortega y Unamuno nos muestran una obra gigantesca y aislada” (2015: 595). No me parece descabellado afirmar, con todo, que Unamuno, mucho más que Ortega, fue el principal compañero y rival de las reflexiones de Zambrano. Las ideas de Unamuno nunca eran acogidas con indiferencia por la malagueña, a la que, por ejemplo, desconcierta el personaje de Manuel Bueno, “figura ejemplar, tal vez tristemente ejemplar”, pues le resulta “inquietante que cuando don Miguel, tan antiestoico, quiere mostrar una figura hispánica, un español apegado a su pueblo, imagina a San Manuel Bueno. Y es más inquietante todavía que, cuando don Miguel de Unamuno quiere descubrir un camino de salvación popular, encuentre sólo éste de la fe sin esperanzas del pobre San Manuel Bueno” (618). Zambrano no parece, todo sea dicho, que hubiera entendido del todo una novela, sin duda desoladora, que lo que proponía para la “salvación popular” no era sino la fe del carbonero, para la mayoría, mientras que el sacerdote protagonista, como Unamuno, había perdido la fe. Por aquel entonces, a Zambrano le seguía rechinando la falta de entrega al pueblo que había confirmado en Unamuno:

Es sobremanera grave en don Miguel de Unamuno esta concepción de San Manuel Bueno en él, sustentador de una religión de la esperanza, de una religión en que la supervivencia individual es la única preocupación. ¿Es que acaso creyó en sí mismo, y no pudo a pesar de todo, creer en su pueblo? Sus últimos días en la triste Salamanca, su muerte en soledad, nos dicen tal vez demasiado (618).

Sin embargo, pocos años después, en El pensamiento vivo de Séneca (1944),17