Damit die Erben nicht in Streit geraten, sollte der Erblasser seinen letzten Willen klar und eindeutig erklären. Dabei kommt es auf die richtigen Formulierungen an.

Nach seinem Tod solle sein ganzes Vermögen „an meine Lebensgefährtin oder an unsere gemeinsame Tochter“ gehen. So hatte es ein Mann in seinem Testament verfügt. Dieser Wunsch ließ natürlich Fragen offen: Wer sollte denn nun erben – die Frau oder die Tochter?

Da das Testament nicht eindeutig war, erklärte das Landgericht Landshut es aufgrund einer unzulässigen „wahlweisen Erbeinsetzung“ für unwirksam. Zu einem ganz anderen Ergebnis kam die nächste Instanz, das Bayerische Oberste Landesgericht (Az. 1Z BR 229/97): Der Verstorbene habe sehr wohl eine feste Vorstellung gehabt und diese als Laie nur unglücklich ausgedrückt. Demnach sollte zunächst die Lebensgefährtin erben – die Tochter nur ersatzweise, falls etwa die Lebensgefährtin vor ihrem Partner verstorben wäre. So kam es dann auch.

Dieses oft zitierte Urteil aus dem Jahr 1998 zeigt: Um Erbstreitigkeiten zu vermeiden, sollten Vererbende auf korrekte und eindeutige Formulierungen im Testament achten. Dieses kann nur dann für Klarheit sorgen, wenn es keine Fehler enthält.

Die Vermögensübersicht hilft dabei, sich einen Überblick über den Nachlass zu verschaffen. Der Erblasser kann weitgehend frei entscheiden, wer dieses Vermögen erhalten soll. Mit einem Testament setzt er die gesetzliche Erbfolge (siehe Seite 44) außer Kraft. Nur eventuelle Pflichtteilsansprüche naher Verwandter muss er berücksichtigen. In seinem Testament kann der Erblasser nicht nur Personen bedenken, sondern auch Firmen, beispielsweise das eigene Familienunternehmen, oder wohltätige Organisationen und Stiftungen (siehe „Gemeinnützig vererben“, Seite 72).

Wichtig ist, dass er in seinem Testament eindeutig bestimmt, wer erben soll. Erben kann einer allein oder mehrere Personen zusammen. Der Erbe oder die Erben erhalten nach dem Tod des Erblassers dessen gesamtes Vermögen. Die Erbschaft umfasst darüber hinaus alle Rechtsverhältnisse des Vererbenden. Dazu gehören Rechte, etwa das Recht auf Mieteinnahmen für ein Gebäude, aber auch Schulden und sonstige vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen, zum Beispiel Steuernachzahlungen.

Wer einer Person, einer Firma oder einer gemeinnützigen Einrichtung einen Teil seines Vermögens überlassen, diese allerdings nicht zum Erben machen will, der kann das über ein Vermächtnis regeln. Vermachen lassen sich etwa ein Geldbetrag, ein wertvoller Gegenstand oder eine Immobilie – aber auch Forderungen und Rechte, zum Beispiel Ansprüche aus einem Darlehensvertrag sowie andere Außenstände. Wichtig: Nicht nur Erben müssen Erbschaftsteuer zahlen, sondern auch Empfänger von Vermächtnissen.

Letztere gehören nicht zur Erbengemeinschaft und teilen auch nicht deren Pflichten. Tritt der Erbfall ein, können Vermächtnisnehmer den ihnen vermachten Betrag oder Gegenstand von den Erben einfordern. Diese wiederum sind verpflichtet, das Vermächtnis zu erfüllen. Übrigens: Auch ungeborene und noch gar nicht gezeugte Kinder können per Vermächtnis bedacht werden.

Vermächtnis Ich vermache meiner Schwester, Franziska Schmidt, geb. Weber, meinen Schmuck. Meine Nichte, Judith Weber, soll mein Auto, einen Renault Clio, Baujahr 2017, erhalten.

Bestimmt der Erblasser mehrere Personen zu seinen Erben, bilden diese nach seinem Tod automatisch eine Erbengemeinschaft. Der Nachlass des Verstorbenen geht dann zunächst auf alle Miterben gleichermaßen über. Sie können anschließend nur gemeinsam darüber entscheiden und müssen alles untereinander verteilen. Das birgt eine Menge Konfliktpotenzial (siehe „Erbengemeinschaft“, Seite 62).

Streit vorbeugen kann der Vererbende, indem er eine Teilungsanordnung ins Testament aufnimmt. Auf diesem Weg kann er seine Erben verpflichten, ihr gemeinschaftliches Eigentum nach dem Willen des Verstorbenen auseinanderzusetzen.

Teilungsanordnung

Meine Tochter, Eva Giese, erhält in Anrechnung auf ihren Erbteil mein Grundstück in München-Schwabing. Mein Sohn, Michael Brill, erhält in Anrechnung auf seinen Erbteil meinen PKW, einen VW Golf VI, amtliches Kennzeichen M-AB 123. Meine Tochter, Nina Brill, erhält in Anrechnung auf ihren Erbteil das Wertpapierdepot Nr. 12345678910 bei der Gutgeld-Bank.

Mit einem Vorausvermächtnis kann der Vererbende einem Erben über dessen Anteil am Nachlass hinaus ebenfalls ein Vermächtnis zukommen lassen. Das ist jedoch nur sinnvoll, wenn nach seinem Tod eine Erbengemeinschaft entsteht.

In diesem Fall ist der Begünstigte sowohl Erbe als auch Vermächtnisnehmer. Er erhält zusätzlich zu seinem Anteil am Erbe einen bestimmten Gegenstand aus dem Nachlass und hat damit eine Sonderposition inne. „Der große Vorteil des Vorausvermächtnisses ist, dass es keine Bewertungsstreitigkeiten geben kann, weil anders als bei der Teilungsanordnung keine Anrechnung auf den Erbteil stattfindet“, erklärt Anton Steiner, Fachanwalt für Erbrecht in München.

Vorausvermächtnis

Als Vorausvermächtnis und ohne Anrechnung auf ihre Erbteile vermache ich meinem Sohn Frank meine Aktien, meiner Tochter Stefanie meine Eigentumswohnung und meinem Sohn Konrad mein Auto, einen Ford Focus, amtliches Kennzeichen M-XY 789.

Möchte der Vererbende, dass die Erben ihm nach seinem Tod bestimmte Wünsche erfüllen, hat er die Möglichkeit, diese in Form von Auflagen in sein Testament aufzunehmen. Das kann etwa die Aufgabe sein, ein geliebtes Haustier in Obhut zu nehmen oder sich um eine Grabstätte zu kümmern. Wer ihm zugedachte Auflagen nicht erfüllen will, dem bleibt nichts anderes übrig, als das Erbe auszuschlagen. Ein eventueller Pflichtteil geht dadurch nicht verloren.

Auflagen sind in vielen Konstellationen denkbar – und stets verbindlich. Lediglich an unmöglich zu erfüllende, sittenwidrige oder verbotene Anordnungen müssen sich Erben und Vermächtnisnehmer nicht gebunden fühlen.

Auflage

Mein Sohn, Felix Dierkes, ist verpflichtet, für meine standesgemäße Beerdigung zu sorgen und hierzu meine Verwandten und Freunde zu laden. Meine Grabstätte soll für die Dauer der ortsüblichen Ruhezeit gepflegt werden.

Möchte der Vererbende absolut sichergehen, dass seine Erben mit dem Nachlass so umgehen, wie er es sich gewünscht hat, kann er einen Vertrauten als Testamentsvollstrecker benennen. Das kann jede beliebige Person sein. Der Testamentsvollstrecker überwacht nach dem Tod des Vererbenden etwa, ob dessen Auflagen erfüllt werden.

Dabei handelt es sich um ein anspruchsvolles Amt, für das rechtliche und wirtschaftliche Kompetenzen vonnöten sind. Der Erblasser sollte deshalb vorab klären, ob sein „Kandidat“ das Amt übernehmen will. Falls ja, erhält er eine Vergütung aus dem Nachlass (siehe „Testamentsvollstrecker“, Seite 35).

Testamentsvollstrecker

Ich ordne für meinen Nachlass die Testamentsvollstreckung an. Testamentsvollstreckerin soll Frau Britta Hanke sein.

Will der Erblasser die Verwendung seines Vermögens über mehrere Generationen hinweg steuern, kann er auch das im Testament verankern – indem er beispielsweise einen Vorerben einsetzt, der den Nachlass für bestimmte Zeit nutzen darf. Danach geht das Vermögen auf den Nacherben über.

Info

Testierfähigkeit. Jeder, der im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist, kann ein Testament errichten. Dazu muss der Vererbende volljährig und voll geschäftsfähig sein. Minderjährige, die mindestens 16 Jahre alt sind, können ebenfalls ihr Testament machen – allerdings nur bei einem Notar.

Beeinträchtigung. Menschen, die wegen einer psychischen Erkrankung oder Bewusstseinsschwäche nicht selbst in der Lage sind, sich einen Willen zu bilden beziehungsweise diesen zu Papier zu bringen, sind testierunfähig. Die Gründe dafür können in einer Vielzahl von Krankheitsbildern liegen, etwa Alzheimer oder anderen Formen von Demenz sowie Psychosen, Schizophrenien, Manien, Depressionen oder auch geminderter Intelligenz.

Tipp. Befürchten Sie, dass Personen Ihre Testierfähigkeit anzweifeln könnten und es deshalb zu Streit kommt, holen Sie ein ärztliches Gutachten ein. Dieses sollte ein Facharzt für Psychiatrie oder Nervenheilkunde erstellen, der mit der Problematik der Testierfähigkeit vertraut ist.

Vor- und Nacherbschaft

Mein alleiniger Vorerbe ist mein Ehemann Gerd Schumann. Nacherben sind unsere beiden Kinder, Katharina und Till Schumann. Der Nacherbefall tritt mit der Wiederverheiratung oder mit dem Tod des Vorerben ein.

Der Vorerbe darf nicht uneingeschränkt über die Hinterlassenschaften verfügen. Er darf etwa das geerbte Grundstück nicht verkaufen oder verschenken, ohne dass der Nacherbe zugestimmt hat. Wer vorhat, eine Vor- und Nacherbschaft anzuordnen, sollte Folgendes bedenken: Steuerlich gesehen handelt es sich dabei um zwei Erbfälle. Damit würde sowohl beim Tod des ursprünglichen Erblassers als auch beim Tod seines Vorerben Erbschaftsteuer anfallen.

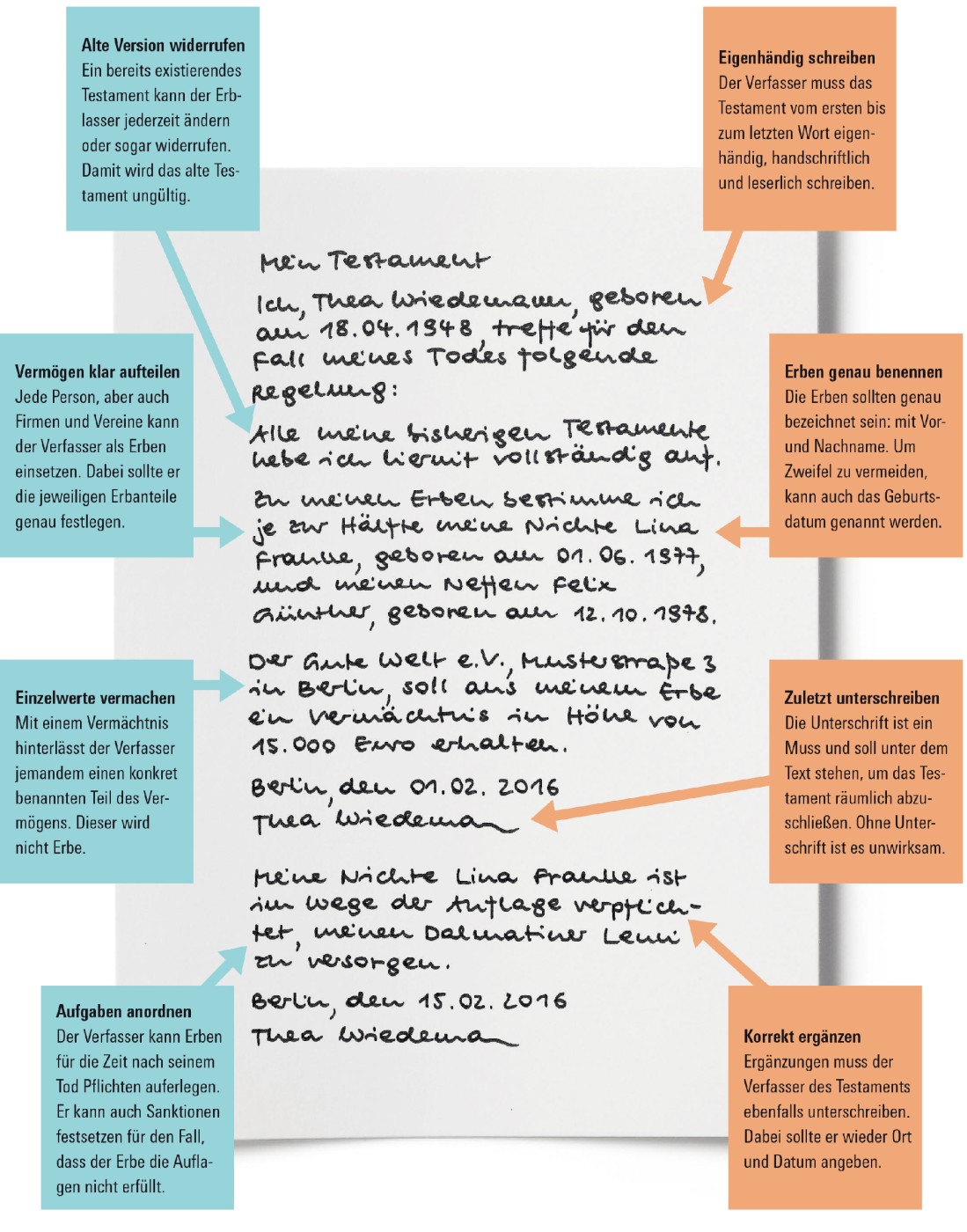

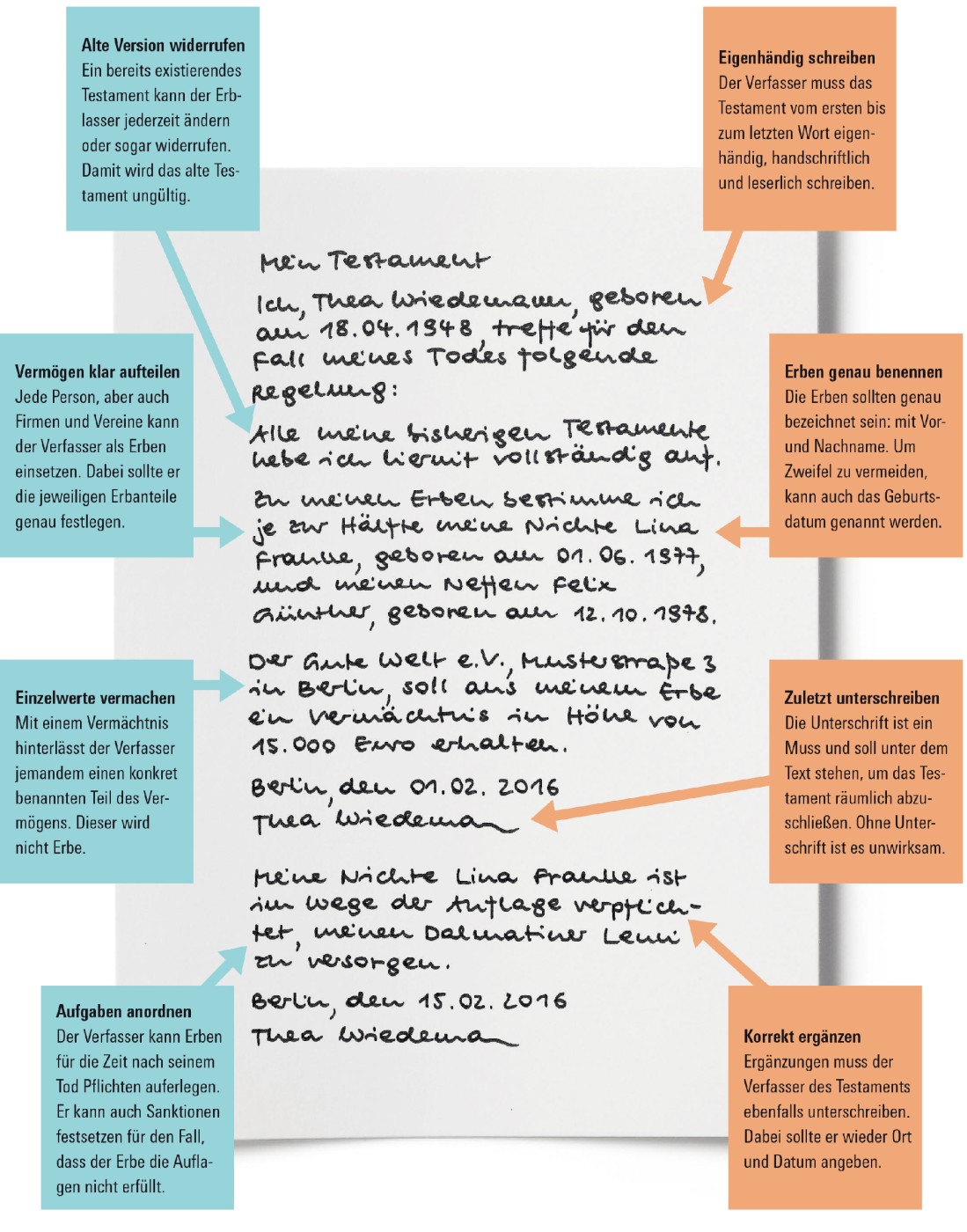

Ein Testament, ob eigenhändig geschrieben oder vom Notar verfasst, kann jederzeit geändert und sogar widerrufen werden. Ändern sich die Lebensumstände, kann der Vererbende flexibel reagieren. Deswegen empfiehlt es sich, ein einmal verfasstes Testament regelmäßig zu überprüfen.

Wer sein Testament ändern oder aufheben will, hat mehrere Möglichkeiten.

Handelt es sich um ein eigenhändig geschriebenes Testament, sind Änderungen – ebenso wie der ursprüngliche Text – handschriftlich auszuführen. Will der Vererbende nachträglich etwas hinzufügen, sollte er die Ergänzung mit Datum, Ort sowie Vor- und Zunamen unterschreiben. Ansonsten besteht das Risiko, dass die nachträgliche Erklärung ungültig ist.

Ein drastischerer Weg ist das Widerrufstestament. In diesem wird das frühere Testament ausdrücklich aufgehoben, und es werden neue Regelungen für den Nachlass bestimmt. Doch nichts währt ewig: Auch ein Widerrufstestament lässt sich widerrufen.

Widerruf

Alle früher errichteten Verfügungen von Todes wegen widerrufe ich hiermit. Es soll allein das heutige Testament gelten.

Der sicherste Weg besteht darin, das alte Testament einfach zu vernichten. Streicht der Erblasser nur einzelne Passagen oder vermerkt er Korrekturen am Rand, drohen nach dem Tod Beweisschwierigkeiten, wenn etwa jemand anzweifelt, dass der Verstorbene selbst das Testament verändert hat.

Wird ein neues Testament aufgesetzt und widerspricht dieses nur in einzelnen Passagen inhaltlich einem älteren, ist das ältere nur in Bezug auf diese Verfügungen ungültig. Umso wichtiger ist es, beide Testamente zu datieren, sodass Erben wissen, welches das aktuellere Schriftstück ist.

Aufpassen: Nimmt der Erblasser ein notarielles Testament aus der gerichtlichen Verwahrung, verliert es automatisch seine Gültigkeit, und das für immer. Er muss es dann komplett neu verfassen.

Ein eigenhändig verfasstes Testament, das beim Amtsgericht hinterlegt wurde, lässt sich hingegen jederzeit zurückholen und abändern, ohne dass es dadurch seine Gültigkeit verliert.

Tipp: Anders als viele denken, müssen Sie nicht unbedingt erneut zum Notar, um ein notarielles Testament zu ändern. Sie können sich dabei natürlich wieder vom Notar helfen lassen. Dann fallen auch noch einmal Gebühren an. Oder Sie formulieren Ihren neuen letzten Willen selbst und erklären darin: „Mein notarielles Testament vom 2. Januar 2016 widerrufe ich hiermit.“ Dann gilt das handschriftlich verfasste Testament, weil es das aktuellere ist.

Gesetzliche Erben, denen der Vererbende nichts hinterlassen will, muss er per Testament enterben (siehe „Enterben“, Seite 70). Das Gesetz spricht ihnen jedoch einen Mindestanteil am Nachlass zu – den Pflichtteil. Dieser lässt sich im Regelfall nicht umgehen. Ein Weg, einen nahen Angehörigen zu enterben, besteht darin, dass der Vererbende ein Testament anfertigt und den gesetzlichen Erben darin für enterbt erklärt.

Enterben

Meinen Bruder, Martin Neumann, schließe ich als gesetzlichen Erben aus. Der Ausschluss von der Erbfolge erstreckt sich auch auf seine Abkömmlinge.

Variante zwei: Der Erblasser setzt im Testament einfach einen oder mehrere andere Erben ein. Damit sind alle nicht genannten Personen automatisch enterbt.

Der kleinste formale Fehler kann das ganze Testament unwirksam machen. Dann gilt die gesetzliche Erbfolge. Hier zehn Punkte, die Sie beachten sollten.

Er hatte es besonders gut machen wollen: Um sein Testament besser lesbar zu machen, hatte ein Vater einen Teil seines letzten Willens am Computer getippt. Darin erklärte er einen seiner drei Söhne zum Alleinerben. Die zwei enterbten Brüder zogen vor Gericht – und bekamen Recht: Das Testament war ungültig. Das Erbe wurde unter allen drei Söhnen aufgeteilt.

Viele selbst verfasste Testamente sind unwirksam – auch weil formale Vorschriften nicht eingehalten wurden. Wer allerdings einige Regeln beachtet, muss nicht befürchten, dass seine Mühe umsonst war.

Grundsätzlich darf jeder ein handschriftliches Testament verfassen, ohne einen Notar einschalten zu müssen. Nicht verheiratete Partner, die eine aufeinander abgestimmte Regelung treffen wollen, brauchen einen Erbvertrag. Dieser kann nur beim Notar geschlossen werden.

1 Schreiben Sie das Testament handschriftlich, eigenhändig und leserlich.

Wer ein eigenhändiges Testament verfasst, muss es vom ersten bis zum letzten Wort selbst mit der Hand schreiben.

Etwas anderes gilt nur ausnahmsweise: Ist der eigentliche Text handschriftlich verfasst, die Überschrift jedoch mit Schreibmaschine, wird das Testament dadurch nicht automatisch unwirksam. Das gilt jedoch nur, wenn der handschriftliche Teil als selbstständige Verfügung in sich einen abgeschlossenen Sinn ergibt, also wenn er auch allein stehen könnte.

Testierende, die auf Nummer sicher gehen wollen, schreiben alles mit der Hand. Computer oder Schreibmaschine sind tabu.

Es ist nicht erlaubt, sich von einer anderen Person die Hand führen zu lassen. Ebenso wenig darf der Vererbende einen Dritten mit dem Schreiben beauftragen oder den Text diktieren. Er muss sein Testament eigenhändig und leserlich schreiben. Ein unleserliches Testament ist ungültig.

Der Verfasser schreibt seinen letzten Willen am besten als normalen Text auf. Von einem Testament in Briefform ist abzuraten, weil manchmal Schwierigkeiten bei der Auslegung entstehen. Wer sich dennoch für einen Brief entscheidet, muss deshalb deutlich machen, dass es sich um ein Testament handelt. Dazu kann der Verfasser den Brief zum Beispiel in einen Umschlag stecken, auf dem „Testament“ steht. Auch ein verschickter Brief kann ein Testament darstellen, solange er sämtliche formalen Anforderungen erfüllt.

Welche Sprache der Verfasser für sein Testament wählt, ist egal. Es muss sich allerdings um eine „echte“ Sprache handeln, die tatsächlich von jemandem gesprochen wird. Geheimsprache macht das Testament unwirksam.

Ebenfalls egal ist es, ob der Vererbende Schreibschrift oder Druckschrift schreibt. Aber: Die charakteristischen Züge der Handschrift müssen erkennbar sein.

Besteht das Testament aus mehreren Seiten, sollte der Verfasser diese nummerieren und zusammenheften.

2 Lassen Sie Ihren ernstlichen Testierwillen erkennen.

Immer wieder erklären Gerichte Verfügungen von Todes wegen für unwirksam, weil nicht klar erkennbar war, dass der Verfasser wirklich ein Testament errichten wollte. Wichtig: Ein Testament ist eine Urkunde, die regelt, was nach dem Tod mit dem eigenen Vermögen geschehen soll. Dementsprechend sollte das Schriftstück aussehen, also einen offiziellen Charakter haben.

Es sollte auch deutlich werden, dass es sich nicht nur um einen Entwurf handelt.

3 Unterschreiben Sie das Testament am Ende des Textes.

Der letzte Wille muss unterschrieben sein. Die Unterschrift soll am Ende des Testaments unter dem Text stehen. Steht die Unterschrift neben dem Text, ist das Testament in der Regel unwirksam. Grund: Durch die Unterschrift soll der darüber stehende Text abgeschlossen werden. Ein Namenszug am Rand der Erklärung stellt in der Regel keine Unterschrift dar. Etwas anderes gilt nur ausnahmsweise, wenn unter dem Text kein Platz mehr war.

Die Unterschrift sollte zudem aus dem Vor- und Nachnamen des Testamentsverfassers bestehen. Erlaubt sind auch sein Künstler- oder Spitzname sowie Abkürzungen oder Vereinfachungen, wenn der Verfasser diese auch sonst verwendet.

4 Nennen Sie Ort und Datum in Ihrem Testament.

Ratsam ist es, Ort und Datum auf das Testament zu schreiben – auch wenn das Gesetz das nicht zwingend erfordert. Wichtig ist das Datum vor allem, wenn mehrere Testamente existieren. Widersprechen sich die Schriftstücke, gilt das zuletzt verfasste Testament. Der beste Platz für Datum und Ort ist in der Nähe der Unterschrift.

5 Unterschreiben Sie auch Ergänzungen Ihres Testaments.

Manchmal fällt dem Verfasser ein wichtiger Punkt erst ein, nachdem er das Testament unterschrieben hat. Die gute Nachricht: Er muss es dann nicht komplett neu schreiben. Sein Testament zu ergänzen ist erlaubt. Wichtig ist es jedoch, jede Ergänzung gesondert zu unterschreiben und auch Ort und Datum des Nachtrags anzugeben. Dasselbe gilt für durchgestrichene Passagen.

6 Bezeichnen Sie im Testament erwähnte Personen namentlich.

Bedachte Personen sollte der Vererbende möglichst konkret bezeichnen, am besten mit Vor- und Nachnamen. Nicht weiter schwer ist die Zuordnung, wenn etwa ein Ehepaar im gemeinschaftlichen Testament die gemeinsamen Kinder ohne Namen erwähnt. Probleme entstehen jedoch schnell, wenn zum Beispiel ein Patchworkpaar seine Kinder bedenken möchte und nicht klar- macht, welches Kind was bekommen soll.

Zu ähnlichen Schwierigkeiten bei der Auslegung eines Testaments kommt es, wenn der Verfasser beispielsweise „Mutti“ als Erbin einsetzt – dabei aber nicht seine Mutter, sondern seine Ehefrau meint.

7 Formulieren Sie Ihre Wünsche ganz konkret.

Der Erblasser sollte nicht nur sämtliche Personen, sondern auch Gegenstände, über die er verfügt, bei ihren richtigen Namen nennen und keine Bezeichnungen verwenden, mit denen andere unter Umständen nichts anfangen können.

Auch Umgangssprache sollte der Testamentsverfasser vermeiden, denn auch dabei kann es zu Zweifeln bei der Auslegung kommen: Soll die Tochter zum Beispiel die „Hütte“ erben, ist unter Umständen nicht klar, ob es um das noble Wohnhaus geht, um die Skihütte in den Schweizer Alpen oder – im ungünstigsten Fall – nur um die Laube im Umland.

8 Hinterlassen Sie ein Testament, vernichten Sie alte Verfügungen.

Gibt es mehrere Testamente, gilt das zuletzt verfasste. Deshalb ist es wichtig, das Testament mit dem Datum zu versehen. Übersichtlicher ist es jedoch, wenn der Verfasser überholte Testamente vernichtet. Handelt es sich um ein Einzeltestament, kann er es einfach zerreißen und entsorgen.

Bei einem gemeinschaftlichen Testament gilt: Leben beide Partner noch, können sie aufeinander bezogene Regelungen nur gemeinsam widerrufen. Möchte nur der eine Partner widerrufen, muss er das durch eine notarielle Erklärung gegenüber dem anderen Ehepartner tun.

9 Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Notar oder Rechtsanwalt.

Eine Alternative zum eigenhändigen Testament ist das sogenannte notarielle beziehungsweise öffentliche Testament. Der Gang zum Notar lohnt sich vor allem bei größeren Vermögen, bei komplizierten Familienverhältnissen oder bei vielen Erben (siehe Interview, Seite 34).

Auch ein Fachanwalt für Erbrecht kann bei der Gestaltung des Testaments helfen (siehe „Einen Berater finden“, Seite 39).

10 Verwahren Sie Ihr Testament sicher und auffindbar.

Der Verfasser sollte sein Testament sicher verwahren, jedoch nicht vor aller Welt verstecken. Im Todesfall muss es schließlich gefunden werden. Wer es zu Hause hinterlegt, sollte einer Vertrauensperson den Aufbewahrungsort mitteilen. Geeignet ist etwa ein Ordner mit wichtigen Dokumenten.

Wer sichergehen möchte, dass das Testament gefunden wird und nicht in die falschen Hände gerät, sollte es bei Gericht hinterlegen. War der Erblasser beim Notar, wird es dort ohnehin verwahrt. Das Hinterlegen kostet einmalig 75 Euro.

Seit Januar 2012 werden zudem alle für den Erbfall erforderlichen Daten aus amtlich oder notariell verwahrten Urkunden im Zentralen Testamentsregister erfasst. Die Registrierung kostet den Erblasser beim notariellen Einzeltestament 15 Euro, beim eigenhändigen Einzeltestament 18 Euro.

Was ein Notar kostet | |||

Kosten1) bei einem Nachlasswert von (in Euro) | |||

Gegenstand | 50 000 | 500 000 | 1 000 000 |

Notarielles Einzeltestament | 165,00 | 935,00 | 1 735,00 |

Gemeinschaftliches Testament | 330,00 | 1 870,00 | 3 470,00 |

Erbvertrag | 330,00 | 1 870,00 | 3 470,00 |

Erbverzicht | 330,00 | 1 870,00 | 3 470,00 |

Widerruf eines gemeinschaftlichen Testaments | 82,50 | 467,50 | 867,50 |

Vollständige Aufhebung eines Erbvertrags | 165,00 | 935,00 | 1 735,00 |

Rücktritt vom Erbvertrag | 82,50 | 467,50 | 867,50 |

1) Zuzüglich Auslagen wie Porto und Kopien sowie Mehrwertsteuer. | |||

Unser Rat

Ohne Notar. Ein privatschriftliches Testament aufzusetzen kostet Sie nichts. Es besteht aber die Gefahr, dass Sie einen formalen Fehler machen oder eine missverständliche Anordnung treffen. Entweder ist Ihr Testament dann unwirksam oder es bewirkt einfach nicht, was Sie sich gewünscht haben. Bei Unwirksamkeit gilt die gesetzliche Erbfolge, von der Sie ja gerade abweichen wollten.

Mit Notar. Sind Ihre Familien- und Vermögensverhältnisse unübersichtlich oder sind Sie beim Verfassen Ihres Testaments unsicher, lohnt sich der Gang zum Notar. Dieser erteilt Ihnen fachlichen Rat, verfasst das Testament nach Ihren persönlichen Wünschen und beurkundet es.

Interview

Eine Alternative zum privaten Testament ist das notarielle. Peter Veit, Notar in Heidelberg, erklärt, wann der Erblasser einen Notar aufsuchen sollte und wo Fallstricke lauern.

Wann lohnt sich der Gang zum Notar, wann ist er verzichtbar?

Peter Veit: Die Beurkundung durch den Notar ist sinnvoll, wenn es auf Beratung und rechtssichere Gestaltung ankommt. Das gilt besonders, wenn größere Werte vererbt werden sollen oder die Familienverhältnisse komplex sind. Auch Erbfälle mit Auslandsbezug gehören zum Notar, ebenso wie Fälle, in denen es um die Beteiligung an einer Gesellschaft geht. Ein Notar ist verzichtbar, wenn kaum etwas anbrennen kann, etwa weil es nur darum geht, wenige Tausend Euro zu verteilen.

Wo lauern Fallstricke, die sich mithilfe eines Notars umgehen lassen?

Peter Veit: Wenn sich Ehepartner mit einem gemeinschaftlichen Testament gegenseitig absichern wollen, passieren viele Fehler. Die Verfasser bedenken nicht, dass unglückliche Formulierungen schnell dazu führen, dass der Längstlebende nötige Änderungen nicht mehr vornehmen darf, weil nach dem ersten Sterbefall die gesetzliche Bindungswirkung eintritt. Oder sie wollen den anderen als freien Alleinerben einsetzen, machen ihn aber unabsichtlich zum Vorerben. Der Vorerbe hat nur sehr beschränkte Rechte.

Was passiert beim Notar? Wie bereite ich mich auf den Termin vor?

Peter Veit: Der Mandant sollte sich vor der Beratung fragen, was er zu verteilen hat und an wen welche Dinge gehen sollen. Es kann aber auch darum gehen, wer das Sorgerecht für die minderjährigen Kinder bekommt, sollte dem Mandanten etwas zustoßen. Der Notar erstellt auf der Grundlage des gemeinsamen Gesprächs einen Entwurf und schickt ihn dem Mandanten zu. Ist alles so in Ordnung, kann er bei einem zweiten Termin bereits unterschreiben.

Was kostet das Verfassen eines notariellen Testaments?

Peter Veit: Notare rechnen nach gesetzlich vorgeschriebenen Gebühren ab. Ein Einzeltestament kostet eine „einfache Gebühr“. Wie hoch sie ist, hängt vom Vermögen ab. Ein wichtiger Tipp: Häufig ist ein notarielles Testament sogar günstiger als ein privatschriftliches. Das gilt dann, wenn der Erbe sonst einen Erbschein beantragen muss – etwa weil es eine Immobilie oder größere Ersparnisse gibt. Das Erbscheinverfahren kostet nämlich auch Geld, und zwar zwei Gebühren und nicht nur eine. Ein notarielles Testament ersetzt in der Regel den Erbschein.

Erben geraten oft in Streit. Ein Treuhänder kann das verhindern – oder die Probleme noch verschärfen. Was Vererbende wissen müssen.