Die Kunst,

sich selbst

zu verstehen

Den Weg ins eigene Leben finden

Ein philosophisches Plädoyer

Die Kunst,

sich selbst

zu verstehen

Den Weg ins eigene Leben finden

Ein philosophisches Plädoyer

Einleitung

SICH SELBST VERSTEHEN

Anmerkungen zu Sokrates

Unser philosophischer Begriffsrahmen oder: Wie wollen wir nachdenken?

Ein philosophisches Plädoyer

Kapitel 1

SICH ZU SICH SELBST VERHALTEN

Das gelebte Leben

Unsere Gedanken und Gefühle zu dem Leben, das wir führen

Und dann: Unsere Gefühle und Gedanken zu unseren Gefühlen und Gedanken

Kapitel 2

SELBSTBESTIMMUNG

Selbstwahrnehmung

Ein Puzzlespiel mit unseren Gefühlen

Das selbstbestimmte Leben

Die Ansprüche der anderen

Passt mein Ideal zu mir?

Eine kleine Freiheit

Kapitel 3

WAS UNS IM LEBEN WICHTIG IST

Ein Wert ist, was wichtig ist

Unsere Werte finden wir vor

Die teleologische Struktur unserer Werte

Wenn Werte uns betrügen

Der oberste Wert: das bestmögliche Leben

Kapitel 4

EMOTIONEN

Gefühle sind Körperreaktionen

Emotion als Wegweiser zum Wert

Emotionen als Fenster zur Welt

Kapitel 5

EIN GLÜCKLICHES, GUTES, SINNVOLLES – EIN GELUNGENES LEBEN

Vom Glück zur Dankbarkeit

Das Gute – ist etwas, das meinem Interesse entgegenkommt

Sinn: eine vernachlässigte philosophische Kategorie

Mein gelungenes Leben

Kapitel 6

IN BEZIEHUNGEN LEBEN

Einsamer Wolf oder Rudeltier?

Die drei Arten der Freundschaft

Braucht die Liebe große Gefühle?

Der Nutzen der Liebe

Ein gelungenes Leben in Liebe

Kapitel 7

WIRKSAM TÄTIGSEIN

Arbeiten heißt in Spannungen stehen

Überhaupt: Keine Rolle ohne Spannungen

Kapitel 8

»AUS DER TIEFE«

Leiden

Tod

Spiritualität

Nachwort

Zur Literatur

Sich selbst verstehen zu lernen ist eines der spannendsten Projekte, denen wir uns im Leben widmen können. Ganz verstehen können werden wir uns sicherlich nie, aber wir können zumindest den Versuch wagen, immer mehr Licht und Klarheit in das manchmal schwer zu durchschauende Knäuel unserer Gefühle, Gedanken, Motivationen und Wünsche, aber auch unserer Enttäuschungen und Verletzungen zu bringen. Dazu möchte dieses Buch einen Beitrag leisten.

Dabei ist es nicht einfach nur interessant, sich selbst besser kennenzulernen. Es hat eine ganz lebenspraktische Konsequenz. Es hilft uns bei unserem vielleicht wichtigsten Vorhaben, nämlich dabei, ein glückliches, gelungenes Leben zu führen, das wir trotz aller Spannungen, Konflikte und Schwierigkeiten, trotz Leid und Trauer bejahen können.

In den ersten beiden Kapiteln werde ich dazu ein einfaches Modell entwickeln, das verdeutlicht, wie wir Menschen auf zweifache Weise auf unser Leben bezogen sind: Zum einen denken wir über unser Leben nach. Wir bewerten, was geschieht, oder haben Wünsche für unsere Zukunft. Zum anderen sind wir mit unseren Gefühlen auf unser Leben bezogen, wir freuen oder ärgern uns über das, was passiert – und manchmal auch über uns selbst. Über unsere Gedanken und Gefühle nachzudenken und uns damit besser zu verstehen ist leichter, wenn wir in einen Abstand zu ihnen kommen, sie quasi von außen betrachten lernen. Dafür ist die Selbstwahrnehmung wesentlich – ein Thema, das sich wie ein roter Faden durch alle Kapitel zieht. Im dritten Kapitel greifen wir den gedanklichen Bezug zu unserem Leben auf. Dabei interessiert uns besonders, was wir im Leben eigentlich wichtig finden. Und warum. Im vierten Kapitel geht es dann um unseren emotionalen Bezug zu unserem Leben, denn sich selbst zu verstehen bedeutet auch, die eigenen Gefühle verstehen zu lernen.

Beide Kapitel führen zum vielleicht wichtigsten fünften Kapitel, in dem wir fragen, was wir denn eigentlich im Leben wollen: Glücklich sein? Sinnvoll leben? Ein gutes oder auch ein gelungenes Leben führen? Oder vielleicht auch etwas von allem? Das fünfte Kapitel wird deutlich machen, dass es im Wesentlichen drei Dinge gibt, die das Leben von glücklichen, zufriedenen und dankbaren Menschen ausmachen: Zum einen, dass sie ihr Leben selbstbestimmt führen – trotz aller Hindernisse, die es geben mag. Wir wollen unser eigenes Leben führen und nicht eines, das andere von uns erwarten. Wir wollen unsere eigene Stimme, unseren eigenen Klang im Leben ausprägen. Das zweite ist, dass wir in erfüllenden Beziehungen zu anderen Menschen stehen. Dass es Menschen gibt, mit denen wir befreundet sind, die wir gern haben und womöglich auch jemand, den wir lieben. Und drittens, dass wir wirksam tätig sein können, also mit unserem Leben aktiv etwas anfangen, unsere Talente und Fähigkeiten entwickeln und dadurch für andere Menschen wichtig werden. Liebe und Freundschaft sind dann die Themen des sechsten, das Tätigsein der Schwerpunkt des siebten Kapitels. Das achte Kapitel wendet sich dem zu, was misslungen, verletzt und gescheitert ist; es fragt nach Leiden und Tod, denn all das gehört zum Leben dazu. Eine eher persönliche Bemerkung zur Spiritualität rundet dann unser Projekt ab.

Aber beginnen wollen wir dort, wo alles philosophische Nachdenken seinen Anfang nahm: In der griechischen Antike, bei Sokrates!

Es ist ein lauer Sommerabend. Die drei Freunde Cicero, Attikus und Varro, ein römischer Universalgelehrter, sitzen auf der Terrasse einer Villa, genießen den weiten Blick auf den Golf von Neapel und diskutieren über Philosophie. Und wie es fast immer passiert, wenn man sich philosophischen Fragen zuwendet, kommen auch die drei irgendwann auf jenen Mann zu sprechen, mit dem die Philosophie eigentlich begonnen hat: auf Sokrates. Varro findet in dem Gespräch ein schönes Bild für ihn: Es sei Sokrates gewesen, der die Philosophie vom Himmel in die Städte hineingeführt habe. Das Bild ist zutreffend, weil alle Philosophen, die vor Sokrates lebten, nach der Entstehung des Universums fragten, nach den Kräften, die in der Natur walten, das heißt sie stellten Fragen, die heute von den Naturwissenschaften beantwortet werden würden. Damit brach Sokrates. Ihn interessierten naturwissenschaftliche Fragen nicht. Ihn interessierte der Mensch, das alltägliche Leben in der Stadt, in der Gemeinschaft. Ihn interessierte, worin das Glück oder das gute Leben des Menschen besteht. Wie man so lebt, dass man richtig lebt.

Den entscheidenden Impuls für seine Hinwendung zur Philosophie bekam Sokrates wohl durch einen Orakelspruch aus Delphi – jenem Kultort, der dem Gott Apollon geweiht war und an dessen Tempeleingang das berühmte gnōthi seauton, also »Erkenne Dich selbst« stand, vielleicht als Hinweis darauf, dass die Lösung vieler Fragen und Probleme, mit denen die Menschen nach Delphi kamen, in ihnen selbst zu finden sei. Jedenfalls befragte einer seiner Freunde die Orakelpriesterin, ob es jemanden gebe, der weiser sei als Sokrates. Das Orakel verneinte. Der Orakelspruch stürzte Sokrates in Verwirrung, war er sich doch vielmehr im Klaren darüber, dass er zumindest keine Antworten auf die eigentlich wichtigen Fragen im Leben hatte; Fragen, die damit zu tun haben, wie man so lebt, dass man wirklich glücklich wird. Wenn Weisheit darin bestehe, Antworten auf diese doch alles entscheidenden Fragen zu haben, dann sei er sicherlich nicht weise. Aber weil Sokrates den Gott Apollon, den er als Urheber des Spruches betrachtete, verehrte und ihm dienen wollte, beschloss er, sich Klarheit über die Bedeutung zu verschaffen. Dazu führte er lange Gespräche. Er suchte angesehene Bürger Athens auf – Bürger, die für weise gehalten wurden und die sich zweifellos auch selbst gerne so sahen. In diesen Gesprächen machte er immer wieder dieselbe enttäuschende Erfahrung: Die vermeintlich Weisen waren unfähig, Sokrates’ Fragen zu beantworten. Sie kannten sich nicht aus. Selbst ein bedeutender Feldherr wie Laches konnte ihm nicht sagen, worin Tapferkeit bestehe, und der Priester Euthyphron war unfähig zu bestimmen, was Frömmigkeit sei. Aber wenn man nicht weiß, was Tapferkeit ist, wie soll man dann tapfer sein können? Wer nicht bestimmen kann, was Frömmigkeit ist, wie kann der sicher sein, in ihrem Sinne zu handeln?

Es war für Sokrates so wichtig, Antworten auf seine Fragen nach der Tapferkeit oder der Frömmigkeit zu bekommen, weil er davon überzeugt war, dass es ausschließlich von uns selbst, von unserem Charakter abhängt, ob unser Leben gelingt oder nicht, ob wir glücklich werden oder nicht. Unser Glück ist einzig und allein eine Frage unseres Charakters. Das ganze Bemühen des Menschen muss also darauf hinauslaufen, die richtigen Charaktereigenschaften auszuprägen, also beispielsweise tapfer und fromm zu sein. Deswegen müssen wir wissen, was Tapferkeit und Frömmigkeit ist. Nur, wenn wir das wissen, können wir sicher sein, unseren Charakter richtig auszubilden und das glückliche Leben nicht zu verfehlen.

Die Überzeugung, dass einzig und allein der Charakter zählt und alles andere demgegenüber sekundär ist – sofern es überhaupt zählt! –, ist damals wie heute eine Provokation. Sokrates formuliert das sehr pointiert: »Die Tugend kommt nicht vom Reichtum, sondern der Reichtum von der Tugend.« Der Begriff der Tugend, der bei Sokrates wie auch bei späteren Philosophen eine so zentrale Rolle spielt, klingt in unseren Ohren etwas verstaubt und moralisch dazu. So war er ursprünglich aber nicht gemeint. Wenn Sokrates und mit ihm die ›alten Griechen‹ davon sprechen, dass etwas tugendhaft ist, dann meinen sie, dass sich etwas im bestmöglichen Zustand befindet. Ein tugendhaftes Messer ist eines, das über Eigenschaften verfügt, die ermöglichen, dass man mit ihm sehr gut schneiden kann. Tugendhafte Augen wären Augen, die über Eigenschaften verfügen, die eine besondere Sehkraft und -schärfe ermöglichen. Ein tugendhafter Mensch ist jemand, der sich in seinem bestmöglichen Zustand befindet. Und das wiederum bedeutet, dass er ein gutes, ein glückliches Menschenleben führt. Etwas von der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs wird auch in der deutschen Sprache noch deutlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die Wörter ›Tugend‹ und ›taugen‹ in der Wortbedeutung zusammenhängen. Eine Tugend ist das, was zu etwas taugt, und zwar zum guten, glücklichen, erfüllten menschlichen Leben. Die entscheidende Frage ist dabei natürlich, was ein Mensch braucht, um in seinem bestmöglichen Zustand zu sein. Bei einem Messer ist es klar: Es muss über eine scharfe Klinge verfügen; das Heft und die Schneide müssen fest miteinander verbunden sein. Beim Menschen sind die Eigenschaften schwerer zu bestimmen.

Sokrates’ Provokation liegt nun in seiner Auffassung, dass weder Besitz noch Einfluss, Macht, Ruhm, Ansehen, blendende Gesundheit, sexuelle Attraktivität oder körperliche Schönheit das gute Leben garantieren, sondern einzig und allein die Tugenden unseres Charakters. Wir müssen einen guten Charakter ausbilden, wenn unser Leben gelingen soll.

Die Überlegungen in diesem Buch verdanken sich zu einem nicht geringen Teil dieser Sokratischen Überzeugung. Sokrates ist unser Ausgangspunkt. Ich möchte dafür argumentieren, dass eine Antwort auf die Frage, ob unser Leben gelingt, in viel stärkerem Maße von uns selbst als von äußeren Gegebenheiten oder Ereignissen abhängt. Oft nehmen wir das Gegenteil an: Wir hoffen, dass es uns besser geht und unser Leben einfacher wird, wenn sich die Menschen, mit denen wir zu tun haben, oder wenn sich die äußeren Bedingungen ändern. Ich möchte nicht leugnen, dass diese Bedingungen eine wichtige Rolle spielen können, aber in den allermeisten Fällen messen wir den äußeren Bedingungen unseres Lebens, an denen wir sowieso wenig ändern können, ein viel zu großes Gewicht bei.

Anders als Sokrates möchte ich mit meinen Überlegungen allerdings nicht bei den Tugenden, sondern bei der Frage nach der richtigen inneren Haltung ansetzen. Ich möchte für eine Haltung uns selbst und dem Leben gegenüber argumentieren, die das Leben gelingen lässt. Auf die Einstellung, auf die Perspektive, die wir uns selbst und dem Leben gegenüber einnehmen und mit der wir unser Leben deuten und verstehen, kommt es an.

Noch in einer zweiten Hinsicht knüpft dieses Buch und damit unser Projekt in modifizierter Form an Sokrates an. Sokrates war der Meinung, sich selbst zu erkennen sei die entscheidende Aufgabe unseres Lebens. Ein ungeprüftes, unreflektiertes Leben sei kein menschliches Leben und eigentlich nicht lebenswert. Wieder eine provozierende Überzeugung, und dieses Mal auch nicht ohne einen guten Schuss intellektueller Arroganz: Als ob sich eine Antwort auf die Frage, ob unser Leben gelingt oder nicht, ausschließlich an unserer Reflexionsfähigkeit entscheidet! Natürlich gibt es Menschen, die mit ihrem Leben glücklich und zufrieden sein können, auch wenn sie keine besonders reflektierte Existenz führen und ihnen allein schon die entsprechende Sprache oder auch die Zeit fehlen, sich substanzielle Gedanken über sich zu machen. Wie viele Menschen bemühen sich, mit den Anforderungen und Spannungen, die jedes Leben mit sich bringt, einigermaßen redlich umzugehen, ohne dabei grundlegende Fragen an sich oder das Leben zu stellen und ohne sich der Mühe begrifflicher Reflexion unterziehen zu können!

Grundsätzlicher über das Leben nachzudenken und sich selbst verstehen zu wollen, ist vielleicht weniger ein Zeichen menschlicher Vorzüglichkeit, sondern viel mehr Symptom einer persönlichen Krise. Ludwig Wittgenstein, der wohl bedeutendste Philosoph des letzten Jahrhunderts, der uns auf den kommenden Seiten immer wieder begegnen wird, hat davon gesprochen, dass sich philosophischen Überlegungen hinzugeben Zeichen einer Krankheit sei. Eine Krankheit, die in der existenziellen Verunsicherung bestehe, sich in zentralen Fragen nicht auszukennen. Philosophische Überlegungen sind Wittgenstein zufolge die Therapie gegen die Krankheit des Verstandes. Auch das mag etwas dramatisiert sein. Man muss nicht erst in einer existenziellen Krise sein, um über sich nachdenken zu wollen, denn natürlich gibt es Menschen, für die die Reflexion über das eigene Leben Teil dessen ist, was für sie das gelungene Leben ausmacht. Sie können sich nicht vorstellen, ein zufriedenes Leben ohne ein gewisses Verständnis der eigenen Beweggründe, Entscheidungen und Ziele zu führen und über grundlegende Fragen der eigenen Existenz nachzudenken. Sich selbst verstehen zu wollen, auch wenn man damit nie an ein Ende kommt, gehört für sie zum Leben dazu.

Aber was heißt es, sich selbst zu verstehen? Welche Fragen müssen wir stellen, wenn wir uns selbst verstehen wollen? Worüber sollten wir nachdenken, wenn wir zu einem vertieften Verständnis unserer eigenen Existenz kommen möchten? Und vor allem: Was können philosophische Überlegungen zu diesem Unterfangen beitragen?

Die letzte Frage stellt sich vor allem deswegen, weil es ja verschiedene Ansätze der Selbstreflexion gibt. Um uns selbst zu verstehen, können wir uns fragen, warum wir so geworden sind, wie wir sind. Wer sich solche Fragen stellt, wird über seine Vergangenheit nachdenken, beispielsweise über die Bedeutung, die Eltern und Erziehung auf sein Leben hatten oder immer noch haben. Hier helfen Psychoanalyse oder Tiefenpsychologie weiter, die uns ein Verständnis davon ermöglichen, wie unser gegenwärtiges Erleben und Verhalten durch unsere Vergangenheit geprägt sind. Dazu hat die Philosophie unmittelbar nicht viel zu sagen. Noch weniger kann die Philosophie etwas zur Klärung sehr individueller Fragen beitragen, etwa der Frage, warum ich bestimmten Menschen gegenüber emotional so reagiere, wie ich reagiere, warum ich den einen sympathisch, einen anderen unsympathisch finde, was mich an diesen Leuten begeistert oder aufregt und was diese emotionale Reaktion mit mir und meinen individuellen Prägungen zu tun hat.

Der Philosophie geht es um die Klärung allgemeinerer Fragen. Dazu geht sie nicht empirisch vor, das heißt wir Philosophen führen keine Befragungen durch, machen keine systematischen Feldbeobachtungen, erheben keine Statistiken, und wenn wir doch einmal experimentieren, dann sind es Gedankenexperimente, die der Verdeutlichung dessen dienen mögen, was wir meinen. Philosophen klären Begriffe. Für unser Projekt heißt das, dass wir die Begriffe klären, die wir gebrauchen, wenn wir über uns selbst nachdenken wollen. Zu dieser Begriffsklärung gehört beispielsweise, die Voraussetzungen deutlich zu machen, die dem Gebrauch von bestimmten Begriffen zugrunde liegen, oder auch die Zusammenhänge zwischen Begriffen herauszuarbeiten.

Das mag angesichts der skizzierten existenziellen Herausforderung der Selbsterkenntnis zunächst trocken und enttäuschend lebensfern klingen. Aber sich darüber zu verständigen, welche Begriffe sinnvoll sind, wenn wir uns selbst verstehen wollen, oder auch welche Fragen wir überhaupt stellen sollten, ist, wie wir sehen werden, ein wesentlicher Teil des Projekts, sich selbst zu verstehen. Es geht mir deswegen im Folgenden darum, einen, wie man in der Philosophie sagt, Begriffsrahmen zu entwickeln, mit Hilfe dessen wir uns selbst verstehen und über uns selbst nachdenken können. Es geht darum, darüber nachzudenken, wie wir über das Nachdenken nachdenken sollten.

Damit diese Aufgabe nicht ganz so abstrakt bleibt, helfen vielleicht drei Beispiele für die Bedeutung eines Begriffsrahmens weiter: In vielen, auch populärwissenschaftlichen, Publikationen wird davon ausgegangen, dass wir Menschen vor allem eines wollen: glücklich sein. Wenn es stimmen sollte, dass das Glück das eigentliche Ziel jedes menschlichen Lebens ist, dann sollte man sich Gedanken darüber machen, was das Glück ist. Wenn geklärt ist, was wir unter dem Glück verstehen wollen, dann haben wir eine wichtige Voraussetzung dafür geschaffen, unser Leben so einzurichten, dass wir unser Glück zumindest nicht ganz verfehlen. Aber, so könnten wir fragen, sollten wir wirklich vor allem glücklich werden wollen? Hat nicht vielleicht der Philosoph John Stuart Mill recht, wenn er über unser Leben sagt: »Besser ein unglücklicher Mensch als ein glückliches Schwein«?

Ich habe bisher ganz bewusst das eine Mal vom glücklichen, andere Male vom gelungenen, erfüllten oder guten Leben gesprochen, ohne die Begriffe genauer voneinander zu unterscheiden. Ich bin hier bewusst vage geblieben, denn zu einer Klärung, welchen davon wir als Leitbegriff unseres Lebens wählen sollten, kommen wir noch, und zwar im fünften Kapitel. Von diesem Leitbegriff hängt viel ab, weil er unsere Entscheidungen und damit unser Leben wesentlich prägen wird.

Ein zweites Beispiel: Wie sollen wir über unseren eigenen Tod denken? Über die Tatsache, dass unser Leben einmal ein Ende haben wird? Führt der Tod unsere bisweilen mühsamen Versuche, unserem Leben einen Sinn abzuringen, nicht ad absurdum? Oder ist es vielleicht genau andersherum: Gibt es so etwas wie den Sinn des Lebens überhaupt nur, weil wir sterblich sind? Würde unser Leben in eine dauerhafte Langeweile implodieren, wenn wir nicht sterben dürften? Dass diese Fragen existenziell relevant sind, ist unmittelbar verständlich. Aber um sie zu klären, müssen wir uns Gedanken über die Bedeutung des Tods für unser Leben machen. Insofern sind auch diese Fragen begrifflicher Natur. Im achten Kapitel werden wir uns weiter damit beschäftigen.

Ein abschließendes Beispiel: Die Schwierigkeiten, die wir in unseren Beziehungen haben, besonders in den Beziehungen, die uns viel bedeuten, hängen oft damit zusammen, was wir von diesen Beziehungen erwarten. Wenn unsere Erwartungen enttäuscht werden, reagieren wir frustriert, und die Beziehung gerät in eine Krise. Nun hängen unsere Erwartungen an eine konkrete Person, die wir lieben, mit der wir leben oder auf die wir uns einlassen wollen, aber auch damit zusammen, wie wir ganz allgemein über Beziehungen denken, nicht nur über diese eine. Vielleicht sind unsere Erwartungen an Beziehungen generell übertrieben – was nicht überraschen würde, denn der Mainstream, angefangen von dem Bild, das uns Werbung und Marketing von gelungenen Beziehungen vermitteln, bis hin zu romantischen Blockbustern, tut das seine dazu, unsere Maßlosigkeit im Anspruch an Beziehungen noch zu befeuern. Menschen erwarten etwas von anderen, was diese unmöglich leisten können. Sich Gedanken darüber zu machen, was die prinzipiellen Möglichkeiten, aber auch die Grenzen von Beziehungen sind, kann eine Hilfe sein, die eigenen Beziehungen realistischer einzuschätzen – dem wenden wir uns im sechsten Kapitel weiter zu.

Die drei Beispiele mögen deutlich machen, dass Fragen nach Begriffsbestimmungen und einem Begriffsrahmen keine trockene akademische Übung sind, sondern Voraussetzung dafür, die Frage beantworten zu können, was es heißt, sich selbst zu verstehen. Dass es tatsächlich nur um einen Rahmen gehen kann, liegt in der Natur der Untersuchung: Wie dieser Rahmen gefüllt wird, ist individuell ganz unterschiedlich und hängt von den Vorlieben, Talenten, Wünschen, aber auch kulturellen und sozialen Prägungen eines jeden Menschen ab.

Unser Projekt wird es also sein, zu substanziellen Aussagen über den Menschen zu kommen und für einen bestimmten Begriffsrahmen zu argumentieren, innerhalb dessen jede und jeder sich selbst verstehen lernen kann. Dem steht allerdings die Schwierigkeit entgegen, dass die eigene Denkweise über das Leben von den individuellen Prägungen, der eigenen Biografie, Erziehung, Bildung, Kultur und der momentanen Lebensform abhängig ist. All das bestimmt die Weltanschauung eines Menschen. Unter einer Weltanschauung verstehen wir also nicht nur das, was jemand über seine Welt denkt, sondern die Gesamtheit des komplexen Bezugs eines Menschen zu seiner Welt, in dem nichtsprachliche Empfindungen, Grundstimmungen, Emotionen, Erlebnisse und Erfahrungen ebenso enthalten sind wie theoretische Annahmen über die Welt und das Leben. Diese komplexe Weltanschauung bildet den Hintergrund vor dem jemand die Welt so erlebt, wie er sie erlebt. In dieser Hinsicht sind Weltanschauungen mit wissenschaftlichen Paradigmen vergleichbar, und ich möchte den Vergleich noch etwas ausführen, weil er die Schwierigkeiten und die Grenze unseres philosophischen Projekts noch deutlicher machen kann.

Als ein Paradigma wird in der Wissenschaftstheorie der umfassendste Rahmen bezeichnet, innerhalb dessen wissenschaftliche Forschung geschieht. Ein Paradigma bestimmt, welche Fragen als relevant angesehen werden, was als ein vernünftiges Argument anerkannt wird oder welche Lösungsmethoden Wissenschaftler anwenden. Zwei unterschiedliche Paradigmen sind in unseren Tagen beispielsweise die klassische Schulmedizin und die Homöopathie. Die Schulmedizin unterscheidet sich von der Homöopathie nicht einfach nur durch die unterschiedliche Behandlung eines Patienten. Ihnen liegen ganz unterschiedliche Auffassungen darüber zugrunde, was einen Menschen krank und wieder gesund macht. Nicht nur die Methoden der Therapie, sondern schon die der Diagnostik sind verschieden. Auch was ihnen jeweils als vernünftig und damit auch als richtig gilt, ist nicht dasselbe. Deswegen ist der Standardvorwurf der Schulmedizin an die Homöopathie, sie arbeite nicht mit den Rationalitätsstandards der Wissenschaft, ein Vorwurf, der die Homöopathie gar nicht trifft. Denn diese kritisiert wiederum gerade das Bild des Menschen als das einer Maschine, die nach festen Gesetzmäßigkeiten abläuft, was die Vertreter der Schulmedizin voraussetzen. Der Punkt, auf den es mir bei dem Vergleich ankommt, ist die Tatsache, dass wir, um den theoretischen Streit zwischen der Schulmedizin und der Homöopathie zu entscheiden, einen Standpunkt jenseits beider Paradigmen einnehmen können müssten, den wir aber nicht haben. Es gibt kein ›Metaparadigma‹ oder keinen ›Superstandpunkt‹, also einen Standpunkt oder Paradigma jenseits der Paradigmen, von dem aus man beurteilen könnte, welches von zwei Paradigmen vernünftiger ist. Und zwar weil das, was es bedeutet, vernünftig und ein gutes Argument zu sein, immer schon an ein konkretes Paradigma gebunden ist. Dass viele Menschen sich in ihrem Alltag sowohl der Homöopathie als auch der Schulmedizin bedienen, ändert nichts an der prinzipiellen Unvereinbarkeit der beiden Paradigmen.

Ebenso wie es kein wissenschaftliches Superparadigma mit einem übergeordneten Standpunkt geben kann, kann es auch keine externe, objektive Sichtweise auf alle Weltanschauungen geben – denn jede Sichtweise ist bereits durch eine Weltanschauung geprägt. Das schließt natürlich nicht aus, dass es gemeinsame Überzeugungen verschiedener Weltanschauungen gibt und dass die theoretischen Annahmen einiger Weltanschauungen deutlich mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede haben. Vielleicht gibt es auch einige wenige Grundüberzeugungen, die alle Weltanschauungen gemeinsam haben. Aber es ist eben nicht nur ein theoretischer Unterschied, ob man beispielsweise in einer animistischen Welt lebt, in der Verfluchungen eine eigene gefährliche Kraft haben, oder ob man dem Materialismus, der meint, es gebe überhaupt nur das, was sich mit den Methoden der Naturwissenschaft erklären lässt, das letzte Wort über unsere Wirklichkeit überlässt. Solche Annahmen prägen unser Lebensgefühl und unser gesamtes Leben. Das sind nicht einfach unterschiedliche Perspektiven auf eine vermeintlich objektive Welt, sondern diese Annahmen formen erst die Welt, wie wir sie uns zu eigen machen. Um es mit einer Abwandlung des berühmten Diktums von Ludwig Wittgenstein zu sagen, dass die Welt des Glücklichen eine andere als die des Unglücklichen sei: Die Welt eines Menschen, der an die Macht des Fluchs glaubt, ist eine andere als die eines Menschen, der neben dem heutigen Stand der Naturwissenschaft nichts gelten lässt.

Das bedeutet auch, dass sich Weltanschauungen nur bedingt einer argumentativen Kritik unterziehen lassen. Natürlich kann man aus seiner eigenen Weltanschauung heraus andere Weltanschauungen kritisieren. Aber damit sagt man eigentlich der Sache nach nicht mehr aus, als dass man seine eigene Weltanschauung für richtig hält. Je stärker man persönlich von der eigenen Weltanschauung überzeugt ist, desto mehr fühlt man sich, oft durch den Hinweis auf die Vernünftigkeit der eigenen Weltanschauung, zur Kritik legitimiert – und vergisst dabei, dass es argumentative Standards jenseits konkreter Weltanschauungen nicht gibt.

Wenn man angesichts dieser Schwierigkeiten dennoch nicht auf substanzielle und existenzielle Aussagen über uns Menschen verzichten will, bleibt nur ein Weg übrig: ein philosophisches Plädoyer zu halten. Ein solches Plädoyer möchte ich in diesem Buch entfalten. Ein Plädoyer für eine bestimmte Art, uns selbst zu verstehen. Ein Plädoyer für eine bestimmte Perspektive auf unser Leben. Der Begriff des Plädoyers kommt ursprünglich aus der Judikative. Bei einem Plädoyer vor Gericht ist es die Aufgabe der Anwälte, ihre Sicht auf den verhandelten Fall möglichst plausibel und überzeugend vorzutragen. Dabei ist der Inhalt ihres Plädoyers durch die jeweilige Position geprägt: Das Plädoyer eines Staatsanwalts ist naturgemäß anders als das eines Verteidigers. Beide beziehen sich in ihren Plädoyers auf denselben Sachverhalt, aber ihre Perspektive ist unterschiedlich.

Ich möchte nun ein philosophisches Plädoyer vortragen und damit für eine bestimmte begriffliche Perspektive auf unser Leben argumentieren, die diejenigen Leser, die wie ich im europäisch-amerikanischen Kulturkreis aufgewachsen sind, sicherlich leichter nachvollziehen und sich zu eigen machen können als Menschen, die in ganz anderen Kulturen leben. Dass ich mich dabei auf eine jahrtausendalte, wenn auch nur abendländische Tradition der Reflexion über den Menschen beziehe, möge das Plädoyer hoffentlich davor bewahren, allzu sehr durch ganz individuelle Überzeugungen und meine individuelle Geschichte und Lebensform geprägt zu sein. Das Plädoyer wäre gelungen, wenn ich Sie, verehrte Leserin und verehrter Leser, davon überzeugen könnte, dass die Perspektive auf unser Leben, die ich entfalten möchte, für Sie selbst und die Art, wie Sie sich verstehen, von Bedeutung, interessant und fruchtbar sein könnte. Und Sie damit einen Weg ins eigene, glückliche und gelungene Leben finden.

Ich möchte mein Plädoyer für eine bestimmte Perspektive auf uns selbst und unser Leben damit beginnen, in den folgenden beiden Kapiteln ein Modell des Menschen zu entwickeln. Es ist, wie jedes Modell in den Wissenschaften, stark vereinfacht, aber es ist ein nützlicher Ausgangspunkt für unsere weiteren Überlegungen zum bestmöglichen Leben für uns Menschen.

Jeder Mensch steht vor einer grundsätzlichen Aufgabe: Er muss sein Leben führen. Irgendwie muss er die vierundzwanzig Stunden des Tages füllen, mit was auch immer. Das Ergebnis wollen wir als ›gelebtes Leben‹ bezeichnen. Unter diesem Begriff sei all das zusammengefasst, was wir tun und was uns passiert, das prinzipiell von einem anderen Menschen beobachtet und beschrieben werden könnte. Der Begriff des ›gelebten Lebens‹ umfasst also alles, was man auch aus der Perspektive eines anderen Menschen über uns sagen und wissen kann. In der Philosophie nennt man diese Zuschauerperspektive die Perspektive der Dritten Person. Ein gutes Beispiel dafür ist der Film Die Truman Show von Peter Weir. Der Film zeigt das Leben eines jungen Mannes, Truman Burbank. Er lebt ohne sein Wissen von Geburt an in einem gigantischen Studio, einer eigens für ihn gebauten Welt, in dem sogar die Himmelskuppel künstlich ist. Alle Menschen um ihn herum sind Schauspieler. An die 5000 verborgene Kameras begleiten den Säugling, das Kind, den Jugendlichen und schließlich den erwachsenen Mann und übertragen die Bilder rund um die Uhr in die Fernsehgeräte der Vereinigten Staaten. Dieser Blick auf das Leben von Truman entspricht der Perspektive der Dritten Person.

Nun sind wir Menschen aber durch das, was sich von außen beobachten lässt, nur ungenügend beschrieben. Wie es sich für uns selbst anfühlt, unser Leben zu führen, das kann die Beschreibung von außen nicht enthalten. Die Perspektive der Ersten Person, also unsere eigene Perspektive auf unser gelebtes Leben, ist damit nicht erfasst. Das Leben eines Menschen kann aus der Perspektive der Dritten Person besonders glamourös wirken, während der Betreffende sich innerlich zutiefst verunsichert fühlt und keine Bindungen aufbauen kann. Aus der Perspektive der Dritten Person finden viele Menschen dieses Leben vielleicht beneidenswert, während der Mensch selbst fortwährend mit sich hadert. Immer dann, wenn wir von der Selbsttötung eines begnadeten Künstlers oder eines Topmanagers hören, werden wir wieder daran erinnert. Oder nehmen wir den umgekehrten Fall: Aus der Perspektive der Dritten Person mag das Leben eines Menschen, der beispielsweise durch einen Unfall schwer behindert wurde, perspektivlos und gescheitert wirken. Indes kann es aber diesem Menschen selbst gelingen, eine versöhnte und bejahende Haltung seinem Leben gegenüber einzunehmen, auch wenn es nicht dem entspricht, was er sich ursprünglich dafür gewünscht hatte – ein Thema, das wir im letzten Kapitel noch einmal aufgreifen werden.

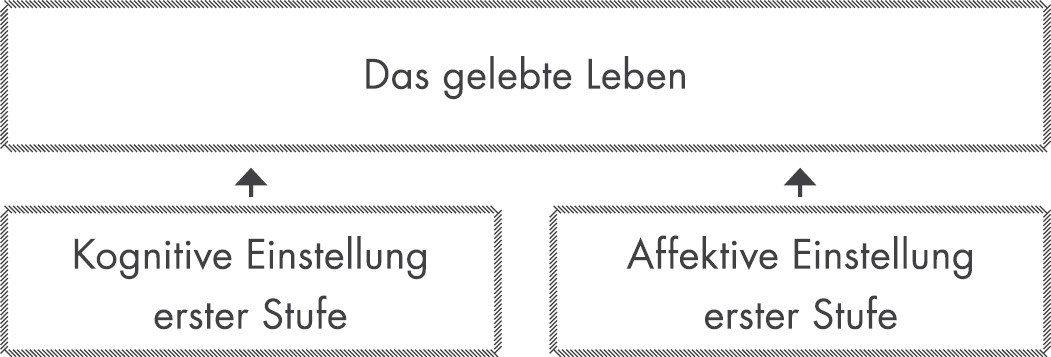

Was bedeutet es aber, auf sein eigenes Leben in der Perspektive der Ersten Person bezogen zu sein? Wie können wir diese Perspektive genauer beschreiben und dann auch verstehen? Mit dem bereits erwähnten Modell des Menschen möchte ich darauf eine Antwort geben. Auf zweierlei Weisen sind wir auf unser Leben bezogen, kognitiv, also mit unserem Verstand, und affektiv, mit unserem Gefühl. Diese beiden Einstellungen lassen sich grafisch in folgender Weise verdeutlichen:

Dass wir kognitiv auf unser Leben bezogen sind, bedeutet, dass wir über unser Leben nachdenken. Wir überlegen uns beispielsweise, was wir am Wochenende unternehmen wollen, wir grübeln, warum ein Streit so hart geführt worden ist, wir zweifeln daran, dass unsere persönlichen Daten im Netz sicher sind, wir bewerten, was in unserem Leben geschieht, manches finden wir gut, anderes schlecht. Auch unsere moralischen Überzeugungen, unsere Wünsche und Ziele rechnen wir in unserem Modell des Menschen zu den kognitiven Einstellungen. Wir verurteilen die Todesstrafe, wir wünschen uns, dass der nächste Urlaub harmonischer wird, wir wollen endlich wieder anfangen Sport zu treiben, wir nehmen uns vor, uns abends noch mal an den Schreibtisch zu setzen, um unser Buchprojekt voranzutreiben.