Alle Rechte der Verbreitung vorbehalten.

Ohne ausdrückliche Genehmigung des Verlages ist nicht gestattet,

dieses Werk oder Teile daraus auf fotomechanischem Weg

zu vervielfältigen oder in Datenbanken aufzunehmen.

Verlag Neues Leben – eine Marke der

Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage

ISBN E-Book: 978-3-355-50059-3

ISBN Buch: 978-3-355-01879-1

1. Auflage 2019

© Eulenspiegel Verlagsgruppe Buchverlage GmbH, Berlin

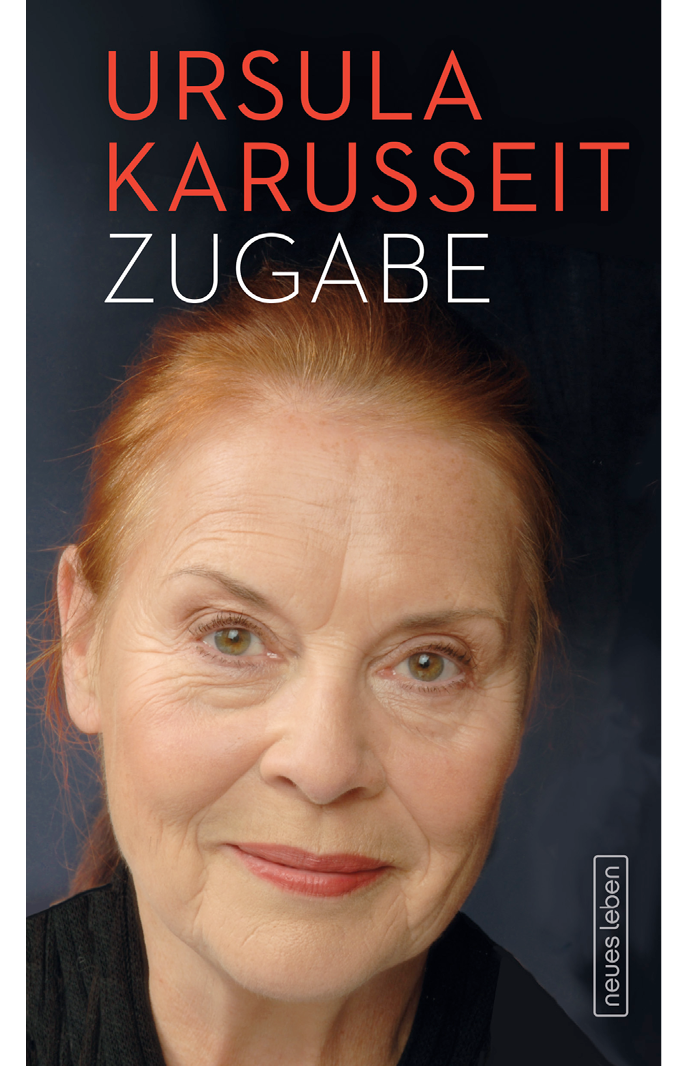

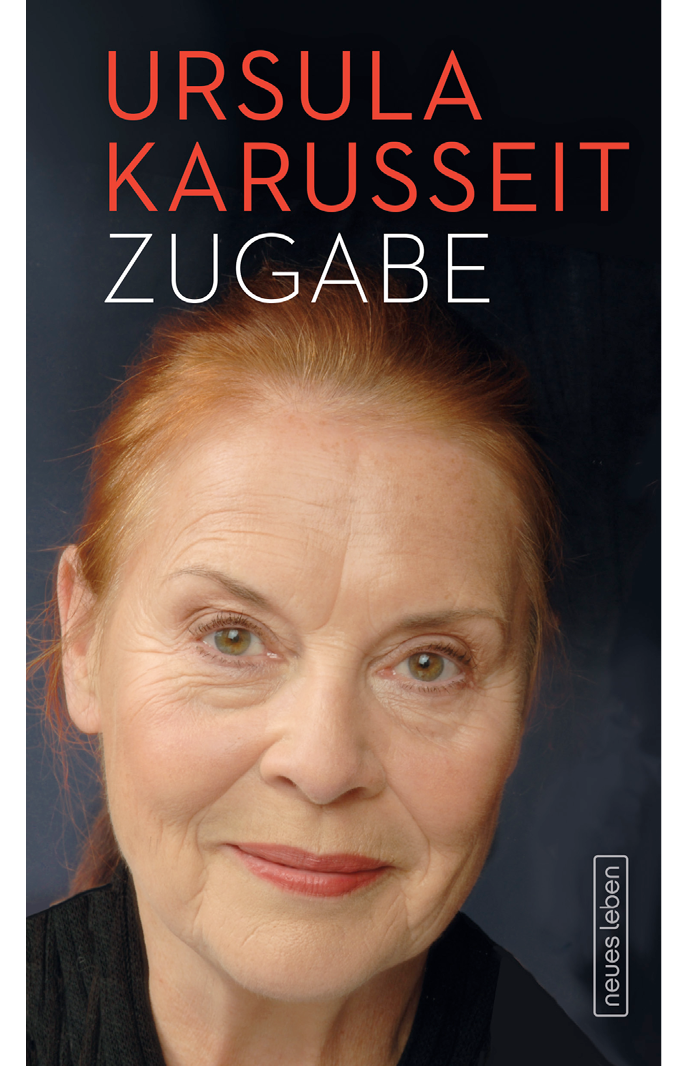

Umschlaggestaltung: Verlag, Karoline Grunske

unter Verwendung eines Fotos von André Kowalski

www.eulenspiegel.com

Vorbemerkung des Verlages

Ihren Sohn Pierre wollte Ursula Krausseit am 17. Februar in der Rolle der »Mutter Hase« im Theater am Kurfürstendamm sehen. Die Karten lagen bereit. »Mal sehen, wie er das macht!« Siebenundzwanzig Jahre zuvor hatte sie diese Rolle gespielt, eine meiner liebsten Rollen, sagt sie in diesem Buch.

Vorher stand noch eine Lesung in Zollbrücke an, Geschichten von Stefan Heym. »Die ernsten, ›großen‹ Heym-Texte kennen fast alle …« Für ihr Programm hat sie Heiteres zusammengestellt und hätte, wie schon vielfach erprobt, den Zuhörern am Ende mit der Geschichte »Altersweisheit« Lachtränen entlockt.

Die letzten Korrekturen am Buch hatte sie gerade erledigt. Sie rief an: »Ich habe noch was rausgesucht. Wann treffen wir uns?«

Die Verabredung sagte ihr Mann ab. Ursula Karusseit musste ins Krankenhaus. »Aber Sie sollen sie anrufen!«

Am Handy dann: »Ja, kommen Sie, am Nachmittag passiert hier sowieso nichts.«

Ein zweites Buch – sie zögerte, als der Verlag ihr diesen Wunsch antrug. Dann machte ihr die Arbeit Spaß, und sie freute sich auf dieses Buch, mit dem sie auf Lesetour gehen wollte – freute sich auf die Begegnungen mit ihrem Publikum.

Am 1. Februar 2019 verstarb Ursula Karusseit. »Eine Theaterlegende und eine durch Fernsehrollen einem Millionenpublikum bekannte Schauspielerin«, meldete die Presse. Auch das Wort »Star« fiel, aber so hat sie sich nie gesehen: »Ich bin immer auf dem Boden geblieben. Zum Spektakulären tauge ich nicht, und eine Diva bin ich schon gar nicht.«

Inhalt

Sommer 2018

Blick zurück

Premiere mit Hindernissen

Die Rote Rosa

Kantinenspiele

Elsa in Paris

Brechts Witwen

Plötzlich konnte ich Italienisch

Ärger mit einer Leiche

Hellwach, todmüde

Mit Brecht in Schweden, Finnland und in der Friedrichstraße

Spiel in München

Italienische Sonne, bulgarischer Schnee

Wir haben ein ganz schönes Theater gemacht

Wolf Kaiser

»Gibt es denn hier keine richtigen Männer?«

»Ich muss neu anfangen«

Das Blaue vom Himmel

Abwärts

Fanny in Köln

Zwischen Köln und Berlin

In Zürich auf der Bühne

Wieder Regie

Hase, Hase

Eine »alte Dame« macht Werbung

Ein kurzes Kapitel Bremen

In Berlin zu Haus

Haus bauen

Mein Garten

Fahrendes Volk

Reiselust

Vor der Kamera, in den Studios

In aller Freundschaft

Die Lust zu spielen

Wo liegt Zollbrücke?

Noch einmal: Volksbühne

Zum Schluss

Foto: Dirk Schneider

Sommer 2018

»Aber es gibt doch schon ein Buch von mir!«

»Aber es ist längst nicht alles erzählt …«

»Aber die entscheidenden Dinge stehen drin.«

»Aber es ist vieles passiert seither …«

»Aber wer will das wissen!«

»Aber es kommt Ihr achtzigster Geburtstag …«

»Aber den werde ich sehr still und fröhlich im Kreise meiner Lieben begehen.«

»Aber Ihr Publikum …«

So ähnlich verlief ein Gespräch, als der Verlag, bei dem ich zehn Jahre zuvor mein Buch »Wege übers Land und durch die Zeiten« herausbrachte, sich bei mir angemeldet hatte. Der Verlag wünschte sich ein neues Buch, ich hatte meine Bedenken.

Seinerzeit stand ich dem Journalisten Hans-Dieter Schütt Rede und Antwort. Ich habe über mein Selbstverständnis als Schauspielerin gesprochen, über meine Arbeit mit Besson, über mir wichtige Rollen, über meine Kindheit, über die Wende und wie es unmittelbar danach weiterging.

Die junge Verlagsmitarbeiterin fragte nach: diese Rolle, jene Inszenierung, Begegnungen, Ereignisse der letzten Jahre. Neue und noch nicht erzählte Geschichten kamen mir in den Sinn – Episoden, von denen jedes Schauspielerleben voll ist, manche Begebenheit vom Rande, und manches auch, das mittenhinein führte in alten Hader oder schönes Gelingen. Wie sich das alles zu einer runden Sache fügen sollte, konnte ich mir nicht vorstellen.

»Wir nennen es ›Zugabe‹«, schlug sie vor.

Zugabe, ja, das gefiel mir. Dafür kann der Vorhang noch einmal aufgehen!

Dann wurde es Arbeit. Jetzt ist es ein Buch.

Blick zurück

Ich glaube nicht, dass Menschen, die Lehrer, IT-Techniker, Lokomotivführer oder meinetwegen Physikerinnen sind, oft von anderen gefragt werden, wann und warum denn ihr Berufswunsch entstand. Bei Schauspielern, und ganz besonders dann, wenn wie in meinem Fall von »Familien-Tradition« keine Rede sein kann, ist das anders. Bei Publikumsgesprächen und allen möglichen Begegnungen wurde mir, zumindest in jüngeren Jahren, die Frage immer wieder gestellt. Die Auskunft, dass es einfach so war, dass der Wunsch eben da war, reicht dann nicht, ganz im Gegenteil, da wird der Fragende misstrauisch – es muss doch diesen einen Moment der Erweckung gegeben haben, diesen einen Anlass oder zumindest so etwas wie ein Gefühl von Bestimmung, warum verrät sie uns das nicht?

Wer weiß am Ende schon ganz genau, was einen auf diese oder jene Lebensbahn getrieben hat. Berühmtheit und Popularität waren jedenfalls nie mein Motiv, Schauspielerin zu werden. Ich sehe den Schauspielerberuf in der Reihe mit den anderen Berufen. Die eine ist Friseuse, der andere Tischler, ich bin Schauspielerin. Mein Bestreben ist, dort wo ich stehe, mein Bestes zu geben. Diese Lebenshaltung ist vom Elternhaus geprägt worden. Natürlich hat es Erlebnisse und Ereignisse in Kinder- und Jugendtagen gegeben, die den Wunsch, Schauspielerin zu werden, in mir weckten und bestärkten. Vielleicht, als ich, das erste und einzige Mal in meiner Schulzeit, im Theater saß, mir »Kabale und Liebe« ansah und vom Schicksal der Luise so mitgenommen war, dass ich Rotz und Wasser heulte? Vielleicht, weil ich in unserer sangesfreudigen Familie unbewusst die Erfahrung machte, dass Musik, also Kunst, die Seele bewegt? Vielleicht, weil ich das Kino so liebte? Obwohl meine Eltern als strenggläubige Baptisten eine große Abneigung gegen solche Orte seichter Unterhaltung hatten, ging ich wann immer möglich ins Kino, und war fasziniert davon, wie die Schauspieler in eine fremde Haut schlüpfen, verspürte pure Freude über solches Sich-Verwandeln.

Eine andere Kindheitserinnerung: Es machte großen Eindruck auf meine Geschwister und mich, wenn unsere Großeltern Stegreif-Spiele für uns aufführten, natürlich auf Ostpreußisch, denn von daher stammte meine Familie. Sie bastelten sich eine kleine Kulisse, einen Schalter, an dem meine Großmutter eine Fahrkarte erwerben wollte. »Ich will ä Billet für zwee Mark.« – »Wohin denn?« – »Dat jüt Ihn’ gar nichts an!« – »Aber ich muss doch wissen, wohin.« – »Nein, seien Sie nicht so neugierig.« Der Streit geht immer weiter, die Frau will dem Mann hinterm Schalter mit ihrem Schirm eins übern Dassel hauen, dann sagt er: »Mensch, Beamtenbeleidjung!«

Wir Kinder juchzten vor Freude. Aber es war kindliches Spiel, nicht mehr und nicht weniger.

Meine Lust aufs Schauspielen kam erst viel später. Und so richtig entwickelte sie sich erst auf der Schauspielschule; aus einer fixen Idee und ein bisschen Talent wurde in der Arbeit mit meinen Kommilitonen eine echte Leidenschaft.

Ich hatte mich gegen den Willen meiner Eltern und hinter ihrem Rücken für die Schauspielschule beworben und war in Leipzig abgelehnt worden. Eine schwere Enttäuschung, aber kein Grund aufzugeben. Ich hatte es in Berlin erneut versucht und war angenommen worden.

Ich wollte lernen, ich wollte spielen, ich wollte in diesem Beruf bestehen und etwas leisten, das mir Freude bereitete, indem ich es möglichst gut machte. Ich wollte mein Talent bestätigt sehen, wollte sehr bald wissen, ob da mehr war als nur die Gabe zur Mittelmäßigkeit.

Ich stürzte mich hinein ins Lernen, und vor allem ging ich immer ins Theater! Als Studentin war ich jeden Tag dort. Es gab keinen, den ich ausgelassen hätte! Meist saß ich im Deutschen Theater, aber oft auch in der Volksbühne. Und als ich später fest an der Volksbühne engagiert war, saß ich auch jeden Tag dort, egal ob ich nun am Abend selbst spielte oder nicht. Wenn ich so darüber nachdenke: Ich war eigentlich kaum zu Hause. Wenn ich keine eigene Vorstellung hatte, saß ich eben vor der Bühne, um den Kollegen zuzuschauen. Ich bin ja in erster Linie Schauspielerin, weil ich das Theater liebe.

An der Schauspielschule fand ich endlich auch Zugang zu Brecht. Ich empfand ihn immer als einen enorm klarsichtigen Dichter, kam ihm aber nicht nahe. Daheim in Gera hatte ich mir in einer Laientheater-Aufführung die »Die Ausnahme und die Regel« angesehen und nichts, rein gar nichts verstanden. Das änderte sich nun an der Schauspielschule durch den Regisseur Kurt Veth, der bei uns als Gastdozent unterrichtete. Er machte mir Brecht begreifbar, machte ihn greifbar, und ich spielte an der Schule mit großer Freude die alte Peachum und die Isabelle in den »Rundköpfen und Spitzköpfen«.

Fast zur Verzweiflung hingegen brachte mich das Fach Rhythmik. Das bedeutete: Tanz für die Frauen, Fechten für die Männer. Die Tanzlehrerin sagte immer zu mir: »Du tanzt wie ne schwangere Ente!« Aber die Jungs beim Fechten waren auch nicht besser dran. Als sie einmal dem Befehl »Schritt, Ausfall!« Folge zu leisten versuchten, sang der Lehrer plötzlich in der Ecke: »Wir sind ja die lustigen Holzhackerbuben …« Der ganze Jahrgang glänzte nicht gerade im Sport. Nur Fußballspielen, das konnten unsere Jungs.

Gut erinnern kann ich mich noch an Herrn Doktor Gerhard Piens, bei dem wir Theatergeschichte hatten. Der lispelte deutlich, redete und redete, und wenn er beispielsweise gerade den ganzen Shakespeareschen Theaterkosmos heraufbeschworen hatte, so dass wir aus dem Staunen nicht mehr rauskamen, dann schloss er am Ende: »Und wissense was? Shakespeare war ooch ne olle Sau.« Das war Doktor Piens. Er hat den Unterricht immer sehr lebendig gestaltet.

Chef der Berliner Schauspielschule war Wolfgang Heinz, die Berühmtheit, der große Schauspieler und Regisseur. Als seinen Stellvertreter holte er Rudolf Penka an die Schule, der noch während meiner Studienzeit im Einvernehmen mit Heinz die Leitung der Schule übernahm. Penka war ein Fels in der Brandung, ein Mann von Haltung. Im KZ hatten die Nazis ihm fast den Kopf zertreten, deswegen trug er Stahlplatten im Gesicht. Für seine Studenten ging er durchs Feuer und hielt schützend die Hand über sie. Der Vorwurf ideologischen Fehlverhaltens drohte damals schnell und oft selbst dann, wenn einfach nur einer in jugendlichem Übermut über die Stränge geschlagen hatte. Aber nicht nur deshalb schätzten wir ihn. Walfriede Schmitt hat einmal treffend über Penka gesagt, dass er das Talent hatte, die Schauspielstudenten zu uneitler Selbsterkenntnis und zur Leidenschaft des Spielens zu verführen.

Ganz ähnlich traf das auf Frau Professor Margrit Glaser zu. Sie war für die »künstlerisch-pädagogische Schauspielerziehung« zuständig, aber weder pädagogisch sehr geschickt noch gerecht. Dafür war ihr Unterricht anregend, und im Szenenstudium gab sie uns Studenten viele Impulse. Sie gehörte zu den Lehrern, die stark auf die komödiantisch-artistischen Techniken setzten.

Rudolf Penka und Margrit Glaser waren es auch, die mir den Hals retteten, als mir wegen einer versemmelten Hausarbeit die Exmatrikulation drohte. Wer diese Arbeit nicht schaffte, würde unweigerlich die Schule verlassen müssen, schauspielerisches Talent hin oder her. Der Lehrer für Gesellschaftswissenschaften hatte mir meine Arbeit mit Karacho gleich am Anfang der Unterrichtsstunde zurückgegeben; ich wartete das Ende der Stunde gar nicht ab, fuhr zum Bahnhof und kaufte mir eine Fahrkarte nach Hause. Als ich bei meinen Eltern ankam, lagen zwei Telegramme für mich auf dem Tisch. Eines von Frau Professor Glaser, das andere von Rudolf Penka. Er schrieb: »Komm zurück, man kann über alles reden.«

Wahrscheinlich hat mich aber noch etwas anderes vor der Exmatrikulation bewahrt – manchmal ist die Tragik fremden Lebens ausgerechnet dem unglücklichen Menschen ein Helfer. Eine Studentin hatte kurz vorher aus Liebeskummer einen Selbstmord versucht, sie konnte zum Glück gerettet werden, ich fand sie, wir brachten sie in die Charité. Die Schule war natürlich in heller Aufregung, und im Schatten dieser Turbulenz wuchs mir Rettung zu: Denn als ich plötzlich, nach dem Debakel mit der Hausarbeit, verschwunden war, dachte man, ich könnte eventuell zum gleichen Mittel greifen, und schickte die erlösenden Telegramme.

Ich fuhr zurück nach Berlin, schlich mich in die Schule, öffnete beim Szenenstudium ganz leise die Tür, Margrit Glaser sah mich, sie rief: »Nun aber Tempo, rauf auf die Bühne!«, und es wurde probiert, als sei ich nie weg gewesen.

Zu den Kommilitonen meines Studienjahres gehörte Klaus-Peter Thiele, der noch während der Ausbildung bei der DEFA die Titelrolle im großen Erfolgsfilm »Die Abenteuer des Werner Holt« spielte, dann Siegfried Höchst, später einer der bestimmenden Regisseure in Potsdam und Berlin, und Jürgen Rothert, jahrelang Schauspieler an der Volksbühne, bis weit in die Castorf-Zeit hinein. Insgesamt waren wir zu Beginn des Studienjahres fast dreißig Studenten, das reduzierte sich im Laufe der Zeit, und dann verloren wir uns in der Weite der wirklich vielen Theater, die es in der DDR landauf, landab gab.

Wir hatten gegen Ende der Studienzeit den Plan gefasst, als Trupp junger Schauspieler den Norden der Republik unsicher zu machen. Die Hauptsache für mich war: Spielen, egal wo. Ich schielte nicht nach den großen, berühmten Häusern, die Einteilung in A-, B- und C-Theater war mir wurscht. Ich habe es in meinem Leben stets mit dem Fontane-Satz gehalten: »Hinterm Berge wohnen auch immer Leute.« Das war meine Haltung zur Welt. Mich schreckte die Provinz nicht. Aber es kam anders, aus unserem Plan mit der Schauspielertruppe wurde nichts, und Wolfgang Heinz holte mich an die Volksbühne.

Premiere mit Hindernissen

An der Volksbühne hatte ich schon während des Studiums im »Theater im 3. Stock« die Anna in Max Frischs »Biedermann und die Brandstifter« gespielt. Diese Inszenierung wurde im Fernsehen gezeigt, und meine Eltern sahen mich zum ersten Mal als Schauspielerin. Von da an waren sie überzeugt davon, dass ich einem ernsthaften und soliden Beruf nachging, waren beruhigt – und stolz.

Als neues Ensemblemitglied der Volksbühne wurde ich gleich in zwei Stücken besetzt, die für die Premiere im Januar 63 vorbereitet wurden. Während wir noch probten, kam wegen der Erkrankung einer Kollegin quasi über Nacht eine Übernahme auf mich zu, und mit einem Mal packte mich die Panik. Es ging um die »Ravensbrücker Ballade« von Hedda Zinner, um eine Verhörszene zu viert. Da bekam ich fürchterliche Angst, mir war übel und ich hatte Bauchschmerzen. Daheim stellte ich mich an den warmen Ofen und dachte: Bitte, nur das nicht! Es ging aber alles gut bei der Vorstellung, ich war selig und hatte gemerkt, dass ich schnell Texte lernen kann und mich rasch in ungewohnten szenischen Situationen zurechtfinde.

Ich lernte zu Hause nie vor Beginn der Proben Text, höchstens einmal bei großen Monologen. Ansonsten erarbeiteten wir die Stücke immer auf Stellproben im Zusammenspiel mit den Kollegen, und nach drei Tagen hätte ich mein Textbuch wegwerfen können, so sehr war mir der Text in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe nie darüber nachgedacht, wie leicht mir das fiel, wie problemlos es ging. Das ist heute anders.

An der Volksbühne setzten wir uns zusammen, tasteten uns vor; man probiert aus, wie man an diese und jene Szene herangeht, verwirft, berät, erarbeitet sich die Rolle und das Gesamtbild. Was nützt es, den Text parat zu haben, wenn dazu kein Bild der Figur vorhanden ist? Diese Arbeitsweise erlebte ich an unseren Theatern, das war echte Ensemblearbeit und kam dem Spiel und der Inszenierung zugute. Weder musste der Regisseur gegen eine bereits eingeschliffene Rollenhaltung des Schauspielers ankämpfen, noch wurde den Schauspielern ein starres und unantastbares Regiekonzept übergestülpt. Bei späteren Arbeiten, in Köln, München und anderswo, war das Herangehen der Regisseure oft ein anderes.

Beide Volksbühnen-Premieren waren Gegenwartsstücke. In »Mein Freund«, einem Stück des sowjetischen Autors Nikolai Pogodin, spielte ich die Xenia, die Sekretärin eines Betriebsdirektors. Den Direktor gab Horst Drinda. Spiel und Leben auseinanderzuhalten gehört zum kleinen Einmaleins des Schauspielers, aber: Ich war jung, Drinda ein überaus gut aussehender Mann und ein beeindruckender Schauspieler natürlich auch … Sage ich es mal so: Vielleicht half es der Glaubwürdigkeit meiner Darstellung, dass ich mich in Drinda verguckt hatte. Gingen wir Schauspieler nach den Proben oder Aufführungen noch gemeinsam irgendwo hin, sagte Drinda: »Ich fahr jetzt nach Hause zu meiner Frau.« Hm, schade, dachte ich, warum eigentlich? So hielt er es, und das war es dann auch.

In dem anderen Stück spielte ich ein Mädchen, das mit dem Teufel verbandelt war. Das Stück hieß »Satanische Komödie«, stammte von Hans Lucke, der selber Schauspieler war, und taugte nicht viel. Die Arbeit machte trotzdem Spaß, weil ich in jedem Bild ein anderes Kostüm an- und eine andere Perücke aufhatte. Bei dieser Inszenierung erhielt ich meinen ersten Autogrammbrief, er kam von einem Mann aus Weißenfels, und ihm hatte gefallen, dass ich in einer der Szenen sehr leicht bekleidet einem Wandschrank entstieg. Der Mann schrieb, er hätte sich unsterblich in mich verliebt.

Nach fünf Aufführungen aber war erst einmal alles vorbei: Das Haus musste geschlossen werden, es gab keine Kohlen. Es war einer dieser Katastrophenwinter, der die DDR-Volkswirtschaft in die Knie zwang. Ich habe mich immer geärgert, wenn wir Pause machen mussten, selbst die Weihnachtsfeiertage störten mich. In diesem kalten 63er Winter nun fuhr ich zu meinen Eltern nach Gera. Drei Tage Pause waren anberaumt worden. Die Pause dehnte sich auf drei Wochen aus.

Als der Spielbetrieb weiterging, gab es eine Premiere der anderen Art: Ich hatte meine Mutter eingeladen, und sie kam ins Theater zu einer Aufführung von Pogodins »Freund«. Das war nicht gerade ein Publikumsrenner, an diesem Abend waren ganze zwölf Zuschauer zugegen. Dass meine Mutter nach dem Ende der Vorstellung etwas verstört wirkte, entging mir nicht. »Ich hatte Verfolgungsangst«, gestand sie mir. Ich sah sie ratlos, aber auch besorgt an. Was meinte sie?

Sie erklärte es mir, sich immer noch ängstlich umschauend: »Ich dachte, hinter mir sitzt einer.«

Damit sollte ein Theaterzuschauer rechnen, auch wenn es an diesem Abend nicht zutraf!

Über diesen Satz von absurder Tiefgründigkeit haben wir oft noch herzhaft gelacht.

Das Lachen verkneifen mussten wir Schauspieler uns bei einer anderen Aufführung dieses Stückes. Ich sehe noch vor mir, wie Marianne Wünscher und Klaus Piontek sich an irgendwelchen Bühnenrequisiten zu schaffen machten, um zu verbergen, dass sie sich vor Lachen krümmten; wir alle kämpften um Fassung. Was war passiert?

Es war damals nicht üblich, zu später Zeit zu spielen, an der Volksbühne hatte man so eine Neuerung vorgenommen und nannte es »versetzte Anfangszeiten«. Die Vorstellung begann, glaube ich, um 22 Uhr. Mitten in unserem Spiel trat der Nachtwächter des Theaters auf die Bühne, würdigte weder die Schauspieler noch das Publikum eines Blickes, schlurfte quer über die Bretter und klapperte dabei mit seinem riesigen Schlüsselbund. So unbeirrt er seinen Weg nahm, irgendwas muss ihm doch seltsam vorgekommen sein, und er machte aus seinem Auftritt eine Sprechrolle. Er brummelte – immerhin gut vernehmbar – vor sich hin: »Ist meine Zeit!« und verschwand in der Bühnengasse.